19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

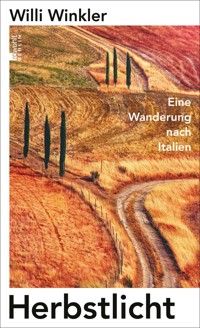

Ein unstillbarer Drang zieht die Deutschen seit je nach Süden, dorthin, wo angeblich die Zitronen blühen und die Pizza herkommt. Pilger, Landsknechte und Provinzfürsten, die unbedingt Kaiser werden wollten, sind über die Jahrhunderte nach Italien gereist; Goethe natürlich auch, aber der wollte bloß malen. Willi Winkler hat sich auf eine Wanderung durch einen einzigartigen Kulturraum begeben – mehr als tausenddreihundert Kilometer zu Fuß. Er ist alten und neuen Pilgerpfaden gefolgt und hat zwischen Autobahnen und Weinbergen eine unbekannte Welt erlebt. Wie Martin Luther bricht er in Wittenberg auf, Rom im Sinn und nicht ohne Angst vor den Alpen, die sich ihm in den Weg stellen werden. Unterwegs begegnet er thüringischen AfD-Sympathisanten, fränkischen Brauereibesitzerinnen, schwäbischen Corona-Leugnern, württembergischen Hochzeitern, Vorarlberger Bäckern und Schweizer Rheintöchtern. Er entdeckt verlassene Barockkirchen und die Poesie von Industrieruinen und wundert sich, wie geduldig ihn seine Füße tragen. Italien begrüßt ihn mit einem Eissturm und weitet sich dann zum traumschönen Comer See. Im Rücken die schneebedeckten Gipfel, geht es, wie es bei Eichendorff heißt, hinunter ins blühende Mailand. – Eine abenteuerliche Reise, die scheinbar Vertrautes mit neuen Augen sehen lässt. Für hartnäckige Daheimbleiber ebenso wie unheilbar Fernwehkranke.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 307

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Willi Winkler

Herbstlicht

Eine Wanderung nach Italien

Über dieses Buch

Zu Fuß von Wittenberg nach Italien – eine abenteuerliche Reise, die uns scheinbar Vertrautes mit neuen Augen sehen lässt

«Während die Sonne allmählich und noch ungesehen hochsteigt, erhellt sich auch der Comer See, wird so ultramarin oder preußisch- oder kobaltblau wie der Himmel, und die Berge füllen hinten das Bild. Von da komme ich her, da bin ich durch, da bin ich noch rechtzeitig drübergekommen, vor diesem Schnee. Das eine oder andere Boot wagt sich schon hinaus auf den frisch gewaschenen See, die Sonne hat es über die Hügelkette geschafft. Wozu noch weitergehen?»

«Solch unverbrauchte Gedanken in schöner Sprachmacht sind selten geworden.»

Sonia Mikich über «Deutschland, eine Winterreise»

«Willi Winkler ist einer unserer bösesten und einer unserer zärtlichsten Schreiber. Kurz: Er ist ein phantastischer Erzähler.»

Claudius Seidl

Vita

Willi Winkler, geboren 1957, war Redakteur der «Zeit», Kulturchef beim «Spiegel» und schreibt seit vielen Jahren für die «Süddeutsche Zeitung». Er ist Autor zahlreicher Bücher, u. a. erschienen «Karl Philipp Moritz» (2006), «Deutschland, eine Winterreise» (2014) und «Luther. Ein deutscher Rebell» (2016). Willi Winkler, der auch als Übersetzer hervorgetreten ist und etwa John Updike, Saul Bellow oder Fran Lebowitz ins Deutsche übertrug, wurde mehrfach für sein Schreiben ausgezeichnet, u. a. mit dem Ben-Witter-Preis, dem Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus und dem Michael-Althen-Preis.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2022

Copyright © 2022 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin

Karte Peter Palm, Berlin

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung dariovero

ISBN 978-3-644-00895-3

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Für Maria

«Man streicht herum ohne zu fragen wo man ausgegangen ist und hinkommt.»

Goethe am 14. Mai 1778 an Charlotte von Stein

1

Italien ist bereits am ersten Abend erreicht, aber das Gelände ist schwierig. Gelbrote Schilder warnen: «Allergiegefahr! Verlassen Sie die Wege nicht!» In der Luft ein durchdringender Geruch von Mottenkugeln, und vielleicht hilft’s ja gegen den Sägehörnigen Werftkäfer, den Eichenprozessionsspinner, den Eschenbastkäfer und den gefürchteten Borkenkäfer. Das Viehzeug tut sich weitgehend ungestraft an den über Jahrhunderte sorgfältig gepflegten Bäumen gütlich. Die Wege führen durch den Wörlitzer Park, ausgiebig bevölkert von Ausflüglern, die hier dem Wunsch des ersten Försters Folge leisten und lustwandeln. Es ist alles, wie es sein soll, und könnte ein heiterer Sonntagnachmittag sein, obwohl es doch Mittwoch ist oder Donnerstag. Auf dem Wasser Seerosen, weiter weg weiße Säulen, ein Haus im italienischen Stil, ein Tempelchen. Eine junge Frau schützt sich mit einem Schirm gegen die bereits tiefer stehende Sonne. Trieben jetzt noch Boote auf dem See, es könnte die Szene aus «Barry Lyndon» sein, in der Ryan O’Neal mit Marisa Berenson im Boot schaukelt, dazu die Sarabande von Händel. Mehr Italien geht nicht.

Italien war zuerst kaum mehr als ein Gedanke, eine spinnerte Idee, der Wunsch, an Ort und Stelle aufzubrechen und loszugehen. Wohin? Einfach nach Süden und möglichst weit. In Italien müsste man jetzt sein, aber wie kommt man dahin? Fahren kann jeder Depp, und jeder zweite tut es auch. Selbst so gänzlich unsportliche Menschen wie ich schaffen es, umdröhnt von Motorrädern, mit dem Fahrrad über die Berge nach Südtirol. Gehen ist etwas ganz und gar anderes, Gehen ist langweilig, hat keine Höhepunkte, es dauert doch schon verdammt lang, um auch nur von einem Ort zum anderen zu gelangen. Goethe, Vorbild aller anakademisierten Italienfahrer, nutzte selbstverständlich eine Postkutsche, als er in Karlsbad aufbrach, um von Charlotte von Stein wegzukommen und so schnell wie möglich alles Deutsche hinter sich zu lassen. Atemlos vor Stolz meldet er den Zurückgebliebenen, dass er «vierundzwanzig und eine halbe Meile» in einunddreißig Stunden geschafft hat, und nach fünf Tagen ist er bereits auf dem Brenner.

Also gehen, fortgehen, immer weitergehen. Am besten wäre der kürzeste Weg, querfeldein. Anfangen müsste es in Wittenberg, wo denn sonst, mitten im deutschen Irgendwo. Die Richtung wäre dann grob Südsüdwest, beim Taugenichts ging es doch auch, und der sang noch dazu. Es gibt noch ein anderes großes Vorbild: Im Herbst 1510, vielleicht auch ein Jahr später, ist Martin Luther in Gesellschaft eines Mitbruders nach Rom gereist, gepilgert, jedenfalls zu Fuß gegangen, von Wittenberg aus, von Erfurt, vielleicht auch von Nürnberg, auch das weiß man nicht sicher, über die Alpen in die Hauptstadt der Christenheit, eintausendzweihundert oder dann doch eintausendsechshundert Kilometer auf einer Pilgerroute, die erst kurz davor, im Jahr 1500, von dem Nürnberger Drucker Erhard Etzlaub in die Welt und zu Papier und auf eine Land- und Wanderkarte gebracht worden war: Erffurt, Arnstet, ylmeno, eysfelt, koburg, pāberk, Forchem, erlang, Nurenberg …

Martin Luther muss sich von Kloster zu Kloster vorangearbeitet haben, der eine oder andre Heustadel dazwischen, aber gab es vor fünfhundert Jahren überhaupt so viele Klöster und Heustadel an dieser Route? Sie wurde vornehmlich von Kaufleuten genutzt, die für einen transalpinen Warenverkehr zwischen Deutschland einschließlich Skandinavien und Italien sorgten und deshalb Schutzleute zumindest an den Wegmarken postierten. Die Wege waren jedenfalls ziemlich sicher, womöglich aber gar nicht so leise, wie es sich ein meditatives Gemüt wie der magere Luther gewünscht hätte. Es gibt ein Gedicht von Lars Gustafsson mit dem märchenhaften Titel «Die Stille der Welt vor Bach», in dem er den ausschließlich poetischen Lärm der früheren Welt registriert: «Weite sanfte Landschaften, / wo nichts zu hören ist als die Äxte der Holzfäller, / das muntere Bellen starker Hunde im Winter / und Schlittschuhe auf blankem Eis wie ferne Glocken; / die Schwalben, die durch die Sommerluft schwirren.» Ich kann nicht glauben, dass es so friedlich war damals, eher dürfte lautes Wagenrasseln, das Brüllen der Zugochsen und das Geschrei der Gespannkutscher die Welt erfüllt haben, durch die der fromme Luther da wandelte, Rom im Sinn.

Aber schnell muss er gewesen sein: Wenn er wirklich von Mitte Oktober bis ungefähr Weihnachten unterwegs war, dann wären das (wie freundlicherweise schon jemand ausgerechnet hat) achtundzwanzig Kilometer am Tag – durchschnittlich, was ja nur heißen kann, dass er im weitgehend flachen Deutschland noch viel mehr hätte vorlegen müssen, um die Alpen und danach den Apennin auszugleichen.

Von seinem Weg ist, wie sich schnell herausstellt, so gut wie nichts zu sehen oder, je nach Betrachtungsweise, viel zu viel: Nicht nur der Lärm hat weiter zugenommen, aus der Pilgerrouten-Vorarbeit im Mittelalter sind Straßen geworden, die Ebenen durchkreuzen, Hügel umgehen, über Pässe führen und an begradigten Flüssen entlang, alles Exklusivbesitz der Autos. Aus den Straßen sind Autobahnen oder mindestens ebenso heftig befahrene Bundesstraßen geworden, ein durch und durch mechanisiertes Reisen. Wie soll man dem ausweichen? Ein Querfeldeinwanderer ist hier kaum von einem Patienten zu unterscheiden, der aus einer Heilanstalt entflohen ist. Hier trotzdem zu gehen, ist böser Aristokratismus, es braucht Zeit und ziemlich viel Nerven und gute Schuhe.

Die Autobahn, nein: das Auto ist der natürliche Feind des Wanderers, auf der Straße hat er in Wirklichkeit nichts verloren. Das muss schon angefangen haben, als es das Auto noch gar nicht gab. «Gelaufen und auch geritten wurde meist nicht in den Hohlwegstrecken, deren Sohlen durch die tiefen Radspuren und Erosionsrinnen ausgefurcht waren, sondern am Rande der Fahrtrassen», schreibt der Geograph Dietrich Denecke. Er hat die geologische Beschaffenheit der möglichen Route untersucht und bietet zwei Erleichterungen, die im Zweifel auch Luther genutzt hat: über den Bodensee und dann über den Comer See zu Schiff, was doch ein paar Tage und Kilometer einsparen würde.

Und dann auch das noch: Luther lief in den Herbst hinein. In den Bergen beginnt der Almabtrieb bereits Ende August, Anfang September, wenn manchmal schon der erste Schnee fällt und liegen bleibt. Die Tage werden kürzer. Es ist tiefer September, als ich endlich losgehe. Welcher Pass ist dann noch schneefrei oder überhaupt passierbar? (Um für heute von Bergluchsen und den neuerdings wieder aufgetauchten Wölfen zu schweigen.) Und, das alte Lied, denn sie sind das Wichtigste, die Schuhe. Luther machte sich keine Gedanken darum, es gab ja nichts Gescheites. Er muss in den lumpigsten Sandalen gelaufen sein: kein Fußbett, keine Dämpfung, kein – verdammtnochmal rede ich jetzt wirklich schon wie ein Outdoor-Ausstatter? – grip. Achtundzwanzig Kilometer Durchschnitt am Tag. Der Mann muss ein Laufwunder gewesen sein.

Zu Hause das bekannte Problem: Wie sag ich’s, und wem soll ich es sagen? Es soll doch niemand wissen, was man da vorhat, sonst schauen sie einem doch bloß beim Scheitern zu, diese Stubenhocker. Bin ich trainiert genug, machen die Beine noch mit? An die Existenz greift die Frage: Wir könnten doch eine Weltreise machen, warum läufst du durch unwirtlichste Gegenden, holst dir Blasen? Aber gut, lass die Sorgen zu Haus, wie der Dichter sagt, höchste Zeit, dass es losgeht. Geht, geht und nicht fährt.

Eine große blaue Stoffbahn bläht sich vor einer Kirche in Wittenberg. Die wunderweiße Wolke zeigt einen herzförmigen Ausschnitt, und ein weiteres kleines Herz fliegt ihm zu: «Gott – Du bist etwas Besonderes!» Wenn Gott wider Erwarten doch nichts Besonderes sein sollte, ist er wenigstens ein Herzchen. Die Protestanten werden langsam sentimental.

In Wittenberg sind die Feiern zum Reformationsjubiläum vorbei, die Touristen fort, die Collegienstraße ist aber noch immer wie frisch gespült. Vom Kopfsteinpflaster könnte man fast essen. Die Stadt ist Ausflugsziel von Berlin aus, keine Stunde mit dem ICE, und der Braten schmeckt hier besser als in der Stadt. Luther ist natürlich immer noch da, im Hotel beim Frühstück als Platzdeckchen, auf dem er bereits ans Abendessen denkt. Aber, hey, Leute, das ist für euch, heute Abend bin ich nicht mehr hier, sondern weit weg von Wittenberg, draußen auf der Landstraße.

Über die Elbe, es geht los. Die Sonne scheint, wie es sich für den Altweibersommer gehört, mit all der Kraft, an der sie es in den Monaten davor fehlen ließ. Am ersten Tag wollte ich nicht zu viel gehen, fürchtete auch, in der Dübener Heide nichts zum Übernachten zu finden, deshalb gleich die erste Abweichung von der stramm südwestlichen Richtung und fast parallel zum Fluss ins Überschwemmungs- und folglich Naturschutzgebiet. Die Strecke wird damit mutwillig verlängert, und vermutlich werden sich die fünf Kilometer mehr am Ende rächen.

Wittenberg oder jedenfalls Luther kommt mit. Draußen an der Landstraße muss er werben, ist ja noch Wahlkampf: «Ich würde NPD wählen. Ich könnte nicht anders.» Ist das so? Sachsen-Anhalt ist so grundatheistisch, dass ihnen bei Luther vermutlich auch schon egal ist, was er wählen würde. Warum der Juden- und Türkenhasser Luther aber die NPD wählen sollte und nicht die AfD, die Basis oder doch die FDP, die wegen ihrer revolutionären Umtriebe («Wie es ist, darf es nicht bleiben») längst vom Verfassungsschutz beobachtet werden müsste, bleibt unklar.

Leeres Land, feudales Land, wie es sich nur in der DDR, den östlichen Bundesländern, erhalten hat. Und was jung und halbwegs mobil war, ist ohnehin längst nach Westen gezogen. Dafür kommen jetzt Rentner herüber, zum Wandern und Radfahren, lassen sich auch nieder, weil es hier billiger ist als zu Hause. Erster Gewinn für den Pilger, eingestrichen gegen die vorwärtstobenden Radler, die das natürlich nicht sehen: zwei Graureiher im Paarflug über das weite Land, zwischendurch wie im Angriffsmodus nach unten, fast ein Kriegsfilm, dann, weil sich offenbar doch nichts fassen lässt, wieder ebenso steil nach oben und in mittlerer Höhe davon, immer nebeneinanderher.

Die gut zwanzig Kilometer sind dann doch zu wenig, ich bin kaum müde, eher noch im Laufen, als müsste ich mich bremsen auf das gemächliche Tempo der Spaziergänger. Am Parkeingang ist auf einem Felsen ein roter Würfel hingelagert, ein Kavaliershäuschen. Die beiden Zeiger stehen senkrecht übereinander, aber es ist noch längst nicht sechs Uhr. Das soll der Nachbau der Villa Emma in Neapel sein, errichtet von Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff für eine hiesige Durchlaucht namens Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau. Daneben erhebt sich ein künstlicher Hügel aus Schlacken, und das ist der Vesuv. Der Fürst bewunderte Sir William Hamilton, den englischen Gesandten am Hofe von Neapel, der es wiederum mit dem Vesuv hatte und natürlich mit der berühmten Lady Hamilton. «Der Ritter Hamilton», schreibt Goethe in der «Italienischen Reise» mit einer Ironie, die den Neid nicht ganz verbergen kann, «hat nun, nach so langer Kunstliebhaberei, nach so langem Naturstudium, den Gipfel aller Natur- und Kunstfreude in einem schönen Mädchen gefunden.» Dies Mädchen, das «sehr schön und wohl gebaut» war, veranstaltete sogenannte «Attitüden», stellte also lebende Bilder dar, war Ariadne oder Medea oder auch Goethes eben entstehende Iphigenie, setzte wohl auch einmal den Dolch an die Brust, wenn sie Lucretia sein sollte, und dann, so heißt es, ging jedes Mal ein Aufstöhnen durchs Publikum. Die Leute hatten noch Sinn für Kultur. Der fromme Herder, der eine solche antikisierende Darbietung miterlebte, war ergrimmt, weil ihn «Hamiltons Hure», wie er sie seiner Frau gegenüber vorsichtshalber nennt, schamlos antanzte und ihm seine ganzen schönen Vorstellungen von der edlen Kunst durcheinanderbrachte. «Der alte Ritter», so wieder Goethe, der dieser Kunstvorstellung zweimal beiwohnen durfte, «hält das Licht dazu und hat mit ganzer Seele sich diesem Gegenstand ergeben.»

Zwei Jahrzehnte davor, als der alte Ritter noch jünger und mit seiner ersten Frau zusammen war, hatte ihn der dessauische Leopold auf seiner Kavalierstour in Neapel kennengelernt und mit ihm den Vesuv bestiegen. Der Engländer sammelte allerlei Kunst, umgab sich mit Vasen und Amphoren, darunter auch solchen aus Raubgrabungen in Pompeji. Goethe, selber dem klassizistischen Zeug nicht ganz abhold, spricht einmal von Hamiltons «Kunst- und Gerümpelgewölbe», in das er geführt wurde, nachdem 1787 auch er den Vesuv erstiegen hatte. Lady Hamilton wiederum durfte die ins Gerümpel eingebrannten Frauengestalten synergetisch, eurythmisch und ganz bestimmt ästhetisch nachempfinden. 1787 erschien auch die deutsche Übersetzung von Hamiltons Bericht über den Vesuv, in dem er gleich zu Anfang von der «wundervollen Naturbegebenheit» schwärmt, als die er einen Ausbruch beschreibt, der «viele Unterhaltung verschafft».

Insgesamt zweiundzwanzigmal soll Sir William den Vesuv bestiegen haben; er begründete damit den Vulkan- und Katastrophentourismus. In seiner elegantesten Form entspann sich dieser kultivierte Zeitvertreib im Golf von Neapel, wo man weit hinausruderte, um sich dem gewalttätigen Schauspiel, das der Vulkan regelmäßig bot, in sicherer Entfernung und begleitet von einer Handvoll Musiker auszusetzen. Mutigere erstiegen den Berg sogar während der Eruptionen. Ganz ehrlich, wer wäre da nicht gern dabei gewesen? Der Italienreisende Goethe hielt es in Rom kaum aus, als die ganze Künstlergemeinde von Rom nach Süden zog, um die Lavaströme mit eigenen Augen zu sehen. Karl Philipp Moritz tat es Goethe gleich und stieg auf den Vesuv, als der wieder einmal grollte. «Auf einmal entsteht ein dumpfes Gebrüll in der Tiefe, und wir sehen nun, ohne Gefahr, den prasselnden Steinregen, den der Sturm von uns hinwegweht, dicht zu unsern Füßen ausbrechen.» Und das Schöne daran: «Von dem Gipfel der Zerstörung blicken wir auf die reizenden Gefilde von Neapel herab, und sehen das Meer mit seinen Inseln.»

Der gewöhnliche Tourist schreibt Tagebuch oder eine Karte nach Hause, der dessauische Fürst nahm mit, was er nur kriegen konnte von Italien. In den Überschwemmungswiesen der Elbe ließ er sich miniaturisiert sein eigenes Little Italy errichten: die Bucht von Neapel, die Villa, den Vulkan. Während sie in Paris Revolution machten und schließlich ihren König köpften, verwandelte Erdmannsdorff das Leopoldinische Fürstentum in einen einzigen künstlichen Garten, Natur pur, nur schöner. Das Wörlitzer Gartenreich wurde ein letzter Triumph des Absolutismus: Ein Serenissimus veredelt sein winziges Fürstentum in einen Park und schenkt ihn seinen Untertanen, damit sie auch was Schönes hätten, Kunst, aber von oben verordnet, als Bildungsprogramm.

Dem Dessauer war es ernst mit der zeitgenössischen Erziehung des Menschengeschlechts: Gern nahm er den wenigen Schülern, die in seinem aufgeklärten Lande Unterricht genießen durften, selber die Prüfung ab, vermutlich voller Ungeduld, ob sie denn auch was lernten, ähnlich wie ein Gärtner, der es nicht erwarten kann, dass seine Zwiebeln austreiben und seine Bäume im Frühjahr wieder ergrünen.

Wie es die aktuelle Mode verlangte, wurde im See eine Rousseau-Insel aufgeschüttet, es wurden Büsten aufgestellt und Lusthäuser errichtet. Im Tempietto ist der passende Satz aus einem Brief Goethes an Charlotte von Stein in Marmor gegraben: «Man streicht herum ohne zu fragen wo man ausgegangen ist und hinkommt.» Nirgendwo sonst in Europa gab es in der Mitte des 18. Jahrhunderts einen Englischen Park, in dem sich so machtgeschützt promenieren und empfindsamen Gedanken nachhängen ließ. Wie im Golf von Neapel konnten sich die Gäste vom Boot aus an den künstlichen Vulkanausbrüchen erfreuen, die ihnen der Fürst spendierte. Nach diversen Unterbrechungen soll es demnächst in Wörlitz wieder echte Eruptionen geben.

Noch aber ist es still. Die Ausflügler bleiben nicht, der Park leert sich, es geht kein Boot mehr über den See. Ein Paar sitzt im Gras, der dazugehörige Schäferhund schaut höflich über die Biberratte hinweg, die ebenfalls ihr Recht am Ufer beansprucht. Es ist paradiesgartenstill, die reine Natur, aber aufgeklärt.

2

«Goldener Schimmer entströmt herrlich des sinkenden Tages sterbender Gluth, funkelt im See …» Auf dem Friedhof von Oranienbaum liegt der Dichter Friedrich von Matthisson begraben, dessen wispernde Gedichte heute niemand mehr kennt. Obwohl, sie sind gekonnt, Beethoven hat «Adelaide» vertont: «Abendlüftchen im zarten Laube flüstern, / Silberglöckchen des Mays im Grase säuseln, / Wellen rauschen und Nachtigallen flöten: / A-de-la-i-de!» Ach, wer so schreiben könnte!

Matthisson musste sich als Reisebegleiter der Fürstin Luise von Anhalt-Dessau verdingen, fuhr mit ihr an den Genfer See und bis nach Neapel, wo sie sich weigerte, die nicht ganz standesgemäße Lady Hamilton zu sehen, während ihr durchlauchter Mann zu Hause blieb, um ein weiteres seiner mindestens zehn außerehelichen Kinder zu zeugen. Natürlich hat der Dichter ebenfalls den Vesuv bestiegen. Im Schlagschatten des Dessauer Falsifikats verbrachte er seine letzten Jahre, nachdem er die Tochter des Hofgärtners Johann Leopold Ludwig Schoch geheiratet hatte, dem das Gartenreich von Wörlitz zu verdanken war.

Das war die Kunst, jetzt wird es ernst, also die Schuhe geschnürt, nicht zu fest, nicht zu locker, Sonnencreme für alle Fälle, im Rucksack die Wasserflasche. Die Stöcke sind bereits seit gestern eingelaufen. Du bist ein Opfer der Werbung, hat eine Freundin gesagt, die braucht man im Flachland doch gar nicht. Aber sie machen den Rücken leicht, und vor allem geben sie den Takt vor.

Leicht dunstig ist der Morgen, angemessen septemberlich, bestes Wanderwetter, aber das weiß hier zum Glück niemand. Wieder freies Feld, der Weg unentschieden belegt mit Platten, dann wieder sandig. Ein Radfahrer, der bodennebelverschleiert aus dem nächsten Dorf kommt. Dieses nächste Dorf ist ein Durchfahrort, in dem fast niemand zu Hause ist. Eine Tür geht auf und gleich wieder zu. Es ist so friedlich, dass die Spinnen zwischen den Zweigen des Dorfverschönerungsgrüns ihre Nester bauen können. Danach geht es in die Oranienbaumer Heide, ein Fahrradweg, der quer durch ehemaliges Militärgelände mit Handgranatenwurfstelle geschnitten ist. Auch hier wird man die Wege besser nicht verlassen; abseits droht Lebensgefahr von noch nicht entdeckten Kampfmitteln. Die NVA hat hier wild geschossen, und davor, im Zweiten Weltkrieg, wurden Halle und Bitterfeld bombardiert, da ging einiges daneben.

Ein Ehepaar überholt, beide bremsen, halten, schauen zurück, warten auf mich, Partnerlook in Funktionskleidung. Die beiden standen gestern stadtfein gekleidet daneben, als ich im ersten Hotel abgewiesen wurde, weil sie kein Zimmer mehr hatten. Wie ich mir denn das vorstelle, wollen sie wissen: ohne Reservierung, ohne Plan und dann auch noch zu Fuß. Und natürlich: Wohin? Ich würde einfach drauflosgehen, sage ich und füge hinzu: «Zurück nach Bayern.» Das können sie bei meinem Dialekt gut verstehen.

Warum nicht Bayern? Das liegt weit genug entfernt, die Sonne macht mit, die Füße wagen nicht zu meckern, also nach Bayern. Wer aber ins gelobte Land will, das steht so oder so ähnlich schon in der Bibel, der muss durch die Hölle oder wenigstens durch die Wüste, und das ist Bitterfeld.

Im stillgelegten Revier sind Bergbaufolgelandschaften mit dem Anspruch entstanden, auch hier eine künstliche Natur herzustellen. Der Abraum soll grün werden, die ganze Gegend ein sogenanntes Freizeitparadies. So ist am Gremminer See in der Treuhand-Phase nach der Wende Ferropolis errichtet worden, eine halbherzig betriebene Mini-Disney-DDR, wie sie sonst nur mehr in dem Film über den Liedermacher und Baggerfahrer Gerhard Gundermann existiert. Es war der Traum vom Sozialismus in biblischem Auftrag: Macht euch die Erde untertan, aber mit Maschinen, ohne Menschenschinderei. Das Braunkohlerevier bekam die ungeheure Effizienz zu spüren. Die Monstermaschinen, die einst bei der Förderung gebraucht wurden, stehen jetzt wie aufgespießte Rieseninsekten herum und warten auf den nächsten Einsatz für ein Video in der Rammstein-Nachfolge. Die «denkmalgerechte touristische Nutzung» wird mit EU-Mitteln subventioniert, aber ich bin schon der einzige Tourist. Eine Handvoll Arbeiter macht sich am Rost zu schaffen, fräst und schweißt und verlängert damit die Lebensdauer der «Tagebaugroßgeräte» (ah, die DDR lebt!). Niemand hat etwas dagegen, wenn ich eines der Monstren ersteige und von oben über die nach dem Ende der Förderung entstandene Landschaft schaue. Das größte Gerät ist ein Eimerkettenbagger auf Schienen, der einst tausendneunhundertzwanzig Kubikmeter Kohle oder Schutt pro Stunde gefördert hat. Alles vorbei, verweht. Erst ist der Boden ausgebeutet, dann werden auch die Ausbeutungswerkzeuge stillgelegt. Das Land ist deindustrialisiert und ausgeräumt. Mit etwas Glück und wenn sich die EU-Förderung erschöpft hat, kommt die natürliche Natur zurück und deckt alles gnädig zu.

Oben, dreißig Meter über dem Boden, befällt mich plötzlich der Hunger, und die mitgebrachte Banane wird nicht ausreichen. Die Imbissschalter sind wahrscheinlich nur für die Heavy-Metal-Konzerte geöffnet, die an lauen Sommerabenden hier stattfinden. Auf dem ganzen Gelände gibt es keinen Bissen zu essen, dafür steht auf der Rückwand der Halle mit Blick zum Parkplatz in großen Lettern bester Kant, warum auch immer: «Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.» Das ist, zumindest hier, ein Missverständnis: Kant liegt bereits eine halbe Tagesreise zurück, das war Wörlitz, wo «die Götter dem Fürsten erlaubt haben, einen Traum um sich herum zu schaffen», für den ihn der in einem weit ärmeren Kleinstaat als Minister tätige Goethe nur bewundern konnte. Ferropolis ist das Gegenteil von Kant, lupenreine DDR, die hegelianische Nachgeburt, denn wirklicher als hier in diesen Endmoränen des Industriezeitalters konnte sich die Vernunft nicht äußern. Vielleicht war die DDR ja mal eine gute Idee. Als philosophische These machte sie eindeutig mehr her, der philosophisch gedachte Staat tat sich dann mit seiner eigenen Erfindung überraschend schwer.

Es wird warm, und es wird heiß. Aufklärung, aber über die ganze heiße Strecke nichts zu essen, erst in Zschornewitz. Hier hat sich die alte Arbeiterherrlichkeit wenigstens in den Straßennamenpaten August Bebel und Ernst Thälmann erhalten. Sogar eine Leninstraße gibt es. Sie führt an einem Friedenspark vorbei, den zwei heldisch-totalitäre Steinfiguren bewachen. Die Zschornewitzer sind offenbar furchtlos, denn die Hexenküche bietet Burger mit Gorgonzola und auch sonst nichts Kaloriensparsames an. Der Wirt brät, was der Kunde will, und mit Sicherheit quillt es dann aus den Brötchenhälften. Die Hexenküche ist der Treffpunkt der älteren Mitbürger, die mit Rollator aus dem Alten- und Pflegeheim kommen. Die bevorstehende Wahl ist auch hier ein Thema, wenn auch keinem einfiele, sich auf Luthers Empfehlung zu berufen. Die Linke hat das letzte Mal einen Fahrdienst organisiert.

Die Alten sind es, die die Erinnerung an die einstige Bedeutung des Ortes aufrechterhalten: Zschornewitz besaß einst das größte Braunkohlekraftwerk der Welt. 1915, mitten im Ersten Weltkrieg, wurde mit dem Bau begonnen, der Strom wurde bis nach Berlin geliefert. Vom Industriemonument ist nur eine Pumpröhre geblieben, errichtet vom Seniorenclub des ehemaligen Kraftwerks. Nach dem zweiten Krieg wurde es demontiert, die Bauteile gingen als Reparation an die Sowjetunion, dann wurde es wieder neu aufgebaut, aber nach der Wende bald stillgelegt. Der Ort ist umgeben von nicht ungefährlichen Tagebaurestlöchern; Kinder und feierlustige Jugendliche sollten sich besser fernhalten. Es begann partienweise der Rückbau, gefolgt von der entsprechenden Arbeitslosigkeit, und die nicht mehr Beschäftigten zogen, soweit sie nicht abgefunden wurden, fort in den Westen. Ein letzter Triumph war die Anerkennung als Industriedenkmal, doch wurde der Status schon 2016 wieder aberkannt. Dabei war noch zweieinhalb Wochen vorher, als der hundertste Jahrestag der ersten Netzschaltung begangen wurde, wie auf der Tafel steht, der Ministerpräsident persönlich zu Gast.

Am Abend ist Bitterfeld erreicht, einst Welthauptstadt der Umweltzerstörung, dumpfes, schwarzes Loch der DDR und ihr ganzer Stolz. Das wirkliche Bitterfeld ist erstaunlich wenig verrußt, nichts deutet mehr auf die Kohlenstaubwolke, wegen der die einheimische Fußballmannschaft über einen unverschämten Platzvorteil gegen alle Gäste verfügte, weil Auswärtige die dicke Luft nicht so gut verkrafteten wie die Bitterfelder. Die Stadt ist wie sandgestrahlt, so sauber, so neu. Im Steakhaus wird mit viel Sangria der Urlaub in Spanien nachbesprochen, Bitterfeld hat kein Alleinstellungsmerkmal mehr.

3

Die Wahrheit ist natürlich, dass nicht die Lunge leidet, es sind die Füße. Es waren gestern mehr als dreißig Kilometer. Viel Landstraße, Asphalt. Aber der Rucksack ist erträglich, nicht mehr das verräterische Zittern beim Aufsatteln, die so wenig kleidsamen Stöcke helfen. Morgens also Blasenpflaster aufgelegt und im Hotel Frühstück zwischen Monteuren und erstaunlich genügsamen Urlaubern, denen der Bernsteinsee draußen bereits genug Erholung bietet.

An der Bismarckstraße (wie immer die vor 1990 geheißen haben mag) eine bewährte Wohnraumerweiterung durch einen sparsamen Kunstgriff: Der Balkon wird verschönert durch die Nahaufnahme einer Blume, mit der die eigenen traurigen Pflanzen niemals konkurrieren könnten. Vor einer Schule ein junges Paar auf dem E-Scooter. Er hat sie hingebracht. Sie steigen ab, er küsst sie vorsichtig, will dabei aber nicht von mir beobachtet werden, dann dreht er allein um und fährt davon. Sündhafter Gedanke: Wie leicht sieht das aus! Einfach aufsteigen und über dem Boden schweben, einzige Anstrengung, das Gleichgewicht zu halten. Aber es eilt ja nicht, auch wenn es noch unendlich weit bis Bayern ist. Es eilt also doch. Im Zweifel ist genau das der Weg, den Luther zog, Tausende Autos können nicht irren, ihnen nach.

Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist die Gerade, also die B100 zwischen Bitterfeld und Halle. Anders aber ist die mitteldeutsche Öde nicht zu überwinden – ich muss endlich vorwärtskommen. Etwa die halbe Strecke, so viel ließ sich vorher auskundschaften, verfügt über einen Radweg, danach wird es schwieriger. Gehen ist hier nur gepanzert gegen das Unverständnis der Autofahrer möglich – Was macht der denn da? Zunächst mäßiger Verkehr, auf dem Fahrradweg fährt ohnehin keiner. Der Herbst dauert nicht ewig, die Alpen warten und drüben, auf der südlichen Seite: Italien.

Statt Klöstern und Gasthäusern nur Mülldeponien und Lagerhallen, Baustoffhandel, Abholmärkte, die vertraute Straßenmöblierung. Dahinter die aufgelassenen, inzwischen mit Wasser verfüllten Gruben in Erwartung, dass sie jemand als Naherholungsgebiet wahrnimmt, das sie beim besten Willen nicht sind. Herzanrührend, dass ein Monteurshotel «Veste Coburg» heißt – da muss ich hin, das wäre tatsächlich noch jenseits vom noch nicht einmal erreichten Thüringen.

Auf einer Tafel am Schützenhaus von Brehna wird die Stadtgeschichte seit dem Mittelalter hergezählt, die ihren historischen Höhepunkt 1937 mit der Anbindung des Ortes an die Autobahn erreicht. Der Wanderer mag in seinem Dünkel den Kopf darüber schütteln, aber ohne Autobahn ist das breite große Nichts zweimal nichts. Auf einem Aushang werden Panzermitfahrten angeboten, zu irgendwas muss die DDR mit ihrem Alteisen ja noch gut sein. Nebenan in Sandersdorf, aber das steht da natürlich nicht, ist Johann Gottfried Schnabel geboren, der den beliebtesten Fantasyroman des 18. Jahrhunderts schrieb, die «Insel Felsenburg». Moritz’ Anton Reiser berauschte sich bei der Lektüre: «Seine ausschweifende Einbildungskraft ließ ihn endlich sogar Tiere, Pflanzen und leblose Kreaturen, kurz alles, was ihn umgab, mit in die Sphäre seines Daseins hineinziehen, und alles musste sich um ihn, als den einzigen Mittelpunkt, umher bewegen, bis ihm schwindelte.»

Aber genau so ist es, ohne die irrsinnige Phantasie, man wäre allein auf der Welt oder wenigstens ihr Mittelpunkt, ist dieses Gehen neben der autostrada gar nicht zu ertragen und noch weniger ein Gewerbehofgerümpel wie das nachfolgende Landsberg. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde, aber bestimmt nirgends fremder als in Landsberg. Das ist günstig gelegen zwischen gleich zwei Autobahnen, wird zusätzlich durchkreuzt von einer Bundesstraße und ist deshalb vollgestellt mit Speditionen, Logistikzentren und allen möglichen Hauptquartieren ohne Zweifel systemrelevantester Firmen. Diese anmutige Lagerhauserei verfügt immerhin über einen Supermarkt mit Imbiss, in dem einem die Bedienung aus lauter Mitleid ein zweidaumendickes Stück Leberkäs heruntersäbelt, und momentweise ist es fast wie daheim. Ist es aber natürlich nicht, denn hier ist die große Welt des Fern- und Nahfahrens zu Gast: Es wird polnisch und holländisch gesprochen, vermutlich geht es um Leerfahrten und Sperrzeiten, aber dann auch wieder und auf Deutsch um was ganz Handfestes: Ein Trucker und ein Gerüstbauer unterhalten sich darüber, wer von beiden es ohne Training zu einem größeren Bizeps gebracht hat.

Die Pause war schon allein nötig, weil Ungemach zu befürchten steht, was sich gleich bestätigen wird: Der schnurgerade Weg an der Bundesstraße ist vorbei, und auf der anderen Seite bietet sich keiner. Die Fahrbahnen sind so knapp ins Land gehauen, dass nicht einmal Platz für einen Seitenstreifen bleibt. Zum Trost hängt draußen an der Straße völlig überraschend das Mondgesicht des obersten freien Wählers Hubert Aiwanger. Wie kommt der bloß hierher? Wahrscheinlich hat er nur das sachsenanhaltinische Landsberg mit dem in Bayern verwechselt.

Es bleibt mir nichts anderes, als Landstraßen zu suchen, die halbwegs parallel zur B100 verlaufen und hoffentlich oder vielleicht nach Halle führen. Dazwischen immer neue, wespenhafte Anflüge auf die B100, ob sich nicht doch einmal eine winzige, kleine Radfahrerspur ergibt, weil ein Verkehrsplaner so menschenfreundlich war, wenigstens einen Seitenstreifen zu projektieren, aber nein, nichts. Dafür geht es immer wieder ins Grüne hinaus, durch die Porphyrkuppenlandschaft, die Luther selbstverständlich links liegen gelassen hatte. Die Strecke dehnt sich weiter.

Mit allen Umwegen und Fehlversuchen sind es doch wieder vierzig Kilometer geworden. Von der Seite, von wo aus ich wenigstens über einen kleinen Stau frohlocken kann, kann ich den Ortsbeginn am gelben Schild erkennen, Aufschrift Halle (Saale) Stadt. Das andere Zeichen für Stadt sind die E-Scooter. Jemand hat einen stehen lassen und ein anderer den Ai Weiwei gemacht, nämlich mit dem Hartgummi des Lenkers Buchstaben, Schraffuren, Kreise in die Unterführung gemalt, der Beton soll leben.

Die eigentliche Stadt kommt dann plötzlich, die Landschaft wird zugeschnürt und hält sich doch in der Weite über den Bahngleisen, im Sonnenuntergang über der Brücke. Im schönsten Agitprop-Realismus hat ein aus Spanien vertriebener Maler «Die friedliche Nutzung der Energie» auf ein Verwaltungsgebäude gemalt. Bereits nach drei Tagen bin ich völlig der Großstadt entwöhnt, sie erschreckt einen richtig. Dass die Leute einfach so vor dem Café sitzen! Die Großstadt zeigt sich von ihrer besten Seite in der Fußgängerzone, wo ein Mann mit einem selbstgebastelten Schild um Aufmerksamkeit heischt: «Suche Corona-Kranken, biete 100 €». Natürlich glaubt er nicht an das Virus, nicht an Corona, die ganze Aufregung ist doch eine Verschwörung. Er als mündiger Bürger weiß es besser und will es, besorgt, wie er ist, auch seine Mitbürger wissen lassen. Merken sie denn nicht, dass alles eine große Lüge ist? Von bösen Männern und Konzernen angezettelt, um die Weltherrschaft zu erlangen? Es ist doch alles so leicht durchschaubar. Die Passanten lassen ihm die Narretei durchgehen, sie haben zu tun, und sei’s, dass sie Angst haben, sich bei ihm anzustecken. Dass er mit seinen Offenbarungen niemanden beeindruckt, bestätigt ihn nur.

Im Hotel wartet an der Rezeption eine «Hans-Dietrich-Genscher-Pflanze», was immer das soll. Genscher war in der Tat Hallenser, aber was hatte er mit Pflanzen zu tun? In all den Nächten konnte ich nie mehr als fünf Stunden schlafen, es ist eine Überwachheit, in der ich nachts weitergehen muss oder mich jedenfalls gegen Autos und Radfahrer wappne. Vor über zweihundert Jahren war Karl Philipp Moritz hier in Halle auf dem Giebichenstein zur Heukur, aber so etwas bietet ja heute keiner mehr an. Andererseits war er wirklich krank, lungenkrank, Tuberkulose. Mir helfen allenfalls Blasenpflaster und Schlaf. Und, ja, doch, weitergehen.

4

Nach dem gestrigen Höllentag sollte ich mich erholen dürfen, ein bisschen wenigstens, sechzehn, siebzehn Kilometer werden es nur, was den Schnitt weiter senkt. Jenseits der Francke-Schneise hat Halle gutbürgerliche Häuser, Villen, Zahnarztpraxen, die bessere Gegend, und es geht sanft aufs Land hinaus, erst parallel zur Saale. In den Gärten werden bald die Äpfel geerntet, es muss ein gutes Jahr gewesen sein. Halbstundenweise ist es eine einzige kastilische Provinz, herbstgolden, ein Umspannwerk als alleiniges Zeugnis der Gegenwart.

Bad Lauchstädt hat ein Goethe-Theater und darf Goethe sogar im Namen führen, er muss damals ganz schön herumgekommen sein. Er schoss nicht nur Wildschweine – sechs Stück im sonst als sanftes Idyll besungenen Wörlitz! –, sondern war Volksvergnügungsminister und wollte eine volle Bude haben. Im vormodernen Ehegattensplitting musste ihm Frau Christiane melden, wie viele Zuschauer sich zur Abendvorstellung in seinem Theater eingefunden hatten. Auf dem Marktplatz mit seinen handpolierten Pflastersteinen haben sie ihm aus lauter Dankbarkeit den gesamten Text von «Natur und Kunst» in eine Granitplatte gemeißelt und lassen das Wasser darüberlaufen. Aber wer nimmt schon wahr, was der Revolutionsängstliche in makellosem Metrum vorschreiben wollte, nämlich: «In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister / und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.» Dieses doch recht staatstreue Dozieren braucht hier keiner, der Osten ist zornig, sonst würde es nicht in Steinwurfweite in Supermarktsonderangebotsgraphik von einem nicht weiter bekannten «Supreme Court» brüllen: «Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.» Wie üblich wird der Spruch Brecht zugeschrieben, und es fehlt auf weiteren Plakaten nicht an politischen Gefangenen, die von den Impfgegnern ausgerechnet in dieser mustergültig herausgeputzten Stube beklagt werden.

Das Hotel, das ich bereits am Morgen in Halle bestellt hatte, wirbt mit einem herrschaftlichen Park. An der Rezeption Hochzeitsbilder mit entsprechend feudalem Hintergrund, dazu ein Musterkatalog. Die tausend deutschen Kleinstaaten konkurrierten um Gartenbaumeister und die schönsten antikisierenden Wasserspiele. Das Hotel hat eigentlich nichts mit diesem Park zu tun, er liegt jenseits der Straße, aber er bietet, eingehegt in die Stadt, ein echtes Idyll. Nicht alles in Bad Lauchstädt ist Goethe, hier im Park wird der theaterbesessenen Christiane Vulpius gehuldigt. Der Abend darf sich ruhig neigen, die Sonne sich spiegeln im Teich, es ist für Momente reines Rokoko, wirklich VEB Natur & Kunst.

5

Ganz bürgerlich geht es zum Ort hinaus: Arbeiter reißen die Straße auf, Handwerker liefern Türen, alle haben zu tun. Vielleicht nestelt ja wirklich noch irgendwo ein Strumpfwirker, wie ihn Goethe als maximalen Gegensatz zu seinem eigenen hohen Weimarer Ton empfand. Niemand drängt sich auf die Landstraße, wahrscheinlich doch zu früh, bleiben nur ich und die Stöcke, die stricknadelregelmäßig arbeiten, eine Stunde, fünf Kilometer, noch einer, Landstraßenunendlichkeit. Unweigerlich meldet sich der Ohrwurm «Hänschen klein ging allein / in die weite Welt hinein. / Stock und Hut stehn ihm gut, / ist gar wohlgemut.» Der Verkehr nimmt langsam zu, die ländliche Idylle wieder ab. Da die Felder, soweit überhaupt etwas angebaut wurde, bereits abgeerntet sind, ist das Land in verschiedenen Abstufungen braun, je nachdem, ob bereits geackert und dann geeggt worden ist. Damit wirkt alles noch menschenleerer, der Mittlere Westen der USA in Mitteldeutschland.

Vermutlich entstammt dieser gefühlten Verwandtschaft mit Amerika die Vorliebe der Autochthonen für das Quad. Der Krach, der sich damit veranstalten lässt, vertreibt auch die Angst, hier allmählich allein auf weiter Flur zu sein. Es gibt kaum ein Dorf, in dem nicht eines herumsteht oder gleich mehrere im Geschwader die wenigen Häuser umkurven. E-Autos sind hier undenkbar, und nicht nur, weil sie teuer sind – sie sind zu leise. In Bad Lauchstädt in der Wirtschaft gestern Abend gab es Spareribs und die dazu passenden Sottisen gegen die Grünen, die – wie bei Honecker! – mit ihrem Ökowahnsinn und dem Veggie Day doch nur wieder den Sozialismus einführen wollten.

Die Straße verläuft immer wieder parallel zur ICE-Strecke, in der Ebene erscheint dann in mittlerer Entfernung ein Spielzeugzug, der unter Brücken durchflitzt. Die ICE-Trasse ist ein Prestigeprojekt der Nach-DDR, ähnlich gigantoman wie der Tagebau seligen Angedenkens. Quer durch das große Nichts eilt der Zug, nichts kann ihn aufhalten. Der Park liegt weit zurück, und doch setzt er sich fort in den riesigen Wirtschaftsflächen, vermutlich altes Junkerland und jetzt regiert aus den einsturzgefährdeten LPG-Bauten. Halbherzig wurde manchmal ein Trakt drangesetzt, während die Fenster zubetoniert sind und darüber das Dach eingesackt. Gern mit Mauer davor, soll keiner sehen, wie es drinnen ausschaut.

Von diesem Ausguck aus sieht mich ein Mann die Straße entlangkommen, auf der sonst nur landwirtschaftliche Fahrzeuge unterwegs sind, weiß nicht, was er sagen will, und fragt dann, die Mauer wie eine Brustwehr vor sich: «Geht es nach Frankreich?»

Frankreich wäre auch keine schlechte Idee, darum bejahe ich die Frage, warum nicht, «Natürlich nach Frankreich!», während er, weiter durch seine Mauer gesichert, mit mir Schritt zu halten versucht und meine Gehbewegung mit den Stöcken nachmacht. «Aber das geht doch auf die Beine», warnt er fachkundig und zeigt auf seine Knie und dann auf meine. Als fröhlicher Wandersmann pflichte ich ihm selbstverständlich bei, und er gibt sein Mitmarschieren freundlicherweise wieder auf.