19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Im Sommer 1955 treffen auf dem Campus der Harvard University zwei Überlebende aufeinander: Henry Kissinger, der 1938 vor der Judenverfolgung noch rechtzeitig nach Amerika entkam, und Siegfried Unseld, der als Soldat Adolf Hitlers in den Krieg gegen die Sowjetunion gezogen war und sich in Sewastopol nur retten konnte, indem er aufs offene Meer hinausschwamm. Im International Seminar in Harvard, das der aufstrebende Professor Kissinger für kommende Größen aus aller Welt veranstaltet, beginnen beide, ihre Netzwerke zu knüpfen, die ihnen den weiteren Aufstieg ermöglichen werden – Kissinger zum Berater Nixons und zu einem Weltpolitiker, Unseld zu einem der bedeutendsten Verleger der Bundesrepublik. Durch ihre Herkunft hätten sich beide nicht ferner sein können – doch bleiben sie über die Literatur miteinander verbunden. In seinem packenden Doppelporträt, das auf bisher unbekanntem Archivmaterial basiert, erzählt Willi Winkler die ebenso überraschende wie faszinierende Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft – und führt zugleich vor Augen, wie sich Geist und Macht, Literatur und Politik, Deutschland und Amerika im 20. Jahrhundert verbinden. Ein aufregender Gang durch einen schillernden Kosmos der Nachkriegszeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 403

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

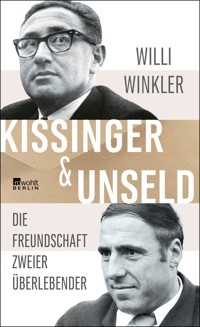

Willi Winkler

Kissinger & Unseld

Die Freundschaft zweier Überlebender – ein Doppelporträt

Über dieses Buch

Im Sommer 1955 treffen auf dem Campus der Harvard University zwei Überlebende aufeinander: Henry Kissinger, der 1938 vor der Judenverfolgung noch rechtzeitig nach Amerika entkam, und Siegfried Unseld, der als Soldat Adolf Hitlers in den Krieg gegen die Sowjetunion gezogen war und sich in Sewastopol nur retten konnte, indem er aufs offene Meer hinausschwamm. Im International Seminar in Harvard, das der aufstrebende Professor Kissinger für kommende Größen aus aller Welt veranstaltet, beginnen beide, ihre Netzwerke zu knüpfen, die ihnen den weiteren Aufstieg ermöglichen werden – Kissinger zum Berater Nixons und zu einem Weltpolitiker, Unseld zu einem der bedeutendsten Verleger der Bundesrepublik. Durch ihre Herkunft hätten sich beide nicht ferner sein können – doch bleiben sie über die Literatur miteinander verbunden. In seinem packenden Doppelporträt, das auf bisher unbekanntem Archivmaterial basiert, erzählt Willi Winkler die ebenso überraschende wie faszinierende Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft – und führt zugleich vor Augen, wie sich Geist und Macht, Literatur und Politik, Deutschland und Amerika im 20. Jahrhundert verbinden. Ein aufregender Gang durch einen schillernden Kosmos der Nachkriegszeit.

Vita

Willi Winkler, geboren 1957, war Redakteur der «Zeit», Kulturchef beim «Spiegel» und schreibt seit vielen Jahren für die «Süddeutsche Zeitung». Er ist Autor zahlreicher Bücher, zuletzt erschienen «Luther. Ein deutscher Rebell», «Das braune Netz» und «Herbstlicht. Eine Wanderung nach Italien». Über sein Reisebuch «Deutschland, eine Winterreise» sagte Sonia Mikich: «Solch unverbrauchte Gedanken in schöner Sprachmacht sind selten geworden.» Willi Winkler wurde mehrfach für sein Schreiben ausgezeichnet, unter anderem mit dem Ben-Witter-Preis, dem Otto-Brenner-Preis für kritischen Journalismus und dem Michael-Althen-Preis.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2024

Copyright © 2024 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin

Covergestaltung Frank Ortmann

Coverabbildung Consolidated News Pictures/Getty Images; Brigitte Friedrich/ullstein bild

ISBN 978-3-644-02219-5

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Inhaltsübersicht

Einleitung

Wie es anfängt

Mit anderen Mitteln

Die Entdeckung Amerikas

Der Kriegstheoretiker

Eine neue Bewusstseinsindustrie

Boygroup Suhrkamp

Eine Rheinreise

Ein Gerücht wird erforscht

Überall Vietnam

Die «Jahrestage» in transatlantischer Hebammenkunst

1968 oder Die Machtfrage

Lunch im Weißen Haus

Langsame Heimkehr

Kissinger schreibt einen Bestseller

Ausklang

Zeittafel

Danksagung

Nachweis

Einleitung

Dichter schreiben schöne Verse, schreiben Novellen, Romane, Dramen, Lustspiele, und manchmal schreiben sie Ansichtskarten aus dem Urlaub. Max Frisch meldet sich am 16. Mai 1961 bei seinem Verleger: «Lieber Herr Unseld, Geburtstag schön überstanden in einsamer Aegaeisbucht bei Epidauros, mit Wein und Ziegenkäse. Auf Wiedersehen in Rom! Herzlich Ihr Frisch.» Völlig einsam war der Autor nicht, seine Begleitung grüßt ebenfalls: «Es wäre schön, wenn Du nach Rom kämst! Herzlich – Ingeborg.» Die Dichterin Ingeborg Bachmann setzt noch hinzu: «Und Grüße an Kissinger falls Du ihn jetzt siehst!»[1]

Als Henry Kissinger im November 2023 starb, wurde er als Jahrhundertgestalt wechselweise gefeiert und verdammt. Beides gehört zu ihm: Er war ein Intellektueller, den die Macht unwiderstehlich anzog und der, um diese Macht zu vergrößern, ungerührt über Leichen ging und sich dann, nicht ohne einen gewissen Sündenstolz, darüber beklagte, dass er vielen als Kriegsverbrecher galt. Der andere Kissinger kam in diesen Würdigungen und Abrechnungen überhaupt nicht vor: der Freund der deutschsprachigen Literatur, der bewundernde Leser von Max Frisch und Ingeborg Bachmann, der Förderer von Uwe Johnson und Martin Walser. Sein Interesse an der neuesten Literatur und an den Schriftstellern, die in den Fünfzigern und Sechzigern debütierten, hängt vor allem mit Siegfried Unseld zusammen, der 1955 Gast an der Harvard University war, im International Seminar, das der Politikprofessor Kissinger jeden Sommer für Intellektuelle und kommende Größen aus aller Welt veranstaltete. Unseld war damals bereits die rechte Hand des Verlagsgründers Peter Suhrkamp und kam mit einer Empfehlung seines Förderers Hermann Hesse nach Harvard. Dort lernte er Ingeborg Bachmann kennen und konnte den anderen Teilnehmern in einem Referat Max Frisch als wichtigsten Schriftsteller der Gegenwart vorstellen.

Seit diesem Treffen verband Kissinger und Unseld eine Freundschaft, die fast ein halbes Jahrhundert währte. Die Literaturgeschichte, die hin und wieder ruhig ein bisschen umgeschrieben werden darf, weiß kaum etwas von der Bedeutung Kissingers für die Nachkriegsliteratur und insbesondere für die Autoren des Suhrkamp Verlags. Nach Siegfried Unseld und Ingeborg Bachmann kamen Walter Höllerer, Martin Walser und Uwe Johnson nach Harvard, aus dem Journalismus Günter Gaus, Theo Sommer und Petra Kipphoff. Durch Unseld wurde Kissinger mit Max Frisch bekannt, in dessen Roman «Stiller» er seine eigenen Überlegungen behandelt sah. Bei einem Deutschlandaufenthalt 1959 besuchte er eine Aufführung von Frischs Stück «Biedermann und die Brandstifter», und vier Jahre später kam er auch zur Broadway-Premiere von «Andorra».

Kissinger und Unseld waren beide im Krieg gewesen und auf sehr unterschiedliche Art knapp mit dem Leben davongekommen. Der im bayerischen Fürth geborene Kissinger hatte 1938 mit seiner Familie noch rechtzeitig vor der nationalsozialistischen Judenverfolgung nach Amerika fliehen können. Der Soldat Unseld überlebte auf der Krim in aussichtsloser Lage die Einschließung durch die Rote Armee. Kissinger kam als Soldat der U.S. Army zurück nach Deutschland und war bei der Befreiung der Konzentrationslager dabei. Auf je verschiedene Weise machten sie in der Nachkriegszeit Karriere.

Beide hatten in den fünfziger Jahren begonnen, ein Netzwerk zu knüpfen, das ihnen den weiteren Aufstieg ermöglichen sollte – Kissinger bis ins Weiße Haus, Unseld zum bedeutendsten deutschen Verleger der Nachkriegszeit. Kissingers Nachlass zeugt davon, was für eine umfangreiche Korrespondenz er allein mit Deutschen führte. Mit den Briefpartnern Helmut Schmidt, Franz Josef Strauß oder Egon Bahr verband ihn ein fachliches Interesse, er pflegte aber auch Kontakt zu Intellektuellen wie Karl Jaspers, Hans Egon Holthusen oder Ernst Jünger. Doch war ihm offenbar in der Bundesrepublik niemand so wichtig wie Siegfried Unseld.

Kissinger hetzt von Konferenz zu Konferenz durch die Welt, findet aber immer Zeit, sich bei Unseld zu melden, regt ein kurzes Treffen an, nutzt eine Fahrt zum Flughafen für ein Gespräch. Die Verbindung mit Unseld ist Kissinger so wichtig, dass er mit ihm auch eigene Verlagsfragen bespricht und ihn sogar um Hilfe bittet, als er für seine Kinder ein deutsches Au-pair-Mädchen sucht. So kann es in den Siebzigern zu der fast schon absurden Szene kommen, dass sich Kissinger und Unseld unvermutet auf dem Flughafen in Paris begegnen, zwei überbeschäftigte Dauerreisende, beide unterwegs mit der Concorde, um noch schneller nach Amerika zu gelangen: Kissinger auf dem Rückweg von einer Tagung, die er mit seiner Gegenwart beehrt hatte, Unseld mit Ziel New York, um dringende Verlagssachen zu klären.

Für Unseld ist die Verbindung mit Kissinger auch Teil der Autorenpflege. So wie er seine Stammautoren mit hartnäckigen Nachfragen zum Schreiben anhält, hofft er über die Jahre immer wieder, dass Kissinger Suhrkamp-Autor wird, mit einer Schrift zur «Theorie der Demokratie». Im Gespräch zwischen Verleger und Autor entsteht später der Plan, Suhrkamp mit den Erinnerungen an die Begegnung mit Mao Tse-tung, Golda Meir oder Leonid Breschnew zu einem Bestseller zu verhelfen.

Das geplante politiktheoretische Buch muss schon deshalb scheitern, weil der hoffnungsvolle Autor in die Praxis wechselt. Kissinger, den es bereits als Professor nach heroischen Taten verlangte, bekommt Gelegenheit dazu, als ihn Richard Nixon 1968 zu seinem Sicherheitsberater ernennt. Unseld gelingt eine kaum weniger heroische Tat – er macht Suhrkamp zum maßgeblichen literarischen Verlag und wird damit, wie es sein Autor Hans Magnus Enzensberger formuliert hat, «einer der Mitbegründer unserer Republik, die es strenggenommen erst seit den frühen sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts gibt».[2]

1970 ist Unseld zusammen mit Frisch zu Besuch bei Kissinger im Weißen Haus. Dort präsentiert ihnen der Politiker die Aura der Macht, von der er sich gleichzeitig vor den literarischen Gästen vorsichtig distanziert, wie ein Brecht-Schauspieler von der eigenen Rolle. Bei diesem Spiel ist allerdings nicht zu übersehen, dass Kissinger parallel zu der munteren Plauderei die völkerrechtswidrige Bombardierung Kambodschas überwacht. Wenn er den Raum verlässt, um mit seinem Präsidenten zu telefonieren, geht es nicht mehr um Literatur, sondern um Leben und Tod.

Die Briefe, die Kissinger und Unseld im Lauf der Jahrzehnte wechseln, belegen das große Interesse, das Kissinger an Suhrkamp und an den Autoren des Verlags zeigte, insbesondere an Uwe Johnson, den er nach dem International Seminar ein weiteres Mal nach Amerika lockt, wo dieser sein Hauptwerk «Jahrestage» zu schreiben beginnt.

Amerika sollte für die Teilnehmer eine Fortbildungsreise sein, insbesondere die Deutschen sollten für den Westen gewonnen werden, und doch entstammten einige der schärfsten Amerikakritiker der Sommerschule Kissingers. Anders als die Seminarteilnehmer Johnson und Walser, die durch Empfehlung ihres Verlegers nach Harvard gelangt waren, hielt Unseld seinem Förderer bis zu seinem Tod die Treue. Er mochte in Kissinger nicht wie seine Autoren den Kriegsverbrecher sehen, sondern nur den großen Mann, der die Welt bewegte.

Wie es anfängt

«CHOR: Schöner denn je

Wiedererstanden aus Trümmern und Asche

Ist unsere Stadt,

Gänzlich geräumt und vergessen ist Schutt,

Gänzlich vergessen auch sind,

Die da verkohlten, ihr Schrei

Aus den Flammen –

BIEDERMANN: Das Leben geht weiter.»

Max Frisch, Biedermann und die Brandstifter (1958)

1499 wurden sämtliche Juden aus Nürnberg vertrieben, sie hatten die Stadt innerhalb von drei Wochen zu verlassen. Viele von ihnen siedelten sich in Fürth an, womit der wirtschaftliche Aufstieg der Nachbarstadt begann. Die Fürther Juden genossen weitgehende Gewerbefreiheit; im 17. Jahrhundert gab es sogar jüdische Bürgermeister. Im 19. Jahrhundert hieß Fürth das «fränkische Jerusalem». Mit der beginnenden Industrialisierung kamen die beiden Städte wieder näher zusammen; 1835 wurde zwischen Nürnberg und Fürth die erste Eisenbahnverbindung in Deutschland eröffnet. Die Zeit nahm schnell Fahrt auf: Die Dampflokomotive «Adler» brauchte für sechs Kilometer Schienenstrecke neun Minuten. Der aus England engagierte Dampfwagenlenker William Wilson wurde vom Nürnberger Heizer Johann Georg Hieronymus unterstützt. «Pferde auf der nahen Chaussee sind daher beim Herannahen des Ungetüms scheu geworden, Kinder haben zu weinen angefangen, und manche Menschen, die nicht alle zu den ungebildeten gerechnet werden dürfen, haben ein leises Beben nicht unterdrücken können», teilte das «Morgenblatt für gebildete Stände» seiner kaum weniger erregten Leserschaft mit. «Ja, es möchte wohl keiner, der nicht völlig phantasielos ist, ganz ruhigen Gemütes und ohne Staunen beim ersten Anblick des wunderwürdigen Phänomens geblieben sein.»[3]

Hundert Jahre später gab es in Nürnberg wieder ein Phänomen zu bestaunen. Im März 1935 hatte das Deutsche Reich einseitig den Versailler Vertrag gekündigt, die Rüstungsbeschränkungen aufgehoben und die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Die umliegenden Länder waren wehrlos gegen diese Machtdemonstration. Auf dem «Reichsparteitag der Freiheit» im September wurde der Sieg über das «Versailler Diktat» frenetisch gefeiert. Die Massen huldigten, wundersam choreographiert, dem Führer Adolf Hitler, der vor einem Meer von Hakenkreuzfahnen gegen den «jüdischen Marxismus» wetterte und den aus Berlin herbeizitierten Reichstag das «Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre» absegnen ließ. Fortan waren Eheschließung und auch außerehelicher Geschlechtsverkehr zwischen Juden und Nichtjuden verboten. Die neue deutsche Volksgemeinschaft schloss sich zusammen, die Juden wurden diskriminiert und drangsaliert, der Weg zu ihrer Auslöschung war damit bereits bürokratisch vorbereitet.

Nürnberg, die ehrwürdige Reichsstadt, verwandelte sich in die Stadt des Führers. Julius Streicher, Verleger und Chefredakteur des «Stürmer», verbreitete Pogromstimmung, indem er Gebildeten wie Ungebildeten auf jeder Titelseite seiner Zeitung den Satz «Die Juden sind unser Unglück» einhämmerte. Die Juden erschienen im «Stürmer» in mittelalterlicher Tradition als Wucherer, Lüstlinge, Volksverderber, die verhinderten, dass Deutschland sich wieder zu seiner ganzen Größe erhob.

Als der in Nürnberg aufgewachsene Hans Magnus Enzensberger 1967 den Kulturpreis der Stadt erhielt, erfand er in Erinnerung an die erste Eisenbahnfahrt einen neuen Heizer Hieronymus, der bei seinen Mitbürgern heimlich Flugblätter und Broschüren gegen die Nazis verteilt habe: «Einer, der das Wort Kultur gewiß seiner Lebtage nicht in den Mund und nie eine Dünndruckausgabe in die Hand genommen hat», sei der Einzige gewesen, der damit im nationalsozialistischen Nürnberg die Kultur verteidigt habe.[4] Enzensberger erinnerte auch an «unsern Mitbürger, unsern Nachbarn, unsern Zeitungs- und Bilderbuchverleger, den Streicher, der uns damals eingeschärft hat, daß wir wieder wer wären in der Welt, daß unser Unglück nicht wir, sondern andere seien, und daß Deutschland zu erwachen habe und zwar sofort».[5]

Franken war früh erwacht. Die Stadt Leutershausen, fünfzig Kilometer weiter im Westen, Geburtsort des Flugpioniers Gustav Weißkopf, hatte Hitler mit der Begründung, sechsundachtzig Prozent der Wähler seien bereits seine Anhänger, schon ein halbes Jahr vor der Machtübergabe an ihn die Ehrenbürgerwürde angetragen.[6] (Sie wurde ihm erst 1948 wieder entzogen.)

In Leutershausen wurde 1901 Paula Stern geboren. Ihr Vater war Viehhändler und Bauer, die Familie war orthodox, die jüdischen Speiseregeln wurden peinlich genau befolgt. Als ihr verwitweter Vater wieder heiratete, ging Paula Stern als Kindermädchen nach Halberstadt. Weder dort noch zu Hause habe sie offenen Antisemitismus wahrgenommen, sagte sie später, erst mit Hitlers Machtantritt habe sich das geändert. 1921 lernte sie den Hauptlehrer Louis Kissinger aus Fürth kennen, im Jahr darauf heirateten sie. Mit Unterstützung ihres Vaters konnten sie eine Wohnung in der Mathildenstraße erwerben, Louis Kissinger unterrichtete an der Höheren Mädchenschule und war ein allseits respektierter Studienrat. Im Inflationsjahr 1923 kam Heinz zur Welt, der spätere Henry, und im Jahr darauf sein Bruder Walter.

Louis Kissinger war ein klassischer Bildungsbürger mit Schiller und Goethe als weltlichen Hausgöttern und einer großen Liebe für Heinrich Heine und Rainer Maria Rilke. Wie die meisten deutschen Juden dachte er deutschnational und kaisertreu, auch wenn der Kaiser bei Kriegsende abgedankt hatte. Deutschland war plötzlich Republik geworden, und die Republik hatte die Kriegsfolgen zu tragen. Zu Beginn des Jahres 1923 besetzten die Franzosen das Ruhrgebiet, um die in Versailles vereinbarten Reparationsleistungen sicherzustellen. Im November marschierte Hitler zusammen mit dem Weltkriegsgeneral Ludendorff auf die Münchner Feldherrnhalle. Auch wenn der Putsch scheiterte und die französischen Soldaten wieder abzogen, blieben die Zeiten unsicher. Der Aufstieg der Nationalsozialisten begann mit dem Versprechen, «Versailles» zu beenden und Deutschlands Größe wieder glanzvoll herzustellen. Dafür bot Nürnberg die beste Bühne.

So gern Henry Kissinger später nach Deutschland kam, wo er bestaunt und bewundert wurde, wo ihn die Journalisten umschmeichelten und die Politiker sich seiner Präsenz zur Wahlkampfhilfe versicherten, er misstraute den Deutschen. Auf seine Herkunft aus dem jüdischen Fürth ließ er sich erst in späteren Jahren ansprechen. Über seine Kindheit im nationalsozialistischen Franken äußerte er sich wenig und dann auffallend widersprüchlich. Dass sich die Nazis nach und nach die Macht erkämpften und die Repressalien gegen Juden ständig zunahmen, diese Fakten, so betonte er oft, böten keinen Schlüssel zu dem, was er geworden sei. «Mir war gar nicht bewusst, was da um mich herum vor sich ging», sagte er, Kinder würden so etwas gar nicht wahrnehmen.[7] Enzensberger, sechseinhalb Jahre jünger als Kissinger, drückt es in einem seiner aphoristischen Gedichte ähnlich aus: «In der Zeit des Faschismus / wußte ich nicht, daß ich / in der Zeit des Faschismus lebte.»[8] Heutzutage sei es Mode, alles psychoanalytisch zu erklären, behauptete Kissinger 1971 auf dem Gipfel seines politischen Ruhms, und dagegen musste er sich zur Wehr setzen: «Die politische Verfolgung in meiner Kindheit beherrscht keineswegs mein Leben.»[9] Sein späterer Mentor Fritz Kraemer behauptete das genaue Gegenteil. Kissingers Erfahrungen als Kind und Jugendlicher seien «so traumatisch, daß er nicht darüber sprechen kann».[10]

Am 30. Januar 1933 wurde Hitler zum Reichskanzler ernannt, am 2. Mai wurde Louis Kissinger vom Dienst suspendiert und im Oktober in den Ruhestand versetzt. Der Studienrat verschwand aus der städtischen Gesellschaft. Diese Demütigung traf nicht nur ihn, sondern auch die beiden Söhne. Enzensberger hat nicht vergessen, dass in seinem Schulbuch der Merkvers «Trau keinem Fuchs auf grüner Heid / Und keinem Juden bei seinem Eid!» stand und gleichzeitig ein Nachbar verschwand und noch einer, auf den dieser Reim gemünzt war. Fritz Kraemer wiederum glaubte, dass daher das Bedürfnis nach Recht und Ordnung rührte, das sein Schützling von Anfang an zeigte: «Deshalb suchte er immer die Anerkennung, auch wenn das bedeutete, dass er Leuten gefällig sein musste, die für seine Begriffe intellektuell weit unter ihm standen.»[11]

Die Lage der Juden in Franken, wo sie über Jahrhunderte neben den christlichen Deutschen gelebt hatten, verschlechterte sich zunehmend. Als der Fachlehrer Arnold Kornfeld und seine Frau, Siebenbürger Sachsen, in einer nationalen Aufwallung Hitler einen Teppich schenken wollen, wehrt die Reichskanzlei ab und will die Gabe erst annehmen, wenn die «Zweifel über die arische Abstammung beseitigt sind, wozu der Name Kornfeld Veranlassung gibt».[12] Edmund Neuendorff, der «Führer» der Deutschen Turnerschaft, kann dem «hochzuverehrenden Herrn Reichskanzler» bereits am 16. Mai 1933 melden, dass die «verhältnismässig wenigen Marxisten und Juden, die sich in der Turnerschaft befanden», sie verlassen mussten, «der Führergedanke ist durchgeführt».[13] In Gunzenhausen, nicht weit von Fürth, kommt es am Palmsonntag 1934 zu antisemitischen Ausschreitungen, drei jüdische Mitbürger sterben. Sogar die «New York Times» berichtet darüber. Nach dem Erlass der Nürnberger Rassengesetze wird das Leben der jüdischen Bevölkerung weiter eingeschränkt, sie dürfen keine Deutschen mehr sein und werden aus der neuen Gemeinschaft ausgestoßen.

Juden dürfen nicht mehr ins Theater, ins Kino, ins Schwimmbad. Die Söhne Louis Kissingers besuchen eine jüdische Realschule, er selber unterrichtet auf einer jüdischen Handelsschule Wirtschaftslehre. Wenn sich Kissinger später in seinen Memoiren mit der Verstrickung Amerikas in Vietnam beschäftigt, die Fortsetzung des Krieges mit der «Ehre Amerikas» rechtfertigt, die man zu verteidigen habe, und von der «Verantwortung» spricht, die es zu tragen gelte, kommt er unversehens doch auf seine Kindheit in Fürth zu sprechen: «Jeder Gang auf die Straße wurde zum Abenteuer, denn meine deutschen Altersgenossen durften sich an jüdischen Kindern vergreifen, ohne daß die Polizei dagegen einschritt.»[14]

Zwei Brüder des Vaters hatten Deutschland bereits verlassen, einer war nach Palästina gegangen, der andere nach Schweden. Eine Tante der Mutter war schon vor langer Zeit nach New York emigriert, und deren Tochter lieferte der Fürther Familie die erforderlichen Dokumente, die ihr die Emigration in die USA ermöglichten. Am 10. August 1938 meldeten sich die Kissingers bei der Polizei in Fürth ab.

An diesem 10. August durfte Nürnberg einen weiteren «denkwürdigen Tag» erleben, wie der Regierungspräsident von Ober- und Mittelfranken in seinem Monatsbericht meldete: «Julius Streicher gab das Zeichen zum Abbruch der Hauptsynagoge am Hans-Sachs-Platz. (…) Zehntausende von Volksgenossen wohnten der geschichtlichen Stunde bei.»[15] Die Synagoge in Leutershausen wurde zwei Monate später zerstört, im November wurden in der Reichspogromnacht sämtliche Synagogen in Deutschland angegriffen. Um eventuell noch bestehende Zweifel daran zu beseitigen, wer Deutscher war und wer nicht, verfügte das Innenministerium am 18. August mit der «Zweiten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen», dass Juden, um eindeutig als solche erkannt zu werden, zusätzlich den Namen Israel beziehungsweise Sara anzunehmen hätten. Die Kissingers kamen gerade noch mit ihrem eigenen Namen davon.

Sarkastischer als Kissinger konnte man die Vergangenheit nicht abwehren. Als es 1974 bei einem Besuch in Deutschland hieß, er würde sicher auch seine Verwandtschaft besuchen, gab er zurück: «Welche Verwandten? Meine Verwandten sind zu Seife verarbeitet worden.»[16] Mindestens dreizehn seiner Angehörigen starben durch den Holocaust. Der vierköpfigen Familie Kissinger aus der Mathildenstraße wäre es nicht anders ergangen, wenn sie geblieben wäre.

Die Kissingers wohnten in New York im Stadtteil Washington Heights, der sich bei den Nachbarn, die schon länger ansässig waren, wegen der vielen Einwanderer aus Deutschland den Spitznamen «Fourth Reich» erworben hatte. Ab September 1938 konnte Kissinger wieder die Schule besuchen. Er war jetzt fünfzehn und begann sehr schnell, sich in einen Amerikaner zu verwandeln. Amerika bedeutete Freiheit. Wie tief das Trauma in ihm saß, belegt die Geschichte, die Kissinger oft erzählt hat. «Ich werde nie vergessen, welche Erregung mich ergriff, als ich zum erstenmal durch die Straßen New Yorks ging. Als ich einige Jungen sah, wollte ich auf die andere Straßenseite gehen, um nicht verprügelt zu werden. Dann erinnerte ich mich plötzlich, wo ich war.»[17]

Für seinen Vater gab es keine Arbeit. Wer brauchte in New York einen deutschen Studienrat? Seine Frau machte eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin und begann, für die Nachbarn zu kochen. Die Söhne gingen aufs College, abends arbeitete Henry in der Rasierpinselfabrik eines Cousins, ansonsten lebten sie von Zuwendungen aus der Verwandtschaft. New York war ein wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Abstieg.

Henry Kissinger war fleißig, er bekam beste Noten und brachte sich auf der Abendschule Buchhaltung bei. Um sich schneller an die neuen Lebensverhältnisse zu gewöhnen, wurde zu Hause nur noch Englisch gesprochen, aber man folgte nach Möglichkeit den überlieferten Regeln der orthodoxen Gemeinde. Den Eltern lag daran, dass auch ihre Söhne am Glauben festhielten. Mit ihrer Billigung freundete Henry sich mit Anneliese Fleischer an, die ebenfalls aus Fürth stammte.

Mit neunzehn erhielt er den Einberufungsbescheid und wurde Soldat. Nach drei Monaten Grundausbildung legte er den Eid ab und schwor, dass er sämtlichen Verpflichtungen gegenüber allen ausländischen Machthabern und Staaten entsage, «insbesondere gegenüber Deutschland, dessen Staatsbürger ich früher war».[18] Er kämpfte jetzt gegen seine frühere Heimat, die ihn ausgestoßen hatte.

In Camp Claiborne in Louisiana lernte er den Mann kennen, der sein weiteres Leben bestimmen sollte. Fritz Kraemer war fünfzehn Jahre älter, in Essen geboren, hatte in Genf und London studiert und über den Völkerbund promoviert. Er hatte Deutschland schon 1933 verlassen und war nach Italien gegangen, wo er ein weiteres Mal promovierte und den deutschen Botschafter erzürnte, weil er an seinem Kajak die Reichskriegsflagge anbrachte, die ihn eindeutig als Anhänger des untergegangenen Kaiserreichs und als Gegner der Weimarer Republik auswies.

Kraemer benahm sich wie der letzte überlebende Preuße, der ganze Mann war eine Inszenierung. Vor den amerikanischen Soldaten, denen er ein Bewusstsein für ihren Auftrag beibringen sollte, trat er allen Ernstes in deutscher Uniform auf und erfüllte mit Reitpeitsche und Monokel das Klischee des Deutschen, das ansonsten der Regisseur und Schauspieler Erich von Stroheim in Hollywood spazieren führte. Nicht einmal Kissinger gegenüber gab Kraemer zu, dass er ebenfalls jüdischer Herkunft war.

2003, als er auf dem Soldatenfriedhof in Arlington beerdigt wurde, standen an seinem Grab der ehemalige Verteidigungsminister James R. Schlesinger und daneben die ehemaligen Sicherheitsberater Alexander Haig und Henry Kissinger, die er beide entdeckt hatte. Kraemer legte größten Wert darauf, keine Militärkarriere zu machen, und hielt sich stattdessen als Berater der Generalität im Hintergrund. Mit seinem eisenfresserischen Antikommunismus brachte er es in seinen letzten Jahren zum Idol der amerikanischen Neokonservativen, die vom entschlossenen Demokratie-Export träumten.

Mit seinem bekanntesten Schüler hatte er seit 1972 kein Wort mehr gesprochen, weil er den Entspannungspolitiker Kissinger als Verräter an der reinen antikommunistischen Lehre betrachtete. Kissinger bewunderte Kraemer trotzdem unendlich wegen dessen Bildung und Selbstsicherheit. «Er hatte zwei Doktortitel, ich hatte zwei Jahre Abendschule in Buchführung», so erinnerte er sich bei seiner Traueransprache. «Wie die Propheten der Antike zeigte er keinerlei Verständnis für menschliche Schwäche oder geschichtliche Veränderungen. Zwischenlösungen betrachtete er als Abweichung vom Prinzip.»[19]

Kraemer war als eine Art theatralischer Propagandaredner engagiert worden, um den Soldaten mit seiner Darbietung beizubringen, warum und wozu sie kämpfen sollten. Kissinger war sofort überzeugt. Er schrieb Kraemer einen kurzen Brief und bot seine Mitarbeit an: «Ich habe Sie gestern sprechen hören. Genau so muss man das machen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen?»[20]

Es war vor allem Kraemer, der dem Jüngeren half. Er sorgte dafür, dass Kissinger als Dolmetscher eingesetzt wurde und im Gefolge der ersten amerikanischen Truppen, die im Juni 1944 in der Normandie gelandet waren, eine erste Bestandsaufnahme der Lage im eroberten und besetzten Deutschland machte. Als sein Trupp am 25. November 1944 Aachen erreichte, berichtete er seinen Eltern, dass er nach sechs Jahren wieder deutschen Boden betreten hatte: «Jetzt bin ich also dorthin zurückgekehrt, wo ich hinwollte. Ich denke an die Grausamkeit und Barbarei, die diese Leute da draußen in den Ruinen zeigten, als sie obenauf waren. Und dann empfinde ich Stolz und Glück, weil ich als freier amerikanischer Soldat hierherkommen kann.»[21]

Zu Kissingers Aufgaben gehörte es, in Krefeld höherrangige Wehrmachtsoffiziere zu verhören, Gestapo-Leute einzusperren und Personal zu finden, das sich für einen demokratischen Neubeginn eignete. In Ahlem in der Nähe von Hannover stieß er auf ein Konzentrationslager voller kranker, sterbender und bereits toter Menschen, die, von der SS bewacht, zur Zwangsarbeit eingesetzt worden waren, «eines der entsetzlichsten Erlebnisse meines Lebens».[22] Kissinger verfasste dazu einen Text mit dem bewusst ironischen Titel «Der ewige Jude», der erst 2015 bekannt wurde. Die Aufzeichnungen haben nichts mit dem späteren politischen Analytiker zu tun, der die Welt strategisch betrachtet und nach den jeweiligen Kräfteverhältnissen einteilt. Es ist der Bericht eines Befreiers, den beim Anblick des Horrors die Scham des Überlebenden ergreift. Von den achthundertfünfzig Juden, die nach Ahlem gekommen waren, überlebten nur fünfunddreißig die Lagerbedingungen. «Ich sehe die Hütten, nehme die ausdruckslosen Gesichter wahr, die toten Augen. Ihr seid jetzt frei. Ich, mit meiner gebügelten Uniform, ich habe nicht in Schmutz und Verwahrlosung gelebt, mich hat man nicht geschlagen und getreten. Welche Art von Freiheit kann ich bieten?»[23]

Fritz Kraemer empfahl seinem Schützling zu studieren. Kissinger hatte inzwischen die Aufgabe übernommen, an der Geheimdienstschule in Oberammergau Soldaten historische und politische Nachhilfe beim Erfassen der «deutschen Mentalität» zu geben. Nach wie vor gab es Grund, der deutschen Bevölkerung zu misstrauen, die sich nur zögernd von der Ideologisierung der letzten Jahre lösen konnte. Kissinger hielt seine Vorträge als Teil der widerstrebend angenommenen Reeducation. Der Dozent bekam dabei zum ersten Mal Gelegenheit, sich selber ein Überblickswissen über die deutsche Geistesgeschichte zu verschaffen, die er den in Deutschland tätigen Amerikanern vermitteln sollte.

Von Oberammergau aus bewarb er sich an mehreren Universitäten und wurde, nicht zuletzt durch die Fürsprache Kraemers, in Harvard angenommen, wo er im September sein Studium aufnahm; die G.I. Bill, nach der Soldaten auch ohne regulären Schulabschluss zum Studium zugelassen wurden, machte es möglich. Im Februar 1949 heiratete er Anneliese Fleischer. Als Buchhalterin in einem Möbelgeschäft musste sie das Geld verdienen. Kissinger erlebte die Rückkehr in die Vereinigten Staaten als seine zweite Einwanderung. Jetzt, als Erwachsener, der als Soldat für sein neues Heimatland gekämpft hatte, war er ganz und gar Amerikaner geworden.

Zu den Volksgenossen, die in der Pogromnacht im November 1938 dem von Joseph Goebbels organisierten Volkszorn gegen die Juden Luft machten und landesweit Synagogen niederbrannten, gehörte auch der SA-Sturmführer Ludwig Unseld, im Zivilberuf Verwaltungsinspektor beim Ulmer Kreiswohlfahrtsamt. Er hatte sich, wie er bei seiner Vernehmung nach dem Krieg ausführte, im Oberbürgermeisteramt vom Hilfsarbeiter über den Kanzleiassistenten zum Kanzleisekretär «hochgearbeitet» und seine Beamtenkarriere im Versorgungsamt fortgesetzt.[24]NSDAP und SA boten weitere Aufstiegsmöglichkeiten. «Hier kannst du aus den Schranken deiner Herkunft heraustreten, wenn du das Zeug dazu hast!», so stellt sich Ulla Berkéwicz die neuen Karrierechancen vor, die sich nach der Machtübernahme ergaben.[25] In ihrem Roman «Engel sind schwarz und weiß» (1992) schildert die Autorin, die 1990 Siegfried Unselds zweite Frau wurde, die Mentalität der deutschen dreißiger Jahre. Der Fürsorgebeamte Unseld war im Mai 1933 gleichzeitig in die NSDAP und in die SA eingetreten.

Die Mitgliedschaft war nicht nur politisches Bekenntnis, sondern beruflich nützlich. Das belegen die Protagonisten dieses Buches mit ihren Herkunftsbiographien. Der Vater von Hans Magnus Enzensberger war Postrat in Nürnberg und trat 1933 in die NSDAP ein. «Im höheren Dienst war man in der Partei»,[26] wie sein jüngster Sohn Ulrich schreibt. Ingeborg Bachmanns Vater, der Hauptschullehrer Matthias Bachmann, trat bereits 1932 in die NSDAP ein, was ihm nach dem Anschluss Österreichs nicht geschadet hat. Martin Walsers Mutter wurde 1932 Parteimitglied, damit, wie der Sohn in seinem 1998 erschienenen Roman «Ein springender Brunnen» ganz pragmatisch begründete, die Wasserburger Ortsgruppe der NSDAP ihre Versammlungen weiter in der von ihr geführten Gastwirtschaft abhielt. Uwe Johnsons Vater kam verspätet 1940 dazu. Unselds Vater beteiligte sich aktiv an den Unterdrückungsmaßnahmen des NS-Regimes.

Ludwig Unseld weist am 9. November 1938 seinen Vorgesetzten, den SA-Standartenführer Ernst Wendling, vorsorglich darauf hin, dass er in Ulm mit zu vielen Juden bekannt sei.[27] Er wird deshalb nach Laupheim abgeordnet, fünfundzwanzig Kilometer weiter südlich, wo zu diesem Zeitpunkt eine der größten jüdischen Gemeinden Süddeutschlands lebt. Dort werden die Juden genötigt, sich auf dem Platz vor der Synagoge zu versammeln, wo sie im Kreis geführt werden, später müssen sie auf Anweisung des SA-Trupps Kniebeugen machen. Nachdem die Synagoge brennt, überlässt der SA-Standartenführer Ernst Wendling die Aufsicht Unseld. In Buchau, sechzig Kilometer südwestlich von Ulm, wo es ebenfalls eine bedeutende jüdische Gemeinde gibt, war der Brand der Synagoge gegen jede Vorschrift verhindert worden, weshalb Unselds Vorgesetzter, SA-Sturmführer und Polizeidirektor Erich Hagenmeyer, am folgenden Abend zusammen mit Unseld erscheint, um den Befehl von Goebbels verspätet auszuführen. Die Synagoge brennt auftragsgemäß. Unseld tritt anschließend aus der evangelischen Kirche aus und wird zum Standartenführer befördert. Hagenmeyer rückt 1939 als Abgeordneter in den Reichstag ein.

Ludwig Unseld war allem Vernehmen nach ein normaler deutscher strenger Vater. Er war evangelisch und wollte seiner katholischen Frau den Kirchgang verbieten. «Aber sie, die immer gehorchte, gehorchte ihm nicht», so imaginiert Ulla Berkéwicz die Familienaufstellung, sie «ging zur Kirche, beichtete, betete und bat ihren Herrgott, er möge Schlimmes verhüten.»[28]

Seinen beiden Söhnen gab der Vater zeittypische deutsche Namen, Siegfried (1924 geboren) und Walter (1928). Heldennamen waren gerade bei deutschnationalen Eltern beliebt, so kam der Erstgeborene zu seinem «verfluchten Wagner-Namen», unter dem er immer gelitten habe, wie er der Psychoanalytikerin Margarete Mitscherlich schrieb: «Sieg und Frieden, Sieg durch Frieden, Frieden durch Sieg.»[29] Im gemeinsamen Briefwechsel reden sich Henry Kissinger und Siegfried Unseld überwiegend mit «Lieber/Dear Henry» und «Dear Unseld» an.

Die Jugend war um die Jahrhundertwende aus grauer Städte Mauern aufgebrochen in der Hoffnung, eine noch nicht von der Industrialisierung erfasste Natur zu finden und das Leben auch nach der Rückkehr in die Zivilisation «mit innerer Wahrhaftigkeit»[30] gestalten zu können. Höhepunkt und vorläufiges Ende dieser zivilisationskritischen und literarisch intonierten Jugendbewegung war das Fest auf dem Hohen Meißner in Hessen, der Freideutsche Jugendtag 1913, der sich von den gleichzeitig stattfindenden patriotischen Jubelfeiern zum Hundertjährigen der Völkerschlacht von Leipzig absetzen wollte. Unter den Tausenden von Teilnehmern befanden sich auch die Philosophen Walter Benjamin und Ludwig Klages, die späteren Politiker Adolf Grimme und Carlo Schmid, der Reformpädagoge Gustav Wyneken und der Verleger Eugen Diedrichs. Zehn Monate später brach der Erste Weltkrieg aus, in den vier Jahren sollen allein siebentausend Wandervögel gefallen sein.

Nach dem ersten verlorenen Krieg organisierte sich eine Bündische Jugend, die nach 1933 in der Hitlerjugend aufging. Geländespiele und organisierte Raufereien wurden als kindliche Vorbereitung aufs Militär gefördert. Der Faschismus, der nicht als Faschismus spürbar war, meldete sich doch in der Kriegsvorbereitung durch Sport und Spiele.

Der junge Siegfried Unseld exzellierte in einem Element, zu dem der junge Kissinger aus rassistischen Gründen keinen Zugang mehr hatte, er wurde ein begeisterter und ausdauernder Schwimmer. Wo Kissinger von den Gleichaltrigen drangsaliert wurde und sich nicht einmal wehren durfte, gelang Unseld der erste Aufstieg unter den gleichaltrigen Jungen.

Von 1933 bis 1938 war Hans Scholl Unselds Jungzugführer. Er wurde sein erster Mentor. Die Heimatabende fanden im Jungvolkheim auf dem Kuhberg über Ulm statt, wobei sich offenbar niemand daran störte, dass dort gleichzeitig ein Konzentrationslager errichtet wurde. Zu den ersten Häftlingen gehörten die Sozialdemokraten Kurt Schumacher und Fritz Bauer. Hans Scholl machte Unseld mit der Literatur vertraut und las mit seinem Fähnlein Rainer Maria Rilkes todessüchtige «Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke», die schon die Soldaten des Ersten Weltkriegs in die Schützengräben geführt hatte. Mit seiner Schwester Sophie wird Hans Scholl als Student an der Münchner Universität 1943 die Flugblätter der «Weißen Rose» verfassen, mit denen sie zum Widerstand gegen das Naziregime aufriefen; sie wurden verhaftet und hingerichtet. Zehn Jahre vorher war Scholl selber noch eifriger Hitleranhänger gewesen. Als Fahnenträger hatte er 1935 am Nürnberger «Parteitag der Freiheit» teilgenommen.

Der Nationalsozialismus war auch ein Angebot, sich vom Elternhaus freizumachen; die Volksgemeinschaft war im Zweifel wichtiger als die Familie. Ulla Berkéwicz hat in ihrem Roman offensichtlich Teile aus der Biographie des jungen Unseld verwendet. Es tritt eine Figur namens Reinhold Fischer auf, die unter einem brutalen und gleichzeitig sentimentalen Vater zu leiden hat und Erfüllung nur in Gesellschaft anderer musisch und poetisch gestimmter Jungen findet. Reinhold steigt auf beim Jungvolk: «Er wurde Rottenführer, dann Jungenschaftsführer und, als Hanno Fähnleinführer wurde, Jungzugführer. (…) Die Uniformen, das stramme Marschieren, die schneidigen Sprüche, die Fahnenweihen, das Zelten und die Lagerfeuer, die Feiern von Winter- und Sonnenwende erfüllten ihn und füllten seine Tage aus.»[31]

Inwieweit Unseld, der bei Kriegsbeginn 1939 knapp fünfzehn Jahre alt war, dem Nationalsozialismus folgte, lässt sich natürlich nicht sagen, er wusste jedenfalls zu nutzen, was ihm in der Jungenschaft als Karriere angeboten wurde. Hannes Rettich, zwei Jahre jünger und später zum Abteilungsleiter Kunst im baden-württembergischen Kultusministerium aufgestiegen, erinnerte sich aus der Jungschar an die hervorragenden Führungsqualitäten des Fähnleinführers Unseld, «die er auch mitzuteilen verstand».[32]

In einem Schulaufsatz soll er sich geweigert haben, den Horaz-Vers «Dulce et decorum est pro patria mori» («Süß und ehrenvoll ist es, für das Vaterland zu sterben») wie vorgesehen zustimmend zu kommentieren, doch habe ein gütiger Lateinlehrer von einer verschlechterten Note abgesehen.[33] Eine ähnliche Geschichte ist aus der Zeit des Ersten Weltkriegs vom Schüler Eugen Berthold Brecht überliefert, den ein Aushilfslehrer vor der Relegation bewahrte.

Bei der Abschiedsfeier am Blauringgymnasium trug Unseld 1942 Friedrich Hölderlins «Der Tod fürs Vaterland» vor und zog anschließend in den Krieg, in seinem Fall zur Marine.[34] Hölderlins Ode formulierte ungewollt die Sehnsucht von Hitlers Jugend, nach all den Wanderungen und Kriegsspielen den Ernst kennenzulernen. Auch wenn Hölderlin diese Verse während der napoleonischen Eroberungskriege geschrieben hatte, boten sie jetzt die Losung für den Krieg gegen den Bolschewismus:

O nehmt mich, nehmt mich mit in die Reihen auf,

Damit ich einst nicht sterbe gemeinen Tods!

Umsonst zu sterben, lieb ich nicht, doch

Lieb ich, zu fallen am Opferhügel

Fürs Vaterland, zu bluten des Herzens Blut

Fürs Vaterland – und bald ists geschehn! Zu euch,

Ihr Teuern! komm ich, die mich leben

Lehrten und sterben, zu euch hinunter![35]

Der Gefreite Siegfried Unseld sollte natürlich töten lernen, aber zu seinem Glück lernte er zu überleben. Nach der Ausbildung in Aurich kam er an die Ostfront und sollte als Funker den Vormarsch der Russen auf der Krim aufhalten. Der Oberbefehlshaber Hitler wollte kein Zurückweichen dulden. Im Mai 1944 hatte die Rote Armee die Festung Sewastopol bereits eingeschlossen, als – viel zu spät – der Befehl zum Rückzug gegeben wurde, sodass sich nur noch die wenigsten retten konnten. Die Eingeschlossenen hatten Angst, jedoch weniger vor der Gefangenschaft, sondern davor, von den Russen an Ort und Stelle erschossen zu werden. Unseld wollte nicht sterben, weder an einem Opferhügel noch im Schwarzen Meer, deshalb schwamm er in aussichtsloser Lage zusammen mit zwei Kameraden hinaus aufs offene Meer. Als Funker wusste er, dass dort deutsche Schnellboote kreuzten, um deutsche Soldaten zu retten. Der eine seiner Kameraden wurde von einer Granate getroffen, der andere ertrank, weil ihn die Kräfte verließen. Nur Unseld überlebte, weil er einfach nicht aufgab. «Ich bin geschwommen, geschwommen, geschwommen», ein Anklang an die ersten Worte von Rilkes «Cornet»: «Reiten, reiten, reiten, durch den Tag, durch die Nacht, durch den Tag.» Acht Stunden lang in dieser Nacht ist er um sein Leben geschwommen, von neun Uhr abends bis um fünf Uhr morgens, als er endlich ein deutsches Boot erreichte, das ihn aufnahm.[36] Das verbissene Training in der Hitlerjugend hatte sich für ihn gelohnt.

So unwahrscheinlich, so literarisch die Geschichte klingt, sie scheint sich wirklich so zugetragen zu haben. In dem Prachtband, den der Suhrkamp Verlag nach Unselds Tod herausgebracht hat, ist auch der Brief eines sonst unbekannten Zuschauers abgedruckt. Er meldete sich nach einer Sendung, in der Unseld seine Geschichte erzählt hatte, und teilte ihm mit, dass er ihn nach seiner Rettung auf einem der Schnellboote gesehen habe.[37]

Diese wundersame Rettung bildet den Beginn der Siegfried-Legende: der Held, der sich aus eigener Kraft aus einer ausweglosen Lage befreit und mit dem Leben davonkommt. Unselds unglaubliches Überlebenstalent bestätigte sich, als wenige Wochen später das Schiff, auf dem er sich inzwischen befand, vor der griechischen Insel Syra von britischen Jagdflugzeugen bombardiert wurde. Noch einmal konnte er sich schwimmend retten.

Als Marinesoldat wurde Unseld wieder nach Norddeutschland geschickt, wohin sich das letzte Aufgebot des nationalsozialistischen Regimes geflüchtet hatte. Admiral Karl Dönitz, von Hitler testamentarisch zu seinem Nachfolger als Reichspräsident ernannt, gab am 1. Mai 1945 im Rundfunk bekannt, dass «unser Führer Adolf Hitler heute nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei, bis zum letzten Atemzug gegen den Bolschewismus kämpfend, für Deutschland gefallen ist»,[38] und übergab sich selber am 4. Mai in Flensburg den Engländern. Unseld wurde Anfang 1946 als Soldat entlassen und kehrte nach Ulm zurück, wo er das Abitur nachholen konnte.

Günter Gaus, fünf Jahre jünger als Unseld, aber wie er im Nationalsozialismus aufgewachsen, Stipendiat bei Henry Kissinger in Harvard, später «Spiegel»-Chefredakteur und Ständiger Vertreter der Bundesrepublik in der DDR, hat in seiner Autobiographie gestanden, dass er, als er im Radio die Nachricht vom Tod Hitlers gehört hatte, lange weinen musste.[39] Wie lange es dauerte, bis der Jungscharführer und Obergefreite Unseld das Bewusstsein erlangte, dass er in einem verbrecherischen System groß geworden war, lässt sich nicht sagen. Unseld selber sah sich durch die Literatur gerettet. Sein Deutschlehrer Eugen Zeller hatte ihm 1946 «Siddhartha» und «Steppenwolf» zu lesen gegeben. Zeller kannte den Autor Hermann Hesse sogar persönlich, es waren aber tatsächlich die Bücher, die ihre Wirkung bei dem Kriegsheimkehrer entfalteten: «Als ich sie las und immer wieder las, glaubte ich zu erfahren, daß mir hier ein Weg gezeigt würde.» Unseld zog hinterher eine Lehre daraus, die sein Leben von vornherein bestimmt haben musste: «Wenn das Leben eines Menschen richtig angelegt ist, so gibt es an seinem Anfang Zufälle, doch irgendeinmal ereignet sich eine Initialzündung, und von da an gibt es keine Zufälle mehr, sondern nur noch Kettenreaktionen.»[40]

Für Unseld wie für die jahrgangsnahe Soldatengeneration drückte der deutsche Titel von Thornton Wilders Stück «The Skin of Our Teeth» («Wir sind noch einmal davongekommen») jenes Überlebensgefühl aus, mit dem sie selbstbewusst nach vorn schauen und alles, was sich gerade ereignet hatte, was ihnen zugestoßen war, was sie überstanden hatten, hinter sich lassen konnten. Dafür gab es keinen besseren Schutzpatron als den schwäbischen Missionarssohn Hermann Hesse, der bereits im Ersten Weltkrieg Deutschland verlassen hatte und in der Schweiz vom Krieg und Nationalsozialismus unbehelligt geblieben war.

1946 erschien im S. Fischer Verlag die erste deutsche Ausgabe von Hesses «Glasperlenspiel». Der Roman war drei Jahre zuvor erstmals in Zürich herausgekommen und hatte dem Autor den Literaturnobelpreis eingetragen. Dem Lehrling Unseld gelang es, ein Verlagsexemplar zu ergattern. Mit seiner weltentrückten Spätromantik hatte Hesse eine Mythologie des Sichabschließens erschaffen, die aber nicht privat blieb, sondern mit seiner postreligiösen Sprache, die noch aus der Jugendbewegung der Jahrhundertwende herrührte, ein Zeitgefühl traf. Als Unseld 1951 eine Ausgabe mit Hesses Briefen, erschienen im neugegründeten Suhrkamp Verlag,[41] vorstellte, war seine Rezension ganz in dem schwärmerischen Jünglingston gehalten, der sich über die Katastrophen der vergangenen Jahrzehnte hinweg zumindest bei Hesse erhalten hatte: «Diese Briefe zeigen die edle Gesinnung des Menschen Hesse, seine Weisheit und seinen Humor, sie schließen aber auch die ungeheuren Spannungen in seinem Wesen auf, die unablässig sein Leben und Schaffen bedrohen.»[42]

Bildung und die Rückbesinnung auf das unverlierbar Deutsche in der klassischen Literatur war die Rettung nach dem damals überwiegend als «Zusammenbruch» beschriebenen Ende des Krieges. Unseld musste sein Jungvolk und die SA-Vergangenheit des Vaters, er musste die armseligen Umstände seiner Existenz hinter sich lassen, und die Literatur bot den Ausweg. Auf einem nicht genauer datierten Foto aus der Nachkriegszeit sitzt er übermäßig erwachsen in Anzug und Krawatte, die Füße in Hausschuhen, in einem Sessel und blickt konzentriert in ein Buch, rechts neben sich ein Bücherregal mit Bänden in unterschiedlicher Größe: der Leser. In dieser Inszenierung will er sich einem Bildungsbürgertum zugerechnet haben, das Nationalsozialismus und Krieg überlebt hatte. Mehr Innerlichkeit geht nicht.

Wenn der Lehrer Zeller der Zufall gewesen sein sollte (wie vorher Hans Scholl mit Rilkes «Cornet»), dann half die Stadt Ulm bei diesem Zufall doch bereitwillig mit. Die Volkshochschule leitete Inge Aicher-Scholl, die Schwester von Hans und Sophie, und als Kulturbeauftragter waltete Kurt Fried, der Feuilletonredakteur der «Schwäbischen Donau-Zeitung», in der Unseld bald schreiben durfte. Im Herbst 1946 begann er eine Gehilfenlehre beim Aegis-Verlag, wo Bücher von Alphonse Daudet und Edgar Allan Poe erschienen. Der Verleger Ernst Bauer dachte über den Weltfrieden nach und brachte im ersten Jahr 1946 unter dem Pseudonym Cornelia Dehn Erzählungen der Kunsthistorikerin und Stuttgarter Bürgertochter Hanne Lenz heraus, der Frau von Hermann Lenz, der sich da noch in amerikanischer Gefangenschaft befand und selber noch kein Buch veröffentlicht hatte.

Unseld verfügte über ein nachgebessertes Notabitur, hatte aber schlechte Noten und natürlich kein Geld; sein Vater war als Beschuldigter entlassen worden und erwartete sein Verfahren wegen Brandstiftung. Der Sohn war ganz auf sich gestellt. Bauer bestätigte ihm zum Abschluss der Lehre Anfang 1948 seine Fähigkeiten und rühmte insbesondere seine «junge, zufassende Kraft», die ihm Ansehen bei den älteren Mitarbeitern verschafft habe. Er sei überzeugt, schrieb Bauer noch, «in Herrn Unseld dem Buchhandel eine wertvolle Kraft zugeführt zu haben», und wünscht ihm natürlich alles Gute auf dem weiteren Lebensweg, der den Buchhandelsgehilfen, wie könnte es auch anders sein, weit über den Buchhandel hinausführen wird.[43]

Dreimal bewarb sich Unseld um einen Studienplatz in Tübingen und wurde dreimal abgelehnt. Erst als er den Philosophen Wilhelm Weischedel, der die Zulassung beaufsichtigte, persönlich kennengelernt hatte, wurde er in die Universität aufgenommen. Nach der Gesellenprüfung arbeitete er tagsüber als Hersteller beim Tübinger Verlag J. C. B. Mohr und besuchte abends und morgens vor der Arbeit Vorlesungen und Seminare. So gelangte er auch ins Doktorandenseminar des Germanisten Friedrich Beißner, Herausgeber der Werke Hölderlins, bei dem auch Walter Jens, Martin Walser und Johannes Poethen saßen. Nach sieben Semestern war Unseld promoviert.

Ein solcher Weg war sicherlich nur in den Nachkriegsjahren möglich. Unseld hat sein Studium einmal auf den Satz reduziert: «Martin Walser mogelte sich mit Franz Kafka durch, ich mich mit Hermann Hesse.»[44] Doch ohne den ungeheuren Fleiß, mit dem sich Unseld in die Literatur und Philosophie vertiefte (Nebenfach: chinesische Sprache und Geschichte), wäre nicht gelungen, was ihm gelang: sich aus dem Nazi- und Nachkriegsunheil aus eigener Kraft herauszustrampeln, sich wie der Vater hochzuarbeiten.

Selbst der Suhrkamp-Lektor Raimund Fellinger nannte Unselds Weg zum Chef des Suhrkamp Verlags eine «taktische Meisterleistung».[45] Für die «Tübinger Studentischen Blätter» verfasst Unseld eine Rezension des «Glasperlenspiels» und schickt Hesse einen Sonderdruck. Als der bereits siebzigjährige Hesse überraschenderweise persönlich antwortet, schreibt Unseld zurück und gesteht ihm Anfang 1949 seine Absicht, über «Hermann Hesses Anschauung vom Berufe des Dichters» (das erhabene -e bleibt in der endgültigen Fassung weg) zu promovieren, vorausgesetzt Hesse habe nichts dagegen einzuwenden: «Ich weiss nur nicht, hochverehrter Herr Hesse, inwieweit Ihnen eine solche Arbeit angenehm ist. (…) Es wäre mir und meiner Arbeit durchaus nicht förderlich, zu wissen, dass Sie, dem es verehrend gelten soll, mit ihr nicht einverstanden sind.»[46]

Hesse kann kein großes Interesse an einer akademischen Behandlung seiner Bücher haben, schließlich hatte er den für ihn vorgesehenen Bildungsgang früh abgebrochen, sich in Tübingen in eine Buchhändlerlehre gerettet und war Schriftsteller geworden. In der Erzählung «Unterm Rad», die Suhrkamp gerade neu herausbringt, hatte er Jahrzehnte zuvor die Leiden eines Knaben unter einer Pädagogik, die sich rühmt, den «natürlichen Menschen zu zerbrechen», mit großer Eindringlichkeit geschildert und damit Tausende beeindruckt. Unselds Dissertation ist nicht die erste große Arbeit über Hesse. Zu dessen fünfzigstem Geburtstag 1927 hatte Hugo Ball im Benehmen mit dem Meister ein Buch über «sein Leben und sein Werk» herausgebracht. Aber es schmeichelt Hesse natürlich, dass da ein junger Mensch, noch dazu aus Tübingen, diese Hingabe an sein Werk zeigt.

1951 wird Unselds glückhaftes Jahr. Er heiratet die Hauswirtschaftslehrerin Hildegard Schmidt und bringt sein Studium zum Abschluss, wenngleich sich Friedrich Beißner darüber echauffiert, dass der selbstbewusste Kurzzeitstudent im Briefverkehr mit Hesse bereits vor der letzten Prüfung mit dem Doktortitel renommiert.

Aber der Titel ist doch so wichtig. Ludwig Unseld hatte eine Beamtenlaufbahn im städtischen Dienst zustande gebracht. Die Kollaboration mit dem Nationalsozialismus hatte ihm vielleicht ein zusätzliches Stärke- oder sogar Machtgefühl verschafft, sie erwies sich aber bei Kriegsende als einziges Unglück. Er wurde entlassen, in Haft genommen und musste vor Gericht erscheinen. Seine SA-Heldentaten waren mit einem Mal strafbar. Siegfried Unselds Doktorprüfung findet am 24. Juli 1951 statt, zwei Tage später stirbt sein Vater. Dessen letzte überlieferte Worte lauten: «Man muß also jetzt Doktor zu dir sagen. Dann ist es ja gut.»[47] Es ist gut, weil der Sohn den Absturz des Vaters wiedergutmachen konnte.

Bei einem Verfahren vor dem Landgericht Ravensburg war Ludwig Unseld 1948 vorgeworfen worden, er habe den Standartenführer Wendling «in der Durchführung seines, auf die Niederbrennung der Synagoge gerichteten Vorhabens bestärkt». Immerhin hält ihm das Gericht zugute, «in starker Abhängigkeit von Wendling» gestanden zu haben, und wenn er sich widersetzt hätte, hätte er «nicht nur seine Stellung bei der SA, sondern zwangsläufig auch seine Stellung als Beamter stark gefährdet».[48]

Der Angeklagte Ludwig Unseld wird wegen «Verbrechens gegen die Menschlichkeit» zu einer zehnmonatigen Haftstrafe verurteilt; von der Untersuchungshaft werden ihm zwei Monate angerechnet.[49] Der mitangeklagte Hagenmeyer hatte vier Jahre und sechs Monate erhalten, wird aber vorzeitig entlassen. «Bei der Niederbrennung der Synagogen im Novbr. 1938 handelte es sich um eine verabscheuungswürdige, in einem Kulturstaat bis dahin unerhörte Freveltat», befindet das Landgericht Ravensburg in seinem Urteil vom 31. März 1948.[50]

So wird der junge Unseld bereits während der Lehre im Aegis-Verlag zum «Miternährer» der Familie. Nach der Haft scheitert sein Vater in mehreren Berufen, er wird magenkrank, dann arbeitsunfähig und erhält «sage und schreibe 1.36 RM Krankengeld», wie der Sohn seinem ersten Lehrherrn schreibt.[51] Der zum Akademiker aufgestiegene Siegfried Unseld ist es, der die Ehre seiner Familie rettet.

Zu diesem Zeitpunkt war der Sohn schon in den Kulturstaat zurückgekehrt, aus dem der Vater sich 1933 verabschiedet hatte. Der jüngere Unseld wird sein Leben mit Büchern umgeben und mit Hermann Hesse zubringen. Selbst sein Grabmal wird ein monumentales aufgeschlagenes Buch sein, mit Zeilen aus Hesses Gedicht «Stufen»: «Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, / Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.»

Diesen zauberischen Anfang erlebt Unseld, als ihn Hesse in diesem glücklichen Jahr 1951 zu sich ins Tessin einlädt. Die Unselds unternehmen eine Hochzeitsreise in die Schweiz, verpassen Hesse zunächst in seinem Wohnort Montagnola, können aber dort das Grab Hugo Balls besuchen und treffen im Schloss Bremgarten in Bern endlich den verehrten Dichter, den Unseld sogleich damit beeindrucken kann, dass er den Ort als Schauplatz von Hesses Erzählung «Die Morgenlandfahrt» identifiziert.

Und über Stufen geht es immer weiter für ihn. Eugen Zeller in Tübingen erhält eine maschinengeschriebene Karte von Hesse, der ihm mitteilt, dass beim «Schwarzen Kaffee» ein junger Fremder erschienen sei, «der kam aus Ulm und war nett, er gefiel uns gut».[52] Hesse schreibt auch nach Frankfurt und empfiehlt den netten jungen Mann an seinen Verleger Peter Suhrkamp.

Am 3. Oktober 1951 bewirbt sich Unseld darum, «in irgend einer Form in Ihrem Verlag mitzuarbeiten».[53] In diesem Brief an Peter Suhrkamp kann Unseld darauf verweisen, dass er ihn bereits kennen müsse, denn in dem eben erschienenen Band mit Hesses Briefen, den er, was er nicht zu erwähnen vergisst, in der «Schwäbischen Donau-Zeitung» rezensiert habe, finde sich auf Seite 311 bereits ein Brief von Hesse an ihn, Siegfried Unseld. Er gehört also schon zum Zeitpunkt der Bewerbung zur Suhrkamp-Familie. Die Aufnahme muss nur noch formalisiert werden.

Hesse war es, der dem Verlag diese wertvolle und zweifellos zufassende Kraft zugeführt hatte, ohne ihn wäre Unseld nicht so schnell nach Frankfurt gelangt. Am 7. Januar 1952 wird Unseld zur Probe angestellt. Seine Arbeitsbereiche sind «Herstellung, Vertrieb, Propaganda». Zur Lektoratsarbeit soll er ebenfalls herangezogen werden.[54]

Mit anderen Mitteln

«Es ging, um nicht herumzureden, um nichts anderes als psychologische Kriegsführung.»[55]

Theo Sommer, Teilnehmer am International Seminar 1960

Im Juni 1950, als Henry Kissinger in Harvard gerade seinen ersten Abschluss macht, überschreiten nordkoreanische Soldaten den 38. Breitengrad, die Demarkationslinie zu Südkorea. Der Norden wird von China und auch von der Sowjetunion unterstützt, die USA kommen dem Süden zu Hilfe. Es ist ein Stellvertreterkrieg, die erste bewaffnete Auseinandersetzung zwischen den ehemaligen Weltkriegsverbündeten. In der Tschechoslowakei haben die Kommunisten bereits 1948 die Macht übernommen, China ist seit 1949 Volksrepublik. Im westlichen Europa wächst die Furcht, der sowjetisch dominierte Ostblock könnte sich noch weiter nach Westen ausdehnen.

1954 wird Kissinger mit der Arbeit «Großmacht Diplomatie. Von der Staatskunst Castlereaghs und Metternichs» promoviert; er empfängt dafür den Senator Charles Sumner Prize