Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Linea

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Erich Schmidt-Schell hat drei kurze biographische Erzählungen über Wegbereiterinnen der Diakonie und Sozialfürsorge verfasst, die an ganz verschiedenen Orten den Ruf des Herrn vernommen haben: Amalie Sieveking (1794-1859) in Hamburg, Friederike Fliedner (1800-1842) zusammen mit ihrem Mann in Kaiserswerth und Johanna Faust (1825-1903) im Elberfelder "Elendstal". Alle drei haben sich in der Diakonie für Arme und Hilfsbedürftige eingesetzt und aus kleinen Samenkörnern und Pflänzchen hat der Herr Bäume wachsen lassen, die Ausstrahlung besaßen und die vielen zum Segen und Vorbild geworden sind.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 76

Veröffentlichungsjahr: 2011

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Erich Schmidt-Schell

Herr,

Du hast uns gerufen

Wegbereiterinnen der Diakonie

1. Auflage

Verlag Linea Bad Wildbad 2011

So spricht der Herr:

Tretet auf die Wege,

seht und fragt nach den Pfaden der Vorzeit,

wo denn der Weg zum Guten sei

und geht ihn!

So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.

(Jeremia 6, 16)

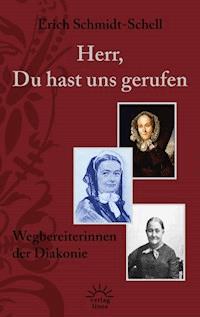

Umschlagsbilder mit freundlicher Genehmigung der:

Amalie Sieveking-Stiftung, Hamburg, www.sieveking-stiftung.de

Fliedner-Kulturstiftung Kaiserswerth, www.fliedner-kulturstiftung.de

Evang. Gesellschaft für Deutschland, Radevormwald, www.egfd.de

© 2011 Verlag Linea, Bad Wildbad

eBook Erstellung: eWort, Stefan Böhringer, Regenstauf (www.ewort.de)

ISBN 978-3-939075-36-3

ISBN 978-3-939075-49-3 (epub)

Gottes Liebe ging durch Hamburgs Straßen

Amalie Sieveking, die Begründerin der Diakonie in Hamburg

Malchen schüttelte den Kopf. Sie verstand die Welt nicht mehr. Alles war anders gekommen, als sie es sich vorgestellt hatte. Bisher war die Schule etwas Schönes in ihren Augen gewesen. Es hatte ihr zu lange gedauert, bis sie mit ihren älteren Brüdern, Edi und Peter, am Unterricht teilnehmen konnte. Doch jetzt, da sie die Schulbank jeden Tag drücken musste, fand sie den Unterricht nicht mehr schön.

Faul? – Nein, Malchen, die richtig Amalie Wilhelmine Sieveking hieß und am 25. Juli 1794 in Hamburg als Tochter eines wohlhabenden Kaufmannes geboren wurde, war nicht faul. Ganz im Gegenteil. Sie wollte viel lernen und lernte auch leicht. Schon nach dem ersten Schultag konnte sie das ganze Alphabet auswendig aufsagen. Was ihr den Unterricht verleidete, war, dass sich der Lehrer so ernst und streng gab. Sie, die ihre Mutter schon mit fünf Jahren verlor, sehnte sich nach Verständnis und Liebe, und wo sie beides nicht fand, fühlte sie sich nicht wohl und begehrte oft auf. So auch bei Herrn Knöchel. Er gab sich jedoch keine Mühe herauszufinden, weshalb ihn das Mädchen ablehnte, und versuchte es mit Druck. Das machte die Sache aber noch schlimmer.

Die Hauptschwierigkeit bestand darin, dass Herr Knöchel auf Malchens Fragen keine befriedigenden Antworten geben konnte. Sie, die eine rege Phantasie besaß, wollte zum Beispiel wissen, weshalb die beiden Buchstaben „Em“ und „a“ nicht das Wort „Ema“, sondern die Silbe „Ma“ ergaben.

Nachdem Malchen eines Tages wieder eine Reihe solcher Fragen gestellt hatte, wurde der Lehrer böse und sagte barsch: „Das ist nun einmal so, und jetzt lass mich in Ruhe damit!“

Von diesem Zeitpunkt an ließ ihn Malchen auch in Ruhe und machte sich ihre eigenen Gedanken. Besonders üppig wucherten sie, wenn das Mädchen im Garten am Sandhaufen spielte und die Buchstaben malte, die sie gerade in der Schule gelernt hatte. Sie wurden jetzt nicht so gewöhnlich bezeichnet wie von Herrn Knöchel, sondern erhielten alle einen schönen Namen. Da wurde aus dem „O“ ein Geldsäckchen, aus dem „L“ eine Sonntagshaarschleife und aus dem „M“ eine Brücke.

Diese Art zu schreiben machte Malchen großen Spaß, und sie meinte, dass auch andere Kinder ihre Freude daran haben könnten. Aus dieser Überlegung heraus sagte sie zu ihrem jüngeren Bruder Gustav: „Wenn ich einmal groß bin, werde ich Lehrerin, dann wird alles schöner in der Schule.“

Im weiteren Verlauf ihrer Schulzeit erfuhr Malchen, dass Herr Knöchel ein Verehrer des griechischen Philosophen Sokrates sei und auf seinem Schreibtisch einen Sokrateskopf stehen habe. Dieses Wort wandelte das Mädchen in „So-Kratskopf“ ab, und für sich bezeichnete sie den Lehrer nur noch als „Herrn Kratzkopf“.

Der parkartig angelegte Garten des Sievekingschen Hauses stellte nicht nur für Malchen einen begehrten Spielplatz dar. Auch ihre drei Brüder nahmen jede Gelegenheit wahr, sich darin zu tummeln. Ergab es sich, dass sich Malchen mit ihrem Bruder Gustav im Garten aufhielt, dann veranstalteten beide ein Seilspringen. Dieses Spiel war zu ihrem Lieblingsspiel geworden, und beide hatten darin eine große Geschicklichkeit erlangt. Sie machten so flinke und hohe Sprünge wie übermütige junge Ziegen.

Eines Tages waren die vier Geschwister zusammen im Garten. Edi und Peter machten Schulaufgaben, während sich Malchen und Gustav mit dem Seilspringen vergnügten. Nach einer Weile kamen die beiden Jüngeren auf den Gedanken, das Spiel zu dritt zu machen, und versuchten, Peter für ihren Plan zu gewinnen. Kurze Zeit später gab der Junge dem Drängen nach. Obwohl er dieses Spiel nicht beherrschte, wollte er sich als der Ältere nicht hinten finden lassen und versuchte, ebenso flink und hoch zu springen wie Malchen und Gustav. Einige Male ging es gut, dann kippte Peter um, stieß einen lauten Schrei aus und konnte nicht mehr aufstehen.

Der herbeigerufene Arzt stellte eine Rückenmarksverletzung fest, die nicht mehr geheilt werden konnte. Für Peter bedeutete das, nie mehr laufen zu können, für immer an einen Rollstuhl gefesselt zu sein.

Zunächst blieben alle Geschwister gerne bei Peter und leisteten ihm Gesellschaft. Nach einer gewissen Zeit ließ die Bereitwilligkeit dazu jedoch nach. Deutlich zeigte sich das an einem herrlichen Wintertag, als die Sievekingschen Kinder Schlittschuh laufen wollten. Malchen wäre an der Reihe gewesen, bei Peter zu bleiben. Sie verspürte aber keine Lust dazu und sann nach einem Ausweg.

Schließlich sagte sie: „Peter, wir nehmen dich mit. Du kannst uns vom Ufer aus zusehen.“

„Da wird nichts draus, Malchen. Obwohl die Sonne scheint, ist es noch ziemlich kalt. Ich erfriere ja im Rollstuhl. Nein, ich bleibe lieber zu Hause“, meinte Peter ganz ruhig, der, wie in den vergangenen Jahren, am liebsten mit den Geschwistern über das Eis geflitzt wäre.

„Dann eben nicht!“, fauchte Malchen verärgert.

Dass Peter traurig wurde, sah sie nicht. Sie hörte nur auf das Hantieren von Edi und Gustav. Als die Brüder dann mit geschulterten Schlittschuhen das Haus verließen, schrie sie zornig: „Mir wird jede Freude verdorben – jawohl – jede Freude wird mir verdorben.“

Das gab Peter einen Stich im Herzen, und er begann laut zu weinen.

Malchen zeigte jedoch keine Rührung. Trotzig, mit zusammengekniffenen Lippen setzte sie sich neben Peter und hatte unendliches Mitleid mit sich selbst.

Als am späten Nachmittag Edi und Gustav vom Schlittschuhlaufen nach Hause kamen und Peter in einem mächtigen Redeschwall von ihren Erlebnissen auf dem Eis berichteten, zog sich Malchen still zurück.

Auf ihrem Zimmer ließ sie das Tagesgeschehen noch einmal an sich vorüberziehen, und plötzlich schämte sie sich. Sie sah jetzt, was sie am Nachmittag nicht hatte sehen wollen. Sie sah den weinenden Bruder, der auf vieles verzichten musste, was für sie eine Selbstverständlichkeit war, was sie als ihr gutes Recht ansah. In diesem Augenblick wandelte sich ihr Selbstmitleid in Mitleid für Peter. Sie hätte sich am liebsten geohrfeigt, dass sie so hässlich zu ihm gewesen war. Sie erschrak darüber, dass sie so böse Gedanken hatte.

Aus diesem Erschrecken heraus faltete Malchen die Hände und betete reumütig: „Lieber Gott, hilf mir doch! Ich bin so schlecht und möchte doch besser werden. Kannst du mir mein Unrecht verzeihen? – Ich will mich selber strafen. Bitte, verachte du mich aber nicht!“

Am nächsten Morgen stand Malchen sehr früh auf und zog ein Paar alte Strümpfe an. Dann schlich sie aus dem Haus in den Garten. Hier suchte sie auf dem Kiesweg kleine Steinchen und legte sie sich in die Schuhe. Das hatte sie sich als Strafe für ihre Gehässigkeit ausgedacht. Obwohl ihr schon nach wenigen Minuten die Füße furchtbar weh taten, leerte Malchen die Schuhe nicht aus. Im Gegensatz zu sonst drückte sie sich heute auch vor keiner Arbeit. Peter las sie jeden Wunsch von den Augen ab, und von Tante Hanna, die bei den Sievekings die Stelle der Hausfrau innehatte, ließ sie sich nicht dreimal um einen Gefallen bitten. Ständig war sie treppauf, treppab unterwegs. Immer hatte sie etwas für andere zu erledigen.

An diesem Tag gab es im Sievekingschen Haus einiges Kopfschütteln. Alle fragten sich, was plötzlich in Malchen gefahren sei. Sie schwieg sich darüber aber beharrlich aus. Das sollte ihr Geheimnis bleiben. Das war eine Sache, die nur sie und ihren Vater im Himmel etwas anging. Ja, nur er allein wusste, was sich wirklich in dem Herzen des Mädchens abspielte. Wie sie darum rang, von ihrer Ichsucht loszukommen und zu lieben, ihre Härte aufzugeben und mitfühlend zu werden …

Obwohl ihre Fußsohlen von blutenden Blasen überzogen waren und furchtbar schmerzten, fühlte sich Malchen am Abend beim Zu-Bett-Gehen glücklich. Sie war der festen Überzeugung, dass sie einen Teil der Schuld, die sie gegenüber Peter auf sich lud, nun abgetragen hatte. Freudig dankte sie dem himmlischen Vater, dass er ihr die Kraft gab, den Tag zu überstehen. Von sich aus, das wusste sie, hätte sie das nicht fertiggebracht, zumindest nicht so freudig.

Trotz dieser Erfahrung war Malchen nicht bereit, ihren Willen aufzugeben und sich vorbehaltlos nach dem zu richten, was der Vater im Himmel wollte. So kam es, dass sie bald wieder im alten Trott steckte und oft recht bissig wurde, was ihr dann wieder Not bereitete.

Ein grundlegender Wandel bahnte sich erst im Frühjahr 1807 an. Den Anstoß dazu gab Peter. Alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass er bald sterben würde. An einem stürmischen Apriltag äußerte er dann seinen letzten Wunsch.

Er lautete: „Malchen und Ursel, singt mir doch bitte ein Lied. Singt bitte: Jerusalem, du hochgebaute Stadt, wollt Gott, ich wär in dir …!“

Ursel, eine Verwandte der Sievekings, setzte sich ans Klavier und griff leise in die Tasten. Als Malchen das gewünschte Lied zu singen begann, fiel Ursel mit der zweiten Stimme ein. Bis zur sechsten Strophe ging es gut. Doch als es hieß: