29,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

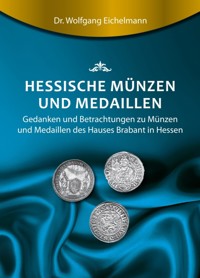

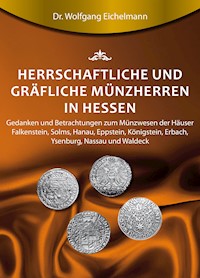

Dieses Buch beschäftigt sich mit der Währungspolitik und dem Münzwesen der hauptsächlich in Süd- und Mittelhessen beheimateten herrschaftlichen und gräflichen Münzherren. Ihre Münzpolitik vollzog sich im Spannungsfeld der hessischen Landgrafschaften und der Stadt Frankfurt. Zugleich erfolgt eine eingehende Beschreibung der Heraldik der betreffenden Fürstenhäuser.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 617

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

WOLFGANG EICHELMANN

HERRSCHAFTLICHE UND GRÄFLICHE

MÜNZHERREN IN HESSEN

Dr. Wolfgang Eichelmann, »Herrschaftliche und gräfliche Münzherren in Hessen – Gedanken und Betrachtungen zum Münzwesen der Häuser Falkenstein, Solms, Hanau, Eppstein, Königstein, Erbach, Ysenburg, Nassau und Waldeck«

Erstauflage 2017

© 2017 Dr. Wolfgang Eichelmann

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: OOOGrafik, Corina Witte-Pflanz, 99423 Weimar

Bildarchiv Fotolia, Datei: 77179920, Urheber esdras 700

Verlag: tredition GmbH, 20144 Hamburg

ISBN 978-3-7479-4243-1 (Paperback)

ISBN 978-3-7479-4244-8 (Hardcover)

ISBN 978-3-7479-4245-5 (e-Book)

WOLFGANG EICHELMANN

HERRSCHAFTLICHE UND GRÄFLICHE MÜNZHERREN IN HESSEN

GEDANKEN UND BETRACHTUNGEN ZUM

MÜNZWESEN DER HÄUSER

FALKENSTEIN, SOLMS, HANAU, EPPSTEIN,

KÖNIGSTEIN, ERBACH, YSENBURG,

NASSAU UND WALDECK

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort

Die Herren und Grafen von Bolanden, Falkenstein und Münzenberg

Die Grafen und Fürsten von Solms

Die Herren und Grafen von Hanau

Die Herren von Eppstein, die Grafen von Eppstein-Königstein und ihre Nachfolger die Grafen von Stolberg

Die Grafen von Erbach und die Herren von Breuberg

Die Herren und Grafen von Büdingen und die Grafen und Fürsten von Ysenburg/Isenburg

Die Nassauer Grafschaften und das Herzogtum Nassau

Die Erzbischöfe von Mainz aus dem Hause Nassau

Die Grafen und Fürsten von Waldeck und Waldeck-Pyrmont

Geld verdirbt nicht den Charakter, sondern bringt ihn zum Vorschein.

Ulrich Zinn, Direktor der Sparkasse Grünberg

VORWORT

Das Münzwesen der Häuser Falkenstein, Solms, Hanau, Eppstein, Königstein, Erbach, Ysenburg, Nassau und Waldeck lag ganz im Schatten der Münz- und Währungspolitik der Landgrafschaften Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt und der Stadt Frankfurt am Main. Es ist diesen hessischen Dynasten, die hauptsächlich im süd- und mittelhessischen Raum beheimatet sind, nie gelungen, eine größere oder länger andauernde währungspolitische Bedautung zu erlangen. Die Ursachen hierfür finden sich in der Geschichte der einzelnen Fürstenhäuser, den ständigen Erbteilungen ihrer Territorien, ihrer politischen Bedeutungslosigkeit – trotz einiger Sternstunden in den Dynastien, und ihrer wirtschaftlichen Schwäche. Ein anderer Grund liegt in den Reichsmünzordnungen, die es jedem Territorialherren erlaubten, eigene Münzen zu prägen, wenn er nur im Besitz von bergmännisch abbaubaren Silbervorkommen war.

Die vorliegenden Betrachtungen zu ihrer Numismatik beruhen auf dem Studium neuerer und älterer Literatur und der Auswertung von Münzmaterial aus verschiedenen Sammlungen und Verkaufs- und Auktionskatalogen.

Einen besonderen Wert habe ich auf die Darstellung, Beschreibung und Erklärung der Heraldik dieser münzberechtigten Dynasten gelegt, wie sie auf ihren Münzen ausgeprägt ist. Sie war ein Mittel zur fürstlichen Selbstdarstellung, aber auch geeignet zur Darstellung von Ansprüchen, möglichen Erbschaften und Erinnerungen an Verlorenes.

Mein besonderer Dank gilt meinem äußerst sachkundigen und kritischen Freund Peter Alexander Fay und einigen privaten Sammlern, die mir mit Rat und Tat zur Seite standen und sich auch bereit erklärten, mir durch die Bereitstellung geeigneten Münzmaterials bei der Gestaltung der Artikel behilflich zu sein.

Dr. Wolfgang Eichelmann

Buseck, im Oktober 2017

DIE HERREN UND GRAFEN VON BOLANDEN, FALKENSTEIN UND MÜNZENBERG

DIE HERREN VON BOLANDEN

Die Stammburg der Herren von Bolanden liegt oberhalb des Ortes Kirchheim-Bolanden nahe dem Donnersberg in der Pfalz. Ihre erste urkundliche Erwähnung findet sich in einer Urkunde Kaiser Lothars von Supplinburg aus dem Jahr 1128, in der ein Werner von Bolanden unter den ministeriales regni aufgeführt wird. Der Reichtum der Herren von Bolanden, der vor allem auf dem Eisenbergbau am Donnersberg beruhte, war so groß, dass sie sich nach 1120/1129 ein eigenes Hauskloster, das Kloster Hane, bei Bolanden erbauten. Werner I. (erwähnt 1120) unterstellte es dem Mainzer Erzbischof und wurde von diesem im Gegenzug als Vogt seines Hausklosters Hane eingesetzzt. Diese Nähe zum Erzbischof von Mainz ließ sie am Mittelrhein Fuß fassen, wo sie sich durch die Erhebung von Rheinzöllen eine einträgliche Einnahmequelle erschlossen. Zwischen 1165 und 1170 traten die Herren von Bolanden in die Reichsministerialität über.

Mit Werner II. von Bolanden (*vor 1134 – † um 1198) lassen sich seit 1165 die Herren von Bolanden als Reichsmisteriale der Staufer nachweisen. Er findet sich auf den Hoftagen in Frankfurt, Gelnhausen, Mainz, Kaiserslautern, Straßburg und Worms nahezu regelmäßig im Gefolge Kaiser Friedrich I. Barbarossas. Werner II. befand sich 1180 unter den Zeugen, die die Gelnhäuser Urkunde unterschrieben haben, in der Kaiser Friedrich I. Barbarossa die eingezogenen Lehen Heinrichs des Löwen, des geächteten Herzogs von Sachsen und Bayern, neu gliederte und vergab. 1182 wurde Werner II. procurator, also königlicher Statthalter zur Verwaltung von Königs- und Reichsgut, und war am Mittelrhein für die Durchsetzung der staufischen Reichspolitik zuständig. Werner nutze diese Situation auch zur Erweiterung seines eigenen Besitzes aus, zumal Christian von Buch, der Reichskanzler und Erzbischof von Mainz, sich nur selten in seinem Bistum aufhielt und regelmäßig Barbarossa auf seinen Italienzügen begleitete. Werner II. zog einige Mainzer Besitzungen an sich, von denen er den Ort Nieder-Olm gegen die Münze in Ingelheim eintauschte. In dem Lehnbuch Werners II., das in den Jahren 1194 – 1198 geschrieben wurde, werden u. a. seine 25 Reichslehen aufgeführt. Dort heißt es: „Advocaciam super utrumque Ingelheim et super Wintherheim, super Bubenheim in superiori platea, super Wakernheim quoque et Wigenheim, super claustrum Husen. Et meum beneficium est neminis inter Appenheim et Ingelheim et villam Dahsvilre et totum, quod adiacet silve, que vocatur Sano, ad illam curiam pertinens. Moneta in Ingelheim.“ – Die Vogtei über beide Ingelheim [Anm.: der Ingelheimer Grund mit den Dörfern Ober- und Nieder-Ingelheim] und über Winternheim, über Bubenheim oberhalb des Platzes, über Wackernheim als auch über Weinheim, über das Kloster Hausen. Und mein Lehen zwischen Appenheim und Ingelheim gehört niemand anderem sowie das Gut Daxweiler und alles, was an Wald dazu gehört, der Soonwald genannt wird und zu jenem Hof gehört. Die Münze in Ingelheim.

Abb. 1. Schloss und Flecken Falkenstein in der Pfalz, aus Matthäus Merian, Topographia Palatinus Rheni et Vicinarum Regionum, Frankfurt am Main, 1645

Ob überhaupt, wann und in welchem Umfang Werner in Ingelheim münzte, ist nicht bekannt.

Unter Kaiser Friedrich II. war Werner II. seit 1212 Reichstruchsess. Sein Enkel und sein Urenkel, Werner III. († um 1221) und Werner IV. († 1258), erbten von ihm das Reichstruchsessenamt. Werner IV. behielt diese Würde bis 1236. Im Jahr 1220 begleitete Werner III. Kaiser Friedrich II. auf seinem Krönungszug nach Italien und unterstützte den Kaiser im Konflikt mit den Welfen. Werner III. war mit Hildegard von Eppstein, einer Schwester des späteren Mainzer Erzbischofs Siegfried II. von Eppstein (1200 – 1230) verheiratet. Wegen dieser familiären Beziehung als auch aus realpolitischen Gründen stellten sich die Bolander auf die Seite des Mainzer Erzbischofs und in der staufisch-welfischen Auseinandersetzung auf die Seite des Welfen Otto, gingen dann jedoch rasch zu Philipp von Schwaben über, um nach dessen Ermordung wieder zu Otto IV. zurückzukehren. Mit dem Erscheinen Kaiser Friedrichs II. in Deutschland schwenkte Werner IV. von Bolanden auf die Seite des Staufers. Werner IV. gehörte zum Umfeld König Heinrichs VII., wurde um 1230 sein Berater und gehörte in Worms im Jahr 1232 zu den Zeugen der Constitutio in favorem principum. In dem Streit zwischen Kaiser Friedrich II. und seinem Sohn König Heinrich VII. stand er auf der Seite Heinrichs. Mit dem Sturz König Heinrichs verlor Werner seine Würde als Reichstruchsess. Diese ging an seinen Bruder Philipp IV. über. Werner IV. findet sich 1249 wieder im Lager des antistaufischen Gegenkönigs Wilhelm von Holland. In dieser Zeit der Bürgerkriege am Ende der Stauferherschaft war Christian von Bolanden in den Jahren 1249 – 1251 Erzbischof von Mainz, der aber auf päpstlichen Druck von seinem Amt zurücktreten musste.

Abb. 2. Stadt und Burg Königstein, aus Matthäus Merian, Topographia Archiepiscopatuum Moguntinensis, 1646

Im Jahr 1241 kam es zur Teilung des Hauses Bolanden in drei Linien – von Bolanden, von Hohenfels und von Falkenstein. Die Hauptlinie der Herren von Bolanden erlosch im Jahr 1386 im Mannesstamm, die Linie Falkenstein mit dem Trierer Erzbischof Werner im Jahr 1418 und die Linie Hohenfels im Jahr 1602. Bereits um 1220 nannte sich Philipp I., ein Sohn Werners III. von Bolanden, nach seiner Burg am Donnersberg „von Falkenstein“.

Während des Interregnums findet sich nach dem Tod des jungen Königs Wilhelm von Holland im Jahr 1258 das Haus Bolanden, also die Mitglieder aller seiner Linien im Gefolge Richards von Cornwall, dem Schwager Kaiser Friedrichs II. und Sohn des englischen Königs Johann Ohneland. Richards Gegenkönig Alfons X., König von Kastilien und León, der Enkel des ermordeten Königs Philipp von Schwaben, der auf Betreiben des Erzbischofs von Trier zum Gegenkönig gewählt wurde, hat deutschen Boden nie betreten.

DAS ERLÖSCHEN DER HERREN VON MÜNZENBERG UND DER ERBFALL VON 1255

Schon vor dem Tod Ulrichs I., des Herrn von Münzenberg, Assenheim, Dreieichenhain und Seeheim und Reichskämmerers, imperii aulae camerarius, am 27. Februar 1240 kam es im Hause Münzenberg zu erheblichen Auseinandersetzungen und Zwistigkeiten über die Verteilung des zukünftigen Erbes, in denen sich Kuno III. († 1244) gegen seinen Vater und seinen Bruder Ulrich II. (1231 – 1255) durchsetzte. 1240, in seinem Todesjahr, wurde Ulrich I. von seinem Sohn Kuno III. von der Burg Münzenberg verjagt.

Nach Kunos III. Tod folgte 1244 sein Bruder Ulrich II. als Burgherr, unterstellte im Jahr 1252 das verfallene Benediktinerkloster Patershausen/Patenshusen in der Gemarkung Heusenstamm den Zisterziensern, machte es zum Münzenberger Eigenkloster und seine Schwester Lucardis zu dessen Äbtissin. Am 11. August 1255 wurde Ulrich II., dessen Ehe kinderlos blieb, im Kampf mit Graf Diether von Katzenelnbogen, mit dem der Münzenberger in Fehde lag, tödlich verwundet und somit erlosch das Haus der Münzenberger im Mannesstamm.

Die Münzenberger Erbschaft teilten sich zu je einem Sechstel die sechs Schwestern Ulrichs II.:

1. Adelheid ~ Reinhard I. von Hanau, 1458 erfolgte die Teilung der Grafschaft Hanau, deren nördlicher Teil seit 1496 Hanau-Münzenberg genannt wird.

2. Isengard ~ Graf Philipp IV. (I.) von Falkenstein-Bolanden. Philipp war von 1246 – 1253 Reichstruchsess und erbte von den Münzenbergern auch das Amt des Reichkämmerers, das er von 1257 – 1266 inne hatte. Nach und nach brachten die Falkensteiner durch Kauf und Tausch die Erbteile Weinsberg, Schöneberg und Pappenheim an sich, nicht aber den Hanauer Teil, so dass sie letztlich 1286 fünf Sechstel der Münzenberger Erbschaft besaßen. Das erfolgreiche Agieren der Falkensteiner wurde dadurch begünstigt, dass drei der anderen Familien ihren Interessensschwerpunkt in Schwaben, Franken und Nordhessen hatten.

Abb. 3. Nordwestliche Ansicht der Stadt und des Schlosses Münzenberg, 1851, Radierung von Ernst Gladbach

3. Mechthild ~ Engelhard IV. von Weinsberg

4. Irmengard ~ Konrad II. von Weinsberg

5. Hedwig ~ Heinrich von Pappenheim

6. Agnes ~ Konrad II. von Schöneberg.

Die siebte Schwester, Lucardis, war seit 1252 Nonne und seit 1267 Äbtissin des Münzenberger Eigenklosters Patershausen. Lucardis erhielt keinen Erbanteil.

Im Jahr 1256 bestätigten die sechs Münzenberger Erbinnen der Stadt Münzenberg ihre Freiheiten, Rechte und Privilegien und verpflichteten sich Burg, Stadt und Bürger niemals zu teilen, sondern sie als Gemeinschaftsbesitz zu bewahren – so heißt es in der Urkunde vom 12. April 1256: Item prolitemur, quod castrum, civitatem et cives numquam proportionaliter dividemus, sed cum integritate debemus pariter possidere.

Die Burg Münzenberg wurde als falkenstein-hanauischer Gemeinschaftsbesitz zu einer Ganerbenburg, nachdem die Falkensteiner den größten Teil der Erbschaft im Laufe des 2. Hälfe des 13. Jahrhunderts hatten an sich bringen können. In den Besitz der Stadt Münzenberg teilten sich am Ende des Heiligen Römischen Reiches im Jahr 1806 als Erbengemeinschaft mit folgenden Anteilen: Hanau/Hessen-Kassel 3/8, Stolberg-Stolberg 5/48, Stolberg-Rosla 5/48, Solms-Braunfels 5/32, Solms-Hohensolms 5/32 und Solms-Laubach 5/48.

Von den Herren von Münzenberg ist kein Wappen bekannt. Auf ihren Münzen und Siegeln benutzten sie als ihr redendes Namenszeichen immer nur den Minzenstängel, der aus einem Dreiberg entspringt.

Das Wappen, welches die Münzenberger Erben für ihren Münzenberger Besitz führten war zunächst ein goldener Schild mit einem roten Schildhaupt. Daraus entwickelte sich im Laufe der Zeit ein rot-golden quergeteilter Schild. Dieses gemeinsame Wappen war ein Audruck dafür, dass die Burg und die Stadt Münzenberg gemeinsamer Besitz waren und sie die Burg und die Stadt Münzenberg als gemeinsamen Rest der Herrschaft Münzenberg gemeinsam verwalteten.

DIE HERREN VON FALKENSTEIN

Für die Geschichte der Wetterau gewann Philipp IV. von Falkenstein-Bolanden an Bedeutung. Philipp IV. von Bolanden führte seit um 1220 nach seiner Burg Falkenstein am Donnersberg den Namen Philipp I. von Falkenstein. Im Jahr 1236 heiratete er Isengard von Münzenberg (1216 – 1240), die Schwester Ulrichs II., des letzten Herrn von Münzenberg. Sie hatten zwei Söhne, Philipp II. († 1295) und Werner I. († 1300).

Im Jahr 1246 ging das Amt des Reichstruchsesses von Werner IV., der im welfisch-staufischen Konflikt auf der falschen Seite gestanden hatte, auf seinen Bruder Philipp IV. über, der diesen Titel bis 1253 trug. 1246 wurde Philipp auch Burgvogt der Reichsburg Trifels und somit der Hüter der Reichskleinodien. Dieses Amt hatte er mit einigen Unterbrechungen bis 1259 inne.

Nach dem Münzenberger Erbfall nannte sich Philipp IV. Philipp I. von Falkenstein-Münzenberg. Im Jahr 1256 wurde er mit der Grafschaft Wetterau belehnt. 1257 übergab er als der Burgvogt von Trifels anlässlich der Königskrönung in Aachen die Reichskleinodien an Richard von Cornwall, der von den Erzbischöfen von Mainz und Köln, dem Pfalzgraf bei Rhein und dem König von Böhmen zum römischdeutschen König gewählt worden war. Im Gegenzug belehnte Richard Philipp von Falkenstein mit dem Amt des Reichskämmerers und zudem erhielt er die procuratio, die königliche Finanzverwaltung, der Wetterau. Außerdem erfolgte im Jahr 1258 noch seine Belehnung mit der Reichslandvogtei über die Wetterau mit den Reichsstädten Frankfurt, Friedberg, Gelnhausen und Wetzlar. Dieses Amt hatte er bis 1266 inne.

Mit der Münzenberger Erbschaft fiel ein Sechstel des Münzenberger Besitzes an Isengard von Falkenstein-Münzenberg, darunter die Herrschaften Königstein und Assenheim und die Reichsvogtei im Forst Dreieich. Bei der Stadt Königstein erbauten die Falkensteiner die Burg Neufalkenstein. Bereits im Laufe des Jahres 1256 konnte Philipp I. die beiden Weinsberger Erbteile an sich bringen und damit wesentliche Teile des früheren Besitzes der ausgestorbenen Grafen von Nürings.

Philipp I. setzte sich auch in Kaub am Rhein fest. Dort war er seit dem Jahr 1257 im Bersitz des Rheinzolls, was aus einer Urkunde vom 13. Mai 1257 hervorgeht, in der er den Burgmännern und dem Schultheiß von Kaub verbietet, vom Kloster Eberbach Zoll zu erheben. 1261 verlieh er zu seinem und seiner beiden Söhne Philipp II. und Werners I. Seelenheil dem Kloster Eberbach die Zollfreiheit bei seiner Burg Kaub. Philipp I. beteiligte 1266 seine Söhne an den Einnahmen aus den Rheizöllen und legte deren Anteile und Ansprüche fest. Im Jahr 1275 kam es aber zum Streit zwischen den Brüdern, der durch einen Schiedsspruch zugunsten Philipps II. entschieden wurde. Zwei Jahre später verkaufte jedoch Philipp die Burg und die Stadt Kaub für 2100 Aachener Pfennige an Pfalzgraf Ludwig II. von Wittelsbach und wurde dessen erblicher Burgmann mit der Auflage, in Notzeiten persönlich auf der Burg Kaub anwesend zu sein oder einen geeigneten Ritter zu stellen. Offensichtlich blieb Philipp im Besitz des Rheinzolls, denn im Jahr 1285 stifteten der Reichskämmerer Philipp II. und seine Gemahlin Gisela dem Domkapitel zu Mainz einen Zehnten der in Kaub erhobenen Rheinzölle, um, wie es heißt, ihr Gewissen zu beruhigen.

In den Jahren 1271/1272 teilten sich nach dem Tod Philipps I. die Brüder Philipp II. und Werner I. das Münzenberger Erbe. Philipp II. erhielt eine Hälfte des Falkensteiner Anteils an der Burg Münzenberg, den Besitz um und mit Butzbach und die Burg Neufalkenstein im Taunus. Er war der Begründer der Butzbacher Linie, die im Jahr 1410 erlosch. Aus dieser Linie gingen Kuno II. und Werner, die beiden Falkensteiner Erzbischöfe hervor.

Werner I. erhielt die andere Hälfte des Falkensteiner Anteils an der Burg Münzenberg, die Burg Königstein und die Gerichte Lich und Hungen. Werner war der Begründer der Licher Linie. Er baute das Dorf Lich zur Stadt aus und verlagerte somit den Schwerpunkt seiner Linie nach Lich. 1283 nannte er sich iudex universalis et dominus ipsius ville [Lychen], allgemeiner Richter und Herr dieses Ortes. Im Jahr 1295 konnte er von den Herren von Bellersheim die Vogtei über die Licher Güter des Klosters Wetter erwerben, wo seinerzeit Werners I. Schwester Lukardis Äbtissin war.

Werner I. starb kurz vor der Verleihung der Stadtrechte an Lich durch König Albrecht im Jahr 1300.

HERALDIK

Im Jahr 1241 teilte sich das Haus Bolanden in die Linie Bolanden, die 1386 ausstarb, und die Linie Falkenstein. Die Linie der Herren von Bolanden führte das alte Bolander Wappen ein rotes Rad auf einem goldenen Schild weiter.

Abb. 4. Siegel Werners I. von Falkenstein-Münzenberg aus dem Jahr 1261

Abb. 5. Siegel Philipps II. von Falkenstein-Münzenberg aus dem Jahr 1261

Abb. 6. Wappen der Herren von Falkenstein-Münzenberg

Abb. 7. Wappen der Herren von Falkenstein

Die Linie der Herren von Falkenstein führte zwar das Rad als Wappenbild ebenso wie die Stammlinie, aber es erfolgte eine Umtinkturierung der Wappenfarben in ein sechsspeichiges, silbernes Rad auf einem blauen Schild.

Beim Antritt der Münzenberger Erbschaft übernahm Philipp I. von Falkenstein nicht die Heraldik der ausgestorbenen Herren von Münzenberg. Dies mag seinen Grund darin haben, dass er nicht der alleinige Erbe der Burg Münzenberg war. Zu seinem Erbteil gehörte aber die alte Grafschaft der Nürings. Offensichtlich machte er ihr altes Wappen, einen Schwarz auf Gold quergeteilten Schild, zu dem seinen, wobei er eine Veränderung der Farben vornahm, ein goldener Schild mit einem roten Schildhaupt. Die Helmzier war ein Fürstenhut mit einer goldenen Kugel, die seit 1302 einen Stoß natürlicher Pfauenfedern trägt. Die Helmdecken sind rot und golden.

Philipp I. von Falkenstein soll auch ein geviertes Wappen geführt haben mit dem Falkensteiner Rad im 1. und 4. Feld und dem Münzenberger Schild im 2. und 3. Die Helmzier dieses Wappens ist meist ein auf einem Hut sitzender silberner Hund zwischen vier rot-goldenen Münzenberger Fähnchen, mit unter auch mit einem Falkensteiner Fähnchen rechts und einem Münzenberger links. Zu diesem Wappen Philipps I. schreibt der Heraldiker Dr. Bernhard Peter: „Nach der Münzenberger Erbschaft kommt dieses Wappen [Anm.: Der Falkensteiner Radschild] geviert mit Münzenberg vor, doch geriet das Rad schnell in Vergessenheit.“ Auf Münzen kommt dieses Wappen nicht vor.

Das Verschwinden dieses Wappens beruht vermutlich auf folgendem Sachverhalt. Die Quadrierung der Wappen nahm Mitte des 13. Jahrhunderts in Spanien ihren Anfang. Alfons X., König von Kastilien und León, der Gegenkönig von Richard von Cornwall, führte sls Erster ein geviertes Wappen mit der dreitürmigen kastilischen Burg im 1. und 4. Feld und dem Löwen von León im 2. und 3. In England taucht die Quadrierung des Wappens erstmals bei König Eduard III. im Jahr 1340 auf. So war es für Philipp I., einem Anhänger und Gefolgsmann König Richards nicht gerade klug und zweckmäßig, der neuen heraldischen Gepflogenheit des Gegenkönigs Alfons von Kastilien zu folgen.

Nach dem Tod Philipps I. von Falkenstein im Jahr 1271 teilten seine beiden Söhne das Erbe. Das von den Grafen Nürings übernommene Wappen wurde zum Familienwappen der Falkensteiner Linie, der Bolander Radschild zu dem der Licher Linie.

Auf Philipps II. Siegel aus dem Jahr 1261 führt der Reiter einen im Schildhaupt geteilten Wappenschild, den Münzenberger Wappenschild. Unter dem Reiter sieht man auf einem kleinen Dreiberg einen blütenlosen Minzenstängel. Die Umschrift lautet SIGILLVM PHILPPI DE MINCINBERC – Siegel Philipps von Münzenberg.

Das Siegel seines Bruders Werner I. aus dem Jahr 1261 zeigt einen Reiter mit dem Falkensteiner Radschild. Unter dem Reiter sieht man einen blütenlosen Minzenstängel. Die Umschrift lautet SIGILLVM WERNERI DE VALKENSTEIN – Siegel Werners von Falkenstein. Dieses Falkensteiner Wappen wurde jedoch zugunsten des Münzenberger Wappenschildes aufgegeben, so dass beide Linien ein einheitliches Wappen führten.

Philipp VII. von Falkenstein-Münzenberg erreichte im Jahr 1397 die Erhebung in den Grafenstand. Die Herren von Falkenstein-Münzenberg wurden bereits nach dem Anfall der Grafschaft Nürings aus dem Münzenberger Erbe als Grafen bezeichnet und übten gräfliche Funktionen aus, so dass die Erhebung in den Grafenstand eigentlich nur die Bestätigung eines Gewohnheitsrechtes war.

MÜNZPRÄGUNGEN DER HERREN VON FALKENSTEIN-MÜNZENBERG

Abb. 8. Erben der Herren von Münzenberg, vermutlich Philipp I. von Falkenstein-Münzenberg,

Brakteat um 1260/1270, 0,51 g, unbekannte Münzstätte, Fund Schloßborn, Hävernick 233

In einem Wulstreif ein thronender Weltlicher mit Schapel, Szepter und Reichsapfel

Für die Brakteatenprägungen der Herren von Falkenstein-Münzenberg fehlt ein urkundlich abgesichertes Münzrecht. Man kann davon ausgehen, dass Philipp I. von Falkenstein-Münzenberg als Reichkämmerer König Richards von Cornwall mit dessen Duldung Wetterauer Brakteaten schlug, ähnlich wie dies Philipps Münzenberger Vorgänger mit Duldung der Staufer taten.

Offensichtlich endeten die Brakteatenprägungen der Falkensteiner mit dem Tod Philipps I. von Falkenstein-Münzenberg 1270/1271 bzw. mit dem Tod König Richards von Cornwall 1272.

KUNO II. VON FALKENSTEIN, ERZBISCHOF VON TRIER

Wegen seiner eminenten Bedeutung für das Wirtschafts- und Münzwesen im späten Mittelalter und der seiner Zeit vorauseilenden währungspolitischen Maßnahmen soll hier noch Kuno II. von Falkenstein, Erzbischof von Trier, der vorletzte aus dem Hause Falkenstein gewürdigt werden.

Kuno/Konrad von Falkenstein wurde um 1320 auf der Burg Falkenstein am Donnersberg als Sohn des Grafen Kuno I. von Falkenstein und Münzenberg und der Gräfin Johanna von Saarwerden geboren. Er wurde für die geistliche Laufbahn bestimmt. 1325 kam er als Domherr nach Mainz, wurde 1345 Scholaster und 1348 Propst des Mainzer Domkapitels. 1346 enthob Papst Klemens VI. den Mainzer Erzbischof Graf Heinrich III. von Virneburg, einen Parteigänger Kaiser Ludwigs des Bayern, seines Amtes und setzte Graf Gerlach von Nassau, den Mainzer Domdekan, als neuen Erzbischof von Mainz ein. Kuno II. von Falkenstein war einer der streitbarsten Anführer der Anhänger des abgesetzten Bischofs und wurde einer der Stiftsverweser des Mainzer Erzstifts. Diesen Posten gab er erst 1353 nach dem Tod Erzbischof Heinrichs III. von Virneburg gegen eine hohe Abfindung auf.

Wegen seiner politischen und organisatorischen Fähigkeiten zog Kuno II. die Aufmerksamkeit des alternden Trierer Erzbischofs Bohemund auf sich, der ihn 1360 als Domherrn nach Trier berief und ihn noch im selben Jahr zu seinem Koadjutor machte. Im Jahr 1362 verzichtete Erzbischof Bohemund mit Genehmigung von Papst Innozenz VI. auf sein Amt als Erzbischof zugunsten von Kuno II., der am 27. Mai 1362 zum Erzbischof von Trier ernannt wurde. Seit 1363 war er auch Koadjutor des Kölner Erzbischofs Engelbert III., der ihn auch um militärischen Beistand gegen die aufständischen Städte Linz und Andernach gebeten hatte. Schon zwei Tage nach dem Tod des Kölner Erzbischofs Engelbert Graf von der Mark am 26. August 1368 wählte ihn das Kölner Domkapitel zum Prokurator und Generaladministrator in spiritualibus et temporalibus des Erzstiftes. 1369 ernannte ihn der Papst zum zum Generalvikar des Apostolischen Stuhls. Damit fielen Kuno die gesamten Einkünfte des Erzstiftes zur eigenen Verfügung zu. Aber bereits ein Jahr später stufte ihn Papst Urban V. wieder auf das alleinige Amt des Administrators zurück. Er blieb noch bis zum Amtsantritt des neuen Kölner Erzbischofs Friedrich von Saarwerden im Jahr 1371 Verweser des Kölner Erzstifts. Die Wahl zum Erzbischof von Köln schlug er 1368 aus, um eben diesen Stuhl für seinen Neffen Friedrich von Saarwerden freizuhalten. Auch die Wahl zum Mainzer Erzbischof im Jahr 1371 nach dem Tod von Erzbischof Gerlach von Nassau lehnte er ab, weil er dann die höherrangige Würde des Trierer Erzbischofs hätte aufgeben müssen. Damit handelte er aber gegen die Interessen Kaiser Karls IV., der Kuno zum Erzbischof von Köln und seinen Verwandten Johann von Luxemburg-Ligny zum Erzbischof von Trier machen wollte. Als Papst Urban VI. ihm 1384 ein Kardinalat anbot, lehnte dies Erzbischof Kuno II. ab. Offensichtlich bedeutete ihm seine mächtige und einflussreiche Stellung im Reich, wo er Erzkanzler für die gallischen Reichsteile war, mehr als das Amt eines Kardinals in Rom.

Kuno II. von Falkenstein erwies sich als ein geschickter, erfolgreicher und vorausschauender Finanzpolitiker. Er hatte schon früh, wie aus seinem Handeln hervorgeht, die Zusammenhänge von Geld- und Realwirtschaft und die Notwendigkeit größere Wirtschafts- und Währungsräume zu schaffen, erkannt. Um aber eine gedeihliche Entwicklung zu gewährleisten, waren zwei Voraussetzungen nötig. Zum einen mussten diese Räume geschütz werden, wozu vor allem das Instrument des Landfriedens diente. So waren Münzbestimmungen oft Bestandteil von Landfriedensverträgen oder Münzverträge enthielten oft Bestimmungen zum Landfrieden. Zum anderen war für derartige Räume eine Vereinheitlichung des Münzwesens nötig. 1376 gehörte Erzbischof Kuno II. auch zu dem Kollegium der Kurfürsten, die Wenzel von Böhmen zum römisch-deutschen König wählten. Kuno II. ließ sich seine Stimme für Wenzel mit sehr viel Geld bezahlen. Am 12. Juni 1376 teilte er Papst Gregor XI. in einem Brief das Ergebnis der Königswahl mit.

Konsequent führte Erzbischof Kuno II. die Münzpolitik seines Vorgängers Erzbischof Balduin fort. Er tat dies zunächst in Form bilateraler Verträge und Absprachen mit seinen Nachbarn. Als sehr nützlich erwiesen sich die Verbindungen von Köln und Trier durch seine Funktion als Koadjutor und später als Administrator in Köln und seine Verwandtschaft mit dem Haus Saarwerden, seine genauen Kenntnisse über das Mainzer Erzstift und die alten freundschaftlichen Verbindungen zum Herzogtum Luxemburg. Bereits 1354 hatten sich die drei rheinischen Erzbischöfe auf gleiche Werte ihrer Gold- und Silbermünzen geeinigt. Obwohl der Kölner Erzbischof Engelbert noch bis 1367 eigene Münzen in Bonn prägen ließ, begann sein Koadjutor Kuno schon im Jahr 1366 mit der Prägung eigener Münzen in Deutz und schloss das Kölner und Trierer Münzwesen enger zusammen.

Erzbischof Kuno münzte in den rheinischen Münzstätten Koblenz und Oberwesel und vielleicht auch in Rhens, in Trier, das vornehmlich das Trierer Oberstift versorgte, und in Deutz, der kurkölnischen Münzstätte, wo er als Koadjutor (Dezember 1366 – August 1368), als Administrator (weiter bis Juli 1369), als Vikar (weiter bis März 1370) und wieder als Administrator (weiter bis Juli 1371) für das Erzstift Köln prägte. Unter Kuno verschwand das typische Münzbild der Florene von den Gulden. Er prägte unter einem eigenen Münzbild, das seine Gulden als eine eigene, neue Münzsorte kenntlich machte.

Weiterhin schuf er 1368 eine neue Münze, den Weißpfennig, denarius albus, dessen Vorderseite den heiligen Petrus unter einem Baldachin zeigte. Der Weißpfennig war zwar etwas leichter als der Doppelschilling, aber er war von besserem Feingehalt. Diese Münze eroberte schnell die anderen rheinischen Kurfürstentümer und galt über einhundert Jahre am Rhein als eine gute Münze.

Als Kuno von Falkenstein 1366 – 1371 Erzbischof von Trier und Administrator von Köln war, fand der Kölner Gulden eine weite Verbreitung und er stellte ihn als Währung im Rheinland dem ungarischen Dukaten entgegen. Dadurch wurde der Kölner Gulden zum Vorläufer des rheinischen Guldens des späteren kurrheinischen Münzvereins. Mit seinen monetären Maßnahmen erreichte Kuno sein währungspolitisches Ziel, nämlich die Turnosen und vor allem deren minderwertige Nachprägungen aus dem Erzstift zu verdrängen und den Rückfluss hochwertiger Silbermünzen von den Wechselstuben und den Zollstellen an die Kölner Münze zu erreichen. Letzteres erfolgte dadurch, dass die Turnosen durch den Wechselzwang entwertet und der Münzstätte zum Einschmelzen und Umprägen zuzgeführt wurden und dass für das neue Geld ein Annahmezwang bestand.

Abb. 9. Kuno II. von Falkenstein, erwählter Erzbischof vom Trier, Doppelschilling, 1362, Münzstätte Koblenz.

Vs.: Sitzender Erzbischof , die Armlehnen des Stuhles enden mit Tierköpfen.

In seiner rechten Hand hält er einen Kreuzstab, in seiner linken ein Buch, seine Mitra durchbricht den Innenkreis und reicht oben in die Umschrift.

Zu seinen Füßen, die Umschrift durchbrechend, der Trierer Stiftsschild mit aufgelegtem Münzenberger Wappen,

Umschrift: (Mitra) CVNO: ELTS: AR. (Wappen). EPVS: TREVEN

Rs.: In einem doppelten Schriftkreis ein befußtes Kreuz, Umschrift außen +XPC : VINCIT : XPC : REGNAT : XPC : IMPERA

Abb. 10. Kuno II. von Falkenstein, Erzbischof von Trier,

Gulden, 1362 – 1364, Münzstätte Koblenz

Vs.: Heraldische Lilie mit drei Punkten auf den Staubfäden, unten beidseits der Lilie ein dreiblättriges Kleeblatt, Umschrift CONO A –– REPS:T‘

Rs.: Stehender, nimbierter Johannes der Täufer mit mähnenartigem Haupthaar und Schnurrbart, der Mantel mit Fransen wird von einer runden Brustschnalle zusammengehalten. Rechts neben seinem Kopf ein Adler mit dem Trierer Stiftsschild, in seiner Linken ein Kreuzstab.

Umschrift S.IOHA –– HHES. B

Abb. 11. Kuno II. von Falkenstein, Erzbischof von Trier,

Gulden, 1366 – 1368, Münzstätte Koblenz,

Vs.: In einem gemischten Sechspass (Bögen und Spitzen) in einem gespaltenen Wappen der Trierer Stiftsschild und der Münzenberger Schild.

Umschrift CONO : ARCHIEPS : TREVEREN, oben in der Umschrift zwei gekreuzte Schlüssel

Rs.: Stehender, nimbierter Johannes der Täufer mit einem Kreuzstab in seiner linken Hand, Umschrift S.IOHA –– NNES. B.

Abb. 12. Kuno II. von Falkenstein, Erzbischof von Trier,

Doppelschilling 1366 – 1368, Münzstätte Koblenz,

Vs.: Stehender, mitrierter Erzbischof im Ornat und mit Umhang, der von einer Rundfibel mit dem Trierer Stiftsschild geschlossen wird, in seiner rechten Hand ein Buch und in seiner linken ein Krummstab.

Umschrift CONO : AREPS TREVERESIS

Rs.: rechtsgewandter Adler mit dem Münzenberger Schild auf der Brust.

Umschrift + MONETA: IN: CONFLVENCIA

Abb.13. Kuno II. von Falkenstein, Erzbischof von Trier, Koadjutor des Kölner Erzbischofs Engelbert,

Gulden, 1366 – 1368, Münzstätte Deutz,

Vs.: In einem Sechspass das gespaltene Wappen mit dem Kölner und Trierer Stiftsschild, Umschrift +CONO:AREPVS:TREVERENSIS

Rs.:Ein gotischer Thron mit dem Hüftbild des nimbierten Petrus mit einem Kreuzstab in seiner rechten Hand, darunter das Münzenberger Wappen.

Umschrift COADIVT (Wappen) DNI: COLON

Abb. 14. Kuno II. von Falkenstein, Erzbischof von Trier und Administrator von Köln (1. Amtszeit),

Weißpfennig/Albus, 1368/1369, Münzstätte Koblenz,

Vs.: Auf einem gotischen Thron sitzender, nimbierter Petrus mit einem Kreuzstab in seiner rechten Hand und einem Schlüssel in seiner linken, oben neben der Spitze des schreinartigen Throndachs der Trierer und der Münzenberger Schild Umschrift CONO :AREPVS:TREVEREN

Rs.: In einem gemischten Achtpass ein gespaltener Schild mit dem Trierer und dem Kölner Stiftsschild. Umschrift +AMINIST: ECCE: COL‘:MONETA:COF

Abb. 15. Kuno von Falkenstein, Erzbischof von Trier und Administrator von Köln (1. Amtszeit),

Gulden, 1368 – 1369, Münzstätte Deutz,

Vs.: In einem Sechspass der gespaltene Schild mit den Stiftswappen von Trier und Köln, Umschrift +CONO. AREPVS: TREVERENSIS

Rs.: Hüftbild des nimbierten Petrus mit einem Kreuzstab in seiner rechten Hand vor einem gotischen Thron, daneben rechts und links drei Fialen, Umschrift AMIST‘. ECCE: COLO

Abb. 16. Kuno II. von Falkenstein, Erzbischof von Trier, Vikar von Köln, Gulden, 1369 – 1370, Münzstätte Deutz,

Vs.: Zwischen zwei Fialen stehender nimbierter Petrus mit einem Kreuzstab in seiner rechten und einem Schlüssel in seiner linken Hand, zu seinen Füßen in der Umschrift der Münzenberger Schild.

Umschrift CVNO: ARERVS: TREVERE

Rs.: In einem Sechspass ein gespaltener Schild mit den Stiftswappen von Trier und Köln, Umschrift +VICARII:ECCLESIE:COLONIEN‘

Abb. 17. Kuno II. von Falkenstein, Erzbischof von Trier, Erzkanzler für den galliischen Reichsteil,

Gulden, 1371 – 1372, ohne Münzstätte (Koblenz),

Vs.: Thronender nimbierter Petrus, in seiner rechten Hand ein Kreuzstab, über seiner linken ein Schlüssel, Umschrift CONO: AREPVS: TREVEN

Rs.: In einem gemischten Dreipass ein gespaltener Schild mit dem Trierer Stiftsschild und dem Münzenberger Schild.

Umschrift (gekreuzte Schlüssel) SACRI: IIIPERII: PER: GALL‘:ARCA

Abb. 18. Kuno II. von Falkenstein, Erzbischof von Trier und Administrator von Köln (2. Amtszeit),

Gulden 1370 – 1371, ohne Münzstätte (Koblenz)

Vs.: Thronender nimbierter Petrus, in seiner rechten Hand ein Kreuzstab, über seiner linken ein Schlüssel (zeitgenössische Beschreibung im Stadtarchiv Köln: „den slussel up deme vynger“), Umschrift CONO: AREPVS: TREVEN

Rs.: In einem Achtpass ein gespaltener Schild mit dem Kölner Stiftsschild und dem Münzenberger Schild.

Umschrift (gekreuzte Schlüssel) ADMINISTRATOR: ECCE: COLO‘

Abb. 19. Kuno II. von Falkenstein, Erzbischof von Trier und Administrator von Köln,

Weißpfennig/Albus, 1370 – 1371, Münzstätte Oberwesel,

Vs.: Zwischen zwei Fialen thronender, nimbierter Petrus mit einem Kreuzstab in seiner rechten und einem Schlüssel in seiner linken Hand, neben dem Giebel des Throns der Trierer und der Münzenberger Schild,

Umschrift CVNO:AREPVS:TREVEREN

Rs.: In einem gemischte Zwölfpass in einem gespaltenen Schild die Schilde von Trier und Köln, Umschrift +ADMIST:ECCE:COL‘:MONETA:WESAL‘

Abb. 20. Kuno II. von Falkenstein, Erzbischof von Trier,

Turnose (Groschen), 1371 – 1372, Münzstätte Koblenz,

Vs.: in einem Sechspass das gevierte Wappen Trier/Münzenberg, Umschrift (gekreuzte Schlüssel) CONO: ARCHICPISCOPVS: TRCVCRN

Rs.: in ienem Doppelkreis ein befußtes Kreuz, Umschrift außen +SACRI: IIIPERII: PER: GALL‘: ARCANC‘ innen (gekreuzte Schlüssel) MONETA: CONFLV

Abb. 21. Kuno von Falkenstein, Erzbischof von Trier,

Gulden, Gemeinschaftsprägung Trier/Köln, 1372 – 1374, ohne Münzstätte (Koblenz),

Vs.: Zwischen jeweils zwei Fialen thronender, nimbierter Petrus mit einem Kreuzstab in seiner rechten und einem Schlüssel in seiner linken Hand. Zu seinen Füßen die Wappen von Münzenberg und Saarwerden Umschrift CONO AREPS TREV

Rs.: In einem Sechspass des gespaltene Wappenschild Trier/Köln,

Umschrift +SACRI IMPERII: PER GALL ARC

Abb. 22. Kuno von Falkenstein, Erzbischof von Trier,

Gulden, 1377 – 1385, Münzstätte Trier, geprägt nach der Einigung mit der Stadt Trier,

Vs.: Zwischen jeweils zwei Fialen thronender, nimbierter Petrus mit einem Kreuzstab in seiner rechten und einem Schlüssel in seiner linken Hand. Zu seinen Füßen zwei gekreuzte Schlüssel. Umschrift CVNO AREPS TRE‘

Rs.: In einem Sechspass das gespaltene Wappen Trier/Münzenberg,

Umschrift (gekreuzte Schlüssel) MONETA:TREVERINSEIS

Abb. 23. Kuno II. von Falkenstein, Erzbischof von Trier,

Gulden, 1382 – 1385, ohne Münzstätte (Koblenz),

Vs.: Zwischen jeweils zwei Fialen thronender, nimbierter Petrus mit einem Kreuzstab in seiner rechten und einem Schlüssel überseiner linken Hand. Zu seinen Füßen das Münzenberger Wappenl. Umschrift CVNO AREPS TRE‘

Rs.: In einem Sechspass neben einander gestellt die Wappen von Trier und Münzenberg

Abb. 24. Kuno II. von Falkenstein, Erzbischof von Trier,

Gulden, 1385, Münzstätte Trier, Münzvereinsprägung

Vs,: Stehender, nimbierter Johannes der Täufer, die recte Hand segnend erhoben, in der linken ein geschulterter Kreuzstab, Nimbus und Füße durchbrechen die Umschrift. Umschrift CVNO AREPS TREIN,

Rs.: Spitzer Dreipass mit Winkeln verziert, in den Spitzen des Dreipass die Wappen von KölnISaarwerden, Mainz (Rad), Pfalz/Bayern, in der Mitte das gespaltene Wappen Trier/Münzenberg, Umschrift MONETA TREVER

Abb. 25. Kuno II. von Falkenstein, Erzbischof von Trier, Gulden 1386 – 1388, Münzstätte Koblenz, Münzvereinsprägung

Vs.: Stehender, nimbierter Johannes der Täufer, die rechte Hand segnend erhoben, in der linken ein geschulterter Kreuzstab, Nimbus und Füße durchbrechen die Umschrift. Umschrift CVNO AREPS TREN,

Rs.: Spitzer Dreipass mit Winkeln verziert, in den Spitzen des Dreipass die Wappen von KölnISaarwerden, Mainz (Rad), Pfalz/Bayern, in der Mitte das gespaltene Wappen Trier/Münzenberg, Umschrift MONETA COVELNIS

Abb. 26. Kuno II. von Falkenstein, Erzbischof von Trier,

Weißpfennig/Albus, 1386 – 1388, Münzstätte Koblenz, Münzvereinsprägung Vs.: Petrus auf einem gotischen Thron sitzend mit einem geschulterten Kreuzstab rechts und einem Schlüssel in der linken Hand, neben dem Giebel des Throns die Wappen von Trier und Köln, Umschrift CVNO ARCHIEPVS TREN Rs.: Spitzer Dreipass mit Winkeln verziert, in den Spitzen des Dreipass die Wappen von KölnISaarwerden, Mainz (Rad), Pfalz/Bayern, in der Mitte das gespaltene Wappen Trier/Münzenberg, Umschrift MONETA COVELNLES

Abb. 27. Werner von Falkenstein, Erzbischof von Trier,

Gulden, o. J. (1410-1414), Münzstätte Koblenz,

Vs.: Stehender Johannes der Täufer,

Umschrift:WERNER AR(chi)EP(iscopus) TRE(verensis),

Rs.: Im Spitzdreipass oben zwei kleine Wappen (Trier, Mainz), unten Verzierungen, in der Mitte im gespaltenen Schild Trier/ Münzenberg,

Umschrift: MONETA NOVA COVEL(ensis)

Abb. 28. Werner von Falkenstein, Erzbischof von Trier, Gulden, o.J. (1399), Münzstätte Koblenz,

Vs.: Stehender, nimbierter Johannes der Täufer, zu seinen Füßen ein Kreuz, Umschrift WERNER AREPS TREV

Rs.: In einem romanischen Vierpass mittig das Wappen Trier/Münzenberg, in den Bögen die Wappen Trier, Köln, der Pfalz und Mainz,

Umschrift MONETA NOVA COVELENSIS

Abb.29. Werner von Falkenstein, Erzbischof von Trier,

Albus, o. J. (1417 – 1418), Münzstätte Oberwesel,

Vs.: Hüftbild des hl. Petrus mit Kreuzstab und Schlüssel in einem gotischen Gehäuse, Umschrift WERNER AREP TRE

Rs.: In einem Dreipass das gespaltene Wappen Trier/Münzenberg, in den Winkeln das Mainzer Rad, der bayerische Weckenschild und der Jülicher Löwe,

Umschrift MONETA VOVA WESAL

Von zukunftsweisender Bedeutung waren die Münzverträge zwischen Kurtrier und dem Herzogtum Luxemburg, 1371, und zwischen Kurtrier und Kurköln, 1372. Am 10. August 1371 schlossen Herzog Wenzel I. von Luxemburg und Erzbischof Kuno II. von Falkenstein auf die Dauer von vier Jahren einen Vertrag, dessen Gültigkeit sich auf das gesamte Herzogtum Luxemburg und das Oberstift Trier erstreckte. In diesem Vertrag wurde die Ausbringung gemeinsamer Gold- und Silbermünzen vereinbart. Bei den Goldmünzen lehnte man sich an den Mainzer Gulden an. Der neue gemeinsame Doppelgulden sollte genauso schwer wie zwei Mainzer Gulden sein, aber im Feingehalt ein halbes Karat unter ihm liegen: „…mache dubel gulde von dry und zwentzich gredt und sullet wihen zwene swere mentsche gulde und darna eynletzige gulde von golde auch von dry und zwetzig grede der yglich sal wihen eynen swere mentschen gulde…“ Außerdem einigte man sich auf einen Schlagschatz von einem schweren Mainzer Gulden auf die ausgeprägte Mark Gold und von zwei Groschen auf die ausgeprägte Mark Silber. Weiterhin wurde vereinbart, dass in den Münzstätten von Trier und Luxemburg nur die vereinbarten Münzen geprägt werden durften: „Und sulle wir Ertzbischoff bestelle daz in unß stad Triere und wir hertzogh daz in unß stad von Lutzemb. Keine andre müntze binnen der vorgeß zyt gemacht od geslagen werde.“ Wahrscheinlich trat dieser Vertrag nie in Kraft, weil kurz nach dem Vertragsabschluss der Herzog von Luxemburg mit dem Herzog von Jülich in Fehde geriet und gefangen genommen wurde. Nach der Entlassung des Herzogs von Luxemburg aus der Haft ergaben sich noch Differenzen mit Erzbischof Kuno, so dass die Prägung gemeinsamer Münzen nicht zustande kam. Dennoch kann man aus diesem Vertrag ersehen, dass der Mainzer Gulden schon eine Bezugs- oder Leitwährung war.

Am 8. März 1372 schlossen Kuno II. von Falkenstein, Erzbischof von Trier, Friedrich von Saarwerden, Erzbischof von Köln und die Stadt Köln auf die Dauer von zwei Jahren einen Münzvertrag, geltend in den Territorien der Vertragspartner mit der Ausnahme des kurkölnischen Herzogtums Westfalen und des Trierer Oberstifts. In diesen Gebieten dominierten andere Münzsorten und Rechnungssysteme oder andere Währungsstrukturen. Die Grundlagen für die monetäre Annäherung von Kurköln und Kurtrier hatte Erzbischof Kuno bereits in der Zeit geschaffen, als er Koadjutor und anschließend Administrator in Kurköln war. Er hatte Änderungen im Münzwesen herbeigeführt, die eine vertragliche Einigung erst ermöglichten.

Die größte politische Leistung Erzbischof Kunos II. war es, dass es ihm gelang, an Rhein, Main und Mosel, also mitten im Heiligen Römischen Reich ein einheitliches Währungsgebiet zu schaffen, dessen Goldmünze, der rheinische Gulden, für fast zweihundert Jahre zur Leitwährung im Reich wurde. 1385/1386 kam es durch Erzbischof Kunos Initiative zum Abschluss eines Münzvertrages zwischen den Erzbischöfen von Mainz, Köln und Trier und dem Kurfürst von der Pfalz, der als Gründungsvertrag des kurrheinischen Münzvereins angesehen wird.

Anfang 1388 dankte er zugunsten seines Großneffen Werner von Falkenstein ab. Am 21. Mai 1388 starb Kuno II. von Falkenstein auf der Burg Maus bei Wellmich. Er wurde in der St. Kastorkirche in Koblenz begraben.

Erzbischof Werner von Falkenstein führte zahlreiche Fehden mit den Herren von Schleiden, von Waldeck, von Ehrenberg, mit dem Landgraf von Hessen-Rheinfels und den Städten Oberwesel und St. Goar, was letztlich zum Trierer Staatbankrott führte. Den Wunsch des Trierer Domkapitels im Jahr 1399, Erzbischof Werner einen Koadjutor zur Seite zu stellen, kam Papst Bonifatius IX. nicht nach. Erzbischof Werner starb 1402 während der Belagerung von St. Goar. Mit dem Tod Erzbischof Werners von Falkenstein starben die Falkensteiner im Mannesstamm aus und in der Wetterau entstanden neue Herrschaften.

Abb. 30. Kuno von Falkenstein, Erzbischof von Trier, 1362 – 1388, führte als Koadjutor des Kölner Erbischofs Engelbert III. Graf von der Mark (Dezember 1366 – August 1368), als vom Kölner Domkapitel gewählter Prokurator und Generaladministrator des Kölner Erzstifts (August 1368 – Juli 1369), als von Papst Urban V. eingesetzter Vikar (1369 – März 1370) und danach erneut als Administrator (1370 – Juli 1371) in einem gespaltenen Schild vorn das Wappen des Erzstifts Trier, ein durchgehendes rotes Kreuz auf einem silbernen Schild, und hinten das des Erzstifts Köln, ein durchgehendes schwarzes Kreuz auf einem silbernen Schild.

Abb. 31. Bei den beiden Trierer Erzbischöfen

Kuno II. von Falkenstein (1362 – 1388) und Werner von Falkenstein (1388 – 1418) finden sich folgende Wappenvarianten auf ihren Münzen:

1. In einem gespaltenen Schild vorn das Trierer Stiftswappen und hinten das Münzenberger Wappen,

2. In einem gevierten Wappenschild in Feld 1 und 4 das Trierer Stiftswappen und in Feld 2 und 3 das Münzenbeger Wappen,

3. Das Münzenberger Wappen ist dem Trierer Stiftswappen als Herzschild aufgelegt (nur bei Erzbischof Kuno II.)

LITERATUR

Demandt, Karl E., Geschichte des Landes Hessen. 2. Aufl., Kassel, Basel 1972

Endrulat, Bernhard, ADB: Konrad II. von Falkenstein, url: http://de.wikisouecw.org/w/index.php?title=ADB:Konrad_II._von_Falkenstein&0ldid=1701468

Felke, Günter, Die Goldprägungen der rheinischen Kurfürsten 1346 – 1478, Köln 1989

Fertsch, Wilhelm, Die Münzverhältnisse in der Wetterau im 14. und 15. Jahrhundert, Wetterauer Geschichtsblätter, Band 2, Friedberg 1953

Geißler, Hartmut, Die Bolander und ihre Bedeutung für Ingelheim, URL: http://www.ingelheimergeschichte.de/index.php?id=127, 30.9.2013

Hävernick, Walter, Das ältere Münzwesen der Wetterau bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts, Marburg 1936

Hiebl, Manfred, Lexikon des Mittelalters, Herren von Bolanden, url: http://www.manfredhiebl.de/genealogie-mittelalter/bolanden_herren_von/bolanden_herren_von.html

Historische Ortsansichten <http://www.lagishessen.de/de/subjects/idrec/sn/oa7id/2804>,17.3.2009

Menadier, J. Deutsche Münzen, Gesammelte Aufsätze zur Geschichte des deutschen Münzwesens, Band III, Berlin 1895, Band IV, Berlin 1898

Moraw, Peter, Konrad II. von Falkenstein, in Neue Deutsche Biographie 12 (1979), URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd118725424.hthl

NN., Geschichte der Sadt Kaub von 1200 – 1350, URL: http://www.webdesign-kaub.de/seiten/kaub/geschichte/bis1350.htm

Noss, Alfred, Die Münzen von Trier, Bonn, 1916

Peter, Bernhard, Galerie: Photos schöner alter Wappen Nr 1183 Münzenberg (Wetterau), URL: http://www,dr-bernhard-peter.de/Heraldik/Galerie2/galerie1183.htm

Wagner, August, Die Herren von Falkenstein, in Lich – Vergangenheit und Gegenwart, Heimatkundlicher Arbeitskreis, Lich 1986

DIE GRAFEN UND FÜRSTEN ZU SOLMS

DIE HERREN UND GRAFEN VON SOLMS

In der Gründungs- und Schenkungsurkunde des Klosters Schiffenberg bei Gießen, die am 17. Juni 1129 in Trier ausgestellt wurde, als „Clementia, die adlige Gräfin von Gleiberg, den Berg im Wiesecker Wald, Schiffenberg genannt, ... Gott dem Höchsten, dem Schöpfer, ... sowie der allerheiligsten Gottesmutter Maria aus freien Stücken übergeben hat ... unter der Bedingung ... dass dort Chorherren unter der Regel des seligen Augustinus Gott und dessen Gebärerin [Maria] dienen sollen“, erscheint unter den Zeugen erstmals ein Mitglied des Hauses Solms, Marquardus de Sulmese. Das Herrschaftsgebiet der Herren von Solms, die seit 1223 Grafen waren, lag im Lahngau im Bereich des Solmsbaches, wo sie um 1100 ihre Stammburg Solms bei Burgsolms erbauten. Damit hatten die Solmser eine beherrschende Stellung im mittleren Lahntal und kontrollierten mit ihren drei Burgen Königsberg, Burgsolms und Braunfels die wichtige Handelsstraße, die von Frankfurt am Main über die Reichsstadt Wetzlar nach Köln führte.

Abb. 32. Stammwappen der Grafen von Solms nach dem Anfall der Falkensteiner Erbschaft

aus dem Wappenbuch des Heiligen Römischen Reiches von Stephan Brechtel, Nürnberg um 1564 – 1588

Um 1250 kam es zu einer Teilung der Grafschaft Solms in die Linien Braunfels, Burgsolms, die im Jahr 1416 erlosch, und Königsberg, die nur bis 1363 bestand. Die Teilung war zunächst nur eine Mutschierung: Der gräfliche Besitz, die Grafschaftsrechte und die Burgen blieben gemeinschaftliches Eigentum, nur die Einkünfte wurden gedrittelt. In dieser Zeit nahmen die Solmser Grafen den Löwen als gemeinsames Wappentier an. Es kam aber sehr schnell zu einer Entfremdung der Linien, die durchaus auf einen Verlust des Gefühls für die verwandtschaftlichen Beziehungen zurückgeführt werden kann.

Bedeutsam für die Grafschaft Solms war die Loslösung Hessens von der Landgrafschaft Thüringen im Jahr 1247. Jetzt richtete sich das hessische politische und territoriale Interesse nach Westen. Das Ziel war die Kontrolle der vom Rhein und Main kommenden Handelswege, wie die Weinstraße oder die Kölner Heerstraße. Ein ähnliches Interesse hatten auch die Grafen von Nassau mit Residenz in Weilburg. Damit wurde die für die Grafschaft Solms so lebenswichtige Kölner Handelsstraße zu einem Anreiz für das hessische und nassauische Macht- und Besitzstreben und die Landgrafen von Hessen und die Grafen von Nassau wurden für die Grafen von Solms zu bedrohlichen Nachbarn.

Das hessische Interesse nahm Form an, als im Jahr 1257 Graf Reinbold von Solms-Königstein Burgmann der Herzogin Sophie von Brabant, die 1247 – 1264 für ihren minderjährigen Sohn Landgraf Heinrich Regentin der Landgrafschaft Hessen war, und als Landgraf Heinrich 1264/1265 von dem Pfalzgrafen von Tübingen Gießen erwarb. Die beiden anderen Solmser Linien Braunfels und Burgsolms versuchten, als Parteigänger oder Verbündete des Erzbischofs von Mainz dem Druck Hessens und Nassaus standzuhalten und ihre Stellung zu stärken.

Die Grafen von Solms-Burgsolms führten im 14. Jahrhundert einen erbitterten Abwehrkampf gegen das übermächtige Hessen. Der Bestand der Grafschaft konnte nur dadurch gesichert werden, dass Graf Johann IV. von Solms-Burgsolms den nördlichen Teil seiner Grafschaft als hessisches Lehen nahm. Sein Versuch, die Reichsstadt Wetzlar seiner Grafschaft einzuverleiben, scheiterte jedoch. Als mit seinem Tod im Jahr 1415 die Linie Burgsolms erlosch, ging ihr gesamter Besitz an die Linie Braunfels über.

Die Grafen der Linie Solms-Braunfels versuchten sich gegen Hessen zu wehren, das nach und nach die gesamte Grafschaft Solms-Königstein an sich gebracht hatte, indem sie sich eng an die Grafschaft Nassau-Weilburg anschlossen. Als aber Hessen und Nassau-Weilburg sich auf die Teilung Grafschaft Solms-Braunfels einigten, war es Graf Johann IV. von Solms-Burgsolms, der die Eroberungspläne Nassau-Weilburgs vereitelte. Durch die Fehden und Kämpfe zwischen den Solmsern einerseits und den Hessen und Nassauern andererseits hatte die Grafschaft Solms und die Kölner Straße an Bedeutung verloren. Dies änderte sich, als die verbliebene Linie Solms Braunfels in den Genuß der Falkensteiner Erbschaft kam.

Mit dem Tod des Trierer Erzbischofs Werner III. von Falkenstein am 4. Oktober 1418 starben die Grafen von Falkenstein im Mannesstamm aus. Über Werners Schwestern Luitgard, die mit Eberhard I. von Eppstein verheiratet war, und Agnes, die Otto von Solms-Braunfels geheiratet hatte, ging der Falkensteiner Anteil an der Münzenberger Erbschaft, bestehend aus Lich, Laubach, Butzbach, Königstein, Wölfersheim, Hungen, Södel und Teilen von Münzenberg, an die Grafenhäuser Eppstein und Solms über. Durch diese Erbschaft verlagerte sich der politische Schwerpunkt der Grafschaft Solms in die Wetterau.

DIE STAMMLINIEN SOLMS-LICH, SOLMS-HOHENSOLMS UND SOLMS-LAUBACH

Zwischen 1420 und 1436 teilten die beiden Söhne des Grafen Otto von Solms-Braunfels, Johann V. (um 1390 – 1457) und Bernhard II. (um 1380 – 1459) die Solmser Grafschaft unter sich auf. Johann erhielt Lich, Hohensolms und Laubach und begründete die Linie Solms-Lich. Bernhard erhielt die Schlösser und Burgen Braunfels und Greifenstein und die Städte Hungen und Wölfersheim und begründete die Linie Solms-Braunfels.

1548 teilte sich die Linie Solms Lich in die beiden Linien Solms-Lich und Solms-Laubach. Graf Reinhard I. behielt Lich, Hohensolms, Butzbach, Cleeberg und Villmar, sein Neffe Friedrich Magnus erhielt Laubach, Assenheim, Rödelheim, Sonnewalde und Pouch.

Die Linie Solms-Lich teilte sich im Jahr 1602 weiter in die Linien Solms-Lich und Solms-Hohensolms. Im Jahr 1718 erlosch die Linie Solms-Lich und fiel an die Linie Solms-Hohensolms, die sich seitdem Solms-Hohensolms-Lich nannte. Die Linie Solms-Hohensolms-Lich wurde 1792 in den Reichsfürstenstand erhoben.

Abb. 33.

Ansicht der Stadt Lich Daniel Meisner / Eberhard Kieser: „Thesaurus Philo-Politicus. Das ist: Politisches Schatzkästlein guter Herren und bestendiger Freund“, Frankfurt, 1624

Der Sinnspruch zu diesen Bild lautet:

„Der Kriegsmann zum Streit ist nicht faull,

Der Jurist aber braucht sein Maull,

Der Ackermannder muß zuschawn

Mit Pflug und Rechn des Feld erbawn.“

Abb. 34.

Ansicht der Stadt Laubach Daniel Meisner / Eberhard Kieser: „Thesaurus Philo-Politicus. Das ist: Politisches Schatzkästlein guter Herren und bestendiger Freund“, Frankfurt, 1626

Der Sinnspruch zu diesen Bild lautet:

„Es ist ein Handwerk, ich dir sag

Darinn der Lehrjung mehr vermag

Dann der Altmeister wolgethan,

Ders länger treibt, ders wenger kann.“

Die Linie Solms-Laubach spaltete sich weiter in mehrere Nebenlinien mit Kleinresidenzen auf, Sonnenwalde, Laubach I und II, Rödelheim I und II, und Baruth, die, so der Historiker Karl Demandt, „zwar einen charakteristischen Beitrag zum Bild der politischen Zersplitterung der Solmser Grafschaft und der Wetterau im 18. Jahrhundert liefern, aber ihrerseits vielfach Mittelpunkte von hoher kultureller Bedeutung gebildet haben.“

Durch den Erwerb von Herrschaften im Obersächsischen Kreis entstanden weitere Nebenlinien. Im Jahr 1537 erwarb Graf Philipp, der als Geheimer Rat und Gouverneur der Veste Coburg für den sächsischen Kurfürst Friedrich den Weisen tätig war, die Herrschaft Sonnewalde in der Niederlausitz, die bei der Teilung von 1548 an Lich-Laubach fiel und seit 1561 eine eigene Linie bildete. Im Jahr 1596 kaufte Graf Otto von Solms-Laubach die Herrschaft Baruth im Spreewald von dem Trebbiner Amtshauptmann Hans von Buch und 1602 fiel aufgrund eines Erbverbrüderungsvertrages, den Graf Otto von Solms-Laubach mit den Herren von Wildenfels geschlossen hatte, die Herrschaft Wildenfels bei Zwickau an Solms-Laubach. Baruth wurde 1615 eine eigenständige Grafschaft.

GRAF REINHARD I. ZU SOLMS-LICH *1491 – 1544 – †1562

Reinhard wurde 1491 als Sohn des Grafen Philipp zu Solms-Hohensolms-Lich (*1468 – †1544) und seiner Ehefrau Adriana von Hanau-Münzenberg in Lich geboren.

Von Jugend an interessierte er sich für das Militärwesen und den Festungsbau. Er wurde hierin von seinem Vater unterstützt und gefördert, der ihn 1515 zu entsprechenden Studien an den Hof Kurfürst Ludwigs von der Pfalz nach Heidelberg und anschließend zu Kurfürst Friedrich den Weisen von Sachsen nach Wittenberg schickte. Hier lernte er auch den Licher Maler Hans Döring, einen Schüler Lucas Cranachs, kennen, der später seine Studien über den Krieg illustrierte. Zwischen 1516 und 1522 sympathisierte er mit Franz von Sickingen, der sich für die unzufriedene und an Bedeutung verlierende Reichsritterschaft einsetzte und gegen die zunehmende Macht der Territorialfürsten kämpfte. Er machte aber Sickingens Feldzug 1521/1522 gegen den Erzbischof von Trier nicht mit. Er suchte die Nähe und ein gutes Verhältnis zu Kaiser Maximilian I., in dessen Diensten sein Vater Philipp als kaiserlicher Rat stand.

Graf Reinhard arbeitete bereits unter seinem Vater als Festungsbaumeister in Lich und befestigte die Stadt Hanau. Sein Meisterstück war aber im Jahr 1538 die Fortifikations des Donauübergangs bei Ingolstadt.

Im politischen Bereich ist das Verhältnis Graf Reinhards I. zum Kaiser und zu den Landgrafen von Hessen von größter Bedeutung, denn hier wird das politische Handeln von familiären Ereignissen beeinflusst. Graf Reinhards Grundhaltung war eindeutig. Er war dem Kaiser treu ergeben und hatte mit der protestantischen Sache nichts im Sinn, weil er in ihr einen Hauptgrund für das unaufhörliche Vordringen der Territorialherren sah. Er verurteilte diesen Partikularismus, weil durch ihn die Macht des Kaisers und die Einheit des Reichs unterhöhlt wurde. Somit stellte sich Reinhard gegen die Fürstenopposition, die von dem sächsischen Kurfürsten und dem hessischen Landgrafen angeführt wurde, entschied sich gegen die Reformation und verzichtete darauf, sich durch die Enteignung von Klosterbesitz finanzielle Mittel zu erschließen. Die Landgrafen von Hessen waren jedoch die Lehensherren der Grafen von Solms und Graf Reinhard kam so zwangsläufig in Konlikt mit Philpp dem Großmütigen, dem Landgrafen von Hessen. Im Streit um das Katzenellnbogener Erbe stand Graf Reinhard auf der Seite Wilhelms des Reichen, Graf von Nassau-Dillenburg, (*1487– 1516 – †1559), mit dem er großmütterlicherseits verwandt und auch befreundet war. Beide arbeiteten im Wetterauer Grafenverein eng zusammen. Auch wegen der gemeinsamen Rechte im Amt Königstein gab es Streit zwischen Landgraf Philipp und Graf Reinhard.

Die Spannungen zwischen dem hessischen Landgrafen und dem Solmser Grafen hatten noch einen anderen, einen familiären Hintergrund: Anna Landgräfin von Hessen, geb. Prinzessin von Mecklenburg-Schwerin (*1485 – †1525). Im Jahr 1500 heiratete sie Wilhelm II. Landgraf von Hessen (*1469 – †1509). Aus dieser Ehe stammte Philipp I. Landgraf von Hessen (*1504 – †1567), der nach dem Tod seines Vaters bis zu seiner Volljährigkeitserklärung durch Kaiser Maximilian im Jahr 1518 unter der Vormundschaft seiner Mutter stand, die die Landgrafschaft ohne sichere Legitimation regierte, d. h. ohne Zustimmung des Regentschaftsrates der hessischen Stände, wohl aber mit Duldung und Unterstützung des Kaisers.

Im Jahr 1519 heiratete Anna Graf Otto I. von Solms (*1496 – †1522), den jüngeren Bruder Graf Reinhards I. Wegen dieser Wiederverheiratung entzweite sich Landgraf Philipp der Großmütige mit seiner Mutter. Er verlangte von ihr sogar die Herausgabe der Kleinodien, die sie von Landgraf Wilhelm geschenkt bekommen und/oder geerbt hatte. Zunächst verweigerte Landgräfin Anna ihre Herausgabe. Im Jahr 1524 musste sie sich jedoch einem Schiedsspruch beugen und die Kleinodien ihrem Sohn Philipp übergeben.

Graf Reinhard I. stellte nun seine Kaisertreue völlig über seine Verpflichtungen gegenüber seinem Lehensherrn Landgraf Philipp. Der Plan Kaiser Karls V. war, seine Machtstellung im Römisch-Deutschen Reich zu konsolidieren, indem er gegen das mit Frankreich verbündete, evangelisch gewordene Herzogtum Kleve vorging, damit zugleich das mit den Osmanen verbüdete Frankreich schwächte und dessen Einfluss auf das deutsche Reich unterband und den Einfluss der Protestanten und die Ausbreitung der neuen Lehre eindämmte. Also führte Kaiser Karl V. einen Feldzug gegen Herzog Wilhelm von Kleve, an dem auch Graf Reinhard I. von Solms auf kaiserlicher Seite teilnahm. Von seinem französischen Verbündeten König Franz I. in Stich gelassen, musste der Herzog von Kleve kapitulieren und entsprechend den im Vertrag von Venlo im September 1543 getroffenen Vereinbarungen zur Religion des Kaisers zurückkehren und das Bündnis mit Frankreich aufkündigen. Damit war der Ausbreitung der Reformation am Niederrhein, in Köln und in Westfalen ein Riegel vorgeschoben und König Franz I. von Frankreich verlor seine Verbindungen zu den Reichsständen. Mit seiner Teilnahme an diesem Feldzug hatte sich Graf Reinhard I. von Solms dem Kaiser empfohlen.

Die Auseinandersetzungen der Protestanten mit dem Kaiser veschärften sich und mündeten in den Schmalkaldischen Krieg ein, der mit dem Donaufeldzug der Truppen des Schmalkaldischen Bundes im Sommer 1546 begann. Durch geschicktes Taktieren, und durch das Vermeiden von Schlachten, gelang es den kaiserlichen Truppen das Heer der Schmalkaldener zu zermürben und auch in finanzielle Not zu bringen, so dass sich diese aus Süddeutschland zurückziehen mussten.

Bereits zu Beginn des Krieges hatte Kaiser Karl V. Graf Reinhard I. von Solms-Lich zum kaiserlichen Feldmarschall ernannt, ein Amt das überwiegend administrative und diplomatische Aufgaben beinhaltete. Im Dezember 1546 rückte das kaiserliche Heer unter General Maximilian von Büren nach Frankfurt vor, das, um seine kaiserlichen Privilegien zu behalten, den kaiserlichen Truppen seine Tore öffnete und seine lutherische Bundestreue aufgab. Frankfurt musste während des Winters 1546/1547 eine Besatzung von 5000 Mann aufnehmen und beherbergen. Graf Reinhard I. wurde zum Statthalter des Kaisers in Frankfurt ernannt und trieb die der Stadt auferlegten Kontributionen ein.

Die Entscheidungsschlacht im Schmalkaldischen Krieg war bei Mühlberg am 24. April 1547, die mit einer schweren Niederlage des protestantischen Heeres und der Gefangennahme Kurfürst Johann Friedrichs von Sachsen endete. Er unterzeichnete am 19. Mai 1547 die Wittenberger Kapitulation, die für ihn Haft und den Verlust der Kurwürde und ihre Übertragung an Moritz von Sachsen beinhaltete. Die Unterwerfung Landgraf Philipps wurde von Moritz von Sachsen, seinem Schwiegersohn und neuem Kurfürsten von Sachsen, und Kurfürst Joachim von Brandenburg vermittelt. Sie beinhaltete die Auslieferung aller Geschütze samt der Munition, die Schleifung aller Festungen bis auf eine, die Zahlung einer Strafsumme von 150.000 Gulden und die Unterwerfung des Landgrafen auf Gnade und Ungnade. Landgraf Philipp stimmte schließlich dieser Kapitulation am 19. Juni 1547 zu. Kurfürst Joachim und Kurfürst Moritz, in deren Gewahrsam Landgraf Philipp sich befand, brachten ihn nach Halle. Am 19. Juni 1547 fand nach einem Gastmahl im Großen Saal der Neuen Residenz in Halle in Anwesenheit vieler Fürsten – Philipp hatte sich jedoch hier die Anwesenheit Graf Reinhards I. von Solms verbeten – als Akt der Unterwerfung der Fußfall vor dem Kaiser statt. Dabei baten Landgraf Philipp und sein Kanzler Dr. Tilmann Günderode um die Aufhebung der Reichsacht und die Annahme der Unterwerfung. Der Kaiser stimmte der Kapitulation Landgraf Philipps zu und hob die Reichacht und das Todesurteil gegen Landgraf Philipp auf. Entgegen seinen Zusagen ließ der Kaiser den Landgrafen jedoch durch den Herzog von Alba festnehmen und in Gewahrsam auf die Moritzburg verbringen. Landgraf Philipp blieb fünf Jahre lang in kaiserliche Haft in den Niederlanden.

Die Vollstreckung der Halleschen Kapitulation oblag Graf Reinhard I. von Solms-Lich. Er ließ alle Festungen seines Lehensherrn bis auf die Festung Ziegenhain schleifen und bestand auf der Auslieferung aller Geschütze und der gesamten Munition, was allerdings über die Kapitulationsbedingungen hinaus ging. Außerdem nutze er den Vertrag von Speyer vom 1. September 1548, sich das Schloss und das Amt Königsberg als Pfand übertragen zu lassen. Die Gesamtkosten der Kapitulation beliefen sich für Hessen auf rund 700.000 Gulden.

Nach der Gefangenahme Landgraf Philipps übernahm sein Sohn Wilhelm IV. die Regentschaft in Hessen. Er konnte sich nicht mit der hessischen Niederlage und der Behandlung seines Vaters durch den Kaiser abfinden und schloss sich daher im Mai 1551 dem Torgauer Bündnis an, einem Bündnis protestantische Fürsten unter der Führung von Kurfürst Moritz von Sachsen gegen Kaiser Karl V. Der Fürstenbund fand Unterstützung bei König Heinrich II. von Frankreich, der für seine Hilfe das Reichsvikariat über Cambrai, Metz, Toul und Verdun erhielt.

Graf Reinhard I. von Solms hatte schon Anfang des Jahres 1551 von den Vorhaben und Plänen Wilhelms erfahren. Außerdem wurde er von dem Friedberger Burggrafen Johann Brendel von Homburg gewarnt, „daß sich im Lande zu Hessen und in der Nähe umher, wie mir berichtet worden, allerhand seltsamer und böser Praktik mit ehrlichen Reisigen zugetragen, welche wetterauischen Grafen zuwider, bis nahe an ihre Häuser gekommen, was aber in ihrem Fürnehmen und wer dieselben seien, ist uns nicht wohl bewußt, daß aber Friedrich von Reifenberg ein Hauptmann sein soll, ist uns noch verborgen...“ Auch Maria, die Gemahlin Reinhards, mahnte ihren Gemahl: „Damit aber solche Lande bis zur Besserung erhalten und dieweil etlich Kriegsvolk zu Buseck und daselbst umher angekommen, sich der Stadt und dem Schloß Lich genähert, daß bei Graf Philippsen von Solms (Braunfels) Graf Philippsen von Nassau-Weiburg und Graf Reinharden von Ysenburg geschickt würde“. Graf Reinhard I. schickte daher an Landgraf Wilhelm von Hessen und an Heinz von Lüder, den Kommandanten der Festung Ziegenhain einen Brief, in dem er den Landgraf vor den Folgen seines Handelns warnte. Die Folge für Graf Reinhard I. war, dass ihn der Landgraf im Februar 1552 auf dem Heimweg von Hanau gefangen nehmen ließ und ihn in der Festung Ziegenhain fast zwei Jahre festhielt. Erst nachdem die Fürstenopposition nach dem Fürstenkrieg gegen den Kaiser mit König Ferdinand 1552 den Vertrag von Passau abgeschlossen hatte, wurden Landgraf Philipp aus seiner Haft in Mechelen im heutigen Belgien und Graf Reinhard I. aus seiner Haft in der Festung Ziegenhain entlassen.

1555 musste Graf Reinhard I. alle seine hessischen Erwerbungen an den Landgrafen zurückgeben und sich mit einer geringen Entschädigung zufrieden geben. Der letzte militärische Einsatz Graf Reinhards I. war seine Teilnahme als oberster Feldmarschall an der Belagerung von Metz, wobei er von seinen Söhnen Eberhard und Bernhard begleitet wurde. Kaiser Karl V. wollte die an den französischen König abgetretenen Reichsstädte Metz, Toul und Verdun mit diesem Feldzug zurückgewinnen. Das kaiserliche Unternehmen blieb erfolglos und Karl V. musste die Belagerung am 1. Januar 1553 abbrechen. Er zog sich in die Niederlande zurück. Graf Reinhard I. war für ihn noch einige Jahre in Brüssel tätig.

Neben seinen Tätigkeiten in kaiserlichen Diensten beschäftigte sich Graf Reinhard eingehend mit Münzfragen. Er schrieb Abhandlungen über das Geld- und Münzwesen, besonders in Hinblick auf die Geldverhältnisse im Reich, weil er deren Regulierung als eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Konsolidierung der kaiserlichen Zentralmacht im Reich ansah. Zur Verbesserung der Versorgung mit Münzen entwickelte Graf Reinhard ein Walzwerk zur Prägung von Münzen. Dieses ließ er in Augsburg im März 1551 König Ferdinand vorführen und pries die Vorzüge dieser Form der Münzherstellung. In seiner Denkschrift weist Graf Reinhard I. auch auf die rationelle und preisgünstigere Münzproduktion hin: „Es gehet ihnen an ihrer Besoldung, hat er vorhien ein tag ein marck zubereitet und verarbeitet, so kann er itzo 3 oder 4 verarbeiten“. König Ferdinand übergab die Denkschrift des Grafen über seine Prägemaschine zur Prüfung an seine Münzmeister. Das Ergebnis ist nicht bekannt.