13,99 €

Mehr erfahren.

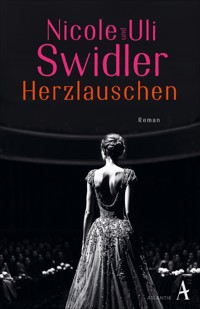

- Herausgeber: Atlantik

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Herzlauschen macht süchtig: eine Liebesgeschichte voller Tiefgang, die einen Sog entwickelt, dem man sich schwer entziehen kann.« Mina Tander Nur mit dem Herzen hören wir wirklich Tessa Boden steht als Sopranistin auf den größten Bühnen der Welt. Überall verzaubert die sympathische, 45-jährige Sängerin ihr Publikum. Ihren Ruhm bezahlt sie mit einem Leben aus dem Koffer und einer damit einhergehenden großen Einsamkeit. Bei einem Benefizkonzert in der Berliner Philharmonie wendet sich ihr Schicksal. Ein faszinierender Mann sitzt in der ersten Reihe. Weder klatscht er Beifall, noch scheint ihn ihre musikalische Darbietung sonderlich zu faszinieren. Stattdessen beobachtet er sie eindringlich und zeichnet unaufhörlich in seinen Skizzenblock. Tessa ist irritiert und spürt doch eine magische Anziehungskraft, sodass sie bald nur noch für ihn singt. Beim Hinausgehen verliert der geheimnisvolle Mann zwei Zeichnungen, bei deren Anblick Tessa der Atem stockt. Entschlossen, mehr über ihn herauszufinden, folgt sie ihm. Ohne zu ahnen, dass ihre Welt niemals mehr so sein wird wie zuvor … Diese ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen einer Starsopranistin und einem gehörlosen Bildhauer steckt voller Magie. »… tief berührend, poetisch und dabei lässig und spannend. Absolut lesenswert!« Vanessa Jopp »Was für eine wunderschöne Liebesgeschichte - neu, faszinierend und berührend. Ein echter Pageturner! Mehr davon!« Sonja Kling

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 506

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Nicole Swidler | Uli T. Swidler

Herzlauschen

Roman

Für unsere geliebte Tochter Helena

Tessa

Das verhaltene Murmeln des Publikums dringt aus dem schmalen Gang vor mir. Um mich herum warten die Orchestermusikerinnen und -musiker auf das Startsignal, einige flüstern und scherzen leise miteinander, die meisten jedoch konzentrieren sich schweigend.

Sir Simon Rattle, der Dirigent, steht mit geschlossenen Augen abseits von allen anderen, eine Hand hält den Taktstock, als wäre er höchst zerbrechlich, die andere lässt er durch die Luft schweben, ohne Rhythmus. Es sieht aus wie eine Tai-Chi-Übung. Jeder Mensch hat Momente, in denen man ihn nicht ansprechen sollte. Bei Simon ist es dieser, das weiß jeder. Niemand würde es wagen, ihm jetzt auch nur zu nahe zu kommen.

Der Inspizient steht wie ein bulliger Nachtclubtürsteher im Bühnenzugang und spricht leise in sein Interkom. Knappe Kommandos und kurze Fragen, bevor er zufrieden nickt, die Verbindung unterbricht, seinen Arm hebt und wartet, bis die Aufmerksamkeit aller auf ihn gerichtet ist.

»Go!«

Er richtet seine Taschenlampe auf die Stufen, und die Musiker marschieren mit ihren Instrumenten an ihm vorbei hinaus auf die Bühne.

Draußen im Konzertsaal verstummen die Geräusche des Publikums, stattdessen hört man Schritte und Stühle rücken, bis jedes Orchestermitglied an seinem Platz ist und die Kakophonie des allgemeinen Einstimmens beginnt. Business as usual, so wie vor jedem klassischen Konzert.

Im Halbdunkel hier hinter der Bühne sehe ich Babette, meine Masken- und Kostümbildnerin, die mich mit ihren kritischen Augen scannt und prüft, ob alles an mir makellos ist. Das ist ihr Job, und sollte sie irgendetwas finden, wird sie es wortlos beheben. »Ich bin dein Putzerfisch«, sagt sie immer. Das sind diese kleinen Fische, die in das geöffnete Maul furchterregender Raubfische hineinschwimmen und alles herauspicken, was nicht dorthin gehört, lässig, furchtlos, souverän. Ein ziemlich schräges Bild. Ich sehe mich selbst eher als freundlichen Delphin, aber der ist ja nicht einmal ein Fisch, sondern ein Säugetier.

Die Musiker beenden ihr Einstimmen. Simon streckt und dehnt sich, als wäre er gerade erst wach geworden. Er lässt noch ein paar Sekunden verstreichen, schickt mir ein kurzes Lächeln, und dann schreitet er – ja, anders kann ich das nicht nennen – hinaus auf die Bühne, in den Applaus des Publikums hinein. Der lange anhält, bevor er verebbt und einer vollkommenen Stille Platz macht.

Stille. Das ist mein Zeichen.

Ein letztes sehr tiefes Durchatmen. Fünfmal. Mein Ritual, unmittelbar bevor ich auf die Bühne gehe, eine Art Speed-Meditation.

Ich bin bereit, will ich dem Inspizienten signalisieren, und hebe die Hand. Etwas stimmt nicht, meine Hand wandert nach links, obwohl ich sie nicht bewege, wieder und wieder, begleitet von einem leichten Schwindel, nicht unangenehm, aber irritierend.

Hört er auf, wenn ich die Augen schließe? Nein, er wird sogar schlimmer. Und plötzlich geht ein Ruck durch meinen Körper, eine Welle, die ihren Ursprung irgendwo in meinem Schädel hat. In meinem Kopf spüre ich meinen Herzschlag, dumpf und irre schnell pocht er. Alles wird eng und bedrohlich.

Nein, nicht schon wieder …

Wie vor drei Tagen in der Elbphilharmonie. Ich habe niemandem davon erzählt, schon gar nicht Fabian, meinem Manager. Wieso auch? Es ist nur ein kurzer Moment gewesen, ein paar Sekunden, keine große Sache.

Möglichst unauffällig kralle ich mich an das Geländer neben mir. Die Taschenlampe flammt auf, die Leuchtstreifen an den Treppenstufen vor mir reflektieren das Licht grell.

»Licht aus, verdammt noch mal!«, herrsche ich den Inspizienten an.

Der zuckt betroffen zurück und schaltet die Taschenlampe aus.

Scheißdiva, denkt er, da bin ich mir sicher.

Etwas schiebt sich vor mich, nimmt mir die Sicht. Eine Hand legt sich auf meinen Unterarm.

»Wasser?« Babettes Stimme, warm und beruhigend.

Sie hält mir ein Glas hin. Ich trinke, horche in mich hinein, versuche zu analysieren, was ich nicht verstehe.

Mein Gott, wie lächerlich ist es, in den paar Sekunden, die mir noch bis zum Auftritt bleiben, irgendwas analysieren zu wollen. Ich muss da raus …

Nein, ich will da raus.

Vertraue auf das, was immer war, Tessa, auf der Bühne bist du eins mit dir, da ist dein Zuhause, da geht es dir gut.

Ich lächle Babette zu. Das muss ziemlich schräg aussehen, so wie sie reagiert. Ich versuche es noch einmal.

Alles gut …

Sie nickt, pudert mein Gesicht nach, schnell und beiläufig, kein Getue, das schätze ich seit jeher an ihr. Mein wundervoller Putzerfisch.

Okay. Durchatmen. Wille.

Wenn ich eins in meinem Leben so richtig und von Grund auf gelernt habe, dann ist es Selbstdisziplin. Im entscheidenden Moment zu funktionieren. »Für Selbstdisziplin brauchst du kein Talent«, war der Standardspruch meiner Gesangslehrerin Olga – einer strengen Russin, ging es noch klischeehafter? –, »und ohne wirst du nie zu den Großen gehören.«

Funktionieren … Wieso fühlt sich dieses Wort in diesem Augenblick so absurd an?

Schluss jetzt, Tessa!

Ich stelle mir Olgas Gesicht vor, und sofort finde ich mich übersensibel und wehleidig.

Bereit, signalisiere ich.

Wieder leuchtet die Taschenlampe des Inspizienten auf. Ich gehe die Stufen hinauf durch den schmalen Gang. Mein Kleid aus goldfarbener kühlender Seide umschmeichelt mich sanft. Dann ist da vor mir die Bühne, dahinter der riesige Konzertsaal und die freudigen Gesichter des Publikums. Überbordender Applaus empfängt mich, und tatsächlich: Als gäbe es einen Schalter, verschwindet mein Schwindel und mit ihm alle Schatten und störenden Gedanken.

Der Dirigent, mein geschätzter Freund Simon, lächelt mir zu. Mit dieser Mischung aus Hochkonzentration und britischem trollhaftem Funkeln in den Augen. Er begrüßt mich mit einer weit ausladenden Geste, als wollte er mir den Raum, das Publikum und die Musiker zu Füßen legen. Ich nehme meinen Platz ein, richte meinen Körper aus wie einen Bogen, der sich für einen Pfeil spannt, und spüre, wie sich alle Energie im Saal in mir vereint.

Simon hebt seinen Taktstock, hält ihn in der Luft, wartet – und dann stürzt er sich in den ersten Takt hinein, stürmt voran, präzise und wild, das Orchester folgt, hungrig und kontrolliert zugleich.

Ich fülle meine Lungen, und dann ist er da, der allererste Ton. Und ich fliege …

Paul

Ich habe bis zur letzten Sekunde gewartet, draußen vor der Philharmonie. Bin auf und ab gegangen, habe mich auf ein Mäuerchen gesetzt, mich irgendwo angelehnt, habe Steine weggekickt. Die Konzertbesucher sind an mir vorbeigeströmt wie Schatten. Ich habe keinen Blick für sie gehabt. Mit den Augen habe ich die Uhr auf meinem Handy fixiert. Nie vergeht die Zeit langsamer, als wenn man die Sekunden zählt. Mit jeder Minute ist der Strom der Zuschauer dünner geworden. Je weniger es wurden, desto eiliger haben sie es gehabt. Wer zu spät kommt, muss draußen bleiben. Heißt es. In meinem Kopf hat die ganze Zeit diese kleine verführerische Stimme geflüstert: Komm doch einfach zu spät, dann lassen sie dich nicht mehr rein, und du kannst wieder gehen …

Ich schäme mich dafür. Bin wütend auf mich selbst. Das Ticket da in meiner Hand ist der Ausdruck von Marlens ganzer Liebe, es MUSS einen Sinn haben, dass ich es bekommen habe! Und ich? Ich will mich auf feige Art drücken und abhauen?

Zugleich ist diese Eintrittskarte … absurd! Parkett, erste Reihe, Platz 19, in der Mitte unmittelbar vor der Bühne.

Du hast mir einen Brief geschrieben, Marlen. Du hast mir ein Versprechen abverlangt. Du wusstest, dass du stirbst, und hast dafür gesorgt, dass ich diese Eintrittskarte bekomme, jetzt, ein Jahr später, zu meinem fünfzigsten Geburtstag. Ganz egal, wer auf der Bühne stehen wird, das waren deine Worte.

O mein Gott, wie ich dich vermisse, Marlen, mein Engel … Deine Hände, dein Lächeln. Das mir immer ein wenig rätselhaft geblieben ist, weißt du das? Mal war es sanft und zart, mal verwegen und kämpferisch, auch abschätzig, manchmal sogar kalt, wenn die Last für dich zu groß geworden war.

Es ist absurd, hier zu sein. Ich werde die nächsten zwei Stunden leiden, sie werden für mich die Hölle sein. Was sollten sie sonst sein?

»Fühle! Egal, was es ist. Mit offenem Herzen. Denn das ist Leben, nur das. Akzeptiere keine Grenzen.« Dein kluges, ewiges Mantra an mich. Ich weiß schon lange, dass du recht hast. Warum wehre ich mich dann?

Ich betrete das Foyer und vermeide es, einen der Saalordner anzusehen. Zuschauer, die auf den letzten Drücker auftauchen, sind bestimmt nicht besonders beliebt. Eine Ordnerin streckt mir ihre Hand entgegen. Um mich zu begrüßen?

Du Idiot, sie will nur deine Karte checken!

Sie lächelt, richtet freundliche Worte an mich und deutet in den Zuschauersaal hinein. Ich bedanke mich, ebenfalls mit einem Lächeln, und gehe zügig weiter, bevor ich in ihren Augen lesen muss, wie befremdlich sie es findet, dass ich ihr nicht antworte.

Was für ein Saal! Riesig, gigantisch. Aufgeteilt in Zuschauerblöcke, die in unterschiedlichen Winkeln zur Bühne zeigen. Warmes, erstaunlich helles Licht. So viele Menschen. Einschüchternd.

Platz 19 in der ersten Reihe. Unmittelbar vor der Bühne. Ich könnte draufspucken, wenn ich wollte. Ich lasse mich in den Sitz fallen, begrüße meine Sitznachbarn links und rechts mit einem Kopfnicken.

Was habe ich hier zu suchen? Auf einem Konzert …

Zwischen den Menschen, die miteinander reden, nah zueinander gebeugt, als hätten sie Angst, dass ihre Worte sonst verloren gehen. Vermute ich. Ich weiß es nicht. Verstohlene Blicke streifen mich, fragend, auch befremdet. Das ist nichts Neues, das ist mir vertraut.

Ich bin anders, meine Welt ist eine andere. Ich bin gehörlos. Taub. Seit meiner Geburt.

Plötzlich gucken alle wie gebannt nach vorn.

Beinahe habe ich es verpasst. Sie kommt herein.

Tessa Boden.

Ich habe mich schlaugemacht. Weil ich nichts über sie wusste. Wieso auch? Sie singt, und ich bin taub. Sie ist der größte lodernde Stern am Sopranistinnenhimmel. Eine bodenständige Diva, die völlig skandalfrei durch fast dreißig Jahre internationales Bühnenleben gekommen ist. Die immer besser und reifer wird, die unangefochten auf dem Olymp der Sangeskunst thront.

So nah vor mir wirkt sie viel zarter als auf Fotos. Und gleichzeitig glüht sie vor Entschiedenheit und Willenskraft. Als wollte sie alles wegfegen, was nicht hierhergehört. Unwillkürlich kralle ich mich an meinen Armlehnen fest. Ich bin es, der nicht hierhergehört.

Schwachsinn, Paul, was für ein beknackter Gedanke!

Ich hole meinen Skizzenblock und Bleistifte hervor. Ich werde zeichnen, was ich nicht hören kann. Schwarz und Weiß.

Sie ist schön, sehr sogar. Langes rötlich braunes Haar, das in glänzenden Wellen ihre Schultern umspielt. Grüne Augen, die auf ungewöhnliche Art schimmern. Weiche Rundungen. Mit ihren langen schmalen Fingern richtet sie die Schleppe ihres goldfarbenen Kleides, bringt sich in Positur. Pure Aufmerksamkeit, mit jeder Pore.

Ihr Blick zum Dirigenten. Was für ein Moment! Bewegungslos steht er da, die Musiker fixieren ihn.

Atmen sie überhaupt?

Und dann lässt er sein Orchester von der Leine, ich sehe es an den entschiedenen, absolut synchronen Bewegungen der Musiker. Und Tessa Boden beginnt zu singen …

Stille – was sonst? Und doch höre ich, was ich nicht hören kann.

Sie streckt ihre Hand aus. In meine Richtung? Wie eine Einladung zu einer Reise.

Ich muss ihr folgen, ob ich will oder nicht.

Tessa

Irgendetwas irritiert mich, mein Ton flattert. Simons schneller Blick sagt mir, dass er es mitbekommt, und zugleich, wie winzig die Irritation ist.

In der ersten Reihe sitzt ein Mann, der, ich kann es kaum glauben, in ein Skizzenbuch zeichnet, während ich singe! Er stört mich. Seine schnellen, sehr entschiedenen Bewegungen. Als wollte er meinen Rhythmus durcheinanderbringen.

Was erdreistet er sich, in meinem Konzertsaal zu zeichnen?!

Sein Blick ist weder bedrohlich noch fordernd noch um Aufmerksamkeit heischend. Sondern forschend, eindringlich, intensiv und ja, auf eine Art, als wäre er nicht an meinem Gesang interessiert, sondern vielmehr daran, wie ich singe.

Ignoriere ihn, Tessa!

Dreißig Jahre Bühne – wo ist das Problem? Während eines Konzerts verdränge und vermeide ich alles, was mich ablenken könnte. Von dem Moment an, wenn ich die Bühne betrete, sehe ich durch die Menschen im Publikum hindurch, das beherrsche ich perfekt. So perfekt, dass ich nach einem Konzert niemals beschreiben kann, wer da vor mir gesessen hat, egal wie nah.

Nur heute ist es anders …

Ich schüttele mich, sehe aus den Augenwinkeln den fragenden Blick von meinem Dirigenten. Alles gut, signalisiere ich und stabilisiere meinen Ton. Simon lächelt unmerklich, ihm entgeht nichts. Er lenkt sein Orchester noch stringenter, und dann fließt es wieder.

Die Arie nähert sich ihrem Ende, »Casta Diva« aus der Oper Norma von Vincenzo Bellini, ein Gebet an die Mondgöttin mit der Bitte um Frieden, das inniglich endet. Das Orchester spielt so zart und zurückgenommen, dass man es kaum wahrnimmt. Mein letzter Ton schwebt über allem, ich halte ihn, dehne ihn, bis es keine Millisekunde länger geht. Als er verklingt, herrscht für einen langen Moment Stille. Reine Magie, bis der Applaus langsam und dann umso intensiver aufbrandet.

Ich bedanke mich mit leichten Verbeugungen, verteile meine Blicke im ganzen Saal – und bleibe wieder an dem Mann in der ersten Reihe hängen. Seine Augen ruhen auf mir, fragend, fast unsicher, zart. Er hat grau melierte wunderschön wellige Haare, feine und dennoch scharfkantige Gesichtszüge, er sieht gut aus, aber nicht so, dass man gar nicht anders kann, als hinzusehen.

Und genau das werde ich machen: nicht mehr hinsehen.

Simon hebt seinen Taktstock, der Beifall verebbt und macht einer fast unheimlichen Stille Platz. Das nächste Stück wird »Nessun Dorma« sein von Giacomo Puccini. Eine Arie, die eigentlich ein Mann singen muss. Und eine, von der man die Finger lassen sollte, wenn man berühmt ist, die sei nichts als kitschige Gefühle fürs gemeine Volk, sagt Fabian, mein Manager, immer. Ich hasse ihn für solche Sätze, und auch um ihn zu provozieren, nehme ich eine Schmalz-Arie wie diese hin und wieder in mein Bühnenprogramm auf. Besonders heute, schließlich handelt es sich um ein Benefizkonzert, da geht es vor allem ums Gefühl. Der Mitschnitt, der heute Abend gemacht wird, soll eben möglichst viele Menschen berühren. Und im Gegensatz zu Fabian empfinde ich die Emotion, die »Nessun Dorma« in dreieinhalb Minuten aufbaut, als so überwältigend und die Liebessehnsucht darin als so groß, dass ich jedes Mal weinen könnte. Bloß nicht, höre ich Fabian aufstöhnen, es gebe nichts Peinlicheres als eine auf der Bühne vor Rührung weinende Diva.

Die Melodie schraubt sich langsam in die Höhe, wird intensiver – und plötzlich, ohne Vorwarnung, wie ein Angriff aus dem Nichts, habe ich das Gefühl, neben mir zu stehen, mir selbst beim Singen zuzusehen. Da ist die Starsopranistin Tessa Boden, wunderschön, begehrenswert, perfekt und kontrolliert, und da bin ich, eine 45-jährige Frau, deren einzige Waffe gegen ihre verdammte Einsamkeit es ist, zu singen, immer weiter zu singen und niemals aufzuhören.

Ich sehe mich, wie ich über eine Liebe singe, die unendlich groß ist, so groß, dass die Prinzessin aus der Arie bereit ist, dafür eine ganze Stadt in den Tod zu schicken. Was aber ist mit meinem eigenen Leben? In dem winzigen Moment zwischen zwei Tönen rast es wie auf einer Leinwand an mir vorüber, lauter Fetzen, Bilder, Bruchstücke. Der schreckliche Autounfall meiner Eltern, als ich siebzehn war, tot, weg, für immer. Meine vielen gescheiterten Liebesbeziehungen. Der bittere Moment, als ich begriffen habe, dass ich niemals ein Kind haben werde, niemals eine Familie gründen werde. Mein Ruhm, meine Auszeichnungen, mein Reichtum – nichts heilt diese Einsamkeit, und die einzige Medizin, die ich kenne, die wenigstens die Symptome lindert, ist, immer weiter zu singen. Bis irgendwann meine Stimme versagen wird – und was dann?

Mein Blick verschwimmt, in meinem Mund breitet sich ein bitterer Geschmack aus, meine Stimme zittert, ich kann gerade noch den Ton halten. Der Mann in der ersten Reihe hört auf zu zeichnen. Seine Augen lesen in meinen. Sie sind so voll von Schmerz, einem Schmerz, der Liebe kennt, eine Liebe, die gegangen ist und nie mehr sein wird. Nie mehr.

Wer ist dieser Mann?

Ich will seinen Augen entkommen, will ans andere Ende der Bühne fliehen und mache bereits den ersten Schritt. Erneut trifft mich ein fragender Blick meines Dirigenten.

Alles gut, signalisiere ich.

Er glaubt mir nicht, er sieht meine Tränen, und jetzt ist er wirklich besorgt.

Es geht nicht, ich muss zurück, so nah wie möglich zu dem Mann.

Ich singe nur zu ihm.

Paul

Eben noch haben ihre Lippen sanfte, intensive – keine Ahnung – Töne, Geräusche, Worte geformt. Ihre Hände haben sich in perfekter rhythmischer Übereinstimmung mit dem Taktstock des Dirigenten bewegt. Nur ungleich zärtlicher und voller Anmut.

Und plötzlich verzerrt sich ihr Blick, als sähe sie in einen Abgrund. Mit einem Mal ist sie so hilflos hinter der Maske ihres geübten Auftritts in ihrem goldenen strahlenden Kleid, so verloren und so zerrissen.

Sie will hinüber zur anderen Seite der Bühne. Sie hält inne, etwas zieht sie zurück, und schon nach einem Schritt kehrt sie wieder um. In ihren Augen sind Tränen. Die sie unbedingt verbergen will. Vor dem Publikum? Vor sich selbst?

Sie sieht mich an, direkt mich. Um mich herum sitzen Hunderte Menschen. Alle sind gekommen, um sie singen zu hören, und sie singt nur für mich. Ausgerechnet für mich, der ich nichts hören kann?

Nein, das bilde ich mir ein.

Ich schüttele mich. Marlen, ist es das, warum du mich hierhaben wolltest? Das ist so brutal! Was ich durch diese Frau, diese Sängerin dort oben fühle, schafft eine Sehnsucht in mir, die mich nur noch mehr quält. Eine Sehnsucht nach etwas, das ich nie hatte und nie haben werde. Hören …

Fühle!Egal, was es ist. Mit offenem Herzen. Denn das ist Leben, nur das. Akzeptiere keine Grenzen.

Ich weiß, ich weiß. Aber es gibt Grenzen, die lassen sich nicht verschieben. Das hast du doch gewusst!

Der letzte Ton. Tessa Boden entlässt ihn in den Konzertsaal. Ich sehe, wie lang er ist. Gefühlt endlos.

Er sucht sein Ziel.

Mich.

Tessa

Der frenetische Beifall rettet mich. Ich verbeuge mich, tiefer als sonst, damit keiner sieht, wie ich die Tränen wegwische. Wie unter einem hypnotischen Zwang wandern meine Augen wieder zu diesem Mann. Sein Blick wird für einen winzigen Moment warm und weich, bevor er verunsichert zu Boden schaut.

Plötzlich werde ich wütend. Tessa, so geht das nicht, verdammt!

Fast spreche ich die Worte tatsächlich aus, zum Glück bleiben sie aber doch nur in meinem Kopf. Entschiedenheit, darum geht es. Klare Abgrenzung. Ich strecke mich, nehme die Energie auf, die von den Menschen im Publikum ausgeht. Ich bin deren Zentrum, sie sind hier, damit ich für sie alle singe.

Simon beugt sich zu mir herüber. »Du bist phänomenal«, flüstert er.

Das hat er während eines Konzertes noch nie getan. Ist er tatsächlich überwältigt, oder will er mich nur aufmuntern?

Das letzte Stück des Abends steht an. Die Musiker konzentrieren sich, positionieren sich und ihre Instrumente. Ich nicke Simon zu, vielleicht ein wenig zu intensiv, er zuckt zusammen. Aber ich will weg von den Gefühlen zu einem Wildfremden, der sich den besten Platz in der ersten Reihe gekauft hat, offenbar mit der Absicht, mir das Leben schwerzumachen. Er ist ein Dieb meiner inneren Ruhe.

Mit seinem Taktstock macht Simon sanft schwingende Bewegungen, als wollte er sagen: »Entspann dich, alles gut, Tessa.«

Die Musik beginnt, ich lasse mich treiben. Wenn ich nichts denke und nur fühle, worüber ich singe, wird alles gut sein. Eine Arie aus der Oper La Wally von Alfredo Catalani. »Ebben? Ne Andrò Lontana«. Der Titel passt wunderbar: »Na und? Dann werde ich eben in die Ferne ziehen«.

Das Stück ist genau das, was ich jetzt brauche. Es beginnt mit dem tiefen Schmerz darüber, die Liebe nicht zu bekommen, nach der man sich so sehr sehnt. Und es endet mit Entschiedenheit und einer Kraft, die sich durch nichts beirren lässt.

Durch nichts! Das ist meine Botschaft an den Mann in der ersten Reihe, der sich in meine innere Welt hineingedrängt hat.

Wieder tosender Applaus, die Zuschauer erheben sich von ihren Sitzen, rufen: »Bravo! Bravissimo!«

Der geheimnisvolle Mann klatscht nicht einmal. Sitzt da, ist in sich versunken, abwesend. Wieder kocht Ärger, nein, Wut in mir hoch. Wie kann er in dieser tosenden Euphorie so ruhig bleiben? Ist er Buddha? Oder will er mir eigentlich sagen: So toll war das nun auch wieder nicht …

Tränen laufen seine Wange herunter. Er wird angestarrt. Aber er schämt sich nicht, lässt sie fließen. Seine Augen suchen meine. Und sein Blick trifft mich mitten ins Herz.

Ich verneige mich, winke und danke meinem Publikum. Einem besonders begeistert klatschenden Pärchen werfe ich eine Kusshand zu, einen der auf die Bühne geworfenen Sträuße hebe ich auf, zupfe die einzelnen Blumen heraus und schleudere sie überschwänglich ins Publikum.

Ich schaue zu Fabian, meinem Manager, meinem treuen Weggefährten und Mentor seit so vielen Jahrzehnten, dessen hochgezogenen Augenbrauen mich wieder einmal ermahnen, mich nicht wie eine Klempnertochter zu benehmen.

Ich weiß, was er sagen wird: »Du bist eine Starsopranistin, eine Diva. So etwas kann Helene Fischer machen, aber nicht du.«

Das ist genau das, was mich an der Welt der klassischen Musik stört: dieses Elitäre, dieses blasierte Selbstverständnis von Überlegenheit. Wahrscheinlich bekäme Fabian Ausschlag, wenn er wüsste, wie oft ich schon heimlich ein Konzert von Adele oder Element of Crime besucht habe. Ja, auch eins von Helene Fischer.

Ich danke dem Orchester, der ersten Geige, dem begleitenden Chor. Fabian nähert sich, schreitet würdevoll wie ein Fürst in einem der altem Sissi-Filme und überreicht mir ein Bouquet weißer Rosen.

»Du bist die Größte, du bist die Königin!«, flüstert er mir ins Ohr.

Superlative wie diese sind mir peinlich, trotzdem perlt eine Welle von Glückshormonen durch meinen Körper. Ich bin auch nur ein Mensch …

Simon kommt auf mich zu mit einem fast schüchternen Lächeln auf den Lippen.

»Darf ich?«, fragt er und breitet seine Arme aus.

»Wer, wenn nicht du?«

Er umarmt mich auf seine britisch-ungelenke Art, mit der er es irgendwie schafft, jeden Körperkontakt zu vermeiden.

Lachend ziehe ich ihn an mich. »Ich bin nicht aus Zuckerwatte, Simon.«

»Ich schon«, antwortet er mit seinem schelmischen Grinsen und windet sich galant aus meiner Umarmung. Er schaut mich voller Wärme an: »So intensiv wie heute habe ich dich noch nie erlebt.«

Ja, das stimmt, und gleichzeitig fühle ich mich auf eine Art wie ertappt, als hätte ich zu viel von mir preisgegeben.

»Ich hätte am liebsten den Taktstock aus der Hand gelegt und dich einfach nur getröstet, Tessa. Diese Trauer, diese Sehnsucht, dieser Schmerz, das wirkte so echt und wahrhaftig! Einfach magisch.«

Was soll ich darauf antworten? Simon hält es eben doch nur für gut gespielt und meine Tränen für das i-Tüpfelchen meiner Schauspielkunst. Ehrlich gesagt, bin ich froh darüber.

Ich umarme ihn noch einmal. Erst jetzt merke ich, wie schweißgebadet er ist, und ich bin es ebenfalls. Es ist ihm unangenehm. Na und? Mir nicht. Wenn sich 400-Meter-Läufer nach dem Endspurt umarmen, sind sie auch nicht trocken wie Babypuder, und was wir die letzten eineinhalb Stunden auf der Bühne geleistet haben, war Schwerstarbeit.

Ein letztes Winken, eine letzte Verbeugung, und wir verlassen die Bühne. In der Garderobe wartet schon meine Maskenfrau, Babette Meinard, auf mich mit ihren pinken Locken. Ich liebe sie, weil sie so gar nicht in diese Hochkultur passen will. Sie war es auch, die mir heimlich die Eintrittskarten für Adele und andere Popstars besorgt hat.

Abschminken, pudern – Babette startet das ganze Programm, als Fabian hereinstürmt und sie mit einer theatralischen Geste stoppt.

»Tessa, Schatz.«

Pause.

Ich ahne schon, dass jetzt etwas Unangenehmes kommt.

»Weißt du, also, hm, wir brauchen ein Foto mit dir und Simon.«

Sein holperiges Formulieren soll mir signalisieren, dass er ein schlechtes Gewissen hat. Was ich ihm keine Sekunde glaube.

»Nachher, morgen, irgendwann, okay?«

»Leider genau jetzt, meine Teure. Tut mir unendlich leid. Das Bild muss heute noch raus.«

»Herrgott, Fabian, es gibt Tausende Fotos von uns! Lass irgendwen irgendwas am PC zusammenbasteln, mit künstlicher Intelligenz, was weiß ich.«

»Sorry, aber es muss jetzt sein! Simon fliegt morgen früh nach Australien. Komm schon, das Ganze dauert keine fünf Minuten. Ihr überreicht einen Scheck an die Organisatorin von diesem Benefizkonzert.« Er macht eine raumgreifende theatralische Geste. »Und außerdem: Nichts geht über die glühende, vibrierende Ausstrahlung einer Diva gleich nach einem erfolgreichen gemeinsamen Konzert.« Er grinst. »Ist doch für einen guten Zweck.«

»Spar dir dein Geschleime«, antworte ich angesäuert.

Warum redet er so abfällig? Der gute Zweck, über den er sich da so lustig macht, ist ein Brunnenprojekt in Afrika. Ich wünschte mir, dass es mehr davon gäbe.

»Du hättest es mir vorhin schon sagen können.«

»Auf der Bühne? Du wärst mir an die Kehle gesprungen und hättest mir das Blut …«

»Lass gut sein«, unterbreche ich ihn und erhebe mich betont gnädig. »Sei froh, dass ich die Tochter eines Klempners bin und keine Diva. Eine Diva würde dich jetzt rauswerfen, und zwar mit Schreien, Spucken und Kratzen.«

»Also, ich fürchte mich mehr vor der Klempnertochter.« Er lächelt und geht voran. »Ist schnell erledigt.«

»Das sagtest du bereits.«

Ich folge ihm, Babette auch. Vor der Bühne bleibe ich kurz stehen, damit Babette mein Gesicht noch ein wenig abpudern und meine Haare richten kann. Simon wartet bereits, auch er entnervt, allerdings deutlich mehr als ich. Neben ihm steht eine sympathische Frau jenseits der sechzig, die erkennbar stolz ist, an der Seite dieser Dirigentenlegende abgelichtet zu werden. Ich will ihr zulächeln, stattdessen zucke ich erschrocken zusammen, als mein Blick in den Saal fällt, erste Reihe.

Der Mann sitzt immer noch dort wie abgeschaltet oder eher wie jemand, der eine ganz andere Welt betreten hat, entrückt und unerreichbar. Ist er betrunken, oder steht er unter Drogen? Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie sich ihm ein Saalordner nähert. Er ruft dem Mann etwas zu, der reagiert jedoch nicht.

Fabian hält uns jetzt einen von diesen überdimensionalen Schecks hin. Wer weiß heutzutage eigentlich noch, was ein Scheck ist? Simon nimmt ein Ende, ich das andere, und in der Mitte positioniert sich die sympathische Frau, mit ihrer Rechten zeigt sie stolz auf den Betrag. Der Fotograf ist schnell, nach ein paar Varianten hebt er den Daumen, das war’s. Fabian wirft mir einen gespielt schmachtenden Blick zu: Danke, Tessa, danke. Simon schüttelt er die Hand und verbeugt sich leicht. Dann ist alles vorbei. Na endlich, ich dränge mich an ihnen vorbei. Der Saalordner hat den Mann erreicht, sichtlich wütend, weil der nicht auf seine Zurufe reagiert hat.

»Entschuldigen Sie, Sie müssen jetzt bitte gehen«, höre ich ihn sagen.

Er tippt den Mann ziemlich unfreundlich an. Der schreckt zusammen, hebt entschuldigend beide Hände und springt auf. Zwei seiner Zeichenblätter fallen zu Boden, was er nicht bemerkt. Er legt seine Rechte auf sein Herz, nickt dem Saalordner zu und wendet sich in Richtung Ausgang. Mit meinen Augen folge ich ihm, dann dreht er sich noch einmal um. Unsere Blicke kreuzen sich, ich zucke erschrocken zusammen, ich fühle mich wie ein aufgeschlagenes Buch, in dem er nach Belieben blättern kann. Ein unangenehmes und zugleich warmes Gefühl. Er lächelt etwas unbeholfen, ich lächele zurück, obwohl ich allen Grund habe, von diesem Störenfried genervt zu sein. Ich spüre, wie aufgewühlt er ist, da tobt ein innerer Orkan, auch wenn er äußerlich einen ruhigen Eindruck macht.

Der Saalordner bedeutet ihm weiterzugehen, fast schiebt er ihn vor sich her. Ich weiß nicht, warum, wieder habe ich das Gefühl, als nähme der Mann etwas von mir mit. Ohne mich zu fragen, ob ich es ihm geben würde. Eben wie ein geheimnisvoller Dieb.

Erst jetzt merke ich an Fabians fragendem Blick, dass er etwas zu mir gesagt hat. Ich lege einen Finger auf meinen Mund, Jetzt nicht, und eile in Richtung Garderobe.

Paul

Ihr Lächeln … Wollte sie einfach nur höflich sein? Bestimmt, was denn sonst?

Jemand tippt auf meinen Rücken. Der Saalordner ist richtig wütend. Verstehe ich gut, alle anderen haben das Konzert längst verlassen, und ich halte den Betrieb auf.

Wieso habe ich Mühe weiterzugehen? Als würde ich in die falsche Richtung laufen. Etwas zieht mich zurück.

Ich will das nicht.

Wieder berührt mich der Saalordner, entschiedener dieses Mal. Er schiebt mich jetzt regelrecht, als weigerte ich mich zu gehen.

Ich wende mich ihm zu. Es ist nicht nötig, dass Sie mich drängen, gebärde ich und weiß in derselben Sekunde, dass das ein Fehler ist. Sein Gesichtsausdruck wandelt sich von genervt zu wütend.

Ich bin nicht taub, mein Herr, formen seine Lippen.

Wahrscheinlich. So richtig sicher kann man sich beim Lippenlesen nie sein. Es ist sinnlos, trotzdem gebärde ich: Nein, Sie nicht, aber ich.

Sie müssen mich nicht verarschen.

Hat er wirklich dieses Wort verwendet? Verarschen?

Wir missverstehen uns, okay, das ist offensichtlich und unvermeidlich. Nichtsdestotrotz ist der Mann übergriffig. Wenn ich nichts dagegen unternehme, werde ich das Gefühl mitnehmen, wie ein Aussätziger behandelt worden zu sein, herumgeschubst wie jemand, dem man meint, keinen Respekt schulden zu müssen. Dieses Gefühl, minderwertig zu sein, habe ich viele Jahre mit mir rumgeschleppt. Es hat lange gebraucht, bis ich es gewandelt habe, bis ich mein Getto der Sonderlinge, wie ich es heute liebevoll nenne, selbstbewusst verlassen habe. Ich bin nicht nichtnormal, ich bin andersnormal.

Mit ausgestrecktem Arm halte ich ihm meine Rechte mit weit gespreizten Fingern entgegen. Mein Blick ist ruhig, freundlich und ohne Wut. Stopp.

Sein Blick wird unruhig, er wirkt beschämt.

Entschuldigen Sie bitte, formen seine Lippen.

Ich nicke ihm zu, gebärde Danke und mache mich auf den Weg hinaus. Etwas hat sich geändert. Die Kraft, die es mir so schwer gemacht hat zu gehen und die mich zurückzerren wollte, ist unterbrochen. Das erleichtert mich, aber ich bin auch enttäuscht.

Im Gehen ziehe ich meinen Skizzenblock hervor und blättere durch meine Zeichnungen. Zwei fehlen. Ausgerechnet diese beiden! Aber ich kann unmöglich zu meinem Platz 19 in der ersten Reihe zurückkehren.

Egal. Meine Erinnerung ist glasklar. An diesen Moment, in dem ich in Tessa Bodens Herz geschaut habe. Und an diesen Mann, der mit Blumen zu ihr auf die Bühne gekommen ist.

Ein Mensch, der kein Herz hat, da bin ich mir sicher.

Tessa

In der Garderobe wartet Babette mit ihren Abschminktüchern und Kämmen auf mich.

»Später«, sage ich und reiße mir die High Heels von den Füßen.

Sie schaut mich erstaunt an, solche kurzen Kommandos ist sie von mir nicht gewohnt.

Ich greife nach meiner Jeans.

Babette grinst belustigt: »Willst du wirklich in den Leisure-Sachen zur VIP-Feier? Ich sehe die Klatschpresse schon geifern.«

Ich drehe ihr den Rücken zu. »Hilfst du mir mal?«

Sie öffnet vorsichtig den Reißverschluss meines Kleids.

»Babette!«, drängele ich.

»Relax. Du weißt, wie schnell das Ding kaputtgeht.«

Endlich ist sie fertig. Ich schlüpfe in meinen Schlabber-Hoodie, für den ich verdammt viel Geld ausgegeben habe, damit er wie ein billiger Schlabber-Hoodie aussieht. Babettes Blick ist ein großes Fragezeichen, aber ich liebe sie dafür, dass sie nicht fragt.

»Falls ich zu spät zum Empfang komme, sag Fabian, dass der ganze Schönheitskram noch dauert, okay? Sag ihm, dass ich längst fertig wäre, wenn er nicht die Foto-Arie veranstaltet hätte.«

Babette lacht. »Ihr seid manchmal wie ein altes Ehepaar.«

Stimmt, sie hat recht. Fabian ist mein Manager, seit ich achtzehn war. Siebenundzwanzig Jahre lang. Der einzige Mensch, der seit dem Tod meiner Eltern immer für mich da gewesen ist.

Babette wedelt mit zwei Perücken vor mir herum, als wäre sie eine Cheerleaderin, eine braune unauffällige mit Pony, die andere ein chromblonder gestylter Pagenschnitt. »Berliner Großstadtschranze oder New Yorker Upper East Side?«

Ich nehme die Großstadtschranze und stopfe geübt meine langen welligen Haare unter die Perücke. Mit diesem Pony erkenne ich mich selbst nicht mehr.

Sie deutet auf den Hoodie. »Too much. Auffällig, weil zu unauffällig.«

Ich schaue in den Spiegel. Da hat sie recht. Schnell tausche ich ihn gegen einen einfachen schwarzen Baumwollpulli aus, ziehe eine olivgrüne Windjacke darüber, exakt die Farbe meiner Augen, und schlüpfe in ein Paar Sneaker.

Babette öffnet die Tür und hält mir mein Smartphone hin. »Der VIP-Empfang ist im Hotel, in der Rooftop Bar. Ich warte in deiner Suite«, sie deutet auf mein Outfit, »falls du dich doch noch ein wenig zurechtmachen willst. Bevor die Meute sich auf dich stürzt.«

Sie lacht ihr wunderbar kehliges Lachen, ich winke ihr zu und bin weg.

Mit jedem Schritt kommt es mir absurder vor, was ich hier mache. Laufe ich wirklich diesem Mann hinterher? Keine Ahnung, warum. Aber es fühlt sich richtig an.

Früher habe ich ständig Dinge getan, ohne groß nachzudenken. Einfach so, spontan. In den letzten Jahren ist das viel weniger geworden, nicht nur weil mit zunehmender Berühmtheit mein zeitlicher Spielraum immer kleiner geworden ist. Auch weil mein Kopf sich viel zu früh meldet und eine vernünftige Antwort auf die Frage einfordert: Warum machst du das, was soll das? Vor allem jedoch, und das gestehe ich mir ungern ein, weil ich immer vorsichtiger geworden bin, nicht zuletzt wegen der ständigen Warnungen von meinem Manager vor den Paparazzi. Überall lauern sie mir auf, um endlich mit einem exklusiven Foto zu beweisen, dass ich Cellulitis habe, unter Haarausfall leide, misslungene Schönheitsoperationen verberge oder heimlich eine Beziehung führe, am besten eine lesbische, das würde noch mehr hermachen. Nichts davon stimmt. Auch bin ich kein Alien, kein Zombie, kein Vampir, und ich besuche weder Swingerclubs, noch nutze ich einen Escortservice.

Ich nehme den kürzesten Weg, über die Bühne.

»Junge Frau, wo kommen Sie denn her?« Derselbe Saalordner. Macht der hier alles im Alleingang?

»Pardon, ich hab die falsche Tür genommen!«, rufe ich ihm zu. Wunderbar, meine Verkleidung funktioniert also.

»Moment! Bleiben Sie mal stehen! Hey, Sie da!«

Er bahnt sich einen Weg durch die Reihen. Ich springe hinunter in den Zuschauerbereich. Da liegen noch die beiden Blätter, die der geheimnisvolle Mann verloren hat. Ich schnappe sie mir, schiebe sie zusammengefaltet in meine Gesäßtasche und laufe weiter, hinaus ins Foyer. Einige Konzertbesucher stehen noch herum, mit Sektgläsern und letzten Häppchen in den Händen. Ich reduziere mein Tempo, ihre Blicke gleiten über mich hinweg. Verrückt, für einen winzigen absurden Moment bin ich fast enttäuscht, dass mich keiner erkennt. Die Mitarbeitenden des Caterings putzen schon demonstrativ Tresen und Vitrinen, sammeln Gläser ein und machen klar, dass sie endlich nach Hause wollen. Den geheimnisvollen Mann kann ich nirgends entdecken.

Ich erreiche den Ausgang, der von einer Saalordnerin bewacht wird, damit niemand mehr hereinkommt. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie ihr Kollege ins Foyer gespurtet kommt und mir grimmig hinterherstarrt. Die Jagd ist vorbei, gottlob muss ich nicht weiterrennen. Der Mann macht den Eindruck, als könnte er aus dem Stand eine Stunde joggen, bevor er so ins Hecheln kommt wie ich nach wenigen Metern. Mal wieder nehme ich mir vor, mehr für meine Fitness zu tun. Was ist eigentlich aus der Idee geworden, endlich mal einen Personal Trainer zu engagieren, der mich auf Trab bringt?

Draußen werde ich von lauten Verkehrsgeräuschen regelrecht überrumpelt: Autohupen, Sirenen einer Ambulanz, Baulärm. Berlin, die ewige Großbaustelle. Hier auf dem Vorplatz tummeln sich noch Menschen, das Wetter ist angenehm, da muss man sich nicht so schnell wie möglich ins Warme retten.

Und dann meine ich, ihn zu sehen, vielleicht hundert Meter entfernt. Sein Gang ist wippend und in einer ungewöhnlichen Art leicht und rhythmisch, als hörte er Musik und ließe sich von ihrem Takt beeinflussen. Ist er das wirklich? Der Mann im Zuschauersaal?

An einer roten Ampel bleibt er stehen, und ja, jetzt erkenne ich sein ungewöhnliches Profil, die welligen grau melierten Haare. Fast bin ich bei ihm, als die Ampel grün wird und er weitergeht. Mit einem kurzen Spurt könnte ich ihn erreichen, doch ich zögere. Bis zu diesem Moment habe vorgehabt, ihn anzusprechen – was für sich genommen schon ziemlich verrückt ist: »Hallo, ich bin Tessa Boden, und Sie waren vorhin in meinem Konzert so anders als alle anderen, wieso?«

Doch mit einem Mal ist da ein anderes Gefühl. Eins, wie es vielleicht eine Naturfilmerin hat, wenn sie einem seltenen Tier hinterherpirscht, nicht um es einzufangen oder gar zu erlegen, sondern um zu sehen, wo und wie es lebt, um seine Eigenarten kennenzulernen, aus sicherer Distanz, aber so nah wie möglich.

Ein entspannender Gedanke, jetzt komme ich mir nicht mehr so verrückt vor. Wie oft stromere ich durch New York, wo ich hauptsächlich lebe, lasse mich treiben, einfach so und neugierig auf das normale Leben (na ja, was ist in New York schon normal?), das ich schon lange nicht mehr leben kann. Sobald Menschen erkennen, wer ich bin, ändert sich alles.

Der Unbekannte schlängelt sich an den Passanten auf der breiten, sehr belebten Potsdamer Straße vorbei, wirkt dabei völlig unberührt von der Hektik und nimmt den Eingang zur U-Bahn.

Ich sprinte die Treppe hinunter. Als der Mann auf die wartende Bahn zugeht, weist ein hektisches Piepen darauf hin, dass sich die Türen schließen werden. Er schiebt sich ruhig und unbeeindruckt hinein, ich folge in letzter Sekunde.

Du hast keinen Fahrschein, Tessa …

Das sind genau die Dinge, die mir Fabian immer als Horrorszenario vorbetet: »Hör zu, Tessa, wenn Lieschen Müller beim Schwarzfahren erwischt wird, interessiert das kein Schwein, wenn Tessa Boden erwischt wird, werden sich alle die Mäuler zerreißen. Man wird dich in den sozialen Medien als Asoziale beschimpfen, die zu geizig ist, ein Ticket zu kaufen, oder als ignorante Diva, die für sich Sonderrechte in Anspruch nimmt. Es gibt einen Song von Mark Knopfler und Sting, »Money for Nothing«, die Anklage von einem, der für sein Geld schuften muss, während die Stars und Sternchen alles in den Arsch geblasen kriegen, für ein bisschen Singen, das ist doch keine Arbeit. Das ist es, was passieren wird, und das wird dir ewig nachhängen, Tessa, verstehst du?«

Für einen Augenblick bin ich unsicher. Aber was soll’s, mich erkennt in meinem Aufzug ohnehin niemand … Ich passiere den Mann, sein Blick streift mich flüchtig. Ich setze mich, während er an der Tür stehen bleibt. Wohin fährt die Bahn überhaupt? Ich werfe einen Blick auf mein Smartphone. Kein GPS-Signal, logisch, so tief unter der Erde.

Schon ein paar Stationen später steigt er aus, ich folge ihm, er biegt in eine kleine Seitenstraße ab und betritt ein Lokal mit dem schönen Namen Libretto. Wie nett, das passt ja. Ich warte ein paar Sekunden und trete ebenfalls ein.

Das Lokal ist in sanftes Licht gehüllt, die Einrichtung in dezentem Dunkelgrün gehalten, Lederclubsessel und bunt zusammengewürfeltes Mobiliar wechseln sich ab, eine unaufgeregte, entspannte Berliner Bar, die bis auf ein paar einsame Gestalten, die schweigend an der Theke sitzen, leer ist. Im Hintergrund läuft Musik, irgendetwas, das ich nicht kenne, aber schon mal gehört habe.

Der Barkeeper lächelt mich freundlich an. »Und? Was soll’s sein?«

Was soll es schon sein, wenn man weder Geld noch Kredit-karte, sondern nur sein Handy dabeihat? Ich mache auf Amerikanerin. »Can I use Apple Pay?«

Er sieht mich belustigt an. »Ich glaube, Sie haben sich in die falsche Kneipe verirrt, meine Dame«, antwortet er auf Deutsch.

Ich sehe mich suchend um. In einem Bereich, der vom Eingang aus nicht einsehbar ist, sitzen und stehen vielleicht zehn Männer und Frauen, zwanglose Großstadttypen, und da, in ihrer Mitte, der Unbekannte, dem die Aufmerksamkeit einer sehr charismatischen Frau in einem knallroten Jumpsuit gilt. Sie lächelt ihn warm und zugleich charmant an, während er sehr lebhaft und gestenreich erzählt. Seine Mimik erinnert mich spontan an frühe Stummfilme, irgendwie gekünstelt und übertrieben, damit wirklich auch der letzte Zuschauer kapiert, worum es geht. Im Gegensatz dazu spüre ich, wie tief bewegt er von dem ist, was er erzählt. Seine Augen werden feucht, und er hält inne. Die Frau legt ihre Hand auf ihr Herz und dann auf seines. Er nickt.

Erst jetzt fällt mir auf, dass die anderen auf ähnliche Art miteinander kommunizieren. Die Hintergrundmusik endet, ich höre intensiver hin, vielleicht kann ich ja verstehen, worüber der Mann redet. Es ist still, bis auf ein kehliges Gurgeln und gepresste gutturale Laute. Es dauert ziemlich lange, bis ich begreife, was das bedeutet: Die Menschen dort reden nicht, sie sind gehörlos, taubstumm, wie man früher noch diskriminierend sagte.

Aber kann das auch für meinen Unbekannten gelten? Schließlich hat er doch mein Konzert besucht, das wäre ja absurd für einen Menschen, der nicht hören kann. Nein, nein, es muss anders sein. Er kann hören, und er ist in dem Konzert gewesen, um denen, die nichts hören können, zu vermitteln, was das für ein Erlebnis gewesen ist. Er versucht ihnen ein Ohr zu sein, sie an etwas teilhaben zu lassen, was ihnen verwehrt ist.

»Und, was ist jetzt?«, fragt der Barkeeper.

Das ist er, der Berliner Charme, denke ich und hebe beide Hände. »I don’t have cash.«

»Na, dann.« Er deutet auf den Ausgang.

Noch mehr Berliner Charme, danke!

Ich sehe erneut zu den Gehörlosen hinüber. Der Mann hält der Frau seinen Skizzenblock hin, und während sie eine Zeichnung intensiv betrachtet, wird er unruhig. Sein Blick streift durch die Bar und heftet sich schließlich auf mich. Wie ertappt blicke ich zu Boden.

Hält er mich für eine neugierige, aufdringliche Voyeurin?

Auf keinen Fall will ich noch einmal hinübersehen, das wäre peinlich, und doch kann ich nicht anders. Unsere Blicke verhaken sich. Er wirkt weder verärgert noch wütend, im Gegenteil, da ist eher eine Wärme und Sanftheit in seinem Ausdruck, eine charmante Neugierde. Erkennt er mich womöglich doch?

Er sagt so etwas wie Moment zu der schönen Frau – zumindest meine ich, es gehört zu haben – und kommt zur Theke.

Mir wird heiß unter meiner Perücke, ich komme mir albern vor. Wie ein unsicherer Teenager wende ich mich ab. Seine Aura ist so einnehmend, so kompromisslos und klar und zugleich so anders. Wie aus einer Welt, die ich nicht kenne und die zu betreten mir gefährlich werden kann.

»Noch mal dasselbe, Paul?«, fragt ihn der Barkeeper.

Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie er nickt. Ja, er kann ihn hören, also ist er nicht gehörlos …

Ich halte es kaum aus, sag was! Aber was? Ich bin Tessa Boden, und Sie haben mich vorhin im Konzert irgendwie verwirrt, nein, in den Bann gezogen, das passiert mir sonst nie. Ich möchte Sie fragen, ob …

Was zur Hölle mache ich hier?

Fast renne ich zur Tür, keine Sekunde kann ich länger neben ihm stehen. Der Dieb, der tatsächlich einer ist, das weiß ich jetzt, schaut mir hinterher, ich spüre es genau. Ich reiße die Tür auf, sie fällt hinter mir ins Schloss, ich bleibe draußen stehen. Es ist dunkel, von drinnen kann man mich nicht sehen. Ich wage einen letzten Blick zurück. Seine veilchenblauen Augen sind wie ein großes, offenes Fragezeichen. Er wirkt unentschlossen, fast als wolle er mir folgen.

Tu es!, denke ich und stolpere zugleich rückwärts tiefer in die Dunkelheit, bis ich nicht mehr in die Bar hineinsehen kann. Und als sei ich in dem Moment von einem Bann befreit, wende ich mich ab und mache mich mit schnellen Schritten davon.

Paul

Wir sind es gewohnt, aufzufallen. Immer und überall. Nicht selten werden wir angegafft, als wären wir eine Freakshow. Jeder von uns hat da seine eigene Methode entwickelt, damit umzugehen. Das Wichtigste ist, sich nicht zu verstecken, niemals. Nicht verletzt zu sein, wenn einen plötzlich einer dieser Blicke trifft. Es gibt grob gesagt fünf verschiedene: Erschrecken, Ablehnung, Ekel, Scham und Mitleid. Der letztere ist der schlimmste. Ich hasse Mitleid. Auch wenn ich weiß, was dahintersteckt. Nämlich Unsicherheit, mehr als alles andere.

Bei der Frau vorhin an der Theke ist es etwas anderes gewesen. Sie hat mich angesehen, als würden wir uns kennen. Mir ist es ähnlich gegangen. Bin ich ihr schon mal begegnet? Es ist nicht ihr Aussehen, daran würde ich mich erinnern. Nein, es ist die Art, wie sie sich bewegt, ihre Ausstrahlung.

Während ich Sanna von dem Konzert erzähle, vergesse ich sie vorübergehend. Bis mich ihr Blick erneut trifft. Ich hole uns noch was zu trinken, gebärde ich zu Sanna. Das ist nur ein Vorwand.

Als ich neben der geheimnisvollen Frau stehe, sehe ich sie unauffällig von der Seite an, ich will nicht unhöflich sein. Dann ist da plötzlich diese Welle, die durch meinen Körper jagt. Die Konturen, die Nase, die Wangen – habe ich sie nicht erst vor einer Stunde in meinen Skizzenblock gezeichnet?

Unmöglich, Tessa Boden hier in dieser Bar?

Mir wird schwindelig, und zugleich durchzuckt mich nackte Panik: Ich kann sie nicht ansprechen … Was, wenn sie mit meinen Gebärden nichts anzufangen weiß, wenn sie abschreckend auf sie wirken? Erschrecken, Ablehnung, Ekel, Scham und Mitleid – egal, was es sein würde, in diesem Moment, nach diesem seltsamen Tag würde es mich umhauen.

Ich spüre, wie die Frau nervös wird, spüre, dass sie sich plötzlich unwohl fühlt. Ich will meine Hand heben, sie berühren – absurd, wie könnte ich einfach eine fremde Frau berühren?

Was ist das hier zwischen uns, drehe ich jetzt völlig durch?!

Und dann rennt sie fast panisch hinaus. Ich sehe ihr hinterher. Draußen ist es zu dunkel, um etwas zu erkennen.

Nein, das kann nicht Tessa Boden gewesen sein, du Idiot!

Tessa

Ich muss unbedingt in mein Hotel. Keine Ahnung, welche Nummer die Taxizentrale hier in Berlin hat. Google sagt es mir, und keine fünf Minuten später hält vor mir ein sandfarbener Mercedes, der schon sehr in die Jahre gekommen ist. Als ich die hintere Tür öffne, kommt mir eine Wolke von Sandelholz und Patschuli entgegen. Ich lasse mich auf den kunstledernen Rücksitz fallen. Aus dem Radio ertönt leise Rockmusik aus einer Zeit noch vor meiner Geburt. Am Steuer sitzt ein blasser Mann, dessen lange graue Haare hinten mit einem einfachen Haushaltsgummi zu einem dürren Zopf zusammengebunden sind.

»’n Abend. Wo soll’s denn hingehen?«, fragt er und dreht sich zu mir um.

Eine sehr angenehme Stimme, die so gar nicht zu seinem abgewetzten Äußeren passt. Eigentlich die Stimme eines Sängers.

Ich nenne ihm das Hotel und sehe demonstrativ zum Fenster hinaus, auf keinen Fall will ich mich unterhalten. Er gibt Gas, und ich sehe besorgt, wie er mich in seinem Rückspiegel beobachtet.

Divaparanoia: Er hat mich erkannt, und gleich wird es unangenehm, mit Selfie und Autogramm. Doch dann beruhige ich mich. Nicht einmal der geheimnisvolle Unbekannte hat mich erkannt.

Obwohl er mich gezeichnet hat. Hat er das? Die beiden Zeichnungen … Ich habe sie ganz vergessen. Damit hätte ich doch vorhin an der Theke ein Gespräch beginnen können: »Hier, die haben Sie nach meinem Konzert verloren, und ich wollte Sie Ihnen bringen.«

Unbewusst schüttele ich heftig den Kopf, was ich erst merke, als ich den alarmierten Blick meines Fahrers im Rückspiegel sehe. Spinnt die, fragt er sich vermutlich.

Das New Yorker Grundgesetz: Sei wachsam in der Nähe von verrückt gewordenen Seelen, die mit Geistern reden, die sonst niemand sehen kann. Warum sollte es in Berlin anders sein als in New York?

Einmal mehr kommt mir diese ganze Verfolgungsaktion reichlich bescheuert vor. Ich hole die beiden Blätter hervor, cremefarbenes schweres Papier. Auf dem einen erkenne ich mein Gesicht, schemenhaft nur, es ist zu dunkel hier auf der Rückbank.

»Wo geht hier hinten das Licht an?«

»Det stört beim Fahren«, muffelt der Späthippie zurück.

»Dann halten Sie mal an.«

Er stöhnt auf, greift hinter sich, schaltet das Licht an und fährt trotzdem weiter.

Geschockt starre ich auf das Blatt. Mein Gesicht ist extrem ausdrucksstark gezeichnet, ja auf eine Art überzeichnet. Ich sehe mich, wie ich mit meinen Tränen ringe, wie ich versuche, sie zu unterdrücken oder sie zumindest vor meinem Publikum zu verbergen. Die Zeichnung ist nicht realistisch, nicht wie ein Foto, vielmehr, als hätte der Unbekannte in meine Seele geblickt, als wäre es ihm darum gegangen, nicht mich, sondern meine Gefühle festzuhalten. Für einen Augenblick komme ich mir nackter vor, als ich es ohne Kleidung wäre. Doch im nächsten Moment fühle ich mich einfach nur gesehen, so, wie ich bin, ohne Maske, ohne Rolle, ohne Show, ohne all die Schutzschichten, die ich um mich herumgelegt habe, um in diesem Geschäft zu überleben.

Die Zeichnung verschwimmt vor meinen Augen, Tränen tropfen auf das Büttenpapier, die ich schnell wegwische, damit sie die Zeichnung nicht zerstören.

Warum drehe ich nicht einfach um, gehe zurück in die Bar?

Nein, unmöglich.

Warum?

Warum, warum …?

Ich nehme das zweite Blatt und halte es unters Licht. Drei Gesichter. Meins und das von Fabian, beide so gezeichnet, wie man uns auf vielen Fotos sehen kann. Die Diva, die weiß, welche Perspektive für sie vorteilhaft ist, und ihr Manager, so wie ihn jeder wahrnimmt: ein freundlicher sechsundsechzigjähriger Mann, der zehn Jahre jünger aussieht. Das dritte Gesicht – es dauert, bis ich es verstehe – zeigt auch Fabian, allerdings mit einem unangenehmen, bedrohlichen, fast teuflischen Ausdruck. Ein Fabian, vor dem man Angst haben muss.

Wie kann ein Mensch, ein Künstler ohne Zweifel, so wahrhaftig mein Inneres erkennen und bei Fabian so danebenliegen? Ein Schauer durchfährt mich. Das New Yorker Grundgesetz … Ist dieser Unbekannte womöglich ein Verrückter, ein Stalker, der sich in mich verliebt hat und in Fabian eine Art von Konkurrenten sieht, einen Feind?

Paul

Sanna wedelt mit ihren Händen vor meinen Augen herum.

Hallo, wo bist du mit deinen Gedanken?

Bei der Frau, die vorhin an der Theke stand.

Die habe ich nicht gesehen.

Ich glaube ihr nicht. Ihre Augen funkeln leicht. Sie hat nur einfach keine Lust, das Thema zu wechseln. Das Konzert ist unser Thema. Und falls sie denkt, dass ich völlig überdreht bin, hat sie recht.

Es war Sanna, die die Eintrittskarte besorgt hat. Marlen, meine Frau, hat sie kurz vor ihrem Tod dazu beauftragt. Ein Konzert in der Philharmonie, an meinem fünfzigsten Geburtstag, egal, was der Spielplan anbietet. Bei aller Liebe und allem Vertrauen zu Marlen komme ich mir auf eine Art immer noch wie ein Versuchskaninchen vor. Was genau wollte sie mit diesem Geschenk erreichen, das jede Faser meines Seins herausgefordert hat? Erste Reihe Mitte, unmittelbar vor der Bühne. Und es war nicht etwa ein Theaterstück in Gebärdensprache, auch nicht eine spektakuläre Ballettaufführung, nein, es war ein Konzert, es ging um nichts anderes als ums Hören. Dachte ich.

Bis Tessa Boden auf die Bühne kam.

Warum, Marlen? Du warst doch selbst gehörlos!

Sanna berührt mich und reißt mich wieder aus meinen Gedanken. Sie hat einen todsicheren Seismographen dafür, wenn ich an Marlen denke. Sie vermisst sie vielleicht genauso sehr wie ich, würde es mir aber nie zeigen, weil sie mich nicht belasten will. Marlen war seit ewig ihre beste Freundin.

Ich zeige Sanna die anderen Zeichnungen in meinem Skizzenblock. Und bin ein wenig nervös. Sanna ist immer sehr kritisch mit meinen Arbeiten, direkt und schnörkellos. Es ist nur zu deinem Besten, das ist ihr Standardspruch, wenn ich mich darüber aufrege. Das ist eben ihre Art, Wertschätzung auszudrücken. Wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, da schwingt bei ihr immer auch ein bisschen Ärger mit.

Im Grunde ist sie der Meinung, dass ich mein Talent verschwende. Seit Marlens Tod habe ich mein Atelier nicht mehr betreten. Eine Totalblockade, die ich bis heute nicht überwinden kann. Ich musste alle Aufträge absagen, nichts ging mehr. Seitdem ist mein Leben als Bildhauer und freier Künstler Geschichte.

Sanna ist Rektorin an einer Schule für Gehörlose und hat mich daraufhin als Lehrer für Kunst, Theater und rhythmischen Ausdruck eingestellt. Finanziell war das meine Rettung. Emotional auch. Zum Glück macht mir die Arbeit sehr viel Spaß. Es ist ein berührendes Vergnügen zu sehen, wie meine gehörlosen Schüler und Schülerinnen aufblühen, wenn sie einfach nur kreativ sein dürfen.

Sanna blättert schon zum zweiten Mal durch meine Skizzen. Ihr Gesichtsausdruck, die scharfen Falten auf ihrer Stirn … Wenn ich sie jetzt unterbreche, wird sie ziemlich ungehalten reagieren. Ich weiß das, also warte ich geduldig ab.

Wir beide kennen uns schon verdammt lange, durch sie habe ich Marlen kennengelernt. Das erste Mal begegnete ich Sanna vor Gericht. Ein Missbrauchsprozess. Angeklagt war ein katholischer Priester, der einen gehörlosen Jungen vergewaltigt haben sollte, einen von Sannas Schülern. Der Redakteur einer Tageszeitung hatte mich als Zeichner engagiert, da das Fotografieren während einer Verhandlung nicht erlaubt ist. Ich sollte die Mimik des Priesters festhalten, während der Junge aussagte. Genauer gesagt, während dessen Aussage als Video vorgespielt wurde, da man dem Jungen die direkte Konfrontation mit seinem mutmaßlichen Peiniger ersparen wollte. Von wegen mutmaßlich! Von der ersten Sekunde an konnte ich in dem Gesicht des Priesters die Wahrheit lesen. Eine grauenhafte Wahrheit, wie das spätere Urteil bestätigte. Ein furchtbar quälender Auftrag.

Dass ausgerechnet ich diesen Job bekommen habe, war reiner Zufall. Zufälle gibt es nicht, würde Sanna mich jetzt korrigieren. Jedes Ereignis ist die Folge der früheren Existenzform eines Menschen und energetisch so zwingend wie das Kratzen, wenn es juckt. Sanna ist Buddhistin.

Jedenfalls hatte der Zufall, der keiner war, damit zu tun, dass ich oft in Fußgängerzonen Porträts von Passanten zeichne. Mit Kohlestift auf Büttenpapier. Nicht gegen Geld, ich verschenke sie. Ich mache das, um mich als Teil der normalen Welt zu erleben und nicht immer nur als Gehörloser unter Gehörlosen.

Dieser Gerichtsreporter der Tageszeitung hat mich eines Tages auf dem Weg zu seiner Arbeit bemerkt. Er hat mich sehr lange beobachtet, bevor er sich selbst zeichnen ließ. Ich erinnere noch gut, was für ein merkwürdiges, verzerrtes Gesicht er gezogen hat. Als wollte er die Grenzen meines Könnens ausloten.

Sanna stößt mich an. Du bist schon wieder mit deinen Gedanken woanders.

Sorry. Ich lächele sie an. Stimmt, weit weg.

Okay, aber jetzt musst du hier sein.

Im Hier und Jetzt?, frage ich lachend zurück.

Sie verdreht die Augen gespielt genervt, immer diese blöden Buddhistenwitze. Sie tippt auf meine Zeichnungen.

Zwei fehlen, denke ich, die beiden wichtigsten.

Sehr beeindruckend, voller Kraft und Leben, sagt sie, und ich spüre, dass sie ihre wahren Gedanken nicht teilen will.

Das verstehe ich, passt vielleicht im Moment wirklich nicht. Allerdings frage ich mich, warum sie sie dann so intensiv studiert hat.

Sanna macht eine weitausladende Geste in die Runde. Achtung, alle Aufmerksamkeit zu mir!

Es dauert, bis das bei allen angekommen ist. Dann nickt sie der Köchin hinter der Durchreiche zur Küche zu. Zuerst sehe ich nur den Widerschein flackernder Kerzen, dann eine gewaltige Torte mit unzähligen brennenden Kerzen, die die Köchin vorsichtig vor sich herbalanciert. Um mich herum wildes Gestikulieren, Umarmungen, Schulterklopfen, Küsse. Ich hebe Sanna hoch und wirbele sie durch den Raum, woraufhin sie mit ihrem herrlichen Lachen antwortet, bestimmt ein lautes, denn Sanna ist die Einzige von uns, die sprechen und hören kann. Sie wurde geboren und großgezogen von gehörlosen Eltern. Ein CODA-Kind, child of deaf adults, oder, wie sie es nennt, ein Weder-noch-Kind, das sich weder in der Welt der Gehörlosen voll zugehörig fühlt noch in der der Hörenden.

Ich puste und puste. Fünfzigster Geburtstag, fünfzig Kerzen, kein Mensch schafft so viele auf einmal. Dann breche ich ein großes Stück aus der Torte, schiebe es mir in den Mund und schmiere dabei die Hälfte aus Spaß daneben, während alle anderen klatschen, und wir lachen wie die Kinder. Grunzend, giggelnd, gurrend, schmatzend oder wie immer das klingen mag, was wir da machen …

Tessa

»Du riechst nach Adrenalin«, konstatiert Babette mit ihrer unverblümten Direktheit.

Der stechende Geruch des Stresshormons, den man an sich selbst oft gar nicht wahrnimmt.

Sie lacht. »Ich warte, bis du geduscht hast.«

Ich verstecke die beiden Zeichnungen in meinem Necessaire, noch bin ich mir nicht sicher, ob ich sie nicht einfach wegwerfen soll, um jeden weiteren Gedanken an den Unbekannten, an den Dieb meiner Ruhe loszuwerden. Zumindest für die nächsten Stunden muss ich ihn aus meinem Kopf verbannen. VIP-Partys sind extrem fordernd.

Ich pelle mich aus meinen Klamotten. Mich vor anderen zu entkleiden ist mir unangenehm, weshalb ich vor Babette gleich zu Beginn unserer Arbeit ein ziemliches Gewese gemacht habe. Nach drei Tagen sagte sie schließlich lachend zu mir: »Ich verspreche, dass ich keine Fotos mache, und wenn du willst, gucke ich weg, but keep it simple, okay?«

»Ich wette, Fabian hat gemeckert«, mutmaße ich auf dem Weg ins Bad.

»Hat er«, antwortet sie. »Ich habe ihm gesagt, du müsstest noch mal schnell weg. Drogen kaufen.«

Das ist Babettes Humor. Ich muss grinsen, nicht über das, was sie gesagt hat, sondern über das, was Fabian in dem Moment höchstwahrscheinlich gedacht hat: Die blöde Tucke, die schmeiß ich raus! Aber das geht ja nicht, weil Tessa sie so sehr mag. Dann als Nächstes – auf Fabians Rationalität ist eben Verlass: Wenn es Tessa guttut, mal schnell abzuhauen, dann ist das auch gut für mich, Hauptsache, sie taucht pünktlich wieder auf.

Recht hat er.

»Was war vorhin mit dir los?«, fragt Babette.

Ich zögere. Kann ich dazu etwas sagen, wenn ich noch nicht einmal mit Fabian geredet habe?

»Es sah so aus, als wär dir schwindelig.«

»Nur so ein Moment, wahrscheinlich Reste vom Jetlag«, antworte ich, aber das stimmt nicht. Ich kenne mich aus mit Jetlag, und das war definitiv etwas anderes.

Babette nickt. »Deine Klamotten liegen bereit, wenn du fertig bist mit Duschen.« Sie lächelt. »Extravagant und leisure.«

Ich verschwinde im Badezimmer, einem riesigen Raum mit prunkvoller barocker Ausstattung, fast als wäre ich nicht Gast in einem Hotel, sondern im Schloss Sanssouci.

VIP-Party. Mit zwanzig hatte dieser Begriff für mich etwas wahnsinnig Verlockendes: Tessa Boden im Zentrum der Bewunderung, und alle kommen meinetwegen, dem Superstar, nach dessen Licht sich jeder reckt wie Sonnenblumen nach der Sonne. Heute, fünfundzwanzig Jahre später, überwiegt bei mir ein anderes Gefühl: Ich bin froh, wenn so eine Party vorbei ist. Nicht weil es mir generell lästig ist. Es ist diese Vorhersehbarkeit, dieses immer Gleiche, dieses Angestrengte. Menschen verändern sich, wenn sie mir gegenüberstehen, und ich kann es nicht verhindern, egal, wie ich mich verhalte. Es gibt keine Normalität im Umgang mit einem Star. Schon gar nicht auf einer solchen Party.

»Tessa …«, sagt Fabian mahnend, während wir auf den Aufzug warten. Er kennt mich einfach zu gut und spürt, welche Art von Gedanken mir gerade durch den Kopf geht.

Ich reagiere nicht.

Er fasst mich am Arm. »Da oben entscheidet sich heute ein Millionendeal.«

»Das hast du die letzten Tage wirklich oft genug gesagt.«

»Und wieso habe ich dann das Gefühl, dass dir das auf eine Art egal ist?«

»Keine Ahnung.«

»Ist es dir egal?«

»Ist es nicht, und das weißt du auch«, pflaume ich zurück.

Natürlich nicht, fünf CD-Produktionen in den nächsten drei Jahren mit den besten Dirigenten und den besten Orchestern der Welt, den Berliner Philharmonikern, dem London Symphony Orchestra, den Los Angeles Philharmonic, dem Amsterdamer Koninklijk Concertgebouworkest und den Wiener Philharmonikern, und das alles mit einem garantierten Gesamthonorar im zweistelligen Millionenbereich.

»Du wirst die erste klassische Sängerin sein, die so einen Vertrag bekommt, meine Teure«, säuselt Fabian, »und die erste und einzige, die ihn durch und durch und überhaupt und sowieso verdient.«

»Lass es«, stöhne ich auf und schiebe seine Hand weg.

Ich will nicht, dass er an meine Eitelkeit appelliert. Weil ich nicht eitel sein will und genau das unglaublich schwer ist, wenn man von morgens bis abends bewundert und in den Himmel gelobt wird. Er hat ja recht, dieser Vertrag ist der absolute Wahnsinn, keine Plattenfirma der Welt würde ihn in diesen Zeiten mit wem auch immer abschließen. Es ist einzig und allein Fabians Verhandlungsgeschick zu verdanken, der zu dem vergleichsweise mageren Angebot der Plattenfirma zusätzlich einen hochpotenten Geldgeber ins Boot geholt hat, einen, der bereit ist, die Produktionskosten und den millionenschweren Vorschuss zu übernehmen auf die zu erwartenden Einnahmen durch Streaming, Download und den Verkauf der Tonträger.

Der Aufzug kommt, und wir steigen ein. Fabian drückt den Knopf Dusk-’Till-Dawn-Bar.

»Der Sassner ist unberechenbar. Aber wenn du ihn heute Abend um den Finger wickelst, unterschreibt er.« Er stöhnt theatralisch auf. »Finally.«

Edward Sassner, Software-Milliardär, neureich, neurotisch. Mehr muss man nicht wissen.

»Er will, dass ich ein Küken in seinem Stall werde.«

»Ach, komm, Tessa! Das ist unter deinem Niveau. Er liebt klassische Musik, und er verehrt dich als Sängerin.«

Auch das, würde ich sagen. Neben seinem Interesse, mich als schillerndes Aushängeschild in seinen gesellschaftlichen Bemühungen zu benutzen. Was mich sehr an den britischen Milliardär Mohamed Al-Fayed erinnert, der seinerzeit das ehrwürdige, traditionsreiche Londoner Kaufhaus Harrods gekauft hat, um endlich von der englischen Aristokratie anerkannt zu werden. Was nie funktioniert hat, auch nicht als sein Sohn Dodi zum Liebhaber von Lady Diana aufgestiegen war. Im Grunde soll ich für Sassner seine Lady Di sein.

Fabian grinst mich breit an. »Ich weiß, was du denkst.«

Ich verdrehe die Augen. »Dafür braucht es keinen siebten Sinn.«

Er reckt sich, holt tief Luft, das kenne ich schon, jetzt kommt etwas Hochphilosophisches. »Das ist alles nur ein Spiel, Tessa. Und wenn man fürs Spielen so viel Geld bekommt, sollte man einfach nur mitspielen.«

Ich recke mich ebenfalls und hole tief Luft. »Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen dir und mir, Fabian. Sobald Sassner unterschrieben hat, steigst du aus dem Spiel aus. Mission accomplished. Für mich beginnt es dann erst, und es wird drei Jahre dauern.«

»Drei Jahre mit den tollsten Orchestern und den bedeutendsten Dirigenten der Welt. Ich beneide dich.«