8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Eifeler Literaturverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Heimatschriftstellerin Antonie Haupt nimmt uns mit auf eine Zeitreise in die Ära der Gegenreformation und des Dreißigjährigen Krieges vor nun fast 400 Jahren, in der auch der berühmte Jesuitenpater und »Hexenanwalt« Friedrich Spee wirkte. Sein Leben und vor allem sein Einsatz als Fürsprecher für die während der Hexenverfolgung Bedrängten stehen im Mittelpunkt der Erzählung. Sein menschliches, manchmal obrigkeitswidriges Handeln kann uns dabei auch heute noch dazu veranlassen, prüfend auf die Gegenwart zu schauen. Diese von Elmar Lübbers-Paal sorgsam bearbeitete und herausgegebene Ausgabe von »Hexe und Jesuit« stellt eine originalgetreue Ausgabe des Werkes der Schriftstellerin Viktorine Endler dar, die es unter dem Pseudonym Antonie Haupt erstmals im Jahre 1893 publizierte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 233

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Antonie Haupt

Hexe und Jesuit

Erzählung aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges

Mit einem Vorwort von Margot Käßmann

Herausgegeben von Elmar Lübbers-Paal

Impressum

© 1. Auflage 1893 Druck und Verlag der Paulinus Druckerei, Trier

Neue, durchgesehene Auflage © Eifeler Literaturverlag 2021

Lektorat: Mareike Sauer

Um den Lesefluss zu gewährleisten, sind wenige Worte, an die heute übliche Verwendung, angepasst worden (Zum Beispiel Hülfe zu Hilfe). Ansonsten handelt es sich bei diesem Werk um eine originalgetreue Übertragung.

Abbildungsnachweise

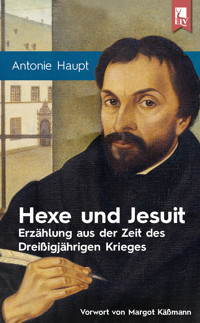

Titelbild: Martin Mendgen: Porträt des Trierer Jesuiten Friedrich Spee, 1938, Öl auf Leinwand, Stadtmuseum Simeonstift Trier, Inv.-Nr.: III 1298, Aufnahme: Bernhard Matthias Lutz, Konz; Wappen auf der Buchrückseite: Wappen der Familie Spee, hier nach Otto Hupp,Münchener Kalender 1924, Trier.

ISBN-10: 3-96123-xxx-X

ISBN-13: 978-3-96123-xxx-x

E-Book:

ISBN-10: 3-96123-031-5

ISBN-13: 978-3-96123-031-0

Zeitgenössisches Ölgemälde von Friedrich Spee, vermutlich kurz nach seinem Tod gemalt. Quelle: commons.wikimedia.org/Fotograph unbekannt

Cautio Criminalis, Ausgabe von 1631

Quelle: commons.wikimedia.org

Vorwort

»Hexe und Jesuit« ist ein Roman, der nun schon 100 Jahre alt ist. Teilweise ist das der Sprache natürlich anzumerken. Und doch bin ich sehr froh und dankbar, dass dieses Buch in unseren Tagen neu erscheint.

Das liegt zum einen daran, dass die Autorin Viktorine Endler, die es unter dem Pseudonym Antonie Haupt veröffentlichte, eine der Frauen ist, die sich durch ihre schriftstellerische Tätigkeit eine gewisse Selbstständigkeit erarbeiten konnte. Sie war an der höheren Töchterschule in Trier gut gebildet, historisch interessiert und verfasste mehrere historische Erzählungen und Romane. In ihrer Generation (sie war Jahrgang 1853) gibt es diesbezüglich nicht sehr viele Vorbilder, wobei interessanterweise ihre Schwester Maria Krug ebenfalls Schriftstellerin war. Viktorine Endler lebte seit ihrer Heirat 1887 in Hannover, im Stadtteil Ricklingen wurde 2012 ein Weg nach ihr benannt. Gut, wenn solche Frauen erinnert werden, deren Namen allzu schnell der Vergessenheit anheimgestellt werden.

Zum anderen ist mir wichtig, an Friedrich Spee zu erinnern. Vielen ist er bekannt als Dichter von Kirchenliedern, beispielsweise »Zu Bethlehem geboren«. Erst als ich eine Andacht zu seinem Lied »O Heiland reiß die Himmel auf« verfasste, wurde mir klar, welch bedeutende Rolle er als »Anwalt der Hexen« gespielt hat. Es wird tradiert, er sei Beichtvater von Frauen gewesen, die der Hexerei angeklagt waren oder habe sie zum Scheiterhaufen begleitet. Historisch ist das umstritten. Wann immer ich aber die vierte Strophe singe – und das Lied ist heute auch im evangelischen Gesangbuch vorhanden, scheint mir das doch sehr wahrscheinlich. Er hat mitgelitten, Empathie gezeigt, wenn er dichtet:

Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt,

darauf sie all ihr Hoffnung stellt?

O komm, ach komm vom höchsten Saal,

komm, tröst uns hier im Jammertal.

Auf jeden Fall hat Spee ganz offensichtlich die Hexenverfolgung und die Hexenprozesse kritisch beobachtet. In seinem Buch Cautio Criminalis, das er 1631 anonym veröffentlichte, fragt er an, ob Folter der Wahrheitsfindung dienen könne. Er vermutet, die verurteilten Frauen seien unschuldig. Das war gewagt für seine Zeit. Und gleichzeitig ein Plädoyer für Menschlichkeit, Nächstenliebe. Die notwendige christliche Empörung gegen Gewalt, zumal, wenn sie von der Kirche legitimiert wird.

Ich bin lutherische Theologin. Aber der römisch-katholische Jesuitenpater ist mir Vorbild. Weil er mutig für Frauen eingetreten ist, die rechtlos waren. Er hat dazu beigetragen, dass diese unsäglichen Hexenprozesse abgeschafft wurden, in denen Frauen diffamiert wurden, die keinerlei Schuld auf sich geladen hatten. Die unmenschliche Folter, die Schauprozesse, die entsetzlichen öffentlichen Verbrennungen widersprachen absolut der Lehre Jesu von der Liebe Gottes. Dagegen aufzustehen – und wenn auch zum eigenen Schutz anonym – ist auch heute Aufgabe von Christinnen und Christen in aller Welt. Deshalb ist es gut, dieses Buch wieder neu lesen zu können.

Ich danke allen, die sich um die Neuauflage verdient gemacht haben.

Hannover im Juli 2020

Margot Käßmann

Zweihundert hat zum Holzstoß hingeleitet

Ein heil´ger Mann, ein gottgeweihter Dichter,

Deß süße Stimm´ erklang »trutz Nachtigall«,

Ein starker Mann, der mutig dem Gelichter

Des tollen Wahnes und der Grausamkeit

Auf eigne Leibgefahr entgegentrat;

Dem Tartarusgezücht zum Geisterstrei.

Warf er den Handschuh hin mit kühner Tat.

Wer kennt nicht Friedrich von Spee, den Helden?

Von ihm wird rühmend die Geschichte melden,

Sein Name wird im spätesten Jahrhundert

Gepriesen, seine kühne Tat bewundert.

Von der verfolgten Unschuld überzeugt,

Ruft Friedrich von Spee gleich strafenden Propheten:

»Weh euch! Unschuld´gen Blutes Klage steigt

Und schreit zum Himmel auf in Qual und Nöten.

Weh euch, ihr blinden Könige und Fürsten!

Ihr fragt um Rat und folget den Doktoren,

Die, selber blind, nach fremder Habe dürsten,

Gewissensruh´ und Ehre längst verloren!

Weh! Deutsches Vaterland, was diese sagen

Und lehren, ach! mußt blutend du ertragen.«

Ob des Propheten Haupthaar plötzlich bleichte,

Den Krankenpfleger früh der Tod erreichte,

Was er für Recht und Menschlichkeit gesprochen,

Das hat der Wahrheit leuchtend Bahn gebrochen.

Franz Seraphin

»Der Galgenbaum«, aus dem 18-teiligen Radierzyklus »Die großen Schrecken des Krieges« (Les Grandes Misères de la guerre), nach Jacques Callot (1632). Die Abbildung zeigt die Exekutionen.

Die »Hexenprobe« (Wasserprobe, Hexenbad) – versank die Inkulpantin, war sie unschuldig, schwamm sie oben, war sie überführt. Die »Probe« wurde als »Vorprobe« eingesetzt, um den Hexereiverdacht gegen die angeklagten Frauen zu widerlegen oder zu bestätigen.

Holzschnitt, um 1600.

I. Der Überfall

Über der Heide graute der Morgen. Von den vereinzelten Bäumen fielen schwere Tautropfen nieder auf das erste Frühlingsgrün der Erde. Im nahen Tannenhain sang die Nachtigall in schmelzenden langgezogenen Tönen. Ihr Lied stimmte zusammen mit der feierlichen Ruhe des Sonntagsmorgens, es erhöhte den beschaulichen Reiz der Sabbatfrühe.

Auf der weiten weichen Fläche trabte lautlos ein einsamer Reiter dem Waldfleck zu. Ein langer schwarzer Mantel umfloß in reichen Falten die hohe Gestalt. Auf dem Kopfe trug der Mann ein priesterliches Birett.

Die vornehme Haltung, die ganze äußere Erscheinung verriet den Hochgeborenen. Silberweißes welliges Haar quoll unter dem Birett des Reiters hervor, während ein auf spanische Weise zugespitzter Vollbart, der das schmale, bleiche, fast noch jugendliche Antlitz umrahmte, tiefschwarz war. Auf schmerzliche Erfahrungen, auf herbe Seelenleiden deuteten außer den frühgebleichten Locken des Mannes auch die Falten auf der hohen Stirn und die feinen Linien, welche von der stark gebogenen, edel geformten Nase sich abwärts nach den Mundwinkeln senkten. Diese kräftig entwickelten Mundwinkel sprachen von ausgeprägter Charakterstärke, während der weiche freundliche Ausdruck des nicht gerade kleinen Mundes auf große Herzensgüte schließen ließ. Geistvolle, zuweilen schwärmerisch aufleuchtende, tiefblaue Augen belebten die eigenartig fesselnden Züge, die wohl keiner vergaß, der sie einmal gesehen hatte.

Am Horizonte tauchte eben mit purpurner Pracht die Sonnenscheibe empor. Hell erglänzten gleich wie unzählige Diamanten die Tautropfen an den Bäumen, an den Heidesträuchern und den Gräsern. Der Reiter schaute auf; er sog gleichsam mit den Blicken die Herrlichkeit des Morgens ein, flammenartig erstrahlte sein Auge, seine Lippen bewegten sich wie im Gebet, leise begann er zu sprechen, seine Stimme aber wuchs allmählich in immer größerer Begeisterung an:

»Jetzt rollet sich der Himmel auf,

Jetzt drehen sich die Räder,

Der Frühling rüstet sich zum Lauf,

Geschmückt mit Rosenfelder.

Wie strahlt es schön und frisch und kraus

In allen Elementen!

Kein Mensch spricht halb die Wonne aus,

Nicht Redner und Skribenten1.

O Gott, ich sing´ von Herzen mein,

Gelobet muß der Schöpfer sein!

Die stolzen Bäum´ in Wäldern wild

Sind zierlich ausgebreitet,

Aus Erden ist geschnitzt dies Bild,

Kein Werkzeug hat´s bereitet!

Wer hob euch in die Luft hinauf,

Wer gab das Grün den Zweigen?

Wo gab´s die Farben all´ zum Kauf?

Vor Staunen muß ich schweigen.

O Gott, ich sing´ von Herzen mein,

Gelobet muß der Schöpfer sein!

Wo man das Auge wendet hin,

Mit Lust wird es ergötzet,

Ergötzt wird auch ein jeder Sinn,

Daß er die Wunder schätzet.

Gar reich ist alle Welt geschmückt,

Welch´ Künstler könnt´s erdenken?

Wer´s recht bedenkt, wird ganz verzückt:

Sein Haupt, das muß er senken.

O Gott, ich sing von Herzen mein,

Gelobet muß der Schöpfer sein.

Drum lobe ihn, Du Menschenkind,

In diesen schönen Zeiten,

Die Traurigkeit schlag in den Wind,

Spann auf die besten Saiten!

Laß tönen Harfe und Lautenklang,

Stimm an die süßen Geigen,

Mit Orgelton und reinem Sang

Mußt Du ihm Ehr´ erzeigen!

O Gott, ich sing von Herzen mein,

Gelobet muß der Schöpfer sein!«

So weit war der Dichter in seinem Lobe Gottes gelangt, da wieherte das Rößlein voller Lust der Morgensonne entgegen und schüttelte gewaltig den Kopf. »O du Schelm, du Erzschelm!«, lachte der in seiner Begeisterung Gestörte so herzerquickend und in so wahrhaft kindlicher Freude, daß jeder hätte mitlachen müssen. »Du lieber Brauner meinst, ich hätte vom Hafer und vom sprossenden Klee singen müssen, wenn es in dieser zerrütteten Zeit überhaupt noch etwas zu besingen gäbe.« Er klopfte dem Tiere vergnüglich den Hals. »Ja, du Braver begreifst es nicht, daß dein Herr in diesen Tagen gewaltiger Kriegsnot zwischen Mord, Totschlag und Sittenverwilderung ohne Maß und ohne Grenzen noch Lust hat, Gott, den Herrn, Lob und Preis zu singen. Du begreifst es nicht, daß kein Wort meiner deutschen Lieder die Stürme ahnen läßt, welche unser Vaterland durchtoben. Ja, ja, du guter Brauner, trotz aller Nachtigallen will ich auf gut poetisch süß und lieblich singen; eigenen Schmerz will ich nicht offenbaren, weil ich mir ein anderes Ziel gesteckt habe – das Lob und den Preis der göttlichen Liebe. – Aber was ist mit dir, mein Tier? Du reckst die Ohren, und ich glaube gar, du scheust, ja du zitterst. Voran, voran, Alter, wir müssen auf unserem Posten sein! Meine zur Kirche zurückgekehrten Kinder warten darauf, daß ich das heilige Opfer für sie darbringe, daß ich ihnen das Evangelium vom guten Hirten verkünde.«

Wenn auch die hohen Tannenwipfel des Waldes, der unseren Reiter unlängst umfangen hatte, von der Purpursonne wie in flüssiges Gold getaucht erschienen, so lagen dennoch tief unten die eben entfalteten Fächer des Farnkrautes und das junge Gestrüpp rings umher unter den dunklen Fittichen der Dämmerung noch nebelhaft verborgen.

Da reitet es heran, gespenstig, schnell und still, Roß und Reiter grau in grau. Wie Fledermausflügel umflattert graue Gewandung den schemenhaften Reiter. Da blitzt es auf. Ein Knall – der Braune bäumt sich und fällt zur Erde.

Einen Augenblick zuckt es wie jähes Erschrecken über des Priesters Antlitz. Im nächsten Momente aber klopft er lächelnd den Hals des Tieres. »Empor, empor, mein alter Freund! Die Kugel ging fehl, ich sah es. Wer wird sich von Furcht übermannen lassen?« Das Zureden hilft; das brave Roß arbeitet sich wieder auf die Beine und beginnt, Reißaus zu nehmen. »Brav, brav, mein Brauner! Wir dürfen uns nicht meuchlings morden lassen, unsere Mission auf dieser Erde ist noch nicht erfüllt.«

Da kommt aus nächster Nähe eine zweite Kugel. Auch sie trifft nicht. »Nur zu, mein Liebling, nur zu! – O Herr Jesus, hilf mir, mein Werk zu vollenden! Allerseligste Jungfrau, heiliger Ignatius, Eurem Schutze empfehle ich mich!« So geht´s in rasendem Galopp hinaus ins freie Feld. Wie ein Schatten aber jagt es hinterher, und dann kommt es nah, ganz nah heran. Erstarrend schaut der Priester vor sich ein spinnwebfarbenes bartloses Antlitz unter breiter fahler Hutkrämpe. Zwischen schmalen grauen Lippen blinken ihm bleiche Zähne entgegen, und gespensterhaft funkelt in grünlichem Phosphorglanze ein Augenpaar ihn an. Gräßliche Verwünschungen zischen heiser zwischen den farblosen Lippen hervor; und dann hageln Schwerthiebe auf Kopf und Nacken des Wehrlosen. Der hält, trotz aller Schmerzen, sich aufrecht und stammelt leise Gebete.

Da plötzlich dröhnte der Boden unter dem Hufschlag eines mächtigen Streithengstes. Ein Gewappneter sprengte eilig herbei. Unter dessen Sturmhelm schaute ein schönes Jünglingsangesicht zornsprühend und kühn in die Welt.

»Fahre zur Hölle, wohin Du gehörst, Du Unhold, Du Satansknecht!«, donnerte der Mann in Eisen den Grauen an. Zugleich sauste ein Schwerthieb nieder, der den Gespenstigen in zwei Teile gespalten hätte, wenn dieser nicht mit Windesschnelle entwichen wäre. Das Schwert teilte die leere Luft. Der junge Ritter schaute zuerst verblüfft drein; dann aber wollte er, von heiligem Zorn übermannt, hinter dem Fliehenden hinterherstürmen. Da fiel sein Blick auf die von Blut überströmte Gestalt des Mißhandelten. Der Anblick änderte seinen Entschluß. Tränen des Mitleids glänzten in seinen dunklen Augen, er legte ohne Zögern den eisenbeschienten Arm um den im Sattel Schwankenden und nahm das an allen Gliedern zitternde alte Rößlein des Bewunderten an dem Zügel.

»O lieber ehrwürdiger Pater Spee, wie hat der Bösewicht Euch zugerichtet! Wie schlimm hat man Eurem frommen Liebeseifer vergolten, wie schlecht hat man Euer edles Vertrauen belohnt! O, hättet Ihr Euch warnen lassen, hättet Ihr den Schauplatz Eures segensreichen Wirkens geflohen, ehe der Haß und die Rache der Unbußfertigen Euch nachgestellt und erreicht hätte!«

Ein mattes Lächeln glitt über des todeswunden Mannes Antlitz: »Ich danke Euch, Graf Kesselstatt, für Eure tatkräftige Hilfe, für Eure Teilnahme! Und freuet Euch mit mir, lieber Sohn, daß ich gewürdigt werde, ein Geringes für die Wahrheit unseres Glaubens zu leiden. Auf meinem Posten muß ich ausharren, bis ich das Land dem heiligen Glauben wiedergewonnen habe. Der gute Hirt gibt sein Leben für seine Schafe«, so flüsterte er.

»Ich bewundere Eure Seelengröße, ehrwürdiger Vater«, sagte der Jüngling. Dann aber ballte er unwillkürlich die gepanzerte Rechte: »Hei, wie will ich den Verruchten züchtigen, sobald ich Euch in Sicherheit und in treuer Pflege weiß!«, rief er feurig. »Wie könnt Ihr Rache üben, Böses mit Bösem vergelten wollen!«, flüsterte der Missionar, den Ungestümen sanft verweisend.

»Lieber Pater Spee, Ihr seid so gut, ich kann´s nicht fassen. Aber ich räche Euch. In Stücke zerhaue ich den Elenden, wo ich ihn erspüre.«

Und leiser unwillkürlich setzte der Ritter hinzu: »Fleisch und Bein wird er doch haben? ...« Der halb Ohnmächtige wehrte mehrmals ab, den Zürnenden auf das Wort verweisend: Liebet Eure Feinde. Dann ging es sachte der Ortschaft Woltorp zu. »O, Herr Pater, nun seid Ihr geborgen. Da kommt der tolle Herr Tyle, den Ihr vom fanatischsten Prediger der neuen Lehre zum wärmsten Verfechter unseres alten Glaubens bekehrt habt«, rief der Gewappnete freudig.

Es war eine bemerkenswerte Erscheinung, welche den beiden in den Weg trat. Dunkelfarbige, lange Gewänder umhüllten die kräftigen Glieder des rotbärtigen Riesen; ein breitkrämpiger Hut deckte den blonden Scheitel desselben; die Beine steckten bis über die Knie in rotledernen Stiefeln. Mit lebhafter Handbewegung grüßte der Recke2 aus der Ferne schon herüber; doch als er näherkam und mit Befremden den Freund bleich und blutüberströmt erschaute, stiegen Tränen in seinen Augen empor. »Was ist geschehen? O, teurer Vater, welches Unglück widerfuhr Euch?«, rief er wie außer sich.

Der Halbtote richtete sich auf und versuchte zu lächeln: »Bringt nur warmes Wasser, lieber Tyle, und laßt zur heiligen Messe läuten«, sagte er in bewundernswerter Selbstbeherrschung.

Hier tut Hilfe Not, das sieht Herr Tyle. Er fragt kein Wort mehr. Stumm eilt er nach Hause und kehrt in wenig Augenblicken schon mit Linnen-Verbandzeug, mit kaltem Wasser und frischen Eiern zurück. »Warmes Wasser, mein Vater, hilft Euch nichts, hier sind kalte Umschläge von Nöten«, erklärt der Riese mit von Mitleid bebender Stimme. Er hob den Pater vom Pferde und kühlte ihm mit barmherziger Hand die Wunden. O welch ein Anblick, fünf Wunden am Kopfe und zwei im Rücken! Der eisenfeste Mann schnitt bebend unter eigenen Schmerzen die Hautfetzen vom Antlitz des Freundes und stillte dann mit dem aus Eiweiß bereiteten Pflaster das Blut des Bekenners. Der Gewappnete aber, Graf Dankmar von Kesselstatt, ritt derweil hastig von dannen; er hatte sich noch eine Aufgabe gesetzt.

Schlimme Nachrichten haben Flügel. In kurzer Zeit war eine weinende Menschenmenge um die kleine Gruppe versammelt. Die Kirchenglocken luden inzwischen feierlich zum Gottesdienste ein. »Macht schnell, macht schnell, lieber Freund! Ich muß ja für meine Kinder das heilige Meßopfer darbringen. Deren liebe Seelen gelten mir höher, als mein hinfälliger Körper. Hört, wie die Glocken uns zur Sonntagsfeier rufen!«, sagte Spee voller Ungeduld und richtete trotz aller Schwäche, trotz aller Schmerzen sich auf, um zur Kirche zu gehen.

Das eben geschilderte Ereignis an dem Sonntage »Miseri cordiae«, dem 29. April 1629, fällt in die verwirrteste und traurigste Zeit der deutschen Geschichte, in eine unglückselige Zeit des Hasses und der Zwietracht, der Glaubensspaltung und der Verwilderung. Die Greul des dreißigjährigen Krieges fegten über unser Vaterland dahin und verwandelten das blühende Reich in einen Schutthaufen. Die kaiserlichen Feldherren Tilly und Wallenstein hatten zu Beginn unserer Erzählung ganz Norddeutschland den protestantischen Heeren wieder abgewonnen. Kaiser Ferdinand II. hatte, von den katholischen Fürsten gedrängt, im März das Restitutionsedikt3 erlassen, wonach alle von den Protestanten eingezogenen Stifts- und Kirchengüter zurückgegeben werden sollten, und den Katholiken erlaubt wurde, eine Gegenreformation ins Werk zu setzen. Zur Durchführung dieser Bestimmung entsandte der Kaiser Kommissarien, die im Falle der Widersetzlichkeit ermächtigt waren, die nächstgelegene Heeresabteilung zur Hilfe zu rufen. Solche durchaus rechtliche Maßregel erwies sich dennoch als eine unzeitgemäße und unheilvolle, denn sie schürte den Religionshaß und fachte alle Leidenschaften an. Die dem protestantischen Kultus ergebene Grafschaft Peine mit ihrer Stadt und dreißig Dörfern gehörte zum Hildesheimer Stifte, stand aber seit Anfang des Jahrhunderts unter der Oberhoheit des Kurfürsten und Erzbischofs von Köln. Kurfürst Ferdinand von Köln nahm, durch Tilly´s Siege in Niedersachsen ermuntert, die Gelegenheit wahr, das jus reformandi, ein wesentliches Attribut der Landeshoheit, auchseinerseits auszuüben. Er verlangte von den Jesuiten den Pater Spee als Glaubensapostel.

Friedrich Edler von Spee zu Langenfeld entstammte einem alten rheinischen Adelsgeschlecht. Er war zu Kaiserswerth, einem kurkölnischen Städtchen, im Jahre 1591 geboren. Als neunzehnjähriger Jüngling zerbrach der feurige, geistvolle Sproß eines edlen Geschlechtes Wappen und Stammbaum, entschlug sich aller Freuden der Welt und trat in den Orden der Gesellschaft Jesu ein, in dessen Geist er während seiner Gymnasialstudien tiefen Einblick getan hatte. In dem Probehaus für die rheinische Gegend zu Trier wurde der junge Spee alsdann drei Jahre lang für seine wichtige Bestimmung herangebildet. Darauf entsandte man ihn als Lehrer der schönen Wissenschaften nach Köln, wo er wieder drei Jahre lang mit großem Erfolg wirkte und sich die innigste Liebe aller seiner Schüler erwarb. Nach weiteren fünf Jahren des theologischen Studiums erlangte er die Priesterweihe. Dann hatte er den Lehrstuhl der Philosophie und Moraltheologie in Köln mit großer Auszeichnung inne. Seine Liebenswürdigkeit, Sittenstrenge und Frömmigkeit, sowie seine hervorragenden Geistesanlagen, besonders die hinreißende Beredsamkeit, lenkte die Augen der Mitwelt auf ihn. Der Kurfürst Ferdinand von Köln erbat sich den Pater Spee als Domprediger für Paderborn, wo der Protestantismus große Ausdehnung gewonnen hatte. Mit mächtiger Begeisterung, mit bedeutendem Erfolge wirkte der gelehrte Priester hier drei Jahre lang für die katholische Sache. Der ihn so beglückenden und erhabenen Tätigkeit wurde der feurige Prediger jäh enthoben durch einen von seinen Obern ihm übermittelten Ruf des Würzburger Bischofs Philipp Adolf von Ehrenberg nach dessen Residenz. Im dort selbst entglommenen, durch Aberglauben und Habsucht geschürten großen Hexenverbrennen war er von dem milden und frommen Bischofe zum Beichtvater der unglückseligen Opfer ausersehen. Im tiefsten Innern erschütterte den edlen Priester der furchtbare Beruf. Kein Wunder, daß der fortwährende Verkehr mit namenlosem Elend und Schrecken ihn geistig und körperlich aufrieb, ja seine Lebenskraft untergrub. Der demütige Ordensmann war aber von der Vorsehung auserwählt, mit kühner Hand dem Verderben ein Ziel zu setzen. Er schrieb unter dem unmittelbaren Eindrucke der erschütternden Ereignisse seine Erfahrungen nieder. Zurzeit, da wir ihn kennen lernen, trug Spee die dem Rechte und der Menschlichkeit Bahn brechende Schrift freilich erst im Entwurfe auf dem Herzen.

Des Paters jetzige Tätigkeit als Gegenreformator der Grafschaft Peine war schwierig, doch ungleich tröstlicher, als der erschütternde Beruf in Würzburg. Seine Oberen hatten den edelsten Sohn ihres Ordens nicht länger in der großen Lebensgefahr belassen wollen und ihn daher auf Bitten des Kölner Kurfürsten Ferdinand mit der schönen Aufgabe betraut, Stadt und Land Peine der Kirche zurückzuführen. Unermüdet reiste Spee dann während des Winters von Ort zu Ort, um den Leuten mit flammender Beredsamkeit die Glaubenswahrheiten zu erklären. Mit seinem vom Feuer reiner Gottes- und Menschenliebe durchglühten Geist, mit seiner großen Gewandtheit im Umgange mit Personen jeden Standes und Charakters nahm er gar bald aller Herzen gefangen. Als der Frühling ins Land zog, da feierte der seeleneifrige Missionar das Auferstehungsfest inmitten einer großen dem katholischen Glauben zurückgewonnenen Gemeinde. Die Stadt Peine und 26 Dörfer hatten sich in wenigen Monaten bekehrt. Selbst viele der früheren protestantischen Prediger waren des Ordensmannes treue Freunde geworden, unter ihnen namentlich der »tolle Herr Tyle«, der ihm mit inniger Liebe und Begeisterung anhing. Desto heftiger war der Haß und die Rachsucht der wenigen, welche der Überzeugungskraft des feurigen Redners sich absichtlich verschlossen und ihm zu widerstehen vermocht hatten. Sie streuten aus, der Jesuit habe die Maßregel des Kurfürsten veranlaßt, wonach nur Katholiken in den Rat gewählt werden sollten; sie legten ihm auch die strenge Durchführung des kaiserlichen Restitutionsediktes in ihrem Lande zur Last. Die Gefahr, womit sein Leben stündlich bedroht war, kannte Pater Spee sehr wohl; als treuer Seelenhirt aber verharrte er auf seinem Posten, bis der Meuchelmörder ihn traf.

Zum dritten Mal lud feierlich volles Glockengeläute zum Gottesdienste ein. Der größte Teil der Gemeinde Woltorp lag lange schon in der Kirche auf den Knien und harrte des Priesters, der das Evangelium verkünden und das heilige Opfer darbringen sollte. Sie hatten keine Ahnung von dem furchtbaren Frevel, der inzwischen an dem teuren Vater verübt wurde.

»Wo er so lange bleibt? Gewiß hält ihn ein Sterbender zurück, dem er den letzten Trost spendet, dem er die heilige Wegzehrung reicht«, so fragten und beruhigten sie einander. Sie harrten und harrten.

Da endlich kam er, nein – Gott steh´ uns bei! – da bringt man ihn, bleich, blutüberströmt, dem Tode nahe. »Barmherziger Himmel, was ist geschehen?«

Der riesige Herr Tyle geleitete oder vielmehr er trug den Erschöpften zur Kanzel, zu jenem Predigtstuhle empor, von dem er selber vor wenigen Monaten noch die Lehre Martin Luthers seiner Gemeinde vorgetragen hatte. Voll bewundernder Ehrfurcht, voll tiefer Demut überläßt er dem Würdigeren den Platz. Beim Anblicke des mißhandelten, des pflichtgetreuen Hirten brachen die Leute tief erschüttert und fassungslos in Tränen aus.

Vater Spee aber las mit fester Stimme das Evangelium des Tages: »Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben für seine Schafe. Der Mietling aber, der kein Hirt ist, und dem die Schafe nicht zugehören, sieht den Wolf kommen, verläßt die Schafe und flieht; und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Der Mietling flieht, eben weil er ein Mietling ist, und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt, und ich den Vater kenne; und ich gebe mein Leben für meine Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, welche nicht aus diesem Schafstalle sind; auch diese muß ich herbeiführen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird ein Schafstall und ein Hirt werden« (Joh. X,11–16).

Der Missionar legte die Bibel hin: »Meine liebsten Kinder«, sagte er, »nun urteilet selbst, ob ich ein guter Hirte oder ein Mietling bin. Die Merkmale eines getreuen und liebenden Hirten trage ich an der Stirn und Schläfe ...« Er wollte weiterreden, aber die Kraft verließ ihn.

Schwer stützte er sich auf die Brüstung der Kanzel. Man hörte nur das leise Weinen der Gemeinde. Nach wenigen Augenblicken hatte des Dulders Willenskraft Schmerz und Schwäche überwunden. Er richtete sich empor und rief: »Meine Kinder, singt mit frohem Herzen dem Herrn Lob und Preis. Stimmt an: ›Großer Gott, wir loben Dich‹, und dann betet mit mir für meinen Verfolger. Der Ärmste wußte ja nicht, was er tat!«

Lautes Weinen antwortete ihm. Wer hätte singen können! Da rief Spee dem Sakristan4 zu: »Ei, Johannes, so fange Du doch an!« Der aber brachte vor Gram und tiefster Bewegung keinen Laut hervor. Der Pater rief abermals ermunternd:

»Wann beginnst Du? Singe, singe aus voller Brust!« Damit brach er zusammen.

Die Gemeinde stimmte jetzt wirklich, um dem vielleicht letzten Willen ihres guten Hirten zu gehorchen, leise mit bebenden Tönen das Loblied an; der Gesang aber war von Weinen und Schluchzen unterbrochen.

Inzwischen trug Tyle den Freund von der Kanzel herunter in sein Haus und ließ ihm allda sorgfältigste Pflege angedeihen. Sobald der Verwundete die Augen wieder aufschlug, sprach er den Wunsch aus, zurück nach Peine und von dort nach der Hildesheimer Ordens-Niederlassung gebracht zu werden. Herr Tyle konnte dem lieben Vater die Bitte nicht verweigern. Wohl oder übel hob er ihn in den Sattel und band ihn fest. Hierauf bewaffnete er sich selber mit einer Feuerbüchse und einem Schwert; seinen Hut aber setzte er dem Verwundeten auf, der die Kopfbedeckung bei dem Überfalle verloren hatte. Dann nahm er dessen Braunen an dem Zügel und geleitete ihn gen Peine. Mit Mühe nur konnte der Missionar die trauernden Landleute vom Nachfolgen zurückhalten.

Das Hochamt war gerade zu Ende, als der allen wohl bekannte ehemalige Prediger mit Spee in der Stadt anlangte. Die Leute stutzten über den seltsamen Aufzug und lachten unwillkürlich beim Anblick des doppelt bewaffneten barhäuptigen Theologen. Wie rasch verwandelte sich ihr Lachen in Weinen, als sie näherkamen und von dem Mordanfalle auf ihren geliebten Vater Spee erfuhren. Sie widersetzten sich dem mit Gewalt, daß der Erschöpfte heute noch weitergebracht werde. Rührend war der Wetteifer, mit dem sie alles Erdenkliche herbeibrachten, um des Verwundeten Leiden zu lindern. Eilboten wurden nach Hildesheim entsandt, um einen erfahrenen Wundarzt herbeizurufen. Da Pater Spee aber dringend bat, ihn selber nach Hildesheim zu führen, damit er, wenn es Gottes heiliger Wille sei, wenigstens im Kreise seiner Ordensbrüder sterbe, so entsprach man am folgenden Tage seinem Wunsche und bettete ihn in einem Wagen. Alle Einwohner von Peine begleiteten den Scheidenden unter lautem Weinen bis weit vor die Stadt. Mancher verhärtete Sinn wurde jetzt erst völlig erweicht. Was die strengen Maßregeln der Fürsten und die milden Ermahnungen des Missionars noch nicht vermocht hatten, das erreichte das vergossene Blut. Glaube und Liebe siegten. Alle erkannten, daß nur in dem Garten der katholischen Kirche solche Blumen des Opfermutes, des Liebeseifers und der Seelengröße erblühen.

Noch hatten die guten Leute ihren Pater nicht verlassen, da verursachte die Ankunft eines Reiters neue Aufregung. Es war Graf Kesselstatt, der, dem Mörder auf der Spur, seit gestern früh die Rüstung nicht abgelegt hatte. Trotz seines liebenswürdigen keckfrischen Wesens hatte der junge Graf noch wenig Freunde in dem Umkreise gefunden, wohin seine kriegerische Sendung ihn geführt. Der Kaiser hatte ihn als Reichskommissar mit der Ausführung des Restitutionsediktes im Hildesheimer Lande betraut. Es war hart, auf des Grafen Geheiß die schönen einträglichen Stifts- und Klostergüter wieder herauszugeben. Kein Wunder, daß man ihn ungern kommen sah! Heute aber umringte man ihn, begrüßte ihn dankbar als den Lebensretter des teuren Vaters und wollte tausend Einzelheiten von dem Überfalle berichtet haben.

»Doch sprecht, Herr Graf, was tatet Ihr mit dem mörderischen Halunken? Es gelang Euch ohne Zweifel, ihn dingfest zu machen?« Der Angeredete schüttelte in edlem Zorn erglühend den Kopf. »Vom Morgenrot bis Mitternacht verfolgte ich den Meuchelmörder über die Heide, durch Moor und Dickicht. Dreizehnmal zeigte sich meinen Blicken die graue Schreckgestalt in unbestimmter Ferne. Meine Kugeln trafen nicht. Dreizehnmal äffte der Unhold mich und verschwand endlich spurlos.« Dankmar von Kesselstatt ritt an die Seite des Paters und schaute mit liebevoller Besorgnis in dessen bleiches Antlitz. »Gestattet, mein Vater, daß ich Euch auf der Fahrt beschütze. Euch rächen war mir noch nicht vergönnt.« Friedrich von Spee sah empor. »Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr«, sagte er ernst. »Seid unbesorgt, Vater Spee, wenn Euer Todfeind durch einen Christenmenschen gefaßt werden könnte, so wäre er mir nicht entschlüpft. Mit rechten Dingen ging das nicht zu. Der Graue hat einen Pakt mit dem leibhaftigen Gottseibeiuns geschlossen. Die schwarzen Künste sind ja an der Tagesordnung.« Da zuckte Spee zusammen wie in herbem Schmerz. »Dieser unselige, blinde Zauberwahn!«, rief er aus. »Bedenkt, was Ihr sprecht, junger Mann! Wie oft schon hat ein rasches Wort Höllenbrände entfacht und hunderte von Unschuldigen den entsetzlichsten Greueln überantwortet! O, daß ich sagen könnte, welche Qual mein Herz zerreißt über Dinge, die ich verschweigen muß! Ich schwöre es bei Gott, daß ich, der zweihundert Hexen zum seligen Tod vorbereitet, bis jetzt keine zum Scheiterhaufen geleitete, von der ich nach allseitiger Erwägung vernünftiger Weise behaupten könnte, sie sei schuldig gewesen. Darum schweigt, schweigt bei allem, wovon Ihr auch jemals vermeint, daß es nicht mit natürlichen Dingen geschehe. Ihr könnt die Folgen nicht verantworten und müßt dereinst vor dem Richterstuhle der Ewigkeit Rechenschaft für jedes unnütze Wort ablegen. Vergebt! - Ich kann nicht weitersprechen. Wenn Gott mir das Leben läßt, werde ich Euch später mehr mitteilen.«

Graf Kesse