14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

Nie wieder demütigen lassen.

Narzissten sind faszinierend, charmant, gleichzeitig fürchterlich selbstbezogen und manipulativ – insbesondere in Beziehungen lauert für den Partner die Gefahr, tief verletzt zu werden. Doch wie kann man sich als Betroffener vor dieser schmerzlichen Erfahrung schützen, wenn man sich nicht von seinem narzisstischen Lebensgefährten trennen möchte? Genau hier setzt die erfahrene Beziehungstherapeutin Umberta Telfener mit ihrem aus dem Praxisalltag kommenden Überlebenstraining an: Mithilfe von probaten Strategien wie Rückzug oder Stärkung des eigenen Selbstwertgefühls gelingt es, sich gegen kränkende Verhaltensweisen dieser Spezies zu wappnen und eine Partnerschaft auf Augenhöhe zu führen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 454

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Buch

Psychologisch fundiert, humorvoll und mit Ironie an der richtigen Stelle zeigt Umberta Telfener, wie Frauen den Beziehungsalltag an der Seite eines Narzissten meistern können. Neben vielen Fallgeschichten und Anekdoten aus ihrer Praxis bietet die Autorin eine Art »Überlebenstraining« an: Strategien und Techniken, wie man am besten mit dem narzisstischen Partner umgeht. Wichtigste Empfehlung der Autorin: klare Verhältnisse schaffen und taktisches Geschick im Zusammenleben ausbilden.

Autorin

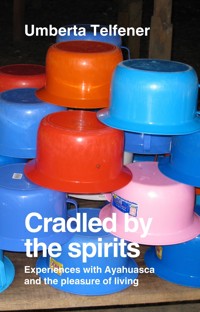

Umberta Telfener, Psychologin und Psychotherapeutin, unterrichtet an der Universität La Sapienza in Rom und ist spezialisiert auf Systemische Therapie. Sie schreibt für Fachzeitschriften, Internetportale und hat bereits mehrere Bücher veröffentlicht.

Umberta Telfener

Hilfe, ich liebe einen Narzissten

Überlebensstrategien für alle Betroffenen

Aus dem Italienischen von Elisabeth Liebl

Die italienische Originalausgabe erschien 2006 unter dem Titel »Ho sposato un narciso. Manuale di sopravvivenza per donne innamorate« bei Castelvecchi Edditore srl, Rom.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags für externe Links ist stets ausgeschlossen.

1. Auflage

Vollständige Taschenbuchausgabe April 2017

© 2017 Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

© 2009 der deutschsprachigen Ausgabe Arkana, München

© 2006 der Originalausgabe Alberto Castellvecchi Editore srl

© 2006 Umberta Telfener

Lektorat: Ralf Lay, Düsseldorf

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München

Umschlagmotiv: © FinePic®, München

fm ∙ Herstellung: CF

Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln

ISBN 978-3-641-21367-1V002

www.goldmann-verlag.de

Inhalt

Einführung

Der Mythos

Spieglein, Spieglein an der Wand: Wer ist Narziss?

Einen Gang hochschalten

Die Sucht zu gefallen

Da ist diese Leere in der Brust

Pflichtgefühl und Herausforderung sind seine Themen

Der Narzisst funktioniert wunderbar, wenn’s um Machtspielchen oder Krisen geht

Zwei Typen von Narzissten

Die unbewusste Annahme der eigenen Schwäche und mangelnden Liebenswürdigkeit

Die Verteidigung der Unabhängigkeit

Wechselhaftigkeit

Komplizenschaft statt Nähe

Die absolute Zeit

Selbstbezogenheit

Das alltägliche Drama: Verletzen und bereuen

Gefährliche Liebschaften: Narziss und Bindungsfähigkeit

Bindungsfähigkeit

Mögliche Beziehungen

Welche Partnerin gewünscht wird

Tendenz zur Idealisierung

Das Bedürfnis nach Verschmelzung

Die Enttäuschung lauert immer und überall

Die Projektion des Selbst auf andere

Das goldene Zeitalter der Verliebtheit

Von der Verliebtheit zur Routine

Die Schwierigkeit, ein Leben zu zweit auf die Beine zu stellen

Eine Tür bleibt immer offen: Die Möglichkeit der Rückkehr

Das lange Goodbye: Der Narzisst und die Abwendung

Die Trennung

Die Angst, von Frauen abhängig zu sein

Immer und überall auf Abwehr

Ausgelöscht

Das Sperrfeuer der Kritik

Der »komplizierte« Streit

Dauernd ist Schluss: Pausen, Unterbrechungen, Unsicherheit in der Beziehung

Neue Begegnungen: Der Weg von einer Liebe zur nächsten

Mehrfachbeziehungen

Die Frauen des Narzissten

Der Anteil der Frauen

Warum er?

Wie man die Beziehung mit dem Narzissten aufrechterhält

Man will sie – um jeden Preis

»Ich bin, wie du mich haben willst«

Die häufige Eifersucht

Den Narzissten verlassen?

Warum man den Narzissten nicht vergisst

Das Paarspiel

Der Beziehungstanz

Der »Himmelskreis«

Der Teufelskreis

Sich selbst erfüllende Prophezeiungen

Nicht mit dir, nicht ohne dich

Der »gemeinschaftliche« Verrat

Das narzisstische Paar: Die Gefechte im Untergrund

Vertrauen?

Die schlimme Liebe

Fallen für die Partnerin

Was ist eine »Falle«?

Welche Fallen gibt es?

Wie man die Fallen umgeht: Positive Strategien

Überlebensstrategien

Bewahren Sie sich Ihren Freiraum

Machen Sie Ihren Wert nicht vom anderen abhängig

Machen Sie den Narzissten nicht zum Ungeheuer

Nehmen Sie ihn nicht zu ernst

Versuchen Sie nicht, ständig mit ihm zusammen zu sein

Schenken Sie ihm Lob und Bestätigung

Immer ein Quäntchen Unsicherheit lassen

Keine Opposition, keine Konfrontation

Streicheleinheiten

Vergessen Sie nicht, dass der Narzisst mit Nähe Probleme hat

Denken Sie daran, dass er gern provoziert

Schlagen Sie ihm Unternehmungen vor

Nähren Sie sein Ego

Geben Sie ihm nichts, was er nicht selbst verlangt hat

Nehmen Sie düstere Stimmungen nicht allzu ernst

Verlangen Sie keine Liebesbeweise

Die Narzisstin in uns

Die Narzisstin und die Liebe

Frau und Sex

Die Narzisstin und Kinder

Die Ursprungsfamilie

Wie man seinen narzisstischen Anteilen die Spitze nimmt

Zu guter Letzt

Und was nun?

Anhang

Kurz gesagt

Der Narzisst in der Literatur

Der Narzisst auf der Leinwand

Bibliographie

Anmerkungen

Einführung

Ich habe dieses Buch aus den verschiedensten Gründen in Angriff genommen. Zum einen, weil ich in meiner Praxis als Psychotherapeutin und in meinem persönlichen Umfeld immer wieder auf narzisstisch veranlagte Menschen gestoßen bin.1 Mit einigen habe ich therapeutisch gearbeitet – und mit anderen äußerst anregende und konfliktgeladene persönliche Beziehungen geführt, die zwar kompliziert, aber nie banal waren.

Zum anderen, weil der Begriff »Narzisst« mittlerweile in aller Munde ist. Der Narzissmus ist zunächst einmal ein gesunder Überlebensmechanismus. Des Weiteren kann er aber auch eine Persönlichkeitsstörung beschreiben, weil der Betroffene selbst schlecht behandelt worden ist und nun in der Folge mit anderen ähnlich umspringt. Es handelt sich dabei um den Begriff für einen Persönlichkeitstyp, welcher der Vielfalt und dem Facettenreichtum seines realen Gegenübers nicht gerecht wird.

Eines Tages las ich in einer Frauenzeitschrift den Beitrag eines bekannten Sexualwissenschaftlers, der den Frauen zum Vorwurf machte, sie verliebten sich vorzugsweise in Männer aus einer der drei folgenden Kategorien: Depressive, Alkoholiker und Narzissten.2 Dieser Artikel konnte meine Zustimmung nicht finden, denn er schert die Typen mehr oder weniger über einen Kamm und übersieht ein wichtiges Faktum; denn der Narzisst zeichnet sich durch bestimmte Merkmale aus, die ihn von den anderen beiden wesentlich unterscheiden: Er ist viel interessanter, vielleicht auch gefährlicher, aber ganz sicher weitaus faszinierender als der niedergeschlagene oder suchtkranke Mann. Narzissten sind, wie wir noch sehen werden, hochintelligent, geradezu brillant. Sie können einfach immer noch einen Gang zulegen. Oder – wie einer meiner Freunde es ausdrückte –: »Egal, auf welchen Knopf man drückt, wo sie sind, da spielt die Musik.«

Sie werden feststellen, dass ich den Narzissten durchaus kritisiere. Doch an bestimmten Punkten sehen Sie mich auch von seinen Gaben überwältigt. In jedem Fall sind Narzissten außergewöhnlich. Ich kann mich auch noch deutlicher ausdrücken: Ich finde narzisstische Männer absolut phantastisch. Sie faszinieren mich, selbst wenn es letztlich unmöglich ist, den Zwiespalt zu übersehen, in den sie andere immer wieder bringen.

Der dritte Grund aber, aus dem ich dieses Buch geschrieben habe, ist, dass dieser Typus Mann tatsächlich jede Menge Unheil anrichtet. Er verhält sich verletzend. Und selbst wenn keine Absicht dahintersteckt, so ist er doch Gift für das Selbstbewusstsein jeder gesunden Frau. Eine Freundin erzählte mir einmal, ihr Partner höre ihr so zerstreut und ungeduldig zu, dass sie irgendwann angefangen habe, schnell zu sprechen und nur das Wesentliche zu sagen, auch wenn sie sich mit ganz anderen Leuten unterhalte. Bei wieder anderen Paaren kommt es regelrecht zu Formen seelischer Gewalt.3 Einige Frauen allerdings durchschauen die Verhaltensweisen ihres Partners und können, zumindest partiell, damit umgehen, wenn sie erst einmal verstanden haben, worum es geht. Kennt man sie, werden Narzissten nämlich ziemlich durchschaubar: Sie richten dann weniger Schaden an, verursachen weniger Leid.

Zuallererst müssen wir akzeptieren, wie bzw. was sie sind – vor Publikum autonom und brillant, zu Hause aber rachsüchtig und passiv –, um uns dann klar abzugrenzen, ihre Schuldzuweisungen nicht mehr zu akzeptieren und uns nicht mehr verletzen zu lassen. Also wissen, wie man sie nehmen muss. Und dann die richtige Dosis aus Ironie und Bewunderung anwenden. All das sind Strategien, die uns helfen, den Teufelskreis zu durchbrechen, in dem die Interaktion mit narzisstischen Partnern sich so häufig verfängt. Dann können wir auch wieder ihren Schwung, ihre Sensibilität und ihre Energie schätzen. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Ich glaube keineswegs, dass an Beziehungsschwierigkeiten nur einer der Partner »Schuld« hat. Wie wir sehen werden, tragen beide Partner mit ihren Verhaltensweisen, die meist mit der Präzision eines Uhrwerks ineinandergreifen, zu diesen Schwierigkeiten bei, die sich dann als durchaus schmerzhaft erweisen.

Einige Persönlichkeitsaspekte, die ich Ihnen vorstellen werde, treffen auf alle Männer zu; und das ist ja eine erkleckliche Anzahl! Andere wiederum sind typisch für den Narzissten – sie bilden sozusagen ein »erkennungsdienstliches Merkmal«. Die im Folgenden beschriebenen Charakterzüge decken das ganze Spektrum von der neurotischen Ausprägung bis hin zum normalen Alltagsverhalten ab.4 Damit allerdings ist nur eines gesagt: dass der Narzisst sich verhält wie andere Männer auch. Er ist gut, böse, großzügig, geizig … Und doch besitzt er einige Wesenszüge, die sich besonders in Krisenzeiten oder unter emotionaler Belastung bemerkbar machen, unter Stress beispielsweise, in konfliktgeladenen, aber auch in von der Routine nahezu erstickten Beziehungen.

Was den Narzissten vom »Normalmann« unterscheidet, sind seine übermäßige Empfindsamkeit und seine ausgeprägte Emotionalität: Seine Gefühlswelt schlägt in kürzester Zeit vom absoluten Wohlbefinden zur verzweifelten Sehnsucht nach Flucht um, weil er Angst hat, sich zu verlieren oder sich dem Partner als Opfer auszuliefern. Hier entsteht dann das Bedürfnis des Narzissten, den anderen auf Distanz zu halten oder auf die Probe zu stellen.

Ein weiterer charakteristischer Aspekt ist es, dass der Narzisst die Tendenz aufweist, die eigene Bedeutung – also jene Dimension, in der das Individuum sich selbst vollkommen zum Ausdruck bringt – in einer Zweierbeziehung zu suchen, die von Emotion, Pathos und Sexualität geprägt ist. Die Zweierbeziehung aber ist es, die dem Narzissten das höchste Maß an persönlicher Befriedigung verschafft.5 Wie bei den »normalen« Männern finden sich auch unter den Narzissten nette und bezaubernde, unsympathische und gefühllose. Alle jedoch sind außergewöhnlich intelligent.

Um die Wahrheit zu sagen, war ich mir meiner Sache gar nicht so sicher, bevor ich zu schreiben begann: Einen Menschen auf einige seiner Charakterzüge zu reduzieren schien mir doch, bestimmte Vorurteile allzu sehr zu bedienen. Außerdem wollte ich Narziss nicht in den Käfig enger Definitionen sperren. Ich wollte nicht in die Falle tappen, in die meiner Meinung nach so viele Autoren gehen: Geschichten zu erzählen, welche die Gegenwart mit Hilfe der Vergangenheit rechtfertigen; eine allumfassende Theorie vorzustellen, die letztlich gar nichts erklärt. Ich wollte keine »intuitiven« Erklärungsmodelle aufstellen, wonach im Spermium bereits der Embryo sichtbar ist, oder fixe Vorstellungen präsentieren, die Verhaltensmuster in Beton gießen, die in Wirklichkeit offen und in ständiger Veränderung begriffen sind. Ich hatte Bedenken, das unendlich Schöpferische des menschlichen Verhaltens in banale, fest zementierte Schablonen zu pressen. Doch die schiere Vielzahl der Geschichten, die ich von anderen Frauen gehört habe, sowie meine ganz persönlichen Erfahrungen – die sich meist wiederholten und so vorhersehbar waren wie die vieler meiner Geschlechtsgenossinnen – haben mich letztlich von der Notwendigkeit überzeugt, das, was ich vom Narzissten begriffen habe, anderen zur Verfügung zu stellen. Ich denke, man sollte sich tunlichst vor Standarderklärungen hüten, die scheinbar für alles passen. Stattdessen werde ich Ihnen Beobachtungen, Bilder und Szenen aus dem Alltag schildern, die Ihnen Gelegenheit geben, sich über die individuellen Charakterzüge der beteiligten Personen den einen oder anderen Gedanken zu machen.

Bleibt sich der Narzisst über die Jahre hinweg immer gleich? Veränderungen sind eine Herausforderung, der wir alle uns stellen können. Narzisstische Männer allerdings sehen Veränderung meist als Vernichtung statt als mögliche Prüfung. Doch die Arbeit am eigenen Charakter steht uns allen offen. Meist kommt es zu Veränderungen ja erst nach Krisen oder anderen bedeutsamen Einschnitten im Leben. Nicht alles ist Karma. Nicht alles geschieht unter dem Signum eines unveränderlichen Geschicks: Im Prozess des Wachstums können Menschen sich entwickeln, Bewusstheit schaffen, sich an ihre Lebensumstände anpassen und ihre Neurosen abbauen. Das ist das Schöne daran.

Der Narzissmus in der Psychologie ist definiert als »Konzentration der Interessen der Psyche auf das Ich«. Es gibt einen primären Narzissmus,6 der ganz »natürlich« ist, eine unvermeidliche Phase im Entwicklungsprozess, in der das Kind lernt, die eigene libidinöse Energie7 auf sich und nicht auf äußere Objekte zu konzentrieren. Auf diese Weise schafft es sich ein einheitliches Körperbild und erhält so eine erste Vorstellung von seinem Ich im Gegensatz zu der Person, die für die Erfüllung seiner primären Bedürfnisse zuständig ist.8 Doch es gibt auch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung (sekundärer Narzissmus), bei welcher der Betroffene im Verlangen nach einer ursprünglichen Erfahrung sich nur auf sich selbst bezieht – im Grunde also eine Verlängerung der fötalen Erfahrung ins Grenzenlose, wo dies die einzige dem Individuum zugängliche Form des Wohlbefindens war. In solchen Menschen bleibt ein verzweifeltes Verlangen nach Erfüllung der eigenen Bedürfnisse zurück: Das Gegenüber riskiert, vom Narzissten nicht als unabhängiges Wesen wahrgenommen zu werden, sondern als Teil des eigenen, narzisstischen Selbst. Doch dazu später mehr.

»Aber was soll denn das für ein Mann sein, wenn er nicht narzisstisch ist? Gar kein Mann ist das. Der Mann muss immer auch Star sein«, sagte mir einst eine Frau, die sich von einem besonders destruktiven und manipulativen Narzissten auf grausame Weise hatte ausbeuten lassen, ohne es zu merken. Auch für mich ist der Narzisst wie gesagt ein faszinierender Typ, sogar weit faszinierender als der Großteil seiner Geschlechtsgenossen, doch er benimmt sich so, als wäre er der Beherrscher der Welt. Gleichzeitig aber – und das mag merkwürdig erscheinen – läuft er stets Gefahr, gar nicht zu existieren. Und beides ist ihm nicht bewusst. Ebendiese mangelnde Bewusstheit sowohl seiner Stärke als auch seiner Schwäche (die zur selben Zeit ausagiert werden) wird – wie wir sehen werden – zur Quelle zahlloser Probleme, die nicht nur ihm, sondern auch seinem Umfeld zu schaffen machen.

Warum aber spreche ich, wenn es um narzisstische Persönlichkeitstypen geht, nur von Männern? Auch Frauen sind so veranlagt. Sie können ebenfalls egozentrisch sein. Frauen aber haben ihren Narzissmus gewöhnlich gut integriert. Das mag an der andersgearteten Erziehung liegen, aber auch daran, dass sie lernen, sich selbst und andere zu lieben und dadurch die Kluft zwischen dem idealen und dem realen Selbst zu verringern. Die typischen Charaktermerkmale des Narzissten decken sich vollkommen mit dem kulturellen Idealbild des westlichen Mannes:9 Das »persönliche Epos«, um einen Jung’schen Begriff aufzugreifen, wird diktiert von der eigenen Stellung innerhalb der Gesellschaft. Für Männer sind – mehr als für Frauen – Arbeit, Karriere und Erfolg Indikatoren ihrer Sicherheit und ihrer persönlichen Befriedigung. Aus diesem Grund sehen sie wenig Anlass, ihre Charakterzüge, wie sie sich in bedeutsamen Bindungen zeigen, zu verändern, und werden im Allgemeinen akzeptiert, wie sie sind. Der Charakter der Frauen hingegen wird geprägt durch die Tatsache, dass sie ein stärkeres Bedürfnis nach emotionaler Bindung haben und aus historischen wie soziokulturellen Gründen jahrhundertelang auf die Hinwendung zum anderen getrimmt wurden und daher mehr soziale Flexibilität (da weniger soziale Macht?) mitbringen. Andererseits auch durch die Tatsache, dass sie in Beziehungen eher nach Konfrontation als nach Bestätigung suchen. Frauen ändern einige ihrer Charakterzüge, weil sie Beziehungen im Allgemeinen sehr viel mehr Aufmerksamkeit widmen und ein kulturell stärkeres Bedürfnis danach haben.

Wir leben also in einer Gesellschaft, die eindeutig vom Narzissmus geprägt ist, von einer konsumistischen Haltung dem Leben gegenüber, und die ausgerichtet ist auf unmittelbare Bedürfnisbefriedigung sowie auf die Ausbeutung anderer: Persönliches Wohlbefinden, sofortige Befriedigung und die Privatsphäre stehen im Vordergrund – lauter Elemente, die wenig mit sozialen und kollektiven Themen zu tun haben.10 Wir alle sind uns dieser Tatsache bewusst, sind wir doch mittlerweile zur Genüge mit ihren gravierenden Folgen konfrontiert.

Es war nicht leicht, dieses Survival-Kit für die Partnerin des Narzissten zu schreiben – sowohl für die, welche bei ihm bleiben, als auch für jene, die sich von ihm trennen möchte. Ich wollte es vermeiden, die ganze Aufmerksamkeit auf eine der beteiligten Personen zu lenken, als sei diese unabhängig von ihrem Umfeld. Ganz sicher bin ich nicht so naiv zu glauben, was in einer Paarbeziehung geschieht, werde nur von einem Menschen bestimmt. Sagt nicht schon eine vielbemühte Volksweisheit, dass zum Streiten immer zwei gehören?

Als ich meinen Freundinnen und Kolleginnen erzählte, dass ich ein Buch über diesen »tollen«, aber immer recht schwierigen Typus schreiben wolle, fiel unweigerlich der Satz: »Also, da kann ich dir eine Geschichte erzählen!« Gefolgt von »… meine Partner waren wohl alle narzisstisch«. Erst da wurde mir klar, wie verbreitet der Narzisst in der Welt ist.

Viele meiner Patientinnen kommen in die Praxis, um mit mir über ihre schwierigen Beziehungen zu narzisstischen Männern zu sprechen. Einige haben mir erlaubt, Ihnen ihre Geschichte zu erzählen. Aber auch meine männlichen Patienten, die mir halfen, ihre Lebensweise zu verstehen, hatten nichts dagegen, dass ich ihre Probleme hier vor Ihnen ausbreite. Natürlich habe ich einige, für das Verständnis unwichtige Details verändert, um die Persönlichkeitsrechte zu wahren.

Jeder meiner Patienten hat den Abschnitt gelesen, in dem es um ihn oder sie geht. Einige sind immer noch mit ihren narzisstischen Partnern zusammen, andere Beziehungen haben mittlerweile ein Ende gefunden. Ich wünsche mir, dass dieses Buch jenen Frauen hilft, die mit ihrem Narziss zusammenbleiben wollen, damit sie dies mit mehr Bewusstheit tun können. Aber auch jenen, denen die Trennung nicht leichtfiel, die – wie es so häufig der Fall ist – immer noch an ihren Erinnerungen an diesen Menschen hängen und fürchterlich leiden.

Natürlich musste ich mich beim Schreiben organisieren. Das hat mir geholfen, diese besondere Art von Mann besser zu verstehen. Außerdem ist daraus ein Frauennetzwerk entstanden, in dem wir gemeinsam lachen können und das Gute an unseren Liebesgeschichten sehen lernen, um uns von den Fehlern oder vom Scheitern nicht erdrücken zu lassen. Denn Humor ist immer noch die beste Medizin für jede Art der Beziehung: Dies gilt umso mehr, wenn wir mit einem echten Narzissten liiert sind.

Ich hoffe, dass »die Narzissten« mir dieses Porträt verzeihen … Ich weiß, dass ich ihre Verhaltensweisen extrem vereinfacht, ihre vielen Tugenden nicht einmal ansatzweise richtig gezeichnet und ihren Charme nicht ausreichend gewürdigt habe. Mit einem Wort: Ich bin ihnen nicht gerecht geworden. Der Narzisst ist ein »toller Typ«, weil er genial ist, intelligent, sympathisch und sich so viel Mühe gibt, all seine möglichen Bewunderinnen zu erobern. Andererseits: Wie viele Möglichkeiten, sich ein gutes Leben zu schaffen, verpassen Narzissten doch so nebenbei!Wissenschaftlich werden ihre guten Momente wie folgt beschrieben: Ihre Themen sind »Grandiosität, Unabhängigkeit, Überlegenheit, Einzigartigkeit, das Sichhervorheben aus einer Gruppe oder das Gefühl, zu einer idealen, nicht selten eingebildeten Gemeinschaft zu gehören. Ihre Gefühlswelt besteht aus: Kälte, Distanz, Euphorie, Empfindung von Kraft und hoher Effizienz. Ihren Körper nehmen sie als kraftvoll und vital wahr, auch wenn sie somatischen Empfindungen keine Aufmerksamkeit widmen.«11 Aus ebendiesen und vielen anderen Gründen finden wir sie anziehend und lassen uns von ihnen erobern.

Ich möchte Ihnen hier einige Menschen vorstellen, die als Single oder als Paar in der Therapie ihre Geschichte mit mir geteilt haben, und die einzelnen typischen Aspekte vertiefen, die dabei ans Licht treten. In einigen Fällen erzählen die Betroffenen selbst, in anderen lesen wir Briefe oder E-Mails, die die Beteiligten einander geschrieben haben (wie gesagt natürlich alles mit ihrem Einverständnis). Andere Beziehungen und Menschen hingegen stelle ich nur kurz vor. Doch der Narzisst soll nicht allein in Geschichten aus dem wirklichen Leben aufscheinen. Mitunter nehmen wir auch Anleihen in der großen Literatur, in der ganz phantastische Narzissten zum Leben erweckt werden. Geschieht es doch nicht selten, dass der Roman plastischer als das Sachbuch die tieferen Schichten einer Persönlichkeit darzustellen und ihre Quintessenz zu symbolisieren vermag.

Eines noch: Immer wenn sozusagen »aus dem prallen Leben« berichtet wird, signalisiert dies die Überschrift »Wie das Leben so spielt«. Kommen derartige Äußerungen im laufenden Text vor, sind sie durch Anführungszeichen gekennzeichnet. Die Geschichten, die von den Patienten in einer Therapiesitzung erzählt wurden, tragen die Überschrift »Nachrichten von der Couch« und »Direktaufnahme«. Die Korrespondenz der Paare ist durch die Überschrift »Das Leben zu zweit in E-Mails und Briefen« gekennzeichnet.

Doch bevor es losgeht, möchte ich Ihnen kurz noch folgende Hinweise mit auf den Weg geben. Es kommt immer wieder vor, dass wir es mit einem waschechten Narzissten zu tun und uns gleichsam im Netz seiner Verführungstaktiken verfangen haben, ohne dass wir dies sofort bemerken, wir uns dessen nicht bewusst sind. Wie also erkennt man einen Narzissten? Nun, Sie sollten sofort Verdacht schöpfen, wenn jemand Sie ständig mit Anklagen überhäuft, ohne auch nur einen Funken Verantwortung für das Geschehen zu übernehmen. Oder wenn Sie mit einem Mann im Auto unterwegs sind und die Scheiben beschlagen, der Herr auch sofort das Taschentuch zückt, um diesen ärgerlichen Zustand zu beheben. Wenn Sie dann da sitzen und mit offenem Mund zusehen, wie er das Fenster nur auf seiner Seite putzt, dann … Werden Sie misstrauisch, wenn ein Mann Sie an einem Tag auf Händen trägt und Ihnen das Gefühl gibt, eine wahre Königin zu sein, am nächsten Tag aber Ihre Gegenwart überhaupt nicht mehr wahrzunehmen scheint oder Sie gar mit harscher Kritik bedenkt. Passen Sie auf, wenn Sie mit einem Mann durch die Straßen gehen, der immer ein paar Schritte schneller ist als Sie. Wenn er zu allem, was Sie vorschlagen mögen, zunächst einmal nein sagt, nur weil die Idee nicht von ihm kommt.

Doch es gibt nicht nur negative Erkennungszeichen! Schöpfen Sie vor allem dann Verdacht, wenn ein Mann einfach in jeder Hinsicht zu viel zu sein scheint: zu sympathisch, zu galant, zu intelligent, zu geistvoll …

Der Mythos

Die erste vollständige Version des Mythos von Narziss findet sich in den Metamorphosen des Ovid (Buch III, V, 339–510).1 Zu Beginn der Erzählung steht die Geschichte der wunderschönen Nymphe Liriope, die schwanger wird, weil sie im Fluss Cephisus badet. Sie bringt ein Kind zur Welt, das, kaum geboren, schon »Liebe verdient«: Narziss.

Die Nymphe geht mit ihm zum Seher Teiresias und bittet ihn um Auskunft im Hinblick auf sein Schicksal. Dieser antwortet, der Junge werde sich eines langen und guten Lebens erfreuen, wenn er »sich fremd« bleibe. Die Prophezeiung bezieht sich also auf einen Mangel an Bewusstheit als Garantie für ein langes Leben. Genau diese innere Einstellung werden wir später im Psychogramm des Narzissten wiederfinden.

Im Mythos begegnet uns Narziss selbst als Sechzehnjähriger, ganz entschieden hochmütig und ständig auf der Flucht vor Frauen (unter anderem der Nymphe Echo) und auch Männern, die ihn lieben und vor Sehnsucht nach ihm schmachten. Narziss flieht, er gibt sich nicht hin, sondern zeigt sich allen gleich: unberührbar, vielleicht aus Hochmut, vielleicht aber auch aus Angst, einen anderen Menschen zu brauchen.

Der Mythos jedoch vereint Narziss und die Nymphe Echo, eine seiner Anbeterinnen: Sie begegnet ihm und entbrennt in Liebe zu dem Knaben. (Warum ausgerechnet zu ihm? Weil er sehr schön, doch mehr deswegen, weil er ihr ähnlich ist: auf den ersten Blick unabhängig, aber letztendlich nur durch den anderen existierend.) Sie begehrt ihn und verfolgt ihn: »Ach, sie wollte so oft mit schmeichelnden Reden ihm nahen, weich liebkosend ihn bitten.« Doch Juno, die Gattin des Zeus, hat Echo eine harte Strafe auferlegt. Sie kann nicht sprechen, sondern darf nur die letzten Worte eines anderen wiederholen.

Eines Tages sieht Echo Narziss von weitem bei der Jagd und verzehrt sich vor Kummer darüber, dass sie nicht zu ihm sprechen kann. Der Jüngling, der seine Jagdgenossen sucht, ruft: »Ist jemand zugegen?« – »Zugegen«, antwortet Echo, und der erstaunte Narziss blickt sich um. »So komm!«, ruft er. »Komm!«, tönt es zurück. »Warum denn meidest du mich?« Und: »Warum denn meidest du mich?« Da ruft er aufgebracht: »Wir wollen hier uns vereinigen!« – »Uns vereinigen«, wiederholt Echo entzückt und springt aus ihrem Versteck, um ihn zu umarmen. Schrecklich, diese Echo, nicht wahr? So wenig Autonomie! Ganz beschränkt darauf, ständig die Worte des Gefährten zu wiederholen: Sie braucht jemand anderen, um überhaupt in Erscheinung treten zu können, einen Menschen, der Worte sagt, die ihr erlauben, einen Dialog zu entspinnen und sich lebendig zu fühlen.

Narziss flieht vor ihr und scheucht sie weg: »Fort! Eher würde ich sterben. Du meinst, dir würde ich mich schenken?« Die verschmähte Nymphe versteckt sich im dichten Wald, doch die Liebe brennt heiß in ihr, heißer noch als vorher, weil nun darin der Schmerz der Zurückweisung lodert. Und so streift Echo durch die einsamen Täler, seufzend vor Liebe und Leid, bis von ihr nur noch die Stimme übrig ist. Sie leidet und verbirgt sich, ihr Körper verkümmert im Schmerz. Doch ist sie nicht die einzige Verschmähte. Einer von ihnen fleht am Ende zum Himmel: Möge doch Narziss sich verlieben, ohne je den geliebten »Gegenstand« zu besitzen. Die liebende Echo aber wird es sein, die schließlich die letzten Worte des Schönsten wiederholt: »Wehe!« Darin schwingt die ganze Trauer um die fehlgeschlagene Begegnung, um das mit, was ihrer beider Liebe hätte sein können.

Narziss aber erscheint auf den ersten Blick völlig autark: Er braucht offenbar niemand anderen, ja, wird sich der anderen nicht einmal bewusst. Wenn er es aber tut, dann enttäuscht er sie unvermeidlich. Nemesis ist es, die Rachegöttin, die ihn letztlich bestraft, weil zu viele Menschen seinetwegen gelitten haben. Er verliebt sich in sich selbst, was bedeutet, dass er für immer liebt, ohne selbst geliebt zu werden, ohne Anerkennung von anderer Seite. Eines Tages nähert er sich einer verzauberten Quelle, über die er sich beugt, um seinen Durst zu stillen. Dabei verliebt er sich in sein Spiegelbild. »Ergriffen liebt er einen körperlosen Schemen: Was Wasser ist, hält er für Körper.«

Narziss verharrt verzaubert vom eigenen Spiegelbild: »Sich begehrt er, der Tor, der Liebende ist der Geliebte und der Ersehnte der Sehnende, Zunder zugleich und Entflammter.« Er wird zum Gefangenen seiner selbst, in eine symbiotische Beziehung zum eigenen Bild, zur eigenen Projektion gebannt. Gerade er, der im Dialog seine inneren Spannungen ausleben möchte, seine Hoffnungen und Ängste, sein Bewusstsein seiner selbst, er, der sich in der Liebesbeziehung besser kennenlernen und das Leben mit einem anderen teilen möchte, wird gewahr, dass dieser andere nicht existiert, dass er nur sein eigenes Bild auf der Wasseroberfläche sieht. Seine leidenschaftliche Liebe ist also wieder nichts weiter als Projektion, ein leeres, beziehungsloses Sichwiderspiegeln.

»Weder der Hunger noch Ruhebedürfnis vermag von der Stelle ihn zu vertreiben.« Und Narziss klagt, weil sein Geliebter sich ihm nicht zuwendet: »Er selbst wünscht meine Umarmung. Denn sooft ich zum Kuss nach dem klaren Gewässer mich neige, gleich oft strebt er mir zu mit empor sich wendendem Munde […] Die Liebenden trennt nur ein Kleines.« Diese Ungreifbarkeit ist es, die Narziss traurig werden, ja, verzweifeln lässt. Gleichzeitig aber zieht er daraus tiefste Befriedigung, denn nun weiß er, dass er keine Kompromisse mit anderen Menschen einzugehen braucht. Er wird sich selbst nicht verraten. Er bleibt »unberührt«. Weil er sein Leiden beenden will, entscheidet er sich für den Tod: »Schwer ist der Tod mir nicht, er wird vom Leiden mich erlösen.« In einigen Versionen beendet der schöne Jüngling sein Leben durch das Schwert, in anderen wird er »allmählich verbrannt vom verborgenen Feuer«, oder er ertrinkt: »Der Tod schloss ihm die Augen, die so die eigene Schönheit bestaunten.« Sein Körper entschwindet, an seine Stelle tritt eine Blume, die Narzisse: »krokusfarben, den Kelch von weißen Blättern umschlossen«.

Den einen oder anderen wird es wahrscheinlich trösten, dass Ovid seinen Helden »zur Wohnung der Toten« gelangen lässt. Dort bewundert er weiterhin sein Bild in den Wassern des Styx.

Spieglein, Spieglein an der Wand: Wer ist Narziss?

Einen Gang hochschalten

»Er hat alle Schätze der Welt und ist doch unfähig, sie zu besitzen.«Johann Wolfgang von Goethe

Charismatisch, beredsam, ein echter encantador eben, »mein Märchenprinz«. Der narzisstische Mann zeigt sich gern von seiner brillanten Seite. Er liebt es, gleichsam vorn am Pult zu stehen und eine große Zuhörerschar um sich zu versammeln. In all seiner Selbstsicherheit verträgt man ihn letztlich nur in kleinen Dosen. Er ist amüsant, meist unkonventionell und kein bisschen banal: Auf ihn richten sich bei jeder Party alle Augen. Er fällt mit absoluter Sicherheit auf. Die Frauen an seiner Seite fühlen sich wahrgenommen und umworben, sind sich seiner Liebe jedoch nie ganz sicher. Er muss im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen (»Ich muss mich immer geliebt und geschätzt fühlen«) und braucht ständig Bestätigung. Er ist der Phönix, der in jeder Sekunde aus der Asche aufsteigen kann. Er ist der Nabel der Welt, etwas Besonderes einfach. Dabei sucht er nach starken, dauerhaften Emotionen, die für ihn lebensnotwendig sind.

Mit einem Narzissten langweilen Sie sich nie: Er wirkt als Mensch sehr anziehend und immer hochintelligent. Auf der Beziehungsebene allerdings ist er eine echte Herausforderung. Denn er funktioniert vor allem in der Krise. Wenn er sich langweilt, geht er ein wie ein Primelchen. Das Schlimmste ist, wenn es ihm an Anregungen fehlt (»Ich brauche Futter für meinen Kopf«, »Ich lebe von Emotionen und Empfindungen«). Der Narzisst sieht das Leben von seiner ästhetischen Seite. (»Nur intelligente Unterhaltungen interessieren mich.« Oder: »Ich brauche Poesie im Leben.«) Er hat vor nichts und niemandem Respekt, daher erträgt er auch keinerlei Beschränkung. Er fühlt sich nur lebendig, wenn er frei ist und seine Bedürfnisse erfüllt werden. Immer scheint er mit einem Fuß im Himmel zu stehen, mit dem anderen über dem Abgrund zu schweben. Geht es ihm gut, fühlt er sich voller Energie und kann annehmen, was das Leben ihm schenkt. Doch wehe, es geht ihm schlecht, dann wird er sprunghaft und unberechenbar, dann lässt er sein vermeintliches Leiden nicht nur an sich, sondern auch an seiner Umgebung aus. Irgendwie scheint ihn die Sehnsucht nach dem Absoluten anzutreiben: Das ist es, wonach er sucht und was er schmerzlich vermisst, wenn er es verloren zu haben meint. Dabei richtet der Narzisst seinen Blick von außen auf die Welt, als stünde er irgendwo am Rande und müsse zusehen.

Die Sucht zu gefallen

»Jimmys großes Problem war, dass er den Menschen – mir und allen anderen – unbedingt gefallen wollte, und zwar so sehr, dass er seine eigenen Gedanken nicht mehr wahrnahm. Diese Taubheit machte ihn unberechenbar. Man konnte nicht wissen, wann er denn nun seine eigene Stimme finden würde.«Ethan Hawke, Aschermittwoch1

Wenn man einen Narzissten verstehen will, sind »Geltung« und »Wert« die zentralen Begriffe. Er fühlt sich »wertvoll«, wenn er von anderen anerkannt wird, aber auch wenn er das Gefühl hat, stark zu sein und alles unter Kontrolle zu haben. Dieses Gefühl zeigt sich als Bedürfnis zu gefallen – sich selbst und anderen. Aus diesem Grund ist der Narzisst trotz seines fast grenzenlosen Bedürfnisses nach Freiheit nur selten allein. Gewöhnlich wird er vom »Blick des anderen gleichsam aufgesogen«. Er braucht Freunde, die ihm treu ergeben sind, Schüler und Kollegen, die ihn bewundern, und eine oder mehrere Frauen an seiner Seite, die ihm als Spiegel dienen und sein Leuchten reflektieren. Die Frauen schenken ihm durch ihre Liebe Selbstsicherheit und Bestätigung. Daher lebt der Narzisst nicht selten in einer Paarbeziehung, auch wenn er nicht müde wird zu betonen, dass er seine Zukunft ohne Partnerin sieht oder, wenn schon, dann mit mehreren Frauen, auf keinen Fall aber in einer Zweierbeziehung. Bei Prahlereien in der Kneipe oder unter Kollegen tut er jedenfalls so, als wäre er allein auf der Welt. So versucht er, jeden Menschen, der auch nur ansatzweise seine Aufmerksamkeit verdient, auf seine Seite zu ziehen. Ob Männer oder Frauen, ist dabei nicht von Belang: »Die Menschen widmen mir stets einen großen Teil ihrer Energie.«

Dass er Gefallen am Gefallen findet, ist für ihn wie eine Droge, das Gefühl, auf das er nicht verzichten kann: Ohne sich dessen bewusst zu sein, wird er einen Abend dann als Erfolg betrachten, wenn er irgendwie aufgefallen ist, wenn es ihm gelungen ist, andere durch seine Worte, Gesten, Argumente zu erstaunen und zu begeistern. Ein Abend, der gut verläuft, bietet dem Narzissten die Möglichkeit, tiefe Emotionen zu erleben oder in irgendeiner Form einen persönlichen Gewinn herauszuziehen. »Ich muss gefallen«, erklärte einer meiner Patienten einmal. »Die Leute müssen mir etwas abgewinnen können. Ich muss mich einzigartig fühlen, weil ich dem anderen das Gefühl vermittle, einzigartig und großartig zu sein. Ich brauche immer jemanden, der mich gut findet.« Etwas wert sein heißt für den Narzissten natürlich auch, dass er eine oder mehrere Frauen hat, dass er viele »haben« könnte und sich als Teil einer intensiven Beziehung fühlt, in der er viel Bewunderung und Lob erhält.

Da ist diese Leere in der Brust

»Seit kurzem hatte ich ein Problem, bei dem ich einfach nicht aufhören konnte zu weinen – oder besser zu heulen: […] Ich hatte dieses Loch in meiner Brust, eine ungeheure Leere. Manchmal glaubte ich, ich bräuchte nur was zu essen […] Oder ich trank fünf Kurze schnell hintereinander, um es auszuspülen oder aufzufüllen – aber egal, was ich tat, dieses trostlose Loch in meinem Brustkorb war immer noch da. Genau über meinem Magen und unter meinem Herzen. Wenn ich ganz still dasaß und lang und tief einatmete, konnte ich es packen oder anfassen – fast jedenfalls. Aber immer wenn ich das versuchte, bekam ich’s mit der Angst zu tun, als ob irgendeine große Lüge da drin säße und nur darauf wartete aufzuplatzen. Verdammt, ich will mich nicht ändern, dachte ich. Ich will einfach nicht.«Ethan Hawke, Aschermittwoch

Jimmy Heartsock, der Protagonist im Roman Aschermittwoch, ist eine Persönlichkeit, die die düsteren Züge des Narzissten verkörpert, seine Unruhe, sein mal de vivre, das ihn im Guten wie im Bösen begleitet: Diese Männer sind wie Kometen, strahlend und leicht entflammbar, doch im Innern tragen sie einen Kern aus Eis. Sie sind Menschen mit einer sehr komplexen und wenig integrierten Persönlichkeit. Auf der rationalen und kognitiven Ebene denken sie, alles unter Kontrolle zu haben, und wirken auch so – stabil, vital, reif, vor allem, wenn es um die beruflichen Aspekte ihres Lebens geht, wo sie häufig sehr erfolgreich sind. Auf emotionaler Ebene, besonders in Beziehungen, aber können sie sehr unreif und extrem verletzlich wirken. Wenn man näher mit ihnen in Berührung kommt, in der Familie beispielsweise, zeigt sich ihre Schwäche in Depressionen, Launenhaftigkeit, Schweigen, mangelnder Energie oder umgekehrt in einem ständigen Verlangen nach Bestätigung und Beachtung. Sehr deutlich tritt dann ihre Unfähigkeit hervor, ein normales Leben zu führen, als wäre dies ein Laster oder eine Form der Oberflächlichkeit, derer man sich schämen müsse. Und so versuchen sie grundsätzlich, »vollkommen« zu sein. So sehen sie sich selbst, so fühlen sie sich am liebsten, und so werden sie häufig auch wahrgenommen.

In Wirklichkeit zeigt sich neben dem grandiosen Ich eine enorme emotionale Unsicherheit, die darin gründet, dass das Beziehungsleben immer schwierig erscheint, stets aus der Defensive heraus gelebt wird, als wären Narzissten ununterbrochen in Gefahr. Ebendiese tiefe Kluft, dieses mangelnde Gleichgewicht zwischen dem, wie sie sein können, und dem, wie sie sich tatsächlich fühlen, lässt sie leiden und macht sie letztendlich auch »gefährlich«, weil sie kaum zu begreifen sind. Einerseits also zeigt der Narzisst sich selbst und den anderen sein potenzielles Sein, das im Idealen wurzelt und immer großartig zu sein hat – sein stärkstes Bedürfnis ist ein Selbstgefühl der Stärke –: Ihm ist alles möglich, alle Türen stehen ihm offen. Sein Leben und das Dasein derer, die es mit ihm teilen, scheinen stets einfach zu sein. Größe ist etwas, wonach er anscheinend nur die Hand ausstrecken muss.

Auf der anderen Seite aber steht der Ansturm der negativen Emotionen, der Narzissten quält und dem sie etwas entgegensetzen müssen. Im Alltag allerdings finden sie nicht immer die nötige Energie, um ihren eigenen Ansprüchen und denen der Umwelt zu genügen (die sie allerdings selbst ausgelöst haben): Unduldsamkeit, schlechte Laune, Angst, verletzt zu werden, das Gefühl der Gefährdung und der Enge sind Empfindungen, die sie stets begleiten.2 Sie funktionieren nur, sofern sie diesen Teufelskreis durchbrechen können. Wenn man sie im Beruf nicht lobt, wenn sie kein ausgeprägtes positives Identitätsempfinden entwickeln können, scheitern sie gnadenlos. Dann werden die Menschen in ihrem Umfeld zu Sündenböcken umfunktioniert: Sie werden bestraft für die Probleme, die der Narzisst spürt, deren Ursache er jedoch nie bei sich selbst sucht. Lieber gibt er die Schuld jemand anderem. So als lebten diese Menschen auf zwei verschiedenen Ebenen: Da ist zum einen die Verheißung eines idealen, außergewöhnlichen Lebens voller phantastischer Dinge und Ereignisse, das sich vor ihren Augen abzuzeichnen scheint. Und zum anderen eine beschränkte Wirklichkeit, in der diese Verheißungen niemals Realität werden, in der irrationale Ängste, eine Unsicherheit kosmischen Ausmaßes oder tiefe Schuldgefühle dominieren. Ebendiese Doppelung ist es, die andere als »Spaltungsirrsinn« beschreiben oder, höflicher ausgedrückt, als »komplexe Persönlichkeit«.

Der Narzisst hat mitunter mehr Probleme, das Leben zu bewältigen, als »normale« Männer. (»Ich trage den Frost im Herzen.« Oder: »Ich verzehre mich vor Schmerz.« – »Leiden ist die einzige Lebensform, die ich kenne.« – »Ich kann mit dem Leben einfach nicht umgehen.«) Der richtige Moment zum Feiern, zum Wegfahren, zum schönen Leben scheint sich irgendwie nie einstellen zu wollen: »Wir sind überdurchschnittlich – in der Liebe und im Schmerz.« Wohlbefinden und Amüsement werden als Zeichen der Oberflächlichkeit wahrgenommen. Umgekehrt schenken Leid und Schmerz dem Narzissten ein Gefühl der Identität, das er unbewusst immer wieder anstrebt: Leiden ist die Essenz. Daher ist es unabdingbar, sich das Leben bis zum Äußersten zu verkomplizieren, weil dies das Selbstgefühl stärkt und dem Individuum einen besonderen Wert verleiht.

»Ich muss mich außergewöhnlich fühlen«, sagte mir ein Mann, als er seine grandiose Seite zu Wort kommen ließ, die er nur widerstrebend aufgeben wollte. »Der Exzess ist es, der mich anzieht. Was für einen Sinn hätte es sonst zu leben? Da ist der Tod ja besser.« (»Ich will unter allen Umständen anders sein als die anderen. Wenn ich es nicht mit Glanz und Gloria schaffe, dann wenigstens durch die Tiefe meines Unglücks.«) Der Narzisst scheint zu denken: »Ich leide, also bin ich.« Wie der Protagonist des Romans Versuch über die Liebe3. »Niemand versteht mich, aber gerade deshalb verdiene ich vollstes Verständnis.«

Dieses Bedürfnis bewirkt, dass der Narzisst eine enorme Angst hat, allein zu bleiben. Aus demselben Grund hat er eine Partnerschaft nach der anderen. Er braucht ständig neue Frauen, die sein Selbstbild stützen: Sie treten in die Beziehung gleichsam ein und wieder aus – ganz real, aber auch in psychologischer Hinsicht, denn sie können weder bleiben noch gehen, weil sie es nie schaffen, Vertrauen zu entwickeln. Oder sie begeben sich in eine symbiotische Beziehung, in der sie vom Partner die absolute Hingabe verlangen. Die Unfähigkeit, den Alltag zu leben, rechtfertigt der Narzisst mit seinem Wunsch, ins absolute Wohlbefinden einzutauchen (tiefe Regression): in die Freiheit von allen Wünschen und Verwerfungen der äußeren Welt, in ein vollkommenes Gleichgewicht wie im Mutterleib. Natürlich ist dies eine reine Phantasievorstellung, die niemals verwirklicht werden kann.

Nachrichten von der Couch

Olimpia und Furio sind beide Narzissten, die schon zahlreiche gescheiterte Beziehungen hinter sich haben. Sie sind Beamte und haben erwachsene Kinder. Als sie sich im Alter von fünfzig Jahren begegnen, hoffen beide, eine Beziehung eingehen zu können, die bis ins Alter anhält. Ihnen ist klar, dass sie ein emotional sehr unruhiges Leben geführt, stets Angst hatten und davongelaufen sind. Doch sie hoffen, ihr wechselseitiger Respekt, ihre intellektuelle Lebendigkeit, viele gemeinsame Interessen und die ähnliche Lebenserfahrung tragen dazu bei, dass sie ihre Ängste überwinden und sich gemeinsam ein schönes Leben aufbauen können. Anfangs ist diese Beziehung besonders intensiv. Die beiden haben einen ähnlichen Geschmack sowie vergleichbare Interessen, und sie können sich stundenlang darüber unterhalten. Jeder schätzt und bewundert den anderen.

Von den beiden scheint Olimpia am meisten in die Beziehung zu investieren: Als Furio sie zum ersten Mal ohne Vorankündigung verlässt, fühlt sie sich gedemütigt, doch sie ruft ihn trotzdem wieder an. In den sechs Jahren ihrer Beziehung ist immer sie es, die ihn sucht, die Beziehung kitten und erneut die Bindung will. Er kommt jedes Mal zurück, ohne sich groß bitten zu lassen, doch gibt er auch nie selbst zu erkennen, dass ihm an der Verbindung etwas liegt.

Die Beziehung erscheint den beiden nach jedem Bruch noch tiefer, andererseits aber sind da die Verletzungen, die sie einander zugefügt haben, und die Abwehrstrategien, die daraus entstehen. Keiner der beiden sieht, wo er selbst die Verantwortung für den gemeinsamen Tanz trägt, der letztlich unvermeidlich zur Auflösung der Beziehung führt.

Ich habe die beiden bei dem Versuch begleitet, sich nicht mehr wehzutun. Furio arbeitet sehr viel, gilt in seinem Beruf als kompetent und wird hochgeschätzt. In jedem Projekt ist er die unbestrittene Führungspersönlichkeit, da er sich hundertprozentig einbringt. In die Arbeit investiert er alle Energie, die er aufbringen kann. Wenn er jedoch abends nach Hause kommt, überfällt ihn das Leiden an der Welt. Er wünscht sich eine Atempause, möchte sich zurückziehen und nur für seine Musik leben.

Doch daheim erwarten ihn die Ansprüche seiner Partnerin, und er verabscheut sie dafür: Er fühlt sich nicht respektiert. Manchmal gelingt es ihm nicht, Grenzen zu ziehen und ihr zu sagen, dass er jetzt mal zwei Stunden für sich braucht, dass er sich ihr danach wieder widmen könne, vielleicht um gemeinsam zu kochen oder auszugehen. Stattdessen lässt er sich in eine Depression sinken, die ihm alle Energie raubt, eine Verzweiflung kosmischen Ausmaßes, die ihn in die Knie zwingt. Dann spielt er sein Instrument nicht, redet nicht und tritt auch sonst in keine sichtbare Form der Interaktion mit der Partnerin. Er ruiniert sich den ganzen Abend, und zwar nicht nur sich, sondern auch jedem Menschen, der ihm zu jener Zeit nahe ist.

Der Narzisst erlebt die Unfähigkeit, den Alltag zu bewältigen, auch als Angst, dass der Alltag alles sein könnte, alles, was man erreicht hat, alles, was man erreichen kann. Und so scheint er Angst zu haben, aus der Wartestellung herauszukommen, da diese ihm Sicherheit gibt. In der Warteschlange hat er ja alles noch vor sich, alle Möglichkeiten stehen ihm offen. Sich dem Alltag zu stellen aber heißt, die Erinnerung an die Vergangenheit aufzugeben, die immer ein wenig glanzvoller erscheint, weil sie natürlich subjektiv korrigiert wurde, damit sie den Anforderungen des grandiosen Selbstbilds entspricht. Den Alltag zu akzeptieren bedeutet, sich einzugestehen, dass das, was jetzt gelebt wird, das einzige Leben ist, das tatsächlich da ist, das einzige Leben, das gelebt werden kann. Daher ist es für den Narzissten so wichtig, Alternativen zu haben oder zumindest den Alltag idealisieren zu können. Doch eben auf diese beiden Auswege muss er verzichten, wenn er sein Verhalten ändern will.

Nachrichten von der Couch

Paolo lebt von der Reue. Im Urlaub zum Beispiel hat er stets das Gefühl, an einem anderen Ort wäre er besser aufgehoben gewesen. Jede Frau, der er den Hof macht, ist nicht die »Richtige«. Die Richtige wäre nämlich eine andere gewesen, doch die wollte ihn ja leider nicht. Oder er hat sie gehen lassen. Auch bei der Arbeit stehen der aktuellen Situation stets mehrere theoretisch mögliche gegenüber. Beruflich hat er eine Station nach der anderen abgehakt und dabei recht frustrierende Erfahrungen gemacht, bis er zum Direktor einer Niederlassung ernannt wurde. Die Tatsache, dass ihm nun niemand Befehle erteilen kann und dass er die Arbeit als echte Herausforderung erlebt, gaben seiner Arbeitsleistung Auftrieb, sodass er nun endlich den Erfolg hat, der ihm vorher stets versagt geblieben war. An jeder neuen Arbeitsstelle zeigte er sich zunächst anstellig und eifrig, doch dann verlor er das Interesse und kündigte entweder oder ließ sich den Vertrag nicht verlängern.

Paolo ist vierzig Jahre alt und hatte nur wenige Liebesbeziehungen. Keine dauerte länger als zwei Monate. Gewöhnlich kommt er mit Frauen zusammen, die irgendwann dann eine tiefe Freundschaft mit ihm eingehen, einfach weil er es nicht schafft, sein erotisches Interesse lange genug aufrechtzuerhalten, um eine dauerhafte Liebesbeziehung zu ermöglichen. Er möchte von den Frauen geliebt werden, will, dass sie sich für ihn interessieren. In diesem Fall würde er sich dann tatsächlich herablassen.

Dass er stets eine mögliche Beziehung ansteuert, nur um dann wegzulaufen, zeigt, dass er letztlich Angst hat, nicht liebenswert zu sein. Darüber hinaus idealisiert er Beziehungen, sodass keine je wirklich »intensiv« genug sein kann. Er wünscht sich gegenseitiges Verständnis ohne Worte, eine Vertrautheit, die er mit keiner Frau auf »natürliche« Weise entstehen lassen kann, weil er sich keine Mühe gibt. Er wünscht sich eine Selbstverständlichkeit des Zusammenseins, die niemals auf die Probe gestellt werden muss.

Eine weitere Quelle des Leids für den Narzissten ist die Abwertung äußerer Objekte oder der Welt, die sich entweder darin zeigt, dass er alles kritisiert, was nichts mit ihm zu tun hat, oder der Außenwelt gegenüber vollkommen gleichgültig ist. Er zieht sich in den Schlaf zurück oder in die Inaktivität. Wie wir noch sehen werden, ist dies ein typisches Verhaltensmuster des trügerischen Narzissten. Für diesen Typus ist es besser, wenn seine Träume nie Wirklichkeit werden, weil sie sich dann ihrerseits als enttäuschend erweisen:4 »Die Wirklichkeit ist festgefügt und statisch, von Routinen geprägt, die sich niemals ändern. Doch dem Himmel sei Dank gibt es dieses glückliche Traumleben, das nie Realität wird. Nur eine dünne Tür trennt vom Glück, doch leider ging der Schlüssel verloren, und so lässt sie sich nicht öffnen, was dazu führt, dass man es auch gar nicht erst versucht.«

Pflichtgefühl und Herausforderung sind seine Themen

»Sie haben keine Vorurteile, so wenig als ich sie habe oder jemals hatte […] wie ich mich auch tatsächlich nie gescheut habe, wenn es das Schicksal oder auch nur meine Laune so forderte, eine Schurkerei zu begehen oder vielmehr das, was die Narren dieser Erde so zu nennen pflegen. Dafür war ich aber auch, gleich Ihnen, Lorenzi, in jeder Stunde bereit, mein Leben für weniger als nichts aufs Spiel zu setzen, und das macht alles wieder wett.«Arthur Schnitzler, Casanovas Heimfahrt5

Glaubt der Narzisst an ein Projekt, dann zeigt er sich fest entschlossen, es durchzusetzen. In diesem Fall engagiert er sich vollkommen. Daher ist der Narzisst im Beruf häufig sehr erfolgreich. Ihn treibt sein Pflichtgefühl (»Ich tue nicht, was ich will oder wonach mir ist, sondern ich tue, was ich muss, nach einer Regel, die ich verinnerlicht habe«), das ihm einen sicheren Rahmen liefert, innerhalb dessen er sich im Alltag bewegen kann: »Die Arbeit ist mein Ort der Sicherheit.«

Die einzige Möglichkeit, seine Wünsche zu verfolgen, findet er darin, sie zu Werten umzudeuten. So umglänzt seine Wahl der Glorienschein der objektiven Rechtfertigung. Viel in seinem Leben dreht sich um seinen Beruf, vor allem wenn er ihn auf brillante und unabhängige Weise ausüben kann, denn hier bekommt er die Möglichkeit, sich selbst zu beweisen: Das funktioniert noch besser, wenn der Beruf von ihm fordert, sich immer wieder infrage zu stellen. Dann tatsächlich haben Narzissten hohe Erwartungen und legen bei deren Einlösung ein beträchtliches strategisches Geschick an den Tag. (»Mein Motor sind Hochmut und Stolz.« Oder: »Immer wenn außergewöhnliche Leistung erforderlich ist, wenn es zu Veränderungen und Krisen kommt, laufe ich zur Hochform auf. Sonst finde ich das Leben mit seinen Pflichten recht anstrengend. Ich brauche es einfach, mich ständig unter Strom zu fühlen.«)

In schwierigen Momenten geben sie alles, selbst wenn die Ambivalenz,6 die sich vor allem in zwischenmenschlichen Beziehungen zeigt, nie ganz schwindet. »Ich habe Angst, es nicht zu schaffen«, sagte Vito, der, immer wenn er auf dem Höhepunkt seiner Karriere war, den Job wechselte. »Aber gleichzeitig fürchte ich mich zu gewinnen, weil dann der Kampf vorüber wäre. Ich hätte endlich Ruhe, würde einschlafen, vielleicht nie wieder erwachen. Außerdem ist es auch ein Problem, sich auf dem Gipfel des Erfolgs zu halten, ein unendlicher Stress. Dann habe ich wieder Angst, es nicht zu schaffen. Wenn alles ruhig verläuft, fühle ich mich wie zum Tode verurteilt. Ich spüre keine Freude in der Zukunft, sehe keine Möglichkeit vor mir, als könne die Situation sich nur verschlechtern.«

Die Arbeit ist für den Narzissten der Trost schlechthin, der Bereich, in den er vor seinen Lebensproblemen fliehen kann: das Bild vom Homo Faber, vom schaffenden Menschen, als Befreiung, als spirituelles Heilsversprechen.

Der Narzisst funktioniert wunderbar, wenn’s um Machtspielchen oder Krisen geht

»Auch Narziss weint.«Ein Freund

Die Tendenz, andere zu benutzen, um seine eigenen Wünsche zu verwirklichen, der stets auf den eigenen Vorteil gerichtete Blick sowie das Bedürfnis nach ständiger Bestätigung werfen die Frage auf, wie der Narzisst zum Thema »Macht« steht. Im Allgemeinen gibt es dazu eher wenig zu sagen. »Macht« ist eine Vokabel, die der Narzisst nicht besonders mag. Sie ist ihm zu wenig idealistisch. Schließlich will er sich die Hände nicht »schmutzig machen«. Der Beruf hingegen bietet ihm – wie gesagt – eine Bühne, auf der er seinen Eigenwert erleben kann. Geschieht dies nicht, so beginnt er das Machtspiel ganz »spontan« und automatisch, damit er sich stärker fühlen kann. Mit anklagenden Worten und geschickten Verleumdungen zieht er gegen jene zu Felde, die nicht denken wie er, und gibt ihnen so das Gefühl, in der Minderheit zu sein.

Andererseits bedient er sich wieder sehr offensichtlicher Verführungstechniken, um daraus Bestätigung zu ziehen. Er inszeniert sein ganz persönliches Wettkampfdrama aus der irrationalen, aber stets vorhandenen Furcht heraus, jemand könne besser sein als er. Er tritt in Wettbewerb mit einem ständigen Schwanken zwischen Sicherheit und Unsicherheit, das ihn am Ende dazu verleitet, sich selbst stets so wahrzunehmen, als lebe er den letzten Tag seines Lebens. Daher braucht er auch ständig Bestätigung. Wenn er von seinem Vorgesetzten nicht gelobt wird, wenn seine Qualitäten keine Anerkennung finden, verliert er schnell den Glauben an sich selbst. In diesem Fall läuft er Gefahr, sich einer Nabelschau mit eindeutig selbstzerstörerischem Hintergrund zu überlassen. Um Hilfe zu bitten liegt ihm nicht, Zusammenarbeit auch nicht, denn ehrgeizig und eingebildet, wie er ist, glaubt er natürlich, er müsse alles selbst machen.

In Situationen dagegen, in denen man sich ununterbrochen auf schnelle Veränderungen einstellen muss, ist der Narzisst ungeschlagen. Wenn es hart auf hart geht, wenn der Schlachtenlärm erklingt, dann scheint er keine Zeit zu haben, seine grundsätzliche Unzufriedenheit mit dem Leben zur Kenntnis zu nehmen, seinen sehnsüchtigen Wunsch, anderswo zu sein, wo es ihm – natürlich – besser geht. Er gibt sich der Illusion hin, dass der Wandel ihn davor bewahrt, sich mit seiner Unzufriedenheit und seiner Angst zu beschäftigen. Bei Auseinandersetzungen konzentriert er sich auf das Ziel und verliert so seine Selbstbezogenheit, die ihn immer wieder an einen toten Punkt bringt. Manchmal scheint es fast, als könne er unter den Bedingungen der Normalität nicht leben, als würde die Routine in Beruf und Beziehung ihn sein übersteigertes Selbstwertgefühl kosten.7 Und doch sollte man nicht übersehen, dass diese Männer ihre Höhenflüge haben und von sich und anderen viel verlangen: Aus diesem Grund fallen sie auch leicht der Enttäuschung anheim. Da sie dieses Gefühl so gut kennen, flüchten sie sich immer wieder in Wut oder Isolation, Gefühle, die dann auf den ersten Blick völlig unmotiviert wirken.

Ein Tiefenpsychologe8 erklärte mir einmal, die Konfrontation mit dem eigenen Schatten9 verleihe dem narzisstischen Mann ein besonders feines intuitives Gespür, das aus dem Unbewussten komme. Der Narzisst ist ein Instinktmensch. Er erfasst die menschliche Seele, indem er sich von seiner feineren, weiblichen, lunaren Seite leiten lässt. Immer wieder zeigt er eine Wahrnehmungsfähigkeit, die sich aus Herz und Intuition speist: Das macht ihn natürlich zu etwas ganz Besonderem, selbst wenn er dadurch sehr sensibel wird, was selbstzerstörerische Tendenzen zur Folge haben kann.

Zwei Typen von Narzissten

Innerhalb der großen Gruppe der Narzissten10 – ob nun intro- oder extravertiert – unterscheiden wir vor allem zwei Erscheinungsformen, die sich weniger durch Charakterzüge und Verhalten unterscheiden als durch ihre Neigung zur Grandiosität (im Volksmund auch »Größenwahn« genannt) bzw. zur Depression. Sie lassen sich auch nach dem Typ Frau katalogisieren, den sie sich aussuchen, und nach der Art der Beziehungsgeschichte, die sie leben.

Der integrativ-grandiose Typ

Mitunter schafft es der Narzisst, seine Bedürfnisse zu integrieren und seine narzisstischen Eigenschaften in Übereinstimmung mit seinem Umfeld zu leben: Die Sucht nach Einzigartigkeit, das Bedürfnis nach Sicherheit und Bestätigung werden syntonisch gelebt, das heißt, sie bringen ihn dazu, den Einklang mit seiner Umwelt zu suchen. Trotzdem drückt sich in seinem Lebensstil eine gewisse Neigung zur Grandiosität aus, die er auch in seiner Wahrnehmung und der Einschätzung seines persönlichen Wertes zeigt. Dieser Hang zur Grandiosität durchzieht alle Lebensäußerungen. Integrierte Grandiose vom extravertierten Typ umgeben sich stets mit Menschen. Sie brauchen die anderen und benutzen sie, um ihr eigenes Selbstwertgefühl aufzublähen. Sie können sich durchaus an ihre Umgebung anpassen, aber nur, wenn sie sich von uneingeschränkter Anerkennung getragen fühlen. Sie achten auf jedes Detail und schaffen sich so eine Ausnahmesituation, die an jene Postkarten erinnert, auf denen alle lokalen Sehenswürdigkeiten im Kleinformat abgebildet sind. Natürlich essen sie nur im besten Restaurant der Stadt. Der Masse gehen sie grundsätzlich aus dem Weg. Ihre Reisen, ihre Abende mit Freunden, ihr Haus – alles wird mit absoluter Sorgfalt in Szene gesetzt.

Auf diese Weise wird eine Begegnung mit anderen Menschen zur Gelegenheit, sich in all seiner schillernden Einzigartigkeit zu zeigen. Der Narzisst hat einen raffinierten Geschmack. Er geht großzügig mit Geld um, ist durch und durch Ästhet und versucht, aus dem eigenen Leben ein Meisterwerk von ungeheurer Intensität zu machen. Wer mit ihm leben möchte, muss sich diesen Bedürfnissen anpassen. Narzissten achten sehr auf ihr Erscheinungsbild, machen schöne Reisen, geben ihr eigenes und das Geld anderer Leute aus (meist finden sie ohnehin eine Frau, die sich an den Kosten beteiligt), kaufen ununterbrochen ein und umgeben sich vorzugsweise mit schönen, aber auch recht kostspieligen Gegenständen. Treffen mit Freunden werden regelrecht inszeniert. Der Narzisst geht auf den anderen ein und sucht eine möglichst intensive Nähe. Doch all sein Geben, sein Besitz dienen letztlich nur dazu, der Welt zu zeigen, wie außergewöhnlich, großzügig, wunderbar er ist. Daher sucht er auch Geschenke mit großer Sorgfalt aus. Der Narzisst macht sich ein Bild vom Empfangenden und sucht das Geschenk dann nach diesem Bild aus.

Die gleiche Aufmerksamkeit lassen integrative Grandiose auch ihrem intellektuellen Werdegang, ihrem beruflichen Status, ihrem Charisma und ihren Interessen angedeihen. Sie vertiefen ihre Studien, lernen und streben nach Erfahrungen, die ihrem persönlichen Wachstum dienlich sind. Auf kulturellem oder beruflichem Gebiet treten sie mit anderen offen oder verdeckt in Wettbewerb, je nachdem, ob sie zum extravertierten oder zum introvertierten Typus gehören. Der introvertierte Typ hat weniger Interesse, seine Fähigkeiten offen zu zeigen: Häufig will er sich nicht zu Streitigkeiten »herablassen« und mischt sich deshalb gar nicht erst ein. Sowohl der intro- als auch der extravertierte Typ allerdings unterzieht sich selbst einer strengen Kontrolle. Er sucht sich bestimmte Referenzgrößen oder Menschen in der Außenwelt, um sich dann mit ihnen zu vergleichen. Beide Typen investieren eher ins Beziehungsleben als in sich selbst, wenn sie aus der Beziehung sozusagen ihr Meisterwerk machen wollen. Natürlich bedeutet das nicht, dass sie auf gelegentliche Seitensprünge verzichten, die sie geheim halten, damit sie sie besser als Ausweis ihrer Größe nehmen können.

Intensität, Geplauder, Harmonie: Für solche Menschen wird der Partner zur Referenzgröße, sodass sie ihm eine Vorzugsstellung in ihrem Leben einräumen. Der Narzisst darf und muss an ihrem Tun und Denken teilhaben. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Partner ihn anbetet, dass er ihm sein ganzes Leben widmet und ihm ebenso viel Raum wie Bestätigung schenkt.

Der desintegrativ-destruktive Typ

»Von niemandem ist man weniger abhängig, mit niemandem solidarischer als mit sich selbst.«Ein Patient

Im Gegensatz zu seinem integrierten Gegenstück ist der depressive (oder desintegrativ-destruktive) Narzisst problembeladener und sehr viel unsicherer: Ständig schwankt er zwischen seiner Grandiosität und dem Gefühl der Wertlosigkeit hin und her. Und sogar diese Zerrissenheit gerät ihm zur Schuld. Der Alltag bereitet ihm Schwierigkeiten: Er braucht seine ganze Energie, um jenen Aspekt seines Lebens zu pflegen, der ihm am wichtigsten ist, die Menschen aber, die mit ihm leben, werden ununterbrochen auf die Probe gestellt.