7,90 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Wer einmal damit angefangen hat, kommt von diesem Buch nicht mehr los! WDR WestArt. Frank Stauss führt seit über 25 Jahren Wahlkämpfe und gilt als die "Macht im Hintergrund" vieler Erfolge (STERN). Der Kommunikationsexperte nimmt uns mit auf eine packende Zeitreise seiner außergewöhnlichen Karriere, die ihn in zahlreiche Staatskanzleien, ins Kanzleramt und auch ins Weiße Haus führte. In jüngster Zeit prägte Stauss die Kampagnen für Peter Tschentscher in Hamburg 2020 und Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz 2021. Die Wiederauflage des SPIEGEL-Bestsellers beleuchtet auch die Mechanismen der Populisten und die Auswirkungen der digitalen Revolution auf die Demokratie. Direkt und provozierend, aber immer voller Herzblut. Unbedingt lesen! Mirko Smiljanic, Deutschlandradio Sprachlich wie dramaturgisch ein Meisterstück. Thomas Geisen, Kölner Stadt-Anzeiger Ein ungewöhnlich schonungsloser, offener Insiderbericht Wiener Zeitung Sehr komisch, sehr instruktiv und ein Riesenvergnügen. Franziska Augstein, Süddeutsche Zeitung Ein außergewöhnliches Buch - fast schon Slam-Poetry. Jörg Thadeusz, RBB

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 337

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

»Natürlich muss uns die Frage beschäftigen, wie Donald Trump jemals auch nur in die Nähe des Oval Office geraten konnte. Eine weitere Frage ist, ob man den Zustand der US-Kampagne losgelöst von den Zuständen anderer etablierten Demokratien wie Frankreich, Großbritannien, Österreich oder auch den alten Bundesländern in Deutschland betrachten kann. Von weniger etablierten demokratischen Strukturen und Kulturen wie in Ungarn, Polen, Russland oder den neuen Bundesländern ganz zu schweigen.

Die Frage impliziert die Antwort: Nein, man kann diese Entwicklungen nicht voneinander trennen. Sonst lügt man sich nur in die Tasche. Was wir in den USA erleben, ist kein Solitär, sondern nur die potenzierte, lärmende, laute, verstörende Entwicklung, die wir aus Europa schon kennen und die sich auch in Deutschland Bahn bricht.«

Frank Stauss

Frank Stauss, Jahrgang 1965, hat schon viele Titel verliehen bekommen: »Guru« (›Handelsblatt‹), »Magier« (›Süddeutsche Zeitung‹) oder »Mann für aussichtslose Lagen« (›Der Tagesspiegel‹). Er begann seine Karriere als Wahlkämpfer in der Clinton/ Gore-Kampagne und begleitete seither über 25 Wahlkämpfe in 25 Jahren. Der Diplompolitologe studierte in Heidelberg, Washington, DC, und Berlin. Frank Stauss ist Mitinhaber der Kommunikationsagentur Richel/Stauss und bloggt regelmäßig auf frank-stauss.de.

FRANK STAUSS

HÖLLENRITTWAHLKAMPF

EIN INSIDER-BERICHT

Erweiterte Neuausgabe

Weitere Materialien zu den besprochenen Kampagnen finden Sie unter www.frank-stauss.de

©2021 Frank Stauss

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Sämtliche, auch auszugsweise Verwertungen bleiben vorbehalten.

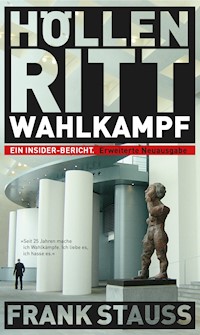

Umschlagfoto: Gesa Brecher Das Titelfoto zeigt den Autor bei den Dreharbeiten des Wahlkampfspots mit Bundeskanzler Gerhard Schröder im Kanzleramt, 25.7.2005

Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

978-3-347-38459-0 (Paperback)

978-3-347-38460-6 (Hardcover)

978-3-347-38461-3 (e-Book)

DEN KANDIDATEN, FÜR UND GEGEN DIE ICH WAHLKÄMPFEN DURFTE

Kurt Beck vs. Christoph Böhr (2006), vs. Julia Klöckner (2011);

Ibrahim Böhme vs. Lothar de Maizière (DDR, 1990);

Bill Clinton & Al Gore vs. George Bush & Dan Quayle (USA, 1992);

Malu Dreyer vs. Julia Klöckner (2016);

Klaus Hänsch (Europawahl 1994);

Hannelore Kraft vs. Jürgen Rüttgers (2010), vs. Norbert Röttgen (2012);

Franz Maget vs. Günther Beckstein (2008);

Christoph Matschie vs. Dieter Althaus (2004), (2009);

Michael Müller vs. Frank Henkel (2016);

Michael Naumann vs. Ole von Beust (2008);

Dieter Reiter vs. Josef Schmid (2014);

Thorsten Schäfer-Gümbel vs. Roland Koch (2009);

Rudolf Scharping vs. Helmut Kohl (1994);

Olaf Scholz vs. Christoph Ahlhaus (2011), vs. Dietrich Wersich (2015);

Gerhard Schröder vs. Angela Merkel (2005);

Martin Schulz (Europawahl 2009);

Michael Spindelegger vs. Werner Faymann (Österreich, 2013);

Peer Steinbrück vs. Jürgen Rüttgers (2005);

Frank-Walter Steinmeier vs. Angela Merkel (2009);

Klaus Wowereit vs. Frank Steffel (2001), vs. Friedbert Pflüger (2006), vs. Renate Künast (2011).

… und allen, die bei Wind und Wetter unbezahlt und angeraunzt für ihre Sache kämpfen.

INHALT

Vorwort zur erweiterten Neuausgabe 2017

I Panik, Euphorie, Macht und Untergang:Willkommen im Wahlkampf

II Er redet frei – Gott steh uns bei!Mythos Wahlkampf:Beobachtungen aus zwei Jahrzehnten

The Look:Gebt ihnen rote Krawatten und randlose Brillen!

Wer ein Problem mit jungen Frauen hat,braucht mehr alte Männer

Das Volk, ein zäher Haufen

Kann man Charisma kaufen?

Showcase Hamburg 2011:Die perfekte Kampagne

Twittern, Obama und so

Showcase DDR 1990:Die erste freie Wahl

Gut vs. Böse

Knowing me, knowing you –mit Forschung weißte Bescheid

Showcase Berlin 2011:Der rot/grüne Bruderkrieg

Zicken mit Kreischstimmen, Machos mit Muckis

Showcase NRW 2008–2012:NRW im Herzen

Fremdgesteuerte Zombies

Zeitbomben

Washington, D. C., September 1991United States Senate,Senator Gore’s Office

III Live-Report aus dem Maschinenraum der Macht:Die Wahlen zum 16. Deutschen Bundestag –Der Höllenritt

IV Das Wunder von Mainz:Die Geschichte einer Kampagne

V Vorläufiges amtliches Endergebnis

Die Checkliste für Kandidaten

Pleiten, Pech & Pannen:Meine persönlichen Top Ten

VI Visionen, Populisten unddie gelangweilte Demokratie

Danke

Personenregister

VORWORT ZUR ERWEITERTEN NEUAUSGABE 2017

Als ›Höllenritt Wahlkampf‹ im Frühjahr 2013 erstmals erschien, erwarteten weder Autor noch Verlag, dass es ein Sachbuch über Wahlkämpfe bis auf die Bestseller-Listen schaffen würde. Nun ist es so gekommen und vielleicht liegt es ja daran, dass es gar kein Sachbuch ist. Sondern ein subjektiver, leidenschaftlicher und manchmal sicher auch »testosterongeladener« (ZEIT) Blick hinter die Kulissen der Wahlkämpfe, an denen ich teilnehmen durfte. Früher als Lehrling, zwischenzeitlich als Vorarbeiter, dann, bei aller unangebrachten Bescheidenheit, als Meister und vermutlich schneller, als mir lieb ist, als orakelndes Urgestein.

Seit 2013 sind einige Kampagnen dazugekommen. Etwa die ÖVP-Kampagnen zur Wehrpflicht und zur Nationalratswahl in Österreich 2013, die Wahl von Dieter Reiter zum Oberbürgermeister von München 2014, die Wiederwahl von Olaf Scholz in Hamburg 2015, die Wahl von Michael Müller zum Regierenden Bürgermeister von Berlin 2016 und natürlich unser aller Liebling: die Wahl von Malu Dreyer zur Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, ebenfalls 2016. Man kann mit großer Überzeugung behaupten: Nicht eine einzige dieser Kampagnen war ein Spaziergang. Manchem Ergebnis sieht man das an, anderen nicht. Wie Malu Dreyer und ihre Partei in Rheinland-Pfalz einen 11-Punkte Rückstand in einen über 4-Punkte Vorsprung verwandelten ist daher ein eigenes Kapitel wert: Das Wunder von Mainz.

Von einem immer wieder nur kurzlebigen Aufflackern in Landtagswahlen abgesehen, blieb Deutschland über Jahrzehnte von einer rechtspopulistischen Partei in den Parlamenten verschont. Auch wenn ich das in meiner Jugend mit Blick auf die CSU anders gesehen habe. Und jetzt vielleicht wieder. Das muss man abwarten. Natürlich ist hier die Rede von der AfD, die sich seit der ersten Auflage des Buches zu einem beständigen Faktor in deutschen Wahlkämpfen entwickelt hat. Bei der Bundestagswahl 2013 noch knapp gescheitert, ist sie durch einen starken Schwenk in den rechten Populismus mit zum Teil schon radikalen Tendenzen unter dem Eindruck der Flüchtlingsbewegungen 2015/16 deutlich gewachsen. Und obwohl sie sich selbst als eine reine Protest- und Oppositionspartei versteht, beeinflusst ihre Präsenz auch alle anderen Akteure.

Mit der Gründung bzw. Unterstützung der AfD durch Professor Bernd Lucke und den ehemaligen BDI-Präsidenten Hans-Olaf Henkel wurde eine rechtspopulistische Partei in Deutschland überhaupt erst wieder salonfähig gemacht. Über Jahrzehnte hinweg gab es auch in konservativen Kreisen klare Grenzen, die man bewusst nicht überschritt. Die beiden bürgerlichen Gallionsfiguren Lucke und Henkel setzten sich über diese begründeten Bedenken hinweg. Auch wenn sie immer ebenso durchsichtig wie berechnend darauf achteten, sich hart am Rande des Populismus zu bewegen, riefen sie gerade mit dieser vermeintlich cleveren Gratwanderung jene Leute auf den Plan, die heute die AfD ausmachen. Ihnen ist ihr eigenes Projekt in einer verheerenden Mischung aus Missmanagement, Selbstüberschätzung, Ignoranz und politischer Ahnungslosigkeit völlig entglitten – mit bleibenden Schäden für Deutschlands politische Kultur.

Wenn man den Polit-Amateuren trotz allen Unheils, das sie anrichteten, noch eine gewisse Naivität und Unbedarftheit unterstellen kann, sieht es bei Profis wie Horst Seehofer schon anders aus. Ihm kommt bezüglich des bundesweiten Erstarkens des Rechtspopulismus in Deutschland eine Schlüsselrolle zu. Denn als die Menschen auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung 2015 nach Orientierung suchten, bot Seehofer nur ein Bild des Jammerns. Aber er blieb damit leider nicht alleine. Irritierende Signale kamen nicht nur aus der CSU und weiten Teilen der CDU, sondern auch von einigen Linken, Liberalen, Sozialdemokraten und sogar Grünen. Schlimm daran ist, dass Deutschland durch die gesamteuropäische Entwicklung populistischer Parteien eigentlich vorgewarnt hätte sein müssen. Durch politisches Nachgeben und gar die Übernahme populistischer Forderungen durch andere Parteien, ist noch keine populistische Bewegung geschwächt worden. Wie man es machen sollte, behandelt daher das Kapitel Visionen, Populisten und die gelangweilte Demokratie.

Mit dem Erscheinen des Buches begann ich auch einen Blog auf meiner Seite frank-stauss.de. Dieser beschäftigt sich natürlich mit den laufenden Wahlkämpfen, aber auch mit weiteren aktuellen politischen Themen. Hin und wieder platzt mir beim Schreiben der Kragen und wie es in der heutigen Medienlandschaft so ist, sind diese Blogs, Wutbürger der Aufklärung und Es ist Zeit auch die meist gelesenen. Dennoch bevorzuge ich es, mich nicht aufzuregen.

Mir ist wichtig zu betonen, dass die Menschen in Deutschland sehr stolz darauf sein können, wie sich unser Land über die Jahrzehnte entwickelt hat. In unserem Land herrscht keine tiefe und Jahrzehnte andauernde politische Spaltung wie in den USA. Wir müssen nicht bei jedem Machtwechsel fürchten, dass alle Errungenschaften der vergangenen Jahre wieder zurückgedreht werden. Der Rechtspopulismus in unserem Land ist nun zwar sichtbarer geworden – aber ebenso sichtbar wurde eine kaum für möglich gehaltene Hilfsbereitschaft, auf der man ebenso aufbauen kann.

Pessimismus war noch nie mein Ding. Als mir die Jury des Debattenmagazins »Berliner Republik« den »Fortschrittspreis 2016« verlieh, gab ich meiner Rede den Titel: »Das leuchtende Land.« Ja, das ist Deutschland heute. Und das war auch für mich undenkbar, als ich mich etwa ab 1982 aufmachte, um Menschen zu erreichen, für Überzeugungen zu kämpfen und am Ende auch dazu beizutragen, Wahlen zu gewinnen. Natürlich ist Deutschland heute nicht perfekt. Aber es hat sich großartig entwickelt. Und daher endet dieses Vorwort mit einer Passage aus dieser Rede:

Deutschland ist heute demokratischer, offener, moderner, erfolgreicher, freier und attraktiver als es sich jede Generation vor der unseren hätte träumen lassen. Unser Land ist heute das leuchtende Land in der Welt – Vorbild für Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen – ein Sehnsuchtsort. Und das bei diesem Wetter!

Jetzt liegt es an uns, diese großartige Geschichte fortzuschreiben. Im Grunde geht es wieder um die großen Fragen:

Wie wollen wir morgen leben und arbeiten?

Wie kann der digitale Wandel uns auch beim demographischen Wandel helfen?

Wie wird Deutschland wirklich ein modernes, offenes Einwanderungsland, in dem Menschen mit Migrationshintergrund einfach Deutsche sind?

Wie organisieren wir sozialen Zusammenhalt in Zeiten des Umbruchs?

Wie geben wir jeder Form von Familie die Unterstützung, die sie braucht? Und das ist nicht immer Geld!

Das alles ist doch wahnsinnig spannend! Blicken wir über den Tellerrand hinaus. Diskutieren wir offen, wie andere Länder etwas geschafft haben, wo manche schon weiter sind als wir und manche Fehler gemacht haben, die wir vermeiden können. Gehen wir weiter mit offenen Augen und ohne Scheuklappen durch die Welt. Erarbeiten wir neue Lösungsvorschläge, die zu dem Wertefundament passen, das dieses moderne, soziale, europäische und weltoffene Deutschland ausmacht.

Ich bin mir sicher: Das beste Deutschland liegt noch vor uns.

Amen.

I

PANIK, EUPHORIE, MACHT UND UNTERGANGWILLKOMMEN IM WAHLKAMPF

18. März 1990, Ostberlin, Hauptstadt der DDR

___Willy Brandt sitzt vor meinem kleinen Fernseher in einem

schäbigen Warteraum des abbruchreifen »Saalbau Friedrichshain« und erlebt die letzte Wahlniederlage seines Lebens. Vom Krebs gezeichnet hat er sich mit vollem Einsatz in die Kampagne zu der ersten und letzten freien Volkskammerwahl in der DDR gestürzt. Vergebens. Ich bin 25 und beschließe: Wenn ich eines im Leben richtig können will, dann Wahlkampf. Ich will nie mehr so einen Abend erleben, ohne alles dafür gegeben zu haben, dass er anders verläuft.

3. November 1992, Washington, D. C., Election Night, The Clinton/Gore Campaign

___Auf der Leinwand färbt sich der letzte noch benötigte Bundesstaat blau, die Farbe der Demokraten. Bill Clinton ist der 42. Präsident der Vereinigten Staaten und Al Gore sein Vize. Als George Bush seine Niederlage eingesteht, singt der Saal »Hit the road George and don't you come back no more no more no more no more …« Ich schreie mir mit meinen Kollegen aus der Kampagne die Seele aus dem Leib. Und mit uns Sigourney Weaver, Ben Kingsley und viele andere Stars. So fühlt sich siegen an. Davon will ich mehr.

11. September 2001, Berlin

___In New York brennt das World Trade Center und inmitten

dieses Schocks muss ich mit Klaus Wowereit und seinem Team darüber sprechen, wie unsere Kampagne darauf reagiert. In zwei Wochen wird gewählt und niemand weiß heute, ob morgen nicht auch Paris, London oder Berlin attackiert werden.

22. Mai 2005, Düsseldorf, Staatskanzlei

___Wir haben NRW verloren. Peer Steinbrück ist gefasst, als wir uns die Hand geben. Wenig später wird Franz Müntefering Neuwahlen zum Deutschen Bundestag ankündigen.

18. September 2005, Berlin, Willy-Brandt-Haus (WBH)

___Die SPD-Parteizentrale kocht. Hier findet eine Wahlparty statt, die niemand erwartet hatte. Bundeskanzler Schröder ist nur ein knappes Prozent hinter Angela Merkel ins Ziel gelaufen – und das nach ihrem zwischenzeitlichen Vorsprung von über 20 Prozentpunkten. Vor nicht einmal sechs Wochen war ich noch erschrocken, als ich Schröder im Kanzleramt die Kampagne präsentierte. Die Belastungen der letzten Monate hatten ihn deutlich altern lassen. Aber dann folgte die dramatischste Aufholjagd in der Geschichte der Republik.

26. März 2006, Mainz

___Die Grünen fliegen aus dem Landtag und damit hat Kurt Beck die absolute Mehrheit. Meine erste Absolute! Also eigentlich seine, aber egal jetzt. Yes!!!

27. September 2009, Bundestagswahl, WBH

___Eine gute Freundin der Nachrichtenagentur Associated

Press rauscht an mir vorbei und grüßt mich mit einem aufmunternden »Desaster«! Auf der Bühne kämpft Frank-Walter Steinmeier um sein politisches Überleben. In der ARD spricht ein Journalist vom »historisch schlechtesten Abschneiden der Sozialdemokratie«. Ein Kollege raunt mir zu: »Immerhin historisch – und wir waren dabei!«

21. Februar 2011, Colfosco, Dolomiten

___Ich fummle auf der Skipiste hektisch an meinem Anorak, um das Handy rauszuzerren. Olaf Scholz ist dran. In seinem typischen Understatement fragt er mich, ob ich denn mit dem Wahlergebnis zufrieden sei. Er hat gestern in Hamburg 48,4 Prozent und damit klar die absolute Mehrheit der Sitze geholt. Es war die perfekte Kampagne. So perfekt, dass ich am Samstag in Urlaub gefahren bin.

13. Mai 2012, Wien, Hofburg

___Hannelore Kraft erringt einen fulminanten Sieg in der vorgezogenen Neuwahl für NRW. Es war unsere zweite Kampagne für sie und sie dankt uns sogar live im ZDF. Leider sehe ich das nur im Livestream, denn wir sind schon im nächsten Wahlkampf. Morgen wird hier Österreichs Vizekanzler Michael Spindelegger seine ›Österreich-Rede‹ halten. Sie soll Startschuss sein für eine Aufholjagd der ÖVP bis zur Nationalratswahl 2013. Schon seit einiger Zeit notiert die ÖVP in den Umfragen auf Platz drei, während sich SPÖ und FPÖ ein Rennen um die Spitzenposition liefern. Unser erstes Ziel ist es, die FPÖ wieder hinter uns zu drängen und den Abstand zur SPÖ zu verringern. Mit etwas Glück und Spucke ist vielleicht noch mehr drin. Time will tell.

30. März 2014, La Palma, Kanarische Inseln

___Ich öffne ein schönes Weißbier am Pool und genieße das Leben. Dieter Reiter ist gerade in der Stichwahl mit gut 57 Prozent zum neuen Oberbürgermeister von München gewählt worden. Das war ein hartes Stück Arbeit. Vor allem für ihn. Eine Emnid-Umfrage vom Juni 2013 sah Dieter Reiter noch 2 Prozent hinter Josef Schmid von der CSU. Und SPIEGEL-Online zählte Josef Schmid noch im Januar 2014 zu den heißesten Kandidaten für das neue Jahr. Aber jetzt ist klar: Dieter Reiter hat es geschafft und zwar deutlich. Er ist einer der am meisten zupackenden, humorvollsten und bürgernächsten Kandidaten, für die ich je arbeiten durfte. Er wird sich mit seinem ganz eigenen Stil einreihen in die stolze Tradition sozialdemokratischer Münchner Oberbürgermeister. Trotzdem bin ich drei Tage zuvor in Urlaub geflogen. Irgendwann muss man das ja auch mal machen und eigentlich ist der Zeitpunkt ideal.

13. März 2016, Hilton, Mainz

___Gerade haben wir im Hotel eingecheckt, um von dort weiter zur SPD-Wahlparty zu ziehen, als die ersten Trends eintrudeln. Sie sehen Malu Dreyer und die SPD erst ein, dann zwei, dann drei Prozent vor Julia Klöckner und der CDU. Das ist eine Sensation. Bei 4 Prozent denke ich: Jetzt kaufen! Es werden

4,4 Prozent Vorsprung nach einem Rückstand von 11 Prozent vor gerade einmal vier Monaten. Eine Kollegin fragt, warum ich denn so ruhig sei. Aber worüber soll ich mich aufregen?

18. September 2016, La Palma, Kanarische Inseln.

___Bei der Wahl in München hatte der Trick ja super geklappt,

kurz vor dem Wahltag in Urlaub zu fahren und dann auf die Zahlen warten. Heute gilt es, unser Metropolen-Tripple zu verteidigen. Mit Berlin 2011, München 2014 und Hamburg 2015 waren wir an den Kampagnen der Regierungschefs der drei größten Städte Deutschlands beteiligt. Olaf Scholz hatte 2015 sogar noch einmal 45,6 Prozent für die SPD geholt – ein grandioser Erfolg in diesen Zeiten. Der Wahlkampf in Berlin aber war zäh und anstrengend verlaufen. Jedes Jahr ziehen gut 40 000 Menschen mehr in die Stadt zu, als wegziehen. Das übertrifft jede Prognose und sorgt in der Boomtown für große Herausforderungen: auf dem Wohnungsmarkt, bei der Verwaltung, der Infrastruktur. Trotz sehr guter Kennzahlen auf dem Arbeitsmarkt herrschte Verdruss und wir kamen nicht dagegen an. Die Regierungsparteien verloren am Ende deutlich, aber auch die bisherigen Oppositionsparteien Grüne und Piraten notieren im Soll. Der Verlust für die SPD schmerzt, bewegt sich etwas über dem Niveau von Mecklenburg-Vorpommern (- 5 Prozent), aber deutlich unter den -10 Prozent in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt. Einzig in Rheinland-Pfalz konnte die SPD in den letzten Jahren ihr Ergebnis steigern. Der bescheidene Lichtblick in Berlin: Mit 4 Prozent Vorsprung wird die SPD wieder klar stärkste Partei und Michael Müller bleibt Regierender.

Nur sechs Monate nach dem »Wunder von Mainz« dreht meine Wahlkampflaune wieder von »Himmelhochjauchzend« auf »Das ist und bleibt doch ein Scheißspiel«. Und das geht jetzt schon ein Vierteljahrhundert so.

Seit über zwanzig Jahren mache ich Wahlkämpfe. Manchmal zwei bis drei im Jahr. Es ist ein fantastischer Beruf. Ich liebe ihn, ich hasse ihn.

Es gibt keinen Vergleich zum Wahltag. Millionen Menschen entscheiden an einem Tag über ihre Zukunft, aber auch über das Schicksal der Mächtigen. Präsidenten, Premierminister, Kanzler und ihr gesamter Apparat zittern vor diesem Tag. Nichts und niemand schützt sie, denn es gibt kein Zurück, wenn die Wähler gesprochen haben. Manchmal entscheiden wenige hundert Menschen über die Zukunft der Welt – denn nur so viele Stimmen hätten am ersten Dienstag im November des Jahres 2000 George W. Bush verhindert und Al Gore zum Präsidenten gemacht. Wären am 11. September des folgenden Jahres dennoch vier Flugzeuge entführt worden? Wären die USA im Irak einmarschiert? Wäre Bundeskanzler Schröder 2002 wieder gewählt worden, wenn er nicht gegen den Irak-Krieg hätte Wahlkampf führen können? Wäre dann Stoiber Kanzler geworden und Merkel eine Randnotiz? Wären die Märkte unter Al Gore genauso entfesselt worden, die Pole ebenso schnell geschmolzen wie unter Bush? Die Erde hätte sich weitergedreht, aber anders. Kriege wären geführt worden, aber andere. Menschen wären gestorben, aber andere. Wegen ein paar hundert Stimmen.

Eine Wahl ist die höchste Stufe der Demokratie und ein Wahlkampf die Krönung der Kommunikation. Was treibt Zehntausende unbezahlte Freiwillige bei Wind und Wetter auf die Straßen, um an zugigen Infoständen missmutige Passanten von der Seite anzuquatschen? Was bringt Hunderttausende missmutige Passanten dazu, dennoch stehen zu bleiben, zu diskutieren, zu fluchen, zu lachen, am Ende doch eine Broschüre mitzunehmen oder wenigstens den Kugelschreiber? Warum gehen am Wahltag in Deutschland doch über 44 Millionen Menschen raus aus dem Haus und machen ihr Kreuz? Warum stellen sich in den USA an einem normalen Werktag Menschen stundenlang in Schlangen, um wählen zu können? Und was haben Wahlkampagnen im Wert von 2 bis 3 Milliarden Dollar (USA) oder 80 Millionen Euro (Deutschland) damit zu tun?

Ich war 15 Jahre alt, als ich am 4. Oktober 1980, dem Samstag vor der Bundestagswahl, auf dem Rücksitz unseres Autos stundenlang einen Helmut-Schmidt-Aufkleber von innen gegen die Heckscheibe drückte. Wir waren auf der Rückfahrt von einem Besuch bei meiner Oma und meine Eltern hatten mir nicht erlaubt, den Aufkleber auf Papas neuen Audi 100 aufzupappen. Bestimmt ein dutzend Mal winkten mir überholende Fahrer zu oder signalisierten mit der Lichthupe Zustimmung. Und obwohl mein Arm einzuschlafen drohte und es überhaupt eine dämliche Haltung war, motivierte mich jede Lichthupe zum Weitermachen.

Ja, ich bin ein besessener Wahlkämpfer, und nein, ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Aber diese Besessenheit hat mich irgendwann bis in die Wahlkampfzentralen von Berlin, Washington, Wien und sehr vielen Landeshauptstädten gebracht, in Staatskanzleien, Ministerien, das Kanzleramt und sogar ins Weiße Haus. Als mir langsam dämmerte, dass meine Besessenheit keine vorübergehende Phase sein würde, habe ich versucht, das Beste daraus zu machen. An den Universitäten in Heidelberg, Washington und Berlin habe ich mir das theoretische Rüstzeug geholt und die Praxis auf der Straße. Ich habe viele wirklich fundierte Bücher über Wahlkämpfe von intelligenten Menschen gelesen, die mich weiterbrachten. Aber, um ehrlich zu sein, keines hat mich so gepackt wie die Wahlkämpfe, die ich selbst führte.

Zu einem guten Wahlkampf gehören Leidenschaft, Schweiß, Schweinereien, Bauchgefühl, Mut, Wutausbrüche, abgestandenes Bier, Katastrophen und feuchte Wurstsemmeln, auf denen die Wurst am Rande schon leicht bräunlich wird, weil sie seit Stunden auf dem Konferenztisch stehen. Über solche Dinge las ich in diesen Büchern aber nie. Nun habe ich versucht, selbst aufzuschreiben, was tatsächlich im Maschinenraum einer Kampagne geschieht. Im Zentrum dieses Buches steht daher ein Echtzeitbericht aus einem der dramatischsten Wahlkämpfe, den die Republik je erlebt hat. Der Bundestagswahlkampf 2005 ist frisch genug, um zu zeigen, wie moderne Kampagnen heute gefahren werden. Und er liegt weit genug zurück, um keinen Verrat zu begehen.

Aber bevor es in die Zeitmaschine geht, will ich die Chance nutzen, um mit ein paar grundlegenden Vorurteilen aufzuräumen und neue aufzubauen. Denn das weitaus Ödeste an einem Wahlkampf sind die immer gleichen und oberflächlichen Kommentare, die man dazu hört.

II

ER REDET FREI – GOTT STEH UNS BEI!MYTHOS WAHLKAMPF:BEOBACHTUNGEN AUS ZWEI JAHRZEHNTEN

Warum reden nach über 50 Jahren vor jedem TV-Duell immer noch alle von Nixon vs. Kennedy obwohl sich beide schon lange nicht mehr rasieren? Macht eine randlose Brille zugänglicher oder nur sexy? Wer programmiert die Politiker vor Debatten? Wer zieht die Strippen hinter denjenigen, die die Strippen im Hintergrund ziehen? Warum können sich Spitzenpolitiker nicht alleine anziehen? Wählen Frauen Frauen nur, weil sie Frauen sind? Wer füttert die Printmedien und warum nehmen sie trotzdem ab? Wie oft war die SPD schon Geschichte, die FDP gestorben und die CDU endgültig am Ende? Gibt es Piraten doch nur vor Somalia? Warum um Himmels willen haben wir hier keinen Obama und schon gar keine vernünftige Online-Kampagne? Was ist der Masterplan hinter Merkels Frisur?

Ein Wahlkampf ist harte und ernsthafte Arbeit. Er ist der Höhepunkt der Kommunikation. Es gilt, alle Register moderner Kampagnen zu ziehen und die perfekte Orchestrierung von Spitzenpolitikern, Strategen, der wahlkampfführenden Parteizentrale, von Agenturen, Meinungsforschern, Medien und Zehntausenden von Freiwilligen zu organisieren. Dennoch: Die erste Frage, die ich immer von Journalisten gestellt bekomme, dreht sich um Farben, Anzüge, Kostüme, Brillen, Pillepalle. Um in Zukunft davon verschont zu werden, hier ein paar ultimative Antworten und Einblicke.

The Look: Gebt ihnen rote Krawatten und randlose Brillen!

Kommen wir zunächst zu einer für viele ernüchternden Feststellung: Ein Idiot, der sich eine randlose Brille kauft, ist danach ein Idiot mit einer randlosen Brille. Mehr nicht. Aber auch nicht weniger. Denn er bleibt ja derselbe Mensch. In diesem konkreten Fall eben ein Idiot.

Ähnlich verhält es sich auch mit Prominenten, zu denen Politiker häufig zählen – ganz besonders Spitzenkandidaten: Sie bleiben gleich beliebt oder unbeliebt, unabhängig von ihrer Brille. Durch einen zu deutlichen visuellen Imagewechsel haben sie zudem mehr zu verlieren als zu gewinnen. Die Spitzenkandidatur ist für viele Politiker die Krönung einer langen und oft auch entbehrungsreichen Laufbahn. Dies gilt für den Kampf um eine Staatskanzlei und natürlich noch mehr für den Kampf ums Kanzleramt. Niemand, der es an die Spitze einer Kampagne schafft, ist dort aus purem Zufall. Dafür ist der Auswahlprozess zu hart, die Konkurrenz zu groß und der Weg zu steinig. Es bedeutet, dass der Kandidat vielen Menschen bereits vertraut ist und diese ihm vertrauen – und zwar als Mensch mit seinem bekannten Auftreten und Aussehen. Der Kandidat hat zu diesem Zeitpunkt schon eine Menge erreicht – meist ganz ohne Imageberater. Darüber hinaus waren ausnahmslos alle Kandidaten, mit denen ich arbeiten durfte, schon seit ihrer Kindheit in der Lage, sich alleine anzuziehen. Klar, es gab mal Fälle, da hat man an der einen oder anderen Stelle praktische Tipps zur Kameratauglichkeit von Hemden und Krawatten gegeben (»Keine kleinen Karos, weil die auf Bildschirmen flimmern« usw.), aber keiner meiner Kandidaten hat wegen seines Outfits gewonnen oder verloren.

Dennoch wird fabuliert, etwa darüber, was sich Außenminister Guido Westerwelle wohl gedacht hat, als er die Brille wechselte. Ohne ihn näher zu kennen, vermute ich mal, dass er sich gedacht hat: »Mensch, Guido, heute hast du mal ein bisschen Zeit, du könntest dir eine neue Brille kaufen.« Klar wird er dann Freunde und Bekannte gefragt haben, ob sie ihm steht – wie wir das alle eben tun. Und wie wir alle das tun würden, wenn wir ständig Interviews geben müssten, wird er sich auch überlegt haben, wie das wohl wirkt und aufgenommen wird. Aber die Karriere eines Politikers hängt nicht vom Imagewandel seines Outfits ab. Auch wenn wir bei Bundeskanzlerin Merkel einen über Jahre vollzogenen äußerlichen Wandel erkennen können – Kanzlerin wurde sie zuvor und ihre Frisur darf sie ja bitte ändern wie alle anderen auch, ohne dass wir gleich einen Masterplan dahinter vermuten müssen. Nach ein paar Jahrzehnten in der Politik sind Vorher/nachher-Bilder so aufschlussreich wie bei jedem von uns. Viele sahen eben früher besser aus als heute – aber bei nicht wenigen ist es genau umgekehrt.

Einen absoluten Härtefall kannte ich allerdings. Der arme Mann hatte so dramatisch schlechte Augen, dass er Brillen mit nahezu schusssicheren Gläsern tragen musste. Die waren so unglaublich dick, dass es im Kamerabild immer aussah, als habe er riesige Augen. Das hätte den Zuschauer tatsächlich zu sehr abgelenkt. Also hat er sich extra eine TV-Brille aus Fensterglas zugelegt, mit der er absolut nichts sehen konnte. Einzig das Leuchten des roten Lichts der Kamera wies ihm den Weg, wohin er sich wenden musste, und er betete vor jeder Sendung, dass ihm nicht irgendeine Tabelle gezeigt würde, die er kommentieren sollte. Es ging immer gut, er beherrschte den Auftritt absolut perfekt und war über Jahrzehnte einer der erfolgreichsten Politiker der Republik.

Also für alle, die zu großen Korrekturen drängen: Veränderung ist völlig normal, aber schrittweise. Wer sich ein völlig neues Image aufschwatzen lässt, hat meist ganz andere Probleme als seine Klamotten, und wer seine Kunden dazu drängt, keine Ahnung. Sendeminute um Sendeminute, in denen »Imageberater« Krawatten, Anzüge, Kostüme, Haltung und Gestik analysieren, sind verschenkte Zeit. Zumal es häufig dieselben Beobachter sind, die von der Politik mehr Substanz fordern und dann ohne mit der Wimper zu zucken kommentieren: »Merkel trägt ein dunkles Rot statt des üblichen Altrosa. Das drückt Entschlossenheit aus und bedeutet, dass der Grieche heute kein Geld bekommt.« Als ob wir das nicht vorher gewusst hätten.

Wer ein Problem mit jungen Frauen hat, braucht mehr alte Männer

Eine Kampagne hat viel mit Strategie, Taktik oder schlicht Arithmetik zu tun und ist sehr viel komplexer angelegt, als sie am Ende erscheinen darf. Häufig gelangen aus Imagestudien oder aus Erhebungen einzelner Institute jedoch Details an die Öffentlichkeit, die dann hartnäckig so lange diskutiert werden, bis alle in der Kampagne nervös werden, obwohl man es eigentlich besser wissen müsste.

Kurz nach Bekanntgabe der Kanzlerkandidatur von Peer Steinbrück im Oktober 2012 für die Bundestagswahl im Herbst 2013 wurde behauptet, er habe »ein Problem mit jungen Frauen«. Nun möchte man anmerken: Welcher Mann hat das nicht? Man kann in einem solchen Moment in der Strategierunde beginnen, darüber nachzudenken, wie man Peer Steinbrück diesen widerborstigen jungen Frauen näherbringen könnte. Zum Beispiel indem man ihn mit kompetenten jungen Frauen umgibt oder indem man ihm rät, softer aufzutreten, mehr über berufliche Gleichstellung zu reden, eine Quote zu fordern, seine Familie ins Rampenlicht zu schieben, Kitas zu besuchen und Kinder zu knuddeln. Kann man machen. Kann man auch sein lassen. Kostet Zeit und bringt nichts.

Nicht etwa, weil ihm viele Menschen politisch diese Positionierung nicht abnehmen würden – sie ist einfach nicht sein Stärkenprofil. Das Stärkenprofil von Steinbrück heißt »Kantiger Macher und Wirtschaftsfachmann mit Herz«. Deshalb muss man sein Kompetenzprofil um Angebote erweitern, die zu ihm passen. Ein Beispiel aus der Werbung: Das Stärkenprofil von Nivea heißt »Pflege«. Deshalb hat man aus der Creme pflegende Produkte wie Augensalben, Lotionen, hautverträgliche Deos und so weiter entwickelt. Peer Steinbrücks Angebotspalette um die Frauenquote zu erweitern ist so passend, wie wenn Nivea ein Schleifpapier herausbringen würde. Das will niemand, das braucht niemand und keiner glaubt, dass ein Nivea-Schleifpapier wirklich richtig gut schleifen würde.

Viele andere mit seinen Stärken verbindbare Themen wären da harmonischer. Im Wahljahr hätte man seinen Kampf gegen die Spekulationen an den Finanzmärkten auch zum Kampf gegen Mietspekulationen ausbauen können. Seine Wirtschaftskompetenz hätte Grundlage sein können für eine gerechtere Verteilung von Wohlstand. Man hätte also passende Themen entlang seiner Kernkompetenz entwickeln können. »Hätte, hätte, Fahrradkette«, würde Steinbrück sagen. Denn es gibt eben meist nur eine Chance im Leben für eine Kanzlerkandidatur.

Die näher liegende Antwort für die Kampagne ist daher Arithmetik: Wenn ein Kandidat ein Problem mit jungen Frauen hat, braucht er eben mehr alte Männer. Davon gibt es auch viel mehr in ausreichender Zahl und Güte. Häufig hat das Problem mit der einen Zielgruppe auch mit der Stärke bei der anderen Zielgruppe zu tun. Ist ein Kandidat zum Beispiel sehr stark bei Kernkraftgegnern, ist er meistens auch sehr schwach bei Kernkraftbefürwortern. Man kann eben nicht alle haben. Ohne das Verhältnis von Männern und jungen Frauen in den Zusammenhang mit Nukleartechnologie bringen zu wollen: Es gibt eben Zielgruppen, auf die muss eine Kampagne verzichten.

Und wenn die Kampagne durch den Ausbau der eigenen und stärkeren Zielgruppen erst einmal in den Umfragen steigt, kommen ein paar andere Grenzgänger aus benachbarten Zielgruppen von ganz alleine. Manchmal sogar junge Frauen. Sie haben nämlich vielleicht gar nichts gegen den Kandidaten, sondern wie die meisten Wählerinnen und Wähler so lange vor der Wahl einfach noch gar nicht richtig hingesehen.

Man kann also für die eigene Kampagne schwierige Personenkreise strategisch bewusst ausklammern. Das bekannteste Beispiel der jüngeren Zeit ist die zweite Obama-Kampagne, die bewusst eine strategische Minderheit bei weißen Männern in Kauf nahm und dafür auf strategische Mehrheiten bei Latinos, Schwarzen und Frauen setzte. Rund 38 Prozent der weißen Männer brauchte die Obama/Biden-Kampagne trotzdem – aber eben auch nur die. Romney holte diese große Wählergruppe am Wahltag mit einem satten Vorsprung von über 22 Prozent – und verlor insgesamt deutlich. Für den unsicheren Versuch, bei weißen Männern eine Mehrheit zu bekommen, hätte Obama sich so weit nach rechts bewegen müssen, dass seine Wählerkoalition auseinandergebrochen wäre. Also hat er es gelassen. Seine klaren Bekenntnisse zu Homo-Ehe, Bürgerrechten und der einfachen Legalisierung illegaler Einwanderer haben seine bunte Koalition sogar bewusst auf Kosten der »grumpy white men« gestärkt.

Hillary Clinton ist 2016 auch nicht gescheitert, weil sie von zu wenigen »Weißen« gewählt wurde. Ihr Stimmenanteil lag auf dem Niveau von Obama. Sie hat einfach keine motivierende Botschaft für die »Regenbogen-Koalition« entwickelt. Es jeder Zielgruppe recht zu machen ist nicht möglich, häufig auch nicht nötig und nicht selten sogar sehr gefährlich. Der Weg zum Sieg kann auch über Abschreibungen erfolgen.

Das Volk, ein zäher Haufen

Der Deutsche ist ein sehr träger Wähler, der nur dann das Pferd wechselt, wenn ihm das alte unterm Hintern krepiert. Mit der oft bemühten »Wechselbereitschaft« ist es nicht weit her.

Der erste Machtwechsel in der Bundesrepublik von CDU/ CSU/FDP zu SPD/FDP fand 1969 nicht etwa statt, weil der Wähler es wollte, sondern weil die Union innerlich zerstritten und zerrieben schlapp machte. Das Umsatteln übernahm die FDP für die Deutschen, die gerne akzeptierten, dass man ihnen die Entscheidung abnahm. 1982 hatte wiederum die SPD so abgewirtschaftet, dass die FDP – natürlich auch im Eigeninteresse – erneut den dreckigen Job erledigte, den alten Gaul erschoss und sich mit Schwung der vorbeigaloppierenden Union andiente. Das Volk dankte durch Bestätigung von Schwarz/Gelb. Nach 16 Jahren und einem durch die Wiedervereinigung verschleppten Wechsel blieb den Wählern 1998 dieses Mal wirklich keine andere Wahl, als das wundgerittene Gespann Helmut Kohls selbst auszumustern. Es folgte ein ungewohnter Parforceritt auf Rot/ Grün, der so anstrengend war, dass allen Beteiligten schon nach sieben Jahren die Puste ausging. Aber in seinem Widerwillen gegenüber harten Entscheidungen gab der Wähler der SPD erst mal noch das Gnadenbrot in der Großen Koalition, bevor er den Ackergaul vier Jahre später endgültig in die Opposition entließ.

Nachdem an dieser Stelle nicht nur sämtliche Koalitionen, sondern auch diese Analogie zu Tode geritten wurde, fasse ich kurz zusammen: Man muss sich in Deutschland sehr anstrengen, um abgewählt zu werden. Die Deutschen hassen Veränderung und führen sie nur herbei, wenn es unbedingt sein muss. Aber immerhin führen sie sie heute herbei und warten nicht mehr damit, bis der Russe am Reichstag steht. Wenn man so will, auch schon ein Fortschritt.

Für den Machterhalt bedeutet dies: so wenig Bewegung wie möglich, sofern es die Rahmenbedingungen zulassen. Mit einer Ausnahme – dem Flüchtlingsjahr 2015 – hat das seit dem ersten Kanzler Adenauer niemand so verinnerlicht wie die erste Kanzlerin – vor allem in der Euro-Krise.

Diese Wahlnacht 2005 war Angela Merkels Trauma, denn an diesem Abend wurde ihr klar, dass sie im Grunde kein Gespür für die Wähler hat. Sie hatte die Deutschen und ihren angeblichen Reformeifer völlig falsch eingeschätzt. Ebenso wie auch weite Teile der Wahlforscher und der Medien – von ›Spiegel‹ bis ›Bild‹ völlig danebenlagen. Allerdings hat die Naturwissenschaftlerin Merkel die Unberechenbarkeit sofort in ihre Gleichung mit aufgenommen. Das Volk, das sie regiert, ist fremdes Territorium für die Kanzlerin. Sie akzeptiert das. Seither fährt sie auf Sicht. Die harten Reformbeschlüsse des Leipziger Parteitags der CDU – auf dem der soziale Flügel in Person von Norbert Blüm noch ausgebuht wurde – verschwanden sofort in der Schublade. Wenn es Reformen und damit Risiken in ihrer Regierung gab, gingen diese von anderen aus. Von Müntefering (Rente mit 67), Steinbrück (Bankenrettung), Steinmeier (Konjunkturprogramme), Scholz (rasche Ausweitung des Kurzarbeitergeldes), von der Leyen (Elterngeld), der FDP (Hoteliersteuer) oder der CSU (Betreuungsgeld). Keine einzige Reform außer der unvermeidlichen Energiewende hat sich Merkel selbst zu eigen gemacht und nahm daher Scheitern oder Erfolg der Initiativen ihrer Kabinettsmitglieder entsprechend gleichmütig zur Kenntnis. Selbst die Energiewende hat sie gleich wieder abgegeben, als sie keine Freude mehr daran hatte. Um frierende Omas, die den Strompreis nicht mehr zahlen können, soll sich jetzt bitte der Altmaier kümmern. Merkel muss zum Eurogipfel, tschüssi und bis bald!

Die Kanzlerin steht nicht für Reformen, sondern für Stabilität. Das ist allerdings verdammt viel wert in einer Welt im Umbruch. Größere Veränderungen gibt es nur dann, wenn der Druck groß und das Meinungsbild eindeutig ist. Wie eben beim Atomausstieg, bei dem die Kanzlerin eine atemberaubende Kehrtwende einleitete und einem überwältigend klaren Meinungsbild in eine unklare energiepolitische Zukunft folgte. Das eindeutige Meinungsbild ist gleichzeitig ihre Rückversicherung gegenüber dem Volk – denn dieses kann nun hinter seine eigene glasklare Forderung über alle politischen Lager hinweg nicht mehr zurück.

In allen unübersichtlichen Gefilden, wie etwa der Eurokrise, tastete sich die Kanzlerin jedoch sehr vorsichtig und in kleinen Tippelschritten voran. Im Grunde verfuhr sie mit ihrer Politik wie wir Werber bei der Bearbeitung eines Markenlogos. Der Betrachter darf die Veränderung gar nicht richtig wahrnehmen, da er sonst verunsichert wird. Verändert eine Marke ihr Aussehen zu deutlich, wird der Verbraucher skeptisch und denkt sich: »Hm – vielleicht haben die nicht nur das Aussehen verändert, sondern auch die Inhaltsstoffe.« Und sobald der Käufer skeptisch wird, liebäugelt er auch schon mit Alternativen. Das wollen wir nicht. Die Modernisierung eines Logos darf der Verbraucher nur dann bewusst erkennen, wenn er das alte und das neue Logo direkt nebeneinanderhält. Das tut er aber so gut wie nie und deshalb spürt er die »Aktualisierung« nur unterbewusst. Das wollen wir.

Ähnlich, wenn auch umgekehrt, ist es mit guten Freunden, die man häufig sieht. Man merkt nicht, wie alt sie geworden sind, bis man ein Bild von vor zwanzig Jahren danebenhält. Dann denkt man »Gott, ist der alt geworden« und meidet nach Möglichkeit alle Spiegel in der Umgebung. Merkel verfuhr mit ihrer Euro-Politik genauso. Ihre Bewegungen waren für den durch die Dauerkrise ermüdeten Wähler kaum wahrnehmbar. Würde man aber ihre Politik von damals und die von heute nebeneinanderhalten, könnte man sofort erkennen, dass die Regierung sich um viele Milliarden weiterbewegt hat. Dann wäre der Schrecken aber groß.

Die Kanzlerin macht also meist genau das, was die Menschen von ihr erwarten – aber kein Jota mehr. Aus diesem Modus der unmerklichen, behutsamen Veränderung, wurden die Deutschen im Sommer 2015 jäh herausgerissen. Und sie wurden von ihrer Kanzlerin überrascht, die vermutlich auch sich selbst überraschte und eine spontane wie menschliche Entscheidung traf. Sie ließ in Ungarn und teilweise auch in Österreich unter intolerablen Bedingungen festsitzende Flüchtlinge in die Bundesrepublik einreisen. Ob das falsch oder richtig war, ist hier nicht relevant. Es war auf jeden Fall völlig atypisch für Angela Merkel. Sie veränderte im Rahmen der Flüchtlingsdebatte auch ihre Sprache und äußerte schon fast emotional zu nennende Sätze wie »Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land.« Auch ein Satz wie »Wir schaffen das« war in Anlehnung an Obamas »Yes we can« für Merkel’sche Verhältnisse überemotional.

In Folge unerwarteter Klarheit und Bestimmtheit geschah das, was Gerhard Schröder Jahre zuvor widerfahren war: Nicht unerhebliche Teile der eigenen Anhängerschaft waren zunächst irritiert und begannen dann, sich neu zu orientieren. Die schon totgeglaubte AfD wurde zum Sammelbecken frustrierter Unions-Hinterbänkler, Merkel wurde offen von den eigenen Leuten angegriffen und die CDU verlor krachend eine Landtagswahl nach der anderen. Die Flüchtlingspolitik wurde zur Agenda 2010 von Angela Merkel.

In das Wahljahr 2017 zieht sie daher mit einer neuen und doch alten Taktik: Beruhigung, Stabilität und moderate Erneuerung durch einen neuen Koalitionspartner. Sie hat erkannt, dass sie im Vergleich zu den sensationellen 41,5 Prozent von 2013 Federn wird lassen müssen. In Richtung AfD, aber auch in Richtung einer wiedererstarkenden FDP. Da Merkel zuvor aber jeweils nur Ergebnisse von 35,2 Prozent (2005) und 33,8 Prozent (2009) eingefahren hat, reichen ihr auch unter veränderten Bedingungen diese Margen zum Weitermachen.

Die fehlenden Prozente holt sie sich von einem Teil der verbliebenen SPD-Anhängerschaft. Die hat nach der ganzen Aufregung der letzten Jahre im Grunde nicht viel gegen Merkel und sehnt sich ebenfalls eher nach Ruhe und Stabilität. Mit der Wahl von Merkel können diese Wähler sich sogar noch als »Avantgarde« fühlen, da die Kanzlerin zwischen Trump und Putin als leuchtendes Symbol für Freiheit, Demokratie und weibliche Vernunft erstrahlt. Das »Neue« an der nächsten Regierung wird dann zwar keine neue Kanzlerin sein, aber eine neue Regierungskonstellation mit harmlosen Grünen und einer runderneuerten FDP.

Im Jahr 2017 wird Frau Merkel also wieder voll auf den Beharrungswillen ihres Volkes setzen und damit vermutlich nicht schlecht fahren. Vorausgesetzt, ihre Partei zieht mit und fährt ihr nicht in die Parade. Zwischen Frau Merkel und ihrer vierten Amtszeit stehen wohl nur noch CDU und CSU.

Kann man Charisma kaufen?

Was ist Charisma? Braucht man das? Und wenn ja, wo kann man es kaufen? Nun, zunächst ein wichtiger Hinweis für die meisten Politiker und auch die meisten von uns Fußvolk – Charisma hat man, wenn man über eine ganz besondere Ausstrahlung verfügt und eine starke Anziehungskraft auf andere Menschen ausübt. Nein, man braucht es nicht und selbst wenn man es bräuchte, könnte man es nicht kaufen. Es ist aber auch weitgehend egal, denn ob man gewinnt oder verliert, hat nur selten mit Charisma zu tun.

In Europa regiert im Jahr 2016 vermutlich die uncharismatischste Politikergeneration seit vielen Jahren: Hollande, Merkel, Rajoy und andere mehr. Man kann sich nun fragen, ob man mit Charismatikern wie Berlusconi, Blair oder Sarkozy grundsätzlich besser gefahren ist. Auch die USA sind übrigens in der Lage, Nicht-Charismatiker zu wählen. Ich erinnere hier gerne an die Bushs, Carter oder Johnson. Man kennt sie und über ihre Politik lässt sich bestimmt viel Differenziertes sagen. Aber Charisma ist etwas anderes. Und kann auch schnell zum Bumerang werden. Denn den wenigen Charismatikern, die wir in der Politik haben und hatten, wird ja gerne mangelnde Seriosität vorgeworfen, während die vielen seriösen angeblich zu wenig Charisma besitzen.

Meine Erfahrung zeigt: Der Wähler schert sich einen feuchten Kehricht um Charisma. Viel wichtiger als Charisma ist Timing. Denn auch ohne eine klassische charismatische Ausstrahlung zu besitzen, kann es in der Wählerschaft eine Sehnsucht nach dem geben, was man verkörpert. Dies herauszufinden, ist nicht eben leicht und immer schmerzhaft. Denn es bedeutet, sich selbst die Fragen zu beantworten:

Wer bin ich?

Wer bin ich nicht?

Was kann ich?

Was kann ich nicht?

Was will ich?

Was will ich nicht?

Hat man das einmal beantwortet – oder wurde es einem auf die harte Tour von anderen beantwortet, ruht man schon recht sicher in sich selbst und kann dazu übergehen, sich die nächste Frage zu stellen: Wie komme ich am besten an den Ort, an dem ich das umsetzen kann, was ich will?

In meiner Karriere konnte ich bisher zwei Mal mithelfen, absolute Mehrheiten zu erzielen. In unserem heutigen Fünfbis Sechs-Parteiensystem eigentlich ein unmögliches Unterfangen. Beide Male lag der Erfolg auch an perfektem Timing