Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gatopardo ediciones

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

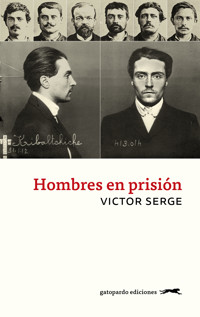

Un testimonio estremecedor sobre el infierno carcelario, escrito por uno de los autores más perseguidos del siglo xx. Un ejemplo de rebeldía y de libertad interior. «Todo es ficción en este libro y todo en él es verídico —se advierte en el epígrafe de Hombres en prisión—. Mediante la creación literaria he tratado de extraer el contenido humano y común de una experiencia personal.» En 1912, Victor Serge, a la sazón editor del periódico L'anarchie, fue juzgado por asociación delictiva con la banda anarquista de Jules Bonnot. Su negativa a delatar a sus camaradas le valió una condena a cinco años de prisión en régimen de confinamiento solitario, que cumplió en las cárceles de La Santé y de Melun. Armado de una libertad interior y de un amor a la vida fuera de lo común, padeció y registró los rigores del cautiverio sin sucumbir a los embates de la enfermedad, la locura o la depresión. Este retrato sobrecogedor del infierno carcelario trasciende la confesión o el testimonio personal: como dejó escrito el propio autor, «no habla de mí, ni de algunos hombres, sino de los hombres, todos los hombres triturados en el rincón más oscuro de la sociedad». En sus páginas palpita una abigarrada multitud de seres anónimos cuya historia estaba destinada al silencio y al olvido: funcionarios y reclusos, policías y delincuentes de toda laya doblegados por una justicia cruel e inhumana. Escrito pocos años antes de que Serge fuera deportado a la región rusa de Oremburgo, Hombres en prisión es, por su altura literaria y moral, un hito imprescindible de la literatura penitenciaria. La crítica ha dicho... «Uno de los héroes éticos y literarios más imponentes del siglo XX.» Susan Sontag «Un libro excelente.» Christopher Hitchens «Un tratado sobre la experiencia de deshumanización que implica la cárcel.» Jordi Amat, Babelia «Adopta forma de novela para contar la experiencia del autor. Extraordinario.» Antonio García Maldonado «Mas allá de su compromiso político, pocas veces la vocación de revolucionario profesional habrá dado una prosa tan exquisita y honesta como la del admirable Víctor Serge.» Jorge Bustos, El Mundo «Una obra única por su realismo e irrepetible por su calidad.» El Debate

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 360

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Portada

Hombres en prisión

Hombres en prisión

victor serge

Traducción de Álex Gibert

Título original: Les hommes dans la prison,

publicado por Les Éditions Rieder en 1930

© Santiago Vidal Kibalchich, 2022

© de la traducción: Álex Gibert, 2021

© de esta edición: Gatopardo ediciones S.L.U., 2022

Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª

08008 Barcelona (España)

www.gatopardoediciones.es

Primera edición: octubre, 2022

Diseño de la colección y de la cubierta: Rosa Lladó

Imagen de la cubierta: Ficha policial de Victor Serge (1912).

Fotografías incluidas en el libro Identification anthropométrique,

instructions signalétiques (edición de 1893), de Alphonse Bertillon

Imagen del interior: Fotografía de la prisión de La Santé

(c. 1867-1870), de Charles Marville

eISBN: 978-84-125773-1-0

Impreso en España

Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Prisión de La Santé, donde Victor Serge pasó

parte de su reclusión penitenciaria.

Índice

Portada

Presentación

1. La detención

2. La preventiva

3. El traslado

4. La arquitectura

5. En la celda

6. El régimen

7. Enterramiento y victoria

8. La vida sigue

9. Encuentros

10. El capellán

11. La pena capital

12. La Souricière y la Conciergerie

13. El vagón ebrio

14. La llegada

15. La trituradora

16. El taller

17. El ansia de vivir

18. Hombres

19. Los hombres

20. Fortaleza interior

21. La procesión

22. La noche

23. Los funcionarios

24. Los años

25. La guerra

26. Disciplina

27. Latruffe

28. Los enfermeros

29. Morir

30. Sobrevivir

31. Las cartas

32. Más muertes

33. Los inocentes

34. Hablan los vivos

35. La libertad

36. El interregno

Victor Lvóvich Kibálchich

Otros títulos publicados en Gatopardo

A Vladi

Todo es ficción en este libro y todo en él es verídico.

Mediante la creación literaria he tratado de

extraer el contenido humano y común de una

experiencia personal.

V. S.

1. La detención

Todo aquel que haya conocido de verdad la cárcel sabe que su abrumadora influencia se extiende mucho más allá de sus muros materiales. Llega un momento en que el hombre cuya vida va a ser triturada por la cárcel siente, con una claridad terrible, que el presente desaparece y con él toda realidad, toda actividad, todo lo que constituía su vida, a la vez que se abre un nuevo camino por el que avanza trastabillando de angustia. Ese momento glacial es el de la detención.

El revolucionario que vive bajo la amenaza constante del presidio o el cadalso y que en mitad de una calle transitada siente de pronto que lo vigilan; el militante clandestino que, al regresar a casa por la noche, concluida su jornada de organización o periodismo, tiene la repentina sensación de que una sombra se pega a la suya, de que un paso decidido se superpone al suyo; el asesino, el ladrón, el contestatario, el hombre acosado por cualquier motivo, conoce bien la zozobra de ese momento, casi tan doloroso de presentir como de soportar, a despecho de toda valentía o presencia de ánimo. La única diferencia entre los cobardes y los que no lo son es que estos últimos, pasado el momento sin que un solo gesto haya delatado su conmoción, recobran el dominio de sí mismos. Los cobardes no se recomponen.

Yo he vivido ese momento más de una vez. Llegó en una ocasión tras cinco o seis horas de detención. Un policía de paisano había venido a buscarme a la redacción del periódico anarquista que yo dirigía. Se trataba, decía, de firmar el inventario de los objetos requisados aquella misma mañana durante el registro de mi domicilio. Yo entendí, pero no me sentí en absoluto alarmado. Porque la cárcel también es algo que llevamos dentro. Era un riesgo profesional con el que ya contaba y que no se me antojaba tan grave. En la jefatura de policía un rollizo inspector de la Sûreté, brutal de gesto y de palabra, me dijo con toda tranquilidad:

—Está usted en mi poder. Le van a caer seis meses de prisión preventiva, como poco. O suelta la lengua o le hago detener.

Detrás de él, a través de la ventana, vi a unos albañiles que estaban trabajando sobre un andamio. «Puede que esa sea una de las últimas cosas que verás en la vida», me dije, sin dar mucho crédito ni sentir ningún temor. Aún no había llegado el momento crítico.

—Deténgame —respondí, encogiéndome de hombros.

Así que me dejaron en aquella habitación espaciosa, con sus mesas y archivadores y sus diagramas antropométricos —«formas nasales, formas auriculares, cómo interpretar y elaborar una descripción»—, apaciblemente ocupado durante horas en leer varios periódicos de cabo a rabo, anuncios incluidos. Por la noche me llevaron al confortabilísimo despacho del subdirector de la Sûreté. Dos sillones de cuero frente a un gran escritorio, la luz tenue de una lámpara de mesa. Ante mí, en la penumbra, el semblante alargado, fino y regular del educado policía al que yo había guiado personalmente de la redacción a la imprenta aquella misma mañana. Me había tratado entonces con la prudente cortesía del buen sabueso que sabe que es preciso engatusar al adversario.

—Les entiendo perfectamente —me había dicho—. Conozco sus ideas. En los viejos tiempos también yo asistía a los mítines de F. Magnífico orador, magnífico orador… Pero ustedes han ido demasiado lejos, digo yo que no serán muchos…

Luego, de una ojeada fría, descuidada en apariencia pero rapaz, escudriñó las caras, los papeles, las cosas… e hizo detener a casi todo el personal.

En esta otra ocasión también se mostró muy amable. Parecía compungido incluso, pesaroso por tener que cumplir con su obligación. Insinuante, persuasivo, me incitó de nuevo a la delación.

—Lo sabemos todo. No podrá desvelarnos usted más que algún detalle circunstancial y ninguno de sus camaradas estará al tanto. Se ahorrará meses o años de cárcel. Ninguna clase de obligación moral le ata a esos miserables con los que, además, no tiene usted nada en común… ¡Vamos!

Fue entonces, mientras hablaba, cuando llegó el momento fatídico. En la penumbra del despacho yo no veía más que el ovalo pálido y sin brillo del rostro que tenía delante. Sentí una opresión en la garganta. Como dicen que les ocurre a los ahogados, vi sucederse en la pantalla de mi fuero interno, a una velocidad vertiginosa, una serie de imágenes deshilvanadas: una bocacalle, un vagón de metro, el andamio entrevisto horas antes. Las cosas se desvanecían. Respiré hondo e hice todo lo que pude por responder en un tono de voz normal.

—Enciérreme, pero sepa que tengo un hambre feroz. Les estaría muy agradecido si pudieran darme algo de cenar.

Era tarde, a esas horas lo tenía complicado. Pero en cuanto sacamos el tema me sentí otro hombre, más tranquilo, extrañamente libre y dueño de mí. El momento había pasado. Acababa de franquear el umbral invisible. Ya no era un hombre, sino un hombre en prisión. Un recluso.

Iba a pasar en la cárcel mil ochocientos veinticinco días. Cinco años.

Al cabo de unos meses, mientras registraba el domicilio de un tendero anarquista, aquel mismo policía llegó al umbral de un cuarto oscuro del fondo de la casa, con los postigos cerrados herméticamente. Audaz o, en todo caso, ajeno al peligro inminente, entró; al cabo de un instante se enzarzaba en un frenético cuerpo a cuerpo con el hombre al que andaba buscando, un bandido anarquista desesperado. Durante el forcejeo encarnizado que siguió, agarrados ambos y pataleando por el suelo, varios disparos a bocajarro pusieron fin a su carrera.

En otra ocasión, el momento fatídico me llegó en una ciudad dorada del Mediterráneo, un día de sol resplandeciente, de bochorno y de disturbios. Hacía semanas que vivíamos aguardando la batalla. Al caer la noche, multitudes nerviosas rompían en olas pausadas y oscuras contra el roquedal de la ciudadela. Por las calles, patrullas de camaradas en monos de trabajo se cruzaban en silencio con patrullas de gendarmes. Las cuatro de la tarde: la hora de calor, en tonos anaranjados. Las fachadas enlucidas de las achaparradas casas obreras, ocres por lo general, lucían rojizas; naranja o granate era la tierra de la calzada. Llegaba un rumor confuso de un bulevar cercano invadido por la muchedumbre, acordonado por las tropas y arrasado por las cargas policiales. Salí a paso rápido de una casa cercada por la policía, de la que acababa de huir uno de los cabecillas de la pujante insurrección. La alegría de su evasión palpitaba aún en mis venas. ¡Qué luz! Mi brusca salida llamó la atención de dos agentes de paisano, que me miraron de arriba abajo y vacilaron un momento antes de poner sus pasos en la senda de los míos, presurosos, cada vez más rápidos y cercanos… No había que mirar atrás. ¡Con solo que pudiera alcanzar la esquina! Mi pensamiento se concentró absurda y enteramente en la siguiente esquina, como si hubiera de brindarme una posibilidad de salvación inesperada. Una voz me llamó:

—¡Oiga! ¡Eh, oiga!

El hombre se encontraba ya a mi lado, escrutándome fríamente con sus ojos negros. Pronunció entonces la fórmula de rigor:

—En nombre del gobernador civil, le ruego…

Acudía ya el otro. Se me figuró que la calle se ensombrecía de pronto, que se cerraba en torno a mí. ¡El momento fatídico! Me puse de inmediato a preparar mentalmente una protesta enérgica.

Aquella vez me libré por las buenas. La policía local era consciente de la borrasca social que se les venía encima. Y tenía miedo. La fuerza obrera se respiraba en el ambiente. Un viejo oficial de policía muy pulcro, muy educado, me habló del esperanto —del que era un ferviente partidario— y me puso en libertad al cabo de una hora.

París, la guerra, a la espera de la movilización. ¿El campo de adiestramiento de Mailly? ¿El frente de Champaña? Etapas que será preciso quemar, con un poco de suerte: sería una verdadera pena quedarse en el camino. A lo lejos, la meta: la revolución que despliega sus banderas rojas en las calles de Petrogrado. Un día de ansiedad febril, a Kornílov le paran los pies. ¡La revolución vive y vivirá! Aquí, el viejo Clemenceau «hace la guerra»,1 según su consigna. Almereyda2 ha muerto estrangulado en la cárcel de Fresnes. Hay vigilancia, hay arrestos. Abundan los sospechosos y los soplones. Fin de la jornada, ropa de trabajo, placentera fatiga del atardecer. Al salir de casa de un amigo —sospechoso— me cruzo con un hombrecillo pálido, mal vestido, de mala catadura y mirada furtiva, una mirada furtiva que he percibido más de una vez en los últimos días. Para cerciorarme doy media vuelta y voy a su encuentro. El hombrecillo se escabulle. Me encuentro en uno de los rincones más cautivadores de París, una callejuela discreta entre altos edificios, un pasaje poco conocido que, según dicen, frecuentaba Balzac. La calle no está desierta esta vez. Un hombre espera ocioso al otro extremo. Otro se aleja a paso lento. Detrás de mí, en el pasadizo, el tercero.

Estoy fichado como «bandido» anarquista. Me está prohibida la entrada al país. Soy «ruso». Soy sospechoso. Anteayer —tras el encontronazo con la mirada furtiva— puse en orden mis papeles y dejé a un camarada instrucciones detalladas «en caso de arresto». Y ahora esta vieja y apacible callejuela en el corazón de París, cuyo silencio me es tan grato, se ha transformado en un cerco que se cierra por momentos. Me detengo. Alzo la mirada hacia las ventanas que tan bien conozco. Una está adornada con tiestos de flores.

Le ciel est par-dessus le toit

si bleu, si calme! 3

El hombre de la mirada furtiva se acerca furtivamente. Percibo su miedo. ¡Dios, qué pesadez, qué idiotez! Abreviemos. El momento ya ha pasado. Reanudo la marcha y oigo sus pasos. Sé que tiene miedo y que no tiene ningún motivo para temer.

—¿Se llama usted?

Espera que le dé un nombre falso. Está lívido. Los otros aún están lejos, a diez pasos, pero se apresuran. Le doy mi nombre.

—¡Mentira! ¡Sus papeles!

Estaba tan convencido de que le daría un nombre falso que la respuesta brota de sus labios descoloridos como un automatismo. Me llevo la mano al bolsillo para sacar el pasaporte, pero el gesto suscita sospechas. Unas manos violentas me sujetan las muñecas por detrás y un aliento inflamado me susurra al oído: «¡No se resista!». Tres hombres, tres corpulentas brutalidades me subyugan y me aplastan. Nuestros rostros casi se tocan. Al final se persuaden de que no opongo la menor resistencia, de que no llevo ningún arma, de que soy un alfeñique. Respiran aliviados. Yo también. Echamos a andar por la calle azulada, como el resto de los transeúntes… Estos tres hombres que me rodean son ya la cárcel, una cárcel invisible salvo para mí.

No recobraría la libertad —tras escapar por poco de la muerte— hasta quince meses después, a dos mil kilómetros de allí, una noche sin estrellas, pero tapizada de nieve en un puesto fronterizo de Finlandia.

Hacía guardia allí un soldado demacrado. La estrella roja que ostentaba en la frente parecía negra en medio de la oscuridad. Detrás de él se extendían las trincheras de la revolución.

1. Alusión a uno de los famosos discursos del primer ministro francés pronunciado al término de la Primera Guerra Mundial: «Mi política exterior y mi política interior son una y la misma. En materias de política interior hago la guerra. En materias de política exterior hago también la guerra. Siempre hago la guerra». (N. del T.)

2. Seudónimo —y anagrama de «y’a la merde»— del periodista francés de ascendencia catalana Eugène Vigo (1883-1917). (N. del T.)

3. «¡El cielo está sobre los tejados, / tan azul, tan quieto!» Primeros versos de un poema de Paul Verlaine recogido en el libro Sabiduría, de 1881. (N. del T.)

2. La preventiva

El hombre encerrado difiere del hombre a secas incluso en su exterioridad. Desde el primer momento la cárcel deja en él su impronta. El encarcelamiento empieza por el cacheo. La corbata, el cuello, el cinturón, los tirantes, los cordones de los zapatos, el cortaplumas, cualquier cosa que pueda sustraer discretamente a la ley —estrangulación o navajazo mediante— a un preso desesperado; los papeles, el cuadernillo, las cartas, las fotografías, todo aquello que caracteriza a un hombre, la infinidad de pequeñas cosas que se agregan a su intimidad, todo le es arrebatado. Se siente uno como despojado de una porción de sí mismo, reducido a una impotencia que una hora antes habría sido inconcebible. La ropa demasiado holgada y poco ceñida le incomoda. Los zapatos sin cordones se le abren en un bostezo y se queda uno mustio de pies a cabeza. Unas manos de funcionario de prisiones —rechonchas, velludas, sucias, habituadas a manipular estos chismes— han juntado en mi pañuelo la quincalla y los artículos de aseo que constituirán el «petate» del número 30.

La celda de la primera noche no es sino un «chabolo» reservado a los inquilinos de paso: un nicho sin ventanas de tres metros de largo por dos y medio de ancho, perdido en algún corredor. Durante el día, un débil fulgor se insinúa a través de los vidrios esmerilados de la puerta enrejada. Por la noche, una bombilla eléctrica fijada al techo proyecta sobre la celda una luz triste y amarillenta que solo sirve para fatigar la vista y agudizar el insomnio. A lo largo de la pared, un banco de madera vieja, lustrada por el roce de incontables cuerpos durmientes. En un rincón, un retrete bastante limpio. Cada cuarto de hora el agua de la cisterna se descarga automáticamente con gran estruendo. En cuanto empiezo a conciliar el sueño, pese a la luz extenuante de la bombilla que me atraviesa los párpados, tendido sobre el banco, con la nuca sobre el tablón y la cabeza inclinada hacia atrás —igual que un muerto—, el estruendo de la cisterna me saca de mi sopor.

En el banco descubro inscripciones grabadas a golpe de alfiler. También las hay en las paredes, las hay por todas partes, apenas visibles. Es preciso examinar las paredes muy de cerca para discernir estas pintadas, que son siempre las mismas en todas las celdas y se reducen a cuatro o cinco motivos humanos en los que predomina la obsesión sexual. Es como si para expresar la esencia de su sufrimiento y su vida, a la multitud reunida en las cárceles le bastara con treinta palabras y un símbolo fálico. A primera vista, es una celda vacía, muda, sepulcral. Al cabo de cinco minutos, cada decímetro cuadrado de pared y de suelo relata su desventura. Un millar de voces ahogadas la llenan con su murmullo monocorde. Pronto se cansa uno de prestarles oído, harto de la repetición constante de una misma miseria.

La noche. Hasta el rumor de la ciudad parece haberse apagado. Nada. Nada. Dormir resulta imposible. Aun así, es una vigilia que tiene algo de sueño, puede que también de alucinación. Me encuentro ya en una especie de tumba. No puedo hacer nada. No soy nada. No sé, no veo, no oigo, no siento nada. Solo sé que la hora siguiente será idéntica a esta. El contraste entre este vacío de tiempo y el ritmo intenso de la vida ordinaria es tan violento que hará falta una larga y dolorosa adaptación para reducir las pulsaciones vitales y extinguir la voluntad para borrar, desdibujar, reprimir las imágenes que me obsesionan. El absoluto desequilibrio de los primeros días. La vida interior sigue su curso febril en el silencio y la nada del tiempo.

Se le crispan a uno los nervios de pensar en el mañana, de verse en poder de un enemigo anónimo, múltiple, formidable, y comprender que hay que resistir, valerse de cualquier astucia para hacerle frente, no confesarle jamás la menor debilidad.

Ascendemos por una larga escalera de caracol. Nos encontramos en una de las torres medievales de la Conciergerie. El curioso cortejo que componemos acaba de formarse en la oscuridad de un corredor. He podido distinguir una decena de rostros aterrados. Sus ropas ondean sobre sus cuerpos, arrugadas y desaliñadas. Con las muñecas esposadas subimos pesadamente entre los funcionarios que nos preceden, nos separan y nos siguen. La escalera es estrecha. Los pies torpes tropiezan contra los peldaños. Un «hostia santa» a media voz. A mí me conduce un solo policía de paisano, un tipo rubio, anodino, que ni siquiera parece haber reparado en mí. En otro tiempo se daba tormento a los presos en los sótanos de esta misma torre. Hoy se les toman las medidas antropométricas según el método de Bertillon. Es la escalera del progreso.

Una especie de antecámara bastante luminosa, amueblada con unos bancos compartimentados. En cada compartimento se sienta un hombre. Inmovilidad, silencio, miradas. Las miradas son variopintas: las hay ofuscadas, curiosas, inquietas y furibundas, aunque predominan las primeras. Los compartimentos se vacían y se vuelven a ocupar cada cinco minutos. Después del largo encierro, de la estrechez de la escalera, de la grisura de los corredores y de los rostros y las horas, estas salas amplias y luminosas de los servicios de antropometría, con sus curiosos cachivaches de madera, resultan más bien desconcertantes. Los empleados, atentos, pero haciendo gala de una perfecta indiferencia profesional, proceden a medir el cráneo, el pie, la mano y el antebrazo de cada preso; toman nota de sus cicatrices y sus más diminutas manchas corporales; examinan y registran el color de sus ojos, los pliegues de sus pabellones auditivos, la forma de su nariz, el corte de sus labios; toman cuidadosamente sus huellas dactilares. Yo observo a estos hombres-máquina, a estos hombres libres afanados en formular la descripción científica exacta del recluso que soy. A mí no me observan en absoluto. Me ignoran. Para el funcionario que, con tres movimientos sobrios y expeditivos, me extiende el antebrazo sobre una especie de vara corta de medir, yo no existo. Ante él no hay nada más que un antebrazo de tantos centímetros de longitud, con tal o cual particularidad. Dos cifras y un signo algebraico que anotar en la ficha, en la casilla destinada a tal efecto. Todos los días rellena esa casilla centenares de veces. No tiene tiempo ni ganas de ver las caras. Aunque es probable que por la noche le guste admirar el retrato del asesino de Ménilmontant en el Petit Parisien.

Después de estas manipulaciones silenciosas, el sujeto mensurado va a parar frente al objetivo del fotógrafo. Las mismas manos indiferentes le alzan el mentón, le apoyan el occipucio en un soporte metálico, le cuelgan al pecho una placa con un número. Un fogonazo lo deslumbra y el operario presiona el disparador. Una muestra fotográfica de despojos humanos, con dos o tres variantes expresivas: pasividad animal, desconcierto y humillación, matizadas según el caso por la cólera, la desesperación, la desconfianza o una suerte de mutismo insidioso. Otros presos más experimentados me han explicado cómo hacer frente al objetivo, cómo engañarlo. Los hay que se obstinan en cerrar los ojos, en hacer muecas y contraer el gesto, pero a esos se les hace entrar en razón y no precisamente por las buenas… Los más hábiles saben deformar sus facciones de antemano, componer una expresión anormal y conservarla el tiempo que haga falta con sosiego y naturalidad. Si a eso se le añade la rigidez de la pose, la fijeza de la mirada y el desaliño de la ropa, la imagen resultante y fijada en la placa difiere lo bastante de su fisonomía habitual para que un ojo no entrenado sea incapaz de identificarlos más adelante.

Una sala vasta, alta, fría, gris, a la que los arcos del techo conferirían un aspecto monacal de no ser por los pasillos embaldosados, las pesadas puertas provistas de cerrojos, las rejas, las ventanillas, el lamentable ir y venir en silencio, un silencio puntuado por llamadas, indicaciones brutales y un runrún de confidencias amedrentadas. Somos aquí unos cuantos. Los zapatos sin cordones, abiertos, nos dificultan el andar, y hemos acabado por sentarnos en un largo banco de roble, bruñido por el contacto diario de innumerables posaderas, lustroso como lo está aquí todo, brillante y casi negro por la fricción de las carnes, los tejidos y la mugre. A través de la ventana que hay justo encima del banco penetra una luz triste y gris. Nosotros permanecemos en la sombra, como cochinillas bajo una piedra. Cada cual rumia su propia desdicha. Cada cual observa el tétrico movimiento de la sala con hastiada curiosidad. Cada cual le susurra a su vecino una confidencia, una pregunta, un consejo, una queja. Somos cuatro. El primero es un viejo que andará por la cincuentena, con el porte distinguido de un director de casino —rumano o griego—, un hermoso bigote negro y el pelo engominado. Está envuelto en un abrigo elegante de corte impecable. Tiene los grandes ojos negros inflamados por el insomnio, completamente inexpresivos. Sin el cuello de la camisa ni la corbata bajo la barbilla violácea, me recuerda a uno de esos rastacueros cuyas fotos antropométricas aparecen en los periódicos tras las grandes estafas. Sujeta el bombín educadamente sobre las rodillas. Observo sus manos nudosas y velludas, las uñas cuidadas que una sola noche de trullo ha bastado para ensuciar. El segundo es un pobre diablo astroso, endeble y lívido, desplomado en su rincón y tan deshecho que se diría enfermo. Su bigote, presumido anteayer, cae ahora mustio, mordisqueado, deshilachado por dedos ansiosos. Los vestigios de una elegancia arrabalera se diluyen ya en su silueta de naufragio. El tercero es un granujilla de veinte años con una gorra, que exhibe un prognatismo digno de la Casa de Borbón. El cuarto soy yo.

—¡Estoy bien jodido! —se lamenta el granujilla—. La madre que parió a la madre que parió a la madre que los parió…

Desgrana en voz muy baja su letanía de maldiciones. Ya sé de él todo cuanto hay que saber: que tiene veintiún años y siete condenas en su historial («¡bagatelas!, pero me va a caer la reincidencia, cagüendiós…»). Así que esta vez, aunque lo hayan trincado por otra minucia, le caerá un año y un día, más la pena adicional por reincidente: en otras palabras, trabajos forzados a perpetuidad. Examina atentamente el forro de sus bolsillos en busca de alguna brizna de tabaco que chupar.

—¡Ni por esas! Y ya van dos días enteros sin uno solo… ¡Mierda!

Somos cuatro; otros muy parecidos, cuarenta o cuatrocientos, desfilan en estos momentos por la maraña de corredores, salas y despachos del edificio. La prisión-máquina arrastra sus despojos humanos de compartimento en compartimento. En algún momento asistimos al desfile de las prostitutas que ha juntado por la noche la brigada de orden público. Tras una sola noche de encierro, aún no somos conscientes de los prodigios que puede encerrar la más vulgar de las siluetas femeninas. Al paso grotesco de esta tropilla heteróclita los hombres se echan a reír. Todas las mujeres del partido parecen estar ahí representadas, las hay de todos los tipos y todas las edades. Una gruesa dama muy agitada hierve de indignación: esta vez no le tocaba, la trincan demasiado seguido, le tienen ojeriza. Fulanas de moño prieto circulan indiferentes, con las manos en los bolsillos del delantal. Algunas se cachondean. Pasan también jovencitas de aire modesto, confusas, alicaídas, reprimiendo los sollozos. Una obrera encantadora, una mecanógrafa en un impermeable, una golfa de Les Halles, espumajeante de rabia y sujeta de la muñeca por un guardia municipal. Es un alud, un alud de varios centenares, el alud de cada noche, de cada madrugada a la misma hora. El olor a perfume barato y ropa sucia acaba por espesar el ambiente. Observo a una mujer bien vestida y de pecho abundante, que sostiene con sumo cuidado entre ambas manos un hermoso sombrero de plumas envuelto en una camisola. Cumplimenta con resolución un trámite obligado. Así es la vida, ¿no? Al menos una vez cada dos semanas hay que pasar por el aro: son gajes del oficio.

En realidad, los polis de la brigada se limitan a «cumplir con su deber», que consiste en trincar cada noche a cierto número de chicas. Y se inclinan, cosa muy humana, por las menos complacientes o por aquellas cuyas caras no les suenan. También persiguen a las esporádicas, pues cada nueva filiación somete a una criatura más a la ley del policía macho, investido de una autoridad absoluta en las calles de mala reputación.

Las formalidades se suceden. ¡La de formularios impresos que acogen nuestros nombres y apellidos y descripciones! De ventanilla en ventanilla, los mismos rostros huraños de ratas de prisión nos interrogan sin vernos. Pasamos a la talla: unos enormes registros verdes manejados a dos manos se abren para registrar la altura de cada despojo humano. ¡Firme aquí! El despojo, indiferente, firma.

Los híbridos de chupatintas y celador ocupados aquí en tareas de escribanía son de un tipo singularmente monótono. A todos les aprieta el cuello, pues sus cuerpos se han ido abotargando de tanto estar sentados sin mover un músculo. Sus semblantes son de dos clases: el uno colorado, vinoso; el otro de un matiz más terroso, marcado por la grisura de las oficinas penitenciarias. Tienen los ojos apagados por el inmenso hastío que emana de los formularios, informes y registros, de los archivadores donde proliferan, catalogadas con administrativa inanidad hasta el infinito, las mismas descripciones de infelices y descamisados. Brutos vegetativos, viejos escribanos de comisaría, tinterillos de prisiones de provincia trasladados a París gracias a algún enchufe. Sus uniformes desteñidos, con los cuellos grasientos y los codos relucientes, no tienen ya ni forma ni color definidos. Un tufo a alientos etílicos, a humo frío de tabaco, a ropa vieja, a tinta, a polvo y a papeles amarillentos flota alrededor de estos hombres, que solo se apean de su absoluta indiferencia para ultrajar o ridiculizar con la mayor torpeza al sujeto de cuya aniquilación dan fe y toman razón. Un pobre diablo les susurra muy bajito su nombre ridículo.

—¡Lecornu, Alcide-Marie! —repite el funcionario.

Corean el nombre tres risas viles, tres gruñidos porcinos. Una voz vinosa se ensaña:

—Y bien merecidos que los tienes tú, esos cuernos.

Pero las más de las veces el silencio de la escribanía cae sobre el recluso como una primera capa de polvo.

Vamos pasando de ventanilla en ventanilla, de la talla al cacheo, del cacheo a la ducha, de la ducha a la jaula. Granos de arena, pienso, cribados a través de un complejo y sucísimo tamiz, precipitándonos a cada instante en una oscuridad aún más sórdida. Ya nos cachearon cuando nos detuvieron; nada pueden arrebatarnos ya, en principio, salvo por el alfiler, la colilla, el minúsculo lapicero o la moneda de oro que los más duchos logran ocultar en cualquier circunstancia.

Sin embargo, la ceremonia vuelve a empezar, y resulta aún más odiosa si cabe. Dos o tres funcionarios bien macizos se cuadran ante una fila de hombres desnudos. «¡Abra la boca! ¡Agáchese! Más… ¡Más abajo le digo, cagüendiós! Las piernas bien separadas… Vamos… ¡El siguiente!» Un pulgar morcillón palpa el interior de una mandíbula sospechosa. Un funcionario con el quepis arrugado se inclina sobre el trasero de un sujeto de mala catadura al que hacen pasar bajo la barra: la barra le obliga a uno a encorvarse de tal manera que asome cualquier objeto oculto en el ano…

Con un galope de pies descalzos contra las baldosas de un ancho corredor, el mugriento contingente de recién llegados se precipita hacia las duchas. Los primeros se topan con los miembros del equipo precedente, limpios, fachosos. Sus anatomías grotescas —los hombres reunidos por los azares del infortunio suelen presentar desnudeces deformes, estigmatizadas por la miseria— gesticulan, tiritando, en pugna con una pila indescriptible de ropa. Mientras los presos se duchan, sus prendas se introducen en un aparato de esterilización del que salen convertidas en harapos, trituradas bajo una presión fenomenal y cubiertas de pliegues caprichosos, poco menos que imborrables. Apenas he podido entrever la rocambolesca escena del vestuario, porque no dejan de meternos prisa: «¡Largo de aquí! ¡Más rápido, leches! ¡Muévanse, vamos!». La máquina funciona con tal rapidez que al momento nos encontramos alineados frente a unas tinas infames, calientes y pringosas. El agua casi hirviendo chorrea por todas partes, la pastilla viscosa y negra de jabón se pega a la piel. «¡Desalojando! ¡Vamos, muévanse!» Un nuevo galope de pies descalzos resuena en el corredor.

Vuelven a pasar lista: el ritual de cada operación comienza por pasar lista. Aun así, no puedo dejar de fijarme cada vez en el carácter de las distintas voces que contestan «¡presente!». Voces ahogadas que dan fe de un miedo físico; voces prestas, con esa presteza tan característica de los apocados, que llegan siempre un poco tarde; voces roncas y morosas, como emitidas de mala gana; voces despreocupadas, las de los veteranos. Después de pasar lista vamos entrando de dos en dos en unos compartimentos bastante luminosos situados a lo largo de un amplio corredor. Un poco de luz sienta bien a los ojos. Tenemos por delante una hora de espera, como poco: reposo (que se convierte en hastío al cuarto de hora: nuestra trepidación interior no cesará sino a la larga) y tiempo baldío. Tengo por compañero de jaula a mi vecino en la fila, el pobre diablo del bigote mustio, que a estas alturas tiene un aire de náufrago. Me ha parecido que se le alegraba un poco el semblante al ver a nuestro director de casino rumano emparejado con un pequeño pederasta bullicioso. En pareja se puede hablar a media voz y la superposición de conversaciones compone un rumor reconfortante.

—¿Jodido? —le pregunto.

Responde con un elocuente mohín y un asentimiento abatido.

—Y de qué manera. Me han trincado en las Galerías Lafayette. Y eso que andaba al loro. Siempre corre por allí un inspector, un madero… Me echó el ojo al momento… ¡Ay, esta vez la cosa traerá cola…!

El hombre lleva puesto el instrumento de su profesión, que es su suerte o su desgracia: un abrigo beis la mar de corriente, salvo por los bolsillos falsos y el doble forro. Con las manos en los bolsillos tiene todo el aspecto de un caballero paseando entre el gentío, junto a las estanterías del almacén: sus manos, que asoman en realidad por la escotadura del abrigo, operan con destreza y celeridad. Si el abrigo profesional pasa inadvertido, a mi compañero de jaula le caerán unos cuantos meses. En caso contrario…

—¡Esta vez no me salva ni Dios! Me la endiñan por reincidente.

Bastan cuatro condenas por robo para aplicar el agravante de reincidencia. Poco importa la cuantía del robo en sí. Cuatro hurtos de cuatro chavos —son cosas que pasan— pueden valerle a un ratero reincidente de veinte años de edad una pena «adicional» de cadena perpetua…

La puerta de la celda se ha cerrado por fin detrás de mí. Han corrido los cerrojos y el chivato de la puerta está cerrado. Estoy en la planta baja. La celda, espaciosa y sucia, tiene dos grandes ventanas de medio punto enrejadas, con los vidrios esmerilados. Un bajo pilar la divide en dos mitades desiguales. Dispone de tres catres rudimentarios con sendos jergones grises de mugre y cribados de manchas de toda clase, que apestan a polvo, a paja vieja, a animal estabulado. Fijada a la pared hay una mesita de madera de roble, de un marrón mugriento y cuajada de inscripciones. Sobre la mesa, una jarra de arcilla y un «cuarto», el vaso de hojalata de un cuarto de litro. Los jergones y el vaso no se limpian jamás, por lo visto. Al cabo de una hora me entra la sed. En la jarra, que he cometido la torpeza de agitar, aflora a la superficie una turba verdosa en la que flotan briznas de paja, hojas dudosas, pelos, hilo y un pedazo de cerilla. Antes de beber, la prudencia más elemental aconseja dejar reposar esta «tisana», que se cambia todas las mañanas. A las pintadas ya me he acostumbrado; no suscitarán mi interés hasta pasado un tiempo, durante los largos meses de aislamiento, cuando cada señal de la celda se convierta, para mi cerebro en constante pugna con el letargo y la locura, en una palabra viva. A primera vista lo único que me llama la atención es el nombre de un camarada descarriado, un asesino, un ladrón: un hombre al agua. Para ascender a las altas cumbres, los alpinistas se atan unos a otros con una cuerda resistente, de tal modo que la caída de uno de ellos puede arrastrar a sus compañeros al abismo. Entre nosotros, los insumisos y los revolucionarios, entre este batiburrillo nuestro de idealistas, bohemios, aventureros, chiflados, proletarios y bandidos, como en todas las sociedades primitivas, la solidaridad a cierra ojos, que no sabe sino de camaradas, desempeña la misma función que esa cuerda salvadora o nefasta. También nosotros somos conscientes de nuestro empeño en ascender la pendiente. Solo que la cumbre, más soñada que divisada, siempre resulta inaccesible, y las caídas son fatales.

Par les airs sidéraux,

monte en plein ciel, droite comme un héros

la claire tour qui sur les flots domine…4

«Ballade Solness»: «¡Anarquía! ¡Tú que llevas la antorcha!». Heme aquí, petrificado en un momento de terrible lucidez ante un nombre y una fecha inscritos en la sórdida pared de un calabozo. El nombre de un camarada descarriado, asesino y ladrón, de un hombre al agua… ¡Mi pobre amigo!

No estoy solo. Por compañero de fatigas tengo a un obrero endemoniado de cuarenta y cinco años, con la cara curtida y un largo y lacio bigote. Negro todo él, de un negro apagado, de ojos negros, cabellos negros —aunque empiezan a encanecer— y facciones negras, se diría, a causa de su rigidez inexpresiva y de la tez áspera, mate, rugosa como el cuero viejo. Encorvados sobre el jergón infecto hemos charlado mientras caía lentamente la tarde, sin esperanza. Con voz monótona, en pequeñas frases inconclusas y elementales, mi compañero de celda me ha referido su tragedia. Obrero, viudo, una hija de quince años. Se bebió la paga entera. (¿Por qué? No hay un porqué. O más bien habría que preguntar: ¿por qué vivir, si vivir es siempre un trabajo duro que apenas da para comer, y luego nada?) Regresó tambaleante al cubil, se desplomó sobre el colchón donde la pequeña dormía. Después, no sabe muy bien cómo pudo suceder todo aquello en la tiniebla duplicada de la noche y el alcohol: ¡jamás se le había pasado por la cabeza, jamás! La violación. El hombre no dista mucho del animal: la bestia de carga, aun después de cuarenta y cinco años de miseria y de trabajo, puede padecer las rebeliones animalescas de su carne. La pena acostumbrada, en estos casos, es de diez años de trabajos forzados.

Seis años más tarde me encontraba de nuevo en uno de aquellos calabozos, acaso el mismo. Nada había cambiado: ni siquiera el limo verdoso del fondo de la jarra de arcilla. Estaba solo esta vez. Al segundo día, después de pasar por el economato a proveerme de papel, tinta y bolígrafos, riquezas inestimables que hay que aguardar durante un mínimo de veinticuatro horas en la más absoluta ociosidad, me puse a escribir un cuento. En la cárcel, una norma primordial de higiene mental es la de trabajar a toda costa y mantener la mente ocupada. Así que yo escribía en mi celda; el chivato de la puerta estaba entreabierto. Reinaba ese silencio tan peculiar de las cárceles, entreverado de un sinfín de ruidos mortecinos: cerrojos que se corren o se descorren en alguna parte de la galería, el paso de una ronda de funcionarios, el fregado de las escudillas, el rodar del carrito de la sopa. De pronto quebró ese silencio un ruido débil y sordo, como el que haría un fardo de ropa al caer sobre las baldosas, acompañado de un grito curioso, no muy alto, pero sí muy agudo:

—U-i-iiiii…

El grito de un pajarillo al que le retorcieran el cuello.

Resonaron luego unos pasos apresurados, los pasos duros de los funcionarios con sus botas y los pasos afelpados de los internos del servicio de limpieza. El chivato entreabierto se cerró con violencia. Escuché largo rato, con ese mal presentimiento tan afinado en los reclusos veteranos que equivale casi a una certidumbre. Oí multiplicarse los pasos; cuchicheos; más pasos, pasos insólitos que se alejaban; el salpicar del agua contra las baldosas; el chapoteo de los paños mojados, un fregado largo y poco común. Trajeron la sopa. El silencio se prolongaba. El chivato volvió a abrirse. Vislumbré entonces a dos tipos de paisano hablando en voz baja en la galería: con sus gestos medían la altura de los pisos...

Un interno del servicio de limpieza me dijo al día siguiente:

—Ayer hubo uno que se hizo papilla contra el suelo de la galería, ¿sabes? Saltó desde el tercer piso y fue a aterrizar muy cerca de tu puerta. ¡No dijo ni pío!

—¿Quién era?

—Ni idea. Un italiano, dicen, un deportado. Vaya uno a saber. Pero dejó una de sangre que ni te imaginas. Un cubo entero. ¡Ya ves!

Los viejos reclusos de la cuadrilla de mantenimiento habían enjugado bien toda aquella sangre: las baldosas relucían como de costumbre.

Una vez franqueado el umbral de la cárcel, el tuteo entre reclusos es casi de rigor. En la prisión preventiva, donde el flujo de huéspedes de paso es incesante, tras esa brusca degradación física que afecta más a los detenidos ajenos al «hampa» que a los inquilinos habituales de las cárceles, los funcionarios tutean a casi todo el mundo. En otros centros penitenciarios, una vez realizada la clasificación de los reclusos por categorías sociales, los funcionarios les reservan su tratamiento más familiar y su lenguaje más grosero a aquellos que no les merecen el menor respeto. Una de mis primeras observaciones —cuya exactitud podría confirmar repetidas veces— fue que ese tuteo entre funcionarios y reclusos, entre policías y delincuentes, es un indicio espontáneo de cierta afinidad existencial y espiritual. Funcionarios y reclusos viven la misma vida, a ambos lados de la misma puerta y el mismo cerrojo. Policías y delincuentes frecuentan los mismos círculos, se acodan en las mismas barras, se acuestan con las mismas mujeres en los mismos tugurios. Unos y otros se van moldeando mutuamente, como enemigos que luchan con medios complementarios de ataque y defensa en un terreno común. Si existe alguna diferencia de mentalidad o moralidad entre el malhechor y el funcionario o el policía, la experiencia me ha enseñado que, por regla general y por motivos de peso, esa diferencia favorece siempre al malhechor. La comparación refrenda esta tesis incluso en el apartado de la honestidad civil. El grueso de funcionarios y maderos que he conocido eran también ladrones o embaucadores, a veces proxenetas. Una hora después de mi detención, leyendo los periódicos en el despacho de un inspector de la Sûreté, vi entrar a uno de esos soplones profesionales conocidos como «agentes de paisano», quizá porque su disfraz de civil —bombín, bastón grueso como un garrote, toscos zapatones— jamás permitiría confundirlo en la calle con un paisano. El agente informó a su superior acerca de las dificultades de una de sus pesquisas; luego, confuso y bajando la voz, le contó su desventura del día. Acababan de pillar in fraganti a su mujer robando en unos grandes almacenes. El inspector lo tranquilizó sin manifestar la menor sorpresa. Ya lo arreglarían.

Al día siguiente, mientras un agente de la Sûreté o un empleado de la prefectura —lo ignoro porque no despegamos los labios— nos conducía al examen antropométrico, oí a mi poli decirle a un colega suyo que encontró por el camino, con la más vehemente indignación:

—¡Qué asco de sitio, ya te digo! ¡Los muy chorizos! Voy y dejo el abrigo en el perchero. Bueno, pues a alguien le ha faltado tiempo para sisarme los grillos. He tenido que pedir unos prestados para llevarme a este...

No estaba yo del mejor humor, pero tuve que reprimir una carcajada. ¡Robar unas esposas! Era el robo en su máxima expresión, algo solo al alcance de un policía. A un auténtico ladrón le habría parecido el colmo de la perversidad.

4. «Por los espacios siderales / se alza en mitad del cielo, erguida como un héroe / la clara torre que domina el oleaje…», versos de la «Ballade Solness» de Laurent Tailhade, poema cuyo título remite a la obra de teatro Solness el constructor, de Henrik Ibsen, dedicatario del poema. De la misma obra es el verso suelto que se reproduce traducido a continuación. (N. del T.)