Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kellner, Klaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Bremen, 1943: Der 20-jährige Pierre ist Student, ein Bürgersohn aus Versailles, der als Zwangsarbeiter in den Francke-Werken der Bremer Neustadt eingesetzt wird. Seine Wege durch die Stadt, Abende im Lokal 'Zu den sieben Faulen', die ungewohnte Arbeit im Werk mit Zwangsarbeitern aus ganz Europa unter deutschen Vorgesetzten, das Lager und seine Hierarchien, bilden den Hintergrund für die Beziehung zu Madame Blanche und der Annäherung an Ingrid, eine deutsche Offiziersgattin aus dem Bürgerparkviertel. Pierre gelingt es, sich anzupassen und sich in Bremen heimisch zu fühlen – trotz der Kriegswirren, der dauerhaften Bombardements, der Einschränkungen und Anfeindungen. Dann kommt die Nacht vom 18. auf den 19. August 1944 und damit der schwerste Luftangriff auf Bremen des gesamten Krieges, mit Feuerstürmen und Zerstörungen in bis dahin nicht gekanntem Ausmaß.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 886

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Yves Bertho

Ich war Pierre, Peter, PjotrAus dem Französischen von Rolf Sawala

Herausgegeben vonHelga Bories-Sawala Johann-Günther König

Editions Gallimard, Paris

Über den Autor

Yves Bertho (1922–2013), wurde in Nantes geboren. Nach dem Abitur am Lycée Chateaubriand in Rennes begann er ein Jurastudium, das 1943 von der Einberufung zum Zwangsarbeitsdienst in Deutschland unterbrochen wurde. Fast zwei Jahre lang, von August 1943 bis zum Kriegsende, leistete er Zwangsarbeit in den Bremer Francke-Werken.

Yves Bertho nahm sein Studium nicht wieder auf, sondern wurde in Paris für eine Handelsfirma tätig.

Er heiratete und wurde Vater von zwei Töchtern.

Von 1950 bis 1988 führte er in Rennes mit seiner Frau Yvette

Bertho-Denieul und Jeanne Denieul die renommierte Buchhandlung

»Les Nourritures terrestres«. Die Stadt würdigte deren kulturelles Engagement mit der Ehrenbürgerschaft.

1976 erschien sein Roman Ingrid im Pariser Verlag Gallimard.

Der Roman wurde mit dem Roland-Dorgelès-Preis und dem Preis der Académie française ausgezeichnet. Von 1988 bis zu seinem Tod 2013 lebte Yves Bertho in Quimiac an der bretonischen Atlantikküste

in dem Haus, das seit Generationen im Besitz der Familie ist.

Dieser Roman erschien 1976 mit dem Titel »Ingrid« im Verlag Gallimard.

© Editions Gallimard, Paris, 1976

Dieses Buch ist bei der Deutschen Nationalbibliothek registriert.

Die bibliografischen Daten können online angesehen werden:

http://dnb.d-nb.de

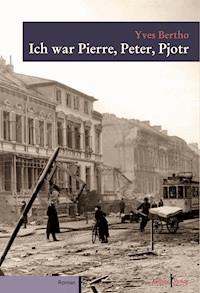

Das Titelfoto zeigt die zerstörte Nordstraße, gesehen vom Wilhelm-Decker-Haus in Richtung Danziger Freiheit, fotografiert von Walter Cüppers im Jahr 1943.Mit freundlicher Genehmigung des Staatsarchivs Bremen.

Im Romantext kursiv gesetzte deutsche Ausdrücke wurden vom Autor im Originaltext verwendet. (Anmerk. d. Übers.)

Impressum

© 2016 KellnerVerlag, Bremen│Boston

St.-Pauli-Deich 3│28199 Bremen│Tel. 0421 • 77 8 66│Fax 0421 • 70 40 58

[email protected]│www.kellnerverlag.de

Lektorat: Helga Bories-Sawala, Hermann BumbUmschlag und Satz: Christian Becker

ISBN 978-3-95651-079-3

Inhalt

I. Bremen – Freie Hansestadt

IV. Die Stunde schlägt!

III. Niedriger …

II. Privat

Grußwort von Hans Koschnick

Zu schnell, viel zu schnell

Eine pikante Brünette

Ingrid, I

Das Vergessen

Im Werk

Der Kessel

Gnadenfrist

Gespräch mit Eckermann

Ein anderer Mann

Ingrid, II

URBS

Versuchungen

Worms, Oh Worms …

Wer ist das?

Zwischenhalt

Ingrid, III

BDM

Eine große Sorge

Ingrid, IV

Ingrid, V

Der Geburtstag

Im Bordell

Nachts

Der Krieg

Pfirsich Melba

Die Privatstunde

Ein Sozialdemokrat

Ein düsterer Frühling

Das Attentat

Der polnische Affe

Melancholie

Die Zauberflöte II, 20.

Die Stunde schlägt

Zur historischen Situation

Die Bremer Jahre des Yves Bertho

Grußwort von Hans Koschnick

Im Herbst 1976 erschien im renommierten Pariser Verlag Gallimard der Roman Ingrid, verfasst von dem 1922 geborenen Buchhändler Yves Bertho. Ende des Jahres 1976 erhielt ich als Bürgermeister der Freien Hansestadt Bremen ein Exemplar vom Autor übermittelt und bedankte mich dafür im Januar 1977.

Das literarisch anspruchsvolle Buch in französischer Sprache, das ich damals druckfrisch in den Händen hielt, barg eine große Überraschung: Es spiegelte mit den Mitteln eines sensiblen Romanciers das Leben in Bremen während des Zweiten Weltkriegs aus der Sicht eines französischen Bürgersohns, eines ab 1943 in der Reparaturabteilung der Francke-Werke als Schlosser eingesetzten zwangsverpflichteten Zivilarbeiters.

Der Held des Romans, Pierre, erlebt eine Hansestadt, die von Tausenden von Fremd- und Zwangsarbeitern bevölkert ist, während die städtische männliche Jugend an den Fronten verblutet. Er sucht Lokale wie das Café Central und den Wallhof auf, geht an der sich mit Trümmerschutt füllenden Weser entlang, beobachtet die Zeitgenossen im zunehmend von Bombenabwürfen zerstörten Stadtraum zwischen der Neustadt und Sebaldsbrück. Und er entwickelt eine zwiespältige Zuneigung zu Ingrid, dieser älteren deutschen Ehefrau eines Offiziers, die in der Parkallee wohnt.

Ich will nicht zu viel verraten, nur so viel: Yves Bertho erhielt für seinen Roman, seinen Erstling Ingrid, umgehend zwei französische Literaturpreise: den »prix Roland Dorgelès« und den »prix Eve Delacroix« der Académie française.

Dennoch gelang es hierzulande Ende der 1970er Jahre leider nicht, dieses für Bremen wichtige künstlerische Dokument durch eine angemessene Übersetzung einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Obwohl ich zu jener Zeit, als sich die wirtschaftlichen Verhältnisse in der Hansestadt eintrübten, mit meiner Frau Christine nichts unversucht ließ,Bremer Verleger für das Buch zu interessieren, kam keine Übertragung ins Deutsche zustande. Und das, obwohl Karlheinz Wallraf 1977 im »Bremer Jahrbuch« in seiner umfangreichen Rezension »Bremen im Zweiten Weltkrieg – gesehen von einem Franzosen« erhellte: »Unsere Stadt hat nicht allzu viele literarische Zeugnisse von künstlerischem Anspruch in der Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte aufzuweisen. Diese ›Bremensie‹ besonderer Art, eine Bremensie aus Frankreich, hat es unbedingt verdient, von Bremen beachtet zu werden.«

Umso mehr freut es mich und Christine, dass Rolf Sawala diesen einmaligen Roman, 40 Jahre nach dem Erscheinen, in einer kongenialen Übersetzung zugänglich macht. Dem Verleger Klaus Kellner und den beiden Herausgebern, der Historikerin Helga Bories-Sawala und dem Autor Johann-Günther König, danken wir herzlich für ihr Engagement.

Helga Bories-Sawala hat in ihren wissenschaftlichen Studien maßgeblich unser Wissen über »Franzosen im Reichseinsatz« bereichert und 1995 ehemalige französische Kriegsgefangene und zivile Zwangsarbeiter nach Bremen eingeladen.

Johann-Günther König hat ab 1991 in seinen Büchern über das literarische Bremen die große Leistung von Yves Bertho wach gehalten.

Hans Koschnick

Bürgermeister und Präsident des Senats

der Freien Hansestadt Bremen

von 1967 bis 1985

Yves Bertho unterstrich am 5.2.1977 in einem Brief an

Bürgermeister Koschnick seine persönliche Verbundenheit mit Bremen:

»… Für mich ist dieser Roman vor allem ein Roman über eine Stadt, über Bremen. Ich wollte die Erinnerung an jene dunklen Zeiten hervorholen und aufleben lassen, als diese Stadt auf mich als jungen Mann diese eigenartige Faszination ausübte und als ich sie – darf ich das so sagen? – als meine Stadt betrachtete, da ich hier lebte.«

I. BremenFreie HansestadtZu schnell, viel zu schnell

BEDINGUNGSLOSE KAPITULATION – immer wieder tauchte diese Nachricht auf: starrköpfig, herausfordernd, überall zu sehen. An allen Zeitungskiosken in der Stadt war sie angeschlagen, auf dem Titelblatt der Zeitungen stand sie in Riesenlettern, die gesamte Presse wiederholte sie heute noch einmal: an jeder Straßenbahnhaltestelle, an jeder Kreuzung, während man darauf wartete, dass die Ampel auf Grün sprang, auf jeder Zeitung, die die Passanten weit aufgefaltet hatten und regungslos in den Händen hielten und hinter der dann zornige Gesichter auftauchten. Heute Nacht noch hatten die Rotationsmaschinen aller Zeitungen im Reich Hunderttausende Male auf das jungfräuliche Papier im überall gleichen riesenhaften Schriftbild gedruckt: BEDINGUNGSLOSE KAPITULATION ITALIENS. An genau diesem Tag, an dem er zum ersten Mal seinen Fuß auf deutschen Boden gesetzt hatte, war ihm die Nachricht immer wieder präsentiert worden, ständig wiederholt; sie bremste seine nutzlose Neugier aus und formte vor seinen Augen das unnachsichtige Bild einer anderen Realität: Was glaubst du denn! Welch eine Anmaßung von dir!Bedingungslose Kapitulation – Du kommst hierher in einem Moment, in dem andere sich absetzen, und glaubst, dass du dich eingliedern kannst? Du allein willst hierherkommen, während die Italiener massenhaft zu Millionen hinausdrängen, entkommen wollen, vor dem Krieg fliehen? Welch eine Naivität! Falsche Bewegungen, die wir bändigen werden. Denn wir Deutsche, wir stehen im Zentrum, und du täuschst dich: Nichts beginnt hier für dich, nichts ist für sie zu Ende, wir packen euch alle seit Ewigkeiten; deine Aufdringlichkeit ist genauso vergeblich wie ihre abgestumpfte Trägheit, wenn sie glauben, die Waffen niederzulegen. Genau zu dieser Stunde befasst sich unser Generalstab damit, Massenverhaftungen finden statt; und auch dich hier in Bremen hat man schon im Visier …

Eine Warnung? Eine Drohung? Wie sollte er das Außergewöhnliche erkennen, das Falsche, den Irrtum? Wen sollte er befragen?

Sie saßen im halbdunklen Raum der Gaststätte – bei ihm war Robert. Kein angenehmer Gesprächspartner. Er sah Robert verstohlen von der Seite an, so wie eben schon auf der Straße. Alles an Robert machte ihn zornig: sein schaukelnder Gang, diese zu enge Jacke mit dem Pepitamuster, die seine Schultern zu sprengen schien, diese marineblaue Hose, die von einem breiten Ledergürtel gehalten wurde. Robert hatte ihn in Empfang genommen, als er das Gebäude der Arbeitsfront verließ; zusammen waren sie durch die Stadt gewandert. Und hier – im Ratskeller – tranken sie Moselwein. Pierre spürte den Blick seiner Augen – grün? grau? – auf sich gerichtet, es waren sehr blasse Augen. Pierre redete. Robert hörte zu. Robert unterbrach ihn nicht.

»Siehst du, schon gestern und heute auch, in meinen allerersten Stunden hier in Bremen, bei jedem Schritt in der Stadt, überall bin ich auf diese gedruckten Worte gestoßen: KAPITULATION. An jeder Straßenecke sah ich immer nur diese Worte. Und wenn ich sie mal nicht sah, dann habe ich sie gesucht: Kapitulation, Bedingungslose Kapitulation … Egal welcher Genitiv danach stand: Bedingungslose Kapitulation Italiens oder Bedingungslose Kapitulation Badoglios, das spielt überhaupt keine Rolle. Was ich in diesem Satz gesucht habe, was meine Augen behalten haben, das war nur der Anfang: das Wort Bedingungslos. Denn das trifft auch auf mich zu, ich kann keine Bedingungen stellen, ich bin hilflos am Treiben. Und die Nachricht ist schon gestern auf mich eingestürmt, in diesem Zug, der mich nach Hannover gebracht hat. In Hannover gaben sie mir gestern die Fahrkarte: Bremen! Wir waren vielleicht ein Dutzend, die in der Schlange standen – der vor mir stand, der kam nach Rostock, und der nächste nach Berlin. Was war das für eine Lotterie! War das wirklich Deutschland, dieses Chaos? Und dann, als ich im Zug war, da las ich es dann: Bedingungslose Kapitulation. Ich war auf dem Gang –ich wollte mich dann doch nicht zu ihnen setzen – ich ging auf und ab, und da sprang es mir auf einmal ins Auge: Bedingungslose Kapitulation, das stand in riesigen Buchstaben auf den Titelblättern der Zeitungen, die sie in den Händen hielten, das waren die einzigen Worte, die ich durch das Abteilfenster erkennen konnte, ich hörte laute Stimmen, dann sah ich sie: zwei alte Männer, sie saßen sich gegenüber, drei Frauen, die zuhörten und nichts sagten, und ein ganz kleines Mädchen, das war die einzige, die nichts mitkriegte. Wütende Gesichter, und die Hände, die die Zeitungen umklammerten, ließen mit ihren zornigen Bewegungen vermuten, was sie alle riefen: ›Eine Schande!‹ Ich hörte ihre Stimmen durcheinander, undeutlich, heftig, und plötzlich waren sie alle still: Das ganze Abteil sah mich durch die Glasscheibe an. Sechs Blicke, und auf diesen sechs Gesichtern, die sich mir zugewandt hatten, erkannte ich das Erstaunen darüber, mich da stehen zu sehen: jung, ohne Uniform, unbekümmert und neugierig. Nur das kleine Mädchen sah mich mit halboffenem Mund fröhlich aus ihren blauen Augen an. Ich blieb da nicht stehen. Und den ganzen Rest der Fahrt blieb ich hinten im Waggon, in der Nähe des Ausstiegs. Der Zug war voll – kaum Männer, viele Frauen, viele Mädchen, wahrscheinlich in Ferien, die von einer Stadt zur anderen fuhren. Und ich stand da, in der Nähe der Toilette. Nur die Jungs trauten sich auszuprobieren, ob die Toilettentür offen oder verschlossen war, aber all die Mädchen veranstalteten in meiner Gegenwart diskrete Verrenkungen, um zu erkennen, ob am Türschloss ›auf‹ oder ›zu‹ zu sehen war, damit sie ihren Po hinhocken konnten. Auch da störte ich also. Und ich störte aus den gleichen Gründen: Weil ich der einzige Junge im ganzen Zug war, der 20 Jahre alt war, der keine Uniform trug, der sie mit den Händen in den Taschen betrachtete und der noch nicht einmal einen Koffer dabei hatte. Dabei machte ich das ja nicht absichtlich. Ich fühlte mich merkwürdig, verstehst du, was ich sagen will? Ich fühlte mich verloren, aus Zufall in ein ausgefallenes Abenteuer verstrickt, ohne Ziel, ohne Kontrolle, alle Spesen bezahlt, und auf dem Weg wohin an diesem Sommertag? Während gleichzeitig Millionen andere, die so alt waren wie ich, verbluteten. Die Mädchen kamen und gingen wieder. Einige sahen mich voller Hass an, wie ich da in der Nähe der Tür stand, jung, mit offenem Hemdkragen, ein Ausländer, spöttisch und als hätte ich es auf sie abgesehen. Schließlich fand ich das gar nicht mehr lustig: auf/zu, auf/zu … und dazu unter meinen Füßen das unerbittliche Geräusch des Zugs, der total verrückte Herzschlag der neuen Existenz, die Deutschland mir bieten würde. Als ob es mir sagen wollte: ›Sehr gut, da, beim Scheißhaus, bravo! Du hast dir genau den richtigen Platz ausgesucht: deine ganze Eleganz – die Eleganz deines Lebens, deine intellektuelle Eleganz – damit wischen wir uns den Hintern ab. Du wirst schon sehen, wir drehen dich durch den Wolf …‹«

Pierre sah Robert an, der aber blieb stumm. Verstand Robert überhaupt, was er gesagt hatte? War er blöde?

»Du könntest wenigstens antworten!«

Robert entgegnete nichts, die Bitte kam bei ihm nicht an. Wütend fuhr Pierre ihn jetzt an: »Also erlaube mal! … Diese Papiere da in deiner Hosentasche, das sind meine Papiere, und ich finde das überhaupt nicht in Ordnung, dass sie in deiner Tasche sind. Und das nicht bloß, weil du sie klein zusammengefaltet hast, um sie da rein zu stopfen …«

Robert hob kaum seine Stimme: »Es reicht. Ich bin derjenige, der sie im Lager abgeben muss, das ist meine Aufgabe. Und alles, was da drin steht, das kennst du, du hast es selbst zusammengestellt auf der Arbeitsfront zusammen mit der Dolmetscherin … Und es hat nicht viel Gewicht, was da steht …«

»Weil ich noch nie gearbeitet habe? Weil ich Student bin?«

»Ja, auch deshalb. Aber ich habe damit nur sagen wollen, dass es nichts nützt. Noch nicht mal das, was du darin verheimlicht hast.«

»Was ich darin verheimlicht habe?«

»Ja, was du darin verheimlicht hast: dass du Deutsch sprichst … Das kriegen sie schnell raus, Papiere hin oder her.«

Pierre wurde rot. Er schwieg, was sollte er antworten?

Vor gerade einmal einer halben Stunde, als er diesem jungen Mädchen – der Dolmetscherin der Arbeitsfront – gegenübergesessen hatte, war er auf die gleiche totale Unwissenheit gestoßen, die gleiche Ungeschicklichkeit, diese unbekannte Welt, wo der Flirt mit Worten nicht mehr funktionierte. Zuviel Eloquenz, die ihr Ziel verfehlte; verheimlichen, verstecken, täuschen … aber mit welchem Ziel, großer Gott, zu welchem Zweck? Um was zu »retten«? Irgendwann, als er da in diesem Büro der Arbeitsfront saß, reagierte das junge Mädchen verärgert. Sie saßen einander gegenüber, die Schreibmaschine stand zwischen ihnen; sie stellte ihre Fragen, er antwortete. Sie tippte seine Antworten langsam in die Maschine, mit zwei Fingern. Sie war keine Fachkraft. Er vermutete: junge Studentin, Romanistikstudentin, hat Racine gelesen, eine Studentin in den Semesterferien, dient ihrem Land, arbeitet ohne Bezahlung, überprüft im Reichshauptbuch die welsche Zuwanderung auf Vollzähligkeit. Gerade eben hatte sie eingegeben: »Student; Fach: Mathematik.«

Dann hatte sie eine Pause gemacht. Beide saßen sie steif auf ihren Stühlen, und Pierre hatte den Eindruck, dass sie sich voll konzentrierte, dass sie auf die französischen Sätze, die sie gleich formulieren würde, immer mehr Sorgfalt verwenden würde, dass sie schon bald, vielleicht jetzt gleich, zu den entscheidenden Fragen kommen würden, die durch diese Pause angekündigt wurden: »Ich bin so alt wie Sie, aber Achtung! Hier an diesem Tisch, da verkörpere ich Deutschland. Ich habe meine Nation nicht verloren.« Und das ganze Frage- und Antwortspiel erschien ihm durch die Gegenwart der Schreibmaschine wie das Einschalten eines feindlichen Gedächtnisses, das er mit Freuden kaputt machen wollte, wie die Ausführung eines großen bürokratischen Planes, der Zeit und Genauigkeit erforderte, der sich im ganzen besetzten Europa in einem dichten und geschickt geknüpften Netz von deutschen Arbeitsämtern verbreitete und dessen subtiles Wirken er durcheinanderbringen wollte. Er stellte sich vor, wie er in den Mechanismus hineingestoßen würde, wie er in die unendliche Sammlung von Informationen, die Millionen Männer einschloss, hineinfallen würde; wie genau in diesem Augenblick dieses Mädchen ihm gegenüber die Zumutung scharfsinniger intellektueller Pressionen erduldete, deren Objekt er war, und wie auf ihn alle Möglichkeiten gebündelt waren. Sie hatte ihn seltsam angesehen und damit Pierre ihre Sorge verraten, dass sie es nicht schaffen würde, ihn vollständig und total zu erfassen, das naive Eingeständnis, dass sie nicht in der Lage war, ihr Ansinnen ungehindert umzusetzen, in Ruhe und mit pedantischer Gewissenhaftigkeit. Obwohl er ihr gegenübersaß, stand ihm nicht der Sinn nach Gewalt, sondern er empfand einen jungenhaften Wunsch, das System zum Spaß zu unterlaufen, und er fühlte, dass sie bereit war, eine Menge zuzugestehen, um auf unverdächtige Weise noch ein bisschen mehr zu seiner Unterdrückung beizutragen, wozu auch ihr hübsches Gesicht und ihr mädchenhaftes Lächeln gehörten. Sie schien zu sagen: Helfen Sie mir, es ist doch nicht einfach, wir sehen hier so viele Idioten, alles ist möglich, Sie ahnen es sicher nicht, es ist wie die Suche nach einem außergewöhnlichen Schatz, der unentdeckt ist. In fehlerfreiem Französisch brachte sie die Frage vor: »Sind Sie verheiratet?«

Er antwortete, und er antwortete auf Deutsch: »Ledig.«

Sie wurde ärgerlich: »Warum lügen Sie? Warum haben Sie nicht gesagt, dass Sie Deutsch sprechen? Ich habe Sie gerade danach gefragt, und Sie haben ›Nein‹ geantwortet.« Sollte Sie es ihm nochmal zeigen? Da, in der Mitte von Seite 2: »Sprechen Sie Deutsch?« NEIN … »Ich verstehe nicht, was Sie damit bezwecken. Was wollen Sie denn? In einem Salzbergwerk arbeiten? Eisenbahnschwellen verlegen Tag für Tag, monatelang?« War es etwa das, was er wollte? … »Sie müssen schon ein bisschen guten Willen zeigen. Ich sollte es Ihnen ja nicht sagen, aber ich kann das Ganze hier lenken, weil … ich fülle die Rubriken aus … für jede Anforderung einer Firma gibt es ein Kästchen. Gerade eben hatte ich zwei Wallonen hier und hier – sie zeigte ihm eine Tabelle, über der in Schönschrift Focke Wulf stand – hier sind zwei leere Felder, zwei Felder die ich ausfüllen muss; Focke Wulf ist eine Flugzeugfabrik; da sind sie hin, als Blechschmiede! Sie sagen ja gar nichts dazu?«

Er hatte nicht geantwortet, weil ihn ihr Gesicht faszinierte, das gleichzeitig jung und schön und streng war und das zu betteln schien: Sagen Sie mir alles! Mein Posten hier ist zwar nicht sehr bedeutend, aber ich kann schon etwas nachhelfen, das hängt von Ihnen ab. Ich kann Ihnen das Schlimmste ersparen, aber bitte, sagen Sie mir alles …

Darauf sollte sie nicht zählen! Er würde antworten, was er antworten wollte. Keine Erklärung geben! Er hatte genug vom Warten, vom klein Beigeben, sich Anpassen. Was er jetzt wollte, das war: zugewiesen werden und so schnell wie möglich wissen, wo er hingehörte, nicht mehr immer weitergereicht werden, endlich diese Zeiten voller Unsicherheit hinter sich bringen, in denen er im Leerlauf lief. Er hatte keine Lust auf ihr Spielchen.

Sie hatten sich grimmig angesehen. Sie hatte auf ihre Armbanduhr geschaut, und dann, während beide schwiegen, hatte sie aufs neue etwas in die Maschine gehämmert, hatte ihm 20 Reichsmark in Scheinen vorgezählt, hatte telefoniert und ihm die Seiten hingehalten:

»Sie werden unten erwartet, von einem Ihrer Landsleute. Wir haben ihn verständigt. Er bringt sie ins Lager. Diese Papiere müssen Sie ihm geben.«

Er war aufgestanden. »Ist das alles, was Sie dabei haben? … Haben Sie keinen Koffer? Sie haben nur diese Tasche? … Vergessen Sie nicht, Ihrem Landsmann diese Papiere zu geben. Verstanden?«

Er wusste nicht, was er Robert antworten sollte. Ihm wollte er genauso wenig antworten wie der Dolmetscherin. Roberts Tonfall war im Übrigen keinesfalls ironisch, er war auch ohne Bitterkeit; er sagte einfach nur »… was du verheimlicht hast …« Er wollte ihm nur zu verstehen geben: »Pah! Das ist alles vollkommen unwichtig …«!

Unwichtig? … Vielleicht. Aber er, Robert, er war wichtig! Die junge Dolmetscherin war verschwunden; er hatte sie einmal gesehen; er würde sie nie wiedersehen, sie zählte nicht mehr. Mit Robert war das etwas anderes, das war ernst, mit Robert begann für ihn Bremen …

Er hatte ihn tatsächlich unten an der Treppe getroffen, im Erdgeschoss, in der Eingangshalle der Arbeitsfront. »Ich heiße Robert S.«, hatte er gesagt. Sie hatten gemeinsam das Gebäude der Arbeitsfront verlassen und fanden sich in den belebten Straßen der Stadt wieder. Warum brachte er ihn nicht ins Lager? Er schien es überhaupt nicht eilig zu haben, wieder ins Lager zu kommen. Er hatte Pierres Papiere kurzerhand mehrfach zusammengefaltet und in seine Hosentasche geschoben. Endlich setzte er zu einer Erklärung an:

»Wir haben alle Zeit der Welt, um zurückzugehen. Die Kantine hat nur von 17.30 Uhr bis 19 Uhr auf, wir essen in drei Schichten. Die Kantine ist auch nicht im Lager, sondern im Werk selbst. Das Werk ist in der Neustadt, am Rande der Stadt; le lag, das Lager, ist zehn Minuten vom Werk weg. Wir machen englische Woche, Samstag nachmittags ist frei.«

Und Pierre hatte auf Deutsch ausgerufen: »Ausgezeichnet!«

Roberts blasse Augen hatten ihn aufmerksam angesehen: »Ach, du sprichst Deutsch?«

Es war noch nicht mal eine Frage – alle beide waren verstummt. Sie kamen am Zeitungskiosk am Brill vorbei, ohne dass einer von ihnen Lust gehabt hätte, als erster bei den Gaffern stehenzubleiben und die Zeitungsüberschriften zu entziffern. Pierre schlug vor, ein Eis zu essen. Die junge Eisverkäuferin hinter dem Tresen schaute sie freundlich an, die Waffeltüten in der Hand, Vanille? Pistazie? Robert winkte ab: Nein, er mochte kein Eis. Oder war es immer seine erste Reaktion, alles abzulehnen? Pierre nahm kommentarlos für sich selbst ein Eis.

Und jetzt, an diesem Tisch, im Ratskeller, wer würde den Moselwein bezahlen, er oder Robert? Ein Fehler konnte jederzeit passieren. Und er hatte schon lauter Fehler begangen! Nicht korrigierbare Fehler. Er konnte sie genauso gut zugeben. Er musste sie sogar zugeben. Und vor allem gegenüber diesem Jungen da, der sich darüber lustig machte:

»Hätte ich dir denn sagen müssen, dass ich Deutsch spreche? … Warum soll ich denn jedes Mal meine ganze Existenz offenlegen? Bei der Dolmetscherin? Bei dir? … Im Zug von Paris nach Aachen, ja, da hat jeder sein Leben erzählt. Die Freundin, wie viele Kinder, der Beruf, den sie hatten, und das, was sie machen mussten … ich hatte das Gefühl, dass ich völlig außen vor war, dass ich nichts war, nie gelebt habe … 24 Stunden bin ich jetzt hier – mehr sogar, genau 30 Stunden – 30 Stunden, in denen ich immer nur neben der Spur bin.«

»Neben der Spur? Wie meinst du das, neben der Spur?«

»Ach, ich versteh nichts mehr … Eine Schaufel oder ein Hammer in der Hand, das ist stattdessen doch eine klare Sache, oder? … Könnten wir nicht sofort in die Fabrik gehen?«

»Wir haben Zeit.«

»Kann ich dir zwei oder drei Fragen stellen?«

»Klar. Über die Fabrik?«

»Nein, nicht über die Fabrik. Die Fabrik, das ist meine Angelegenheit, und ich bin nicht scharf darauf, alles vorher zu erfahren. Ich habe nichts gegen Überraschungen; ich bin Student und werde wahrscheinlich einige große Überraschungen erleben …«

Pierre hielt inne. Er wandte sich voll Robert zu: »Sag mal, was habe ich dir getan? … Dass ich Student bin, ärgert dich das? … Findest du mich zu kompliziert?«

Robert entgegnete mit gleichgültiger Stimme: »Warum? … Was willst du wissen?«

»Oh«, lachte Pierre, »in diesem Ton ist das unmöglich! … Was ist denn eigentlich los? Wir können uns nicht ausstehen. Findest du das nicht lächerlich?«

Pierre hörte Robert jetzt zum ersten Mal lachen. Er zeigte sogar seine kleinen Zähne, die er sonst zusammengebissen hatte.

»Was willst du eigentlich?« antwortete Robert. »Früher gab’s im Lager noch einen richtigen Dolmetscher, einen Kerl aus Reims. Der hätte dir sicher besser gefallen. Der hat immer den Schrott von der Arbeitsfront abgeholt, nicht ich. Der konnte reden, ich rede nicht so viel … Also, was willst du nun wissen?«

Was wollte er wissen? Pierre hatte plötzlich keine Lust mehr, irgendetwas zu wissen. Dennoch fing er an zu reden, er zwang sich zu reden, er stellte kurze, verärgerte Fragen: »Um wieviel Uhr hört die Arbeit auf?« – »Die Tagschicht endet um 17.30 Uhr.« – »Muss man zu einer bestimmten Zeit wieder im Lager sein?« – »In gewisser Hinsicht: nein. Außerdem gibt es jeden Abend Alarm, das Lager bleibt offen.« Und sowieso, er müsse ja irgendwo schlafen, das Lager sei ja dafür da.

Sei er denn sein Dolmetscher im Lager? – Aber nein. Nochmal: Er sei kein Dolmetscher. Man setze ihn notgedrungen dafür ein, weil der französische Dolmetscher aus dem Urlaub nicht zurückgekehrt sei und weil er, Robert, Deutsch spreche, aber nur, um die Arbeiter von der Arbeitsfront ins Lager zu schaffen. Er sei Arbeiter wie die anderen, er arbeite an der Granatenpresse. Übrigens habe er nichts dagegen, zur Arbeitsfront zu gehen, er gönne sich auf diese Weise einen ganzen freien Nachmittag. Er sei doch jetzt hier im Lokal, während seine ganze Schicht am Knüppeln sei, und niemand könne etwas daran aussetzen.

Ob er denn jeden Tag zur Arbeitsfront gehe? – »Nein, das Werk hat genügend Arbeiter. Bis Juni hat es jede Menge Zugänge gegeben. Und im Juli auch, als Hamburg zerbombt wurde, da sind viele Ausländer nach Bremen evakuiert worden. Durch den Heimaturlaub gibt es zwar immer wieder Abgänge, die Rückkehrquote liegt aber bei 60 Prozent. Die Jungs hängen zwar gerne eine oder zwei Wochen dran, aber wenn sie kein Geld mehr haben, kommen sie wieder; sie brauchen noch nicht mal die Rückfahrt mit dem Zug zu bezahlen.«

Ob er denn schon Heimaturlaub gehabt habe? – »Nein, man muss ein Jahr in Deutschland sein, um Urlaub zu kriegen.« Er sei erst neun Monate hier, davon zwei Monate außerhalb Bremens, bei Klöckner, im Hamburger Raum. Sein Werk sei zerstört worden, aber, erklärte er, schon lange vor den großen Bombenangriffen im Juli. Daraufhin sei er nach Bremen zurückgebracht worden.

Und unvermittelt verkündete Robert: »Hör mal! Es ist jetzt zehn nach vier. In 20 Minuten muss ich weg; ich komme dich in einer Stunde abholen. Du wartest hier auf mich, ich werde pünktlich sein.«

Er erklärte weder, warum er weg musste, noch wohin er ging. Und wo sonst außer hier konnte Pierre auf ihn warten, wo er sich doch in Bremen nicht auskannte? Das war doch klar! Gut, dann sollte er doch abhauen. Aber am besten sofort. Das war wirklich unglaublich: Er kündigte nur an, dass er aufbrechen würde, aber er würde erst gleich aufbrechen … Und er blieb neben ihm sitzen und schwieg. Machte er das mit Absicht? War das seine Art, Leuten seinen Willen aufzuzwingen? Für wen hielt er sich? Pierre hatte nicht übel Lust, sich an einen anderen Tisch zu setzen und ihm zu sagen: Scheiße! Weißt du, ich kann alleine zahlen, lass mich in Ruhe, verschwinde doch, wohin du willst! Er war unglaublich wütend, aber gleichzeitig dachte er: Bloß nicht zeigen, dass du sauer bist. Er konnte es kaum glauben! Es war alles ganz anders, als er es sich gedacht hatte. Er hatte erwartet, dass alles genau geregelt sein würde – die Beziehungen zu den Dingen, die Beziehungen zu den Menschen. Aber ganz und gar nicht: Alle Beziehungen waren locker, man fühlte sich nur leicht berührt, man berührte selbst nur leicht, nichts ging in die Tiefe, man kam in Kontakt mit anderen, man wurde fallengelassen, man nahm dich und ließ dich wieder los; einer nach dem anderen, alle schwiegen sie. Man durfte sich nicht anspannen. Er war neugierig, wie es weiterging.

Er hatte begonnen, den großen dunkel getäfelten Saal des Ratskellers genauer zu betrachten. Gewaltige dickleibige Fässer unter den Gewölben nahmen die ganze Länge des Lokals ein; ihr fast schwarzes, von Patina überzogenes Holz wies geschnitzte Skulpturen auf. Er konnte kaum erkennen, was sie darstellten: vielleicht Bacchus in seiner Herrlichkeit? Das Licht des Septembernachmittags fiel von oben über eine Doppeltreppe in den Keller und schnitt auf der Höhe seines Platzes ein schmales blendend helles Rechteck aus Sonnenlicht aus. Es waren nur wenige Menschen im Ratskeller. Alles machte einen merkwürdigen Eindruck. Eine flüchtige Melancholie erfasste ihn in Wellen, deren sanftes Drängen ihn bestürmte und wieder losließ, so wie ihn auch die gedämpften Gespräche im Lokal erreichten, bei denen sein Ohr aus einem unaufhörlichen Gemurmel deutsche Laute je nach Laune einfing und wieder entschwinden ließ. Die schweigsame Gegenwart Roberts in seiner Nähe nahm er nicht einmal mehr wahr. Es schien ihm, als pulsiere nur da oben das Leben und als sei es in dieser Gruft hier für ihn schon zu spät. Er überließ sich diesem Pathos; er glaubte nicht daran: Alles war trügerisch. Was wollte er von Robert lernen? Er würde gleich aufbrechen. Wohin? Zu wem? Um was zu tun? Lektionen, die man allein lernte. Er überließ sich der faden Süße einer Zeit, die langsam, ohne Spuren zu hinterlassen, zerrann, die sich von selbst verkürzte und ihm in einigen Stunden die eindeutige und objektive deutsche Antwort auf seine Fragen bringen würde, die die Pantomime der Dolmetscherin nur verschwommen angedeutet hatte. Er fühlte sich vorwärts getrieben, ohne zu wissen, wer ihn trieb … Er würde Robert fragen (später erst, später), wer diese Männer waren – diese Ausländer, denen er da auf den Fluren der Arbeitsfront begegnet war. Männer, die gleichzeitig schmutzig waren und kahl rasiert: drei Männer mit kahlem Schädel, mit finsteren und leeren Gesichtern, die wie er selbst ohne Begleitung über den Korridor gingen, schweigsam, schnellen Schrittes, stumm. In jedem Gang hingen Hitlerbilder an der Wand. Auf jedem Stockwerk wurde er ständig zur Schau gestellt. Wie konnte man ihn also vergessen? Die schützende Wache, die überall daran erinnerte: Ich bin’s. Deine Zeit trägt meinen Stempel: die Zeit Hitlers. Das Befremdliche erschien noch befremdlicher … Er hörte jemanden sprechen, eine gedämpfte Stimme, eine unbekannte Sprache – Kroatisch, Flämisch, Tschechisch? Er war zwei Chinesen begegnet und hatte eine gewisse Dankbarkeit gespürt, weil sie gelb waren. Kein einziger Deutscher auf diesen Gängen, sondern Geister eines formlosen Proletariats, die sich abgestumpft auf Büros zubewegten. Die Tür schloss sich – die Arbeitsfront hauchte ihnen ein neues Leben ein. Und das Verblüffendste war diese alberne Freiheit, mit der man sie bedenkenlos in den Stockwerken herumirren ließ, ohne dass sie an den Wänden die aufgehängten Hitlers bemerkten, wohl wissend, dass sie alle ohne Ausnahme an die richtige Tür klopfen würden, mit keinem anderen Hinweis als einer Zimmernummer, die auf der Karte stand, die sie krampfhaft in der Hand hielten. So wie er es auch gemacht hatte. Er, Pierre. Und wie dumm er doch war, einen »Kontakt« zu erhoffen! Seine armseligen Tricks … dieses Mädchen, das ihm entgegenhielt: »Warum lügen Sie …?«

Er wandte sich Robert zu und rief: »Doch, es stimmt, ich bin ein Trottel! … Auf der Arbeitsfront, da lassen wir uns alles gefallen. Wir glauben, dass man uns fragt: ›Wer seid ihr?‹ – Heilige Einfalt!«

Er war jetzt völlig durcheinander, in seinem Kopf drehte sich alles. Robert hatte sein Glas abgestellt und sah ihn aus seinen blassen Augen an.

»Mein Vater hat mir das immer gesagt – er sprach von Worms: Unglaublich, sie lassen sich alle ködern wie Fliegen vom Zuckerwasser, die schlauesten Juden ergeben sich wehrlos ihrem Schicksal, da ist doch irgendwas Krankes in ihnen … Sieh dir Hirsch an, er fing immer wieder damit an, dass man ihn entdecken würde, und Moreau hat mir bestätigt, dass er irgendwas Heiteres und Friedliches an sich hatte, als die Polizei ihn einkassiert hat.«

Pierre sah Robert an: »Du kannst mir nicht folgen, du verstehst gar nichts: egal! Ja, stell dir vor, ich habe geglaubt, dass man bei der Arbeitsfront … ach, was soll’s! Hör zu, weißt du, was ich gestern in Bremen gemacht habe? Ja, hör gut zu, es war zehn nach zehn, als ich am Bahnhof ankam – genau zehn Minuten nach zehn, ich habe nämlich meine Uhr noch gestellt …«

Pierre redete. Er redete ohne Pause – er hatte Robert neben sich jetzt völlig vergessen. Sich erinnern: sich er-innern, sich lebhaft und ungeschützt wiederzufinden, sich komplett zu besinnen. Seine leise Stimme artikulierte langsam: monotones Memorieren, bei dem er allein es wieder war, den die gesprochenen Worte aufrührten, durch die Bilder in seinem Kopf ausgelöst wurden, die ihn heimsuchten, ihn an etwas erinnerten und ihn nicht mehr losließen und bei denen ihm ganz gleich war, wie sie auf seinen wortlosen Kameraden wirkten:

»In Hannover haben sie mir eine Hoteladresse in Bremen gegeben, einen Zettel mit einem gezeichneten Plan, und sie haben mir fünf Reichsmark gegeben. Das Hotel war das Hotel des ›Arbeitsamts‹, die Unterkunft, die zum Arbeitsamt gehörte; da konnte ich mich nicht verlaufen, am Bahnhof in Bremen würde mir jeder den Weg erklären können. Ich bin raus aus dem Bahnhof, ich stand auf dem Platz vorm Bahnhof, ich stellte meine Armbanduhr, und ich sah hoch zu der großen Bahnhofsuhr mit ihrem unermüdlichen Sekundenzeiger, der langsam vorwärts kroch, und dann sah ich auf den Himmel und war fasziniert von den crèmefarbenen Würsten1, die sie über der Stadt in den Himmel gepflanzt hatten. Als der Zug in den Bahnhof einfuhr, habe ich sie immer weiter mit den Augen verfolgt und versucht, ihre absonderliche Wache über Bremen zu begreifen, während das Schlingern des Zuges ihre Schatten von einer Tür zur anderen warf. Was machten sie da? Wo waren sie befestigt? Welche Rolle spielten sie? Störten sie die Routen feindlicher Flieger? Wodurch? Wie? Warum hatte man sie hier hingehängt, während ich über dem Ruhrgebiet nichts dergleichen gesehen hatte? Oder war mir das nur nicht aufgefallen? War meine Aufmerksamkeit abgelenkt gewesen durch die gewaltige Zerstörung, die aufgeschlitzten Stadtviertel, durch die grausame Geometrie tausender Bombenkrater auf Quadratkilometern plattgehobelten Erdbodens? Hier war nichts Vergleichbares. Bremen, das waren für mich: diese Würste am Himmel, diese komischen blassgrauen Spielzeuge auf dem Azurblau des Himmels; sie am Himmel schweben zu sehen faszinierte mich. Und das waren auch all die Tauben auf dem Bahnhofsplatz, ihr Auffliegen und die Art, wie sie auf ihren Krallen landeten, 20 Trippelschritte auf dem Asphalt machten und von neuem sich in die Luft schwangen. Ich war kein bisschen müde, nicht im Geringsten, im Gegenteil, ich fühlte mich außerordentlich munter. Ich hatte diesen Zettel in der Tasche, den Plan; und ich hatte Zeit. Eine wunderbare Milde der ersten Herbstlüfte, und auch die der Mädchen aus dem Zug, das Morgenlicht, das Leuchten ihrer hellen Sommerkleider.

Aachen und Hannover hatten mir nichts gebracht, das waren Städte, die ich nachts überrascht hatte, sie waren geduckt, verborgen, stumm. Hier aber sah ich die Straßen, die schnellen Straßenbahnen, diese breiten offenen Straßen vor allem, wie man sie in Deutschland findet. Ich dachte noch nicht einmal mehr daran, das Hotel zu suchen.

Ich betrachtete alles mit großen Augen, so wie ein Junge, der vom Lande kam. Nein, nicht wie einer vom Lande, sondern wie jemand, dem man den lustigen Streich spielt, ihn aufs Geratewohl kreuz und quer durch Deutschland zu schicken, wie bei einem Würfelspiel von einem Feld zum anderen zu hüpfen, ohne dass man wirklich weiß, wer eigentlich die Würfel wirft – ohne Sinn und Verantwortung. Aber gleichzeitig schien es das genaue und geschäftige Spielen einer bescheidenen und lustigen Rolle zu sein, über die man mich erst nach und nach informierte.

Fünf Minuten lang starrte ich auf den Eingang des Hotels, dann ging ich hinein. Ich stieß direkt auf eine sehr steile Treppe, die ging ich hoch. Oben angekommen sah ich keinen Menschen. Ich war in einer Art kleinem Schlafsaal gelandet mit acht doppelstöckigen Betten, die alle leer waren. Dann hörte ich Stimmen hinter der Wand, das waren keine deutschen Stimmen, eine Sprache, die ich nicht kannte, die mir weich und melodisch schien und die ich erst für Italienisch hielt, so sehr hatte mich die Kapitulation von Badoglio beeindruckt. Es war aber kein Italienisch, sondern es waren konturlos fließende Laute. Ich öffnete die Tür und stieß auf zwei junge Frauen, die wohl das langsame Niederdrücken der Türklinke beobachtet hatten und nun in Lachen ausbrachen. Ich sah nur das Wort »OST« auf ihren Blusen, an der Stelle, wo die Bluse sich wölbte, OST, in weißen Buchstaben gestickt auf ein blaues Quadrat. Und ich lachte mit ihnen: Wir spielten Fangen; ich war durch halb Europa hierhergekommen, um sie zu ertappen. Ich rief: Achtung, die Milch! Ich rief das auf Französisch, und sie stürzten zum Herd, um den Topf von der Flamme zu nehmen. Was für eine Vorstellung! 1.000 Kilometer, um zwei russische Mädchen dabei zu überraschen, wie sie sich heimlich Milch heiß machten in einem verlassenen Hotel – und das mitten in Deutschland, in diesem grausamen Deutschland, in Hitlers Deutschland! Sie sprachen Deutsch – in kurzen Sätzen –, sie sahen sich an, dann redeten sie beide drauflos. Ich hatte Mühe, sie zu verstehen. Sie wollten mir etwas von einem Hermann erzählen. Wer war Hermann? Es war auch die Rede von Fotos. Wie alt mochten sie sein? 17, 18 Jahre. Ich starrte immer noch auf das »OST« auf ihrer Brust. Sie waren nicht schön, nein, aber sahen ganz nett aus; eine von ihnen hatte etwas Akne. Wir sahen uns die ganze Zeit wie neugierige Tiere an. Dieselben Fragen: Woher kamen sie? Woher kam er? Und dann hatten wir nur das Deutsche, um uns zu verständigen. War mein Deutsch so schlimm? Sie verstanden mich jedenfalls schlecht. Oder gab es einfach nur zu viele drängende Fragen, schwierige Fragen, dumme Fragen, die wir loswerden mussten?

Ich sagte ihnen: ›Also, ich lasse meine Tasche hier, kann ich einen Gang in die Stadt machen?‹ – Ja, ich bat sie um Erlaubnis, bescheuert oder? Sie antworteten: ›Aber Hermann? …‹ Ich sagte nochmal: ›Oh, er weiß sicher Bescheid, sie haben mich aus Hannover telefonisch avisiert.‹ Sie hörten kaum darauf, was ich sagte, und eine von ihnen meinte zu mir: ›Ich heiße Olga, ich bin Ukrainerin, aber meine Kameradin hier ist Russin, und sie heißt auch Olga!‹ Sie lachten beide. Ich antwortete: ›Ich heiße Pierre, Peter.‹ Und eine der beiden Olgas übersetzte: ›Auf Russisch ist das Pjotr …‹«

Pierre hielt inne. Hörte der andere überhaupt zu? Er blickte Robert an, aber dieses Mal sah er ihn sehr selbstbewusst und von oben herab an, als ob er ihm zu verstehen geben wollte: Es stimmt, ich rede viel, und du hörst mir noch schlechter zu als die beiden russischen Mädchen, und trotzdem, ich werde dich auch in meine Geschichte mit aufnehmen. Du gefällst mir eigentlich kaum, aber dennoch mag ich dich irgendwo. Und mich selbst mag ich auch leiden, ich höre mich sehr gerne reden: Du hörst mir jetzt bitte zu, du bist umwerfend, und der Ratskeller ist auch umwerfend, und Bremen ist umwerfend. Gut, heute Abend werden wir das Werk sehen, und morgen werde ich arbeiten, ich werde mit meinen eigenen Händen arbeiten, das erste Mal in meinem Leben, und das ist auch umwerfend! Aber jetzt muss ich noch weiter berichten …

Seine eigene Geschichte musste er erzählen, bis zu diesem Punkt: Bremen-Endstation. Noch ein letztes Mal mit dem fragwürdigem Behagen, sich die heiklen Stunden vergegenwärtigen, in denen er bis hierhin gekarrt worden war, die unbekannten Räume, in die ihn heimtückische Züge verschleppt hatten, die überraschenden Strudel des Lebens, die er bei seinen flüchtigen Kontakten mit Menschen gestreift hatte und die jedes Mal wieder neu und rätselhaft waren. Seine Spur zurückverfolgen bis zum Pariser Nordbahnhof, weiter noch: bis zur Kaserne von La Pépinière, dieses schmutzige Reservoir, wo Tag für Tag die Züge mit Arbeitern fürs Reich in einem unglaublichen Chaos vollgestopft wurden. Chaos ohne Bedeutung, weil sich die Ordnung für diese Typen, und jetzt für ihn selbst, auf unsichtbare Weise von selbst einstellte: zwei oder drei ein bisschen verrückte Tage, und schon zog sich die Schlinge sanft um dich zu, langsam und geräuschlos – und schon hast du genau das gemacht, was man von dir erwartet hatte, ohne dass man dir gegenüber auch nur im Geringsten etwas hatte verlauten lassen. Er konnte noch weiter zurückgehen auf dieser Spurensuche, bis nach Versailles, zu sich nach Hause, dort wo die brave Rationalität seiner eigenen Existenz in Stücke fiel. Alles das war noch nicht lange her: Heute war der Tag X + 1, und am Tag zuvor, der noch so nahe war und doch so lange her, der Tag X …

»Draußen habe ich mich zum Hotel umgedreht, habe es lange betrachtet. Zweifellos war das Hotel real, und ich war auch real. Unbestreitbar: Das war ich, ich war draußen, und gerade eben noch war ich drinnen gewesen. Und ich war nicht der Einzige gewesen da drinnen, denn als ich auf dem Rückweg den Schlafsaal wieder durchquerte, hatte ich verblüfft festgestellt, dass es auf den ganzen hölzernen Bettstellen, den ganzen Querstreben, die die Matratzen trugen, keine einzige freie Fläche gab: Ein Gewirr von Schriftzügen mit Namen, Adressen und Daten hatte sich ihrer bemächtigt; ganz Europa hatte sich hier breitgemacht. Da gab es manchmal nur einfache Vornamen, aber meist stand da der ganze Apparat mit Städten, Ländern, sogar Straßennamen, der noch in Erinnerung war. Das ganze Abendland tauchte da auf, selbst spanische Städte wie Santander, Griechenland und Dänemark, Serbien und Flandern, Mazedonien und die Pyrenäen, ein Witzbold hatte sogar geschrieben: Hitler, Adolf – Berlin. Jeder hatte sich dazwischengequetscht, nur einen bescheidenen Platz in Anspruch genommen, sogar an die anderen gedacht. Ich schrieb auch meinen Namen und meine Stadt, Versailles, auf und das Datum meiner ersten Teilhabe an der deutschen Zeit: 3. September 1943. Ich war auf dem vierten Bett von links, zwischen einem Flamen – denn Gent, das ist doch Gand auf Französisch? – und jemand, der Tybor mit Vornamen hieß und der aus der ungarischen Puszta kam. Kam der tatsächlich aus Ungarn? Was machte er hier? Ungarn kam doch aus dem anderen Topf: dem Topf mit den Kämpfern, und Tybor hätte gar nicht in Bremen sein dürfen, sondern Soldat sein müssen; diese Soldaten wurden doch nicht nach Deutschland gebracht, sondern an die Front geschickt, nach Osten. Ich sah mir die Namen an: Hunderte, dicht gedrängt, übereinander geschrieben; ich strich um die Betten herum in diesem Geruch von Matratzen und Desinfektionsmitteln: Geschichte … Deprimierend! Eine absonderliche Ansammlung, diese mühelose Aufzählung von 300 oder 400 Namen, aus ganz Europa hierher geschubst, eine unbegreifliche Vielfalt, jeder Einzelne beteuerte: Das bin ich, ich existiere, ich bin an diesem Tag hierhergekommen, nach Bremen, mein Name ist … Mich schauderte, als wären es Inschriften auf Grabsteinen.

Das hat mir die Lust genommen, in die Küche zurückzukehren, die beiden Olgas noch einmal anzusprechen und die gute Nachricht zu verkünden: Da bin ich! Ich bin Pierre. Ich habe keinerlei persönliche Geschichte. Diese Dolmetscherin auf der Arbeitsfront hatte geglaubt, sie könne mich reinlegen: Individualisierung! Die einzigartige Persönlichkeit! … Sie hat nicht ein einziges Wort geglaubt von dem, was sie sagte … Einfach und bescheiden bleiben, sich mit den anderen in einem unbeschreiblichen Mahlstrom fortreißen lassen, sich nur diese kleine lächerliche Fantasie erlauben, wie man in einen Baum die Initialen in ein Herz ritzt, einmal noch seinen Namen nennen, seine Abstammung, sein rasches Hineingleiten in die deutsche Zeit. Individuum oder Menge? Zugegeben: Die Menge hatte ich noch nie verstanden. (Obwohl Mathematik meine Stärke war.) Aus dem gleichen Grund, weswegen ich ein so unsteter Student war? Hier verstand ich sie besser, ich sah das Fleisch darunter: Das Fleisch verfaulte, die Menge hielt durch. Entstehen und Vergehen. Und wie entstand die Menge? Mir war irgendwie klar, dass ich nicht der Einzige war – es gab Hunderttausende, wahrscheinlich zwei, drei oder vier Millionen, die ihre Heimat verlassen hatten, umgesiedelt worden waren. Welch neue Bekanntschaft, die Menge! Ich gehörte dazu, und die beiden Olgas gehörten dazu, und auch du, du gehörst dazu und die Chinesen auf der Arbeitsfront und die Kerle mit den kahlrasierten Schädeln und der Holländer, der da hinten am Tisch den Moselwein serviert. Die Menge! Nie zuvor hatte ich damit zu tun, ich war nie auf dem Internat, ich habe nie einen Kasernenhof betreten. Klar, ich hatte gesehen, wie die Volksfront demonstrierte. Aber das hatte ich nur gesehen.

Das erste Mal, dass ich in einer Menschenmenge war, das war auf dem Nordbahnhof vor drei Tagen. Da waren ein paar ältere Typen, aber die allermeisten waren junge Leute wie du und ich, das Exil war einheitlich, eine homogene Menge, und ich konnte es nicht erwarten, darin aufzugehen, so zu werden wie sie, Arbeiter zu werden – Arbeiter in Deutschland oder anderswo. Was für ein Schmierentheater! Da war sofort dieses verlogene Augenzwinkern: Nimmt das Gestalt an? Und so, hat das so mehr Ähnlichkeit? Schwer zu sagen. Lauter Vergänglichkeiten: Wir passieren die Grenze, wir verlassen Frankreich, wir sind in Belgien, dann ist es nicht mehr Belgien, wir sind in Deutschland. Und nichts hat sich geändert: es ist immer noch dieselbe Erde, es sind dieselben Bäume, Kühe, Felder, Flüsse – kein Zeichen, kein Bruch – wir fahren dahin – ein Zug beladen mit Männern, einfach bloß Männern. Alles ist künstlich, nur Staffage. So wie dieses kleine Hotel vom Arbeitsamt, das ich von der Straße aus noch betrachtete: ein Hotel in der Nähe des Bahnhofs, ein drittklassiges Durchgangshotel, ein requiriertes Hotel mit jämmerlichem Weltbürgertum, das einem Hermann und zwei russischen Mädchen anvertraut war. Um wieviel Uhr mussten die Insassen abends da sein? Hermann machte ein Foto von jedem Einzelnen, wenn ich das richtig verstanden habe. Er würde auch ein Foto von mir machen. Wozu? Für wen? Wo verbarg sich die Höhere Macht? Ich zog weiter zum Bahnhofsplatz, ich kam an einem Kino vorbei. Es hieß ›Tivoli‹; der Film, der gezeigt wurde: ›Münchhausen‹. In meinem sinnentleerten Tagesablauf bekamen all diese Details eine absurde Bedeutung. ›Münchhausen‹: ein Film der UFA, ein Film in Farbe. Und es war sogar überhaupt der erste Film in Farbe, so war es da angekündigt – eine ›Weltpremiere‹! Die Kapitulation Badoglios war auch eine ›Weltpremiere‹. Und ich in Bremen – das war eine weitere ›Weltpremiere‹ …

Als ich nach oben schaute, sah ich wieder die Bahnhofsuhr, über dem großen zentralen Rundbogen des Hauptbahnhofs, mit ihrem großen Zeiger, der sich langsam vorschob. Die Zeit verging; sie verging, und es ging mich nichts an: Es war deutsche Zeit, die noch nicht über mich bestimmte. Ich wusste nicht, was ich machen sollte, und ging ins Hotel zurück; es war immer noch leer. Oben wischten die beiden Olgas den Boden des kleinen Schlafsaals, auf Knien, eine Waschschüssel zwischen sich. Sie hoben gleichzeitig den Kopf: Nein, Hermann sei noch nicht zurück. Die Ukrainerin gab mir zu verstehen, dass ich warten solle, sie verschwand und kam zurück mit einem Buch, das sie mir entgegenstreckte. Der Titel war russisch; ich konnte die kyrillischen Buchstaben nicht entziffern. ›Zola‹, sagte sie zu mir, ›Rabota, die Arbeit – Travail – Zola, ein Franzose wie Sie.‹ Sie wollte mir eine Freude machen, sie lächelte. Was sollte ich antworten? Noch nie hatte ich mich so verlegen gefühlt, ich verließ das Hotel wieder. Dieses Mal ging ich ein Stück weiter, bis zum Grandhotel ›Columbus‹. Ich beobachtete das ständige Kommen und Gehen der Straßenbahnen. Vor dem Eingang zum ›Columbus‹stand ein Page, der war noch sehr jung, zu jung, um ein Ausländer zu sein, nein, das war ein ganz junger Deutscher. Deutschland leistete sich gleichzeitig Pagen und Ruinen. Ich sah ihn an, er sah mich an. Er stand nur da und hatte nichts zu tun, aber eben das war seine Arbeit; ich stand auch da und hatte nichts zu tun, aber das war eben nicht meine Arbeit. Ein wundersames Gefühl von Nichtigkeit. Man spielte hier ein komisches Spielchen mit mir: Wie konnte man einfach jemanden so zappeln lassen, warten lassen … auf wen, auf was und wie lange eigentlich? Nein, ich würde schon nicht mit den Füßen aufstampfen, aber auf jeden Fall konnte man die Leute so nicht behandeln! Mich einfach eines schönen Morgens in Hannover in einen Zug verfrachten mit einer bezahlten Fahrkarte, einem 5-RM-Schein und einer hingekritzelten Adresse! Um wen zu finden? Zwei russische Mädchen und diesen gespenstischen Hermann. Nein, ich würde nicht vor Wut mit den Füßen trampeln, weil dieser Hermann mich immer noch nicht fotografiert hatte, aber langsam hatte ich die Schnauze voll von diesem Zirkus, sogar die beiden Olgas nervten mich. Ich war nämlich noch einmal zurückgegangen zu ihnen und hatte in diesem kaputten Hotel herumgehangen, wo russische Lässigkeit und sinnlose Gleichgültigkeit regierten, in diesem Hotel, wo ich Pjotr genannt wurde! Einen Augenblick lang glaubte ich, ich träumte das nur. Ich regte mich auf und war offenbar dabei, völlig die Orientierung zu verlieren. Ich ging ich die Küche und hielt den Kopf unter den Wasserhahn; davon wurde ich wieder wach. Es gab keinen Zweifel: Ich träumte nicht, ich war heute in Bremen, am Himmel waren die Strahlen der Flakscheinwerfer, und gestern hatte ich das Ruhrgebiet durchquert, wo unendliche Ruinenfelder in der Sonne vor sich hin dösten. Ich war in Bremen, mich gab es, ich hieß Pierre, auf Deutsch Peter, auf Russisch Pjotr. Ich verließ das Hotel wieder.

Draußen auf der Straße fühlte ich mich besser – am Himmel verharrten die cremefarbenen Würste unbeweglich. Ich ging hinüber zu den kleinen Imbissbuden in der Mitte des Bahnhofsplatzes, sie verkauften Würstchen, Schälchen mit Kartoffeln, Bier. Die Leute standen dichtgedrängt am Tresen, hielten ihre Marken hin. Ich besaß keine Marken, aber ich hatte Durst. Brauchte man eine Marke, um ein Bier zu trinken? Marken, um auf der Straße zu gehen? Marken, um zu atmen? Marken, um zu leben? Ich zeigte wahllos auf eine Flasche und bekam sie (ohne Marke) angereicht, und man hielt mir die Hand hin, um das Geld entgegenzunehmen. Ich betrachtete die deutschen Münzen, die mir zum ersten Mal als Wechselgeld gereicht wurden. Ich trank direkt aus der Flasche –komischer Geschmack, fand ich – schmeckte das vielleicht besser aus dem Pappbecher? Was für ein Saft? Apfelsaft? Seltsam! Vielleicht war das die deutsche Chemie, die die Apfelfelder eroberte. Um den Imbiss drängten sie sich alle, und keiner beachtete den anderen, so viele und doch alle so einsam; ein ungeheures Sprachengewirr war da um mich herum –mir völlig unbekannte Sprachen – Seite an Seite strebten sie alle ein kulinarisches Ziel an, unmissverständlich und ziemlich abstoßend zugleich, die Sätze in allen Sprachen Europas, die nur aufs Fressen zielten und weit entfernt waren von Kultur, vom ›Wie man ein Perser sein kann‹!2 Aber, weißt du, auch wenn diese Sätze irgendwie rüpelhaft und abrupt klangen, waren sie doch prächtig anzuhören, weil sie nicht zu verstehen waren, weil sie für diese Typen und auch für mich dieses Etwas waren, das niemand ihnen wegnehmen konnte, die unbesiegbare Gegenwehr, etwas, von dem man noch nicht wusste, wie man es verbieten konnte. Und dann habe ich gedacht, dass ich überhaupt noch keinen Schupo gesehen hatte. Wo waren die?«

Pierre wandte sich Robert zu: »Willst du noch ein Bier?«

Nein, er wollte keins mehr. Angebot abgelehnt. Sollte er weiterreden? … Ihm war danach … Was wollte er? Eine Stimme hören, eine andere Stimme – sie musste noch nicht mal freundlich sein, nur anders. Schwieg Robert absichtlich? Mit Vorbedacht? Dabei kannte Robert alles hier. Robert hatte man genauso wie ihn selbst vor ein paar Monaten aufs Geratewohl geschickt (nicht nach Bremen zwar, sondern nach Hamburg); man hatte ihm gesagt: Na los, sieh zu, wie du zurechtkommst, fang an … Er traute sich nicht, Robert zu fragen: Was ist? Bin ich denn so komisch? Hat Bremen dich nicht so wie mich abgeblockt? Hamburg, war das eine viel größere Stadt, war das so? Weil man hier nicht das Gefühl hat, in einer riesigen Metropole zu sein. Oder ist es einfach so, dass ich nicht gut erzählen kann und dir nicht vermitteln kann, wie unpassend all das ist, eine glückliche Stadt im Sommer, die dich eines schönen Tages einfach verschluckt, die Kleider der Mädchen, die kleinen Eisverkäuferinnen, das Schauspiel der Würste am Himmel.

Er zögerte. »Ich glaub, ich ahne es«, sagte er. »Du hast auf deine Weise reagiert, du bist nicht in den Straßen herumgelaufen, ängstlich und aufgeregt. Die Stadt zum Klingen bringen, niemals auch nur einen Kirchturm aus den Augen verlieren, hier zwei und da einer, und da noch einer, all das, was in meinen Augen das Stadtzentrum ausmacht, das Herz der Dinge, das Zentrum, wo Bremen sich verknotet und das ich durchschritten habe, mal langsam, mal mit schnellen Schritten. Alles ist ein Zeichen. Selbst diese klobigen Buchstaben an der Fassade vom Europa-Kino. Europa! Das sind Buchstaben, die auch mich bezeichnen: Eine zur Schau gestellte Anmaßung, mich zu treffen, mich aufzusaugen, mich einzugliedern, mich einzukassieren, mich, der sie anschaut – leer, nichts wert, nutzlos. Und ich bin auf ein einmaliges Schauspiel gestoßen, ich war …«

Aber dieses Mal fiel Robert ihm ins Wort: »Es ist Zeit«, sagte er. »Ich muss los. Du rührst dich nicht von der Stelle. In einer Stunde bin ich wieder hier, um halb sechs.«

Er stieg bereits die Stufen des Ratskellers hinauf. Kein Wort der Entschuldigung …

Pierre lief rot an. Eine lächerliche Wut erfasste ihn. Nicht gegen Robert. Gegen sich selbst. Eine unterdrückte Wut auf all die Widrigkeiten, gegen die er seit 30 Stunden in Bremen nicht angehen konnte. Er rief den Kellner. Ob er noch ein Bier wolle, fragte ihn der Holländer. Was er wollte? … Raus hier! An die frische Luft, raus aus diesem Keller, zeigen, dass er noch selbst Entscheidungen treffen konnte …

»Ja«, sagte er, »richtig, bringen Sie mir noch ein Bier.«

»Oder vielleicht einen Moselwein?«

»Nein, ein Bier.«

Er griff nach dem Bierdeckel. Er las: »HAAKE BECK BIER BREMEN«. Er zog seinen Stift aus der Tasche und begann wie wild, die Zwischenräume zwischen den Buchstaben in allen Richtungen mit spitzen geometrischen Mustern zu füllen – unregelmäßige Muster, die er anschließend mit schwarzer Tinte füllte. Er hatte kein Papier zum Schreiben. Warum bat er nicht den Kellner um Papier? Das wäre doch ganz einfach! Er wurde schüchtern, zaghaft, kindisch. Schließlich rief er ihn herbei. Eine Aktion, die ihn eine enorme Anstrengung kostete. »Was gibt’s?« – »Nein, nichts.«

Großer Gott! Er musste irgendetwas unternehmen. Was war mit ihm los? Man hatte ihn gewaltsam hier ausgekippt, ihn ausradiert. Die Arbeitsfront hatte ihr kaltes Licht auf ihn geworfen. Was für eine Lehrstunde! Er kam unbeleckt hier an, er wurde in das Formular gesteckt, er konnte antworten, was er wollte, man machte sich nicht die Mühe, das zu überprüfen. Wenn er log, was hatte das schon für eine Bedeutung! Das war ein rein statistisches System. Was er war, was er sein wollte, was er zuließ. Robert hatte ihm die richtige Antwort gegeben: Das war alles ohne Belang! Um ihn herum kam nichts zum Vorschein, kein Spielfeld wurde aufgedeckt, die Zeit entglitt ihm, und er hatte nichts, was ihn auszeichnete, nur Leere. Warten. Nur warten, darauf warten, dass Deutschland ihn endlich auf eine neue Tonart einstimmte: präzise Ausrichtung an der deutschen Arbeit, Hausarrest, Status als Ausländer, anonyme Austauschbarkeit, das, was die Dolmetscherin so schön ausgedrückt hatte: ein Kästchen ausfüllen. Der Beginn der Entpersönlichung: unbrauchbare Erinnerungsfetzen, niemand, der irgendeinen erkennt, höchstens die perfide Vorgehensweise einer Dolmetscherin. »Persönliche« Fragen, so sagte sie, aber sie waren nichts als die monotone Abfrage eines »Kodiergeräts«, das Sortierungen vornahm für die Anforderungen einer schwerfälligen komplexen Maschine, die man ganz eilig füttern musste und bei der er einzig ein heimliches Bedauern darüber empfunden hatte, dass er sie nicht mehr kaputtmachen konnte, dass er die Einpassung ins Dritte Reich nicht gründlich verkomplizieren konnte, und bei der nur die alte Methode die einzig sichere blieb: sich beugen, aufrichten, jemanden, einen X, 16 von 24 Stunden rotieren lassen, mit zwei Armen, zwei Beinen.

Sich mit Robert über seine kleinen Probleme unterhalten zu wollen, welch eine lächerliche Idee! Dabei konnte er ihm überhaupt keinen Vorwurf machen; nein, er war ein netter Kerl, der nur erstaunt schien und nicht gelächelt hatte über den selbstgefälligen Bericht seiner Metamorphosen. Bis zu dem Augenblick, als er ihm das Wort abgeschnitten hatte: Rede du nur, ich habe Wichtigeres zu tun … Sollte er das seiner Mutter schreiben? Mit wem darüber reden? Nicht mehr von woanders her sein, sondern hier über die Brüche erzählen, über das neue Land, den Fisch auf dem Trockenen, die ungeheure Schwierigkeit der Amphibien in den ersten Tagen der Erde, die grotesken Kiemen, eine Flosse, die in keinerlei flüssigem Element mehr hin und her schlug, die Irrungen und Wirrungen …

An einen Pfeiler gelehnt beobachte ihn der Holländer, das weiße Handtuch überm Arm. Pierre lächelte ihm zu: Ja, ein armer kleiner Lurch aus Versailles, der ihn aus feuchten Augen anschaute – das Leben ist hart, ich weiß nichts, ich verstehe nichts.

Der Holländer trat näher. Sein Deutsch hatte einen schrecklichen Akzent: »Sie sind ein Freund von Robert?«

»Nein. Er hat mich nur von der Arbeitsfront abgeholt. Ich bin neu angekommen.«

»Was hat man Ihnen gegeben?«

»Ich weiß es noch nicht. Irgendein Werk, glaube ich.«

»Haben Sie ihnen nicht gesagt, dass Sie Deutsch sprechen? Das war ein Fehler. Dann kriegt man nämlich keine schlechten Jobs. Früher wurden viele Briefträger gesucht, jetzt machen das deutsche Frauen. Ah, ich habe einen Kumpel, der arbeitet auf einem Kahn, der ist immer unterwegs, der fährt durch alle Kanäle in Deutschland, der hat seine eigenen Lebensmittelkarten, schläft mit der Tochter vom Kapitän, das ist ein ganz sympathischer Alter, da gibt’s Familienleben … Es ist nicht witzig, immer am selben Ort zu sein so wie ich hier in diesem Keller, wenn es draußen so schön ist. Bäcker, das ist auch nicht schlecht …«

»Aber wenn man als Bäcker arbeiten will, muss man doch …«

»Bäcker sein? Unsinn! Worauf es ankommt, ist, ein bisschen Deutsch zu sprechen. Ich kenne einen Wallonen, der ist eigentlich Friseur, der war frech genug, sich als Bäcker auszugeben; und als er dann vor dem Backtrog stand und nicht mehr weiter wusste, da bekam er noch lange keine Muffe: In Mons, da wo ich herkomme, hat er gesagt, da geht das alles elektrisch, da ist alles automatisch, ja, und seine Fresse gefiel ihnen, und sie haben ihn behalten. Man muss flexibel sein. Entschuldigen Sie mich, ich werde gerufen.« Er entfernte sich.

»Flexibel sein«, das sagte sich so leicht! Wenn er verheimlichte, dass er Deutsch sprach, war das ein Fehler. Wenn er es zugab, war es auch ein Fehler. Auf der Straße hatte Robert ihm gesagt:

»Nein, du hast Recht, dann machen Sie dich zum Dolmetscher, das ist zum Kotzen.«

»Zum Kotzen, warum?«

»Warum? Hast du etwa Lust, dich um andere zu kümmern?«

Flexibel sein? Ich komme hier absichtlich mit leeren Händen an, und alle fragen mich: »Aber wo ist dein Koffer? He, hast du keinen Koffer? Bist du krank?« Ich habe keinen Koffer, ich habe kein Messer, ich habe keinen Löffel, ich habe nur die Klamotten, die ich am Leibe trage, und meine kleine Fußballtasche mit einem Rasierer, einem Frotteetuch, das ich im letzten Moment von der Badewanne mitgenommen habe, und einem deutschen Wörterbuch, das ein Kilo wiegt! Auf dem Nordbahnhof in Paris, da war dieser Kerl, der mich anfuhr: »Sag mal, spinnst du? Du fährst nur mit diesem Übernachtungsköfferchen los? Du glaubst wohl, dass du schon in Compiègne wieder aussteigst!« Auf dem Bahnhof schleppten sie alle Koffer, alte schlappe Dinger, die mit Bindfäden umschnürt waren, zusammengerollte Decken, die sie mitten im Sommer bei sich trugen, ein zweites und ein drittes Paar Schuhe, die sie mit den Schnürsenkeln zusammengebunden über die Schulter gehängt hatten. Sie waren mit Töpfen behängt. Ich musste Mitleid erregen. Und es stimmte ja, ich fühlte mich jämmerlich – eine Improvisation, die völlig am Text vorbeiging.

Er erinnerte sich: Der Zug passierte die Vororte, alle fingen an zu essen. Bei mir in der Nähe saß ein Bursche, der Fleischer war, er bot mir Salami an. Alle holten ihre Messer raus – ich nicht. Alle hatten sie Taschenmesser, manche waren richtig toll, mit drei oder vier Klingen und einem Korkenzieher. Das Leben setzte bei den Messern an. Der Mann ohne Messer, das war eine verspätete Ausgeburt, der den Kontakt zur Welt in Europa schon seit dem 18. Jahrhundert verloren hatte. Dann gab es die verrücktesten Absurditäten, bis hin zum Paar Handschuhe. Gleich ein Messer kaufen! Sie waren wirklich in guter Verfassung, meine Abteilgenossen. Wie schwierig war es für ihn, ihnen zu folgen. Er war bei seinem Füller geblieben. Spezialität: Feine Bewegungen der Empfindsamkeit. Beispiel: Es ist Krieg, Sie sind Student, wir setzen Sie in den Zug, Ziel: unbekannte deutsche Stadt, dort werden Sie in einer Fabrik arbeiten. Beschreiben Sie! Sie haben drei Stunden Zeit für Ihren Text. Kurz bitte und präzise, kein Geschwafel.

Ein Lumpensammler! Er war ein Lumpensammler, der eine unverkäufliche Beute an Empfindungen einsammelte und der sich darin gefiel, deren läppische Inventarisierung vorzunehmen. Voller Unredlichkeit verbiss er sich darin, die Überreste aufzusammeln. Denn von vorn bis hinten beschäftigte ihn der ungeheure – der gerissene und diskrete – Hintergedanke, der Gedanke an den Großen Sprung: das bevorstehende theatralische Betreten des Blickfeldes des berühmten Fabrikschornsteins. Er brannte darauf. Er sollte es doch einfach aussprechen. Ja, er würde am liebsten hinlaufen zu ihm, so wie jemand, der noch nie das Meer gesehen hat, zum Strand läuft. Intellektuelle Selbstbefriedigung, Genuss eines Mädchens, das ihr Tagebuch schreibt; so wie ein Mädchen ihren ersten Kuss noch einmal erlebt, so suchte er die ersten deutschen Berührungen, traurig und bedrückend. Überdies war er unaufrichtig, weil er nicht glaubte, dass es traurig sein würde, bedrückend. Sein einziger Fehler war es gewesen, Robert davon zu erzählen. Was für ein Glück, dass dieser Grobian ihm das Wort abgeschnitten hatte! Aber für sich allein, zu seinem eigenen Genuss, da konnte er sich alles vergegenwärtigen.

Gestern, am Wall – er hatte das »Europa« passiert – stand er auf dieser kleinen Brücke über dem Wallgraben, ganz entzückt von dieser mächtigen grünen Schneise im Herzen der Stadt; unter ihm fiel der grüne Rasen sanft ab zum schwarzen Wasser hin; oberhalb von ihm weiter weg die breiten Straßen, wo zwischen den Bäumen Autos auftauchten und wieder verschwanden. Er war nicht der einzige Spaziergänger. Wie spät mochte es sein? Vielleicht war es die Stunde, in der die Geschäfte schlossen, in den Fabriken die Arbeit beendet wurde und die Menschen hinausströmten. Gruppen junger russischer Mädchen, das