9,99 €

Mehr erfahren.

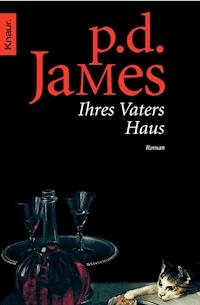

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Die achtzehnjährige Philippa auf der Suche nach ihrer eigenen Identität, doch der „Weg zu ihres Vaters Haus“ steht unter einem düsteren Stern. P. D. James stellt wieder einmal unter Beweis, dass ihre Romane viel mehr sind als nur Krimis.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 599

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

P. D. James

Ihres Vaters Haus

Aus dem Englischen von Georg Auerbach

Knaur e-books

Inhaltsübersicht

Und manche würden den kürzesten Weg zu ihres Vaters Haus am liebsten gleich hier beginnen lassen, um der Mühe, Hügel und Berge zu überwinden, ledig zu sein, aber so ist nun einmal der Weg dorthin, und er nimmt auch einmal ein Ende.

John Bunyan (1628–1688)

I.Nachweis der Identität

1

Die Sozialfürsorgerin war älter, als Philippa erwartet hatte; der unbekannte Vorgesetzte dieser Dame vertrat wohl den Standpunkt, daß graumeliertes Haar und klimakteriell bedingte Fülligkeit bei Adoptierten, die sich nach ihrer Volljährigkeit zu der obligatorischen Beratung einfanden, vertrauenerweckend wirkten. Denn diese entwurzelten Menschen, deren Nabelschnur ein Gerichtsbeschluß war, brauchten doch einige Aufmunterung, würden sie sonst die Mühe auf sich nehmen, über diesen bürokratischen Weg zu ihrer Identität zu finden? Die Sozialfürsorgerin verzog das Gesicht zu einem beflissenen, aufmunternden Lächeln. Sie streckte die Hand aus und sagte: »Ich heiße Naomi Henderson. Sie sind also Philippa Rose Palfrey. Leider muß ich Sie zuvor darum bitten, sich auszuweisen.«

Beinahe hätte Philippa entgegnet: »Philippa Rose Palfrey – so nennt man mich nur. Ich bin hier, um herauszufinden, wer ich eigentlich bin.« Aber sie hielt sich noch rechtzeitig zurück, da sie ahnte, daß eine derartige Äußerung der Unterredung kaum förderlich sein dürfte. Sie wußten ja beide, weswegen sie gekommen war. Und sie wünschte sich, daß das Gespräch erfolgreich verlief; sie wollte ihren Weg gehen, war sich allerdings nicht völlig klar darüber, wohin er führen mochte. Sie öffnete die Schließe ihrer ledernen Umhängtasche und übergab wortlos ihren Paß und den unlängst erworbenen Führerschein.

Selbst die Einrichtung des Raums verriet das Bemühen, durch Ungezwungenheit Zuversicht zu wecken. Da stand zwar ein bürokratisch anmutender Schreibtisch, aber Miss Henderson hatte ihn sogleich verlassen, als man ihr Philippa meldete, und die Besucherin zu einem der zwei kunstlederbezogenen Sessel geleitet, die um ein niedriges Tischchen gruppiert waren. Auf dem Tischchen prangten – in einer kleinen, blauen, bauchigen Vase mit der Aufschrift EIN ANDENKEN AUS POLPERRO – sogar Blumen. Ein Strauß aus verschiedenen Rosen, keine duft- und dornenlosen Blüten wie im Schaufenster eines Blumenladens. Nein, es waren Freilandrosen, wie sie auch im Garten von Caldecote Terrace wuchsen: »Peace«, »Superstar«, »Albertine«. Voll aufgeblüht, so daß die Blütenblätter bereits abfielen. Einige Knospen waren zwar noch fest geschlossen, aber auch sie wurden am Rand schon dunkel, würden sich nie mehr öffnen. Philippa fragte sich, ob die Sozialfürsorgerin diese Rosen etwa aus ihrem eigenen Garten mitgebracht hatte. Vielleicht war sie schon pensioniert, lebte nun auf dem Lande und übte nur eine Teilzeitbeschäftigung aus. Philippa stellte sich vor, wie sie in derben Schuhen und dem unverwüstlichen Tweedkostüm, das sie heute trug, um die Rosenrabatten stapfte und jene Blüten herausschnitt, die entfernt werden mußten und sich vielleicht noch einen Tag im Büro in London halten würden. Jemand hatte die Rosen etwas zu reichlich mit Wasser besprüht. Wie eine Perle ruhte ein milchiger Tropfen zwischen zwei gelben Blütenblättern; auch die Tischplatte war bespritzt. Aber auf dem imitierten Mahagoni würde das keinerlei Flecken hinterlassen. Ein schwüler, süßlicher Duft ging von den Rosen aus; frisch waren sie dennoch nicht. In diesen Sesseln hatte noch nie ein Besucher entspannt gesessen. Und das Lächeln jenseits des Tisches, das ihr Zuversicht und Vertrauen einflößen sollte, wurde ihr nur aufgrund von Absatz sechsundzwanzig des 1975 erlassenen Gesetzes über die Rechtsstellung von Kindern gewährt.

Philippa hatte viel Aufmerksamkeit auf ihr Äußeres verwandt, aber das tat sie eigentlich immer. Sie präsentierte sich der Welt bewußt und wohlüberlegt, erschuf sich täglich nach eigenem Gutdünken gleichsam neu. Heute morgen war sie bestrebt gewesen, den Eindruck zu vermitteln, daß sie sich keineswegs besondere Mühe gegeben, daß die bevorstehende Unterredung keinerlei Befürchtungen geweckt, keine besondere Sorgfalt ausgelöst hatte. Ihr dichtes weizenfarbenes Haar, von der Sommersonne so gebleicht, daß nicht zwei Strähnen die gleiche goldfarbene Tönung hatten, war von der hohen Stirn straff nach hinten gekämmt und zu einem dicken Zopf geflochten. Der große Mund mit der ausgeprägten, geschwungenen Oberlippe und den sinnlich gekräuselten Mundwinkeln war ungeschminkt; dafür hatte sie sorgsam Lidschatten aufgetragen, um ihr auffallendstes Merkmal, die strahlenden, leicht hervortretenden grünen Augen, zu betonen. Auf der honigfarbenen Haut schimmerten Schweißperlen. Sie hatte sich zu lange in den Embankment Gardens aufgehalten, da sie nicht zu früh erscheinen wollte, und sich dann hatte sputen müssen. Sie trug Sandalen und über der Cordhose ein blaßgrünes, am Hals offenes Baumwollhemd. Von dieser lässigen Saloppheit, dieser beabsichtigten Undurchschaubarkeit, was Besitz oder Herkunft anlangte, hoben sich die Accessoires ab, die sie wie Talismane trug: die schmale goldene Armbanduhr, die drei schweren viktorianischen Ringe – Topas, Karneol, Chrysolith –, und die Ledertasche aus Italien, die an ihrer linken Schulter baumelte. Der Kontrast war beabsichtigt. Der Vorteil, daß sie sich an keine Begebenheit vor ihrem achten Geburtstag zu erinnern vermochte, und das Wissen um ihre uneheliche Geburt bedeuteten, daß es keine Phalanx von gängelnden Toten gab, keinerlei pietätvolle Ahnenverehrung und keine anerzogenen Denkmuster, die sie in ihrer persönlichen Entfaltung hemmen konnten, wenn es darum ging, sich der Welt zu präsentieren. Wonach sie trachtete, waren Originalität, intelligente Ausstrahlung, ein Aussehen, das auffallend sein mochte, eventuell exzentrisch, aber keinesfalls gewöhnlich.

Ihre Akte, die noch neu und säuberlich wirkte, lag geöffnet vor Miss Henderson. Philippa konnte über den Tisch hinweg sogar einige Dokumente erkennen: das orange- und braunfarbene Informationsblatt der Regierung, das sie sich in einer staatlichen Beratungsstelle im Norden Londons, wo die Gefahr gering war, daß man sie kannte, besorgt hatte; ihr Brief an den Standesbeamten, den sie vor fünf Wochen, am Tage nach ihrem achtzehnten Geburtstag, geschrieben hatte und in dem sie um die Zusendung eines Antragsformulars bat, dem ersten Dokument auf dem Weg zu ihrer Identität; und dann noch eine Kopie des Antrags selbst. Ihr Brief, dessen weißes Papier von den unscheinbar getönten amtlichen Dokumenten abstach, war mit einer Heftklammer an der Mappe befestigt. Miss Henderson strich mit den Fingern darüber. Irgend etwas, die Adresse vielleicht, oder die Struktur des schweren Büttenpapiers, die man selbst aus einer Kopie ersehen konnte, löste in ihr, wie Philippa vermutete, eine leichte Befangenheit aus.

Vielleicht war es auch der Umstand, daß ihr Adoptivvater Maurice Palfrey war. Es wäre auch angesichts Maurices unerschütterlichem Hang zur Eigenwerbung und der Unzahl seiner soziologischen Publikationen merkwürdig gewesen, wenn eine altgediente Fürsorgebeamtin noch nichts von ihm gehört hätte. Sie überlegte, ob Miss Henderson wohl seine »Theorie und Technik der Rechtsberatung: Eine Anleitung für Praktiker« gelesen hatte und wieviel es ihr gegebenenfalls genützt hatte, wenn sie versuchte, die Selbstachtung ihrer Klienten – Klienten! Was für ein bedeutungsschwangeres Wort im Jargon der Sozialwissenschaften! – nach Maurices geistvoller Darlegung des Unterschiedes zwischen entwicklungsbezogener Beratung und der Gestalttherapie zu stärken.

»Vielleicht sollte ich Ihnen zunächst mitteilen«, begann Miss Henderson, »inwieweit ich Ihnen behilflich sein kann. Zwar werden Sie vermutlich einiges schon wissen, aber ich halte es für nützlich, wenn wir die Sache noch einmal durchsprechen. Das Gesetz aus dem Jahre 1975 über die Rechtsstellung von Kindern hat bedeutende Veränderungen gebracht, was die Einsichtnahme in die Geburtsdokumente betrifft. Es bestimmt, daß adoptierte Kinder, sobald sie das Alter von achtzehn Jahren erreicht haben, sich nach eigenem Gutdünken um Auskunft an das Zentrale Standesamt wenden können, um Einsichtnahme in die ursprüngliche Geburtsurkunde zu erhalten. Als Sie adoptiert wurden, erhielten Sie eine neue Geburtsurkunde, und sämtliche Angaben, die von Ihrem gegenwärtigen Namen, Philippa Rose Palfrey, zu Ihrer ursprünglichen Geburtsurkunde zurückführen, sind vom Zentralen Standesamt streng vertraulich gespeichert worden. Falls Sie es wünschen, muß Ihnen nun das Zentrale Standesamt laut dem neuen Gesetz diese Informationen zugänglich machen. Das Gesetz bestimmt ferner, daß jeder, der vor dem 12. November 1975 adoptiert wurde, also vor dem Inkrafttreten, zunächst eingehend beraten wird, ehe man ihm die Informationen zugänglich macht. Denn das Parlament mußte, als es den zurückliegenden Zeitraum in die neue Regelung einbezog, berücksichtigen, daß vor diesem Zeitpunkt viele Eltern ein Kind zur Adoption freigegeben und die Adoptiveltern es unter der Annahme bei sich aufgenommen haben, daß seine wahre Herkunft unbekannt bleibt. Sie sind heute hier erschienen, damit wir uns über die denkbaren Auswirkungen der Nachforschungen nach Ihren leiblichen Eltern klar werden, sowohl für Sie selbst als auch für sonstige Beteiligte. Die erwünschten Informationen, auf die Sie selbstverständlich einen gesetzlichen Anspruch haben, sollen Ihnen auf möglichst sinnvolle Art zugänglich gemacht werden. Wenn Sie am Ende unserer Unterredung noch darauf bestehen, kann ich Ihnen Ihren ursprünglichen Familiennamen angeben, den Namen Ihrer leiblichen Mutter, möglicherweise – das steht noch nicht fest – auch den Ihres leiblichen Vaters und auch das Gericht, das über Ihre Adoption beschlossen hat. Sie erhalten auch ein Antragsformular, mit dem Sie sich ans Zentrale Standesamt wegen der Zusendung einer Kopie Ihrer ursprünglichen Geburtsurkunde wenden können.« All das mußte sie schon oft gesagt haben. Es klang wie eingelernt.

»Und für diese ist eine Gebühr von zwei Pfund fünfzig Pence zu entrichten«, erwiderte Philippa. »Der Preis scheint mir angemessen. Ich bin im Bilde. All das steht in dem orange- und braunfarbenen Informationsblatt.«

»Na schön, das wäre somit geklärt. – Würden Sie mir nun bitte sagen, wann Sie beschlossen haben, Einsicht in Ihre Geburtsurkunde zu verlangen? Ich lese da, daß Sie sich gleich nach Ihrem achtzehnten Geburtstag darum bemüht haben. War es ein plötzlicher Entschluß, oder hatten Sie sich mit dem Gedanken schon seit längerer Zeit getragen?«

»Ich entschloß mich schon dazu, als der Gesetzentwurf vom Parlament beraten wurde. Ich war damals fünfzehn und bereitete mich auf die Oberstufe vor. Ich habe mir seinerzeit nicht viel Gedanken gemacht. Ich nahm mir einfach vor, den Antrag zu stellen, sobald ich dazu gesetzlich berechtigt sei.«

»Haben Sie mit Ihren Adoptiveltern darüber gesprochen?«

»Nein. Wir sind keine besonders mitteilsame Familie.«

Miss Henderson ging auf diesen Punkt vorläufig nicht näher ein. »Wie haben Sie sich nun die Sache vorgestellt? Wollen Sie lediglich erfahren, wer Ihre leiblichen Eltern sind, oder möchten Sie sie auch ausfindig machen?«

»Ich möchte herausfinden, wer ich bin. Ich sehe nicht ein, warum sich die Auskunft nur auf die beiden Namen auf der Geburtsurkunde beschränken sollte. Vielleicht sind es nicht einmal zwei Namen; ich weiß, daß ich ein uneheliches Kind bin. Vielleicht stellt sich meine Suche als ergebnislos heraus. Ich weiß, daß meine Mutter tot ist und ich sie folglich nicht mehr finden kann. Vielleicht finde ich meinen Vater ebensowenig. Doch wenn ich erfahre, wer meine Mutter war, könnte ich zumindest auf eine Spur von ihm stoßen. Vielleicht ist auch er tot. Aber das glaube ich nicht. Ich bin sicher, daß er noch lebt.«

Im allgemeinen ließ sie ihre Vorstellungen möglichst in der Wirklichkeit wurzeln. Doch wenn es um ihre Herkunft ging, war es anders; diese Vorstellung war losgelöst von der Zeit, höchst unwahrscheinlich und trotzdem unverzichtbar. Sie war wie ein uralter Kult, dessen archaische Riten, so tröstlich, vertraut und irreal, irgendwie zum Kern der Wahrheit hinführen. Sie konnte sich nicht mehr entsinnen, weswegen sie die einprägsamste Szene ins neunzehnte Jahrhundert verlegt hatte oder warum sie – nachdem ihr die Unsinnigkeit bewußt wurde, da sie ja 1960 geboren worden war – diese hartnäckigen, ausschweifenden Phantastereien nie auf die Gegenwart abgestimmt hatte. Sie sah ihre Mutter, eine schlanke Gestalt, gewandet wie eine viktorianische Kammerzofe, das üppige goldblonde Haar hochgesteckt und von einem Kräuselhäubchen mit zwei bestickten durchbrochenen Bändern bedeckt, als eine schemenhafte Erscheinung vor der hohen Hecke stehen, die den Rosengarten umschließt. Ihr Vater, mit einem Smoking bekleidet, schreitet ehrfurchtgebietend über die Terrasse, den breiten Gehweg entlang; über ihm schimmert die Tropfenwolke der Fontäne. Die Rasenfläche fällt sanft ab, liegt im matten Licht der letzten Sonnenstrahlen; das Gefieder der Pfauen funkelt. Die beiden Schatten verschmelzen; das dunkle Haupt neigt sich dem goldblonden entgegen.

»Schatz, ich kann dich nicht aufgeben. Heirate mich doch!«

»Ich kann nicht. Ihr wißt doch, daß ich es nicht kann.«

Es war ihr zur Gewohnheit geworden, sich die Lieblingsszenen in den letzten Minuten, bevor der Schlaf sie übermannte, vorzustellen. Wenn der Schlaf dann kam, umwehte ihn stets der Duft von Rosenblättern. In ihren allerersten Träumen hatte ihr Vater noch Uniform getragen, in Rot und Gold; seine Brust war übersät von Orden; an der Seite klirrte der Degen. Aber als sie dann älter wurde, merzte sie diese peinlichen Ausschmückungen aus. Der Offizier, der furchtlose Parforcereiter mit den Hetzhunden, wandelte sich zum aristokratischen Privatgelehrten. Doch das Bild selbst blieb davon unberührt.

Über ein Blütenblatt der gelben Rose auf dem Tisch glitt ein Wassertropfen. Sie betrachtete ihn wie gebannt und wünschte inständig, er möge nicht herabfallen. Gedankenverloren hatte sie nicht darauf geachtet, was Miss Henderson sagte. Nun bemühte sie sich, mehr Aufmerksamkeit zu bekunden. »Und womit beschäftigt sich Ihre Mutter?«

»Meine Adoptivmutter kocht.«

»Heißt das, daß sie als Köchin arbeitet?« Die Sozialfürsorgerin schien zu befürchten, daß ihre Worte abschätzig klingen mochten, da sie sogleich hinzufügte: »Ist Kochen ihr Beruf?«

»Sie kocht für ihren Mann, unsere Gäste und mich. Sie ist obendrein Schöffin an einem Jugendgericht. Ich denke allerdings, daß sie dieses Amt nur übernommen hat, um meinem Adoptivvater gefällig zu sein. Er vertritt nämlich den Standpunkt, daß eine Frau auch außerhalb des ehelichen Heims einer Beschäftigung nachgehen sollte – solange das nicht sein Wohlbefinden beeinträchtigt. Aber Kochen ist ihre Leidenschaft. Sie beherrscht es so meisterlich, daß sie tatsächlich als Köchin ihr Auskommen finden würde. Dabei hat sie es, glaube ich, nie gelernt, höchstens in Abendkursen. Sie war die Sekretärin meines Vaters gewesen, bevor sie heirateten. Kochen ist nun mal ihr Steckenpferd, ihr einziges Interesse.«

»Das kann Ihrem Vater und Ihnen doch nur recht sein.«

Dieser Anflug eines aufmunternden, gönnerhaften Tons war Miss Henderson mittlerweile, wohl unbewußt, so geläufig geworden, daß er sich nur schwer unterdrücken ließ.

Philippa blickte die Frau mit steinerner Miene an, bemerkte es aber sogleich und fand ihre Fassung wieder. »Ja, mein Adoptivvater und ich sind sehr gefräßig. Wir sind beide große Esser und nehmen dabei nicht mal zu.«

Ihrer Ansicht nach deutete das auf eine gewisse Lebenslust hin, und es war keineswegs zufällig, daß sie beide gutes Essen zu schätzen wußten; es mochte der Ausdruck ihrer gemeinsamen Einstellung sein, daß man durchaus schlemmen konnte, ohne dafür büßen zu müssen. Denn Genußsucht schloß anders als Sex nur die Verpflichtung sich selbst gegenüber ein; die Rücksichtslosigkeit dabei betraf den eigenen Körper. Sie hatte es schon immer tröstlich empfunden, daß sie einen gourmethaften Hang zum Essen und Trinken hatte. Das zumindest ließ sich nicht auf Maurices Vorbild zurückführen. Selbst er, der von der Prägekraft der Umwelt zutiefst überzeugt war, konnte nicht leicht behaupten, daß sich ein Gespür für guten Rotwein so ohne weiteres erwerben ließ. Die Erfahrung, daß sie an erlesenen Weinen Geschmack fand, die Entdeckung, daß sie ein Feinschmecker war, ließen auf ein ererbtes Geschmacksempfinden schließen. Sie konnte sich noch gut an ihren siebzehnten Geburtstag erinnern, an die drei Flaschen auf dem Tisch, deren Etiketten verdeckt waren. Sie entsann sich allerdings nicht, ob auch Hilda zugegen gewesen war. Wahrscheinlich hatte sie an dem Geburtstagsessen im Familienkreise teilgenommen; aber in Philippas Erinnerung hatten allein sie und Maurice gefeiert.

»Sag mir, welchen du vorziehst«, hatte er sie damals aufgefordert. »Kümmere dich nicht um die Albernheiten der Werbung! Du sollst mir mit deinen Worten sagen, was du von ihnen hältst.«

Sie kostete sie wiederholt, behielt den Wein einige Zeit im Mund, trank zwischen den Proben einen Schluck Wasser, da sie das für fachmännisch hielt, und beobachtete Maurices helle, forschende Augen. »Diesen hier.«

»Weshalb?«

»Ich weiß nicht. Mir schmeckt er einfach am besten.« Da er offenbar eine ausführlichere Begründung erwartete, fügte sie hinzu: »Vielleicht liegt es daran, daß ich bei diesem hier den Geschmack weder vom Bukett noch von dem Genuß im Mund trennen kann. Es gibt keine verschiedenen Empfindungen; es ist gleichsam ein genußvoller Dreiklang.«

Sie hatte den richtigen gewählt. Es gab stets eine richtige und eine falsche Antwort. Und es war ein weiterer Test gewesen, den sie erfolgreich bestanden hatte, eine Sprosse höher auf der Leiter seiner Achtung. Er konnte sie nicht verstoßen, sie zurückschicken. Das wußte sie. Eine Adoption ließ sich nicht mehr rückgängig machen. Deswegen war es um so wichtiger, daß sie seine Wahl auch rechtfertigte, sich erkenntlich zeigte. Hilda verbrachte zwar bei der Zubereitung der Mahlzeiten oft Stunden in der Küche, aß und trank aber nur mäßig. Sie saß danach still da und musterte die beiden mit besorgtem Blick, während sie wie die Scheunendrescher aßen. Hilda tischte auf, und sie beide fielen über das Essen her. Wie sollte es da zu psychischen Konflikten kommen?

»Verübeln Sie es den beiden, daß sie Sie adoptiert haben?« fragte Miss Henderson.

»Nein, ich bin ihnen dankbar. Ich habe Glück gehabt. Bei einer ärmeren Familie würde es mir wohl kaum so gut gehen.«

»Auch nicht, wenn man Sie lieben würde?«

»Warum sollte man mich lieben? Ich bin nicht besonders liebenswert.«

Nein, bei einer ärmeren Familie wäre es ihr gewiß nicht so gut ergangen; das stand wohl fest. Bei anderen Pflegeeltern hätte sie es nicht so gut gehabt. Gerüche stellten sich ein – ihre eigenen Exkremente, der stinkende Kehricht vor einem Speiselokal, ein in verdreckte Fetzen gewickeltes Kind, das während der rumpelnden Busfahrt gegen den Schoß der Mutter gepreßt wird. All das konnte eine momentane Panik hervorrufen, die jedoch nichts mit Ekel zu tun hatte. Die Erinnerung glich einem Scheinwerfer, der das vergessene Hinterland des eigenen Ich abtastete, da erschienen grell ausgeleuchtete Szenen, knallbunte Farben wie in einem Kinderbuch, scharf konturierte Umrisse, Szenen, die monatelang vergessen in dunkler Öde ruhten und nicht wie sonstige Kindheitserinnerungen mit Zeit und Raum verwoben, mit Liebe durchtränkt waren.

»Lieben Sie denn Ihre Adoptiveltern?«

Sie überlegte. Liebe? Eins der gebräuchlichsten Wörter in jeder Sprache, eins, das sich so leicht mißbrauchen ließ. Héloise und Abaelard. Rochester und Jane Eyre. Emma und Mr. Knightley. Anna Karenina und Graf Wronski. Selbst im schmalen Bedeutungsspektrum heterosexueller Liebe bedeutete es nur das, was man darunter verstehen wollte. »Nein. Ich glaube auch nicht, daß die beiden mich lieben. Aber wir kommen im allgemeinen gut miteinander aus. Das ist, meine ich, bequemer als mit Menschen zusammenzuleben, die man zwar liebt, mit denen man aber nicht zurechtkommt.«

»Da mögen Sie recht haben. Was hat man Ihnen über die Umstände Ihrer Adoption mitgeteilt? Über Ihre leiblichen Eltern?«

»Soviel mir meine Adoptivmutter erzählen konnte. Maurice spricht nie davon. Mein Adoptivvater ist Dozent an der Uni, ein Soziologe. Maurice Palfrey, der Sozialwissenschaftler, der die englische Sprache so gut beherrscht. Seine erste Frau und beider Sohn kamen bei einem Autounfall ums Leben, als der Junge drei Jahre alt war. Sie hatte den Wagen gesteuert. Neun Monate danach heiratete er meine jetzige Adoptivmutter. Nachdem sie festgestellt hatten, daß sie keine Kinder bekommen konnten, entdeckten sie mich. Ich war damals ein Pflegekind. Sie übernahmen zunächst das Pflegerecht und wandten sich ein halbes Jahr später wegen der Adoption ans Grafschaftsgericht. Zugrunde lag eine private Abmachung, wie sie nach dem neuen Gesetz nicht mehr statthaft ist. Mir ist allerdings nicht klar, weshalb. Mir scheint diese Lösung ganz vernünftig zu sein. Ich kann mich gewiß nicht beklagen.«

»Bei Tausenden von Kindern und ihren Adoptiveltern hat sich diese Methode bewährt, aber sie war nicht unbedenklich. Wir sehnen nicht die Zeiten zurück, als in den Pflegeheimen unerwünschte Kinder reihenweise in ihren Bettchen lagen und die zukünftigen Adoptiveltern sich eins nach Belieben aussuchen konnten.«

»Ich verstehe nicht, was daran falsch sein soll. Mir scheint es die einzig vernünftige Methode zu sein, solange die Kinder zu jung sind, um zu begreifen, was mit ihnen geschieht. Genauso würde man sich einen jungen Hund oder ein Kätzchen aussuchen. Ich meine, das Baby muß einem doch auch zusagen, man muß das Gefühl haben, dieses Kind gern großziehen, nach einiger Zeit auch lieben zu wollen. Wenn ich mich um eine Adoption bemühen würde, was kaum zu erwarten ist, wäre ich nicht damit einverstanden, daß mir eine Fürsorgebeamtin ein Kind zuweist. Falls ich nicht mit ihm zurechtkomme, kann ich es nicht zurückgeben, ohne daß mich die Fürsorgebehörde als eine jener neurotischen, selbstsüchtigen Frauen abstempelt, die sich ein Kind nur zur eigenen Befriedigung wünschen. Aber aus welchem Grund sollte man denn sonst ein Kind adoptieren wollen?«

»Vielleicht, um ihm eine bessere Lebenschance zu geben.«

»Meinen Sie nicht, um der persönlichen Befriedigung willen, dem Kind eine bessere Chance zu geben? Das läuft doch aufs gleiche hinaus.«

Selbstverständlich ließ sich Miss Henderson nicht dazu bewegen, diesen ketzerischen Standpunkt zu widerlegen. Die Theorie, die der Sozialarbeit zugrunde lag, konnte doch ohnedies nie in die Irre führen. Die sie ausübten, waren eine Priesterschaft neuen Schlags, Missionare der Ungläubigen. Miss Henderson lächelte nur und forschte weiter: »Haben sie Ihnen etwas über Ihre Herkunft erzählt?«

»Bloß, daß ich ein uneheliches Kind bin. Die erste Frau meines Adoptivvaters war eine Adlige, die Tochter eines Earl, und wuchs in Pennington, in einem palladianischen Landhaus in Wiltshire, auf. Ich nehme an, daß meine leibliche Mutter eine der Kammerzofen war und dort geschwängert wurde. Sie starb bald nach meiner Geburt, und wer mein Vater war, wußte niemand. Er gehörte gewiß nicht der Dienerschaft an, denn das hätte sie bestimmt nicht vor der Gesindestube geheimhalten können. Ich denke, mein Vater weilte als Gast auf dem Landsitz. Ich kann mich nur an zwei Dinge vor meinem achten Lebensjahr deutlich erinnern: an das Rosarium auf Pennington und an die Bibliothek. Ich bilde mir ein, daß mein Vater, mein leiblicher Vater, mich mal dorthin mitnahm. Es ist denkbar, daß einer von den ranghöheren Angestellten auf Pennington meinen Adoptivvater nach dem Tod seiner Frau auf mich aufmerksam gemacht hat. Maurice äußert sich nie darüber. All das habe ich von meiner Adoptivmutter erfahren. Ich denke mir, Maurice war deswegen von mir angetan, weil ich ein Mädchen war. Einem Jungen, der nicht sein leiblicher Sohn ist, hätte er gewiß nicht seinen Namen gegeben. Für ihn wäre es ungemein wichtig, daß ein Sohn auch tatsächlich von ihm abstammt.«

»Das ist doch verständlich, finden Sie nicht?«

»Gewiß. Aus diesem Grund bin ich ja hier. Auch für mich ist es wichtig zu wissen, von welchen Eltern ich abstamme.«

»Sagen wir so: Sie meinen, daß es wichtig ist.«

Ihr Blick fiel auf die Akten. Papier raschelte.

»Sie wurden demnach am 7. Januar 1969 adoptiert. Sie waren damals etwa acht. Da waren Sie schon ziemlich alt.«

»Vermutlich dachten sie, das sei besser, als ein jüngeres Kind zu nehmen und eine Zeitlang keine ruhige Nacht mehr zu haben. Außerdem konnte mein Adoptivvater so besser feststellen, daß ich keinen Defekt hatte, daß ich körperlich gesund und nicht dumm war. Bei einem Baby wäre das Risiko größer gewesen. Ich weiß zwar, daß es eingehende ärztliche Untersuchungen gibt, aber sicher ist man da nie, zumindest nicht, was die Intelligenz anbelangt. Er hätte die Belastung, ein dummes Kind zu haben, nicht ertragen.«

»Hat er Ihnen das gesagt?«

»Nein, das habe ich mir zusammengereimt.«

Eins stand für sie fest: Sie stammte aus Pennington.

Eine Kindheitserinnerung hatte sich noch schärfer eingeprägt als der Rosengarten – die Bibliothek nämlich. Sie wußte, daß sie einmal unter der prunkvollen Stuckdecke aus dem 17. Jahrhundert, unter all den Girlanden und Putten gestanden hatte, sich in dem weitläufigen Raum umgesehen, die üppigen Holzschnitzereien von Gibbons an den Regalen betrachtet hatte, die Büsten auf den Bücherschränken: Homer, Dante, Shakespeare, Milton. Sie war einmal vor dem großen Kartentisch gestanden und hatte in einem Folianten gelesen. Das Buch war so schwer gewesen, daß sie es kaum hatte halten können. Sie erinnerte sich noch an ihre schmerzenden Handgelenke und die Angst, daß sie es fallen lassen könnte. Und sie war sicher, daß ihr leiblicher Vater zugegen gewesen war, daß sie ihm vorgelesen hatte. Sie war von ihrer Herkunft aus Pennington so überzeugt, daß sie zuweilen mit der Vorstellung liebäugelte, der Earl selbst sei ihr Vater gewesen. Aber dieser Gedanke war doch zu verstiegen und sie verwarf ihn bald und hielt sich wieder getreulich an die ursprüngliche Annahme, es müsse sich um einen zu Besuch weilenden Aristokraten gehandelt haben. Denn der Earl hätte es sicherlich erfahren, wenn er mit einer Kammerzofe ein Kind gezeugt hätte. Er hätte sie gewiß nicht gänzlich verleugnet, sich achtzehn Jahre lang nicht um sie gekümmert, sich nie zu ihr bekannt. Das Haus hatte sie nie mehr wiedergesehen, und jetzt, nachdem es irgendwelche Araber erstanden und in eine Moslem-Bastille umgewandelt hatten, war es wohl zu spät. Als sie zwölf war, hatte sie in der Westminster-Bibliothek ein Buch über Pennington gefunden und eine Beschreibung der Bibliothek gelesen. Sogar ein Bild war beigefügt gewesen. Die Bestätigung hatte ihr Herz höher schlagen lassen. Es war alles da: der Stuckplafond, das Schnitzwerk von Gibbons, die Büsten. Aber am wichtigsten waren ihre Erinnerungen. Das Kind, das mit dem schweren Buch in den schmerzenden Händen vor dem Kartentisch gestanden hatte, mußte es gegeben haben.

Sie hörte kaum, was die Beraterin zu ihr sagte. Wenn derlei schon nötig war, machte ihrer Ansicht nach Miss Henderson wohl das Beste daraus. Dennoch war es kaum mehr als eine gesetzlich sanktionierte Schikane, ein Verfahren, durch das verunsicherte Gesetzesmacher ihr Gewissen zu betäuben suchten. Keins der gewissenhaft vorgetragenen Argumente konnte Philippas Entschluß, ihren Vater ausfindig zu machen, ins Wanken bringen. Weswegen sollte ihm denn eine Begegnung, selbst wenn es erst so spät dazu kam, unwillkommen sein? Schließlich kam sie nicht mit leeren Händen. Sie konnte ihm immerhin ihr Cambridge-Stipendium zu Füßen legen.

Sie zwang sich in die Gegenwart zurück und erwiderte: »Ich sehe den Sinn dieser Pflichtberatung nicht ein. Wollen Sie mir denn die Suche nach meinem Vater ausreden? Entweder der Gesetzgeber ist der Meinung, daß ich ein Recht auf diese Information habe oder nicht. Aber mir das Recht zu verleihen und mich gleichzeitig von der Inanspruchnahme offiziell abzuhalten, das muß doch selbst dem Parlament unsinnig erscheinen. Oder haben die Abgeordneten wegen der rückwirkenden Gültigkeit des Gesetzes ein schlechtes Gewissen?«

»Das Parlament ging davon aus, daß sich die Adoptierten die Konsequenzen genau überlegen sollen, was denn solch ein Schritt für sie selbst, für die Adoptiveltern und für die leiblichen Eltern auslösen kann.«

»Das habe ich mir bereits überlegt. Meine Mutter ist tot; ihr kann also nichts geschehen. Ich habe auch nicht vor, meinen Vater in Verlegenheit zu bringen. Ich möchte nur wissen, wer er ist oder, falls auch er nicht mehr lebt, was er war. Das ist alles. Wenn er noch lebt, würde ich ihn gern kennenlernen, aber ich habe nicht vor, mich ihm aufzudrängen und, sollte er geheiratet haben, lauthals zu verkünden, daß ich sein Bastard bin. Ich sehe nicht ein, inwiefern dadurch meine Adoptiveltern betroffen sind.«

»Wäre es nicht klüger und auch rücksichtsvoller, darüber erst einmal mit den Adoptiveltern zu sprechen?«

»Was gibt es da zu besprechen? Das Gesetz gibt mir das Recht dazu, und ich beanspruche es.«

Als Philippa am Abend zu Hause über die Unterredung nachdachte, konnte sie sich nicht mehr erinnern, wann sie nun die erwünschte Information erhalten hatte. Bedachte man Miss Hendersons abwägende Sachlichkeit, wäre es allzu effektvoll und theatralisch gewesen, wenn die Sozialfürsorgerin ihr eröffnet hätte: »Hier! Das sind die Fakten, die Sie wissen möchten.« Aber irgend etwas mußte sie doch gesagt haben, oder hatte sie nur aus den Akten das Schreiben des Zentralen Standesamtes herausgesucht und es ihr wortlos überreicht?

Sie hielt es in den Händen und betrachtete es fassungslos. Ihr erster Gedanke war, daß es sich da um eine bürokratische Panne handeln müsse. Zwei Namen, nicht einer, standen nämlich auf dem Bogen. Eine Mary Ducton und ein Martin John Ducton wurden da als ihre leiblichen Eltern aufgeführt. Sie sprach die Namen leise aus. Ihr Klang sagte ihr nichts, weckte keine Erinnerungen, rief nicht das Gefühl hervor, daß alles endgültig geklärt sei, daß ihre Gedächtnislücken durch ein paar vertraut klingende Wörter aufgefüllt worden waren. Doch dann ging ihr auf, wie es sich abgespielt haben mußte und ihr wurde gleichzeitig bewußt, daß sie laut dachte: »Sie müssen meine Mutter also verheiratet haben, als sie herausfanden, daß sie schwanger war. Vermutlich an jemanden von der Dienerschaft. Dieses taktvolle Arrangement war auf Pennington wohl seit Generationen üblich. Ich bin nur nicht auf den Gedanken gekommen, daß ich noch vor dem Tod meiner Mutter zur Adoption weggegeben wurde. Sie muß gewußt haben, daß sie nicht mehr lange leben würde, und wollte mich versorgt wissen. Und wenn sie vor meiner Geburt geheiratet haben sollte, wurde der Ehemann selbstverständlich als mein Vater registriert. Den Akten nach bin ich also ein eheliches Kind. Es war wohl eine große Erleichterung, daß sie einen Ehemann fand. Man hat Martin Ducton bestimmt von ihrer Schwangerschaft erzählt, bevor er in die Heirat einwilligte. Vielleicht hat sie ihm noch vor ihrem Tod gestanden, wer mein leiblicher Vater ist. Ich muß mich also zunächst darum bemühen, Martin Ducton zu finden.«

Sie griff nach ihrer Umhängtasche und streckte die Hand aus, um sich zu verabschieden. Sie vernahm undeutlich Miss Hendersons abschließende Worte, das Anerbieten, ihr auch in Zukunft nach Kräften behilflich zu sein, den abermaligen Rat, ihre Pläne doch mit den Adoptiveltern zu besprechen, und die Empfehlung, daß sie, falls sie die Spur ihres Vaters fände, lieber über eine dritte Person mit ihm Kontakt aufnehmen solle.

Nur einige Sätze drangen in Philippas Bewußtsein: »Jeder von uns hegt so seine Träume, weil sie das Leben erträglicher machen. Sie aufzugeben, kann zuweilen recht schmerzlich sein. Das ist dann keine Wiedergeburt zu einem aufregenden, neuen Leben, sondern gewissermaßen ein Tod.«

Sie reichten sich die Hände, und Philippa, die dabei Miss Hendersons Gesicht erstmals forschend betrachtete, nahm zum erstenmal die Frau in ihr wahr, bemerkte flüchtig einen Ausdruck, den sie wohl, wenn sie sich ihrer Sache nicht so sicher gewesen wäre, als Mitleid hätte deuten müssen.

2

Das Gesuch ans Zentrale Standesamt und den Scheck gab sie noch am Abend des 4. Juli 1978 auf. Wie beim letztenmal legte sie einen frankierten und adressierten Umschlag bei. Obwohl sich weder Maurice noch Hilda für ihre Privatkorrespondenz interessierten, wollte sie dadurch vermeiden, daß ein amtliches Antwortschreiben durch den Briefschlitz eingeworfen wurde. Die folgenden Tage verbrachte sie in einem Zustand beherrschter Erregung, und sie hielt sich den größten Teil des Tages außer Haus auf, da sie befürchtete, Hilda könnte ihre Unruhe stutzig machen. Die Hände tief in die Taschen ihrer Jacke vergraben, umrundete sie den See im St.-James-Park und überlegte immer wieder, wann denn die Geburtsurkunde eintreffen könnte. Zwar arbeitete die staatliche Bürokratie bekanntermaßen langsam, aber diese Angelegenheit erforderte doch nur geringen Aufwand. Sie brauchten nur die betreffenden Akten einzusehen. Und mit einer Flut von Gesuchen konnten sie es ohnehin nicht zu tun haben. Schließlich war das Gesetz schon 1975 rechtskräftig geworden.

Nach genau einer Woche, am Dienstag, dem 11. Juli, sah sie den ihr vertrauten Umschlag auf der Bodenmatte liegen. Sie nahm ihn sogleich mit in ihr Zimmer und rief Maurice von der Treppe aus zu, daß für ihn keine Post gekommen sei. Sie trat mit dem Umschlag ans Fenster, als brauche sie mehr Licht, weil ihre Augen mittlerweile schwächer geworden seien. Die neue, sich noch steif anfühlende Geburtsurkunde, die viel gewichtiger wirkte als das knapp gefaßte Dokument, mit dem sie sich als adoptiertes Kind so lange hatte behelfen müssen, schien beim erstmaligen Lesen nichts mit ihr gemein zu haben. Sie beurkundete die Geburt eines Mädchens, einer Rose Ducton, am 22. Mai 1960 in Seven Kings, Essex, Bancroft Gardens Nr. 41. Als Vater wurde ein Martin John Ducton, Angestellter, angegeben und als Mutter eine Mary Ducton, Hausfrau.

Sie mußten also Pennington verlassen haben, bevor sie zur Welt gekommen war. Verwunderlich schien das nicht. Auffallend war nur, daß sie so weit von Wiltshire fortgezogen waren. Vermutlich hatten sie sich von ihrem früheren Leben distanzieren wollen, von dem Geschwätz der Leute, von all den Erinnerungen. Vielleicht hatte jemand Martin Ducton eine Anstellung in Essex verschafft, oder er war in seine heimatliche Grafschaft zurückgekehrt. Sie hätte gern gewußt, wie dieser angebliche, aber fürsorgliche Vater war, ob er ihre Mutter auch stets freundlich behandelt hatte. Hoffentlich würde sie ihn mögen oder zumindest respektieren können. Vielleicht wohnte er noch in Bancroft Gardens Nr. 41, vielleicht mit seiner zweiten Frau und eigenen Kindern. Achtzehn Jahre waren schließlich keine Ewigkeit. Über den Nebenanschluß in ihrem Zimmer rief sie die S-Bahn-Station Liverpool Street an. Seven Kings war mit der zu den östlichen Vororten führenden Linie zu erreichen, und zur Stoßzeit fuhren die Züge alle zehn Minuten. Sie verließ das Haus, ohne das Frühstück abzuwarten. Falls Zeit blieb, konnte sie am Bahnhof einen Kaffee trinken.

Der um neun Uhr fünfundzwanzig von der Liverpool Street abfahrende Zug war nahezu leer. Es war noch so früh am Tag, daß sich der Strom der Pendler an Philippa vorbei in die entgegengesetzte Richtung ergoß. Sie hatte einen Eckplatz und ließ den Blick von einer Seite zur anderen schweifen, während der Zug rasselnd durch die weitläufigen Vororte im Osten Londons rollte. Endlose Reihen düsterer Einfamilienhäuser mit geschwärzten Ziegelmauern und ausgebesserten Dächern, von denen – wie zerbrechliche, sonderbar geformte Fetische gegen den bösen Blick – ein Gewirr von Fernsehantennen emporragte. In der Ferne mehrstöckige, regenverschleierte Mietshäuser. Ein Schrottplatz voller schimmernder Stapel zermalmter Wagen und ganz in der Nähe, gleichsam in symbolischer Nachbarschaft, die ordentlich hintereinander aufgereihten Grabkreuze eines Vorstadtfriedhofs. Dann eine Lackfabrik. Eine Ansammlung von Gaskesseln. Pyramiden aus Kies und Kohle neben den Gleisen. Von Unkraut überwucherte Ödflächen. Später ein grüner Erdwall und obenauf Schrebergärten mit Wäscheleinen, Werkzeugschuppen und Kinderschaukeln inmitten von Rosen und Malven. Die östlichen Vororte mit ihren schönklingenden, aber irreführenden Namen – Maryland, Forest Gate, Manor Park – waren für sie völlig fremde Gefilde, so unerforscht und fernab ihrer Interessen wie etwa die Außenbereiche von Glasgow oder New York. Keine ihrer Schulfreundinnen war östlich von Bethnal Green zu Hause. Einige wohnten aber angeblich – besucht hatte sie noch niemand – in den Villen an den wenigen unversehrt gebliebenen Plätzen im georgianischen Stil unweit der Whitechapel Road. Das waren von Standesbewußtsein, Kultur und auffallendem Schick geprägte Enklaven inmitten von Hochhäusern und ödem Industriegelände. Doch die schmutziggrauen, planlos dahinwuchernden Vorstadtsiedlungen, die der Zug rasselnd und schwankend durchfuhr, rührten an irgendwelche verdrängten Erinnerungen, waren ihr trotz der Fremdartigkeit irgendwie vertraut und wirkten trotz ihrer trostlosen Uniformität nicht befremdend. Das konnte wohl kaum daran liegen, daß sie hier schon einmal gewesen war. Vielleicht wirkte die vorbeihuschende Szenerie so erwartungsgemäß trübselig, so typisch für die grauen Randbezirke jeder Großstadt, daß sich längst vergessene Eindrücke, von alten Fotos etwa, Zeitungsbildern, Filmpassagen, in ihrer Phantasie wirr zusammenfügten und dieses Gefühl des Vertrautseins hervorriefen. Dieses düstere Niemandsland war wohl topographisch in der Psyche eines jeden Menschen gespeichert.

An der S-Bahn-Station in Seven Kings gab es keine Taxis. Sie erkundigte sich beim Schaffner nach dem Weg nach Bancroft Gardens. Er sagte ihr, sie solle die Hauptstraße entlanggehen, dann nach links in die Church Lane einbiegen und dann in die erste Seitenstraße rechts. Die Hauptstraße verlief zwischen Bahngleisen und Einkaufsarkaden mit kleinen Läden und darüberliegenden Wohnungen: eine Schnellwäscherei, ein Zeitungsgeschäft, ein Gemüseladen und ein Supermarkt, vor dessen Kassen sich bereits die Kunden stauten.

Es gab da eine Szene in ihrer Erinnerung, die ihr überdeutlich präsent war, die durch Gerüche, Geräusche und tief empfundene Qual so greifbar war, daß der Vorfall unmöglich nur auf Einbildung beruhen konnte: Eine Frau schiebt ein Baby im Kinderwagen eine solche Straße entlang. Sie selbst, ein Knirps noch, stolpert neben dem Kinderwagen einher und klammert sich an den Griff. Die rechteckigen Pflastersteine sind von Lichtflecken gesprenkelt und huschen unter den wirbelnden Kinderwagenrädern immer schneller vorbei. Der Griff ihrer warmen Hand lockert sich auf dem feuchten Metall. Quälende Angst befällt sie, daß sie sich nicht länger festhalten kann, zurückgelassen, niedergetrampelt, vor die Räder der hellroten Busse gestoßen wird. Dann ein lautes Schimpfwort. Eine schallende Ohrfeige brennt auf ihrer Wange. Ein Ruck, der ihr fast den Arm ausrenkt, und die Frauenhand packt wieder das Gestänge des Kinderwagens. Sie hatte die Frau »Tante« genannt. Tante May. Merkwürdig, daß ihr jetzt der Name einfiel. Und der Säugling im Kinderwagen hatte eine rote Wollmütze getragen. Sein Gesicht war von Speichel und von Schokolade verschmiert gewesen. Sie erinnerte sich, daß sie das Baby gehaßt hatte. Es mußte Winter gewesen sein. Die Straße war grell beleuchtet gewesen, und über dem Verkaufsstand des Gemüsehändlers hatte eine Girlande aus farbigen Glühbirnen gebaumelt. Die Frau war stehengeblieben, um Fisch einzukaufen. Sie erinnerte sich noch an die Steinplatte mit den rotäugigen, schimmernden Heringen, von denen sich glitzernde Schuppen ablösten, an den durchdringenden tranigen Geruch der Räucherlachse. Es hätte diese Straße sein können. Allerdings gab es hier keinen Fischhändler. Sie musterte die regennassen Pflastersteine. Waren es dieselben, auf denen sie einst angsterfüllt dahingestolpert war? Oder war diese Straße wie das Gelände entlang der Eisenbahnstrecke nur eine weitere Szene aus einer eingebildeten Vergangenheit?

Als sie von der Hauptstraße in die Church Lane einbog, war es wie ein Überwechseln aus öder, kommerziell geprägter Vorstadtatmosphäre in blätterumrauschte Abgeschiedenheit und gemütvolle Häuslichkeit. Die enge Allee, von Platanen gesäumt, schlängelte sich gemächlich dahin. Vor Jahrhunderten mochte es ein Weg gewesen sein, der zu einer alten Dorfkirche führte, einem Gebäude, das längst abgetragen oder im Zweiten Weltkrieg von den Bomben zerstört worden war. In der Ferne konnte sie nur einen gekappten Turm ausmachen, der aussah, als sei er aus Kunststoffblöcken errichtet worden. Man hatte ihn, wohl aus verständlicher Verwirrung über seine Funktion, mit einer Wetterfahne statt mit einem Kreuz gekrönt.

Endlich kam Bancroft Gardens. Beiderseits der Straße zog sich eine endlos scheinende Reihe identischer sogenannter »Doppelspänner« hin, zu denen jeweils ein Gehweg führte. Architektonisch mögen diese Häuser nichts hergeben, dachte Philippa, aber immerhin sind sie aufs menschliche Maß zugeschnitten. Zäune und Pforten hatte man entfernt, nur die Vorgärten waren durch niedrige Ziegelmäuerchen voneinander getrennt. Die Erker auf der Vorderseite hatten alle rechteckige Fenster, waren von allerlei Türmchen gekrönt und erweckten den Anschein von behüteter Ehrbarkeit. Die Gleichförmigkeit der Häuser wurde jedoch durch die Individualität ihrer Bewohner aufgelockert. Jeder Vorgarten war anders gestaltet, stellte eine wildwuchernde Pracht von dichtgedrängten Sommerblumen dar, von sorgsam geschnittenen Rasenflächen und Steinplatten, auf denen von Geranien oder Efeu überwachsene Amphoren standen.

Als Philippa Nr. 14 erreichte, blieb sie verdutzt stehen. Das Haus hob sich von den umliegenden Gebäuden durch die höchst auffällige Zurschaustellung eines exzentrischen Geschmacks ab. Die sonst grauen Londoner Ziegeln waren leuchtend rot gestrichen und weiß verfugt. Das Haus schien aus überdimensionierten Spielzeugsteinen gebaut zu sein. Die Zinnen über dem Erker waren abwechselnd rot und blau getüncht. Das Fenster war mit Stores verhängt, die von Satinschleifen gerafft wurden. Die ursprüngliche Haustür hatte man durch eine hellgelb lackierte mit einer Milchglasscheibe ersetzt. Den künstlichen Teich im winzigen Vorgarten umgaben Felsen aus Kunststoff, auf denen drei dümmlich grinsende Zwerge mit Angelruten standen.

Kaum hatte Philippa auf den Klingelknopf gedrückt – sie hörte ein melodisches Läuten –, merkte sie, daß das Haus leer sein mußte. Die Bewohner waren wohl bei der Arbeit. Sie versuchte es noch einmal, aber niemand reagierte darauf. Sie widerstand der Versuchung, durch den Briefkastenschlitz zu spähen, und beschloß, ihr Glück im Hause nebenan zu versuchen. Sicherlich wußten die Leute, ob Martin Ducton noch in Nr. 41 wohnte oder fortgezogen war. Das Nachbarhaus hatte keine Türglocke, und das Pochen des Klopfers klang überlaut und herrisch. Niemand kam. Sie wartete eine volle Minute und wollte eben noch einmal die Hand heben, als sie schlurfende Schritte hörte. Jemand öffnete die Tür, so weit es die Kette zuließ, und sie erblickte eine ältliche Frau mit Küchenschürze und Haarnetz, die sie abweisend und mißtrauisch musterte, als könne ein morgendlicher Besucher nur Unheil bringen.

»Entschuldigen Sie die Störung«, sagte Philippa, »aber vielleicht können Sie mir helfen. Ich bin auf der Suche nach einem gewissen Martin Ducton, der vor achtzehn Jahren im Hause nebenan gewohnt hat. Da dort niemand daheim ist, dachte ich, Sie könnten mir weiterhelfen.«

Die Frau erwiderte nichts darauf, sondern stand regungslos da. Die braune, klauenartige Hand umklammerte die Türkette. Das eine Auge im Türspalt musterte ausdruckslos Philippas Gesicht. Dann vernahm sie abermals Schritte, kräftige, schwere Schritte, die dennoch gedämpft klangen. Eine Männerstimme fragte: »Wer ist denn da, Mutter? Was gibt’s denn?«

»Da ist ein Mädchen, das sich nach Martin Ducton erkundigt.«

Ihre Worte klangen wie ein Flüstern. Sie zischelte beinahe vor Erstaunen und Empörung. Eine pralle Männerhand hakte die Kette aus, und die Frau stand vor Philippa, überragt von ihrem Sohn. Er trug bequeme Hosen und ein Unterhemd. Die Füße steckten in roten Stoffpantoffeln. Philippa hielt ihn für einen Busfahrer oder Schaffner, der gerade seinen freien Tag hatte. Ihr Besuch kam wohl äußerst ungelegen. Bedauernd sagte sie: »Es tut mir leid, wenn ich Ihnen Ungelegenheiten bereite. Ich bin auf der Suche nach einem Martin Ducton. Er wohnte im Haus nebenan. Vielleicht könnten Sie mir Auskunft geben, was mit ihm geschehen ist.«

»Ducton? Der ist doch längst tot. Seit über neun Jahren schon. Er starb im Gefängnis von Wandsworth.«

»Im Gefängnis?«

»Wohin hätten sie ihn denn sonst stecken sollen, diesen Mörder! Er hat doch das Mädchen vergewaltigt und dann zusammen mit seiner Frau erwürgt. Was haben Sie mit ihm zu schaffen? Sind Sie eine Reporterin oder so was?«

»Nichts dergleichen. Das muß der falsche Ducton sein. Oder ich habe den Namen falsch verstanden.«

»Oder jemand hat Sie auf den Arm genommen. Es war schon Ducton. Martin Ducton. Und sie hieß Mary Ducton. So heißt sie nach wie vor.«

»Sie lebt also noch?«

»Soviel ich weiß, schon. Würde mich nicht wundern, wenn sie bald entlassen wird. Muß jetzt gut zehn Jahre abgesessen haben. Aber nebenan wird sie nicht mehr einziehen. Vier Familien haben seit den Ductons dort gewohnt. Der Kaufpreis war jedesmal günstig. Vor einem halben Jahr hat ein junges Ehepaar das Haus gekauft. Wer will schon ein Haus haben, in dem ein Kind umgebracht worden ist? Oben im vorderen Zimmer ist es geschehen.«

Er deutete mit dem Kopf nach Nr. 41 und sah an Philippa vorbei. Die Frau sagte plötzlich: »Die beiden hätten gehangen gehört!«

Philippa hörte sich überrascht erwidern: »Gehängt gehört, muß es heißen.«

»So ist es!« bestätigte der Mann. Er wandte sich an seine Mutter. »Haben sie nicht das Mädchen im Epping Forest verscharrt? Ist es nicht so, Mutter? Zwölf Jahre war das Mädchen alt. Du erinnerst dich doch, Mutter?«

Vielleicht war die Frau taub. Denn bei den letzten Worten hatte er ungeduldig die Stimme erhoben. Sie gab ihm keine Antwort. Mit einem Seitenblick auf Philippa sagte sie: »Sie hieß Julie Scase. Jetzt fällt es mir ein. Die beiden haben Julie Scase ermordert. Aber bis zum Epping Forest haben sie’s nicht geschafft. Die Leiche des Mädchens war im Kofferraum des Autos, als man sie faßte. Ja, Julie Scase hieß sie.«

Obgleich Philippas Lippen so steif waren, daß sie kaum sprechen konnte, zwang sie sich zu der nächsten Frage: »Haben die beiden Kinder gehabt? Kannten Sie die beiden?«

»Nein. Damals wohnten wir noch nicht hier«, sagte der Mann. »Wir sind aus Romford zugezogen, als man sie schon geschnappt hatte. Die Leute sagten mal was von einem Mädchen – war es nicht so, Mutter? –, das danach von irgend jemand adoptiert wurde. War wohl das Beste für den armen Wurm.«

»Das sind nicht die Ductons, die ich meine«, entgegnete Philippa. »Die Ductons, die ich meine, hatten keine Kinder. Man hat mir die falsche Adresse gegeben. Tut mir leid, wenn ich Sie gestört haben sollte.«

Sie drehte sich um und ging zur Straße. Ihre Beine fühlten sich angeschwollen und schwer an, waren wie Bleiklumpen, die mit dem übrigen Körper nicht verbunden waren, sie aber dennoch vorwärtstrugen. Sie schaute auf die Pflastersteine hinunter und orientierte sich an ihnen wie ein Betrunkener beim Gehtest. Sie vermutete, daß Mutter und Sohn ihr nachblickten. Als sie etwa zwanzig Meter weit gegangen war, wandte sie sich um und starrte sie ausdruckslos an. Sogleich verschwanden sie im Haus.

Als sie dann allein auf der Straße stand und nicht mehr beobachtet wurde, merkte sie, daß sie am Ende ihrer Kräfte war. Sie streckte die Hände nach dem Ziegelmäuerchen des nächstgelegenen Gartens aus, hielt sich daran fest und setzte sich darauf. Ein Gefühl der Schwäche und Übelkeit überkam sie. Ihr Herz war wie ein heißer, pulsierender Ball. Nur nicht ohnmächtig werden, nicht in dieser Straße! Sie mußte es noch bis zur S-Bahn-Station schaffen. Sie ließ den Kopf zwischen die Knie sinken und spürte, wie ihre Schläfen zu pochen begannen. Das Schwindelgefühl verging, der Brechreiz aber blieb. Sie richtete sich auf, schloß die Augen, damit sie die kreisenden Häuser nicht mehr wahrnahm, und atmete tief die nach Blumen duftende Luft ein. Dann öffnete sie die Augen und konzentrierte sich auf das, was sie berühren und ertasten konnte. Sie strich mit den Fingern über die rauhe Oberfläche der Ziegelmauer. Früher einmal hatte diese ein Eisengitter gekrönt. Sie spürte die grobkörnige Füllung in den Löchern, wo einst die Gitterstäbe gesteckt hatten. Vielleicht war das Gartengitter im Krieg abmontiert und für die Rüstungsindustrie eingeschmolzen worden. Sie betrachtete die Steinplatten zu ihren Füßen. Sie waren mit Lichtpünktchen gesprenkelt und von unendlich vielen Körnchen durchsetzt, die wie Diamanten glitzerten. Aus den Gärten herbeigewehter Blütenstaub lag auf ihnen und das flachgedrückte Blütenblatt einer Rose, das einem Blutstropfen ähnelte. War es nicht merkwürdig, daß ein einziger Pflasterstein so abwechslungsreich war, dem forschenden Blick eine derartige glitzernde Wunderwelt enthüllen konnte? Diese Dinge zumindest waren real, und real war auch sie selbst – zwar verletzlicher, weniger widerstandsfähig als Ziegel und Steine, aber trotzdem vorhanden, sichtbar, ein Einzelwesen. Passanten würden sie gewiß wahrnehmen.

Zwei Häuser entfernt trat eine junge Frau aus der Tür und kam auf sie zu. Sie schob einen Kinderwagen, während ein kleiner Jjunge neben ihr einherstakte und sich am Griff festhielt. Die Frau blickte Philippa nur kurz an. Der Junge aber verlangsamte seinen Schritt, drehte sich um und schaute sie zwar eindringlich, aber bar jeglicher Neugierde an. Da er den Griff losgelassen hatte, richtete sie sich mühsam auf und streckte, als wollte sie ihn warnen oder um etwas bitten, die Arme nach ihm aus. Als aber die Frau stockte und nach ihm rief, rannte der Junge zu seiner Mutter und umklammerte wieder den Griff.

Sie schaute ihnen nach, bis sie in die Hauptstraße einbogen. Es war an der Zeit, daß auch sie ging. Sie konnte nicht den ganzen Tag wie festgewachsen auf diesem Mäuerchen hocken, als sei dies ein Zufluchtsort, die einzig verläßliche Realität in einer sich wandelnden Welt.

Eine Zeile von Bunyan kam ihr in den Sinn, die sie sich unversehens laut vorsagte: »Und manche würden den kürzesten Weg zu ihres Vaters Haus am liebsten gleich hier beginnen lassen, um der Mühe, Hügel und Berge zu überwinden, ledig zu sein, aber so ist nun einmal der Weg dorthin, und er nimmt auch einmal ein Ende.«

Sie wußte nicht, warum sie diese Worte so tröstlich fand. Sie mochte Bunyan nicht besonders und konnte sich nicht denken, wieso diese Worte ihrem verwirrten Gemüt, in dem Enttäuschung, Angst und Furcht miteinander rangen, guttaten. Auf dem Rückweg zur S-Bahn-Station sprach sie sich die Passage immer wieder vor, als seien die Worte auf ihre Weise ebenso unvergänglich und langlebig wie das Pflaster, auf dem sie dahinschritt. »Aber so ist nun einmal der Weg dorthin, und er nimmt auch einmal ein Ende.«

3

Wenn Maurice Palfrey arbeitete, was eigentlich das ganze Jahr über der Fall war, benützte er sein Zimmer im College. Seit seiner Ernennung zum Professor war das Seminar für Soziologie im Zuge der optimistischen und fortschrittsgläubigen Grundströmung der sechziger Jahre beträchtlich angewachsen. Es umfaßte nun auch ein behagliches, aus dem ausgehenden achtzehnten Jahrhundert stammendes Haus, das dem College gehörte und an einem Platz im Stadtteil Bloomsbury lag. Er teilte das Haus mit dem Seminar für Orientalische Studien, mit Kollegen, die durch ihre Zurückhaltung und durch ihre Besucher auffielen. Jeden Tag trippelten Scharen von kleinwüchsigen, dunkelhäutigen, bebrillten Männern und mit Tüchern umhüllte Frauen durchs Eingangsportal und verschwanden sodann in einer geradezu unheimlich wirkenden Stille. Er schien ihnen überall in dem engen Treppenhaus zu begegnen. Stets traten sie zurück, um sich zu verneigen und ihn mit unergründlichem Gesicht anzulächeln. Und aus dem oberen Stockwerk drang nur gelegentlich das Geräusch von Schritten. Das Haus schien von einer geheimnisvollen, mausähnlichen Geschäftigkeit erfüllt zu sein.

Sein Arbeitszimmer war ein Teil des einstigen eleganten, ebenerdig gelegenen Salons. Die drei hohen Fenster und die von einem gußeisernen Gitter umgebene Terrasse gingen auf den rechteckigen Garten hinaus. Man hatte den Salon abgeteilt, um einen Raum für seine Sekretärin zu schaffen. Allerdings war dadurch die Harmonie der Proportionen zerstört worden, und der gefällig gearbeitete Kaminaufsatz, das Olgemälde von George Morland, das vorher im Kontor auf Pennington gehangen hatte und das er darüber angebracht hatte, und die beiden Regency-Stühle wirkten irgendwie protzig und unecht. Besuchern gegenüber hatte er das Gefühl, er müsse darauf hinweisen, daß der Raum keineswegs mit Kopien eingerichtet sei. Überdies hatte sich der Umbau in keiner Weise als zweckdienlich erwiesen. Seine Sekretärin mußte ständig durch sein Zimmer, wenn sie in ihres gelangen wollte, und das durch die dünne Trennwand dringende Schreibmaschinengeklapper war bei Besprechungen zuweilen derart störend, daß er Molly bat, die Arbeit einzustellen, sobald er Besucher hatte. Dennoch konnte er sich während der Besprechungen nur schwer konzentrieren, wenn er sich vorstellte, daß sie nebenan griesgrämig in ostentativer Untätigkeit über die Schreibmaschine hinweg ins Leere schaute. Eleganz und Schönheit waren einem Nützlichkeitsdenken geopfert worden, das sich nicht einmal auszahlte. Als ihn Helena erstmals besuchte, äußerte sie nur: »Ich hasse Umbauten!« und kam nie wieder. Hilda wiederum, der die Proportionen des Raumes offenbar nicht aufgefallen waren, zumindest bekümmerten sie sie nicht, war nach der Heirat aus dem Seminar ausgeschieden und hatte es seitdem nicht mehr betreten.

Außerhalb des eigenen Hauses zu arbeiten hatte er sich angewöhnt, als Helena nach ihrer Hochzeit Caldecote Terrace Nr. 68 kaufte. Wie neugierige Kinder waren sie damals Hand in Hand durch die leeren, hallenden Räume geschritten, hatten die Rolladen hochgezogen, damit Sonnenlicht hereinflutete und auf den ungewachsten Boden helle Lichtflecken zauberte, und sie hatten sich über ihre gemeinsame Zukunft geeinigt. Sie hatte ihm zu verstehen gegeben, daß seine Arbeit keinesfalls ihr häusliches Leben beeinträchtigen dürfe. Als er daraufhin einwandte, er brauche doch ein Arbeitszimmer, entgegnete sie, daß das Haus dafür zu klein sei. Das ganze obere Stockwerk sei für das Kind und das Kindermädchen reserviert. Sie sei zwar bereit, sich mit Unterstützung einer Zugehfrau um die Wäsche und die Küche zu kümmern, aber nicht um das Kind. Dann hatte sie ihm ihren Bedarf aufgezählt: Salon, Speisezimmer, ihre getrennten Schlafzimmer und ein Gästezimmer. Auch auf Pennington hatte es kein Arbeitszimmer gegeben. Sein Wunsch erschien ihr allzu abwegig. Und eine Bibliothek wollte sie auch nicht haben. Für sie, der die berühmte Bibliothek auf Pennington von Kindheit an vertraut gewesen war, stellte eine andere private Bibliothek lediglich einen Raum dar, in dem man Bücher aufbewahrte.

Er war jetzt, nachdem er seinen Kummer seit langem überwunden – wie genau hatten doch einige seiner Kollegen diesen reizvoll quälenden psychischen Prozeß geschildert! – und nachdem er einen gewissen Abstand zu all den Demütigungen und der Pein gewonnen hatte, von ihrer extravaganten Moral fasziniert. Sie hatte ihn zwar offenbar ohne jegliche Skrupel zum Vater des Kindes eines anderen Mannes gemacht, war aber über das Ansinnen, eine Abtreibung vornehmen zu lassen, zutiefst empört gewesen. Er erinnerte sich noch an das Gespräch, bei dem sie ihm von dem Kind erzählt hatte:

»Was willst du nun tun? Es abtreiben lassen?« hatte er gefragt.

»Selbstverständlich nicht. Sei doch nicht so ein Bourgeois, Darling!«

»Eine Abtreibung mag abscheulich sein, unerwünscht, gefährlich oder sogar unmoralisch, falls man in solchen Kategorien denkt. Aber ich verstehe nicht, was daran bourgeois sein sollte.«

»Genau das ist sie aber. Wie kommst du überhaupt darauf, daß ich an eine Abtreibung denke?«

»Du könntest doch der Ansicht sein, daß ein Kind nur eine Belastung ist.«

»Meine alte Kinderfrau stellt eine Belastung dar, auch mein Vater. Deswegen lasse ich sie doch nicht umbringen!«

»Was soll ich also deiner Ansicht nach tun?«

»Mich heiraten, was sonst? Du bist doch ledig, oder? Du hast mir doch nicht etwa eine Ehefrau verschwiegen?«

»Nein, ich bin nicht verheiratet. Aber es kann doch nicht dein Ernst sein, Liebling, daß du mich heiraten willst!«

»Ich weiß nie, was ich will. Ich weiß nur, was ich nicht will. Trotzdem glaube ich, daß wir heiraten sollten.«

Es war eine völlig normale, durchaus gängige Übertölpelung gewesen, bei der er ein überaus leichtgläubiges Opfer abgegeben hatte. Aber er war zum ersten und letzten Male verliebt gewesen, ein Zustand, der, wie er mittlerweile wußte, klarem Denken nicht eben förderlich ist. Die Dichter hatten schon recht, wenn sie die Liebe eine Geistestrübung nannten. Seine Verliebtheit war zweifellos eine psychische Störung gewesen; die sein Denken, seine Wahrnehmung der äußeren Realität, ja sogar sein körperliches Befinden, seinen Appetit, seine Verdauung und seinen Schlaf beeinträchtigt hatte. Deswegen war es nicht verwunderlich, daß ihm nicht aufgefallen war, mit welch schmeichelhafter Eile sie während seines kurzen Urlaubs in Perugia auf ihn verfallen war, wie kurz die Zeitspanne zwischen dem ersten musternden Blick über den Speisezimmertisch hinweg und dem Lotsen in ihr Bett gewesen war.

Es entsprach tatsächlich der Wahrheit, daß sie nur wußte, was sie nicht wollte. Ihre Wünsche waren ihm wohltuend bescheiden vorgekommen, ihre Abneigungen hingegen wie übermächtige Triebe. Er war überrascht, daß sie das Haus in Caldecote Terrace binnen so kurzer Zeit gefunden hatte. Die übrigen Stadtteile Londons hatte sie als unzumutbar erachtet – Hampstead war zu halbseiden, Mayfair zu teuer, Bayswater zu ordinär, Belgravia zu schick. Überdies waren sie in ihrer Wahl dadurch eingeschränkt gewesen, daß sie von der Aufnahme einer Hypothek nichts wissen wollte. Es war völlig sinnlos, wenn er sie, auf die damit verbundenen steuerlichen Vorteile hinwies. Denn im neunzehnten Jahrhundert hatte einst ein Earl den Besitz Pennington mit einer Hypothek belastet, was den Erben zu großem Nachteil gereichte. Eine Hypothek aufzunehmen war Schlichtweg bourgeois. Zu guter Letzt hatten sie sich also auf Caldecote Terrace im Stadtteil Pimlico geeinigt, und dort hatte sie ihm – so beiläufig das Geschenk auch sein mochte – die vier glücklichsten Jahre seines Lebens beschert. Erst ihr Tod und Orlandos Tod hatten ihm beigebracht, was Leid eigentlich bedeutet. Er war mittlerweile froh darüber, daß ihm die ersten Monate der Trauer nicht von einer verfrühten Information verdorben worden waren. Erst zwei Jahre nach seiner Heirat mit Hilda hatte er, als er sich wegen ihrer Kinderlosigkeit an einen Arzt wandte, die Wahrheit erfahren: daß er nämlich zeugungsunfähig war. Die Zeitspanne der Trauer um eine Frau, die ihn getäuscht hatte, und um einen Sohn, der nicht sein Kind war, schien ihm rückblickend das – durchaus ehrenvolle – Begleichen einer Schuld zu sein, eine Begünstigung, die ihm das Leben gewährt hatte.

Er hatte mehr um Orlando als um Helena getrauert. Helenas Tod bedeutete den Verlust eines Glücks, zu dem er sich nie berechtigt gefühlt hatte, das ihm irgendwie unwirklich erschienen war, dessen Andauern er höchstens erhofft, aber nicht erwartet hatte. Ein Teil seines Ichs hatte ihren Tod als unabänderlich hingenommen; der Tod konnte sie beide nicht mehr voneinander trennen als das Leben. Aber um Orlando hatte er zutiefst erschüttert, von namenlosem Schmerz erfüllt getrauert. Der Tod eines hübschen, intelligenten, glücklichen Kindes hatte ihn von jeher empört. Dieses Kind war sein Sohn gewesen. In seinem Kummer hatte er sich einer kosmischen Gemeinschaft von Leidtragenden zugehörig gefühlt. Dabei hatte er auf Orlando keinerlei ungebührliche Hoffnungen gesetzt, seinem Kind keine hochfliegenden ehrgeizigen Pläne aufgezwungen, er hatte nur gewünscht, daß es samt seiner Schönheit, Freundlichkeit und seinem eigentümlich herben Liebreiz weiterleben möge.

Weil Orlando gestorben war, hatte er Hilda geheiratet. Ihm war klar, daß ihre Heirat für seine Freunde ein Rätsel war. Dabei ließ sich alles so leicht erklären. Hilda war der einzige Mensch unter all seinen Freunden und Kollegen gewesen, der um Orlando geweint hatte. Am Tage nach seiner Rückkehr von der Trauerfeier auf Pennington – die Beisetzung von Helena und Orlando in der Familiengruft war für ihn das Symbol der endgültigen Trennung, denn nun ruhten sie bei ihresgleichen – war Hilda mit der Morgenpost in sein Büro gekommen. Er erinnerte sich noch, wie sie aussah – an die weiße, schlichte Bluse, an den Rock, den sie wohl am Morgen aufgebügelt haben mußte, da er einen Bügeleisenabdruck quer über der vorderen Falte bemerkte. Sie war im Türrahmen stehengeblieben, hatte ihn angeschaut und nur gesagt: »Der arme Junge! Der arme kleine Junge!« Er hatte gesehen, wie ihr Gesicht starr wurde und sich sodann vor Kummer verzog. Tränen waren ihr in die Augen getreten und ungehindert die Wangen hinabgelaufen.

Sie hatte Orlando nur bei den wenigen Gelegenheiten zu Gesicht bekommen, wenn das Kindermädchen mit ihm ins Büro kam. Dennoch hatte sie um ihn geweint. Seine Kollegen hatten ihm ihr Beileid mündlich oder schriftlich ausgedrückt und über seinen Kummer hinweggesehen, den sie nicht zu lindern vermochten. Der Tod paßte nicht recht zum Zeitgeist. Man hatte einfühlsame Vorsicht walten lassen, als litte er an einer etwas peinlichen Krankheit. Nur Hilda hatte um Orlando spontan ein paar Tränen vergossen.

So hatte es begonnen. Das hatte zur ersten Einladung ins Restaurant geführt, zu gemeinsamen Theaterbesuchen und zu jener sonderbar anmutenden Zeit der Werbung, während der sich die irrige Meinung, die beide voneinander hatten, noch verstärkte. Er redete sich ein, daß sie gelehrig sei, gutmütig und treuherzig, was seinem komplizierten Wesen entgegenkomme, daß sich hinter dem freundlichen, sanften Gesicht ein Gemüt verberge, das nur seiner liebevollen Fürsorge bedürfe, um zu erblühen – zu was, war ihm allerdings nicht ganz klar. Außerdem war sie völlig anders als Helena. Er hatte es auch als schmeichelhaft empfunden, einmal zu geben, statt zu empfangen, geliebt zu werden, statt unerwidert zu lieben. Und so war es dann – in den Augen so mancher Kollegen mit unziemlicher Hast-zur standesamtlichen Trauung gekommen. Arme Hilda! Sie hatte immer gehofft, einmal im weißen Brautkleid vor den Altar geführt zu werden! Die nüchterne standesamtliche Zeremonie konnte ihr und ihren Eltern wohl kaum als angemessene Eheschließung erschienen sein. Sie hatte die Prozedur in qualvoller Verlegenheit über sich ergehen lassen und vermutlich die ganze Zeit über befürchtet, der Standesbeamte könne sie für schwanger halten.

Maurice verspürte plötzlich eine innere Unruhe. Er trat ans hohe Fenster und blickte hinaus auf den verwahrlost wirkenden Platz. Obwohl der leichte Regen inzwischen aufgehört hatte, sahen die Platanen irgendwie kränklich aus. Auf dem schwammigen Rasen lag aufgeweichter Unrat. Das allmähliche Entschwinden des Sommers paßte zu seiner Stimmung. Diesen Abschnitt des akademischen Jahres, da der klägliche Rest des laufenden Semesters noch nicht verarbeitet war und sich das neue bereits ankündigte, hatte er schon immer verabscheut. Er konnte sich nicht mehr entsinnen, wann sein Enthusiasmus der gewissenhaften Pflichterfüllung gewichen und seine Gewissenhaftigkeit dann in Langeweile umgeschlagen war. Neuerdings beunruhigte ihn, daß jedes beginnende Semester in ihm Empfindungen weckte, die ihm weitaus mehr zu schaffen machten als das Gefühl von Langeweile, die vielmehr irgendwo zwischen Gereiztheit und Besorgnis angesiedelt waren. Ihm war bewußt, daß er seine Studenten nicht mehr als Einzelpersönlichkeiten sah, daß er nicht mehr den Wunsch verspürte, sie kennenzulernen, einen Gedankenaustausch anzubahnen, der über die Lehrer-Schüler-Beziehung hinausging. Und selbst auf dieser Ebene kam es zu keinem rechten Vertrauensverhältnis. Es hatte ganz den Anschein, als habe ein Rollentausch stattgefunden; er war nun der Student, die Studierenden aber waren die Tutoren. Sie saßen in der mittlerweile auf der ganzen Welt verbreiteten Uniform der Jugend vor ihm: in Jeans und Pullover, mit riesigen, unförmigen Turnschuhen, offenem Hemd, darüber eine Drillichjacke. Sie musterten ihn mit der Unverdrossenheit von Inquisitoren, die nur auf eine Abweichung von der orthodoxen Lehre warteten. Er beschwichtigte sich damit, daß sie sich keineswegs von früheren Studenten unterschieden, daß sie keinen Charme besäßen, nicht besonders intelligent seien, obendrein ungebildet, wenn man unter Bildung die Fähigkeit verstand, sich in der Muttersprache elegant und präzise auszudrücken, klar zu denken, zu bewerten und zu genießen. Sie alle erfüllte der kaum verhohlene Zorn von Menschen, die das Privileg errungen hatten, zu erkennen, daß sie nur wenige Privilegien jemals erwerben würden. Sie mochten nicht unterrichtet werden, da sie bereits entschieden hatten, was sie glauben wollten.

Er war immer reizbarer geworden und ließ sich von Belanglosigkeiten irritieren, etwa von der Verkürzung der Vornamen zu Bill, Bert, Mike, Geoff, Steve und dergleichen mehr. Am liebsten hätte er sich unwirsch erkundigt, ob denn ihr Engagement für den Marxismus mit zweisilbigen Vornamen unvereinbar sei.