Il ne fallait pas s’en prendre à nous

DU MÊME AUTEUR

–Algérie, le massacre des innocents, essai, Éditions Fayard, Paris, 2000.

–La revanche de May, roman, Éditions Enag, Alger, 2003.

–Rebelle en toute demeure, récit, Éditions Chihab, Alger, 2003.

–Conversations à Alger, quinze auteurs se dévoilent, essai, Éditions Chihab, Alger, 2005.

–Les Belles Algériennes, confidences d'écrivaines, essai, Éditions Média-plus, Constantine, 2006.

–Djemina, récit, Éditions Media-plus, Constantine, 2008.

–Visa pour la haine, roman, Éditions Alpha, Alger, 2008.

–Soixante ans d'écriture féminine en Algérie, essai, Éditions ENAG, Alger, 2009.

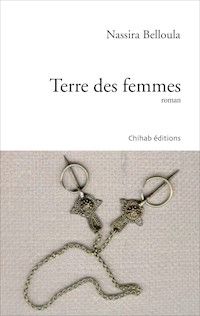

–Terre des femmes, roman, Éditions Chihab, Alger, 2014 (Prix international Kateb Yacine 2016).

–Aimer Maria, roman, Éditions Chihab, Alger, 2018.

–J'ai oublié d'être Sagan, roman, Éditions Hashtag, Montréal, 2019.

Nassira Belloula

Il ne fallait pas s’en prendre à nous

roman

CHIHAB EDITIONS

© Éditions Chihab, 2021.

www.chihab.com

Tél. : 021 97 54 53 / Fax : 021 97 51 91

ISBN : 978-9947-39-392-5

Dépôt légal : janvier 2021.

Cet ouvrage a été soutenu par le programme d’aide à la publication de l’Institut Français d’Algérie.

Écouter sans frémir. Ne pas se laisser submerger par la barbarie. Écouter les mots rares, terribles. Ne pas couper les silences. Laisser venir par fragments le récit de l’horreur. Sa conviction totale que si un être humain peut entendre, alors celle qui parle a une chance de reprendre place dans un monde qui a dévasté et la chair et l’esprit.

Jeanne Benameur

Quand arrive le moment où on doit mourir, on arrête de respirer et on attend l’instant fatidique qui se trouve en ce moment face à moi ; des hommes sortis de nulle part, armés de fusils et couteaux, cheveux longs et visages cireux comme échappés des enfers. Je sens un froid glacial me parcourir, alors que dans la lumière blafarde du jour qui se lève, des étrangers aux allures bigarrées, entre militaires et chasseurs, avec des gilets aux multiples poches transportant toute une panoplie guerrière nous encerclent. Un essaim d’oiseaux effrayés prend son envol d’un coup, rompant le silence. Des cris et des beuglements résonnent.

Les hommes brandissent leurs haches et leurs sabres au-dessus de leurs têtes dans un geste presque synchronisé, pendant que retentissent des rafales de tirs automatiques provoquant panique et hurlements.

On sait alors qu’on n’a plus aucun moyen d’affronter l’horrible chose qui nous dit « c’est votre heure ». On ne peut ni bouger, ni marcher, ni courir, on reste suspendu à une horloge imaginaire dans laquelle on voit s’égrener nos dernières secondes tandis que l’ombre glauque de leurs silhouettes nous emporte déjà dans les tombes.

C’est le mot d’ordre qu’ils se passent entre eux qui me glace : « Pas de survivants, ni femmes, ni enfants, ni chiens ».

C’est fini… fini, pensé-je sans chercher à me cacher, tandis que chaque coup de feu me tranche d’effroi. Dans les flammes qui embrasent les premières habitations, la fumée nous enveloppe comme des linceuls. Apparaît soudainement ma mère à mes côtés. Elle me tire de toutes ses forces, me supplie de fuir. Mais tétanisée par la peur, je reste clouée sur place lorsque soudain s’abat sur moi un bras puissant qui m’arrache au sol. Puis j’entends son cri : « fuis, fuis ma fille ». Mon père tombe le premier, stoppé net dans sa folle course par une rafale d’armes, alors qu’il tentait de nous mettre à l’abri derrière la maison. Quelqu’un d’autre me pousse violemment pour que je ne m’arrête pas ; du sang gicle de sa main posée sur mon épaule. Les ténèbres se couchent sur un matin auparavant tranquille, où on prenait notre petit-déjeuner dans le jardin.

***

Frigorifiée, engourdie, j’ouvre les yeux sur l’obscurité. Je tente de bouger, mais quelque chose de lourd, de pesant m’immobilise. Le moindre mouvement m’arrache des gémissements de douleur ; j’ai l’impression d’avoir les os en bouillie. D’un coup, mon cœur s’emballe quand je prends conscience que ce sont des corps qui m’entravent. Durant ces quelques secondes où je reprends connaissance, je suis envahie par des visions… l’attaque, les assaillants, les cadavres. Ma respiration s’accélère alors que j’émerge de ce trou où j’aperçois la robe fleurie de ma mère, celle de ma tante… puis son corps à lui, sa casquette bleue. Prise par un violent spasme, je trébuche et tombe à genoux, dans l’incapacité de bouger. Je n’attends pas que ça passe, mais que la douleur m’emporte.

Mon monde a basculé, livré aux ombres des morts qui à présent hantent le village. Sous un ciel cramoisi, je contemple les cadavres qui jonchent les ruelles, je regarde les visages, devine des sourires sur les bouches muettes, des champs dorés dans les pupilles rétractées. Puis, un vent maudit se lève, carillonne comme des os qui s’entrechoquent entre eux. Il tourbillonne en faisant danser les habits, me donnant la cruelle impression d’un semblant de vie. Il est dans les cheveux, dans les cils, dans les foulards ; il est dans ce sang dans lequel je patauge.

Comme une folle, je tourne un moment sur moi-même ne sachant que faire, avant de revenir lentement vers la maison. En atteignant la clôture, mon cœur s’accélère… j'aperçois la chemise bleue et jaune de mon père, je n’ai plus de force, je tombe sur mes genoux, la douleur m’arque la poitrine comme une tenaille. À ses côtés se trouvent également mes deux frères, leurs femmes et leurs enfants. Près de l’étable, d’autres corps. Au-dessus, le ciel s’est drapé d’un linceul, une poussière blanchâtre flotte. Le village n’est plus.

Une silhouette traverse soudain mon champ de vision, m’oblige à me relever vivement. Non, ce n’est ni un spectre ni une ombre ; je ressens sa chaleur, son regard perçant qui fouille le mien, ses mains qui se tendent vers moi. C’est ma petite sœur… je ne l’ai vue nulle part, ni morte ni vivante ; je l’ai oubliée dans ce chaos. Est-il possible qu’elle ait survécu comme moi ? Je crie, hurle son nom… le nez dans le sang, la cendre, la boue, je cherche son corps. Elle est certainement blessée, cachée. Je repasse devant les cadavres, cours comme une folle, regardant partout, dans les maisons, les étables, les puits, les buissons.

Bouleversée à l’idée que je puisse être la seule survivante du massacre, que je n’aurai de l’existence que folie et douleurs, je crie son prénom à m’en exploser la gorge. J’attends, et recommence à crier. Mais personne pour me répondre, aucun bruit, sauf celui du feu qui crépite encore ou celui du vent qui hurle à la lune comme un loup affamé. Je finis par me persuader que je suis l’unique rescapée. Je me préparais à cette réalité lorsque, traversant le village, je tombe au bout d’une ruelle sur une masse humaine affalée sur les débris noircis de ce qui restait d’une maison. C’est un vieil homme ramassé en boule, les genoux dans le ventre et les yeux absents. Je me jette dans ses bras comme si c’était la seule chose à faire, heureuse de trouver un survivant, même s’il semble plus mort que vivant. Lui aussi s’accroche à moi dans une étreinte qui dure une éternité. Je me détache doucement.

— Grand-père, aurais-tu vu une fillette… ?

Je réalise toute l’absurdité de la question.

Il m’attrape par la main, balbutiant des mots incompréhensibles. Il lui est manifestement pénible de parler. Il se soulève un peu, m’indique du doigt une vague direction.

— Les assaillants ont pris des femmes avec eux, finit-il par articuler.

Je vérifie s’il n’est pas blessé. Je l’aide à se relever et l’installe à l’abri dans une maison encore intacte. Je lui trouve des vêtements chauds, de l’eau et de la nourriture.

Je me tourne vers lui avant de partir.

— Tu es le village, lui dis-je.

Il hoche la tête. Et qui suis-je moi ? La rage ? La peur ? La vengeance ?

Il lève les yeux vers moi, me regarde d’un air triste et désolé.

— Tu es ma fille, me répond-il, comme s’il avait deviné mes pensées. Puis s’empresse de rajouter :

— Sois prudente, je n’ai que toi maintenant.

Cette phrase s’insinue en moi, ravive mon âme viciée, et l’emporte comme serment de retour.

Je reviens vers notre ferme ou ce qu’il en reste. Dans les décombres carbonisés de l’entrée se trouvent des chaussures miraculeusement intactes comme si on venait de les déposer là. Elles semblent attendre. Les cadavres que j’ai vus dehors m’accompagnent dans cette horrible pesanteur pour que je les délivre de leur inquiétude. Ils me confient leur désarroi de ne pas comprendre ce qui leur était arrivé dans un chant funeste qui me traverse comme des courants d’air. Progressant comme un mort-vivant, je découvre qu’à part le couloir et la salle de séjour, le reste a échappé aux flammes.

Tout autour de moi, des spectres se dégagent des ruines. Ils jaillissent dans les brusques courants d’air. Je les ressens, je vois leurs yeux qui supplient, leur inquiétude. Peut-être les morts du dehors qui me suivent à la recherche de réponses, ou est-ce mon propre reflet, mon âme en perdition qui court sous le toit paternel, ces lieux intimes devenus hostiles ? Je pénètre dans les pièces ayant échappé aux flammes, je contemple le saccage, les portes défoncées, les meubles cassés, le sol jonché de débris… il fait froid, il fait chaud, la température de mon corps me joue des tours. Je me tiens, hésitante, sur le seuil de la chambre de mes parents ; des larmes chaudes me brûlent les yeux. Je balaie du regard la triste pièce : sur chacun de leurs objets flottille leur odeur, dans chaque coin, je vois leurs silhouettes. Je me dirige péniblement vers le lit. Avec des mains tremblantes, je tâte le dessous, je sens le fusil accroché à sa place. Il a échappé à l’œil des assaillants. Je cherche des ciseaux et coupe les lanières qui l’attachent aux lattes du sommier.

Mon père avait quelques cachettes dans la maison pour les objets de valeur ou dangereux. J'y retrouve une boîte de cartouches et un couteau de chasse.

– Père… père dis-moi ce que je dois faire.

Quand je vois sa veste en velours râpé, le courage me manque, mais je me force à réagir en repensant à ma sœur. Alors, je la ramasse, l’enfile sur un pull en laine ; je glisse dans un pantalon de sport en serrant fermement le cordon autour de la taille pour le maintenir en place et je rabats par-dessus ma robe en coton.

Dans la cuisine, je m’empare des premières denrées que je trouve à ma portée ; des pommes toutes ridées, du pain, de l’huile d’olive, un petit pot de confiture, du fromage. Je cherche les dattes et les figues sèches, j’en remplis un sac en jute et saisis au passage tout ce qui me semble utile.

***

Le plus effrayant est le silence qui règne ; aucun bruit n’émane des maisonnettes qui tournent presque toutes le dos à la forêt. Certaines sont plantées en bordure des vergers d’abricotiers, de néfliers et de grenadiers, d’autres sont groupées au flanc de la colline et forment un ensemble désordonné aux lignes irrégulières. Ils n’ont incendié que les premières habitations, celles qu’on rencontre en débouchant du col. Cependant, les autres aussi offrent toutes un paysage chaotique : portes défoncées, volets fracassés, poulaillers pillés et, dans les étables, des cadavres d’animaux se disputant l’espace avec ceux de leurs maîtres.

Notre maison située sur une butte, piquée comme une guérite de sentinelle, de dimension modeste, s’ouvre de toute part sur une plaine foisonnante. De là, si on se concentre, on aperçoit l’unique route goudronnée qui nous lie à la première ville. Petits, nous n’imaginions pas qu’autre chose puisse exister au-delà des deux flancs de collines où disparaît le tracé noir et rutilant. C’est sur lui que je rapporte mon attention, à l’instant où apparaissent des véhicules en une colonne poussiéreuse ; certainement les autorités alertées. Je me hâte de quitter les lieux ; je ne veux pas qu’on me trouve ici.

Je ne peux plus me cacher derrière mon père quand j’ai peur, ni chercher refuge dans les bras de mon fiancé, ni dormir sur les genoux de ma mère. La barbarie des hommes en a décidé ainsi. Ils sont morts et il s’est mis à pleuvoir comme si le ciel s’était joint à mon deuil. Je cours à moitié folle de terreur et de douleur jusqu’à la colline, traversant forêt et étangs. J’escalade la butte rapidement, sans m’arrêter, par peur de flancher. Ce sera la Colline du Retour pour moi. Il me faut nommer les lieux par où je passe afin de retrouver le chemin, à mon retour.

Je regarde autour de moi, mesurant l’ampleur de la tâche qui m’attend. J’allais pénétrer dans les entrailles de la Montagne Fauve, dans ses entrailles rocheuses, profondes, sur la piste des plus atroces des hommes : les Abominables. Aujourd’hui, ma haine est entière, elle a un visage ; je l’ai aperçu dans chaque bout de chair profanée, dans chaque goutte de sang versé, dans chaque hurlement de peur… puis sont venues la rage et la douleur. Elles sont venues après la haine.

***

La montagne a l’allure déchiquetée, avec des cimes dentelées, des futaies trempées dans des bouts d’obscurité où prolifèrent d’immenses arbres aux branches puissantes, semblables à des bras humains qui s’agitent dans les blanches clairières. Les collines ont des yeux malfaisants et les prairies abritent des monstres rampants. La fatigue me remplit d’images funestes, tout devient menaçant jusqu’à la petite bestiole qui tressaute sur les feuilles. Mais, si je ne retrouve pas wetma1 et que je m’en sors, aucun avenir n’est possible pour moi ; je finirai folle sur ces crêtes ou dévorée par quelques animaux sauvages.

Le doute me ronge, il me prend à la gorge comme un loup affamé. Tout devient incohérent, dur, même le fusil de mon père s’alourdit sur mon épaule, c’est ma volonté qui s’épuise, surtout lorsque se lèvent les vents et dispersent tout. J’allais céder au désespoir comme un animal dont la chasse s’avère infructueuse, quand mon cerveau m’a envoyé un signal si fort que j’en ai mal au crâne. Accroché à une branchette, un bout de tissu satiné à fleurs indique qu’ils sont passés par là. Sur le sentier, partout de l’herbe écrasée, des brindilles cassées ; des bouteilles en plastique et quelques mégots de cigarettes jonchent le sous-bois. Derrière les buissons, des odeurs de pisse pas encore évaporée infestent l’air, des déjections me poussent à vomir dans les bosquets. J’avance avec prudence, en trottinant à ras le sol afin de rester cachée. J’ausculte presque la terre jonchée de cailloux, gorgée de mousse, piquée d’herbes folles, cherchant la moindre trace. Lorsqu’il me semble tomber sur quelque chose, tous mes sens s’emballent et se répercutent sur le chemin comme des pierres jacasseuses.

Au bout d’une heure à l’affût de chaque bruit, je n’ai toujours aucune piste. Je me lève et recommence à courir, allant dans toutes directions, puis je reviens au point de départ, vers ce bout de tissu suspendu à une branchette. Je finis par abandonner, m’affalant de tout mon long sur le sentier, fermant les yeux, je me laisse envahir par mes désespoirs. Aussitôt, des cris ! ça traverse la forêt, ça traverse ma peau, des hurlements venant du village, des appels au secours qui m’obligent à me redresser, à tendre l’oreille à l’hystérie de ma mémoire.

La peur me remet debout, je la porte en moi depuis mon départ comme une masse claudiquant dans ma poitrine. Lorsqu’elle est à son paroxysme, elle gonfle en moi et me ballote comme une voile sur les flots. Pour m’en débarrasser, je dois courir vite. Le souvenir de ma sœur me redonne du courage. J’essaye d’oublier que ce corps frêle qui est le mien veut venir à bout de seize assaillants tout aussi robustes qu’affreux.

Je suis passée à l’acte sans réfléchir, sans penser aux conséquences. J’ai juste agi impulsivement, sur le moment, fonçant dans le tas sans imaginer les répercussions. Un acte suicidaire. Autant mourir avec ma sœur.

Première nuit

Le soleil disparaît derrière une meute de nuages, assombrissant les cimes de la montagne. Le ciel se gâte et passe d’un bleu clair à l’indigo. Les foudres jaillissent saturées d’électricité, déchirant la montagne avant que ne déferlent les eaux. Elles se déversent sur les pentes comme des chutes tumultueuses, creusant des ruisseaux dans les failles des rochers, et forment des marécages boueux dans les gorges où retentit le vacarme d’une bataille d’éboulis, d’écroulements et de vents.

Une silhouette traverse d’un coup mon champ de vision. D’instinct, je m’accroupis entre les buissons. J’avance à plat ventre dans les flaques glacées, en empoignant mon châle que j’enroule autour de mon cou, empêchant l’eau de ruisseler dans mon dos. Au bord du gouffre, je balaie d’un regard fouineur le vallon ; une douzaine d’hommes paniqués sont enlisés dans des eaux boueuses jusqu’aux cuisses. Ils tentent de remonter les pentes graisseuses en s’aidant d’une corde que l’homme aperçu plus tôt leur avait lancée après l’avoir attachée à un tronc d’arbre. Soudain, je réprime un cri en plaquant ma main sur ma bouche : des femmes envasées, mouillées, lestées par leurs robes embourbées n’arrivent pas à tenir debout, elles luttent contre les paquets d’eaux qui chutent sur elles.

Il se raconte que les monstres, de temps à autre, passent dans notre monde, assoiffés et affamés de sang. Ils sont invisibles, avec des crocs aiguisés. Il se raconte qu’ils ont des trous noirs à la place des yeux et des bouches dévoreuses. Les anciens priaient pour qu’ils restent prisonniers des ténèbres où ils vivent. Petites, cela nous faisait peur, mais avec l’âge, c’est devenu une affreuse légende, jusqu’à ce matin. Quelqu’un leur avait-il ouvert des failles fissurées dans les murs qui nous protégeaient d’eux ?

Ce sont eux que j’observe en ce moment dans ce trou. J’ai les jambes en coton et le cœur battant à se rompre. Je les vois, les monstres. Cependant, la peur coule de leurs gestes anarchiques et dans leurs sourds grognements. J’ai soudain la vision de vers de terre englués dans la gadoue. La terreur qui m’accompagne depuis mon départ se dilue d’un coup. Ils sont donc de chair et de sang.

La montagne s’enlise dans le bleu noir de la nuit qui s’en vient. Je m’éloigne de la falaise, maintenant que la pluie a cessé et les lieux martyrisés, apaisés. Transportée par une certaine euphorie de savoir les femmes en vie, même si je n’arrive pas encore à identifier ma petite sœur, je ne quitte plus la troupe qui évolue à présent en hauteur. C’est étrange combien les détails les plus anodins de notre existence reviennent charger notre mémoire, rendant les moments pénibles plus difficiles encore. Tous mes sens me gardent connectée à elle comme s’il n’y a jamais eu dans ma vie qu’elle… La savoir vivante est un sentiment d’une telle puissance, comme si l’instinct de mère bouillonnait en moi.

***

Autour de moi, tout est noir, d’un noir qui tourne au cauchemar. La montagne ne gronde plus, elle déroule dans un silence religieux une ombre inquiétante à perte de vue, jusqu’aux lisières des terres lointaines. Nichée entre une bordée de rochers, l’esprit aux aguets ne lâche pas, malgré le corps qui s’affaisse. Si seulement la nuit pouvait prendre fin rapidement. Je pense que si je reste éveillée, rien ne m’arrivera.