14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Im Zeitalter der Entdeckungen beschert der Gewürzhandel mit Indien der Familie Mendes-Benveniste riesige Gewinne. Bald führen Francisco und seine Brüder das reichste Handels- und Bankhaus in Lissabon. Über ihr weitgespanntes Netz versorgen sie die Herrscher in halb Europa mit Geld und Informationen. Doch die Mendes hüten ein verhängnisvolles Geheimnis. Sie sind Conversos – Juden, die unter dem Schrecken der Inquisition das Christentum angenommen haben. An Sonntagen besuchen sie die Heilige Messe, aber im Verborgenen feiern sie gemeinsam mit Gleichgesinnten den Sabbat und die jüdischen Feste. Immer spürbarer wird der Druck der Inquisitoren, bis nur noch die Flucht bleibt. Ihr langer Weg führt die Familie Mendes über Antwerpen, Ferrara und Venedig ins Osmanische Reich zu Sultan Suleiman dem Prächtigen. Die Stunde der Vergeltung scheint gekommen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 401

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

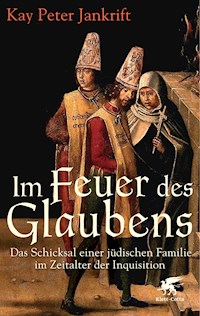

KAY PETER JANKRIFT

Im Feuerdes Glaubens

Das Schicksal einer jüdischen Familieim Zeitalter der Inquisition

Impressum

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Klett-Cotta

www.klett-cotta.de

© 2014 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung

Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle Rechte vorbehalten

Umschlag: Rothfos & Gabler, Hamburg

Unter Verwendung eines Fotos von IAM/akg-images

Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

Printausgabe: ISBN 978-3-608-94702-1

E-Book: ISBN 978-3-608-10744-9

Dieses E-Book entspricht der 1. Auflage 2014 der Printausgabe.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Gewidmet dem Andenken von

Ruchla Laja Rosenthalל״ז

(geb. 1909 in Tomaszów Masowiecki)

Zalma Rosenthalל״ז

(geb. 1902 in Łódź)

Jacques Rosenthalל״ז

(geb. 1934 in Avranches)

Ermordet 1942 im Vernichtungslager Auschwitz

Inhalt

Vorwort

Die Hunde des Herrn oder Inquisitoren bei der Arbeit

Wahre Gläubige, irrende Ketzer

Brennende Scheiterhaufen

Dunkle Schatten über al-Andalus

Schicksalsjahr 1492

Das Alhambra-Edikt

Das Goldene Zeitalter

Ein Gerücht wird geboren

Tod oder Taufe

Die Gemeinschaft der Blaublütigen

Spanischer Exodus

Portugal – Leben unter dem Damoklesschwert

Die Reichtümer Indiens

Jüdische Prinzen – Die Ursprünge der Familie Mendes-Benveniste

Gute Geschäfte

In der Falle

Kreuze der Angst

Drehscheibe Antwerpen

Spione im Kaufmannsgewand

Judenhasser und ihre willigen Handlanger

Warten auf den Messias

Der Arzt des Königs

Die Märchenprinzessin

Das Vermächtnis des Francisco Mendes

Die Waffenschmuggler des Sultans

Der grausamste Verfolger Israels …

Ein Attentat im Vatikan

Zeiten des Abschieds

Kostbarer als Gold und Silber

Ein Haus wie ein Palast

Die Lilie, der Halbmond und die Feinde im Inneren

Geheimnisse hinter Klostermauern und Abrahams Segen

Venezianisches Intermezzo

Der Gewürzprinz an der Hohen Pforte

Des Teufels Beute und der Herzog von Naxos

Der Traum vom Heiligen Land

Sturz eines Prinzen

Anhang

Anmerkungen

Auswahlbibliographie

Glossar

Zeittafel: Das Schicksal der Familie Mendes-Benveniste-Nasi

Zeittafel: Ereignisse inner- und außerhalb der Iberischen Halbinsel

Die Familie Mendes-Benveniste-Nasi

Die Iberische Halbinsel um 1500

Der Fluchtweg der Familie Mendes-Benveniste-Nasi

Bildteil

Karten- und Bildnachweis

Personenregister

Fort ist die Herrlichkeit aus Israel,

denn die Lade Gottes ist weggeschleppt worden.

1. Buch Samuel 4,22

Vorwort

Die Hitze staut sich in den engen Gassen der mittelalterlichen Judería von Córdoba. Über 40°C sind die Temperaturen an diesem späten Vormittag im Mai geklettert. Ich bin mit meiner Familie auf der Suche nach einem besonderen Schatz, den die Calle Judíos seit fast sieben Jahrhunderten hütet. Von außen wirkt die kleine Synagoge unscheinbar. Wären da nicht die Hinweisschilder, könnte man leicht am Eingang vorübergehen. Die Bauinschrift zeigt an, dass das Gotteshaus im Jahre 5075 des jüdischen Kalenders – 1315 nach christlicher Zeitrechnung – durch den Baumeister Isaak Moheb, den Sohn des Ephraim Wadowa, erbaut wurde.1 Sie ist das einzige jüdische Gotteshaus in Andalusien, das die wechselvollen Zeiten vom späten Mittelalter bis heute überdauert hat; eines von dreien in ganz Spanien neben der Sinagoga del Tránsito und Santa María la Blanca in Toledo. Doch das ist nicht das einzige, das die alte Synagoge von Córdoba so besonders macht.

Vielmehr erzählen Ihre Wände Geschichten. Schöne und auch traurige. Sie berichten von Begegnungen zwischen Juden, Muslimen und Christen. Begegnungen, die nicht immer nur durch Konflikte geprägt waren, sondern in denen der friedliche Austausch von Waren und Wissen zum Alltag gehörte. So gestaltete Isaak Moheb die Synagoge dem Zeitgeist entsprechend im sogenannten Mudéjarstil, der sich maßgeblich Elementen der traditionellen islamischen Baukunst bediente.2 Mudéjares nannte man die Muslime, die infolge der Reconquista unter christliche Herrschaft geraten waren.3 Viele von ihnen verdingten sich im Handwerk und ihre Kunstfertigkeit war allenthalben sehr geschätzt. So auch in Córdoba, das 1236 durch König Ferdinand III. von Kastilien und León (1199–1252) zurückerobert worden war. Obwohl die Muslime nun nicht mehr über die Hauptstadt des einstigen Kalifats herrschten, blieb doch ihr Einfluss auf die Architektur ungebrochen. Als Blütezeit des Mudéjarstils gilt das 14. Jahrhundert. Also jene Zeit, in der auch die Synagoge in der Calle Judíos erbaut wurde. Stuckornamente, Mauresken und maurische Bögen zieren ihren Innenraum. Sie sind steinerne Zeugen der islamischen Kultur und gleichsam gemeinsames Erbe der jüdischen wie der muslimischen Glaubensgemeinschaft, die figürliche Darstellungen aus ihren Gotteshäusern für gewöhnlich verbannt.

Es sind die Wände, die am ehesten die ursprüngliche Zweckbestimmung des Gebäudes erkennen lassen. Der Schrank, in dem einst die Tora-Rollen aufbewahrt wurden, fehlt heute ebenso wie der erhöhte Platz, hebräisch Bima genannt, von wo aus den Gläubigen das Schrift gewordene Wort Gottes verlesen wurde. Doch noch immer zeigen die Bögen im oberen Teil des Raums die Empore an, die den Frauen vorbehalten war, während sich die Männer zum Gebet um die Bima herum versammelten. Überreste biblischer Verse in hebräischer Sprache tauchen inmitten der kunstvollen Ornamente auf. Dienet dem Herrn mit Freude! Tretet vor sein Antlitz mit Frohlocken! (Psalm 100, 1) steht an der westlichen Wand zu lesen. Wie oft mögen die jüdischen Gläubigen diesen Spruch gelesen haben, wenn bei Sonnenuntergang am Freitag der Schabbat begrüßt, ein Fest begangen oder Hochzeit gefeiert wurde? Doch dann kam jener schicksalshafte Tag, an dem ihre Gebete verstummten.

Hiervon erzählt das große, gemalte Kreuz. Die kleine Synagoge in der Calle Judíos teilte das Schicksal unzähliger jüdischer und muslimischer Gotteshäuser in Spanien nach der Reconquista, der schrittweisen Rückeroberung aller von den Muslimen nach ihrer Invasion 711 eingenommenen Gebiete. Nach der Vertreibung der Juden im Jahre 1492 wurde die Synagoge zunächst in ein Hospital für Wassersüchtige umgewandelt. Später, seit 1588, diente das einstmals jüdische Gotteshaus als Zunftkapelle der Schuhmacher, dann als Säuglingsheim.

Dass die Wände Besuchern dieses Ortes nun endlich ihre ganze Geschichte erzählen können, verdanken sie indirekt einem der berühmtesten jüdischen Gelehrten, Philosophen und Ärzte – dem Rabbiner Moses ben Maimon (1135/1138–1204), genannt Maimonides oder nach den Anfangsbuchstaben seines Namens auch RaM-BaM.4 Zu seinem 750. Geburtstag im Jahre 1985 gedachte Córdoba seines bedeutenden Sohnes durch die Eröffnung der renovierten Synagoge und die Einweihung eines Denkmals auf der Plaza de Tiberiades unweit des Gotteshauses. Nicht die Christen, sondern die muslimischen Almohaden, die 1148 aus dem Norden Afrikas auf die Iberische Halbinsel übergesetzt waren, um die voranschreitende Reconquista abzuwehren, waren es, die Maimonides und seine Familie zur Flucht veranlassten. Unter der Herrschaft der glaubensstrengen Berber, die selbst ihre eigenen, gemäßigteren Glaubensgenossen unnachgiebig bekämpften, gab es für Juden und Christen entgegen der althergebrachten islamischen Tradition des Schutzes religiöser Minderheiten nur noch die Alternative von Konversion oder Tod. Seine Wanderungen im Exil führten Maimonides über das marokkanische Fez und das zu dieser Zeit von den Kreuzfahrern beherrschte Heilige Land schließlich nach Ägypten. Er ließ sich in Fustat nahe Kairo nieder. Seit 1185 wirkte er als Leibarzt am Hof des Sultans Saladin. Nach einem wechselvollen Leben starb der weise Rabbiner und hochgelehrte Religionsphilosoph 1204. Seinem Wunsch entsprechend wurden seine sterblichen Überreste in Tiberias am See Genezareth beigesetzt.

Mit diesen Eindrücken verlassen wir die Synagoge und betreten das nur unweit entfernt gelegene Jüdische Museum. Die Schrecken von Flucht und Vertreibung, die die Wände des einstigen jüdischen Gotteshauses zaghaft erahnen lassen, bekommen nun in aller Deutlichkeit ein Gesicht. Da sind die Verhörprotokolle getaufter Juden, die vermeintlich im Geheimen weiterhin ihren alten Glauben pflegten und die Bilder der Autodafés – der Hinrichtungen dieser sogenannten Judaisierenden. Daneben findet sich die Rekonstruktion eines Sanbenito, des Büßergewandes von Gonçalo el Rubio aus gelber Leinwand, das der Delinquent im Jahre 1510 auf seinem letzten Gang zum Scheiterhaufen trug. Auf dem Stoff prangt ein rotes Andreaskreuz, darunter stilisierte Flammen. Doch auf der Iberischen Halbinsel des 16. Jahrhunderts war es nicht mehr religiöser Eifer allein, der für unzählige Menschen Verfolgung, Leid und Ermordung bedeuten sollte. Im Jahre 1449, nahezu ein halbes Jahrhundert bevor die Reconquista zu ihrem Abschluss kam, bahnten sich mit den erstmals für den Rat der Stadt Toledo verfassten Statuten von der Reinheit des Blutes (span. Estatutos de limpieza de sangre) gänzlich neue Motive der Verfolgung ihren Weg. Was mag es im 16. Jahrhundert für die getauften Juden, die Neuchristen, die von den Altgläubigen spöttisch als marranos – einem spanischen Ausdruck für Schweine – bezeichnet wurden, bedeutet haben, in ständiger Angst vor Verhaftung, Folter und Flammentod zu leben? Diese Frage wurde zum Leitfaden dieses Buches. Stellvertretend für die vielen namenlosen Opfer der Spanischen Inquisition erzählt es die abenteuerliche Geschichte der Familie Mendes-Benveniste, deren Leben im 16. Jahrhundert durch die Flucht vor der Verfolgung um des Glaubens willen und den neuen Wahn von der Reinheit des Blutes geprägt war. Als Günstling Sultan Süleymans des Prächtigen und seiner Nachfolger in Konstantinopel zum Glauben der Väter zurückgekehrt, sollte ein Spross der Flüchtlinge von der Iberischen Halbinsel unter seinem neuen Namen Joseph Nasi (1524–1579) besonderen Anteil an den politischen Ereignissen in Europa und dem Orient während der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts haben.

Danken möchte ich Christoph Selzer, der als Lektor die Entstehung des Werkes mit großer Leidenschaft verfolgt, mir zahlreiche Anregungen gegeben und das Projekt in vorbildlicher Weise betreut hat wie auch seiner Vorgängerin, Teresa Löwe-Bahners, die die Idee zu diesem Buch mit großem Interesse aufgenommen hat

Einmal mehr haben Isabelle, Neele und Raphael die Entstehung dieses Buches mit ihrer Aufmunterung begleitet – von den ersten Schritten durch die Gassen der einstigen Judería von Córdoba und durch viele Städte Andalusiens und Portugals bis zum Ende der Wanderung in meiner heimischen Schreibstube. Ihnen gilt mein aufrichtiger Dank.

Bei der Schreibung hebräischer und arabischer Personennamen wurde auf die Hinzufügung diakritischer Zeichen verzichtet, um einen bequemeren Lesefluss zu ermöglichen.

Stadtbergen im Frühjahr 2014

In den Autodafés sah ich,

was meine Zunge erwirkt hatte.

Die gnädigen Scheiterhaufen

und das schmerzvolle Fleisch,

den Gestank, das Geschrei, die Agonie.

Jorge Luis Borges (1899–1986),

Der Inquisitor (1964)5

Die Hunde des Herrn oder Inquisitoren bei der Arbeit

Schwerer, schwarzer Rauch stieg an diesem 20. September des Jahres 1540 in den wolkenverhangenen Himmel über Lissabon. Beißender Geruch erfüllte die Herbstluft. Der Gestank verbrennenden menschlichen Fleisches. Die Schrecken der Inquisition hatten Portugal endgültig erreicht. Die Flammen der Scheiterhaufen loderten, fraßen sich unerbittlich ihren Weg an den Körpern der geschundenen Delinquenten empor. Doch trotz der unsäglichen Schmerzen blieben die Opfer stumm. Kein Schrei tönte aus ihrem Mund. Die Zunge war ihnen vor dem Feuertod herausgerissen worden. Denn wenn die Scheiterhaufen einmal entfacht waren, dann gab es kein Zurück mehr. Verurteilte Ketzer sollten den Weg zur Umkehr aus wahrer Reue schon vorher finden, nicht erst aus Angst im Angesicht des Todes.1 Auch lästerliche Reden wollten die Inquisitoren um jeden Preis vermeiden. Wer sich hingegen auf seinem letzten Gang doch noch zur Bußfertigkeit entschloss, dem wurde zumindest die Gnade gewährt, vor der Verbrennung erdrosselt zu werden. Die Massen der Schaulustigen, die an diesem Tag auf die Praça do Rossio geströmt waren, um der Verbrennung von sogenannten Neuchristen beizuwohnen, blickten in einen Vorhof zur Hölle. Nicht von ungefähr wählte die Inquisition eben diese Form der Hinrichtung für vermeintlich unbelehrbare oder rückfällig gewordene Ketzer. Die Flammen symbolisierten die reinigende Kraft des Fegefeuers. Ebenso bewusst legte man derlei Hinrichtungen gern auf kirchliche Feiertage und folgte damit geflissentlich den Empfehlungen, die der Großinquisitor von Aragón, Nicolas Eymerich (um 1320–1399), in seinem Handbuch Directorium Inquisitorum niedergeschrieben hatte. Immerhin sollte die Vollstreckung des inquisitorischen Urteils, des Autodafé, des sogenannten Glaubensgerichts, eine spirituell erbauliche Wirkung auf die Zuschauer haben.2

Ein Kupferstich des 17. Jahrhunderts, der ein solches Autodafé auf der Praça do Comércio nahe des Rio Tejo zeigt, vermittelt einen Eindruck von den sorgsam inszenierten Hinrichtungen. Im Vordergrund sind Delinquenten auf ihrem Weg zum Scheiterhaufen zu erkennen. Barfuß und in ein Büßerkleid aus gelber Leinwand gehüllt, wurden sie vorbei an den Massen zum Ort der Hinrichtung geleitet. Auf der Vorder- und Rückseite war das Gewand mit einem Andreaskreuz sowie Darstellungen von Teufeln und Flammen bemalt. Dies galt auch für die Carocha, die aus Papier oder Pappe gefertigte, zylinderförmige Mütze, der Verurteilten. Geistliche präsentierten den Todgeweihten das Kruzifix. Im Gegensatz zu den Verhören der Angeklagten durch die Inquisitionstribunale, die im Geheimen stattfanden und bei denen auch Folter angewendet wurde, bestand größtes Interesse daran, die gefällten Urteile in aller Öffentlichkeit zu verkünden und zu vollstrecken. Schließlich rechtfertigte die letztliche Entlarvung der vermeintlichen Ketzer das harte Vorgehen und die angewendeten Maßnahmen zur Erpressung von Geständnissen. Im Umfeld der Autodafés entstanden sogar eigene Schriftzeugnisse, die relaciones, die neben den Listen der Angeklagten oftmals bebilderte Pamphlete zur Dokumentation des Hinrichtungs-»Schauspiels« sowie Predigten enthielten.3

Dieses Schicksal drohte auch der Familie Mendes-Benveniste, die im Lissabon des 16. Jahrhunderts eines der vermögendsten Handels- und Bankhäuser in ganz Europa führten. Bevor ihre wechselvolle Geschichte erzählt werden kann, gilt es zunächst, die Entwicklung der historischen Ereignisse und Umstände zu betrachten, die das Leben der zumeist unter Zwang getauften Juden maßgeblich bestimmten und der jahrhundertealte Tradition des Zusammenlebens von Angehörigen unterschiedlicher Religionen ein jähes Ende setzten.

Die Gräueltaten der Inquisitoren lieferte den politischen Gegnern Spaniens ausreichend Stoff für eine gezielte Propaganda, die in der Schwarzen Legende (span. leyenda negra) gipfelte – das Zerrbild der Spanier als einer fanatischen Horde von Mördern, menschenverachtend und grausam.4 Führt der Kupferstich, der das Autodafé auf der Praça do Comércio zeigt, seinem Betrachter aus einer distanzierten Perspektive die Grauen der Urteilsvollstreckung vor Augen, wollten die Vertreter der Inquisition vor allem das spirituelle Ziel ihrer Tätigkeit dargestellt wissen. Schließlich ging es in erster Linie darum, Ketzer zur Einsicht und bußfertigen Rückkehr in den Schoß der Mutter Kirche zu bewegen. Der Feuertod war lediglich das äußerste Mittel zur Bestrafung eines vermeintlichen Häretikers, nachdem alle anderen Versuche, diesen auf den rechten Weg zurückzubringen nicht gefruchtet hatten. Diesen Zwiespalt veranschaulicht wie wohl kein zweites Kunstwerk ein um 1495 entstandenes Altarbild des kastilischen Malers Pedro Berruguete (ca. 1450–1504), das sich heute im Prado befindet.

Das Gemälde zeigt den im kastilischen Caleruega nahe Burgos geborenen Dominikus de Guzmán (um 1170–1221), den Gründer des Domikanerordens beim Vorsitz über ein Autodafé.5 Der Geistliche hatte sich zu Lebzeiten mit Nachdruck dem Kampf gegen die Lehren der auch Katharer genannten Albigenser im Süden Frankreichs gewidmet, die von der römisch-katholischen Kirche als Häresie gebrandmarkt wurden.6 Nach der Ermordung des päpstlichen Legaten Pierre von Castelnau am 15. Januar 1208, den der Oberhirte mit der Aufgabe betraut hatte, den ketzerischen Kräften entgegenzuwirken und die vom wahren Glauben Abgefallenen wieder auf den rechten Weg zu führen, rief Innozenz III. (1160/1161–1216) zum Kreuzzug gegen die Katharer auf. Dominikus, der gemeinsam mit Pierre von Castelnau im Languedoc gegen die katharische Häresie gepredigt hatte, schloss sich diesem sogenannten Albigenserkreuzzug an. Simon IV. von Montfort (um 1160–1218), der den Kreuzzug anführte, hatte Dominikus einige Jahre zuvor ebenfalls kennengelernt. Zeitgenössischen Schilderungen zufolge gingen die Kreuzfahrer mit rücksichtsloser Gewalt gegen die Einwohner der südfranzösischen Städte vor, die von ihnen eingenommen wurden. Rund 20000 Menschen sollen dem Wüten von Simons Heer am 22. Juli 1209 in Béziers zum Opfer gefallen sein. Traurige Berühmtheit erlangten dabei die Worte des päpstlichen Gesandten Arnaud Amaury (gest. 1225), Abt des Klosters von Cîteaux und später Erzbischof von Narbonne. Auf die Frage der Kreuzfahrer, wie sie denn die Rechtgläubigen von den Häretikern unterscheiden sollten, soll der Geistliche geantwortet haben: Tötet sie alle! Gott wird die Seinen schon erkennen.7

Dominikus betätigte sich in den eroberten Orten wohl vor allem als Prediger, der durch sein Wort zu überzeugen suchte. Doch schon im Laufe des Kreuzzuges kam es verschiedentlich zu Exekutionen von Katharern, insbesondere deren spirituellen Führern, den sogenannten Vollkommenen (lat. perfecti). In Minerve, Lavaur und Les Cassés endeten mehrere Hundert Anhänger der katharischen Lehre, die sich vehement weigerten, von ihren religiösen Überzeugungen abzulassen, auf dem Scheiterhaufen. Diese Autodafés lieferten beinahe dreihundert Jahre später die Vorlage für das Gemälde des Pedro Berruguete.

Der Künstler hat die dargestellte Szene aus dem Frankreich des frühen 13. Jahrhunderts in seine eigene Erfahrungswelt übertragen. Umgeben von sechs Richtern, begnadigt der Heilige einen reumütigen Ketzer, während am rechten Bildrand gerade zwei widerspenstige Häretiker zum Schafott geführt werden. In der Darstellung Pedro Berruguetes sind die Delinquenten nicht mehr als Katharer zu erkennen. Vielmehr tragen sie das für die spanische Inquisition zu seiner Schaffenszeit typische Büßergewand und die hohe Ketzermütze. Einer der Todgeweihten ist – als einzige Figur des Bildes – mit offenem Mund dargestellt. Wollte der Künstler hiermit auf ein spätes Reuebekenntnis hinweisen oder ist der geöffnete Mund gleichsam als Indiz für lästerliche Reden zu verstehen, die den Häretiker nunmehr auf den Scheiterhaufen bringen werden? Beide Intentionen sind sicher denkbar. Derweil hat das Schicksal zwei weitere Ketzer bereits ereilt. Der Henker hat das Feuer zu ihren Füßen entfacht. Der Weg der Gnade und der Weg ins Feuer vereint auf einem Bild. Hier schließt sich nun der Kreis.

Es war kein Geringerer als der Großinquisitor Tomás de Torquemada (1420–1498), der dieses Altarbild in Auftrag gab.8 Gemeinsam mit anderen Gemälden Pedro Berruguetes zierte es ursprünglich den Hauptaltar des Klosters Santo Tomás in Avila.9 An diesem Ort wurden auch die Inquisitionstribunale gehalten. Entgegen weitverbreiteter, durch die leyenda negra geprägter Vorstellungen, endete nur ein Bruchteil aller Prozesse mit einem Todesurteil. Doch selbst wer die langen Befragungen unter Anwendung der Folter überstand und seine Reue betont hatte, lebte oft in Angst vor weiterer Verfolgung, Misshandlung und Beschlagnahmung seiner gesamten Habe.

Zwischen 1540 und 1700 sind für Spanien insgesamt 44647 Inquisitionsverfahren durch Quellen belegt.10 In 826 Fällen (1,8%) wurde die Hinrichtung nachweislich vollstreckt. Einer beinahe ebenso großen Zahl von 778 Beschuldigten gelang es, sich dem Arm der Justiz und der Exekution auf die eine oder andere Weise zu entziehen. In diesen Fällen tat man dem Urteil in Ermangelung eines realen Delinquenten oftmals symbolisch mit sogenannten Ineffegie-Hinrichtungen genüge, indem eine Puppe oder ein Bildnis des Verurteilten den Flammen übergeben wurde. Was indes die Zeit vor 1540 angeht, gehen die Schätzungen mit mindestens 1500 bis höchstens 12000 Opfern der Inquisitionstribunale sehr weit auseinander. Verlässliche Angaben über die Zahl der Prozesse fehlen allerdings.

Tomás de Torquemada und seine dominikanischen Brüder verfolgten in Spanien einen Weg weiter, den ihr Orden nahezu seit seiner Entstehung beschritten hatte. Als die canes Domini – die Hunde des Herrn, wie die Dominikaner in Umkehrung ihres Namens hinter vorgehaltener Hand genannt wurden – im Herbst 1478 die Witterung auch auf der Iberischen Halbinsel aufnahmen, hatten sie jenseits der Pyrenäen bereits eine lange Spur aus Blut und Tränen hinterlassen.11 Auf der Iberischen Halbinsel allerdings entfaltete sich eine neue Dimension der Verfolgung. Um die besondere Tragweite dieser Ereignisse genauer verstehen und in ihrer Bedeutung für die Betroffenen einordnen zu können, müssen wir zunächst weiter in der Geschichte zurückgehen und einen Blick auf die wesentlichen Stationen des Kampfes der römisch-katholischen Kirche gegen die Ketzerei werfen.

Wahre Gläubige, irrende Ketzer

Schon die spätantike Kirche musste sich mit Gemeinschaften wie etwa den Manichäern und deren Glaubensvorstellungen auseinandersetzen, die dem allgemeinen Konsens zufolge nicht der vorherrschenden christlichen Lehrmeinung entsprachen.12 Den ersten Grundpfeiler für die Frage, was denn nun und künftig als rechtmäßige Lehre gelten solle, setzte das Konzil von Nicäa im Jahre 325 n. Chr. Weitere richtungsweisende Beschlüsse traf später, im Jahre 451, das Konzil von Chalcedon.13 Zu dieser Zeit hatte sich das Christentum bereits zur alleinigen Staatsreligion im Römischen Reich aufgeschwungen, das im Westen bereits seinem Untergang entgegen dämmerte.14 Abweichler hatten zuvor keine Gefahr für Leib und Leben fürchten müssen. Ihnen drohte einzig die Exkommunizierung durch die Bischöfe. Je weiter sich Kirche und weltliche Macht jedoch annäherten, desto mehr Anteil nahm der Herrscher an der Bekämpfung vermeintlicher Häresien und ihrer Vertreter. Schon Konstantin der Große (gest. 337), der als Kaiser zugleich geistliches Oberhaupt, pontifex maximus, aller Glaubensgemeinschaften des Imperiums war und in dieser Funktion dem Konzil von Nicäa vorsaß, griff in die Auseinandersetzung ein.15 Immerhin barg Häresie nach seiner Überzeugung wie auch der seiner Nachfolger die Gefahr, sich zersetzend auf die Einheit des Reiches und damit die kaiserliche Macht auszuwirken. So wurden etwa die Lehren des Presbyters Arius (um 260–336), der aus Alexandria stammte und eine große Zahl von Anhängern um sich geschart hatte, durch das Konzil als ketzerisches Gedankengut verurteilt. Arius wurde nicht nur exkommuniziert, sondern auch verbannt. Spätestens mit dem Edikt des Kaisers Theodosius I. (347–395) vom 28. Februar 380, das der bisherigen Religionsfreiheit im Imperium Romanum ein Ende setzte und dem Christentum endgültig zum Durchbruch verhalf, galt die Häresie zugleich als Akt der Majestätsbeleidigung. Auf dieses Vergehen stand die Todesstrafe. Nur wenige Jahre später forderte diese Neubewertung ihren ersten Blutzoll. Obwohl sich die Geistlichkeit in dieser Frage uneins zeigte und prominente Fürsprecher wie Martin von Tours einen solchen Kurs ablehnten, wurde der von der Iberischen Halbinsel stammende Mystiker Priscillian von Ávila (340–385) im Jahre 385 als angeblicher Anhänger manichäischen Gedankengutes in Trier hingerichtet.16 Die kirchlichen Ankläger griffen dabei bereits auf Beschuldigungen zurück, die auch in späterer Zeit immer wieder zur Verfolgung vermeintlicher Häretiker herangezogen wurden. Hierzu zählten unter anderem der Verdacht auf Zauberei und die Durchführung ausschweifender, sexueller Orgien an geheimen Orten.17

Bis sich die Inquisition allerdings zu einer gefestigten Institution der römisch-katholischen Kirche zur Aufspürung, Verfolgung, Bekehrung und Verurteilung sogenannter Ketzer entwickelt hatte, sollte nahezu ein Jahrtausend vergehen. Unter dem Eindruck einer wachsenden Zahl christlicher Laienbewegungen wie etwa der Katharer gegen Ende des 12. Jahrhunderts, die oft regen Zulauf erhielten und mit ihren Lehren in den Augen der Geistlichkeit eine Gefahr für die Autorität der Kirche darstellten, setzte der Heilige Stuhl zur organisierten Bekämpfung der Häresie an.18 Zuvor waren die weltlichen und kirchlichen Herrschaftsträger eher sporadisch gegen Abweichler vorgegangen und hatten dabei vornehmlich Einzelpersonen im Visier, die nach ihrer Auffassung ketzerische Vorstellungen verbreiteten. Darunter der Philosoph Petrus Abaelardus (1079–1142), der weniger durch seine gelehrten Schriften denn durch die tragische Liebesbeziehung zu seiner Schülerin Heloïse (1095–1164) bekannt geblieben ist.19 Die Beschlüsse des Dritten Laterankonzils im Jahre 1179 gegen die Katharer werden gemeinhin als erster Schritt zur Einrichtung der Inquisition betrachtet. Wer den Katharern anhing oder diese unterstützte, hatte fortan mit schwerwiegenden Konsequenzen zu rechnen. Neben der Exkommunizierung und der Verweigerung eines christlichen Begräbnisses – Strafen, die überzeugten Katharern keinerlei Angst einflößten und daher weitgehend wirkungslos waren – drohte die Beschlagnahmung des gesamten Besitzes. Wenige Jahre später, 1185, unternahm Papst Lucius III. (1181–1185) mit seiner Bulle Ad Abolendam einen weiteren Schritt, um potentiell häretische Lehren bereits im Keim zu ersticken. Es wurden darin nicht nur weitere Laienbewegungen als ketzerisch gebrandmarkt. Vielmehr verwies der Oberhirte darauf, dass allein Priestern das Recht vorbehalten war, zu predigen. Laien wurde unter Androhung der Exkommunikation verboten, sich als Prediger zu betätigen. Missachtungen des Verbots hatten zur Folge, dass der Übeltäter zur Aburteilung an die weltliche Gerichtsbarkeit überstellt wurde. Erstmals taucht auch in den Ausführungen des päpstlichen Erlasses die regelmäßige Kontrolle als Mittel zur Vorbeugung gegen Aufkommen und Ausbreitung von Ketzerei auf. Diese wurde später zu einem Grundstein inquisitorischer Tätigkeit. Einstweilen jedoch legte der Papst die wachsame Aufsicht über die Pfarren noch in die Hände der Bischöfe. Sie sollten mehrmals im Jahr die Gemeinden in ihrer Diözese besuchen und mögliche Häretiker aufspüren. Eine Vorschrift, die schon angesichts der Größe mancher Diözesen kaum in die Tat umzusetzen war. Dies umso weniger, wenn der Bischof bereits betagt oder krank war und derart viele Reisen nicht mehr auf sich nehmen konnte oder aber, wenn es ihm schlichtweg an Inbrunst im Kampf gegen die schwarzen Schafe seiner Herde mangelte. Nicht zuletzt dadurch blieb die Wirkung des päpstlichen Erlasses beschränkt.

Kaum ein Jahrzehnt nach diesen ersten Schritten auf dem Weg zu einer systematischen Ketzerverfolgung, wurde die weitere Ausbildung der Inquisition unter dem Pontifikat Innozenz’ III. (1198–1216) entscheidend vorangetrieben.20 Bei der Bekämpfung der Häresie setzte er nicht allein auf die Mittel der Kirche, sondern auch auf die tatkräftige Unterstützung weltlicher Autoritäten. Nur wenige Monate nachdem Innozenz seinen Platz auf dem Stuhl Petri eingenommen hatte, griff der Pontifex Maximus in einem Edikt erneut die schon in der Spätantike geltende Bewertung von Ketzerei als einem crimen laesae maiestatis auf. Diese Majestätsbeleidigung bezog sich demnach nicht nur auf den weltlichen Herrscher. Vielmehr wurde die Häresie in diesem Zusammenhang mit einer Beleidigung Gottes gleichgesetzt und fand auf diesem Weg Eingang in das Kirchenrecht. In den Folgejahren trieb Innozenz den Schulterschluss mit den weltlichen Gewalten weiter voran. Mit dem bereits erwähnten Albigenserkreuzzug erreichte dieses nunmehr organisierte Vorgehen gegen Häretiker seinen vorläufigen Höhepunkt. Unter dem Eindruck der Ereignisse definierte die Geistlichkeit auf dem Vierten Laterankonzil im Jahre 1215 ein Glaubensbekenntnis, das fortan für alle Rechtgläubigen bindend war. Jegliche Abweichung galt von nun an als Häresie.

Darüber hinaus entwickelte Innozenz III. ab 1212 mit dem Inquisitionsverfahren eine neue Form gerichtlicher Praxis, die speziell auf die Bedürfnisse der Ketzerverfolgung zugeschnitten war. Damit wurden neue Maßstäbe in der Rechtsprechung gesetzt, die bis in das 18. Jahrhundert hinein Anwendung fanden. Im Unterschied zu bisherigen Verfahren trat nun nicht mehr ein einzelner oder eine Gruppe vermeintlich Geschädigter als Ankläger auf. Vielmehr wurde die Anklage in die Hände eines obrigkeitlichen Vertreters gelegt, der zugleich auch als Richter wirkte. Es liegt auf der Hand, dass nicht alle, die man der Ketzerei verdächtigte, immer von Vertretern der Geistlichkeit angezeigt wurden. Einst wie jetzt spielte Denunziation bei der gezielten Verfolgung Andersdenkender eine maßgebliche Rolle. Dabei wich das anfängliche Bestreben, den Angeklagten vor allem aufgrund von Beweisen und Zeugenaussagen als Ketzer zu überführen, schon bald der Praxis, Geständnisse gewaltsam zu erpressen. Im Jahre 1252 gestattete Papst Innozenz IV. (um 1195–1254) die Anwendung der Folter bei Inquisitionsprozessen. Der Gewaltanwendung waren allerdings Grenzen gesetzt. Um das Recht nicht in Willkür zu verkehren, sollte sich ein Angeklagter nach der Tortur gar als unschuldig erweisen, durften die Folterungen nicht zu dauerhaften körperlichen Schäden führen. Narben zählten aus der Sicht der Zeitgenossen allerdings nicht dazu. Ebenso wenig wie die unsichtbaren Verletzungen an Geist und Seele. Der Verlauf der Prozesse wurde schriftlich dokumentiert. In den erhaltenen Protokollen treten die Nöte und Qualen der Angeklagten noch heute deutlich zutage. Was das Urteil betrifft, so konnte der Klerus die Todesstrafe verkünden, vollstrecken aber durfte er sie nicht. Denn wenngleich das Verfahren selbst maßgeblich von der Geistlichkeit dominiert wurde, oblag die sogenannte Blutgerichtsbarkeit weiterhin den weltlichen Herrschern.

Nachdem schon Kaiser Otto IV. (1175/1176–1218) im März 1210 in einem Schreiben an den Bischof von Turin, Jacopo Ratteri, bekräftigt hatte, dass die Verfolgung von Häretikern durchaus zu den Anliegen des Reiches gehöre, gelang es Papst Honorius III. (um 1148–1227) zehn Jahre später, die Unterstützung Friedrichs II. (1194–1250) im Vorgehen gegen die Ketzerei zu erwirken.21 Der Staufer verfügte zwischen 1224 und 1238 für seine Herrschaftsgebiete in Deutschland, Oberitalien und Sizilien eine strenge Gesetzgebung wider die Ketzerei. Im Liber Augustalis, dem 1231 für Sizilien erlassenen Gesetzbuch Friedrichs, heißt es unter anderem: In dem Maße, wie ein Verurteilter beim Verbrechen des Hochverrats mit dem Verlust von Leben und Besitz bestraft wird und nach dem Tod auch den Verlust des Totengedenkens erleidet, soll künftig nach unserem Willen auch das Verbrechen der Ketzerei bestraft werden.22 Diese Bestrafung bedeutete seit März 1224 den Tod durch Verbrennen auf dem Scheiterhaufen.23 Daneben sah der Strafkatalog das Herausreißen der Zunge – des Werkzeugs aller ketzerischen Reden – vor. Einige Jahre später, am 22. März 1232, setzte der Kaiser fest, dass überführte Ketzer ihre gesamte Habe wie auch ihre Rechte verlieren sollten, sofern sie nicht innerhalb eines Jahres wieder in den Schoß der Kirche zurückgekehrt waren und ihre Absolution erhalten hatten.24 Zugleich verpflichtete die kaiserliche Gesetzgebung nunmehr alle Amtsträger, ihr Bekenntnis zum wahren Glauben wie auch ihre Mitwirkung im Kampf gegen die Ketzerei durch einen Eid zu beschwören.

Zwischen der Theorie und der Praxis klafften aber durchaus Lücken. Nicht immer wurden überführte Ketzer tatsächlich den Flammen übergeben. In der ehemaligen südwestfranzösischen Provinz Quercy beispielsweise tauchen unter den rund 600 Schuldsprüchen in den Jahren 1241 und 1242 keine Todesurteile oder Verurteilungen zur Kerkerhaft auf.25 Die Verurteilten wurden zumeist dazu verpflichtet, Geld für die Armen zu spenden, eine Zeit lang deutlich sichtbar ein gelbes Stoffkreuz, das sogenannte Büßerkreuz, auf ihrem Gewand zu tragen oder eine Wallfahrt anzutreten. Im schlimmsten Falle führte eine solche Pilgerreise nach Konstantinopel. Der Weg war beschwerlich und kein Wallfahrer konnte sich zu dieser Zeit auch nur halbwegs sicher sein, von der langen Reise lebend zurückzukehren.26

Zur selben Zeit zu der Friedrich II. rechtliche Meilensteine für die weltliche Unterstützung im Kampf gegen die Häresie setzte, bemühte sich der Heilige Stuhl, den Kampf gegen die Häresie in seinem Sinne weiter zu verbessern. Da die bischöfliche Inquisition weit davon entfernt war, die gewünschten Resultate zu erbringen, nahm Papst Gregor IX. (um 1167–1241) selbst das Ruder in die Hand. Mit geradezu fanatischem Eifer trieb Gregor die Ketzerverfolgung voran. Seine Angst vor den dunklen Kräften des Teufels, dessen Anhänger er allerorts zu wittern glaubte und die er mit unnachgiebiger Härte auszumerzen suchte, gipfelten im Juni 1233 in seinem Brief Vox in Rama, den er an Kaiser Friedrich II., seinen Sohn Heinrich VII. sowie an verschiedene Bischöfe und den Inquisitor Konrad von Marburg schickte.27 Darin warnte der Papst vor der geheimnisvollen Ketzergruppe der Luziferianer, die im Deutschen Reich in dunklen Kellern satanische Orgien feierten und ihr Unwesen trieben. Mit diesem Schreiben setzten sich die Aufrufe zum gewissenhaften Vorgehen gegen Häretiker fort. Anders als seine Vorgänger baute Gregor IX. dabei vor allem auf gesinnungstreue Helfer, die er seit 1227 selbst als Inquisitoren einsetzte. Wenngleich auch Mitglieder anderer Ordensgemeinschaften als Inquisitoren wirkten, so waren es doch vor allem die Dominikaner, denen er die Ausführung der Ketzerverfolgung überantwortete. Die Mitglieder des Bettelordens hatten sich in dieser Aufgabe bereits bewährt. Sie verfügten nach Einschätzung Gregors IX. über das theologische Rüstzeug und die nötige Erfahrung diese wichtige Mission im Sinne Roms voranzutreiben. Sobald sich in der Folgezeit irgendwo im christlichen Abendland der Verdacht regte, ketzerische Gruppen könnten die Autorität der katholischen Kirche untergraben, folgte die Inquisition auf dem Fuße. Ausmaß und Gestalt der Verfolgungen waren in den verschiedenen Regionen Europas dabei ebenso unterschiedlich, wie die vermeintlichen Ketzerbewegungen selbst.28

Brennende Scheiterhaufen

Mit den politischen, gesellschaftlichen und religiösen Entwicklungen im ausgehenden Mittelalter hatte die Inquisition in ihrer bisherigen Form weitgehend ausgedient. Ihre Instrumente reichten nicht aus, um die wachsende Zahl derjenigen zu gängeln, die aus Unmut über die römisch-katholische Kirche und ihre Vertreter, allen voran den Papst, nach neuen Formen des christlichen Glaubens suchten. Diese Suche manifestierte sich im Protestantismus und seinen unterschiedlichen Ausprägungen. Bemühungen der Inquisition, den Aufbruch dieses religiösen Widerstands zu verhindern, war nur mäßiger Erfolg beschieden. Die Lehren Luthers, Calvins und anderer Reformatoren fielen in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts insbesondere in Mittel- und Nordeuropa auf fruchtbaren Boden.

Für die Herrscher Spaniens indes war die Inquisition ein willkommenes Instrument, um ihre Vorstellungen von einem vereinten Königreich Kastilien-Aragón zu verwirklichen. Um das neugestaltete Reich nach dem bevorstehenden Abschluss der Reconquista zu festigen und insbesondere die königliche Macht zu stärken, wollten die Herrscher das Christentum als einheitliche Konfession aller Untertanen etablieren. Die politische Einigung sollte mit einer religiösen Einigung einhergehen.29 In den Augen der sogenannten katholischen Könige, Ferdinand II. von Aragón (1452–1516) und Isabella I. von Kastilien (1451–1504),30 waren die oft unter Zwang zum Christentum übergetretenen Juden, die Conversos, wie auch konvertierte Muslime, die Moriscos, ein unliebsames Hindernis für diesen Plan. Denn die Konvertiten waren dem stetigen Verdacht ausgesetzt, nur zum Schein den katholischen Glauben angenommen zu haben, insgeheim aber weiter ihrer alten Religion anzuhängen und deren Gebräuche zu pflegen. Ins Visier der Herrscher gerieten dabei vor allem konvertierte Juden. Ihnen wurde nachgesagt, unter Rechtgläubigen Zweifel zu streuen und zu »judaisieren«, also für den jüdischen Glauben zu werben. Daraus erwuchs vermeintlich Unruhe im Volk, was eine Gefahr für die herrscherliche Autorität bedeutete.

Am 19. Oktober 1469 hatte die Vermählung zwischen Isabella und Ferdinand stattgefunden. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet der jüdische Berater Isabellas, Abraham Senior (1412–1493), maßgeblichen Anteil an der Vermittlung dieser Eheverbindung trug.31 Senior wirkte als oberster königlicher Steuereinnehmer und Finanzier bei Hofe. Dort genoss er ein solches Ansehen, dass der König ihm den Titel eines Hofrabbiners von Kastilien (rab do la corte) verlieh. Die Geistlichkeit allerdings hatte schon seit geraumer Zeit versucht, die spanischen Könige zu einer Ausweisung der Juden zu bewegen. Den Vertretern der Kirche war es seit jeher ein Dorn im Auge, dass jüdische Berater, Ärzte und Geldgeber im engsten Kreis des Hofes wirkten. Doch Isabella und Ferdinand plagten einstweilen ganz andere Sorgen. Ihre Hochzeit war heimlich gewesen. König Heinrich IV. von Kastilien (1425–1474),32 Isabellas Halbbruder, hatte nämlich festgesetzt, dass diese nur dann den Thron besteigen dürfe, wenn sie einen Ehemann nach seinem Wunsch heiratete. Aus politischen Gründen bevorzugte Heinrich, Isabella mit einem Eheanwärter aus Portugal oder Frankreich zu vermählen. Doch die 18-jährige Braut in spe wies stets die vorgeschlagenen Kandidaten zurück, die nach ihrem Geschmack allesamt zu alt waren.33 Stattdessen fiel ihre Wahl auf den etwa gleichaltrigen Ferdinand, mit dessen Unterstützung sie sich von den Zügeln fremder Einflussnahme durch ihren Halbbruder wie durch Teile des kastilischen Adels zu befreien hoffte. Dass Ferdinand alles andere als der Wunschkandidat Heinrichs IV. war, liegt auf der Hand. Das frischvermählte Paar sah sich jedoch nicht nur mit einer starken Gegnerschaft im Inneren konfrontiert. Als Heinrich im Jahre 1474 starb, wurden Isabella I. und Ferdinand II. als Herrscher über Kastilien und Aragón ausgerufen, und mussten sich daraufhin auch mit widrigen außenpolitischen Gegebenheiten auseinandersetzen. Die schwelenden Konflikte um die Eheverbindung und die Thronfolge gipfelten nun in einem Erbfolgekrieg mit Portugal.34 Teile des kastilischen Adels hatten den Schulterschluss mit König Alfons V. von Portugal (1432–1481) gesucht. Der Monarch, der das 40. Lebensjahr bereits überschritten hatte, war die Ehe mit der 12-jährigen Johanna von Kastilien (1462–1530) eingegangen. Obwohl es viele Gerüchte gab, dass Johanna nicht die leibliche Tochter des als impotent geltenden Heinrich IV. war, erhob Alfons V. nun Anspruch auf den kastilischen Thron. Frankreich, das seit langem in einem Grenzstreit mit Aragón stand, schlug sich im Erbfolgestreit auf die Seite Portugals. Der Krieg, aus dem Isabella und Ferdinand schließlich als Sieger hervorgingen, zog sich bis 1479 hin. Nun konnten die katholischen Herrscher den geplanten Weg zur inneren und religiösen Einheit weiterverfolgen, auf dem sie die ersten Schritte bereits während des Krieges gegangen waren.

Ein Besuch in Sevilla im Jahre 1477 war der Auslöser dafür, dass die Monarchen den eindringlichen Stimmen der Geistlichkeit nun ihr Gehör schenkten, die vor einem zu großen Einfluss von Juden am Hof und den vermeintlich ketzerischen Umtrieben der Conversos warnten.35 Sevilla war die größte und zugleich reichste Stadt im vereinigten Königreich Kastilien-Aragón. Doch sie war auch ein Hort der Gewalt, des Verbrechens und der Willkür. Schuld an dieser Situation war das Ringen zwischen dem Grafen von Cádiz und dem Herzog von Medina Sidonia, den beiden mächtigsten Herren Andalusiens, um die Vormachtstellung in der Metropole. Wer immer sich etwas zu Schulden kommen ließ, wechselte rasch die Seiten und konnte sich so einer Verfolgung entziehen. Isabella und Ferdinand war zum einen daran gelegen, das Recht in der Stadt wiederherzustellen, zum anderen die Konfliktparteien zu einer Beilegung ihres Zwists zu bewegen und von einer Parteinahme für Portugal abzuhalten. Während des Aufenthalts in Sevilla wurde dem königlichen Paar von einigen Ordensbrüdern mitgeteilt, dass die Conversos die Situation in der Stadt nutzten, um unverhohlen für das Judentum zu werben. Sogar unter den weltlichen und geistlichen Amtsträgern würden sie judaisieren. Alonso de Hojeda, der Prior des Dominikanerklosters San Pablo, unterstrich in seinen Schilderungen über die angeblichen Untaten der Conversos, dass diese sich der ketzerischen Verderbtheit schuldig gemacht hätten und entsprechend bestraft werden müssten. Das königliche Paar war zu dieser Zeit noch nicht geneigt, dem Drängen auf Einführung der Inquisition nachzugeben. Dennoch durften die Herrscher keinesfalls den Eindruck erwecken, für die Anliegen der Mutter Kirche taub zu sein oder gar tatenlos die Ketzerei gewähren zu lassen. Isabella entschied sich zunächst dafür, den Erzbischof von Sevilla mit einer verstärkten, breit angelegten Mission zur Stärkung des katholischen Glaubens zu betrauen. Sollte diese nicht die gewünschten Erfolge hervorbringen, behielt sie sich vor, beim Heiligen Stuhl um die Einsetzung der Inquisition zu ersuchen.

Nur wenige Monate später war dieser Moment gekommen. Mit seiner Bulle Exigit sincerae devotionis legte Papst Sixtus IV. (1414–1484) am 1. November 1478 den Grundstein für die Einrichtung der Inquisition in Spanien. Diese Urkunde erlaubte Ferdinand II. die Inquisition in Kastilien aufzubauen. Ein Privileg, das kurz darauf auch in Aragón Gültigkeit erlangen sollte. Der weitere Verlauf macht deutlich, dass die spanische Inquisition vor allem ein herrschaftliches Instrument war. Im Gegensatz zum Wirken der Inquisitoren bei der Verfolgung von Katharern, Waldensern und sonstigen vermeintlichen Ketzern kontrollierten in diesem Fall weniger die gesitlichen denn vielmehr die weltlichen Herrscher den Gang der Ereignisse. Der Dominikaner Tomás de Torquemada, Beichtvater und Berater des Königspaares, wurde zum Inquisitor für ganz Kastilien ernannt. Drei weitere Jahre sollten vergehen, bevor die ersten Inquisitoren, Frater Morillo und Frater San Martín, 1481 ihre Tätigkeit in Sevilla aufnahmen. Ihr Wirken markiert den Auftakt der infernalischen spanischen Inquisition, deren Ausmaß in den kommenden Jahrhunderten die Ketzerverfolgungen des Mittelalters um ein Vielfaches übertreffen sollte.

Die beiden Ordensmänner gingen mit unerbittlicher Härte vor. Den zeitgenössischen Ausführungen des Chronisten Andrés Bernáldez (um 1450–1513) zufolge wurden bis 1488 etwa 700 unbußfertige Ketzer verbrannt. Rund 5000 Inquisitionsverfahren endeten mit einer sogenannten Aussöhnung.36 Die Angst regierte in Sevilla. Überall lauerten Denunzianten. Viele Einwohner kehrten der Stadt aus Furcht den Rücken. Doch auch andernorts hielt die Inquisition bald blutigen Einzug, darunter in Toledo, Saragossa und Valladolid. Der Papst hatte Torquemada auf Drängen des Königspaares 1483 auch als Großinquisitor für Aragón eingesetzt. Im Folgejahr wurden die Vollmachten des Dominikaners auf ganz Spanien ausgeweitet. Zwar blieb das radikale Vorgehen von Frater Morillo und Frater San Martín in Sevilla, dem zu Beginn sogar Stadträte zum Opfer gefallen waren, nicht gänzlich ohne Widerspruch. Doch Proteste von Flüchtlingen beim Heiligen Stuhl führten lediglich dazu, dass die beiden Inquisitoren durch andere ersetzt wurden, die kaum milder verfuhren als ihre Vorgänger. Das Herrscherpaar ließ keine Zweifel aufkommen, dass die Inquisition dem Ziel diente, die innere Einheit Kastilien-Aragóns voranzutreiben. Dies wird besonders deutlich anhand von Ferdinands Vorgehen in Aragón. Einige aragonensische Conversos, die sich in Saragossa niedergelassen hatten, ersuchten Ferdinand II. nachdrücklich, sich an sein Versprechen zu halten, wonach die Vereinigung der beiden Königreiche keinerlei negative Änderungen regionaler Rechte mit sich bringen sollte. Dem König missfiel diese Art der Einmischung indes so sehr, dass er diese als einen Angriff auf seine herrscherliche Autorität betrachtete. Ferdinand erwirkte deshalb, dass die bisher durch den geistlichen Arm geleitete Inquisition in Aragón in die Hände von Inquisitoren gelegt wurde, die vor allem nach dem Willen des Herrschers handelten. Doch die Conversos leisteten Widerstand. Im Jahre 1485 fiel der Inquisitor Pedro de Arbúes in der Kathedrale von Saragossa einem Anschlag zum Opfer. Diese Tat blieb nicht ohne Folgen. Nicht genug damit, dass die Täter gefasst und gevierteilt wurden. Vielmehr konnte sich der ermordete Inquisitor Arbúes im Volk alsbald breiter Verehrung als Märtyrer erfreuen. Die Spanische Inquisition hatte damit auch Aragón erreicht. Ihre zerstörerische Kraft richtete sich auch hier vor allem gegen die Conversos. Nicht weniger als 90 Prozent aller Angeklagten, die vor die Inquisitionstribunale gezerrt wurden, gehörten zu dieser Gruppe der zum Christentum konvertierten Juden. Der Übertritt zum christlichen Glauben hatte ihnen nicht geholfen, ein Leben ohne Verfolgung und Anfeindung zu führen. Im Gegenteil. Der weit verbreitete Verdacht hinter der Maske rechtgläubiger Christen weiterhin jüdische Riten und Bräuche zu pflegen, insgeheim gar für das Judentum zu werben und sich so der königlichen Autorität zu widersetzen, war weit verbreitet. Dies zeigt beispielhaft eine zeitgenössische Schrift über die Einsetzung der Inquisition in Toledo im Mai 1485.37 Angeblich bereiteten die Conversos ein großangelegtes Komplott vor. Sie wollten nämlich am Fronleichnamsfest, sobald die [Alt]christen mit dem Leib Jesu Christi zur Prozession ausziehen würden, aus vier Straßen hervorbrechen und die Inquisitoren sowie alle Herren und Caballeros, überhaupt das ganze christliche Volk umbringen, heißt es in dem Schreiben.38 Die städtischen Obrigkeiten schenkten diesen Anschuldigungen vorbehaltlos Glauben. Der königliche Richter Gomez Manrique ließ daraufhin am Vorabend der Fronleichnamsprozession die vermeintlichen Drahtzieher der Verschwörung gefangen nehmen. Unter Folter gestanden die Gefangenen und benannten dabei offenbar mehrere ihrer mutmaßlichen Mitverschwörer. Sechs der Beschuldigten wurden zu Beginn der Prozession gehängt. Der Verfasser, der über diese Vorfälle berichtet, übertreibt in seinen Ausführungen maßlos. Nachdem die Verdächtigen gehängt worden waren, so schildert er, habe der Richter von weiteren Todesurteilen abgesehen, um nicht die gesamte Stadt zu entvölkern. Stattdessen mussten Geldstrafen zur Unterstützung des Krieges gegen die Muslime entrichtet werden. Unverhohlener Argwohn gegenüber den Conversos spricht auch aus dem Resümee des Berichterstatters: Da die Conversos einsahen, daß sie kein anderes Mittel besaßen, und aus Angst, daß man sie verbrennen würde, kamen viele von ihnen zur Versöhnung [mit der Kirche], offensichtlich jedoch mehr gezwungenermaßen, als aus der Absicht heraus, sich wieder dem heiligen katholischen Glauben zuwenden zu wollen.39 Dieser Bericht macht deutlich, dass nunmehr kein Converso vor Denunzierung sicher war. Die Angst ging um in Spanien. Konnte es noch schlimmer kommen?

Dunkle Schatten über al-Andalus

Schicksalsjahr 1492

Am 2. Januar 1492 streckte Muhammad XII. (um 1459–1518/1536), der letzte Emir aus dem Geschlecht der Nasriden mit dem bezeichnenden Beinamen der Unglückliche, seine Waffen.1 Nach langer Belagerung fiel das stolze Granada in die Hände der katholischen Könige. Ferdinand II. und seine Gemahlin Isabella I. erfüllten damit den Traum ihrer königlichen Vorväter. Mehr als 700 Jahre nachdem der größte Teil der Iberischen Halbinsel durch das arabisch-berberische Heer des Tarik ibn Ziyad erobert und der islamischen Welt einverleibt worden war, hatten sie die letzte Bastion der Muslime auf spanischem Boden zu Fall gebracht.2 Langsam hatte sich die Schlinge um Granada zugezogen. De facto entrichteten die Emire bereits seit Jahrzehnten ihre Tribute an die christlichen Herrscher und bekleideten den Status unbequemer Vasallen. Seit Beginn der 1480er Jahre war das Emirat durch anhaltende Thronstreitigkeiten geschwächt. Die christlichen Herrscher nutzten nun die Gunst der Stunde, um den unliebsamen Nachbarn den Todesstoß zu versetzen. Eine Festung nach der anderen trotzten sie den Nasriden ab. Als 1487 schließlich auch Málaga von den spanischen Truppen zurückerobert wurde, suchten die muslimischen Herrscher den Schulterschluss mit den Osmanen. Diese hatten sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einer ernsthaften militärischen Bedrohung an der Ostflanke des christlichen Abendlandes entwickelt.3 Nach der Eroberung Konstantinopels 1453 waren sie auf den Balkan vorgestoßen. Doch auch auf dem Mittelmeer versuchten sich die Osmanen zu behaupten. Die Iberische Halbinsel lag allerdings zu weit von ihrem Herrschaftsgebiet entfernt, um die bedrängten Glaubensgenossen in Andalusien durch eine osmanische Waffenhilfe vor dem Untergang zu bewahren. So blieben die Attacken türkischer Schiffe auf die spanische Küste letztlich nicht mehr als Nadelstiche. Die Osmanen konnten eben so wenig wie die Nasriden selbst verhindern, dass 1489 auch Almería von den Christen eingenommen wurde.

Am 11. April 1491 begann die Belagerung Granadas. Um den militärischen Druck auf die Stadt zu verstärken, hatten Ferdinand und Isabella eigens die Festung von Santa Fé anlegen lassen. In diesem Namen spiegelt sich unmittelbar das herrschaftliche Programm wieder: Santa Fé, der heilige Glaube. Mehr als acht Monate konnte die belagerte Stadt ihren Angreifern Widerstand leisten. Dann war der Kampf vorüber. Die muslimische Herrschaft über al-Andalus hatte ihr Ende gefunden. Das Ziel der Reconquista war erreicht. Die äußere Einheit des christlichen Spanien war wieder hergestellt. Nun sahen es die Herrscher als ihre vorrangige Aufgabe an, auch die innere Einheit voranzutreiben.

Das Alhambra-Edikt

Kaum drei Monate nach dem Fall Granadas, am 31. März 1492, unterzeichneten Ferdinand und Isabella in der berühmten Stadtburg mit ihren prunkvollen, heute von unzähligen Touristen aus aller Welt aufgesuchten Palastanlagen und Gärten das sogenannte Alhambra-Edikt.4 In allen Städten sollte dessen Inhalt öffentlich auf den Plätzen verkündet werden, damit niemand behaupten könnte, er wisse nichts von den königlichen Bestimmungen. Darin heißt es, es sei allgemein bekannt, dass es in den Königreichen schlechte Christen gebe, die judaisierten und in ketzerischer Weise gegen den heiligen katholischen Glauben handelten. Der Hauptgrund hierfür seien die Beziehungen zwischen Juden und Christen, denen man durch die Einführung separater Wohnviertel zu begegnen versucht habe. Die Inquisitoren hätten seitdem viele Schuldige überführt, doch sei die Bedrohung des christlichen Glaubens dadurch noch lange nicht gebannt. Denn die Juden ließen nichts unversucht, um diesen zu untergraben und rechtgläubige Christen vom einzig wahren Pfad abzubringen.

In den weiteren Ausführungen des Edikts legte man den Juden unter anderem zur Last, Christen in den jüdischen Riten und Gebräuchen – darunter der Beschneidung und der Einhaltung der Speisevorschriften – sowie in den religiösen Gesetzen zu unterweisen. Wie bei einer Krankheit ist von der Gefahr der Ansteckung die Rede, die von derlei Handlungen ausgehe. In der für das Königreich Aragón gestalteten Fassung des Edikts werden neben solchen Beschuldigungen auch Vorwürfe gegen den angeblichen jüdischen Wucher erhoben, der die Christen wie ein Aussatz zu zerfressen drohe.

Um diesem unseligen Treiben, das vor allem die Herrscher und ihre Inquisitoren zu wittern glaubten, ein für alle Mal ein Ende zu bereiten, sollten alle Jüdinnen und Juden mit ihren Familie wie auch sämtlichen Angehörigen ihres Haushalts die Herrschaftsgebiete Ferdinands und Isabellas auf ewig verlassen. Hierfür wurde eine Frist bis Ende Juli gesetzt. Jeder Jude, der danach in Kastilien, Aragón oder einem anderen königlichen Territorium angetroffen wurde, sollte mit dem Tod bestraft und sein gesamter Besitz für die Krone beschlagnahmt werden. Wer sich in Missachtung des herrschaftlichen Edikts für einen Juden einsetzte oder diesem gar Unterschlupf bot, riskierte unabhängig seines Standes den Verlust all seiner angestammten Privilegien, Besitztümer, Lehen und Festungen. Die Passage deutet darauf hin, dass durchaus nicht alle Großen des Landes die Ausweisung der Juden gut hießen. Fürchteten sie die wirtschaftlichen Folgen? Wollten sie nicht auf die Fähigkeiten ihrer jüdischen Ärzte verzichten? Oder trieb sie die Sorge um, dass sich die Inquisition um den Zuwachs königlicher Macht willen am Ende gar gegen sie selbst wenden würde? Das Herrscherpaar war jedenfalls darauf bedacht, jede Unterstützung der Juden von christlicher Seite im Keim zu ersticken.

Was den wirtschaftlichen Aspekt anging, so versuchten Ferdinand und Isabella so viel finanziellen Gewinn wie möglich aus der Vertreibung zu ziehen. Im Alhambra-Edikt wurde den Ausgewiesenen das Recht eingeräumt, bis zum Ablauf der Frist frei über ihren Besitz zu verfügen. Sie durften ihre Häuser und Ländereien, ihre Möbel und jede sonstige Habe verkaufen oder tauschen. Während dessen sicherten ihnen die Herrscher vollen Rechtsschutz vor Übergriffen zu. Ebenso stand den Juden zu, jegliche mobilen Güter über Land oder Meer mit sich zu nehmen. Ausgenommen waren davon allerdings Gold, Silber und Münzen! Die Obrigkeiten wurden angewiesen, die Einhaltung dieser Bestimmung zu überwachen. Im Falle eines Verstoßes gegen das königliche Ausfuhrverbot von Edelmetallen und Geld, sollte aller Besitz des Übeltäters für die königlichen Kassen eingezogen werden. Nach Jahrhunderten weitgehend freier Entfaltung wuchs nun die Pogromstimmung rasant, welche die spätmittelalterliche Gesellschaft in ganz Europa erschütterte. Was die Ausweisung der Juden aus Spanien bedeutete, wird in voller Tragweite durch einen kurzen Blick auf die Geschichte jüdischen Lebens auf der Iberischen Halbinsel deutlich.

Das Goldene Zeitalter

Schon in der Antike, möglicherweise noch vor dem 1. nachchristlichen Jahrhundert, lebten Juden auf der Iberischen Halbinsel.5 In Anlehnung an eine Passage im biblischen Buch Obadja (1,20), worin die Rede davon ist, dass die Verbannten Jerusalems, […] in Sepharad sind, nannte man diese seit dem Mittelalter Sepharden.6 Die ältesten und größten Ansiedlungsgebiete der sephardischen Juden waren Tarragona und Barcelona. Aber auch in Saragossa und auf den Balearen sind bereits früh jüdische Niederlassungen nachweisbar. Nachdem das Christentum seine religiöse Vormacht im spätantik-frühmittelalterlichen Abendland durchgesetzt hatte, waren die Juden der Iberischen Halbinsel unter westgotischer Herrschaft mehr oder minder großer Drangsal ausgesetzt.7 Daher bedeutete die muslimische Eroberung im Jahre 711 für sie eine Befreiung vom christlichen Joch.

Noch zu Lebzeiten des Propheten Muhammad (ca. 570–632) hatten die Muslime rechtliche Grundlagen geschaffen, die den sogenannten Völkern des Buches (arab. Ahl al-Kitāb) – gemeint waren damit zunächst Juden und Christen – nicht nur den Schutz von Leib, Leben und Besitz garantierten, sondern unter gewissen Einschränkungen auch die Ausübung ihres Glaubens gewährleisteten.8 Eine Konversion unter Zwang lehnte der Prophet strikt ab. Lā ikrāha fī d-dīni (dt. Es gibt keinen Zwang in der Religion), heißt es hierzu unmissverständlich in Sure 2 Vers 256 des Koran.9 Das dimma-Recht, das unter der Erfahrung der voranschreitenden islamischen Expansion manche Erweiterung erfuhr, verpflichtete die sogenannten dimmis im Gegenzug dazu, alljährlich einen Tribut in Form einer Kopfsteuer (arab.: ğizya) zu zahlen. Durch diese Zahlung, mit der die Oberhoheit der Muslime symbolisch anerkannt wurde, wurde der Schutzvertrag gültig. Eine vollwertige Teilhabe am gesellschaftlichen Leben blieb den dimmis zumindest in der Theorie verwehrt. Denn die Muslime erkennen zwar sowohl Abraham als auch Moses und Jesus als Propheten an, doch steht Muhammad nach ihrer Auffassung als Siegel der Propheten am Ende der Reihe dieser auserwählten Männer, denen göttliche Offenbarungen zu Teil wurden. In der Konsequenz erwächst daraus die muslimische Überzeugung, der Islam und seine im Koran niedergelegten Lehren bildeten die höchste, letzte Sprosse der hierarchisch aufsteigenden Offenbarungsleiter.