Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Orlanda Verlag GmbH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: afrika bewegt

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

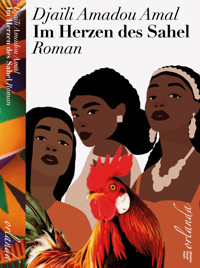

Im äußersten Norden Kameruns, wo der Klimawandel und die Angriffe von Boko Haram wüten, beschließt die fünfzehnjährige Faydé, ihr Dorf zu verlassen und nach Maroua zu gehen, um dort als Hausangestellte zu arbeiten und so ihre Mutter und ihre Geschwister unterstützen zu können. Faydé lernt die zermürbende Realität ihres neuen Arbeitsplatzes kennen und erfährt die offene Verachtung der Oberschicht gegenüber Menschen ihres Standes. Schnell lernt sie die ungeschriebenen und brutalen Regeln kennen, die sie unter anderem zu einer potenziellen Beute für die Männer des Haushalts machen. Trotz der Widerstände kämpft Faydé gemeinsam mit ihren Freundinnen ums Überleben und um den Aufb au einer Zukunft. Lebhaft und liebenswert, manchmal verzweifelt, träumen sie von Erfolg, Freude oder Liebe. Wie werden sie es schaff en, sich in dieser Umgebung, in der ihr Schicksal vorgezeichnet scheint, einen eigenen Weg zu bahnen? Djaïli Amadou Amal wirft mit Im Herzen des Sahel einen schonungslosen Blick auf die Lage der Frauen in Kamerun und beweist erneut, was für eine wunderbare Erzählerin sie ist.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 297

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über dieses Buch

Erschüttert durch die Auswirkungen des Klimawandels und die Angriffe Boko Harams kämpfen die Frauen im Norden Kameruns darum, sich ihr eigenes, selbstbestimmtes Leben zu gestalten.

Djaïli Amadou Amal schildert in ihrem neuen Roman nicht mehr das Leben der Ungeduldigen, sondern das ihrer Hausangestellten und fügt damit der Entrechtung von Frauen auch noch das Thema Klasse hinzu. Sie unterstreicht dadurch erneut ihr feministisches Engagement.

Über die Autorin

Djaïli Amadou Amal, Autorin und Frauenrechtsaktivistin, wurde als muslimische Fulbe mit 17 Jahren zwangsverheiratet und hat alle Tiefen und Formen der Unterdrückung einer Frau aus der Sahelzone durchlebt. 2012 gründete sie die Vereinigung »Femmes du Sahel«, die sich für die Bildung von Frauen und gegen geschlechtsspezifische Gewalt einsetzt. Die ungeduldigen Frauen wurde 2019 mit dem Prix Orange du Livre en Afrique und 2020 mit dem Prix Goncourt des lycéens ausgezeichnet. Das Buch ist inzwischen in über 20 Sprachen übersetzt. In Frankreich 2021 zur Autorin des Jahres gewählt, erhielt sie 2022 die Ehrendoktorwürde der Sorbonne. Djaïli Amadou Amal gilt als eine der wichtigsten Schriftstellerinnen Kameruns..

Über die Übersetzerin

Ela zum Winkel studierte Darstellende Kunst in Paris und Translationswissenschaft in Wien. 2021 war sie Teilnehmerin des Goldschmidt-Programms und wurde für ihre Arbeit mehrfach mit Stipendien ausgezeichnet. Sie lebt und arbeitet als Literaturübersetzerin und Theaterschaffende in Wien.

Djaïli Amadou Amal

Im Herzen des Sahel

Roman

Aus dem Französischenvon Ela zum Winkel

Diese Geschichte ist eine Fiktionnach wahren Begebenheiten.

Für Pabé Mongo,

der mich in den Kreis

der Nouvelle Littérature

camerounaise (La nolica)

aufnahm und dem ich ewig

dankbar bin

Den Frauen, Opfer des Sahel

»Je unbequemer eine Wahrheitist, desto nützlicher kann essein, sie auszusprechen.«

André Gide

Subsahara-Afrika

Sahelzone

Kamerun

Extrême-Nord

Hoher Norden Kameruns

Inhalt

Über dieses Buch

Über die Autorin

Über die Übersetzerin

1 Der Weg der Hoffnung

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

2 Ein Leben als Dienstmädchen

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

3 Bis ans Ende des Traums

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Dank

1

Der Weg der Hoffnung

»In allen Tränengibt es Hoffnung.«

Simone de Beauvoir

1

Der Morgen ist gerade erst angebrochen. Die Sonne streckt bereits ihre scharlachroten Strahlen aus und kündigt einen sengend heißen Tag an. Aber lässt sich anderes zu dieser Jahreszeit erwarten? Die Regenzeit ist nur noch eine ferne Erinnerung. Der Januar neigt sich dem Ende zu und mit ihm ziehen die letzten kühlen Brisen fort, die einen vor der großen Hitze noch einmal durchatmen ließen. Die Felder reichen bis zum Fuß des Gebirges, trockenes Sorghum bedeckt den Boden und unterstreicht die goldenen Töne der Landschaft. Die wenigen dürren Blätter, die noch an den Akazien hängen, sind schon lange vergilbt, wie auch die von der Sonne verbrannten Kräuter. Die Hirse trägt keine Körner mehr, aber sie steht noch aufrecht, sie wankt, aber ist tief in der nährenden Erde verwurzelt. Graue Berggipfel wachen wie große Hunde über das Dorf.

Kondems Gesicht ist verschlossen. Doch die Falten auf ihrer dunklen Stirn lassen tiefe Niedergeschlagenheit erahnen. Schweigend reißt sie die letzten Bohnenschoten von den Stängeln und entlädt ihren Ärger an der ausgedörrten Erde. Das junge Mädchen an ihrer Seite lässt sich von der schlechten Laune der Mutter nicht beirren. Auch sie bebt vor Wut, aber bietet ihr die Stirn, entschlossen, ihren Willen dieses Mal durchzusetzen.

Vier Monate ist es her, dass es das letzte Mal geregnet hat. Fünf weitere werden vergehen, bis der erste Tropfen aus diesem hoffnungslos klaren Himmel fällt, einem Himmel so klar, dass nicht eine einzige Wolke Schutz vor der zornigen Sonne bietet. Der trockene Boden wird rissig, wehrt sich, versucht hartnäckig zu schützen, was von seinen kostbaren Schätzen noch übrig ist.

Kondem richtet sich ruckartig auf und wirft gereizt den Eimer zu Boden. Eine Eidechse sucht schnell das Weite. Die zartgelben Bohnenschoten wirbeln durch die Luft, ehe sie im trockenen Gestrüpp verschwinden. In der Ferne bellt ein Hund und zerreißt die Stille der Morgenstunden, die in diesem verlorenen Dorf mitten in der Savanne immer ruhiger werden. Seit ihre Tochter verkündet hat, sie wolle im etwa fünfzig Kilometer entfernten Maroua als Dienstmädchen arbeiten, ist Kondem nach dem ersten Schock zunächst verzweifelt, dann wütend gewesen – doch nichts hat das Mädchen von seinem Vorhaben abbringen können.

Es ist das erste Mal, dass sich Faydé gegen sie auflehnt, und die heikle Situation belastet Kondem – zur großen Überraschung ihrer Tochter, die nicht versteht, weshalb sich ihre Mutter über etwas aufregt, das in ihrem Umfeld gang und gäbe ist.

Wie um sich Haltung zu geben, stemmt Kondem die Hände in die Hüften, ihre Stimme klingt schrill:

»Ich lasse dich nicht gehen!«

»Du musst aber. Wir haben keine Wahl!«

»Natürlich haben wir die.«

Faydé stößt einen Seufzer aus, sie ist es leid, ihrer Mutter die ewig gleichen Argumente vorzuhalten.

»Dada, sieh dich um. Hier ist nichts mehr. Nichts, worauf es sich zu warten oder hoffen lohnt. Immer mehr Leute verlassen das Dorf. Alle meine Freundinnen arbeiten schon in der Stadt. Außer mir ist hier niemand mehr in meinem Alter.«

»Na und? Ich wünsche mir etwas anderes für dich!«

»Was denn? Was wünschst du dir, das so anders wäre? Was kannst du schon tun?«

Für einen Augenblick mustern sie sich prüfend. Sie haben die gleiche zierliche Figur – und sind inzwischen gleich groß! Der gleiche dunkle Teint, auch wenn jener der Tochter etwas leuchtender ist. Doch von der Last der Probleme und der Verbitterung, die ihre Mutter plagen, ist bei der scheinbar sorglosen Tochter noch nichts zu sehen. Sie haben den gleichen entschlossenen Charakter: Keine der beiden senkt den Blick. Ohnmächtige Wut blitzt in Kondems Augen auf und spiegelt sich in denen von Faydé, die mit den Tränen kämpft.

»Immerhin habe ich dich zur Schule geschickt!«

»Ich gehe seit zwei Jahren nicht mehr hin!«

»Ich finde schon eine Lösung! Ich habe das alles nicht getan, damit du wie ich als Dienstmädchen endest.«

»Ich hätte dir nichts davon erzählen sollen! Ich hätte einfach gehen sollen, wie die anderen! Das wäre besser gewesen!«

Faydé hebt hastig den Eimer vom Boden auf, sammelt die Bohnenschoten ein und macht sich abrupt davon, ohne sich nach ihrer Mutter, die ratlos und bestürzt allein zurückbleibt, noch einmal umzudrehen. Sie ist entschlossen fortzugehen, mit oder ohne Kondems Erlaubnis. Ihr Plan steht fest. Diesmal werden Srafata, Danna und Bintou nicht ohne sie in die Stadt zurückfahren.

Tatsächlich hat Faydé ihre ersten Lebensjahre in Maroua mit ihrer Mutter verbracht, die damals als Dienstmädchen in einer großen concession angestellt war – in einer der für Nordkamerun typischen Hofanlagen, in der alle Angehörigen einer Familie leben und die durch eine Mauer, manchmal auch durch einen Zaun von der Straße getrennt wird. Doch an diese Zeit kann sie sich kaum erinnern.

Faydés Wissen über die mythenumwobene Stadt beschränkt sich auf das, was ihre Freundinnen erzählen, wenn sie am Jahresende mit allerlei praktischen Vorräten für die Dorfbewohner zurückkehren: Sie bringen Seife, getrockneten Fisch, Salz, Zucker, Streichhölzer, Petroleum, manchmal sogar Paracetamol und Chinintabletten mit. Doch vor allem haben sie neue Pagnes, Schmuck und Schuhe dabei, die alle Daheimgebliebenen vor Neid erblassen lassen.

Abends erzählen sie lachend im Schein der Lagerfeuer von ihren Abenteuern. Und zu Weihnachten tragen sie ihre neuen Pagnes. Sie sind unglaublich elegant, wie sie ihren wakkaré, den zweiten Pagne, der das Outfit vervollständigt, perfekt überschlagen, wie es nur die Städterinnen können. Die hohen Schuhe verleihen ihnen einen etwas steifen, aber dennoch anmutigen Gang. Und durch das aufwendige Make-up wirken sie exotisch. Hach, diese Mädchen aus der Stadt! Wie unbefangen, wie selbstsicher sie sind! Faydé beneidet sie.

Diese Festtage sind nun schon lange her. Die einen ganzen Monat andauernden Feierlichkeiten, erfüllt von Musik, Tänzen und schlaflosen Nächten, werden von Jahr zu Jahr kürzer. Das vielleicht deutlichste Anzeichen dafür, dass die Dinge dabei sind, sich zu verändern. Die Zeiten der Sorglosigkeit sind vorbei. Immer mehr junge Männer verlassen das Dorf auf der Suche nach einem besseren Leben oder schlicht zum Überleben. Mit den Feldern haben sie ihre Eltern, Frauen und kleinen Kinder zurückgelassen, die nicht die nötige Kraft besitzen, sie zu bewirtschaften. Doch selbst wenn sie stark genug wären, hätten sie noch immer mit dem sich wandelnden Klima zu kämpfen. Auch mit viel Willenskraft lässt sich kein Regen beschwören. Das Klima wird immer wüstenhafter, der Boden ist vertrocknet, karg und erschöpft. Dabei gibt es so viele hungrige Münder! Alle ziehen in die Stadt, immer weiter weg, bleiben immer länger fort. Selbst Faydés Freundinnen halten sich nie lange auf und diesmal ist sie fest entschlossen, ihnen zu folgen.

Kondem lehnt an dem Zaun und beobachtet ihre Tochter. Faydé sitzt nachdenklich auf einem Hocker im Hof, ihre Brüder tollen um sie herum. Seit sie von dem Plan ihrer Tochter weiß, quält Kondem das Gefühl, einen jahrelang verdrängten Albtraum von Neuem zu durchleben. Was für eine plötzliche Wende! Was für eine Ironie des Schicksals! Hatte sie das nicht etwa alles selbst erlebt? Hatte sie nicht auch mit ihrer Mutter gestritten, um in die Stadt zu ziehen? Hatte sie nicht auch solches Fernweh und die Sehnsucht nach einem besseren Leben verspürt? Und vor allem: Hatte sie nicht auch den im Dorf Gebliebenen die Schattenseiten des Stadtlebens verschwiegen? In ihrem tiefsten Inneren weiß sie, dass sie nichts in der Hand hat, was das eigensinnige Mädchen umstimmen könnte.

Das plötzliche Weinen ihrer jüngsten Tochter, die wach geworden ist, reißt Kondem aus ihren Gedanken und sie eilt zu ihr ins Haus.

»Hast du den Brei gemacht?«, fragt sie Faydé.

»Ja, er ist fertig. Aber wir haben keinen Zucker, keinen Honig und auch keine Tamarinden mehr. Und ich habe kein Geld.«

»Warum hast du es nicht bei Abdou anschreiben lassen? Wir zahlen später!«

»Er will uns keinen Kredit mehr geben. Jedes Mal, wenn du mich zu ihm schickst, beschimpft er mich und macht mich runter.«

»Hast du die Nachbarin gefragt?«

»Du weißt doch, wie arrogant die geworden ist, seitdem ihr Sohn in Douala arbeitet. Mir reicht’s, so von oben herab von ihr behandelt zu werden. Ich hab Zitrone reingegeben, wir trinken ihn einfach so! Sonst geh halt selber betteln!«

Faydé kehrt ihr den Rücken zu und presst die Lippen in einer beleidigten Grimasse zusammen, die nicht zu ihrer üblichen Fröhlichkeit passt. Was ist geblieben von dem heiteren Mädchen, die mit ihrem Lachen noch vor Kurzem die dunkelsten Zeiten erhellen konnte? Mutter und Tochter verfallen in ungewöhnliches Schweigen. Die Vertrautheit, die sie seit fünfzehn Jahren verbindet, scheint sich in einem tief sitzenden Konflikt aufgelöst zu haben. Kondem verübelt ihrer Tochter diese ganzen Träumereien. Sie verübelt ihr, sich nach der Stadt zu sehnen. Doch vor allem verübelt sie ihr, sie und ihren mühseligen Alltag verlassen zu wollen.

»Faydé«, sagt sie schmerzlich, »versuch doch bitte, mich zu verstehen!«

Das junge Mädchen dreht sich zu ihrer Mutter und nimmt vor ihr Platz, der verblichene Pagne bedeckt ihre Beine. Seit Kurzem wölben sich Brüste unter dem abgenutzten Oberteil und vielleicht ist es auch das, was der Mutter am meisten Angst macht.

»Ich muss gehen, Dada! Uns bleibt nichts anderes übrig.«

»Wenn du gehst, wer soll mir dann auf den Feldern helfen?«

»Welche Felder? Die Trockenzeit wird noch Monate dauern, wir ernten kaum noch etwas. Der Harmattan weht nicht mehr.«

»Und was ist mit der Schule, Faydé? Die Schule, von der wir so oft in der Kirche gesprochen haben, und wo du unbedingt hinwolltest? Der Hoffnung auf echte Veränderung? Ich habe alles getan, um dich einzuschreiben und dir die ganzen Jahre über das Unterrichtsmaterial zu besorgen. Und du hast immer gute Noten gehabt. Es kommt nicht infrage, dass du dein Talent vergeudest und auf deine Träume verzichtest. Ich bin stolz auf dich! Und das alles nur, damit du wie ich als Dienstmädchen endest? Das lasse ich nicht zu!«

Faydé hebt den Kopf, ihre Augen sind feucht.

»Die Schule und ihre Versprechen einer besseren Zukunft, das sind doch alles Illusionen, Dada. Eine Fata Morgana, der ich jahrelang hinterherlaufen kann, ohne sie je zu erreichen. Für etwas, das vielleicht nie eintreten wird, kannst du doch nicht ewig ausgeben, was wir nicht haben!«

»Du wolltest Ärztin werden …«

»Im Kampf ums Überleben gibt es keinen Platz für Träume!«, unterbricht Faydé sie. »Erst recht nicht für einen so verrückten Traum hier mitten im Nirgendwo.«

»Wenn du gehst, wer soll sich dann um deine Brüder kümmern? Und um deine Schwester, die noch gestillt wird? Wer soll das Wasser für die Familie holen? Und wer soll mir helfen, jeden Tag die Hirse für das Essen zu stampfen?«

»Das ist es ja! Wenn ich nicht arbeiten gehe wie die anderen, woher sollst du dann das Geld nehmen? Wer soll die Mitgift aufbringen, wenn ich einmal heirate? Ich habe nichts mehr zum Anziehen, Dada. Meine Brüder laufen fast nackt herum. Wir versinken im Elend. Die Getreidespeicher sind leer. Sag doch, Dada, wenn ich nicht gehe, wer soll dir helfen, die Kinder sattzubekommen? Wer soll die Schule für sie bezahlen, selbst wenn sie nur ein paar Jahre hingehen? Und was ist mit Seife? Salz? Streichhölzern? Petroleum? An Chinin will ich gar nicht erst denken! Wie sollen wir ohne all das überleben?«

»Ich weiß es nicht«, entgegnet Kondem traurig.

Faydé wendet den Blick ab, steht schluchzend auf und läuft davon.

2

»Sie will weg. Sie ist fest entschlossen, zu gehen. Ich kann nichts tun, um sie aufzuhalten!«

Mit gedämpfter Stimme, damit die im Hof spielenden Kinder sie nicht hören, vertraut sich Kondem ihrer Freundin Sadjo an. Die Schatten unter ihren geröteten Augen verraten lange, schlaflose Nächte.

»Du wusstest doch, dass sie früher oder später in Versuchung kommen würde. Und sie hat recht, Kondem! Was erwartet sie hier? Nenn mir eine einzige Person im Dorf, die das Abenteuer nicht gewagt hätte!«

»Du weißt, was mir Sorge macht«, flüstert Kondem und vergewissert sich unruhig, dass keine neugierigen Ohren mithören.

»Du kannst diese alte Geschichte nicht ewig aufwärmen. Du bist sicher die Einzige, die noch daran denkt!«

Kondem taucht in Erinnerungen ab, die sie lieber vergessen hätte. Aber jeder einzelne Gesichtszug ihrer Tochter lässt sie wieder aufleben. Bis zu ihrem Namen. Was war nur in ihre Mutter gefahren, sie Faydé zu nennen, »Glücksfund« auf Fulfulde, der Sprache der Fulbe. Faydé! Ein Glücksfund. Wie durch eine glückliche Fügung gewonnen. Faydéré! Zynisch, so das Ergebnis einer Vergewaltigung zu benennen, an die ihre Mutter nie geglaubt hat. Sie war überzeugt, dass Kondem dem Charme ihres Arbeitgebers verfallen sein musste. Als dieser die Schwangerschaft bemerkte, hatte er sie auf der Stelle entlassen. Und sie war schamerfüllt ins Dorf zurückgekehrt. Doch entgegen aller Erwartung freute sich ihre Mutter, die sie zuvor monatelang mit Vorwürfen überhäuft hatte, über die wie vom Himmel gefallene kleine Enkeltochter.

Um für ihr Kind sorgen zu können, begann Kondem wieder in Maroua zu arbeiten. Sie fand eine Stelle als Dienstmädchen im selben Viertel, in dem sie schon zuvor gearbeitet hatte. Doch schon bald behaupteten böse Zungen, die hübsche kleine Faydé auf ihrem Rücken sehe dem kleinen Mädchen im Haus gegenüber auffallend ähnlich. Der zunehmend harte Blick ihres ehemaligen Arbeitgebers siegte schließlich über Kondems Kühnheit und, in Angst um die eigene Sicherheit wie um die ihrer Tochter, war sie ins Dorf geflüchtet und nie wieder zurückgekehrt. Als junge Mutter hatte sie den erstbesten Anwärter geheiratet.

Faydé wusste nichts über die genauen Umstände ihrer Geburt und auch wenn sie ihr seltsam schienen, stand für sie fest, dass dieser Mann ihr Vater war. Seitdem hatte sich die Familie um drei Jungen und ein kleines Mädchen vergrößert.

»Und was, wenn er ihr dort begegnet?«

»Er? Der erinnert sich doch nicht mal an dich! Wie viele Bedienstete sind seitdem dort gewesen?«

»Du weißt doch, dass ich wegen der Art, wie er mich und Faydé ansah, ins Dorf zurückgekehrt bin.«

»Ja, aber das war vor einer Ewigkeit! Seitdem hat er sich bestimmt mit anderen Dienstmädchen die Zeit vertrieben und wer weiß, vielleicht hat er noch mehr Faydés in die Welt gesetzt!«

Sadjo bricht über den eigenen Witz in Lachen aus. Kondem, noch immer unruhig, überhört den Scherz und sagt bedrückt:

»Trotzdem – er könnte sie wiedererkennen!«

»Kondem, du übertreibst. Faydé ist erwachsen geworden. Sogar Eltern, die ihre Kinder großgezogen haben, erkennen sie nach einer langen Trennung nicht immer wieder! Und du glaubst wirklich, ein Typ würde sich an eine Tochter erinnern, die er weder gekannt noch anerkannt hat? Ich will dich nicht verletzen, aber für ihn warst du nicht mehr als ein einfaches Dienstmädchen. Er hat bestimmt ein Dutzend andere gehabt!«

»Trotzdem ist es möglich, dass er sich erinnert!«

»Und wenn schon! Es wäre ihm egal. Sie wäre nur ein Dienstmädchen von vielen.«

»Genau das macht mir Sorgen!«

»Du kennst doch die Leute aus der Stadt. Wie stolz sie sind und wie sie uns verachten …«

»Genau das macht mir Sorgen!«, wiederholt Kondem.

Die beiden Jugendfreundinnen haben sich immer gegenseitig unterstützt und Kondem hat ihre ungeschriebene Regel nicht gebrochen: Als die Last der Sorgen zu schwer für sie alleine wurde, hat sie sich Sadjo anvertraut, die ihr seitdem jeden Abend Gesellschaft leistet. Die beiden Frauen sitzen vor einem Eimer auf einer alten Matte und knacken mechanisch die trockenen Erdnussschalen, ohne hinzusehen, werfen sie die Kerne in den danebenstehenden Teller.

»Die Stadt ist groß. Warum sollte sie ausgerechnet im Haus ihres Vaters landen?«

»Er ist nicht ihr Vater«, unterbricht Kondem sie trocken.

»Wie du meinst. Du bist diejenige, die glaubt, er sei es!«

»Sie weiß nichts von dieser Sache.«

»Aber es ist doch keine große Sache! Eine Sache, an die sich wahrscheinlich niemand außer dir erinnern will. Und ich frage mich, warum …«, spottet Sadjo, um ihre Freundin aufzumuntern.

Kondem ist nicht nach Lachen zumute:

»Und wenn sie den Lügengeschichten aus der Stadt glaubt? Und wenn sie uns verleugnet, wie die anderen, die zu deren Religion übergetreten sind?«

»Das wäre ja nicht so schlimm, wenn sie dafür ein besseres Leben hat.«

»Für mich wäre es schlimm, wenn ich meine Tochter verliere!«

»Du würdest sie doch nicht verlieren, nur weil sie zum Islam übertritt!«

»Natürlich würde ich das! Sieh dich um. Alle Islam-Konvertierten haben das Dorf verlassen, ihre Traditionen und Familien aufgegeben. Nicht einmal ihren Namen haben sie behalten.«

»Manche, ja. Aber du kannst das nicht verallgemeinern. Töchter verlassen ihre Mütter nicht.«

»Aber manchmal schämen sie sich für sie. Was, wenn sie schwanger wird?«

Kondem hat den Finger in die Wunde gelegt. Beide verfallen in grüblerisches Schweigen. Wie oft hat Sadjo ihre Angst offenbart, was ihrer eigenen Tochter Srafata, die seit Kurzem in Maroua arbeitet, widerfahren könnte? Und was für eine Erleichterung sie jedes Mal verspürt, wenn sie fröhlich und scheinbar sorglos nach Hause zurückkehrt! Noch Tage später beobachtet Sadjo heimlich ihre Tochter in der Sorge, ein Anzeichen dessen zu erkennen, was sie am meisten fürchtet.

Eine Gruppe sich unterhaltender Frauen kommt auf sie zu, jede von ihnen trägt eine Schüssel auf dem Kopf und einen Eimer in der Hand. Als sie vor ihnen stehen bleiben, unterbrechen sie die Stille und die finsteren Gedanken der beiden Freundinnen.

»Kondem, ich habe dich schon seit Tagen nicht mehr am Markt gesehen. Heute Morgen war ich sogar bei dir, um nachzusehen, ob alles in Ordnung ist. Deine Tochter meinte, du bist auf den Feldern.«

»Danke, das ist nett von dir. Ich hatte einen Malariaanfall, aber heute geht es mir schon viel besser.«

»Du siehst wirklich nicht gut aus. Du solltest viel Kräutertee trinken. Wir holen Wasser. Kommt ihr mit?«

»Nein, wir sind müde«, sagt Kondem und zwingt sich zu einem Lächeln. »Dada Srafata leistet mir etwas Gesellschaft. Unsere Töchter erledigen das für uns. Vielleicht sind sie schon da! Aber sind die Brunnen nicht fast alle versiegt, geht ihr zur Pumpe?«

»Nein, die ist zu weit weg und dort sind zu viele Leute. Wir gehen zur Kirche. Das ist der einzige Brunnen, der noch Wasser hat.«

Die Frauen verabschieden sich und erneut legt sich wie von Zauberhand Stille über die beiden. Eine Weile vernimmt Kondem noch die fröhlichen Stimmen aus der Ferne. Als sie langsam abklingen, widmet sie sich wieder ihren Sorgen.

»Wenn jetzt auch noch Faydé geht, wer soll mir dann mit den Kindern und den Feldern helfen? Wer soll mich unterstützen?«

»Sie kann nicht deinen Mann ersetzen«, entgegnet Sadjo knapp.

Kondem seufzt. Sie ist gerade erst dreißig geworden und Sorgen und Elend haben bereits tiefe Falten in ihr Gesicht gegraben. Sie trägt einen im Laufe der Jahre durch die vielen Wäschen verblichenen Pagne und ein zerknittertes T-Shirt, auf dem, kaum noch zu erkennen, der Präsident abgebildet ist – während der Wahlkampagnen werden sie gratis verteilt und die Dorfbewohner tragen sie oft als Alltagskleidung. Das kleine Mädchen, das in der Nähe im Sand gespielt hat, kommt weinend auf Kondem zugelaufen. Ohne sie anzusehen, hebt Kondem das Oberteil und hält ihr eine abgezehrte Brust entgegen, die das Mädchen gierig an sich reißt.

Man würde die Mutter zehn Jahre älter schätzen, es scheint, als würde das ganze Elend der Welt auf ihren Schultern lasten. Und nun hat ihr Sadjo dieses andere Ereignis in Erinnerung gerufen, eine Katastrophe, die zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt über sie hereingebrochen ist: Ihr Mann ist nun schon seit Monaten verschwunden. Wo kann er sein? Hat er sich wirklich, wie böse Zungen behaupten, diesen Barbaren angeschlossen, die das Dorf überfallen und erbarmungslos alle getötet hatten, die ihrer Zerstörungswut in den Weg gekommen waren? Die Männer von Boko Haram hatten das Dorf in einer dunklen Nacht heimgesucht und alles geplündert. Es war ein schrecklicher Angriff gewesen. Sie hatten mitgehen lassen, was sie konnten, die Vorräte und das Vieh, und schließlich die Häuser in Brand gesetzt. Und dem alten Mjiri hatten sie die Kehle durchgeschnitten, weil er es gewagt hatte, zu protestieren.

Kondem weigert sich zu glauben, dass Doubla imstande wäre, wie diese Verbrecher zu werden, die sie, hinter einem Hang versteckt und die Kinder fest an sich gedrückt, in dieser Nacht beobachtet hatte. Doubla wäre ihnen niemals freiwillig gefolgt.

»Was soll aus mir werden, wenn sie fortgeht?«

»Was soll aus dir werden, wenn sie bleibt? Du brauchst das Geld, das sie dir schicken wird. Du hast sonst niemanden, der dich unterstützt.«

»Vielleicht kommt Doubla ja wieder!«

Erneut macht sich beklommenes Schweigen zwischen ihnen breit. Sie kommt nicht mehr alleine zurecht. Nichts hat sie vorbereitet auf das, was seit einiger Zeit in der Region los ist. Die Ernteausfälle, wenn die Saison schlecht ist, der Regen ausbleibt und Hirse und Mais nicht überleben, sind niemandem neu hier. Immerhin mangelt es nicht an Erdnüssen und Bohnen. Und im Notfall können sie, während sie auf bessere Tage hoffen, ein paar Ziegen oder Hühner entbehren, um in der Stadt Vorräte einzukaufen. Auch der Hunger ist Kondem und Sadjo nicht neu. Sie können zwar nicht täglich kochen, aber immerhin findet man immer irgendeine Kleinigkeit zu essen im Dorf. Die Natur geizt nicht mit ihren Früchten! Aber die Angst, die plötzlich die ganze Region erfasst hat, war bisher allen fremd. Erst seit ein paar Monaten hören sie von Unruhen und von Fremden, die Elefanten im Busch niedermetzeln, was sehr sonderbar ist. Es ist die Rede von einem »Heiligen Krieg«, von einem Dschihad durch die Männer, die sich Boko Haram nennen. Diejenigen, die sich an das Leid der indigenen Völker erinnern, die von den besten Ländern vertrieben wurden, in die Berge flüchten mussten und teilweise im Namen Allahs versklavt wurden, sind zwar noch immer verbittert, aber niemand konnte damit rechnen, dass mehr als ein Jahrhundert später in eben diesen Bergen, im Namen desselben Allahs, das Dorf angegriffen würde, um die Vorräte zu plündern, das Vieh an sich zu reißen, Widerständige umzubringen und nebenbei noch junge Männer, Frauen und Kinder zu entführen!

»Vergiss deinen Mann, Kondem. Egal, was ihm zugestoßen ist, du hast keine Zeit ihm nachzuweinen, während unschuldige Münder darauf warten, von dir gefüttert zu werden. Wenn Doubla freiwillig gegangen ist, hat er deine Tränen nicht verdient. Und wenn man ihn gezwungen hat, musst du tapfer sein.«

»Du hast recht.«

»Lass deine Tochter gehen. Du brauchst das Geld. Wie wir alle hier. Wir sind angewiesen auf das, was sie in der Stadt verdienen. Du musst der Wahrheit ins Auge blicken. Selbst Blinde müssen irgendwann die Augen öffnen.«

»Du weißt, was mir Angst macht. Ich will nicht, dass sich die Geschichte wiederholt.«

Die beiden Freundinnen sitzen sich gegenüber, ihre Köpfe berühren sich beinahe. Sie flüstern, zwischen zunehmend langen Pausen, wie um die Worte der anderen besser wirken zu lassen. Nur das Knacken der Erdnussschalen zwischen ihren Fingern durchbricht die Stille. Als eine Katze miaut, lässt das kleine Mädchen irritiert von der leeren Brust ab und springt vom Schoß ihrer Mutter.

»Faydé wird erwachsen. Du kannst sie nicht ewig unter deinen Pagnes verstecken.«

»Diese Stadt ist gefährlich. Erst recht für ein naives Mädchen wie sie.«

»Auch nicht mehr als das Dorf. Wir waren alle naiv, als wir fortgegangen sind.«

»Diese Leute aus der Stadt … Du weißt, wie die sind! Was, wenn sie vergewaltigt wird? Oder noch Schlimmeres passiert?«

»Dass ein Mann sie entführt, vergewaltigt und zur Ehe zwingt kann ihr genauso gut hier passieren, und du könntest nichts dagegen tun. Die Vergewaltigung hat Tradition, und je länger sie hierbleibt, umso größer das Risiko!«

Kondem lässt ihre Freundin einen Moment alleine und macht sich in der Ecke, die ihr als Küche dient, zu schaffen. Sie sammelt ein paar herumliegende Holzscheite ein, sucht nach Zweigen und entfacht das Feuer zwischen den drei Steinen, auf denen sie einen Topf platziert. Das Abendessen ist in weniger als zwanzig Minuten fertig – ein dürftiges Essen, so nährstoffarm und einfach wie schon die Mahlzeiten der letzten Tage. Couscous aus rotem Hirsemehl, das immerhin den Vorteil besitzt, zu sättigen, mit bokko, einer Soße aus getrockneten, zu Pulver gemahlenen Baobab-Blättern, in der vereinzelt ein paar Bohnen schwimmen. Es gibt weder Fleisch noch Fisch, aber für den Geschmack gibt sie noch ein kleines Stück Zwiebel und gelben Chili dazu.

Laut ruft sie die draußen spielenden Kinder herein. Ohne sich lange bitten zu lassen, kommen sie angestürmt.

Kaum haben sie die kleinen Portionen verputzt, kehren sie zu ihrem Spiel zurück, während Kondem und Sadjo sich beim Essen Zeit lassen. Kondem knetet ein kleines Bällchen Couscous zwischen ihren Fingern, tunkt es in die Soße und gibt ihrer jüngsten Tochter etwas davon ab, ehe sie den Rest in ihrem Mund verschwinden lässt. Um das bescheidene Essen herum wird das Gespräch wieder alltäglich.

Als Sadjo schließlich aufbricht, begleitet sie Kondem noch bis zu dem Zaun ihres kleinen Hofes. Von Weitem erblicken sie ihre Töchter, wie sie fröhlich plaudernd nach Hause kommen. In den zärtlichen Blicken der beiden Mütter blitzt ein Anflug von Stolz auf, der sich mit einer bedrückenden Ungewissheit mischt.

Kondem flüstert:

»Deine Srafata ist jetzt schon zwei Jahre dort. Hast du keine Angst?«

»Kommt das Herz einer Mutter denn jemals zur Ruhe? Aber selbst Angst ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten können. Lass deine Tochter gehen, Kondem. Sie wird so oder so gehen, ob du willst oder nicht. Und weine nicht. Oft muss ein Opfer gebracht werden, damit die anderen überleben.«

3

Der Morgen dämmert und das noch vom Schlaf benommene Dorf legt nur mühevoll seine Trägheit ab. Allein das Krähen der Hähne zerreißt die Stille. Ein Vogel nach dem anderen kreischt sich heiser, als wollten sie die Geister der Nacht vertreiben. Im etwas weiter entfernten muslimischen Teil des Dorfes wird ihr Gesang von der Stimme des Muezzins erwidert, der zum ersten Gebet des Tages aufruft.

Und so erwacht das Dorf.

Die Vögel singen nun aus voller Kehle. Alle folgen ihrem eigenen Rhythmus: Ein Schaf blökt, eine Mutter stampft den Brei für ihre Kinder. Die Kirchenglocken läuten monoton.

Kondem hat es eilig, sie geht entschlossen, einen Hahn unter den Arm geklemmt. Faydé rennt ihr hinterher. Ihre Mutter schweigt.

Faydé schlief noch, als ihre Mutter sie in aller Frühe geweckt und aufgefordert hatte, sie zu begleiten – ohne zu sagen, wohin. Nun befinden sie sich auf einem geschlängelten Pfad und steuern auf den großen Berg im Westen des Dorfes zu. In der noch kühlen Morgenluft laufen ihnen hier und da Eichhörnchen über den Weg, die ihnen zur Begrüßung kurz zunicken, ehe sie in rasendem Tempo davonflitzen.

Das Mädchen zieht es vor zu schweigen, um ihre Mutter nicht zu verärgern. Für einen kurzen Augenblick bekommt sie es sogar mit der Angst zu tun. Was, wenn ihre Mutter ein falsches Spiel spielt? Was, wenn ihre Mutter zu allem bereit ist, um sie von ihrem Plan abzuhalten? Es wäre schließlich nicht das erste Mal im Dorf, dass Eltern ihre Töchter im Gegenzug für einen ordentlichen Brautpreis oder aus Frust über ihre Forderungen verheiraten. Faydé vertreibt ihre Befürchtungen mit einem Achselzucken. Jetzt fängt sie schon an zu spinnen. Ihre Mutter liebt sie mehr als alles andere auf der Welt, sie würde ihr doch nie etwas antun!

Sie umrunden den Berg, bis sie den flachsten Hang erreicht haben und beginnen, hinaufzusteigen. Eine riesige Python ruht sich auf einem mit der Zeit glatt gewordenen Felsen aus, der Kopf verharrt auf dem schweren Körper. Auch als sie näher kommen, rührt sie sich nicht vom Fleck, und die beiden Frauen gehen seelenruhig an ihr vorbei. Sie grüßen höflich, denn die Python gehört zu den Bergen. Sie gilt als natürliche Hüterin des Dorfes und manche Familien bringen ihr Hähne, Hasen und ab und zu sogar Ziegen als Opfergaben. Der Pfad wird schmaler und Steine erschweren den Aufstieg. Hier und da sind noch Ruinen von Hütten zu sehen, deren Bewohner sich hier jahrzehntelang vor den fulbischen Kriegern, die sie zwangsislamisieren oder versklaven wollten, versteckt haben und nun schon seit Langem ins Flachland zurückgekehrt sind, wo das Leben inzwischen sicherer und einfacher ist.

Endlich bricht Kondem das Schweigen.

»Wir sollten uns beeilen! Ich hoffe, wir finden ihn. Er ist so geheimnistuerisch, dass er manchmal tagelang wer weiß wohin verschwindet! Mach schneller, Faydé!«

Alle wissen, wo sich die Höhle befindet, in die sich der Wahrsager und Hexer des Dorfes zurückgezogen hat. Der Alte weigert sich, hinunter ins Flachland zu ziehen, und weil alle Angst vor ihm haben, ist seine Abwesenheit auch allen recht. Doch trotz seiner unheimlichen Aura wird Adaw großer Respekt entgegengebracht. Kein Dorfbewohner würde je eine wichtige Entscheidung treffen, ohne vorher seinen Rat eingeholt zu haben. Adaw, der in seiner Jugend Schmied und zur Not auch Totengräber gewesen ist, praktiziert den Ahnenkult nach animistischer Auffassung, ohne dabei jene zu verurteilen, die zu Christen oder Muslimen geworden sind. In dieser Region, in der hauptsächlich Christen, Animisten und eine Minderheit Muslime leben, suchen ihn, ungeachtet ihrer Religion, ohnehin alle Dorfbewohner auf, um die Weisheit der Berggeister anzurufen, die er so liebt und verehrt. Für Adaw ist das alles, was zählt.

Als sie ihr Ziel endlich erreichen, steht der alte Mann vor seiner Höhle und zerschneidet, in Beschwörungsformeln vertieft, sorgfältig Stäbe. Seinen Besuch scheint er kaum zu bemerken. Faydé, die zum ersten Mal hier oben ist, beobachtet neugierig den für seine Weisheit und genauen Prognosen berüchtigten Hexer. Viele kommen von sehr weit her, um ihn um Hilfe zu bitten. Wie oft hat ihre Mutter bei ihm Rat gesucht, wann sie die Felder besäen und mit der Ernte beginnen sollte? Und heute ist sie offenbar wegen Faydé gekommen. Hat sie sich vielleicht entschlossen, sie gehen zu lassen? Jedenfalls sicher nicht ohne die Gewähr, die nur Adaw ihr geben kann!

»Da bist du ja, Kondem! Hast du gut geschlafen?« fragt er. Nach einem kurzen Blick fügt er hinzu: »Wohl kaum. Du wärst nicht so früh hier, wenn dich nachts kein böser Geist quälen würde. Kommt näher! Herein!«

Er greift nach seinem Gehstock, richtet sich mit einer für sein Alter energischen Geste auf und führt die beiden Frauen in seine Höhle. Dutzende Tonkrüge sind dort gelagert. In der Mitte bedeckt ein Pantherfell den Boden. Er nimmt darauf Platz und beginnt, in seinen Vasen zu kramen. Amulette liegen überall verteilt im Raum herum, manche hängen sogar von der Decke herab. Der alte Mann ist groß und hager, seine Haut ist dunkel. Seine Augen sind rot und tief wie die eines Raubvogels, versprühen aber eine gewisse Güte. Er bewegt sich langsam und spricht so leise, dass sie genau hinhören müssen, um ihn zu verstehen.

»Was führt dich zu mir, Kondem? Ich frage, dabei kann ich es mir denken. Ach, das Herz einer Mutter! Viele deiner Schwestern sind in letzter Zeit bei mir gewesen. Manche sind mit ihren Töchtern gekommen, andere nicht. Alle mit Kummer in den Augen und Fragen auf den Lippen. Wann hört das Herz einer Mutter auf, sich zu sorgen? Wahrscheinlich nie. Ein Kind bringt sie nur einmal zur Welt, aber Mutter bleibt sie ein Leben lang!«

Während er seinen Monolog fortsetzt, durchforstet er weiter seine Krüge. Schließlich bringt er einen weißen Stoff zum Vorschein, entfaltet ihn sorgfältig und enthüllt mehrere, mit der Zeit glatt gewordene Quarzsteine unterschiedlicher Größe. Er legt die frisch geschnittenen Stäbe dazu und murmelt:

»Ich wusste, du würdest kommen!«

Er nimmt die Steine in seine trockenen und faltigen Hände und lässt sie in einer scheinbar vertrauten Bewegung zwischen den Fingern kreisen, während er leise in einer fremden Sprache zu ihnen spricht. Er haucht sie an, summt Beschwörungen, seine Stimme ist zunächst sanft, dann wird sie lauter und bedrohlicher. Faydé presst sich ängstlich an ihre Mutter. Ihr Herz rast, sie erwägt, die Flucht zu ergreifen. Nur die Gegenwart ihrer Mutter gibt ihr den Mut, zu bleiben – auch wenn diese kaum weniger nervös wirkt. Wird sie hören, was sie auf keinen Fall hören will?

Der Hexer macht mit seinem Ritual weiter und schon bald füllt sich die Höhle mit seltsamem Geschrei, das den beiden Frauen die Haare aufstellt. Es ist, als würde sich der Hexer mit unsichtbaren Geistern unterhalten! Erneut haucht er die Steine an, dann wirft er sie auf den Boden und prüft aufmerksam, an welchen Platz sie gefallen sind. Schließlich flüstert er:

»Wie alle Mädchen in ihrem Alter will auch deine Tochter fort. Sie will herausfinden, wer sie ist, und will sich nützlich machen. Sie läuft ihrem Schicksal entgegen! Dein Mutterherz, Kondem, ist gespalten. Ein unerbittlicher Kampf wird in ihm ausgetragen. Das quält dich. Ein Teil von dir versteht, dass sie gehen muss, will sie erwachsen und glücklich werden lassen. Ein anderer ist deiner Rolle als Mutter und damit verbundenen Fragen geschuldet. Deine Tochter wird fortgehen und gesund und munter zurückkehren. Und anschließend wird sie sich erneut auf den Weg machen …«

Er wirft einen der zerkleinerten Stäbe, wirkt aber unzufrieden. Er wirft ihn wieder und wieder. Schließlich breitet sich ein Lächeln auf seinem Gesicht aus.

»Ihr wird nichts Schlimmes passieren. Sei unbesorgt!«

Kondem und ihre Tochter atmen erleichtert auf. Endlich haben sie eine Antwort auf ihre Fragen. Faydés Herz springt vor Freude: Sie wird mit der Erlaubnis ihrer Mutter fortgehen können und noch dazu mit der Gewissheit, dass ihr nichts passieren wird! Nicht eine Sekunde hinterfragt sie die Worte des weisen Adaw. Kondem räuspert sich und sagt verlegen:

»Ich hätte da noch eine andere Frage …«

»Das Herz einer Frau. Oh, Herz einer Frau! Hast du ein Huhn mitgebracht?«

Wortlos zieht sie den Hahn aus den Falten ihres Pagnes hervor. Der alte Mann packt ihn und durchtrennt die Schnur, die seine Beine fesselt. Für eine Weile nimmt er wieder seine Beschwörungen auf, bis er schließlich das Tier ermahnt:

»Leg dich ordentlich hin! Du darfst nicht schlecht liegen – selbst wenn einer von uns beiden sterben muss!«

Er summt weiter vor sich hin, ritzt den Vogel mit einem Hirsestängel am Schnabel auf und schneidet ihm die Kehle durch. Dann lässt er den Hahn vor sich fallen. Das Tier springt, dreht sich und schlägt mit den Flügeln, bis es in sich zusammensackt.

»Leg dich ordentlich hin! Du musst ordentlich liegen! Wehe dir, wenn du schlecht liegst!«, gebietet Adaw erneut dem sterbenden Tier.