10,99 €

Mehr erfahren.

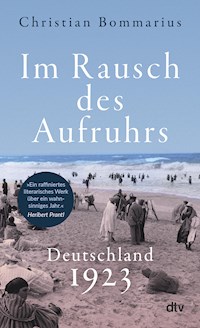

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Das turbulenteste und spannendste Jahr der Weimarer Republik 1923 ist das Jahr der Hyperinflation, in der Angestellte die Geldscheine eines Wochenlohns mit der Schubkarre transportierten. 1923 ist das Jahr der Besetzung des Ruhrgebiets und einer heftigen Streikwelle. 1923 ist das Jahr von blutig niedergeschlagenen kommunistischen und nationalsozialistischen Aufstandsversuchen. Und es ist das Jahr radikaler Gegensätze zwischen bitterer Armut einerseits und einer orchideenhaft blühenden Unterhaltungskultur. 1923 ist in seiner Ambivalenz das Ende der Nachkriegszeit und der Auftakt zu den Goldenen Zwanzigerjahren der Weimarer Republik. Christian Bommarius setzt das Panorama eines Jahres der Extreme durch eine Vielzahl meisterhaft erzählter Geschichten und Porträts zusammen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 386

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Christian Bommarius

Im Rausch des Aufruhrs

Deutschland 1923

dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München

Für Kristin

Und lächelnd warteten im Hintergrund dieselben, die das deutsche Volk in dieses Chaos getrieben, mit der Uhr in der Hand: »Je schlimmer im Land, desto besser für uns.« Sie wussten, dass ihre Stunde kommen würde.

Stefan ZweigZweig, Stefan, Die Welt von Gestern – Erinnerungen eines Europäers (1942)

Wer ist dieses Ausrufezeichen der Not?

Welch’ Abgesandter vom Tode?

Man weiß nicht – ist es der Hungertod?

Oder die neueste Linie der Mode?

Marcellus SchifferSchiffer, Marcellus, Die Linie der Mode, Chanson (1923)

Januar

Das Romanische Café in der Nähe der Gedächtniskirche ist Treffpunkt der Künstler und Intellektuellen. Die Arrivierten sitzen in einem Nebenraum, dem »Bassin für Schwimmer« mit etwa 20 Tischen, alle anderen werden in den Hauptraum verwiesen, dem »Bassin für Nichtschwimmer« mit 70 Tischen.

Auf die Besetzung des Ruhrgebiets durch französische und belgische Truppen reagiert die Reichsregierung mit einem Aufruf zum passiven Widerstand. Dabei bleibt es nicht. Es kommt zu zahlreichen Sabotageakten.

Mit diesem Monat beginnt das wildeste Jahr der Weimarer Republik. Deutschland ist mit seinen Reparationszahlungen in Verzug. Frankreich und Belgien revanchieren sich mit der Besetzung des Ruhrgebiets. Dafür wiederum revanchiert sich die Reichsregierung mit dem Aufruf zum passiven Widerstand. Den Zechenbesitzern wird die Lieferung von Kohle und Koks an Frankreich und Belgien verboten. Protestkundgebungen der Deutschen, Streiks und Sabotage, drakonische Strafen der Franzosen und Belgier und Ausweisungen unbeugsamer Oberbürgermeister dort. Die Deutschen beklagen die Härte der Besatzungsmächte, sie haben offenbar vergessen, mit welcher Brutalität sie während des Krieges in den besetzten Gebieten vorgegangen sind. Die Franzosen beschweren sich über den Bruch des Versailler Vertrags, über ihre eigentliche Intention schweigen sie – die Vergeltung für die Brutalität der Deutschen.

Mit der Ruhrkrise verschärft sich die wirtschaftliche Lage des Deutschen Reichs. Es ist bei seiner eigenen Bevölkerung durch die Kriegsanleihen hoch verschuldet, die Reparationsverpflichtungen sind exorbitant, im Gegenzug für den passiven Widerstand muss die Regierung die Löhne für die Arbeiter weiterzahlen. Sie bringt immer mehr Geld in Umlauf, die Preise explodieren. Schon mit Beginn des Krieges hatte die Inflation eingesetzt. Nach Kriegsende hat sich der Wertverfall der Reichsmark beschleunigt. Jetzt ist sie in freiem Fall: Im Januar 1917 hatte ein Kilo Roggenbrot 34 Pfennig gekostet, im Dezember 1920 stieg der Preis auf 2 Mark, im Dezember 1922 auf 163 Mark 15. Zum Beginn dieses Jahres springt der Brotpreis auf 250 Mark.[1]

Der neue Mensch ist da. Seine Produktion war angekün digt. Aber die Sowjetunion, die sich zur Herstellung des neuen Menschen verpflichtet hat, gibt es erst seit ein paar Stunden – seit Ende des eben vergangenen Jahres –, und in dieser kurzen Zeit war selbst den entschlossensten Führern der Weltrevolution die Planerfüllung nicht möglich. Sie wären ohnehin zu spät gekommen.

Der neue Mensch ist längst geboren. Er treibt sich seit einiger Zeit im westlichen Europa und in den Vereinigten Staaten herum, ein Schreckgespenst, zumindest für die Männer. Denn der neue Mensch ist eine Frau. Sie ist jung, selbstbewusst, fährt Auto, raucht in der Öffentlichkeit, trägt Bubikopf, Smoking und Monokel, verhöhnt die Bourgeoisie, der sie selbst angehört, und vergnügt sich mit männlichen und weiblichen Geliebten: »Chacun à son goût. Jeder nach seinem Geschmack.«

Vor einigen Monaten hat ihr der französische Schriftsteller Victor MargueritteMargueritte, Victor zum Eingang in die Literatur verholfen: Die junge Monique Lerbier, Tochter eines Fabrikanten, sprengt die Fesseln der korrupten bürgerlichen Gesellschaft, bricht mit ihrer Familie, stürzt sich ins Leben der Boheme mit Opium, Koks, freier Liebe und dem ganzen Pipapo. Zugleich reüssiert sie als umsichtige Geschäftsfrau. Der Titel des Romans gibt dem neuen Menschen – jedenfalls dem neuen Frauentyp der Epoche – seinen Namen: »La Garçonne«. Ist es Pornographie, eine Verführung der Jugend, eine Anleitung zum Unsittlichsein? In jedem Fall ist »La Garçonne« ein Skandalroman. Und es ist der größte Bestseller des Jahrzehnts, der in zwölf Sprachen übersetzt werden wird, in diesem Jahr auch ins Deutsche.

Natürlich, die Deutschen! Sie lieben die Franzosen noch inniger als die Franzosen die Deutschen. Deshalb lieben die Deutschen den Roman, der angeblich die Ehre Frankreichs beschmutzt wie kein Buch zuvor. Und das durch einen französischen Schriftsteller, den Sohn eines Generals, der 1870 bei Sedan sein Leben für die Ehre Frankreichs ließ. Victor MargueritteMargueritte, Victor ist nicht nur ein Verfechter der Gleichberechtigung, er ist auch Pazifist und – nur wenige Jahre nach dem Triumph Frankreichs über das deutsche Kaiserreich – Anhänger eines geeinten Europas. Für so einen ist kein Platz in der Légion d’honneur. Am 1. Januar 1923 wird Victor Margueritte »pour grave faute contre l’honneur, wegen schwerer Verfehlungen gegen die Ehre« aus der Ehrenlegion ausgeschlossen.[2]

In der Neujahrsnacht brennt das Goetheanum, das Zentrum der Anthroposophie, in Dornach bei Basel. Um zwölf Uhr, als alle Glocken zum neuen Jahr läuten, brechen die Flammen zwischen den beiden Kuppeln hervor. Eine Künstlerin hat am frühen Abend ein rätselhaftes Geräusch gehört, wie von einem Sturmwind zwischen den Wänden. Sie wurde ausgelacht, denn es ist windstill an diesem Abend. Doch berichten später alle Anwesenden von ihrer Empfindung, seit Stunden habe etwas Schweres in der Luft gelastet. Bei ihrem Auftritt, sagt die Künstlerin, habe sie das Gefühl gehabt, dass alle ihre Bemühungen, gegen das Dunkle, Drückende zu kämpfen, vergeblich gewesen seien.

Aus dem Feuermeer dringt das Tönen der Orgel, jedes der im Holzbau verwendeten verschiedenen Metalle leuchtet im Verglühen in einer anderen Farbe auf. Die Säulen, die die Kuppeln tragen, brennen wie Fackeln. Das farbige Glas der Fenster birst und schmilzt. Zehn Jahre nach seiner Grundsteinlegung verwandeln unbekannte Brandstifter, vermutlich Kritiker der Lehre Rudolf SteinersSteiner, Rudolf, das Goetheanum in Asche, nur der Sockelbau, auf Wunsch des Bauherrn aus Beton gegossen, bleibt stehen. Kurt TucholskyTucholsky, Kurt höhnt: »Sein ›Steinereanum‹ in der Schweiz haben sie ihm in Brand gesteckt, eine Tat, die durchaus widerwärtig ist. Es soll ein edler, kuppelgekrönter Bau gewesen sein, der wirkte wie aus Stein. Er war aber aus Holz und Gips, wie die ganze Lehre.« TucholskyTucholsky, Kurt kann natürlich nicht ahnen, wie viel Feuer und Flamme das Jahr noch zu bieten hat.[3]

Neujahr, noch einmal, in Berlin. Das Jahr ist wenige Stunden alt, und Marcellus SchifferSchiffer, Marcellus fühlt sich am Ende. Sein Résumé des vergangenen Jahres: Ein paar – nebbich – Erfolge mit Chanson-texten im Kabarett Trude HesterbergsHesterberg, Trude, der »Wilden Bühne« im Keller des »Theaters des Westens«. Ein paar Novellen, ein paar Stücke, ein paar Mappen mit Zeichnungen, ein paar neue Bekannte. C’est tout! Demgegenüber: Glaube an Menschen, die nur blutleere, krankhaft verzerrte Puppen waren. Glaube an einen Freund, der die Freundschaft hinterrücks verhöhnte. Dazu die herrschsüchtige Mutter, die ihn am letzten Tag des Jahres mehrere Male aus dem Zimmer warf.

Vor allem aber Marguerite LionLion, Marguerite, Margo, hysterischer Backfisch ohne Selbstbeherrschung. Die Eifersucht, mit der sie ihn verfolgt, die Szenen, die sie ihm fast täglich macht, die Selbstmorddrohungen – unerträglich. Es heißt, die Tochter eines französischen Geschäftsmanns habe SchifferSchiffer, Marcellus in einem Modesalon kennengelernt. Seitdem ist sie sein Schatten, der ihn auf Schritt und Tritt zitternd vor Eifersucht begleitet.

Marcellus SchifferSchiffer, Marcellus kann nicht mehr. Er schreibt, er habe sie noch gern, aber eine Begegnung? Ausgeschlossen. Und was wird mit der »Wilden Bühne«? Trude HesterbergsHesterberg, Trude letztes Honorar im vergangenen Jahr – 75000 Mark – hat für einige Paar Strümpfe und eine Wollweste gereicht. Das lohnt die Mühe nicht. Der Dank der Hesterberg, dieser literarisch angehauchten Hure, sei Ausnutzen, schreibt Marcellus SchifferSchiffer, Marcellus, solange sie einen brauche. Sein Motto für das kommende Jahr lautet immerhin: »Versuchen wir’s noch mal. Vielleicht wird’s diesmal besser.« Er glaubt natürlich nicht daran. Er glaubt nur an Enttäuschungen, ein beinharter Melancholiker, der das Leben als Quelle von Langeweile und Überdruss betrachtet. Aber nicht einmal darin wird ihn das Jahr vor Enttäuschungen bewahren. Marcellus SchifferSchiffer, Marcellus wird demnächst einer der am lautesten gefeierten Autoren des Berliner Kabaretts, dank eines Chansons, das ihn schlagartig bekannt machen, und vor allem dank einer französischen Sängerin, die durch das Lied berühmt werden wird: Margo LionLion, Marguerite.[4]

Am 2. Januar nimmt der 25 Jahre alte Dr. Joseph GoebbelsGoebbels, Joseph in einer Filiale der Dresdner Bank in Köln seine Arbeit auf. Allerdings unter Protest. Der promovierte Philologe sieht seine Zukunft nicht hinter einem Bankschalter, umgeben von verzweifelten Kleinsparern, die in der Inflation ihre Ersparnisse verloren haben, und von skrupellosen, durch Devisengeschäfte reich gewordenen Spekulanten. Der junge Mann aus Rheydt, der noch immer bei seinen Eltern lebt, fordert vom Schicksal eine Karriere als Schriftsteller oder Journalist. Seit Jahren ohne Erfolg.

Weil er ein Krüppel ist und hinkt, hatte schon die Armee im Weltkrieg für ihn keine Verwendung. Weil es begabtere Schriftsteller und Journalisten gibt als den dritten Sohn des Prokuristen der Vereinigten Dochtfabriken GmbH (Rheydt), muss er seinen Lebensunterhalt anders verdienen. Morgens fährt er jetzt also mit dem Zug um halb sechs von Rheydt nach Köln, abends gegen acht Uhr zurück.

Zwar findet er nach kurzer Zeit ein Zimmer. Aber sein »klägliches Gehalt« reicht kaum für die Miete, ohne die Lebensmittelpakete und Geldanweisungen aus Rheydt käme Dr. GoebbelsGoebbels, Joseph nicht über die Runden. Er hat studiert und den Doktor gemacht – das soll keiner vergessen, weshalb er seinen Namen nie ohne Titel schreibt –, aber ein armer Teufel ist er geblieben. Da soll einer nicht depressiv werden. Dr. Goebbels ist depressiv. Jetzt wird er auch noch zum Verräter seiner Ideale. Denn Dr. Goebbels tritt in seinem Rheydter Bekanntenkreis vehement für die Rückbesinnung auf die »deutsche Seele« ein und für die Abkehr vom »wüsten Tanz um das Goldene Kalb«. Aber wo ist Dr. GoebbelsGoebbels, Joseph gelandet? Mitten im »Tempel des Materialismus«, in der Dresdner Bank, auf der Tanzfläche vor dem Goldenen Kalb. Seine Freundin, die jüdische Rheydter Lehrerin Else JankeJanke, Else, hatte es gut gemeint, als sie ihm über einen entfernten Verwandten die Stelle verschaffte.[5]

Joseph RothRoth, Joseph traut seinen Augen nicht. Er sitzt im »Romanischen Café« an der Gedächtniskirche, dem angesagtesten Boheme-Kaffeehaus Berlins, also Deutschlands, seit das »Café des Westens« am Kurfürstendamm, auch bekannt als »Café Größenwahn«, umgezogen ist und nun von der Boheme verschmäht wird. Käme Gottfried BennBenn, Gottfried hier zur Tür herein, Otto DixDix, Otto, Alfred DöblinDöblin, Alfred, Max LiebermannLiebermann, Max oder Franz WerfelWerfel, Franz, würde RothRoth, Joseph vermutlich nicht einmal den Blick von seinem unvermeidlichen Weinglas heben, alte Bekannte, manche von ihnen Stammgäste wie er. Aber es tritt auf: Richard der RoteRichard der Rote! Richard, noch vor einigen Jahren als Zeitungskellner im »Café des Westens« unbeschränkter Beherrscher des gesamten in- und ausländischen Lesestoffs, nimmt Platz an einem Tisch des »Romanischen Cafés« und lässt sich wie selbstverständlich von einem anderen Zeitungskellner die Blätter reichen, das »Wiener Journal«, das »Prager Tagblatt«, sogar die »La-Plata-Zeitung«.

Aber was ist das schon für ein Kellner. Kein Vergleich mit dem rothaarigen RichardRichard der Rote, als er noch im »Café des Westens« über die Zeitungen herrschte. Sein körperliches Missratensein glich Rangunterschiede aus »und stellte den Zeitungsträger mindestens in die Reihe der gerade gewachsenen Zeitungsschreiber«. Roths Blick rutscht auf dem geraden, langweilig abschüssigen Rücken des Zeitungskellners des »Romanischen Cafés« herunter: »Seine Existenz als Literaturträger ist nicht in allen Punkten gerechtfertigt.«

Wie anders, erinnert sich Roth melancholisch, war der rote RichardRichard der Rote. Er sah Generationen von Literaten kommen und gehen. Sie verschwanden in Gefängnissen und Ministerstühlen. Sie wurden Revolutionäre und Attachés. Und alle blieben sie ihm Geld schuldig (Joseph RothRoth, Joseph sehr wahrscheinlich auch). Richard wusste, wo ihre Texte nachgedruckt wurden, und er erzählte es ihnen. Und wenn sie unbekannt waren – er förderte sie. Roth erinnert sich jener Nacht, als das alte »Café des Westens« geschlossen wurde und RichardRichard der Rote unter den Gästen Unterschriften sammelte. Dieses Einfangen der Unsterblichkeit in ein Stammbuch, schreibt RothRoth, Joseph, war Richards letzte Handlung im Dienst der Literatur.

Nicht ganz. Am Samstag, dem 24. Juni vergangenen Jahres, hat sich Richard noch einmal als Dienstleister bewährt. Am Morgen jenes Tages war Außenminister Walther RathenauRathenau, Walther zu seinem Chauffeur ins Kabriolett gestiegen. Er wollte sich von seiner Villa in Berlin-Grunewald ins Auswärtige Amt in der Wilhelmstraße bringen lassen. Zwei Mitglieder der rechtsextremen, antisemitischen »Organisation Consul« (O.C.) hatten aus ihrem Wagen fünf Schüsse auf Rathenau abgegeben und eine Handgranate geworfen. RathenauRathenau, Walther war am Tatort gestorben – es war einer von 354 politischen Morden durch Rechtsextreme bis Ende des Jahres 1922, kein anderer hat die Weimarer Republik derart aufgewühlt. Die Täter waren geflüchtet. Zehn Minuten nach dem Attentat war der rote RichardRichard der Rote am Tatort vorbeigekommen. Er wusste, was in solchen Fällen zu tun ist. Richard informierte die Zeitungen. Wenn der ehemalige Zeitungskellner nicht gewesen wäre, hätten die Extrablätter eine Stunde länger auf sich warten lassen, spottet RothRoth, Joseph über die sinnlose Aktualitätsgeilheit der Tagespresse. Später im Jahr wird Roth, der in diesen Tagen als Feuilletonkorrespondent der »Frankfurter Zeitung« beginnt, einen Roman veröffentlichen, dessen Aktualität unvergleichlich ist in der Geschichte der deutschen Literatur.[6]

Apropos Walther RathenauRathenau, Walther. Am 3. Januar betritt um 22.30 Uhr im »Großen Schauspielhaus« in Berlin die Bühne Maximilian HardenHarden, Maximilian, wie gewohnt in Smoking und weißer Seidenweste. Harden, bis vor einem Vierteljahr Herausgeber der international berühmten Zeitschrift »Die Zukunft« und bis zu ihrem Zerwürfnis ein Freund Rathenaus, hatte wenige Tage nach der Ermordung des Außenministers einem amerikanischen Bekannten geschrieben, die Bestialität der Mörderbande werde nun wohl auch ihn erreichen. Er hatte recht behalten. Am Nachmittag des 3. Juli 1922 hatte HardenHarden, Maximilian den Brief in Grunewald in den Postkasten geworfen und sich eine Ausgabe der Tageszeitung »Le Temps« gekauft. Und während er im Weitergehen den Leitartikel überflog, hatten sich Mitglieder der »Organisation Consul« bemüht, neun Tage nach der Ermordung RathenausRathenau, Walther Hardens Prophezeiung wahrzumachen, waren über ihn hergefallen und hatten ihm mit einer eisernen Hantel auf den Kopf geschlagen, einmal, zweimal … insgesamt achtmal.

Zur Verwunderung des Opfers und der Attentäter hatte HardenHarden, Maximilian überlebt. Im Prozess führte den Vorsitz ein junger Richter, Sohn eines Rabbiners im schlesischen Glogau, der an seine Herkunft nicht erinnert werden wollte, ein freundlicher Mann, der die Angeklagten höflich und voller Verständnis behandelte, wie es das Opfer verdient hätte, für das er aber keine Sympathie empfand. In drei Verhandlungstagen war es dem Gericht gelungen, den Mordversuch in eine Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung umzudeuten, den gescheiterten Mördern Respekt zu bekunden und dem Juden HardenHarden, Maximilian die Schuld an dem Anschlag nachzuweisen.

Dass HardenHarden, Maximilian sich mit dem Hinweis verteidigt hatte, schon als junger Mann zum Christentum konvertiert zu sein, hatte weder bei den Angeklagten noch bei den Richtern verfangen, und auch sein Ausruf, die Deutschen gingen zugrunde durch die Solidarität mit den Mördern, durfte kein Verständnis erwarten. Denn verhandelt wurde kein Mordversuch, sondern die Beihilfe zu einer mehr oder weniger gefährlichen Körperverletzung. Der Prozessbeobachter Kurt TucholskyTucholsky, Kurt hatte das erwartungsgemäß milde Urteil mit den Worten kommentiert: »Reißt dieser Justiz die falsche Binde herunter! Wir haben keine Justiz mehr. Il y avait des juges à Berlin.«

Warum die Aufregung? HardenHarden, Maximilian ist ein gebrochener Mann. Und er ist ein Mann von gestern. Als Wilhelm II.Wilhelm II. noch nicht in Doorn hockte, sondern in Berlin, war Harden sein wildester Feind. Seine »Zukunft«, die Woche für Woche mit einer Auflage von 24000 Exemplaren erschien, war seine gefährliche Waffe, mit der er 30 Jahre lang auf den Kaiser unerbittlich eingedroschen hatte. Mit der Abdankung Wilhelms war auch Hardens Zeit vorbei. Die Auflage der »Zukunft« war rapide geschrumpft. Als Harden am 30. September 1922 die letzte Ausgabe hatte drucken lassen, hatte sie 343 Abonnenten. Ein Has Been, der im »Großen Schauspielhaus« über die Zukunft spricht, die er selbst nicht hat, ein Träumer mit der Vision eines geeinten Europas. HardenHarden, Maximilian ist schon vergessen. Nur ein paar Rechtsextremisten gedenken seiner.[7]

Die Hoffnung stirbt immer zuletzt, aber ihre Überlebenskunst im Haus Doorn in Holland ist dennoch beachtlich. Jedenfalls überdauert sie die ungezählten Bäume, die Wilhelm II.Wilhelm II. seit seiner Flucht ins niederländische Exil im November 1918 nach Andacht und Frühstück Morgen für Morgen gefällt und zersägt hat. Wilhelm II. sägt, erfüllt von der Hoffnung, dass das deutsche Volk ihn als Kaiser zurückholen werde. Bisher hat ihn kein Ruf erreicht.

Vor einigen Monaten hat Wilhelm den Deutschen seine Memoiren zu lesen gegeben, »Ereignisse und Gestalten 1878–1918«, in denen er sich von jeder Schuld am Weltkrieg freispricht. Das Buch verkauft sich glänzend, dennoch dringt kein Ruf nach Doorn, S.M. möge auf dem Thron wieder ihren Platz einnehmen; vielleicht, weil WilhelmWilhelm II. den Freispruch eher nach Lust und Laune begründet. Mal hat der österreichische Außenminister Graf Berchthold den Krieg angezettelt, um gemeinsam mit dem Vatikan, den Wittelsbachern, den Jesuiten, den Freimaurern und dem Weltjudentum das protestantische Hohenzollernreich zu stürzen. Dann sollen es die Anglo-Amerikaner – beherrscht vom Judentum – gewesen sein, die den Untergang Deutschlands beschlossen hatten. Nicht zu vergessen der intrigante, 1910 verstorbene britische Onkel, King Edward VII.Edward VII., der die Franzosen, Russen, Italiener, Japaner und Amerikaner mit seinen Engländern zusammengebracht hatte, um Deutschland durch Krieg und Revolution zu vernichten.

Die Deutschen lesen Wilhelms Memoiren – 260000 verkaufte Exemplare in den ersten Monaten –, aber sie hören nicht auf ihn. Da hilft nur ein zweiter Versuch. Seit ein paar Tagen sitzt der alldeutsche Journalist Eugen ZimmermannZimmermann, Eugen mit WilhelmWilhelm II. zusammen, ein einflussreicher Vertreter des HugenbergHugenberg, Alfred-Imperiums, der den Memoiren des Hohenzollern stilistischen Schliff gegeben hat. Die beiden planen den nächsten literarischen Coup. Der frühere Chef der Reichskanzlei stöhnt, Wilhelms Dichtkunst sei »sicherlich eine reine Freude für alle Gegner der Hohenzollern-Monarchie«. Der Hofstaat zittert.[8]

Noch ein Blick auf Alfred HugenbergHugenberg, Alfred. Er hat vor fast dreißig Jahren den Alldeutschen Verband gegründet, an der Seite des Kolonialhelden Carl PetersPeters, Carl, dessen Ruf als »Hänge-Peters« noch Jahre nach dem Verlust der deutschen Kolonien die Einwohner Afrikas in Angst und Schrecken versetzt. Das Programm des Vereins ist nationalistisch, militaristisch, pangermanisch, expansionistisch, antisemitisch und rassistisch, also profiliert, und HugenbergHugenberg, Alfred ist entschlossen, sich mit seinem Medienkonzern entsprechend Gehör zu verschaffen. Vor ein paar Jahren hat er den nationalkonservativen Scherl-Verlag gekauft und die zweitgrößte deutsche Nachrichtenagentur. Entstanden ist ein Medienkonglomerat aus Verlagen, Nachrichtendiensten, Werbeagenturen, Korrespondenzdiensten, Filmgesellschaften und zahlreichen Zeitungsbeteiligungen, mit dem der Reichstagsabgeordnete der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) die Hälfte der deutschen Presse kontrolliert.

Ein besonders attraktives Angebot macht der Konzern den Kunden der Provinzpresse: Er liefert Leitartikel, Nachrichten, Romane und Sportberichte, druckfertig in Pappstreifen gepresst, die in den Provinzdruckereien nur noch mithilfe der gewöhnlichen Metallgießmaschinen zu den fertigen Druckplatten verarbeitet werden mussten. Der Materndienst erspart dem Verlag hohe Kosten und den Redakteuren der Provinzpresse eine eigene Meinung. Der Service des Hugenberg-Konzerns ist konkurrenzlos billig, 350 Zeitungen in der gesamten Republik werden beliefert.

Unter den 500 Festangestellten des Konzerns und 90 Redakteuren ragt Major a.D. Adolf SteinStein, Adolf heraus. Als Hauptschriftleiter und damit Chef des konzerneigenen Deutschen Pressedienstes steuert er die von HugenbergHugenberg, Alfred gewünschten Verleumdungskampagnen gegen die Republik und deren Präsidenten Friedrich EbertEbert, Friedrich. Adolf SteinStein, Adolf liefert Rufmord. Mal bestellt er ihn, mal legt er selbst Hand an. Woche für Woche veröffentlicht er als »Rumpelstilzchen« einen »Plauderbrief unter dem Strich« in bis zu 30 Zeitungen, humorig geschriebene Artikel aus dem Berliner Alltagsleben vom Wochenmarkt bis zum Straßenstrich, Berichte aus der Welt des Theaters, Nachrichten zur Wahl einer Schönheitskönigin, mal derb, mal pikant, immer mit monarchistisch pochendem Herz, immer gegen die korrupten Berliner Politiker und gegen die Meinungsdiktatur der volksfeindlichen Demokraten-, der System-, der Judenpresse. Adolf SteinStein, Adolf macht das perfekt; er verdient doppelt so viel wie ein Chefredakteur des Hugenberg-Konzerns. Die Intellektuellen haben ihre Tucholskys, Jacobsohns, Kerrs, Roths und Ossietzkys, sie haben das »Berliner Tageblatt«, die »Berliner Börsen-Zeitung«, die »Weltbühne«, die »Frankfurter« und die »Vossische Zeitung«. Aber Alfred HugenbergHugenberg, Alfred hat Adolf SteinStein, Adolf – und ein paar andere –, und der hat jeden Tag Millionen Leser von Glücksburg bis Sonthofen. TucholskyTucholsky, Kurt bedenkt die Zukunft Deutschlands und Europas, SteinStein, Adolf sagt, wo es langgeht.

Anfang Januar geht es wieder einmal gegen die Franzosen: »Ein deutscher Verbindungsoffizier, der mir schon manchmal seine Not über diese seine jetzige Stellung geklagt hat, hatte heute Mittag dienstlich bei einem der Herren zu tun und fand ihn vor seinem Schreibtisch beim Ordnen großer Banknotenhaufen. Und grinsend erklärte Monsieur le Capitaine: ›Les affaires sont les affaires, Geschäft ist Geschäft, vor vier Tagen habe ich Dollars gekauft, soeben wieder losgeschlagen, hier diese 450000 Mark sind der Erlös!‹ Und dieser Erlös wird nun gleich wieder in Effekten angelegt. Dann kommen wieder die Devisen an die Reihe. Für einen richtigen Franzosen gibt es stets drei erstrebte Dinge: das Weib, den Ruhm, die Rente. Dass er in seiner Berliner Ausgabe jetzt meist in unscheinbarem Zivil herumläuft, bedeutet aber doch nicht ganz, dass er nun nur noch dem dritten Ideale nachjagt. Auf der nächtlichen Pürsch ist er nach wie vor überall zu finden, wo die Großstadt schlammt, nur zahlt er höchst ungern bar, sondern entschädigt stattdessen das weibliche Friedrichstraßengesindel durch – Tipps. Er weiß immer viel früher als andere, wie die Entente sich darüber verständigen wird, wo man aus unserer Haut neue Riemen schneiden soll; darnach prophezeit er Steigen oder Fallen der Kurse und diese Tipps werden wie gute Wechsel weitergegeben. Die Friedrichstraßen-Diva kriegt dafür von ihrer Konfektioneuse vielleicht ein neues Kleid. Die Konfektioneuse von ihrem Börsen-Galan vielleicht drei Aktien Stöhr-Kammgarn. Eine schmutzige Hand wäscht immer die andere.«

Adolf SteinStein, Adolf wird nicht nur von HugenbergHugenberg, Alfred geschätzt, auch die Mitarbeiter des Konzerns wissen, was sie an ihm haben. Sie nennen ihn »Hugenbergs Landsknecht«.[9]

Zumindest was die Loyalität der deutschen Reichspost betrifft, muss sich der abgedankte Kaiser keine Gedanken machen. Ende vergangenen Jahres hat der in Berlin arbeitende katalanische Journalist Eugeni XammarXammar, Eugeni vom Schicksal eines von Belgien abgeschickten, an »Monsieur l’Empireur (sic!) Allemagne« adressierten Briefes berichtet. Der Brief kam in Berlin an, und obwohl die Adresse unvollständig und auf Französisch war – noch dazu falsch geschrieben –, wurde er nicht zurückgesandt. Ganz im Gegenteil: Die Beamten machten sich die Mühe, die Adresse zu übersetzen und zu vervollständigen: Berlin C2, Schloss, die korrekte Anschrift für Postsendungen an den früheren kaiserlichen Hof. In den ehemaligen Räumlichkeiten der kaiserlichen Post ist seit Ausrufung der Republik ein Biologieinstitut untergebracht, und dessen Direktor hat das Dokument veröffentlicht, ein sehr aufschlussreiches Dokument, schreibt XammarXammar, Eugeni, für alle, die wissen wollen, wie es um die Gemütslage eines Gutteils der deutschen Bürokratie bestellt ist. Diese Bemerkung Xammars versteht nur, wer auch eine andere Anekdote kennt, die der Auslandskorrespondent erzählt. Die deutsche Postverwaltung hat kürzlich eine Postkarte mit folgendem Vermerk zurückgeschickt: »Anschrift unvollständig. Empfänger unbekannt.« Die Postkarte war an den Reichspräsidenten adressiert, die Anschrift beschränkte sich auf die Worte: »Reichspräsident EbertEbert, Friedrich«. Kurz und deutlich, aber unzureichend für die Postverwaltung.

Ihre Beamten sind vermutlich außerstande, im Sozialdemokraten Friedrich Ebert den Reichspräsidenten zu erkennen. Denn SteinStein, Adolf und andere Autoren im Dienst des HugenbergHugenberg, Alfred-Konzerns verhöhnen ihn regelmäßig als primitiven Proletarier »mit dem Horizont einer Käseglocke«, als »Sozialist schon als Sattlerlehrling, das gegebene Reichsoberhaupt schon als Brotwagenfahrer, Kneipwirt, Gerichtssaalreporter. Etliches wird man freilich verschweigen müssen …« Reichspräsident EbertEbert, Friedrich? Empfänger unbekannt.[10]

George GroszGrosz, George hat seit vergangenem Sommer in Russland nach dem neuen Menschen gesucht. Vor einem halben Jahr hatte er sich auf den Weg zu ihm gemacht, in Begleitung des dänischen Romanciers Martin Andersen NexöNexö, Martin Andersen, ermuntert vom kommunistischen Pressemagnaten Willi Münzenberg. Geplant war ein gemeinsames Reisebuch, mit Texten von Nexö, illustriert von GroszGrosz, George. Aber sehr bald hatte Grosz erkannt: »Wir beide passten gar nicht zusammen.«

Es war nicht nur der Altersunterschied von 24 Jahren, der sie trennte. NexöNexö, Martin Andersen erschien dem jungen Grosz als versponnener Idealist, der der bolschewistischen Propaganda eher Glauben schenkte als seinen eigenen Augen. Ihm war entgangen, was GroszGrosz, George genau registrierte: Willkür, Bürokratie, das Elend der Bevölkerung – »So war mein erster Eindruck der des Hungers«. Auf der einen Seite das Desinteresse der Arbeiter und Bauern an individualistischer Kunst, die schlichtem Agitprop jederzeit den Vorzug geben, auf der anderen Seite die neue Klassengesellschaft, in der der gebildete, kosmopolitische Volkskommissar für Bildung und Kultur im Waggon eines Sonderzugs von Moskau nach Leningrad kleine, kokette Schühchen mit Lackspitzen trägt, der ihm gegenübersitzende Volkskommissar proletarischer Herkunft aber unförmige Soldatenstiefel aus Filz.

War NexöNexö, Martin Andersen wirklich blind für die fürchterliche gesundheitliche Verfassung, in der LeninLenin, Wladimir Iljitsch zu ihnen gesprochen hatte? GroszGrosz, George war sofort aufgefallen, dass Lenin beim Reden immer wieder den Faden verlor und ihm Worte leise zugerufen worden waren. Diese Sprachstörungen kannte Grosz von einer Tante, die einen Tumor im Gehirn hatte. Grosz hatte den moribunden Revolutionsführer gesehen, Nexö nur den Revolutionsführer. Sollte NexöNexö, Martin Andersen tatsächlich auch nicht bemerkt haben, was GroszGrosz, George von Anfang an ahnte: Der junge, redselige Genosse, der sie auf der gesamten Reise begleitete, war ein Lockspitzel, der die ausländischen Gäste mit seinen abschätzigen Bemerkungen über die Revolution zu konterrevolutionären Äußerungen verleiten wollte. NexöNexö, Martin Andersen hatte solche machiavellistischen Tricks ausgeschlossen: »Wo bleibt denn da die Wahrheit?« »Die Wahrheit, mein lieber Martin«, hatte GroszGrosz, George erwidert, »ist nach LeninLenin, Wladimir Iljitsch ein bürgerliches Vorurteil, also damit für einen gläubigen Genossen endgültig abgeschafft.«

Nach sechs Monaten sind die beiden ungleichen Reisegenossen nach Deutschland zurückgekehrt. NexöNexö, Martin Andersen hat sich in Allensbach am Bodensee niedergelassen und einen Hymnus auf den Sowjetmenschen und das marxistisch-leninistische Imperium verfasst: »Dem jungen Morgen zu! Schilderungen von einer Russlandreise«. GroszGrosz, George ist nach Berlin gefahren und sofort aus der KPD ausgetreten: »Für die Politik des Übermenschen habe ich ein tiefes Misstrauen, keine Liebe.« Und damit das ein für alle Mal klar ist, schreibt er: »Man kann mich unterdrücken, man kann meine Arbeiten verbieten, man kann mich verhungern lassen oder körperlich bestrafen – meinen Geist kann man nicht unterdrücken.«

Das versucht der Generalstaatsanwalt beim Landgericht I in Berlin in einem Praxistest herauszufinden. In diesen Tagen liegt in den Buchhandlungen George GroszGrosz, George’ neues Werk aus, »Ecce homo«, eine Bildermappe mit 84 Schwarz-Weiß-Zeichnungen und 16 Farbaquarellen, Spiegel der Weimarer Gesellschaft, der die Verbrechen des Alltags und den Nachkriegsalltag als Verbrechen zeigt, Militaristen, brutale Luden, verschlissene Huren, Inflationsgewinnler, geile Spießer, keine individuellen Gesichter, sondern Visagen der Gesellschaft. »Ecce homo« ist ein Zitat aus dem Johannes-Evangelium, von Luther mit »Sehet, welch ein Mensch« übersetzt. Der römische Statthalter Pontius Pilatus soll es gerufen haben, der angesichts des gefolterten, dornenbekrönten Jesus keinen Grund gesehen hat, ihn kreuzigen zu lassen, wie es das Volk verlangte.

Es ist ein bei europäischen Künstlern beliebtes Motiv. Tizian, Rubens und Caravaggio haben es verwendet, aber GroszGrosz, George’ Ausgabe des »Ecce homo« zeigt als Titelbild nicht Christus, sondern einen Zuhälter mit Gangstervisage und eine Prostituierte mit leerem Gesicht. Dem Generalstaatsanwalt genügt ein Blick in den Verlagsprospekt und die Kenntnisnahme »außeramtlich gemachter Mitteilungen über den Inhalt des Werkes, das hier nicht vorliegt«[11] für die Vermutung, dass »ein Einschreiten nach § 184 Strafgesetzbuch« angezeigt sei wegen Verletzung des Scham- und Sittlichkeitsgefühls des Betrachters. Denn nicht die Verhältnisse, sondern die Darstellung der Verhältnisse ist der Skandal. Der Generalstaatsanwalt fordert vom preußischen Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung ein Sachverständigengutachten. So beginnt in diesen Tagen der Ecce-homo-Skandal.

Er wird die Öffentlichkeit der Weimarer Republik länger als ein Jahr beschäftigen. Worum geht es genau – um das sittliche Empfinden der Gesellschaft oder um die Sittlichkeit des Künstlers? Weder noch, resümiert die »Deutsche Zeitung«, das größte nationalkonservative Blatt der Reichshauptstadt und natürlich Teil des HugenbergHugenberg, Alfred-Konzerns. Sie erkennt in dem Fall ein grundsätzliches Problem, das offensichtlich auf dem Rechtsweg nicht zu lösen ist: »GroszGrosz, George ist Rassejude. Zwischen unserer und der jüdischen Auffassung gähnt eine unüberbrückbare Kluft. Ihr Denken ist nicht unser Denken; ihr Handeln ist nicht unser Handeln, ihr Empfinden ist nicht das unsere, und vor allem: ihre Kunst ist nicht unsere Kunst!«[12]

Wankt jetzt auch GorkiGorki, Maxim? In einer Zeit, in der alles Reaktionäre auf den Zusammenbruch der Sowjets hofft, sollte tatsächlich auch Maxim Gorki, das Jugenderlebnis einer ganzen Generation, der große Augenöffner, der den Blick lenkte in Kellerwerkstätten, Nachtasyle, nächtliche Häfen und über Steppen von unendlicher Weite, zum Gegner der Diktatur des Proletariats geworden sein? Sollte ausgerechnet er, wie die kapitalistische Presse berichtet, mit dem »Geschmeiß« der Hunderttausende Emigranten verkehren, das sich unter dem Vorwand, das Leben vor dem sowjetischen Terror zu retten, seit einiger Zeit mit dem Verkauf von Brillanten und gestohlenen Gemälden und mit Valutaschiebungen in Berlin breitmacht? Der Kommunist Egon Erwin KischKisch, Egon Erwin kann es nicht glauben. Darum folgt der Journalist der Aufforderung – ob er sie von der Parteileitung in Deutschland oder aus Moskau erhalten hat, verrät er nicht –, im Januar zu GorkiGorki, Maxim ins märkische Saarow hinauszufahren und zu prüfen, ob der Schriftsteller die Treue einer Generation, die er erzogen hat, mit Untreue vergilt.

KischKisch, Egon Erwin begegnet einem schmalen, langen Mann mit grauem Haar und grauem Schnurrbart, und er sieht in große müde Augen in einem mageren Gesicht. »Ich bin krank«, sagt GorkiGorki, Maxim gleich zu Beginn des Gesprächs, schreibt Kisch, »und deshalb musste ich aus Russland weg.« »Sie wollen nach Russland zurück, Alexej Maximowitsch?«, fragt KischKisch, Egon Erwin. »Selbstverständlich, ich gehöre nach Russland. Ich hoffe, bald nach Russland zurück zu können«, sagt GorkiGorki, Maxim, der nicht daran denkt, in den nächsten Jahren nach Russland zurückzukehren, denn die Krankheit, die ihn befallen hat, ist weniger Tuberkulose, sondern die Angst vor dem Terror Lenins. »Also ist es nicht wahr, was man in den Zeitungen schreibt«, fasst der junge Journalist hoffnungsfroh nach, »dass Sie ausgewiesen oder geflüchtet sind?« – »Nichts davon ist wahr. Die Sowjetleute sind meine Freunde.«

Allerdings hat LeninLenin, Wladimir Iljitsch seit einiger Zeit Zweifel an der Freundschaft Gorkis mit den Sowjetleuten, nachdem der berühmte Autor über einen Prozess in Moskau gegen verruchte Sozialrevolutionäre geschrieben hat: »Falls der Prozess gegen die Sozialrevolutionäre mit Hinrichtungen endet, so ist das der Beweis dafür, dass das Ganze ein schändlicher Mord war.« Lenin hatte ihm empfohlen, aus gesundheitlichen Gründen über seine Freundschaft zu den Sowjetleuten im Ausland nachzudenken. Entweder sagt also GorkiGorki, Maxim dem deutschen Journalisten nicht die Wahrheit oder KischKisch, Egon Erwin nicht den Lesern, denen er die Gorki-Geschichte erst Jahre später in der »Roten Fahne« präsentiert. Der Reporter schreibt immer mal wieder, nichts sei erregender als die Wahrheit, aber im Grunde hält er sie für ein »bürgerliches Vorurteil«. LeninLenin, Wladimir Iljitsch dixit.[13]

»Das Leben ist eine Rutschbahn.« (Frank Wedekind) Diese Erfahrung haben seit Ende des Krieges Millionen Deutsche gemacht, Witwen und Waisen, Kriegsversehrte, Arbeitslose, von der Inflation enteignete Rentner und Kleinsparer. Wer die Welt von unten kennt, kennt die Sehnsucht nach ganz oben. Die Sehnsucht haben viele, einer von ihnen ist der Bürstenmacher und Zeitungsverkäufer Max KlanteKlante, Max, Kriegsheimkehrer, Tbc-krank und psychisch derangiert. KlanteKlante, Max kennt nicht nur die Sehnsucht, sondern auch den ultimativen Weg, sie zu befriedigen – nicht nur seine eigene Sehnsucht, sondern aller Menschen, sofern sie seinem topsicheren Anlagesystem in Pferdewetten vertrauen. Zum Jahreswechsel 1920/21 hatte er deutschlandweit in Tageszeitungen inseriert: »Sehr geehrter Herr! In der heutigen teuren Zeit liegt es wohl auch in Ihrem Interesse, sich eine dauerhafte Nebeneinnahme zu verschaffen. Diese bieten wir Ihnen, wenn Sie uns für unser Weltunternehmen Geld leihen … Wir geben Anteilsscheine von 100 Mark bis 50000 Mark heraus und zahlen für 100 Mark Einzahlung am 1. Februar 100 Mark, am 1. März 100 Mark, am 1. April 100 Mark, also 3 mal 100 Mark gleich 300 Mark zurück, das sind 200 Prozent Dividende … Für 10000 Mark gibt es 30000 Mark.«

Die Aktion war ein voller Erfolg, KlanteKlante, Max, der Messias der unfehlbaren Pferdewette, der »Volksbeglücker« (Klante), war geboren. Unmittelbar vor Beginn der Rennsaison des Frühjahrs 1921 erschienen Prospekte mit dem Versprechen von 600 Prozent Jahresgewinn, allein durch Pferdewetten. Das Geld strömte in die Kassen des »KlanteKonzerns« – es strömte von den Konten der Kleinsparer und der Kriegswitwen, von Rechtsanwälten, Ärzten und sogar von Bankdirektoren –, und es strömte verdoppelt, verdreifacht, verfünffacht zurück. Auch KlanteKlante, Max verdiente, bezog mit Frau und Sohn ein herrschaftliches Anwesen in Karlshorst, lebte mit Kammerdiener, ließ sich in drei Autos von zwei Chauffeuren fahren. Die Millionen der Kunden fluteten den »KlanteKonzern«, und eine Klante-Welle ging durchs Land. In fast allen größeren Städten öffneten Annahmestellen, im Dresdner Polizeipräsidium speziell eine für Polizeibeamte. Wo Klante erschien, empfing ihn der Ruf der dankbaren Kundschaft: »Heil Klante!«

Dann stockten die Gewinne, die Verluste wuchsen, es begann die Suche nach den Sündenböcken (»Großkapitalisten und jüdische Spekulanten«), die Anleger zogen ihr Geld zurück, das Finanzamt ordnete eine Betriebsprüfung an und beschlagnahmte zehn Millionen Mark in bar. KlanteKlante, Max wurde verhaftet. Die Forderungen an Klante: 90 Millionen Mark. Doch selbst in Untersuchungshaft blieb Klante der Held der Kleinsparer, die ihm ihr Geld für lukrative Pferdewetten aufdrängen wollten und sich zu einer Demonstration vor dem Polizeipräsidium am Alexanderplatz versammelten: »Heil Klante!« Am 6. Januar 1923 verurteilt das Berliner Landgericht III den 40 Jahre alten Max KlanteKlante, Max zu drei Jahren Freiheitsstrafe, 105000 Mark Geldstrafe und fünf Jahren Ehrverlust wegen Betrugs, gewerbsmäßigen Glücksspiels und Vergehens gegen die Konkursverordnung. Auf den vier Berliner Pferderennbahnen erhält KlanteKlante, Max lebenslanges Hausverbot.[14]

Wo ist eigentlich die BerberBerber, Anita? Am 13. Januar schiebt die Wiener Polizei die deutsche Nackttänzerin Anita BerberBerber, Anita, Königin der Berliner Nacht, Hohepriesterin der Perversion, Morphinistin, Kokserin und Verputzerin einer Flasche Cognac am Tag, nach Budapest ab. Sie ist das erste deutsche Sexsymbol der Zwanzigerjahre, unübertroffen in ihrer Verruchtheit. Nicht Klerus und Moral vertreiben sie aus Wien, sondern ihre sehr persönliche Interpretation des Vertragsrechts. Seit dem Premierengastspiel am Abend des 14. November vergangenen Jahres im Großen Saal des Wiener Konzerthauses liegt ihr vor allem das männliche Publikum zu Füßen. Mit den »Tänzen des Lasters, des Grauens und der Ekstase« hat die »Skandaltänzerin« mit ihrem Partner Sebastian DrosteDroste, Sebastian – bürgerlich Willy Knobloch, bekennender Hedonist und ebenfalls ergebener Diener des Koks – nach Berlin auch das winterliche Wien gewissermaßen im Schneesturm erobert.

Die BerberBerber, Anita macht keinen Skandal, sie ist der Skandal. Am Kurfürstendamm sind die Nackttänze des Balletts von Celly de Rheydtde Rheydt, Celly, geborene Anne Cécilie Marie Funk, seit einigen Jahren die Sensation. Das liegt nicht am Tanz. Keine der jungen Frauen zwischen 14 und 20 Jahren hat eine Ausbildung als Tänzerin, und Kritiker mokieren sich über die ungelenke Hopserei der Truppe. Aber in einer Stadt, die sich als Hauptstadt des Lasters gefällt, in der Nachtbars und Kabaretts, Bordelle und Kaschemmen das Cachet der Nachkriegs- und Inflationsgesellschaft bilden und vergnügungstobsüchtige Paare – Männer/Frauen, Männer/Männer, Frauen/Frauen – in den Tanzlokalen, berauscht von Koks und den Synkopen des Jazz, die Zeit vergessen, ist Nacktheit nicht nur Unverhülltheit, sondern gesteigertes Leben.

Wenn Maßlosigkeit das Maß aller Dinge ist, dann ist Anita BerberBerber, Anita das It-Girl. Seit sie im Celly-de-Rheydtde Rheydt, Celly-Ballett angeheuert hat, ist sie die Attraktion der Truppe, inzwischen die Koryphäe des Berliner Nachtlebens. Sie ist nicht nur nackt, sie tanzt. Sie tanzt nicht nur, sie schlägt zu mit bloßer Faust, wenn ein männlicher Gast an der Nackttänzerin nur die Nacktheit, nicht die Tänzerin bemerkt. Mit ihrer schönen Freundin Susanne WanowskiWanowski, Susanne, die in Schöneberg das Frauenlokal »La Garçonne« betreibt, tritt sie in der lesbischen Szene im Smoking mit Monokel und Melone auf und setzt einen Trend – mondäne Frauen gehen in Berlin à la BerberBerber, Anita.

Mit ihrem Tanz- und Lebenspartner Sebastian DrosteDroste, Sebastian huldigt sie in den Tänzen »Kokain« und »Morphium« ihren berauschenden Göttern in Wien mit so großem Erfolg, dass sich die Veranstalter um sie reißen, auch das mit größtem Erfolg. BerberBerber, Anita und DrosteDroste, Sebastian sagen in Wien mehrere Auftritte zur selben Zeit an verschiedenen Orten zu. Sie werden verklagt. DrosteDroste, Sebastian ist bereits in den ersten Januartagen wegen versuchten Betrugs ausgewiesen worden, jetzt folgt ihm Anita Berber. Die lokale Presse berichtet, Frau BerberBerber, Anita werde als »lästige Ausländerin« des Landes verwiesen. Zum Verhängnis wird ihr nicht die Nacktheit, sondern das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch. Ihre »Abschaffung«, schreibt die Presse, erfolge aus Gründen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, da Frau BerberBerber, Anita nach allen Seiten hin Schulden mache und den Polizeibehörden und Gerichten schließlich auch einmal der Geduldsfaden reißt. Noch für dieses Jahr plant sie die Rückkehr nach Berlin.[15]

Sie kann sich Zeit lassen. Die BerberBerber, Anita hat schon überall getanzt, im »Wintergarten«, in Rudolf »Nelsons Theater«, in der »Rakete«, im »Toppkeller«, demnächst soll sie wieder in der »Weißen Maus« in der Berliner Friedrichstadt gastieren, gegenüber dem früheren »Chat Noir«, das seit dem Krieg aus patriotischen Gründen als »Schwarzer Kater« firmiert. Die »Weiße Maus« ist eine Luxuskaschemme mit 98 Plätzen, Abend für Abend gefüllt mit Geschäftsleuten aus der Provinz, Zuhältern und hungrigen Nutten. Nacktheit ist hier Routine, aber die Auftritte der Berber, die im Zorn über die verweigerte Anerkennung als Künstlerin gelegentlich auf einen Tisch springt und ihrer Wut über einem Herrengedeck im Wortsinn freien Lauf lässt, sind der Top Act des Programms. Darauf werden die BerberBerber, Anita und ihr Publikum in der nächsten Zeit verzichten müssen.

Castans Panoptikum, legendäres Berliner Wachsfigurenkabinett, ist am Ende und kommt unter den Hammer. In den nächsten Wochen findet ausgerechnet in den Räumen der »Weißen Maus« die Versteigerung statt. Im Vorraum stehen 200 Wachsköpfe prominenter Verbrecher – von Karl Ludwig SandSand, Karl Ludwig, dem Mörder des Schriftstellers August von Kotzebuevon Kotzebue, August, bis zum Mordbrenner August SternickelSternickel, August, dessen Kapitalverbrechen vor dem Weltkrieg die Öffentlichkeit jahrelang in Angst und Schrecken versetzt hatten – und berühmter Staatsmänner von Bismarck bis Napoleon, wohlgemerkt nur die Köpfe. Der Bequemlichkeit wegen wurden sie von den Rümpfen gelöst.

Als Joseph RothRoth, Joseph sich umsieht, glaubt er, in ein Massengrab konservierter Häupter zu sehen, eine grausige Walstatt toten Lebens. Im Nebenzimmer stehen ausgestopfte Affen, Affenskelette und anderer verstaubter Plunder. Im Verkaufsraum kommt Roth eine Erkenntnis. Er beobachtet einen Mann, der scheinbar wahllos Blech, Holz, Messing, Thronstühle und zerbrochene Tische zusammenkauft, und fragt sich: Was ist der Sinn der Versteigerung? RothRoth, Joseph, Spezialist für Epochenbrüche, notiert: Der Mann kauft nicht aus Sentiment. Es ist, im Gegenteil, der »Typus der neuen Zeit, im kurzen Pelz, die Zigarre zwischen Zähnen aus Edelmetall, gesammelte Ruhe und Berechnung«. Er erkennt in dem Mann den modernen Alchimisten, der Kapital schlägt aus den Sensationen der Vergangenheit – den Sieger über die vergehende Welt.[16]

Apropos Vergehen. In diesen Tagen wird auf einer Parkbank Hugo HaynHayn, Hugo aufgegriffen, halb verhungert, Zeuge und Opfer des Vergehens seiner Zeit. Er hatte 1875 erstmals die »Bibliotheca Germanorum erotica, Verzeichnis der gesammten deutschen erotischen Literatur mit Einschluss der Übersetzungen« herausgegeben, ein Standardwerk auf diesem Gebiet. Reich geworden ist HaynHayn, Hugo damit nicht. Schon viele Jahre hatte der Bibliograph sich mit Bittbriefen über Wasser zu halten versucht (»Auch die geringste Zuwendung wird dankbarst entgegengenommen.«). Für die Arbeit hatte der Bibliograph sein Erbe aufgebraucht, vor einigen Jahren ist sein Mäzen gestorben, die Kundschaft ist ihm schon lange verlorengegangen. Er ist ein Kenner, sentimental ist er nicht. Ein Kollege schreibt über ihn: »Er sah in den Büchern, die den Inhalt seines Lebens ausmachten, vorwiegend Verkaufsobjekte. Mehr als ihr wissenschaftliches Niveau interessierte ihn ihr merkantiler Wert.« Der Wert ist gesunken, je höher die Eintrittspreise für die Kokain- und Morphiumtänze Anita Berbers stiegen. Wer blättert schon in Büchern in der Einsamkeit der Bibliothek, wenn er das Entblättern in Gesellschaft live betrachten kann. Hugo HaynHayn, Hugo, der Bibliograph der Liebe, stirbt am 20. Januar kurz nach seinem 80. Geburtstag.[17]

Die 21 Jahre alte französische Anarchistin Germaine BertonBerton, Germaine ermordet am 22. Januar in Paris den 36-jährigen Marius PlateauPlateau, Marius, Chef der Camelots du roi, einer jugendlichen Schlägertruppe der royalistischen Action française. Ursprünglich hatte sie den Anführer der Action française, den Schriftsteller und Pamphletisten Léon DaudetDaudet, Léon, als Mordopfer ausgewählt. Daudet hasst Demokraten, Republikaner, Sozialisten, Kommunisten, Anarchisten und Juden und bekämpft sie in Wort und Schrift. Er hasst also dieselben Gruppen wie der Landsknecht Hugenbergs, Adolf SteinStein, Adolf. Nur gehören zum einschlägigen Portfolio Daudets darüber hinaus die Deutschen wie bei Stein die Franzosen – sie sind also feindliche Brüder im Geiste.

Weil Germaine BertonBerton, Germaine an DaudetDaudet, Léon nicht herangekommen ist, feuert sie mit ihrem Revolver auf PlateauPlateau, Marius und versucht noch am Tatort vergeblich, sich selbst zu erschießen. Nach ihren Motiven befragt, sagt Germaine BertonBerton, Germaine, sie habe mit dem Attentat gegen die Besetzung des Rheinlands durch die französischen Truppen protestieren wollen, vor allem aber habe sie damit Rache nehmen wollen für die Ermordung des linken pazifistischen Politikers Jean JaurèsJaurès, Jean am 31. Juli 1914 unmittelbar vor Beginn des Weltkriegs. Sein Mörder, der französische Chauvinist Raoul VillainVillain, Raoul, war nach fünfjähriger Untersuchungshaft im März 1919 von einem Geschworenengericht mit 11:1 Stimmen freigesprochen worden: Der Angeklagte sei kein Mörder, sondern Patriot. Seitdem arbeitet er als Croupier in Danzig.[18]

Hätte Heinrich WandtWandt, Heinrich mehr Sinn für Tradition, wäre er spätestens gestern Abend ausgeflogen. Er hätte seinen Koffer gepackt und Düsseldorf mit dem nächsten Zug verlassen. Aber der linke Journalist – schon mit 19 Jahren hatte er als Clara ZetkinsZetkin, Clara Privatsekretär gearbeitet – ist dageblieben, im »Hansa-Hotel« am Düsseldorfer Bahnhofplatz hat er mit Freunden durchgefeiert und sich erst am frühen Morgen schlafen gelegt. Der 32-Jährige wird von der deutschen Justiz steckbrieflich gesucht, aber in Düsseldorf hat er von ihr nichts zu befürchten. Glaubt WandtWandt, Heinrich. Er sieht sich auf der sicheren, auf der von französischen und belgischen Truppen – ausgerüstet mit Panzern und Artillerie – besetzten Seite.

Mit der Besetzung des Ruhrgebiets in den ersten Januartagen ist den Regierungen in Paris und Brüssel gelungen, was seit Ende des Krieges und der Novemberrevolution unmöglich erschien – die Deutschen sind geeint, zumindest im Widerstand gegen die Besetzung. Reichspräsident Friedrich EbertEbert, Friedrich und Reichskanzler Wilhelm CunoCuno, Wilhelm protestieren gegen die »Gewaltpolitik«, der Kanzler ruft den »passiven Widerstand« aus, alle Reparationslieferungen werden eingestellt, den Zechenbesitzern Lieferungen von Koks und Kohle an die Besatzungsmächte verboten. Es kommt zu Massenkundgebungen und Ausschreitungen. Am 15. Januar provozieren deutsche Demonstranten die in Bochum einrückenden Franzosen mit dem Hasslied »Siegreich wollen wir Frankreich schlagen«, die Soldaten feuern in die Menge und töten einen 17 Jahre alten Schüler.

Der französische Ministerpräsident Raymond PoincaréPoincaré, Raymond begründet die Besetzung mit der unzureichenden Lieferung von Koks und Kohle an Frankreich und Belgien, die jetzt auf den passiven Widerstand der Deutschen mit scharfen Sanktionen reagieren – befehlsverweigernde Beamte, auch Schutzpolizisten und Reichsbahnbeamte, werden verhaftet und in den nichtbesetzten Teil Deutschlands ausgewiesen, einige Zeitungen verboten. Im Übrigen hätte PoincaréPoincaré, Raymond nichts dagegen einzuwenden, wenn sich endlich die Gelegenheit ergäbe, die deutschen Grenzen ein wenig zurückzudrängen und die Verbindung des Rheinlands mit Deutschland zu lösen.

Warum fühlt sich ausgerechnet ein Deutscher im von französischen Truppen besetzten Düsseldorf geborgen? Heinrich WandtWandt, Heinrich hat in der Zeitung gelesen, dass Haftbefehle, die in politischen Strafsachen im unbesetzten Deutschland erlassen worden sind, im besetzten Gebiet nicht vollstreckt werden dürfen. Die Strafsache WandtWandt, Heinrich ist politisch. Ihm wird »diplomatischer Landesverrat« zur Last gelegt. Er soll das Vernehmungsprotokoll des flämischen Kriegsgefangenen Adiel DebeukelaereDebeukelaere, Adiel, erstellt durch deutsche Nachrichtenoffiziere im Jahr 1918, einem Belgier zur Veröffentlichung übergeben haben. In dem Dokument wird DebeukelaereDebeukelaere, Adiel als Obmann der aktivistischen flämischen Frontpartei bezeichnet, seine Gewinnung für die deutschen Interessen als wichtig. Debeukelaere habe als Endziel der Frontpartei die Errichtung eines selbstständig verwalteten Flandern innerhalb eines freien Belgien und die Herbeiführung eines Verständigungsfriedens zwischen Belgien und Deutschland vertreten.

Und dieser vorbildliche Kollaborateur, der dem deutschen Kaiserreich im Krieg seine Hilfe angeboten hatte, sollte mithilfe des Sozialisten WandtWandt, Heinrich desavouiert werden. Da versteht auch die Justiz der deutschen Republik fünf Jahre nach Ende des Kaiserreichs keinen Spaß. Schon gar nicht im Fall Wandt. Er glaubt an den Sozialismus und an den »Asbach Uralt«, sein Lieblingsgetränk, an die Reichswehr glaubt er nicht, schon gar nicht an deren Etappenoffiziere während des Krieges. In seinen unter dem Titel »Etappe Gent« veröffentlichten Aufzeichnungen hat er ihnen ein literarisches Denkmal gesetzt. Es zeigt die Verwandlung der belgischen Stadt während der deutschen Besatzung in den Puff enthemmter Besatzer. Das Buch ist ein Bestseller – schon mehr als 100000 verkaufte Exemplare –, aber außer Honoraren trägt es WandtWandt, Heinrich zahlreiche Beleidigungsklagen, Schlägereien, Morddrohungen und den Hass der Reichswehr ein.

Am frühen Morgen des 26. Januar, Wandt liegt noch keine halbe Stunde im Bett, klopft es an die Tür seines Hotelzimmers. WandtWandt, Heinrich fragt unwirsch, ob denn der Teufel los sei. Die Antwort lautet: »Der Teufel nicht, aber die Passpolizei. Machen Sie auf.« Wandt öffnet, und sechs mit gezückten Pistolen bewaffnete Beamte der Düsseldorfer politischen Polizei betreten das Zimmer. Minuten später wird WandtWandt, Heinrich zur Bahnhofspolizei transportiert, am nächsten Tag nach Elberfeld, das nicht besetzt ist, also freier Aktionsraum für die Vollstreckung deutscher Haftbefehle in politischen Verfahren. So beginnt die Entführung Heinrich Wandts. Am Abend des 2. Februar wird er ins Amtsgerichtsgefängnis in der Lindenstraße in Potsdam eingeliefert. Sein Prozess am 13. Dezember vor dem Reichsgericht in Leipzig wird als der »deutsche Dreyfuss-Prozess« in die Annalen der Weimarer Justiz eingehen.

Warum hätte Sinn für Tradition Heinrich WandtWandt, Heinrich vor diesem Schicksal womöglich bewahrt? Ein Urahn Wandts war einst von Werbern der preußischen Armee in Düsseldorf meuchlings überfallen und gefesselt ebenfalls nach Potsdam verschleppt worden. So wurde er als einer der »langen Kerle« in Potsdam in den Dienst des Königs von Preußen gezwungen. Das geschah am 26. Januar 1723, auf den Tag genau zweihundert Jahre vor der Verschleppung Heinrich Wandts. Der hat dem Jubiläum mit bangen Ahnungen entgegengesehen, sich aber dennoch arglos am Morgen des 26. Januar 1923 in seinem Hotelbett schlafen gelegt. Das ist sein Verhängnis. Preußische Traditionen lassen sich im Schlaf vergessen. Aber solange es Preußen gibt, vergehen seine Traditionen nicht.[19]

Telegramm eines Korrespondenten im »Berliner Tageblatt«: Das Personal der Münchener Hotels hat den Hotelbesitzern mitgeteilt, es würde sofort in den Streik treten, wenn in den Hotels bis heute Abend noch Ausländer belgischer und französischer Herkunft sich befinden. Nachdem vergangene Nacht wiederum vor dem Hotel »Zu den vier Jahreszeiten«, wo sich die fremden Militärmissionen aufhalten, Kundgebungen einer riesigen Menschenmenge stattgefunden hatten, hat die Direktion des Hotels sämtliche Franzosen und Belgier einschließlich der Mitglieder der Ententekommission aufgefordert, bis heute Abend das Hotel zu verlassen.[20]

Ludwig Christian HaeusserHaeusser, Ludwig Christian, vormals übel beleumdeter Sektfabrikant und Organisator illegaler Wettgeschäfte, seit einigen Jahren erfüllt von seiner Mission als Herrenmensch und geistiger Monarch, wird im Januar in die Nervenklinik Langenhagen eingewiesen. Vorangegangen, jedoch in eine andere Klinik, ist seine Verlobte Hedwig (Hetty) Irma Eva von Pohl