22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

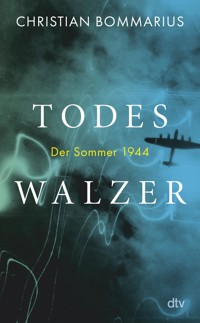

Der Beginn des Alles oder Nichts Am 1. Juni 1944 beherrschen deutsche Truppen fast ganz Europa; drei Monate später stehen die Alliierten an den Grenzen des Reichs. Das Ende des blutigsten Kriegs der Geschichte scheint unmittelbar bevorzustehen, doch es wird weitere acht Monate dauern, in denen noch einmal so viele Menschen wie in den fünf Jahren zuvor sterben werden. Und: Als zwischen Mai und Juli über 400.000 ungarische Juden nach Auschwitz deportiert werden, kommt der Holocaust zu einem seiner letzten Exzesse. Im Sommer 1944 begann sich der Todeswalzer in einer nie zuvor für möglich gehaltenen Geschwindigkeit zu drehen. Die Gleichzeitigkeit des Mordens und der Lebensfreude, auch im Reich, packend dargestellt in Christian Bommarius' großer Erzählung, macht uns bis heute fassungslos.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 377

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über das Buch

Am 1. Juni 1944 beherrschen deutsche Truppen fast ganz Europa. Am 1. September hat Hitler knapp ein Attentat überlebt, und die Alliierten stehen an den Grenzen des Reichs. Das Ende des blutigsten Kriegs der Geschichte scheint unmittelbar bevorzustehen. Doch bis zum Zusammenbruch soll es weitere acht Monate dauern. Und in dieser Zeit sterben noch einmal so viele Menschen wie in den fünf Jahren zuvor.

Im Sommer 1944 begann sich der Todeswalzer in einer nie zuvor für möglich gehaltenen Geschwindigkeit zu drehen. Doch es blühte auch das Leben in den befreiten Städten und auch im Reich auf. Die Gleichzeitigkeit des Mordens und der Lebensfreude, packend dargestellt in Christian Bommarius großer Erzählung, macht uns bis heute fassungslos.

Christian Bommarius

Todeswalzer

Der Sommer 1944

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Motto

Vorwort

1. Kapitel 6. Juni 1944

2. Kapitel »Die SS, die weiß alles, die hat schon alles ausprobiert.«

Normandie – Trent Park – Normandie – Oradour sur Glane

3. Kapitel »Heute gibt es schon wieder Sardinen, Onkel Rahm.«

Konstanz – Berlin – Theresienstadt

4. Kapitel »Aber ich denke an Coventry …«

Rom – Kreta – Brest – Lübeck

5. Kapitel »Wir sitzen im Kochtopf des Teufels.«

Budapest – Salzburg – Ostfront – Debrecen – Obersalzberg – Paris

6. Kapitel »Niemand tanzt, die Freude ist ausgestorben, der Hass schwelt.«

Krummhübel – Budapest – Hirschegg (Kleinwalsertal) – Moskau

7. Kapitel »Eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser Offiziere«

Berlin – Wolfsschanze – Gertlauken – Berlin

8. Kapitel »Alle diese Kohlköpfe wachsen in menschlicher Asche.«

Majdanek – Brest – Berlin

9. Kapitel »Hitler braucht erst eine Bombe unter seinem Hintern …«

Wolfsschanze – Berlin – Kolberg – Leuna

10. Kapitel »Du wirst Sterne haben, die lachen können.«

Normandie – Vercors – Paris

11. Kapitel »Ein deutscher Soldat kapituliert nicht.«

Amsterdam – St. Malo – Brest – Berlin

12. Kapitel »Die grundlose Erde wogt wie ein abgrundtiefes Meer.«

Ploiești – Berlin – Treblinka – Neustrelitz – Bordeaux – Drancy

13. Kapitel Ascheregen I. und II.

Paris – Königsberg

Schluss

Nachbemerkung

Biografien

Literatur

Dank

Für Kristin

Sie können nicht sagen: »Das geht mich nichts an.«

Es geht Sie etwas an.

Albert Camus,

Gegen den totalen Krieg: Totaler Widerstand!,

Combat Nr. 55, März 1944

Wir müssen eingedenk sein, dass der Rassenwahn,

der Faschismus aus diesem Krieg nicht nur den

bitteren Beigeschmack der Niederlage davonträgt,

sondern auch die süße Erinnerung,

wie leicht der Massenmord gelingt.

Wassili Grossman,

Die Hölle von Treblinka

Vorwort

Der Zweite Weltkrieg in Europa zerfällt – wie das deutsche Sturmgewehr – in mehrere Teile. In den fast fünf Jahren zwischen dem 1. September 1939, dem Tag des Überfalls des Deutschen Reichs auf Polen, und dem 20. Juli 1944, dem Tag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler, haben mehr als 2,8 Millionen Deutsche – Wehrmachtsangehörige und Zivilisten – ihr Leben verloren. Doch ab dem 21. Juli 1944 werden in nicht einmal zehn Monaten bis zum Ende des Krieges mehr als vier Millionen Deutsche sterben (und rund 1,5 Millionen Rotarmisten, über 100 000 US-Amerikaner und Briten, Hunderttausende KZ-Häftlinge werden ermordet). Im Sommer 1944 ist der Krieg für Deutschland verloren, aber das knappe Jahr bis zur Kapitulation wird sein blutigstes Kapitel. Zwar werden seit Monaten deutsche Städte von den westlichen Alliierten in Grund und Boden gebombt. Aber erst in diesem Sommer rücken die Armeen der USA, Großbritanniens und der Sowjetunion vom Westen, Süden und Osten auf die deutschen Grenzen zu – der von Deutschland entfesselte Weltkrieg kehrt zu seinem Ausgangspunkt zurück.

Schon Ende Januar 1944 hat die Rote Armee nach einer Belagerung von beinahe 900 Tagen die Blockade Leningrads durchbrochen (1,1 Millionen Zivilisten sind während der Blockade gestorben, 90 Prozent sind verhungert) und im März den Bug überschritten, der 1941 einen Teil der Ausgangsposition für das Unternehmen Barbarossa, Deckname für den Überfall der Wehrmacht auf Russland, gebildet hatte. Ende 1943 verfügte das deutsche Heer über 13 Armeen, im April 1944 nur noch über neun. Der Winterfeldzug der Roten Armee hat den Deutschen und ihren Verbündeten fast eine Million Verluste zugefügt, bis zum 12. Mai verloren sie weitere 110 000 Mann auf der Krim. Innerhalb weniger Wochen wurde Sewastopol, die Hauptstadt der Krim, eingenommen, Odessa, die Krim und die Ukraine.

Royal Air Force und US-Luftwaffe haben im November 1943 eine halbjährige Bombenkampagne gegen die Reichshauptstadt begonnen, zahlreiche deutsche Städte sind in Schutt und Asche versunken. Seit dem Frühjahr flogen die alliierten Luftstreitkräfte 21 000 Einsätze gegen deutsche Nachschubwege wie Eisenbahnen und Brücken. Während eines siebentägigen, »Big Week« genannten Bombenangriffs hat die 8. US-Luftflotte allein im Februar 70 Prozent aller deutschen Anlagen zur Flugzeugproduktion und 290 deutsche Kampfflugzeuge zerstört oder beschädigt und damit auch das industrielle Rückgrat der deutschen Industrie.[1] Sir Arthur Harris, der Oberbefehlshaber der britischen Bomberkommandos, hat sein Versprechen gehalten: »Die Nationalsozialisten sind mit der irrwitzigen Vorstellung in diesen Krieg eingetreten, sie würden jeden bombardieren und niemand würde zurückbomben … Sie haben den Wind gesät, und jetzt werden sie den Sturm ernten.«[2]

Im Januar sind die Alliierten überraschend bei Anzio und Nettuno gelandet und attackierten Monte Cassino, Teil der deutschen Verteidigungslinie (Gustav-Linie), von dem aus die Wehrmacht die einzige große Straße nach Rom blockieren konnte. Nach schweren Kämpfen haben die Deutschen rund um Monte Cassino Mitte Mai den Rückzug angetreten, Hitler hat Rom zur offenen Stadt erklärt. Am 5. Juni ziehen amerikanische Truppen in die italienische Hauptstadt ein.

Das ist die Lage, als am 6. Juni 1944 die Operation Over-lord in der Normandie beginnt. Die Landung der anglo-amerikanischen Truppen bedeutet die Bildung der zweiten Front, die Stalin zur Unterstützung der sowjetischen Truppen an der Ostfront seit Jahren gefordert hat. Am 25. August wird die Wehrmacht in Paris kapitulieren.

Wenige Wochen nach Beginn der Invasion an der Westfront startet am 22. Juni die Rote Armee an der Ostfront die Operation Bagration. Sie führt innerhalb weniger Tage zum Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte. Die Wehrmacht verliert bis Mitte Juli mindestens 260 000 Soldaten. Hunderttausende fallen den folgenden sowjetischen Offensiven zum Opfer. Ermutigt von den deutschen Niederlagen beginnt die polnische Untergrundarmee Armia Krajowa am 1. August den Aufstand in Warschau. Sie hofft auf die Unterstützung der vor Warschau stehenden Roten Armee – vergeblich. Anfang Oktober bricht der Aufstand zusammen, die Deutschen machen Warschau dem Erdboden gleich.

Die verantwortlichen deutschen Militärs erkennen die Aussichtslosigkeit der Lage, der Kreis von Verschwörern um Claus Graf von Stauffenberg entschließt sich zum Staatsstreich. Genutzt werden soll dafür der Wehrmachtsplan zur Niederschlagung eines möglichen Aufstands, Operation Walküre, der gegen die NS-Dienststellen gewendet werden soll. Doch der Sprengstoffanschlag am 20. Juli in der Wolfsschanze, Hitlers Hauptquartier im ostpreußischen Rastenburg, scheitert. Noch am Abend werden Stauffenberg und mehrere seiner Mitverschwörer verhaftet und erschossen. In den folgenden Wochen werden rund 200 Personen als vermeintliche Mittäter getötet oder in den Tod getrieben.

Drei Tage nach dem Attentat, am 23. Juli 1944, wird das KZ Majdanek von der SS aufgelöst, einen Tag später von Einheiten der vorrückenden Roten Armee befreit. Der Rückzug der Deutschen aus den Ostgebieten hält die Vernichtung der Juden nicht auf. Von Mitte April bis Anfang Juni werden 289 000 ungarische Juden nach Auschwitz deportiert. Bis zum 8. Juli steigt die Zahl auf mehr als 434 000, von denen etwa 100 000 für die Zwangsarbeit selektiert, die übrigen sofort getötet werden. Am 7. Juli verfügt das Horthy-Regime die Einstellung der Deportationen.

Der Sommer 1944 besiegelt das Ende der Wehrmacht. Aber bis zur Kapitulation des Deutschen Reichs und der Zerschlagung der NS-Diktatur am 8. Mai 1945 werden in ganz Europa noch Millionen Menschen sterben. Und bis zur Einsicht der Deutschen, dass der Untergang der Diktatur und das Ende des Krieges der Beginn ihrer Befreiung war, werden noch Jahrzehnte vergehen.

1. Kapitel6. Juni 1944

OBERSALZBERG. Er will nicht gestört werden. Also warum ihn wecken. Seine Nächte sind lang. Seine Tage dürfen erst mittags beginnen. Gestern hat er bis tief in die Nacht mit Joseph Goebbels und Eva Braun am Kamin geplaudert. Bis zwei Uhr morgens hat man Erinnerungen ausgetauscht, sich über die »vielen Tage und Wochen« gefreut, »die wir zusammen erlebt haben«,[1] und »der Führer« hat sich »nach diesem und jenem« erkundigt. Ein gemütlicher Abend also, auch wenn auf dem Obersalzberg ein »schauderhaftes Gewitter«[2] lag. Und wenn die Nacht so spät begonnen hat, dann muss jeder verstehen, dass sie erst zu Ende gehen darf, wenn die Sonne hoch über dem Berghof steht. Für den Schläfer hat das den Vorteil, die Welt möglichst lange mit geschlossenen Augen betrachten zu dürfen, mag ihm so auch die eine oder andere interessante Geschichte verborgen bleiben. Heute zum Beispiel entgeht Hitler, dass in der Nacht sein Untergang begonnen hat. Aber das wird er erst in ein paar Monaten begreifen.

PARIS. Das Leben meint es zurzeit gut mit Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre. Beauvoir hat im vergangenen Jahr mit dem ersten Roman L’Invitée(Sie kam und blieb) ihren Durchbruch als philosophische Schriftstellerin gefeiert – er ist bei Gallimard erschienen, der Zentralinstanz des französischen Geisteslebens –, Sartre vor einigen Tagen die Uraufführung seines Dramas Huis Clos(Geschlossene Gesellschaft) im Théâtre du Vieux-Colombier. Am vergangenen Abend haben sie mit Freunden gefeiert, haben getrunken, gelacht, gesungen. Albert Camus, Lektor bei Gallimard, hatte eine junge Schauspielerin mitgebracht, Maria Casares, Tochter des spanischen Ministerpräsidenten Santiago Casares Quiroga, der durch den faschistischen Franco-Putsch mit seiner Familie ins Pariser Exil getrieben worden war. Vor einigen Tagen haben sich die 21 Jahre alte Casares und der neun Jahre ältere, verheiratete Camus bei einem Picasso gewidmeten Abend kennengelernt und sich sogleich ineinander verliebt. Beauvoir, Sartre, Casares, Camus – keiner von ihnen wird die Nacht vergessen. Der 6. Juni ist für sie der erste Tag in einer neuen Welt. Als Beauvoir nach fünf oder sechs Stunden Schlaf am Morgen erwacht, dringt die Stimme eines Radios durch ihr Fenster: »Sie sagte lang erwartete, unglaubliche Dinge, ich sprang aus dem Bett. Die angloamerikanischen Truppen hatten in der Normandie Fuß gefasst.« Die Hausgenossen sind überzeugt, Beauvoir und Sartre hätten geheime Informationen gehabt und deshalb schon in der Nacht die Landung gefeiert. So ist es nicht. Aber die Tage, die folgen, sind für das Paar und seine Freunde ein einziges Fest. Der Melancholiker Camus gesteht nach der ersten mit »meiner kleinen Maria« verbrachten Nacht, »ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als Dich zu verlieren«.[3] Er muss sich keine Gedanken machen. Die Liebe wird ihn durch das Leben tragen. Nur hat er vorläufig nicht ganz so viel Zeit, wie er Maria widmen möchte. Denn Camus ist nicht nur Schriftsteller und Lektor, derzeit schreibt er vor allem Leitartikel im Combat, der Untergrundzeitung der Résistance. Er bekämpft die deutschen Besatzer, aber er hasst die Kollaborateure, die sich den Deutschen zur Verfügung halten und ihre Landsleute verraten. Mit dem Beginn der Invasion ist der Tag der Befreiung näher gerückt und damit auch das letzte Stündlein der Kollaborateure. In den nächsten Wochen wird Camus, angetrieben von der »Kraft der Rache«, ein publizistisches Feuerwerk entfachen.

THERESIENSTADT (SOGENANNTES PROTEKTORAT BÖHMEN UND MÄHREN). Die Möglichkeit des Überlebens – Margot hat sie berechnet. Zwei Wege führen aus dem Auffanglager in der früheren Pathologie des Berliner Jüdischen Krankenhauses hinaus, nur einer führt nicht in den sicheren Tod. 15 Monate hat Margot im Untergrund gelebt, hat sich die schwarzen Haare tizianrot gefärbt, hat den Judenstern durch eine Kette mit Kreuz ersetzt, ist der Gestapo dreimal entkommen und ihr schließlich doch ins Netz gegangen, durch Zufall, bei einer Ausweiskontrolle. Sie hatte mit ein paar Freundinnen den überfüllten Bunker am Zoo nach einem schweren Bombenangriff verlassen, als zwei Männer ihnen den Weg verstellten: »Ihre Papiere bitte.« Auf dem Weg zur Wache hatte sie gestanden: »Ich bin jüdisch.« Seitdem dachte sie über die zwei Wege aus dem Lager nach. Der eine führt in den Osten, über den Margot nichts weiß, nur dass niemand jemals daraus zurückgekehrt ist. Sie weiß nicht einmal, dass ihre Mutter und ihr Bruder schon im vergangenen Jahr dorthin verschleppt und ermordet worden sind, ins Konzentrationslager Auschwitz. Der zweite Weg führt nach Theresienstadt. Davon erzählt einer, der von dort zurückgekehrt ist. Die Deutschen hatten ihn zurückgeholt, weil er als früherer Angestellter der Jüdischen Gemeinde über deren Finanzen Bescheid weiß und deshalb bei der Enteignung der Gemeinde nützlich sein kann. Seine Frau und seine Tochter mussten bleiben. Er erzählt, nach Theresienstadt würden vor allem Prominente verschleppt, Künstler, Wissenschaftler, Rabbiner, auch alte Menschen, Mischlinge und jüdische Partner aus privilegierten Mischehen. Ende Mai 1944 hat Margot erfahren, dass ein Transport nach Theresienstadt organisiert werde. Nur 23 Leute waren dafür vorgesehen, schreibt Margot, fast ausschließlich Mischlinge und Privilegierte. Für Margot war klar: »Ich wollte auf diese Transportliste.« Wenig später hatte sie erfahren, dass ihr Name auf der Liste stand. Als sich die Tore hinter ihr schlossen und ihre Gruppe das Lager in einem Lastwagen verließ, war ihr, als ob ihre Seele nicht mehr in ihrem Körper sei. Sie weiß nicht, wie lange sie auf den Zug am Bahnhof gewartet haben, sie weiß auch nicht, wie lange die Zugfahrt dauerte, denn sie hatte jedes Gefühl für die Zeit verloren. Aber Margot Friedländer aus Berlin, 22 Jahre alt, weiß, dass sie am 6. Juni 1944 Theresienstadt erreicht. Sie schläft auf dem Dachboden einer Kaserne, auf einem Fußboden aus ungehobelten Holzplanken, die Frauen auf der einen Seite, die Männer auf der anderen. Alle liegen nur da. Stille.[4]

WADOWITZ (IN DER NÄHE VON KRAKAU). Von seiner Karriere im Reichsarbeitsdienst hat sich Egon Oelwein etwas mehr erwartet. Er ist, um es klar zu sagen, von ihr so sehr enttäuscht, dass er in diesem Sommer mit einem Wechsel in die Waffen-SS liebäugelt. Die Gründe, warum er es mit seinen 42 Jahren als Diplomlandwirt und unerschütterlicher »Nazi-Deutscher« noch nicht weiter gebracht hat als bis zum Arbeitsführer (Major), kennt er nicht. An seiner Gesinnung kann es nicht liegen. Schon früh hat der Sohn des Direktors eines Steinkohlebergwerks mit seiner Herkunft aus dem österreichischen Galizien gebrochen und sich zu seinem »Deutschtum« bekannt, ist »Reichsdeutscher« geworden und Mitglied der NSDAP. Die »neue, deutsche und nationalsozialistische Weltanschauung« betrachtet er als seine geistige »Grundlage«, mit seiner Frau Marta hat er drei kleine Kinder, zu deren nationalsozialistischer Geburtstagsfeier Vater Oelwein im vergangenen September daran erinnerte, dass der »Kampf um die Verbreitung und Erhaltung ihres Deutschtums« immer »das hervorragendste Merkmal« seiner bis ins 16. Jahrhundert zurückzuverfolgenden »Sippe« gewesen sei. Für ihn persönlich verbindet sich die nationalsozialistische Losung, dem Germanentum neuen »Lebensraum« zu erobern, mit der Aussicht, ein landwirtschaftliches Gut im Osten zu erwerben. In dieser Hinsicht hat es sich für Oelwein allerdings in den vergangenen Jahren zum Guten gefügt. Seine Versetzungen haben ihn immer weiter in den Osten geführt, in die eingegliederten Ostgebiete. Nach Anfängen in Baden ging es zunächst in den Reichsgau Sudetenland, sodann nach Oberschlesien, im April 1942 schließlich nach Teschen im östlichen Oberschlesien. Zwar bringt es der Dienst mit sich, dass Egon Oelwein getrennt von seiner Familie in der Ortschaft Wadowitz wohnt. Der kleine Garten, der zu seiner Dienstwohnung des Reichsarbeitsdienstes gehört, ermöglicht es ihm aber, vergleichende Studien zum Jäten des Unkrauts und zum »Ausrotten« des »Untermenschentums« anzustellen und in seinem Tagebuch die Resultate zu vermerken: »Das Untermenschentum wuchert, besonders bei ungünstigen Lebensbedingungen, wenn es nicht niedergehalten wird. Drum rücksichtslos ausrotten bzw. nicht hochkommen lassen, und selber noch und noch abhärten.«[5] Die Trennung Oelweins von seiner Familie ist eine Härte, die ertragen werden muss. Zumal der Wohnort der Familie (Teschen) und der Dienstsitz Egon Oelweins (Wadowitz) recht nah beieinanderliegen. Zwischen Teschen und Wadowitz liegt Auschwitz.

Am 6. Juni widmet Egon Oelwein zwei Ereignissen jeweils drei Zeilen in seinem Tagebuch. Er habe dieser Tage bei einem alten Bundesbruder »einen Antrag zur Aufnahme in die Altherrenschaft ›Graf Götzen‹ – Zusammenschluss der früheren Breslauer Turnerschaften – gestellt«. Und anschließend: »Die Invasion ist endlich im Rollen – entgegen meiner Vermutung, denn damit tun die Alliierten uns nur einen Gefallen. Es muss jedenfalls innenpolitisch sehr mau bei ihnen aussehen.«[6]

BEI BARI (ITALIEN). Etwa 500 000 jüdische Soldaten kämpfen in der Roten Armee, 550 000 in der U. S. Army, und 30 000 Juden aus Palästina dienen in der British Army. Einer von ihnen ist Martin Hauser, 1933 mit 18 Jahren von Berlin nach Palästina emigriert, stationiert in der Nähe von Bari auf dem Vormarsch Richtung Norden. Vor einigen Tagen hatte er ein schönes Erlebnis, das er bestimmt nicht vergessen wird. Auf dem Gleis vor einem schwer zerstörten Bahngebäude stand ein Güterzug, aus dem sich Männer, Frauen und Kinder lehnten und sich mit den Menschen auf dem Bahnsteig in verschiedenen europäischen Sprachen unterhielten. Grüße wurden gewechselt, Bestellungen aufgegeben, Küsse und Umarmungen ausgetauscht. Ein untersetzter palästinensischer Soldat hatte sich an eine ältere Dame gewandt, eine Bekannte aus seiner Heimatstadt: »Und wenn Sie meine Frau und mein kleines Kind sehen, küssen Sie sie in meinem Auftrag. Und sagen Sie meiner Frau, sie soll mir mehr Bilder des Jungen schicken, und dass ich gesund bin und dauernd an sie denke.« Wie um sich zu entschuldigen, sagte er zu Hauser: »Ich war schon zweieinhalb Jahre nicht zu Hause. Ich habe das Kind noch nicht gesehen.« So schwirrten Worte von Mund zu Mund, in Deutsch, Polnisch, Ungarisch und auch in Hebräisch. Hauser musste an eine Schilderung Arthur Koestlers denken, in der er einen Menschentransport in Güterzügen beschreibt, Juden, die in »Todeslager« geschafft wurden, um dort zu Millionen vergiftet zu werden. »Dort die Reise in den Tod«, schreibt Hauser in seinem Tagebuch, »hier die Reise zu neuem Leben.«[7]

Vor zwei Tagen hat er den Einmarsch der Alliierten in Rom knapp auf Englisch im Tagebuch notiert (»This morning our troops entered Rome, the first Axis capital.«). Heute schreibt er: »Hurrah! Invasion!« Stundenlang hört er im Radio die neuesten Meldungen: »09.54: General de Gaulle ist in England angekommen.« Der König von Norwegen meldet sich aus dem Londoner Exil: »Long live the cause of freedom!« Der niederländische Premierminister aus dem Londoner Exil: »The great moment has arrived.« Der Premierminister von Belgien aus dem Londoner Exil: »Hour is near!« Martin Hauser und seine Kameraden sind in einer wunderbaren Stimmung. Für 11 Uhr vermerkt er: »Die erste Whiskyflasche ist schon fast leer.« Er hat keine Lust zu arbeiten. Aber ein Gedanke an die Zeit bis zum Ende des Krieges lässt ihn nicht los: »Es wird mehr Menschenleben kosten als die ganzen fünf Jahre Krieg bis zum heutigen Tag.«[8] Hauser wird recht behalten.

BEI ORIOLO (ITALIEN). Was für ein schöner Sommertag. Der Duft von Thymian und Lavendel, das mächtige Weizenfeld, das sanft in ein Tal hinabfließt, und Teppiche von gelben und violetten Blumen. Eigentlich zu schön, um ein Verbrechen zu begehen. Aber Obersoldat Alfred Andersch wüsste nichts, was er heute lieber täte. Er ist Teil einer Radfahrereinheit der Infanterie, die noch an die Front geworfen wird. Vor zwei Tagen haben die amerikanischen Truppen Rom befreit, Anderschs Einheit strömt der deutsche Rückzug entgegen, den sie durch Verzögerungsgefechte sichern soll.Kurz bevor die Radfahrerschwadron die Front erreicht, zerstört der Obersoldat die Reifen seines Rades, lässt die anderen vorausfahren und schlägt sich allein in die Büsche der Macchia. Sein Ziel ist die amerikanische Kriegsgefangenschaft, er erreicht es nach einer Nacht und einem weiteren Tag: »Hinter den Bäumen am Talrand konnte ich Häuser sehen, und ich vernahm das Geräusch rollender Panzer, ein helleres, gleichmäßiges Geräusch, als ich es von den deutschen Panzern kannte. Ich hörte das klirrende Gejohl der Raupenketten. Die Töne klangen fern in der rötlichen Neigung des westlichen Lichtes. Darauf tat ich etwas kolossal Pathetisches – aber ich tat’s –, indem ich meinen Karabiner nahm und unter die hohe Flut des Getreides warf.« Für ihn persönlich ist mit der Desertion der Krieg beendet. Erst später hört er die Nachricht, dass an diesem Tag der italienische Krieg sein Ohr auf die Erde gelegt hat, um auf den normannischen Krieg zu lauschen.[9]

KRUMMHÜBEL ist weit weg von Berlin. Zwischen dem Ort im Riesengebirge und der Reichshauptstadt liegen 250 Kilometer, weit genug, um vor alliierten Luftangriffen in Sicherheit zu sein. Als Marie (»Missie«) Wassiltschikow am zweiten Weihnachtsfeiertag vergangenen Jahres von ihrem Ministerium, dem Auswärtigen Amt, erfahren hat, sie werde mit der Informationsabteilung nach Krummhübel evakuiert, war sie nicht überrascht: »Kein Wunder, da alle unsere Gebäude zerstört sind.«[10] Im November hatte die vom britischen Luftmarschall Arthur Harris ausgerufene Battle of Berlin begonnen, ein nächtlicher Großangriff hatte die Berliner Innenstadt vernichtet, die Gedächtniskirche, das Schauspielhaus, die Neue Synagoge hatten lichterloh gebrannt. Als Missie am nächsten Morgen am Zoologischen Garten vorbeigekommen war, hatte sie die Schäden gesehen: Eine Sprengbombe hatte im Aquarium alle Fische und Schlangen getötet. Die Krokodile waren erschossen worden, als sie versuchten, in den Landwehrkanal zu springen: »Welch ein Anblick das gewesen sein muss.«[11]

Seit einem halben Jahr pendelt die junge Frau zwischen Berlin und dem Riesengebirge, nicht ganz ungefährlich, immer wieder bleiben bei Luftalarm die überfüllten Züge stundenlang in der offenen Landschaft stehen. Bisher hatte Missie Glück, auf dem Einsatzplan der gewaltigen Bomberverbände stand offenbar nur die Reichshauptstadt, nicht die Eisenbahnstrecke. Allerdings hat sie seit der Evakuierung einige neue Probleme. Eines heißt Franz Six, neuer Chef der Informationsabteilung, von dem Missie nur weiß, dass er ein hoher SS-Offizier ist und – »ein Schwein«.[12] Professor Dr. Franz Alfred Six war Amtschef in Heinrich Himmlers Reichssicherheitshauptamt, nach dem Überfall auf die Sowjetunion Kommandeur des Vorkommandos Moskau der Einsatzgruppe B, die für Massenerschießungen im Raum Smolensk verantwortlich war, und arbeitet bei der Verschleierung und Rechtfertigung des Holocaust mit Paul Karl Schmidt, dem Leiter der Presseabteilung des Auswärtigen Amtes, zusammen. Missie hält ihn für »gefährlich« und erlebt ihn als Choleriker. Ihr zweites Problem ist ein »fettes Walroß mit einem Hitlerbärtchen und Hornbrille«,[13] Dr. Rudolf Schleier, der neue Chef der Personalabteilung. Er war die rechte Hand des deutschen Botschafters in Paris, Otto Abetz, und an den Judendeportationen in Frankreich beteiligt. Nach allem, was Missie über ihn gehört hat, ist er »ein übler Kerl«, jedenfalls kein akzeptabler Nachfolger für den freundlichen und verständnisvollen Hans Bernd von Haeften, der mit seinem »totenbleichen, undurchdringlichen Gesicht« Missie zwar an ein »mittelalterliches Grabmal« erinnert, aber für sie »einer der besten Leute«[14] im Ministerium ist.

Und Haeften ist ein enger Freund von Adam von Trott zu Solz, Missies Chef, 33 Jahre alt, Jurist, Rhodes-Stipendiat am Balliol College in Oxford, Aufenthalte in den USA, spätestens seit 1939 im Einsatz gegen das NS-Regime. Anfangs bewundert Missie nur seine Augen, dann sehr bald seine »überragende Intelligenz«, auch seine »unendliche Herablassung«,[15] mit der er Six behandelt. Es gefällt Missie Wassiltschikow, dass sie mit ihrem Chef mehr Englisch spricht als Deutsch. Die 27 Jahre alte Fürstentochter, staatenlos, gebürtige Russin, hat mit ihrer Familie Russland im Frühjahr 1919 verlassen, im Januar 1940 war sie mit ihrer Schwester Tatjana nach Berlin gekommen, nach kurzer Zeit hatte sie Arbeit in der Informationsabteilung des Auswärtigen Amts gefunden. Deutsch spricht sie fließend, aber ihr Englisch ist perfekt. Ihre Familie hat ihr gesamtes Vermögen verloren, doch ihre Beziehungen zu hohen und höchsten Adelskreisen hat sie behalten – arm, aber vernetzt. Vor drei Jahren hat Tatjana Paul Alfons von Metternich, Urenkel des Staatsmanns Metternich, geheiratet. Seitdem flüchten Marie und ihre Eltern von Zeit zu Zeit vor den Luftangriffen auf Schloss Königswart im Egerland, seit dem 17. Jahrhundert im Besitz der Metternichs. Ende August 1942 hatte Missie auf der Hochzeit von Prinz Konstantin von Bayern mit Prinzessin Maria Adelgunde von Hohenzollern getanzt, und Gottfried Graf von Bismarck-Schönhausen, ein jüngerer Enkel des »eisernen Kanzlers«, gehört zu ihrem engeren Bekanntenkreis. Er ist Mitglied der NSDAP, Regierungspräsident von Potsdam, Mitglied des Reichstags und seit Anfang 1944SS-Brigadeführer. Doch seit einiger Zeit betrachtet er sich als Gegner des NS-Regimes. Vom ersten Augenblick an war Bismarck Missie »sehr sympathisch«,[16] was auch an seiner österreichischen Cousine Loremarie Schönburg liegen mag, Missies Kollegin im Auswärtigen Amt. Sie ist eine entschlossene Gegnerin der Nationalsozialisten, ebenso mutig wie unvorsichtig, und eine der engsten Freundinnen Missies.

Sie wird von Missie vermisst. Kurz vor deren Eintreffen ist Loremarie nach Berlin abgereist. Sie hasst Krummhübel, was Missie versteht, aber jetzt fehlt ihr die Freundin. Immerhin gibt es eine gute Nachricht: »Der lang erwartete Tag der Invasion!«[17] Der berühmte, von den Deutschen als unüberwindlich gerühmte Atlantikwall: »Jetzt werden wir ja sehen!« Doch wie für Martin Hauser, den jungen jüdischen Soldaten der britischen Armee in der Nähe von Bari, ist auch für Missie Wassiltschikow in Krummhübel der Gedanke an die nächste Zukunft vor allem bedrohlich: »Es ist fürchterlich, an die vielen Opfer zu denken, die diese letzte Runde noch fordern wird.«[18]

AMSTERDAM. In ihrem letzten Brief hat sich Anne von Kitty mit der verzweifelten Frage verabschiedet: »Wovon werden wir im nächsten Monat leben?« Aber das war gestern, heute beginnt sie ihren Brief mit einem Jubelruf, einem Zitat aus dem englischen Radio: »This is D-Day« und schickt einen Stoßseufzer hinterher: »This is the day – die Invasion hat begonnen.« Seitdem Anne, 14 Jahre alt, und ihre Mitbewohner der Amsterdamer Prinsengracht 263 am Morgen die Nachricht gehört haben, ist das Hinterhaus in Aufruhr. Sollte das wirklich die Befreiung sein, auf die Anne Frank, ihre ältere Schwester Margot, ihre Eltern, die dreiköpfige Familie van Pels und Fritz Pfeffer, ein Bekannter von Annes Eltern, seit Jahren warten, versteckt in drei kleinen Zimmern auf 60 Quadratmetern? »Sollte dieses Jahr, dieses 1944, uns den Sieg schenken?« Seit zwei Jahren lebt die jüdische Familie Frank in ihrem Versteck. Damals wurden allein in Amsterdam etwa 70 000 Juden registriert, zehn Prozent der Bevölkerung. Mit dem ersten Zug vom Durchgangslager Westerbork nach Auschwitz-Birkenau wurden 1137 Juden in den Tod geschickt[19] – bis September dieses Jahres werden weitere 96 Züge von Westerbork abgefahren sein, gefüllt mit 107 000 Menschen (von denen 5000 zurückkehren werden). Die Zeit hat Anne, hellwach, gescheit und fantasiebegabt, für den Aufbau eines ansehnlichen Kreises von Brieffreundinnen genutzt: Kitty, Pop, Phien, Conny, Lou, Marjan, Jettje, Emmy. Ihre intimste Freundin ist Kitty geworden, der sie fast täglich schreibt. Was Kitty mit den anderen Mädchen verbindet, die Anne mit der Zeit als Adressatinnen ihrer Briefe ausgeschlossen hat: Es gibt sie nur in Annes Fantasie: »Kitty, das Schönste an der Invasion ist, dass ich das Gefühl habe, dass Freunde im Anzug sind.« Ihre Schwester Margot, schreibt Anne, hoffe sogar, im September oder Oktober wieder zur Schule gehen zu können.[20]

DRESDEN. Seit 1897 führt Victor Klemperer Tagebuch. Er hat ihm sein Leben erzählt, als Student, als Dozent, als Soldat im Ersten Weltkrieg und als Romanistikprofessor, in Berlin, München, Genf, Paris, Neapel, Flandern, Leipzig, Litauen und schließlich in Dresden. Das Tagebuch ist Klemperers Lebensbegleiter. Er hat ihm im Sommer 1935 von dem Verbot erzählt, als zum Protestantismus konvertierter Jude weiterhin an der Dresdener Hochschule Romanistik zu lehren, von dem Verbot Ende 1937, sich in den Lesesaal der Universitätsbibliothek zu setzen, schließlich von dem Verbot für »Sternträger« Ende 1938, die Universitätsbibliothek zu betreten. Dass Klemperer noch nicht deportiert worden ist, verdankt er erstens seiner Ehe mit Eva, die keine jüdischen Vorfahren hat, und zweitens Annemarie Köhler, Ärztin in einer Privatklinik in Pirna. Mit einer Wohnungsdurchsuchung der Gestapo im »Judenhaus« in der Zeughausstraße muss das Ehepaar Klemperer jederzeit rechnen, nicht aber Annemarie Köhler in ihrer Praxis. Also wird alles, was Victor notiert, von seiner Frau zur Freundin gebracht, die die Papiere in den »Doktorbüchern« versteckt. Würden sie entdeckt, wäre es das Ende für die Ärztin und das Ehepaar. Ein Verhör wäre überflüssig, denn das Tagebuch ist ein einzigartiges Geständnis – protokollierter Hass auf den NS-Staat. Am 6. Juni notiert Klemperer, Eva habe die Nachricht von der Invasion gebracht: »Eva war sehr erregt, ihr zitterten die Knie. Ich selbst blieb ganz kalt, ich vermag nicht mehr oder noch nicht zu hoffen.«[21]

SEPSISZENTGYÖRGY (UNGARN). Heinrich Böll ist in der Welt schon ganz hübsch herumgekommen. Als der Krieg begann, wurde der junge Schriftsteller von Köln nach Osnabrück in ein Ausbildungslager befohlen, einige Monate später als Soldat erst ins besetzte Polen, dann ins besetzte Frankreich geschickt, hatte einige Zeit als Wachsoldat in Deutschland verbracht, war als Soldat nach Frankreich zurückgekehrt und hatte danach in Russland und Ungarn gekämpft. Zuletzt ist der 26 Jahre alte Böll mit dem Zug länger als eine Woche durch Ungarn gebummelt – wirklich ein schönes Land, dunkel und lebensvoll, wie er in einem seiner täglichen Briefe an Ehefrau Annemarie berichtet –, auf der Fahrt in die Karpaten, in die rumänische Stadt Jassy, dem nächsten Einsatzort. Am Pfingstmontag ist er mit seinen Kameraden zur Kompanie gestoßen, einen Tag später in einem langen und hitzigen Marsch an die Front gegangen. Die Artillerie hatte die russischen Linien stundenlang behämmert, und deutsche Panzer waren in tollen Massen vorgefahren. Aber schon zwei Tage später, um sechs Uhr morgens, hatte Böll »Eisen ins Kreuz« bekommen, genauer gesagt drei veritable Splitter in die linke Schulter. Kaum war er notdürftig verbunden, brachen russische Panzer ein, Bölls Kompanie machte sich davon, aber gleichzeitig wurde es »50 Meter vor uns schwarz vor russischer Infanterie«. Der Lazarettzug mit 50 Waggons, jeder Platz mit Verwundeten belegt, brachte Böll in zwei Tagen zurück in den äußersten südlichen Zipfel Ungarns, in ein nettes Städtchen namens Sepsiszentgyörgy, nicht ins Lazarett, das war überfüllt, sondern in eine Krankensammelstelle, 30 Mann in einem großen Saal auf Strohsäcken, Läuse reichlich vorhanden, Ausgang von zwei bis fünf jeden Nachmittag. Heute ist Böll zusammen mit einem Freund in eine deutsche Bäckerei gegangen, die junge Frau im Geschäft hat sie eingeladen, ins Wohnzimmer zu kommen. Sie erzählt, sie habe einen Besatzungssoldaten aus Düsseldorf geheiratet, der in Stalingrad gefallen ist. Ihr gemeinsames Töchterchen war einen Monat alt, als der Vater starb. Die Frau wirkt auf Böll nervös und unruhig, von der Trauer zerstört, aber gefasst. Böll bedenkt, dass der Vater dieses harmlos spielenden kleinen Mädchens »nun unendlich weit in Russland begraben liegt«. Mit welch einer »vernichtenden Sicherheit« der Krieg doch alles trifft, was deutsch ist, schreibt Böll seiner Annemarie, selbst in diesem so entlegenen, friedlichen Winkel Ungarns. Am Ende des Briefs schreibt Böll, er habe mit großer Erregung und Erwartung von der Invasion im Westen gehört: »Ach, wie gerne möchte ich dort sein, es muss doch schöner sein, einem Feind wie dem Engländer gegenüberzustehen als dieser Finsternis und dem düsteren Schrecken der Russen.« Und dann, beklagt er sich, »ist es auch nicht so unendlich weit von Dir fort«.[22]

KZ AUSCHWITZ. Aus dem Konzentrationslager Herzogenbusch/Vught (Niederlande) werden 496 weibliche und männliche jüdische Häftlinge überstellt.[23]

OBERSALZBERG. Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, und Generaloberst Alfred Jodl unterrichten Adolf Hitler nach dessen spätem Frühstück über die Entwicklung in der Normandie. Hitler ist begeistert: »Die Nachrichten könnten gar nicht besser sein! Solange sie in England waren, konnten wir sie nicht fassen. Jetzt haben wir sie endlich dort, wo wir sie schlagen können.«[24] Er befiehlt, die Alliierten noch am selben Tag ins Meer zu werfen. An diesem Morgen zitiert der Völkische Beobachter aus einer Rede, die Goebbels zwei Tage zuvor in Nürnberg gehalten hat: »Ich bin der festen Gewissheit, dass aus den gegenwärtigen Belastungen dieses Krieges für uns der Sieg hervorgehen wird. (…) Voraussetzungen dafür sind die Tapferkeit unserer Herzen, die Standhaftigkeit unserer Seelen, der bedingungslose Gehorsam und die Treue zum Führer, dem wir heute auf neue geloben: Befiehl, wir folgen.«[25] Weitere, von Goebbels vorsorglich nicht genannte Voraussetzungen: Panzer, Flugzeuge, Treibstoff und Soldaten. Der Führer, schreibt Goebbels in seinem Tagebuch, sei durch die Nachricht der Invasion »außerordentlich aufgekratzt«.[26] Wie immer glaubt Hitler, alles vorher gewusst zu haben. Nur auf Zeitpunkt und Ort der Invasion war er nicht vorbereitet.

NORMANDIE. In der Nacht zum 6. Juni ist vor der Küste der Normandie die größte Armada der Weltgeschichte aufgezogen. 16 Minuten nach Mitternacht hat die Operation Overlord begonnen, die alliierte Invasion in Europa. Erste britische Lastensegler sind mit Soldaten und Material im Zielgebiet gelandet. Eine Luftlandedivision hat die strategisch wichtigen Brücken über die Orne und den Caen-Kanal bei Bénouville genommen. Zwei US-Luftlandedivisionen wurden wegen der rauen Wetterverhältnisse und teils schlecht markierter Landezonen zwar weit verstreut, dennoch ist es gelungen, einige Tausend Soldaten abzusetzen. Um fünf Uhr hat die alliierte Invasionsflotte den Ärmelkanal überfahren – mehr als 6000 Schiffe mit mehr als 200 000 Soldaten, unterstützt von 4190 Jagdflugzeugen, 3440 schweren Bombern, 930 mittleren und leichten Bombern, 1360 Truppentransportern und Frachtmaschinen, 1070 Maschinen des Küstenkommandos, 520 Aufklärungsflugzeugen und 80 Rettungsflugzeugen. Um sechs Uhr hat die erste Invasionswelle nach Bombardierung aus der Luft und massivem Beschuss der Schiffsartillerie das Land erreicht. Die ersten Boote steuern auf die beiden ersten der fünf alliierten Landungsabschnitte zu. Die deutschen Widerstandsnester sind nur schwach besetzt, entsprechend gering sind die Verluste (Tote, Verletzte, Gefangene) der Landungstruppen. Am Utah Beach kämpfen nur knapp 100 Wehrmachtssoldaten (alliierte Verluste: 300), am Gold Beach 175 (alliierte Verluste: rund 400), am Juno Beach etwa 300 (alliierte Verluste: 800), am Sword Beach370 (alliierte Verluste: 650). Selbst am erbittert umkämpften Omaha Beach, dem mit zehn Kilometern längsten Küstenabschnitt, sind nur 500 Soldaten eingesetzt, hier liegen die Verluste der Alliierten bei rund 4000.[27] Aber in den nächsten Stunden kommen hier 35 000 US-Soldaten an Land. Am Ende des Tages sind 150 000 Soldaten über die See oder aus der Luft in Frankreich gelandet.

2. Kapitel»Die SS, die weiß alles, die hat schon alles ausprobiert.«

Normandie – Trent Park – Normandie – Oradour sur Glane

Drei Wochen nach der Schlacht trifft Lee Miller am Omaha Beach ein. Der Krieg ist einige Kilometer weitergezogen, die 44. Sanitätseinheit der U. S. Army hat dort ein Lazarett aufgebaut. Lee Miller ist 37 Jahre alt, sie fotografiert und schreibt für das amerikanische Modemagazin Vogue. Das Lazarett kampiert auf einem mit Kuhdung bedeckten Feld, 40 Ärzte, 40 Krankenschwestern, im Durchschnitt 100 Operationen am Tag auf sechs Operationstischen, dazu kommen 400 nichtstationäre Patienten. Alle paar Minuten fährt ein voll besetzter oder leerer Ambulanzwagen ins Lager herein oder hinaus. Die Operations- und Röntgenzelte, die Zelte mit den Intensiv- und den Bettenstationen gleichen sich nicht nur äußerlich, innen sind in allen Zelten »die schrägen, dunklen, schwankenden Dächer, der platt gedrückte Grasboden und die Stille der Verwundeten«. Lee Miller bemerkt, dass die deutschen Patienten genauso behandelt werden wie die verwundeten US-Soldaten: »In den Operationszelten bestimmt sich der Einsatzplan nach der Dringlichkeit des Eingriffs und nicht nach der Nationalität der jeweiligen Patienten, und in einem Lazarett, in dem sich zwei deutsche Chirurgen unter den Gefangenen befinden, operieren diese Seite an Seite mit ihren amerikanischen Soldaten.«[1] Auch sie werden mit dem Blut versorgt, das in die Normandie geflogen wird – pro Tag 240 Liter. Lee Miller fotografiert einen US-Feldwebel, der sich lachend hinlegt, um Blut zu spenden, und dann einen Schluck Bourbon nimmt. Mit der Flasche geht er zum nächsten Zelt und überlässt sie einem Deutschen, der weinend auf einem Operationstisch sitzt. Es ist der einzige Verwundete, schreibt Lee Harper, den sie auf ihrer ganzen Reise weinen sieht.

Die Fotojournalistin reist mit leichtem Gepäck: ein wenig Kleidung, ein paar Dutzend Filme, eine Daunendecke und der Hass auf die »Hunnen«, die »Krauts«. Sie verkrampft jedes Mal, wenn sie einen Deutschen sieht, und sie verachtet sich dafür, wenn ihr Herz beim Anblick deutscher Verwundeter »unfreiwillig weich wird«.

Einige Wochen nach Beginn der Invasion besprechen zwei hohe deutsche Offiziere die Lage. Das Gespräch findet in einem herrschaftlichen Anwesen in der Nähe Londons statt, in Trent Park, einem Landhaus aus dem 18. Jahrhundert, seit zwei Jahren im Dienst des Combined Services Detailed Interrogation Centre (CSDIC), Büro der vereinigten Dienste für eingehende Verhöre. Es ist ein Gefangenenlager, in dem vor allem deutsche Generäle in zwangloser Atmosphäre, umgeben von großen Rasenflächen, Baumgruppen von Zedern und alten Eichen und einem Teich mit Wildenten, zum freimütigen Gespräch unter Kameraden verführt werden, im besten Fall zur Preisgabe kriegswichtiger Informationen. Die Gefangenen ahnen nicht, dass jede Silbe in den 30 verwanzten Räumen von britischen Soldaten – zumeist deutsche und österreichische Exilanten – mitgehört und auf Platten aufgenommen wird. Sie genießen die Gelegenheit zum unbeschwerten Gedankenaustausch, die Themen, die sie verhandeln, liegen auf der Hand: Wie ist der weitere Kriegsverlauf? Wie erklären sich die Niederlagen an allen Fronten? Wie viel Schuld haben die Deutschen mit dem Krieg auf sich geladen? Im Bewusstsein der Gefangenen ist der Krieg allgegenwärtig, aber die friedliche Stille des englischen Landhauses stört er nicht.

Harmonisch verläuft auch das Gespräch, das an diesem Julitag Oberst Walter Köhn und Konteradmiral Walter Hennecke miteinander führen. Bis zu seiner Gefangennahme am 26. Juni war Köhn Kommandeur eines Grenadierregiments. Am selben Tag war auch für Hennecke der Krieg vorbei, wie Köhn hat er sich der U. S. Army in Cherbourg ergeben. Doch ist dem 46 Jahre alten Konteradmiral vor seiner persönlichen Kapitulation ein Husarenstück gelungen. Zusammen mit dem Stadt- und dem Hafenkommandanten hat er die Hafenanlage der Stadt komplett zerstört, beispiellos in der Militärgeschichte, selbst Hitler war beeindruckt. Noch am Tag seiner Gefangennahme war Hennecke das Ritterkreuz verliehen worden.[2]

Aber was geschieht, wenn sich die Gegner von der Kriegsführung des Konteradmirals inspirieren lassen? Oberst Köhn spricht seine Befürchtung offen aus: »Die Bolschewisten, die schlagen in Deutschland alles kurz und klein.« Hennecke gibt selbstbewusst Entwarnung: »Ach, dass sie die Städte kaputtmachen, glaube ich nicht.« (Er hat den Untergang Hamburgs und anderer deutscher Städte offenbar nicht mitbekommen.) Dann wendet sich das Gespräch einer grundsätzlichen Frage zu, die seit Beginn der Invasion das Oberkommando der Wehrmacht (OKW) beschäftigt. Glück für die beiden deutschen Kriegsgefangenen, dass ihre Antworten nur von britischen Abhörspezialisten aufgenommen werden, den Ohren der Gestapo jedoch verborgen bleiben. Köhn sagt: »Meines Erachtens bricht das in den nächsten Wochen zusammen.« Hennecke bestätigt: »Ja, meines Erachtens auch.«[3] Die Einschätzung der Offiziere trifft die Lage. Sie in britischer Kriegsgefangenschaft auszusprechen, ist für die deutschen Offiziere ungefährlich. In Deutschland hätten sie eventuell damit ihr Leben verwirkt. Oberst Köhn und Konteradmiral Hennecke sind allerdings, obwohl sie im Gemeinschaftsraum von Trent Park Radio hören dürfen, nicht auf dem neuesten Stand. Der Zusammenbruch hat längst begonnen.

Wieder einmal hat sich eine Prophezeiung Hitlers als falsch erwiesen. Vor zwei Jahren, im September 1942, hatte er in einer Rede im Sportpalast angekündigt, Winston Churchill könne im Fall einer Invasion von Glück reden, »wenn er neun Stunden an Land bleibt«.[4] Das war eine waghalsige Behauptung. Denn damals hatte der Bau des »Atlantikwalls« an der 5000 Kilometer langen Küste vom Nordkap bis zur spanischen Grenze gerade erst angefangen, und bei Beginn der Invasion war er noch längst nicht beendet. In der Zwischenzeit hatten Zwangsarbeiter, deutsche Soldaten und bezahlte einheimische Arbeiter – seit November 1943 insgesamt 291 000 Mann – 28 Millionen Kubikmeter Erdreich bewegt und zehn Millionen Kubikmeter Eisenbeton verbaut. Entstanden waren zum Schutz der »Festung Europa« Tausende von Bunkern. Der »Atlantikwall« war das gewaltigste Unternehmen seit dem Bau der Chinesischen Mauer,[5] ein Projekt des Größenwahns. Der entscheidende Baumeister war nicht Adolf Hitler, nicht die Organisation Todt, die die Zwangsarbeiter unter katastrophalen Bedingungen hatte schuften lassen, auch nicht Generalfeldmarschall Erwin Rommel, der von den Alliierten jüngst aus Afrika vertriebene »Wüstenfuchs« und nunmehr Oberbefehlshaber der Heeresgruppe B, seit Dezember 1943 zuständig für die Vorbereitungen der Invasion. Bei ihnen lag die Planung, aber die Leitung wurde vor allem vom Mangel bestimmt. Es mangelte an Material, es mangelte an Soldaten, und es mangelte an Organisation.

Rommel hatte Sperren aus Landungsabwehrhindernissen errichten und über fünf Millionen Minen auslegen lassen, auf dem Strand, in den Steilhängen, in Wassergräben und auf Fußpfaden, die vom Strand wegführten, allein 1944 Woche für Woche 200 000 bis 300 000 Minen.[6] Ziel war die Verwandlung der Küste in ein gigantisches Minenfeld, mit einem Gürtel von 60 Millionen Minen. Aber als die Invasion begonnen hatte, war das »Bollwerk« nach Ansicht des Oberbefehlshabers West, Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt, noch immer ein »gigantischer Bluff«. Der Mangel an Stahl hatte den Verzicht auf größere drehbare stählerne Panzertürme erzwungen. Die Geschützstellungen erinnerten an verbunkerte Unterstände. Behelfsweise waren zum Teil die Geschütztürme älterer Panzer integriert worden. Die Maginot-Linie und alte deutsche Grenzbefestigungen hatten als Rohstofflieferanten gedient, das Material war demontiert, eingeschmolzen und am »Atlantikwall« verwendet worden.

Auf dem Nürnberger Parteitag 1935 hatte Hitler die idealen Jugendlichen des NS-Staates skizziert: »Flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl.« Das sind Eigenschaften, die sich vor allem für deutsche Frontkämpfer empfehlen, damals eine Zukunftsvision für männliche Jugendliche. 1935 war das mörderische Propaganda, aber im Jahr 1944 ist es eine groteske Karikatur der Wehrmachtssoldaten in der Normandie – vom General bis zum einfachen Soldaten. Viele Offiziere sind an der Westfront gelandet, weil sie gesundheitlich schwer angeschlagen sind oder an der Ostfront militärisch versagt haben. Die militärischen Spitzenkräfte gehören fast alle zur alten Garde, beispielsweise der 68 Jahre alte Generalfeldmarschall von Rundstedt, der sein Hauptquartier in Saint-Germain-en-Laye bei Paris nur noch alle drei Wochen verlässt, um sich seinen Soldaten zu zeigen.[7] Verglichen mit den deutschen Truppen, deren mörderische Blitzkriege Europa seit 1939 in Angst und Schrecken versetzt hatten, geben die Soldaten in der Normandie im Sommer 1944 ein jämmerliches Bild.

Die gesamte Wehrmacht ist im fünften Kriegsjahr ausgelaugt, bis Mai 1944 hat sie allein an der Ostfront insgesamt 1,85 Millionen Soldaten durch Tod oder Gefangenschaft verloren.[8] Zwar ist es gelungen, im Westen noch einmal 1,5 Millionen Soldaten aufzubieten, doch die meisten Infanterieeinheiten sind nicht motorisiert, also bewegungsunfähig. Denn Motorisierung ist kein Synonym für Beweglichkeit, ohne Benzin fährt kein Panzer. Es hat einige Zeit gedauert, bis das die Alliierten begriffen haben. Noch im April 1944 wunderte sich das Oberkommando der Luftwaffe, »warum der Anglo-Amerikaner diese Anlagen noch nicht zerschlagen hat, wozu er bei seiner in letzter Zeit so hochentwickelten Angriffstechnik ohne weiteres in der Lage wäre. Mit der Zerstörung unserer wenigen großen Raffinerien und Hydrierwerke könnte er einen Erfolg erringen, der tatsächlich die Möglichkeiten einer Fortsetzung des Krieges durchaus in Frage stellen würde.«[9] Als hätte der »Anglo-Amerikaner« diese Worte gehört, begannen ebenfalls im April US-Bomberverbände damit, der Wehrmacht den Lebenssaft abzudrehen. Sie starteten Flächenbombardements der elf rumänischen Erdölfelder bei Ploieşti und der im deutschen Machtbereich liegenden Ölraffinerien und Hydrierwerke – mit beachtlichem Erfolg. Es droht der Stillstand der Wehrmacht.

Allein 15 Bataillone wurden aus Soldaten mit schweren Kriegsverletzungen gebildet, etliche Ausbildungsdivisionen wurden zusammengezogen, nicht zu vergessen die sogenannten Osttruppen, deren Verbände sich aus ehemaligen Rotarmisten rekrutierten, die es vorgezogen haben, dem fast sicheren Hungertod in einem deutschen Kriegsgefangenenlager zumindest vorläufig durch Dienst in der Wehrmacht zu entkommen. Weil viele von ihnen wieder zur Roten Armee übergelaufen waren, sind sie im Herbst 1943 in den Westen, nach Italien oder auf den Balkan kommandiert worden. 60 000 von ihnen stehen im Sommer 1944 in Frankreich ein wenig verloren herum, allerdings mit stark modifiziertem Kampfauftrag. Bisher wurden sie im »Kampf gegen den Bolschewismus« eingesetzt, jetzt geht es gegen die »englisch-amerikanische Plutokratie«.

Noch schlechter als um das Heer ist es um Marine und Luftwaffe bestellt. Schon einige Zeit vor der Invasion haben Briten und Amerikaner in mehrwöchigen Bombenangriffen auf die nordfranzösischen Eisenbahnnetze und die Brücken der Seine und Loire die deutschen Nachschubwege für die Truppen in der Normandie systematisch zerstört. Die Luftflotte 3 – zuständig für Nordostfrankreich, Belgien und die Niederlande – hat der Überlegenheit der Alliierten in der Luft kaum etwas entgegenzusetzen. Sie verfügt nur noch über 919 Flugzeuge, davon sind 500 einsatzbereit. Anfang Januar 1944 hatte die Luftwaffe noch 2395 Piloten für ihre Jagdflugzeuge, bis zum Sommer hat sie 2262 Jagdflieger verloren, also eine Verlustrate von fast 99 Prozent.[10] Auch die zunehmend unzureichende Ausbildung der deutschen Piloten erleichtert ihren Gegnern die Arbeit.

Die Misere der Luftwaffe hat Oberst Josef »Pips« Priller am Morgen des 6. Juni zu spüren bekommen. Zwei Tage vor Beginn der Invasion war ein Geschwader mit 124 Maschinen von der Küste zurückgezogen worden. Geschwaderkommandant Priller standen nur zwei Maschinen zur Verfügung, als er sich – in der anderen Maschine begleitet von seinem Rottenkameraden Feldwebel Heinz Wodarczyk – der gewaltigen Luftflotte der Briten und Amerikaner entgegenwarf. Es war der einzige direkte Einsatz der Luftwaffe gegen die Landungsflotte an diesem Tag. Bemerkenswert auch der Tatendrang der deutschen Kriegsmarine. Angesichts der gewaltigen auf sie zudampfenden Armada war eine einzige Schnellbootflottille aus Cherbourg vernünftigerweise beigedreht und in den Hafen zurückgekehrt. Eine Torpedobootflottille aus Le Havre hatte zwar einen norwegischen Zerstörer versenkt, aber dann hatte auch sie sich im Hafen in Sicherheit gebracht.

Hätten die Deutschen Zeit und Ort der Invasion gekannt, wären sie immerhin sehenden Auges in die aussichtslose Schlacht gezogen, aber die Alliierten hatten sie mit Blindheit geschlagen. Die Operation Fortitude war nicht nur eines der »kühnsten Ablenkungsmanöver in der Kriegsgeschichte«,[11] sondern auch eines der erfolgreichsten. Zur Verschleierung der geplanten Landung in der Normandie hatten die Alliierten durch einen fingierten Funkverkehr die Existenz einer Heeresgruppe First United States Army Group (FUSAG) in Kent vorgetäuscht, die sie sogar mit einem »Oberbefehlshaber«, General George S. Patton, ausgestattet hatten. Der sollte die Deutschen auch glauben machen, die Invasion sei weiter östlich am Pas-de-Calais, der schmalsten Stelle des Ärmelkanals zwischen Frankreich und England, bei Dover geplant. Auch mithilfe von Flugzeug-, Panzer- und Geschützattrappen aus Holz und Gummi und mit Übungen der Geisterarmee auf der Themse war die Täuschung gelungen. Für Operation Overlord hatten die Briten in Bletchley Park in der Nähe von London mit »Ultra« ein eigenes Informationssystem in Betrieb genommen – Experten sollten jede relevante Nachricht sofort entschlüsseln und weiterleiten. Mit den abgefangenen Funksprüchen konnten die Alliierten überprüfen, ob die von Doppelagenten gestreuten Falschinformationen bei den Deutschen verfingen. Denn den Briten war gelungen, alle von den Deutschen in Großbritannien eingesetzten Agenten zu enttarnen und die meisten von ihnen umzudrehen. Das hatte perfekt funktioniert. Am 2. Juni hatte Bletchley gemeldet: »Jüngste Informationen lassen annehmen, dass Gegner alle Vorbereitungen Alliierter für abgeschlossen hält. Erwartet erste Landungen in Normandie oder Bretagne, gefolgt von Hauptaktion am Pas de Calais.«[12] Die Deutschen hatten die Köder geschluckt. Noch bis Juli wird Hitler die Landung in der Normandie für ein raffiniertes Ablenkungsmanöver der Alliierten halten.

Seit dem Frühjahr hatten die amerikanischen Truppen Südengland in ein gigantisches Militärcamp verwandelt. Von Dezember 1943 bis Mai 1944 hatten die