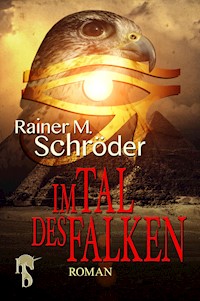

4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: hockebooks

- Sprache: Deutsch

Die Suche nach dem Tal des Falken in Ägypten geht weiter: Von Kairo aus führt Tobias und seine Gefährten Sadik und Jana ihr Weg den Nil hinauf in die Wüste. Doch was wird sie in dem sagenumwobenen Tal erwarten? Wertvolle Pharaonenschätze? Oder ist vielleicht doch alles nur ein Hirngespinst, dem sie hinterherjagen? Zu allem Übel ist ihnen ihr Widersacher Graf Armin von Zeppenfeld, der sie bereits durch ganz Europa verfolgt hat, noch immer dicht auf den Fersen. Das spannende Finale der »Falken«-Reihe von Rainer M. Schröder.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 388

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Rainer M. Schröder

Im Tal des Falken

Roman

In Liebe meiner Frau Helga,die das größte Abenteuer mit mir wagt:die Karawane der Träume!

Erstes Buch:EI Qahira – Stadt der tausend Minarette

Oktober – November 1830

In einer anderen Welt

Der Morgen dämmerte über Kairo herauf und der Ausblick von Odomir Hagedorns Dachterrasse war atemberaubend. Überwältigt von dem Panorama, das sich seinen Augen darbot, lehnte Tobias Heller an der hüfthohen Lehmmauer.

»Könnte ich doch bloß malen und dieses Bild festhalten!«, murmelte Jana neben ihm andächtig.

»Ja«, sagte Tobias nur und die klare Stimme des Muezzins, der mit seinem fremdartigen Sprechgesang aus der luftigen Höhe des Minaretts die Gläubigen zum Morgengebet rief, trug in der Stille des jungen Tages weit.

Halb rechts vor ihnen, jenseits einiger luxuriöser Sommerpaläste inmitten schattiger Gärten, erhob sich am Nilufer die Große Moschee von Boulaq, dem Haupthafen von Kairo und um die zwei Kilometer nordwestlich der Stadt gelegen. Ihre mächtige Rundkuppel wurde von einem goldenen Halbmond gekrönt, der auf einer sich nach oben hin verjüngenden Säule aus vier Kugeln ruhte. Neben der Moschee, umschlossen von vier Seitentrakten mit Bogengängen, ragte das Minarett anmutig und schlank wie ein gespitzter Bleistift in den Himmel.

Dunst lag wie ein zarter Schleier über den dunklen Fluten des Nils und hing zwischen den Palmen, Akazien und Sykomoren. Bauchige Barken und flache Feluken lagen in mehreren Reihen Bordwand an Bordwand am Ufer vertäut. Die ausgebleichten Segel bauschten sich an Deck zu dicken Tuchrollen und warteten darauf, hochgezogen zu werden, um den heißen Wüstenwind aufzufangen. Die Mannschaften der Boote hatten sich an Deck versammelt, ihre Gebetsteppiche ausgebreitet und mit dem Gesicht gen Mekka begonnen, die vier rakats des Morgengebetes zu verrichten. Über ihnen strebten, gekrümmt wie die Spielzeugbogen von Riesenkindern, die Masten mehr als fünfundzwanzig Meter empor. Aus der Entfernung wirkten sie besonders bei den Feluken, die mittschiffs kaum einen Meter aus dem Wasser ragten, zerbrechlich wie Streichhölzer.

»Da! … Die Pyramiden!«, rief Jana begeistert und deutete über den Strom, wo hinter den Palmen grüne Felder tief in die Wüste reichten. »Man kann sie von hier aus tatsächlich sehen!«

Im heller werdenden Licht des neuen Tages waren die Umrisse der Pyramiden von Gizeh deutlich zu erkennen. Die gewaltigen Monumente, seit Jahrtausenden stumme Zeugen der Geschichte, wuchsen viele Kilometer vom Nil entfernt aus dem Sand der Wüste in den Morgenhimmel, der nun rasch das trübe Grau der Dämmerung verlor. Er nahm ein pastellweiches Blau an, auf das die Sonne kräftige Lichtfelder in Rot und Gelb malte. Am östlichen Horizont blühte zwischen Himmel und Erde kurzzeitig sogar ein zartes Lindgrün auf.

»Wie riesig sie sein müssen, wenn sie schon aus so großer Entfernung zum Greifen nahe erscheinen!«, sagte Tobias beeindruckt, als die Sonnenstrahlen über die Spitzen der Pyramiden wanderten.

Jana schüttelte den Kopf, dass ihre langen schwarzen Haare flogen, und sagte mit einem versonnenen Lächeln: »Es kommt mir wie ein phantastischer Traum vor, dass wir in Ägypten sind und dass der Nil und die Pyramiden vor unseren Augen liegen.«

Tobias nickte. Auch ihm kam es wie ein Wunder vor, dass sie Ägypten endlich erreicht hatten. Was lag nicht schon alles an Abenteuern und Gefahren hinter ihnen. Vor den Toren von Mainz auf Gut Falkenhof, dem trutzigen Landgut seines Onkels und Universalgelehrten Heinrich Heller, hatte vor über einem halben Jahr alles begonnen. Und zwar mit dem Besuch von Armin Graf von Zeppenfeld. Dieser ehemalige Offizier und skrupellose Glücksritter hatte nichts unversucht gelassen, um in den Besitz jenes geheimnisvollen Spazierstocks mit dem Knauf in Form eines silbernen Falken zu gelangen. Niemand hatte damals gewusst, was es mit dem Falkenstock auf sich hatte, nicht einmal Sadik Talib, ihr beduinischer Freund. Dass im Stock die erste von drei Landkarten verborgen war, die den Weg zu einem legendären verschollenen Tal mit Pharaonengräbern in Nubien wies, hatte niemand geahnt. Erst später, nach der Belagerung von Gut Falkenhof durch Zeppenfelds Komplizen und Helfershelfer und ihrer dramatischen Flucht in einem Gasballon, hatten sie das Rätsel des Stocks gelüftet. Und da erst hatten sie auch erfahren, dass zwei weitere Rätsel zu lösen waren, wenn sie das Verschollene Tal finden wollten: Das eine verbarg sich in einem Koran, dessen Deckel aus merkwürdig gehämmertem Kupferblech bestand und der sich im Besitz von Jean Roland in Paris befand, und das dritte Geheimnis war in einem Gebetsteppich verborgen, der auf Mulberry Hall, dem Herrscherhaus des spleenigen Lord Burlington, zu finden war.

Zeppenfeld hatte sie mit seinen Söldnern Valdek, Stenz und Tillmann durch halb Europa gejagt und versucht, ihnen sowohl in Paris als auch auf Mulberry Hall zuvorzukommen, um sich mit List und Tücke und notfalls mit brutaler Gewalt des Korans und des Gebetsteppichs zu bemächtigen. In Paris war ihm das gelungen. Dort waren sie in die blutigen Barrikadenkämpfe der Julirevolution geraten, die mit der Vertreibung des Bourbonenkönigs Charles X. geendet hatte. Zeppenfeld hatte den Koran an sich gebracht. Doch seinen Versuch, ihnen auch noch die Karte abzunehmen, die sich im Falkenstock befunden hatte und ohne die er das Tal niemals finden konnte, hatte Sadik durch einen genialen Schachzug buchstäblich in letzter Sekunde vor den Toren von Paris vereiteln können. Zeppenfeld hatte sich dabei schwere Gesichtsverbrennungen zugezogen.

Abenteuer! Wie sehr hatte sich Tobias in den stillen Jahren bei seinem Onkel auf Falkenhof danach gesehnt, Abenteuer zu erleben, statt jeden Tag von ausgesuchten Privatlehrern Unterricht in einer anderen Sprache zu erhalten und sich immer mehr Buchwissen anzueignen. Was nützte es ihm, dass er – noch keine siebzehn Jahre alt! – der beste Pistolenschütze auf Falkenhof und längst ein Meister in der Führung einer Degenklinge geworden war! Ihm war, als würde das Leben an ihm vorbeigehen. Wie sehr beneidete er damals seinen Vater, der zwischen seinen gefahrvollen, jahrelangen Expeditionen manchmal nur wenige Wochen bei ihnen auf dem Landgut verweilte, weil er stets von Unrast und brennendem Forscherdrang getrieben wurde.

Sein sehnsüchtiger Neid galt in jener Zeit auch Sadik, dem weltgewandten bàdawi, der in seinem Leben schon so viel gesehen und erlebt hatte und seit vielen Jahren Dolmetscher, Führer und Vertrauter seines Vaters auf dessen Nilquellen-Expeditionen gewesen war. Und als Jana Salewa, die fast gleichaltrige Landfahrerin mit dem prächtigen schwarzen Haar und den flaschengrünen Augen, mit ihrem Kastenwagen auf der verschneiten Landstraße von Mainz nach Falkenhof verunglückte und Sadik sie gesund pflegte, da erhielt Tobias' Leben eine neue Wendung. Seine Liebe zu ihr entdeckte er später. Zuerst war er nur fasziniert von ihrem völlig ungebundenen Leben auf der Landstraße, und am liebsten hätte er mit ihr getauscht. Denn auch er wollte frei wie der Vogel sein und die Welt mit all ihren Abenteuern kennenlernen.

Und dann hatte Zeppenfeld ihrer aller Leben völlig aus der Bahn geworfen und ihn, Tobias Heller, zusammen mit Sadik und Jana in einen wahrhaft rasanten Strudel der Abenteuer gerissen.

Tobias dachte an ihre rasende Kutschfahrt von Paris zur französischen Küste und erinnerte sich mit Schaudern an die nächtliche Sturmfahrt über den Kanal nach England an Bord des Schmugglerschiffes Alouette. Wenn es nach dem Kapitän gegangen wäre, hätten sie die englische Küste nicht zu sehen bekommen, zumindest nicht lebend. Und dann die Wochen bei Rupert Burlington auf Mulberry Hall! Diese Zeit und das, was der spleenige, technikbegeisterte Lord auf seinem herrschaftlichen Landsitz geschaffen hatte, würde ihnen allen für immer unvergesslich in Erinnerung bleiben. Das monströse Dampftaxi, der Dschungel im gigantischen Wintergarten, Chung mit seinen unterirdischen Maschinenhallen, der zynische Butler Parcival, der Schwarze Mungo, die Prärie und Büffel im Salon – ach, es gab so vieles, was ihm beim Gedanken an Rupert an unglaublichen Erlebnissen in den Sinn kam!

Natürlich auch Zeppenfeld, der ihnen nach England gefolgt war. Sein Überfall war jedoch gescheitert und Valdek hatte dabei sogar den Tod gefunden. Doch Zeppenfeld würde deshalb bestimmt nicht aufgeben, sondern hatte zweifellos wie sie mit dem nächsten Schiff die Überfahrt nach Ägypten angetreten, wo er sich bestens auskannte. Und hier würde sich wohl auch alles entscheiden. Es war nur gut, dass Rupert Burlington seinem Freund Odomir Hagedorn schon vor vielen Wochen geschrieben und ihn gebeten hatte, ihnen seine Gastfreundschaft in seinem Haus in Boulaq zu gewähren und darüber strengstes Stillschweigen zu bewahren. Zeppenfeld würde es daher nicht so leicht haben, ihren Aufenthaltsort in Kairo ausfindig zu machen, und das war ein Vorteil, der für ihr aller Leben von entscheidender Bedeutung war.

Ägypten! Mainz, der Falkenhof, ja sogar Paris und Mulberry Hall erschienen ihm plötzlich so unendlich fern. Als läge eine Welt dazwischen. Aber das stimmte ja auch. Sie hatten das Abendland verlassen und befanden sich nun im Morgenland, wo der Koran das Leben beherrschte.

Welche Abenteuer erwarteten sie wohl in diesem Land am Nil, und wie würde es sein, wenn sie sich in die Wüste von Nubien wagten?

»Wirklich komisch …«, sagte Jana verwundert und holte Tobias aus seinen Gedanken.

»Was soll komisch sein?«, fragte er, ohne den Blick von den Pharaonengräbern zu nehmen, die schon seit vier Jahrtausenden jeden Morgen den Sonnenaufgang über dem Niltal und jedes Jahr die fruchtbare Überschwemmung der Flussufer miterlebten. Von den sieben Weltwundern der Antike hatte nur eines die Zeit überdauert: die gewaltigen Grabmale aus Millionen Tonnen von Steinblöcken dort drüben! Sie hatten bisher noch jeden Herrscher überdauert. Und sie würden noch stehen, wenn schon Mohammed Ali, der derzeitige Herrscher von Ägypten, sowie Generationen von späteren Regenten, Eroberern und Tyrannen längst in Vergessenheit geraten waren.

»Na, dass ich erst jetzt das Gefühl habe, in Ägypten angekommen zu sein. Dabei sind wir doch schon vor sieben Tagen in Alexandria von Bord gegangen. Aber da war mir nicht so zumute wie jetzt.«

Tobias wusste genau, was sie empfand, denn ihm erging es nicht anders. Gute drei Wochen hatten sie für die Fahrt von Portsmouth nach Alexandria gebraucht. Es war eine überwiegend beschwerliche Reise, was jedoch nicht an der Arcadia, sondern am Wetter lag. Die Tage, die sie nicht unter rauer See und damit auch unter Seekrankheit leiden mussten, konnten sie fast an einer Hand abzählen.

Tobias setzte das Rollen und Schlingern des Schiffes ganz besonders heftig zu. Es überraschte und beschämte ihn, hatte er auf der Alouette doch keine Probleme damit gehabt und deshalb geglaubt, vor diesem Übel Seekrankheit gefeit zu sein. Aber dem war ganz und gar nicht so. An manchen Tagen lag er in seiner Koje und hatte nur den einen Wunsch – nämlich tot zu sein, damit diese elende Übelkeit endlich ein Ende hatte. Auch Jana litt unter der Seekrankheit. Zudem fehlte ihr Unsinn, das Äffchen, das auf Mulberry Hall zurückzulassen ihr doch sehr schwer gefallen war, auch wenn sie wusste, dass es zu seinem Besten war. So litt sie in den ersten beiden Wochen doppelt. Dagegen zeigte Sadik während der ganzen Überfahrt nicht ein einziges Mal Anzeichen von Übelkeit. Sein ungetrübtes Wohlbefinden war beiden ein Rätsel und kam ihnen in ihrem Elend manchmal überaus ungerecht vor.

»Allah ist mit den Schwachen, damit sich die Starken ein Beispiel an ihnen nehmen«, erklärte er ihnen, was sie jedoch weder zu trösten noch ihre Übelkeit zu lindern vermochte. Und als Sadik damit begann, Tobias aus dem Koran vorzulesen, da war dieser zu kraftlos, um sich dessen zu erwehren. Bis zur 6. Sure drang sein arabischer Freund vor, was in Anbetracht des Umstandes, dass diese ersten Suren von besonderer Länge mit jeweils Hunderten von Versen gekennzeichnet sind, ein beredtes Zeugnis von Tobias' miserabler körperlicher Verfassung abgab. Doch als Sadik in der 6. Sure zum 143. Vers kam, wo vom Schlachten und einige Verse weiter von Essen, verendeten Tieren, vergossenem Blut und unreinem Schweinefleisch die Rede war, raffte Tobias alle Kraft zusammen und warf seinen Freund aus der Kabine, bevor er bittere Galle und Magensäfte erbrach.

Die Freude von Jana und Tobias bei ihrer Ankunft in Alexandria Anfang der dritten Oktoberwoche galt deshalb in erster Linie der ganz profanen Tatsache, dass sie endlich von Bord gehen konnten und nun wieder festen Boden unter den Füßen hatten, was sie schlagartig von der Seekrankheit kurierte. Sie wollten deshalb auch nicht die Barke besteigen, weil sie vorerst von der Schifffahrt genug hatten. Doch Sadik konnte sie nach zwei Tagen davon überzeugen, dass sie auf dem Nil von der Seekrankheit verschont bleiben würden, was auch stimmte. Während der fünf Tage, die sie für die Strecke von Rosette durch den Kanal und dann in das fruchtbare Nildelta flussaufwärts nach Kairo benötigten, blieben sie von Übelkeitsanfällen verschont.

Die Flussfahrt nach Kairo, unter einer sengenden Sonne und einem immer wieder einschlafenden Nordwind, gab ihnen einen Vorgeschmack dessen, was sie erwartete, wenn sie die relative Kühle des Niltales mit seinen grünen, palmenbestandenen Ufern verließen und sich in die Wüste begaben. Doch daran dachten sie nicht, als sie am fünften Tag bei Einbruch der Dunkelheit in Boulaq anlegten, sich von einem dort auf sie wartenden Diener von Odomir Hagedorn zu dessen Haus geleiten ließen und vom Hausherrn persönlich auf das Freundlichste als seine Gäste willkommen geheißen wurden. Sie waren ganz einfach froh, die erste große Etappe glücklich überstanden und ein paar Tage vor sich zu haben, in denen sie sich an all das Fremde und Neue, das auf sie einstürzte, mit mehr innerer als äußerer Ruhe gewöhnen konnten. Denn die Barke war an wie unter Deck überfüllt und mit ihren winzigen Kabinen kaum der ideale Ort gewesen, sich an die spätsommerliche Hitze Unterägyptens zu gewöhnen.

Jana nahm den Blick von den Pyramiden und schaute zum Minarett hoch, als der Muezzin seine eigentümlich singenden Rufe mehrmals wiederholte.

»Sag mal, kannst du verstehen, was er da den Gläubigen zuruft?«

Tobias schmunzelte. Er beherrschte Arabisch so gut wie seine Muttersprache. »Ja, ganz gut. Es ist das al-la-hu akbar, das er gerade viermal wiederholt hat. Und nach diesem Allah ist am größten kommt nun jeweils zweimal das ash-hadu al-laila-ha il-lah-lah, das heißt: Ich bekenne, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und das ash-hadu an-na moham-madar rasulul-lah, was übersetzt bedeutet: Ich bekenne, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist.« Die Rufe des Muezzins vom Minarett der Großen Moschee von Boulaq blieben jedoch nicht allein in dem frühmorgendlichen Frieden, sondern fanden über den Dächern der Stadt ein vielfaches Echo in den Stimmen anderer Muezzins, die von ihren grazilen Moscheetürmen Allahs Größe verkündeten.

Jana lauschte dem scheinbaren Wechselgesang von fernen und nahen Gebetsrufern. »Ich kann nicht ein Wort davon verstehen, aber obwohl es so fremd klingt, berührt es mich doch so, als hörte ich in einer schönen Kirche den Priester die heilige Litanei anstimmen«, sagte sie.

»Das kann ich dir gut nachempfinden«, antwortete Tobias, von dem fremdartigen Zauber des Morgens unter dem Halbmond des Islam nicht weniger berührt. »Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, so ist das hier die schönste Kirche, die ich je gesehen habe.« Dabei machte er eine Handbewegung, die das grandiose Panorama meinte, das im Morgenlicht vor ihren Augen an Farbe und Konturen gewann.

Eine Weile standen sie ruhig an der Brüstung der Dachterrasse, lauschten den Rufen der Muezzins, schauten über die üppigen Gärten von Boulaq zum Nil und beobachteten, wie sich die ersten Feluken vom Ufer lösten. Die grauen Segel stiegen in die Höhe, blähten sich im warmen Wind und brachten die Boote hinaus auf den breiten Strom. Ein Eseltreiber kam aus einer Gasse neben der Moschee und eine ganze Gruppe schwarz verhüllter Frauen, eine jede ein bauchiges Tongefäß auf dem Kopf, eilte zur Schöpfstelle, um ihre Krüge mit Wasser zu füllen.

»Mulberry Hall und Zeppenfeld scheinen zu einer ganz anderen Welt zu gehören«, sagte Jana nachdenklich.

Tobias wollte ihr beipflichten, doch zu seiner und Janas Überraschung meldete sich Sadik in ihrem Rücken zu Wort, bevor er antworten konnte.

»Auf Mulberry Hall trifft das zweifellos zu, nicht jedoch auf Zeppenfeld!«

Der Wind, der Pfeil und ein Haufen Dreck

Jana und Tobias wandten sich um, sodass sie dem Nil und den dahinterliegenden Pyramiden den Rücken zukehrten. Jetzt ging ihr Blick in Richtung Kairo, denn ihr Freund stand vor dieser Kulisse auf der anderen Seite der Dachterrasse, an der auch die Außentreppe hochführte.

Sadik Talib war einen Kopf kleiner als Tobias und von schmächtiger, jedoch sehniger Gestalt. Ausgeprägte Wangenknochen, eine scharfe Nase und hellblaue Augen unter buschig schwarzen Brauen gaben seinem Gesicht mit der getönten Haut ein markantes Aussehen. Schlank und feingliedrig waren seine Hände, die so geschickt im Umgang mit den verschiedensten Dingen waren – etwa mit seinen Wurfmessern. Er war Anfang Vierzig und hier und da durchzogen schon graue Strähnen sein krauses, blauschwarzes Haar.

Sadik Talib war nicht nur ein wüstenerfahrener Führer, sondern auch viel belesen und eine geradezu unerschöpfliche Quelle von arabischen Weisheiten und Sprichwörtern. Zu jeder Gelegenheit wusste er eine passende Stelle aus dem Koran zu zitieren oder den Spruch eines Weisen anzuführen. Gelegentlich waren es äußerst merkwürdige, ja sogar komische Sprichwörter. Tobias und Jana hegten manchmal den Verdacht, dass einige dieser originellen Sprüche auf seinem eigenen Mist gewachsen waren.

An diesem Morgen trug Sadik eine cremeweiße galabija, ein faltenreiches Gewand mit langen, weiten Ärmeln, das ihm bis zu den Knöcheln reichte. Im V-förmigen Ausschnitt der galabija zeigte sich der mit Stickereien verzierte Brusteinsatz des izar, wie das nachthemdähnliche Untergewand hieß. Bei der Stofffülle und Länge der Landestracht waren von Sadiks hellen Stiefeln nur die Spitzen sichtbar. Um die Hüften hatte er einen locker gebundenen Gürtel gelegt, der aus dünnen, königsblauen Samtkordeln geflochten und mit winzigen Goldfäden durchzogen war. An diesem Gürtel trug er den chandschar, den traditionellen Krummdolch, und das kostbarste seiner Wurfmesser, nämlich das mit dem elfenbeinernen Griffstück und dem eingravierten Skarabäus auf jeder Seite und der kunstvoll gearbeiteten Scheide aus gehämmertem Silber.

Schon am ersten Tag ihrer Ankunft in Ägypten hatte Sadik seine europäischen Hosen und Hemden abgelegt und sich mit einem Gefühl unverhohlener Befreiung wieder in die weiten Gewänder seines Landes gekleidet. Einer seiner ersten Gänge in Alexandria hatte ihn in den Laden eines der besseren Händler arabischer Kleidung und anschließend in den eines guten Schuhmachers geführt, der um die besonderen Wünsche beduinischer Kunden wusste.

Tobias musste unwillkürlich lächeln, als er Sadik dort an der geweißten Mauer stehen sah. Sein Freund hatte immer das Selbstbewusstsein und den natürlichen Stolz eines Mannes ausgestrahlt, der mit sich und seiner Welt im Reinen war und der auch in der sogenannten zivilisierten Welt Europas nie unter Minderwertigkeitsgefühlen litt, weil die Wertmaßstäbe des Abendlandes nicht die seinen waren. Und doch erschien ihm Sadik verändert, seit sie Ägypten erreicht hatten und er auch äußerlich zu der Lebensform seiner Heimat zurückgekehrt war. Seine Haltung, der Ausdruck seines Gesichtes, sogar seine Bewegungen – alles schien noch um eine kleine, aber doch bedeutende Spur stolzer, selbstbewusster und würdevoller zu sein. Ja, würdevoller! Das traf es. In ihm vereinigten sich Stolz und Würde auf eine wunderbare Weise, der Arroganz und Pathos fremd waren.

Zum ersten Mal empfand Tobias, was hinter Sadiks Worten an Selbstwertgefühl steckte, wenn er darauf verwies, dass er ein bàdawi war, ein stolzer Beduine. Jetzt sah er es ihm an.

Es machte ihn merkwürdigerweise ein wenig verlegen, dass er Sadik bei aller Tiefe seiner freundschaftlichen Gefühle doch immer irgendwie nach europäischen Wertbegriffen gemessen hatte. Wie ein Blitz traf ihn die Einsicht, dass auch er von Vorurteilen nicht frei war, trotz seiner doch so freigeistigen Erziehung. Aber das Leben ließ sich nicht allein aus Büchern lernen und verstehen. Es war das Reisen und Erleben mit offenen Augen, was wirkliches Wissen und Selbsterkennung brachte. In diesem Moment wurde es ihm so klar wie noch nie zuvor.

»Schon alle rakats gebetet?«, fragte Jana mit freundschaftlichem Spott. »Du scheinst es ja mit jedem Tag eiliger zu haben, dich von Wattendorfs Teppich zu erheben.«

»Allah wird in seiner unendlichen Güte für diese kleine Schwäche eines Gläubigen zweifellos Verständnis haben«, erwiderte Sadik gelassen, fuhr dann aber mit einem grimmig entschlossenen Unterton fort: »Es wird übrigens das Erste sein, was ich heute tun werde – mir nämlich einen neuen Gebetsteppich kaufen, der beim Beten für die Augen eines gläubigen Muslims keine Beleidigung darstellt und es einem nicht schwer macht, sich auf die Offenbarung des Korans zu konzentrieren.«

»Hast du etwas dagegen, wenn wir mitkommen?«, fragte Jana sofort. »Ich kann es gar nicht erwarten, mir die Stadt anzusehen und durch den Bazar zu streifen.«

»Nicht selten übertrifft die Vorfreude die Verwirklichung eines Wunsches. So ist Unterwegssein oftmals der schönere Teil einer Reise als das Ankommen. Aber wenn ihr es gerne möchtet, könnt ihr natürlich mitkommen.«

Tobias nickte und er begab sich mit Jana zu Sadik auf die Ostseite der Dachterrasse hinüber. Ihm gingen noch die Worte nach, mit denen ihr Freund sie vor wenigen Augenblicken überrascht hatte. »Du meinst, Zeppenfeld ist auch schon in Ägypten?«, fragte er.

»Aiwa, das ist er ganz bestimmt. Nach dem misslungenen Anschlag auf Mulberry Hall hat er England sofort verlassen, daran hege ich nicht den geringsten Zweifel. Dass wir nach Ägypten weiterreisen würden, wusste er. Deshalb hat er sich gewiss nach der schnellstmöglichen Überfahrt erkundigt und eine Passage gebucht.«

»Aber Ägypten ist groß«, wandte Tobias ein. »Und woher will er wissen, wohin wir uns zuerst wenden werden?«

»Zeppenfeld ist nicht zum ersten Mal in diesem Land, Tobias«, erwiderte Sadik. »Wer nach Ägypten kommt, den führt der erste Weg, was auch immer sein Ziel ist, nach Kairo. Nur hier findet man als Europäer alles, was man benötigt, um sich für einen Vorstoß in die Wüste zu rüsten. Aber von noch größerer Bedeutung ist die Tatsache, dass man nur hier den firman bekommt.«

»Firman? Was ist das?«, fragte Jana sofort.

»Das ist die Genehmigung, dass man sich frei im Land bewegen und eine Expedition in den Süden unternehmen darf, die über die Katarakte hinausführt«, sagte Sadik und fügte für sie gleich erklärend hinzu: »Von der Mündung bis nach Aswan ist der Nil ohne Stromschnellen. In Aswan befindet sich der erste von insgesamt sechs Katarakten. Der letzte liegt bei Chartoum, jenseits der nubischen Wüste und im Land der suhdahni.«

»Und wie weit müssen wir den Nil hinauf?«, fragte Jana.

»Doch bestimmt erst einmal bis nach Abu Hamed«, warf Tobias ein, Wattendorfs Karte vor seinem geistigen Auge.

Sadik nickte. »Aiwa, Abu Hamed liegt auf halber Strecke zwischen dem vierten und fünften Katarakt. Nirgendwo sonst führt der Nil näher an die nubische Wüste heran als an dieser Stelle. Abu Hamed ist daher ein idealer Ausgangsort, um vom Nilschiff auf ein Kamel umzusteigen. Und wenn man so weit nach Oberägypten vordringen will, geht es nicht ohne ein firman. Das gilt für uns genauso wie für Zeppenfeld.«

Jana sah ihn noch immer skeptisch an. »Und du meinst wirklich, er ist auch schon in Kairo?«

»Glaubt mir, Zeppenfeld hat auch nicht eine einzige Stunde in England vergeudet und er ist jetzt irgendwo da unten«, sagte Sadik überzeugt und deutete auf den gelbbraunen Flickenteppich der Dächer von El Qahira, wie die Stadt im Arabischen hieß. Es waren die Moscheen und die Minarette, die aus diesem weitflächigen Gewirr von Häusern herausragten. Wie die Stacheln eines Igels stachen die grazilen Türme aus dem unüberschaubaren Häusermeer hervor. Nicht von ungefähr nahm Kairo für sich in Anspruch, die »Stadt der tausend Minarette« zu sein. Sie erstreckte sich vom Nil bis an die Berghänge des Mokâttam. Deutlich war im Osten die Zitadelle mit ihren wehrhaften Mauern und trutzigen Wachtürmen zu erkennen, über der Stadt auf einem der Bergausläufer gelegen. »Da drüben steckt er, in diesem Häuserlabyrinth der Bodenknechte.«

»Bodenknechte?« Jana zog belustigt die Augenbrauen hoch. »Du meinst damit die Stadtbewohner?«

»Aiwa, alle Sesshaften eben«, bestätigte Sadik, während sich der Glutball der Sonne zwischen den kahlen Hügelketten im Osten erhob. Für einige wenige Augenblicke leuchteten sie, als wären sie aus purem Gold gegossen, und glühten wie frisch aus der Esse noch mit rotem Schimmer nach.

»Sprach der stolze Beduine«, neckte Tobias ihn, denn im Augenblick wollte er nicht an Zeppenfeld und all das denken, wofür dieser Mann stand – nämlich für Verrat, Gefahr und Verderben.

Sadik lächelte. »Habe ich euch schon mal die Schöpfungsgeschichte erzählt, wie sie der bàdawi als die einzig wahre anerkennt?«

»Nein«, sagte Tobias, blickte Jana an und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: »Diese Belehrung und Korrektur unserer irrigen Version von der Schöpfung, wie wir sie aus der Bibel kennen, ist er uns bisher noch schuldig geblieben, nicht wahr?«

»In der Tat. Es wird Zeit, dass er uns endlich auch in dieser Sache auf den Pfad der wahren Lehre führt«, sagte Jana.

Sadiks Schmunzeln wurde breiter. Es war ein Morgen, wie er ihm gefiel, das war ihm deutlich anzumerken.

»Mazbut! Den Gefallen werde ich euch gerne tun.« Er machte eine kurze Pause. »Als Gott die Welt erschaffen hatte, überlegte er lange, mit welchen Geschöpfen er sie bevölkern sollte. Es mussten ganz besondere Geschöpfe sein, damit er sich an ihnen erfreuen und voller Stolz sein konnte. Endlich wusste er, welcher Art diese Wesen sein sollten. Er nahm den Wind, warf ihn hinunter in die Wüste und rief: ›Werde Mensch!‹ Und aus dem Wind wurde der bàdawi …«

»Erwartest du, dass wir jetzt ein überraschtes ›Ah!‹ von uns geben?«, frotzelte Jana.

»Warte, es geht noch weiter«, sagte Sadik und fuhr dann fort: »Nachdem er den bàdawi zu seinem Wohlgefallen geschaffen hatte, nahm Gott den Pfeil und erschuf aus ihm die Kamelstute des Beduinen. Aus einem Haufen Dreck dagegen machte er den Esel. Als dieser Esel zum ersten Mal seinen Kot fallen ließ, ließ sich Gott in seiner unerfindlichen Güte zu der Gnade herab, aus dem Kot die Sesshaften zu machen, nämlich die Bauern und die Städter.«

Jana lachte. »Eine schöne Geschichte«, sagte sie. »Sie könnte auch von uns Landfahrern erfunden worden sein.«

»Na ja, Allah wird schon gewusst haben, warum er ausgerechnet die Beduinen in die tote Wüste geschickt und das fruchtbare Land den Sesshaften überlassen hat«, konterte Tobias im Scherz.

»Du irrst, die Wüste ist gar nicht tot«, widersprach Sadik fröhlich, »auch wenn Gott bei der Schöpfung ein Fehler unterlaufen ist, was die Wüste betrifft.«

»Ein göttlicher Fehler in der beduinischen Schöpfungsgeschichte?«, fragte Jana herausfordernd, um ihn zum Weitererzählen zu animieren.

»Aiwa, so erzählen es alte Beduinensagen«, bestätigte Sadik mit lächelnder Gelassenheit. »Als Gott die Welt erschuf, verteilte er über alle Erdteile Wiesen und Wasser, fruchtbare Täler und schattige Wälder sowie Berge und Gestein mit göttlicher Gerechtigkeit. Als das geschehen war, bemerkte er, dass hier und da noch ein wenig Sand dazugegeben werden musste. Mit dieser Aufgabe betraute er seinen Engel Gabriel. Dieser füllte einen gewaltigen Sack mit Sand und begab sich auf die Reise, um diesen Sand über alle Länder der Welt gerecht zu verteilen, sodass niemand zu wenig und niemand zu viel bekam. Als Gabriel jedoch über Arabien schwebte, griff ihn ein neidischer Schaitan, ein Teufel, hinterrücks an. Sein Messer verfehlte den Engel zwar, schlitzte jedoch dessen Sack der Länge nach auf. Und so ergoss sich der ganze Sand über diesen Teil der Welt und ließ sogar weiter im Norden ein ganzes Meer vertrocknen. So entstand auch die Nefud-Wüste, die zum al-bahr billa mah wurde, zu einem ›Meer ohne Wasser‹«

»Und erst, als dieses Malheur passiert war, erschuf Gott den Beduinen?«, hakte Tobias nach.

Sadik sah ihn an. »So ist es, Tobias. Die Wüste brauchte Geschöpfe, die der großen Herausforderung an Körper und Geist gewachsen waren. So schuf Gott den bàdawi als erstes aller menschlichen Wesen. Denn alles, was nach dem Beduinen kam, war im Vergleich zu diesem ein leichtes Unterfangen.«

Jana zuckte fröhlich mit den Schultern. »Na ja, ganz so weit weg ist das von unserer Entstehungsgeschichte ja auch nicht. Bei Beerdigungen habe ich schon so manches Mal den Priester sagen hören, dass wir aus Staub erschaffen wurden und auch wieder zu Staub werden.«

Tobias grinste. »Staub klingt aber immer noch ein bisschen dezenter als ›ein Haufen Dreck‹. Außerdem hast du Adam vergessen und die Rippe, aus der Gott Eva schuf. Und von einem Wind, der zum Beduinen wurde, steht bei uns auch nichts.«

Sadik hob die Schultern und sagte spöttisch: »Es sollte keinen verwundern, dass sich die Sesshaften an ihre begrenzte Sicht der Welt halten. Unter der Regierung der Affen muss man den Hund ja auch mit ›mein Herr‹ anreden.«

Jana lachte.

Schritte kamen die Treppe herauf. Es war Kasim, Odomir Hagedorns Diener, ein schlanker Mann von etwa zwanzig Jahren. Er trug wie Sadik eine galabija. Der Leinenstoff war jedoch nicht weiß, sondern palmgrün. Der Halsausschnitt und die Säume an den Ärmeln waren mit drei fingerbreiten, sandgelben ornamentalen Stickereien verziert. Alle männlichen Bediensteten im Haus des ehemaligen preußischen Gesandten waren einheitlich in diese galabijas gekleidet.

Kasim wandte sich mit einer Verbeugung erst Tobias und dann Sadik zu. Jana schien er völlig zu übersehen.

»Konsul Hagedorn bittet zum Frühstück, Effendi Heller und Effendi Talib«, unterrichtete er sie.

»Schúkran, danke, Kasim. Sag deinem Effendi, dass wir uns sofort zu ihm begeben werden«, antwortete Sadik.

»Aschkúrik, Sihdi!«, bedankte sich Kasim und zog sich zurück.

»Wie wäre es mit einem Rätsel?«, schlug Jana vor, als sie dem Diener Augenblicke später folgten und die Treppe hinuntergingen. Sie gelangten auf den oberen Bogengang. Unter ihnen lag nun der große Innenhof, in dem mehrere Palmen, Orangenbäume, Zypressen und Zitronenbäume sowie andere Gewächse gediehen. In der Mitte plätscherte ein Springbrunnen mit drei Wasserschalen. Auch zu ebener Erde zog sich ein Säulengang auf drei Seiten um diesen Garten inmitten des Hauses.

»Am besten irgendetwas passend zum Frühstück«, sagte Tobias aufgeweckt. »Ich verspüre jetzt einen ordentlichen Appetit, um nicht zu sagen Hunger.«

Sadik überlegte nicht lange. »Fingergroß, gelb und gar nicht wie Stein. Als ich ihr Hemd auszog, wurde sie bleich und ich biss in ihr köstliches Fleisch hinein.«

Sie gingen über kühle Flure, auf deren Böden ein Teppich neben dem anderen lag. Die Fensternischen in den Wänden bestanden aus verschlungenen Ornamenten. Durch die Ritzen fiel das Morgenlicht und malte helle Muster auf die gegenüberliegenden Wände.

Ein Diener eilte mit einer großen, flachen Keramikschale an ihnen vorbei, auf der sich die verschiedensten Obstfrüchte zu einer bunten Pyramide türmten. Und plötzlich wusste Tobias des Rätsels Lösung: »Es ist die Banane!«, rief er, als Kasim die beiden Flügel einer hohen Tür mit aufwendigen Schnitzereien für sie öffnete und sie zu Odomir Hagedorn in den Salon traten.

Odomir Hagedorn

Tobias erinnerte sich spontan an die kolorierten Stiche von den Wohngemächern eines türkischen Paschas, die er einmal auf Gut Falkenhof in einem Buch betrachtet hatte, als er mit Jana und Sadik den Raum betrat, in dem ihr Gastgeber sie zum Frühstück erwartete. Wie auf den Gängen, so bedeckten auch hier Teppiche den Boden. Diese waren jedoch auf den ersten Blick als auserlesene Stücke zu erkennen. Die Motive, die Komposition der Farben und das verwendete Material genügten auch den höchsten Ansprüchen. Grazile Spitzbögen, von schlanken Säulen getragen, trugen goldene Blumenmalereien auf königsblauem Grund und umgaben den Innenteil des Raumes von drei Seiten. Dahinter führte ein gut zwei Schritte breiter Bogengang an orientalisch geformten Gitterfenstern und an Wandnischen vorbei, in denen verschiedenartige Kunstgegenstände standen: Figuren, Vasen, Schmuckkästchen, silberne Kannen und Schalen aus Onyx.

In die Decke, die sich wie die Kuppel einer Moschee wölbte, war ein bunt verglastes Himmelslicht eingelassen. Es hatte die Form einer sternförmigen Blüte, deren Blütenblätter mit wachsendem Sonnenstand an Leuchtkraft gewannen. Seitlich von der Decke hingen drei Vogelkäfige unterschiedlich weit in den Innenraum herab. Diese Käfige, die auch zwei erwachsene Männer nicht umfassen konnten, waren Kunstwerke feinster Schmiedekunst, stellten sie doch überzeugend herrschaftliche Paläste in Miniatur dar. Sie wurden bevölkert von bunten Papageien und Singvögeln.

Hier und da standen kleine Säulen mit Schalen voller Blumen, Räuchergefäße und Tiere aus Porzellan. Die einzigen Möbelstücke im Raum waren zwei rechteckig zueinander angeordnete Ottomanen, eine Art niedriges Sofa, geradezu überschwemmt von einer Fülle bunter Kissen, sowie ein halbes Dutzend Diwane, die mit edlem Teppichstoff bezogen waren und sich um einen gleichfalls niedrigen Tisch mit einer großen ovalen Platte gruppierten. Bei der Tischplatte, die jetzt mit Schalen, Schüsseln und Porzellan vollgestellt war, handelte es sich um ein abnehmbares Tablett aus gehämmertem Kupfer.

Odomir Hagedorn stand vor einem der Vogelkäfige und fütterte gerade zwei Papageien, als seine Gäste ihren Fuß auf die edlen Seidenteppiche dieses lichten Raumes setzten. Er passte in dieses Zimmer. Und wenn Tobias nicht von Rupert Burlington gewusst hätte, dass Odomir Hagedorn aus Preußen kam und diesen Staat bis vor einigen Jahren als Generalkonsul am Hofe von Mohammed Ali vertreten hatte, er hätte ihn glatt für einen Türken gehalten – und zwar für einen fetten türkischen Pascha.

Ihr Gastgeber brachte gut und gerne um die zweihundert Pfund auf die Waage. Wäre er von großer Statur gewesen, hätte ihn das zu einem kräftigen Mann gemacht. Doch da er Jana gerade noch in die Augen sehen konnte, ohne den Kopf heben zu müssen, machte ihn sein Gewicht zu einem kugelrunden Dicken. Da nützte es auch nichts, dass er türkische Pumphosen aus safranfarbener Seide, ein ebenso weites smaragdgrünes Hemd mit einer breiten karmesinroten Bauchbinde und darüber eine Art Brokatweste trug, in die Pfauenfedern eingearbeitet waren. Auf dem kahlen Kopf trug er ein türkisches Käppi mit herabbaumelnder Troddel.

»Ah, da sind ja meine verehrten Gäste!«, rief Odomir Hagedorn überschwänglich, und in seinem fröhlichen Mondgesicht mit den rosigen Wangen eines wohlgenährten Kindes leuchteten Augen auf, die so faszinierend blau und klar waren wie Aquamarine von erster Güte. Mit weit ausgebreiteten Armen, jedoch sehr gemächlichen Schrittes kam er ihnen entgegen.

»Ich war mir nicht sicher, wann Ihnen das Frühstück konvenieren würde, da die lange Reise doch gewiss sehr fatigant war. Ich hoffe, mit dieser frühen Morgenstunde harassiere ich Sie nicht zu sehr!«

Jana beugte sich zu Tobias hinüber. »Gestern dachte ich, es läge an mir und ich wäre einfach zu müde, um noch irgendetwas zu verstehen«, raunte sie ihm zu. »Aber er redet offenbar immer so unverständlich.«

»Konvenieren heißt genehm sein, fatigant ist ermüdend und harassieren bedeutet belästigen«, antwortete er ihr rasch.

»Und woher weißt du das?«

»Die Worte kommen aus dem Lateinischen und finden sich auch im Französischen und Englischen. Damit bin ich nun mal aufgewachsen so wie du mit dem Jonglieren und Kartenlegen.«

Jana seufzte. »Manchmal täte mir ein bisschen mehr Bildung schon ganz gut.«

»Man muss sich nicht unbedingt mit fatigantem Konvenieren harassieren, um zu Bildung zu gelangen«, scherzte Tobias. Indessen antwortete Sadik auf Odomir Hagedorns Begrüßung: »Wir sind das Frühaufstehen gewohnt, Sihdi Hagedorn.«

»Gewiss, gewiss, Sie rief der Muezzin zum Morgengebet, Verehrter!« Er zwinkerte ihm freundschaftlich zu.

»Wir waren schon auf der Dachterrasse und haben den Sonnenaufgang beobachtet«, warf Tobias ein.

»Es freut mich, dass Sie sich an diesem zauberhaften Blick delektiert haben«, sagte Odomir Hagedorn und richtete seinen wohlwollenden Blick auf Jana.

Diese zögerte mit ihrer Antwort.

»Delektieren gleich erfreuen«, raunte Tobias ihr zu.

»O ja, und wie wir uns … delektiert haben, Herr Konsul!«, versicherte Jana eifrig. »Da oben auf Ihrer Dachterrasse zu stehen und die Stadt, den Nil und die Pyramiden vor sich liegen zu sehen ist etwas ganz Einmaliges, was man wohl nie vergisst, wenn man es einmal mit eigenen Augen gesehen hat.«

Odomir Hagedorn nickte mit sichtlichem Stolz.

»Da muss ich Ihnen voll und ganz consentieren. Der Ausblick von dort oben ist in der Tat phantastisch. Ich kann mich nicht erinnern, dass auch nur einer meiner Gäste desappointiert war. Ich hoffe, Sie werden dasselbe auch von den Bemühungen meines Koches sagen können.« Dabei machte er eine einladende Geste in die Richtung des gedeckten Tisches.

Sie nahmen auf den Diwanen Platz, während Odomir Hagedorn zwischen die Kissen einer Ottomane sank. Er klatschte in die Hände und zwei junge Diener brachten dampfenden Kaffee und ofenfrisches Brot.

»Bitte lassen Sie sich nicht davon distraktieren, wenn ich mich nur an Kaffee und ein bisschen Obst halte. Aber mein Arzt hat mir geraten, mein Gewicht ein wenig zu diminuieren«, sagte Hagedorn und schob sich nur einen Augenblick später eine von den kandierten Früchten in den Mund, die sich in einer großen Keramikschale auftürmten. Eine zweite war nicht weniger üppig mit Pralinen gefüllt.

»Sind das die bitteren Pillen Ihres Arztes?«, fragte Sadik scherzend.

Hagedorn lachte. »Ich gebe zu, er würde mir den Genuss dieser Köstlichkeiten aufs Heftigste prohibitieren. Aber welchen Sinn hätte das Leben noch, würde man sich jeden Genuss deprezieren?«

Jana beugte sich zu Tobias hinüber. »Deprezieren gleich versagen?«

Er nickte. »Deine Bildung macht rasche Fortschritte«, flüsterte er und bestrich sich eine Scheibe Weißbrot mit Honig.

Jana fand, dass Odomir Hagedorn wahrlich nicht den Eindruck machte, als würde er auch nur auf irgendeinen Genuss verzichten. Aber seine ganze Art machte ihn ihr sympathisch, obwohl sie fettleibige Männer sonst nicht ausstehen konnte.

»Das erinnert mich an die Geschichte mit dem Sperling, Sihdi Hagedorn«, bemerkte Sadik schmunzelnd.

»Geschichten liebe ich fast so sehr wie Zuckerwerk! Vor allem, wenn sie Vögel concernieren! Also erzählen Sie uns, was mit dem Sperling war!«, forderte der ehemalige Konsul ihn mit seiner gewinnenden Fröhlichkeit auf und schob sich eine zweite Süßigkeit in den Mund.

»Es war ein Sperling, der sich einmal damit brüstete: ›Heute ist ein Zentner Fleisch von meinem Körper verloren gegangen!‹ Man erwiderte ihm voller Spott: ›Ein Zentner? Wo du doch im Ganzen bloß zehn Gramm wiegst!‹ Darauf antwortete der Sperling: ›Ein jeder kennt eben seine Waage!‹«

Odomir Hagedorn lachte schallend über diese Geschichte, dass er rot anlief und die Diener sich schon besorgte Blicke zuwarfen. Sein Fleisch wogte auf und ab wie schwere See. Klatschend schlug er sich auf die Schenkel, was die Papageien über ihm dazu veranlasste, in lautes Gezeter auszubrechen, in das auch alle anderen Singvögel mit ihren hellen Stimmen einfielen. Tobias meinte, von den Papageien einige Worte in Türkisch aufzuschnappen.

»Prächtig! … Ganz prächtig, mein verehrter Talib! Dieser Sperling könnte mein Zwillingsbruder sein! Ich hoffe, Sie delektieren mich im Laufe Ihres Aufenthaltes noch mit weiteren Geschichten dieser Art.«

»Das ist nicht ganz auszuschließen«, gab Sadik lächelnd zur Antwort.

Das Frühstück verlief überaus vergnüglich. Tobias musste Jana zwar hin und wieder ein Wort erklären, aber die meisten erriet Jana aus dem Zusammenhang.

Als sie sich abschließend der üppigen Auswahl an Obst zuwandten, führte Odomir Hagedorn das Gespräch allmählich in ernstere Bahnen. Rupert Burlington hatte in seinem Brief schon einige Andeutungen gemacht, was die Hintergründe und die Situation von Sadik, Jana und Tobias betraf. Und Sadik hatte ihn am Abend unter vier Augen bereits in die groben Zusammenhänge eingeweiht – auch in die Risiken, die jeder auf sich nahm, der ihnen sein Haus öffnete und seine Gastfreundschaft gewährte. Das war ein Gebot von Anstand und Ehre. Denn wer sich erbot, ihnen zu helfen, musste wissen, dass diese Hilfe unter Umständen das eigene Leben in Gefahr bringen konnte. Zeppenfeld hatte das auf Mulberry Hall hinreichend bewiesen.

Odomir Hagedorn hatte Sadiks diesbezügliche Warnungen mit ernster Miene angehört, ohne jedoch einen Augenblick wankelmütig zu werden. Er hatte ihnen Verschwiegenheit und jedwede Hilfe zugesagt, die in seiner Macht stand. Darauf kamen sie nun zu sprechen.

Er versicherte sie seiner vollen Unterstützung, zeigte jedoch unverhohlene Neugier, was die Hintergründe ihrer Reise und die Gefahren betraf, die ihnen von Zeppenfeld drohten. Insbesondere interessierte es ihn zu erfahren, was es mit diesem Verschollenen Tal auf sich hatte und wie das mit Zeppenfeld und Wattendorf zusammenhing.

»Mit einer Expedition meines Vaters vor über zwei Jahren«, antwortete Tobias, »an der Armin Graf von Zeppenfeld, Eduard Wattendorf, Jean Roland und Rupert Burlington teilnahmen – und natürlich auch Sadik. Auf dieser Expedition wurden aus Freunden Todfeinde.«

Odomir Hagedorn brannte nun darauf, die ganze Geschichte zu erfahren, und Sadik brauchte nicht lange gebeten zu werden, um als Erzähler jene verhängnisvollen Tage in der nubischen Wüste noch einmal zum Leben zu erwecken.

Die Nacht der Schande

Odomir Hagedorn gönnte sich noch eine kandierte Frucht, machte es sich in dem Meer seidiger Kissen bequem und richtete seinen Blick erwartungsvoll auf den Beduinen.

»Es begann damit, dass unser zweiter Versuch, zu den Nilquellen vorzustoßen, daran scheiterte, dass sich die Stämme in dem vor uns liegenden Gebiet jenseits von Chartoum bekriegten«, erinnerte sich Sadik. »Zudem waren wir alle von den Strapazen der vergangenen Monate stark geschwächt und litten unter Malariaanfällen. Wir hatten auch nur noch zwei Kamele.

Auf unserem Rückmarsch schlossen wir uns einer Karawane an, die sich auf dem Weg nach Omsurman befand, einer Handelsniederlassung am Roten Meer. Dort wollten wir Station machen und entscheiden, ob die Expedition abzubrechen war oder ein neuer Vorstoß auf einer anderen Route möglich wäre. Dem Führer der Karawane, Scheich Abdul Batuta, der uns freundlich gesinnt war, kauften wir frische Reittiere ab und konnten uns auch sonst seiner großzügigen Gastfreundschaft erfreuen – bis zu jener Nacht, in der Zeppenfeld sie missbrauchte.

Im Gefolge des Scheichs befand sich auch eine bildhübsche junge Frau. Wir bekamen sie kaum zu Gesicht und sie war stets tief verschleiert. Aber hier und da gab es doch Gelegenheit, einen Blick auf ihre anmutige Gestalt und ihr hübsches Gesicht zu werfen, nämlich wenn wir unser Nachtlager aufschlugen. Einmal riss ein starker Wind, der Vorbote eines kleineren Sandsturms, ihr sogar den Schleier vom Gesicht. Tarik war ihr Name, Nachtstern.

Ein schöner Name für eine schöne junge Frau, die einem reichen Teppichhändler in Omsurman versprochen war. Zeppenfeld wusste genau, wie streng Beduinen darauf achten, dass ihre Frauen nicht mit anderen Männern in Berührung kommen, geschweige denn mit Ungläubigen. Und er kannte auch die tödliche Gefahr, in die er uns alle brachte, wenn er zudem noch einer Frau wie Tarik, die unter dem besonderen Schutz des Scheichs stand, nachstellte. Später führte er zu seiner Entschuldigung an, sie hätte ihn zu seinem Tun ermutigt, weil sie den Mann, dem sie versprochen war, verabscheute und nie seine Frau werden könnte. Aber das war eine Lüge! Keine Frau eines bàdawi, verheiratet oder unverheiratet, glücklich oder unglücklich, würde so etwas auch nur zu denken wagen. Doch er spielte mit dem Feuer – und hätte beinahe unser aller Tod heraufbeschworen.«

Sadik legte eine Pause ein und Odomir Hagedorn wartete gespannt, dass er mit seinem Bericht fortfuhr.

»Es war in der achten Nacht unserer gemeinsamen Reise. Wir schlugen in einem Wadi ein Lager auf, entzündeten ein Feuer mit Kameldung und Reisig, das die Karawane mitführte, und setzten uns zum Essen um das Feuer. Scheich Abdul Batuta ließ anschließend die Wasserpfeife kreisen, weil es eine so angenehme Nacht war, und es wurden Geschichten erzählt. Die Rede kam auf die Legende des Verschollenen Tals, das irgendwo in diesem Wüstenstrich liegen und ein Geheimnis bergen sollte.«

»Was für Geheimnisse?«, fragte der dicke ehemalige Konsul mit leuchtenden Augen.

»Königsgräber mit reichen Schätzen an Gold und Edelsteinen heißt es in der einen Geschichte, eine paradiesische Oase mit dem klarsten Wasser der Welt, und wieder andere Erzähler wissen dieses Legendental als einen Ort des Grauens zu beschreiben, als das Tal ohne Wiederkehr. Und einer von Scheich Batutas Männern beschwor, als wir so in großer Runde um das Feuer saßen und jeder seinen Teil dazu beitrug, dass dieses Tal westlich der Oase Al Kariah, die nur fünf Tagesreisen von uns in der nubischen Wüste lag, zu finden wäre. So wogten die Geschichten, die von Stunde zu Stunde phantastischer wurden, hin und her – bis plötzlich Geschrei aus dem Zelt ertönte, in dem Tarik sich befand.

Wenig später zerrte man Zeppenfeld ins Freie! Wir hatten gar nicht bemerkt, dass er sich aus unserer Runde und in Tariks Zelt geschlichen hatte. Scheich Batutas Männer forderten den Tod des Ungläubigen, der ihre Gastfreundschaft und Hilfe so schändlich missbraucht und sich Tarik genähert hatte. Er zitterte wie Schilf im Wind und sein Leben war nicht den Sand zwischen den Zehen wert. Doch Sihdi Siegbert, Tobias' Vater, beschwor den Scheich, das Leben dieses Mannes zu verschonen. Da dein Vater die Hochachtung des Scheichs genoss«, sagte er zu Tobias gewandt, »zeigte dieser sich geneigt, Zeppenfelds Leben zu verschonen. Doch er stellte Sihdi Siegbert und uns alle vor die Wahl: Entweder Zeppenfeld starb vor unseren Augen noch in dieser Nacht – oder aber wir würden verstoßen werden. Man würde uns nur das lassen, was wir bei uns hatten, als wir auf die Karawane gestoßen waren, und das war erschreckend wenig gewesen. Doch statt der beiden Kamele, die wir noch gehabt hatten, sollten wir nur eines bekommen, denn mittlerweile waren diese beiden wieder gut bei Kräften.

Sidhi Siegbert wusste sofort, wie er sich zu entscheiden hatte. Er sagte: ›Zusammen sind wir aufgebrochen und zusammen werden wir auch zurückkehren – oder den Tod finden!‹ Er hielt zu Zeppenfeld, welchen Abscheu er auch privat für ihn empfand. Für ihn war es eine Frage der Ehre. Und so sahen wir es auch, Sidhi Roland, Sidhi Burlington und ich. Nur Wattendorf war damit nicht einverstanden. Eduard Wattendorf war ein Mann der großen Worte, der sich zu großen Taten berufen fühlte und dann erkennen musste, dass er seinen Träumen in der Wirklichkeit nicht gewachsen war. Zeppenfeld und Wattendorf waren bittere Enttäuschungen, Männer ohne Charakter, übersteigert in ihrem Selbstbewusstsein und in Zeiten der Bewährung schwach und feige. Ganz besonders Wattendorf.

Er beschwor uns, doch nicht unser Leben für das von Zeppenfeld zu opfern, denn die Aussichten, mit dem Wenigen Omsurman oder eine andere Ansiedlung zu erreichen, waren gering. Er wollte, dass Zeppenfeld für das, was er getan hatte, seine Strafe erhielt – und das war der Tod. Schließlich aber beugte er sich unserem Druck. Beim nächsten Morgengrauen zog die Karawane ohne uns weiter. Wir blieben zurück – mit ein paar Schläuchen Wasser, wenig Proviant und nur einem Kamel. Und Sihdi Siegbert mit einem kostbaren Dolch in seinem Besitz. Scheich Abdul Batuta hatte ihn damit zum Abschied beschenkt, ihn umarmt und ihm Allahs Segen gewünscht. Der Scheich achtete ihn wegen der aufrechten Haltung mehr denn je, und dieses Geschenk war Zeichen seiner Wertschätzung und das Einzige, was er noch für ihn tun konnte. Hielten wir den Tod für unabwendbar, sollten wir uns mit seinem Dolch vor einem langen, qualvollen Ende bewahren.

So zogen wir dann weiter und teilten uns das eine Kamel. Wir wechselten uns ab. Doch natürlich bestimmte der Langsamste von uns das Tempo und das war Eduard Wattendorf. Er verfluchte Zeppenfeld, weil er uns ins Unglück gestürzt hatte, und uns, die wir ihn gezwungen hätten, seinetwegen zu sterben. Sidhi Siegbert strafte ihn mit Schweigen. Doch dass unser Ende absehbar war, konnte auch er nicht abstreiten. Denn wir kamen nur langsam voran und unsere Wasservorräte schrumpften zusammen.

Als wir zwei Tage später erwachten, war Wattendorf nicht mehr da. Er hatte sich in der Nacht fortgeschlichen – mit dem Kamel und fast allen Wasserschläuchen. Nur der Wasserschlauch, den sich Sidhi Burlington unter den Kopf gelegt hatte, war uns geblieben.«

Hagedorn schnaubte verächtlich. »Elender Verräter!«

Sadik nickte. »Aiwa, er hatte uns damit zum Tode verdammt. Wir hatten keine Hoffnung mehr und der Tod war nur noch eine Frage von Tagen. Das wenige Wasser würde auch bei äußerster Sparsamkeit kaum zwei Tage reichen. Wir beschlossen nur noch in der Nacht zu marschieren und uns an den Sternen zu orientieren und tagsüber im kläglichen Schatten einer Düne oder eines Felsblockes zu verharren. Es war die Hölle auf Erden. Der Durst peinigte uns. Unsere Lippen platzten auf und wir meinten, von innen heraus zu verbrennen. Zeppenfeld bettelte um den Dolch, weil er seinem Leben ein Ende bereiten wollte. Doch Sidhi Siegbert verweigerte ihm die Waffe. Einmal kam es sogar zu einem Kampf zwischen den beiden, doch Sidhi Siegbert schlug ihn nieder.