Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

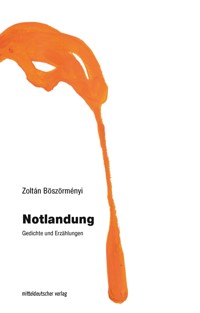

- Herausgeber: mdv Mitteldeutscher Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Bibliothek der Entdeckungen

- Sprache: Deutsch

Zoltán Böszörményis »In den Furchen des Lichts«, ein Flüchtlingsroman mit einem Lagerschauplatz irgendwo in Westeuropa Anfang der achtziger Jahre, erzählt vom Eingesperrtsein im Lager, von gewaltsamem Tod, Verzweiflung und Hoffnung auf Asyl, aber auch von zart sich entspinnenden Liebesbeziehungen und Freundschaften. Nach einem Verhör bei der Geheimpolizei seines Landes entschließt sich der junge Ingenieur Tamás zur Flucht in den Westen. Nicht eben freundlich wird er dort im Lager aufgenommen. Asyl wird er, wie auch viele andere, im ersten Aufnahmeland nicht erhalten. Vielmehr hat er die Chance, nach einem schwierigen Verfahren nach Australien, Kanada oder in die USA auswandern zu dürfen. Während das Verfahren läuft, nimmt er in der Stadt Schwarzarbeit an. Er will seine zurückgelassene Familie unterstützen. Doch der Kontakt zu ihr erweist sich als ein schier unmögliches Unterfangen. Immer öfter muss Tamás die bittere Erfahrung machen, dass er nun ein Mensch dritter Klasse ist.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 275

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Zoltán Böszörményi

In den Furchen des Lichts

roman

Aus dem Ungarischen

von

Hans-Henning Paetzke

Mitteldeutscher Verlag

Was sich nie und nirgends hat begeben,Das allein veraltet nie!

(Friedrich Schiller »An die Freunde«)

Ich tue so, als würde ich die beiden vorstehenden, kariösen Zähne in seinem Mund nicht bemerken.

Er tritt dicht an mich heran. Ich spüre seinen unangenehm nach Knoblauch riechenden Atem.

Ein stechender Blick bohrt sich in meine Augen, als wollte er deren Licht auslöschen.

Ich rege mich nicht. Dulde, dass er mich mit Worten geißelt, mit seinen hasserfüllten Pfeilen befeuert. Meinen Willen lähmt, den Rest an Mut aufsaugt, unter einer Angstlawine zu begraben sucht.

Nun bin ich mir schon sicher, nichts anderes will er.

Ich sammle Kraft.

Reiße mich zusammen, gewinne den abhandengekommenen Mut zurück. Leiste Widerstand. Soll kommen, was kommt. Ich zeige ihm, wer ich bin. Nein, nicht seinen Willen will ich brechen, sondern seine Sanftmut entdecken, jenes aufblitzende Quäntchen Liebe in ihm, den dorthin führenden Weg.

»Meinen Namen willst du wissen!«, schreit er. »Was fängst du damit an, du Unglücksrabe!«

In seinen Augenwinkeln Schattensoldaten.

»Hier fragt nur einer, und der bin ich!«

Der Knoblauchatem streift mein Gesicht. Aber den stechenden Geruch spüre ich nicht mehr. Nichts spüre ich mehr.

Das heißt, etwas doch: die mich durchströmende Scham.

›Er spielt mit seinem Leben. Na, und ich? Womit spiele ich?‹

Die Gedanken fallen über mich her. Wie wütende, ausgehungerte Löwen. Als wäre ich ihr Feind.

Bin ich auch. Wenn ich den Alten nach seinem Namen frage, dann bin ich auch sein Feind.

Ich schäme mich. Dabei ist jetzt nicht die Zeit zum Sich-Schämen. Wir müssen los! Zur Grenze.

Zu was für einer Grenze? Gibt es die überhaupt? Oder ist das alles nur ein Spiel meiner Phantasie? Dort, dort vorn liegt das Grenze genannte Etwas, gehüllt in seidig schwarze Nacht.

Die Grenze ist etwas, das ich überschreiten muss. Sie muss ich passieren, über sie hinweggelangen. Irgendeine besondere Grenze. Trennt Welten voneinander. Die durch sinnlose Macht gelenkte von einer durch Vernunft regierte Welt. In ersterer träumen die Menschen nur von der Freiheit, sehnen sich danach, in letzterer wird sie tagtäglich praktiziert.

Ein Amokläufer bin ich. Dennoch habe ich nicht das Empfinden, ein solcher zu sein, konzentriere ich mich doch auf eine einzige Sache, darauf, die Flucht zu ergreifen, wegzulaufen, zu flüchten.

Will ich vor mir selbst davonlaufen?

Der Alte weicht einen Schritt zurück, so dass sich zwischen uns wieder eine erträgliche Distanz einstellt. Ich sehe ihn nicht an.

Wage nicht, ihn anzusehen. Auch über ihn breitet sich die weiche Nacht aus, verbirgt seinen Mund, die beiden vorstehenden, kariösen Zähne.

»Auf geht’s!«, lässt er sich kurz vernehmen, als bestünde die Welt nur aus Kommandorufen.

›Besteht sie auch!‹

Er betritt als Erster die Straße, wartet ab, bis auch ich ihm folge. Mit einer energischen Bewegung schließt er hinter mir die Haustür ab, steckt einen auffällig winzigen Schlüssel in die Hosentasche, langt, tastet danach, zieht die Hand schließlich unbeholfen zurück, als wäre er sehr enttäuscht.

An der Ecke steigen aus dem Auspuffrohr eines klapprigen Autos Abgase auf.

Es regnet.

Sanft. Gemächlich.

»Na, hier wird’s noch einen Mordsspektakel geben!«, lässt er wissen, ohne nach hinten zu gucken, und nimmt neben dem Chauffeur Platz.

Ich schlage die Wagentür zu. Der Alte nickt. Einfach nur so vor sich hin, als würde er das Zuschlagen der Tür gutheißen.

Doch wie sich herausstellt, galt das Nicken nicht mir, sondern dem neben ihm Sitzenden, der den Gang einlegt.

Wir fahren.

Wohin, das weiß ich noch nicht genau.

Die anderen, mit denen zusammen sie über das Kopfsteinpflaster geholpert sind, wissen es inzwischen.

Bis zum letzten Dorf vor der Grenze. Und von dort zurück.

Aber schon ohne mich!

Sie wissen, warum und wohin sie zurückkehren. Aber ich?

Sollte mir jemand unerwartet die auf den ersten Blick nicht kompliziert scheinende, jedoch unbedingt erklärungsbedürftige Frage nach Rückkehr oder Nicht-Rückkehr stellen, muss ich darauf jetzt nicht unbedingt antworten.

Doch niemand fragt mich.

Ich beobachte die Straße. Dumpf klopfen Regentropfen gegen die Windschutzscheibe. Versperren die Sicht.

Was mich immer hoffnungsloser stimmt.

›Der Regen nimmt an Stärke zu. Es gießt. Nicht doch, keine Spur von strömendem Regen‹, denke ich. ›Es schüttet wie aus Eimern. Ein richtiger Wolkenbruch.‹

Weiße Pfeile zucken, durchpflügen mit ihrem Licht das schwarze Firmament. Übersäen die Nacht mit nicht zu entziffernden Zeichen.

Es interessiert mich nicht, was geschrieben wird. Ich sitze still auf dem Rücksitz des Autos und lausche dem mit Motorengeräuschen sich vermengenden Rumoren der stürmischen Nacht.

Mir fällt nichts ein. Ich denke an nichts. Habe auch keine Lust, an etwas zu denken.

Der Alte holt Zigaretten hervor. Im schwachen Licht des Armaturenbretts sehe ich eine Streichholzschachtel in seiner Hand. Dann höre ich Knistern. Der Fahrgastraum wird von unangenehmem, in die Augen beißendem Rauch erfüllt.

Hustenreiz quält mich, doch ich unterdrücke ihn. Halte es für gescheiter, mich nicht zu regen.

Gleichgültig streifen die schlecht eingestellten Scheinwerfer die Straße.

Keine Sterbensseele zu sehen. Wir fahren durch eine ausgestorbene Welt.

Vorwärts.

»Wenn wir dich absetzen, gib gut acht, was ich sage! Ich sage es nur einmal. Dann, wenn du es verstehst, begreifst, witschst du durch«, dreht sich der Alte zu mir um und stößt mich am Arm. Seine Stimme ist wie Sandpapier: rau, spröde, verletzend, überheblich.

Der Alte sieht nicht, dass das Licht in meinen Augen erloschen ist, meine Lippen zittern. Spürt nicht meine eiskalten Hände. Auch nicht, dass ich friere. Bibbere.

Es ist über mich gekommen. Wie aus dem Nichts. Es hat mich unvorbereitet überfallen. Ich presse die Zähne zusammen, die sich zu klappern anschicken.

Von all dem weiß der Alte nichts.

Auch nichts von meiner großen Angst. Es gibt niemanden, dem ich etwas sagen könnte. Bin so allein im Auto. Daran ändern auch der Alte mit seinem Gefährten und dem unter meine Jacke kriechenden Zigarettenrauch nichts.

Ich muss an zu Hause denken, an die warme Bettdecke, meine Frau und die Kinder. Verscheuche die Bilder. Mache mir Vorwürfe deswegen, warum diese Dinge in mir hochkommen, mich weich werden lassen, mir den Mut nehmen.

›Herr, mein Gott, führe mich nicht in Versuchung! Lass mich nicht den Verlockungen erliegen! Rette mich vor mir selbst!‹

Hätte es einen Sinn oder würde mich jemand auffordern, selbst dann könnte ich nichts sagen.

Dabei würden mir die Worte Mut machen.

Was alles vorstellbar wäre!

Der Alte ist grausam. Deshalb redet er nicht mit mir. Oder vielleicht spürt er das Außergewöhnliche, will dem Ernst des Ge schehens nicht durch überflüssige Worte die Würde nehmen.

Von mir unbemerkt haben wir die Stadt längst schon verlassen. In dieser schrecklichen Angst vermag man nicht einmal darauf zu achten, was mit einem gerade passiert.

›Zusammengesunken sitze ich da und vergehe vor Selbstmitleid. Widerlich.‹ Jawohl, das denke ich.

Sonst nichts.

Auch denken kann ich nichts mehr.

»Nicht so eilig!«, ermahnt der Alte den Chauffeur. Leise.

Kein Anflug von Vorwurf in der Stimme. »Ein gemächliches Tempo weckt keinen Verdacht«, fügt er erklärend hinzu.

Der breitschultrige Kraftfahrer rutscht auf dem Sitz hin und her, reckt sich, vollführt mit dem Kopf kreisende Bewegungen, als wollte er einer Nackensteife begegnen.

Die Nacht ist scharf wie ein Messer. Berge könnte man damit in Scheiben schneiden.

Das sehe nur ich.

Mein Geheimnis.

Ich allein weiß davon.

Neben mir meine kleine braune Tasche. Schmiegt sich an den Sitz an. Mit den Fingern ertaste ich das Buch darin.

Nehme es mit auf die Flucht.

Das Auto ruckelt plötzlich heftig. Der Chauffeur verlangsamt die Fahrt, legt einen niedrigeren Gang ein, um schließlich wieder hochzuschalten.

»Diese Straßen!«, entfährt es ihm, doch mehr sagt er nicht, als würde er sich seiner vergeblichen Bemerkung schämen.

Ich würde in die Nacht hinausstarren, wäre davon etwas zu sehen. Dann überraschend ein Blitz und dem folgend Riesendonnern.

Der Himmel hat seine Schleusen geöffnet. Wassermassen überziehen die Straße, das Auto, die schwarze Nacht.

Mich.

Eigentlich könnte ich gar nicht behaupten, diese Reise geplant zu haben. Das heißt, eine Zeitlang hatte ich darüber nachgedacht, bevor ich mich ins Unbekannte stürzte. Aber ich kann mich dem Diensthabenden gegenüber auch nicht als Amokläufer hinstellen. Oder etwas in der Art.

Der Offizier beugt sich über die Landkarte, hält einen Bleistift in der Hand, zieht Linien.

»Hier?«, fragt er und zeigt auf einen winzigen Punkt.

Ich nehme den Punkt ins Visier, lese den Ortsnamen.

»Ja«, sage ich ergeben, wie jemand, dem ein Stein vom Herzen fällt, dabei bestätige ich nur das Geschehene.

Meine Hände schwitzen. Auf der Haut sehe ich das Leuchten perlender, winziger Tropfen. Ich wische mir die Hände an der Hose ab; sie klebt an den Schenkeln.

»Das war also jene große Fluchtaktion?« Der Offizier sieht mich an und nimmt mir gegenüber Platz.

Ich antworte nicht. Starre auf die Landkarte. Auf jenen gewissen Punkt.

»Du musst immer in Richtung der Lichter gehen, sonst verlässt du den über die Grenze führenden Weg, kehrst dorthin zurück, von wo du aufgebrochen bist. Das präge dir gut ein. Richte deinen Blick immerfort auf die Lichter, dorthin, sieh nur!«, zeigt der Alte in die Ferne.

Regenwasser rinnt über die Ärmel seiner Jacke. Der Stoff ist schon vollkommen durchnässt. Er muss eine ähnliche Jacke anhaben wie ich. Sehen tue ich das zwar nicht, aber so eine Ahnung habe ich schon. Auf meiner Haut spüre ich die frösteln machende Kälte des Regens, der durch meine weiche Leinenjacke gedrungen ist.

Gern würde ich in das Auto zurückkriechen, wohin sich der Alte grußlos einzusteigen anschickt. Aber ich kann mich nicht rühren. Als hätte ich Wurzeln geschlagen.

Stehe einfach nur da.

Unbeweglich.

Im fahlen Licht des Armaturenbretts sehe ich das düstere Gesicht des Alten. Zum letzten Mal. Aber nein, nicht das ist es, was mir in den Sinn kommt, dass dies vielleicht die letzte Gelegenheit in meinem Leben sein wird, mit dem Alten zusammen zu sein, den ich erst vor einigen Stunden kennengelernt habe, sondern mit fast krankhafter Neugier wüsste ich gar zu gern, woran er jetzt denken mag. Ob er überhaupt an etwas denkt.

Das leise Motorengeräusch nimmt an Intensität zu. Mit gespenstischer Langsamkeit dreht das Fahrzeug auf der Straße. Einige Meter von mir entfernt, wo ich wie erstarrt stehe.

Ein weit geschwungener Lichtbogen spaltet das Firmament in zwei Teile. Beleuchtet die schwarz gekleidete Landschaft. Erschrocken springe ich in das Maisfeld. Bemerke gar nicht, dass ich mich bewegen kann. Zuvor dachte ich noch, meine Füße hätten Wurzeln geschlagen, seien zu Stein erstarrt, als sei ich gestorben.

Ich sitze oder besser hocke im Maisfeld. Die Füße schmerzen. Ich müsste mich erheben und mich auf den Weg machen.

Unaufhörlich zuckt das Licht am Himmel, und es donnert.

Die Blitze vollführen einen scheußlichen Tanz, ziehen über meinen Kopf hinweg. Das himmlische Lärmen wird immer stärker.

Ich fasse Mut.

Der Mais ist in die Höhe geschossen, nimmt mir die Sicht.

Wie soll ich jetzt die Lichter finden, die Hoffnung, den vermeintlichen Weg in die Freiheit?

Ich weiß nicht, was meine Seele im Gleichgewicht hält, doch allmählich kehrt das Blut in meine Adern zurück, in meine Muskeln die Kraft.

Dann plötzlich entdecke ich doch in der weiten, zur Ruhe kommenden Flur die vom Alten erwähnten leuchtenden Punkte. Dorthin bahne ich mir einen Weg. Die durchnässten Stängel der Maiskolben verneigen sich zitternd, schlagen dumpf aneinander.

Schrecken meine Gedanken auf.

Ich halte die Richtung.

Der Offizier kramt aus der Hosentasche eine Zigarettenschachtel hervor.

Steckt sich eine Zigarette zwischen die Lippen.

Sieht mich an.

Hält mir die Packung ungeschickt hin.

Ich lehne dankend ab.

Die auflodernde Streichholzflamme beleuchtet sein Gesicht. Auf der rechten Seite zeichnen sich die Umrisse einer alten Wunde ab. Die mir bisher nicht aufgefallen ist. Irgendwie war ich zu sehr mit mir selbst beschäftigt.

Der Offizier wählt eine Nummer.

Am anderen Ende der Leitung schwebt eine für mich schwer auszumachende Stimme durch den Äther.

Der Zigarettenqualm brennt mir in den Augen. Sie tränen.

Ich versuche, die mir über das Gesicht rinnenden Tropfen unauffällig abzuwischen.

Nach einem kurzen Gespräch legt der Offizier den Hörer auf, erhebt sich vom Stuhl und bedeutet mir, ihm zu folgen.

Türen öffnen sich, wir gelangen von einem Raum in den nächsten, schließlich auf einen weitläufigen Flur mit großer Deckenhöhe.

Heute ist Samstag.

Das erwähne ich nur deshalb, weil es eine Erklärung dafür sein könnte, dass das Lager, wohin er mich führt, einen ausgestorbenen Eindruck macht.

Auf dem Flur begegnen wir keiner Menschenseele.

Auch aus den angrenzenden Räumen kommt niemand hervor.Der Offizier geht einige Meter voraus. Mit federnden, fast schon graziösen Schritten. Die gummibesohlten Schnürstiefel geben quietschende, meine Ohren beleidigende Geräusche von sich, deren Rhythmus sich in meine Gehörgänge bohrt.

Vor einer links sich öffnenden Tür bleibt mein Begleiter stehen, wartet auf mich, um dann in einen großen Raum voll mit Regalen einzutreten.

Er steuert auf einen in der rechten Ecke stehenden pultartigen Tisch zu. Begrüßt einen dort sitzenden jungen Mann.

Sagt, ich sei jetzt eingetroffen, und er müsse mich jetzt hinauf in den Kahn begleiten. Zuvor aber solle man mir Bettwäsche, ein Handtuch und Waschutensilien aushändigen.

Der Mann sieht mich an. Nicht lange, nicht aufdringlich, glotzt nur eine Weile. Nur so lange, wie er mich seiner Meinung nach nicht in Verlegenheit bringt.

Er holt einen Karteikasten hervor. Trägt entsprechend dem vom Offizier überreichten Dokument meinen Namen ein.

Im Handumdrehen zaubert er aus den Regalen die gewünschten Sachen hervor. Tonlos macht er sich zu schaffen, händigt mir einen Bettbezug, ein Laken, eine Decke, Seife und was sonst noch aus.

Mein Begleiter wartet geduldig. Stützt sich mit den Händen auf das Pult. Auch er schweigt.

Und schon sind wir fertig.

Ich nehme die Sachen in die Arme.

Und wieder gehen wir über den Flur.

Und wieder geben die gummibesohlten Schnürstiefel quietschende, meine Ohren beleidigende Geräusche von sich.

Auch jetzt kommt uns niemand entgegen. Dieses Ausgestorbensein, diese Trostlosigkeit, die eine Weltuntergangsstimmung verströmt, hallt unangenehm in mir wider.

Am Ende des Flurs bleiben wir stehen. An einer verglasten Gittertür betätigt mein Begleiter den links befindlichen Klingelknopf. Binnen Sekunden leises Klicken, und die Tür öffnet sich.

Wir gelangen in ein Treppenhaus. Streben aufwärts. Nach der ersten Biegung auf den Stufen sind kleinere, dann größere, Blut ähnelnde, braune Flecken zu sehen.

Der Offizier ist jetzt an meiner Seite.

Auch er sieht, was ich sehe.

Aber sagt nichts.

In der Biegung nach dem Treppenabsatz an der lädierten Wand vereinzelte Einschussspuren.

›So etwas kann nur von einer Maschinenpistole stammen‹, denke ich bei mir und schweige.

Mein Begleiter, als würde er begreifen, was mir durch den Kopf geht, winkt ab.

»Letzte Woche hat es im Lager eine Revolte gegeben«, sagt er, ohne stehen zu bleiben.

Auf Höhe des nächsten Treppenabsatzes eine zerschossene Drahtglaswand.

Ich presse die Bettwäsche an mich.

»Eine Gruppe der Aufrührer ist bereits abgeholt und eingesperrt worden. Der eine oder andere von ihnen, die aber zu den Harmloseren gehören, ist noch in dem Zimmer untergebracht, wo du ein paar Tage schlafen wirst«, erklärt er und klingelt erneut an einer weiteren vergitterten Tür.

Das gleiche leise Surren und Klicken. Wir betreten den Flur.

»Das hier ist der Arrest. Wir nennen ihn Sammelzelle.«

Mit diesen Worten tritt der Offizier über die Schwelle der rechts liegenden Tür und schiebt auch mich ins Büro.

Hinter den Schreibtischen sitzen zwei Uniformierte. Der eine trägt eine umgehängte Maschinenpistole. Man sieht, dass er gerade im Aufbruch begriffen ist.

»Ich bringe euch einen neuen Vogel«, sagt mein Begleiter zu seinen Kollegen.

Die lächeln.

Inmitten des Büros stehe ich da wie ein Häufchen Elend.

Mein Gehirn ist wie gelähmt.

Auch mein Körper.

Dennoch werden meine Gliedmaßen von irgendeiner unsichtbaren Kraft bewegt. Ich sehe und höre, was um mich her vor sich geht, doch in meinem Kopf herrscht Leere.

»Bringt ihn in der 28 unter!«, weist mein Begleiter den Kollegen an. Dann dreht er sich auf dem Absatz um und verschwindet.

Einen Tag zuvor, ehe mich das Schicksal mit dem Alten zusammengebracht hatte, musste ich Geld wechseln. Ich konnte mich nur mit einer Geldmenge auf den Weg machen, womit es beim Wechseln keine Probleme geben würde. Die ausländischen Studenten der Stadt, die tagelang im Restaurant oder in der Bar des Zentralhotels herumlungerten, waren leicht dafür zu gewinnen, mir behilflich zu sein. Was auch für sie als Devisenausländer kein legales Geschäft war, hätte mich indes eher ins Gefängnis befördern können als sie. Jemand riet mir zur Vorsicht, denn unter ihnen gäbe es Spitzel. Deshalb hatte ich, wenn ich mich auf den Weg machte, um Geld zu tauschen, immer das Gefühl, als würde ich Roulett spielen und könnte, sollte ich auf die falsche Zahl setzen, mein kleines Vermögen verlieren. Obwohl ich nie die Gelegenheit bekam, dieses Glücksspiel auszuprobieren, hatte ich davon doch schon hier und da gelesen und gehört. Bei der Entscheidung, an welchen Ausländer ich mich wenden sollte, um Geld zu tauschen, mochte ich einem besessenen Glücksspieler geähnelt haben.

Als Erstes versuche ich mein Glück in der Hotelbar.

Der kleine, nur spärlich beleuchtete Raum ist in eine einzige Rauchwolke gehüllt. Es ist kaum etwas zu sehen.

Meine Augen müssen sich erst an das schummrige Licht gewöhnen. Drei Männer sitzen am Tresen. Zwei von ihnen rauchen eine Zigarre. Der kleinere der beiden, der hagere, ich weiß nicht, warum, gewinnt sofort mein Vertrauen. Mit übereinandergeschlagenen Beinen sitzt er auf dem hohen Drehstuhl. Mit dem linken Ellenbogen stützt er sich auf das Pult.

In der rechten Hand hält er den Glimmstängel. Lässig. Wie einer, der nicht um des Genusses, sondern eher um des Zeremoniells willen raucht.

Die Klänge der Rockmusik muten eigenartig an, als kämen sie aus dem Jenseits.

Vielleicht sind sie einfach lauter, als meine Ohren ertragen.

Mein ausgewähltes Opfer ist mit sich selbst beschäftigt, windet sich auf dem Barhocker zu den Rhythmen.

Ich stehe noch immer in der Nähe des Eingangs. Als würde ich auf etwas warten, ohne genau zu wissen, worauf.

Der Hagere wirft mir einen Blick zu. Wendet sich wieder ab.

Als er mich zum zweiten Mal ansieht, lange, ausdauernd, zeichnet er schließlich mit der Zigarre in der Hand ein Fragezeichen in die Luft.

Ich winke ab, wolle nichts von ihm, stünde nur da, um der Musik zu lauschen.

Der neben ihm sitzende, grobschlächtige Freund raunt ihm etwas zu, worauf der mit den Schultern zuckt und sich schwerfällig vom Hocker erhebt. Mit gemächlichen Schritten geht er an mir vorbei.

Sieht mich nicht an.

Meine Blicke folgen der sich entfernenden Gestalt. Und bevor er das Vestibül betritt, sehe ich, dass er mir zuwinkt, ich solle ihm hinterherkommen.

Ich stehe wie erstarrt, weiß nicht, was tun. Warte ab.

Begebe mich in die Eingangshalle.

Der Hagere hält ungeduldig Ausschau nach mir.

Als ich in der Tür erscheine, nimmt er auf dem Ledersofa Platz. In Zeitlupentempo. Wie einer, dessen Leben dazu bestimmt ist, es mit dieser Bewegung auszufüllen.

Ich schlendere zu dem Kanapee und lasse mich neben ihm in ebensolchem Schneckentempo nieder wie er.

Plötzlich dreht er sich zu mir, nimmt einen tiefen Zug aus seiner Zigarre und bläst mir den Rauch ins Gesicht.

»Wie viel brauchst du?«, fragt er unerwartet.

»Fünfhundert«, antworte ich, ohne ihn anzusehen.

»Fünfzig für jeden Dollar«, sprudelt es aus ihm hervor.

»Das ist zu viel, fast das Doppelte des Schwarzmarktkurses«, merke ich leise an, und mein Magen krampft sich zusammen.

»Dann eben nicht. Das ist mein Preis«, sagt er trocken.

»Du kämst auch mit vierzig zurecht«, rutscht es mir heraus.

Doch schon bedauere ich, das gesagt zu haben. Denn wenn er mit dem Geschäft nicht zufrieden ist, könnte er mich aus Rache anzeigen. Leichten Herzens.

›Wie kann man jemanden leichten oder schweren Herzens anzeigen?‹, frage ich mich spöttisch.

Der Hagere schweigt. Ich weiß nicht, was ihm durch den Kopf geht. Mir ist bange zumute. Angst macht sich breit.

»Letztendlich warum nicht?«, lässt er sich vernehmen, als versuchte er, sich selbst davon zu überzeugen, dass er auch so noch ein gutes Geschäft mache.

»Also vierzig?«, frage ich, weil ich kaum glauben kann, ihn so leicht heruntergehandelt zu haben.

»Punkt vier an der Ostecke des Hotels! Dort erwarte ich dich. Aber allein!«, fügt er noch hinzu.

Den letzten Satz finde ich komisch, zumal ihm nicht viel passieren kann. In Schwierigkeiten bin ich, Angst haben muss vor allem ich.

Ich nicke. »In Ordnung.«

Diese Episode fällt mir jetzt ein, als ich auf der anderen Seite der Grenze auf einem Gemüsemarkt stehe und versuche, mich mit den Marktweibern, deren Sprache ich nicht beherrsche, zu verständigen. Ich möchte Geld wechseln und wage nicht, darum zu bitten. Die eine Händlerin redet mich in meiner Muttersprache an: »Womit kann ich dir helfen, mein Junge?«

Zum verabredeten Zeitpunkt werde ich vom Hageren schon erwartet. In seiner sportlichen Kleidung wirkt er wenigstens um zehn Jahre jünger als vormittags. Er trägt einen Pullover, dessen Reißverschluss vorn geöffnet ist. In der Hand baumelt eine kleine Tasche. Er macht den Eindruck, als habe er ein Rendezvous mit seiner Liebsten, die er erst in die Sporthalle, dann in die Sauna und schließlich in seine Wohnung entführen wolle, vielleicht zum Abendessen, das im Bett enden werde.

Sobald ich den Hageren erblicke, huscht ein Lächeln über meine Lippen. Auch seine Augen leuchten auf, als er mich sieht. Ich zittere innerlich, bin darauf gefasst, dass jede Se kunde Ordnungshüter an der Ecke auftauchen und mich wegen illegalen Devisenhandels verhaften könnten.

Diese Nervosität hält mich in ihren Fängen, seit mich das Schicksal mit dem Hageren zusammengebracht hat. Lässt mich nicht los, solange ich aus der übelriechenden Spelunke, in die er mit mir geht, nicht wieder hervorkomme. Doch da habe ich die fünfhundert Dollar in Zwanzigerscheinen schon in meiner Hosentasche versenkt und bin unglaublich erleichtert.Es stellt sich heraus, dass der Hagere ein echter Gentleman ist: Statt den ausgehandelten vierzig will er nur achtunddreißig haben. Diese unerwartete Wende bedeutet zusätzliches Geld, womit ich nicht gerechnet habe.

In meinem Zimmer nehme ich mein gesamtes Vermögen in Augenschein, löse die eine Ecke des Teppichbodens und verstecke darunter das dünne Banknotenbündel, schwelge dank des günstigen Geldtauschs in der Vorfreude auf ein üppiges Abendessen und einen anschließenden Besuch in der Nachtbar des Zentralhotels.

Ich grübele darüber nach, warum zum Teufel es mich nach einem Vergnügungslokal gelüstet, wo ich doch anderentags einen für mein Leben entscheidenden Schritt tun will. Ich finde dafür keine andere Erklärung als die, dass ich darum bemüht bin, die seit Tagen währende unerträgliche Spannung irgendwie zu lösen.

Jede Verlockung ist mir willkommen.

›Verlockung?‹, frage ich mich. Doch über ein säuerliches Feixen, das mein Gesicht überzieht, gelange ich nicht hinaus.

Bis zu dem Augenblick, bevor ich die Verbindung zu dem Alten aufgenommen hatte, glaubte ich, endgültig verloren zu sein. Diese Vorstellung, gegen die ich mit allen Fasern meines Seins protestierte, war wie ein innerer Zwang.

Gegen eine mir auflauernde Welt hatte ich den Kampf aufgenommen, während ich mir selbst gegenüber immer wieder beteuerte, dass ich in der Lage sei, im Kampf gegen alles und jeden zu bestehen. Eine innere Stimme raunte mir zu, aus diesem Kräftemessen würde ich als Sieger hervorgehen.

Dennoch kam es mehr als einmal vor, dass ich mich gelähmt und ohnmächtig fühlte. Wie jemand, dessen Seele an einer chronischen Krankheit leidet und keine Linderung findet.

Bedenke ich es genauer, dann ging es mir nicht so sehr um eine zeitintensive Heilung als vielmehr darum, mich von den mir aufgebürdeten Lasten zu befreien.

Deshalb wurde ich zum Amokläufer. Zum Verfolgten meiner Feinde und von mir selbst.

Ich betrete meine Wohnung. Öffne die Tür. Vor mir das Gesicht des Hageren, in seinen Mundwinkeln verborgenes, säuerliches Lächeln. Als würde er spüren, dass ich mich auf etwas Besonderes vorbereite. Neugier nagt an ihm, doch er macht keine einzige Bemerkung, erkundigt sich nicht, wofür ich die getauschten Dollarnoten brauche. Lächelt nur.

Geheimnisvoll.

Er steht dort in der Zimmerecke und lächelt.

Ahnt, dass ich auf seine Frage ohnehin nicht antworten würde. Stattdessen übernimmt er von mir lieber jene komische, lächerliche und rätselhafte Pose. Würden wir noch weiter in der Miene des anderen forschen, könnten wir uns eines Lachens sicher nicht enthalten. Schließlich verschwindet er aus meinen Augen ebenso unerwartet, wie er aufgetaucht ist.

Halluziniere ich?

In meinem Zimmer gibt es nur ein Bett, ein Nachtschränkchen und in der Wand eine Nische für die Kleidung. Ich ziehe Schuhe und Jacke aus, strecke mich in Sachen auf dem Bett aus.So erwarte ich den Abend.

Ich höre die Stimme meines sich zurückziehenden Begleiters, wie er seinem mit einer Maschinenpistole bewaffneten Kollegen zuruft:

»Vergiss die Party morgen nicht! Bring deine Frau mit!

Und keine Ausreden! Von wegen kranke Kinder und was weiß ich, weshalb ihr nicht kommen könnt.«

Ich befinde mich noch immer auf der Wachstube.

Presse die Bettwäsche an mich.

Warte auf die Anweisungen des Offiziers.

Wir treten auf den Flur hinaus.

Über uns gibt es nur noch den Dachboden. Dieser Teil des Gebäudes ist, wie ich später feststellen konnte, für die Isolierung und Wegsperrung der Neuankömmlinge im Lager perfekt geeignet.

Mein Begleiter öffnet die dritte, von der Eingangshalle ausgehende Tür. Beim besten Willen kann ich mich jetzt nicht mehr daran erinnern, was geschah, als wir den großen Raum, vollgestopft mit Eisenpritschen, betraten. Auch daran nicht, womit sich die dort Anwesenden gerade beschäftigten.

Diese Bilder sind aus meinem Gedächtnis vollkommen verschwunden.

Es gibt Dinge, die mir einfach nicht mehr einfallen wollen, ihre Konturen verloren haben, zu Nebel geworden sind.

Oder doch nicht.

Die Nebelschwaden verziehen sich.

Ich stehe mitten im Zimmer. Im Arm die zusammengelegte Bettwäsche.

Statt mich zu rühren und dem Aufseher an das von ihm ausgewählte Bett zu folgen, steigt vor meinen Augen eine Geschichte aus der Kindheit auf.

Im Gymnasium, dessen Internatsschüler ich war, gab es auch eine Bibliothek.

Ein Herr um die sechzig, dessen Haupthaar zusehends spärlicher wurde, war für die Bücher verantwortlich.

Er steckte sich eine Zigarette an der anderen an. Sooft ich ihn aufsuchte, musste ich warten, bis sich der Rauch verzog, damit ich die hinter dem Schreibtisch thronende robuste Gestalt überhaupt wahrnehmen konnte. Als Jugendlicher blickte ich zu ihm auf wie zu einem Fürsten der Bücher. Denn wer über so viele Bücher verfügte, der musste unbedingt ein Herrscher sein.

Albert, so der Name des Bibliothekars.

Jedes Mal, bevor ich bei ihm eintrat, klopfte ich an. Ehrfurchtsvoll nahm ich meine Schülermütze ab, die man in der Schule ständig tragen musste, und grüßte laut und vernehmlich. Manchmal so laut, dass ich selbst zusammenzuckte.

Sobald sich die Rauchwolke seiner Zigarette verzogen hatte und noch bevor er eine weitere aufsteigen lassen würde, sah er mich an. Ich nahm Haltung an, verfolgte jede seiner Bewegungen.

Nachdem er meinte, nun hätte ich genug strammgestanden, winkte er gemütlich, jetzt könne ich gehen und mir ein Buch aussuchen.

Für gewöhnlich entfernte ich mich mit vier bis fünf Bänden. Bevor Albert mir die Bücher wortlos in die Hand drückte, trug er jeden Titel und Autor in Perlschrift auf eine gelbe Karteikarte ein. Bei einer Gelegenheit holte er aus dem vor ihm liegenden Stoß Doktor Miklós Nyiszlis Band Ich war der Pathologe von Dr. Mengele im Auschwitzer Krematorium hervor, drehte und wendete die Leinenbandausgabe und sah mich traurig neugierig an. »Ein scheußliches Buch. Warum willst du das lesen? Es handelt vom Krieg, vom Lager, vom Konzentrationslager.«

Ich nahm ihm den Band aus der Hand, schlug die Illustrationen auf. »Deshalb«, tippte ich auf das eine Bild, »ich will die Angst aus mir vertreiben.«

Es gibt Nächte, die man nur schwer vergessen kann. Nicht wegen ihres Mysteriums oder ihrer schicksalhaften Ereignisse, sie brennen sich der Erinnerung vielleicht weniger ein, sondern jene Nächte des Grauens sind es, die dir nie aus dem Kopf gehen.

Mein Begleiter zeigt auf das Bett in der rechten Ecke des Zimmers. »Das ist deins«, sagt er, ohne mich anzusehen, unfreundlich, dreht sich auf dem Absatz um und eilt flugs hinaus. Seine gummibesohlten Schnürstiefel quietschen auf dem glatt gewienerten Parkett.

Auf der aus gebogenem Eisenrohr bestehenden Pritsche eine verschmutzte Matratze. Ohne große Umstände breite ich das Laken aus, pferche die vier Zipfel unter die Matratze, wie ich es als Kind im Internat gelernt habe. Wie Segeltuch am Mastbaum, das sich an den Wind klammert, so muss es sich spannen. Schnell bin ich damit fertig, lege das andere Laken darauf, darüber die blaue, weiß gestreifte Decke, und will mich gerade aufrichten, als mich an der linken Schulter ein gewaltiger Schlag erwischt, eine Sekunde später saust die Hand meines unsichtbaren Angreifers auf meinen Nacken nieder.

Ich bin wie gelähmt.

Erwarte den nächsten Faustschlag.

Aber nichts.

Die Stille wimmert.

Es ist, als würde die spärliche Deckenbeleuchtung noch schwächer werden, als wollte sie die jämmerliche Situation noch begünstigen.

Das Licht sucht die Dunkelheit.

Ich wage nicht, mich umzudrehen, um dem Angreifer in die Augen zu sehen.

Lautes, grunzendes Wiehern durchzuckt die im Augenblick erstarrte Luft.

»Also herzlich willkommen!«, höre ich die aus der anderen Zimmerecke kommende Stimme.

Ich drehe mich um.

Erneutes wieherndes Lachen.

Ein mittelgroßer, stämmiger, kahl geschorener Kerl entfernt sich von mir. Sein Gesicht kann ich nicht sehen, denn er dreht mir den Rücken zu.

Mit wiegenden Schritten kehrt er zu seinen nun schon kreischenden Kameraden zurück.

In der Hand des einen blitzt eine lange Messerklinge auf.

Er fuchtelt damit herum, hebt sie in die Höhe. Trotz des matten Lichts ist die breite Stahlklinge gut zu erkennen.

»Nichts passiert, Väterchen, wir wollten dich nur begrüßen, denn mit dem Schließer bist du so hereingestolpert, dass du uns einfach übersehen hast. Was denkst du, sind wir etwa Luft für dich?«, ruft der Baumlange, während er sich vom Bett wälzt und auf mich zukommt.

Die anderen folgen ihm, als hätte er es ihnen befohlen.

Erschrocken weiche ich zurück.

Sie sind zu fünft.

Voran der Baumlange, dicht hinter ihm der Stämmige, der mich zuvor mit den Fäusten traktiert hat, und in geringem Abstand zu ihnen schreiten die drei anderen langsam auf mich zu. Mit grimmigen Blicken und martialischem Aussehen.

»Sehen wir doch einmal, was es in deinem Ranzen gibt!«, lässt der Baumlange sein Messer vor meiner Nase tanzen und bekommt meine kleine braune Tasche am Bettende zu packen, zerrt den Reißverschluss auf, leert die Tasche auf dem Bett aus, kehrt das Unterste zuoberst, stochert zwischen den Sachen mit dem Messer herum.

»Wo sind deine Glimmstängel?«, brüllt er und lässt seine Messerklinge erneut blitzen. »Na, wird’s bald, Väterchen?«

»Die Zigaretten sind alle«, sage ich leise.

Ich merke, dass meine Stimme zittert. Das Blut weicht mir aus dem Kopf. Wortlos stehe ich vor ihnen.

»Du Dreckskerl, bist schon ein komischer Kauz, spazierst einfach nur so in den Kahn ohne eine einzige Zigarette? Was hast du denn gedacht, wo du hier bist, in einem Wohltätigkeitsverein, bei den frommen Schwestern oder in einem Tabakwarenladen? An ein Buch, wie ich sehe, hast du gedacht!

Scher dich doch zum Teufel! Jungs, was sagt ihr denn dazu?«, wendet sich der Messerschwingende an seine Kumpane.

Alle lachen sie.

Immer lauter.

»Schneiden wir ihm doch die Kehle durch!«, schreit der Stämmige, tritt näher an mich heran und will seinem Kumpel das Messer aus der Hand nehmen.

»Noch nicht!«, brüllt der. »Warte noch ein Weilchen!

Schön langsam, nichts überstürzen! Wir wollen alles voll auskosten!«, schubst der Baumlange den Stämmigen zur Seite.

»Keine Glimmstängel, nichts zu saufen, nichts zu fressen!

Ist so was überhaupt ein Mensch?«, schnauzt der eine von den dreien. »Jungs, machen wir ihn doch nieder! Was soll das feige Abwarten! Stopfen wir ihm das Maul! Ein kleines Blutbad, das käme gerade zur rechten Zeit. Schon seit drei Tagen haben wir nicht mehr geplanscht.«

»Ein Buch, das hat er mitgebracht, der Wichser«, ist die gellende Stimme des Kleinsten der Truppe zu hören.

Da ist der Stämmige mit einem Sprung bei mir und landet seine Faust in meinem Gesicht.

Ich spüre das Blut aus meiner Nase rinnen. Über das Kinn, auf den Boden tropfen. Versuche, das Blut aufzuhalten.

Alle fünf stehen einfach nur da und starren auf die anwachsende Blutlache vor meinen Füßen.

»In Ordnung, wir können ihn auch später kaltmachen!«

Mit diesen Worten begibt sich der Baumlange zu seinem Bett in der anderen Zimmerecke.

Die anderen folgen ihm.

»Geh in den Waschraum, du Dreckskerl«, schreit der Stämmige, »und wenn du wagst, uns beim Schließer anzuscheißen, schneiden wir dir als Erstes deine Eier ab!«

Kaum dass ich die Tür hinter mir zugemacht habe, finde ich mich dem Wachposten mit der umgehängten Maschinenpistole gegenüber. Zwar sieht der meine blutige Hand, sagt aber nichts, deutet lediglich in Richtung Waschraum.

Ich betaste meine Nase. Sooft ich sie berühre, spüre ich einen stechenden Schmerz.

›Vielleicht ist sie gebrochen‹, denke ich, während ich aus dem Hahn fließendes kaltes Wasser auf die schmerzende Stelle spritze. Noch ist die Blutung nicht zum Stillstand gekommen. Zwar ist sie nicht mehr so stark, aber ganz aufgehört hat sie nicht.

Das sich mit dem Wasser vermischende Blut färbt die Gewandung des grauweißen Waschbeckens rosa.

Ich fühle, dass jemand hinter mir steht.

Ich drehe mich um.

Der mit der Maschinenpistole starrt mich an, während er halb lächelnd, halb mich bedauernd feststellt: »Na ja, die Feuer taufe muss jeder hinter sich bringen.«

Ich wende mich wieder dem Waschbecken zu, spüle die Nase.

»Wer war das? Der Baumlange?«, fragt der Wachhabende mit tonloser Stimme.

Ich schüttle den Kopf.

»Dann bestimmt der Stämmige. Die anderen sind nur Maul helden.«

Erneutes Kopfschütteln meinerseits.

»Schon gut. Na, aber gedroht haben sie dir sicher. Jedenfalls will ich wissen, wer das gewesen ist!«

Ich lasse weiter Wasser über die Nase plätschern.

Der Wachhabende mit der Maschinenpistole bleibt noch einige Minuten in meiner Nähe stehen, dann höre ich seine sich entfernenden Schritte.