Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

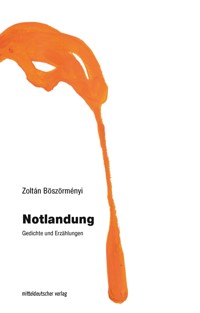

- Herausgeber: Mitteldeutscher Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Es ist ein schockierendes Phänomen in Mittel- und Osteuropa, dass die Kinder von Wanderarbeitern, die nach Westeuropa ziehen, in ihrer Heimat zurückgelassen werden. Sie wachsen bei ihren Großeltern auf oder bei Verwandten. Ihre Eltern sehen sie oft über Jahre nicht. Meistens leiden sie still. Zoltán Böszörményis hat das tränenreiche Geständnis eines kleinen Mädchens aufgeschrieben: seine Sehnsucht nach der Mutter, seine Wünsche und Träume. Und hat damit ein trauriges und aufreibendes Werk geschaffen. Eine verzweifelte Warnung, dass das Aufbrechen der emotionalen Bindung zwischen einem Elternteil und einem Kind nicht nur die Seelen, sondern die Gesellschaft als Ganzes zerstört.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 122

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Zoltán Böszörményi

Immer wenn ich meine Augen schließe

Zoltán Böszörményi

Immer wenn ich meine Augen schließe

Roman

Aus dem Ungarischen von Hans-Henning Paetzke

mitteldeutscher verlag

Alle Rechte vorbehalten! © Mitteldeutscher Verlag

Was tut ein Kind, wenn es Angst hat?

Es macht die Augen zu.

Roberto Bolaño

IMMER WENN ICH MEINE AUGEN SCHLIESSE, sehe ich Mami. Immer nur sie. Nie jemand anderen. Meine Tante sagt, sie sei spindeldürr und hässlich. Ich finde Mami hübsch. Sie hat kurze Haare. Wellig.

Wenn sie lächelt, ist ihr Mund so schön. Die Augen blicken lustig drein. Leuchten blau wie der Himmel. Sie mag ich am meisten. Noch mehr als den Sonnenschein.

Großmutter redet schlecht von ihr. Oft schimpft sie mit mir, als hätte ich Schuld an Mamis Abwesenheit: „DeineMutter, diese Schlampe, hat dich schon wieder allein gelassen,mir aufgehalst, ist anschaffen gegangen. Was zum Teufel sollich nun mit dir Unglücksraben anfangen?! Dich durchfüttern,baden, anziehen zur Schule bringen?“

Ich muss weinen. Denn was Großmutter von Mami sagt, das kann nicht wahr sein. Großmutter versteht diese Welt nicht. Wenn es Krach gibt, sagt Mami immer: „Das Lebenist teuer. Wer nicht arbeitet, der verdient auch kein Geld. Deshalb muss ich weg. Sie wissen sehr wohl, dass es in unseremStädtchen keine Arbeit gibt. Glauben Sie etwa, ich gehe gernweg und halse Ihnen das Gör auf?“ – „Du“, schrie Großmutter, „gehst nicht arbeiten, sondern auf den Strich!“ – „Na und? Ist das etwa keine Arbeit? Was für Arbeit, das ist mir scheißegal, Hauptsache Arbeit.“

Da musste ich wieder weinen. Konnte mir nicht vorstellen, was der Strich für eine Arbeit sein soll. Mami hat das bestimmt nicht so gemeint. Großmutters Gekreische bringt sie immer aus der Fassung. Am Ende brüllen sie beide. Ich laufe dann zu Mami, will sie beschützen. Denn einmal ist es schon passiert, dass sie eine geknallt bekommen hat und ich dazwischen gehen musste. Doch Mami stieß mich weg. Da verkroch ich mich in die Ecke unter den kleinen Tisch.

Mein Herz krampfte sich zusammen. Ich hatte schreckliche Angst, hoffte, dass bald Schluss damit sein würde, dass Mami, wie so oft schon, aus dem Zimmer rennt und die Tür zuknallt. Doch das geschah nicht. Stattdessen warfen sie sich nur scheußliche Wörter an den Kopf. Ich hielt mir die Ohren zu und schloss die Augen. Dachte an den Baum hinten im Garten. Wenn ich traurig war, lief ich immer dorthin, umarmte ihn wie Mami, erzählte ihm, wie unglücklich ich war. Der Baum schüttelte die Zweige, als könnte er sprechen. Das tat er unerlässlich, selbst wenn es keinen Wind gab. Und ich hörte seine tröstenden Worte.

Blieb bei ihm, solange ich traurig war.

Als sie mich hierher in dieses Krankenzimmer brachten, war Mami dabei. Ich lag auf einer Trage. Fühlte mich so schwach. Vor lauter Müdigkeit hatte ich die Augen geschlossen. Man hatte mich von einem anderen Krankenhaus nach hier verlegt. Während ich zum Rettungswagen transportiert wurde, stritten sich die Ärzte. Der eine wollte mich nicht weglassen, beharrte darauf, mich gesund machen, „wieder auf die Beine stellen“ zu können. Der zweite sah in einer anderen Klinik eine größere Chance für meine Heilung. Ich kann nicht mehr laufen. Schon lange nicht mehr. Deshalb gab es großes Theater. Großmutter ist zur Schule gegangen und hat gesagt, dass mit mir in den Sommerferien etwas passiert ist. Was, das versteht sie selbst nicht. Seit August jedenfalls will mir das Aufstehen nicht gelingen. Einmal habe ich es versucht. Bin dabei zusammengesackt. Die Matratze auf dem Fußboden hat mich vor Verletzungen bewahrt. Anfangs glaubte Großmutter, ich verstelle mich und forderte mich verdrießlich auf, den Unfug endlich zu lassen. Ich sagte ihr, ich mache keinen Blödsinn, ich kann mich wirklich nicht auf den Beinen halten. Sie kam zu mir, zog die Bettdecke weg, versuchte, mir aufzuhelfen. Doch vergeblich strengte sie sich an. Sie schaffte es auch nicht. „Oje, ich bin ja so krank, du großerGott, ich bin ja so krank!“, fasste sie sich mehrmals an die linke Brust. „Warum hast du mir diese Last aufgebürdet? Alshätte ich nicht schon genug Mist am Hals! Jetzt muss ich michauch noch mit diesem nichtsnutzen Kümmerling beschäftigen!“, lamentierte sie, griff sich immer wieder ans Herz, reckte sich, wie um ihre Kreuzschmerzen zu demonstrieren. „Washat diese Schlampe von Mutter mit dir angestellt? Du Unglücksrabe! Wohin hat sie dich im Sommer verfrachtet? Warum zum Teufel hat sie dich zu diesem liederlichen Weibsstückgebracht? Einfach nur so weg von mir! Na, steh schon endlichauf. Mein Herz macht gleich nicht mehr mit. Dann wirst dudich umgucken. Wenn ich tot bin, wird sich niemand mehr umdich kümmern!“ Und dann rannte sie zur Schule.

Kaum dass die Sommerferien begonnen hatten, erklärte Mami, dass sie mich zu Lola bringt, einer Freundin in der Nähe. Dort auf dem Dorf soll ich bis zum Schulanfang bleiben. Sie muss wieder nach Italien Geld verdienen. Aber die Freundin will für mich sorgen, damit es mir besser geht als bei Großmutter. Damit ich mir nicht den ganzen Tag ihre Vorwürfe anhören muss, es tut ihr um jeden Bissen für mich leid, wo sie doch so wenig Rente bekommt. Ich fresse ihr die Haare vom Kopf. Dabei war ich noch nie ein großer Esser, verlangte nur einmal am Tag etwas zu essen, wenn ich schon großen Hunger hatte. Wollte ihr nichts wegfuttern, nichts wegnehmen. Nichts machte sie so wie Mami.

Nicht einmal um den Garten kümmerte sie sich, säte im Frühjahr nichts, pflanzte nichts an. Daran änderte auch Mamis Barmen nichts: „Das Kind braucht frisches Gemüse, Salat und Spinat und was sonst noch.“ Aber Großmutter war das alles schnuppe. Sie saß den lieben langen Tag in der Veranda und starrte Luftlöcher. Ich fühlte mich allein.

Wenn ich zu ihr hinging, scheuchte sie mich weg. Ich sollte sie nicht stören. Sie müsste sich ausruhen. Doch dann redete sie wie ein Wasserfall. Was für eine Mutter ich hätte!

„Die denkt nicht mal im Traum daran, daheim aufzutauchen,tut so, als wärst du nicht auf der Welt, verschwindet einfach undspielt eine große Dame, amüsiert sich, flattert als Schmetterlingvon einem Mann zum nächsten, doch die Sorge um dich ist ihrscheißegal.“ Auch Großmutters Leben, nicht nur meins, das muss ich ihr glauben, hat sie zugrunde gerichtet. Mami „hatauf die ganze Welt geschissen und mich zum Teufel gewünscht.“

Ja, genau so hat sie gesagt. Und auch, wozu bin ich überhaupt zur Welt gekommen?! Ich wäre besser ein Tautropfen auf einem Grashalm geblieben. Dann müsste ich nicht so leiden. Auch Großmutter nicht. Und sie müsste einen Esser weniger versorgen. Und sie redete und redete. Wie ein Wasserfall, so strömten die Worte aus ihrem Mund. Sie konnte einfach nicht aufhören. Beleidigte Mami, mich, die ganze Welt, ließ all ihre Verbitterung auf mich herniederprasseln, als wäre ich einzig dafür da, ihr das Leben zu vergällen. Und wenn ich schon glaubte, dass sie ihre Schimpftirade beendet hat und ich spielen gehen kann, da erinnerte sie mich an meine Nutzlosigkeit, daran, was für ein Niemand, was für ein Verrecker, was für ein Winzling ich als Neugeborenes war. Nicht größer als eine Rotzfahne. Ein Wunder, dass ich am Leben geblieben bin. Aber wozu eigentlich?

Daran muss ich denken, wenn ich mich hinten im Garten mit meinem Baum unterhalte. Ihm erzähle ich, was sonst niemandem.

Ich sitze unterm Baum und singe. Nur für ihn.

Einmal sagte Irene in der Schule, die Pflanzen hören Gesang gern. Das lässt sie wachsen und kräftig werden.

Für mich singt jetzt schon niemand mehr.

Als ich klein war, bat ich Mami manchmal, sie sollte mir etwas vorsingen. Aber das ist schon sehr lange her. An die Lieder kann ich mich nicht mehr erinnern. Dabei hat Mami eine so schöne Stimme. Ich würde sie schrecklich gern hören. Meinetwegen könnte sie den ganzen Tag singen. Denn dann wäre sie bei mir.

***

Klamotten habe ich nur wenige. Die packt Mami ein. Die Sandalen will ich auch mitnehmen. Doch vom rechten Latsch ist der Riemen abgerissen. Wir gucken und gucken, drehen und wenden ihn. Vielleicht lässt er sich ja reparieren. Doch mit dem Rumgefummle kommen wir nicht weiter. Auch mit Kleister schaffen wir es nicht. Schließlich landen die mit kleinen braunen Streifen verzierten Sandalen im Müll. Dabei mochte ich sie. Ich erinnere mich, wie sehr ich mich gefreut habe, als ich mit Mami losgegangen bin, um Schuhe für den Sommer zu kaufen. Es waren nicht einmal die Sandalen, die mein Herz schneller klopfen ließen. Vielmehr war es Mamis Nähe. Dass ich mich an sie schmiegen, ihre Hand halten konnte. Kräftig, so sehr, dass sich unsere Finger nie mehr voneinander würden lösen können. Nachdem Mami an der Kasse gezahlt hatte, drückte sie mir den Karton lächelnd in die Hand. Sagte so lieb: „Jetzt kann es richtig warm werden, mein liebes Kleines!“

Das tat wohl. Ich klemmte mir den weißen Karton untern Arm und nahm wieder Mamis Hand. Hüpfte vor Freude von einem Fuß auf den anderen.

In dem kleinen Beutel hat alles Platz. Auch den kleinen grauen Plüschhasen verstaue ich darin. Noch dazu über der Kleidung. Er soll ein schönes weiches Bett haben, sich auf der Reise ein wenig ausruhen. Von der Tür sehe ich noch einmal zurück zum Müllbeutel. Vielleicht entdecke ich ja obenauf meine Sandalen, um Abschied zu nehmen.

Bei meiner Rückkehr werden sie nicht mehr da sein. Doch auch jetzt kann ich sie nirgendwo entdecken.

Hinter der Bushaltestelle befindet sich ein großer Park. An einem Nachmittag haben wir einmal einen Klassenausflug nach hier unternommen. Die Lehrerin meinte: „Der Park ist vor einigen Jahrhunderten von Schwaben angelegt worden. Die Deutschen mögen so grandiose Grünanlagen.“ So sagte die Lehrerin. Zwischen den vielen Platanen schlängelten sich gepflasterte Wege. Vor langer Zeit hat es in dieser Gegend eine verheerende Seuche gegeben. Viele Menschen hat es hinweggerafft. Zur Erinnerung daran wurde im Park eine riesige Säule errichtet. Doch die ist schon so alt, dass der in Stein gehauene Vogel auf dem Kapitell kaum noch auszumachen ist. Oft schon habe ich versucht herauszufinden, um was für einen Säulenvogel es sich handeln könnte. Eingefallen ist mir nur der Adler. Der ist ein starker Vogel. Bezwingt alles. Vielleicht sogar den Tod.

Mir gefällt dieser Park. Ich spiele gern dort. Wenn irgend möglich, bin ich zusammen mit meinen Klassenkameraden hingegangen. Aber Großmutter konnte ich nie dazu bringen, mit mir in den Park zu gehen. Sie berief sich immer auf ihre schmerzenden Füße. Auch mir riet sie davon ab. Was hätte ich dort zu suchen? Dort würden nur böse Geister hausen. Selbst der Obelisk könnte die unruhigen Geister nicht fernhalten. Ich solle lieber daheim spielen. Im Garten. Dort könnte ich für meinen grauen Plüschhasen einen Stall bauen. Einmal bettelte ich sie lange um etwas.

Meine Traurigkeit ließ mir sogar Tränen über die Wangen rollen. Großmutter solle mir erlauben, in den Park zu gehen. Sie geriet wieder aus der Fassung, verfluchte Mami.

Woraufhin ich mit den Füßen stampfte und laut zu heulen begann. Dann solle sie mich doch abmurksen. Wenn ich so ein Nichtsnutz sei, der nicht einmal im Park spielen dürfe, wozu sei ich dann überhaupt auf der Welt? An dem Tag sprach sie mit mir kein einziges Wort mehr. Abends gab sie mir nichts zu essen. Was mir nichts weiter ausmachte.

Denn der Appetit war mir ohnehin vergangen. Mami erzählte ich nichts davon. Dabei kam sie oft, damit ich ihr mein Herz ausschütten konnte.

Ich halte Mamis Hand. Wir stehen nebeneinander an der Bushaltestelle. Ich blicke hinüber zu den Bäumen im Park und denke, wie gut sie es doch haben. Sie müssen nirgendwohin gehen. Ich aber muss mich schon wieder von Mami trennen. Dabei liebe ich sie so sehr. Kann ihr gar nicht sagen, wie schrecklich ich mich fühle. Obwohl sie nur für einige Monate verreist. Mir wiederholt sie in einem fort, dass sie mir zuliebe weggeht. Meinetwegen arbeiten muss.

Um mir ein besseres Leben zu ermöglichen. So erklärt sie immer. Ich aber kann das nicht verstehen. Vergebens beteuert sie, dass sie alles nur meinetwegen macht. Nur meinetwegen, nur meinetwegen. Warum begreift sie nicht, wie schlecht es für mich ohne sie ist? Wie sehr mich ihr Fehlen schmerzt? Doch ich beiße die Zähne zusammen, gebe keinen einzigen Laut von mir. Ich würde sie nur nervös machen. Und am Ende würde sie mich genau so anbrüllen wie Großmutter.

Wir stehen schon eine Weile am Rand des Parks. Weit und breit kein Bus zu sehen. Viele Leute gehen an uns vorbei.

Einige grüßen. Manche drehen den Kopf weg. Das halte ich für sehr unhöflich. Denn mir ist beigebracht worden, dass ich jeden zu grüßen habe. Dann bleibt Onkel Gyuri stehen, erkundigt sich neugierig, wohin wir wollen. Aber Mami gibt sich nicht al zu gesprächig, verrät nur, dass wir ins Nachbardorf fahren. Ich mag Onkel Gyuri. Wenn er mich auf der Straße spielen sieht, bittet er mich immer zu sich in die Küche und bietet mir Obst an. Das nehme ich nur selten an. Denn Großmutter hat mich einmal dabei ertappt und mit mir geschimpft: „Nicht genug, dass du ein hergelaufener Taugenichts bist! Jetzt gehst du auch noch zu denNachbarn betteln!“ Wenn ich von Onkel Gyuri manchmal trotzdem einen Apfel annehme, dann esse ich ihn schnell auf oder verstecke ihn. Damit Großmutter nichts merkt.

Ich öffne die Augen, sehe mich um. Das Bett neben mir ist leer. Niemand ist im Zimmer. Bin allein. Das ist so angenehm. Ich kann die Augen offen halten. Es gibt niemanden, der mich anraunzt, warum ich nicht auf sein Gefrage reagiere. Die glauben, ich würde absichtlich so sein, sei einfach nur halsstarrig. Wie ein Esel. Sie begreifen nicht, dass ich nicht sprechen kann, keine Stimme mehr habe, keine Worte. Auch mit Mami habe ich nicht geredet. Habe ihr nur geschrieben. Dabei habe ich mich schrecklich gefreut, als sie zurückgekommen ist. Ich dachte schon, ich hätte sie verloren, sie hätte mich wieder verlassen, sei mir böse, weil ich krank bin, schöbe mir die Schuld für alles Schlechte zu, für alles, was mit mir passiert sei, grolle mir auch wegen Großmutter. Dabei habe ich nichts getan, wirklich nichts.