11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: DUMONT Buchverlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

›In Putins Russland‹, das 2005 erstmals auf Deutsch erschien, beschreibt die ersten Jahre der Regentschaft Wladimir Putins, in denen er die russische Wirklichkeit von heute, das »System Putin«, etablierte. Die Moskauer Journalistin Anna Politkovskaja, die am 7. Oktober 2006 bei einem Mordanschlag starb, zeigt eindrucksvoll, dass eine autoritäre und menschenverachtende Politik von Anfang an Putins Russland prägte. Ihr Buch bietet ein tiefes Verständnis der Person Putin und des heutigen Russlands. Ihre Analysen haben nichts von ihrer Aktualität verloren, was insbesondere in Deutschland überraschen mag, da man hier vor allem unter der Kanzlerschaft Gerhard Schröders weiter auf dem aus der Entspannungspolitik stammenden politischen Kurs blieb. Eingeführt wird diese Neuausgabe durch ein Vorwort von Anke Hilbrenner, Professorin für Osteuropäische Geschichte. Sie erläutert die Reportagen, die die Jahre 2000 bis 2003 umfassen, vor dem Hintergrund der heutigen politischen Lage.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 443

Ähnliche

Wladimir Putin hat seit seinem Amtsantritt im März 2000 Russland radikal verändert. Ob Pressefreiheit oder Unabhängigkeit der Justiz – ein autoritäres, neosowjetisches Russland ist entstanden. Indem sie von Putins Anfängen berichtet, bietet die renommierte Journalistin Anna Politkovskaja ein tiefes Verständnis des heutigen Russlands.

Eingeführt wird diese Neuausgabe von Anke Hilbrenner, Professorin für Osteuropäische Geschichte. Sie erläutert die Reportagen, die die Jahre 2000 bis 2003 umfassen, vor dem Hintergrund der heutigen politischen Lage.

© picture-alliance/dpa | Simon Hollington

Anna Politkovskaja wurde 1958 in New York geboren und 2006 in Moskau ermordet. Sie war die international bekannteste russische Journalistin, mit ihren Berichten über Tschetschenien erlangte sie Berühmtheit und wurde mit zahlreichen Preisen geehrt. Sie arbeitete für die Moskauer Zeitung ›Novaja Gazeta‹. Am 7. Oktober 2006 wurde Anna Politkovskaja im Aufzug ihres Wohnhauses in der Moskauer Lesnaja-Straße durch mehrere Schüsse getötet.

Im DuMont Buchverlag erschien 2003 ihre Dokumentation ›Tschetschenien. Die Wahrheit über den Krieg‹, 2005 das Buch ›In Putins Russland‹, 2007 ihr

›Russisches Tagebuch‹ und 2011 ›Die Freiheit des Wortes‹.

Hannelore Umbreit lehrte nach ihrem Studium der Sprach- und Übersetzungswissenschaft am Institut für Angewandte Linguistik und Translatologie der Universität Leipzig. Aus dem Russischen übersetzte sie u. a. Texte von Nina und Jekaterina Sadur, Michail Jelisarow und Alexander Kabakow.

Ulrike Zemme, geboren 1956 in Linz, gestorben 2017 in Wien, studierte in Salzburg und arbeitete als Dramaturgin. Aus dem Russischen übersetzte sie u.a. Stücke von Anton Cechov, Maksim Gorkij und Isaak Babel.

Die Autorin der Einführung

Anke Hilbrenner, geboren 1972 in Osnabrück, ist Historikerin und Professorin für Osteuropäische Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Sie hat Osteuropäische Geschichte und Germanistik in Bonn und Bochum studiert. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählt die russische und sowjetische Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert, vor allem an den westlichen Peripherien des Imperiums, also auch das heutige Polen, die Ukraine und Belarus.

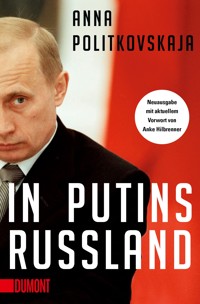

ANNA POLITKOVSKAJA

IN PUTINS RUSSLAND

Aus dem Russischen von Hannelore Umbreit und Ulrike ZemmeMit einer Einführung von Anke Hilbrenner

Von Anna Politkovskaja sind bei DuMont außerdem erschienen: Tschetschenien. Die Wahrheit über den Krieg Russisches Tagebuch Die Freiheit des Wortes

›In Putins Russland‹ hat Anna Politkovskaja für den »Westen« verfasst und ist in Russland bisher nicht erschienen. Veränderungen gegenüber dem Original sind mit der Autorin abgestimmt.

eBook 2022

DuMont Buchverlag, Köln Alle Rechte vorbehalten © 2004 Anna PolitkovskajaDie englische Ausgabe erschien 2004 unter dem Titel ›Putin‘s Russia‹ bei The Harvill Press, London

© 2005 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln Übersetzung: Hannelore Umbreit und Ulrike Zemme Einführung der Neuausgabe: Anke Hilbrenner Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln Umschlagabbildung: © Getty Images/Sergei Guneyev/Kontributor Satz: Greiner & Reichel, Köln Gesetzt aus der DTL-Dokumenta eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck ISBN eBook 978-3-8321-8276-2

www.dumont-buchverlag.de

EINFÜHRUNG ZUR NEUAUSGABE VON ANKE HILBRENNER

DAMALS UND HEUTE IN PUTINS RUSSLAND

»Man will nicht glauben, dass der politische Winter wieder für Jahrzehnte in Russland Einzug hält. Man möchte so gern leben. Man möchte, dass die Kinder in Ruhe aufwachsen, dass die Enkelkinder in Freiheit geboren werden.« Diese Zeilen schreibt Anna Politkovskaja im Herbst des Jahres 2004 anstelle eines Nachworts in der ersten Auflage ihres Buches »In Putins Russland«. Die Tragödie von Beslan am 1. September 2004, bei der nordkaukasische Terroristen in einer Schule mehr als 1100 Kinder und Erwachsene in ihre Gewalt brachten, von denen nach offiziellen Angaben bei der Erstürmung des Gebäudes 331 starben, hatte diese Ergänzung nötig gemacht. Dennoch könnten ihre Worte heute aktueller kaum sein. Als russische Truppen am 24. Februar 2022 völkerrechtswidrig in die Ukraine einmarschierten und einen brutalen Krieg gegen die Ukraine als Staat, aber auch gegen die Zivilbevölkerung begannen, da rieben sich viele Menschen im sogenannten Westen verwundert die Augen. Über 30 Jahre nachdem der Kalte Krieg mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion offiziell zu Ende gegangen ist, hat erneut ein Krieg begonnen, in dem Russland auf der anderen Seite steht. Der politische Winter, vor dem Anna Politkovskaja bereits im Herbst 2004 gewarnt hatte, ist endgültig zurückgekehrt.

Die Journalistin und damals vor allem im Ausland berühmte Kritikerin von Wladimir Putin wurde am 7. Oktober 2006 im Fahrstuhl ihres Moskauer Wohnhauses brutal ermordet. So schrecklich diese Tat war, überraschend kam sie nicht. Bereits im Jahr 2004, zur Entstehungszeit des vorliegenden Buches, wäre Anna Politkovskaja beinahe einem Giftanschlag zum Opfer gefallen. Sie überlebte nur knapp. Ihr Tod war zudem nur einer in einer Reihe unaufgeklärter politisch motivierter Mordfälle. Betroffen waren vor allem Aktivisten, oppositionelle Politiker und kritische Journalisten, etwa aus der Redaktion der Zeitung »Novaja Gazeta«, der auch Politkovskaja angehört hatte. Dass diese tödlichen Verbrechen keinesfalls einer fernen Vergangenheit angehören, zeigt der Giftanschlag auf Alexei Nawalny am 20. August 2020, der in Deutschland, wo Nawalny behandelt wurde, für großes Aufsehen sorgte.

Doch jenseits der Kontinuität von Giftanschlägen gegen Kritiker stellt sich natürlich die Frage: Was kann dieser Text, der mittlerweile über 15 Jahre alt ist, heute für unser Verständnis von »Putins Russland« leisten?

Die Reportagen von Anna Politkovskaja zeigen uns, wie das gegenwärtige Russland Putins, das aufgrund des russischen Krieges gegen die Ukraine wieder in den Mittelpunkt des allgemeinen Interesses gerückt ist, im Laufe der Jahre entstanden ist. Anhand der bewegenden Porträts von Tanja, Mischa, Lena und Rinat, vier ganz normalen Menschen, die Politkovskaja uns aufgrund ihrer Nähe zu ihnen nur mit Vornamen vorstellt, malt sie mit wenigen Pinselstrichen ein treffendes Bild der sowjetischen und postsowjetischen Gesellschaft aus der Perspektive der Menschen, die mit der Erfahrung des Umbruchs der 1990er Jahre sozialisiert worden sind. Das Leben in der späten Sowjetunion hat Alexei Yurchak mit seinem Buch »Everything Was Forever, Until It Was No More«, das ebenfalls 2005 erschienen ist, auf den Punkt gebracht: »Für die Menschen, die in der Sowjetunion lebten, war der Zusammenbruch beides zugleich: völlig unerwartet und dennoch nicht überraschend. Im Moment des Zusammenbruchs wurde plötzlich offensichtlich, dass das Leben in der Sowjetunion immer zugleich stagnierend und ewig, lebendig und marode, trostlos und verheißungsvoll gewesen war. Auch wenn diese Eigenschaften einander scheinbar ausschlossen, existierten sie doch und ermöglichten sich sogar gegenseitig.«

Diese Gleichzeitigkeit von Trostlosigkeit und Verheißung erleben auch Politkovskajas Protagonisten. Und mit dieser Erfahrung im Gepäck werden sie mit dem radikalen Verschwinden der Gewissheiten in den 1990ern konfrontiert. Das Ende der Sowjetunion bietet einige Chancen, die etwa Tanja mutig ergreift, aber auch zahlreiche Enttäuschungen, vor allem für Mischa. Die Transformationszeit stellte einige der postsowjetischen Machtstrukturen auf den Kopf, andere wurden in diesen Jahren sogar noch verstärkt. Die 1990er Jahre mit ihrer Allgegenwart des Chaos sind im heutigen Russland Putins das Gegenbild der idealisierten russischen Gegenwart und Zukunft; sie werden stets als Motiv angegeben, diese Zeit und ihre Zumutungen und Widersprüche nie wieder erleben zu wollen.

Dieses Gegenbild stellt eine wichtige Voraussetzung für die Entstehung von Putins Russland dar. Mindestens ebenso wichtig ist ein Krieg, der zu Anna Politkovskajas Lebensthema wurde. Der Tschetschenienkrieg fand in Europa zu wenig Beachtung und wurde viel schneller wieder vergessen, als die dort geschlagenen Wunden heilen konnten.

Vor allem der sogenannte Zweite Tschetschenienkrieg ist eng mit dem Aufstieg Wladimir Putins zur Macht verbunden. Den Anfang dieses Krieges markierten die Explosionen von zwei Wohnblöcken in Moskau, bei denen über 200 Menschen starben. Offiziell wurden tschetschenische Terroristen für die Anschläge verantwortlich gemacht. Demgegenüber vermuten Journalisten und Oppositionelle, dass der russische Geheimdienst FSB in die Taten verwickelt war. Die Sprengstoffattentate wurden jedenfalls zum Anlass für ein erneutes russisches militärisches Eingreifen in Tschetschenien genommen, was wiederum Putins Chancen im Rennen um die Präsidentschaft im März 2000 erhöhte.

Putins Russland entstand also mithilfe eines Krieges, und der russische Krieg gegen die Ukraine ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um sich daran zu erinnern. Anna Politkovskaja offenbart in ihren Büchern und Reportagen »die Wahrheit über den Krieg«. Sie zeigt, wie die einfachen Soldaten auf russischer Seite in diesen Krieg geschickt wurden, welcher Gewalt sie durch die eigenen Vorgesetzten ausgesetzt waren, und wie ihre Leichen beim Rückzug auf dem Schlachtfeld liegengelassen und vergessen wurden. Sie beschreibt, wie Offiziere Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung, Plünderung und Folter, befahlen. Sie schildert, wie eine korrupte Justiz Mörder und Vergewaltiger von tschetschenischen Mädchen und Frauen unbehelligt ließ. Die Lektüre ist nach den Nachrichten von den Massakern der russischen Armee in Butscha und anderen ukrainischen Städten noch wichtiger geworden, zeigt sie doch, dass die Art der russischen Kriegsführung in der Ukraine keinesfalls neu ist und bereits ausführlich in der russischen Öffentlichkeit und vor russischen Gerichten diskutiert wurde.

Politkovskaja beschreibt bereits im Jahre 2004, was dieser Krieg mit der Gesellschaft macht, die entfernt von den Schauplätzen des Grauens scheinbar in Frieden lebt: »Wir sind in den letzten Jahren ganz schön verroht und verkommener geworden. Das fällt immer mehr auf. Und je länger der Krieg im Kaukasus dauert, desto mehr werden viele Tabus zu gewöhnlichen, alltäglichen Dingen. Mord? Kein Problem. Raub? Na und. Beute? Ein Gesetz.« Die damaligen Beutezüge erinnern allzu sehr an die Banalität der Gier, mit der Soldaten der russischen Armee Dinge des alltäglichen Gebrauchs, vor allem Waschmaschinen und Kühlschränke, aus Häusern im ukrainischen Kriegsgebiet transportieren und sie zu ihren Familien schicken. In den frühen 2000ern nahm die russische Öffentlichkeit die Folgen der »Anti-Terror-Operation« in Tschetschenien weitgehend ungerührt zur Kenntnis: »Die Massenmorde wühlten das Land nicht auf, kein Fernsehsender zeigte die Aufnahmen von den ermordeten tschetschenischen Kindern.« Diese Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal der Opfer dieses Krieges herrschte allerdings auch unter den westlichen »Freunden« Russlands. Die frühen 2000er Jahre waren die Zeit, in der sich die besonderen (energie-)wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland sowie die Männerfreundschaft zwischen dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder und Wladimir Putin intensivierten.

Parallel zu diesen guten Beziehungen haben Gewalt, Korruption und die Dysfunktionalität der Institutionen die russische Gesellschaft bereits seit geraumer Zeit von innen heraus zerstört. Zum Beispiel beschreibt Politkovskaja, wie der Staat ohne jede Empathie mit den Opfern des Terrorismus umging, während zugleich der von Putin erklärte Krieg gegen den Terrorismus mit aller Härte geführt wurde. Die Angehörigen der Menschen, die bei der Erstürmung des Musical-Theaters »Nord-Ost« im Oktober 2002 ums Leben gekommen waren, reichten vergebens eine Klage gegen den Einsatz von Gas bei der »Befreiungsaktion« ein, der 130 Menschen das Leben kostete. Die Richterin erniedrigte und beleidigte die Geschädigten auf kaum vorstellbare Weise. Besonders leidvoll erfuhren jene Geiseln, die selbst namentlich von den Behörden als nicht-russisch, als muslimisch oder gar tschetschenisch identifiziert wurden, die Indifferenz von Justiz und Strafverfolgungsbehörden gegenüber dem Leid der Geiseln und ihrer Familien. Statt wie Opfer behandelte man sie wie (Mit-)Täter; einigen verweigerte man zum Beispiel medizinische Hilfe. Sie wurden als Verdächtige verhaftet und verhört. Dieser kaltschnäuzige Umgang mit den Opfern von Terroranschlägen und ihren Angehörigen evoziert aber auch die Erinnerung an den Umgang mit den Geschädigten des sogenannten NSU in Deutschland. Auch die Diskussionen um die Entschädigung der Hinterbliebenen der während der Olympischen Spiele 1972 getöteten israelischen Athleten verweisen auf die Kontinuität der Marginalisierung von Terrorismusopfern nicht nur »in Putins Russland«.

Warum hat die Gewalt gegen die Menschen in Tschetschenien die Menschen in Russland, aber auch in Deutschland, nicht bereits Anfang der 2000er Jahre aufgerüttelt? Warum wurde der russische oberste Kriegsherr Wladimir Putin, als er am 25. September 2001 im Deutschen Bundestag auf Deutsch über den Tschetschenienkrieg sprach, von den Abgeordneten bejubelt? Dem Krieg gegen den »Terrorismus« war von Anfang an eine Xenophobie eingeschrieben, welche die Mehrheit der russischen Bevölkerung und möglicherweise auch die der Menschen weit über Russland hinaus bereitwillig mitgetragen hat. Die Tschetschenen waren fremd: islamische Fundamentalisten, gewaltbereite Terroristen. Auch die Menschen aus dem Kaukasus, die schon seit Jahren in den Städten der Russischen Föderation lebten oder dorthin geflohen waren, um dem Krieg zu entgehen, mussten die in der Folge von Krieg und Terrorismus weitverbreitete Feindseligkeit erdulden. Oftmals verloren sie ihre Arbeit, ihre Kinder wurden der Schule verwiesen.

Die ausbleibende Reaktion auf den Tschetschenienkrieg kann vielleicht einige Fragen beantworten, die wir uns heute stellen: Ob die russische Gesellschaft wohl gegen Putin und gegen den Krieg in der Ukraine aufbegehren wird? Was unterscheidet den russischen Krieg gegen die Ukraine vom Tschetschenienkrieg? Oder besser: Was ist heute anders als 2004?

Die Gewalt, die Politkovskaja beschreibt, richtete sich während der Tschetschenienkriege sowohl auf dem Kriegsschauplatz als auch im Inneren der russischen Gesellschaft vor allem gegen Menschen kaukasischer Herkunft, die als Banditen, Islamisten oder Terroristen galten. Im heutigen Krieg gegen die Ukraine sind die inneren und äußeren Feinde gar nicht so leicht zu identifizieren. So aktiv Wladimir Putin sich daran beteiligt hat, Ukrainerinnen und Ukrainer als Nazis zu markieren, so schwierig bleibt die Konstruktion von Fremdheit in diesem Falle. Auch wenn das Ukrainische als Sprache und die Ukrainer als Nation zweifelsfrei seit dem Beginn der ukrainischen Nationalbewegung im 19. Jahrhundert existieren, waren und sind doch viele Ukrainerinnen und Ukrainer tief mit ihren Biografien und Familiengeschichten in der heutigen Russischen Föderation verwurzelt. Die heutigen Gegner sind nicht so leicht aus der eigenen Gruppe herauszudefinieren. Feinde sind nicht mehr die Fremden, die »Schwarzen«, wie die Menschen aus dem Kaukasus in Russland im Jargon heißen, sondern alle, die sich gegen die neue Idee der »russischen Welt« positionieren. Das erhöht den Konformitätsdruck und macht es immer riskanter, sich gegen dieses großrussische Ziel auszusprechen. Deshalb tragen viele die Politik in Putins Russland mit oder sie äußern sich wenigstens nicht dagegen. Einige begeistert sogar diese Möglichkeit, zu einer größeren Sache dazuzugehören und das Z zu tragen. Das gilt nicht nur in Russland, sondern für viele Streiterinnen und Streiter der »russischen Welt«, auch außerhalb Russlands. Die Zahl der Mutigen, die sich in Russland gegen den Krieg aussprechen, wird immer kleiner. Die Schicksale von Anna Politkovskaja bis Alexei Nawalny zeigen, welche Folgen dieser Mut haben kann.

Acht Jahre nach Anna Politkovskajas Tod wurde ihr Mörder Rustam Machmudov nach einigen Pannen, verschwundenen Beweismitteln und ergebnislosen Prozessen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Seine Brüder und zwei weitere Verschwörer erhielten ebenfalls Haftstrafen. Die Auftraggeber dieses Mordes aber wurden nie ermittelt, mittlerweile ist eine Bestrafung aus Verjährungsgründen nicht mehr möglich.

Anna Politkovskaja hat die Brutalität in Putins Russland bereits vor langer Zeit beschrieben und analysiert. Sie hat für ihren Mut mit ihrem Leben bezahlt. Wir können nicht sagen, wir hätten nichts gewusst.

VORWORT ZUR DEUTSCHEN AUSGABE

Wladimir Putin und Gerhard Schröder wirken in jüngster Zeit geradezu wie Zwillingsbrüder mit ihren wechselseitigen Sympathiebekundungen, ihren Worten des Lobes füreinander. Da nimmt es nicht Wunder, dass auch die deutsche Wirtschaft den russischen Präsidenten nach Kräften hofiert. Deshalb ist dieses Buch in meinen Augen nicht gerade ein Geschenk für das gegenwärtige Schröder-Deutschland, in dem eine Atmosphäre der weitreichenden Kritiklosigkeitherrschtgegenüberallem, was der im Frühjahr 2004 für eine zweite Amtszeit gewählte Staatschef der Russischen Föderation sagt und tut. Tschetschenien? Mag dort ruhig Krieg sein, wenn nur unser Erdgas fließt. Die Verhaftung Chodorkowskis? Darüber sehen wir hinweg, Hauptsache, unsere Geschäfte florieren. Mundtot gemachte Journalisten? Nun ja, eigentlich … Die Zerschlagung der demokratischen Opposition? Eine interne Angelegenheit der Russen. Die Abrechnung mit Missliebigen unter Umgehung von Recht und Gesetz? Rassismus? Neofaschismus? Auch da mischen wir uns nicht ein.

Bei seinem Deutschlandbesuch im Dezember 2004 wiegelte Putin von vornherein sämtliche Fragen zum Tschetschenien-Krieg ab und beschied den Fragestellern dummdreist, sie könnten getrost nach Hause gehen und ihre Weihnachtsgans verspeisen, denn es gäbe keinen Krieg. Das war eine Lüge. Doch diejenigen, denen Putin diesen Bären aufband, zuckten mit keiner Wimper. Bundeskanzler Schröder lächelte strahlend … Und dabei haben wir in Russland so lange gedacht, Deutschland stünde an unserer Seite im Kampf um Demokratie, auf Deutschland könnten wir jederzeit zählen. Gerade deshalb war ja für mich so überaus erfreulich, dass mein Buch »Tschetschenien. Die Wahrheit über den Krieg« hier erschien, das um folgendes Kernargument kreist: Die einzig wirksamen Instrumente gegen die neue Welle des Terrorismus sind eine politische Lösung und ein aktiver Friedensprozess.

Jetzt steht fest: Wir haben vergebens gehofft. Deutschland ist auf der Seite Putins, nicht auf unserer. Alle Worte, alle Appelle, darunter auch meine, sind ungehört verhallt in dieser Atmosphäre der Liebedienerei vor dem russischen Präsidenten. Im Grunde zählt nur eins: Putin kann Deutsch, und das genügt, um ihm nicht nur alles nachzusehen, sondern sogar die eigenen scheinbar fest verwurzelten demokratischen Prinzipien umzustoßen, auf denen – wie wir glaubten – die bundesrepublikanische Gesellschaftsordnung so unerschütterlich ruht.

Im Dezember 2004, also erst vor wenigen Wochen, weilte eine parlamentarische Delegation des Deutschen Bundestages in Moskau. Einer der Abgeordneten bat uns, mich und Ruslan Auschew, zu einem Essen. Ruslan Auschew ist nicht nur der ehemalige Präsident der Republik Inguschetien und ein überzeugter Befürworter von Friedensverhandlungen mit den tschetschenischen Rebellen als einzig gangbarem Weg zur Eindämmung der Terrorakte in Russland; diesem mutigen Mann gelang es auch, während des Geiseldramas in Beslan im September 2004 in Verhandlungen mit den Terroristen die Freilassung von sechsundzwanzig Frauen und Kindern zu erwirken. Eine Großtat zur Rettung von Menschenleben, die ihm Präsident Wladimir Putin nicht anders zu danken wusste als mit einer ungeheuerlichen Rufmordkampagne.

Wir schilderten also dem Bundestagsabgeordneten die Situation. Er hörte uns lange und aufmerksam zu, nickte manchmal zustimmend, schien sogar so etwas wie Anteilnahme zu empfinden, jedenfalls musste er immer wieder unsere bitteren Worte über den katastrophalen Kurs, den Russland unter Putin eingeschlagen hat, mit einem kräftigen Schluck Bier hinunterspülen. Dann gähnte der Herr Bundestagsabgeordnete, zeigte Anzeichen von Müdigkeit. Ich begriff, dass es schnell zu handeln galt, und stellte meine wichtigste Frage, die für mich eigentlich der alleinige Beweggrund gewesen war, diese Einladung zum Essen anzunehmen: »Ist der Deutsche Bundestag bereit, sich aktiv einzubringen in den politischen Prozess in Tschetschenien und die Aufnahme von Verhandlungen zwischen den tschetschenischen Rebellen und der Putin-Regierung zu befördern – gemäß dem Konzept des Komitees der Soldatenmütter, das die Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft als Vermittler zwischen den beiden Konfliktparteien gewinnen will?«

Damit brachte ich den Bundestagsabgeordneten nun allerdings in einige Verlegenheit. Er flüchtete sich in hohle Phrasen. Eine derartige Wendung war nicht nach dem Geschmack des Herrn Parlamentariers, schließlich hatten unsere Schilderungen der dramatischen Situation seinen Bedarf an politischer Exotik bereits gedeckt. Also gab er zu verstehen, dass die Antwort auf meine Frage lautete: »Nein.«

Weshalb dann dieses Essen? Wozu all die vorherigen Treffen mit anderen deutschen Parlamentariern? Stets hatten wir sie um Unterstützung gebeten - und nie Hilfe bekommen. Wenn es um etwas ging, was Präsident Putin möglicherweise unangenehm sein konnte.

Ich gebe zu, dass mich Depressionen befallen, wenn ich sehe, wie Europa sich Putins Russland gegenüber verhält. Es erinnert fatal an die Jahre des Kommunismus, an das altbekannte menschenverachtende Prinzip: Soll es DORT ruhig einen Eisernen Vorhang geben, soll DORT Tyrannei herrschen, solange wir uns nur heraushalten können und davon unbeschadet bleiben, solange Erdöl und Erdgas nur schön weiter zu uns fließen. Hat sich Europa etwa gegen Stalin gewandt, selbst als bekannt wurde, dass Russland dessen Terror mit Millionen Menschenleben bezahlt? Hat sich eine Welle der Empörung erhoben gegen Breshnews Regime der Stagnation, das eine ganze Generation russischer Intellektueller, die besten Köpfe der russischen Gesellschaft in Gefängnissen und Arbeitslagern schmachten ließ?

Jetzt ist es nicht viel anders. Europa gewährt uns das Recht, unter Putin allein vor uns hin zu sterben. Wir wollen aber nicht sterben, wir schlagen um uns, versuchen freizukommen, zu überleben, unsere neu gewonnene Demokratie zu retten. Dieses Buch berichtet davon, wie wir uns gegen den übermächtigen Putin’- schen Druck wehren, selbst wenn das beinahe unmöglich scheint.

Ich glaube nicht, dass mein Buch in Deutschland viele Freunde findet. Wo doch jetzt Freund Putin dort so hoch im Kurs steht.

Januar 2005

WORÜBER SCHREIBE ICH IN DIESEM BUCH?

Über Putin, und zwar ohne überschwängliche Begeisterung – etwas, was im Westen gegenwärtig absolut nicht en vogue ist.

Und ich nenne auch gleich den Grund, warum ich diese Begeisterung nicht teile, die heute beinahe als Markenzeichen des Westens gelten kann und die sich so sehr relativiert, wenn man das gesamte Geschehen von Russland aus wahrnimmt: Putin, der dem finstersten aller russischen Geheimdienste entstammt, hat es nach seiner Wahl zum Präsidenten nicht vermocht, über sich hinauszuwachsen, will heißen, den Oberstleutnant des KGB in sich auszumerzen. Er tut weiter, was er in all den Jahren seiner bisherigen beruflichen Laufbahn getan hat: Er rechnet ab mit denjenigen, die sich allzu aufmüpfig gebärden, erstickt Meinungsvielfalt und Freiheit im Keim.

Und dann schreibe ich in meinem Buch noch darüber, dass wir, die wir in Russland leben, dies nicht wollen. Wir wollen nicht länger Sklaven sein, selbst wenn das dem heutigen Westen ganz gut ins Konzept passt. Keine Sandkörnchen, kein Staub unter Putins Sohlen, die bei aller staatsmännischen Politur doch die eines KGB-Oberstleutnants bleiben. Wir bestehen auf persönlicher Freiheit. Wir fordern sie. Wir lieben sie so sehr, wie Sie sie lieben.

Eines aber ist dieses Buch nicht: eine Analyse der Putin-Herrschaft zwischen 2000 und 2003. Analysen werden von Analytikern verfasst. Und ich bin einfach ein Mensch, bin eine von vielen, von denjenigen, die Sie in Moskau, in Tschetschenien, in Sankt Petersburg oder anderswo in der Menge sehen. Deshalb enthält mein Buch lediglich emotionale Randnotizen zu unserem Leben im heutigen Russland. Deshalb kann ich dieses Leben noch nicht analysieren, aus jener Distanz heraus, die eine Analyse nun einmal erfordert, mit jenem kühlen Blick, der das Ganze in einzelne Komponenten zu zerlegen vermag. Ich lebe nur und schreibe auf, was ich erlebe.

DIE ARMEE MEINES LANDES UND DIE SOLDATENMÜTTER

Die russische Armee ist eine hermetisch abgeschlossene Zone, vergleichbar mit einem Gefängnis. Was sie eigentlich auch ist, nur heißt sie eben anders. Keiner gelangt in die Armee oder ins Gefängnis, den die militärische Führung (die Gefängnisdirektion) nicht dorthin beordert hat. Grund dafür, dass das Leben eines Menschen in der Armee einem Weg in die Sklaverei gleichkommt.

Natürlich stellt Russland keine Ausnahme dar, in jedem anderen Land betreiben die Militärs auch diese Abkapselung, was uns das Recht geben dürfte, von den Generälen als einer besonderen Spezies Mensch mit vergleichbaren Charaktereigenheiten zu sprechen, unabhängig davon, welches Land der eine oder andere General nun regiert. Jedoch weisen die Beziehungen in der Armee - oder richtiger gesagt: die Beziehungen zwischen Armee und Zivilgesellschaft in Russland Besonderheiten auf, jegliche zivile Kontrolle über das Handeln der Militärs fehlt. Der Soldat als niederste Kaste in der Armeestruktur ist ein Niemand, ein absolutes Nichts, und das ist allgemeine Praxis. Hinter den Betonmauern der Kasernen kann jeder Offizier mit diesem Soldaten machen, was immer ihm gerade einfällt. Ebenso wie ein ranghöherer Offizier mit einem rangniederen nach Gutdünken umspringen kann.

Bestimmt liegt Ihnen jetzt die Frage auf der Zunge: Ist denn wirklich alles so schlecht? Was eigentlich heißen soll: Alles kann ja wohl nicht so schlecht sein?!

Nein, alles nicht. Der verfestigte Status quo wird dann (und nur dann) positiv durchbrochen, wenn plötzlich in der Armeestruktur ein Vorgesetzter mit humanistischer Gesinnung auf den Plan tritt und beginnt, diese Menschlichkeit auch öffentlich zu demonstrieren, indem er seine Untergebenen zur Ordnung ruft. Nur dank solcher individuellen Ausnahmen, nicht aber kraft gesellschaftlicher Regulative zeigt sich in unserer Armee Licht am Ende des Tunnels. Insgesamt aber bleibt sie ein geschlossenes, sklavisches System.

»Und was tun Ihre Staatschefs?«, werden Sie wieder fragen; die in Personalunion als Präsident und Oberbefehlshaber der Armee fungieren und deshalb persönliche Verantwortung für den inneren Zustand der Armee tragen. Auf den Kreml-Thron gelangt, wetteifern unsere Präsidenten nicht gerade darum, den widerwärtigen Zuständen ein Ende zu bereiten und Gesetze zu verabschieden, die der Willkür einen Riegel vorschieben. Eher umgekehrt: Jeder von ihnen möchte der Armee noch mehr Macht über die ihr anvertrauten Menschen verleihen. Und je nachdem, wie gut das dem jeweiligen Mann an der Spitze gelingt, wird ihn das Militär unterstützen oder boykottieren. Versuche, die Armee menschlicherzumachen, gabes– vordem Hintergrund der allgemeinen Demokratisierungsbestrebungen – lediglich unter Jelzin. Doch wurden sie sehr schnell eingestellt. Macht war bei uns schon immer wichtiger als die Rettung von Soldatenleben, und dem Druck des empörten Generalstabs gehorchend, machte schließlich auch Jelzin seinen Kotau vor der Generalität.

Unter Putin gibt es erst gar keine derartigen Versuche. Mehr noch, in der Herrschaftszeit des gegenwärtigen Präsidenten, der selbst Offizier ist, kann es sie per definitionem nicht geben. Als Putin gerade am politischen Horizont des Landes aufgetaucht war – als möglicher Kandidat für den Posten des Staatschefs, nicht für den des Leiters jener unpopulären, von fast allen gehassten Institution namens Inlandsgeheimdienst FSB –, da äußerte er sich bereits in dem Sinne, dass die Armee, die unter Jelzin gedemütigt worden sei (womit Putin Jelzins saft- und kraftlose Versuche zur Einschränkung der Anarchie in den Streitkräften meinte), nun wieder der ihr gebührende Rang zukommen müsse. Und das Einzige, was ihr fehle zu dieser vollständigen und endgültigen Renaissance, sei ein Krieg, der zweite Tschetschenien-Krieg …

Alles, was dann im Nordkaukasus geschah, erklärt sich aus ebenjener ursprünglichen Putin’schen Prämisse. Als der zweite Tschetschenien-Krieg begann, durfte die Armee in Tschetschenien machen, was sie wollte. Weshalb diese Armee dann bei den Präsidentschaftswahlen im Jahr 2000 auch unisono Putin ihre Stimme gab. Denn der Krieg im Kaukasus ist in jeglicher Hinsicht höchst vorteilhaft und lukrativ: Dort steigt man schnell auf, verdient sich Orden, legt den Grundstein für steile Karrieren, junge Generäle mit Kampferfahrung bahnen sich den Weg in die Politik, in die Reihen der politischen Elite. Und Putin kann das Land mit einer neuen Wahlkampfbotschaft beglücken, indem er die Wiedergeburt der Armee als vollendete Tatsache darstellt und sich, Putin, als denjenigen präsentiert, der den unter Jelzin gedemütigten und im ersten Tschetschenien-Krieg geschlagenen Streitkräften geholfen hat, sich aus dem Staub zu erheben.

Darauf, wie diese »Hilfe« in Wirklichkeit aussah, komme ich noch ausführlich zu sprechen.

Sie aber könnten doch einfach einmal die Situation auf sich selbst beziehen und dann urteilen: Möchten Sie, Sie ganz persönlich, in einem solchen Land leben, möchten Sie regelmäßig Steuern zahlen für eine solche Armee? Würden Sie es hinnehmen, dass Ihre eigenen Söhne, wenn sie achtzehn geworden sind und damit das Einberufungsalter erreicht haben, in der Armee zu »Humanmaterial« werden? Würden Sie eine Armee akzeptieren, in der jede Woche massenhaft Soldaten desertieren? Manchmal ein kompletter Zug, gelegentlich aber auch eine ganze Kompanie. Eine Armee, aus der sie fortlaufen, nur um das eigene Leben zu retten? In der nicht im Krieg, sondern allein durch Schläge im Jahre 2002 mehr als 500 Armeeangehörige – die Größenordnung eines Bataillons – umkamen? Eine Armee, in der die Offiziere alles stehlen, was sie in die Finger bekommen, die jämmerlichen Zehnrubelscheine der Familien für ihre Söhne ebenso wie komplette Panzerkolonnen? Wo die ranghöheren Offiziere die rangniederen verachten und verprügeln, wann immer sich eine Gelegenheit bietet? Und die rangniederen Offiziere ihre angestaute Wut auf die Vorgesetzten an den Soldaten auslassen? Und sämtliche Offiziere zusammen wiederum die Soldatenmütter hassen, weil diese manchmal – nicht oft, weil die meisten Angst haben, aber mitunter, wenn die Todesumstände zum Himmel schreien, eben doch – laut und vernehmlich aussprechen, dass ihre Söhne umgebracht worden sind, und eine gerechte Strafe für die Schuldigen fordern?

FALL EINS: DER SIEBENTE oder DIE GESCHICHTE VON NR. U-729343, DEN MAN AUF DEM SCHLACHTFELD VERGASS

Der Kalender zeigt das Datum 18. November 2002. Nina Lewurda, 25 Jahre lang Lehrerin für russische Sprache und Literatur, jetzt in Rente, eine nicht mehr junge Frau, schwerfällig und müde, mit einem ganzen Feldblumenstrauß ernst zu nehmender Krankheiten, steht wie schon so oft in diesem Jahr in der Warteschlange vor dem betont ungemütlichen Eingang zum Stadtbezirksgericht Krasnaja Presnja in Moskau.

Nina Lewurda hat keine andere Wahl. Sie ist eine Mutter ohne Sohn. Schlimmer noch, eine Mutter ohne die volle Wahrheit über ihren Sohn. Oberleutnant Pawel Lewurda, Jahrgang 1975, Armee-Kennnummer U-729343, kam in Tschetschenien um, vor fast zwei Jahren, ganz am Anfang des zweiten Tschetschenien-Kriegs. Jenes Krieges, in dem nach Putin’scher Auslegung die Armee wiedererstand. Wie sich diese Renaissance vollzog, verdeutlicht die Geschichte der letzten Lebensmonate und des Sterbens von U-729343. Dabei ist es nicht einmal mehr die Tatsache des Todes selbst, die Nina Lewurda veranlasst, seit nunmehr elf Monaten von einer juristischen Instanz zur anderen zu laufen. Unsere Mütter haben sich an alles gewöhnt, sogar an den Tod ihrer Kinder. Nina Lewurda will wissen, unter welchen Umständen ihr Sohn starb und was anschließend geschah. Ein einziges Ziel lässt sie wieder und wieder vom Staat eine juristisch verbindliche Antwort fordern: Nina Lewurda will begreifen, warum ihr Sohn nach dem Gefecht ganz einfach auf dem Schlachtfeld vergessen wurde. Und warum nach seinem Tod das Ministerium für Verteidigung, das wohl besser Ministerium für zynische Beleidigung heißen sollte, mit ihr, der Mutter des gefallenen Kämpfers, obendrein noch so brutal umsprang.

Pawel Lewurda wollte Offizier werden, schon als Kind träumte er von einer Armeelaufbahn. In unseren Tagen ist das ein nicht gerade verbreiteter Wunsch, eher umgekehrt. Zwar treten Jungen aus armen Familien, denen das Geld für ein Hochschulstudium fehlt, tatsächlich häufig in Offiziersschulen ein, doch nur wegen der dort möglichen Berufsausbildung, um dann mit dem frisch erworbenen Offiziersdiplom in der Tasche die Armee sofort wieder zu verlassen. In der absoluten Armut der Bildungshungrigen und nicht in einem gestiegenen Ansehen der Armee unter Putin, liegt die Erklärung, warum einerseits die Präsidialverwaltung in ihren offiziellen Berichten beständig einen wachsenden Ansturm auf die militärischen Bildungseinrichtungen vermeldet (was absolut den Tatsachen entspricht), andererseits aber (und darüber verlieren die amtlichen Stellen kein Sterbenswörtchen) in den Truppenteilen ein katastrophaler Mangel an jüngeren Offizieren im Rang von Leutnants und Hauptleuten herrscht. Viele Absolventen erscheinen nach Abschluss der Offiziersschule einfach nicht in der Garnison, für die sie die Lenkungskommission vorgesehen hat, sondern »erkranken schwer« auf dem Weg dorthin oder besorgen sich Atteste über eine plötzlich eingetretene »Invalidität«, was in einem so korrupten Land wie dem unseren kein Problem darstellt.

Nicht so Pawel Lewurda. Er wollte ganz bewusst Offizier werden. Die Eltern versuchten, es ihm auszureden, wussten sie doch, worauf sich ihr Sohn da einließ: Pjotr Lewurda, Pawels Vater, war selbst Offizier gewesen, das ganze Leben hatte die Familie in verschiedensten Provinzgarnisonen, in der Umgebung abgelegener Truppenübungsplätze und militärischer Versuchsgelände zugebracht.

Außerdem konnte zu Beginn der neunziger Jahre, als in Russland mit dem Imperium binnen kürzester Zeit auch alles andere zerfiel, nach landläufiger Meinung nur ein Verrückter noch auf eine Offiziersschule gehen, wo es für die Kadetten nicht einmal genug zu essen gab.

Pawel blieb hartnäckig. Er begann ein Studium an der Offiziershochschule Fernost für Kommandeure der motorisierten Schützentruppen, erhielt 1996 das Offiziersdiplom, diente zunächst in einem Truppenteil bei St. Petersburg, bis ihm 1998 das Schlimmste passierte, was einem Militärangehörigen widerfahren kann: Er wurde in die 58. Armee versetzt.

Diese 58. Armee genießt bei uns einen denkbar schlechten Ruf. In mehrfacher Hinsicht steht sie als Symbol für den moralischen Niedergang der Streitkräfte. Natürlich begann das alles nicht erst zu Putins Zeiten, sondern bereits früher. Doch Putin trägt entscheidende Verantwortung zum einen für die absolute Anarchie unter den Truppenoffizieren, ihre grenzenlose Willkür, und zum anderen dafür, dass sie von Staats wegen den Status der Immunität besitzen, de facto nicht vor Gericht gestellt und bestraft werden können, ganz gleich, welche Verbrechen man ihnen auch zur Last legt.

Außerdem ist die 58. Armee, in die Pawel Lewurda geriet, auch noch die so genannte Schamanow-Armee. General Wladimir Schamanow, Held der Sowjetunion, war an beiden Tschetschenien-Kriegen beteiligt und tat sich dort durch ein besonders rigides Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung hervor. Heute, nach seinem Ausscheiden aus den Streitkräften, ist Schamanow Gouverneur des Gebiets Uljanowsk. Der zweite Tschetschenien-Krieg, in dessen Verlauf der General in schöner Regelmäßigkeit vor die Fernsehkameras trat, um dem Land stets aufs Neue zu erklären, alle Tschetschenen seien Banditen und müssten folglich vernichtet werden – was ihm die Unterstützung Wladimir Putins eintrug –, dieser Krieg also diente Schamanow als Sprungbrett für seine politische Karriere.

Die aktiven Truppenteile der 58. Armee, deren Stab in Wladikawkas, der Hauptstadt der an Tschetschenien und Inguschetien angrenzenden Republik Nordossetien-Alanija, stationiert ist, kämpften im ersten Tschetschenien-Krieg und tun dies bis heute. Das Offizierskorps will natürlich nicht hinter dem General zurückstehen und zeichnet sich durch besondere Härte sowohl gegenüber der tschetschenischen Bevölkerung als auch gegenüber den eigenen Soldaten und Unteroffizieren aus. Das Archiv des Komitees der Soldatenmütter in Rostow am Don (die Stadt ist ein zentraler Militärstützpunkt, hier befindet sich der Stab des Militärbezirks Nordkaukasus, zu dem die 58. Armee gehört) enthält vornehmlich Fälle im Zusammenhang mit der Fahnenflucht von Soldaten, die ihren Peinigern in ebenjener 58. Armee entkommen wollten. Außerdem steht diese militärische Einheit in dem traurigen Ruf, dass hier nicht nur Munition aus den Waffenlagern gestohlen, sondern auch noch an die Feldkommandeure des tschetschenischen Widerstands weiterverkauft wird, was den Tatbestand des Verrats und der bewussten Wehrkraftschädigung erfüllt.

Ich kenne viele junge Offiziere, die alles in ihren Kräften Stehende unternahmen, um dem Dienst in der 58. Armee zu entgehen. Pawel Lewurda aber entschied sich anders. Er blieb in der Truppe, schrieb sorgenvolle Briefe nach Hause, verbrachte regelmäßig den Urlaub bei seinen Eltern, denen nicht entging, dass ihr Sohn von Mal zu Mal schwermütiger wurde. Doch auf ihre inständigen Bitten, den Dienst zu quittieren, antwortete Pawel nur: »Was sein muss, muss sein.« Pawel Lewurda war einer derjenigen, von dem die politischen Entscheidungsträger ganz sicher hätten sagen können: Dieser junge Bürger mit seinem besonderen, ausgeprägten Pflichtgefühl gegenüber der Heimat und seinen vorbildlichen Vorstellungen von Patriotismus verkörpert unsere Hoffnung auf eine wirkliche Wiedergeburt der besten russischen Militärtraditionen, der Ehre und Würde des Offiziersstands. Doch die Entscheidungsträger sagten etwas ganz anderes …

Im Jahre 2000 bot sich Pawel Lewurda eine weitere Chance, dem Kampfeinsatz im Nordkaukasus zu entgehen, wofür ihn damals kaum jemand verurteilt hätte, suchten doch – entgegen der heute verbreiteten staatlichen Propagandaversion – viele junge Offiziere Mittel und Möglichkeiten, nicht kämpfen zu müssen. Indem sie beispielsweise in ihrem Organismus über Nacht Symptome schwerer Gebrechen entdeckten oder fiktive Ehen eingingen mit Frauen, die bereits zwei Kinder hatten, was einer Versetzung entgegenstand.

Pawel Lewurda aber wollte, wie er den Eltern erklärte, seine Soldaten nicht im Stich lassen: Sie mussten in den Krieg, wie konnte er da lügen, betrügen und manipulieren, nur um der Gefahr auszuweichen? Pawel ließ die Chance ungenutzt am Leben zu bleiben.

Am 13. Januar 2000 begann sein Kampfeinsatz. Von Brjansk aus, wo seine Eltern damals wohnten und er gerade auf Urlaub war, wurde er in das 15. Garde-Motschützenregiment der 2. Gardedivision(Division Taman, Truppenteil 73881) in das Moskauer Umland abkommandiert, danach ging es weiter. Am 15. Januar hörte Nina Lewurda die Stimme ihres Sohnes zum letzten Mal: Er rief an, um ihr mitzuteilen, er habe seinen Einsatzvertrag für Tschetschenien unterschrieben und …

Was dieses verfluchte »und …« meinte, bedurfte keiner weiteren Erklärung.

»Ich habe geweint, wollte ihn davon abhalten«, erzählt Nina Lewurda, »aber Pascha hat gesagt, alles sei schon entschieden, es gebe kein Zurück. Meine Nichte, die in Moskau wohnt, sollte gleich zu Pascha in die Division fahren und dort mit ihm sprechen, ihn zurückzuhalten versuchen. Doch als sie ankam, traf sie Pascha nicht mehr an, er war einige Stunden zuvor mit einer Militärmaschine nach Mosdok abgeflogen …«

In Mosdok, einer nordossetischen Kleinstadt nahe der tschetschenischen Grenze, befand sich zu Beginn des Krieges der Hauptstützpunkt der Vereinten Armeegruppe und aller Truppen, die an der »Anti-Terror-Operation« beteiligt waren. Hierher also kam am 18. Januar 2000 an Bord eines Militärflugzeugs und zusammen mit anderen ebensolchen »Nummern« U-729343.

»Ich bin jetzt bei Grosny, am südwestlichen Stadtrand …«, schrieb Pascha den Eltern in seinem ersten und einzigen Brief aus dem Krieg, datiert vom 24. Januar 2000. »Der Zugang zur Stadt ist von allen Seiten versperrt, dort wird heftig gekämpft … Der Beschuss hört keinen Augenblick auf. In der Stadt brennt es ständig, der ganze Himmel ist schwarz – manchmal fällt direkt neben einem ein Sprengsatz runter oder irgendein Jagdbomber schickt dir eine Rakete dicht am Ohr vorbei. Die Artillerie feuert pausenlos … Wir haben schreckliche Verluste im Bataillon … In meiner Kompanie hat es mittlerweile alle Offiziere erwischt … Vor mir ist der Kommandeur meines Zuges von einer Granate aus unserer eigenen Selbstschussanlage zerfetzt worden. Und als ich mich bei meinem Kompaniechef melden wollte, nimmt der sein Maschinengewehr und schießt aus Versehen eine ganze MG-Garbe direkt neben mir in den Boden. Er hätte mich fast getroffen. Danach haben alle gelacht und gemeint: ›Pascha, vor dir gab es hier schon fünf Zugführer, und du wärst um ein Haar nicht einmal fünf Minuten einer gewesen!‹ Die Kameraden sind schon in Ordnung, bloß psychisch ein bisschen labil. Die Offiziere haben alle einen Einsatzvertrag wie ich, die jungen Soldaten halten sich bis auf wenige Ausnahmen tapfer. Wir schlafen in einem Zelt, auf dem Erdboden. Läuse gibt es jede Menge. Und als Verpflegung irgendwelche Scheiße. Anders kann man den Fraß nicht nennen. Was uns erwartet, wissen wir nicht. Entweder ein Angriff auf wer weiß was, oder dieses Herumsitzen auf ein und demselben Fleck, bis man verblödet, oder wenn’s der Teufel will, ziehen sie uns noch nach Moskau ab … Oder sonst was … Krank bin ich nicht, aber irgendwie mächtig geknickt … Das wär’s, macht’s gut für heute. Ich umarme und küsse euch. Pascha«

Ein derartiger Brief ist kaum dazu angetan, Eltern zu beruhigen. Doch im Krieg gehen die Verhaltensmuster aus Friedenszeiten schnell verloren, das menschliche Hirn stößt sie einfach ab, weil man sonst wahrscheinlich den Verstand verliert. Man hört auf zu begreifen, was beruhigend und was schockierend wirken könnte auf diejenigen, die weit entfernt sind von diesem Krieg, weil man selbst so ungeheuer schockiert ist, dass alles im Kopf durcheinander gerät.

Was nun folgt, ist die Sprache eines offiziellen Dokuments: Am 19. Februar wurde Oberleutnant Lewurda bei dem Versuch, den Ausbruch der Aufklärungsgruppen des Bataillons aus ihrer Umzingelung zu unterstützen und »seinen aus der Siedlung Uschkaloi, Kreis Itum-Kalin, abziehenden Kameraden Feuerschutz zu geben«, wie es in dem Antrag auf Auszeichnung Pawel Lewurdas mit dem Tapferkeitsorden wörtlich heißt, schwer verwundet und verstarb »durch massiven Blutverlust infolge zahlreicher Schussverletzungen …«

Uschkaloi also. Dort waren die Kämpfe im Winter des Jahres 2000 am härtesten, spielten sie sich doch in Bergwäldern, auf schmalen Gebirgspfaden ab: ein verzweifelter Partisanenkrieg. Doch diese Erklärung dient nur dem allgemeinen Verständnis der Situation. Nina Lewurda, Pawels Mutter, beschäftigte etwas ganz anderes: Wenn ihr Pascha »verstarb«, wo war dann sein Körper? Irgendwo musste dieser Körper sein! Irgendetwas musste sie doch begraben! Und damit begann ein neuer Abschnitt im entbehrungsreichen Leben der Mutter: Ihre Suche nach Pawels Gebeinen, die der Staat, dem ihr Sohn in verzweifelter Treue dienen wollte, einfach verlor.

Was fand Nina Lewurda heraus bei ihren persönlichen Ermittlungen?

Am 19. Februar, dem offiziellen Todestag Pawel Lewurdas, waren die »Kameraden«, denen er um den Preis des eigenen Lebens Feuerschutz gab, tatsächlich abgezogen. Aber Pawel, ihren Pascha, und sechs andere Kämpfer, die den Eingeschlossenen eine Ausbruchschneise freischossen, hatten sie einfach auf dem Gefechtsfeld zurückgelassen. Die meisten der sieben waren verwundet, aber noch am Leben, schrien um Hilfe, flehten, sie mitzunehmen. Das bezeugten später die Bewohner der Bergsiedlung Uschkaloi, die vieles mit angesehen, den einen oder anderen Verwundeten sogar verbunden hatten, mehr aber nicht. In Uschkaloi gibt es kein Krankenhaus, keinen Arzt, nicht einmal eine Krankenschwester.

Ein Krieg ist bekanntlich nicht der Ort für stetige Heldentaten und puren Edelmut. Zuerst wurde Pawel Lewurda zurückgelassen, dann vergaß man auch noch, dass sein Körper dort lag und es eine Familie gab, die auf den Leichnam wartete.

An dieser Stelle scheint ein Kommentar nötig: Was mit Pawel Lewurda nach seinem Tod geschah, ist typisch für unsere Armee, der beschämende Einzelfall steht symptomatisch für ein grundlegendes Handlungsmuster. In der Armee gilt der einzelne Mensch nichts. Es fehlt ein System der exakten Kontrolle und der Verantwortung gegenüber den Familien der Soldaten.

Man erinnerte sich an Oberleutnant Lewurda erst fast eine Woche später, am 24. Februar, als einer offiziellen Information des Hauptstabs in Tschetschenien zufolge die russischen Streitkräfte Uschkaloi endgültig »von Rebellen befreit« und die Siedlung »unter Kontrolle genommen« hatten. Eine Version, im Nachhinein zusammengezimmert vom Stab der Streitkräfte mit dem Ziel, die von Nina Lewurda gegenüber dem Verteidigungsministerium eingereichte Klage auf Wiedergutmachung wegen des erlittenen moralischen Schadens abzuwehren – unter Berufung auf »das Fehlen einer objektiven Möglichkeit«, die Leiche ihres Sohnes zu bergen. Doch selbst am 24. Februar wurden in Uschkaloi nur die Gebeine von sechs Armeeangehörigen geborgen, nicht aber die des siebenten. Dieser siebente war Pawel Lewurda. Als man seine Leiche nicht fand, zog man ab und vergaß ihn aufs Neue.

Nina Lewurda war außer sich. Den einzigen Brief ihres Sohnes hatte sie am 7. Februar erhalten, seitdem keine Nachricht, keine Information, keine Antwort auf ihre Anfragen. Im Verteidigungsministerium verwies man in solchen Fällen auf die eigens eingerichtete Hotline, was nichts änderte, da mit den Dienst habenden Offizieren am anderen Ende der Leitung sich so gut wie mit einem Computer über das unaufhaltsam zur Gewissheit werdende Unheil reden ließ. »Oberleutnant Pawel Petrowitsch Lewurda ist in den Listen der Gefallenen und Vermissten nicht aufgeführt«, lautete die Standardauskunft. Mehrere Monate lang. Und das Widerwärtigste war, dass Nina Lewurda diese »erschöpfende« Antwort auch dann noch erhielt, als sie bereits dank ihrer eigenen Ermittlungen Paschas Gebeine gefunden und späterhin identifiziert hatte. Selbst bei ihrem letzten Anruf am 25. August, ein halbes Jahr nach der offiziellen Todesmeldung, waren die ach so vergesslichen Väter des Regiments nicht im Stande gewesen, eine entsprechende Nachricht an die zentralen Stellen weiterzuleiten.

Doch der Reihe nach.

Am 20. Mai, drei Monate nach den Kämpfen, fanden Mitarbeiter der Interimsabteilung für innere Angelegenheiten (also der örtlichen Miliz) des Kreises Itum-Kalin in der Siedlung Uschkaloi »eine Begräbnisstätte mit einer männlichen Leiche, die Anzeichen eines gewaltsamen Todes aufwies«, wie sie in ihrem Protokoll festhielten. Aber erst am 6. Juli, nach weiteren anderthalb Monaten tagtäglicher Anrufe Nina Lewurdas sowohl bei der Hotline des Verteidigungsministeriums als auch beim zuständigen Wehrkreiskommando, stellte die Milizabteilung von Itum-Kalin das für weitere Ermittlungen erforderliche Dokument aus: die »Nachforschungsorder Nr. 464«.

Am 19. Juli landete diese »Nachforschungsorder« schließlich bei den Kriminalbehörden der Stadt Brjansk. Von hier aus war Pawel nach seinem letzten Urlaub zum Einsatz gefahren, hier hatte Nina Lewurda bei der Miliz die Vermisstenanzeige für ihren Sohn aufgegeben.

Am 2. August erschien bei den Lewurdas ein ganz gewöhnlicher Mitarbeiter der Milizabteilung des Stadtteils, der Kriminalpolizist Abramotschkin. Zu Hause war nur die vierzehnjährige Enkelin Nina Lewurdas, Pawels Nichte, die Tochter seiner älteren Schwester Lena. Der Milizionär befragte das Mädchen nach Pascha, wollte wissen, welche Sachen er bei sich gehabt habe, und war sehr verwundert, als er hörte, dass es sich bei Pawel um einen Armeeangehörigen handelte, hatte er doch geglaubt, es ginge einfach um einen jungen Burschen, der aus unerfindlichen Gründen nach Tschetschenien geraten und dort umgekommen war.

Dieser ganz gewöhnliche Milizionär Abramotschkin, dem man die Routineangelegenheit »Ermittlung in Sachen einer unbekannten Leiche« aufgedrückt hatte - und nicht das Verteidigungsministerium, durch welchen Vertreter auch immer –, informierte die Mutter des gefallenen Offiziers schließlich darüber, dass Pawel Lewurda am 19. Februar offiziell als vermisst gemeldet und seit dem 20. Februar aus sämtlichen Versorgungslisten des Truppenteils Nr. 73881 gestrichen war. Und dass er, der Milizionär Abramotschkin, sich nur mit dieser Angelegenheit befasse, weil seine Miliz-Kollegen in Uschkaloi die Leiche eines Militärangehörigen gefunden hätten und diese Leiche Merkmale aufwies, die nach der Beschreibung Nina Lewurdas auf den vermissten Oberleutnant Lewurda passen könnten. Eine Ermittlungsorder aus dem Verteidigungsministerium aber läge nicht vor. Und außerdem hätten ihn seine Kollegen aus Itum-Kalin gebeten, in Brjansk zu den Eltern des Vermissten zu gehen und den Standort des Regimentsstabs von Truppenteil-Nr. 73881 zu erfragen, damit sie sich mit dem Kommandeur in Verbindung setzen und die genauen Umstände des Todes jenes Mannes, der nach den Beschreibungen seiner Mutter möglicherweise einer ihrer Offiziere war, klären konnten.

Die angeführten Details werfen ein bezeichnendes Licht sowohl auf die Zustände in der Armee als auch auf das Wesen jenes Krieges, den die Putin’sche Armee im Kaukasus führt. In dieser Armee weiß die rechte Hand nicht, was die linke tut, und es ist einfacher, die weit entfernt wohnenden Eltern per Brief nach dem Standort des Truppenteils zu fragen, als bis zum Hauptstab in Chankala (in der Nähe von Grosny) vorzudringen, wo es eigentlich eine Sache von Minuten sein dürfte, den Kommandeur der Taman-Division zu finden.

Milizionär Abramotschkin, der sah, in welchem Zustand sich die Familie des Vermissten befand, gab Nina Lewurda den guten Rat, nicht abzuwarten, bis die Behörden etwas unternehmen würden, sondern so schnell wie möglich nach Rostow am Don zu fahren. Er hatte im Zuge seiner Ermittlungen herausgefunden, dass die Gebeine des »unbekannten Armeeangehörigen« aus Uschkaloi zwischenzeitlich in das zentrale Militär-Leichenschauhaus in Rostow überführt worden waren, zu Oberst Wladimir Schtscherbakow, dem in ganz Russland bekannten Leiter des 124. Gerichtsmedizinischen Labors der Streitkräfte, das in derartigen Fällen die Toten identifiziert. Wobei Oberst Schtscherbakow - und das ist außerordentlich wichtig – dies nicht im Auftrag der Kommandeure, der Generäle oder des Armeestabs tut, sondern auf Grund seines eigenen Pflichtgefühls, seiner persönlichen Überzeugung, weil er die Augen der verzweifelten Mütter sieht, die aus allen Teilen des Landes zu ihm kommen auf der Suche nach ihren in der Armee »verloren gegangenen« Söhnen.

Abramotschkin riet Nina Lewurda außerdem, den Teufel noch nicht an die Wand zu malen, schließlich ist, wie man bei uns so schön sagt, in Russland alles möglich. Inzwischen hatte sich auch das Brjansker Komitee der Soldatenmütter in den Fall eingeschaltet, und erst auf diesem Wege – durch Milizionär Abramotschkin und die Soldatenmütter – erfuhren das ach so wenig gardemäßige 15. Regiment und die noch gardeunwürdigere Division Taman, dass der nicht identifizierte Tote möglicherweise Oberleutnant Pawel Lewurda war.

»Am 20. August kamen wir in Rostow an«, erzählt Nina Lewurda, »und ich bin sofort zum gerichtsmedizinischen Labor gegangen. Der Eingang dort wird nicht bewacht, also bin ich weiter, hinein in den erstbesten Untersuchungsraum, und da war auf dem Tisch des Gerichtsmediziners ein vom Körper abgetrennter Kopf aufgestellt. Genauer gesagt, ein Schädel. Aber ich habe sofort gewusst, dass es Paschas Kopf ist. Obwohl daneben noch andere Schädel standen.«

Lässt sich der moralische Schaden, den die Mutter erlitt, überhaupt irgendwie in Zahlen fassen, lässt er sich wieder gutmachen? Natürlich nicht. Und wer wollte bestreiten, dass die Arbeit eines Gerichtsmediziners nun einmal so ist, dass bei ihm Schädel auf den Tischen stehen und alle möglichen Leute direkt von der Straße hereinspaziert kommen können.

Und dennoch. Wir werden immer mehr zu einer Nation von Stumpfsinnigen – wir sind simpel strukturiert, grob, ohne Gefühl für Feinheiten und deshalb amoralisch.

Zu Nina Lewurda aber, die man nach der Begegnung mit Paschas Schädel (es war wirklich der ihres Sohnes) gerade erst wieder mit Tabletten hatte zu sich bringen können, trat im nächsten Augenblick strammen Schrittes der so genannte »Repräsentant des Truppenteils«. Von Pawels Eltern mit der Adresse ausgestattet, hatte Milizionär Abramotschkin dorthin telegrafiert, worauf der Kommandeur einen Vertreter nach Rostow schickte zur Regelung der Formalitäten.

Der »Repräsentant« hielt ein Papier in der Hand. Nina Lewurda warf einen Blick auf das Dokument - und fiel in tiefe Ohnmacht. In dieser »Mitteilung« baten Garde-Oberstleutnant A. Dragunow, Kommandeur des Truppenteils Nr. 73881, und Garde-Oberstleutnant A. Potschatenko, Stabschef der genannten Einheit, einen nicht genannten Adressaten, die »Bürger Lewurda« offiziell davon in Kenntnis zu setzen, dass »ihr Sohn … bei der Ausführung einer Gefechtsaufgabe, getreu seinem Fahneneid, standhaft und mutig in seiner Haltung, im Kampf gefallen ist.« Womit die Einheit die Spuren ihrer frevelhaften »Vergesslichkeit« verwischen wollte.

Als Nina Lewurda wieder bei Bewusstsein war, sah sie sich diese »Mitteilung«, dieses »im Kampf gefallen« genauer an. Und entdeckte, dass das Papier keinerlei Todesdatum enthielt.

»Und was ist mit dem Datum?«, fragte sie den »Repräsentanten«.

»Setzen Sie selbst irgendeins ein, welches Sie wollen«, lautete die schlichte Antwort. »Wieso ›selbst einsetzen‹?« Nina Lewurda entfuhr ein Schrei. »Ich habe Pascha an dem Tag geboren, an dem ich ihn geboren habe - und das ist sein Geburtstag. Und es steht mir zu, seinen Todestag zu erfahren, ich will wissen, wann er umgekommen ist!«

Der »Repräsentant« machte eine bedauernde Geste: Er wisse nichts, habe nur den Auftrag, ein paar Papiere abzuliefern, ohne Diskussion … und drückte der Mutter noch einen Auszug aus der Order der Dienststelle »über die Streichung des Oberleutnants aus den Regimentslisten« in die Hand. Datum und Begründung fehlten wiederum, aber das Dokument war abgestempelt und unterschrieben. Dann bat der Regimentsvertreter Nina Lewurda mit bemerkenswerter Blauäugigkeit, alles eigenhändig auszufüllen und nach ihrer Heimreise selbst im Wehrkreiskommando abzugeben, damit Pawel Lewurda dort in der Wehrkartei gelöscht würde.

Nina Lewurda sagte nichts. Was konnte sie einem Menschen erklären, der weder Herz noch Verstand besaß?

»So ist das einfacher, das müssen Sie doch zugeben. Für mich wäre es eine weite Reise nach Brjansk, zum Wehrkreiskommando …«, fuhr der »Repräsentant« halb fragend, halb konstatierend fort.

Natürlich war es einfacher. Daran gibt es nichts zu deuteln. Es ist tatsächlich einfacher, einfach zu sein, stumpf. Wie unser gegenwärtiger Verteidigungsminister Sergej Iwanow, ein enger Vertrauter des Präsidenten noch aus jenen Zeiten, als Putin in St. Petersburg beim Inlandsgeheimdienst FSB arbeitete: Allwöchentlich verkündet Iwanow dem Land im Fernsehen die neuesten militärischen Anordnungen des ersten Mannes im Staate. In einem Tonfall wie Goebbels in der Wochenschau erklärt Iwanow, keiner könne Russland je dazu bewegen, »vor Terroristen in die Knie zu gehen«, und er beabsichtige, den Krieg in Tschetschenien fortzusetzen bis zum »siegreichen Ende«. Niemals jedoch verliert der Verteidigungsminister auch nur ein einziges Wort über das Schicksal der Soldaten und Offiziere, die es ihm und dem Präsidenten überhaupt erst ermöglichen, nicht »vor Terroristen in die Knie zu gehen«. Die Richtung, die unsere gegenwärtige Führung eingeschlagen hat, ist absolut neosowjetisch: Es gibt keine Menschen, es gibt nur Schräubchen, die die politischen Abenteuer derjenigen, die in den Besitz der Macht gelangt sind, widerspruchslos in die Tat umzusetzen haben. Diese Schräubchen verfügen über keinerlei Rechte, nicht einmal auf ein würdiges Sterben.

Ungemein schwieriger ist es, nicht einfach zu sein. Was für mich bedeutet, nicht nur »die Generallinie von Partei und Regierung« in den Blick zu nehmen, sondern auch die Details ihrer Umsetzung. Und die sehen so aus: Am 31. August 2000 wurde Nummer U-729343 endlich in der Stadt Iwanowo begraben. Die Rostower Gerichtsmediziner hatten Nina Lewurda den Kopf ihres Sohnes ausgehändigt, weitere sterbliche Überreste ließen sich nicht finden.

Und warum das Begräbnis in Iwanowo? Weil das Leben in Brjansk für die Lewurdas bedrückend geworden war und sie in der Nähe ihrer ältesten Tochter sein wollten, die in Iwanowo wohnt.

Heute kennen viele in Russland Nina Lewurda. Und das hat mit der Reise zu tun, die sie am neunten Tage nach der Beerdigung antrat: Zum Stab des 15. Regiments der Taman-Division, dessen Standort sich in der Nähe von Moskau befindet.

Als sie in Iwanowo aufbrach, hatte Nina Lewurda nur einen Wunsch: Pawels Kommandeuren in die Augen zu sehen und darin wenigstens Reue zu erkennen dafür, dass man ihren Sohn vergessen hatte. Aber in der Taman-Division wollte man nicht einmal mit ihr reden. Der Kommandeur war nie erreichbar. Drei Tage lang saß Nina Lewurda in der Wachstube und wartete. Ohne etwas zu essen und zu trinken, schlaflos, völlig unbeachtet. Offiziere gingen und kamen, eilten vorbei und taten so, als würden sie sie nicht bemerken. Hier, am Kasernentor, fasste Nina Lewurda den Entschluss, den Staat zu verklagen, das Verteidigungsministerium und Verteidigungsminister Iwanow haftbar zu machen für das ihr zugefügte Leid. Und zwar nicht wegen des Todes ihres Sohnes, Pawel war ja in Ausübung seines militärischen Dienstes ums Leben gekommen, sondern wegen dem, was nach seinem Tod geschah.

Nina Lewurda forderte Antwort auf eine Reihe von Fragen: Warum hatte das Regiment den Körper ihres Sohnes auf dem Gefechtsfeld zurückgelassen? Warum war nicht nach ihm gesucht worden? Warum hatte sie als Mutter keinerlei Informationen über Pawels Schicksal erhalten? Warum hatte sie selbst die sterblichen Überreste ausfindig machen müssen? Wer trug die persönliche Verantwortung dafür?

Und das kam dann: Zuerst überreichten sie Nina Lewurda den Tapferkeitsorden für ihren Sohn im Gebietswehrkommando von Iwanowo. Und danach nahmen sie Rache. Das Verteidigungsministerium und die Taman-Division eröffneten einen Krieg gegen die Mutter des gefallenen Leutnants, die es gewagt hatte, sich öffentlich über die Zustände zu empören. Im Verlaufe dieses Krieges wurde Nina Lewurda einer moralischen Folterung mit »Putin-Gas« unterzogen, in der gleichen Dosis, mit dem gleichen Ziel, als sei sie eine Terroristin. Um ihren Willen zu brechen, sie in die Schranken zu weisen, zur Abschreckung für alle anderen.

Dieses »Putin-Gas« wirkte folgendermaßen: In knapp einem Jahr gab es acht Verhandlungstermine, den ersten am 26. Dezember 2001, den letzten am 18. November 2002. Sie blieben samt und sonders ergebnislos. Das Gericht kam nicht einmal dazu, sich mit dem Inhalt der Klage zu befassen, weil die Vertreter des Verteidigungsministeriums die Vorladungen ignorierten, überzeugt, ihnen könne ohnehin niemand etwas anhaben. Und sie sollten Recht behalten. Zuerst saß dem Prozess »Nina Lewurda gegen den Staat« (Gerichtsstand war gemäß der juristischen Adresse des Verteidigungsministeriums das Stadtbezirksgericht Krasnaja Presnja in Moskau) Richter Tjulenew vor, der befand, dass die Mutter »kein Recht auf Informationen« über den Körper des eigenen Sohnes habe, das Verteidigungsministerium folglich auch nicht zu entsprechenden Auskünften verpflichtet sei und … Nina Lewurda legte Berufung ein beim Moskauer Stadtgericht, das angesichts der offenkundigen Absurdität der Entscheidung die Angelegenheit an das Stadtbezirksgericht Krasnaja Presnja zurückverwies. Die Wiederaufnahme geriet für die Mutter zu einer neuen Folterrunde durch die beständige Abwesenheit der offiziellen Vertreter des Verteidigungsministeriums sowie der Führung der Landstreitkräfte, zu denen die Taman-Division und das 15. Regiment gehören. Sie erschienen einfach nicht zu den Terminen, ungeniert und dreist, ließen Nina Lewurda am langen Arm verhungern. Sie aber kam und wartete … jedes Mal. Fuhr von Iwanowo nach Moskau. Nur, um die leeren Plätze auf der Anklagebank anzustarren - und ohne jedes Ergebnis zurückzureisen. Eine einfache Pensionärin, mit einer Altersrente, die wie bei so vielen gerade ausreicht, um nicht zu verhungern, und einem Ehemann, der nach Pawels Beerdigung nicht mehr aus seinem Dauerrausch herauskam.

Zu guter Letzt platzte Richterin Bolonina der Kragen. Als die Beklagten zum achten Mal den Verhandlungstermin ignorierten, verhängte sie gegen das Verteidigungsministerium eine Strafe in Höhe von achttausend Rubeln. Natürlich zu Gunsten der Staatskasse, und auch aus der Staatskasse zu entrichten. Schade, dass Minister Iwanow das Geld nicht aus eigener Tasche bezahlen musste und nicht die Mutter das Geld erhielt. Aber dafür gibt es keinen Paragrafen in unserer Gesetzgebung. Sie steht nicht auf der Seite des armen Opfers, sondern auf Seiten der Macht, die ohnehin allmächtig ist.

Am 18. November erschienen die Vertreter des Verteidigungsministeriums dann endlich vor dem Stadtbezirksgericht, führten sich aber merkwürdig auf: Sie wussten nichts von dem verhandelten Sachverhalt, verstanden das Allerelementarste nicht, weigerten sich, ihre Namen zu nennen, beklagten das Chaos in ihrer Behörde, das an allem schuld sei, und … der Prozess wurde ein weiteres Mal vertagt, diesmal auf den 2. Dezember.