6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

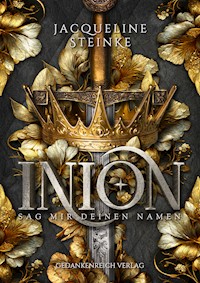

- Herausgeber: GedankenReich Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

"Namen haben Macht. Sie bestimmen einen Teil unseres Seins, auch wenn sie für uns selbst auf den ersten Blick keinen Sinn ergeben mögen." Nach dem grausamen Tod ihres Vaters ändert sich Inions Leben plötzlich grundlegend. Neben Trauer und Einsamkeit muss sie sich den Monstern des Waldes nun allein stellen und findet sich schon bald in großer Gefahr wieder. Schwer verletzt kann sie nur mit Not entkommen. Nach einer unrühmlichen Auseinandersetzung mit den Soldaten der Königin muss Titus seinen mangelnden Respekt bitter büßen. Der junge Mann verpflichtet sich dazu, mit seinem besten Freund Fergus in die nächste Stadt zu ziehen, um das Leben seiner Familie und seines Dorfes zu retten. Als die geschundene Inion mitten in den Wäldern auf den schlecht gelaunten Titus stößt, wissen beide noch nicht, dass diese Begegnung ihre Leben für immer verändern wird. Ein Kampf um Freiheit und den Platz im Leben, allen Widrigkeiten zum Trotz.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Epilog

Danksagung

Die Autorin

GedankenReich Verlag

N. Reichow

Neumarkstraße 31

44359 Dortmund

www.gedankenreich-verlag.de

INION

Text © Jacqueline Steinke, 2023

Cover & Umschlaggestaltung: Phantasmal Image

Lektorat/Korrektorat: Teja Ciolczyk

Satz & Layout: Phantasmal Image

Covergrafiken © shutterstock

Illustration: Chii Rempel

Innengrafiken © shutterstock

eBook: Grit Bomhauer

ISBN: 978-3-98792-068-4

© GedankenReich Verlag, 2023

Alle Rechte vorbehalten.

Dies ist eine fiktive Geschichte.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.

Inion

Ich lag seit einer gefühlten Ewigkeit einfach nur im weichen Gras unter den immer roten Blättern der Bäume und genoss die Ruhe, die von diesem Ort ausging. Neben mir plätscherte ein kleiner Bach und ein Éan zwitscherte munter eine wunderschöne Melodie.

Langsam öffnete ich die Augen und sah zu dem gefiederten Tier empor. Seine roten Federn und der braune Körper machten ihn fast unsichtbar in dem Dschungel aus Ästen. Man musste schon genau hinsehen, um den Vogel ausfindig zu machen. Keine Schwierigkeit für mein geübtes Auge. Ich war es gewohnt, auf die Details zu achten – deswegen entging mir auch nicht, wie Lynx versuchte, sich an mich heranzuschleichen. Ich hatte seine Pinselohren schon gesehen, bevor ich das Knacken der Äste unter seinen Pfoten wahrgenommen hatte.

Lächelnd schloss ich meine Lider und wartete darauf, dass Lynx mir nah genug war. Er machte immer den gleichen Fehler, wenn er mich erschrecken wollte. Kurz bevor er zum Sprung ansetzte, gab der Luchs ein kaum zu hörendes Knurren von sich.

Ich machte mich bereit, wartete auf sein unbeabsichtigtes Signal und richtete mich schnell auf, sobald ich es vernahm, um ihn mit beiden Armen aufzufangen.

»Du Schlingel«, sagte ich lächelnd und drückte ihn kurz an mich, bevor ich ihn aus meinen Armen entließ. »Du weißt doch, dass du mich nicht überraschen kannst.«

Lynx sah mich mit zusammengekniffenen Augen an, leckte sich die Pfote und würdigte mich dann keines Blickes mehr. Der kleine Kerl war eine richtige Primadonna, wenn etwas nicht so verlief, wie er es sich erhoffte.

Lachend schüttelte ich den Kopf, erhob mich und klopfte mir den Staub aus der Kleidung, den der trockene Boden daran hinterlassen hatte.

»Wie sieht es aus, wollen wir langsam nach Hause gehen?«, wandte ich mich an meinen tierischen Gefährten, der nur missgünstig schnaufte.

Ich setzte mich in Bewegung, ging ein paar Schritte rückwärts, um zu schauen, ob Lynx wieder einmal beleidigt sitzen blieb, und drehte mich dann von ihm weg.

»Wie du willst. Dann bleib hier«, sagte ich, wenig verwundert über seine Reaktion. »Aber mach nicht mich dafür verantwortlich, wenn du von irgendeinem Monster gefressen wirst. Du weißt ja, wenn es dunkel wird, wimmelt es hier vor Ungeheuern.« Schulterzuckend lief ich weiter.

Die Schatten des Laubes an den Bäumen tänzelten unheimlich im Wind, als würden sie meine Worte unterstreichen wollen. Gruama war wirklich ein merkwürdiger Wald. Obwohl die Sonne nur langsam unterging, dauerte es nicht lange, bis es zwischen den Bäumen dunkel wurde. Mit zunehmender Finsternis verstummten auch sämtliche Tiergeräusche, als hätte man ein Tuch des Schweigens ausgebreitet und alle Klänge damit erstickt. Nicht einmal das Rascheln der Blätter war zu vernehmen.

Der Wald war tagsüber mehr oder weniger harmlos, dafür bei Nacht umso gefährlicher. Sobald der Mond die Bäume in ein gespenstisches Licht tauchte, brach die Zeit der Räuber und Mörder an. Diese Menschen nutzten die Deckung des Waldes, um potenzielle Opfer zu überfallen. Sie waren die wahren Monster in Gruama – und denen wollte ich nicht begegnen.

Lynx sprang an meine Seite und trottete ergeben neben mir her. Ich streichelte seinen Kopf, als Belohnung dafür, dass er mich nicht alleine durch das Dickicht laufen ließ. Er schnurrte versöhnlich und rannte ein paar Meter vor. Das machte er immer, um die Gegend auszukundschaften und nach Gefahren Ausschau zu halten. Seine Augen und Ohren waren bei Weitem besser als meine.

Immer wieder lief er vor, blieb stehen, wartete bis ich bei ihm war und wiederholte den Vorgang, bis er plötzlich stocksteif innehielt. Seine Ohren waren aufgerichtet und bewegten sich, als würde er versuchen, die Herkunft eines Geräusches ausfindig zu machen.

Ich verharrte in meiner Bewegung und spitzte ebenfalls die Ohren. Zwischen den Bäumen wanderten Silhouetten umher, die nichts Gutes verhießen. Huftraben war zu hören und männliche Stimmen, die sich langsam näherten.

»Mist! Lynx, komm her!«, befahl ich ihm leise zischend.

Er lief sofort auf mich zu. Ich sah mich um und entdeckte einen Baum, dessen Äste niedrig genug hingen, um problemlos hinaufzuklettern. Ohne zu zögern hievte ich mich an dem Baum hoch, bis ich einen Ast fand, der breit und dick genug war, um mein Gewicht zu halten. Er befand sich weit genug oben und wurde durch die Blätter der niedrigeren Äste verdeckt, sodass ich relativ geschützt war. Lynx kletterte an meine Seite und setzte sich zwischen meine Beine. Damit er nicht runterfallen konnte, umschlang ich ihn mit einem Arm und hielt mich mit der anderen Hand an einem Ast neben meinem Kopf fest. Je näher die Gruppe kam, desto besser konnte ich sie erkennen.

»Irgendwo hier in der Nähe muss er sein. Einer der Dorfbewohner hat ihn dabei beobachtet, wie er zu der Lichtung gelaufen ist«, rief jemand.

»Dann sucht ihn. Dieses Mal kann er sich nicht verstecken!«, sagte ein Mann mit autoritärer Stimme, die ich als die des Anführers ausmachte.

Ich sah zu dem Mann auf dem schwarzen Pferd. Es trug das Wappen der Königin auf seiner Satteldecke. Die Gruppe war uns mittlerweile so nah, dass ich das Gesicht des Anführers erkennen konnte. Er trug eine Augenklappe, unter der eine lange Narbe hervorlugte. Seine schwarzen Haare hatte er zu einem Knoten zusammengebunden und seine Rüstung schimmerte silbrig im Mondlicht.

Von meiner Position aus konnten mich die Soldaten unmöglich ausmachen. Mir fiel es schon schwer, die Truppe im Auge zu behalten. Lynx neben mir beobachtete die Männer ebenfalls mit Argwohn. Ihre Anwesenheit ließ mich Böses ahnen. Ich musste unbedingt zurück nach Hause, um meinen Vater zu warnen, aber solange sie sich in unserer direkten Nähe aufhielten, konnte ich nicht von dem Baum klettern.

»Wie konnte er sich hier solange verbergen?«, fragte einer der Männer und sah sich um, als könnte er nicht glauben, tatsächlich in dem gefürchteten Gruama herumzulaufen.

»Ich habe nicht die geringste Ahnung, aber dieses Versteckspiel ist jetzt ein für alle Male vorbei«, donnerte der Anführer und ritt an dem Baum vorbei, auf dem ich saß.

Ich traute mich nicht, auch nur einen Atemzug zu nehmen, da ich Angst hatte, entdeckt zu werden. Lynx stellte sein Fell auf, als wäre er bereit, jederzeit in einen Kampf zu ziehen, wenn es sein musste. Damit er keine Dummheiten machte, drückte ich ihn fester an mich. Früher war das definitiv leichter gewesen. Der Luchs war mittlerweile riesig geworden, was mir das Festhalten erschwerte.

»Was machen wir, wenn das Mädchen nicht bei ihm ist?«, fragte ein anderer und sah zu seinem Befehlshaber auf dem Pferd auf.

»Darüber mache ich mir keine Sorgen«, schnaufte dieser mit einer wegwerfenden Handbewegung.

Langsam entfernten sie sich von uns, wobei sie ihr Umfeld genauestens im Blick behielten. Erst als wir sie weder sehen noch hören konnten, beschloss ich, mein Versteck zu verlassen. Lynx kletterte alleine den Baum hinunter, sah sich um und gab mir dann mit einem Kopfnicken ein Zeichen, dass auch ich mich auf den Boden trauen konnte. Vorsichtig trat ich den Weg nach unten an und ließ mich das letzte kleine Stück einfach in das Gras unter mir fallen.

»Komm Lynx. Wir müssen nach Hause und Vater warnen«, flüsterte ich.

Wir rannten abseits des Hauptweges schnellstmöglich durch den Wald. Ich hatte das Gefühl, alles auf meinen Weg wurde zur Stolperfalle. Als würde jemand verhindern wollen, dass ich bei unserem Haus ankam. Äste von Büschen rissen mir die Kleidung auf und peitschten mir durchs Gesicht. Die Erde unter meinen Füßen gab an einigen Stellen nach und zwang mich fast auf die Knie, weil ich mein Gleichgewicht nicht halten konnte.

Ich sprang einfach in den vor mir aufgetauchten Bachlauf, ohne auf einen alternativen Weg zu achten. Meine Schuhe sogen sich in einem Wimpernschlag mit Wasser voll und erschwerten mir jeden weiteren Schritt. Trotzdem kämpfte ich mich weiter, bis ich an die Rückseite unseres Hauses kam.

Mit den Händen voran stieß ich die Tür auf und stolperte in das Innere. Ich verlor mein Gleichgewicht und landete auf dem harten Holzboden der Küche. Mein Vater kam mir sofort entgegengelaufen. Er bückte sich zu mir, hielt mir eine Hand vor den Mund und bedeutete mir, still zu sein. Er richtete sich leicht auf, spähte durch das Fenster des Wohnbereichs nach draußen und duckte sich dann abrupt, als hätte er etwas erblickt, das uns nicht sehen durfte.

»Das sind Soldaten der Königin«, nuschelte ich durch die Hand meines Vaters, die sich daraufhin nur fester auf meinen Mund presste.

Mein Luchs tippelte aufgeregt neben uns hin und her.

»Sei still. Nimm Lynx und verschwinde durch die Hintertür. Ich werde sie ablenken«, instruierte mich mein Vater hektisch.

Da ich wusste, was passieren würde, sollten die Soldaten ihn entdecken, stiegen mir Tränen in die Augen. Mein Herzschlag hatte sich so rasant beschleunigt, dass ich das Gefühl hatte, es würde mir die Brust zerfetzen. Das Blut rauschte in meinen Ohren und ich schwitzte am ganzen Körper.

»Bitte. Geh!«, befahl er und ließ von mir ab, um sich in der Hocke dem Wohnbereich zu nähern.

»Vater«, flüsterte ich erstickt.

»Sei still und tu, was ich dir sage!«, schnauzte er mich an, woraufhin ich erschrak. So hatte mein Vater noch nie mit mir gesprochen, was mir umso deutlicher machte, wie ernst die Situation war.

Lynx knurrte ihn an, mein Vater ignorierte ihn jedoch. Er wagte sich weiter vor, bis er unter dem Fenster der Wohnstube kniete. Vorsichtig lugte er durch die Scheibe, zog sich ruckartig zurück und lehnte mit dem Rücken an der Wand. Er schüttelte den Kopf, als wüsste er, dass er keine Chance hatte. Dann beugte er sich zum Teppich, schob ihn zur Seite und öffnete eine kleine Luke, unter der mehrere Waffen zum Vorschein kamen.

Bis zu diesem Moment hatte ich nicht einmal gewusst, dass wir Waffen im Haus hatten. Wenn wir jagen gegangen waren, dann immer mit Pfeil und Bogen, oder wir hatten Fallen aufgestellt. Schusswaffen hatten wir nie dabei.

»Lauf jetzt, bitte!«, flehte mein Vater leise und ließ die Waffe klickend laden.

Mit mir hatte er keine Chance, deshalb beschloss ich, mich zurückzuziehen. Ich wollte ihn nicht alleine lassen, aber eine andere Wahl blieb mir nicht.

»Ich habe dich lieb, Vater!« Ich befürchtete, dass es das letzte Mal war, das wir miteinander sprachen, deshalb war es mir so wichtig, dass er es wusste.

»Ich liebe dich auch«, erwiderte er leise. Im dämmrigen Mondlicht, das unser Haus erhellte, sah ich, wie sich seine Augen mit Tränen füllten.

Wie ich danach auf den Hügel weiter weg gelangte, von dem man unser Haus noch einigermaßen gut erkennen konnte, war nur noch eine verschwommene Erinnerung. Durch meine eigenen Tränen hatte ich kaum etwas sehen können. Ich versuchte, tapfer zu bleiben, aber die Schluchzer rüttelten so stark an meinem Körper, dass ich irgendwann einfach kraftlos zusammenbrach.

Geräusche, die von unserem Haus kamen, ließen mich aufhorchen. Sie klangen wie knallende Donnerschläge. Immer und immer wieder. Jedes Mal zuckte ich vor Schreck zusammen und betete inständig, dass meinem Vater nichts passieren würde. Zitternd legte ich mich flach auf den Boden, so hatte ich unser Haus im Blick, war jedoch selbst im hohen Gras unsichtbar. Ich sah zum Haus und beobachtete, wie zwei der Männer meinen Vater durch die Eingangstür ins Freie zerrten. Der Mann auf dem Pferd stieg ab und ging ihnen entgegen. Auf dem Boden etwas weiter abseits der Haustür lagen zwei Männer, die vermutlich den Kugeln meines Vaters zum Opfer gefallen waren.

Einer der Soldaten schubste ihn, woraufhin er auf allen vieren im Dreck landete. Was sie sagten, hörte ich nicht. Es war schon schwer genug, überhaupt etwas zu erkennen, weil sich immer wieder Wolken vor den Mond schoben und damit den Wald so stark abdunkelten, dass man fast die Hand nicht mehr vor Augen sehen konnte. Mein Vater richtete sich auf seine Knie auf und schrie dem Anführer irgendetwas entgegen. Der Mann nickte knapp und schlug ihm dann mit der behandschuhten Faust ins Gesicht.

Ich presste mir die Hand vor den Mund, um nicht laut zu schreien. Lynx, der nichts anderes tun konnte, als mir Trost zu spenden, kuschelte sich an mich. Er legte seinen Kopf auf meine Haare und seufzte tief.

Schockiert beobachtete ich, mit welcher Brutalität die Männer meinen Vater behandelten. Sie schlugen ihn, traten ihn, als er bereits am Boden lag und seine Arme um sich geschlungen hatte, und zogen ihn erneut auf die Knie, um mit der ganzen Tortur noch einmal von vorne zu beginnen. Was auch immer sie sich erhofften, von meinem Vater zu erfahren, er schwieg eisern und ließ jeden Angriff über sich ergehen.

Nach einer Weile zog der Anführer etwas aus seinem Gürtel hervor. Plötzlich zerriss ein weiterer lauter Knall die Stille des Waldes. Mit weit aufgerissenen Augen beobachtete ich, wie mein Vater auf die Seite kippte. Mein Herz hämmerte gegen meinen Brustkorb und mein Körper begann überall zu kribbeln. Der Drang, zu meinem Vater zu rennen, war unfassbar stark, doch das hätte mich nur in Gefahr gebracht.

Ich konnte ihn nur aus der Ferne anzustarren. Meine Atmung stockte und in meinem Herzen machte sich ein entsetzlicher Schmerz breit. Es fühlte sich an, als würde mein Inneres zerbersten. Zerspringen in tausend kleine Teile, von denen ich wusste, dass ich sie nie wieder richtig zusammengesetzt bekommen würde. Wie sehr ich es auch versuchte, meine Lungen ließen einfach keine Luft in den Körper. Mir wurde schwindelig, mein Kopf pochte schmerzhaft und meine Gedanken liefen Sturm. Sie überschlugen sich, versuchten, das Gesehene zu verarbeiten, scheiterten aber kläglich, bis ich mich wie leer gefegt fühlte. Es war alles so bizarr, wie ein schlechter Traum.

Die Soldaten steckten mit Fackeln das Haus in Brand. Mein Zuhause, mein ganzes Leben und alles, was daran erinnerte, gingen in Flammen auf. Sie verschluckten jede wichtige Erinnerung und hinterließen nichts als Asche und Staub.

Die Soldaten machten sich nicht die Mühe, meinen Vater zu entsorgen, sondern ließen seine Leiche einfach wenige Meter vor unserem Haus liegen.

Mein Sichtfeld verschwamm vor meinen Augen und ich drohte, das Bewusstsein zu verlieren. Ich zitterte am ganzen Leib, rollte mich zu einer Kugel zusammen und ließ mich nun doch von der endgültigen Dunkelheit mitreißen. Dass es zu regnen anfing, bemerkte ich nicht mehr.

Dieses kleine Detail war so unwichtig angesichts der Umstände, dass es mich nicht wieder zu Bewusstsein brachte.

Titus

Die glühende Mittagssonne brannte auf meiner verschwitzten Haut. Bereits seit Stunden stand ich auf dem Feld und holte die restliche Ernte ein, bevor die Soldaten der Königin eintrafen.

Der erste Tag von sieben war immer die Zeit, in der die Königin ihre Besitzansprüche deutlich machte. Wer nicht genug Gaben zusammenbekam, dem wurden Habseligkeiten abgenommen, egal ob diese einen materiellen oder emotionalen Wert hatten. Dinge, die einem persönlich wichtig waren, nahm sie sogar noch lieber in Besitz, da sie dadurch den Menschen mehr zusetzen konnte.

Seit der König von uns gegangen war, brachte uns die Königin jeden siebten Tag um einen Großteil unserer Ernte oder um unser Vieh. Sie ließ uns nur so viel, dass wir nicht starben, aber stetig am Hungertuch nagten.

Die meisten Menschen im Dorf waren bereits zu schwach für die körperliche Arbeit auf dem Feld. Um die Bewohner war es nicht besonders gut bestellt. Viele wurden krank und unsere medizinische Versorgung war schlecht. Wir hatten zwar einen Heiler im Ort, aber dieser bekam kaum noch Zutaten für die Medizin zusammen, die wir so dringend brauchten.

Königin Celestia war von Anfang an von jedem gefürchtet worden. Niemand hatte verstanden, was unser König Marcus an dieser Frau gefunden hatte. Vermutlich war es sein gutes Herz, das ihn in die Falle gelockt hatte, denn als Celestia in unser Königreich kam, war sie nichts weiter als ein armes und schmächtiges Bauernmädchen gewesen.

Er hatte sich in sie verliebt, kurze Zeit später wurde bekannt gegeben, dass sie ein Kind erwartete. Meine Mutter sagte immer, Marcus hätte Celestia nur geheiratet, weil er kein uneheliches Kind gewollt und sie gedrohte hatte, mit diesem fortzugehen, wenn sie keinen Ring bekam. Dass diese Eheschließung jedoch sein Todesurteil besiegeln würde, hatte damals noch niemand ahnen können.

Kurz nach der Geburt des Mädchens wurde die kleine Prinzessin entführt. Niemand wusste den Grund für diese schreckliche Tat. Danach war die Stimmung umgeschlagen. War es vorher noch erträglich, wurde es hernach zu einem einzigen grausamen Szenario. Der König hatte nach dem Mädchen suchen lassen, aber niemand fand sie. Man erzählte sich, dass der er daraufhin an einem gebrochenen Herzen gestorben war. Einige Dorfbewohner waren sich allerdings sicher, dass Celestia ihren Mann aus dem Weg geräumt hatte. Nach seinem Tod hatte sie die Soldaten von der Suche nach ihrer Tochter abgezogen und jedes kleine Mädchen in dem Alter ihres Kindes töten lassen.

Meine Mutter vermutete, dass sie Angst hatte, jemand könnte ihr den Thron wegnehmen. Sie war sich auch heute noch ganz sicher, dass die Prinzessin überlebt hatte. Sie sagte immer, sie würde es in ihrem Herzen spüren. Wenn das Mädchen Tod wäre, so wäre diese Hoffnung schon längst verschwunden.

Viele Dorfbewohner sahen es wie sie. Ich glaubte allerdings eher daran, dass sie sich etwas vormachten. Egal ob das Mädchen das Gemetzel damals überlebt hatte oder nicht, man würde sie nie wiederfinden und sie würde auch nicht den Thron übernehmen.

Ich beschäftigte mich lieber mit der wirklichen Welt, statt an Hirngespinsten festzuhalten. Und die Realität sah so aus, dass wir alle dem Tod geweiht waren. Königin Celestia würde niemals aufhören, uns alles zu nehmen, was uns wichtig war. Sie stahl sogar die Kinder der Familien und hielt sie als Sklaven, ließ sie sich zu Tode schuften. Die Verstorbenen ließ sie zurück zu deren Familien bringen.

Sie liebte es, die Menschen zu foltern.

»Mama sagt, du sollst nach Hause kommen«, vernahm ich die junge Stimme meines kleinen Bruders neben mir.

Erschrocken blickte ich mich um, mit der Angst, dass die Soldaten bereits hier waren und Nepomuk entdecken könnten. Doch weit und breit war nichts von den Männern in Rüstungen zu sehen.

»Mucki, was bei allen feuerspeienden Drachen machst du hier? Du weißt doch, dass du nicht draußen sein darfst!«, fuhr ich ihn an, was ihn zusammenzucken ließ.

Ich warf die Sense, mit der ich eben noch das Getreide gemäht hatte, auf den Boden, schnappte mir meinen kleinen Bruder an seiner Hand und marschierte sofort auf unser Haus zu. Der Kleine musste meinen Eltern wieder entkommen sein. Mucki hatte die Angewohnheit, seinen eigenen Kopf durchzusetzen. Wir hatten ihn zwar unzählige Male gewarnt, was passieren würde, sollten die Soldaten ihn zu Gesicht bekommen, aber mein kleiner Bruder war eben erst sechs Sommer alt. Er verstand einfach nicht die Gefahr, die von der Außenwelt ausging. Er war ein Kind und wollte spielen. Ich konnte das nachvollziehen, aber Mucki musste endlich begreifen, dass es schwerwiegende Konsequenzen hatte, wenn man ihn entdeckte.

Also machte ich auf dem Absatz kehrt. Ich ließ unser altes Bauernhaus hinter uns und steuerte den Kinderfriedhof hinter der großen Weide an.

Mein kleiner Bruder sagte kein Wort. Er ließ sich einfach hinterherziehen, da er wusste, dass er es mit Widerworten nur schlimmer machen würde. Wir hatten diese Diskussion so oft geführt, dass ihm eigentlich die Ohren bluten müssten, sobald man das Thema auch nur anschnitt. Aber niemals hatten wir ihn mit den Konsequenzen konfrontiert. Wir hatten ihm zwar gesagt, dass die Königin grausam zu den Kindern war, doch alles andere zurückgehalten. Immerhin war er noch ein kleiner Junge. Vielleicht war das unser Fehler.

Unter der Weide blieb ich kurz stehen und sah auf die Kreuze, unter denen je ein Kind begraben lag. Wir hatten in den vergangenen zwanzig Sommern oft trauern müssen.

»Warum hast du mich nicht einfach nach Hause gebracht?«, fragte Nepomuk und klammerte sich an meine Hand.

Der Ort war ihm unheimlich. Gut so.

»Weil du endlich verstehen musst, dass wir nur das Beste für dich wollen!« Ich seufzte und kniete mich vor meinen Bruder.

Ich nahm sein kleines Gesicht in meine Hände und zwang ihn, mir direkt in die Augen zu sehen. Als ich sicher war, dass ich seine volle Aufmerksamkeit hatte, legte ich ihm meine Hände auf die Schultern.

»Ich weiß, dass du es ungerecht findest, dass du nicht draußen spielen darfst. Ich verstehe dich, auch wenn du das Gefühl hast, dass es mir oder unseren Eltern egal ist, was du möchtest. Aber du bist jetzt alt genug, um den Grund für unsere Besorgnis zu erfahren, und vielleicht bist du auch schon selbst darauf gekommen, warum wir auf dem Friedhof stehen, auf dem auch einige deiner Freunde begraben wurden. Du weißt, was mit Natalie oder Finny passiert ist.«

Ich wartete einen Moment. Mucki sollte mir antworten, damit ich wusste, dass er mich verstand.

»Sie wurden ihren Eltern weggenommen und schlafen jetzt auf dem Friedhof«, sagte er traurig, ich sah Tränen in seinen Augen glitzern.

Die Beerdigung seiner Freunde war noch keine sechs Monde her und der Schmerz war noch greifbar. Finny und Natalie hatte man entdeckt, als die beiden im Wald spielen waren. Niemand hatte mitbekommen, dass sie sich aus dem Staub gemacht hatten, weil ihr Vater mit uns auf dem Feld gearbeitet und ihre Mutter im Wald Pilze gesammelt hatte. Erst als die Soldaten sie wie Trophäen ins Dorf zurückgeschleift hatten, war ihr Verschwinden bemerkt worden. Der Vater der beiden hatte seine Kinder nicht kampflos aufgeben wollen und rebellierte gegen die Soldaten. Er hatte es geschafft, einen der Männer zu töten, bevor er selbst zum Opfer geworden war. Der Anführer der Gruppe hatte ihm einfach in den Kopf geschossen. Ohne ein weiteres Wort waren die Soldaten damals mit den Kindern verschwunden. Der Mutter ging es hernach so schlecht, dass sie sich selbst das Leben nahm. Der Verlust ihres Mannes und die Beerdigung ihrer Kinder war zu viel für sie gewesen.

»Wir wollen dich nicht auch eines Tages auf diesem Friedhof besuchen müssen. Die Königin ist grausam und macht ganz schlimme Dinge mit den Kindern, die sie in die Finger bekommt. Sie hat deinen Freunden wehgetan und wird auch dir Schmerzen zufügen, sollte sie dich finden. Wir lieben dich und ich wünschte wirklich, wir würden in einer anderen Welt leben, irgendwo, wo du einfach nur ein Kind sein darfst, aber das tun wir nicht. Die Realität ist grausam. Und solange du noch ein kleiner Junge bist, bist du hier draußen nicht sicher«, sagte ich eindringlich und nahm ihn in den Arm, als er sich an mich drückte. »Wir wollen dich nur beschützen, Mucki. Das hat nichts damit zu tun, dass wir dir deine Freiheit nicht gönnen.«

Er nickte und presste sich noch ein bisschen enger an mich. Ich gab ihm einen Kuss auf den Kopf, nahm ihn auf die Arme und machte mich auf den Heimweg. Die Sonne war weitergewandert, was bedeutete, dass wir noch genug Zeit hatten, bevor die Soldaten das Dorf heimsuchten. Für gewöhnlich kamen sie erst bei Dämmerung.

Womit ich nicht gerechnet hatte, war, dass sie ausgerechnet an diesem Tag beschlossen, eine Ausnahme zu machen. Wir waren noch weit genug von unserem Elternhaus entfernt, sodass uns die Männer nicht sehen konnten. Aber ich sah sie. Das Glänzen der Rüstungen war schwer zu übersehen.

»Verdammter Mist!«, fluchte ich, verließ den gepflasterten Weg ins Unterholz des angrenzenden Waldes und versteckte mich mit Mucki in einem Gebüsch.

Dass die Männer bis zum Friedhof reiten würden, war sehr unwahrscheinlich, aber sie hätten auch noch nicht zu dieser Zeit im Dorf auftauchen dürfen, also ging ich lieber kein Risiko ein.

»Was machen wir denn jetzt?«, fragte mein Bruder ängstlich.

Auch er hatte die Soldaten gesehen und verfiel sofort in eine Schockstarre. Ich löste seine Arme von meinem Körper und setzte ihn auf dem Boden ab.

»Setz dich hier hin. Ich muss zu unseren Eltern«, sagte ich streng und zeigte auf eine Stelle, die durch einen Busch besser geschützt war.

»Du willst mich hier allein lassen?«, fragte er panisch mit weit aufgerissenen Augen.

»Hör zu, ich habe das Getreide vorhin nicht in den Speicher gebracht, weil ich dich von da wegbringen musste. Ich muss auf das Feld und die Bündel holen, damit unsere Eltern in Sicherheit sind. Du musst hier auf mich warten und darfst nicht rauskommen, bis ich dich hole. Ich verspreche, dass ich zurückkomme, aber du musst jetzt ein großer Junge sein und einen Moment allein bleiben. Ich kann dich nicht ins Haus bringen, sie würden dich sehen«, sagte ich nachdrücklich.

Ich bückte mich, zog mein Messer aus meinem Stiefel und gab es meinen Bruder. Ich hoffte, dass er es nicht brauchen würde, aber er sollte wenigstens das Gefühl haben, sich verteidigen zu können.

»Bleib in Deckung«, mahnte ich ihn, küsste seine Stirn und lief ein paar Schritte durch den Wald, bevor ich mich dazu entschied, zurück auf den Weg zu treten.

Die Soldaten waren nicht zu sehen, also rannte ich querfeldein, den Blick dabei die meiste Zeit auf das Dorf geheftet. Ich schaffte es gerade so zurück an meinen Arbeitsplatz, als ich sah, wie die Soldaten aus dem Stall unserer Nachbarn kamen. Sie zerrten mit einem Seil eine Kuh hinter sich her. Ich hob die Getreidebündel auf, schulterte sie und machte mich auf den Weg zurück zu unserem Haus. Ich ließ das Feld hinter mir und trat direkt auf die Soldaten zu.

»Sieh an. Da ist ja euer Bengel mit unserer Ernte. Schade, wir hatten uns schon darauf gefreut, euch die Hütte auszuräumen«, witzelte ein Mann mit kurzen schwarzen Haaren und stechend blauen Augen, der neben meiner Mutter an der Tür unseres Hauses stand.

»Das ist unsere Ernte und das wisst ihr!«, knurrte ich ungehalten.

»Titus«, mahnte mich meine Mutter sofort. »Zeige mehr Respekt!«

Ich wusste, dass ihr eigentlich ganz andere Worte auf der Zunge lagen, aber sie verhielt sich unterwürfig. So wie wir es von Anfang an gelernt hatten. Leider spielte mein Temperament da nicht immer ganz mit.

»Natürlich, Mutter. Entschuldigt bitte meinen Ausbruch. Es war ein langer Tag.« Ich warf den Soldaten die Bündel vor die Füße und verschränkte meine Arme vor der Brust.

Ohne zu zögern schnappte sich der schwarzhaarige Mann das Getreide und warf es auf die mitgebrachte Kutsche.

»Wo sind denn eure Bälger?«, fragte ein blonder Kerl, der ungefähr zwei Köpfe größer war als ich. Er sah sich interessiert um.

»Es gibt hier keine Kinder mehr«, sagte ich mit fester Stimme. »Die Menschen in diesem Dorf können es sich nicht leisten, neues Leben in die Welt zu setzen.«

Das war nicht ganz gelogen. Seit ein paar Sommern ging unsere Ernte zurück und auch der Bachlauf, aus dem wir unserer Wasser bezogen, versiegte zunehmend.

»Dann werden wir euch wohl irgendwann Huren ins Dorf bringen müssen, damit wir wieder frisches Blut bekommen«, sagte der Anführer auf seinem Pferd.

Kantor war ein eingebildeter Mann, der schon zu Zeiten des Königs nicht besonders viele Freunde gehabt hatte. Der Kerl war ein Mörder und Schänder. Es wunderte mich, dass er selbst noch keine Nachfolger gezeugt hatte, aber vielleicht irrte ich mich da auch. Nur weil er nie ein Kind mitbrachte, hieß es nicht, dass er keines hatte. Wir hatten öfter Soldaten mit ihren Söhnen gesehen, denen sie ihre Sitten und Aufgaben näherbrachten. Einer davon war der brünette Junge auf der Kutsche, der die Zügel in der Hand hielt. Er musste ein paar Jahre jünger sein als ich. Narben zierten sein Gesicht. Er wirkte niedergeschlagen und verängstigt. Vermutlich wurde er nicht besser behandelt als die Kinder, die man uns wegnahm.

»Wir haben unsere Schuld beglichen. Es wäre freundlich von Euch, wenn Ihr uns nun weiterarbeiten lassen würdet. Die Sonne geht bald unter und es gibt noch viel zu tun«, versuchte ich, die Männer loszuwerden.

Kantor nickte belustigt mit einem fiesen Grinsen im Gesicht. »Dann wollen wir euch mal nicht von der Arbeit abhalten. Wir kommen morgen wieder und holen den Rest«, gab er bekannt, bevor er das Pferd wandte und davonritt.

Erst als die Soldaten am Horizont verschwanden, ließ ich lauter Flüche von mir. Diese verdammten Dreckskerle! Es war nicht genug, uns an einem Tag auszunehmen, jetzt beschlossen sie auch noch, ein zweites Mal das Dorf zu plündern.

»Was hast du dir dabei gedacht, so aufmüpfig zu sein?«, schimpfte mein Vater.

»Entschuldige bitte, dass ich nicht du bin. Ich kann nicht ständig den Mund halten!«

»Titus, du hast eine Verantwortung! Was ist, wenn sie zur Strafe deiner Mutter oder mir etwas antun? Könntest du damit leben?«

»Ich will nicht, dass euch etwas passiert, aber diese ganze Situation ist zum Mäusemelken!« Ich schnaufte wütend. »Ich muss Nepomuk holen. Er hat sich aus dem Haus geschlichen und ich habe ihn im Wald versteckt, als ich die Soldaten gesehen habe.« Mit einem Seufzen machte ich mich auf den Weg zu meinem Bruder.

Meine Mutter hielt mich jedoch mit weit aufgerissenen Augen am Arm fest. Ihr war alle Farbe aus dem Gesicht gewichen. »Wo ist Nepomuk? Was ist, wenn ihn die Soldaten gefunden haben?«

Beruhigend strich ich meiner Mutter über den Arm. »Mach Dir keine Sorgen, Mutter. Er ist in Sicherheit und es geht ihm gut, ich hole ihn schnell.«

Mit Tränen in den Augen nickte sie mir zu, wandte sich um und ließ sich von meinem Vater in den Arm nehmen. Schnell rannte ich los, mein Bruder musste furchtbare Ängste ausstehen.

Als ich bei ihm ankam, blieb mir fast das Herz stehen. Nepomuk hatte das Messer, an dessen Klinge nun frisches Blut klebte, fest an seinen Körper gepresst und schluchzte unterdrückt.

»Was ist passiert?«

Panisch suchte ich seinen Körper nach Verletzungen ab, fand aber keine. Mir war gar nicht bewusst gewesen, dass ich die Luft angehalten hatte, bis sie erleichtert aus meinen Lungen wich.

Er ließ das Messer fallen und warf sich weinend in meine Arme. Ich redete beruhigend auf ihn ein, bis er mir gestand, dass er einen Hasen mit dem Messer erstochen hatte, weil er geglaubt hatte, ein Soldat würde ihn holen. In blinder Angst hatte er mit geschlossenen Augen mit dem Messer ums sich gestochen. Das tote Tier hatte er mit Blättern zugedeckt. Sogar ein Blümchen hatte er gepflückt und es auf den Hasen gelegt.

Ich wünschte, ich hätte meinem Bruder dieses traumatische Erlebnis ersparen können.

Inion

Meine Kleidung war durchnässt. Seit Stunden regnete es, aber das leichte Nieseln hatte nicht verhindert, dass mein Zuhause in Flammen aufgegangen war.

Die Soldaten hatten es in Brand gesteckt, nachdem sie meinen Vater getötet hatten. Er lag noch immer ein Stück vom Haus entfernt. Auch wenn es mittlerweile einige Zeit her sein musste, dass die Männer abgezogen und die letzte Glut verraucht waren, traute ich mich nicht, zu ihm zu gehen. Der Schmerz seines Verlustes lähmte mich. Ich war zittrig, meine Augen verquollen von den vielen Tränen, die ich vergossen hatte, und mein Hals brannte wie Feuer.

Lynx hatte in der Zwischenzeit vergeblich versucht, uns unter Ästen und Blättern vor dem Regen zu schützen, aber auch seinen Pelz hatte er nicht trocken halten können. Braune, leicht gewellte Haarsträhnen hatte sich aus meinem Zopf gelöst und klebten mir im Gesicht, die Kälte der Nacht spürte ich bis in meine Knochen.

Der Wald war still. Nur der Regen hinterließ ein klopfendes, nachhallendes Geräusch auf dem laubbedeckten Boden. Ich saß auf dem Boden, die Beine angewinkelt, die Arme darum geschlungen und wiegte mich leicht hin und her, bis ich nichts als Schmerz wahrnahm.

Von weiter weg hörte ich ein Grunzen und Hufe, die über den Boden scharrten. Im ersten Moment war es mir egal, bis sich Lynx kerzengerade aufrichtete und von mir wegsprang. Ich hob den Kopf, schaffte es auf meine Beine und sah in die gleiche Richtung wie mein kleiner Gefährte. Er betrachtete knurrend den leblosen Körper meines Vaters, an den sich eine Gruppe von Mucas heranpirschte. Für diese widerlichen Aasfresser lag mein Vater zum Mahl bereit wie auf einem verdammten Silbertablett.

Auf keinen Fall würde ich ihn diesen Viechern überlassen. Ich stürzte mich kopfüber in die Gefahr, denn die Tiere waren nicht wirklich die freundlichsten Wesen des Waldes. Mit ihren riesigen Hauern konnten sie die stärksten Männer einfach aufspießen. An ihrem borstigen Stacheln konnte man sich schnell verletzten, weswegen mir mein Vater stets gepredigt hatte, diese Monster nur aus der Ferne zu erlegen, wenn es sein musste. Sonst sollte ich ihnen bestmöglich aus dem Weg gehen. Ihre glühenden roten Augen vertrugen sich nur schlecht mit Licht, weswegen man hauptsächlich nachts auf die Mucas stieß. Sie waren immer aggressiv, vor allem dann, wenn man auf sie zu stürmte. Ich hatte diese Tiere schon oft provoziert, um sie zu verscheuchen.

Im Vorbeilaufen griff ich nach der Spitzhacke, die in unserem kleinen Feld steckte. Das Muca, das mit seiner schwarzen Nase bereits an meinem Vater schnüffelte, hob irritiert den Kopf, als es meinen Kampfschrei hörte. Im nächsten Augenblick knurrte es schon bedrohlich und rannte auf mich zu. Lynx überholte mich, sprang dem Tier auf den Rücken und verbiss sich in seinen Nacken, was ihn stoppte und kurz zu Boden riss. Ich wollte meinem mutigen Begleiter helfen, wurde aber bereits von den anderen Tieren der Herde angegriffen. Ich schwang die Spitzhacke und versenkte ihre Spitze in dem Körper eines besonders hässlichen Exemplars.

Spitze Hauer streiften meine Seite, bevor ich meine Waffe erneut benutzen konnte. Ich wurde zu Boden gerissen und verlor die Spitzhacke. Ein grausamer Schmerz zuckte durch meinen Körper und ich schrie auf, presste meine Hand auf die offene Wunde, durch die das Blut in den nassen Erdboden sickerte, und rollte mich auf die Seite.

Meine Sicht verschwamm für einen Moment und ich presste meine Augen zusammen und versuchte, das stechende Gefühl weg zu atmen. Beim Erklingen eines kampfbereiten Grunzens drehte ich mich zurück auf den Rücken und sah zu meinen Füßen ein Muca, das auf mich zu stürmte. Ich hob mein Bein und trat dem Vieh mit meinem Stiefel gegen die Schnauze, woraufhin es ein gepeinigtes Quieken von sich gab. Bevor es erneut auf mich losgehen konnte, stürzte sich Lynx auf das Tier und verscheuchte es. Als ich sah, wie die Herde davon eilte, ließ ich den Kopf nach hinten auf den kalten Boden sinken. Lynx leckte über meine Hand, mit der ich die Wunde verschloss, und winselte leise.

Ich bäumte mich auf, nahm die Hand beiseite und sah mir die Verletzung an. Sie war tief und blutete, aber sie würde mich nicht umbringen. Zumindest nicht, solange sie sich nicht entzündete.

»Verdammt«, keuchte ich, als ich mich erhob. Der Schmerz war so stark, dass ich fast wieder auf die Knie gesunken wäre. »Ich muss unbedingt die Wunde versorgen.«

Lynx schaute mich an, als hätte er verstanden, was ich gesagt hatte, und eilte zu den Überresten des Hauses. Er buddelte mit seinen Pfoten durch den Schutt und beförderte einen dicken, angekokelten Stoff zutage, der einst unser Vorhang im Wohnzimmer gewesen war.

»Du bist fantastisch«, lobte ich ihn und riss den Stoff in Fetzen, die ich miteinander verknotete, damit sie einen Verband ergaben, der lang genug war, um ihn ein paar Mal um meinen Körper zu wickeln.

Ich zog mein Leinenhemd nach oben, klemmte es zwischen meinem Kinn und meinem Brustkorb ein und machte mich daran, die Wunde zu versorgen. Bei Gelegenheit würde ich sie säubern und besser verbinden, jetzt musste ich allerdings erst einmal meinem Vater die Beerdigung erweisen, die er verdient hatte.

Mit Lynx‘ Hilfe hob ich aus unserem Garten ein Loch aus, so tief, dass kein wildes Tier meinen Vater ausgraben könnte. Der Luchs buddelte kräftig mit seinen Vorderläufen, ich hingegen nahm die Schaufel. Ich versuchte, den toten Körper meines Vaters wirklich vorsichtig in das Grab zu betten, aber er rutschte mir weg und landete merkwürdig verdreht in dem Erdloch. Lynx sah mich daraufhin erschrocken an und ich schluckte schwer. Ohne darüber nachzudenken, sprang ich zu ihm, traf keuchend auf dem Boden auf und bettete meinen Vater vernünftig.

Seine Haut war eiskalt und seine Kleidung pitschnass vom Regen. Sofort bekam ich ein schlechtes Gewissen, ihn nicht schon viel früher beerdigt zu haben. Ich küsste ein letztes Mal seine Stirn, kämpfte gegen den Kloß in meinen Hals und die aufsteigenden Tränen an und kletterte mit Lynx‘ Hilfe aus der Grube. Ich klammerte mich an seinen Schwanz und zog zu stark an ihm, weswegen er mich anfauchte. Entschuldigend streichelte ich seinen Kopf, als ich mich neben dem Grab aufrichtete. Lynx war einen kurzen Augenblick lang beleidigt, doch schlussendlich half er mir, das Grab zu schließen. Wir schaufelten immer mehr Erde auf meinen Vater, bis von ihm und dem Loch nichts mehr zu sehen war. Als wir fertig waren, brach ich vor emotionaler und körperlicher Erschöpfung zusammen. Ich fühlte mich leer und entkräftet. Müde und allein.

Lynx stupste mich an, schnappte mit seinen Zähnen nach meinem Ärmel und zog an mir.

»Du hast ja recht. Wir sollten uns einen Unterschlupf suchen und uns ausruhen. Dieser Tag war schrecklich!« Seufzend erhob ich mich.

Wie im Halbschlaf schleppte ich mich durch den Wald. Ich wusste nicht, wie lange wir unterwegs waren, bevor Lynx eine kleine Höhle fand. Zuerst ging er sicher, dass uns dort keine Tiere überraschen konnten, danach kuschelten wir uns auf dem Boden zusammen. Für gewöhnlich hätte ich mich noch um ein Feuer gekümmert, das uns hätte wärmen können, aber ich war zu geschafft von den ganzen Ereignissen, sodass ich schnell in einen unruhigen Schlaf glitt.

Nur einige Zeit später rissen mich meine Schmerzen aus meiner abstrakten Traumwelt. Mein Körper war verschwitzt und ich hatte das Gefühl, in Flammen zu stehen. Mir war heiß und kalt zugleich.

Kein besonders gutes Zeichen.

Meine Kleidung war klamm und mir war klar, dass ich unbedingt neue Sachen besorgen musste. Ich rappelte mich auf, schwankte, stützte mich an der Höhlenmauer ab und trat in das helle Tageslicht. Die Sonne war gerade erst aufgegangen.

Ich reckte mein Gesicht den warmen Strahlen entgegen und seufzte. Die nächsten Tage würden hart werden. Ich musste mich um einen neuen Unterschlupf kümmern, Essen und Feuerholz besorgen. Und ich hatte keine andere Wahl, als den Wald zu verlassen, um in dem angrenzenden Dorf nach Kleidung zu suchen. Mich gruselte es bei dem Gedanken daran, denn solange ich lebte, hatte ich noch nie einen Fuß in die Welt außerhalb des Waldes gesetzt. Ich wusste zwar, an welcher Stelle mein Vater den Wald immer verließ, war jedoch stets in sicherer Entfernung stehen geblieben oder zurück in unser Haus gegangen.

Das erste Mal in meinem Leben war ich für mich alleine verantwortlich, und natürlich für Lynx.

»Na komm, Lynx. Lass uns ins Dorf gehen«, versuchte ich, mich selbst zu ermutigen, indem ich die Worte laut aussprach.

Stattdessen wurde ich nur nervöser. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, was mich hinter dem Wald erwarten würde. Natürlich hatte mir mein Vater ab und an Geschichten über die Welt hinter dem Wald erzählt, aber für mich war es bisher bei diesen Erzählungen geblieben.

Titus

»Hast du nicht gestern noch so groß getönt, dass du wieder an die Arbeit müsstest? Scheinbar ist dabei ja nicht allzu viel herumgekommen«, spottete der blonde Soldat und stieß mit dem Stiefel den Korb mit Waldfrüchten um, die ich mühsam bis in die späten Nachtstunden gesammelt hatte.

Ich wusste, dass wir nicht sehr viel mehr Getreide oder Tiere entbehren konnten, also versuchte ich, es mit Brombeeren, Himbeeren und wilden Kirschen wettzumachen. Natürlich war ihnen das nicht genug. Es würde nie genug sein.

»Ihr habt Getreide, Früchte und Obst bekommen, so viel wir entbehren können. Den Rest brauchen wir zum Überleben, sonst müsst ihr euch eines Tages selbst um die Ernte kümmern«, antwortete ich bestimmend und verschränkte meine Arme vor der Brust.

Ich hatte keine Angst vor diesen Männern, auch wenn mich meine Mutter deshalb töricht nannte. Ohne uns hätten die Männer der Königin ebenso wenig Überlebenschancen wie wir ohne einen Teil unserer Ernte. Eigentlich versetzte uns das in eine überlegenere Position, aber die Menschen waren zu Feige, um sich gegen die Königin zur Wehr zu setzen. Sie fürchteten den Tod, obwohl er auch ohne Königin Celestias Zorn auf uns wartete.

»Mutiger Knabe«, gestand mir der Soldat zu. Noch bevor ich wusste, wie mir geschah, donnerte seine Faust in mein Gesicht und riss mich zu Boden. »Nur mit dem Respekt scheint er es nicht so genau zu nehmen.« Er lachte, während er die Hand ausschüttelte.

»Respekt bekommt nur, wer ihn sich verdient, nicht wer ihn sich gewaltsam aneignen will!«, spie ich ihm entgegen und erntete dafür einen kräftigen Tritt in meine Magengegend.

Ich keuchte auf und hustete.

Der Soldat hockte sich neben meinen Kopf und drückte mit der Hand mein Gesicht in den Dreck.

»Pass auf, Bürschchen, du bist nichts weiter als ein armseliger Wurm. Wir haben dich noch nicht getötet, weil du bis zum jetzigen Zeitpunkt nützlich für uns warst. Sollte sich an diesem Standpunkt etwas ändern … Dein Vater bekommt die Ernte bestimmt auch noch alleine zusammengetragen, richtig?« Als ich nicht antwortete, sondern nur den Staub aushustete, den ich durch die ungünstige Lage meines Gesichtes eingeatmet hatte, fügte er hinzu: »Das habe ich mir fast gedacht.« Er erhob sich und wandte sich mit einem selbstgefälligen Lächeln an die Dorfbewohner, die um uns versammelt waren. »Lasst euch das eine Warnung sein. Jeder Aufstand wird im Keim erstickt. Nächste Woche werden wir das Doppelte der üblichen Ration einfordern. Bedankt euch dafür bei eurem kleinen Freund hier«, sagte er und trat mir gegen meine Beine, bevor sich die Männer auf den Weg zurück zum Schloss machten.

Da ich nicht davon ausging, dass mir irgendjemand aufhelfen würde, hielt ich mir die Seite, stemmte mich selbst auf die Beine und stützte mich einen Moment mit meinen Händen auf den Oberschenkeln ab, bevor ich mich vorsichtig aufrichtete.

»Bist du jetzt zufrieden?«, fuhr mich meine Mutter mit Tränen in den Augen an. »Du machst es nicht nur für uns schlimmer, sondern für das gesamte Dorf!«

»Du hast mir beigebracht, für meine Überzeugungen einzustehen!«

»Aber nicht, wenn es das Leben mehrerer Menschen bedroht! Wie kannst du so verantwortungslos sein?«

»Wir können nicht für immer schweigen! Die werden uns niemals in Ruhe lassen. Wir müssen uns endlich zur Wehr setzen!«, schrie ich frustriert und sah in die Runde.

Auch wenn ich die Zustimmung in den Gesichtern der Dorfbewohner sah, entging mir die Angst in ihren Augen nicht. Die Situation machte jeden wütend, aber die meisten hatten sich damit abgefunden, dass sie vermutlich über kurz oder lang verhungern würden.

»Beruhige dich, Titus«, beschwor mich mein bester Freund. Er hatte sich durch die Massen gekämpft und klopfte mir auf den Rücken, als ich erneut husten musste. »Du machst ihnen nur Angst.«

Ich mache ihnen Angst?

Resigniert seufzte ich, machte auf dem Absatz kehrt und ging in Richtung der großen Weide. Ich hörte noch, wie meine Mutter meinen Sturkopf verfluchte, bevor sie die Tür zu unserem Haus mit einem lauten Knall schloss.

»Man, das hätte verdammt noch mal ganz anders ausgehen können.« Fergus stapfte kopfschüttelnd neben mir her. Seine glatten blonden Haare wippten dabei im Takt seiner Schritte.

»Ich hätte sie viel schlimmer provozieren können«, flüsterte ich wütend.

Die Mistkerle fanden es nur toll, eine Vorstellung zu geben.

Mit seinen grün-grauen Augen fixierte er mich. »Ich kenne deine Meinung zu unserem Leben, und ich stehe hinter dir, nur leider können wir nicht zu zweit eine ganze Armee und die Königin stürzen. Die würden uns zu Kleinholz verarbeiten, noch bevor wir das Wort Schwert sagen könnten.«

Als wir Kinder waren, hatten wir oft gespielt, wie wir mit unseren Stöcken bewaffnet das Dorf vor den Machenschaften Königin Celestias befreiten. Damals mussten wir noch nicht so viel Sorge um unser Leben haben wie die Kinder heutzutage. Kleine Jungen waren damals nicht ihr Ziel. Sie suchte vor allem nach neugeborenen Mädchen. In dieser Zeit dachten wir noch, dabei würde es darum gehen, ihr verschwundenes Kind zu finden. Dass dahinter allerdings ein ganz anderer Beweggrund gesteckt hatte, erfuhren wir erst wesentlich später. Und nach einer Weile waren auch die männlichen Nachkommen nicht mehr sicher. Die Jungen wurden aus den unterschiedlichsten Gründen aus den Familien gerissen. Manche für das angeblich respektlose Verhalten der Dorfbewohner, andere, weil der Königshof ständig neue Lakaien brauchte, die sich dem Willen der Königin beugten und ihre Befehle ausführten. Wir hatten uns die wildesten Geschichten dazu ausgedacht. Für uns klangen sie immer plausibel und einfach. Leider war das Leben mit den Sommern schwerer und unser Ziel unerreichbar geworden.

»Ich wäre schon längst mit dir abgehauen, wenn deine Eltern und Mucki nicht noch eine winzige Rolle spielen würden«, sagte Fergus und versteckte seine Hände in den Hosentaschen.

Fergus Mutter Valentina war vor zwei Jahren verstorben. Sie hatte sich schwer verletzt, die Wunde hatte sich entzündet und sie konnte nicht geheilt werden. Sein Vater hatte sich vor sechs Monden mit den Soldaten angelegt, nachdem sie Fergus grundlos geschlagen hatten. Sie empfanden einfach Spaß dabei, Unruhe zu stiften. Er hatte seinen Jungen mit dem eigenen Leben verteidigt und Fergus den Rest seiner Familie mit gerade einmal einundzwanzig Sommern verloren.

Er war gut einen Sommer älter als ich und ein kleines Stück größer, weswegen er sich manchmal wie mein großer Bruder aufspielte. Wir kannten uns, seit wir ganz klein waren. Unsere Mütter waren beste Freundinnen gewesen, genauso unzertrennlich wie er und ich. Er lebte zwar eigentlich in dem Haus seiner Eltern weiter, teilte sich aber mit mir ein Zimmer. Fergus hatte starke Albträume und deswegen blieb er über Nacht bei uns. Als kleiner Junge war er von Soldaten verschleppt worden und bis heute der Einzige, der es lebend zurück zu uns geschafft hatte. Er hatte zwar aus den Mauern des Schlosses entkommen können, war danach jedoch sehr lange äußerst schreckhaft gewesen.

Ich hatte Fergus nie gefragt, was damals vorgefallen war, aber ich erinnerte mich noch an die Hämatome und die Peitschenstriemen auf seinem Körper, als er zurückkam. Noch heute trug er die blassen Narben der Misshandlung.

»Ich bin sicher, es gibt schönen Gesprächsstoff, wenn ich mit meinem besten Freund durchbrenne«, witzelte ich, woraufhin er sich mir zuwandte, mit der Faust gegen meine Brust boxte und mich leicht taumeln ließ. Auch wenn Fergus eher von drahtiger Statur war, hatte er Kraft.

»Du kannst nur davon träumen, von jemandem wie mir mit ins Stroh genommen zu werden«, scherzte er zurück.

»O ja. Ich beneide die Damenwelt – nicht!«

Bei der Weide angekommen, setzten wir uns in das weiche Gras. Zum Glück hatte die Sonne heute den ganzen Tag geschienen, sonst hätten wir uns einen nassen Hintern geholt. Die ganze Nacht lang hatte es geregnet, was mich erleichtert hatte, denn immerhin musste ich so nicht unzählige Male zu dem Bach laufen und Wasser für unser Feld besorgen. Die letzten Monde waren sehr trocken gewesen, weswegen wir uns über den Regen gefreut hatten.

»Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Wir können unmöglich mehr ernten, als die Felder hergeben«, grübelte ich.

»Du kannst ja die Prinzessin suchen und sie zurück zu ihrem Schloss bringen«, zog er mich auf.

Als Knabe hatte ich ständig damit geprahlt, die Prinzessin eines Tages nach Hause zu bringen und sie anschließend zu heiraten. Bis heute zieht Fergus mich damit auf, obwohl ich in den letzten Sommern oft genug betont hatte, dass sie vermutlich längst tot war.

»Sehr witzig!« Ich verzog genervt das Gesicht.

»Ach komm schon. Deine Mutter glaubt auch daran, dass die Tochter des Königs noch irgendwo lebt, und sie wäre definitiv eine willkommene Alternative.« Fergus sah zum Himmel und beobachtete die vorbeiziehenden Wolken.

»Woher kommt das auf einmal?«, wollte ich wissen.

Fergus machte zwar oft Witze darüber, dass ich die Prinzessin doch zurückbringen sollte, aber dieses Mal klang er merkwürdig ernst.

Er atmete tief durch und sah mir dann direkt in die Augen. »Ich weiß es nicht. Ich meine, wir zählen mittlerweile beide über zwanzig Sommer, irgendwann will auch ich eine Frau finden und Kinder in die Welt setzen. Wegzulaufen, das funktioniert nicht, da wir deine … unsere Familie nicht im Stich lassen können. Das Schloss können wir zu zweit auch nicht stürmen, welche Alternative bleibt uns also?«

»Selbst wenn die Prinzessin zurückkehren sollte, würde es in einem Krieg ausarten. Nur weil dann ein Mädchen auf unserer Seite ist, wenn sie auf unserer Seite sein sollte, macht uns das nicht zu einer ebenbürtigen Armee«, gab ich zu bedenken.

»Es würde den Menschen ihre Hoffnung und den Glauben an eine bessere Zukunft zurückgeben. Und wie du weißt, versetzt der Glaube Berge.« Mit diesen Worten sprang er auf. »Wer zuerst im Dorf ist!«, rief er albern und rannte los.

»Du kindischer Kerl!«, schrie ich, sprang auf meine Beine und lief ihm eilig hinterher.

Inion

»Jetzt sei nicht so feige, du schaffst das!«, knurrte ich mich selbst an.

Ich stand schon eine ganze Weile am Waldrand, noch weit genug weg von dem dahinter liegenden Feld entfernt, sodass mich niemand hätte sehen können. Man wusste immerhin nie, wer auf einem Feld ohne Ernte aus dem Boden springen würde. Ja gut, ich machte mich selbst verrückt – und Lynx sah das genauso, denn er schüttelte vielsagend den Kopf. Fehlte nur noch, dass er sich die Pfote ins Gesicht schlug, um zu demonstrieren, wie seltsam ich mich verhielt.

Der Wind spielte mit meinen langen Haaren, wehte mir braune Strähnen ins Gesicht und ich atmete einmal tief durch, nahm meinen ganzen Mut zusammen, machte einen Schritt nach vorne und … sprang sofort hinter den nächstbesten Baum, als ich einen Ast knacken hörte, um mich vor einem Iora zu verstecken. Selbst das putzige kleine Nagetier starrte mich mit großen Kulleraugen an, als würde es die Welt nicht mehr verstehen. Das dunkelbraune Fellknäuel hielt seine kleinen Vorderpfoten nach vorne, als würde es sich ergeben wollen, und sein buschiger Schwanz war in Alarmbereitschaft aufgestellt. Seine spitzen Öhrchen lauschten auf jedes Geräusch.

Lynx schnaufte neben mir, fast klang es nach einem Lachen.

»Sei doch still!«, fuhr ich ihn an und er verstummte glucksend.

Ich sah noch einmal zwischen den Blättern hindurch auf das Feld, drehte mich um und ließ mich an dem Baum hinabsinken. Ich streckte die Beine von mir, lehnte den Kopf an den Stamm und seufzte.

Das würde ich nie schaffen. Ich konnte Eindringlinge vertreiben, indem ich ihnen Streiche spielte und sie glauben ließ, in diesem Wald würden böse Monster leben, die nur auf Beute lauerten, aber einen Schritt aus dem Dickicht wagte ich nicht. Dabei waren die Männer, die ich vertrieb, meistens Räuber und vermutlich auch Mörder. Jedenfalls waren die gefährlicher als ein bisschen Wiese und ein Feld.

Meine Seite schmerzte und ich stemmte meine Hand gegen den Verband, um das Pochen zu beruhigen. Ich brauchte Medizin, einen sauberen Verband und neue Kleidung sowie Nahrung. Dringend.

Ich sah zu Boden und rieb mir über die Stirn, während ich versuchte, eine Lösung für mein Dilemma zu finden – allerdings ohne Erfolg. Im Wald würde ich gerade einmal Nahrung finden, und das auch nur, wenn ich es schaffte, heute noch zu jagen. Mit meiner Verletzung war das aber fast unmöglich. Schnelle Bewegungen oder große Anstrengungen waren einfach nicht drin.

Tief durchatmend stand ich auf und machte mich auf den Weg zu unserer Höhle. Morgen würde ich einen neuen Versuch wagen.

»Kommst du?«, wandte ich mich an Lynx, der noch an Ort und Stelle saß und mich skeptisch beäugte.

Er sah zwischen mir und dem Waldrand hin und her, schnaufte und sprang an meine Seite.

Auf dem Weg sammelte ich ein paar Pilze und Beeren. Es würde nicht unbedingt ein Festmahl werden, aber ich würde zumindest nicht hungrig schlafen gehen müssen.

Lynx dagegen hatte sich auf dem Weg einen kleinen Éan geschnappt, den er genüsslich verspeiste, während ich unseren Proviant in der Höhle verstaut hatte. Nachdem er sich den Bauch vollgeschlagen hatte, machte ich mich erneut auf den Weg, um Feuerholz zu sammeln. Mein treuer Begleiter wich dabei natürlich nicht von meiner Seite.

Die letzten Sonnenstrahlen des Tages bahnten sich ihren Weg durch das Blätterdach der Bäume und beleuchteten nur kleine Stellen des Bodens, während der Rest bereits in der Dämmerung verschwand.

Lynx spielte mit einem Féileacán. Er versuchte, mit den Tatzen seine Flügel zu berühren und schnappte mit dem Maul nach dem kleinen Körper. Er liebte es, die kleinen Falter ein wenig zu jagen. Dabei war das nicht ganz ungefährlich, denn sie streuten ein Gift aus, wenn sie sich bedroht fühlten. Und fast in dem Maul eines Raubtieres zu enden, war definitiv eine Bedrohung. Das Tier schlug kräftig mit den Flügeln und flatterte außerhalb von Lynx‘ Reichweite. Er hatte zwar nie einen der Falter tatsächlich berührt oder verschluckt, aber ich war dennoch froh, als das Insekt davonflog. Ein vergifteter Gefährte wäre in meiner Lage wenig hilfreich gewesen.

Ich gähnte und wischte mir mit dem Arm über meine Stirn. Schweiß brach mir aus allen Poren und legte sich wie ein feiner Film auf meine Haut. Die kühle Abendluft ließ mich frösteln. Es gefiel mir nicht, ich hatte Fieber. Das bedeutete, dass ich so schnell wie möglich dafür sorgen musste, meine Wunde unter Kontrolle zu bekommen. Sie blutete zwar nicht mehr, aber als ich unter dem Verband nachsah, bemerkte ich, dass sich bereits gelbliche Blasen auf der Haut gebildet hatten.

Ich bückte mich gerade nach einem weiteren Ast für das Feuerholz, als ich weiter entfernt Stimmen vernahm. Sofort ergriff mich Panik und ich stand wieder senkrecht, lauschte auf die Geräusche und versuchte abzuwägen, wie weit ihre Quelle entfernt war. Nicht weit genug, um es bis in die sichere Höhle zu schaffen.

Ich ließ das gesamte Holz zu meinen Füßen fallen, lief zu einem Baum, dessen Äste günstig gewachsen waren, und kletterte hinauf, bis ich sicher war, dass man mich von unten betrachtet nicht sofort entdecken konnte. Lynx folgte mir sofort, stieß mit seinen Krallen in die Rinde und besetzte einen dicken Ast in meiner Nähe. Vom Weiten sah ich drei Männer, die in unsere Richtung liefen. Sie schubsten sich gegenseitig und lachten, während sie irgendetwas Glänzendes in die Luft hielten und es betrachteten.

»Diese Kutsche zu überfallen, hat sich eindeutig gelohnt«, drang eine kratzige Stimme an mein Ohr.

»O ja. Der Schmuck der Dame sieht ziemlich wertvoll aus. Schade um die arme Frau«, sagte der andere mit einem dreckigen Unterton, der mir verriet, dass es ihm alles andere als leidtat, was er gemacht hatte.

»Wäre die kleine Göre nicht so kratzbürstig gewesen, hätten wir sie gut verkaufen können. Die notgeilen alten Säcke hätten garantiert viel dafür bezahlt, das junge Ding ordentlich ranzunehmen«, erwiderte der Erste.

Ich presste mir die Hand auf den Mund. Diese Männer waren nicht nur Räuber, sondern auch noch Menschenhändler, die ihr Geld damit verdienten, junge Mädchen auf dem Markt zu verkaufen. Mein Vater hatte mir oft von solchen Männern erzählt – und von der Gefahr, die von ihnen ausging.

Gesehen hatte ich Menschenhändler allerdings noch nicht, was nicht wirklich bedauerlich war, wenn man die Gruppe betrachtete, die nun unter den Baum trat, auf dem ich Schutz gesucht hatte.

Ihre Kleidung war zerrissen und blutverschmiert, ihre Haare glänzten fettig und ich konnte mir nur zu gut vorstellen, dass sie nicht besonders angenehm rochen. Sie waren ungepflegt, spielte das Aussehen für Mörder und Diebe doch vermutlich keine große Rolle.

»Du hast es ihr nur nicht richtig besorgt, anderenfalls hätte sie dir nicht dein eigenes Messer in den Arm rammen können.«

Der Dritte lachte schmierig – und mir wurde übel.

»Ihr Mistkerle hättet das Gör ja auch festhalten können«, gab er zurück. »Zumindest starb sie nicht als Jungfrau.«

Galle stieß in mir auf und ich hatte das Gefühl, nicht mehr atmen zu können. Ich betete nur, dass die Männer schnell weiterzogen.

»Obwohl man auf dein widerliches Ding echt gut verzichten kann.« Sein Kumpan lachte und kassierte einen ordentlichen Schlag, der zu einer Prügelei führte.

Ich nutzte die Gelegenheit, um die Männer etwas genauer zu betrachten. Die Sonne war mittlerweile verschwunden und deswegen konnte ich nicht viele Details ausmachen. Ich sah nur, dass einer von ihnen, der der sich aus der Prügelei raushielt und den Schatz in seinen Händen betrachtete, eine schiefe Nase hatte. Er war einen guten Kopf kleiner als die anderen und seine Stiefel hatten viele Löcher. So wie es den Anschein machte, trug er keine Waffen bei sich. Aber das war schwer auszumachen unter der weiten Kleidung. Das Hemd war ihm viel zu groß und der Mantel verschluckte beinah seine gesamte Gestalt.

Dem Mann, der so abwertend von dem armen Mädchen gesprochen hatte, lagen zottelige lange Haare auf den Schultern. Er trug eine lederne Jacke und eine Leinenhose. An seinem Bein hatte er ein Halfter mit einem Dolch umgeschnallt, auch um seinen Brustkorb spannte sich ein Gurt mit einer weiteren längeren Waffe, deren silberne Spitze unter der Jacke hervorlugte.

Der Vergewaltiger schlug seinem Gefährten noch einmal fest ins Gesicht. Dieser ging kurz zu Boden, rappelte sich wieder auf und wischte mit seinem schmutzigen Ärmel das Blut aus seinen narbenzerfressenen Zügen. Allerdings ohne wirklichen Erfolg. Seine blonden Haare schimmerten matt im aufkommenden Mondlicht, die Stiefel an seinen Füßen hatten die besten Tage hinter sich. Was mich schlucken ließ, war die Axt, die er in einer Vorrichtung auf dem Rücken trug.

Mit diesen Männern war definitiv nicht zu spaßen.

Das Knacken dicht an meinem Ohr hätte mir eine Warnung sein sollen, doch ich ignorierte den Laut, den der Ast von sich gab, auf dem ich saß. Ich war so damit beschäftigt, den Männern hinterher zu sehen, um sicherzugehen, dass sie verschwanden, dass ich zu spät bemerkte, wie der Ast unter meinem Gewicht zerbrach.

Mit einem lauten Krachen stürzte ich in die Tiefe. Ich landete auf dem Ast, der sich qualvoll gegen meine verletzte Seite stieß und mich aufschreien ließ. Tränen sammelten sich in meinen zusammengekniffenen Augen. Das Atmen fiel mir schwer. Schmerz raste durch meinen gesamten Körper und ich krümmte mich zusammen, um ihm irgendwie entgegenzuwirken. Es gelang mir nicht. Ich presste meine Hände auf die Wunde und spürte die Feuchtigkeit, die sich durch den Verband drückte und meine Finger benetzte. Warm und klebrig. In meinen Kopf drehte sich alles. Meine Gedanken überschlugen sich, wurden angefeuert von der Angst, womöglich entdeckt worden zu sein.

Etwas trat gegen meine Beine und ich wurde auf den Rücken gedreht. Ich blinzelte gegen die Tränen an, hörte das laute Fauchen meines Begleiters, öffnete die Augen und sah einen der Männer über mich gebeugt.

»Na sieh mal einer an, welche braunäugige Schönheit da vom Himmel gefallen kommt.« Er schmunzelte, kniete sich zu mir und begutachtete meinen Körper eingehend.

Auch wenn ich nicht viel erkennen konnte, sorgte ein beklemmendes Gefühl in meinem Inneren dafür, dass ich versuchte, von dem Mann weg zu robben. Hektisch sah ich mich um.

Der Kerl mit den Narben im Gesicht hatte Lynx im Nacken gegriffen und hielt ihn auf Abstand. Dieser schaffte es mit der Tatze, weitere Striemen in sein Gesicht zu ritzen, woraufhin der Mann ihn fluchend losließ. Lynx nutzte die Gelegenheit und eilte auf mich zu, sprang den Widerling an, der neben mir kniete, und verbiss sich in seinem Hals. Der schrie auf, zerrte an meinem Begleiter, um ihn von sich zu reißen, und fiel nach hinten.

Das Narbengesicht schwang seine Axt und lief auf seinen Kumpan zu. Ich stemmte mich hoch, packte Lynx am Schwanz und zerrte ihn zu mir, bevor die Axt ihn erwischen konnte. Das Narbengesicht konnte den Schlag nicht mehr aufhalten, er hatte zu viel Schwung aufgebaut. Seine Waffe zerteilte das Gesicht seines Gefährten. Schwer atmend stand der Mann da, die Hände fest um seine Waffe geklammert, und stieß einen markerschütternden Schrei aus, bevor er seinen Blick hasserfüllt auf mich richtete.