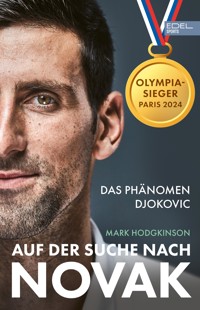

Inside Alcaraz – Die erste Biografie zum kommenden Superstar im Herrentennis E-Book

Mark Hodgkinson

20,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Edel Sports - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Wer übernimmt die Spitze im Herrentennis nach dem Abgang des Ausnahme-Trios Federer/Nadal/Djokovic? Wird der zuletzt des Dopings überführte Südtiroler Jannik Sinner das Rennen um die Krone im weißen Sport machen – oder der Spanier Carlos Alcaraz? Für Autor Mark Hodgkinson ist die Antwort klar: Alcaraz. Und auch statistisch liegt "Carlitos" derzeit mit sechs Grand-Slam-Siegen vor seinem Kontrahenten. Weitere Belege? Alcaraz ist die jüngste Nummer eins der Weltrangliste. Er war der jüngste Spieler, der auf allen drei Belägen ein Grand-Slam-Turnier gewinnen konnte. Auch deshalb hat sich der Streaming-Dienst Netflix dazu entschieden, dem gerade mal 21-Jährigen eine eigene Doku zu widmen. Kommt das alles nicht ein wenig zu früh? Keineswegs, denn, so hat es Mats Wilander unlängst formuliert: "Carlos Alcaraz ist der mitreißendste Tennisspieler der Welt!" - Erste große Alcaraz-Biografie in deutscher Sprache - Er folgt auf die Ära der großen Drei: Federer, Nadal, Djokovic - "Er hat alles, absolut alles." John McEnroe

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 297

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Für meinen Vater

Vorwort

Garbiñe Muguruzaehemalige Weltranglisten-Erste, Wimbledon-Siegerin und Roland-Garros-Siegerin

Es ist seltsam: Wenn man sich mit Carlos abseits des Spielfelds unterhält, wirkt er fast schüchtern. Wir sind uns auf gemeinsamen Fotoshootings und Galas begegnet, und als ich noch aktiv gespielt habe, haben wir uns oft bei Turnieren oft auf den Gängen oder beim Mittagessen getroffen. Ich weiß also, wie er in solchen Situationen ist. Seine Schüchternheit verfliegt jedoch umgehend, sobald er den Platz betritt. Dort, auf dem Platz, genießt er es, im Rampenlicht zu stehen, und strahlt einfach nur Selbstbewusstsein aus: „Schaut mich an – hier stehe ich, und ich werde mein Bestes geben.“ Seine Körpersprache ist auf dem Platz eine völlig andere als im Alltag. Sie spiegelt das Vertrauen, das er in sein Spiel hat, und zeigt seine mentale Stärke, in jeder Aktion.

Was bei Carlos aber ganz besonders auffällt, ist sein Lächeln. Wer sich im Profitennis umschaut, wird bemerken, dass ein solches Lächeln keinesfalls der Normalfall ist. Roger Federer wirkt beherrscht, geradezu stoisch; Rafael Nadal unglaublich fokussiert; Novak Djokovic gibt mitunter den Entertainer, bleibt aber hochintensiv. Viele Spieler legen sich ein Pokerface zu und versuchen, möglichst wenig von sich preiszugeben und sich nicht in die Karten schauen zu lassen. Andere geben sich als schwere, unermüdliche Kämpfer, um das Publikum zu beeindrucken und auf ihre Seite zu ziehen: „Seht her, wie ich mich aufopfere und alles für Euch gebe.“ Und dann ist da Carlos – dieser junge, vor Energie nur so strotzende Spieler, der unglaublich hart schlägt, dazwischen gewagte Stoppbälle einstreut, und all das mit einem permanenten Lächeln im Gesicht. Wer Alcaraz spielen sieht, denkt zwangsläufig: Der Mann liebt, was er tut.

Ja, Carlos blüht auf, wenn er auf dem Platz im Mittelpunkt steht. Er genießt es, mit dem Publikum zu interagieren. Auch er wird Druck spüren, doch scheint er diesem mit Leichtigkeit standzuhalten. Sein Spiel wirkt intuitiv, selbstverständlich. Über kritische Momente lächelt er einfach hinweg.

Wenn ich Carlos spielen sehe, denke ich an sich balgende junge Hunde. Da ist so viel Energie, Enthusiasmus, Neugier und Spaß. Alcaraz wirkt dabei stets authentisch und strahlt eine große Natürlichkeit und Positivität aus, unverformt und unverhärtet. Seine Bewegungen sind lustvoll-geschmeidig. Seine Präsenz auf dem Platz ist ein frischer Wind im Tennis. Er erinnert uns daran, dass der Wettbewerb, so hart er sein möge, letztlich etwas Schönes ist. Das schätzen seine Fans – hoffen wir, dass es noch lange so bleiben möge!

Carlos ist unglaublich schnell, er hat eine mörderische Schlagkraft, ist angriffslustig und dynamisch, kreativ und mutig, dazu immens variabel. Er beherrscht sämtliche Techniken, um daraus etwas Neues, noch Spannenderes zu kreieren.

In Spanien ist Carlos bereits jetzt eine Ikone. Er ist fast populärer als der junge Rafael Nadal seinerzeit, was teilweise der Begeisterung und Aufmerksamkeit zu verdanken ist, die Nadal dem Tennissport beschert hat. Rafa hat 2024 seinen Abschied gefeiert und sich wie zuvor bereits Roger Federer aus der Tour zurückgezogen. Auch Novak Djokovic geht dem Ende seiner Karriere entgegen – genau der richtige Moment für Carlos, um ins Rampenlicht zu treten. Er besitzt die nötigen spielerischen Qualitäten und das Charisma, um eine neue Ära im Profitennis einzuleiten.

Sein Aufstieg in Spanien war sensationell. Viele hatten sich gefragt, wer wohl Rafas Erbe antreten könnte. Es ist allzu nachvollziehbar, dass die beiden miteinander verglichen werden, und wie leicht ist gesagt, dass Carlos der „nächste Nadal“ sei. Dabei geht er seinen ganz persönlichen Weg mit seinem ganz eigenen Stil. Vergleiche hinken immer und können eine Last sein. Sein Team leistet hier aber gute Arbeit, dämpft allzu große Erwartungen und ermöglicht Carlos, sich kontinuierlich und in Ruhe zu entwickeln. Rafael Nadal war für seine große Beständigkeit und unerschütterliche Konzentration bekannt. Carlos bringt etwas anderes mit: eine freudvolle, ausdrucksstarke und mutige Spielweise, die Fans weltweit begeistert.

Denn geliebt wird er nicht nur in Spanien. Carlos begeistert Menschen überall, wo er spielt. Er strahlt Energie und Begeisterung aus und gibt sich bescheiden, vermeidet unnötige Dramen oder Kontroversen. Für junge Spielerinnen und Spieler ist er damit ein großartiges Vorbild. Als Spanierin bin ich stolz, dass das neue Gesicht des Tennis aus meinem Land kommt und Siege mit einem leidenschaftlichen „Vamos!“ feiert.

Carlos ist der Spieler der Stunde. Er ist jung, erfolgreich und voller Lebenslust. Als Grand-Slam-Sieger und zeitweiliger Weltranglisten-Erster hat er schon jetzt unglaublich viel erreicht und ist dennoch bodenständig geblieben. Er gibt immer noch unbeschwerte, lustige Kommentare, und wenn er Spanisch spricht, strahlt er eine liebenswürdige Wärme aus. Er ist zugänglich und verleiht Nachwuchstalenten die Zuversicht, ihren Traum von einer erfolgreichen Tenniskarriere ebenfalls verwirklichen zu können.

Eines kann man über Carlos ganz sicher nicht sagen: dass er versnobt ist. Seine Herkunft, sein Akzent und seine Persönlichkeit spiegeln seine bodenständigen Wurzeln wider. Wegen ihm ist Murcia heute bekannt – diese mediterrane Stadt und ihre Region im Süden Spaniens mit großartigen Stränden und Menschen, die für ihr entspanntes Wesen bekannt sind. Carlos verkörpert diese Mentalität in idealer Weise. Auch seine Familie ist geerdet und sich ihrer Rolle bewusst. Ich finde es bemerkenswert, dass ein so überragendes Talent aus der Provinz kommt und nicht aus Madrid oder Barcelona, wo es weitaus bessere Voraussetzungen gibt. Daran zeigt sich wieder einmal, dass Talent überall gedeihen kann.

Es kommt selten vor, dass ein Star seines Kalibers so bescheiden und bodenständig bleibt – nicht nur im Tennis bzw. im Sport allgemein, sondern überhaupt. Es macht Spaß, Zeit mit Carlos zu verbringen, weil er so authentisch ist. Als Spieler wird er sich noch weiterentwickeln, aber ich hoffe, dass er seinem Wesen treu bleibt. Seine Persönlichkeit, sein Auftreten und seine Liebe zum Spiel machen ihn nicht nur zu einem großartigen Sportler, sondern auch zum besten Tennis-Botschafter, den man sich vorstellen kann.

1

Den Dialekt in der südspanischen Region Murcia empfinden viele als etwas derb, mitunter etwas lustig. Emilio Sánchez, einer der Großen im spanischen Tennis, gebürtig aus Madrid, hat zum Beispiel einmal gesagt, dass die Sprache der Menschen, die aus dieser Gegend stammen, nur aus Vokalen bestehe. Carlos Alcaraz spricht mit murcianischem Dialekt, nicht sehr ausgeprägt, aber in Interviews hört man ihn heraus. Er hat seinen Dialekt nicht abgelegt und versucht auch gar nicht, seine Herkunft zu verleugnen und so zu tun, als wäre er im schicken Madrid aufgewachsen. Seine frühere Englischlehrerin, Lola Jiménez Rivas, meint, sie könne den Dialekt ihres ehemaligen Schülers sogar heraushören, wenn er Englisch spreche. In gewisser Hinsicht macht dies einen Teil seines Charmes aus: Alcaraz versprüht eine Authentizität und Ungezwungenheit, wie man sie bei anderen Profispielern selten findet.

Carlos Alcaraz Garfia hat sein ganzes bisheriges Leben – vom sportbegeisterten Jungen bis zum Tennisprofi – in El Palmar verbracht, einem Ort wenige Kilometer südlich von Murcia, einer 450.000 Einwohner zählenden Stadt in der gleichnamigen, reichlich sonnenverwöhnten Region. El Palmar hat 20.000 Einwohner. Orangenbäume und Palmen wachsen dort, die Luft ist merklich rein und frisch. Es ist eine bescheidene Wohngegend mit einem Krankenhaus, ungewöhnlich für einen Ort dieser Größe. Die Einwohnerzahl entspricht übrigens, wie Alcaraz einmal feststellte, etwa der Anzahl der Zuschauer im Arthur Ashe Stadium im Flushing-Meadows-Park im New Yorker Stadtteil Queens, wo er 2022 die US Open und damit seinen ersten Grand-Slam-Titel gewann.

Sowohl geografisch als auch gefühlsmäßig liegt El Palmar tausende Kilometer entfernt. Es ist ein ruhiger, bescheidener Flecken in einer Region, die wegen ihrer fruchtbaren Felder, auf denen Obst, Gemüse und Blumen angebaut werden, als „Garten Europas“ bekannt ist. Es scheinen auch wunderbare Bedingungen zu sein, um einen Tennisspieler hervorzubringen.

Wenn die Menschen hier sagen, dass Carlos Alcaraz der bestmögliche Botschafter für diese Ecke Spaniens sei, dann meinen sie es wirklich so. Für eine Werbekampagne der Tourismusbehörde von Murcia sprang der Tennisprofi von einem Boot, fuhr Kajak und spielte Beachtennis. „Er hat die Region Murcia bekannt gemacht, die bis dahin ein bisschen im Abseits stand“, so die spanische Tennisspielerin Paula Badosa, die es auf Platz zwei der Damen-Weltrangliste schaffte. „Wenn die Leute jetzt den Namen Murcia hören, fällt ihnen sofort Carlos ein – sein unglaubliches Talent, seine Lebensfreude und seine Erfolgsstory. Das erfüllt uns mit großem Stolz. Es wird einem warm ums Herz, wenn man sieht, wie sich eine ganze Region hinter Carlos stellt und wie seine Erfolge Murcia Sichtbarkeit verschafft haben, nicht nur in Spanien, sondern in der ganzen Welt.“

Alcaraz’ lokaler Dialekt ist wahrscheinlich die beste Werbung für die Region – besser als alle Werbefilme. „Sein Dialekt und Murcia gehören einfach zusammen“, meint Alfredo Sarriá, ein enger Freund der Familie Alcaraz, der Carlos schon als Dreijährigen kannte. „Das Spanisch, das in den Provinzen weit entfernt von Madrid gesprochen wird, klingt eben anders. An Carlos gefällt den Leuten, dass er seine Herkunft nicht zu verbergen sucht. Er ist stolz auf seine Wurzeln. Und er ist den Menschen, die ihn bei Turnieren, im Fernsehen oder in den sozialen Medien erleben, vertrauter, weil er sich auf eine Weise ausdrückt, die den Fans entgegenkommt. Er ist weniger förmlich als andere Spieler.“

Diese entspannte Art, die für die Menschen in El Palmar und Umgebung typisch ist, zeigt sich auch darin, dass Carlos eigentlich nicht Carlos genannt werden möchte. Das klinge ihm zu ernst, meint er. Seit Jahren nennen ihn deshalb die meisten Carlitos. Das gefällt ihm, es klingt freundlich und persönlich. Wenn er mit sich selbst spricht – zum Beispiel bei einem Match oder wenn er sich vor dem Spiegel motiviert –, nennt er sich Charlie. Obwohl er auf dem Weg zum Weltstar ist, wird er in El Palmar immer Carlitos bleiben. Hier kennt man sich.

Man sieht El Palmar an, dass es kein wohlhabender Ort ist. Laura Caballero, Carlos’ ehemalige Lehrerin aus der Grundschule, sagt: „Es ist ein bescheidener Ort, ein Arbeiterstädtchen.“ Alcaraz’ Mutter hat in Murcia beispielsweise bei Ikea gearbeitet. Nicht, dass ihm in seiner Kindheit irgendetwas gefehlt hätte, aber so wie Rafael Nadal auf Mallorca wuchs er nicht auf.

Die Wohnung der Familie Alcaraz lag über einem Dönerladen (der heute einem Sushi-Restaurant sowie einem Schönheitssalon gewichen ist). Auch als Carlitos schon seine ersten Grand-Slam-Titel gewonnen hatte, lebten die Alcarazens noch dort. Irgendwann bauten sie außerhalb des Ortes ein großes Haus, und es deutet vieles darauf hin, dass der jüngste Tennisspieler, der jemals die Weltrangliste anführte und mittlerweile zu den Bestverdienenden seiner Zunft zählt, tatsächlich noch immer mit seinen Eltern und Brüdern zusammenwohnt. Alcaraz besitzt zwar eine eigene kleine Dreizimmerwohnung in El Palmar, aber offensichtlich übernachtet er lieber bei seiner Familie, in seinem mit zahlreichen Trophäen und einer Sneaker-Sammlung vollgestellten Kinderzimmer.

Unweit des Eingangs zum Apartmenthaus gibt es Streetart, die auf den Tennisspieler hinweist: eine kleine, leicht zu übersehende Abbildung eines Schlägers und eines Tennisballs auf einem Platz. Davon abgesehen geht es in der Straße auch sonst recht sportlich zu. Es gibt einen Tennisplatz, auf dem Alcaraz im Frühjahr 2024 nach einer Unterarmverletzung zum ersten Mal seit Jahren wieder mit seinem Vater ein paar Testbälle schlug, sowie ein kleines Outdoor-Fitnessstudio, eine kleine Laufbahn und einen Freiplatz, der für Basketball und Fußball genutzt wird.

An einem Ende der Straße liegt ein Park, am anderen Ende ist ein Café, das wiederum nur einen Steinwurf von Alcaraz’ alter Grundschule entfernt ist. An den allermeisten Tagen, so einer seiner früheren Lehrer, suchte der Schüler nach dem Unterricht den Real Sociedad Club de Campo Murcia auf – eine Art Country Club, aber nicht von der Sorte, wo Superreiche ihre Freizeit verbringen. Dieser Club ist sehr bodenständig und kommt ohne Glanz aus. Hier lernte Carlos Tennis spielen, und hier trainiert er auch heute noch oft. Der Real Sociedad Club de Campo Murcia, am Rande von El Palmar gelegen, war ursprünglich eine Tontaubenschießanlage, weshalb das Gelände auch manchmal „Tiro de Pichón“ genannt wird. Wer möchte, kann dort nach wie vor Tontauben schießen. Es gibt allerdings nurmehr eine Handvoll lizenzierter Mitglieder, und geschossen wird nur noch sonntags. Bis vor wenigen Jahren konnte man hier auch zahlreiche Pferde bewundern, da sich auf dem Gelände eine der größten Reitanlagen der Gegend befand. Heute sind die Pferde verschwunden und Tennis dominiert. Es gibt eine große Anzahl an Sand- und Hartplätzen sowie eine riesige Übungswand. Der Club erstreckt sich über mehrere Ebenen und bietet außerdem Basketball- und Fußballplätze, ein Fitnessstudio und ein Schwimmbecken, in dem sich die Spieler im Sommer nach dem Training abkühlen können.

„Mein zweites Zuhause“, sagt Alcaraz über den Ort, an dem alles begann. Hier spielte er im Alter von drei Jahren erstmals Tennis. Der Schläger war fast größer als er selbst, und seine Kinderhände konnten ihn kaum halten. Hier schloss Alcaraz auch viele Freundschaften, die bis heute bestehen.

Eine amüsante Familiengeschichte offenbart, wie sehr Alcaraz schon früh Tennis liebte. Die Geschichte beginnt mit einem Fehlverhalten des Jungen – nichts Schlimmes, „ein typischer Kinderstreich“, erzählt Alfredo Sarriá, der dem Vater von Carlos Alcaraz so nahesteht wie ein Bruder. Als Strafe verbot der Vater seinem Sohn, zum Tennistraining zu gehen, woraufhin dieser die Autoschlüssel in einem Abfalleimer versteckte. „Nicht zum Tennistraining zu gehen, das war für Carlitos wirklich die Höchststrafe“, so Sarriá. Carlos’ Vater suchte tagelang nach den Schlüsseln, bis der Junge schließlich gestand. „Diese Geschichte zeigt, wie wichtig ihm Tennis war.“

Manche Kinder werden von ihren Eltern zum Leistungssport angetrieben. Aber Alcaraz stammt aus einer Tennisfamilie und musste nie überredet werden, Zeit auf dem Platz oder an der Übungswand zu verbringen. Er galt als der Trainingspartner, der immer Zeit hatte und nie aussetzte – im Gegenteil. Mitunter brach er in Tränen aus, wenn er nach Hause kommen sollte. An einigen Abenden blieb er bis 21 Uhr. Sein Vater wollte nach einem langen Arbeitstag nur noch nach Hause, doch Carlos flehte ihn an: „Spiel mit mir, hier, gegen die Wand!“ Sein Vater willigte ein, und der Junge spielte unermüdlich. „Das reicht, Abendessen ist fertig, wir gehen nach Hause.“ Aber Carlos fing wieder an zu weinen – so die Geschichte, die Vater Alcaraz der New York Times erzählte.

Als sein späterer Trainer Kiko Navarro den Jungen zum ersten Mal auf dem Platz sah, war dieser gerade einmal vier Jahre alt und spielte gegen seinen Vater. Navarro war angesichts der Technik des kleinen Carlos verblüfft. Auch Carlos’ Vater wusste zu diesem Zeitpunkt schon, dass sein Sohn ein Naturtalent war. Der Junge hatte eine hervorragende Kondition und nahm technische Details wahr, ohne dass man sie ihm erklären musste – er lernte durch bloßes Zuschauen. Vater Alcaraz erkannte, wie er später einmal sagte, dass sein Sohn „etwas Besonderes“ hatte, und er wollte ihm helfen, diese Fähigkeiten auszubauen. Als Carlos fünf, sechs Jahre alt war, begann er alles andere im Leben dem Tennissport unterzuordnen und den Fokus auf den Sport zu richten. Er stand viel lieber stundenlang auf dem Platz oder schlug Bälle gegen die Übungswand, als zu spielen oder etwas anderes zu tun, was man in diesem Alter so macht.

Wer heute den Club besucht, wird mit ziemlicher Sicherheit einem der beiden Carlos Alcaraz begegnen – Sohn und Vater haben denselben Namen. Vielleicht auch nur einer Pappfigur des berühmten Tennisspielers. Vielleicht mit etwas Glück sogar allen dreien. Wenn man von El Palmar aus den Hügel hinaufkommt, dürfte als Erstes ein übergroßes Plakat ins Auge stechen, das Alcaraz’ Sieg bei den US Open sowie seinen Aufstieg zur Nummer eins der Welt feiert. Im Clubhaus, in der Nähe der Bar, wartet ein Carlitos-Pappaufsteller, der von einem seiner Sponsoren in Auftrag gegeben wurde. Außerhalb der Saison oder zwischen Turnieren trifft man mit etwas Glück den berühmten Spieler auch persönlich an.

Der andere Carlos Alcaraz – der Vater – ist der Direktor der Tennisakademie des Clubs, er hat sie 1993 gegründet. Die Akademie hieß zunächst Murcia Escuela de Tenis, heute heißt sie nach Vater und Sohn „Carlos Alcaraz Academy“ – auch wenn Vater Alcaraz lange Bedenken hatte, den Familiennamen auf diese Weise zu verwenden. Die Carlos Alcaraz Academy veranstaltet Camps auf der ganzen Welt, darunter in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Australien. Dort werden Kinder und Erwachsene nach den Methoden unterrichtet, die Carlitos dazu verholfen haben, die Nummer eins der Welt zu werden und den Sport „mit einem Lächeln“ zu genießen. Die Akademie ist mehr oder weniger ein Familienbetrieb: Carlos’ älterer Bruder Álvaro gehört dem Trainerstab an, einer seiner jüngeren Brüder, Jaime, trainiert dort, und auch Carlos versucht, sich neben seiner Karriere als Profi einzubringen. Da der Vater jedoch oft mit ihm unterwegs ist, müssen die Aufgaben meist an das restliche Team delegiert werden. Darunter ist Sarriá, Technischer Leiter und Geschäftsführer der Akademie. Er gilt als rechte Hand des Vaters, wie auch ein Foto aus dem Jahr 2022 nahelegt, auf dem Carlitos, von beiden flankiert, mit der US-Open-Trophäe zu sehen ist.

Wenn der Vater nicht mit auf der Tour ist, hält er sich im Club auf. Ein Mitglied sprach einmal davon, Vater Alcaraz sei „super zurückhaltend“. Alle hier sind einer Meinung: Die Familie Alcaraz ist weder auffällig noch angeberisch. „Sie fügen sich einfach in den Club ein. Sie sind ganz normale Leute, und das ist das Tolle an ihnen. Sie laufen nicht herum und prahlen: ‚Schaut mal her, wir haben einen Grand-Slam-Champion in der Familie.‘ Sie sind alle einfach nur nett.“

Carlitos’ Großonkel ist der Präsident des Clubs. An den Tennisplätzen hängen Schilder mit großen roten Lettern: „Silencio, por favor“. Hier werden die Spielerinnen und Spieler, ihr Training und ihre Matches ernst genommen, so wie es sein sollte. Und wie man es von einem Club erwarten kann, der einen Spieler wie Carlos Alcaraz hervorgebracht hat, herrscht hier eine grundsätzlich fröhliche Atmosphäre. Die Club-Preise seien angemessen, meinen die Mitglieder. Familien bezahlen eine Aufnahmegebühr von 2.000 Euro und monatlich einen Beitrag von 50 Euro zuzüglich einer Gebühr von einem Euro pro Stunde Platzmiete sowie einen weiteren Euro für die Beleuchtung der Plätze. Nach der Corona-Pandemie stiegen die Mitgliederzahlen, weil Tennis zu den ersten Sportarten zählte, die nach der Lockerung wieder erlaubt waren. Das zog viele Familien in den Club. Nach Alcaraz’ Durchbruch ging der Aufwärtstrend weiter.

Offiziell hat Vater Alcaraz seinen Sohn seit dessen früher Kindheit nicht mehr trainiert. Inoffiziell hat er das aber doch. Er hat vermutlich einen größeren Einfluss auf die Tenniskarriere von Carlitos, als die Familie zugeben möchte. Man könnte sagen, dass er seinen Sohn viele Jahre lang indirekt trainierte, indem er ihm über andere Beteiligte Informationen weitergab und gleichzeitig das Trainingsprogramm überwachte. Und vielleicht war die wichtigste Lektion, die Vater Alcaraz seinem Sohn erteilte, nicht, wie man eine Vorhand schlägt oder einen Stoppball antäuscht, sondern etwas ganz und gar Immaterielles, das für Carlitos als Spieler aber von grundlegender Bedeutung ist: Sein Vater brachte ihm bei, Tennis mit „Leidenschaft und Liebe“ zu spielen – wie der Profispieler selbst sagt.

„Wenn man Carlitos und seine Familie so gut kennt wie ich, dann weiß man, dass sein Vater eigentlich immer sein Trainer war. Carlitos hat erst im Alter von 15 Jahren begonnen, mit Juan Carlos Ferrero zu trainieren“, sagt Sarriá. „Alle Trainer, die er hatte, wurden von seinem Vater unter Vertrag genommen, sein Vater hat die Karriere gelenkt.“

„Man muss nur zehn Minuten mit Vater Alcaraz über Tennis sprechen“, so Sarriá weiter, „um zu verstehen, dass es nichts gibt, was dieser über den Sport nicht weiß.“ Auch Alcaraz bestätigt, dass sich das ganze Leben seines Vaters um Tennis dreht. Wie viele Spanier dieser Generation war er von Manuel Santana inspiriert, dem ersten spanischen Grand-Slam-Sieger im Herreneinzel in den 1960er-Jahren. Santana hatte maßgeblich dazu beigetragen zu beweisen, dass nicht nur die Aristokratie Tennis spielen konnte. Im Verlauf seiner eigenen bescheidenen Spielerkarriere erreichte Vater Alcaraz im Jahr 1990 mit Platz 963 seine beste Platzierung in der Weltrangliste und rangierte in Spanien unter den Top 40. Sehr wahrscheinlich hätte er mit der entsprechenden finanziellen Unterstützung noch bessere Platzierungen erreicht. (Kapitel 3 handelt davon, wie kostspielig eine Tenniskarriere ist und welche Rolle das Glück dabei spielte, dass aus Carlitos ein mehrfacher Grand-Slam-Champion wurde.) Großvater Alcaraz findet, die Vorhand seines Sohnes sei genauso gut gewesen wie die des Enkels – wobei die Rückhand, wie er zugibt, wohl nicht ganz an die des Juniors herangereicht habe. Die finanzielle Situation war, wie sie war, und nach seinem Karriereende begann Vater Alcaraz, die Tennisakademie in El Palmar aufzubauen.

Er entschied sich dagegen seinen Sohn zu trainieren, weil das leicht nach hinten losgehen kann, wie man schon allzu oft gesehen hat, zum Beispiel im Fall von Sergi Bruguera und dessen Vater Lluis. Dieser hatte seinen Sohn in den 1990er-Jahren zweimal zum Sieg in Roland Garros geführt, dabei hatte es aber zwischen den beiden ständig gekracht. Ihm, Carlos Alcaraz, sei es jedoch vor allem wichtig, gut mit seinem Sohn auszukommen. Wie hätte der kleine Carlitos verstehen sollen, wann er Trainer und wann er Vater war? Vielleicht hätte er eine Mütze aufsetzen können, wenn er als Trainer zu ihm sprach, und sie abnehmen, wenn er einfach der Vater war. Aber wahrscheinlich hätte sein Sohn es trotzdem nicht verstanden.

Carlos Alcaraz trainierte Carlitos deshalb nur indirekt. „Als Trainer muss man seinen Spielern manchmal Dinge sagen, die sie nicht unbedingt hören wollen. Das ist schwer, wenn man gleichzeitig der Vater ist. Das hat Carlitos’ Vater verstanden, und deswegen hat er andere Trainer quasi als Mittler engagiert“, sagt Sarriá.

Alcaraz seinerseits ist froh über die Entscheidung seines Vaters. „Das hat mir sehr geholfen. Die wenigsten können gute Tennistrainer und gute Väter zugleich sein“, sagt er im Luis-Vuitton-Podcast. „Wenn ich zu Hause bin und mein Vater würde nur noch über Tennis mit mir reden, würde meine Mutter ausflippen. Doch, das hat mein Vater ziemlich gut gemacht.“

Carlos Santos, der Alcaraz im Alter von fünf bis zwölf Jahren trainierte, nannte seinen Schüler „Tarzan“, weil sich der Junge auf dem Tennisplatz so zu Hause fühlte wie Tarzan im Dschungel. Allerdings war er damals noch reichlich verspielt und etwas verträumt. Santos erinnert sich, dass Carlos öfter zu spät auf den Platz kam, weil er erst noch Tasche und Schläger zusammensuchen musste. Er aß auch nicht ordentlich und stellte sich ungeschickt an, wenn er einen Apfel oder eine Birne schälen sollte. Eine Zeit lang mochte er keine Bananen essen. Nur wenn es ums Tennisspielen ging, war er voll da. „Carlitos war ein sehr aktives Kind und immer motiviert“, so Santos. Wenn es gegen andere Kinder ging, auch ältere, wurde er nie nervös, selbst dann nicht, wenn andere zusahen.

Baseballschläger, GoPro-Kamera und ein Schlafzimmerspiegel spielten bei der Tennisausbildung in dieser Zeit eine entscheidende Rolle. Damit Carlitos lernte, wie man einen Rückhandschlag richtig ausführt, drückte Santos ihm manchmal einen Baseballschläger in die Hand. Dann gingen sie auf einen der Fußballplätze des Clubs und übten die Rückhand. Santos setzte seine GoPro-Kamera ein, und im Anschluss schauten sie sich die Aufnahmen an. Er wollte, dass Carlitos die Bedeutung von Bewegung und Positionierung verstand. Er gab ihm auch Hausaufgaben auf: Sein Schüler sollte sich vor den Schlafzimmerspiegel stellen, den Schläger durch die Luft ziehen und dabei sein Spiegelbild studieren. Auch auf diese Weise könne er sein Spiel verbessern. „Carlitos hat viel visuell gelernt.“ Laut Santos musste Carlitos einen Bewegungsablauf nur zweimal sehen, um ihn selbst ausführen zu können. „Als er sechs oder sieben war, war seine Technik bereits perfekt.“

Vater Alcaraz wollte nichts überstürzen. Einer der gefährlichsten Momente für vielversprechende Talente ist, wenn die Eltern anfangen zu glauben, ihr Spross sei für Höheres bestimmt. Zweifellos zeigte Carlitos außergewöhnliche Leistungen. Doch laut Juanjo López, einem Arzt der Familie, dachte Vater Alcaraz niemals daran, dass sein Sohn eines Tages die Nummer eins der Welt sein könnte, er war sich der Unwägbarkeiten allzu bewusst. (Im Gegensatz zu Novak Djokovics Vater Srdjan, der in Belgrad allen prophezeite, sein Junge werde einmal der beste Tennisspieler aller Zeiten sein – was sich dann ja auch bewahrheiten sollte.) Carlitos’ Vater unterließ es, seinen Ehrgeiz auf den Sohn zu projizieren. Zwar sagt er in der Netflix-Dokumentation über Carlitos, dass er durch ihn seinen eigenen Traum lebe, betont aber, darauf zu achten, dass sich dies nicht auf die Karriere seines Sohnes auswirke. Er versuche bei seinen Ratschlägen darauf zu achten, was für Carlitos das Richtige sei.

Als der Junge acht oder neun Jahre alt war, tauchte jedoch die Karriere als Profitennisspieler am Horizont auf. Carlos Alcaraz wandte sich mit der Bitte an Navarro, seinen Sohn zu trainieren. Daraus entwickelte sich eine Zusammenarbeit, die bis zum 17. Lebensjahr von Carlitos Bestand hatte (anfangs arbeitete er parallel mit Carlos Santos, zwischen seinem 15. und 17. Lebensjahr arbeitete er sowohl mit Navarro als auch mit Juan Carlos Ferrero). Alcaraz Senior hatte Navarro zuvor selbst trainiert, wusste also, über welch starke Technik dieser verfügte. Ihm gefiel auch dessen Einstellung zum Tennis. „Carlos Alcaraz Senior und ich haben viel miteinander gesprochen“, bestätigt Navarro.

Carlitos lief oft mit einem Schläger in der einen Hand und einem Sandwich in der anderen durch den Club, stets mit einem Lächeln im Gesicht. Nur einmal ließ seine Begeisterung für den Sport ein wenig nach: Als ihm mitgeteilt wurde, dass er nicht mehr mit seinem langjährigen Freund und Rivalen Pedro Cobacho trainieren könne. Die beiden kannten sich, seit Pedro drei und Carlitos zwei Jahre alt war, sie waren in derselben Trainingsgruppe. Auf ihren Reisen zu Junioren-Turnieren teilten sie sich manchmal ein Hotelzimmer.

Als er erfuhr, dass sich ihre Wege trennen sollten, stand ihm die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Ohne Pedro würde es nicht mehr dasselbe sein.

Die Familie und sein ganzes Umfeld versuchten, Carlitos aufzufangen und ihm zu erklären, dass Pedro als Tennisspieler nicht mehr mit ihm Schritt halten könne. Er sei einfach zu stark geworden, und wenn er sich weiter entwickeln wolle, müsste er die gewohnten Bahnen verlassen. Ihre gemeinsame Tenniskarriere endete an diesem Punkt, aber die persönliche Verbindung der beiden riss nie ab. Mittlerweile zählt Pedro zum Trainerstab der Carlos Alcaraz Academy. Wenn Alcaraz für ein paar Tage in El Palmar ist, treffen sich die Freunde zum Abendessen und verbringen so viel Zeit wie möglich miteinander.

Mit zwölf reiste Carlitos mit Santos nach Paris zu Roland Garros, um an einem Junioren-Turnier teilzunehmen. Während seines Aufenthalts gab er ein Interview vor laufender Kamera. Dabei erzählte er, es sei sein Traum, Roland Garros und Wimbledon zu gewinnen. Ein Ausschnitt dieses Interviews taucht immer wieder in den sozialen Medien auf. Man sieht ihn auf dem Rasen beim Eiffelturm sitzen und sich einige Matches aus dem Erwachsenen-Turnier auf der großen Leinwand ansehen. Mit dem Englisch haperte es zu dieser Zeit noch ein wenig. So wollte Carlitos zum Beispiel ein Stück Käsekuchen bestellen und bekam stattdessen eine Käseplatte serviert – die er an seinen Trainer weiterreichte.

Manche behaupten, dass es in jenem Teil Spaniens, in dem Carlos Alcaraz aufwuchs, nur zwei Jahreszeiten gibt: Sommer und Winter. Fast das ganze Jahr über sei es heiß, und dann sei plötzlich Winter. Aber es sei in der Regel immer noch warm genug, um in T-Shirt und Shorts draußen zu trainieren. Der Winter vergeht schnell, und schon ist wieder Sommer. Dieses Klima ist für den Tennissport ideal, da man das ganze Jahr über im Freien trainieren kann. Vor den Australian Open absolviert Alcaraz sein Vorbereitungstraining in El Palmar wie auch an der Akademie seines Trainers Juan Carlos Ferrero in Villena bei Alicante, das nur eine Stunde entfernt liegt. Da er das ganze Jahr über viel auf Reisen ist, muss er für das Warmwettertraining zum Glück nicht erneut in ein Flugzeug steigen. Wenn man den Blick den Hügel hinab über El Palmar und darüber hinaus in Richtung Murcia schweifen lässt, erkennt man sofort die Vorzüge des Real Sociedad Club de Campo Murcia.

Bislang verfügt der Club über keine Hallenplätze, weshalb die Ferrero Tennis Academy der nächstgelegene Ort ist, an dem sich Alcaraz auf die Hallenturniere der ATP-Tour vorbereiten kann. Laut Sarriá könnte sich das bald ändern, denn Alcaraz plant den Bau einiger Hallenplätze. Wenn er im Club ist, sagt eines der Mitglieder, „ist er einfach einer der Jungs, der gern mit den anderen im Fitnessstudio trainiert. Er erwartet keine Sonderbehandlung und bekommt auch keine.“ Allerdings, so ein weiteres Mitglied, „wird sein Platz nach Regenschauern getrocknet.“

Nick Kyrgios war auf der Suche nach einem guten Tattoo-Studio in Los Angeles. Der australische Tennisspieler wollte sich ein Pokémon-Motiv über den gesamten Rücken stechen lassen. Alcaraz schickte ihm eine Nachricht mit einer Empfehlung: „Geh zu Ganga, das ist ein Freund von mir.“

Eine der wichtigsten Beziehungen, die Alcaraz in El Palmar knüpfte, ist die zu Joaquín Ganga, einem der weltweit führenden Tattoo-Künstler. Auch er ist in El Palmar aufgewachsen. Die Freundschaft hatte einen großen Einfluss auf Alcaraz. Nicht zuletzt war es Ganga, der die Haut des Freundes mit einer Erdbeere, einem Eiffelturm und weiteren Motiven schmückte, um dessen größte Erfolge im Tennis zu feiern.

Ganga, rund zehn Jahre älter als Alcaraz, hat sich in El Palmar zu dem Künstler entwickelt, der er heute ist. Mit dem Geld, das er sich mit dem Besprayen einer Geschäftsfassade verdiente, kaufte er sich sein erstes Tattoo-Set und begann, sein Talent an Freundinnen und Freunden zu testen. Heute beträgt Gangas Tagesgage rund 100.000 US-Dollar. Er unterhält Tattoo-Studios in Los Angeles und Murcia. Zahlreiche prominente Kundinnen und Kunden drücken sich die Klinke in die Hand. Ganga tätowierte die olympischen Ringe auf den Arm des Basketballspielers LeBron James, einen Air-Jordan-Schuh auf die Wange des Musikers Chris Brown und mit seiner „No Pain by Ganga“-Methode unter Betäubung den Sänger Post Malone. Gangas erster namhafter Künstler unter seinen Kunden war der Rapper Drake, der ihm als Zeichen der Freundschaft ebenfalls ein Tattoo stach.

Ganga hat auch alle Tattoos auf Alcaraz’ Körper gestaltet. Wer einen Grand Slam gewinnt, erhält eine Replik der Trophäe, die er oder sie mit nach Hause nehmen darf. Alcaraz hat seine Replik der US-Open-Trophäe in seiner Wohnung ins Regal gestellt, die anderen in das Wohnzimmer seiner Eltern. Er wollte aber mehr als eine Trophäe: Er wollte seine Siege auf seiner Haut verewigen. Seine Eltern waren nicht gerade erfreut darüber, hielten ihn aber auch nicht davon ab. Sie rieten ihm lediglich, unauffällige Stellen zu wählen.

Vielleicht half auch Alcaraz’ Zusicherung, dass er sich nur nach den jeweiligen ersten Grand-Slam-Siegen ein Tattoo stechen lassen wollte. Er wählte dezente Motive und einigermaßen unauffällige Körperstellen – jedenfalls nicht sein Gesicht, wie es einige Kunden von Ganga taten. Das Datum, an dem Alcaraz die US Open 2022 gewann, ist auf seinen hinteren Oberarm tätowiert: 11. September 2022. An diesem Tag gewann er auch die notwendigen Punkte, die ihm erstmals Platz eins der Weltrangliste bescherten. Gegenüber Martina Navratilova freute er sich darüber, zwei Träume am selben Tag erreicht zu haben: Nun brauche er nur ein Tattoo, um beide zu verewigen. Über seinem Knöchel befindet sich eine Erdbeere mit dem Datum seines Wimbledon-Siegs 2023, und auf seinem Bein, direkt über dem Knöchel, der Eiffelturm mit dem Datum seines Roland-Garros-Erfolgs 2024.

Sein vielleicht bedeutungsvollstes Tattoo befindet sich auf der Innenseite seines linken Handgelenks: Es sind die Buchstaben CCC. Sie stehen für „Cabeza, Corazón, Cojones“. Kopf, Herz, Eier. Sein Großvater (er heißt übrigens Carlos Alcaraz) hatte ihm einmal erklärt, dass man nur diese drei Dinge brauche, um auf dem Platz erfolgreich zu sein – wobei er später gestand, nie für möglich gehalten zu haben, dass diese drei Wörter so oft wiederholt und eine solche Bedeutung erhalten würden. Auch Großvater Alcaraz hat früher Tennis gespielt, allerdings nur in der Freizeit. Er hätte nie damit gerechnet, dass sein Enkel diesen Rat so ernst nehmen würde, aber auch nie für möglich gehalten, dass Carlitos einmal so erfolgreich sein würde. Die drei Wörter hatten durchaus ihre Berechtigung: Großvater Alcaraz fand, dass sein Enkel ziemlich clever war (damit hätten wir den Kopf). Ebenso sei er immer mit ganzem Herzen bei der Sache. Was die „Eier“ (im Sinne von Mut, natürlich!) angeht, so riet Großvater Alcaraz dem Jungen, sie positiv einzusetzen, das heißt: um ein Match zu gewinnen, und nicht, um sich zu beschweren.

Das klingt ziemlich amüsant, aber wenn Sie El Palmar einen Besuch abstatten und dort mit den Leuten sprechen – oder in einem Café kleine runde Gebäckstücke, die „Alcaraz-Cojones“, probieren –, wird klar, wie viel Carlos Alcaraz diese drei Wörter bedeuten. Warum sonst hätte er sie sich als Tattoo stechen lassen? Und warum sonst hätte Nike als sein Bekleidungssponsor ihm ein personalisiertes Paar Sneaker mit den Worten „Cabeza, Corazón, Cojones“ sowie den entsprechenden Abbildungen (Kopf, Herz und zwei Tennisbälle, natürlich!) schenken sollen? Alcaraz ist ein Sneakerfan und sammelt seltene Exemplare. Darunter ist auch ein Paar Nike-Schuhe, das der US-Modedesigner Virgil Abloh entworfen hat. Es war für Alcaraz ein Fest, diese personalisierten Schuhe überreicht zu bekommen. So klein sein Kinderzimmer auch ist, für ein weiteres Paar findet sich immer ein Platz.

Sarriá sagt dazu: „Als sein Großvater ihm den Ratschlag gab, war Carlitos noch jung. Er liebt und bewundert seinen Großvater. Dieser Rat hat sich ihm tief eingeprägt.“

Wenn ein Match nicht wie gewünscht verläuft, wenn er das Gefühl hat, eine schwierige Phase zu durchlaufen, denkt Alcaraz an die Worte des Großvaters. Sie geben ihm die Kraft, alles aus sich herauszuholen.

Noch drei andere Begriffe verknüpft Alcaraz mit seinem Großvater: König, Dame, Bauer. Immer wenn er eine Partie Schach gegen seinen Großvater gewann, belohnte dieser ihn mit einer Tüte Süßigkeiten. Alcaraz liebt diesen ruhigen Sport und spielt bis heute, so oft er kann, eine Partie – auch auf der Tour. Großvater Alcaraz fand, dass Schach seinem Enkel helfe, die Gedanken zu ordnen. Es gibt Parallelen zwischen dem Schachbrett und dem Tennisplatz: die Notwendigkeit, jederzeit konzentriert zu sein, da ein einziger unachtsamer Moment den Sieg kosten kann; stets strategisch zu denken und zu versuchen, die Pläne des Gegners zu durchschauen; gleichzeitig Züge zu planen, die diesen in Bedrängnis bringen. Schach schärft den Verstand, macht schnell und wendig.

Großvater Alcaraz sammelt seit Jahren alle möglichen Artikel über seinen Enkel und steht früh auf, um Carlitos beim Spielen zuzusehen. Die Großeltern haben den Blick des Profispielers auf die Welt geprägt. Wenn er zu Turnieren reist, befinden sich in der Tennistasche, die er mit auf den Platz nimmt, Karten mit der „Virgen de la Fuensanta“, der Schutzpatronin von Murcia. Seine Großmutter hat sie ihm geschenkt.

2

Carlos Alcaraz’ Eltern wussten nicht, ob es bei ihrem Sohn trotz seines überragenden Talents für eine Profikarriere reichen würde. Als Carlos acht Jahre alt war, zeigte er bereits beachtliche Leistungen auf dem Platz, aber die Frage stand im Raum, ob er groß genug werden würde. Sein Vater war nicht gerade ein Hüne, und die Frage, ob jemand ein überragender Sportler werden kann, hängt nicht zuletzt von den Genen ab.

Im Tennis ist es so: Man kann genial spielen und alle Schläge wie aus dem Bilderbuch beherrschen, aber wenn die Körpergröße nicht gegeben ist, wird man in der Spitze nicht mithalten können. Kreativität auf dem Platz hat ihre Grenzen. Seine Eltern und sein damaliger Trainer Kiko Navarro konsultierten deswegen Juan López, einen Arzt in Murcia. Er röntgte das Handgelenk von Carlitos und vermaß die entsprechenden Knochen.

„Die Frage der Körpergröße hat seine Eltern umgetrieben. Auch wenn Carlos Mutter relativ groß ist, sein Vater ist eher klein“, erinnert sich Navarro, selbst begeisterter Hobbytennisspieler und Mitglied im Country Club von El Palmar. Nach der Untersuchung konnte er die Familie einigermaßen beruhigen. In der optimistischsten Prognose des Arztes würde Carlos eine Größe von 1,82 Metern erreichen.

Alcaraz’ heutige Körpergröße kommt sehr nah an López’ Schätzung heran: Sie beträgt 1,83 Meter, Carlos ist damit nur ein wenig kleiner als etwa Rafael Nadal oder Roger Federer, die beide 1,85 Meter groß sind. Novak Djokovic misst 1,88 Meter. Dafür hat Alcaraz relativ lange Arme, die ihm die nötige Hebelkraft verleihen, um den Ball hart zu schlagen.

Auch einige Grand-Slam-Titel später ist die Größe des Spielers noch ein Thema. John McEnroe bezeichnet Alcaraz als das größte Talent der letzten 20 Jahre. Es sei eine Freude, ihm zuzuschauen. Er befürchte jedoch, dass große Gegner mit schnellen, hoch aufspringenden Aufschlägen Carlitos „in den Wahnsinn treiben werden“.

Als López den Achtjährigen erstmals untersuchte, betrachtete er die Wirbelsäule und die Biomechanik des Jungen und stellte fest, dass dieser an Apophysitis calcanei litt, einer Entzündung des Knochenansatzes der Achillessehne. In den folgenden Jahren beobachtete López seinen Schützling manchmal beim Training. Er untersuchte ihn, wenn er verletzt war oder Schmerzen hatte. Ebenso hielt Navarro den Arzt über die Fortschritte auf dem Laufenden. Der Jugendliche litt auch an Morbus Osgood-Schlatter. Die Krankheit löst Entzündungen und Wachstumsschmerzen im Kniebereich aus, was aber laut López kein Grund zur Sorge war, da dies bei Jugendlichen häufig auftrete.