12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: CEP Europäische Verlagsanstalt

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Der Intellektuelle ist tot. Es lebe der Intellektuelle! Wiederholt totgesagt präsentiert er sich höchst vital als Teil einer renovierten Ideengeschichte – der Intellectual History. Sie interessiert sich weniger für ewige Weisheiten samt schmückender Aphorismen oder theoretischer Lehrgebäude, sondern vielmehr für die Dynamik und die Konflikthaftigkeit politischer Deutungskämpfe. Sie in ihrer ganzen Lebendigkeit zu erfassen, hat nur wenig mit staubig-antiquarischen Textstudien einer altmodischen Geistesgeschichte zu tun. Die Macht der Ideen zeigt sich erst anhand ihrer Entstehungs- und Entfaltungsbedingungen, anhand eines Ringens um kulturelle Hegemonie, um Aufmerksamkeit in Medien und Öffentlichkeit. Ihr Engagement in solchen Wirkungsräumen des politischen Denkens lässt die Intellektuellen als zentrale Akteure der Ideengeschichte lebendig werden. Im 20. Jahrhundert, diesem unruhigen "Zeitalter der Extreme", durchliefen Geistesarbeiter vielfältige Metamorphosen zwischen Anpassung und Unabhängigkeit. Dem Bild heldenhafter Einzelkämpfer und rückgratstarker Nonkonformisten, das sie gerne von sich selbst zeichneten, entsprachen sie nicht immer. Alexander Gallus zeigt Wege einer akteurszentrierten und kontextorientierten Geistesgeschichte auf. Im Mittelpunkt steht die Figur des Intellektuellen in krisenhaften Zeiten. Was zeichnet ihn aus? Welche Rolle – ob als Parteiarbeiter, Berufskritiker oder Experte – nimmt er wahr? Wie positioniert er sich im ideologischen Weltbürgerkrieg?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 335

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Alexander Gallus, geb. 1972, studierte Geschichte und Politikwissenschaft in Berlin und Oxford. Nach seiner Zeit als Juniorprofessor für Zeitgeschichte – Geschichte des politischen Denkens an der Universität Rostock folgte er einem Ruf auf den Lehrstuhl für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Technischen Universität Chemnitz. Dort leitet er auch den Forschungsbereich zur Intellectual History des 20. und 21. Jahrhunderts.

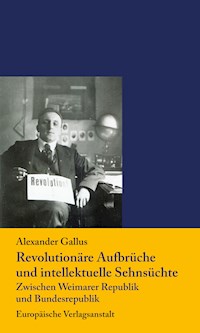

Zu seinen Publikationen zählen u. a.: Heimat ‚Weltbühne‘. Eine Intellektuellengeschichte im 20. Jahrhundert, Göttingen 2012; Die Neutralisten. Verfechter eines vereinten Deutschland zwischen Ost und West 1945–1990, 2. Aufl., Düsseldorf 2006; Revolutionäre Aufbrüche und intellektuelle Sehnsüchte. Zwischen Weimarer Republik und Bundesrepublik, Hamburg 2021.

Alexander Gallus

Intellektuelle in ihrer Zeit

Geistesarbeiter und Geistesgeschichte im 20. Jahrhundert

E-Book (EPUB)

© CEP Europäische Verlagsanstalt GmbH, Hamburg 2022

Alle Rechte vorbehalten.

Coverabbildung: René Magritte, La présence d’esprit

(Die Geistesgegenwart), 1960. © VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Covergestaltung: Christian Wöhrl, Hoisdorf

EPUB: ISBN 978-3-86393-638-9

Auch als gedrucktes Buch erhältlich:

ISBN 978-3-86393-140-7

Informationen zu unserem Verlagsprogramm finden Sie im Internet unter www.europaeischeverlagsanstalt.de

Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.

Inhalt

Einleitung

1.Intellectual History mit Intellektuellen und ohne sie

Facetten neuerer geistesgeschichtlicher Forschung

2.Visionen und Kontexte

Quentin Skinner und die Schule von Cambridge

3.Shklars und Skinners ideenhistorische Meisterkurse

Notizen zu einer ausgebliebenen Debatte

4.Intellectual History und Geschichte der Intellektuellen

Wanderungen im Grenzgebiet von Ideen- und Zeitgeschichte

5.Historik und Politik im Widerstreit

Über das schwierige Nachbarschaftsverhältnis zweier Disziplinen

6.Wissen und Ideologie

Das 20. Jahrhundert historisieren

7.Zeitalter und Lebensform der Demokratie

Zur politischen Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts

8.Intellektuelle im Zeitalter der Extreme

Von Versagens- und Heldengeschichten

9.Mit Geistesarbeitern auf dem Schwebebalken

Weimarer Intellectual History und die Erkundung prekärer Lagen

10. Metamorphosen des Intellektuellen im 20. Jahrhundert

Peter Alfons Steiniger zwischen Weimarer Republik und DDR

11. Was ist und was will eine Intellectual History der Bundesrepublik?

Konstellationen und Koordinaten einer Vermessung

Anmerkungen

Ausgewählte Literatur

Drucknachweise

Personenregister

Einleitung

Die Ideengeschichte steht regelmäßig im Verdacht, angestaubt und altmodisch zu sein, sich mit Gedankenspielen schönerer Welten im Geiste zu befassen, statt den Realitäten menschlicher Existenz ins Auge zu sehen. Spätestens während der 1960er und 1970er Jahre, als System- und Strukturanalysen Einzug in die Geschichtswissenschaft hielten, trat die Erforschung von Ideen und ihren Genealogien in den Hintergrund. Angesichts des gleichzeitigen Bedeutungsverlusts von Persönlichkeit und Individuum gegenüber kollektiven Antriebskräften der Geschichte und einer ebenso ‚versozialwissenschaftlichten‘ wie biographieaversen Politologie geriet mit dem Intellektuellen zunehmend auch der zentrale Akteur der Ideengeschichte aus dem Blick.

Mit den sich zum Teil parallel vollziehenden linguistic und cultural turns erlebte die Ergründung von Ideen und ihren Protagonisten, den Intellektuellen, aber eine Renaissance. Dabei vollzog sich kein Rückzug auf frühere Kommandoposten einer Geistesgeschichte, die von unverbrüchlichen, wenn nicht ewigen Leitvorstellungen und großen, präzeptorengleichen Denkern ausging, sondern eine Erneuerung der Ideengeschichte als Intellectual History. So großen Anteil die französische Mentalitätsgeschichte und die deutsche Begriffsgeschichte auch daran hatten, wirkten doch Innovationen rund um den Universitätsort Cambridge am nachdrücklichsten auf die ideenhistoriographische Grundsanierung ein. Bald sollte die Rede von einer lehrreichen, gerne besuchten Schule sein: der „Cambridge School“. Selbst deren Kritiker gestehen ihr anerkennend zu, die Ideengeschichtsschreibung revolutioniert zu haben.1

Sucht man nach einem Anführer dieser Revolution, nach ihrem Danton oder Cromwell, so ist er in der Person Quentin Skinners zu finden. 1969 veröffentlichte er – einem publikatorischen Paukenschlag gleich – seinen Aufsatz Meaning and Understanding in the History of Ideas, in dem er gegen die bisherigen Granden und deren Traditionsbegründung der Ideenhistorie mit Schwung anschrieb.2 Er überzog Leo Strauss und seine Vorstellung einer Great Tradition ebenso mit scharfer Kritik wie den Begründer des Journals of the History of Ideas und Autor des Werkes The Great Chain of Being Arthur Oncken Lovejoy. Insbesondere über dessen Ansicht, es sei möglich, „unit ideas“ – Elementarideen – zu isolieren, die unabhängig von historischen Szenarien und Bedingungen in Reinform existierten, mokierte sich Skinner. Dies hatte für ihn wenig mit der methodisch begründeten Arbeit eines Historikers zu tun, sondern diente lediglich der Mythenbildung.

Skinner und weitere Vertreter der sich so ungeplant wie selbsttätig vollziehenden Cambridger Schulbildung etablierten eine kontextorientierte Intellectual History, die sie den älteren geistes- und philosophiegeschichtlichen Zugängen entgegensetzten. Die Cambridge School formte eine Geschichte von Denkern, Ideen und Konzepten, die in einen lebensweltlichen, sprachlichen, sozialen, kulturellen und politischen Kontext eingebettet sind. Dabei geht es um eine Verknüpfung zwischen dem interpretatorischen Gestus des Betrachters und der Intentionalität des Denkers, dessen Texte einer sozialen Handlung gleichen. Anhand solcher Praktiken und Bedingungen, welche die Entwicklung von Ideen und Wissen beeinflussen, werden auch Austauschprozesse zwischen Intellektuellen sichtbar. Sehen die einen in der Intellectual History einen Oberbegriff oder eine Mischform verschiedener Traditionen aus geistes-, diskurs- und begriffsgeschichtlichen Ingredienzen, erkennen andere in den Intellektuellen als Trägern und Vermittlern von gedanklichen Transferprozessen oder Netzwerken Schlüsselfiguren, um der Ideengeschichte jenseits reiner Textlichkeit neues Leben einzuhauchen.

Die Intellectual History tritt in verschiedenen Formen auf − mit Intellektuellen und ohne sie. Im Deutschen wäre es daher angebracht, aufgrund des kaum angemessen zu übersetzenden Terminus der Intellectual History von Intellektuellengeschichte ohne und mit Bindestrich (also Intellektuellen-Geschichte) zu sprechen, je nachdem, ob der Autor, Akteur, Denker und Schriftsteller im Mittelpunkt steht oder nicht. In Skinners Werken zu Hobbes, Machiavelli und den Figurationen des frühneuzeitlichen Denkens spielt der Typus des öffentlichen Intellektuellen, der coram publico so unabhängig wie leidenschaftlich für seine Überzeugungen, Gesellschafts- und Politikvorstellungen eintritt, noch keine Rolle. Zumindest wäre die Bezeichnung solcher Akteure als „Intellektuelle“ für diese Epoche anachronistisch. Allerdings gibt es guten Grund, spätestens anhand von Konstellationen der Aufklärungszeit wie der Affäre Calas, die sich zu einem Grundsatzstreit über Toleranz, Religions- und Staatskritik auswuchs, Intellektuelle avant la lettre zu entdecken.

Dennoch gilt der Intellektuelle zumeist als Sozialfigur des 20. Jahrhunderts und die Affäre Dreyfus als seine Geburtsstunde. Dieser individuelle Justizfall entwickelte sich zu einer prinzipiellen Bewährungsprobe der öffentlichen Moral, in der „Anwälte des Allgemeinen“ gefragt waren, wie Intellektuelle später einmal von Pierre Bourdieu genannt werden sollten. Émile Zola formulierte am 13. Januar 1898 in der Zeitung L’Aurore mit J’accuse…! den vielleicht berühmtesten Schlachtruf der Intellektuellengeschichte. In unnachgiebiger Konfrontation standen sich bald zwei Phalangen gegenüber, die Dreyfussards und Antidreyfussards – als Prototypen der Intellektuellen respektive Antiintellektuellen. Schon in dieser Ursprungsszenerie zeigt sich, wie umstritten der Intellektuellenbegriff von Anfang war und wie er sich erst im Laufe der Zeit – zumal in Deutschland – vom Schimpfwort zum Ehrentitel wandelte.3

Wer den frei flottierenden Geist mit der geordneten Macht in ein fruchtbares Wechselspiel bringen wollte – wie einst Heinrich Mann und später hartnäckige Vertreter einer Geistesaristokratie in der Nachfolge von Platons Philosophenkönigen –, galt als suspekt, wenn nicht gefährlich, undeutsch-westlich und staatsgefährdend. Noch 1986 identifizierte Jürgen Habermas den großen Soziologen Max Weber als Kronzeugen für jene gerade in Deutschland anzutreffende Ausprägung eines Intellektuellen, der Intellektuelle „Intellektuelle“ schimpft. So habe Weber in seinem berühmten Vortrag über Politik als Beruf der professionellen Rationalität des Berufspolitikers die politisch dilettierenden Schriftsteller samt ihrer „ins Leere laufenden Romantik des intellektuell Interessanten ohne alles sachliche Verantwortungsgefühl“ gegenübergestellt.4 Gelegentlich sprach er auch abfällig von „Tintenfassromantikern“ und „Phrasendreschmaschinen“.5

Bei Weber lassen sich aber nicht nur Zeugnisse für eine abschätzige Meinung zu Intellektuellen finden, sondern auch Anhaltspunkte für eine Deutungslinie, die im Intellektuellen einen wichtigen Akteur erkennt, um den Herausforderungen moderner Gesellschaften produktiv zu begegnen. Dies gilt zumindest für die Zeit ab der langen Jahrhundertwende „1900“, die von einer „Doppelrevolution“ gekennzeichnet gewesen sei, wie sie insbesondere Gangolf Hübinger herausgearbeitet hat.6 Zum einen zeigte sich diese zweifache Umwälzung angesichts der voranschreitenden Demokratisierung und Pluralisierung von Lebensformen und Weltbildern, zum anderen anhand einer starken Tendenz zur Verwissenschaftlichung, die auch vor sozioökonomischen und politischen Ordnungsideen nicht Halt machte. Der beschleunigte Erfahrungswandel in sich neu formierenden, heftig pulsierenden, bis zur Zerreißprobe angespannten Massengesellschaften forderte den nüchternen „Wirklichkeitswissenschaftler“ ebenso wie den intellektuellen Zeitdiagnostiker heraus.

Weber sang ein Loblied nicht nur auf die Rationalisierung, sondern auch auf die Intellektualisierung. Während die erste Funktion ihm zufolge wesentlich auf den nach Wertfreiheit strebenden Gelehrten zutraf, suchte er im zweiten Fall nach Akteuren, die durch „eigene innere Nötigung“, so formulierte er es einmal, „die Welt als einen sinnvollen Kosmos erfassen und zu ihr Stellung nehmen können“.7 Neben dem auf „Entzauberung“ zielenden analytischen Scharfsinn begriffsgenauer und unbestechlicher Wissenschaft erkannte Weber einen beachtlichen Bedarf an „Intellektualismus“ und dessen Trägerschichten, den kultur- und weltbildprägenden, ja „weichenstellenden“ Intellektuellen. Weber selbst, der „Gelehrten-Intellektuelle“, verband beides in seiner Person und begegnete so in kongenialer Weise den Herausforderungen einer von „Wissen“ und „Ideologie“ geprägten Moderne.

Während Weber den „Literaten“ ob ihrer mangelnden Verantwortungsethik und ihres bloßen Ästhetizismus wenig abgewinnen konnte, schätzte er den wissenschaftlich gebildeten Ideenkämpfer sehr. Wenngleich er dies abgestritten hätte und auf einer strikten Rollentrennung beharrte, kollidierte in seiner Person der „kühle Ordnungsdenker“ mit einem „rigorosen Ideenkämpfer“, der Gelehrten-Intellektuelle mit dem kommentar- und urteilsfreudigen Zeitkritiker im Spannungsfeld von Rationalität und Radikalität.8 Dabei war gerade der Konflikt, der Kampf, ein Modus, der Weber besonders zusagte. Insofern wäre er ein idealer Proband für eine ideengeschichtliche Untersuchung à la Skinner, zu deren Aufgaben es zählt, gerade die Kampfsituation widerstreitender Ideen und Interessen erkennbar werden zu lassen. Worte erscheinen dann manches Mal wie Taten, und der Stift wird zum mächtigen Schwert.9

Der Intellektuelle war als Akteur im 20. Jahrhundert umso stärker gefordert, als er in polemischen politischen Grundkonstellationen Übersicht zu bewahren und Stellung zu beziehen hatte. Er war eingebunden oder auch eingespannt in das Ringen der großen politischen Ideologien und Paradigmen: in den Kampf zwischen Autoritarismus und Demokratie, zwischen Sozialismus und Kapitalismus, Bolschewismus und Faschismus. Der ideologische Weltbürgerkrieg hielt zahlreiche Minenfelder bereit, verlangte bisweilen Arrangements in Zwischenwelten und Wendigkeit erfordernde Flankenwechsel.10 Früh wurde der Verdacht geäußert, dass die Intellektuellen allzu häufig wenig Rückgrat bewiesen und sich zu willfährigen Gesellen der jeweils herrschenden Strömung gemacht hätten. Schon in seinem berühmten Text über Geist und Tat von 1910/11 hatte Heinrich Mann gewarnt: „Ein Intellektueller, der sich an die Herrenkaste heranmacht, begeht Verrat am Geist.“11

Berühmt in diesem Zusammenhang ist aber vor allem die 1927 erstmals konzentriert von dem französischen Philosophen Julien Benda vorgetragene Klage über den Verrat der Intellektuellen.12 Für ihn waren Intellektuelle universellen Werten verpflichtet. Sie sollten nach Wahrheit, Vernunft und Gerechtigkeit streben. Konkret nennt er in der Einleitung zur Neuausgabe seiner Schrift von 1946 leitgebende Prinzipien, wie sie in der Erklärung der Menschenrechte oder in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung festgeschrieben wurden. Hingegen dürfe die Tätigkeit der Intellektuellen nicht auf praktische politische Ziele ausgerichtet sein. Insbesondere sei es ihnen strikt untersagt, konkreten politischen Bewegungen zu dienen, gleich ob diese einer Klassen-, Rassen- oder Nationalleidenschaft folgten. Als Haltungen, die dem Intellektuellen zuwiderliefen, erwähnte Benda ausdrücklich die Verherrlichung des Staates, der Familie (zu Lasten des Individuums) und korporatistischständischer Organisationen. All dies sei regelmäßig mit einem übersteigerten Ordnungsdenken verbunden, das er für ein großes Übel hielt.13

Selbst wenn spätere Kritik an politischen Leidenschaften und ideologischen Verblendungen von Intellektuellen nicht ausdrücklich an Benda anknüpfte, so hatte er doch einen Grundton mit Wiedererkennungswert gesetzt. Ralf Dahrendorf erinnerte beispielsweise an die Versuchungen der Unfreiheit von Intellektuellen in Zeiten der Prüfung, die das 20. Jahrhundert insbesondere in Gestalt von Kommunismus und Nationalsozialismus bereithielt.14 Nicht wenige seien den Verlockungen der beiden Großtotalitarismen erlegen, ob im Streben nach Bindung und Hoffnung oder nach Bindung und Führung. Es habe aber auch „Unversuchbare“ wie Karl R. Popper, Raymond Aron oder Isaiah Berlin gegeben, die eigentlichen Helden in Dahrendorfs langem Essay. Statt Partei zu ergreifen, hätten sie in erhitzten Zeiten einen kühlen Kopf und den Durchblick behalten.

Auch der Soziologe Wolf Lepenies ging mit den Intellektuellen hart ins Gericht, hätten sie doch gerade in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vielfachen Verrat an universellen Werten und Ideen geübt. Erst die Dichter und Denker Ostmitteleuropas, die sich vor und nach der Epochenwende von 1989/90 für einen politischen Systemwechsel in Richtung Demokratie engagierten, sorgten in seinen Augen für eine gewisse Rehabilitierung des Intellektuellen.15 Das auch dies kein irreversibler Prozess war, daran erinnerte Anne Applebaum jüngst in direkter Bezugnahme auf Bendas Klassiker. Eine neue Verlockung des Autoritären sei in den Transformationsländern Ostmitteleuropas – und nicht nur dort – erkennbar und werde durch manch wortmächtigen Beitrag von Intellektuellen unterstützt.16

In jedem Fall bleibt es für Intellektuelle eine heikle Aufgabe, den angemessenen Standort in unruhigen Zeitläuften zu finden. Ihnen wird häufig eine so öffentliche wie politische Rolle zugeschrieben, die aber zugleich mit der Warnung einhergeht, sich nicht zu sehr einzumischen. Es dominiert dann das – gerne auch von den Intellektuellen selbst gezeichnete – Bild eines heldenhaften Einzelkämpfers und rückgratstarken Solitärs, der selbst noch in der Niederlage siegt, weil er seinen ethischen Maßstäben und Grundüberzeugungen treu bleibt. Damit verknüpft ist häufig die Vorstellung vom bindungslosen, ja freischwebenden Intellektuellen, wie sie vor allem auf Karl Mannheim zurückgeführt wird. Gerade angesichts dieser sozialen Emanzipiertheit und der Befreiung von der Seinsgebundenheit seien Intellektuelle in der Lage, von ihrem Status zu abstrahieren, Kritik als Beruf17 zu wählen und eine bessere Einsicht in den Gesamtzusammenhang der Gesellschaft zu gewinnen.

Ist es also am besten, wenn sich Intellektuelle nicht die Finger schmutzig machen und den Staub aufwirbelnden politischen Tageskampf nur aus gesicherter Distanz beobachten? Soll ihnen die Rolle von entrückten Priestern und Wächtern vorbehalten sein, die das Große und Ganze im Blick behalten, Parameter der Gerechtigkeit taxieren und auf die Einhaltung universeller Werte pochen? Eine solche Positionierung hat dem Intellektuellen allerdings ebenfalls Kritik eingebracht, weil er angesichts dieses Idealbilds der Gesellschaft, der er nützen, die er schützen soll, womöglich so fernsteht, dass er ohne innere Beteiligung bloß ein notorischer Außenseiter, Nörgler und Besserwisser bleibt. Michael Walzer widmete sich intensiv dem Spannungsfeld zwischen den Polen Kritik und Gemeinsinn, Zweifel und Einmischung.18 Dabei nahm er den Typus des Intellektuellen als radikalen Außenseiter und integren Moralisierer aufs Korn. Walzer forderte vom Intellektuellen Identifikation mit dem Gemeinwesen, das er kritisiert. Dem Modell des „leidenschaftslosen Fremden“ oder „entfremdeten Einheimischen“ setzte er jenes des „mit seiner Gesellschaft verbundenen Kritikers“ entgegen. Dieser sei eine Art „örtlicher Richter“, der seine „Autorität aus der Auseinandersetzung mit seinen Gesellschaftsgenossen“ gewinne – im Gegensatz zum „imperialen Richter“, der „an einem privilegierten Ort“ verharre und „Prinzipien […] mit unpersönlicher (intellektueller) Strenge zur Anwendung“ bringe. Diese „alternative Beschreibung“ des Gesellschaftskritikers, dessen war sich Walzer bewusst, muss mit dem Vorwurf leben, „philosophisch unanständig“ zu sein, weil sie weder universellen Maßstäben gerecht wird noch das Distanzgebot befolgt.19

Wenngleich mit dem philosophischen Anstand ringend, sprach sich der Kommunitarist Walzer eindeutig für den internal gegenüber dem external critic aus. Dies dürfte in mancherlei Hinsicht dem entsprochen haben, was auch dem britischamerikanischen Historiker Tony Judt als Leitbild des Intellektuellen vorschwebte: weder autoritären Lockungen erliegen noch vom vornehmen Rückzugsposten weltfremde Radikalkritik üben. Mit Sorge betrachtete Judt den Übergang in eine Welt, „die zunehmend auseinanderfällt in isolierte, verunsicherte Individuen und unkontrollierte Kräfte“. Er setzte auf die „legitime Autorität des demokratischen Staates“ als „bestmögliche Vermittlungsagentur“.20 Um diese Hoffnung lebendig zu halten, seien Intellektuelle nötig, die sich dem Staat zugehörig fühlen, ihn zugleich aber durch ihre Kritik in Bewegung halten und verbessern wollten. Mit seinem Plädoyer für die Rückkehr des politischen Intellektuellen wollte Judt die Dramen des 20. Jahrhunderts vor dem Vergessen bewahren, um der Gefahr des trügerischen Bewusstseins vorzubeugen, „dass wir die Geschichte verstanden haben und nun, unbelastet von den Irrtümern der Vergangenheit, voranschreiten können in eine andere, eine bessere Zeit“.21 Die Erinnerung an das zurückliegende Säkulum solle das Bewusstsein dafür wachhalten, was Krieg, Vertreibungen, Zerstörungen und Massenmorde eigentlich bedeuten. Große Sorge bereitete Judt auch der Abschied von einem genuin politischen Denken gegenüber ökonomischen Antriebskräften und sonstigen alternativlos wirkenden Sachzwängen. Auch um dem abschreckenden Szenario eines unpolitischen Zeitalters mit staatsfernen Akteuren und populistischen Ressentiments entgegenzuwirken, wünschte sich Judt die Rückkehr nonkonformer und unabhängiger Intellektueller, die prinzipiell rebellisch oder wenigstens skeptisch eingestellt sein mussten, in demokratischen Gesellschaften aber auch die Fähigkeit zu moderater, reformorientierter Kritik (notfalls auch zu Lob und Affirmation) besitzen sollten.

Nach Walzer war so etwas wie ein Mäßigungsgebot für Intellektuelle erforderlich, damit deren Hang zur Abweichung und Entfremdung in funktionstüchtigen Demokratien nicht zur radikalen gesellschaftlichen Entkopplung führte. Eine entsprechende Selbstbescheidung fiel angriffslustigen Intellektuellen nicht leicht, ist ein solcher Modus doch auch Ausdruck eines Unbehagens gegenüber der Absorption und Akzeptanz in einem politisch-gesellschaftlichen System von westlichen Demokratien wie der Bundesrepublik. Aufmüpfige Geistesarbeiter haderten bisweilen mit der neuen Risikolosigkeit intellektueller Kritik und Intervention. Es ließ sich insbesondere bei dem einen oder anderen früheren Heroen der Weimarer Intellektuellenszene ein Gefühl der Sehnsucht nach der alten Entfremdung feststellen.22 Zu akzeptieren, dass die Intellektuellen mit den Jahren als fester und wichtiger Bestandteil von Staat und Gesellschaft galten, erforderte einen längeren dialektischen Lernprozess. In der politischen Kultur der Demokratie waren ihre Einmischung, ihr Protest, ihre Manifeste und Offenen Briefe nun geradezu erwünscht. Habermas begrüßte diesen nach seiner Beobachtung ungewöhnlich langwierigen, ja verspäteten Vorgang einer Etablierung des Intellektuellen in Deutschland. Der „Schritt zur Normalisierung“ seines „öffentlichen Engagements“ und zur Akzeptanz als legitimer Player im politischen Geschehen vollzog sich erst im Verlauf der bundesrepublikanischen Geschichte – schließlich hatte in der ersten Jahrhunderthälfte eine Affäre Dreyfus wie in Frankreich gefehlt.23

Manches Mal wurde nicht nur im deutschen Falle der Habitus der Entfremdung von den Intellektuellen allerdings übersteigert und regelrecht zelebriert. Darüber belustigte sich Michael Walzer im Falle von Jean-Paul Sartre („Herausgeber der einflussreichsten Zeitschrift im Nachkriegseuropa“), Jürgen Habermas, Herbert Marcuse und Michel Foucault („etablierte und hochgeehrte Professoren“; Marcuse zudem für einige Zeit im Sold des amerikanischen Geheimdienstes). „Entfremdung“ kann mithin keine „gesellschaftliche Konstellation“ meinen, vielmehr eine „geistige Verfassung“, eine bewusst imaginierte und eingenommene Haltung.24 Walzer spottete über derartige intellektuelle Selbstheroisierung: „Der ärgerliche und entfremdete Gesellschaftskritiker rennt mit dem Kopf gegen die Gummiwand. Er erlebt uneingeschränkte Toleranz, während er Respekt im Widerstand sucht.“25

Das Rollenverständnis und die Metamorphosen des Intellektuellen werden noch vielfältiger, sobald man das 20. Jahrhundert – das deutete sich bereits im Rekurs auf Max Weber an – nicht nur als Zeitalter der großen Ideologiekonflikte auffasst, sondern auch als Wissensgesellschaft. Dann tritt ein neuer Typus des Experten hervor, der aufgrund seiner fachlichen Fähigkeiten überhaupt erst in der Lage ist, die Mechanismen ebenso komplexer wie kleinteiliger gesellschaftlicher Systeme zu verstehen. Michel Foucault sprach vom „spezifischen Intellektuellen“, der seinen universellen Vorgänger sukzessive ablösen werde. Der französische Philosoph identifizierte diesen neuen Typus, der bereits einer Epistemisierung des Politischen26 Ausdruck verlieh, vor dem Hintergrund des heraufziehenden Atomzeitalters. Die Geschichte lässt sich aber über die Entwicklung anderer für besonders relevant gehaltener Leitwissenschaften bis hin zur Virologie und Epidemiologie im Zuge der Corona-Krise fortschreiben.27

Überhaupt sind es Krisenzeiten, in denen die Stunde der Intellektuellen schlägt. Dann sprießen ihre Zeitdiagnosen und sind ihre gesellschaftstherapeutischen Rezepte gefragt. Mal beruht die Überzeugungskraft auf fachlicher Expertise, mal auf einordnender Übersicht und der Verknüpfung vielfältiger Problembündel in normativer Absicht. Wie auch immer Intellektuelle sich ihre Autorität und Reputation sichern, werden sie doch nicht ohne Urteilskraft und den Mut zu harter Stellungnahme auskommen. Eine stabile, unnachgiebige Haltung ist in ihrem Falle gefragt, weniger hingegen eine klare Parteibindung und ideologisches Dogma.

Auch wenn Intellektuelle eine insoweit unabhängige Warte beanspruchen können, werden sie – im besten Fall – Widerspruch hervorrufen und ihre Urteile womöglich sogar als anmaßend oder falsch, jedenfalls anstößig gelten. Dies ließ sich jüngst nach dem russischen Überfall der Ukraine und der Rückkehr des Krieges nach Europa an einer hitzigen Debatte rund um mehrere öffentliche Interventionen ablesen. Die Auseinandersetzung setzte Ende April 2022 mit einem Offenen Brief von 28 Intellektuellen (darunter Alice Schwarzer, Reinhard Merkel, Martin Walser und Harald Welzer) an Bundeskanzler Olaf Scholz ein, den die Zeitschrift Emma veröffentlichte.28 Darin forderten sie u.a., auf die Lieferung von schweren Waffen in die Ukraine zu verzichten und rasch einen Waffenstillstand herbeizuführen. In Reaktion darauf wurde in einer weiteren Initiative, die Ralf Fücks und das „Zentrum Liberale Moderne“ verantworteten, der Kanzler zu kontinuierlichen Waffenlieferungen animiert, um die Ukraine zu stärken und zugleich für „unsere Sicherheit und die Grundwerte des freien Europas“ zu kämpfen.29 Diesen Offenen Brief veröffentlichte die Wochenzeitung Die Zeit ebenso wie einen weiteren Appell Waffenstillstand jetzt!, deren Unterzeichner-Liste von Jakob Augstein über Julian Nida-Rümelin und Ilija Trojanow bis zu Juli Zeh reicht.30

Bemerkenswert ist, mit welcher Robustheit und Unerbittlichkeit die unterschiedlichen Positionen einander vorgehalten wurden. Eine solche Konsequenz und Kompromisslosigkeit gehört wohl zu einer scharfen Debatte dazu. Weniger glücklich und teilweise an alte Muster von Intellektuellenschmähungen erinnernd, waren solche Einwürfe, die grundsätzliche Zweifel an der Legitimität der konträren Argumentation oder sogar der Integrität der geistigen Sparringspartner äußerten. Spätestens der Twitter-Kommentar des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk zum Waffenstillstands-Appell von Ende Juni 2022 erinnerte an die Schimpfwort-Tradition: „Nicht schon wieder, what a bunch of pseudo-intellectual loosers [sic!]“. Sie sollten sich mit ihren „defätistischen ‚Ratschlägen‘ zum Teufel scheren“.31

Ein gutes Zeugnis über die Streitkultur des Landes ließ sich anhand dieser Intellektuellen-Debatte nicht ausstellen. Etwas überspitzt formuliert, konnte man den Eindruck gewinnen, der Freund-Feind-Modus des Krieges habe sich auf die geistige Kampfarena übertragen. Der Grundsatz des agree to disagree, der in Deutschland erst mühsam eingeübt werden musste, wirkte brüchig oder zumindest angeknackst. Mancher Beobachter kritisierte vor dieser Kulisse, dass es vielen Kommentatoren in diesem Streit offenbar nicht länger um Argumente gehe, sondern um einen Frontalangriff auf Charakter und Vertrauenswürdigkeit des Gegenübers.32 Offene Briefe gehörten zu offenen Gesellschaften, harter inhaltlicher Streit über Grundsatzfragen sei für Demokratien konstitutiv, unterstrich ein anderer Kritiker, um auf eine neue Schieflage aufmerksam zu machen.33 Einige der Vorwürfe, die insbesondere den als pazifistisch rubrizierten intellektuellen Kombattanten während der Ukraine-Debatte gemacht wurden, erinnerten an lang eingeübte Muster der Intellektuellenkritik: Es mangele ihnen an (militärischem) Sachverstand und (politischer) Verantwortung, dafür richteten sie sich umso lieber in sicherer Entfernung vom Kriegsgeschehen in idealistischen Wolkenkuckucksheimen ein.

Seit jeher ist es eine grundsätzliche Streitfrage, wie viel Moral und Empirie ins „engagierte Beobachten“, von dem zuerst Raymond Aron sprach,34 einfließen soll. Möglicherweise muss der Welterklärer sich auch mit dem spezifischen, ja statistischen Intellektuellen zusammentun, um „finanz- und geldpolitische Zusammenhänge“ richtig zu deuten, die das „Herrschaftswissen unserer Zeit“ seien.35 Selbst wer im Anschluss an Auguste Comte für einen neuen „positivistischen Katechismus“ plädiert,36 wird die so verstandenen Intellektuellen kaum aus der Öffentlichkeit heraushalten können.

Expertenwissen kann als intellektuelle Wirkungsform heutzutage nicht nur im Arsenal der arcana imperii verbleiben und Wirkung entfalten, sondern es wird auch den Anforderungen einer zunehmenden Medialisierung genügen müssen. Intellektuelle sind um Öffentlichkeit ringende Akteure: Medien-Intellektuelle, die sich den materiell-kulturellen Bedingungen ihres Wirkens durch Einbindung in ein Netzwerk aus Verlagen, Medien und Mentoren stellen müssen.37 Die Intellektuellen sind nach wie vor eng in die Struktur der Öffentlichkeit und deren Wandlungen eingebunden. Die Transformationen im Zeichen des Internets und von Social Media würden dabei dem klassischen Geistesarbeiter nicht gut bekommen, klagte Habermas anlässlich der Verleihung des Bruno-Kreisky-Preises 2006: Mit der „Entformalisierung der Öffentlichkeit“ ginge eine „Entdifferenzierung entsprechender Rollen“ einher, die Intellektuelle zuvor in herausgehobener Weise ausüben konnten. Deren Beiträge, Manifeste, Auftritte und Interventionen bleiben für einen nostalgisch gestimmten Habermas als „Frühwarnsystem“ angesichts eines „avantgardistischen Spürsinns für Relevanzen“ so notwendig wie jeher, sie verlieren aber in der neuartigen medialen Kulisse an Kraft und Konzentration – ein weiterer „Strukturwandel der Öffentlichkeit“.38

Diese Klage über den neuerlichen Niedergang des Intellektuellen signalisiert zugleich, dass er Teil einer breiter zu rekonstruierenden Intellectual History ist, die Fragen der Ideen-, Medien- und Zeitgeschichte miteinander in Beziehung setzen muss. Biographien sind zu berücksichtigen, Erfahrungszusammenhänge und Erwartungshorizonte zu rekonstruieren, mediale und anderweitige Ermöglichungs- und Wirkungsräume intellektueller Existenz auszuleuchten. Eine „Denkgeschichte von Buch zu Buch“, von der Karl Mannheim einmal sprach, genügt nicht den Ansprüchen einer modernisierten Geistesgeschichte, die stattdessen „intellektuelle Kraftfelder“ vermessen und Geistesarbeiter in vielfältige Beziehungsgeflechte einbinden will.39

Eine solche Kontextualisierung und Historisierung dürfte den Intellektuellen selbst nicht immer gefallen, zumal solchen nicht, die an die eigene Heldengeschichte glauben. Intellektuelle waren und sind in der Regel aber nicht so ungebunden und freischwebend, wie es die berühmten, bis heute dominanten Definitionen dieser zu unabhängiger Kritik so befähigten Sozialfigur des Außenseiters und Einzelkämpfers nach wie vor suggerieren. Das zeigen auch die in diesem Band versammelten Beiträge, die zwischen 2008 und 2022 entstanden sind und sich einer ebenso akteurszentrierten wie kontextorientierten Intellectual History verpflichtet wissen. Sie handeln von der Figur des Intellektuellen wie von Figurationen des Geistes, vom Wirken des Geistesarbeiters in seiner Zeit und von den Möglichkeiten einer renovierten, neuen Ideengeschichte. Sie stellen zugleich ein Plädoyer für einen Mittelweg zwischen peniblen Textstudien und einer Rekonstruktion von Entstehungs- und Wirkungskontexten dar und machen sich für einen die Disziplinen versöhnenden Ansatz stark.40 Eine fächerübergreifende, kraftvoll und vital wirkende Intellectual History bringt Perspektiven der Geschichts- und Politikwissenschaft, der Philosophie und Soziologie zusammen. Und wer die Geschichte des Intellektuellen kennt, darf im Falle einer nächsten Phase seines Siechtums ebenfalls frohlocken und fest auf eine umso munterere Wiedergeburt hoffen. Auch im 21. Jahrhundert dürfte der mittlerweile anpassungserprobte Intellektuelle seinen mehr oder weniger distanzierten Beobachtungsposten finden.

1.

Intellectual History mit Intellektuellen und ohne sie

Facetten neuerer geistesgeschichtlicher Forschung

Mit einiger Regelmäßigkeit ist von der Dämmerung oder sogar dem Ende der Intellektuellen die Rede. Jürgen Habermas beispielsweise gestand 2006 einmal, nicht frei zu sein von einer Lieblingsbeschäftigung der Intellektuellen, nämlich in fast schon ritueller Form den Niedergang „des“ Intellektuellen zu beklagen. Angesichts eines erneuten Strukturwandels der Öffentlichkeit bleibe ihm allerdings kaum anderes übrig, als in das Lamento einzustimmen, schließlich bekomme unsere Mediengesellschaft der klassischen Gestalt des Intellektuellen schlecht. Der vor allem durch das Fernsehen bewirkte iconic turn und eine durch das Internet zunehmend entformalisierte, entdifferenzierte Öffentlichkeit beraubten den Intellektuellen seiner vormaligen Protagonistenrolle und ließen ihn zunehmend altmodisch erscheinen.1

Die Wehklage „Der Intellektuelle ist tot!“ lässt sich allerdings bereits nach einem kursorischen Blick auf jüngere Forschungsanstrengungen und Publikationen leicht um den hoffnungsfrohen Ausruf „Es lebe der Intellektuelle!“ ergänzen. Das gilt für den Intellektuellen als Forschungsobjekt wie für das weite Feld der Intellectual History insgesamt, die die Geschichte der Intellektuellen als Einzelpersonen oder Gruppen einschließt, aber auch als Ideen-, Begriffs-, Denk-, Sprach-, Diskurs-, Wissenschafts- und Institutionengeschichte verstanden und betrieben werden kann.2 Über viele Jahre hinweg fristete die deutsche Intellectual History oder Geistesgeschichte ein Schattendasein. Schließlich galt sie der ab den 1970er Jahren ständig an Einfluss gewinnenden Sozialgeschichtsschreibung als wenig zeitgemäß und überholt. Vielfältige Impulse für eine methodische Erneuerung durch die Intellectual History der Cambridger Schule, die französische Mentalitätsgeschichte, aber auch die deutsche Begriffsgeschichte machten sie allerdings wieder salonfähig.3

Der Gegensatz zwischen der Erforschung von intellektuellen Gipfelwanderungen und den Niederungen gesellschaftlicher Realitäten4 besteht so kaum noch, seit die verschiedenen Vertreter einer Intellectual History nicht länger nur die Texte der großen Denker in gleichsam überzeitlicher Absicht analysieren und interpretieren, sondern sich stattdessen um eine umfassende „historisierende“ Kontextualisierung des politischen Denkens bemühen. Ein solcher verschiedene Schulen, Methoden und Fächer (so neben der Geschichtswissenschaft vor allem die Philosophie, Politikwissenschaft und Soziologie) integrierender geistesgeschichtlicher Ansatz lag auch dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgelobten Schwerpunktprogramm „Ideen als gesellschaftliche Gestaltungskraft im Europa der Neuzeit“ in den Jahren 1997 bis 2003 zugrunde.5 Hauptziel war die Erneuerung einer in Deutschland scheinbar erstarrten Geistesgeschichte, die mit den Worten des im Ausschreibungstext zitierten Peter Burke die „ruinöse Alternative zwischen einer Geistesgeschichte, die die Gesellschaft ausklammert, und einer Sozialgeschichte, die das Denken ausklammert“, überwinden sollte.6 Der einer „erneuerten Geistesgeschichte“ verpflichtete Band von Lutz Raphael und Heinz-Elmar Tenorth versteht sich als „so etwas wie eine vorläufige Bilanz dieser gemeinsamen Anstrengungen“, die in insgesamt 31 geförderten Projekten unternommen wurden.7

In seiner resümierenden Bestandsaufnahme unterstreicht Lutz Raphael nochmals den Renovierungsbedarf der Ideen- und Geistesgeschichte gerade innerhalb der deutschen historischen Forschung. Diese solle sich zuvorderst der Aufgabe stellen, den „komplexen Wirkungszusammenhang zwischen Ideen und Gesellschaft“ genauer als bisher darzulegen. Das heiße, Geistesprodukte mit sozio-ökonomischen oder -kulturellen Gegebenheiten in Beziehung zu setzen, lebensweltliche Verknüpfungen herzustellen und institutionelle Rahmenbedingungen zu erörtern. Dazu sei es zum einen nötig, auf das Methodenarsenal der Begriffsgeschichte und Diskursanalyse, aber auch der Wissenssoziologie und political languages (Cambridge School) zurückzugreifen, zum anderen die Quellenbasis auszudehnen auf allzu schnell in Vergessenheit geratene zeitgenössische Durchschnittsprodukte wie etwa Texte der Tages- und Wochenpresse oder Schulbücher. Obgleich dies keine neuen Gedanken sind, beklagt Raphael zu Recht die weiterhin zu beobachtende „Diskrepanz zwischen theoretischen Innovationsansprüchen und eher konventionellen Praktiken in der deutschsprachigen Intellectual History“.8

Das Bild der älteren deutschen Geistes- und Ideengeschichte fällt dabei sehr düster aus und unterschlägt oder marginalisiert manch anschlussfähige Tendenz. Denn während sich Friedrich Meinecke selbst zur Erforschung der öffentlichen Meinung auf die Schriften großer Denker konzentrieren wollte, weil er der Auffassung war, Ideen würden von den Wenigen zu den Vielen hinuntersickern,9 so plädierte Hans-Joachim Schoeps später für eine Zeitgeistforschung, die gerade im Blick auf das 20. Jahrhundert stärker alltägliche Quellenbestände zu berücksichtigen habe. In ihrer Durchschnittlichkeit würden sie den Zeitgeist besser widerspiegeln als originelle Geistesschöpfungen. In seiner Programmschrift Was ist und was will die Geistesgeschichte? aus dem Jahr 1959 heißt es, das „Thema der Geistesgeschichte“ laute: „Der Zeitgeist und seine Wandlungen. Der Geist einer Zeit kommt in allen Manifestationen des geistigen Lebens zum Ausdruck: Weltanschauungen, Lebensformen, Stilprägungen und Geschmacksbildungen. Alle Gebiete des Lebens: Staat, Recht, Wirtschaft, aber ebenso Kunst, Philosophie, Religion werden vom Zeitgeist beeinflußt. […] Im allgemeinen wird sich die Zeitgeistforschung an die geistig führende oder tonangebende Schicht eines jeden Zeitalters zu halten haben, in der die öffentliche Meinung entstand, die allgemeinen Normen, Lebensstile und Verhaltensweisen entwickelt wurden, die sich allen Zeitgenossen mehr oder minder mitgeteilt und aufgeprägt haben. Für unser Jahrhundert ist diese Forderung aber nur noch bedingt und abgewandelt aufrechtzuerhalten, da wir einen Schwund der repräsentativen Eliten erlebt haben und heute einem deutlichen Pluralismus der Auslese für die verschiedenen Sachgebiete gegenüberstehen. […] Daher ist das Lebensgefühl der kleinen Leute heutzutage der wichtigste Orientierungspunkt für die Zeitgeistforschung. […] Für unsere Fragestellung ist nur dieses wichtig, daß der Geist einer Zeit aus den Selbstzeugnissen derer erhoben werden muß, die zu ihrer Zeit den repräsentativen Durchschnitt dargestellt haben, die Menschen also, die ihr Zeitalter tatsächlich getragen haben, indem sie den ihnen vom erlittenen Geschichtsschicksal zugeteilten Lebensraum an ihrem Teil zu gestalten unternahmen.“10 Schoeps begab sich mit diesen Überlegungen, wenngleich unbeabsichtigt, in die Nähe der Mentalitätsgeschichte französischer Provenienz und einer „Sozialgeschichte der Ideen“, ohne dass von seinen Anregungen Impulse mit nachhaltiger Wirkung auf die weitere geistesgeschichtliche Forschung ausgegangen wären.11

Die einzelnen Projekte des DFG-Schwerpunktprogramms ließen diesen möglichen Traditionsstrang ebenfalls unbeachtet. Sie widmeten sich fünf großen Themenfeldern – (1) frühneuzeitlichen Politik-Diskursen, (2) Theorien in Recht, Politik und Gesellschaft, (3) Nation und Politik seit dem 19. Jahrhundert, (4) Normen: Recht, Moral, Religion in der Moderne, (5) wissenschaftlichen Ideen, Diskursen und Praktiken. Ein Gesamtbild zeichnete sich daraus aber nicht ab. Dies war angesichts der thematischen und zeitlichen Breite wohl auch kaum zu erwarten. „Von einem Königsweg, gar einer fest gefügten Brücke zwischen Ideen- und Sozialgeschichte“, das räumt Raphael ein, „kann auch in dieser Bilanz nicht gesprochen werden.“12 Zwar eine die meisten Beiträge die „Überzeugung von der wirklichkeitskonstituierenden Kraft von Ideen und Symbolen“, weiterhin fehlten aber häufig „harte Standards der Beweisbarkeit“ für derartige Effekte und blieb die gute alte Hermeneutik – „nach wie vor das wichtigste Verfahren ideengeschichtlicher Forschung“ – de facto die vorherrschende Methode.13 Das klingt ebenso ernüchternd wie angenehm bescheiden, schließlich sind die versammelten Einzelstudien ganz überwiegend fruchtbringend und tragen im Ganzen, gleichsam en passant, dazu bei, kultur-, ideen-, politik- und gesellschaftsgeschichtliche Abgrenzungen aufzuweichen, ohne jedoch aus dieser Melange gleich das Programm für eine „neue Ideengeschichte“ abzuleiten. Dies ist Stärke und Schwäche zugleich: Einerseits integriert eine solchermaßen erneuerte Ideengeschichte Ansätze, die lange Zeit als unvereinbar galten, ja sogar einander feindlich gegenüberstanden; andererseits verschwimmen die eigenen Konturen, und es ist nicht immer leicht zu ersehen, worin sich die „neue“ Ideengeschichte von der „neuen“ Politikgeschichte oder „neuen“ Kulturgeschichte unterscheidet.14

Der Bilanz mangelt es nicht an Selbstkritik. Die jeden Abschnitt reflektierenden Kommentare verzichten auf Bauchpinselei, fallen bisweilen sogar bissig aus. Christof Dipper etwa hält den allesamt diskursgeschichtlich angelegten Projekten zur Frühen Neuzeit vor, das Hauptziel des Schwerpunktprogramms zu verfehlen, nämlich die Gestaltungskraft von Ideen empirisch zu belegen.15 Es handelt sich bei dem Band also im besten Sinne um work in progress, deren Erkenntnisse im Einzelnen noch weit davon entfernt sind, in eine Orientierung bietende Synthese einzumünden. Frank Becker empfiehlt, das „Beste“ der jeweiligen Ansätze (nach einer Abwägung von Vor- und Nachteilen) jeweils individuell abgestimmt auf die unterschiedlichen ideengeschichtlichen Fragestellungen anzuwenden. Zugleich aber gelte es, sich vom Gedanken einer allgemeingültigen „neue[n] Großtheorie“ zu verabschieden.16

Mit diesem Ausblick schließt er die Methodendiskussion in seinem lesenswerten Aufsatz zum bürgerlichen Militarismus im Kaiserreich ab. Anhand einer systematischen Analyse von publizistischen Zeugnissen, Reden und Traktaten, Kriegsdarstellungen von Universitätsprofessoren, Journalisten und Lehrern, Briefen, Tagebüchern und Memoiren – ergänzt um Bildquellen der visual history – kann er überzeugend belegen, wie sich das gebildete Bürgertum als Medienproduzent über die öffentlichkeitswirksame Kriegsdeutung einen Einfluss verschaffte, der im militärischen Bereich ansonsten gegen Null tendierte.17 In seinem Kommentar spitzt Dieter Langewiesche die Argumentation zu: „aus bürgerlicher Ohnmacht bei der Erschaffung des deutschen Nationalstaates wird bürgerliche Deutungssuprematie. Die bürgerliche Wertordnung triumphiert, indem die Medien den Sieg des Militärs in einem Krieg, in dem Bürger nichts zu sagen hatten, umcodieren zu einem Sieg bürgerlicher Tugenden.“18 Beckers Studie zeigt, wie lohnend und wichtig es ist, „harte“ Militär- und Politikgeschichte um „weiche“ Medien- und Öffentlichkeitsgeschichte zu ergänzen, zumal mancher „Pressekrieg“19 auf die politische Deutungskultur einer Gesellschaft oder zumindest ihrer intellektuellen Meinungsführer eindringlicher wirkt als so manch gewonnene Schlacht.

Neben Beckers Beitrag bieten auch die Einzelstudien von Dagmar Günther (Der Ort des Nationalen in der autobiographischen Selbstthematisierung deutscher Bildungsbürger des Kaiserreichs – eine Bilanz) und Moritz Föllmer sowie Andrea Meissner (Ideen als Weichensteller? Polyvalenz, Aneignung und Homogenitätsstreben im deutschen Nationalismus 1890–1933) neue Perspektiven für die Erforschung des deutschen Nationalismus. Worin genau der Beitrag zu einer Modernisierung der Intellectual History besteht, bleibt hingegen im Dunkeln oder wenigstens Halbschatten; so auch im hervorragenden Beitrag von Ruth Rosenberger, Lutz Raphael und Johannes Platz zur psychologischen Eignungsdiagnostik in westdeutschen Großunternehmen zwischen 1950 und 1980, der neue Wege für die Unternehmens- und Wissenschaftsgeschichte erschließt. Soll das alles Bestandteil einer erneuerten Ideengeschichte sein, so läuft sie Gefahr einer Überdehnung (oder schlimmer noch: der Indifferenz und des Eklektizismus), schließlich kann sie nicht beliebig vielen unterschiedlich attribuierten Fachrichtungen und methodischen Vorlieben Raum bieten, ohne selbst an Charakter einzubüßen.

Stehen im zuletzt erwähnten Einzelfall die zwei Berufsgruppen der Betriebspsychologen und der Personalexperten im Mittelpunkt der Betrachtung, so verzichtet die Mehrheit der Beiträge auf eine Akteursperspektive und folgt einem wie auch immer gearteten strukturgeschichtlichen Ansatz. Darin zeichnet sich ein Trend zu einer entpersonalisierten Intellectual History ab. Auffällig ist nicht zuletzt, dass der Figur des Intellektuellen selbst bestenfalls eine Nebenrolle zuteilwird. Ausdrücklich wenden sich lediglich Gangolf Hübinger und Helen Müller Intellektuellen im Strukturwandel von liberalen Bürgergesellschaften zu industriekapitalistischen Massendemokratien zu, indem sie die Herausforderungen des aufblühenden Massenbuchmarktes für den Typ des modernen Intellektuellen untersuchen.20 Ihre Studie geht dabei aber von den konfessionellen und politischen Sortimentsbuchhandlungen im Kaiserreich aus, verfolgt mithin ebenfalls einen eher institutionellen denn personellen Ansatz.21 Die Intellektuellen bleiben, obwohl sie gemeinhin als Produzenten wie Protagonisten politischer Ideen gelten,22 in einer derart erneuerten Geistesgeschichte von nachgeordnetem Rang.

Ein Grund für eine solche Intellectual History ohne Intellektuelle, welche die eingangs erwähnte Klage über den Verfall dieser Spezies dann doch berechtigt erscheinen ließe, dürfte schon in den hartnäckigen Streitigkeiten um Definitionen bestehen. Seit jeher sind die „freischwebenden Intellektuellen“ (Karl Mannheim, angelehnt an Alfred Weber), diese „Anwälte des Allgemeinen“ (Pierre Bourdieu), die „Kritik als Beruf“ (M. Rainer Lepsius) gewählt haben, kaum eindeutig zu verorten. Angesichts dieser vertrackten Situation möchte man fast fordern, den Begriff des Intellektuellen aus der vorderen Schusslinie der wissenschaftlichen Diskussion zu ziehen, handelte es sich dabei nicht um eine zentrale Kategorie der politischen Ideengeschichte, die einen ihrer wichtigsten und real existierenden Akteure zu fassen versucht. Folgerichtig beginnt Ingrid Gilcher-Holtey ihren Band über Positionskämpfe europäischer Intellektueller mit einer Begriffsdiskussion.23 „Wer oder was ein Intellektueller ist“, das nimmt sie gleich vorweg, „wurde und wird in keinem europäischen Land einheitlich definiert.“24

Im Wesentlichen stünden vier Definitionen des Intellektuellen miteinander im Wettstreit.25 Da sei zunächst der „allgemeine Intellektuelle“, der mit der französischen Dreyfus-Affäre seine Geburtsstunde erlebte. Danach kommt dem Intellektuellen die Rolle „des Verteidigers der Vernunft und der Wahrheit“ zu. Er berufe sich auf abstrakte und universelle Werte wie Freiheit, Gleichheit oder Gerechtigkeit, um sich als Kritiker von Macht und Unrecht in die Politik einzumischen. Der zweite Typus ist – in Ralf Dahrendorfs Worten – derjenige des „öffentlichen Intellektuellen“, der als kritischer und „engagierter Beobachter“, so die paradox anmutende Formel, an zentralen Diskursen der Zeit (innerlich) teilnimmt, ohne direkt zu handeln oder für eine Sache Partei zu ergreifen. Nur so gelinge es ihm, auf Dauer den Durchblick zu behalten.26 Drittens erinnert Gilcher-Holtey an Michel Foucaults Konzept des „spezifischen Intellektuellen“, der sich nicht länger als „Träger universaler Werte“, „Meister der Wahrheit und der Gerechtigkeit“ oder „Gewissen aller“ verstehe, sondern sein Selbstbewusstsein aus seiner „spezifische[n] Stellung in der Ordnung des Wissens“ beziehe.27 Aufgrund seines Wissens greife er in politische Kämpfe ein und übe Herrschaftskritik. Viertens schließlich gilt die Aufmerksamkeit dem Typus des „kollektiven Intellektuellen“, der nach Pierre Bourdieu auf einer Kombination aus kultureller Autonomie und politischem Engagement beruht. In die Politik, die er als Kampf um Leitideen und Ordnungsmodelle definiert, solle der Intellektuelle eingreifen. Zu einem solchen könne der Künstler, Schriftsteller oder Wissenschaftler allerdings nur werden, wenn es ihm gelinge, seine spezifische Autori tät und Legitimität zu nutzen, um sie gleichsam als symbolisches Kapital für einen begrenzten Zeitraum in politischen Auseinandersetzungen zum Tragen zu bringen. Durch das Changieren zwischen dem autonomen literarischen, künstlerischen und akademischen Feld auf der einen Seite und dem politischen Feld auf der anderen entsteht dann erst der Typus des Intellektuellen. Seine Existenz gründet auf der Ambivalenz von Politik und Kultur.28 Um die Wirkung der Interventionen in das politische Feld zu erhöhen, plädiert Bourdieu für die Schaffung von Bündnissen oder Netzwerken und spricht deshalb vom „kollektiven Intellektuellen“.

Die Mehrheit der Beiträge in Zwischen den Fronten ist dieser Konzeption des gesellschaftskritisch und politisch intervenierenden Künstlers oder Schriftstellers verpflichtet. Methodisch-begrifflich auf Bourdieu gestützt (ohne dass der durch den soziologisch inspirierten Überbau bewirkte Erkenntnisgewinn immer erkennbar wäre), konzentriert sich der Band auf die Untersuchung von Vertretern des literarischen Feldes – ob Schriftsteller, Dramatiker, Regisseure, Literaturkritiker, Verleger oder Übersetzer. Geographisch beschränkt sich das Unterfangen auf Deutschland, Frankreich, Italien und die Schweiz, verzichtet mithin u.a. auf den gesamten angloamerikanischen Raum.29 Zeitlich setzt der Band bei den Hommes de Lettres im späten 18. Jahrhundert ein, reicht vom Engagement Intellektueller in der Zwischenkriegszeit wie im Algerienkrieg über eine Studie zur surrealistischen Bewegung Frankreichs im Mai 1968 bis zum deutsch-deutschen Literaturstreit der neunziger Jahre des 20. Jahrhundert, um bei der Tristesse Royale deutscher Popliteraten der Gegenwart zu enden. So weit historisch ausholend macht sich der Band ganz offensichtlich die Auffassung zu eigen, dass der Typus des Intellektuellen um einiges älter ist als sein Name. Dies verweist nebenbei auf ein Desiderat, nämlich eine eingehende Untersuchung der Frage nach dem Beginn einer Geschichte der Intellektuellen.30

Die Qualität der einzelnen Beiträge, die ganz überwiegend das 20. Jahrhundert – in Gilcher-Holteys Worten „das Jahrhundert der Intellektuellen“31 – thematisieren, schwankt dabei stark. Lesenswert sind beispielsweise die Ausführungen Steffen Bruendels über die beiden intellektuellen Antipoden Heinrich und Thomas Mann im Ersten Weltkrieg. Wenn das Thema dieses Bruderzwists an sich nicht neu ist, so fehlte es bislang an einer systematischen Analyse kontroverser politischer Stellungnahmen während der intellektuellen Neuordnungsdebatte zwischen 1914 und 1918. Im Ringen der Brüder, das nach Bruendel vorrangig politischen, weniger persönlichen oder literarischen Differenzen entsprang, spiegelt sich die angespannte Lage des deutschen Bürgertums am Ende des langen 19. Jahrhunderts wider. Wie diese zwei deutschen Geistesheroen hatte auch Bertolt Brecht seine Heimstatt im literarischen Feld, doch fanden alle drei darüber hinaus sichtlich Gefallen an ideologischen wie staatspolitischen Fragen und entwickelten dafür ein beträchtliches publizistisches Engagement. Brechts Auffassung vom „eingreifenden Denken“, die Gilcher-Holtey anhand einer minutiösen Lektüre von Selbstzeugnissen nachzeichnet, besitzt in ihren Augen große Ähnlichkeit mit Bourdieus Bestimmung des Intellektuellen.32

Brechts Vorstellung des „eingreifenden Denkens“ fußte „auf der philosophischen Prämisse, daß Kultur nicht bloß Spiegel und Überbau der ökonomischen Entwicklung ist, sondern ein ‚selbst entwickelnder Faktor‘ und ‚Prozeß‘, der zur Revolutionierung der Gesellschaft beitragen kann. Brecht ging mithin“, führt Gilcher-Holtey weiter aus, „von der subversiven, das Bestehende potentiell transzendierenden Kraft von Kunst und Kultur aus und schrieb Schriftstellern und Künstlern, insbesondere den Theatermachern, die Möglichkeit zu, Strukturen der Gesellschaft grundlegend zu verändern“.33 Von der künstlerisch-schriftstellerischen Autonomie sollte demnach eine intellektuell-politische Gegenmachtbildung ausgehen können. Für Gilcher-Holtey war Brecht, so sehr er seiner marxistischen Überzeugung treu blieb, kein willfähriger Parteiintellektueller.34