21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Insel Verlag

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

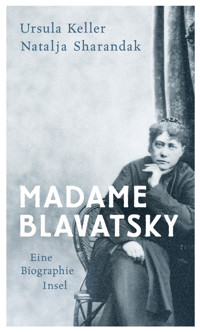

Sie lernen sich kennen, als Pauline Viardot 1843 im Alter von zweiundzwanzig Jahren zum ersten Mal in Russland auf der Bühne steht. Da ist sie in Westeuropa bereits eine gefeierte Sängerin und seit drei Jahren mit dem wesentlich älteren einstigen Operndirektor Louis Viardot verheiratet. Iwan Turgenjew ist fünfundzwanzig und steht am Beginn seiner Karriere als Schriftsteller. Er ist sofort hingerissen von ihr: „Seit jenem Augenblick, seit jener schicksalhaften Minute, gehörte ich nur noch ihr.“ Er folgt dem Ehepaar nach Paris und Deutschland, einige Jahre leben sie in Baden-Baden. Sie ist erste Leserin seiner Manuskripte, er fördert ihre Arbeit als Komponistin und übersetzt zusammen mit Ehemann Louis die Werke russischer Schriftsteller. Zu den Gästen den Salons, den Pauline Viardot führt, gehören die wichtigsten Vertreter der zeitgenössischen Kunst und Kultur.

An der unkonventionellen Beziehung entzündete sich viel Klatsch und Tratsch, und die meisten vermuteten, daß Turgenjew unter der Liebe zu einer verheirateten Frau litt. Sie hat alle ihre Briefe an ihn vernichtet. Aber um die fünfhundert Briefe Turgenjews an sie und ihre Familie, die Erinnerungen der Zeitgenossen und biographische Forschungen der letzten Zeit lassen diese außergewöhnliche Beziehung heute in einem ganz neuen Licht erscheinen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 322

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Ursula Keller / Natalja Sharandak

Iwan Turgenjew und Pauline Viardot

Eine außergewöhnliche Liebe

Mit zahlreichen Abbildungen

Insel Verlag

Iwan Turgenjew und Pauline Viardot

Inhalt

Vorbemerkung

Vorwort

1. Auftakt

»Halt inne! Als jene, die ich dich nun sehe, bleib auf immer in meinem Gedächtnis!«

2. Ein junger Mann aus bestem Hause

Spasskoje-Lutowinowo. Kindheit

Erste Liebe. Jekaterina Schachowskaja

Jahre des Studiums und Reisens. Debüt als Schriftsteller. Liebeleien

»Die erste Begegnung ‒ die letzte Begegnung«. Tatjana Bakunina

3. »Sie singt, wie sie atmet.«

Eine weltreisende Sängerfamilie

Die schiefäugige mongolische Nachtigall

Liebe ohne Erschütterung und Leidenschaft

»Zu Ihren Füßen will ich auf ewig leben und sterben.«

Soireen im Haus an den fünf Ecken

4. Drei glückliche Jahre

»Wie glücklich wäre ich, Sie diesen Winter hören zu können!«

Annäherung

»Die Welt liegt in Geburtswehen«

Courtavenel ‒ Paris

5. Wieder in Russland

In der Verbannung

»Auf meine alten Tage (am vierten bin ich 36 geworden) habe ich mich doch fast verliebt.«

Der überflüssige Mensch und die »Turgenjew'sche junge Frau«

6. Am Rande eines fremden Nestes

Zigeunerleben

L'amitié amoureuse. Jelisaweta Lambert

Bruch mit den Zeitgenossen

7. Baden-Baden

Die Diva nimmt Abschied von der Bühne. Der letzte Triumph

Fast eine Idylle.»Eine wundervolle Zeit (vielleicht die beste meines Lebens).«

Künstlerisches Duo

8. »Hier nun ist wirklich mein Zuhause«

Russischer Botschafter in Paris

Salon in der Rue de Douai

Bougival

Das letzte Liebesfieber. Maria Sawina

9. Zwei Abschiede

Bibliographie

Bildnachweis

Anmerkungen

Vorbemerkung

Bis zum Oktober-Umsturz durch die Bolschewiki im Jahr 1917 waren die Russen Menschen zweier Kalenderstile. Die von Papst Gregor 1582 durchgeführte Kalenderreform wurde im orthodoxen Russland nicht vollzogen, die Zeitrechnung erfolgte dort bis Februar 1918 weiterhin nach dem Julianischen Kalender, so dass die Russen »im neunzehnten Jahrhundert dem Rest der zivilisierten Welt um zwölf Tage hinterherhinkten und mit dem Beginn des zwanzigsten um dreizehn«, wie Vladimir Nabokov in seiner Autobiographie Erinnerung, sprich schreibt.

Daraus ergeben sich zweifache Datumsangaben, und zwar einmal nach dem in Russland im 19. Jahrhundert gültigen Julianischen und zum anderen nach dem in Westeuropa gültigen Gregorianischen Kalender.

Bei Daten, die sich auf Ereignisse im Russischen Reich beziehen, ist jeweils das Datum nach dem Julianischen Kalender angegeben.

Vorwort

»Wie sehr verlange ich nach der Liebe!«, schreibt Iwan Turgenjew im Alter von einundzwanzig Jahren. »Aber diese Sehnsucht ist vergeblich, wenn nicht der Himmel sich meiner erbarmt und mir diese Gnade schickt. Wie gut und rein und offen und reich wäre ich, so will mir scheinen, wenn ich liebte! Welches Glück bedeutete es mir, mit ihr zu leben!«

Und der Himmel erbarmte sich Turgenjews und schickte ihm diese Gnade in Person der Sängerin Pauline Viardot-García, einer der herausragendsten Figuren der europäischen Kultur ihrer Zeit.

Zum ersten Mal sieht er sie, als sie 1843 im Alter von zweiundzwanzig Jahren in Sankt Petersburg auf der Bühne steht. Da ist Pauline Viardot-García bereits eine gefeierte Sängerin. Der fünfundzwanzigjährige Iwan Turgenjew, ein gut aussehender junger Mann aus bestem Hause, der am Beginn seiner Karriere als Schriftsteller steht, ist sofort verzaubert. »Ihnen auf meinem Weg zu begegnen, war das größte Glück meines Lebens«, schreibt er ihr später.

Bei der Berühmtheit aus Paris hat der Verehrer jedoch keinen allzu gewichtigen Eindruck hinterlassen. Sie ist eine verheiratete Frau, Mutter einer kleinen Tochter, und widmet sich ganz ihrer Berufung ‒ dem Gesang. Turgenjew hingegen begreift, dass er der Sängerin verfallen ist.

Pauline nimmt sein Angebot an, ihr Russischunterricht zu erteilen, damit sie zum Gefallen des Publikums russische Romanzen zum Besten geben kann. Sie kommen einander näher und die Sängerin lernt den angehenden Schriftsteller besser kennen. Als sie wieder zurück in ihre Heimat Frankreich reist, gestattet sie ihm, ihr zu schreiben. Sie gestattet ihm, sie zu lieben. »Mein Gott, ich möchte mein ganzes Leben als Teppich unter Ihre lieben Füsse, die ich 1000 mal küsse, breiten«, schreibt er seiner »teuersten, liebsten, besten Freundin« auf Deutsch. Fast alle Reisen, die er von nun an unternimmt, und seine häufigen Domizilwechsel hängen mit dem Wunsch zusammen, in ihrer Nähe zu sein.

Zwischen 1847 und 1850 lebt Iwan Turgenjew als Gast des Ehepaars Viardot auf deren Landsitz Courtavenel in der Nähe von Paris. Die Sängerin ist, begleitet von ihrem Ehemann Louis Viardot, zumeist auf Gastspielreisen, und Turgenjew schreibt an den Aufzeichnungen eines Jägers, jenem Werk, das ihn als Schriftsteller schlagartig berühmt macht.

Als Iwan Turgenjew nach Russland zurückkehrt, weil seine Mutter schwer erkrankt ist, ist seine Beziehung zu der Sängerin ungeklärt. »Für mich vergeht kein Tag, ohne dass mir Ihr teures Bild nicht hundert Mal ins Gedächtnis kommt, keine Nacht, in der ich Sie nicht im Traum sehe«, schreibt er ihr. »Nur in der Abwesenheit fühle ich, mehr als je, wie stark ich mit Ihnen und den Ihrigen verbunden bin. … Sie sind das Beste, Nobelste, das Sympathischste, das es auf dieser Erde gibt.«

Vielleicht haben sich die Gefühle, die Pauline Viardot für den Schriftsteller empfindet, verändert, vielleicht erwidert sie nun seine Liebe. Doch sie verändert ihr Leben nicht. Ihre Ehe mit dem um vieles älteren Louis Viardot, den sie im Alter von neunzehn Jahren geheiratet hat, ist wohl eine Vernunftehe, die ihr jene Sicherheit bietet, die sie in ihrem unsicheren Beruf braucht. Er unterstützt ihre Karriere als Sängerin, begleitet sie auf ihren Gastspielreisen, ist ihr Manager, der hart für sie verhandelt und um jedes Detail in den Verträgen für ihre Engagements kämpft. Sein Verhandlungsgeschick ist die Grundlage des Vermögens der Familie Viardot, das durch die Gagen der Sängerin erwirtschaftet wird. Und nicht zuletzt ist Louis Viardot für die Sängerin, die als Bohémienne, als »Kind einer fahrenden Operntruppe« einer Schicht am Rande der Gesellschaft entstammt, Garant für Bürgerlichkeit.

Pauline Viardot beschreibt ihren Ehemann als »vortrefflichen, edlen Mann«. »Er sieht sehr kalt aus, ist es aber nicht ‒ Sein Herz ist warm und gut, und sein Geist ist mir sehr überlegen ‒ Er betet die Kunst an, versteht gründlich das Schöne, das Erhabene ‒ sein einziger Fehler ist, daß ihm das indische Element fehlt, die Frische des Gemüths. Aber ist das nicht prächtig, nur einen Fehler zu haben! ‒ Vielleicht hatte er selbst den nicht in seiner Jugend ‒ als jungen Mann habe ich ihn nicht gekannt ‒ schade ‒ ich war noch nicht geboren ‒ Wäre ich nicht 21 Jahre jünger, würde er nicht 21 Jahre älter als ich sein.«

Louis Viardot billigt die Verbindung seiner Frau zum russischen Schriftsteller. Auch er ist Iwan Turgenjew freundschaftlich verbunden. Beide sind leidenschaftliche Jäger und verbringen viel Zeit miteinander.

Der Tod seiner Mutter macht Turgenjew zu einem wohlhabenden Mann. Nach einem an der Zensur vorbei veröffentlichten Nachruf auf Nikolaj Gogol, der der zaristischen Obrigkeit missfällt, wird Turgenjew 1852 auf sein Landgut Spasskoje verbannt. Als Pauline Viardot im Jahr darauf wieder zu Gastspielen in Russland weilt, reist der Schriftsteller unter falschem Namen nach Moskau, um sie zu sehen. Danach kommt ihr Briefwechsel fast vollständig zum Erliegen. Nachdem er 1856 wieder die Genehmigung zur Reise ins Ausland erhält, lebt Turgenjew hauptsächlich in Westeuropa. Hier entstehen seine wichtigsten Werke, die Romane Ein Adelsnest, Am Vorabend, Väter und Söhne, Rauch, die Erzählung Erste Liebe, die Essays Hamlet und Don Quichotte. Vor allem in seinen Romanen befasst er sich mit Russland und den Umbrüchen, die seine Heimat in der Epoche der Reformen und der Reaktion in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu bewältigen hat.

Nach dem Rückzug der Sängerin von der großen Bühne im Jahr 1863 nimmt die Familie Viardot ihren Wohnsitz in Baden-Baden. Auch Turgenjew wird nun sesshaft und lässt sich auf dem Grundstück neben dem der Viardots ein Haus bauen. Hier beginnt eine Zeit der überaus fruchtbaren künstlerischen Zusammenarbeit. Mit Louis Viardot, der als Kenner der spanischen Sprache und Literatur die erste Übersetzung des Don Quichotte ins Französische vorgelegt hatte, übersetzt Turgenjew Werke russischer Schriftsteller ‒ auch seine eigenen ‒ ins Französische. Für Pauline, die in der Kurstadt endgültig ihre Rolle der Sängerin mit der der Komponistin tauscht, schreibt er die Libretti ihrer Operetten, die zur Hauptattraktion des musikalischen Lebens der Kurstadt werden. Die Musikerin ihrerseits unterstützt die Arbeit des Schriftstellers. »Nicht eine Zeile von Turgenjew ist in Druck gegeben worden, ohne dass ich sie zuvor zu Gesicht bekommen hätte«, hat Pauline Viardot wohl einmal scherzhaft gesagt. »Ihr Russen wisst gar nicht, dass ihr es mir zu verdanken habt, dass Turgenjew immer noch schreibt und arbeitet.«

Nach dem Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges im Sommer 1870 verlassen die Viardots und Turgenjew Deutschland und lassen sich 1871 wieder in Paris nieder. Der Schriftsteller bezieht die Wohnung im oberen Stockwerk im Haus der Viardots in der Rue de Douai. Die Sommer verbringen sie auf dem gemeinsamen Landsitz Les Frênes in Bougival unweit von Paris.

»Wenn ich in Paris lebe, dann nicht um Paris willen«, erklärt er einem Freund. »Aber das Schicksal wollte es so, dass ich selbst zuzeiten keine eigene Familie gegründet habe. Und immer allein zu leben, ist unmöglich, fürchterlich, besonders, wenn man beginnt, in den späten Sommer fortzuschreiten. Ich habe hier meine Familie gefunden, eine fremde Familie, aber wir leben so zusammen, dass eine Trennung, ein Bruch für uns unmöglich wäre, nicht auszudenken. Wo sie leben, dort muss ich leben. Jetzt sind sie in Paris ‒ und ich bin in Paris. Würden sie morgen nach Australien umziehen ‒ würde auch ich nach Australien reisen.«

Obgleich Pauline Viardot die Frau ist, die er liebt und immer lieben wird, wie Turgenjew mehrfach erklärt, hat der Schriftsteller zahlreiche Liebesbeziehungen mit anderen Frauen. Doch den Schritt in die Ehe wagt er nicht. Stets zieht er sich zurück und kehrt in das »fremde Nest« der Viardots zurück. Pauline scheint für ihn das überhöhte Ideal einer Frau zu sein.

Auch der Sängerin werden Affären nachgesagt, die ihre Beziehung zu Turgenjew immer wieder belastet haben sollen. In einem Brief an ihren Musikerkollegen und Freund Julius Rietz spricht sie von »kleinen Ausflügen«, durch die sie Distanz schafft zu ihrem Ehemann. Turgenjew nennt sie einen »sehr engen Freund«, wobei sie nur wenige Menschen »Freund« nenne. Die Verbundenheit mit Turgenjew geht so weit, dass die Viardots seine 1842 geborene, uneheliche Tochter Pelageja aus einer Jugendaffäre mit einer Weißnäherin in die Familie aufnehmen.

Das Bild, das in den Biographien Turgenjews gezeichnet wird, besagt gemeinhin, dass der Schriftsteller unter der Liebe zu einer verheirateten Frau, seiner »Femme fatale«, unsäglich litt. »Die Liebe zur Viardot hat seine Willenskraft gefesselt und gelähmt und ihn in den Bannkreis des ihm unwiderstehlichen Einflusses dieser besonderen und machtvollen Frau gebracht.« Seiner Liebe zur Sängerin wegen habe Turgenjew seine Heimat Russland verraten und aufgehört, das Leben dort zu begreifen.

Als überzeugter »Westler« von liberaler Gesinnung steht er als Schriftsteller immer wieder im Zentrum heftiger ideologischer Auseinandersetzungen. Doch es ist gerade der Abstand zu Russland, die Kontakte mit der politischen Emigration und die philosophische Weltoffenheit Turgenjews, die ihm eine objektive Sicht auf Russland und die dort diskutierten Fragen ermöglichen.

»Ich kann Ihnen … versichern, dass mich nur eine einzige Sache und nichts anderes interessiert: die Physiognomie des Lebens und deren wahrhafte Wiedergabe«, schreibt Turgenjew. Und dies ist sein Programm für seine großen Romane und Erzählungen. Er will mit seiner Literatur nicht belehren wie Tolstoj oder Dostojewski, ihm geht es um die Beschreibung dessen, was ist.

Pauline Viardot wird auch verantwortlich gemacht dafür, dass der Schriftsteller sich in die Niederungen des Seichten begeben und als Librettist für ihre »Operettchen« betätigt habe. Turgenjew indes sind all diese Vorwürfe ganz gleich. Er genießt die Leichtigkeit des Daseins, die Pauline zu schaffen vermag und die das Leben in ihrer Familie prägt.

Gewiss ist das Zusammenleben Turgenjews mit der Familie Viardot ein ungewöhnliches Arrangement, das bis heute Fragen aufwirft und zu Spekulationen Anlass bietet. Das Bild dieser lebenslangen Gemeinschaft, das wir heute zu zeichnen vermögen, kann nicht vollständig sein, da nur Turgenjews Briefe an die Musikerin erhalten und veröffentlicht sind, während von Pauline Viardot-García nur wenige schriftliche Zeugnisse ihrer Verbindung zum Schriftsteller erhalten sind.

Ganz in Turgenjews Sinn kann es heute daher lediglich um die Beschreibung dessen, was wir wissen, gehen, wenn man sich nicht in Mutmaßungen ergehen will. »Turgenjew hatte keine eigene Familie. Ob er dies bedauerte? Ich glaube nicht«, räsoniert der französische Schriftsteller Guy de Maupassant, der ein guter Bekannter Turgenjews war. »Er fand sein Heim in der Familie Viardot, in der ihn alle ‒ die Eheleute ebenso wie die Kinder ‒ verehrten.«

1. Auftakt

»Halt inne! Als jene, die ich dich nun sehe, bleib auf immer in meinem Gedächtnis!«

Voller Ungeduld erwarten die Melomanen Sankt Petersburgs, der Hauptstadt des Russischen Reiches, im Jahr 1843 die Eröffnung der Opernsaison. Nach den Erfolgen, die der Tenor Giovanni Battista Rubini im vergangenen Winter gefeiert hat, ist das musikbegeisterte Publikum begierig, weitere der italienischen Opern zu hören, die in Westeuropa bereits seit einiger Zeit die Säle füllen. Rubini, der »König der Tenöre«, ist von der Direktion der kaiserlichen Theater beauftragt worden, ein Ensemble zusammenzustellen, denn das Große Kaiserliche Theater soll den Bühnen in Paris, London und Berlin in nichts nachstehen. Bald heißt es, neben ihm und dem nicht minder berühmten Bariton Antonio Tamburini werde eine Sängerin mit Namen Pauline Viardot-García auf der Bühne stehen. Über diese ist nicht eben viel in Erfahrung zu bringen, außer dass sie überall Triumphe feiert wie einst ihre Schwester, die »berühmte Malibran«.

Am Abend des 22. Oktober 1843 gibt das Große Kaiserliche Theater Rossinis Barbier von Sevilla. Als nach dem Dekorationswechsel in der fünften Szene des ersten Aktes schließlich die dem Publikum noch Unbekannte in der Rolle der Rosina die Bühne betritt, erfasst Unruhe das Publikum. »Sie war von nicht eben hohem Wuchse, mit recht kräftigen Gesichtszügen und großen, tiefliegenden, glühenden Augen«, erinnert sich der Dichter Alexander Jachontow. »›Sie ist hässlich‹, sagte der hinter mir sitzende Herr immer wieder. ›In der Tat‹, dachte ich.«

Aber als Pauline Viardot-García Rosinas Cavatine zu singen beginnt, ist das Publikum wie gebannt. »Plötzlich ereignete sich etwas Außergewöhnliches! Es erklangen samtene Töne, wie sie, so schien es, noch nie zuvor gehört wurden. Dem anmutigen Mund entströmte Una voce poco fa!

Der Funke sprang sofort auf den Saal über. Vom ersten Augenblick an herrschte absolute Stille und alle waren vor Glück wie erstarrt, doch es überstieg aller Kräfte, ruhig bis zum Ende zuzuhören. Leidenschaftliche ›Bravo!‹-, ›Bravo!‹-Rufe unterbrachen die Sängerin und übertönten ihren Gesang. Zurückhaltung war unmöglich. Die Begeisterung der zahlreichen Anwesenden überstieg alles, sie sogen unersättlich jeden Ton, jeden Atemzug dieser Zauberin ein, die so unerwartet und allumfassend Macht über die Gefühle, Gedanken und die Vorstellungskraft eines jeden gewonnen hatte, der Jungen ebenso wie der Alten, der Leidenschaftlichen ebenso wie der Beherrschten, der Musiker ebenso wie der Laien, der Frauen ebenso wie der Männer. Ja, sie war eine Zauberin! Ja, ihr Mund war wunderschön. Wer hatte gesagt, sie sei hässlich? Welch dummes Geschwätz!«

Im Publikum sitzt an jenem Abend auch ein umfassend gebildeter, gut aussehender, elegant gekleideter junger Mann aus bestem Hause. Der Besitz seiner Familie und damit sein zu erwartendes Erbe beläuft sich auf Güter mit mehreren tausend Leibeigenen, doch da die Beziehung zur Mutter sich schwierig gestaltet, führt er ein für seine Verhältnisse eher bescheidenes Leben und hat nach Abschluss seines Studiums eine Anstellung als Beamter im Innenministerium angenommen. Seine Leidenschaft aber gilt der Literatur, er hat bereits eine kleine Zahl belletristischer Veröffentlichungen vorzuweisen. Sein Name: Iwan Turgenjew.

Wie alle im Saal ist der junge Schriftsteller vom Gesang und von der Sängerin begeistert. Kaum eine Woche später macht er im Salon eines Freundes die Bekanntschaft von Louis Viardot. Der Ehemann der Sängerin ist wie Turgenjew selbst ein leidenschaftlicher Jäger und die beiden verabreden für die nächsten Tage einen Jagdausflug im Umland der Hauptstadt.

Der 1. November 1843 schließlich ist jener Tag, den Turgenjew später als den »bedeutsamsten Tag« seines Lebens empfand ‒ er begegnet Pauline Viardot-García zum ersten Mal. Und es beginnt eine vierzig Jahre währende Liebesgeschichte.

2. Ein junger Mann aus bestem Hause

Spasskoje-Lutowinowo. Kindheit

»Mein Vater war ein Bild von einem Mann, von echter russischer Schönheit … Wollte er gefallen, so nahm sein Gesicht, sein ganzes Gebaren etwas unwiderstehlich Bezauberndes an. Besonders war das bei Frauen der Fall, die seine Aufmerksamkeit erregten.«

Der Draufgänger und Beau Sergej Nikolajewitsch Turgenjew war ein gern gesehener Gast in den Salons der russischen Aristokratie und von den Frauen umschwärmt. Als Chevaliergardist hatte er sich im Krieg gegen Napoleon in der Schlacht von Borodino, einer der blutigsten Schlachten des 19. Jahrhunderts, durch besondere Tapferkeit gegen den Feind ausgezeichnet.

Das alte Adelsgeschlecht der Turgenjews geht zurück auf den tatarischen Mirza, also den Sohn eines Emirs, Arslan Turgen. Arslan bedeutet russisch Lew, der Löwe, Turgen, »der Wendige, Zornige, Hitzkopf«. Der Name Turgenjew findet sich seit dem 16. Jahrhundert, den Zeiten Iwans IV., des vermeintlich Schrecklichen, in den historischen Chroniken. Die Vorfahren des Schriftstellers, so heißt es, »zeichneten sich durch Ehrlichkeit und Furchtlosigkeit aus«, unter ihnen waren bedeutende Persönlichkeiten wie Jakow Turgenjew, ein Zeitgenosse Zar Peters I., des Großen, der zu Neujahr 1700 auf Geheiß des Alleinherrschers den Bojaren mit der Schere die Bärte abschneiden musste. Auf seine Weise habe Jakow damit, so Iwan Turgenjew mit leiser Ironie, »ebenfalls der Sache der Modernisierung« Russlands gedient. Alexej Romanowitsch Turgenjew, der Urgoßvater Iwans, diente Zarin Anna Ioannowna 1730 als Page. Die edle Abkunft war jedoch kein Garant für Wohlergehen. Im 19. Jahrhundert ereilte die Familie Turgenjew das Schicksal zahlreicher russischer Adelsfamilien: die wohlangesehenen, aber finanziell schlechtgestellten Söhne solcher Familien mussten sich nach einer Braut mit hoher Mitgift umsehen.

Abb. 1: Iwan Turgenjews Vater, der Chevaliergardist und Held im Krieg gegen Napoleon, Draufgänger und Beau Sergej Nikolajewitsch Turgenjew.

Unweit des Erbguts der Familie Turgenjew befand sich das Anwesen Spasskoje, das im Besitz der wohlhabendsten aller jungen Frauen des Landkreises war, Warwara Petrowna Lutowinowa. Ihre Familie hatte nicht so viele Meriten erworben wie die der Turgenjews, doch sie war reich begütert. Die Kindheit Warwara Petrownas verlief glücklos. Als sie im Jahr 1787 das Licht der Welt erblickte, war der leibliche Vater bereits verstorben. Der Stiefvater war grausam, schlug und erniedrigte sie, und als junge Frau hatte sie sich seiner Annäherungen zu erwehren. Sie floh aus dem Haus der Mutter und ging zu Fuß die 60 Werst zum Gut ihres Onkels Iwan Iwanowitsch Lutowinow. Doch auch dort war ihr kein Glück beschieden. Der Onkel hatte seine Marotten und Launen, denen sich die junge Frau zu fügen hatte. Er nahm seine Nichte zwar auf und sorgte für ihre Bildung, ihr Seelenheil aber wurde ganz und gar vernachlässigt. Ihre Rettung fand die junge Frau in der Welt der Bücher der riesigen Bibliothek der Lutowinows.

Der plötzliche Tod des Onkels im Jahr 1813 machte Warwara zur Erbin unermesslichen Reichtums. Sie war nunmehr Besitzerin von 100 000 Dessjatinen Land in den Gouvernements Orjol, Tula und Kaluga und Herrin der mehr als 5000 dort lebenden »Seelen«, also der registrierten leibeigenen Bauern. Allein das Silbergeschirr auf dem Gut Spasskoje wog 60 Pud, also fast tausend Kilogramm! Und an Geldmitteln hinterließ Iwan Lutowinow seiner Nichte die kapitale Summe von 600 000 Rubeln.

Wie Sergej Turgenjew und Warwara Lutowinowa sich zum ersten Mal begegneten, ist unbekannt. Es heißt, der Chevaliergardist habe einige Pferde aus der Zucht des Nachbarguts für sein Regiment kaufen wollen und so die Bekanntschaft der jungen Gutsherrin gemacht. Der elegante Offizier hinterließ einen unwiderstehlichen Eindruck bei Warwara und sie deutete an, einen Antrag seinerseits werde sie nicht ablehnen. Und obgleich sie nicht eben mit Schönheit gesegnet und von kleinem Wuchs war, gebeugt ging, ein breites, pockennarbiges Gesicht hatte und noch dazu sechs Jahre älter war als ihr Auserwählter, womit sie in den damaligen Zeiten bereits als alternde Jungfer galt, überlegte Sergej Iwanowitsch nicht lange, denn all diese Nachteile wurden von ihrem märchenhaften Reichtum aufgewogen. Vielleicht gefielen ihm ihre fast schwarzen, strahlenden Augen, vielleicht wusste er die Eleganz, mit der sie sich kleidete, und bei näherem Kennenlernen auch ihre Klugheit und Extravaganz zu schätzen. Seine zukünftige Braut legte, den Zeitgenossen zufolge, einige durchaus »männliche Verhaltensweisen und Allüren« an den Tag. »Zielschießen und Reiten, die Jagd und Billard zog sie der Straminstickerei und der Perlstrickerei von kleinen Geldbörsen vor. Ihre besondere Leidenschaft galt dem Billard.«

Abb. 2: Iwan Turgenjews Mutter Warwara Petrowna Turgenjewa, geborene Lutowinowa, eine wohlhabende und widersprüchliche Frau.

Nach der Hochzeit im Februar 1816 lassen sich die Neuvermählten im Stadthaus der Familie Lutowinow in der zentralrussischen Kleinstadt Orjol nieder, und in kurzer Folge werden drei Söhne geboren: Im Jahr der Eheschließung erblickt der Erstgeborene Nikolaj das Licht der Welt; »am Montag, den 28. Oktober 1818 wurde in unserem Haus um 12 Uhr am Mittag unser Sohn Iwan mit einer Größe von 12 Werschok geboren«, notiert Warwara Petrowna in ihrem Tagebuch; der dritte, 1821 geborene Sohn Sergej ist ein kränkliches Kind und stirbt vor seinem sechzehnten Geburtstag.

Kurze Zeit nach der Geburt des zukünftigen Schriftstellers nimmt der Vater Sergej Nikolajewitsch Turgenjew im Rang eines Obersten seinen Abschied aus der Armee, und die Familie lässt sich auf dem in der Nähe von Mzensk gelegenen, nach der Familie der Ehefrau benannten Landgut Spasskoje-Lutowinowo nieder. Das Gouvernement Orjol war das Herz des Zarenreiches. Unendlich weit reichendes Ackerland, Wälder, Steppe. Seine fruchtbare Schwarzerde machte es zum Zentrum des Getreideanbaus, das Moskau mit Weizen versorgte.

Abb. 3: Das Gutshaus der Familie Turgenjew in Spasskoje-Lutowinowo. Gemälde von Jakow Polonski aus dem Jahr 1881.

Der Grundstein des Gutes Spasskoje wurde Anfang des 19. Jahrhunderts gelegt, als Iwan Iwanowitsch Lutowinow, der Onkel Warwara Petrownas, seine Ländereien neu gliederte. Für den neuen Wohnsitz wählte er einen sanft abfallenden Hügel in einem kleinen Birkenwald. Der zweistöckige, hufeisenförmige Bau des Herrenhauses wurde im Zentrum von Obstgärten, Orangerien und Gewächshäusern erbaut.

Die Familie Turgenjew lebt auf großem Fuße. Auf Tanzfesten und Maskenbällen trifft sich die Gesellschaft, man unterhält ein Orchester und ein Theater mit leibeigenen Schauspielern. Der Vater des Schriftstellers interessiert sich nicht für landwirtschaftliche Fragen, sondern geht allein seinen Neigungen nach ‒ Jagd, Kartenspiel, Festgelage und die auf den benachbarten Gütern lebenden jungen Damen.

Die Mutter Iwan Turgenjews herrscht allein über die Geschicke des Landguts. Sie ist eine außergewöhnliche Frau von widersprüchlichem Charakter. Die Erfahrungen ihrer Kindheit und Jugend und die Pein der Eifersucht haben Spuren in ihrem Wesen hinterlassen. Als ein feinsinniger und schöngeistiger Mensch liebt sie die Literatur und das Theater, Kunst und Natur, zugleich aber ist sie herrisch, ja tyrannisch. Sobald ihr Name fällt, zucken die Bauern vor Angst zusammen. Für das geringste Vergehen setzt es Peitschenhiebe im Pferdestall, die Leibeigenen werden geschunden, willkürlich von ihren Familien getrennt und auf andere Ländereien geschickt. »Schon früh habe ich durch die Beobachtung der Grausamkeiten, von denen ich umgeben war, die Leibeigenschaft zu hassen begonnen«, schreibt Iwan Turgenjew später.

Auch ihren Söhnen gegenüber legt Warwara Petrowna unnachgiebige Strenge an den Tag. Kleinste Fehltritte haben harte Strafen zur Folge. »Ich wurde für jegliche Nichtigkeit geschlagen, fast jeden Tag«, erinnert sich Turgenjew, »meine Mutter besorgte das eigenhändig …« Und wenn der Knabe zu fragen wagt, wofür er gestraft werde, antwortet die Mutter, keinen Widerspruch duldend: »Du solltest wissen, wofür du die Schläge bekommst.«

Gleichwohl liebt sie ihre Söhne, und die Eltern lassen ihnen die ihrer Herkunft angemessene Bildung angedeihen. Seit frühester Kindheit sorgen Gouvernanten und Hauslehrer für die Erlernung von Fremdsprachen. Die Knaben sprechen und lesen fließend drei europäische Sprachen ‒ Deutsch, Französisch, Englisch ‒ und studieren die in der Bibliothek von Spasskoje vorhandenen Werke der Weltliteratur.

Als Iwan Turgenjew neun Jahre alt ist, verlegt die Familie ihren Wohnsitz nach Moskau. Dort besuchen die Knaben das Pensionat Weidenhammer. Der Vater ist mit den Erfolgen seiner Söhne nicht unzufrieden, doch betrübt es ihn, dass sie die Briefe an ihn nicht auf Russisch schreiben. »Ihr schreibt mir immer französisch oder deutsch und verschmäht Eure Muttersprache«, hält er ihnen vor. »Es würde mich doch sehr überraschen, wenn ihr darin nicht gut genug wärt! Es ist an der Zeit und unumgänglich, dass Ihr Euch nicht nur mündlich, sondern auch in der schriftlichen Form auf Russisch auszudrücken lernt!« Zwei Jahre besucht Iwan Turgenjew das Pensionat und wird im Anschluss daran von Hauslehrern auf das Studium an der Universität vorbereitet.

Erste Liebe. Jekaterina Schachowskaja

Den Sommer 1833 verbringen die Turgenjews in einem Sommerhaus in der Nähe von Moskau, wo Iwan für die Aufnahmeprüfung an der Universität lernt. Hier erlebt er seine erste Liebe, an die er sich fast dreißig Jahre später in einer der schönsten Erzählungen der Weltliteratur erinnert.

Im benachbarten Sommerhaus lebt die Witwe Fürstin Jekaterina Jefimowna Schachowskaja mit ihren Kindern, der neunzehnjährigen Tochter Jekaterina und deren vier jüngeren Brüdern.

Iwan Turgenjew ist vierzehn Jahre alt, hochgewachsen mit leicht gebeugter Haltung, feinen Gesichtszügen und nachdenklichen grauen Augen. Er wird einer der zahlreichen Gäste und Verehrer der jungen Fürstin. Die junge Frau fasziniert ihn. »Ich setzte mich auf einen Stuhl und saß dort lange wie verzaubert. Das Gefühl, das ich empfand, war so neu und so süß«, beschreibt der Schriftsteller in seiner autobiographischen Erzählung Erste Liebe die Gefühle, die sein Alter Ego Wolodja nach der ersten Begegnung mit Sinaida empfand, »und lachte nur von Zeit zu Zeit, mich erinnernd, tonlos oder erschauerte bei dem Gedanken, dass ich mich verliebt habe. Sinaidas Gesicht tauchte kaum merklich vor mir in der Dunkelheit auf, tauchte auf und verschwand nicht mehr. Ihr Mund zeigte ebenjenes rätselhafte Lächeln; ihre Augen blickten von der Seite auf mich, fragend, nachdenklich und zärtlich ganz wie in jenem Augenblick, als ich von ihr gegangen war. Irgendwann schließlich erhob ich mich und ging auf Zehenspitzen zu meinem Bett, legte den Kopf auf das Kissen, ohne mich auszukleiden, als fürchtete ich, durch schroffe Bewegungen zu zerstören, was mich erfüllte.« Schon bald aber finden Glück und Qualen, Angst und Hoffnung ihr Ende. Durch einen Zufall erfährt Wolodja, dass Sinaida die Geliebte seines Vaters ist.

Sinaida spielt mit ihren Verehrern und mit ihrer Macht, die sie über sie hat, so auch mit Wolodja. Bisweilen ist sie ihm aufmerksam zugewandt, dann stößt sie ihn wieder zurück. Dieses die Etikette verletzende Verhalten von Turgenjews Protagonistin stößt bei der Literaturkritik auf Ablehnung. »Die junge Dame in diesem literarischen Werk ist nur kokett, in höchstem Maße kapriziös und keine moralisch hochstehende Person«, bemerkt der Rezensent der Moskowskije Wedomosti in Mai 1860. Und auch der Autor selbst bezeichnet seine Sinaida als »geborene Kokette, aber eine hinreißende Kokette«.

Aber das ist ungerecht. Obgleich sie selbst im Gegensatz zu ihrem realen Vorbild keine Gedichte schreibt, schwärmt die unbändige, launische, impulsive junge Frau für die Poesie. »Wäre ich eine Dichterin«, so Sinaida, »schriebe ich über eine Gesellschaft junger Damen, des Nachts in einem Boot auf einem stillen Fluss. Der Mond leuchtet, sie ganz in Weiß mit Kränzen aus weißen Blumen, und singen so etwas wie ein Hymne, verstehen Sie?«

Dieses Sujet entspricht jenem aus Jekaterina Schachowskajas Poem Traumbilder. Phantasmagorien, das in ebenjenem Jahr, als Iwan Turgenjew in ihr Leben tritt, als Buch erschienen ist. Turgenjew zeigt, was die Liebe mit dieser »Koketten« macht. Ohne Einschränkung gibt sie sich ihren Gefühlen zum Vater des jungen Wolodja hin.

Erste Liebe ist nicht nur die Erinnerung des Schriftstellers an seine erste Liebe, sondern auch eine Erzählung über die Beziehung zu seinem Vater und die schwierigen Verhältnisse in der Familie. »In meiner Erzählung«, so Turgenjew, »habe ich meinen Vater porträtiert. Man hat mich dafür verurteilt, vor allem, weil ich kein Hehl daraus gemacht habe. Aber ich sehe nichts Unschickliches darin. Ich habe nichts zu verheimlichen.«

»Mein Vater hatte einen eigentümlichen Einfluss auf mich«, heißt es in Erste Liebe, »und unser Verhältnis war ebenso eigentümlich. Meine Erziehung interessierte ihn nur wenig, aber er verletzte mich nie. Er achtete meine Freiheit, pflegte sogar, wenn man es so sagen wollte, einen höflichen Umgang mit mir, aber er ließ mich ihm nicht nahekommen. Ich liebte und bewunderte ihn, er schien mir vorbildhaft, und, bei Gott, wie sehr hätte ich mich ihm verbunden gefühlt, hätte ich nicht stets seine Zurückweisung gespürt! Bisweilen, wenn ich sein kluges, schönes und strahlendes Gesicht betrachtete und mein Herz bewegt wurde, mein ganzes Wesen zu ihm strebte, spürte er geradezu, was in mir vorging, strich mir im Vorübergehen über die Wange, und dann ging er hinaus oder begann, sich mit irgendetwas zu beschäftigen, oder er wurde ganz kühl, und alles in mir krampfte sich zusammen und auch ich wurde ganz kalt.«

Später, als Erwachsener, begreift er, dass der Vater »sich nicht für mich und das Familienleben interessierte. Er liebte etwas anderes und genoss dieses andere ganz. ›Nimm, was du kannst, aber gib dich in niemandes Hände. Sich selbst zu gehören, das ist die Kunst des Lebens‹, sagte er einmal zu mir.«

Jekaterina Schachowskaja ist nicht nur die erste Liebe des Schriftstellers, sondern auch die letzte, vielleicht die einzige Liebe seines Vaters. Für Sergej Turgenjew stellt sich die Frage, ein Leben als angesehener Mann zu führen oder mit seiner jungen Liebe in Schimpf und Schande zusammenzuleben. Natürlich könnte er sich von seiner nicht mehr jungen und nicht sehr schönen Gattin scheiden lassen und Schachowskaja heiraten. Aber durch diesen Schritt verschlössen sich ihm die Türen zahlreicher Häuser der sogenannten besseren Gesellschaft, die ihm so viel bedeutet. Turgenjews Vater entscheidet sich für Ansehen und Prestige.

In der entscheidenden Episode der Erzählung stellt Turgenjew kindliche Verliebtheit und entsagende Liebe einander gegenüber. Zufällig hört Wolodja, wie Sinaida seinen bei ihrem Fenster stehenden Vater anscheinend zu überzeugen sucht, sich von seiner Frau zu trennen: »Vous devez vous separer de cette …«. Sie reicht ihm die Hand, der Vater hebt die Reitgerte und schlägt zu. Sinaida zuckt zusammen, führt wortlos ihre Hand zu den Lippen und küsst schweigend den blutigen Striemen, den der Schlag hinterlassen hat. Der Vater schleudert die Reitgerte zur Seite und eilt zum Eingang des Hauses. »Das ist Liebe«, dachte Wolodja, »das ist Leidenschaft! Sich nicht zu erzürnen, sondern einen Schlag, und sei er von der über alles geliebten Hand, zu ertragen! Ach, das also kann man, wenn man liebt. … Und das Gefühl meiner Liebe mit all ihren Wallungen und Qualen kam mir sehr klein und kindisch und jämmerlich vor.«

Auch die seelische Erschütterung seiner Mutter hat Turgenjew in seiner Erzählung beschrieben: »Meine Mamá war ständig erregt, eifersüchtig, zornig, nicht jedoch in Gegenwart meines Vaters. Sie fürchtete ihn sehr, er gab sich barsch, kalt, unzugänglich.«

Die Qual der Mutter wird noch verstärkt durch den Skandal, den die Liaison ihres Mannes mit Jekaterina Schachowskaja in der Gesellschaft hervorruft. Ende des Jahres 1833 reist sie zu einem Kuraufenthalt ins Ausland. Ihren Ehemann sieht sie nie wieder.

Jahre des Studiums und Reisens. Debüt als Schriftsteller. Liebeleien

Im Alter von noch nicht einmal ganz fünfzehn Jahren besteht Iwan Turgenjew das Aufnahmeexamen an der Moskauer Universität. Dort studiert er allerdings nur ein Jahr. 1834 wird der ältere Bruder an der Michailow-Militärakademie für Artillerie in Sankt Petersburg aufgenommen, und Iwan führt sein Studium der Philologie an der Philosophischen Fakultät der Petersburger Universität fort, weil der Vater meint, die Brüder sollten zusammenbleiben. In der Hauptstadt des Russischen Reiches beginnt er auch seine literarische Laufbahn. Die dramatische Verserzählung Steno aus dem Jahr 1834 ist eines seiner ersten Werke.

Am 30. Oktober 1834 stirbt Turgenjews Vater. Seine Ehefrau weilt zu dieser Zeit noch im Ausland, und als sie nach einem Jahr von ihrer Reise zurückkehrt, wird klar, dass sie durch ihre überstürzte Abreise nicht nur den Qualen der Eifersucht zu entfliehen suchte. Auf ihrer Reise war sie von der Mutter des Arztes Andrej Jestafjewitsch Behrs begleitet worden, der aufgrund der »Steinerkrankung« des Hausherren seit einiger Zeit bei den Turgenjews lebte. Diese war eine erfahrene Geburtshelferin. Die kleine Bibi-Warenka, die kurze Zeit nach der Rückkehr Warwara Turgenjewas ins Haus in Spasskoje aufgenommen wird, gilt offiziell als Adoptivtochter, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass sie die leibliche Tochter Warwara Turgenjewas und des jungen Hausarztes Andrej Behrs ist. Dessen Tochter Sofja Andrejewna, die seiner später geschlossenen Ehe entstammt, wird als Gattin des berühmten Lew Tolstoj in die Literaturgeschichte eingehen.

Für den Tod ihres Ehemannes macht Warwara Turgenjewa ihre junge Gegenspielerin, die »Dichterin« Jekaterina Schachowskaja verantwortlich. »Die Fürstin Sch… ‒ ihr Andenken soll verflucht sein!«, schreibt sie drei Jahre nach deren frühem Tod an ihren Sohn Iwan. »Ja, weißt Du denn wirklich nicht, dass sie einen armen und ehrlichen Menschen, den Gatten einer kranken Frau …« ‒ der weitere Text des Briefes ist mit anderer Tinte, also ganz offensichtlich zu einem späteren Zeitpunkt, unleserlich gemacht worden. Warwara Turgenjewa vermutet sogar, ihr Mann habe sich selbst das Leben genommen, wie aus einem Satz dieses Briefes hervorgeht, der rekonstruiert werden konnte: »Der Unglückliche …, sein Gewissen plagte ihn, und sein Leben endete durch einen gewaltsamen Tod.«

Nach dem Abschlussexamen reist Iwan Turgenjew im Mai 1838 nach Berlin, um dort sein Studium fortzusetzen. Zugleich aber flieht er aus Russland, das ihm in seiner Rückständigkeit unerträglich ist. »Jenes Leben, jenes Milieu und vor allem, wenn man es so sagen kann, jene Umgebung, welcher ich angehörte, jene Umgebung des Gutsherrentums und der Leibeigenschaft, repräsentierte nichts, das mich hätte halten können«, erklärt er in seinen 1868 in Baden-Baden niedergeschriebenen Literatur- und Lebenserinnerungen. »Im Gegenteil ‒ fast alles, was ich ringsum beobachtete, rief in mir ein Gefühl der Bestürzung, Empörung, und schließlich des Abscheus hervor. Ich konnte nicht lange zaudern. … Ich stürzte mich kopfüber in ›das deutsche Meer‹, das mich reinigen und wiedergebären sollte, und als ich endlich aus meinen Wogen wieder auftauchte, war ich ein ›Westler‹ geworden und bin es für immer geblieben.«

Die preußische Hauptstadt Berlin ist mit ihrem Geist der neuen Philosophie um die Mitte des 19. Jahrhunderts Anziehungspunkt für die Jugend. Hier studieren zahlreiche junge Russen. »Die Universität und die Wissenschaft verliehen dieser Stadt die Bedeutung eines Zentrums der europäischen Bildung«, erinnert sich Turgenjew später. Er beschäftigt sich mit der deutschen Philosophie, »mit besonderem Eifer« studiert er beim Hegel-Schüler Professor Karl Werder das Werk Georg Wilhelm Friedrich Hegels, den die damalige russische Jugend verehrt.

Abb. 4: Iwan Turgenjew als junger Mann. Aquarell von Kirill Gorbunow, 1838 oder 1839.

Im Januar 1840 sind Turgenjew und sein Freund, der schwer an Tuberkulose erkrankte Dichter und Philosoph Nikolaj Wladimirowitsch Stankewitsch, in Rom Gäste beim Obersten a. D. des Husarenregiments Nikolaj Wladimirowitsch Chowrin und seiner Familie. Dessen Gattin, Maria Dmitrijewna Chowrina, führt in Moskau einen stadtbekannten literarischen Salon, die hübsch anzusehende, lebhafte und kluge siebzehnjährige Tochter Alexandra, genannt Chouchou, ist heimlich in Stankewitsch verliebt. Dieser sieht in ihr eine Freundin, während der Maler Alexej Tarassowitsch Markow, ein häufiger Gast der Familie, und Turgenjew der jungen Dame des Hauses gegenüber nicht gleichgültig sind. Beide Verehrer widmen Chouchou ihre Werke. Markow malt ihr Porträt, Turgenjew schreibt Gedichte für sie.

Auf der Italienreise ereignen sich noch zwei weitere flüchtige, aber unvergessliche Begegnungen. Auf der Fahrt vom Vesuv nach Neapel setzt sich im Zug eine junge Frau neben Turgenjew, die Chouchou sehr ähnlich sieht, ja, sogar hübscher ist als diese. Die Fahrt in die Hauptstadt Kampaniens vergeht rasch, und »sogleich ist ihr schwarzer Hut in der Menge nicht mehr zu sehen. Sie ist verschwunden, auf immer. Aber sie hat für einige Augenblicke meine Seele bewegt und die Erinnerung an sie stimmt mich froh.«

Und auf dem Rückweg nach Berlin, als Turgenjew in Frankfurt am Main eine Konditorei aufsucht, um zur Erfrischung eine Limonade zu trinken, stürmt ihm eine junge Frau von außergewöhnlicher Schönheit entgegen. Ihr Bruder ist in Ohnmacht gefallen und sie bittet den Unbekannten um Hilfe. Sie ist die Tochter der Konditoreibesitzerin, und als ihr Bruder wieder zu sich gekommen ist, lädt man den jungen Russen ein, in Frankfurt zu bleiben und die Stadt zu besichtigen. Turgenjew kann seine Augen nicht von der jungen Frau lassen, sie scheint ihm von Gott oder vom Schicksal gesandt. Aber die Fahrkarte nach Leipzig ist bereits gekauft, und seine Geldmittel sind knapp. Er reist weiter. Die reizende Gemma in Turgenjews Roman Frühlingsfluten ist Reminiszenz an die Jugend und diese beiden Begegnungen. »Heitere Jahre, glückliche Tage«, heißt es dort, »wie Frühlingsfluten sind sie verrauscht!«

»Mein gesamtes Leben ist vom weiblichen Element durchdrungen«, bekennt Iwan Turgenjew als reifer Mann im Gespräch mit Edmond de Goncourt »Weder ein Buch noch sonst irgendetwas kann mir eine Frau ersetzen. Wie das zu erklären ist? Ich nehme an, dass nur die Liebe in der Lage ist, mein gesamtes Ich in Schwung zu versetzen, so wie es nichts anderes vermag.«

Während der Zeit des Studiums beschränken sich Turgenjews Beziehungen zu Frauen auf zufällige Liebschaften mit Frauen aus dem einfachen Volk.

Die erste dieser »Flammen«, wie Turgenjew sie nennt, ist eine Leibeigene seiner Mutter. Während der Sommerferien verliert er an sie seine Unschuld. »Ich war blutjung und unschuldig. Meine Mutter hatte ein hübsches Hausmädchen. Eines Abends, es wurde schon dunkel, ging ich durch den Garten, und da kam dieses Mädchen auf mich zu, strich mir übers Haar und sagte: ›Komm!‹. Was dann folgte, unterscheidet sich in nichts von dem, was ein jeder als etwas Besonderes empfindet. Aber an diese leichte Berührung des Haars und an dieses eine Wort erinnere ich mich oft und bin dann vollkommen glücklich.«

Eine Liebschaft in Studentenjahren war eine Müllerin aus dem Umland von Sankt Petersburg. »Sie war überaus hübsch, blond, mit strahlenden Augen, wie man sie bei uns recht oft sieht. Zuerst wollte sie nichts von mir annehmen, aber dann sagte sie einmal: ›Sie müssen mir etwas schenken!‹ ‒ ›Was möchtest du denn?‹ ‒ ›Bringen Sie mir Seife mit!‹. Und ich brachte ihr Seife mit. Sie nahm sie und verschwand. Als sie zurückkehrte, streckte sie mir errötend ihre wohlriechenden Hände entgegen. ›Küssen Sie meine Hände so, wie Sie die Hände der Damen in den Petersburger Salons küssen!‹ Ich warf mich vor ihr auf die Knie. Kein Augenblick meines Lebens ist mit diesem vergleichbar!«

Mehr als jede andere Frau personifiziert Turgenjews Mutter in jenen Jahren für ihn das weibliche Element. Iwan ist ihr Liebling. Wegen seines zarten Wesens nennt sie ihn liebevoll »ma fille, ma Jeanette«. Der Sohn ist mit der Mutter eng verbunden, ihre Beziehung jedoch ist ambivalent. Ihr despotisches Verhalten und ihre himmelschreiende willkürliche Grausamkeit gegenüber den Leibeigenen stoßen ihn ab, zugleich aber ist er fasziniert von ihrer Klugheit und ihrem Wissen, vor allem aber von ihrer Willensstärke. Die Beziehung zu seiner Mutter prägt seine Beziehungen zu Frauen lebenslang.

»Die erste Begegnung ‒ die letzte Begegnung«. Tatjana Bakunina

»Auf dem Titelblatt meiner ›Enzyklopädie‹« ‒ gemeint ist Hegels 1830 erschienene Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse ‒ »habe ich notiert: ›N. Stankewitsch ist am 24. Juni 1840 gestorben‹ und etwas weiter unten: ›Ich bin mit Bakunin am 25. Juni bekannt geworden.‹ Von meinem gesamten früheren Leben möchte ich keine anderen Erinnerungen erhalten als diese beiden.«

Die Freundschaft mit Michail Bakunin, dem später weltbekannten Anarchisten, der im Sommer 1840 nach Berlin gekommen war, um seine Kenntnisse der deutschen Philosophie zu vertiefen, tröstet Iwan Turgenjew über den Verlust seines Freundes Nikolaj Stankewitsch hinweg. Die beiden sehr unterschiedlichen jungen Männer besuchen die gleichen Vorlesungen der Hegelianer, verkehren bei Varnhagen von Ense und Bettina von Arnim, aus deren Goethes Briefwechsel mit einem Kinde Bakunin einige Ausschnitte ins Russische übersetzt hatte, und beziehen eine gemeinsame Wohnung in der Mittelstraße 60.

Abb. 5: Iwan Turgenjew in Berlin, 1840er Jahre.

Abb. 6: Selbstporträt des späteren Anarchisten Michail Bakunin in jungen Jahren. Aquarell, 1830.