19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ecco Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Diese Geschichte beginnt in einem Sommer, kurz bevor das, was die Erwachsenen mit dem wirklichen Leben meinen, für Natascha eigentlich so richtig losgehen sollte. In Glanitz, einem kleinen Ort in der Provinz, findet das Leben für sie und ihre Freunde zwischen Fußballplatz, Bushaltestellenhäuschen und Jahrmarkt statt. Immer dabei ist die Hand, wie Natascha ihn nennt. Die Hand, die auf ihrem Oberschenkel lauert wie ein Fisch, die ungefragt vordringt, während sich der Himmel von Nachtblau zu Frühmorgenblau färbt und alle besoffen sind.

Fünf Jahre später hat Natascha die Enge ihres Heimatortes verlassen und lebt mit ihrer Wahlfamilie in einer besetzen Knopffabrik. Hier wird Natascha zu Nao, hier gibt es keine Vergangenheit, keine Hierarchie, kein »Er« und kein »Sie«, hier gibt es nur »Wir«. Doch die Erinnerungen an ihre Jugend lassen sie nicht los, und so beginnt eine Suche, bestimmt von dem Drang, sich die Deutungsmacht über das Geschehene zurückzuerobern. Unmittelbar, schonungslos und mit großer Dringlichkeit erzählt Ann Esswein von Ohnmacht, Scham und dem Unbehagen, für das es in der Jugend keine Worte gab.

»Ann Essweins Figuren erzählen von dem Zusammensetzen fragmentierter Erinnerungen, dem einsetzenden Begreifen, der Wut und Rückeroberung der Worte.«Res Sigusch

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 249

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Zum Buch

Diese Geschichte beginnt in einem Sommer, kurz bevor das, was die Erwachsenen mit dem richtigen Leben meinen, für Natascha eigentlich so richtig losgehen sollte. In Glanitz, einem kleinen Ort in der Provinz, findet das Leben für sie und ihre Freunde zwischen Fußballplatz, Bushaltestellenhäuschen und Jahrmarkt statt. Immer dabei ist die Hand, wie Natascha ihn nennt. Die Hand, die auf ihrem Oberschenkel lauert wie ein Fisch, die ungefragt vordringt, während sich der Himmel von Nachtblau zu Frühmorgenblau färbt und alle besoffen sind.

Fünf Jahre später hat Natascha die Enge ihres Heimatortes verlassen und lebt mit ihrer Wahlfamilie in einer besetzen Knopffabrik. Hier wird Natascha zu Nao, hier gibt es keine Vergangenheit, keine Hierarchie, kein »Er« und kein »Sie«, hier gibt es nur »Wir«. Doch die Erinnerungen an ihre Jugend lassen sie nicht los, und mit der Distanz erkennt sie, wie oft ihre Grenzen überschritten wurden. Unmittelbar, schonungslos und mit großer Dringlichkeit erzählt Ann Esswein von Ohnmacht, Scham und dem Unbehagen, für das es in der Jugend keine Worte gab.

Zur Autorin

Ann Esswein ist Autorin und Journalistin. Sie veröffentlicht u. a. in Die Zeit, Süddeutsche Zeitung oder taz, in Anthologie- und Literaturmagazinen und produziert Hörfunkstücke. 2019 war sie Stipendiatin der Werkstatt für Junge Literatur in Graz, 2021 auf der Shortlist des Deutschen Kurzgeschichtenwettbewerbs, Finalistin des 29. open mike und eineinhalb Jahre lang Teilnehmerin an der Romanwerkstatt »Die Große Tour« am Literaturhaus München. 2024 erschien ihr Debütroman »Mimikry«. Ann Esswein lebt in Berlin.

Ann Esswein

Jahre ohne Sprache

Roman

Ecco

Dieses Buch ist Fiktion. Charaktere und Schauplätze sind nicht real. Die Frage, ob sie wahrhaftig sind, ist eine andere.

www.eccoverlag.de

Originalausgabe

© 2025 Ecco Verlag

in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH

Valentinskamp 24 · 20354 Hamburg

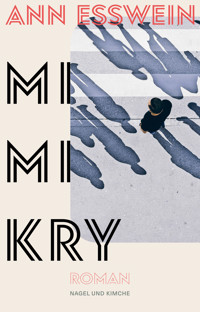

Covergestaltung von Zero Media GmbH

Coverabbildung von FinePic®, München, Stocksy / Palina Liashkovich

E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 9783753001227

Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten. Die Rechte der Urheberin und des Verlags bleiben davon unberührt.

Fischhand

Die Hand lag auf meinem nackten Oberschenkel wie ein Fisch, nass und schwer. Die Hand, die lauerte. Ohne zu fragen, verströmte sie eine Kühle, die mir in die Zehenspitzen kroch, bis in den Bauch und noch viel weiter. Obwohl es so warm war, so heiß, bevor die Sonne unterging und alle eingeschlafen waren. Ich war zu besoffen, um mich daran zu erinnern, wie. Es gab nur noch unser Picknickdeckenlager auf dem Sandhügel. Die Flasche Wodka Grapefruit, die wir im Liegen weitergaben, ohne uns anzusehen. Und den Himmel, der sich über dem See drehte. Sommernachtsblau und Tiefseewasserblau, kaum unterscheidbar diese Blaus zwischen drei Uhr nachts und fünf Uhr morgens. Ich starrte eine ganze Weile in dieses Blau.

Weil es kalt war, habe ich mich wohl irgendwann eingerollt. Aber die Hand, die drehte sich einfach mit, legte sich auf die Gänsehaut auf meinem Bauch. Und ich dachte, ich wäre die Einzige, die wach war. Was geht, lass mich, sagte ich natürlich nicht. Aber ich stemmte die Hände in den Boden, der Himmel wankte, die Bäume drehten sich, und überhaupt, seit einer Weile war mir nach Kotzen.

Die anderen lagen zusammengestürzt auf der Decke. Das Lagerfeuer qualmte noch. Luki war eingepennt, in einem Berg aus Rucksäcken. Wie immer stand sein Mund offen, seine Nasenspitze sank und hob ab mit jedem Atemzug. Konnte er nicht kurz die Augen aufmachen? Hey, schau her! Da ist diese Hand, die lauert. Wahrscheinlich bin ich wieder zusammengesackt.

Die Fischhand schob sich weiter, tastete sich die Gänsehaut entlang, dorthin, wo die Jeans anfing, öffnete den Knopf, grub sich durch die störrischen Haare, stoppte, lauerte. Rauschendes Schilf, hier und da ein Schnarchen, sonst kein Laut, als die Hand vordrang, eindrang und so weiter.

Knöpfe und CO. Unlimited

Ich erinnere mich nicht:

Wie das Fahrrad mit dem hoffnungslosen Achter klang, als wir zum Morgengrauen auf dem Schotterweg nach Hause fuhren.

An den Geruch von Moms Gesichtscreme.

An die Gesichter während der Abifeier im Publikum, ob Vater sich zwischen ihnen versteckt hatte.

Wann das letzte Mal war, dass Luki und ich eine Decke über uns warfen, er mir mit der Taschenlampe ins Gesicht leuchtete und fragte: »Und wenn wir aus dieser Höhle auftauchen, wo sind wir dann?«

An die, die ich mal war.

Aber wann das begann, daran erinnere ich mich.

Wenn sich Luki noch dafür interessieren würde, würde ich sagen: Wir leben jetzt in einer alten Knopffabrik. Sie liegt dort, wo die Stadt in die sogenannten Randgebiete ausfranst. Wenn der Postbote kommt, ruft er in die Halle: »Knöpfe und Co. unlimited?«

Unlimited, das kommt von uns. Das ist neu. Das sind wir. Wir wohnen auf zwei Etagen. Unten nackter Betonboden, oben, links, rechts, überall, Metalltreppen und Geländer. Der Hall scheucht die Schwalben durch die Fabrik. Es gibt eine Rutsche zwischen den Etagen und eine Stange, wie bei der Feuerwehr, und jede Menge Schaukeln, die an staubbedeckten Balken hängen und knarzen. Es heißt, eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg oder ein Komet wäre mal durch das Dach geschossen. Auf das Loch in der Decke haben wir ein Dach gebaut, damit es nicht mehr hineinregnet. Wir haben ein neues Dach gebaut, viel größer als nötig, wir haben einen wehrhaften Turm auf das Dach gesetzt, von dort blicken wir auf die winselnde Stadt, diese verrückten Menschen, wir blicken auf die anderen wie aus einer Festung. Die Fabrik hat Wände so dick wie Kirchengemäuer, und ein Tor, das sogar Schüsse abfedern würde. Kein Zutritt für Bullen, Chauvis, die Vergangenheit. Und dort, wo der Krater war, haben wir einen Ofen draufgesetzt, groß genug, um noch mehr Menschen zu wärmen. Wie viele Leute hier leben, können wir nicht sagen. Leben, was heißt das schon? Auf eine Tasse Kaffee vorbeizukommen und nicht mehr zu gehen. Jeden Tag den Ofen anzuschmeißen und vor dem Feuer zu versinken. Einen Wohnsitz zu haben, das meinen wir auf jeden Fall nicht. Türen gibt es hier keine, aus Prinzip nicht, aber jede Menge riesige Fenster, die zittern, wenn wir Musik machen.

Als wir die Halle vor einem Jahr gefunden haben, als das hier noch Schutt und Stille war, haben wir beschlossen, alles, was wir besitzen, zu teilen. Später haben wir gesagt, dass wir nichts mehr besitzen. Wir haben keine Flagge gehisst und uns nicht gesagt, dass wir diesen Ort besetzen. Niemand besitzt hier nichts. Also alles allen. Das Zimmer, in dem ich gerne schlafe, ist das rechts oben in der Ecke. Dort, wo früher die Arbeiter:innen auf die Arbeiter:innen schauten und dafür sorgten, dass alles hier im Betrieb in Ordnung war, alles nach bester Ordnung funktionierte. Hier funktioniert gar nichts. Wenn Jul und Zin und Roa und Ari gleichzeitig die Wasserkocher anmachen, dann funkt es, ich kann es sehen von hier oben. In diesem Zimmer ist nur ein winziger Tisch, vor dem ich oft knie, ein zerfleddertes Notizbuch darauf. Es ist das Einzige, was mir gehört. Das Bett ist so heftig hart, es könnte in einem Knast stehen, so hat es Zin mal gesagt. Und Zin weiß Bescheid.

Meistens schläft Zin auf der Couch vor dem Ofen, unverschämt ausgebreitet, Beine und Arme von sich gestreckt, nur die Wimpern zucken, wenn man sich in Zins Anwesenheit schmiegt. Oft übernachte ich auch in Juls Nackenkuhle, da ist es am ruhigsten. Roas Haare riechen nach Zimtkeksen und Demut, und wenn man in Roas Armen verschwindet und sie gegen die Ohren presst, hat man das Gefühl, den nächsten Weltkrieg verschlafen zu können. Nur wenn ich neben Ari liege, habe ich manchmal so ein ungutes Gefühl. Ari ist so ein – ich kann es nicht anders sagen –, ein Typ. Ein Wort wie ein Relikt aus einer anderen Zeit. Wenn Ari durch die Fabrikhalle läuft, hinterlassen die Stiefel ein besonderes Echo. Manchmal steht Ari dann auf der Treppe vor mir mit einer Frage, die nicht einmal Ari ausspricht, und ich schaue zu meinen Schnürsenkeln, als könnte ich stolpern. Vielleicht liegt es an den Feldarbeitshänden oder den Augen, verwässert und viel zu blau. Wie ein übergelaufener Pool. Man will da nicht reinschauen, man könnte darin ertrinken. Nachts zuckt Ari wie jemand, der fällt, der nach oben greift, um sich irgendwo festzuhalten, und alle sind wach, manchmal erwischt uns ein Arm. Mich nicht, ich halte mich von Ari fern, was nicht leicht ist, weil Ari macht sich breit. Es ist komisch, denn Nähe kann ich mittlerweile ganz gut. Das haben wir gelernt. Das gehört zu uns. Keine Berührung meinen wir sexuell. Wir wollen nichts erreichen. Wir sind beste Freund:innen. Wir sind das, was die da draußen eine Familie nennen. Die sind limited, wir sind unlimited. So ist das.

Der Postbote hat es nicht leicht. Wir haben keine Namen von uns irgendwo stehen. Und wenn, dann stünde bei mir nur: Nao. Nao wie die bessere Version von Natascha. Nao wie now. Nao wie no. Und damit ist alles gesagt. Hier können wir sein, was wir wollen, das haben wir im letzten Herbst gesagt, als wir uns in der Fabrik langsam eingerichtet haben. Dann haben wir das Er für immer gestrichen. Es gibt kein Er, kein Sie, keine Hierarchie, nur ein Wir. Wenn wir doch mal streiten, wer zuerst duschen darf, weil dann der Boiler leer ist, wenn so etwas wie eine Hierarchie ganz nützlich ist, dann gewinnt die Person mit dem längsten Mittelfinger.

Kapuzentage

Es hat an einem der Kapuzentage angefangen. Tage von der Sorte, dass einen der Regen schon morgens anspuckt und alles klar ist. Alle schlummern noch, als ich das Hallentor aufschiebe und auf die Straße trete. Nur eine Stunde muss ich in Glanitz durchhalten. Augen zu und durch den Pissregen, den der Herbst mit sich gebracht hat, wie der Postbote den Brief, der eine Unterschrift meiner Erzeuger verlangt. Es hilft nichts, ich muss dahin. Ich laufe gegen den Tag an und wünsche mir, ich könnte ihn rückwärts ablaufen lassen. Dann würde ich jetzt von dem, was die Leute von früher aus der Schule meinen, wenn sie sagen, »Komm doch mal wieder nach Hause«, in das einzig richtige Zuhause laufen. Ich würde in der Regionalbahn sitzen, die rückwärts durch den Regen prescht, die Beine gegen den Sitz vor mir gedrückt, würde die Landschaft vorbeiziehen lassen, die Felder und die Wälder. Die hoffnungslos vereinzelten Häuser mit ihren heruntergeklappten Rollladenaugen. Häuser besetzt mit Frau, Mann und Kind, die in ihrem Schicksal verharren. Aber ich würde aus- und dann einatmen, der Regionalzug würde rückwärts vorbeiziehen, und ich würde erst wieder nach draußen schauen, wenn die Häuser drei-, vier-, fünfstöckig werden, wenn sie so groß werden, dass man sich in ihren Schatten ducken kann. Und im neuen, richtigen Zuhause würde der Ofen schon brennen und Roa auf der Couch sitzen, weil Roa dort schon auf mich gewartet hat und Roa wird sagen: »sebeiL ollaH?«. Wo ich war, würde Roa nie fragen. Und auch ich würde es vergessen, wenn ich nur lange genug ins Feuer starre, das die Bretter verschlingt, und Roa mir in konzentrischen Kreisen über den Kopf wuschelt.

Daran zu denken, hilft nur kurz. Ich stehe an der Bushaltestelle und spucke den Regen an. Und wenn ich diesen Tag schon nicht rückwärtsdrehen kann, würde es schon helfen, wenn ich die Stunden in Glanitz auf Double Speed stellen könnte.

Vater lässt auf sich warten, bis er an die Tür geht. Er plumpst auf den Küchenstuhl, fingert an der Eieruhr herum und starrt aus dem Fenster, als würden die Vögel, die Mom früher mit Körnern gefüttert hat, gleich einen Vogeltanz aufführen. Ich schiebe das Formular auf den Tisch. Er sieht gar nicht hin. Ich drehe mich zur Fensterscheibe, ich spreche zu seinem Spiegelbild, die Scheibe beschlägt, sonst passiert nichts. Kein Wort kommt aus diesem Spiegelbild, nur ein Stöhnen.

»Nein, nein, alles gut. Nur für das Geld vom Amt. Ich komme schon klar.« Der Staat sieht es leider etwas anders als ich.

»Du und ich«, erkläre ich ihm, »wir sind so etwas wie eine Bedarfsgemeinschaft. Und weil der Staat denkt, ich bin noch zu jung, um mein eigenes Leben zu führen, musst du hier unterschreiben, Vater.« Wie schwer es mir manchmal fällt, das zu sagen. Vater. Ein Wort wie eine heiße Kartoffel im Mund.

»Warum gehst du nicht arbeiten?«, fragt er und unterschreibt. Er meint es vielleicht nicht böse, es ist eine sachliche Frage.

»Und warum gehst du nicht arbeiten?« Das ist keine sachliche Frage. Es ist eine Tatsache, und sie detoniert irgendwo in seinem unergründlichen Korpus, er schließt die Augen.

Er seufzt und sieht aus dem Fenster, aber da ist immer noch keine Mom, die Vogelfutter in die Buchen hängt, und immerhin die Amseln haben sich damit abgefunden. Ich habe mir das mit dem Mitleid abgewöhnt.

»Na gut«, sage ich, als wäre es eine Art, »Danke« zu sagen, und ziehe mir die Kapuze über den Kopf, kein Tschüss, einfach ab durch die Hintertür. Nie durch die Vordertür, was würden die Nachbarn denken? Schnell vorbei an den Häusern, die ihre Fassade nach außen recken, wie diese Fußballer in Glanitz ihre Brust, Blöcke von Häusern, alle grau und alle gleich und alle mit dieser Attitüde, die man hier eben hat. Weg von hier, bevor das alles noch abfärbt.

Ich schaue auf die Uhr, 18:44. Zeit, um mir noch ein Bierchen an der Tankstelle zu holen, um runterzukommen, bevor ich in den Zug steige.

Die Schiebetür geht auf, ich trete ein, die Schiebetür geht zu. Was ich sehe in ungeordneter Reihenfolge:

Die Minzbonbons im Regal, die es immer bei Oma gab. Die in der silbernen Schatulle.

Ein brennendes Auto auf der Titelseite einer Regionalzeitung.

Die eingedrückten Schinken-Käse-Croissants, die wir uns früher immer reinfuhren, wenn wir besoffen von einer Party kamen.

Das von Deckenlicht beleuchtete Haar des Kassierers, wie eine Krone.

Und dann die Hand.

Vielleicht habe ich die Hand auch als Erstes gesehen.

Und dann ist plötzlich alles langsam. Der ganze Körper, ein Stromausfall.

Hinten rechts in der Ecke vor der Glasfront, zwischen der Kaffeestation, dem Zeitungsregal und den Menschen, die sich an Stehtischen unterhalten, liegt die Hand. Der Mensch, zu dem sie gehört, steht allein an einem dieser Tische und liest Zeitung. Die Finger so dick, wie ich sie in Erinnerung habe, die Handfläche liegt flach und stabil auf dem Tisch, außerordentlich wuchtig diese Handgelenke. Die Hand hebt sich, Daumen und Zeigefinger berühren den Mund, sie kleben an einer Zeitungsseite, blättern sie um, senken sich zurück auf den Tisch.

Mein Herz galoppiert. Ich suche auf dem Boden etwas, an dem ich mich festhalten kann. Ein Räuspern. Der Tankstellenwart schaut mich an, ich schaue ihn an, wir sehen uns eine Weile an. Die Münzen halte ich in der Hand, aber was ich damit machen soll, das weiß ich nicht mehr.

Kapitulation

Als ob ich mich in Glanitz mit einer besonders scheußlichen Tropenkrankheit angesteckt hätte. In den Wochen nach meinem Besuch liege ich wie erschlagen auf dem Bett. Ich spüre die Federn in meinem Rücken, sie wippen nur, wenn ich mich von links nach rechts drehe. Ich verfolge den ersten Schnee dieses Jahres hinter dem Fenster, ich beobachte die Staubflocken beim Gleiten, ich wackele höchstens mit den Zehen. Ich zähle die Schritte in der Halle, ich höre diese geliebten Stimmen, ich verstehe nicht, was sie sagen. So geht das mal wieder eine Woche.

»Heya«, sagt Roa und setzt sich aufs Bett, schiebt die Hüfte in meine Flanke. »Heya«, als wäre Roa ein Teenager, als wäre Roa nicht so etwas wie alterslos. Ich höre einen Kiefer mahlen.

»In welchen Tiefseegewässern forschst du gerade?«, kommt aus diesem Kiefer. Roa kitzelt mich, ich imitiere eine Schlafende. Als ich doch zucke, mich umdrehe, beugt sich Roa über mich, küsst mich auf die Stirn und sagt freundlich: »Hallo?«

Ich habe keine Worte gebraucht, als ich Roa kennenlernte, vor mehr als einem Jahr. Ich habe mich nicht zufällig ans Ende der Stadt zurückgezogen. Ich dachte letzten Herbst, hier sei es ruhig, aber mit dem Lärm, der hier herrscht, konnte ich auch gut. Ich habe das Spektakel von unter der Brücke aus beobachtet. Der Boden vibrierte, während sich ein Abrissbagger auf der anderen Seite des Flusses in ein Hochhaus grub, mächtig wie ein Urzeitkrebs. Er ruckelte mit seinen Greifzangen an Wänden, entblößte Tische mit Stühlen davor, gut vorstellbar, wie sie da alle vor Kurzem noch saßen und Suppe schlürften, die Kulisse von Familienleben. Der Urzeitkrebs ließ ein ganzes Stück Wand in einen Berg von Geröll fallen. Der Betonboden unter meinen Füßen rumorte, Schutt zog wie Nebel auf, und als er sich wieder lichtete, saß Roa einfach neben mir, die Knie angezogen. Ich glaube, auch Roa wagte es nicht, direkt zu mir hinüberzusehen, deshalb blickten wir beide etwas länger auf das Hochhaus, das zerstört oder aufgeräumt wurde, das nackt vor uns stand. Erst als die Tauben auf dem Dach Platz nahmen und es so ruhig war, dass man dem tröstenden Rauschen des Flusses wieder zuhören konnte, drehte sich Roa zu mir. Roas Hände fragten, Alles gut?, noch lange bevor ich wusste, was für einen Klang Roas Stimme haben würde.

Roa hat mich gefunden, als ich in Gewitterwolken saß und sowieso keine Worte mehr hatte, um zu beschreiben, was los war. Aber das war auch nicht schlimm.

Roa schien mir wie ein umzäunter, unabhängiger Fleck in einem Land, in dem immer Krieg herrscht. In Roas Radius gab es eine Waffenruhe, hier musste man sich nicht mehr ducken. Roa erwartete keine Antworten von mir, von nichts und niemandem. Roa brauchte keine Erklärungen. Ohne Erwartungen bewegte sich Roa durch die Stadt, die feinen Arme nah am Körper, und wenn man Roa sich von Weitem nähern sah, hatte man das Gefühl, in aufziehende Frühlingssonne zu blinzeln.

An diesem Tag folgte ich Roa den Fluss entlang, wunderte mich über die Schatten, die die Brücken in Roas Gesicht zeichneten, aber sonst, sonst fragte ich mich gar nichts mehr.

Roa lebte damals in einem Hauszelt. Eines von der Sorte, wie es meine Eltern früher im Urlaub an der Ostsee mühsam aufbauten. So eines mit gewellten Plastikfenstern und knarrenden Zeltstangen, wenn es stürmte. In der Mitte des Zeltes stand ein Bett, drum herum Tomatenpflanzen, die Roa vor dem Regen schützte, und auf dieser Bettinsel legte Roa mich ab, wie etwas, das Roa auf dem Spaziergang gefunden hatte, und setzte summend Teewasser auf.

Ich sprach für achtundzwanzig Tage kein Wort. Achtundzwanzig Tage, in denen Roa über meine Haare strich, als würde Roa ein besonders interessantes Rätsel darin lösen. Achtundzwanzig Tage, in denen Roa mich mit den Armen zudeckte. In denen ich die Stimmen hinter der Zeltplane hörte und noch nicht ahnte, dass die Leute, die zu den Stimmen gehörten, einmal mein Leben verändern sollten. Dass ich mit ihnen eine alte Fabrik besetzen würde, hätte ich nicht ahnen können und noch weniger, dass ich noch einmal das Wort Familie in den Mund nehmen würde.

Nach neunundzwanzig Tagen räusperte ich mich, verabschiedete mich von der Bettinsel, und Roa sagte: »Willkommen.« Ich dachte, jetzt, da ich wieder funktioniere, muss ich mich erklären. Wo ich Miete zahlen darf und wer ich war und warum und überhaupt, aber das fragte niemand. Barfüßig nahm Roa mich mit auf den Platz. Ich lernte alle kennen, und ich dachte, es sei schlicht meine einzige Aufgabe, Roa zu folgen. Wie damals bei Luki hatte ich noch keine Vokabeln für dieses Gefühl, das durch mich hindurchfegte, deshalb sagte ich so was wie: »Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht mehr vorstellen.«Da wurde Roa das erste Mal ernst: »Du bist du, ich bin ich«, sagte Roa, »und solange das so ist, ist alles gut.«

Ich versank jede Nacht in Roas Schoß, und ich glaube, Roa hat es geschafft, in meinen Haaren ein Rätsel zu lösen, das sich mir in den Kopf gefressen hätte, wäre ich damit allein gewesen. Wir schlenderten durch die Stadt, zählten die beleuchteten Fenster und die verdunkelten. Wir malten uns Geschichten zu den Menschen dahinter aus, als wären sie Familienangehörige. Roa schien im Leben niemals jemandem angehört zu haben. Ich wollte unser »Wir« in komplizierte Worte betten. Aber wir einigten uns darauf, dass wir jetzt so etwas wie ein Team waren. Eines, in dem es darum ging, sich einvernehmlich schweigend Teetassen zu reichen und gleichzeitig die Zigarette in einen Blumentopf zu aschen und Purzelbäume zu machen und zu kichern und auf dem Boden liegen zu bleiben, wenn sich alles noch dreht, und sich anzublicken, wenn alles wieder stillsteht. Und diesem Sausen im Bauch nachzuspüren und das Gleiche zu meinen, ohne ein Wort dafür zu haben. Roa war bis dahin die schönste Person, die ich je getroffen hatte. Ich musste an Rehe denken, die ich als Kind beobachtet hatte, Rehe, die behutsam über den Waldboden stolzierten, aber das sagte ich nicht. Du bist du, und ich bin ich, dachte ich. Und alles war gut. Und ich wusste am Ende nicht mehr, ob ich eigentlich nur Roa so sehr mochte oder plötzlich wieder auch mich. Aber vielleicht war es irgendwann auch das Gleiche.

Vier Jahreszeiten später holt mich Roa mal wieder von einer Bettinsel ab. Roa befiehlt nicht, Roa lockt, und etwas Instinktives in mir würde Roa bis nach Kamtschatka folgen. An diesem Wintertag ziehen wir uns warm an, die Mützen, die Handschuhe, die Schals. Wir lassen uns dafür Zeit, als wären wir auf einer Mission. Die kühle Luft fühlt sich gar nicht so schlecht an, sie macht wach.

Wir fahren mit dem Bus in die Stadt, durch das Zentrum, wir laufen im Slalom vorbei an den Menschen, die noch irgendetwas schaffen wollen in diesen Tagen vor Weihnachten. Menschen, so geschäftig wie Waldameisen.

»Wusstest du«, sage ich zu Roa, »dass, wenn man auf eine Ameisenstraße tritt und ein paar Ameisen verletzt werden, einzelne vom Rest des Ameisenstaats gerettet werden?«

»Aha«, macht Roa und sieht auf die Spitzen ihrer Wanderschuhe.

»Ja, aber es funktioniert anders als bei den Menschen. Nicht die Ärzt:innen oder die Rettungssanitäter:innen entscheiden, wer noch eine Überlebenschance hat, wer es noch wert ist, gerettet zu werden, und wer zum Sterben zurückgelassen wird. Bei den afrikanischen Matabele-Ameisen entscheiden die Opfer selbst. Sie drehen sich auf ihre Rücken und legen ihre Arme und Beine so, dass die anderen sie ganz praktisch wegtragen können. Die Ameisen aber, die schon wissen, dass sie es nicht schaffen werden, machen gar nichts. Sie zeigen den anderen so: Lass mich liegen, ich werde eh sterben.«

»Abgefahren.« Roas Stimme hinterlässt eine Atemspur in der Luft.

»Das heißt, sie stellen das Gemeinwohl über ihr eigenes, weißt du.«

Roa schüttelt nur mit dem Kopf, blickt ins Ungewisse, Roa ist wo ganz anders.

Mit der flachen Hand drückt Roa auf das Klingelschild. Ein Wirrwarr aus Stimmen, sie sagen: »Die Post? Ja, ja«, und lassen uns herein. Wir ziehen unsere Kapuzen über den Kopf. Wir erklimmen die Stockwerke, wir sind ganz außer Atem, als wir oben ankommen. Über die knarzende Holzleiter, dann die Feuerleiter. Der Wind fegt über die Stadt, aber keiner bekommt das mit, nur wir hier oben, und dann ist alles klar.

»Und, flanieren wir?« Roa legt einen Arm um mich. Das Dach fühlt sich stabil an. Wir wandern über die Dächer, immer dort entlang, wo die Lichter der Stadt am stärksten sind. Wir kraxeln über Schornsteine, laufen über gewellte Dachpappe. Da sind nur die Tauben mit ihren gelbgiftigen Augen, sie gucken uns an, sie wundern sich. Unten schleudern die Autoreifen den Schnee durch die Straßen. Oben ist es still. Die Wolken schlucken jedes Geräusch. Eine Weile sagen wir gar nichts, ich höre meinen Gedanken zu, und meine Gedanken werden immer lauter. Dann winde ich mich aus Roas Umarmung und renne. Der Kies knirscht. Die Stadt rumort. Roa schreit: »He!«

Ich denke nicht daran anzuhalten. Der Wind schneidet mir in die Augen, sie tränen, ich renne und renne, keine Ahnung, wie viele Häuser noch kommen, wie viele Dächer noch kommen, wann der Abgrund kommen wird.

Roa rennt mir hinterher, packt meine Kapuze, da bin ich aber schon stehen geblieben. Außer Atem stehe ich an der Kante, dort, wo das Dach aufhört und das Nichts beginnt. Ich dampfe, meine Lunge pulsiert, ich lache. Roa reißt mich nach unten. Dann sitzen wir da, lassen die Füße nach unten baumeln. Die Menschen da unten auf der Straße könnten uns sehen, aber sie sind viel zu beschäftigt. Cool-down nennen das wohl Sportler:innen. Ich komme runter, mir geht es gut, mir geht es seit Langem richtig gut, denke ich. Aber so sicher bin ich mir nicht.

Roa sieht mich mit diesem Mahagoni-Blick an, den ich so liebe. Roa sagt sehr lange gar nichts. »Wie meintest du das mit den Ameisen? Erklärst du es mir noch einmal?«

18:44

Ein anderes Mal stürme ich nicht in die Tankstelle. Ich bewege mich langsam durch die Schiebetür. Alle Bilder, alle Bewegungen, wie unter Wasser. Alles ist irgendwie verschwommen. Auch die Hand auf dem Stehtisch. Unangekündigt taucht sie mitten in der Nacht wieder auf. Ich stehe vor diesem Tankstellenwart. Die Uhr hinter ihm ist um 18:44 stehengeblieben. Ich habe Geckohände, sie kleben auf dem Verkaufstresen und sorgen dafür, dass ich nicht nach hinten kippe, nicht mit dem Kopf auf den Fliesenboden knalle und ausblute.

Menschen sagen, dass man bei Unfällen alles ganz genau wahrnimmt. Ich sehe das Flackern der Neonröhren über mir, höre das Rumoren der Kühltruhen und wie jemand mit seinen Fingerkuppen ganz langsam über einen Stehtisch streicht. Es ist unheimlich laut. Aber das ist kein Unfall. Das ist nichts. Ganz und gar nichts.

»Ist ja nichts passiert«, hat Luki damals gesagt. So oder so ähnlich hat er es genuschelt oder gefragt, wie auch immer. Es war laut im Schulflur.

»Habt ja nicht miteinander geschlafen.«

Ja und nein oder etwas dazwischen. Ich habe nur gesagt: »Ich weiß nicht.«

Luki sah etwas ratlos aus. »Erinnerst du dich überhaupt?« Sein Lachen schien mir viel zu laut, ich wollte nicht, dass die anderen das hörten. Ich drehte ihm den Rücken zu. Ich wusste, wie sehr er das hasste. Aber er überholte mich: »War doch crazy, der Abend. War doch krass?«

»Ja, war krass der Abend.« So krass, dass ich nicht mehr aufhören konnte, daran zu denken. Nachts, wenn ich vom Stockbett aus dem Fenster starrte und den Himmel kartografierte. So krass, dass ich davon morgens zu müde war, um irgendjemand in die Augen zu schauen. Das habe ich bestimmt nicht gesagt. Wenn ich und Luki nicht im Schulflur gestanden hätten, sondern an der Bushaltestelle, nur wir zwei, hätte ich wahrscheinlich gesagt: »Darum geht es nicht.« Und Luki hätte gefragt, worum es dann geht, und wahrscheinlich hätte es viele ruhige Abende im Bushaltestellenhäuschen gebraucht, ich hätte mich lange verfaselt, bis ich auf den Punkt gekommen wäre, vielleicht wäre ich nie dort angekommen. Aber ich und Luki waren schon lange nicht mehr allein an der Bushaltestelle. Also habe ich das Ganze lieber vergessen. Archiviert in einem dieser vielen Tagebücher, im Kapitel mit der Überschrift: Vergessen. Verschlossen mit einem kleinen goldenen Schlüssel, so dünn, man hätte ihn zwischen Zeigefinger und Daumen zerquetschen können. Eigentlich hatte ich gehofft, dass jemand mal das Schloss aufbrechen, dass jemand das alles heimlich lesen würde. Dass Mom beim Aufräumen aufschreien und mich in die Küche zitieren würde. Wie das in den Filmen so ist. Aber Mom brauchte Zeit für sich und musste dafür möglichst viele Weltmeere entfernt sein, wo der ganze Scheiß ihr nicht hinterherreisen konnte.

So oder so ähnlich. Aber wie genau sie das meinte, das kann ich in diesem Moment auch nicht zu Ende denken, weil der Tankstellentyp immer noch schaut wie ein Lurch. Ich reibe mir die Augen, als wäre ich gerade aus einem schlechten Film in die Gegenwart gefallen oder andersrum.

»Sorry«, sage ich zum Tankstellentyp und schaue weg. Es piept, er macht mir mein Bier auf. Ich sehe nicht noch mal in die Ecke, nicht zur Hand. Ich ziehe mir die Kapuze weit über die Stirn. Ich drehe nach links ab und gehe, ich laufe so schnell, dass ich fast gegen die Schiebetür knalle, weil sie zu langsam aufgeht. Und dann renne ich. Ich renne schon viel zu lange, ich kann nicht mehr.

Das Jahr der Bohne

Etwas in Lukis und meiner Freundschaft war schon in der Schulzeit gestorben. Das lag wohl an der gekochten Bohne, die unter meiner rechten Brustwarze lag und wuchs, gerade als wir in die Sechste kamen. Ich ahnte es, als wir am Fluss angekommen waren und ich Luki so zögern sah. Wie er mir seinen Rücken zuwandte, der unbewegliche Schweißfleck vom Fahrradfahren. Wie er den Saum seines Shirts umgriff. Er starrte auf das Wasser, er drehte sich um und stellte eine Frage, ohne wirklich etwas zu sagen, er wartete die Antwort nicht ab und sah entschieden an mir vorbei, als ich meine Hose auszog. Er ließ seine Unterhose an und ich mein Bustier. Mom hatte gesagt, ich solle ab jetzt meinen Oberkörper bedecken. Brüste sagte sie nicht, die gab es ja noch nicht, aber bald, so viel war klar. Es wird Zeit dafür, meinte sie, und es klang, als sei ich schuld daran.

Viel lieber als Mom hätte ich Luki von der Bohne unter meiner Haut erzählt. Erst war da nur etwas wie ein Mückenstich, aber der wuchs, und dann war da ein weicher Knubbel, der hin und her flutschte. Luki hätte es witzig gefunden. Aber Mom sagte, dass ich meine Hände davonlassen sollte und dass alles, was meinen Oberkörper anging, jetzt eine intime Sache sei. Meine Sache, obwohl sie da ganz schön mitreden wollte. Bei Galeria hatte sie mir dieses Bustier gekauft und es immer wieder bemüht französisch ausgesprochen. Nur ein Fetzen Stoff, rosa-schwarz, das Bustier war vielleicht der Anfang vom Ende unserer Freundschaft.