13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Thienemann in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

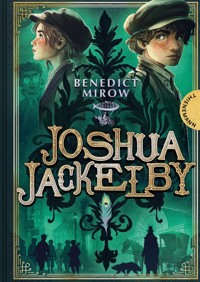

Ein mitreißender Abenteuerroman voller Mut, Freundschaft und Spannung – für Leser:innen ab 10 Jahren. London, 1851. Joshua Jackelby, ein cleverer Zeitungsjunge, träumt von einem eigenen Pferd und einer Zukunft als königlicher Bote. Als er einen verletzten Hundewelpen aus der Themse rettet, ahnt er nicht, dass dies sein Leben für immer verändern wird. Zusammen mit seinen Freunden und seiner treuen Hündin Hazel stellt sich Josh den düsteren Schatten Londons: einer Welt aus Straßenbanden, Schurken und verborgenen Geheimnissen. Im Wettlauf gegen die Zeit jagt er Dieben nach, die einem genialen Erfinder seine Pläne für eine bahnbrechende Flugmaschine gestohlen haben – und deckt dabei eine Verschwörung auf, die bis in die höchsten Kreise der Gesellschaft reicht. Und damit geraten Josh und seine Freunde in Lebensgefahr! Mit historischer Stadtkarte und hochwertiger Ausstattung

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Das Buch

London, 1851. Joshua Jackelby, ein cleverer Zeitungsjunge, der von einer Zukunft als berittener Bote der Königin träumt, wird Zeuge eines schrecklichen Verbrechens. Plötzlich ist er Teil der Ermittlungen und taucht zusammen mit seinen Freunden und seiner treuen Hündin Hazel in die verborgene Welt Londons ein: eine Welt voller Schatten und Schurken, gefährlichen Straßenbanden und geheimnisvollen Zirkusartisten. Im Wettlauf gegen die Zeit jagen sie rücksichtslosen Dieben nach, die einem genialen Erfinder ein sensationelles Fluggerät gestohlen haben. Josh und seine Freunde geraten mitten in die finsteren Pläne der Kriminellen – und müssen auf einmal um ihr Leben fürchten.

Der Autor

© Emily Binding

Benedict Mirow wurde 1974 in München geboren. Der Ethnologe und Regisseur schreibt, dreht und produziert seit vielen Jahren Dokumentarfilme aus den Bereichen Kunst und Kultur und erstellt Filmporträts über Künstler wie Daniel Hope, Lang Lang oder Paulo Coelho. Er konnte mit seinen Filmen zahlreiche internationale Preise gewinnen, wie u.a. einen Diapason d’Or, einen International Classical Music Award und einen KLASSIK ECHO; am Erfolg des OSCAR® Gewinners Nirgendwo in Afrika von Caroline Link war er als Ethnologischer Berater maßgeblich beteiligt. Nach Zeiten in Afrika und Wien lebt und arbeitet Benedict Mirow nun mit seiner Tochter und zwei Katzen in München und schreibt phantastische Romane für Kinder.

Der Verlag

Du liebst Geschichten? Wir bei Thienemann auch!Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autor:innen und Übersetzer:innen, gestalten sie gemeinsam mit Illustrator:innen und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.

Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.

Mehr über unsere Bücher, Autor:innen und Illustrator:innen auf:www.thienemann.de

Thienemann auf Instagram:https://www.instagram.com/thienemannverlage

Und hier kommst du direkt zu unseren Events und Lesungen:www.thienemann.de/events-lesungen

Viel Spaß beim Lesen!

Benedict Mirow

Joshua Jackelby

Thienemann

Für Caspar

DIENSTAG, 18. MÄRZ 1851

Extrablatt! Extrablatt!

Queen Viktoria eröffnet die Weltausstellung im Crystal Palace!

Extrablatt! Extrablatt der Times!

Nur zwei Pence, meine Dame!

Die neuesten Nachrichten für nur zwei Pence!

Danke, Mylady!

5:53 p. m. – Das Bündel in der Themse

Erschöpft setzte sich Joshua auf den steinernen Wasserspeier mit der verwitterten Dämonenfratze und ließ die Beine baumeln. Dünne Rauchschwaden zeichneten feine Nebelbänder in den goldenen Lichtstreif über der Stadt. Auf den Dächern glitzerten die Regentropfen der letzten Stunden und die Sonne stand so tief, dass sie schon fast die Türme der Westminster Abbey zu berühren schien. Die Themse, tief unter ihm, floss still dem Abend entgegen. Die Arbeiter aus den Docks und den Fabriken strömten nach Hause oder in die Kneipen, die Kutschen wurden weniger und nur vereinzelt zogen die Tagelöhner noch ihre Karren durch die engen Gassen. Die Gemüseverkäufer deckten ihre Stände zu und die Blumenmädchen, mit ihren Körben voller bunter Krokusse und zarten Himmelschlüsselblumen, machten sich müde auf den Heimweg, raus, irgendwo in die Vororte der großen Stadt.

Josh mochte die kurzen Momente, in denen sich die Skyline von London in ihrer ganzen Pracht zeigte. Wenn der leuchtende Feuerball nach einem Tag voller Nieselregen oft nur für wenige Minuten unter den blau-grauen Regenwolken durchtauchte und alles in sein wärmendes Licht hüllte. Bevor er sich hinter dem Horizont versteckte und seinen Platz räumte für die Dunkelheit und Kälte der Nacht.

Josh lächelte, als er in der Ferne das schrille Pfeifen der Dampflock hörte und nur wenig später eine dunkle Rauchwolke anzeigte, wo der 6-Uhr-Zug die Waterloo Station verließ und den Schienen nach Southampton folgte. Bis zum Meer. Damit war der Tag offiziell beendet. Zumindest für ihn. Es war nicht oft, dass Josh es schaffte, auf das Dach des alten Speicherhauses am Fluss zu steigen und der Sonne beim Verschwinden zuzusehen. Aber wenn es klappte, genoss er die Tatsache, dass er hier oben alleine war.

Hier oben konnte er für einen Moment Luft holen. Weil sie nicht nach Schmutz roch oder Unrat, aber auch weil er keine Angst zu haben brauchte. Weil es niemanden gab, der ihn mit einem Knüppel verjagen wollte, bloß weil er versuchte, seine Zeitungen zu verkaufen. Weil ihm niemand seine hart verdienten Pence wegnehmen wollte. Die Einsamkeit über der Stadt tat ihm gut.

Josh wohnte im Bahnhof, wie die anderen Zeitungsjungen. Sie nannten sich die Waterloo Boys, nach dem großen Gebäude, das erst vor wenigen Jahren eröffnet wurde. Der Bahnhof war ihre Heimat. Hier verkauften sie den Reisenden Zeitungen für zwei Pence und hatten niemanden, außer sich selbst. Die meisten schliefen, wo immer sie gerade Platz fanden. Die Mutigen legten sich auf den breiten Eisenträgern der weiten Dachkonstruktion zur Ruhe. Bis sie vom schrillen Pfeifen des ersten Zuges geweckt wurden und sie in der Druckerei flussaufwärts die neuesten Ausgaben der »London Times« abholten. Für einen Penny, um sie im Lauf des Tages für wenig mehr nur an die Reisenden zu verkaufen.

Das Geschäft war hart. Wenn sie nicht alle Zeitungen loswurden, zahlten sie drauf. Was auch Josh viel zu oft passierte. Und abends waren sie manchmal so müde, dass sie sich früh in ihre Jacken wickelten und versuchten, etwas Erholung zu finden. Die meisten legten sich auf die Holzbänke im Wartesaal oder die leeren Gepäckablagen an den Bahnsteigen. Oder auf den Boden. Auf ein Stück Stoff. In einen leeren Koffer. Auf die Zeitungen von gestern.

Nicht so Josh. Gemeinsam mit seinen Freunden hatte er vor noch gar nicht allzu langer Zeit eine kleine Nische entdeckt, abseits der Ticketschalter, beim Kohlelager. Die niemand kannte außer ihnen, weshalb sie sich dort ihr Lager gebaut hatten. Ihr eigenes Reich – versteckt hinter Stapeln alter Zeitungen. Sie schliefen auf groben Packdecken, eine kleine Öllampe spendete Licht und mit der Hilfe von allerhand Fundgegenständen hatten sie es sich hier gemütlich gemacht. Ein großer Koffer diente ihnen als Tisch, ihre Hocker waren Bücher, die von müden Reisenden vergessen worden waren. Und in einem Kinderwagen aus Weidenkorb bewahrten sie ihr Essen auf, eingeschlagen in mit Bienenwachs behandelte Tücher. Käse, etwas Brot, all das, was die Reisenden zwischen den Bänken und unter den Sitzen liegen ließen. Sie hatten nicht viel, aber wenn einer von ihnen etwas fand, teilte er es mit seinen Freunden. Und trotzdem schliefen sie oft genug hungrig ein. Darauf vertrauend, dass der nächste Tag besser werden würde als der vergangene.

Manchmal aber, wenn es sich ergab, schlief Joshua in einem richtigen Bett. Eine kleine, aber trockene Liege in einem winzigen Raum hinter der Wäschekammer. Beim Doktor, drüben, in Soho, der ihn dort schlafen ließ, wenn er seine Hilfe brauchte. Wenn er, Joshua, die Patienten, die nach den medizinischen Eingriffen unter der neuartigen Narkose des Arztes wie betrunken torkelten, nach Hause begleitete. Oder weil es spät war oder so kalt, dass das Hausmädchen Mitleid mit ihm hatte, und ihm erlaubte, sich nach dem Dienst für den Doktor an dem warmen und trockenen Platz niederzulegen. Damit er nicht durch die dunkle Stadt, nach Lambeth, über den Fluss, zurück zur Waterloo Station laufen musste.

Der Doktor steckte ihm ab und an ein paar Pence zu, als Dank für seine Mühen. Es war nicht viel, aber er legte es zur Seite, wie all das Geld, das ihm übrig blieb. Für seinen Traum. Den Traum von einem Pferd. Einem richtigen, großen Pferd. Schwarz sollte es sein. Oder zumindest dunkelbraun! Wild und stark. Ihn tragen, mit donnernden Hufen, durch die Stadt, über das Land, ihn und die eiligen Briefe, die er austragen würde. Ein Bote wollte er werden. Ein Bote der Königin Viktoria, im Dienste des Buckingham Palace.

Genau wie der Junge mit der roten Uniform und der verschlossenen Ledertasche, eng an seinen Körper gepresst, der eines Tages vor den Augen von Josh aus dem Palast der Königin geprescht war. Tief gebückt über sein Pferd, das ihn im gestreckten Galopp und mit trommelnden Hufen über das Kopfsteinpflaster davongetragen hatte.

Er seufzte. Ob er je wieder reiten würde? Er liebte Pferde, ihren Geruch, ihre Stärke. Und doch spürte er einen Kloß im Hals, als er daran dachte. Er schüttelte sich und wischte die Traurigkeit hastig beiseite.

Vor ihm, auf dem Rücken des Wasserspeiers, lagen seine heutigen Einnahmen, Münzen, die in den letzten Strahlen der Sonne rot aufblitzten. 21 Pence. Das war alles, was ihm nach einem langen Tag geblieben war. Geld, von dem er morgen früh wieder Zeitungen besorgen musste, um sie an die Reisenden weiterzuverkaufen. Wenn er Glück hatte, würde er ein paar Münzen in die Tabakdose hinter dem kleinen Koffer in ihrer Nische stecken können. Wenn die Menschen ihm nur genug Zeitungen abnehmen würden. Wenn es ihm nur gelingen würde, die wohlhabenden Männer und Frauen davon zu überzeugen, dass in der London Times so viel Wichtiges, Spannendes, Unterhaltsames oder Schreckliches stand, dass sie die aktuelle Ausgabe unbedingt kaufen und lesen mussten!

Er holte tief Luft und wollte eben die Münzen wieder einsammeln, als ihn ein seltsames Geräusch innehalten ließ.

Ganz schwach nur hatte er es gehört.

Ein Winseln. Ein Wimmern.

Weinte da ein ... Kind?

Da. Noch einmal.

Nein. Das war kein Mensch.

Beunruhigt schielte er nach unten. Tief unter ihm lag der Themsestrand in der Dämmerung. Es war Ebbe und der Fluss hatte die schmierigen, schwarzen Steine freigegeben, an denen man an so manchem Morgen die Leichen der letzten Nacht finden konnte.

Die Betrunkenen.

Die Kranken.

Die Mordopfer.

Die Verzweifelten.

Der Mann aber, den er nun unten am Kiesstrand beobachtete, lebte. Josh konnte sein Gesicht nicht erkennen, weil die Sonne nun schon so tief stand, dass die Häuser auf der anderen Seite des Flusses den Themsestrand bereits in ihre Schatten tauchten. Aber Joshua sah, dass der Mann einen Sack aus grobem Tuch trug, und dass darin etwas zappelte. Der Mann blieb stehen, ganz nah am Wasser, und schlug wie beiläufig das Bündel auf die schwarzen Steine. Und wieder hörte Josh das Geräusch: ein kleines, schmerzerfülltes Heulen. Ein gedämpftes Weinen. Dann holte der Mann Schwung und warf den Sack in hohem Bogen in den träge dahinströmenden Fluss.

Drehte sich um und stapfte davon.

Teilnahmslos.

Nein.

Zufrieden.

Josh zögerte keine Sekunde. Sein Herz hatte sich schmerzhaft verkrampft, als er das angsterfüllte Klagen der verzweifelten Kreatur gehörte hatte. Er raffte seine Münzen zusammen, sprang auf und rannte auf dem Dach den Sims entlang, folgte der Strömung des Flusses. Dabei versuchte er, den Stoffsack nicht aus den Augen zu verlieren. Er konnte es nicht genau erkennen, aber in dem Sack, der auf den Wellen tanzte, schien es heftig zu strampeln. Er musste aus festem Leinen sein, sonst hätte er sich schon längst vollgesaugt. Mit ein bisschen Glück würde es noch etwas dauern, bis er vom Fluss verschluckt wurde. Mit allem, was er in sich trug. Josh lief, so schnell er konnte. Er musste sich beeilen. Entschlossen blickte er nach vorn. Er hatte die Konstruktion aus schweren Holzbalken und rostigem Eisen erreicht, mit deren Hilfe die Frachtschiffe, die bei Flut an diesem Ufer anlegten, ausgeladen wurden. Doch jetzt stand der Lastenkran still. Es war Ebbe und für heute hatten die Dockarbeiter ihr Soll erfüllt. Niemand war hier, außer ihm. Er schwang sich über den Sims und sprang vom Dach in die Tiefe. Für einen kurzen Moment befand er sich in freiem Fall, der Wind pfiff ihm um die Ohren und er ruderte wild mit den Armen, bevor er hart auf der hölzernen Windenplattform des Krans aufprallte.

Er rollte sich ab und rappelte sich sofort wieder auf, spähte auf den Fluss. Da! Dort drüben war das Bündel, es wurde fortgerissen von der Strömung, Richtung Meer.

Es gab auch einen anderen Weg nach unten, durch die kaputte Dachluke und das Treppengewirr der alten Lagerhalle, den er nach oben gestiegen war. Der weit weniger gefährlich war, aber eben auch viel länger. Jetzt aber durfte er keine Zeit verlieren. Noch immer schaukelte der Sack auf den Wellen, aber wer wusste schon, wie lange noch.

Er riss das schwere Gitter unter der Aufhängung an dem verrosteten Griff nach oben und schwang sich kopfüber durch das Loch im Boden der Plattform. Im Fallen packte er die schwere Kette und vom Schwung vorwärtsgetrieben, pendelte er am Kran hin und her, kletterte und rutschte an den groben Kettengliedern hinab, riss sich die Handflächen blutig, bis er endlich tief genug war, um sich fallen zu lassen.

Doch er hatte Pech. Verpasste knapp den Ballen leerer Kohlesäcke unter der Kette. Stürzte auf das Pflaster vor der Lagerhalle und Schmerz durchzuckte seinen Knöchel. Er schrie. Tränen schossen ihm in die Augen, aber er zwang sich aufzustehen.

Nicht stehen bleiben. Weiter. Weiter!

Mühsam kam er auf die Beine und humpelte zur Mole. Unter ihm lag der Themsestrand, mit den schwarzen Steinen und den schweren, vom Wasser dunkel gefärbten Stämmen, die tief in den lehmigen Untergrund getrieben waren und den Fischerbooten und Frachtkähnen als Ankerpfosten dienten. Auf dem Wasser spiegelten sich tanzend die Lichter des gegenüberliegenden Ufers, Schaumkronen blitzten in der immer düsterer werdenden Dunkelheit auf, aber vom Leinensack fand er keine Spur. Er spürte ein schmerzhaftes Ziehen in seiner Brust. War er zu spät? Hatte der Fluss ihn bereits verschluckt?

Da hörte er das Jaulen. Angsterfüllt, wie ein Rufen kam es ihm vor, nach ihm, und endlich entdeckte er das kleine Bündel. Kaum noch zu erkennen, trieb es ein gutes Stück weiter abwärts auf dem dunklen Wasser, Richtung Waterloo Bridge. Er stopfte seine Schirmmütze hastig in seine Westentasche, ließ sich von der Mole nach unten gleiten, stolperte über die rutschigen Steine und sprang in das eiskalte Wasser.

Wie er den Fluss hasste!

8:28 p. m. – Wer da?!

»Wenn das kein Notfall ist, gnade dir Gott!«

Schwere Schritte polterten über hölzerne Dielen, dann drehte sich ein Schlüssel im Schloss und die Tür vor ihm wurde mit einem Ruck aufgerissen.

»Du!? Aber was zur ...« Er räusperte sich streng. »Joshua Jackelby, weißt du eigentlich, wie spät es ist?!« Der Doktor starrte ihn erst wütend, dann erstaunt an. »Und warum bist du so nass?! Und was ... was ... aber ... Joshua! Das ist Blut!«

Josh schlotterte am ganzen Leib. Der Fluss war eiskalt gewesen, aber er hatte das auf den Wellen tanzende Bündel schnell erreicht. Er war ein guter Schwimmer, aber er fürchtete sich vor dem tückischen Fluss. Die Strömung war stark und nicht selten trieben knapp unter der Wasseroberfläche alte Balken oder zerbrochene Fässer, die schneller waren als der beste Schwimmer. Sie konnten einem die Knochen zerschmettern. Die Themse war voller Dinge, die von den Menschen einfach hinein geworfen wurden. Das Wasser war schmutzig, es roch nach Fäulnis und Unrat.

Josh hatte die Zähne zusammengebissen und sich nach vorne geschmissen, immer weiter, vorwärts, durch die dreckige Flut. Doch er hatte nicht damit gerechnet, wie schwer der Sack aus dem vollgesaugten Leinentuch geworden war. Mehr als einmal war er selbst bei dem Versuch, den Sack über Wasser zu halten, in der Themse untergetaucht. Hatte das faulige Wasser geschluckt, bis ihm die Lungen brannten.

Der Doktor trat rasch einen Schritt zurück und machte ihm Platz. »Kommt rein, ihr zwei, rasch!«

Sein Knöchel hatte im kalten Wasser aufgehört zu schmerzen, dafür konnte er jetzt kaum noch auftreten. Jeder Schritt stach wie glühende Nadeln. Mühsam humpelte er in die Wohnung des Arztes, die ihm auch als Praxis diente.

»Was hast du mit deinen Händen gemacht? Sie sind ja ganz aufgerissen! Und warum schonst du dein rechtes Bein?« Der Mann runzelte die Stirn, als er Joshuas unregelmäßigen Gang bemerkte. »Ich werde mir deine Hände und deinen Fuß gleich ansehen, aber lass mich erst einen Blick auf deinen kleinen Freund werfen.« Er verdrehte die Augen. »Und zieh um Himmels willen die Schuhe aus. Ich habe keine Lust auf ein weiteres Donnerwetter von Miss Pembroke!« Er musterte Josh aufmerksam und schien auf etwas zu warten. »Magst du ihn mir nicht geben? Deswegen bist du doch hier, oder?«

Joshua nickte hastig.

Als er sich mit dem Sack endlich ans Ufer geschleppt hatte, war seine Angst groß gewesen, dass seine Mühen umsonst gewesen waren. Dass nichts und niemand in dem Leinentuch mehr lebte. Doch als er endlich den Knoten mit klammen Fingern gelöst und den Sack vorsichtig geöffnet hatte, hatten ihn große dunkle Augen hilflos angestarrt. In dem Bündel war ein Hundekind gewesen. Ein kleiner, nasser Welpe. Zitternd, mit einer klaffenden, blutenden Wunde am Kopf. Gleich hinter dem Ohr. Josh hatte das Tier vorsichtig aus dem Sack gewickelt und an sich gedrückt. Er hatte die Arme um den Welpen geschlungen, versucht ihn zu wärmen, in seiner Weste getragen und den ganzen Weg nach Soho über beruhigend auf den kleinen Hund eingeflüstert.

»Es ist alles gut!

Hab keine Angst. Hush! Hush!

Ich bring dich zu einem Freund.

Er wird dich heilen!

Hush! Hush! Hab keine Angst!

Es wird alles gut.«

Vorsichtig hob er das erschöpfte Tier aus seiner Weste und hielt es dem Doktor entgegen. »S-Sie müssen ihm helfen!« Seine Zähne klapperten. Ihm war so schrecklich kalt.

Er selbst und seine Klamotten. Alles war nass. Vom Fluss. Und rot. Vom Blut. Dem Blut des kleinen Welpen.

Behutsam nahm ihm der Doktor das Tier ab und drehte es langsam von einer auf die andere Seite. Ohne Josh anzusehen, sagte er: »Zieh die feuchten Kleider aus, Junge. Und wasch dich! Du riechst. Ich will nicht, dass du krank wirst.« Damit eilte er mit dem winselnden Welpen aus dem Zimmer, nach nebenan. Dort, wo er tagsüber seine Patienten behandelte. »Nimm dir ein Tuch vom Stapel«, rief er über die Schulter. »Mach dich sauber. Und sei gründlich, hörst du? Im Fluss schwimmt der Tod!«

Josh nahm sich eines der weißen, gestärkten Leinentücher von der Bank neben der Tür, und zog scharf die Luft durch die Zähne, als er seinen Fuß falsch belastete und erneut ein stechender Schmerz durch seinen Knöchel fuhr.

Erschöpft sah er auf.

Vor ihm stand ein Junge. Klitschnass, die Schirmmütze schräg über die dunklen Haare in die Stirn gezogen, mit grünen Augen, die ihn erst schmerzerfüllt, dann erstaunt, und schließlich fast amüsiert anstarrten. Er tippte sich lässig an seine Kappe und grinste breit. Sein Spiegelbild lächelte zurück. Stolz. Sie hatten den kleinen Hund gerettet. Was machte es da schon, dass er sich den Fuß verstaucht hatte, fast erfroren war und den halben Fluss leer getrunken hatte? Er lachte leise.

Er humpelte aus der Wohnung, die Treppe nach unten, in den Hinterhof, wo der Doktor einen eigenen Brunnen hatte bohren lassen. Mit Wasser, das viel besser schmeckte als das der öffentlichen Stellen. Und das weniger faulig roch. Trotzdem hatte er Joshua verboten, davon zu trinken, ohne dass es Miss Pembroke abgekocht hatte. Eine Regel, an die sich Josh selten genug hielt. Zum Waschen reichte es, das wusste er.

Mühsam pumpte er den Holzeimer voll und schleppte ihn in den kleinen Raum hinter der Wäschekammer. Zog sich aus, und rieb sich die braune Brühe und das Blut des kleinen Hundes von seinem Körper. Obwohl er furchtbar müde war, tunkte er auch seine Klamotten in den Eimer und drückte sie aus, bevor er sie zum Trocknen über das Geländer der Treppe warf. Er wickelte sich in die raue Wolldecke und ließ sich stöhnend auf die Pritsche fallen. Er schloss die Augen, nur für einen kurzen Moment, und dachte an ...

»Wach endlich auf, Joshua! Himmel, du schläfst ja wie ein Stein. Hörst du mich denn gar nicht?!«

Er schreckte hoch und die Welt um ihn herum drehte sich wie wild. Hatte er tatsächlich geschlafen?! Fühlte sich nicht so an.

Vor ihm stand der Doktor. Lächelnd sah er auf ihn herab, bückte sich und legte ihm sanft den kleinen Hund in die Arme.

»Sie braucht jetzt Nähe, halt sie gut fest. Das kleine Hundemädchen ist noch nicht älter als ein paar Tage.«

Der Welpe winselte, die Augen geschlossen, strampelte schwach mit den Pfoten. Wie im Traum. Auf Joshs fragenden Blick hin grinste der Doktor verschmitzt. »Es waren nur ein paar Tropfen. Ich musste die Wunde nähen und ich wollte, dass sie keine Schmerzen hat. Morgen früh geht es ihr wieder gut.« Dann wurde er ernst. »Zeig mir deinen Fuß!«

Er kniete sich neben die Pritsche und zog eine Salbe und einen Verband aus der Tasche seines Kittels. Vorsichtig umfasste er den Knöchel und bewegte ihn hin und her. Als er bemerkte, wie Josh vor Schmerzen zuckte, nickte er und legte das Bein zurück auf die Liege. Behutsam schmierte er die Creme auf das Gelenk und umwickelte es mit dem rauen Verband. »Ich denke nicht, dass du dir etwas gebrochen hast. Wenn du dich ein wenig schonst, wirst du bald wieder rennen. Und deine Hände werden von ganz alleine heilen.«

Er stand auf und sah Josh nachdenklich an. Dann schien es, als wollte er etwas sagen, doch er musste es sich anders überlegt haben und verließ ohne ein weiteres Wort die Kammer.

»Hazel«, sagte Josh leise. »Du sollst Hazel heißen.«

Die kleine Hündin winselte in seinem Arm und leckte ihm mit ihrer rauen, rosa Zunge in einer raschen Bewegung übers Gesicht.

Josh lächelte erstaunt und kurz darauf waren die beiden erschöpft eingeschlafen.

MITTWOCH, 1. OKTOBER 1851

Extrablatt! Extrablatt der London Times! Nur zwei Pence!

Herzog von Rutherspoon bei Fuchsjagd vom Pferd geschossen!

War es ein Unfall? War es Mord?

Extrablatt! Extrablatt!

Der Koh-i-Noor, der größte Diamant der Welt! Seit heute im Crystal Palace zu bewundern!

Danke, Sir! Die neuesten Nachrichten für Sie, mein Herr!

3:45 p. m. – Das ƒalsche Viertel

»Das ist wirklich eine total süße Idee!« Charlotte lächelte verzückt. »Darf ich?« Sie rieb sich die Hände an ihrem Kittel sauber und als Josh nickte, begutachtete sie das bestickte Hundehalsband ausführlich. Hazel nutzte die Gelegenheit und schleckte dem Mädchen rasch über die Wange. Josh war sehr stolz auf das Lederhalsband. Die Einnahmen der ganzen Woche hatte es ihn gekostet, aber seit Hazel so groß und draufgängerisch geworden war, musste er sie halten und manchmal auch anleinen können. Außerdem hatte er die raue Seilschlinge, die er bisher um den Hals der Hündin gelegt hatte, noch nie leiden können. Dafür hatte ihn der Strick viel zu sehr an die Galgen von Newgate erinnert, wo sie die Mörder und Attentäter aufknüpften.

»Es steht ihr sehr gut«, sagte Charlotte und wuschelte der Hündin durch das Fell. »Sehr, sehr gut!«

»Ich verstehe ja immer noch nicht, warum du für den Köter in den Fluss gesprungen bist.« Leroy runzelte amüsiert die Stirn. »Gibt es von den Kläffern nicht genug an Land?«, fragte er spöttisch.

»Leroy, halt doch die Klappe!« Charlotte, die von ihren Freunden meistens Charly genannt wurde, schlug dem feixenden Jungen die Schirmmütze vom Kopf. Sie war ein gutes Stück größer als er und ganz bestimmt das stärkste Mädchen der Stadt. Sie hatte Hände fest und schwielig wie ein Dockarbeiter, ihre Schultern waren breit wie bei einem Preisboxer. Sie war immer etwas bleich, was aber, wie sie stets behauptete, ihre dunkelblauen Augen besonders gut zur Geltung brachte. »Ich finde, es war verdammt mutig von Josh, dass er sie da rausgeholt hat! Mich hätten keine zehn Pferde in diese Brühe gekriegt!«

Leroy lachte und angelte sich seine Kappe vom Boden.

Joshua musste grinsen. Er wusste nur zu gut, wovon sie sprach. Dass er damals literweise Flusswasser geschluckt hatte, hatte ihm tatsächlich nicht besonders gutgetan. Schon am nächsten Morgen hatte er schreckliches Fieber bekommen, hatte sich ständig übergeben müssen und war vom Toiletteneimer gar nicht mehr wegzubekommen. Hätten ihn John Snow und dessen Haushälterin nicht rührend umsorgt, hätte ihm das Flussfieber, wie der Arzt die Krankheit nannte, bestimmt den Garaus gemacht. Er konnte sich lebhaft daran erinnern, wie elend er sich damals gefühlt hatte.

Hazels fröhliches Bellen riss ihn zurück in die Gegenwart, auf die breite Eingangstreppe der Waterloo Station. Als er sah, wie sich Charlotte nur mühsam der Liebesbekundungen der Hündin erwehren konnte, lachte er auf und wusste tief in seinem Inneren, dass er den Sprung ins trübe Nass niemals bereuen würde. Er liebte Hazel. Und das taten seine Freunde auch, davon war er überzeugt. Er zweifelte keine Sekunde daran, dass ihn Leroy nur aufziehen wollte. Er hatte die leuchtenden Augen der beiden nicht vergessen, als er ihnen Hazel vorgestellt hatte. Seine Freunde hatten ihn vermisst, als er wegen der Krankheit tagelang nicht in ihrem Versteck aufgetaucht war. Aber als er die kleine Hündin, nachdem sie beide genesen waren, auf Charlys hölzerne Lastkarre gesetzt hatte, waren alle Vorwürfe wie weggeblasen gewesen. Beide hatten nur noch Augen für Hazel gehabt, die ihn und seine Freunde freundlich wedelnd angeblickt und dabei den Kopf mit den aufgestellten Ohren so auf die Seite gelegt hatte, wie es nur kleine Hundekinder können.

Das war jetzt über ein halbes Jahr her und aus dem kleinen, zarten Welpen war eine kräftige, junge Hündin geworden. Ein schönes Tier. Aufmerksam sah sie sich um und wedelte aufgeregt mit ihrem buschigen Schwanz und spitzte ihre kleinen Ohren. Ihr Fell hatte die Farbe von Toffee, haselnussbraun, nur das Schwanzende und die Ohrenspitzen waren dunkel, fast schwarz. Ihre Augen aber waren blau.

Hazel. Seine Hündin.

Als er die Uhr des großen Bahnhofs über ihnen schlagen hörte, wandte sich Josh seufzend an seine Freunde. »Wir sollten los. Wenn wir jetzt nicht aufbrechen, wird es dunkel, bevor wir zurück sind. Und ich würde gerne sehen, wer uns da in der Dämmerung über den Weg läuft.«

»Du hast recht!« Charlotte nickte ernst. Sie richtete sich auf und wurde wieder das harte, immer ein wenig mürrisch wirkende Mädchen, das Josh so gut kannte. Weich und zärtlich wurde sie nur mit Hazel. »Es ist schwer in Ordnung von euch, dass ihr mich begleitet.«

»Alles eine Frage des Stils, Charly! Alles eine Frage des Stils!«, rief Leroy und sprang gut gelaunt die Steintreppe nach unten. Er fischte eine etwas angelaufene Taschenuhr aus seiner Weste, ließ lässig den gravierten Deckel aufspringen und verkündete hoheitsvoll: »Ladies and Gentlemen, es ist 4 Uhr am Nachmittag, Zeit für den Kensington Express!« Er klappte die Uhr zu und versenkte sie vorsichtig in seiner Westentasche. »Fertig machen an Gleis 33! Alle einsteigen!«

Joshua stieß überrascht die Luft aus. »Die Taschenuhr! Woher hast du die?!«

Leroys Augen funkelten amüsiert. »Sagen wir mal, gefunden.« Er riss die Deichsel des hölzernen Karrens mit Schwung nach oben. »Die erste Strecke ziehe ich!«

Josh und Charlotte lachten und kletterten zu Hazel auf den einachsigen Lastkarren.

Leroy, oh Leroy, dachte Joshua. Lass dich bloß nicht wieder erwischen!

»Zurrrrückbleiben!«, schnarrte sein Freund wie ein Bahnhofsvorsteher und legte sich bereits mächtig ins Zeug. Knarzend schaukelte der Karren mit Josh, Charlotte und Hazel weg von der Waterloo Station, durch die Gassen, Richtung Themsebrücke.

Es war auf Charlottes Route nur eine Ladung Kohle übrig geblieben. Zwei staubige Säcke voller verbranntem Holz. Aber um die auszuliefern, musste sie nach Kensington. Auf die andere Seite des Flusses. Eigentlich ein reiches Viertel, mit prächtigen Stadthäusern der Adeligen, der Handelsfürsten und Kolonialherren. Und doch mussten sie gerade hier auf der Hut sein.

Die Adresse, an die Charly ihre Kohle ausliefern musste, lag mitten im Revier der »Kings«. Eine Gruppe gemeiner Kerle, deren Eltern sich in den prachtvollen Stadthäusern Kensingtons als Kammerdiener oder Hausdamen verdingten.

Josh hasste die Bande. Und er fürchtete sie. Sehr. Es war zwar schon eine Weile her, dass sie den Kings das letzte Mal in die Arme gelaufen waren, aber er spürte noch immer den Hieb in den Magen. Die Jungs waren brutal und rücksichtslos. Die Kings nannten sich nicht nur so, sondern führten sich auch auf, als gehörten die Straßen ihnen und sie machten Jugendlichen wie ihm und seinen Freunden das Leben zur Hölle. Und auch wenn Charly stark wie eine Bärin war und Leroy mutig wie ein Löwe, die Kings hatten Messer. Und sie machten nur zu gern Gebrauch davon. Außerdem schafften sie es irgendwie immer, in der Überzahl zu sein. Miese Typen!

Sie waren der Grund, weshalb Josh und Leroy stets versuchten, ihre Freundin zu begleiten, wann immer sie einen Auftrag in Kensington zu erledigen hatte. Waren sie zu dritt, war die Chance, mit heiler Haut aus einem Zusammenstoß mit der Bande herauszukommen, einfach größer, als wenn Charlotte allein war. Und trotzdem hielt es Josh noch immer für die allerbeste Idee, den Kings gar nicht erst zu begegnen. Deshalb waren sie meistens so spät wie möglich unterwegs. Im grauen Licht der letzten Stunde des Tages. Wenn die Schatten dunkel genug waren, um sie zu verstecken. Kurz bevor es auch ihnen zu finster wurde. Kurz bevor die City von London den Wesen der Nacht gehörte. Den Säufern und Meuchelmördern. Den Dieben und Leichensammlern.

Er schüttelte sich. Die Schlagzeilen der Zeitungen machten ihn ganz kirre im Kopf. Dabei war London bei Nacht nur für die gefährlich, die sich vor den falschen Dingen fürchteten. Die Dunkelheit selbst war nicht böse. Die Dunkelheit bot nicht nur den Schatten eine Heimat, sie bot auch Schutz. Den Schwachen. Menschen wie ihnen.

Er hörte Hazel leise knurren und begann zu kichern.

Wie hatte er das vergessen können! Diesmal mussten sie sich sowieso keine Sorgen machen. Natürlich nicht. Sie hatten ja Hazel dabei, die gefährliche Bestie! Sein persönliches, süßes, kuscheliges, felliges Monster!

Er lachte auf, als seine kleine, braune Hündin mit ihrer noch immer zarten Stimme einen struppigen und viel größeren Straßenhund, der gelangweilt an einer Straßenecke lag, empört anbellte.

»Ruhig, du Wilde! Ruhig«, flüsterte er, strich der Hündin über das gesträubte Nackenfell und gab ihr ein kleines Stück vom Speck, den ihm der Doktor beim Frühstück heimlich zugesteckt hatte.

Leckereien wie diese musste man teilen. Das gehörte sich einfach so.

Josh hatte gestern für den Doktor einen Patienten nach Hause begleitet und so hatte er die Nacht in der Wäschekammer verbringen dürfen. Heute Morgen dann war er gleich nach dem Aufstehen zur Druckerei geeilt, um Zeitungen zu besorgen und anzubieten. Weil ihn der Doktor nicht brauchte. Und weil sich Adelsgeschichten in Verbindung mit Mord und Totschlag immer am besten verkauften, war er heute alle Exemplare schon am frühen Nachmittag losgeworden. Und so war es selbstverständlich für sie gewesen, Charlotte auf ihrer letzten, gefährlichen Runde zu begleiten. Ehrensache. Oder eine Frage des Stils, wie Leroy zu sagen pflegte.

»Was denkst du? Sollen wir ihn nicht mal ablösen?« Charly knuffte ihn in die Seite und zeigte amüsiert auf Leroy, der sie dramatisch stöhnend durch das Viertel Richtung Themsebrücke zog. Der Karren rumpelte über das Kopfsteinpflaster und sie wurden kräftig durchgeschüttelt. Und trotzdem war sich Josh sicher, dass es Charlotte genoss, endlich einmal selbst auf dem Karren zu sitzen.

»Lass ihn ruhig«, erwiderte Josh frech und grinste. »Macht ihm doch Spaß! Und außerdem hast du dir eine Pause verdient. Wenn überhaupt, mach ich das!«

Als ihr Lachen in Husten überging, sah Josh rasch weg. Ihr Leben war nicht leicht. Das wusste er. Aber er hatte lernen müssen, dass sie Mitleid verabscheute. Sie war stolz auf das, was sie tat. Denn dafür, dass Charlotte der alten Witwe Peppels half, das Holz- & Kohlegeschäft ihres verstorbenen Mannes weiterzuführen, bekam sie zum Lohn auch noch warme Kost. Und stark, wie das Mädchen war, kümmerte sie sich ganz allein um die Lieferung der Kohlesäcke und Holzscheite. Aber sie alle konnten sehen, dass die schwere Arbeit nicht ohne Folgen blieb. Wenn sie sich unbeobachtet fühlte, verzog sie das Gesicht vor Schmerzen und ihr Husten wurde auch nicht besser. Er hatte sie schon ein paarmal dabei beobachtet, wie sie sich nach einem Hustenanfall Blut von den Lippen gewischt hatte. Der Doktor, dem er von ihr erzählt hatte, vermutete den Kohlestaub als Ursache und hatte nur irgendwas von Schule und Kinderarbeit gemurmelt. Immerhin behandelte Mrs Peppels das Mädchen gut, und Charlotte war dankbar für den Job. Sie sprach nie schlecht über die Witwe. Aber abends, wenn sie sich hinter den Vorhang in ihre Ecke legte, war sie oft so müde, dass sie bereits eingeschlafen war, bevor ihre Freunde ihr gemurmeltes »Gute Nacht, ihr Kindsköpfe!« erwidern konnten.

Leroy dagegen war ein Waterloo Boy, wie Joshua, und doch anders. Er schlief zwar am Bahnhof, in ihrem Versteck, wie Charly und Joshua. Doch hatte er eigentlich ein Zuhause. Allerdings auch eine Mutter, die sich kaum um ihn oder seine fünf Geschwister kümmerte. Die ihre Kinder dafür aber regelmäßig verprügelte, wenn sie betrunken nach Hause kam. Wahrscheinlich war es ihr ganz recht, dass er ihr nicht auf der Tasche lag und sich als Zeitungsjunge selbst durchschlug. Hauptsache, sie hatte ein Maul weniger zu stopfen. Dafür aber brachte Leroy jeden Penny, den er verdiente, seinen Geschwistern. Und dass er ihnen fast immer etwas zu essen oder etwas Geld bringen konnte, lag daran, dass Leroy der wahrscheinlich beste Taschendieb Londons war. Er verkaufte die Zeitungen nur zum Schein, nutzte die Nähe zu den Wohlhabenden, um sie zu erleichtern. Das ging meistens gut. Außer, er wurde dabei ertappt. Josh grinste schräg, als er daran dachte, dass auch er den Geschwistern schon so manches Mal ein paar seiner hartverdienten Pence abgegeben hatte, damit die mittlere Schwester etwas Brot oder Milch für sich und ihre kleinen Geschwister kaufen konnte. Er sprang gerne ein, wenn Leroy mal wieder von den »Blue Devils«, den Blauen Teufeln erwischt worden war, wie sie die Metropolitan Police in ihren schicken, neuen, blauen Uniformen nannten. Dabei stahl Leroy nie von denen, die selbst zu wenig hatten, sondern immer nur von den Reichen. Aber die, so schien es Josh, wurden von den Blue Devils sehr viel besser beschützt als ihresgleichen. Die Polizisten trugen zwar keine Pistolen, aber ihre Knüppel waren aus hartem Holz und sie wussten genau, wohin sie schlagen mussten, damit die Stelle noch Tage später wehtat.

Leroy, als hätte er gespürt, dass Josh über ihn nachdachte, zwinkerte ihm über die Schulter hinweg zu. Seine braunen Augen hinter der Brille, bei der ein Glas gesprungen war, blitzten fröhlich.

Josh reckte ihm auffordernd sein Kinn entgegen. »Geht das nicht ein wenig schneller?« Er grinste vergnügt.

Leroy lachte. Er und Charly waren seit Ewigkeiten Joshs Freunde und er wusste, dass sie sich aufeinander verlassen konnten.

»Wenn uns die Kings heute blöd kommen«, rief ihnen Leroy zu, »hetzen wir einfach Hazel auf sie! Die wird sie in Stücke reißen!«

»Ja! Genau! Das wird sie tun!« Charlotte kicherte ganz untypisch. »Oder sie zu Tode kuscheln!«

Joshua prustete los und Hazel bellte begeistert.

Leroy war zwar der Kleinste ihrer Dreier-Bande, und natürlich längst nicht so stark wie Charlotte, und vielleicht nicht so schnell wie Josh, aber zäh wie ein altes Stück Schuhsohle. Und schlau. Sollten sie in einen Streit mit den Kings geraten, würde sie Leroy schon irgendwie raushauen. Rauskratzen. Rausbeißen. Raustreten. Leroy ging keinem Streit aus dem Weg. Eine Eigenschaft, die sie schon oft genug in überaus gefährliche Situationen gebracht hatte.

Es gab einen Ruck, als der Wagen mit einem Rad an einem zerbrochenen Holzfass hängen blieb, das jemand achtlos auf die Straße geworfen hatte. Die Gassen waren eigentlich breit genug, aber sie mussten sich den Weg mit den Kutschen der Reichen teilen, deren Kutscher, ohne zu zögern, von ihren Peitschen Gebrauch machten, um ihren Herren Platz zu verschaffen. Überall fanden sich Körbe mit Unrat und Kisten mit alten Bierflaschen am Straßenrand. Hier, vor der Brücke, waren die Pflastersteine rutschig und feucht. Vom Regen, aber auch vom ewigen Nebel.

Als Charlotte vom Karren springen wollte, hielt Josh sie zurück, drückte ihr Hazels Leine in die Hand und ging selbst nach vorn, um ihrem Freund zu helfen. Zu zweit lösten sie den Karren, während Charlotte glücklich die Beine baumeln ließ und den Hund neben sich streichelte. »Alles eine Frage des Stils«, murmelte Josh leise, knuffte den kichernden Leroy in die Seite und zog mit seinem Freund den Karren auf die breite Steinbrücke.

Als sie im Licht der tiefstehenden Sonne den Fluss überquerten, spiegelte sich im Wasser unter ihnen das Abendrot des Himmels wie flüssiges Feuer.