Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Riveneuve éditions

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

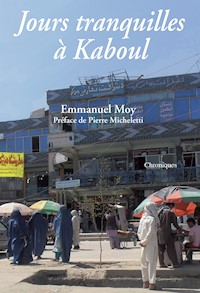

Epicentre du terrorisme mondial depuis les attentats du 11 septembre 2001, théâtre d’opérations pour les armées de l’Otan qui amorcent désormais leur retrait, l'Afghanistan reste en proie à une crise humanitaire chronique nourrie par un conflit qui s’intensifie.

En 2012, lorsque Emmanuel Moy débarque pour piloter des projets humanitaires dans les montagnes de l’Hindu Kuch au nord de l’Afghanistan, le pays reste en proie à une crise humanitaire chronique nourrie par un conflit qui s’intensifie. Malgré 20 milliards de dollars d’aide internationale depuis 2002, la population afghane présente une espérance de vie parmi les plus faibles au monde. Epicentre du terrorisme mondial depuis les attentats du 11 septembre 2001, théâtre d’opérations pour les armées de l’Otan qui amorcent désormais leur retrait au profit d’un Etat afghan en devenir, le lieu inquiète comme il fascine. C’est à ce moment précis qu’Emmanuel Moy découvre ces paysages à couper le souffle et ces visages de poètes et de guerriers, à l’image du commandant Massoud, assassiné par Al-Qaeda. Nourri des lectures de Joseph Kessel, des témoignages de la génération Beatnik et de leur hippie trail, au prise avec la vie et la survie d’hommes et de femmes dépassés par les enjeux géopolitiques qui planent au-dessus de leurs têtes depuis les conquêtes d’Alexandre le Grand, des mongols de la Horde d’or ou des Soviétiques, il restitue dans ces chroniques la vie quotidienne d’une capitale et d’un pays dont l’actualité médiatique pourrait nous laisser penser qu’elle les a désertés.

L'Afghanistan, un pays à la fois inquiétant et fascinant. Emmanuel Moy restitue, dans ces chroniques, la survie quotidienne d'hommes et de femmes dépassés par les enjeux géopolitiques d’une capitale et d’un pays au coeur de l’actualité médiatique.

EXTRAIT

« Justice est faite » déclarait le président Barack Obama en annonçant la mort D’Oussama ben Laden en mai 2011, comme une façon de clore dix ans de bras de fer entre les autorités américaines et le leader islamiste d’origine saoudienne. Une décennie durant laquelle l’épicentre de cet affrontement s’est situé sur les terres afghanes. Une décennie de plus durant laquelle la guerre aura été le lot quotidien d’un peuple dont l’avenir n’est pourtant pas réduit à la disparition violente de ben Laden.

Quelles sont les raisons de ce constat ? Pourquoi, en particulier, la paix et la sécurité n’ont-elles pas progressé ?

Les mécanismes sont multiples et intriqués en une pelote complexe. En Afghanistan, comme dans la région, perdurent des logiques de fond qui côtoient des intérêts particuliers agissant comme de puissants ingrédients qui entretiennent le conflit.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Emmanuel Moy est né en 1973 à Maisons-Alfort. Docteur en Astrophysique, il découvre le monde des ONG dans les territoires palestiniens en 2006 et s'engage au Pakistan, en Indonésie, en Haïti, au Timor. Il est actuellement directeur-adjoint en Afghanistan de Solidarités International.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 223

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Remerciements

Ce livre doit trop à un trop grand nombre de gens pour tous les énumérer ici.

Mes remerciements vont évidemment à ma famille et mes amis, dont les encouragements constants, depuis des années, à publier mes écrits ont énormément contribué à faire de ce livre une réalité. Je me souviens aussi que c’est à eux, au départ, que ces pages s’adressaient. C’est eux qui m’ont donné envie de parler de ce que je voyais, et, par leurs retours et leurs questions, de continuer.

Je ne saurais trop remercier également les équipes de Solidarités International. Pour les bons moments, les serrages de coudes, la camaraderie et tout simplement l’inspiration : merci. Une mention toute spéciale à Rachel Erskine et Jeannette Nguyen, dont les revues de presse ont incroyablement aidé à l’écriture d’un grand nombre des brèves incluses dans ce livre.

Et merci aux Afghans, enfin. D’être, tout simplement.

Carte

Préface

En 2014 est programmée la fin du retrait des troupes de la coalition internationale présente en Afghanistan depuis plus d’une décennie. Après d’âpres négociations entre les autorités afghanes et les dirigeants des États-Unis d’Amérique, il a été décidé le maintien, sous conditions, d’un contingent de près de 15 000 hommes. Le leader américain ne veut pas abandonner totalement sa présence sur la scène afghane, qui le maintient si près de l’Iran, de la Chine, de la Russie et du Pakistan, autant de puissances qu’il observe avec attention.

Ce conflit lointain, flou pour les opinions publiques des principaux pays contributeurs de l’engagement armé comme de l’aide civile à la population, est pourtant considéré comme coûteux par les dirigeants occidentaux, au plan politique, du fait de la mort de leurs soldats, comme au plan financier par le poids de l’effort consenti.

« Justice est faite » déclarait le président Barack Obama en annonçant la mort D’Oussama ben Laden en mai 2011, comme une façon de clore dix ans de bras de fer entre les autorités américaines et le leader islamiste d’origine saoudienne. Une décennie durant laquelle l’épicentre de cet affrontement s’est situé sur les terres afghanes. Une décennie de plus durant laquelle la guerre aura été le lot quotidien d’un peuple dont l’avenir n’est pourtant pas réduit à la disparition violente de ben Laden.

Quelles sont les raisons de ce constat ? Pourquoi, en particulier, la paix et la sécurité n’ont-elles pas progressé ?

Les mécanismes sont multiples et intriqués en une pelote complexe. En Afghanistan, comme dans la région, perdurent des logiques de fond qui côtoient des intérêts particuliers agissant comme de puissants ingrédients qui entretiennent le conflit.

Ainsi, les pays voisins jouent un jeu trouble qui contribue à une instabilité souhaitée et entretenue. Ces rivalités régionales puisent leurs racines dans le jeu complexe des relations internationales où se mêlent des dimensions politiques et des enjeux économiques. Ces conflits sont anciens, parfois hérités de l’histoire du XXe siècle, ou plus lointaine encore, parfois manipulés à distance par telle ou telle grande puissance installée ou en devenir. L’Afghanistan devient alors un prétexte, un territoire qu’on utilise non pour ses atouts propres mais en ce qu’il sert, par ricochet, à fragiliser tel ou tel État rival.

À cela s’ajoutent des considérations qui peuvent être religieuses ou dériver de tensions au sein de la mosaïque tribale que connaît la région. Ces logiques-là ne connaissent pas les frontières. Surtout, elles s’accommodent mal de la logique binaire d’une intervention armée étrangère fondée initialement sur la rhétorique du « choc des civilisations ». Ainsi en est-il de la tribu des Pachtounes, un peuple de plus de cinquante millions d’habitants, brusquement coupé en deux par l’indépendance du Pakistan en 1947. C’est d’abord sur lui qu’a prospéré le mouvement taliban, utilisant sa répartition de part et d’autre de la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan, dans ce qu’on appelle souvent les « zones tribales ». Mais la mobilisation de ce peuple, comme de la question religieuse, a d’abord été le fait des États-Unis et de leurs alliés occidentaux, afin de faire de l’Afghanistan, du temps de la Guerre froide, le « tombeau de l’armée rouge ». Le monstre s’est depuis retourné contre son concepteur…

À l’heure où s’accélère la fin du retrait des troupes étrangères, les différentes organisations qui apportent un soutien humanitaire dans la région dressent un bilan qui n’est consensuel que pour qualifier l’indéniable pauvreté et la précarité qui persistent dans le pays.

À la violence, aux maladies et à la malnutrition chronique, s’ajoutent les ravages d’une toxicomanie dont les pratiques de consommation sont sordides, la violence intrafamiliale que subissent les femmes et les enfants… La liste est longue encore.

Rares sont les acteurs de la solidarité internationale qui arrivent à travailler dans les zones non contrôlées par la coalition. Le pourront-ils davantage demain, selon le scénario politique qui verra le jour à l’issue du désengagement massif des forces armées étrangères ? Rien n’est moins sûr, car beaucoup d’ONG présentes sur le terrain appartiennent aux mêmes pays que ceux dont les troupes sont issues, et n’ont pas fait réellement preuve d’équidistance entre les belligérants, quand elles ne se sont pas clairement positionnées au service des forces armées étrangères…

Le présent ouvrage a été écrit par l’un de ces acteurs humanitaires, sans parti pris, plutôt comme le journal de bord d’un observateur attentif, bienveillant et… lucide. L’action humanitaire n’est pas dénuée de risques, le lecteur le découvrira dans ces pages. Mais elle est aussi une formidable affaire d’émotions, d’amitiés. Une posture unique, immergée au plus près des réalités d’un peuple, de descriptions intimes et pudiques pour qui prend le temps d’observer et d’écrire…

Kaboul, juin 2013. Pour la quatrième fois en quelques années, me voici en Afghanistan. Ce n’est pas comme humanitaire, mais muni d’une accréditation de presse que je m’y rends cette fois.

Mon but est de rédiger un article, pour Le Monde diplomatique, sur la dégradation du système de santé afghan et de m’intéresser plus particulièrement aux camps de déplacés, dont plusieurs dizaines, de tailles variables, se dressent aux portes de Kaboul. Ces fameux KIS (Kabul Informal Settlements), évoqués plus loin dans le présent ouvrage, sont l’un des symptômes les plus visibles de ces blessures afghanes toujours pas refermées, alors que le pays est confronté depuis maintenant plus de trente ans à la violence.

Emmanuel Moy fait partie de l’équipe qui m’accueille. L’un de nos premiers échanges sera de passer en revue les règles de sécurité. Il est alors, par intérim, le chef de mission de l’organisation qui a accepté de m’héberger et de faciliter mes déplacements, en vue du reportage prévu.

Le personnage est souriant, affable, précis dans ses propos. Au fil des heures, des discussions et des réunions auxquelles je participe comme observateur, je le découvre également concentré, en alerte sur les questions de sécurité, et fatigué par une charge importante de travail.

Comme chaque année, du printemps jusqu’à l’été, on assiste à une recrudescence des actions militaires entre les différents belligérants, dans ce pays qualifié par Olivier Roy de « pays de l’éternité en guerre »… Ce mois de juin n’échappe pas à la triste saisonnalité de la violence. L’été est donc à nos portes, le dernier avant les élections présidentielles de 2014. Des élections pour lesquelles le Président Karzaï a déjà annoncé qu’il ne serait pas candidat. Dès lors, toutes les parties en conflit sont engagées dans des démonstrations de force visant à leur assurer la plus large et confortable place possible quand viendra le moment de la négociation politique, pour la répartition des pouvoirs.

Chacune des journées ainsi passées à Kaboul sera l’occasion d’une alerte de sécurité : attaque du siège d’une organisation internationale ; menaces sur la Mosquée chiite située à proximité de la rue où nous résidons ; attaque kamikaze contre le QG de la coalition internationale qui jouxte l’aéroport militaire de la coalition ; attentat suicide contre L’Ecole de la Magistrature…

À chaque fois, le scénario est le même : réception d’un message d’alerte, multiples contacts téléphoniques pour croiser l’information et la vérifier, concertation avec les collègues des autres ONG internationales présentes sur le terrain, réunion d’équipe pour partager les informations, et faire état des mesures de sécurité décidées par le chef de mission. Les volontaires sont inquiets, troublés par cette recrudescence brusque de la violence qui n’épargne pas les humanitaires. Kaboul n’est pas l’Afghanistan, et d’aucuns sont impatients de regagner les lointaines provinces où se déploient leurs actions, sûrs de la quiétude et de la sérénité qu’ils disent s’apprêter à y retrouver.

Ainsi, tard dans la soirée, après les ultimes pointages de sécurité, je découvre sur son ordinateur, assis à ses côtés, les photos des imposantes montagnes de l’Hindu Kush, où Emmanuel travaillait avant de revenir sur la capitale pour prendre le pilotage de L’ONG. Les paysages sont époustouflants de beauté et de majesté. Les photos alternent des plans de reliefs grandioses et des scènes de la vie quotidienne : la maison rustique, les équipes au travail, des réunions dans les villages, des portraits… On oublie où se déroule la projection. Enfin un peu de détente, rafraîchie par de petits verres de vodka russe. Une piquette infâme achetée via d’obscurs circuits commerciaux à prix d’or, des filières seulement connues des gardiens afghans de la maison… Seule, isolée dans le silence de la nuit, une explosion lointaine nous rappelle que le pays est en guerre.

Viennent alors les premiers sujets de conversation qui enfin délaissent – provisoirement – notre attention pour l’Afghanistan et les inquiétudes pour le sort de ses 30 millions d’habitants.

Je découvre par petites touches quelques facettes de mon hôte. Emmanuel l’astrophysicien, le lecteur accompli, l’homme curieux de tout, et le compagnon joyeux et généreux.

C’est l’un de ces soirs qu’il me fait part de son projet d’écriture, de l’idée de ce carnet de voyage au fil de l’eau, au rythme du travail endiablé à Kaboul comme sur les sites lointains, avec – en alternances régulières –, de brusques inquiétudes pour la sécurité des volontaires.

J’observe le bonhomme, je pense aux paysages somptueux de la région de Mazâr-e Charîf où il était jusqu’alors.

Et je souris, car je me dis qu’Emmanuel a su trouver, aux fins fonds des provinces afghanes, la quiétude, le silence et le gigantisme des reliefs de lointaines planètes, dont il semble s’être provisoirement (?) détourné. Mais, à bien y réfléchir, une fois seul au pied d’un des gouffres vertigineux qui découpent les montagnes démesurées, il doit lui arriver le lever les yeux pour chercher à apercevoir un fragment du ciel. C’est le substitut de télescope que s’est trouvé l’astrophysicien-baroudeur pour une observation « nouvelle formule », de la voûte céleste…

Même dans les rêveries d’Emmanuel, il y a de la cohérence. J’acceptais donc, flatté de sa confiance, de rédiger la préface de son carnet de voyage. C’est ici chose faite.

Pierre Micheletti

Coresponsable du master « organisations internationales »

à l’institut d’Études Politiques de Grenoble

Ancien président de Médecins du Monde.

Introduction

La fin des années 2000 était une période assez grisâtre en France pour un trentenaire à la recherche d’un nouveau plan de carrière. Je suis astrophysicien de formation. C’est le manque de perspectives professionnelles qui m’avait fait abandonner ce domaine, auquel je rêvais pourtant depuis l’âge de 8 ans. Comme d’autres personnes avant moi, je faisais face au problème de trouver une autre vocation, puis de parvenir à trouver un emploi dans cette nouvelle branche. Je me considère comme incroyablement chanceux : il m’est arrivé l’un et l’autre. Ma nouvelle vocation a été l’engagement humanitaire. J’ai commencé à y travailler en bénévole, un peu par hasard, un peu pour m’occuper. J’ai découvert un domaine professionnel fascinant, faisant face à des besoins colossaux en termes de ressources humaines.

Comme j’allais progressivement le découvrir, travailler dans l’humanitaire est un défi. Tous les caractères ne peuvent pas s’épanouir dans l’humanitaire, il faut le savoir. Mais la plupart des compétences le peuvent. En effet, sur le terrain, en ce début de XXIe siècle, les besoins sont immenses. Ils sont également de plus en plus complexes, mêlant politique, aspects techniques, questions de sécurité… Analyser ces besoins, et trouver les moyens d’y répondre, constituent donc non seulement une profonde satisfaction morale, mais également une source d’épanouissement professionnel permanente.

Mon cap fixé, ne restait plus qu’à trouver un responsable d’ONG capable de voir entre les lignes de mon CV. Ce fut chose faite en 2007, à la suite de ma rencontre avec Patrick Coulombel, de la Fondation architectes de l’urgence, qui accepta de m’engager, ce dont je ne le remercierais jamais assez. Quelques missions plus tard, je rejoignis l’organisation Solidarités international, pour laquelle je travaille toujours actuellement. Après plusieurs années passées au Pakistan, en Indonésie, en Haïti, ma destination suivante était l’Afghanistan, pays dans lequel Solidarités International mène en parallèle des programmes de soutien à l’agriculture en milieu rural, et des opérations d’aide d’urgence pour les populations de déplacés vivant à Kaboul.

Mon séjour, qui a duré d’octobre 2012 à fin novembre 2013, s’est partagé entre les montagnes de la province de Samangan, dans le village de Doab, et Kaboul. A Doab, seul expatrié sur la base, je partageais mon quotidien avec une équipe de 35 personnes. A Kaboul, où je suis resté en permanence ou presque après avoir rejoint la direction de la mission, nous vivions avec une douzaine d’autres expatriés dans une maison non loin de l’aéroport.

Les deux expériences, très complémentaires, me permettent de poser plusieurs regards sur l’Afghanistan. Malgré d’extraordinaires atouts, le pays a peu de chances de redevenir la destination touristique très prisée qu’il était il y a quelques décennies. Le pays n’évoque plus guère, dans l’imaginaire médiatique, que violences, terroristes cavernicoles et barbus vociférant. Pourtant, l’Afghanistan, comme nombre de pays se retrouvant souvent sous les feux d’une actualité similaire, ne correspond pas du tout à l’image que le public occidental s’en fait. La violence, le terrorisme constituent certes une partie de la réalité du pays. Une partie importante, mais pas essentielle. Plutôt une toile de fond sur laquelle se peint la vie quotidienne.

L’Afghanistan est un pays extrêmement complexe, mosaïque fascinante de peuples, de langues, de cultures, le résultat d’une superposition invraisemblable de strates historiques. L’Afghanistan, c’est aussi une géographie extraordinaire, faites de grands espaces minéraux, de vallées étroites et verdoyantes, véritables oasis allongées, sous un ciel immensément bleu. Çà et là, quelques villes bourdonnantes tranchent avec la splendeur de la nature. Pour celui qui le découvre pour la première fois, l’Afghanistan est une énorme claque, une véritable autre planète. Et ces gens ! accueillants, curieux, affables, baratineurs, débrouillards, exaspérants, drôles, durs au mal, d’une résilience incroyable, mélangeant dureté, poésie, occident et orient en un alliage sûr, magnifique, unique.

La découverte de l’Afghanistan a un prérequis : laisser au vestiaire une partie de ses appréhensions, faute de complètement passer à côté des multiples rencontres que ce pays propose. Une partie seulement, comme on le verra dans les pages qui vont suivre. Mais qu’il serait dommage de se cantonner à ces craintes. Les pages qui suivent s’en veulent une modeste démonstration.

3 octobre 2012 – Le gouvernement américain semble perdre peu à peu tout espoir de conclure une paix avec les talibans avant le retrait des troupes US d’Afghanistan en 2014. Du côté des Britanniques, qui ont envoyé dans le pays le second contingent par ordre d’importance après les États-Unis, on pense qu’il faut « nationaliser » la question et laisser la mouvance talibane, ébréchée en de multiples groupuscules suite à la perte de beaucoup de ses commandants au cours du conflit, s’asseoir à la table gouvernementale. Quant au Chef de l’État afghan en exercice, Hamid Karzai, des rumeurs insistantes lui prêtent l’intention d’avancer à 2013 la date des prochaines élections présidentielles, prévues justement au même moment que le retrait des troupes US, et de désigner ainsi plus confortablement son dauphin officiel pour le scrutin.

Chroniques

La rencontre

Je l’identifie un peu par hasard, ayant entendu son nom répété avec insistance par la future hôtesse du vol qui doit nous emmener, lui et moi, à Istanbul, et, de là, à Kaboul. Il s’appelle Roland. J’ai entendu parler de lui au sein de l’organisation pour laquelle je travaille, où il est en gros l’équivalent humanitaire du vengeur masqué. Il a « ouvert » pour la boîte la moitié de ses missions encore actives à l’heure actuelle, et possède sur son compte une collection d’anecdotes à faire pâlir jack London en personne, sans parler du reste de l’univers expatrié, pourtant friand de ce genre de personnages.

Je vais vers lui. Me présente. Roland est à peu près de ma taille. À peu près de mon âge. Trapu, râblé. Le verbe haut et pour le moins direct, mâtiné d’accent dijonnais. Le teint prospère de celui qui ne refuse que rarement un coup à boire. Il sera responsable de la sécurité de l’ensemble de notre personnel en Afghanistan. Plus de 150 personnes. Une sinécure…

Nous échangeons rapidement nos pedigrees. Roland a eu un parcours sinueux. Engagé à 19 ans dans les paras, il en est sorti 8 ans plus tard avec, déjà, un bagage de baroudeur pour le moins solide… Et un foie à toute épreuve, bien digne du champion du régiment ès concours de boisson qu’il était. Reconverti dans l’humanitaire, il s’y avérera un excellent élément, mais dans un style particulier, bousculant parfois rudement les certitudes un peu roses des jeunes pousses du milieu… pour des résultats désespérément incontestables.

La voix est rauque. Les blagues parfois salées. Notre conversation se dirige, prudemment, à petits pas, vers les opinions politiques. Roland est de droite par tradition familiale, et d’extrême gauche par conviction, « dans l’espoir de sauver le capitalisme ». Au fur et à mesure d’une discussion qui s’anime, se dévoile un fait étrange. Nous sommes partis d’extrémités diamétralement opposées du spectre des opinions. Nous avons parcouru des chemins professionnels sans carrefours communs, jusqu’à l’humanitaire. Et, presque quadras, nous nous retrouvons sur un terrain idéologique commun étonnamment solide.

Roland a beaucoup lu, et continue de beaucoup lire. Nous aimons les mêmes auteurs, parcourons les mêmes essayistes. Nous consultons les mêmes blogs. Parfois, au détour d’une phrase, surgit un nom que l’autre ne connaît pas, et qu’il s’empresse de noter dans un coin de sa tête. La politique, l’économie, la gestion des ressources naturelles… Et jusqu’au management et la conception des projets…

Au cours d’une escale de 8 heures à Istanbul, que je considérais sur le papier avec désespoir, et qui passera finalement à toute vitesse, nous refaisons le monde à plusieurs reprises. Il y a trop d’accords entre nous pour monter un débat animé. Reste la découverte, avec une certaine allégresse, d’opinions qui se complètent.

La nuit passe, tandis qu’autour de nous, l’aéroport d’Istanbul, véritable sas entre l’Europe et l’orient, voit se frôler, sous les écrans où défilent les séries TV turques, scandinaves bronzées, minijupes chinoises, et cohortes de pèlerins en robes blanches en partance pour le Hajj… Tout le monde se côtoie d’ailleurs fort bien, parfois il est vrai en évitant de se regarder. Dans le grand hall des départs, les chaînes de restaurations de tous les mondes s’alignent sagement, paisibles, mélangeant, si ce n’est les richesses, du moins les vitrines. Ça n’est déjà pas si mal.

Istanbul, le 9 octobre 2012

Planète Kaboul

Un avion dans la nuit, traçant sa route entre des frontières tourmentées… Au cours du vol, pendant une demi-heure, loin sur notre droite, soit très probablement vers la Syrie, de colossaux éclairs de lumières dévastent l’obscurité. Pas un son. Juste, très loin, à la fois hideusement désincarnés par la distance et terriblement concrets, de brefs hoquets démentiels, réguliers… témoignage de ce qui ne peut être qu’un bombardement massif. De notre altitude paisible : pyrotechnie lointaine, lueurs dans la nuit. Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce qui se passe ? Là-bas, sans doute : shrapnels, et cris… Le sommeil fuit. Les heures passent.

On dit qu’il est impossible, pour le passager lambda, de distinguer, pendant l’interminable phase de roulage de l’avion, s’il se trouve sur la piste d’atterrissage de Vancouver ou à celui de Djakarta, s’il vient de gagner les Kouriles ou l’Azerbaïdjan. Et, pour bon nombre des aéroports internationaux de ce monde, c’est rigoureusement exact. Mais celui de Kaboul constitue une des exceptions. Dans le ciel : des hélicoptères noirs et camus patrouillent, en groupe de deux. Au sol, occupant plusieurs pistes, s’alignent, rangées après rangées, les grandes baleines grises de l’US Air Force. Malgré la date approchant du départ des troupes internationales du pays, le déploiement de force reste impressionnant.

Les formalités d’entrée dans le pays sont étonnamment rapides, sans doute pour compenser les six semaines nécessaires à l’obtention des visas. En revanche, sorti du terminal, le voyageur doit affronter la disposition déroutante de l’aéroport, éclaté entre plusieurs bâtiments étalés sur ce qui semble être plusieurs kilomètres de trottoirs incertains et de parkings. La traditionnelle foule, comme partout ailleurs, signale enfin la sortie du dédale.

Roland et moi-même, installés dans la voiture qui nous mène à la maison occupée par les membres de l’ONG avons notre première vision de Kaboul, que nous découvrirons progressivement les jours suivants. Que dire de cette ville, si présente dans les terreurs médiatiques collectives ? D’abord, quelques restes indéniables d’une époque de joie de vivre, encore perceptible entre deux façades, au tracé d’une rue que l’on imagine aisément bordée d’arbres. Et puis, effroyablement superposé, ce que 30 années de guerre quasi ininterrompue, contre l’extérieur, entre afghans, pour le pouvoir, 30 années de douilles, d’explosions et de haines ont laissé : des rues sans tarmac, défoncées, constituées, semble-t-il, uniquement de nids-de-poule. Des bâtiments bas, isolés de la rue par des murs, parfois de terre sèche, pansés, rapiécés. Sur les collines qui entourent la ville, spectaculairement semblables à des favelas, s’empilent de petites maisons. Des camps de réfugiés qui se devinent, aussi, tapis où ils le peuvent… Quelques réalisations célébrant le « nouvel Afghanistan », enfin, comme ce centre commercial immense, bordant la route de l’aéroport, dont le portail est encadré par deux gigantesques structures en forme de défense d’éléphant.

Et la poussière. Jaune. Epaisse. Omniprésente. Cascadant sur les voitures comme de l’eau vitrifiée. D’où vient-elle ? Impossible de le deviner. Des montagnes tondues à ras, et dont le sol détruit s’envole à chaque souffle de vent ? Peut-être. Elle est en tout cas suffocante, comme en témoignent les foulards noués, partout, autour des têtes, protégeant tant bien que mal bouches et narines de l’agression. Parmi la foule, les silhouettes des femmes en burqa semblent presque les plus à l’aise face à l’agresseur, et, bien abritées de ce dernier par leurs armures de vertu, marchent normalement…

Le soir venu, la terrasse de la maison est désertée pour cause de voisin soupçonnant l’expatrié de lorgner sa femme. Le repas est pris à l’intérieur. Par la fenêtre, l’obscurité des rues de la ville se déploie, silencieuse. Au loin, par contraste, les flancs des collines se peuplent de lumignons. Les bidonvilles se préparent à la nuit.

Ici Planète Kaboul. Nous avons atterri.

Kaboul, le 10 octobre 2012

Sur la plaine de Mazâr

L’aéroport de Kaboul, outre les particularités déjà mentionnées, comporte également des installations inhabituelles : les bâtiments qui abritent l’UNHAS, l’organisation onusienne en charge des vols humanitaires dans le pays. Après plusieurs poternes et casemates, l’usager occasionnel découvre les consignes de transport en vigueur sur les avions de l’agence : les armes sont interdites à bord, ainsi que les explosifs, gaz innervant, sarbacanes et couteaux de plongée. Lors du traditionnel scan des bagages, quelques armoires à glace passent les portiques avec à la main des paquets oblongs, dûment vérifiés par le personnel onusien.

Nous décollons, une autre employée de l’ONG et moi-même, pour Mazâr-e Charîf, la grande ville du nord. De là, nous gagnerons Samangan, où ma collègue doit procéder à une enquête de suivi parmi les ménages bénéficiaires de nos opérations, et où je dois moi-même prendre mes fonctions en tant que chef de base.

Le trajet, effectué dans un petit avion de ligne à hélice, nous fait survoler de part en part la chaîne de l’Hindu Kush. Quelques passagers, sans doute blasés, lisent. Le spectacle qui se dévoile par le hublot est pourtant hallucinant. Dans la lumière du jeune jour, à perte de vue, un paysage de chaos, de vallées glaciaires bordées de pics aigus, de gouffres si profond que la lumière s’y engloutit, d’anciens lits de fleuves larges, barrant la perspective d’un horizon a l’autre. Pas un arbre. Pas de vert. Des ocres, des jaunes, des noirs. Il y a du jack Vance dans ce paysage. Le soleil est froid, comme éloigné. On se croirait sur Mars…

Et puis, brusquement, les monts, le relief de cathédrale semblent rétrécir, avalés en quelques encablures par la plaine, une plaine immense, semi-désertique, qui s’étend vers le nord, jusqu’à l’horizon. Elle se prolonge même bien au-delà, puisqu’elle préfigure les steppes du Tadjikistan, de l’Ouzbékistan et du Turkménistan.

Au sol, la température est accablante, après la fraîcheur de Kaboul. L’air, sec, sent le sable. Des chameaux regardent avec curiosité ces bipèdes qui, sortis du terminal sous une gigantesque photo d’Ahmed shah Massoud, brinquebalent leurs valises jusqu’au parking, éloigné de plusieurs centaines de mètres. Nous retrouvons sur place deux membres de ma future équipe, venus en grande pompe accueillir le nouveau Rais : Ferozuddin et Matiullah. En leur compagnie, nous nous engageons sur la route qui mène, par la montagne, à notre destination : Aybak, chef-lieu de la Province de Samangan, où l’ONG loue une guesthouse.

Sur les bords de l’autoroute en parfait état qui mène à Aybak, des bâtiments modernes mais déjà défraîchis se dressent aux franges du désert. Seules, par endroits, des ruines viennent rompre la monotonie du paysage. Impossible de dire quel âge elles ont tant elles semblent intégrées au relief. Au détour d’un virage, une vaste enceinte carrée, ponctuée, aux angles, de grandes tours rondes, se dévoile, le temps de quelques secondes.

Aybak, le 13 octobre 2012

Le vieil homme et la courroie

Après une nuit – glaciale – passée à Aybak, dans un bâtiment ouvert à tous les vents, nous mettons le cap sur notre véritable destination : Doab, au sud, dans l’Hindu Kush proprement dit. La route s’élève toujours plus à mesure que les heures passent. Nous pénétrons petit à petit dans le pays des gouffres. Je suis subjugué par le paysage, où un brouillard soudain, que les afghans qui nous accompagnent appellent le chang, a paré chaque sommet, chaque creux, d’une lumière étrange, laiteuse.

La route s’est faite piste. La sécheresse du paysage s’est faite implacable, mais elle est interrompue parfois par une oasis allongée de champs irrigués, d’arbres aux couleurs d’automne et de pâturages : un village. Adossées aux parois, de petites maisons en terre rappellent qu’ici, des hommes vivent. Sur les toits, des enfants nous regardent passer en tendant la main. Salaam !

Au sortir d’un énième défilé, nous nous engageons soudain sur une sorte de plateau sablonneux, désolé, minéral, planté de collines basses. L’endroit est lugubre, peuplé de couleurs sombres, de bruits sans suite : la chute d’un caillou, le cri d’un oiseau. La piste, creusée d’ornières, est de plus en plus difficile. A l’abord d’une pente particulièrement difficile, nos roues avant sont avalées par le sable.

Il en faut plus pour troubler notre chauffeur. S’extrayant de son véhicule, le pakol