Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Alpen Krimi

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2011

Bei mehreren Steinschlagtoten in den Bergen Tirols geht man von tragischen Unglücksfällen aus. Doch der Exkommissar Paul Schwarzenbacher und die junge Extrembergsteigerin Marielle Czerny machen die entscheidende Entdeckung: Einige der toten Männer fielen keinem Unfall zum Opfer, sondern wurden ermordet. Und Schwarzenbacher weiß: Keine andere Örtlichkeit würde sich besser für einen perfekten Mord eignen als das Hochgebirge. Doch in Wahrheit ist kein Mord perfekt … und Marielle kommt einem der Täter auf die Spur. Im Karwendelgebirge, in der Grenzregion zwischen Bayern und Tirol, kommt es zu einer dramatischen Begegnung …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 449

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

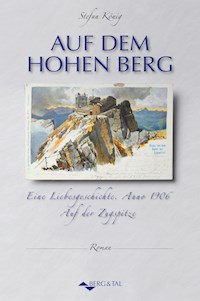

Stefan König, 1959 in München geboren, gilt international als Bergexperte. Er leitet das FILMFEST ST. ANTON (www.filmfest-stanton.at) und hat Sachbücher und Romane zu alpinen Themen geschrieben: unter anderem die Biographie Luis Trenkers »Bera Luis«, die preisgekrönten Erzählungen »Sternstunden des Alpinismus«, den Himalaya-Thriller »Die Nanga-Notizen« und die dramatische Liebesgeschichte »Auf dem hohen Berg«. Stefan König lebt in Iffeldorf (Oberbayern) mit Blick auf die Berge. Im Emons Verlag erschien »Schattenwand«.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.

© 2010 Hermann-Josef Emons Verlag Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: Heribert Stragholz Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch, Berlin eBook-Erstellung: CPI – Clausen & Bosse, LeckISBN 978-3-86358-030-8 Alpen Krimi Originalausgabe

Eine alte Geschichte

Am Morgen des 10. Juli 1974 war der sechsundzwanzigjährige Karl Mannhardt in Mittenwald aus dem aus München kommenden Frühzug gestiegen.

Später sollte sich der Bahnhofsvorsteher an den jungen Mann erinnern, der mit schwerem Rucksack und in Bergstiefeln über den Bahnsteig gestapft war. »Werktags fällt so ein Bergsteiger ja noch auf«, sagte er aus, als die Staatsanwaltschaft der Sache nachging. Zunächst nämlich war die Identität des Opfers nicht zweifelsfrei belegbar gewesen. »Am Wochenend wär er mir net aufgefallen, da kommen ja viele, jeder Zug bringt haufenweis Leut, die wo ins Karwendel oder ins Wetterstein wollen.«

Mannhardt war Schlosser von Beruf, beschäftigt bei MAN in Karlsfeld. Er mochte seine Arbeit, auch wenn er abends immer nach Öl und Schmiere roch und noch in der Unterwäsche die feinen Eisenspäne fand. Viel mehr noch als seinen Beruf, den er profund und mit bestem Abschluss erlernt hatte, mochte er die Berge. Er war alleinstehend, ungebunden, und er ließ kaum einen freien Tag vergehen, an dem er nicht mit der Bahn nach Süden fuhr, den Bergen entgegen, die er so sehr liebte.

Es gab bevorzugte Ziele, er fuhr oft nach Garmisch-Partenkirchen, gern nach Kufstein oder Mittenwald. Bisweilen auch bis Jenbach oder Innsbruck, wo er dann aber umstieg, um noch tiefer in die Zentralalpen zu gelangen. Am liebsten war er allein unterwegs. Ganz allein. Allein mit sich und einer faszinierenden, menschenleeren Natur. Dann musste er mit niemandem reden, musste niemandem zuhören, konnte sich der Stille hingeben, wo es sie gab, oder durfte auf all das hören, was an Geräuschen und Klängen fernab der Zivilisation auf ihn wartete: das Rauschen der Wildbäche, der Wind in den Baumwipfeln, das Glockengebimmle der Bergschafe, das Poltern und Krachen der Steine in einem abgeschiedenen Kar und bisweilen die Rufe einer Seilschaft hoch oben in den Felswänden: »Stand!« – »Seil ein!« – »Kannst nachkommen!« – »Ich komme!«

Selbst das Echo eines Donners konnte ihn erfreuen – wenn das Gewitter nur weit genug entfernt war und sich anschickte, in sicherer Entfernung an seinem Weg vorbeizuziehen.

In Mittenwald wanderte Mannhardt zwischen den Geschäften und Gasthäusern hindurch dem südlichen Ortsrand entgegen. Immer wieder sah er hinauf zum sich linker Hand erhebenden Karwendelmassiv: schroffe Felsen, die Bergstation der Gondelbahn, ein langer Grat. Eindrucksvoller noch aber war gegenüber die Wettersteinspitze, die sich über dichtem Bergwaldgrün erhob und deren Felskanten und in engen Karen eingebettete Schneefelder schon im Licht der Sonne zu leuchten begannen.

Dort, wo eine Straße nach rechts in Richtung Leutasch abzweigte, nahm er den Rucksack von den Schultern und wartete darauf, dass ein Autofahrer anhielt und ihn mitnahm. Lange musste er sich nicht gedulden – er sah ja nicht wie ein Hippie aus, sondern wie ein Bergsteiger: Bergstiefel, Rucksack, Seil darübergehängt. Da hatte niemand Misstrauen.

So gelangte er über den kleinen Grenzübergang nach Tirol.

Dort hatte der an diesem Tag diensthabende österreichische Zollbeamte später Mühe, sich an Mannhardt zu erinnern. Wie auch? Selbst diesen kleinen, eigentlich unbedeutenden Übergang passierten täglich mehrere hundert Fahrzeuge; viele der Bewohner des weiten Leutascher Hochtals arbeiteten in Mittenwald oder Garmisch.

Der Weiler Lochlehn bestand lediglich aus ein paar Häusern. Das ganze Hochtal war durch solche winzigen Orte besiedelt. Überhaupt konnte man leicht die Meinung gewinnen, dass die Menschen, die sich vor Zeiten hier niedergelassen hatten, möglichst viel Abstand zueinander haben wollten. Die Leutascher Ortsteile sahen schon auf der Karte aus, als hätte Gott sie einfach hingeworfen wie eine Handvoll Streusand.

»Wenn Sie mich da bitte rauslassen«, sagte Mannhardt zum Fahrer, während er gleich hinter Lochlehn die Karte, die er auf den Knien hatte, zusammenfaltete. »Hier wäre es gut.«

»Wo wollen Sie denn eigentlich hin?«, fragte der Fahrer. »Zur Meilerhütte?«

Mannhardt nickte. »Zur Meilerhütte und dann weiter«, sagte er und lächelte. »Vielen Dank fürs Mitnehmen.«

Er wuchtete den Rucksack vom Rücksitz des Autos und machte sich auf den Weg, drehte sich allerdings noch einmal um und winkte dem Mann, der ihn mitgenommen hatte.

Das Berglental galt als besonders einsam. Lang und auch mühsam war der Aufstieg zur Meilerhütte. Die wenigen, die diesen Weg nutzten, waren zumeist Einheimische – daheim im Leutaschtal oder in den nahen Orten Mittenwald und Seefeld. Werktags wirkte das Berglental oft wie ausgestorben.

Karl Mannhardt stieg langsam und gleichmäßig bergauf. Der Anfang des Weges war nicht sehr steil, und er führte ihn zwischen blumenreichen Wiesen ganz allmählich aus dem von den Bauern bewirtschafteten Gelände heraus. Darüber tat sich wilde und karge Landschaft auf: ein Tal, das wenig Bäume aufwies, aber viel Fels; wenig Grün, stattdessen steile, unfruchtbare, faszinierende alpine Wüste. Als er etwa eine Dreiviertelstunde lang gegangen war, suchte er sich einen Felsblock, wo er sich setzen und anlehnen konnte, und legte eine Pause ein. Es war ihm heiß geworden vom Gehen, und er hatte Appetit bekommen auf die Brotzeit, die er im Rucksack mit sich trug. Er säbelte dünne Scheiben von einem Stück Hartwurst, schob sich trockenes Brot in den Mund, schälte ein hart gekochtes Ei, trank aus der Thermosflasche Schwarztee, dem er Zucker und einen Schuss Rum beigegeben hatte.

Er hatte den Rastplatz mit Bedacht gewählt: Er wollte nicht nur sitzen, nicht nur verschnaufen, sich nicht nur stärken. Er wollte auch die Aussicht genießen, hinab ins Tal und hinüber zu den gegenüberliegenden Bergen. Schon aus dieser Höhe sah das Tal aus wie die kindlich-künstliche Landschaft einer Modelleisenbahn. Die Häuser waren geschrumpft, die Straße war ein Strich geworden, die wenigen Autos darauf wirkten wie Spielzeug.

Im Osten begrenzten die Arnspitzen das Leutaschtal, und Mannhardt dachte sich, dass es eigentlich ein seltsamer Bergstock war. Nicht zum Karwendel gehörig, aber auch losgelöst vom Wetterstein, stand dieses dreigipfelige Massiv allein zwischen zwei riesigen Gebirgen.

Er packte auch noch seine Rittersport-Schokolade aus, Rum-Trauben-Nuss, und brach sich, gleichsam als Nachspeise, ein Stück davon ab.

Schokolade hatte er immer dabei. Egal, wie voll und wie schwer sein Rucksack auch war. Schokolade war etwas, worauf er nie verzichtete. Daheim aß er gar nicht allzu viel davon. Aber auf seinen Bergtouren hatte er geradezu einen Heißhunger darauf. Und es kam nicht selten vor, dass er am Ende eines Tages, wenn er auf einer Berghütte angekommen war, gleich als Erstes eine Tafel Schokolade kaufte und auf einen Sitz verzehrte.

So saß er nun ein gutes Stück überm Tal, zerbiss die Nussstücke und ließ die Schokolade auf der Zunge zergehen. Alles war Genuss: die Schokolade, die Landschaft, der einsame Tag. Und der hatte gerade erst angefangen für Karl Mannhardt. So viel Schönes hielt dieses Gebirge, hielt dieser Tag noch für ihn bereit.

Ein langer Aufstieg lag vor ihm. Ein Aufstieg, wie er ihn mochte: Mehrere Stunden lang allein sein können in einer Wildnis. Vier Stunden, so seine Einschätzung, würde er wohl brauchen, um hinaufzugelangen bis zur Meilerhütte. Sie lag in 2.366 Metern Höhe. Der Platz, an dem sie errichtet worden war, hatte ihn vor Langem schon begeistert. Mannhardt hatte Fotos von der Hütte gesehen: wie sie in eine Scharte zwischen steilen Felsflanken hineingebaut war. Wie ein Adlerhorst war sie ihm erschienen. Und es war ihm gleich zum festen Entschluss geworden, irgendwann einmal zur Meilerhütte hinaufzusteigen. Doch es hatte lange gedauert – bis zu diesem Tag.

Der Weg war stellenweise feucht, die Steine glitschig. Es musste am Vorabend oder in der Nacht ein Gewitter gegeben haben. Davon war die Luft gereinigt, er schien sie geradezu schmecken zu können. So eine Luft wie heute, dachte er, vertreibt alle Müdigkeit aus dem Kopf und dem Körper. Herrlich ist es, einfach herrlich.

Manchmal blieb er kurz stehen, um zu schauen oder um nach einem besonders steilen Wegabschnitt wieder zu Atem zu kommen; um zu sehen, ob jemand hinter ihm des Weges kam oder ob er damit rechnen musste, dass jemand ihm im Abstieg begegnete. Nichts. Niemand war zu sehen. Er war allein mit sich. Und er genoss es.

Bisweilen hörte er ein Stück weiter oben Steine poltern. Dann legte er den Kopf in den Nacken, versuchte herauszufinden, woher diese Geräusche kamen und durch was sie verursacht worden sein konnten. Gründe für solche Steinrutsche und Steinschläge kannte er genug. Oft waren Gämsen die Auslöser. Sie stiegen in den unzugänglichsten Bergflanken umher, fanden scheinbar überall Halt – und brachten bei ihren Sprüngen immer wieder Gesteinssplitter und manchmal auch größere Brocken ins Rollen. Vor Gämsen, diesen an sich harmlosen Tieren, musste man sich genau aus diesem Grund in Acht nehmen.

Bisweilen verursachten Kletterer den Steinschlag, traten bei ihrem Aufstieg Steine los oder lösten Geröll mit dem Seil, das um Ecken und Kanten führte. Meistens freilich gab es keine anderen Gründe als die, dass sich die Berge seit ihrer Entstehung in einem fortschreitenden Verfallszustand befanden, dass der Zahn der Zeit an ihnen nagte, dass sie längst altersschwach waren. Sie zerbröckelten und zerbröselten. Eigentlich war das mit bloßen Augen zu sehen. Doch wer hätte es wahrhaben wollen …

Dieser Verfall war die Hauptursache dafür, dass einem Bergsteiger auch auf vermeintlich unschwierigen Wegen bisweilen Steine wie Geschosse um die Ohren pfiffen.

Wenn auch noch jung an Jahren, so hatte Mannhardt doch schon gelernt, die Geräusche der fallenden Steine zu unterscheiden in gefährlich und ungefährlich. Er hatte gehört, gelesen und für sich herausgefunden, wann er das Poltern gar nicht weiter zu beachten brauchte, wann es für ihn ohne Risiko war. Aber er hatte es auch schon erlebt, dass Steine schrill pfeifend aus einer Wand zu Tal schossen und gar nicht weit von ihm einschlugen. Wenn er dieses Pfeifen hörte, schaute Mannhardt nicht mehr nach oben. Dann ging er in die Hocke, machte sich klein und riss den Rucksack über Nacken und Kopf. Und dann wartete er, bis alles vorbei war, und bisher war immer alles vorbeigegangen, ohne dass er Schaden genommen hatte. Die Steine hatten ihn immer verschont.

Im Weitersteigen bemerkte Mannhardt, wie sich das Wetter veränderte, von Viertelstunde zu Viertelstunde. Der Himmel, anfangs noch von trübem Blau, zeigte sich jetzt in tiefem Azur. Dafür verloren die Felsflanken etwas von ihrer Klarheit. Hatte er bei seiner Ankunft im Leutaschtal noch geglaubt, geradezu jeden Griff, jeden Tritt im Fels der gewaltigen Wände wahrnehmen zu können, so wurden die Konturen jetzt etwas schwächer. Gleichwohl waren die Berge, die seinen Anstiegsweg flankierten, auch in diesem Licht eindrucksvoll und schön.

Rechter Hand reihte sich die breite Wettersteinwand an die Wettersteinspitze, dann kam der Musterstein mit seiner Südwand. Und hinterm Musterstein musste sich irgendwo die Meilerhütte befinden.

Immer wieder schaute Mannhardt hinauf zu dem langen Gratverlauf von der Wettersteinspitze zum Musterstein. Wenn das Wetter in den nächsten Tagen passen würde …

Er hatte sich vor seiner Abreise mit diesem Grat gar nicht befasst. Zwar hatte er vor Längerem im Wetterstein-Führer des geradezu legendären Helmut Pfanzelt gelesen, dass die Anforderungen zwischen dem ersten und dritten Schwierigkeitsgrad lagen, also auch für einen versierten Alleingänger beherrschbar waren. Aber der Grat war dennoch nicht sein Ziel gewesen. Das Seil hatte er dabei, weil er eigentlich vorgehabt hatte, von der Meilerhütte ins Oberreintal abzusteigen und dort an einem der Felstürme eine leichte Kletterei zu wagen. Für einen nicht allzu schwierigen Aufstieg hätte es nicht unbedingt des Seiles bedurft – aber fürs Abseilen, um wieder herunterzukommen von einem solchen Berg.

Er beschloss, am Nachmittag auf der Hütte den »Pfanzelt« zu studieren und sich eingehend vertraut zu machen mit dem langen Gratweg, der geradezu einladend im Licht des Vormittags leuchtete. Mit jedem Meter, den er aufstieg, wurde dieser Grat mehr zur Herausforderung für ihn.

Das Seil kann ich da auch gut gebrauchen, dachte er. Gewiss gibt es Stellen, die man besser abseilt als abklettert.

Zur Linken hin wurde das Berglental – welch niedlicher Name für diese hochalpine Wildnis, dachte er – von schattigen Nordflanken begrenzt. Vor allem der fast zweieinhalbtausend Meter hohe Öfelekopf entsandte Kanten und Kare ins Berglental, ein Gewirr von Fels und Geröll. Durchaus nicht uninteressant – aber nichts im Vergleich zu Mannhardts Grat.

Mein Grat, dachte er. Das wird mein Grat. Ich gehe nicht weiter hinein ins Gebirge, sondern nehme von der Meilerhütte aus den Grat in Angriff.

Morgen noch nicht. Morgen ausschlafen, dann auf die Partenkirchener Dreitorspitze und wieder zurück zur Hütte. Am späten Nachmittag dann noch die erste Dreiviertelstunde vom Gratweg erkunden. Denn er würde am darauffolgenden Morgen früh aufbrechen müssen, das war ihm klar beim Blick hinauf zu den Gipfeln. Ganz früh. Wahrscheinlich noch in der Dunkelheit.

Er träumte. Träumte bei jedem Schritt. Sah sich bereits am Grat. Sah das weiße Kalkgestein hell leuchten. Sah sich gehen ohne eigentlichen Weg. Stundenlang in großer Höhe und mit unverstellter Aussicht. Er sah sich irgendwo Rast machen, schauen: nach Osten zum Karwendelgebirge, nach Westen zum Alpspitz-Zugspitzmassiv und nach Norden zu den vorgelagerten Gebirgsgruppen, die kleiner waren, unspektakulärer und doch schön: die Ammergauer Alpen, das Estergebirge, die Bayerischen Voralpen mit der Benediktenwand. Nur der Blick nach Süden war verstellt. Schade, dachte er. Denn dort, im Süden, wusste er die gletschergekrönten Gipfel der Stubaier und der Zillertaler Alpen.

Er träumte.

Mit offenen Augen träumte er.

Sonst hätte er vielleicht bemerkt, dass irgendetwas nicht stimmte.

Der Steig war schmal, das Gelände abschüssig. Linker Hand setzte eine Steilflanke an, über die vor Urzeiten ein Bergsturz herabgegangen sein musste. Da war weit oben ein großes Stück vom Berg abgebrochen und herabgestürzt. Zahllose, weit verstreute Felsbrocken, oft mannshoch und noch höher, zeugten von diesem gewaltigen Naturereignis.

Er hörte den schrillen Schrei einer Bergdohle.

Das war alles. Und er dachte, morgen am Grat würde er auf die Bergdohlen treffen, und sie würden ihn mit ihren Flugkunststücken beeindrucken, sie würden ihn um etwas zu fressen anbetteln, und bestimmt wäre mindestens eine dabei, die ihm ein Brotstückchen direkt aus der Hand picken würde.

Er ging auf eine Engstelle des Weges zu, schaute dabei in den Himmel, suchte die Dohle und schaute zum Grat. Die Engstelle wurde aus einem riesigen Block linker Hand und einem etwas kleineren rechts gebildet. Wenn ihm hier jemand begegnet wäre, hätten sie es wohl nur gerade so geschafft, aneinander vorbeizukommen. Aber er war ja allein.

Er war allein und er träumte.

Er stand vor dem Felsentor.

Einen Moment lang zögerte er: ob es sich lohnte, den Fotoapparat auszupacken? Das Licht war nicht ideal. Er ließ es sein.

Er ging weiter. Staunte. Machte einen Schritt und noch einen.

Er ging durchs Tor hindurch.

Ein fürchterlicher Schlag traf ihn seitlich am Kopf. Es war ihm, als würde er seinen Schädel aufplatzen hören. Schreien wollte er, aber es kam kein Laut aus ihm heraus. Stehen bleiben wollte er, versuchte noch einen Ausfallschritt, aber die Knie gaben nach, er spürte sich niedersinken, alle Kraft war binnen einer Sekunde aus seinem Körper geströmt.

Der Gedanke, den er in diesem Augenblick zu fassen vermochte (war es noch ein Gedanke? Oder war es nur mehr ein Reflex seines Gehirns?), war: Steinschlag!

Ein Stein musste aus größerer Höhe frei gefallen sein, ohne zuvor noch aufzuschlagen, sonst nämlich hätte er etwas gehört und wäre gewarnt gewesen.

Steinschlag!

Jetzt hat es mich also erwischt … hat es mich also doch erwischt … so ein Stein … hier hat es mich erwischt …

Im Niedersinken sah er neben sich etwas Dunkles, Schattenartiges.

Er schlug mit den Knien auf dem steinigen Weg auf, mit den Armen und dem Oberkörper fiel er auf den Wegrand. Er spürte keinen Schmerz, nicht den geringsten. Gar nichts spürte er mehr. Ihm schwanden die Sinne. Was er hörte, war ein Rauschen in seinem Kopf, als würde ein tobender, zerstörerischer Wildbach hindurchfließen. Was er sah, war kein Bild mehr – nur mehr Schwarz und Grau. Lediglich unterbrochen vom Aufflackern eines hellen Schimmers.

Was er spürte? Nichts, nichts, nichts mehr.

Sein Körper war eine nutzlos gewordene Schale, hohl, leer.

Und dann spürte er doch etwas. Es war mehr eine Ahnung als ein Spüren. Es war ein Phantomgefühl: Er, der keine Gefühle mehr hatte, dem sie von einer auf die andere Sekunde abhandengekommen waren, fühlte doch noch etwas. Wie er so dalag, war er sich ganz sicher, dass jemand direkt neben ihm stand. Er glaubte, Fußspitzen an seinem Rumpf zu spüren, glaubte, die Wärme zu fühlen, die von diesem Menschen ausging, und glaubte, nicht allein zu sein.

Und dann spürte er tatsächlich, dass dieser Mensch, den er nicht sehen konnte, weil sein Augenlicht fast völlig gebrochen war und weil ihm wahrscheinlich zudem noch das Blut in Strömen übers zur Seite gedrehte Gesicht lief, dass dieser Mensch sich bückte, zu ihm herunterbückte, um ihm zu helfen.

Er fragte sich nicht, woher dieser Mensch plötzlich gekommen sein konnte. Hätte er noch einen Hauch Erinnerungsvermögen besessen, er hätte sich das gefragt. Aber so …

»Aahnch …«

Mannhardt versuchte, etwas zu sagen. Diesem Menschen neben ihm zu sagen, was ihm geschehen war, warum er da lag, warum er seine Hilfe brauchte. Doch es gelang ihm nicht. Zumindest er hörte nicht den geringsten Ton von sich selbst.

Aber er hörte etwas anderes: Stein. Es hörte sich an, als würde der Mensch neben ihm einen Steinbrocken vom Boden heben. Stein schabte über Stein. Und es war ihm, als wäre ein Atmen nahe bei ihm.

Wieder versuchte er, etwas zu sagen. Aber es quoll nur irgendetwas Feuchtes, Schleimiges aus seinem Mund.

»Nuhmmh … norrch …«

Dann kam ein Augenblick großer Klarheit: Die Apathie wich für den winzigen Moment. Er sah das Blau des Himmels noch einmal aufblitzen. Zugleich spürte er seine Unfähigkeit zu sprechen, er schmeckte das Blut in seinem Mund – und er wurde gewahr, dass er sterben würde, in dieser Minute oder in einer halben Stunde.

Erstaunlich war für ihn nur, dass ihn diese Gewissheit weder in Angst noch in Traurigkeit versetzte. Dass er nichts empfand, als er an seinen Tod dachte.

Dann sah er wieder diesen Schatten. Nur eine Bewegung, etwas, das durch seinen brechenden Blick wischte. Ob das der Tod war?

Es war der Tod!

Ein weiterer ungeheurer Schlag traf ihn am Kopf. Er hörte das Knacken seines Wangenknochens, das Bersten seines Kiefers, und es war ihm, als würde ihm das ganze Gesicht weggerissen.

Er schrie. Schrie, schrie, schrie.

Und jetzt hörte er sich! Er konnte sich hören!

Dann verlor er den letzten Rest Bewusstsein, den er noch in sich gehabt hatte. Es war eine Erlösung. Er hatte das Leben losgelassen, hatte das Tor in eine andere Welt durchschritten. Die andere Welt war schwarz wie eine sternlose Nacht. Und sie war ein Trugbild.

Die andere Welt nahm ihn nicht auf. Noch nicht. Sie ließ ihn kurz hineinschauen – und dann spuckte sie ihn wieder aus. Seine letzte Stunde hatte eben erst begonnen …

Er wurde an den Beinen über den harten, rauen, grausamen Felsboden gezogen, über Schotter und Kies. Er war nicht in der Lage, sich dagegenzustemmen. Nicht einmal die Finger gehorchten ihm noch. Brutal wurde er vom Weg geschleift, wie von einem großen, wilden Tier. Wie von einem Alaskabären oder einem ausgewachsenen Löwen. Und dann …

Plötzlich war alles nur noch Bewegung. Schmerz und Bewegung. Rasender Schmerz und rasende Bewegung.

Nach der Rückkehr aus der anderen nachtschwarzen Welt war noch einmal Gefühl in ihm: Schmerz!

Mannhardt stürzte. Nicht im freien Fall, sondern eine steile Flanke hinunter. Über Geröll und Schrofen, sich wieder und wieder überschlagend. Er schlug auf, wurde hochgewirbelt, schlug wieder auf.

Es war, als wäre er inmitten eines reißenden Flusses in einen mörderischen Strudel geraten. Er fühlte sich hinuntergezerrt, hinuntergezogen, fühlte alle Gliedmaßen verdreht. Sein Kopf war schon gebrochen. Nun brachen die Schultern, die Oberschenkel, die Kniescheiben und auch das Rückgrat.

Als er zum Liegen kam, nicht mehr fortgerissen wurde, da hätte er eigentlich tot sein müssen. Aber er war wieder nur einen Schritt über die Schwelle gegangen. Seine letzte Stunde war noch nicht vorüber. Noch lange nicht! Er hatte noch fast vierzig Minuten vor sich. Die längsten Minuten seines Lebens. Aber es war ja schon kein Leben mehr. Doch er war auch noch nicht tot. Der Tod spielte noch mit ihm wie eine Katze mit einer halb zerbissenen, noch zuckenden Maus.

Die Bergrettungsleute, die ihn später bergen mussten, berichteten, dass sie schon viele schlimm zugerichtete Unfallopfer gesehen hätten. Dass aber selten einer so furchtbar ausgesehen habe wie dieser Karl Mannhardt.

Er lag. Der Sturz war vorüber. Er sah nichts. Sah auch keine Schatten mehr. Alles war verschwunden: Schatten, Schmerzen, sein Körper. Er schien nicht mehr da zu sein, schien sich aufgelöst zu haben. Nein, nicht aufgelöst … anders … es war anders … es war, als wäre sein Körper ein Stück Fleisch in einer fast durchsichtigen Sülze, ausgeschlossen von der Welt – und zugleich fürsorglich umhüllt, ummantelt, nicht mehr erreichbar.

Doch das Herz, das schlug. Inmitten der Gelatinemasse schlug sein Herz. Es schlug laut. Nicht dass er das hätte hören können, aber er spürte es. Die Schallwellen versetzten die Sülze in Schwingung, und inmitten dieser Schwingung lag er, ein Brocken Fleisch.

Und das Herz schlug.

Ungleichmäßig schlug es. Wie aus dem Rhythmus geraten. Ja, so schlug es: aus dem Rhythmus. Vor Minuten oder vor einer Viertelstunde oder einer halben Stunde, da hatte es im Rhythmus geschlagen, seinem Rhythmus. Alles hatte zueinandergepasst: die Schritte, die Atemzüge und, ohne dass er sich das bewusst gemacht hatte, die Herzschläge.

Der Herzschlag, in Gelatine eingelegt. Dazu das Rauschen in ihm. War es das Rauschen seiner Seele, das sich anhörte wie Wind, der als Vorbote eines großen Unwetters durch bergigen Mischwald streicht?

So lag er, ohne zu wissen, wie lange. Er wusste ja nicht einmal mehr, wer er war, wie er hieß, woher er kam. Deshalb wohl gingen ihm in der letzten halben Stunde seines kurzen Lebens auch keine Bilder mehr durch den Kopf, keine Erinnerungen. Wo es doch so oft hieß, dass einem Sterbenden das Leben noch einmal wie ein Film ablaufe.

Irgendwann klarte sich die Gelatine auf, die Trübnis ihrer Beschaffenheit wich. Mit einem Auge konnte er aus seinem weichen Gefängnis hinaussehen, konnte noch einmal einen Blick tun auf das, was noch übrig war von seinem Leben. Was er sah, war rätselhaft. Er sah eines seiner Beine nur zwei Handbreit von seinem Kopf entfernt. Er sah den Fuß, der in sonderbarem Winkel von diesem Bein abstand. Und er sah, dass dieses Bein zuckte.

Nein, es war keine Täuschung.

Es war sein Bein, das zuckte. Dieses Zucken und sein unrhythmischer Herzschlag waren alles, was ihm noch geblieben war.

Das Bein zuckte.

Sein Herz schlug, schlug, schlug …

Es setzte aus … und schlug wieder … und setzte wieder aus. Sein Bein zuckte. Zuckte direkt vor seinem Gesicht. Er konnte es sehen.

Ihn würgte. Gallenbittere Flüssigkeit füllte seine Mundhöhle und lief heraus und breitete sich rund um Mund und Nase auf dem steinigen Boden aus.

Das Bein gehörte nicht mehr zu ihm. War nicht umhüllt von Gelatine. Lag draußen. Und es zuckte. In langen, unregelmäßigen Abständen.

Es bereitete ihm Übelkeit. Er versuchte, das Auge zu schließen, aber er sah das Zucken durch das Lid hindurch. Es war in ihm.

Wieder würgte sein geschundener Körper Galle hoch. Dabei verrutschte sein Kopf um ein paar Zentimeter. Davon merkte er nichts. Er merkte nur, dass sein Bein aus dem Blickfeld verschwand. Nicht ganz, aber immerhin. Aus dem Augenwinkel nahm er das Zucken weiterhin wahr.

Doch konnte er jetzt auch Himmel sehen und Berge. Gipfel, die weiß leuchteten. Verbunden durch einen langen Grat aus hellem Fels. Und darüber das Blau, ein tiefes und schönes Blau.

Sein Bein zuckte. Sein Herz schlug und setzte aus. Er sah die Berge und den Himmel.

Dann setzte das Herz erneut aus. Und es begann nicht mehr zu schlagen. Nur das Bein zuckte noch drei- oder viermal.

Aber da war Karl Mannhardt bereits endgültig durchs Tor gegangen.

1

»Ich bin ja gespannt, ob die alte Kiste das aushält«, sagte Pablo. »Es sind immerhin neunhundert Kilometer. Einfach! Und wie viel sind wir schon gefahren?«

»Vierzig«, sagte Marielle. »Ungefähr.«

Sie waren auf der Alten Brennerstraße von Innsbruck zum Pass hinaufgefahren und kurvten nun hinunter nach Sterzing. Es war der zweite Weihnachtsfeiertag. Auf der Landstraße war nicht allzu viel los, und das Wetter war grau und regnerisch.

»Machst du dir Sorgen?«, fragte sie. »Das Auto hat doch schon manches Abenteuer mitgemacht. Warum nicht auch dieses?«

Pablo, der am Steuer saß, schaute kurz zu ihr hinüber. Schön sah sie aus. Er war froh, sie zur Freundin zu haben.

»Wahrscheinlich hast du ja recht. Die Kiste ist nicht totzukriegen. Wird schon gut gehen…«

Bei Sterzing fuhren sie auf die Autobahn, lösten die Mautkarte und hielten sich fortan vorschriftsgemäß an die Höchstgeschwindigkeit von hundertzehn Stundenkilometern – was kein Problem war, denn viel schneller wäre der vollgepackte Astra, den Pablo vor zwei Jahren für elfhundert Euro und drei Kasten Fohrenburger einem Mitstudenten abgekauft hatte, ohnehin nicht mehr gefahren.

Zwischen Franzensfeste und Brixen, dort, wo das Eisacktal breiter und offener wurde, erhaschten sie einen kurzen Blick auf die Spitzen der Geislergruppe.

»Schau!«, sagte Pablo. »Die Dolomiten.« Selbst im grauen Licht des ausklingenden Wintertages sahen die schneeverkrusteten Felsgipfel eindrucksvoll aus. Für Bergsteiger und Kletterer wie Pablo und Marielle ein geradezu berauschender Anblick. Eine Verheißung großer alpiner Abenteuer und im besten Fall auch rauschhaften Klettergenusses. Normalerweise.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!