Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

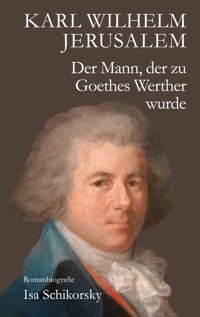

Goethes 1774 erschienener Roman »Die Leiden des jungen Werther« machte Karl Wilhelm Jerusalem postum berühmt und unsterblich. Der Jurist aus Braunschweig galt der begeisterten Leserschaft als »Urbild« der Hauptfigur. Tatsächlich eint beide, dass sie am Leben verzweifeln. Doch bereits die Gründe dafür unterscheiden sich. Und auch sonst verbindet den fiktiven Werther und den realen Jerusalem wenig. Zu groß ist der Abstand zwischen dem Rebell und empfindsamen Schwärmer auf der einen Seite, dem ehrgeizigen Staatsbeamten und Rationalisten auf der anderen. Diese historische Romanbiografie erzählt die Geschichte eines ebenso eleganten wie selbstbewussten jungen Mannes mit besten Karriereaussichten, der im Verlauf von dreizehn Monaten alles verliert, was ihm im Leben wichtig und erstrebenswert erscheint. Im Herbst 1771 trifft der 24-jährige Jerusalem in Wetzlar ein, wo Delegierte der Reichsstände das Reichskammergericht überprüfen. Als Sekretär der Gesandtschaft des Herzogtums Braunschweig-Wolfenbüttel soll sich der Justizassessor vor seinem Aufstieg zum Hofrat bewähren. Doch die Arbeit erweist sich als mühsam, der Vorgesetzte als schwierig, das Kulturangebot als beschränkt. Selbst Tanzfeste, Rittertafeln, Spielrunden und Spaziergänge können die Langeweile nur kurzfristig vertreiben. Dann trifft zu allem Überfluss noch ein schnöseliger junger Rechtsanwalt aus Frankfurt ein, der vor nichts und niemandem Respekt hat. Wie schon während der gemeinsamen Leipziger Studienzeit geht dieser Goethe auch in Wetzlar Karl Wilhelm Jerusalem gewaltig auf die Nerven. Seine Stimmung verdüstert sich immer weiter, die Probleme scheinen unüberwindlich, eine Lösung ist nicht in Sicht ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 303

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Die Autorin

Isa Schikorsky wohnte und studierte in Braunschweig, dem Ort, in dem auch Karl Wilhelm Jerusalem aufwuchs. Einen Arbeitsschwerpunkt der promovierten Germanistin und Historikerin bildet die Kulturgeschichte des 18. Jahr hunderts. Neben Beiträgen für Wissenschaft, Hörfunk und Printmedien zum Thema konzipierte sie eine Ausstellung zum 200. Todestag von Abt Jerusalem, dem Vater von Karl Wilhelm Jerusalem, und verfasste den Katalog »Gelehrsamkeit und Geselligkeit « (1989) dazu.

Abgesehen von zahlreichen anderen Publikationen hat Schikorsky zwei historische Kriminalromane veröffentlicht, die in Braunschweig zur Zeit des Rokoko spielen: Abt Jerusalem und die Hohe Schule des Todes (2009/2021) sowie Fortunas tödliches Füllhorn (2011/2021). Sie lebt als freie Autorin in Köln.

Weitere Informationen unter: www.Schikorsky.de

Aber in dem engern Kreise einer Familie zu leben, die ihr Glück unter einander zu befördern sucht, wahre Freunde zu besitzen, und dabey ein Amt zu haben, dabey sich Gelegenheit findet zu zeigen, daß ich der Welt dienen kann und daß ich meine Bemühung dazu angewendet habe, ihr dienen zu können, und mit diesem Amte dem großen Getümmel der Welt nicht gar zu nahe zu leben, dieß ist ungefähr der Begriff, den ich mir von meiner zukünftigen Glückseeligkeit mache.

Karl Wilhelm Jerusalem an seinen Vater in einem Brief aus Leipzig, 1766

Inhaltsverzeichnis

Dienstag, 17. September 1771

Mittwoch, 18. September 1771

Dienstag, 24. September 1771

Samstag, 5. Oktober 1771

Freitag, 18. Oktober 1771

Donnerstag, 7. November 1771

Mittwoch, 20. November 1771

Dienstag, 31. Dezember 1771

Donnerstag, 19. März 1772

Dienstag, 31. März 1772

Dienstag, 26. Mai 1772

Dienstag, 9. Juni 1772

Mittwoch, 24. Juni 1772

Freitag, 3. Juli 1772

Samstag, 15. August 1772

Donnerstag, 15. Oktober 1772

Mittwoch, 28. Oktober 1772

Donnerstag, 29. Oktober 1772

Freitag, 30. Oktober 1772

In der Zeit danach

Donnerstag, 29. September 1774

Nachbemerkung

Formale Hinweise

Zeittafel

Literaturverzeichnis

Dienstag, 17. September 1771

Mit meinem Gesanten hoffe ich

ganz gut fertig zu werden.

»Nicht so stürmisch, Monsieur.«

Oh Gott, wie peinlich. Wilhelm war in Gedanken versunken aus der Gasthoftür auf den Fischmarkt getreten und beinahe mit einer Dame zusammengestoßen. Er sprang von den Trittsteinen zurück in Matsch und Unrat. Das Blut schoss ihm in den Kopf und zugleich überlegte er fieberhaft, was er in dieser heiklen Situation sagen sollte. Er war noch inkognito in der Stadt und durfte eine Unbekannte nicht ansprechen, aber er musste sich doch entschuldigen. Sollte er sich etwa selbst vorstellen? Das war einer Dame gegenüber unziemlich.

»Bitte untertänigst … hochedle Frau … Madame … gestatten … untröstlich …« stammelte er.

Als er Hilfe suchend aufblickte, verschwanden schlagartig alle Höflichkeitsformeln, die in seinem Hirn gespeichert waren und die ihm sonst selbstverständlich über die Lippen kamen. Vor ihm stand die schönste Frau, die er jemals gesehen hatte. Eine äußerst elegante Erscheinung von schlanker Gestalt. Im ebenmäßigen Gesicht glänzten hellbraune Augen. Die mit Spitzen verzierte Haube balancierte auf einem schwindelerregend hohen Haarturm, Seidenbänder kringelten sich bis über die Schultern. In der Hand hielt sie ein Gesangbuch.

»Er ist wohl der neue Sekretär aus Braunschweig«, sagte sie in ernstem Ton, und doch glaubte Wilhelm, ein Lächeln in ihren Mundwinkeln wahrzunehmen, dem feine Ironie beigemischt war.

Er fand die Sprache wieder. »Gestatten: Karl Wilhelm Jerusalem, Legationssekretär des Herzogtums Braunschweig-Wolfenbüttel«, antwortete er und verbeugte sich tief. »Gnädigste Frau, wenn Sie mir die Kühnheit erlauben …«

»Vielleicht ist dergleichen Verhalten bei Ihnen im Norden üblich«, unterbrach sie ihn, »hier in Wetzlar jedoch wird auf gutes Benehmen geachtet, da rennt man nicht einfach eine Dame über den Haufen, Herr Sek retär.«

Ohne ihm Gelegenheit zu geben, seine Entschuldigungsrede fortzusetzen, schritt sie an ihm vorbei Richtung Dom, wo gerade Glockengeläut einsetzte.

Verblüfft blickte er ihr nach. Was für eine Frau! Gegen sie wirkte selbst Madame von Branconi farblos, die Mätresse des Braunschweiger Erbprinzen, die für ihn wie für alle als schönste Frau des Herzogtums galt.

Die tadelnde Miene eines Passanten riss Wilhelm aus seiner Schwärmerei. Er sah an sich herab. Der Schlamm war bis über die Stiefelschäfte gespritzt. So konnte er seine Antrittsbesuche nicht absolvieren. Er kehrte zurück ins Gasthaus.

Eine halbe Stunde später machte sich Wilhelm erneut auf den Weg. Die Stiefel hatte er durch ein Paar Schnallenschuhe ersetzt, das Beinkleid gewechselt. Bis zum Eisenmarkt benötigte er nur wenige Minuten. Sein Ziel war das vierstöckige Fachwerkhaus mit der Gleim’schen Apotheke im Erdgeschoss. Wilhelm blickte daran empor. Der frei stehende Bau wirkte sehr wuchtig. Die Fensterläden hingen schief in den Angeln, an vielen Stellen bröckelte die Tünche. Er steuerte auf das Portal neben dem Apothekeneingang zu. Auf sein Klopfen hin erschien ein hutzeliger Diener unbestimmten Alters in Livree, der Wilhelm im dämmrigen Flur warten ließ. Es dauerte bestimmt eine Viertelstunde, ehe er wieder auftauchte und ihn hinaufführte.

Wilhelms Herz schlug rascher, nicht nur wegen der steilen Treppe und der Erinnerung an die aufregende Begegnung vor der Gasthoftür. Wie würde er empfangen werden? Über seinen neuen, ihm unbekannten Vorgesetzten waren im Herzogtum allerhand Gerüchte in Umlauf. Ein schwieriger Mensch sollte er sein, dieser Johann Jakob von Höfler, ein aus Nürnberg stammender Professor für Staatsrecht, der an der Helmstedter Universität gelehrt hatte. Vor vier Jahren war er als Gesandter des Herzogtums Braunschweig-Wolfenbüttel zur Visitation des Reichskammergerichts nach Wetzlar abgeordnet worden. Er war einer von insgesamt vierundzwanzig Delegierten der Reichsstände, deren Aufgabe darin bestand, die Arbeit des höchsten Reichsgerichts zu überprüfen.

Wilhelm war fest entschlossen, sich mit Höfler gut zu stellen.

Im ersten Stock öffnete der Bediente die Tür zu einer geräumigen, niedrigen Stube. Die Luft roch nach kaltem Rauch und Schweiß. Höfler saß hinter einem mit Aktenstapeln beladenen Tisch am Fenster, offenbar ganz in das Studium eines Schriftstücks versunken. Es dauerte einige Minuten, bis er aufblickte.

Siebenundfünfzig Jahre alt war der Gesandte, wie Wilhelm wusste. Doch sein derbes Gesicht mit dem Doppelkinn ließ ihn älter erscheinen, die Glatzköpfigkeit verstärkte den Eindruck. Eine Perücke baumelte über dem Perückenstock in der Stubenecke. Höfler trug eine Hausjacke aus brauner Wolle, seine Füße steckten in Filzpantoffeln.

Wilhelm war konsterniert. Sein Bedienter Ernst hatte die Visite angekündigt. Wieso präsentierte sich der Vorgesetzte da derart armselig? Wilhelm verzog keine Miene und verbeugte sich beinahe bis zum Boden. Bevor er den Mund öffnen konnte, um das zur Begrüßung übliche Kompliment vorzubringen, dröhnte es von der anderen Tischseite her in unverkennbar bayrischer Stimmfärbung: »So, so. Sie sind also der junge Mann, der den Instruktionen seines Landesherrn widerspricht.«

Wilhelm erstarrte in der Bewegung. Woher wusste der Gesandte das? Wer hatte ihn informiert, dass er darauf gedrungen hatte, eine Passage in seiner Bestallungsurkunde zu streichen? Das musste jemand aus dem Ministerium gewesen sein.

In einem Absatz des herzoglichen Schreibens hatte es geheißen, der Sekretär solle überflüssige Gesellschaften und Gelegenheiten meiden, die seine Arbeitsamkeit beeinträchtigen könnten. Das hatte Wilhelm in seiner Ehre gekränkt. Was bekämen denn die Leute für einen Eindruck von ihm, wenn sie das läsen? Sie würden meinen, er wäre pflichtvergessen und müsste ermahnt werden, seine Aufgaben ordentlich zu erfüllen. Also hatte er den Herzog gebeten, die Urkunde in diesem Punkt abzuändern, und dem war stattgegeben worden.

Nein, dachte Wilhelm, er würde sich nicht provozieren lassen. Er ignorierte die Bemerkung und setzte an: »Gnädiger Herr Hofrat …«

»Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie mich meiner Stellung gemäß mit Exzellenz ansprechen.«

»Verzeihung, Euer Exzellenz«, korrigierte Wilhelm und betonte die Anrede übertrieben. Was für ein eitler Affe. Trat auf wie ein Bauernbursche und erwartete höchste Ehrerbietung. Wie widersinnig. Na, sei’s drum, mit schönen Reden konnte er dienen. Wortreich verpflichtete er sich dem Gesandten gegenüber zu Verschwiegenheit, Fleiß und Folgsamkeit. Jederzeit werde er sich untadelig verhalten, setzte er hinzu, und garnierte seine Ausführungen mit Kratzfüßen.

Höfler hörte mit gelangweilter Miene zu. Nachdem Wilhelm geendet hatte, bot er ihm weder einen Stuhl noch eine Erfrischung an.

»Ich erwarte Subordination«, sagte er kurz und bestimmt. »Und ich hoffe inständig, dass ich mit Ihnen nicht denselben Ärger bekomme wie mit Ihrem Vorgänger.«

»Da können Exzellenz sicher sein. Sowohl die Professoren in Leipzig und Göttingen, bei denen ich studiert habe, als auch die Vorgesetzten in der Justizkanzlei haben mir stets vorbildliches Betragen und unermüdlichen Arbeitseifer bescheinigt.«

»Ihre wichtigste Aufgabe wird der ununterbrochene Besuch der Diktaturstube sein, wo die Protokolle der Sitzungen vorgelesen werden und nachzuschreiben sind«, setzte Höfler hinzu.

Wilhelm versicherte seine Bereitschaft dazu. Das stand ebenfalls in seiner Instruktion, die er jetzt vorzeigte, zusammen mit einem von Justizminister von Praun ausgefertigten Brief. Der besagte, der Sekretär Jerusalem habe Sorge zu tragen, Überlieferungslücken in der Registratur der Justizkanzlei in Wolfenbüttel durch die Anfertigung von Abschriften zu schließen.

Höfler las beide Schreiben, ließ jedoch nicht erkennen, was er davon hielt. Stattdessen wiederholte er, dass dem Besuch der Diktatur Vorrang vor allem anderen gebühre.

Damit schienen die dienstlichen Belange hinreichend geklärt zu sein, denn der Gesandte fragte Wilhelm nun, ob er eine Unterkunft gefunden habe.

Der freute sich über das Interesse an seinen persönlichen Angelegenheiten. »Nein«, sagte er und erzählte, dass er erst vorgestern Abend angekommen und im »Goldenen Löwen« abgestiegen sei.

»Sie können hier im Haus wohnen, die Zimmer Ihres Vorgängers sind frei.« Es klang eher nach einer Anordnung als nach einem Angebot. Ohne eine Antwort abzuwarten, klingelte Höfler den Bedienten herbei und trug ihm auf, Wilhelm die Räume zu zeigen.

»Mich entschuldigen Sie. Ich habe zu arbeiten.« Der Gesandte griff zur Schreibfeder und beugte sich erneut über die Akte.

Während Wilhelm dem Hutzelmännchen in die zweite Etage folgte, sann er darüber nach, wie er sich verhalten sollte. Die Aussicht, mit seinem Vorgesetzten unter einem Dach zu leben, behagte ihm nicht sonderlich. Außerdem löste dieses düstere Haus Beklemmungen in ihm aus. Als der Bediente die Tür zur Stube aufstieß, prallte Wilhelm zurück. Ein Schwall feuchter und dumpfiger Luft kam ihm entgegen. Es roch nach Verwesung. Die Wände waren untapeziert, die wenigen Möbel – zwei Sessel, ein paar Stühle, eine Kommode, ein Ess- und ein Schreibtisch – zerschlissen oder verkratzt.

Nebenan in der Kammer überzog der Hausschwamm die Holzbalken wie ein Spinnennetz und am Mauerwerk wucherte Schimmel. Wilhelm war entsetzt. Hier könnte er es keinen Tag aushalten.

Der Bediente zuckte die Schultern. Nun ja, die Räume stünden seit vielen Monaten leer. Und Exzellenz wisse nicht, wie sie aussehen, er habe sie noch nie betreten. Der Mietpreis betrage hundertfünfzig Gulden pro Jahr.

Das war eindeutig Wucher. »Sage Er Exzellenz, ich werde es mir überlegen.« Wilhelm drehte sich um und eilte die Treppen hinab.

Draußen atmete er kräftig durch. Was nun? Schlug er die Wohnungsofferte aus, wäre der Gesandte mit Sicherheit verärgert. Doch annehmen konnte er sie noch weniger. Ein echtes Dilemma, zumal er dringend eine Unterkunft benötigte. Weiter im Gasthaus zu wohnen, würde seine Finanzen schnell ruinieren. Wilhelm beschloss, die Entscheidung eine Weile aufzuschieben.

Da diese Visite eher beendet war als gedacht, konnte er gleich die nächste Herausforderung in Angriff nehmen: die obligatorischen Antrittsbesuche bei den dreiundzwanzig anderen Gesandten der Visitation und den siebzehn Assessoren des Reichskammergerichts. Das hieß, er musste vierzigmal seine Karte mit dem Vermerk »p. p.« – pour la présentation – abgeben und seinen Vorstellungstext aufsagen. Mit den Gesandten wollte er beginnen.

Er folgte der Liste, die ihm gestern von einem Kanzleiboten der Visitationsbehörde gebracht worden war, von Adresse zu Adresse. Dabei versuchte er, mit der Stadt vertraut zu werden. An die engen und krummen Gassen und an das ständige Bergauf- und Bergablaufen musste er sich erst gewöhnen. Ebenso an die rutschigen Pflastersteine aus Marmor, auf denen man sich tunlichst in Tippelschritten bewegte. Die meisten Häuser bestanden aus Fachwerk, waren allerdings teilweise verputzt. Dazwischen prunkten vereinzelt Neubauten der Assessoren und Advokaten mit Stuckrosetten über Portalen und Fenstern sowie Eichentüren mit filigranen Schnitzereien. Gemindert wurde die Wirkung dieser Paläste, weil sie sich in schmale Lücken quetschen mussten. Innerhalb der Befestigungsmauern war der Platz knapp geworden, nachdem zunächst das Reichskammergericht von Speyer nach Wetzlar verlegt worden war und anschließend die Mitglieder der Visitationsbehörde ebenfalls Quartiere benötigten.

Der Ort war schmutziger als Braunschweig, wo die Straßen regelmäßig gereinigt wurden. Hier schwammen in den Rinnsteinen Unrat, Kot, Knochen und Austernschalen, in manchem Winkel dampfte sogar noch ein Misthaufen. Und es fehlten die Annehmlichkeiten einer Residenzstadt mit Schloss, Gartenanlagen, Opernhaus und Theatern, wie Wilhelm sie von daheim kannte.

Ungewohnt war auch das Treiben in den Gassen. Daheim hatte er ständig Bekannte getroffen und war aus dem Grüßen nicht herausgekommen. Dort wussten alle, dass er der einzige Sohn von Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem war, der als Prinzenerzieher, Abt eines Klosters, Vertrauter des Herzogs und Direktor der Hohen Schule bedeutsame Ämter im Herzogtum bekleidete.

Hier fühlte Wilhelm sich fremd im Gewimmel aus vornehm gekleideten Passanten und Juristen, Boten, Bedienten, Schreibern, Kanzlisten, Mägden, Friseuren und Handwerkern, von denen ihn niemand beachtete. Dazwischen bahnten sich zahlreiche Sänftenträger schreiend ihren Weg. Außergewöhnlich viele Bettler und Hausierer waren unterwegs, baten um Almosen oder priesen Wundermittel an.

Für Wilhelm war es wichtig, endlich aus dem Status des Inkognitos herauszukommen. Nach einer Stunde hatte er über die Hälfte der Gesandten aufgesucht. Die meisten, vor allem die aus dem Lager der Katholiken und die von Adel, hatten ihn nicht empfangen und sich wegen Dienstgeschäften entschuldigt. Glücklicherweise, sonst würde die Vorstellungsrunde ewig dauern. Kurmainz, Kurtrier, Münster und Bamberg konnte er bereits abhaken. Aus der Gruppe der Protestanten hatten die Vertreter der Städte Regensburg und Nürnberg ihn nicht persönlich begrüßt, wohl aber die Delegierten von Sachsen-Gotha, Brandenburg-Kulmbach und Kurbrandenburg. Das waren allesamt Territorien, zu denen das Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel oder sein Vater freundschaftliche Beziehungen unterhielten.

Bei keinem der Aufgesuchten herrschten Zustände wie bei Höfler. Alle Quartiere, wenngleich sie teilweise schlicht, weil auf Zeit eingerichtet waren, wirkten gepflegt, die Bedienten behandelten ihn entgegenkommend. Selbst wenn er nicht empfangen wurde, bot man ihm im Vorraum einen Platz und ein Glas Limonade oder eine Tasse Kaffee an. Es beruhigte Wilhelm, dass das barsche Verhalten und die nachlässige äußere Erscheinung seines Vorgesetzten offenbar eine Ausnahme darstellten. Aber er fürchtete, dass dessen Unhöflichkeit dem Ansehen der gesamten Braunschweiger Delegation und damit auch ihm schadete.

»Soso«, sagten die, die ihn vorließen, »Sie sind also der neue Sekretär des Herrn von Höfler.« Sie wiegten die Köpfe und schauten ihn mitleidig oder misstrauisch an.

Wilhelms letzter Besuch an diesem Vormittag galt Hofrat Johann Philipp Conrad Falcke, einem der wenigen bürgerlichen Gesandten. Sein Quartier befand sich in der Engelsgasse, in der weitläufigen Anlage eines Pfarrhauses. Er vertrat das Herzogtum Bremen-Verden, das zum Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg gehörte.

Der Hofrat empfing Wilhelm ausgesprochen herzlich, bot ihm einen Platz am Teetisch in der Stube an, ließ heiße Schokolade servieren, fragte ihn nach seiner Familie und plauderte drauflos. Er verriet, dass sein Sohn ein bürgerliches Trauerspiel verfasst habe und schwärmte in den höchsten Tönen von Lessing. Als Wilhelm erwähnte, dass er mit dem Dichter befreundet sei, musste er ausführlich Auskunft geben über dessen Eigenheiten und persönlichen Verhältnisse.

Unterbrochen wurde das Gespräch von einem jungen Mann, den Wilhelm ein paar Jahre älter schätzte, als er selbst war. Seine schlichte Garderobe verriet, dass er anspruchslos und sparsam lebte. Unter dem Justaucorps aus Wollstoff trug er eine Leinenweste, beides ohne jeden Zierrat. Seine schmale Gestalt und die milden Gesichtszüge ließen ihn etwas kränklich erscheinen.

Falcke stellte sie einander vor. »Johann Christian Kestner aus Hannover ist mein mir unentbehrlicher Sekretär«, erklärte er. Nachdem sie Komplimente gewechselt hatten, bat Falcke Wilhelm um einen Augenblick Geduld und ging mit Kestner hinüber zum Schreibtisch. Wilhelm nippte an der Schokolade und staunte, wie vertraut der Gesandte mit seinem Untergebenen sprach. Er redete ihn mit »mein lieber Freund« an und formulierte die zahlreichen Aufträge, die er ihm erteilte, als Bitten. Das klang völlig anders als Höflers Beharren auf Subordination.

»Wir sehen uns morgen auf der Diktatur«, rief Kestner Wilhelm zu, bevor er mit einem Stapel Akten in den Händen den Raum verließ.

»Man muss die jungen Leute fördern und fordern, damit aus ihnen etwas wird«, erklärte Falcke, als er an den Teetisch zurückkehrte. »Kestner ist fleißig, gründlich und zielstrebig. Ich bin mir sicher, er wird es weit bringen. Der Aufenthalt hier ist das allerbeste Sprungbrett für eine Karriere im Staatsdienst. Auch Sie, Jerusalem, sollten diese Chance nutzen.«

Wilhelm nickte zustimmend. Ja, das war ihm bewusst. Doch er brauchte sich um seine berufliche Zukunft keine Sorgen zu machen. Er war mit der Zusicherung aus Braunschweig abgereist, nach seiner Rückkehr zum Hofrat befördert zu werden.

»Von Ihrem Vorgesetzten sollten Sie sich nicht behindern lassen«, fuhr Falcke fort. »Auch wenn der Umgang mit ihm zuweilen fordernd ist.«

Wilhelm war überrascht von der Direktheit Falckes. Die anderen Gesandten hatten zwar skeptische Mienen gezeigt, sich aber nicht über den Kollegen geäußert. Falcke schien weniger diplomatisch zu sein. »Höfler schadet unserer Sache. Er würde am liebsten immer mit der katholischen Fraktion stimmen, obwohl er für die protestantische abgeordnet ist. Einmal hat er das sogar getan.«

Die Visitationskommission war paritätisch besetzt. Die vierundzwanzig Delegationen repräsentierten je zur Hälfte protestantische und katholische Reichsstände.

Falcke seufzte. »Anfangs ließ sich vermuten, Höflers Anbiederei habe nur den Zweck, die Verleihung des Adelstitels durch den Kaiser zu beschleunigen. Aber warum er jetzt, wo er sein sehnliches Ziel erreicht hat, noch immer nach den Katholischen schielt, weiß niemand.«

Wilhelm schloss aus den Bemerkungen, dass Höfler im Kreis der Gesandten offenbar kein hohes Ansehen genoss. Ihm war es egal, solange er in Ruhe seine Arbeit verrichten konnte.

Falcke wechselte das Thema und erzählte Anekdoten aus dem Alltag der Visitation. Doch als vom Dom das Mittagsgeläut herüberschallte, es im Haus unruhig wurde und in den Nebenräumen Kinder lärmten, war es für Wilhelm Zeit, aufzubrechen.

Zum Abschied fragte auch Falcke, ob Wilhelm schon eine Wohnung gefunden habe. Der verneinte.

»Es ist eine rechte Not, ein ansprechendes Quartier zu finden. Versuchen Sie es im Haus direkt neben der Alten Münze. Ich glaube, da ist etwas frei geworden.«

Mittwoch, 18. September 1771

Das ist wohl die mühseligste Arbeit von der Welt.

Am nächsten Morgen verließ Wilhelm den »Goldenen Löwen« in bester Laune, denn Falckes Hinweis hatte sich als nützlich erwiesen. In der Silbergasse konnte er im ersten Stock eines Neubaus zwei Räume anmieten. Zwar musste er hundertachtzig Gulden pro Jahr zahlen, dreißig mehr als bei Höfler, dafür wohnte er nun in frisch tapezierten, gut möblierten Zimmern.

Sein Bedienter Ernst würde zusammen mit einem Lastträger das Gepäck aus dem Gasthof hinüberschaffen und alles einrichten. Am Nachmittag konnte er dann sein Domizil beziehen. Leider gehörte keine Kammer für Ernst zur Wohnung. Aber ein Eckchen auf dem Dachboden würde sich für ihn finden lassen.

Auf dem Fischmarkt herrschte ein wildes Durcheinander. Gerade waren Postwagen aus der Schweiz, aus Speyer und Salzburg eingetroffen. Wilhelm bahnte sich einen Weg durch die Menge aus Reisenden, Boten und Trägern. Dabei fürchtete er, über Gepäckstücke zu stolpern, von Kisten, die von Kutschendächern gehievt wurden, erschlagen oder von Karren überrollt zu werden.

Nachdem er das größte Gedränge unbeschadet passiert hatte, blickte er verstohlen umher. Ob die schöne Dame vielleicht wieder zum Gottesdienst ging? Er konnte sie nirgends entdecken zwischen den zahlreichen Juristen, die heute unterwegs waren. Assessoren, Prokuratoren, Advokaten und weitere Gerichtsangehörige strebten dem sogenannten »Herzoglichen Haus« zu, in dem das Reichskammergericht untergebracht war. Einige kamen zu Fuß, die Rockschöße ihrer schwarzen Tracht bauschten sich in der Luft, sodass es aussah, als flattere ein Schwarm Krähen auf dem Domplatz umher. Die meisten nutzten jedoch einen Tragesessel. Vor dem Eingang stauten sich die Portechaisen. Zusätzliches Gedrängel gab es, weil die Träger ihre Fracht so nah wie möglich vor dem Portal absetzen wollten. Ein paar Reiter dazwischen, die von den Pferden sprangen und den bereitstehenden Stallburschen die Zügel in die Hand drückten, machten das Chaos perfekt.

Ein ähnliches Schauspiel war gleich gegenüber zu beobachten, wo sich die Visitatoren zu ihrer üblichen Mittwochssitzung im Saal der Alten Kammer trafen.

Wilhelm ging noch einige Meter weiter zu einem recht marode wirkenden Gebäude aus dem vierzehnten Jahrhundert, das zeitweilig als Zunft- und Rathaus gedient hatte. Der Pedell zeigte ihm den Weg zur Diktaturstube. Dem Kanzlisten am Eingang musste er seine Legitimation vorweisen, denn der Zutritt war aus Gründen der Geheimhaltung streng reglementiert.

Als er die Stube betrat, schlug Wilhelms Stimmung um. Zwar fiel Tageslicht durch die Fenster herein, trotzdem empfand er die Atmosphäre des Raums als ungeheuer düster und bedrückend. An diesem trostlosen Ort sollte er fortan seine Tage verbringen?

In der Einrichtung dominierten Tische, die zu einem großen U gestellt waren. Wilhelm zählte jeweils acht Plätze links und rechts an den Außenkanten und vier an der Schmalseite. Jeder war einem Visitationsstand zugewiesen, wie die in Messingschilder gravierten Namen verrieten. Einige Stühle waren bereits besetzt. Am Ende der Tafel entdeckte Wilhelm ein bekanntes Gesicht. Er ging hinüber zu Kestner, der einen Stapel Kanzleibögen vor sich liegen hatte und Federn schnitt. Er erhob sich sofort und begrüßte Wilhelm freundlich.

»Willkommen in unserer Tretmühle«, sagte er und lächelte. »Haben Sie sich schon mit den Abläufen vertraut gemacht?«

»Nur im Groben.«

»Von dort aus«, Kestner wies auf ein Podest vor dem U, auf dem ein Eichentisch, ein Lehnstuhl und ein Pult standen, »diktiert einer der Kurmainzer Sekretäre die Protokolle von den Sitzungen der Delegierten. Außerdem werden Berichte und Gutachten verlesen, in denen die Ergebnisse der Befragungen zusammengefasst sind. Jeder einzelne Gerichtsangehörige muss den Visitatoren Auskunft geben, oft auf mehrere Hundert Fragen.«

»Das hört sich nach viel Aufwand an«, sagte Wilhelm. Das Gefühl von Enge in seiner Brust verstärkte sich. Das Atmen fiel ihm schwer.

»Das ist es. Der Papierverbrauch ist exorbitant«, bestätigte Kestner. »Aber es muss alles in der gehörigen Ordnung stattfinden.«

»Wer sitzt da?«, fragte Wilhelm und zeigte auf zum Quadrat gestellte Tische innerhalb der Öffnung des U.

»Die Sekretäre der vier Kurfürstentümer. Sie werden es noch merken, Herr Jerusalem, hier herrscht strenge Hierarchie. Die Kurfürsten stehen über den anderen Ständen, also benötigen auch ihre Beamten eine hervorgehobene Position.«

»Wie wahr«, rief jemand, der von der Seite her zu ihnen trat, und lachte. »Über nichts wird bei uns so viel und erbittert debattiert wie über Rangfragen. Es gibt sogar Streit darüber, wer im Bittgebet zuerst erwähnt werden soll, die Angehörigen des Gerichts oder die Mitglieder der Visitation.« Er stellte sich als Philipp Jakob Herd vor, Sekretär des Gesandten der Kurpfalz. »Ich sitze drüben in der katholischen Reihe«, fügte er hinzu und deutete auf die andere Hälfte der Tafel. Der Raum füllte sich allmählich, es wurde gelacht und geschwatzt. Bediente wuselten umher, schütteten Tinte und Sand nach und deponierten Schreibpapier auf den Tischen.

Kestner bat Herd, die Einweisung zu übernehmen und ihn zu entschuldigen. Er müsse noch die Protokolle vom Vortag ordnen. Herd willigte ein. Und während Kestner sich setzte und weiterarbeitete, machte er Wilhelm mit den Sekretären bekannt, die sich nach und nach zu ihnen gesellten. Manche Ankömmlinge jedoch gingen zu ihren Plätzen, ohne von jemandem Notiz zu nehmen. Sie waren schmucklos gekleidet, trugen Wollstrümpfe sowie einfache Tuchjacken und verzichteten auf eine Perücke.

»Es gibt Delegierte, die schicken den Kopisten oder Kanzlisten in die Diktatur statt des Sekretärs«, erklärte Herd, der Wilhelms fragenden Blick offensichtlich bemerkt hatte.

»Wäre das nicht überhaupt viel sinnvoller? Wir als Rechtsgelehrte könnten doch wahrlich anspruchsvollere Aufgaben über nehmen.«

»Es ist nun einmal unser Kerngeschäft, und zwar mit gutem Grund. Die komplexen Sachverhalte und Fachbegriffe sind den Schreibern ohne akademische Ausbildung fremd. Da braucht es juristisches Wissen.«

Wilhelm bezweifelte diese Argumentation. So schwierig konnte es nicht sein, Vorgesagtes zu notieren. Aber er fasste sofort Zutrauen zu dem stattlichen Pfälzer mit seiner gefälligen Art und dem melodischen Dialekt. Herd war augenscheinlich deutlich älter als er selbst und die meisten Anwesenden, er wirkte abgeklärt und verlässlich.

Der Pedell schlug eine Glocke.

»Gleich geht es los«, sagte Herd.

Wilhelm sah sich um. Ein paar Plätze waren noch frei. »Wo sind die anderen?«

»Nun, einige fehlen immer. Die schreiben dann später von einem Kollegen ab. Ihr Vorgänger hat die Diktatur auch sehr häufig geschwänzt oder den Kopisten geschickt.«

Ein kleiner, jedoch ungemein wichtig wirkender Mann im resedafarbenen, reich bestickten Seidenhabit und mit hochtoupierter Perücke betrat den Saal in Begleitung von zwei Aktenträgern und steuerte das Podium an.

»Viel Glück«, wünschte Herd und ging auf seine Seite des Tischs.

Wilhelm fand seinen Platz zwischen Brandenburg-Kulmbach und Mecklenburg-Schwerin. Die Kollegen nickten ihm zu. Sie hatten sich vorhin vorgestellt, aber ihre Namen waren Wilhelm wieder entfallen.

Er setzte sich, schob die Sandbüchse nach links, schraubte das Tintenfass auf, legte einen Bogen Papier parat und ergriff eine der vorbereiteten Federn.

Der Kurmainzer Sekretär hatte die obere Mappe von einem Aktenstapel genommen, sie aufgeschlagen und war damit hinter das Pult getreten. Er räusperte sich und begann mit dem Diktat: Auf Datum, Aktenzeichen und Betreff folgte der Wortlaut des Protokolls einer Konferenz der Visitationskommission aus dem Juni.

Wilhelm staunte über die zeitliche Verzögerung. Das Vorlesen selbst ging dagegen zügig voran. Jeder Satz wurde lediglich einmal wiederholt. Der ausgeprägte Dialekt des Mainzers erschwerte das Verstehen. Nach der ersten Seite schmerzte Wilhelm die Hand, nach der zweiten der Arm. Alle schienen hoch konzentriert. Außer der monotonen Rede des Sekretärs waren nur das Kratzen der Federn und ab und zu Papierknistern zu hören. Unerbittlich reihte sich Satz an Satz. Nach der vierten Seite erlahmte Wilhelms Aufmerksamkeit, er machte Fehler, strich durch, korrigierte, verlor den Faden, schrieb flüchtiger und benutzte Abkürzungen. Schweißtropfen sammelten sich auf seiner Stirn.

Verschnaufen konnte er lediglich, wenn jemand sich meldete und nachfragte. Der Sprecher reagierte allerdings zunehmend unwirsch auf Unterbrechungen, sodass Wilhelm sich nicht traute, um ein langsameres Tempo zu bitten. Nur Herd hob unbeirrt immer wieder den Arm und bat darum, eine Phrase zu wiederholen. »Was ist denn heute los mit Ihnen, Sekretarius Herd?«, sagte der diktierende Mainzer schließlich verärgert. »Sie begreifen doch sonst schneller.«

Irgendwann geriet Wilhelm in Trance. Er schrieb und schrieb, wusste nicht mehr, was er schrieb, und blickte irritiert auf, als der Redefluss unvermittelt abbrach.

»Eine Viertelstunde Pause«, erklärte ihm sein Nachbar zur Rechten. Wilhelm rieb das schmerzende Handgelenk und tupfte mit dem Taschentuch die Stirn trocken. Er fühlte sich völlig erschöpft. Wie sollte er diese Tortur weitere eineinhalb Stunden durchhalten? Er zog sein Federmesser heraus, schnitt die Federn nach und kontrollierte die Bögen. Das mit Tintenklecksen garnierte Gekritzel ließ sich nur schwer entziffern. Das würde er alles noch einmal abschreiben müssen. Die neben ihm Sitzenden trösteten ihn. »So erging es am Anfang jedem von uns«, sagte einer. »Wenn Sie mehr Übung haben, können Sie gleich ins Reine schreiben.«

Die Glocke ertönte, es wurde weiterdiktiert.

Erst mit dem Mittagsläuten endete Wilhelms Qual vorläufig.

»Wir Junggesellen essen mittags im ›Kronprinzen‹«, sagte sein rechter Nachbar, der Sekretär von Brandenburg-Kulmbach. »Sie sind doch dabei, Jerusalem?«

Am liebsten hätte er sich irgendwo verkrochen, so ausgelaugt und müde fühlte er sich. Aber er stimmte zu. »Nur einen Moment, ich komme sofort mit.«

Wilhelm schob die Papierbögen zusammen, erhob sich und stakste auf steifen Beinen hinüber zur katholischen Seite. Vom langen Sitzen auf dem ungepolsterten Stuhl hatten sich seine Muskeln verkrampft.

»Danke, das war sehr nett von Ihnen«, sagte er zu Herd. Denn ihm war klar, dass der Kollege nur deshalb so oft nachgefragt hatte, weil er Wilhelm kleine Pausen verschaffen wollte.

»Ich wüsste nicht, wofür Sie mir danken müssten«, erwiderte Herd mit verschmitztem Lächeln. Er legte Wilhelm eine Hand auf die Schulter. »Sie haben sich gut geschlagen für den Anfang.«

»Kommen Sie mit in den ›Kronprinzen‹?«

»Nein, ich bin verheiratet und lebe mit meiner Familie hier. Ich esse zu Hause. Bis nachher.«

Als Wilhelm wieder auf den Domplatz trat, fühlte er sich für einen Moment, als ob er nach langer Gefangenschaft in die Freiheit entlassen worden wäre. Im hellen Licht des Mittags musste er die Augen zusammenkneifen. Es herrschte eifriges Gewimmel, denn alle Kameralen eilten zum Mittagessen in die Quartiere und Gasthäuser. Wilhelm sah sich nach Kestner um, der jedoch Richtung Fischmarkt ging.

»Unser Bräutigam hat andere Pläne«, sagte Friedrich Wilhelm Gotter aus Gotha, der sich seit dem Verlassen der Diktaturstube neben Wilhelm hielt. »Der hat den Mittagstisch im ›Goldenen Löwen‹ abonniert, da kann er für sich sein und beim Essen Akten studieren«, verriet er mit etwas Bosheit in der Stimme. »Und danach wartet das Fräulein Braut auf ihn.«

Wilhelm musterte Gotter von der Seite her. Seine markante, kantige Kinnpartie und die spitze Nase standen in seltsamem Kontrast zu den vollen Lippen und der heiteren Miene. Gotter gehörte zu den wenigen Menschen in Wetzlar, die er bereits kannte, wenn auch nur flüchtig. Sie waren sich in Göttingen begegnet. Wilhelm hatte zu der Zeit dort studiert, Gotter als Hofmeister zwei Barone betreut und sich als Dichter ins Gespräch gebracht. Er hatte gerade ein Stück veröffentlicht, in dem ein weiser Mann ein Duell verhindern konnte. Auch erste Gedichte von ihm waren im Umlauf gewesen.

Im Weitergehen redete er auf Wilhelm ein. »Endlich wieder jemand aus Braunschweig, dem großartigen Parnass der Literatur«, schwärmte er. »Und ihr verehrter Herr Vater hat den größten Anteil daran. Dagegen sucht man hier in Wetzlar Kunstsinnigkeit vergeblich. Allein Goue und ich halten in dieser Wüstenei die Fahne der Dichtkunst hoch. Leider wird das von niemandem anerkannt.« Während er sprach, tätschelte er unentwegt Wilhelms Arm. »Wir hoffen auf Ihre Unterstützung für unsere Projekte, lieber Jerusalem. Haben Sie schon etwas von mir gelesen?«

Eine plumpe Frage, wie Wilhelm fand. »Doch ja, Ihre lyrischen Beiträge im Göttinger Musenalmanach haben in Braunschweig Beachtung gefunden.« Dass sie ihm selbst zu gefühlsduselig waren und Lessing sie als entsetzlich abgetan hatte, verschwieg er wohlweislich.

Im »Kronprinzen« empfing sie ein Höllenlärm. Zusammen mit ihnen drängten weitere Gäste in den bereits gut besetzten Gastraum und verteilten sich an den Tischen. Gotter dirigierte Wilhelm an die längste Tafel. An deren Stirnseite saß ein vierschrötig wirkender Mann mit aufgedunsenem Gesicht, mürrischer Miene und zerdrückter Perücke und blickte ihnen teilnahmslos entgegen.

»Hier, mein lieber Goue, haben wir Ihren würdigen Nachfolger«, sagte Gotter. Wilhelm war unangenehm überrascht. Er kannte August Siegfried von Goue nur von wenigen kurzen Begegnungen in Braunschweig her und hatte ihn als deutlich gepflegtere Erscheinung in Erinnerung.

Während er seine Freude über das Wiedersehen ausdrückte, nickte Goue nur und klopfte mit der Handfläche neben sich auf die Bank. »Setzen Sie sich zu mir.«

Bevor er der Aufforderung nachkommen konnte, schwoll die Lautstärke nochmals an. Eine neue Clique kam herein, allen voran ein zierlicher junger Mann, der Wilhelm anstrahlte, auf ihn zustürmte und ihn innig umarmte.

Wilhelm freute sich aufrichtig, seinen Studienfreund Georg Heinrich Nieper so unverhofft zu treffen. »Welch ein Vergnügen, Sie zu sehen. Was treiben Sie denn hier?«

»Ich bin Praktikant beim Reichskammergericht. Und das sind meine Kollegen.«

Nieper drehte sich zur Seite, wies auf die neben ihm Stehenden und nannte deren Namen, die an Wilhelms Ohren vorbeirauschten. Er schüttelte Hände und erwiderte Komplimente.

Erst als die Wirtin alle aufforderte, sich zu setzen, damit das Auftragen der Speisen endlich beginnen konnte, nahm das aufgeregte Stimmengewirr ab. Jeder hatte offensichtlich seinen festen Platz an dieser Tafel. Wilhelm blieb nichts anderes übrig, als sich neben Goue zu setzen, dem gerade eine Karaffe Wein serviert worden war, aus der er sich und Wilhelm ein Glas einschenkte.

»Sie sind genau richtig gekommen«, raunte er ihm zu, als wollte er ihm ein Geheimnis anvertrauen. »Gotter und ich haben eine brillante Idee.«

»Interessant«, murmelte Wilhelm, obwohl ihn im Augenblick absolut nichts interessierte. Seine Aufnahmefähigkeit war erschöpft, sein Schädel brummte entsetzlich von all den neuen Eindrücken, Menschen und Namen. »Um was handelt es sich?«

Goue drückte sich den Zeigefinger auf den Mund. »Etwas Geduld, lieber Jerusalem.« Er blickte Wilhelm aus glasigen Augen an und prostete ihm zu. »Möge es Ihnen besser ergehen als mir«, sagte er. »Wenngleich – eigentlich müssten Sie mir dankbar sein.« Goue kicherte und trank einen großen Schluck. »Mein Rauswurf hat Ihnen eher als gedacht die Möglichkeit verschafft, sich zu bewähren.«

Ja, so sollte er es wohl sehen. Andererseits verdankte er es auch dem Mann neben sich, dass er seine Heimat, seine Familie, seine Freunde und einen wesentlich angenehmeren Dienst hatte verlassen müssen, und hier beinahe mit dem Makel der Unzuverlässigkeit eingeführt worden wäre.

Während die Suppenterrinen auf den Tischen verteilt und herumgereicht wurden, schaute Wilhelm die Tafel entlang. Mehr als ein Dutzend junger Juristen saß da, alle etwa Mitte zwanzig wie er selbst. Alle auf dem Weg in hohe und höchste Staatsämter, alle Konkurrenten um die besten Posten. Und auch wenn einer größer, einer kleiner, einer dicker, einer dünner war, einer einen grünen, ein anderer einen blauen Gehrock trug, mancher seine Perücke mit zwei, mancher mit drei Seitenlocken frisiert hatte, ähnelten sie einander doch in ihrem Ehrgeiz und ihrem Bemühen, sich auszuzeichnen vor den anderen.

Wilhelm spürte die abschätzenden Blicke der Kollegen, war sich jedoch sicher, die Prüfung zu bestehen. Der Unterschied zwischen ihm und seinem verwahrlosten Vorgänger ließ sich kaum übersehen. Wilhelm war eindeutig der von allen Anwesenden am elegantesten gekleidete. Und dass seine Umgangsformen einwandfrei waren, wusste er.

Der Lärm flaute ab, jetzt überwogen Löffelklappern und gemurmelte Gespräche.

Wilhelm bemerkte, dass er vergessen hatte, Goue zu antworten. Aber was sollte er sagen? Sollte er ihn fragen, warum er seine Stelle verloren hatte? In der Justizkanzlei des Herzogtums hatte man von Trunk- und Spielsucht, von Schuldenmachen, Alkoholexzessen und Bordellbesuchen getuschelt, sogar von der Beteiligung an einem Mord.

Goue kam von selbst darauf zu sprechen. »Na, was haben Sie über mich gehört, Jerusalem? Über den niederträchtigen Goue? Übelste Verleumdungen vermutlich.«

Er leerte sein Glas, stützte den Kopf in die Hände und schwieg einen Moment.

Wilhelm begann, seine Suppe zu löffeln.

»Einen Mörder hat er mich genannt, dieser Teufel. Und warum? Weil sein Kanzlist vom Sofa gerutscht ist und sich den Hals gebrochen hat. Ein tragischer Unfall. Aber dieser Teufel gab mir die Schuld.«

Dieser Teufel? Damit konnte wohl nur der Gesandte Höfler gemeint sein. Ein übertrieben hartes Urteil. Zumal Wilhelm die Geschichte anders erzählt worden war: Bei einer Feier zu Ehren des Geburtstags des Braunschweiger Herzogs hatte sich der Kanzlist bis zur Besinnungslosigkeit betrunken. Goue sollte darüber wachen, dass er seinen Rausch unbeschadet ausschlafen konnte. Demnach hätte er eine gewisse Mitverantwortung an dem Unfall gehabt. Welche Version mochte stimmen? Die Situation behagte Wilhelm nicht, er hätte sich gern an einem anderen Gespräch beteiligt, aber von seinem Platz aus war das unmöglich.

»Und dann hat dieser Teufel für meine Entlassung gesorgt. Als ich unverschuldet in Not geraten war.« Goue schüttelte bedächtig den Kopf, als ob er noch immer nicht begreifen könnte, was ihm passiert war.

»Wie das?«, fragte Wilhelm, weil er den Eindruck hatte, Goue erwarte eine Aufforderung zum Weiterreden.

»Es fing im Herbst letzten Jahres an«, begann er zögernd. »Ich war gezwungen, nach Braunschweig zu reisen, um wichtige Angelegenheiten für meinen kranken Vater zu regeln. Einmal dort, entschloss ich mich zur Heirat.« Hinter jedem Satz machte er eine Pause, als ob er sich erst mühsam erinnern müsste. »Dadurch verzögerte sich meine Rückkehr. Zu allem Unglück bin ich direkt nach meiner Ankunft in Wetzlar auf der Gasse gestürzt und habe mir den Fuß so schwer verletzt, dass ich meinen Dienst nicht aufnehmen konnte. Und was tut dieser Teufel? Statt mir Hilfe zukommen zu lassen, klagt er mich der Arbeitsverweigerung an. Und der Herzog glaubt seine völlig aus der Luft gegriffenen Vorwürfe und entlässt mich. Das ist die ganze Geschichte.«

Inzwischen waren Platten mit Rindsbraten, Hühnerschenkeln, Zungenragout, weißen und roten Rübchen, Kohl und Kompott aufgetragen worden. Während Wilhelm sich vom Braten und den geschmorten Äpfeln nahm, goss Goue erneut sein Glas voll.

Das Essen schmeckte Wilhelm ausgezeichnet, das Fleisch war saftig und mürbe, die Tunke kräftig gewürzt. Er würde den Mittagstisch hier ebenfalls abonnieren. Das war am praktischsten.

Nur müsste er unbedingt den Platz wechseln. Goue schien ein windiger Geselle zu sein, der eigene Verfehlungen verharmloste und anderen dafür die Schuld zuschob. Nach Wilhelms Informationen war er mehr als sieben Monate ohne Erlaubnis abwesend gewesen. Zudem hatte er nach seiner Rückkehr keine Anstalten gemacht, seinen Dienst wiederaufzunehmen, obwohl die harmlose Fußverletzung das zugelassen hätte. Er würde Goue zukünftig aus dem Weg gehen, nahm Wilhelm sich vor. Aber hier und jetzt konnte er ihm nicht entkommen.

Also gratulierte er mit wohlgesetzten Worten nachträglich zur Hochzeit. »Ich hoffe, es bietet sich bald eine Gelegenheit, die werte Frau Gemahlin kennenlernen zu dürfen«, fügte er hinzu.

Goue stocherte in dem Ragout herum, von dem er sich nur eine winzige Portion aufgetan hatte.

»Meine Frau befindet sich augenblicklich noch bei Verwandten in Gießen«, sagte er in unbeteiligt klingendem Tonfall, »bis ich ein angemessenes Quartier aufgetrieben habe. Hier im Gasthaus zu wohnen, ist für sie unzumutbar.«

Vielleicht stimmten ja die Gerüchte, dass Goue allein des Geldes wegen geheiratet hätte. Die Auserwählte wäre angeblich eine unansehnliche Bauerntochter mit üppigem Erbe. Kennengelernt hätte er sie über einen Heiratsvermittler.

»Haben Sie eine neue Stellung in Aussicht?«, fragte Wilhelm.

»Nein, ich bin in der glücklichen Lage, mich ganz der Schriftstellerei widmen zu können.«