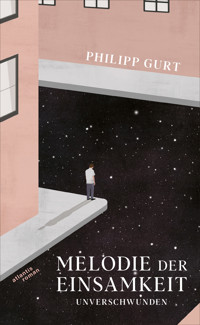

16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Atlantis Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Es ist der Jahrhundertsommer 2003, eine Hitzewelle hält Europa in Atem. Silvana Casura, eine junge Frau aus Chur, verliert zusehends die Kontrolle über ihr Leben, während sie Nachforschungen über das Mittelalter anstellt. Eine Zeit, in der Chur nicht nur reiche Kaufleute anzog, sondern auch allerlei Gesindel und zwielichtige Gestalten. Auf sonderbare Weise verbindet sich Silvanas Leben mit dem der zehnjährigen Katharina, Tochter des Scharfrichters zu Chur, die im Jahre 1510 in die Mühlen der Inquisition gerät. Gegenwart und Vergangenheit verschwimmen, sicher Geglaubtes hat keinen Bestand mehr, für Silvana gibt es kein Entrinnen. Sie und Katharina eint ein starker Wille: Sie wollen überleben - und allen Hindernissen zum Trotz ihr Glück finden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 340

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Philipp Gurt

Katharina

Die Tochter des Scharfrichters

Historischer Roman

atlantis

Prolog

»Ich bin nicht wahnsinnig! Verstehen Sie doch, es ist wahr, es geschieht jetzt, in diesem Moment. Ich muss ihr helfen …« Die junge Frau hob ihren Kopf mit aller Kraft vom Schragen. Strähnen ihres pechschwarzen Haars klebten an der verschwitzten Stirn, während sie wütend an ihren Hand- und Fußfesseln zerrte, ehe sie den Kopf ermattet zurücksinken ließ.

Das Gesicht des Mannes im weißen Kittel tauchte wieder über ihr auf. Wie ein Heiligenschein legte sich das Licht der Deckenlampe um seinen Kopf. Ein Handy klingelte leise im steril weißen Raum, während er ihr mit melodieloser Stimme sagte: »Sie müssen sich nun beruhigen. Wir kümmern uns um Sie, es wird Ihnen nichts geschehen.« Das Klingeln verstummte.

»Wollen Sie denn nicht verstehen? Sie werden die Kleine verbrennen, bei lebendigem Leibe. Das sind Teufel …« Sie bäumte sich wieder auf. »Binden Sie mich sofort los! Sie ist doch noch ein Kind!« Und wieder riss sie an den Fesseln. Mit einem Schrei der Verzweiflung ließ sie sich zurücksinken, nur ihr aufgeregtes Atmen war zu hören.

»Wir geben Ihnen jetzt eine Spritze, das wird alles einfacher machen. Sie werden sehen. Das ist bei allen so«, wisperte der Mann.

Wir? Da war doch sonst niemand.

»Sie verdammtes Arschloch!«, fauchte die Frau mit Blick auf die Spritze in seiner Hand. Ihre Oberlippe war blutig. »Sie machen einen riesigen Fehler. Die Kleine ist in den Fängen des Teufels, und sie hat niemanden außer mir. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, das sagen auch die Irren.«

»Ja, das hören wir jeden Tag.« Er hielt den Kopf leicht schief, ein kurz geschorener schwarzer Haarkranz umschloss seine große Glatze.

»Ich darf jetzt nicht schlafen, bitte, ich werde mich auch nicht wehren. Sie werden keinen Laut mehr von mir hören. Okay?«

Dann spürte sie den Stich. Mit aller Kraft wehrte sie sich gegen dieses seltsame, warme Gefühl. Alles wurde schwer, ihre Zunge, ihre Gliedmaßen, als flösse nun Blei statt Blut durch ihre Adern.

»Katharina«, flüsterte sie, während Tränen ihre Augen füllten. »Katharina, verzeih mir … Du bist stark, du wirst allein versuchen müssen, das Grauen aufzuhalten …« waren ihre letzten klaren Gedanken, oder flüsterte sie es als Worte? Dann fühlte sie plötzlich Hände auf ihrem Körper, auf ihren Oberschenkeln. Noch einmal schlug sie die Augen auf, sah den Mann mit dem schwarzen Haarkranz über sich, der Schatten zuckte zurück, dann verschwand sie in der Dunkelheit.

1

Im Jahr des Herrn 1499

Chur, Freistaat Drei Bünde

Die Glocken der Kathedrale Sankt Mariä Himmelfahrt riefen vom Bischöflichen Hof über Chur die Gläubigen zur heiligen Messe. Es war der erste Sonntag im Mai, der Frühling war endlich ins Land gezogen und hatte den letzten Schnee auf die schroffen Berggipfel rund ums Tal vertrieben. Ein Meer von Krokussen übergoss die erwachenden Alpweiden, ein warmer Südwind strich durchs Rheintal über die sattbunten Blumenwiesen, die sich vor den Toren der Stadt bis hinunter zu den Rheinauen erstreckten. Der Winter war endlich vorbei.

Als sich der erste blasse Streifen des neuen Tages über den schwarzen Bergkämmen zeigte und den Himmel zartrosa färbte, eilte Mertli durch die dunklen Gassen zum Brunnen vor der Sankt Martinskirche, um Wasser zu holen. Das Gotteshaus, das sich hinter ihr in die Dunkelheit erhob, trug wie einige der Häuser noch immer Spuren vom großen Stadtbrand im Jahre 1464. Die Magd ergriff den nun gefüllten Eimer unter einem der vier Hähne des Brunnens. Sie war von der Hüfte aufwärts schief nach links gewachsen. Wie ein knorriger Baum sah sie aus, der aus dem abgeschlagenen Hauptstamm gesprossen war.

Vor siebzehn Jahren war sie in einer Januarnacht 1482 auf den Stufen des Sankt Nikolaiklosters in Chur von einem Dominikanerpater gefunden worden, ein blutiges Bündel, nur mit einem stinkenden Lumpen bedeckt. Erst glaubte der Gottesmann, der Säugling sei tot, doch plötzlich hatte das Kindlein die Äugelein aufgeschlagen, so unverhofft, dass er darüber erschrak und sich eilends bekreuzigte. Er wickelte das Kind in seinen Mantel. Der Wind war eisig schneidend, Schnee wehte ihm ins Gesicht, während er gebeugt über den Kornplatz Richtung Rathausgasse schritt.

Im Heilig-Geist-Spital angekommen, übergab er das Kind der Stadtmagd zur Obhut, da keiner der Hospitaliter zugegen war. Die Frau legte das krumme Mädchen auf einen Holztisch und bekreuzigte sich gleich zwei Mal. Sie war sich sicher, dass das Kind nicht überleben würde, denn in den Wintermonaten starben viele Säuglinge in den ersten Wochen. Dennoch bettete sie das Kind in einen Weidenkorb auf ein Schaffell und deckte es ordentlich zu, damit es die ersten und letzten Stunden in seinem Leben nicht frieren musste.

Wie durch Gottes Fügung klopfte am nächsten Morgen ein erschöpftes, durchgefrorenes Weib an die Pforte. Mit einer Wehe Schneegestöber betrat sie das Spital. Die Frau hieß Marie und war eine Wanderhure, die aus der Freigrafschaft Burgund geflohen war und sich nun als Pilgerin ausgab. Vor wenigen Tagen hatte sie am Ufer des Rheins eine Totgeburt gehabt. Für eine Unterkunft und eine warme Mahlzeit am Tag willigte sie ein, das krumme Kind zu stillen.

Marie mochte das Mädchen. Man hörte die Amme in den nächsten Wochen, mit einem Lächeln im Gesicht, Lieder aus fremden Landen summen, während Mertli sie mit ihren hellblauen Augen anstrahlte. Marie, die Französisch sprach und nur wenige Brocken Deutsch, aber kein Romanisch, kümmerte sich liebevoll um das Mädchen, half im Spital mit und in den Gärten und ging der Stadtmagd eifrig zur Hand.

Zum großen Erstaunen aller dauerte es nicht länger als bei anderen Kindern, bis Mertli laufen konnte. Sie fiel zwar manchmal hin, vor allem wenn sie schnell lief, doch ihr frohes Gemüt und ihr unbändiger Wille ließen sie immer wieder aufstehen. Spielkameraden aber hatte sie keine. Als Tochter einer Unreinen mieden die anderen Kinder sie aus Angst, weil ihre Mutter Marie als Hilfsmagd die Kranken im Siechenhaus Masans pflegte, die mit Lepra, Pocken, der Ruhr oder der Cholera darniederlagen.

Mertli war zweifelsohne krumm, doch ihr Gesicht war schön und ihre Augen so enzianblau, wie sie noch nie jemand zuvor in Chur gesehen hatte.

Das Mädchen schlief auf ihrem Laubsack im Heilig-Geist-Spital nah neben ihrer Mutter, die ihr die französische Sprache beibrachte. Mit sechs Jahren war Mertli alt genug, ihr zur Hand zu gehen: Sie leerte Nachttöpfe, wischte Erbrochenes von den Böden und arbeitete in den Gärten der Planaterra, ohne je zu murren, obwohl ihr der Rücken arg schmerzte.

Als Mertli neun Jahre alt war, erkrankte ihre Mutter im Herbst 1491 am Antoniusfeuer. Innert weniger Tage wurden ihre Gliedmaßen erst blass, dann die Fingerkuppen schwarz. Mit Mertlis Hilfe schleppte sich Marie ins Siechenhaus, da aus Angst kein Fuhrwerk sie mitnehmen wollte.

Fünf lange Tage dauerte es, ehe der Herrgott Marie von ihrem Leid erlöste. Mertli war nicht von ihrer Seite gewichen, hatte sie liebevoll umsorgt, so wie sie es von ihr gelernt hatte. Bevor ihre Mutter starb, flüsterte sie ihr ins Ohr: »Maman, merci pour tout. Je vous aime«, und umarmte sie lange. Dann sang sie mit heller Stimme leise das französische Kinderlied, das ihre Mutter ihr so oft vorgesungen hatte, wenn es Mertli schlecht ging. Die Kleine sah, wie die Augen ihrer Mutter beim Gesang ein letztes Mal freudig schimmerten, ehe sie sich für immer schlossen.

Als Mertli danach vor die Türen des Siechenhauses trat, fühlte sie sich verlassen. Die Sonne hing tief über den Berggipfeln im Südwesten. Dunst lag in der Luft, und es roch nach Herbst. Mit tränenverhangenen Augen lief sie zurück ins Städtchen und legte sich in der folgenden Nacht auf den Strohsack ihrer Mutter.

Der Präzeptor fand bereits am nächsten Tag, es sei nun Zeit, dass Mertli auf den Weiden vor den Toren der Stadt das Geißenhüten lerne, um eine gute Hirtin zu werden. Später, so versprach er ihr, könne sie unter Umständen die Arbeit ihrer Mutter als städtische Hilfsmagd fortführen. Doch bis dahin müsse sie erst einmal vierzehnjährig werden.

Noch gleichentags brachte er sie auf die andere Seite der Plessur zu einem alten Gehöft unterhalb des Galgenhügels. Der alte Bauer war ebenso geizig wie grimmig und behandelte die Kleine schlechter als die Tiere, bei denen sie im Stall schlief. Doch sie war zäh.

Sie arbeitete fleißig auf dem Feld und im Garten und versorgte die Tiere, so gut es ihr Rücken zuließ. Jeden Morgen nach dem Melken trieb sie die kleine Herde ins Gebiet Kalkhofen und vor Sonnenuntergang wieder zurück in den Stall.

Zwei Jahre lang schuftete sie für den hartherzigen Bauern. Dann, im Frühsommer 1493, schien sich ihr Leben zum Besseren zu wandeln.

Eines Abends, als Mertli die Herde zum Gehöft getrieben hatte, stellte sie mit Schrecken fest, dass eine Geiß fehlte. Sie suchte mit den Augen die Umgebung ab, die Weiden waren von Buschreihen und Bäumen durchsetzt, doch sie konnte das Tier nirgends entdecken. Als der Bauer davon erfuhr, trieb er Mertli mit einer Rute vor den Stall, stieß sie zu Boden und drosch wie von Sinnen auf sie ein.

Da ertönte eine tiefe Stimme. Vor ihnen stand der junge Maurus Stratschapetta, der Scharfrichter von Chur, mit seinem zwanzigjährigen Weib Klea. Die beiden waren auf dem Weg zum Galgenhügel.

Der Scharfrichter packte den Bauern am Grind und sperrte ihn eigenhändig kurzerhand in den Schelmenturm, bevor er am nächsten Tag beim Stadtvogt vorstellig wurde. Klea kümmerte sich derweil um das Mädchen. Sie nahm es mit nach Hause in die Scharfrichtergasse und versorgte seine Wunden.

Mertli wurde nach einigem Hin und Her den Stratschapettas zugesprochen, als Gehilfin, denn niemand Rechtes wollte eine schiefe Magd.

Von diesem Tag an kümmerte sie sich um die Tiere des Scharfrichters und half in der Fettsiederei, sie versorgte die Gefangenen im Schelmen- und im Hexenturm und säuberte die zum Himmel stinkenden Stadtkloaken. Ihr schien das alles nichts anzuhaben, wie damals, als sie im Siechenhaus die Todgeweihten gepflegt hatte.

Klea hatte Mertli wie eine jüngere Schwester aufgenommen. Sie gab ihr sogar eine Kammer im Haus.

Auch deshalb eilte die nunmehr siebzehnjährige Magd durch die Morgendämmerung. Mit dem überschwappenden Kessel in der Rechten und dem Vaterunser auf den Lippen zwängte sie sich in der Scharfrichtergasse die schmale Holztreppe hinauf in die Kammer von Klea Stratschapetta, die seit Stunden in den Wehen lag.

Ein Kienspan erhellte spärlich den fensterlosen Raum, in dem eine hölzerne Bettstatt stand. Vier Säcke mit gehäckseltem Stroh formten die kurze Liegefläche, darüber lagen Schaffelle ausgebreitet, auf denen die Eheleute halb sitzend nächtigten, so wie jedermann es tat.

Mertli legte ihrer sechsundzwanzigjährigen Herrin einen kalten Lumpen auf das ermattete Gesicht. Die Adern an ihrem Hals schwollen bei jedem Pressen bläulich an, während ihre Augen hinter zugekniffenen Lidern verschwanden. Ihr leises Stöhnen war in der letzten Stunde bedrohlich matt geworden.

Die Zeit verstrich. Die Sonnenstrahlen hatten längst den schneebedeckten Gipfelgrat des mächtigen Calanda rötlich aufleuchten lassen, waren, wie die Viehherden im Herbst, von den Alpweiden talwärts zu den seichten Ufern des silbrig glitzernden Rheins gezogen und erhellten vor den Toren der Stadt den Erlenwald und die Felder, auf denen ein überschaubares Heer Söldner lagerte. Doch der Zustand von Mertlis Herrin hatte sich nicht gebessert.

In der engen Stube, die in den kalten Monaten von einem grünen Kachelofen gewärmt wurde, stand zu dieser Stunde der Scharfrichter vor dem kleinen und einzigen Fenster, mit Blick auf die Scharfrichtergasse. Der große schwarzhaarige Mann mit kurzem Kinnbart und Schnäuzer hing schweren Gedanken nach.

Vor zwei Tagen erst war er aus dem Schwabenkrieg zurückgekehrt, nach grausamen Scharmützeln auf dem Gebiet der Habsburger in der Nähe des Bodensees, und schon morgen musste er wieder in den Krieg ziehen.

An der Seite von wackeren Männern des Gotteshausbundes hatte er unter dem Banner des Freistaats Drei Bünde gegen die Truppen des römisch-deutschen Königs, dem Habsburger Maximilian I., und dessen Verbündete, den Schwäbischen Bund, gekämpft. Die Drei Bünde hatten mehrere Siege errungen, aber dafür einen hohen Blutzoll zahlen müssen. Doch noch war der Krieg nicht vorbei.

Auf dem Weg ins Münstertal lagerte deshalb ein Heer bei Chur, um sich zu stärken, Verwundete zu pflegen und jeden verfügbaren Mann für den Krieg anzuwerben, bevor die Söldner formiert nach Zuoz weitermarschierten, um sich dort vor der entscheidenden Schlacht mit dem restlichen Heer zu verbünden. Es ging schließlich um nichts anderes als um das Fortbestehen der Drei Bünde.

Die Bilder und der Lärm des Krieges füllten Stratschapettas Gedanken, ehe ein dumpfes Stöhnen seines Weibes seine Aufmerksamkeit wieder auf die Geburt lenkte. Er nahm kaum Notiz von seiner Umgebung, sah nicht, wie ein kleiner Bub drei Gänse mit einem Holzstecken durch die Gasse unter ihm trieb, mit fuchtelnden Armen, als würde er selbst vogelgleich abheben wollen. Er hörte nicht das schwere Schlagen des Hammers, mit dem der Fassmacher in der Vazerolgasse eiserne Reifen um große Eichenfässer trieb, hörte nicht die lautstarken Anweisungen, die er an seinen Gesellen donnerte, und das am heiligen Sonntag.

Ein leises Klopfen an die Stubentüre riss ihn aus seinen Gedanken. Es war die Magd, die nach einem lauten »Herein!« schief im Türrahmen stand.

»Meister Stratschapetta, Besuch für Euch.«

Stratschapetta wandte sich um. »Ah, Pater Höhener. Kommt herein, nehmt Platz.«

Der grauhaarige Hilarius Höhener, Priester der Sankt Martinskirche, nickte zur Begrüßung und setzte sich an den grobhölzernen Tisch.

Der Scharfrichter blickte die junge Magd fragend an. »Mertli, ist noch etwas?«

»Verzeiht, Meister. Ich bin in großer Sorge. Die Stadthebamme liegt daheim am Pfisterplatz darnieder, ebenso wie die Stadtmagd und die Ordensbrüder.« Sie schüttelte verzweifelt den Kopf und senkte ihre Stimme. »Der Zustand der Herrin verschlechtert sich zusehends. Ich könnte beim Bader Medizin besorgen … Es bleibt nicht mehr viel Zeit …« Sie zog den Kopf fast unmerklich zwischen den schiefen Schultern ein und richtete ihre Haube.

»Bader Luzius?! Dieser elende Quacksalber versteht von seinem Beruf nicht viel, dafür umso mehr vom Beutelöffnen, damit die Gulden nur so hineinfallen … Der ist zurzeit ohnedem vor den Toren der Stadt, bei den Soldaten.«

Er wandte sich zum Priester. »Wir müssen in Gottes Namen auf die Kanonissin aus dem Frauenstift Cazis hoffen. Die erfahrenen Weiber aus dem Spital weigern sich ohnehin unser Haus zu betreten, als hätten wir die Seuche.«

Mertli sammelte ihren ganzen Mut, um dem Scharfrichter zu antworten, doch er kam ihr zuvor: »Lass uns allein, Mertli!«

Er hob die Hand, während sie die knarzende Türe hinter sich zuzog. Für einen Moment schwieg er, dann blickte er zum Geistlichen, der ihn mit ernster Miene musterte.

»Pater, ich habe in der Früh einen meiner Knechte mit einem Fuhrwerk ins Frauenstift Cazis entsandt. Er soll die Hebamme Mirjam Brot holen. Die hat ein ordentliches Gelübde vor dem Pfarrer Korfmann abgelegt und steht meinem Handwerk nicht feindselig gegenüber. Aber es wird dauern. Wir haben von Reisenden aus dem Süden gehört, dass der Weg bei der Talenge ins Domleschg vom harten Winter Schaden genommen hat. Wir müssen warten …«

»Und beten«, sagte der Pater und senkte sein Haupt.

Das Mittagsgeläut war längst verklungen. Vor den Toren garten über den Lagerfeuern in rußgefärbten Kesseln Getreidebrei und wenige Brocken Schaffleisch, als Mertli ihrer Herrin eine kräftige Brühe anbot, doch Klea schüttelte mit geschlossenen Lidern sacht den Kopf.

Die Magd fühlte sich hilflos, trotz der vielen Gebete, die sie mit brennendem Herzen zur Heiligen Maria, Mutter Gottes, gerichtet hatte, damit diese in ihrer allmächtigen Barmherzigkeit helfen und einen Engel herniedersenden möge.

Ihre junge Herrin war stark. Sie kämpfte ohne Angst um ihr Leben, all ihre Sorge galt nur dem Ungeborenen.

Es sollte das erste Kind im Hause des Scharfrichters sein. Lange hatte es so ausgesehen, als wäre es nicht Gottes Wille, ihnen Nachkommen zu schenken, und schon seit Längerem wurde hinter vorgehaltener Hand in den Gassen gemunkelt, dass es wegen seines Handwerks sei – dem Handwerk des Teufels.

Mit ihren sechsundzwanzig Jahren war Klea weit über das Alter der ersten Niederkunft hinaus gewesen, als sie endlich ein neues Leben in sich erblühen gespürt und auch Mertli frohgemut davon unterrichtet hatte.

Diese frohe Botschaft durfte nicht im Totenbett enden!, dachte Mertli beim Anblick ihrer Herrin. Sie hatte Klea und dem Scharfrichter so viel zu verdanken. Wer sonst hätte sie vom Bauern befreit, ihr ein Zuhause gegeben, ohne Schläge, ohne Hunger? Sie würde alles tun, um Klea zu helfen!

Mertli wusste aus ihrer Zeit im Heilig-Geist-Spital, dass kein Mann während der Geburt die Kammer seines Weibes betrat. Sie hatten vor geschlossenen Türen auszuharren, wie schlimm es auch stand. So manch furchterregende Stunde zog dahin, und nicht selten verließ ein Mann mit den schweren Schuhen stampfend sein Haus, in dem Wissen, sein Weib und sein Kind verloren zu haben. Kinder gingen in jenen Zeiten wie die Alten und Kranken. Doch noch ehe das in Tüchern eingewickelte Bündel vor den Stadtmauern bestattet werden konnte, wuchs im Bauch einer Mutter ein neues Leben heran.

Mertli konnte und wollte sich am Tag des Herrn nicht mit diesem Schicksal abfinden, auch wenn der Priester sagen würde, es sei Gottes Wille, wie alles auf der Welt. Die Kanonissin aus Cazis würde erst gegen Abend eintreffen, und dann wäre es zu spät. Mertli ergriff deshalb Kleas Hand und flüsterte ihr ins Ohr. Nach einem langen Atemzug nickte diese schwach. »Dem Kind zuliebe. Aber sei vorsichtig. Versprich es mir!«

Mertli eilte sofort hinaus in die warme Maisonne, froh darüber, endlich der Tatenlosigkeit zu entfliehen. Schnell kam sie zum Untertor, das nur zweihundert Fuß entfernt vom Haus des Scharfrichters stand. Jeder in Chur erkannte die Magd allein ihres Ganges wegen, und so ließen die Stadtwächter sie ohne Weiteres passieren.

Mit unrhythmischen Schritten, die graue Arbeitsschurz noch immer um die schmale Taille gebunden, marschierte sie auf der staubigen und von Schlaglöchern durchsetzten alten Römerstraße nach Norden. Ihr Ziel war die nahe Freiherrschaft Haldenstein auf der anderen Seite des Rheins.

Dort, am Anstieg des Calanda, hauste die bekannte Baderin Barbla, die oftmals auf einem der Churer Märkte anzutreffen war und mit der Mertli bei dieser Gelegenheit schon öfters gesprochen hatte.

Chur, mit seinen zweitausendfünfhundert Bewohnern, zog allerlei Leut und Gesindel aus dem Umland an, von reichen Kaufleuten auf der Durchreise bis hin zu zwielichtigen Gestalten. Die Obrigkeit hatte mit Beschluss des Vogteigerichts entschieden, die zum Tode Verurteilten auf dem Galgenhügel oberhalb der Stadt hängen zu lassen, bis die Leichen herunterfielen oder die Krähen sie zerhackten. Damit sollte ein jeder Reisende erkennen, dass Recht und Ordnung im Städtchen herrschten.

Barbla war eine von denen, die in Chur nicht bei allen gern gesehen waren, schon gar nicht beim Bader Luzius und ebenso wenig beim Präzeptor und den Ordensbrüdern des Heilig-Geist-Spitals. Wegen ihres Rufes als kundige Kräuterfrau suchten dennoch etliche Bedürftige, ob arm oder reich, die Baderin heimlich in der Freiherrschaft auf. Hinter vorgehaltener Hand wurde gemunkelt, sie könne wahrlich Wunder bewirken.

Nach halbstündiger Wegstrecke erreichte Mertli die hölzerne Rheinbrücke. Sie passierte das Zollhäuschen und gelangte zu einem Häuflein Häuser, das sich am Hang des Calanda, etwas verloren wirkend, um einen alten Kirchturm scharte.

»Wohin so eilig, holde Maid?«, rief ein Handwerksgeselle von einer im Bau befindlichen Steinmauer herab, die eine Weide gegen den drückenden Berghang einfrieden sollte. Er äffte auf der Mauer balancierend ihren Gang nach. »Wäre ich ein Minnesänger würde ich noch in diesem Augenblick für Euch die Liebe besingen, trallala, trallali, ein Geißbock ist gewiss auch für eine wie Euch da …«

Das schallende Gelächter der beiden anderen Gesellen ertönte, während er seinen Hut zog, sich überschwänglich verneigte und sich erneut im Singen versuchte.

Der Lulatsch neben ihm hob spaßeshalber das Wiesenbeil, mit dem er einen schmalen Graben aushob, und drohte: »Hubert, habe ich dir einen Stein auf den Grind sausen lassen, dass du so daherredest, oder ist es, weil wir am heiligen Sonntag und in dieser Wärme ackern müssen? Lass die arme Magd in Ruh. Die tut keinem was!«

»Nein, wo denkst du hin? Es ist der Anblick dieser gar schönen Nachtigall, die mein Oberstübchen durchgerüttelt hat wie der Föhn den Bischöflichen Wald.« Der Geselle wandte seinen Blick Mertli zu, die ihn mit ausdrucksloser Miene anstarrte. »Auch wenn Ihr mich keines freundlichen Blickes zu würdigen vermögt, so ziehet von dannen. Mein Herz wird nimmermehr jauchzen, aber ewiglich klagen. Kein Glück dieser Welt wird mir jemals wieder eine solch krumme Frohlockung darbringen …«

»Gib Obacht! Wer weiß, vielleicht fahren dir deine bösen Worte eines Tages ins eigene Kreuz«, sagte Mertli. Ihre himmelblauen Augen funkelten zornig. Es war nicht das erste Mal, dass der Zimmermannsgeselle sich über sie lustig machte.

Das abebbende Gelächter im Rücken ging Mertli an den Häusern und Ställen vorbei, sie durchquerte eine steile Weide, auf der drei Ziegen standen und sie beäugten. Dann gelangte sie zu einer grob gezimmerten Hütte, aus deren offen stehender Türe dicker Rauch quoll. In einem Gehege aus Weidenruten gackerten ein paar Hühner, zwei Schweine wühlten in einem aus dicken Ästen geformten Pferch, der üppig bepflanzte Garten wurde mit Ruten und Ästen vor Wildtieren geschützt.

Mertli fand Barbla hinter der Hütte. Die Baderin stach mit dem Waideisen die Blattrosetten des Färberwaids, um den blauen Farbstoff zu gewinnen, mit dem sie die Kleider der einfachen Leute färbte. Sie richtete sich auf, als die Magd näher kam.

»Gott zum Gruße, Barbla. Du bist heuer aber früh dran mit der Ernte.«

»Nun, wenn uns der liebe Herrgott mit solch einem Wetterglück beschenkt.« Sie wischte sich den Schweiß von der Stirn und richtete die von der Arbeit verschmutzte Haube, aus der Strähnen ihres widerspenstigen braungrauen Haars fielen. »Aber Mertli, deswegen bist du gewiss nicht hier. Sag, wie geht es dir?« Barbla trat an den Zaun, während Mertli noch etwas außer Atem berichtete.

»Dann dürfen wir keine Zeit vergeuden.« Barbla ließ das Waideisen auf die Wiese fallen und schritt zügig zur Hütte.

Inmitten des einzigen Raumes, dessen Boden aus gestampftem Lehm bestand, hing über einer offenen Feuerstelle ein Kessel mit Sud. Auf einem ungehobelten Brett, das auf zwei Steinen lag, standen mehrere Tongefäße und mit Tüchern zugedeckte Weidenkörbe. Barbla beugte sich darüber und entnahm ihnen getrocknete Kräuter und eine Salbe, die sie in einer kleinen Dose aus Birkenholz aufbewahrte. Sie verstaute die Arzneien in einem Beutel aus Ziegenleder, bedeckte das Feuer mit Steinen, die dafür bereitlagen, und eilte los.

Mertli und Barbla waren eine Viertel Wegstunde von den Toren der Stadt entfernt, als sie am Siechenhaus ein Fuhrwerk mitnahm. Auf der holprigen Fahrt begegneten sie mehreren Soldaten, die sich dem Tross vor der Stadt anschließen wollten, um den großzügigen Sold einzustreichen. Einige schwenkten übermütig ihren Hut zum Gruße, andere stierten vor sich hin, und wiederum andere sangen fröhliche Wanderlieder.

Kurz vor der Stadt trennten sich die beiden Frauen, um nicht von der Stadtwacht zusammen gesehen zu werden. Erst in der Scharfrichtergasse, in der die Hausmauern eng aneinandergebaut waren, trafen sie sich wieder. Barbla versteckte sich in dem Ziegenstall, über dem die Stratschapettas wohnten, bis Mertli sich versichert hatte, dass der Scharfrichter noch immer in der Stube hockte. Der Priester war gegangen. Sie winkte die Baderin die Treppe hinauf, und gemeinsam verschwanden sie hinter der Kammertüre. Nur ein leises Knarzen ertönte, als sie diese hinter sich zuzogen.

Weil der Kienspan fast abgebrannt war, mussten sich die Augen der beiden Frauen erst an das schummrige Licht gewöhnen. Die Baderin legte ihren Lederbeutel ab und begrüßte Klea mit sanfter Stimme, drückte dabei ermutigend ihre Hand. Dann bat sie Mertli um frisches Wasser und um Tuch, damit sie ihre Hände säubern konnte.

Nach kurzem Untersuch wischte sich Barbla die Hände am nassen Tuch ab und setzte sich auf den Rand der Bettstatt.

»Gutes Weib, Euer Körper öffnet sich nicht für das Kind. Aber es liegt richtig, was gut ist …«, flüstere sie. »Ich kann Euch so einfacher helfen, als wenn wir das Kind erst drehen müssten.« Sie schenkte Klea einen aufmunternden Blick. »Aber es ist wahrlich an der Zeit. Das Kind muss das Licht der Welt erblicken.«

Die Gesichtszüge der Baderin waren milde, die gütigen Augen verliehen ihr etwas Mütterliches, aber die wilden Haare spiegelten ihr widerspenstiges Wesen. Barbla selbst wusste nicht, wie alt sie war. Sie schätzte sich um die vierzig. Als Kind war sie mit ihrer Mutter, einer Hebamme und Kräuterfrau, durch viele Lande gezogen, doch eines Nachmittags hatte sie ihre Mutter erschlagen am Ufer eines Sees gefunden. Sie hatten zu dieser Zeit bei einem zwielichtigen Müller gewohnt, sodass sie sich gezwungen sah, mit nichts weiter als einem Lederbeutel und dem überlieferten Wissen ihrer Mutter zu fliehen. Danach war Barbla viele Jahre unterwegs gewesen, und jedes Mal, wenn sie einen Ort gefunden hatte, an dem sie bleiben wollte, wurde sie früher oder später vertrieben. Erst in der Freiherrschaft Haldenstein duldete man sie nun seit bald zehn Lenzen, und mit ihren Einkünften als Färberin war sie imstande, die Bodenpacht zu begleichen.

»Mertli, setz etwas Wasser auf und bring mir nochmals frisches Tuch. Lege diese Kräuter in kaltes Wasser, lass es kurz sieden und befülle damit diesen Becher zur Hälfte. Den bringst du mir dann«, flüsterte Barbla. Sie senkte ihre Stimme weiter, sodass die Magd sich zu ihr hinabbeugen musste. »Und gib davor dem Herrn Bescheid, dass es Klea besser gehe und sie nach warmem Würzwein verlange.«

Mertli machte sich eifrig an die Arbeit und kehrte bald darauf mit dem Würzwein und dem Kräutersud zurück. Sie stellte die Becher neben die Bettstatt. Die Baderin zog die Birkenholzdose aus dem Beutel hervor und entnahm ihr einen dicken Zeigefinger voll Salbe, mit der sie Klea behandelte. Danach reichte sie ihr den Becher mit der heißen Kräutermischung.

Die Gebärende trank sie in kleinen Schlucken und ließ sich ermattet auf die Schaffelle zurücksinken. »Es schmeckt fürchterlich«, sagte Klea mit gequältem Lächeln, »aber sie wird bestimmt helfen, deine bittere Medizin.«

»Wenn die Maria, Mutter Gottes, gnädig ist.« Barbla faltete ihre Hände, und gemeinsam beteten die Frauen das Vaterunser und danach eine lange Fürbitte an Maria. Sie sprachen die Worte so leise, dass nur einzelne Laute zu hören waren. Dann harrten sie in der Stille der Kammer, die Flamme des erlöschenden Kienspans flackerte ein letztes Mal unruhig auf, und Mertli zündete einen neuen an.

Eine halbe Stunde später trat bei einer starken Wehe Fruchtwasser aus, und es dauerte nicht mehr lange, bis das helle Schreien eines Säuglings in der Scharfrichtergasse zu hören war.

Welch eine Erleichterung! Es war ein strammes Mädchen, das nun auf der Brust ihrer Mutter lag. Kleas Augen schimmerten vor Freude, als sie ihre Hand auf die Kleine legte und sie liebevoll streichelte. Sie flüsterte der Baderin zu: »Vergelt’s Gott, liebe Barbla. Es soll nicht umsonst gewesen sein …«

»Segne es Gott«, sagte die Kräuterfrau lächelnd und verließ das Haus. Mertli überbrachte dem Scharfrichter die frohe Botschaft und bat ihn, er möge sich noch kurz gedulden, bis er sein Weib und das Neugeborene sehen könne. Geschwind beseitigte sie in der Kammer alle Spuren der Kräuterfrau, nur den Becher mit einem letzten Schluck Würzwein ließ sie neben der Bettstatt stehen.

Der groß gewachsene Scharfrichter nahm das kleine Bündel in seine starken Arme. Er lächelte und seine sonst so durchdringenden Augen erstrahlten voller Wärme. »Katharina sollst du heißen! Und du wirst so wunderschön werden wie deine Mutter.« Er küsste sein Weib auf die Stirn, legte ihr die Kleine wieder auf die Brust und verließ das Haus. In der Kathedrale zündete er die größte gesegnete Kerze an.

Als sich der Sonntag neigte und die Dunkelheit in die Häuser drang, saß der Scharfrichter auf einem Stuhl neben der Bettstatt seiner Frau und hielt seine Tochter in den Armen. Im schwachen Schein eines flackernden Talglichts blickte er auf seine Familie. Er war zufrieden mit dem Leben, das Gott ihm geschenkt hatte, auch wenn er bereits am nächsten Morgen erneut in die Schlacht ziehen musste und nicht gewiss war, ob er zurückkommen würde.

An diesem milden Frühlingsabend konnte der Scharfrichter nicht ahnen, dass sich in nur wenigen Jahren ein Schleier tiefster Finsternis über das Tal und auf das Leben seiner Tochter legen würde. Und er konnte ebenso nicht ahnen, dass die Churer dann auf wunden Knien vor einem Lichtermeer aus Kerzen beten und mit jedem anbrechenden Tag aufs Neue ihr Dasein verfluchen würden.

2

Mai 2003

Chur, Kanton Graubünden

Sonntagnachmittag verabschiedete sich Silvana Casura vor dem Restaurant Calanda von ihrer Freundin Nadia, die für wenige Tage in der Schweiz zu Besuch war. Zwei Stunden angeregter Diskussion und guten Essens lagen hinter den beiden jungen Frauen. Zum Abschied küssten sie sich dreimal auf die Wangen, bevor Silvana die Postrasse hinaufschlenderte und an den Morgen zurückdachte.

Es war bereits neun Uhr gewesen, die Sonne drückte schon längst durch die aufgefächerten Jalousien, als sie der Vibrationsalarm ihres Handys aus dem Schlaf geholt hatte. Das Display blendete ihre noch müden Augen. »Pa?«

»Guten Morgen und alles, alles Liebe zum Siebenundzwanzigsten. Hast du gesehen? Ich hab Geburtstagswetter für dich bestellt«, sagte ihr Vater lachend am anderen Ende der Leitung.

»Ist lieb, Pa.« Silvana streckte sich. Mit einem lang gezogenen Gähnen setzte sie sich in den Schneidersitz und zog die Decke zu sich heran. Sie strich sich ihre schwarzen Haare aus dem Gesicht, die sogleich wieder nach vorne fielen. »Unglaublich, schon wieder ein Jahr vergangen.« Sie gähnte erneut. »Bist du auf der Arbeit, Pa?«

»Sonntagsdienst in der Einsatzzentrale, du weißt ja, die Kriminalpolizei schläft nie«, antwortete er. »Um sechzehn Uhr ist Dienstschluss, das heißt, wenn nicht noch was Außergewöhnliches dazwischenkommt. Sag mal, kann ich dich auf ein Nachtessen einladen?«

»Sorry, Pa. Ich bin nachmittags schon mit Nadia verabredet. Sie fährt ja morgen wieder zurück nach Südfrankreich. Da kriege ich am Abend nur noch was Leichtes runter, außer wir laufen davor eine lange Runde, oben beim Waldhausstall? Dann können wir auch gleich bei Mam vorbei …«

Für einen Moment herrschte Stille.

»Pa? Ich komme klar.«

»Ich weiß, ich weiß«, sagte er mit belegter Stimme. »Aber ein Vater kann nun einmal keine Mutter ersetzen …«

Sie hörte es an seinem Tonfall: Er fühlte sich noch immer schuldig, weil er Silvana vor dem, was damals passiert war, nicht hatte beschützen können.

Das letzte Mal, dass Silvana ihren Geburtstag zusammen mit ihrer Mam feiern konnte, war ganze dreizehn Jahre her. Es war einer dieser typischen Mutter-Tochter-Nachmittage gewesen. Ihre Mam hatte Apfelkuchen gebacken, am Nachmittag waren sie shoppen gegangen, und weil Silvanas Party mit ihren Freundinnen erst am Wochenende steigen sollte, aßen sie am Abend zu dritt zu Hause. Ihr Pa hatte versucht zu kochen, und sie und Mam hatten versucht, sich beim Essen nichts anmerken zu lassen. An jenem Tag war der Krebs schon da gewesen, unsichtbar und tödlich zugleich.

In den folgenden Wochen hatte Silvana Tag um Tag am Krankenbett ihrer Mutter gesessen und hilflos dabei zusehen müssen, wie der Krebs sie innerlich zerfraß. Doch eines hatte die schlimme Krankheit nicht vermocht: Mams Augen blieben liebend hell, bis zuletzt.

»Gebt gut aufeinander acht«, waren einige der letzten Worte ihrer Mam gewesen. Sie hatten neben ihrem Bett gestanden und sich zu dritt an den Händen gehalten, wie bei den Tischgebeten, auf die Silvanas Mam immer bestanden hatte.

Der weiße Sarg war von einem Meer regennasser Tulpen übergossen, als hätte der trübe Himmel zum Trost Blüten geweint. Es nieselte, die vollgesogenen Wolken hingen schwer an den Bergflanken des Churer Rheintals, das Nass ließ die vielen Schirme, die dunklen Regenmäntel, die Blumen merkwürdig leuchten. Erde prasselte auf den Sarg, nachdem der Pfarrer seinen Segen gesprochen hatte.

Silvana und ihr Pa standen vor dem aufgezwungenen Beginn eines neuen Lebens, in das sie sich erst hineinfinden mussten. In den folgenden Jahren ertappte sich Silvana beim Nachhausekommen öfters dabei, wie sie rufen wollte: »Mam? Ich bin wieder da!« Doch der Flur blieb leer, und obwohl ihr Vater mittlerweile kochen gelernt hatte, duftete es aus der Küche nie wieder nach warmem Apfelkuchen.

In diese Gedanken versunken bog Silvana auf den Martinsplatz, sie wollte nicht auf direktem Weg in ihre Wohnung zurück. Das mächtige Zifferblatt an der fast tausend Jahre alten Martinskirche zeigte, dass es Viertel nach drei war.

Auf dem Martinsplatz stand ein Brunnen, an dem Silvana schon oft vorbeigegangen war, ohne ihn wirklich zu beachten. Er war sechseckig und mit leuchtend bunten Blumen geschmückt. An den Seiten waren die verschiedenen Tierkreiszeichen eingemeißelt. Seit geraumer Zeit hingen in der Stadt an historischen Plätzen und Bauten rote Tafeln mit allerhand Informationen über deren Geschichte. Silvana stellte überrascht fest, dass der Brunnen aus dem Jahre 1422 stammte.

An diesem Brunnen liefen seit Jahrhunderten Menschen wie sie vorüber, dachte sie, sie hatten sich an ihm erfrischt oder ihre Tiere getränkt, während sich die Welt um ihn herum allmählich veränderte.

Silvana wollte ein kleiner Teil dieser Geschichte werden, deshalb trank sie ein paar Schlucke des kalten Quellwassers, das aus einem der vier kreuzförmig angeordneten Wasserhähne plätscherte. Sie wischte sich soeben mit dem Handrücken den Mund trocken, als ihr schwindlig wurde. Hastig stützte sie sich mit der linken Hand am Brunnenrand ab. Die Welt verschwamm vor ihren Augen, wurde dunkler, bis das Schwarz sie für einen Moment gänzlich verschluckte. Panisch riss sie ihre Augen auf.

Silvana stand noch an derselben Stelle, ihre linke Hand hielt noch immer den Brunnenrand umklammert, doch es war finstere Nacht. Sie hörte aufgeregtes Stimmenwirrwarr und blickte sich um. Das war nicht das Chur, das sie kannte. Schwaches Licht drang aus drei Fenstern der umliegenden Häuser. Der Asphalt unter ihren Füßen war grobem Kopfstein gewichen, und vor der Martinskirche brannten zwei Fackeln in eisernen Haltern, die links und rechts neben der Eingangspforte angebracht waren. Sie wusste nicht, wie sie hierhergekommen war, doch so musste Chur vor Jahrhunderten ausgesehen haben.

Ihre Augen gewöhnten sich rasch an die Dunkelheit. Das Stimmenwirrwarr wurde lauter, und immer mehr mittelalterlich gekleidete Menschen versammelten sich vor der Kirche. Es war zweifellos eine Prozession, denn ein schmächtiger Jüngling in weißem Talar führte die Menschenmenge an, die dürren Arme emporgestreckt, in den Händen ein schlichtes Kreuz Christi haltend. Hinter ihm schritten drei Geistliche und mehrere Waffenknechte – und eine Frau. Sie war mit Stricken an den Handgelenken gefesselt. Die Pechfackeln, die einige trugen, warfen ihren flackernden Schein auf die Gesichter. Bauern, Mägde und Frauen samt Kindern folgten dem Tross.

Die Gefangene war barfüßig, sie humpelte und hielt ihren Kopf gesenkt, selbst dann noch, als sie direkt vor Silvana zu Boden stürzte. Ein stämmiger Knecht, nicht größer als ein Zwerg, trat wiederholt auf sie ein, sodass ihre Haube vom Kopf glitt und ihr geschorenes Haupt zum Vorschein kam. Das Opfer versuchte wiederholt aufzustehen, als ihr Blick für einen Wimpernschlag mit dem von Silvana verschmolz.

Ein starker Ruck an den Fesseln riss die Blicke der beiden Frauen voneinander los. Nach wenigen Schritten schaute die Gefangene nochmals zurück, ehe sie fortgezerrt wurde. Silvana beobachtete fassungslos, wie die anschwellende Menschenschar die Obere Gasse hinunterzog. Nur der intensive Geruch von Weihrauch blieb in der Luft zurück und umwaberte ihre Sinne. Silvana sank benommen auf die Knie, und es wurde abermals schwarz vor ihren Augen.

»Geht es Ihnen gut? Kann ich irgendwie helfen?«, fragte eine ihr unbekannte Frauenstimme.

Die Sonne blendete Silvana, als sie ihre Augen erneut aufschlug. Sie kauerte neben dem Brunnen und hielt sich noch immer an dessen Rand fest. Der Weihrauchgeruch haftete penetrant in ihrer Nase.

Langsam erhob sie sich. An den besorgten Gesichtern der beiden Frauen neben ihr konnte Silvana erahnen, wie verwirrt sie wirken musste. Sie versuchte, ihre Gedanken zu ordnen, blickte hinüber zur Martinskirche, dann in die Obere Gasse.

»Danke, geht schon. Mir ist bloß … etwas schwindlig geworden. Bestimmt die außergewöhnliche Maihitze«, sagte sie ohne viel Überzeugungskraft in der Stimme. Sie setzte sich auf den Brunnenrand und betupfte ihre Stirn mit kaltem Wasser.

Die beiden Frauen, die zwischen fünfzig und sechzig sein mussten, glaubten ihr nicht so recht und hakten nach, ob wirklich alles in Ordnung sei, dann verschwanden sie in der Reichsgasse im Getümmel der Stadt. Silvana blieb für einen Moment auf dem Brunnenrand sitzen, ehe sie sich nachdenklich auf den Heimweg machte.

Zu Hause angekommen, drehte sie den Schlüssel in der Wohnungstüre und schob sie mit dem Turnschuh hinter sich ins Schloss. Im Wohnzimmer warf sie ihre Handtasche auf den Lesesessel. Sie ging in die kleine, aber moderne offene Küche, legte den Schlüsselbund ab und goss sich ein Glas Orangensaft ein. Während sie an der Kochinsel lehnte, schaute sie durch die geöffnete Terrassentür nach draußen, ließ ihren Blick über die Altstadt schweifen, die sie dank der Hanglage des Mehrfamilienhauses fast gänzlich überblicken konnte. Das Grün der Birke schimmerte neben der großen Terrasse im Sonnenlicht.

Silvana hatte in ihrem Leben nie daran gezweifelt: Sie war eine logisch denkende Frau. Doch was war geschehen? Sie konnte sich keinen Reim darauf machen. Sie nahm keine Drogen, rauchte nicht und trank selten Alkohol. Und doch war alles so real gewesen: die kahl geschorene Frau, die Gerüche, die Menschen, aber vor allem der Blickkontakt zwischen ihr und dem Opfer. Es hatte sich so real angefühlt.

Sie schaltete die Hi-Fi-Anlage im Wohnzimmer ein, setzte sich in ihren Lesesessel und hörte ruhigen Jazz, während die warme Mailuft in Schüben durch die offene Terrassentür strömte.

Wenn es so weitergeht, werde ich in ein paar Wochen mit dem Vogelkäfig einen Liter Brot holen gehen, scherzte sie in Gedanken und lachte leise vor sich hin.

Erst jetzt streifte sie ihre Turnschuhe ab, obwohl sie das sonst immer direkt beim Betreten der Wohnung tat. Sie hatte beim Hereinkommen nicht einmal ihren Kater begrüßt. Pluto flattierte unentwegt um das Bein, das sie nicht auf den Sessel hochgezogen hatte, und miaute kläglich.

»Pluto, mein Kleiner.« Sie nahm ihn mit der freien Hand hoch, legte ihn sachte auf ihren Bauch und begann, ihn zu streicheln. »Nimm dich in Acht, Kleiner. Deine Silvana sieht Gespenster und das auch noch am helllichten Tag.«

Sie hob ihr Katerchen nah vors Gesicht, sodass es mit dem Pfötchen auf ihre Nase tapsen konnte.

3

Silvana hasste es, auf irgendjemanden warten zu müssen, wenn die fünfminütige Toleranzfrist, die sie jedem zusprach, verstrichen war. Daher stand sie punktgenau um siebzehn Uhr in Joggingmontur beim Waldhausstall bereit. Sie trug ihr schwarzes Haar in einen Pferdeschwanz zurückgebunden, eine Baseballkappe, mintgrüne Laufschuhe, wadenlange, eng anliegende Laufhosen und dazu ein hellblaues Oberteil. Kaugummi kauend schaute sie hinunter ins Tal: In südlicher Richtung lag Ems mit seinen Hügeln, dahinter erhoben sich die Berge der Surselva, auf der gegenüberliegenden Talseite thronte der mächtige Calanda, an dessen Fuß der Rhein als silbrig glänzendes Band vorüberfloss.

Ihr Pa war pünktlich. Gemeinsam liefen sie durch den Fürstenwald hoch zum Mittenberg und unterhielten sich dabei über dies und das. Er musste gespürt haben, dass sie etwas bedrückte, denn später beim Dehnen fragte er: »Was ist los? Ist es wegen Mam?«

»Nein, nein, es hat nichts mit ihr zu tun. Sie fehlt mir, natürlich, aber es ist ja nicht der erste Geburtstag, den wir ohne sie feiern müssen …« Sie zurrte ihren Pferdeschwanz zurecht und nahm eine andere Stellung beim Dehnen ein. »Es ist … ach, ich weiß gar nicht, wie ich’s sagen soll … kompliziert auf jeden Fall.«

»Willst du drüber reden?«, fragte er und lächelte ihr dabei aufmunternd zu.

»Es ist keine große Sache, wirklich. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen.«

»Du weißt, ich bin immer für dich da. Vergiss das nie. Und falls dir ein Kerl zu nahe gekommen ist …« Er ballte mit einem Lächeln seine rechte Faust.

»Weiß ich doch, aber ich wüsste mich in so einem Fall schon zu wehren, du kennst mich. Komm, lass uns nun bei Mam vorbeischauen.« Silvana zog ihn am Arm und hakte sich dann bei ihm unter, während sie zum nahen Friedhof gingen.

Das Essen in der Hofkellerei war gut, genauso wie der Malanser Blauburgunder, der aus dem Weingut ihres Großvaters stammte. Als Silvana das Rubinrot im Glas vor dem ersten Schluck betrachtete, dachte sie daran zurück, wie sie als Kind den Großeltern jeden Herbst bei der Weinlese mitgeholfen hatte. Damals flitzte sie zwischen den üppig behangenen Rebstöcken den stotzigen Hang entlang und las die Trauben. Auf dem schmalen Feldweg unter ihr knatterte der Motor des alten Rapid, den ihr Großvater damals noch selbst fuhr, immer mit einer rauchenden Pfeife im Mund, die er nicht einmal zum Sprechen herausnahm. Silvana hatte den aromatischen Rauch gemocht, genauso wie das freundliche Gesicht ihres Großvaters, mit den vielen Lachfältchen um die Augen. Aus dem alten Kassettenrekorder, der in der Fahrerkabine mit Kabelbindern festgebunden war, schallte lüpfige Ländlermusik.

Am Abend nach der anstrengenden Ernte, wenn ihnen die Müdigkeit in den Gliedern steckte, aßen alle Helfer gemeinsam ein deftiges Nachtessen unter dem gewölbten Vordach des Weinkellers. Es gab eine würzige Gerstensuppe mit dunklem frisch gebackenen Brot, dazu eine Käseplatte. Im Schein der Petroleumlampen sprachen die Erwachsenen bei einem Glas Wein über die Ernte und über alles Mögliche. Bald musste Silvana in der herbstlichen Abendluft einen Pullover überziehen. Sie kuschelte sich in die Arme ihrer Mam und lauschte müde dem lauten Zirpen der Grillen, das von den Wiesen zu ihnen hinüberdrang. Die Nacht kam schnell übers Tal, der Geruch von frischem feuchten Gras und Blättern lag in der Luft. Im Widerschein der Tischlichter saßen sie noch lange beieinander.

Auf dem Heimweg nach Chur lief immer leise Musik im Radio. Auf der Autobahn lehnte ihre Mam den Kopf an die Schulter ihres Pas, der am Steuer saß. Manchmal hing sogar fast etwas kitschig der Mond über den westlichen Berggipfeln. In diesen Momenten hatte sich Silvana vollkommen geborgen gefühlt.