14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

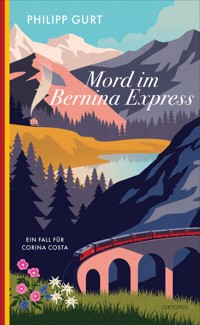

- Herausgeber: OKTOPUS by Kampa

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für Corina Costa

- Sprache: Deutsch

Als der feuerrote Bernina Express zwischen dem Lago Bianco und dem Lej Nair den höchsten Punkt seiner Fahrt erreicht, gellt ein Schrei durch den Zug. Eine japanische Touristin hat eine junge Frau gefunden, die zweifellos Opfer eines Verbrechens geworden ist. Der Mörder muss sich im Zug befinden. Corina Costa, Beamtin der Kantonspolizei Graubünden, der man nachsagt, sie habe ein besonderes Gespür für die Berge und das Verbrechen, steigt inmitten dieser rauen Einsamkeit zu. Während der Ermittlungen erhält die Engadinerin Unterstützung von einem der Passagiere - Dirk Obermann, ein ranghoher Beamter des Bundeskriminalamts Wiesbaden, drängt ihr seine Hilfe auf, um den rätselhaften Fall zu lösen, und sorgt dabei für zusätzlichen Zündstoff.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 174

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Philipp Gurt

Mord im Bernina Express

Roman

Oktopus

FürDaniel HänniLokführer der RhB

Danka vielmola für allas!

Wer eine Reise tut, der kann was erleben …

1

Petra Schmitz blickte aus dem Fenster des fahrenden Bernina Express, der soeben an Pontresina vorbei Richtung Ospizio Bernina ratterte, das auf zweitausend Metern den höchsten Punkt der Zugstrecke markierte. Ein heiserer Pfiff ertönte in einer der lang gezogenen Kurven, in denen der feuerrote Zug stetig an Höhe gewann. Petras Eltern waren damals auf ihrer Hochzeitsreise ebenfalls hier hochgefahren, genau dreißig Jahre war das her. Übrig geblieben war nach vierzehn Jahren Ehe jedoch nur ein hässlicher Scherbenhaufen, aus dem sich die damals pubertierende Tochter vergeblich eine Discokugel zu basteln versuchte.

Dass Petra, mittlerweile dreißigjährig, an diesem kornblumenblauen Sommertag in der ersten Klasse sitzen durfte, war einer deutschen Glücksfee geschuldet. Vor vier Monaten, an einem frostigen Februartag, saß die etwas rundliche und stets gepflegte Altenpflegerin im Wartezimmer ihres Zahnarztes in Ismaning, einer kleinen Gemeinde im Norden des Landkreises München, und blätterte angespannt in der Bunten. Dies tat sie, weil sie Angst hatte, dass bald die Zahnarzthelferin mit einem Lächeln im Gesicht ins Wartezimmer treten, in die Runde der Wartenden blicken und sagen würde: »Fräulein Schmitz? Bitte schön, Sie sind nun dran.« Um sich abzulenken, versuchte Petra die Wettbewerbsfrage im aktuellen Heft zu lösen. Der Hauptgewinn: eine Reise mit dem Bernina Express für zwei Personen. Die Quizfrage dazu lautete: Wie nennen sich die Schweizer auch noch?

Petra musste nicht lange darüber nachdenken, schon kam ihr Schillers Geschichte von diesem Schweizer Freiheitshelden, dem Wilhelm Tell, in den Sinn, die sie in der siebten Klasse hatten lesen müssen. In der Erzählung war öfters von diesen Eidgenossen die Rede gewesen, dem sagenumwobenen Schwur auf der Rütliwiese über dem Vierwaldstättersee und diesem bösartigen Landvogt, dem Gessler. Unvergessen die Stelle im Buch, an der Wilhelm Tell vom Vogt gezwungen wird, mit der Armbrust einen Pfeil durch einen Apfel zu schießen, der auf dem Kopf von Tells Sohn Walterli liegt. Diese Grausamkeit forderte der Landvogt, weil Tell Gesslers Hut nicht gegrüßt hatte, der in Altdorf auf einer Stange hing. Doch Wilhelm Tell wäre nicht der Schweizer Nationalheld geworden, hätte er seinen Pfeil nicht mitten durch den Apfel geschossen und damit das Leben seines tapferen Buben und das seinige gerettet. Als Gessler den wackeren Tell nach dem Schuss fragte, warum er sich denn zwei Pfeile zurechtgelegt habe, da blickte ihn Tell an und antwortete: »Hätte der erste Pfeil mein Walterli getroffen, so hätte der zweite Euch wahrlich nicht verfehlt.«

Petra hatte diese Geschichte geliebt, den aufopfernden Kampf von Unterdrückten gegen die Obrigkeit, und hätte sich gewünscht, dass es in ihrer Zeit damals als Teenagerin einen Tell oder noch besser eine Tellin gegeben hätte. Eidgenossen tippte sie die Antwort in ihr Handy.

Petra hatte einen Moment über diese Wettbewerbsfrage nachdenken müssen und nahm daher an, dass es wohl nicht viele Bunte-Leser gab, die die Antwort wüssten. Normalerweise waren die Fragen in solchen Heften ja immer so simpel, dass böse Zungen behaupteten, dies sei der stetig sinkenden Allgemeinbildung der Deutschen geschuldet. In diesem Fall jedoch war dem nicht so, und daher schien ihr die Gewinnchance höher zu sein als in jedem Heft bisher. Deshalb nahm sie kurzentschlossen am Gewinnspiel teil.

Wochen später, sie hatte den Zahnarztbesuch, das Quiz und die Eidgenossen längst wieder vergessen, erhielt sie eine Mail mit einer Gewinnverkündigung, die sie im ersten Augenblick gleich in den Spam-Ordner verschieben wollte. Doch dann schaute sie genauer hin und erinnerte sich: Sie hatte doch tatsächlich gewonnen!

So fuhr sie diese Bahnstrecke nun zum zweiten Mal in ihrem Leben. Beim ersten Mal war sie im Bauch der Mutter mit an Bord gewesen. Ihre Eltern hatten damals bestimmt noch händchenhaltend in die nun vorüberziehende Berglandschaft geblickt, sich auf das Familienglück gefreut und Pläne geschmiedet. So zumindest stellte Petra sich das vor.

Während sie so ihren Gedanken nachhing, fiel ihr Blick auf den gegenüberliegenden Sitzplatz. Er war leer. Alexandra, Petras beste und eigentlich einzige Freundin, war kurz vor der Reise krank geworden und musste zu Hause bleiben. Deshalb saß Petra nun allein am Fensterplatz. Ihre Tasche hatte Petra auf den ebenfalls freien Sitz neben sich gelegt, das Handy im Gold-Look lag griffbereit auf der Ablage am Fenster. Vor wenigen Minuten hatte sie Alexandra angerufen, denn wie beste Freundinnen es tun, waren sie auch in dieser Situation füreinander da. Petra hatte ihr nach dem kurzen Gespräch noch eine liebe Nachricht getippt, mit Fingern, deren Nägel je eine andere Farbe trugen. Alle waren sie knallbunt, außer der am linken kleinen Finger, den lackierte sie immer schwarz – ihr Markenzeichen sozusagen.

Während die hoch gelegenen, im Sonnenschein gebadeten Alpweiden an ihr vorüberzogen, dachte Petra darüber nach, dass vor dem Streckenbau, zur Zeit von Heidi, deren Großvater, dem grimmigen Alpöhi, und dem immer hungrigen Geissenpeter, bestimmt keiner der hier oben hart krampfenden Eidgenossen geglaubt hätte, dass mal eine Zeit kommen würde, in der Menschen klimatisiert durch diese hochalpine Abgeschiedenheit der Berge reisen und dabei Instagram und Facebook mit Selfies füttern würden. Petra empfand diese Art der Selbstdarstellung mitleiderregend und würdelos und mied die sogenannt sozialen Medien daher konsequent. Und auch im echten Leben war sie unscheinbar und stand nicht gern im Mittelpunkt: Sie war weder groß noch klein, weder dick noch dünn, und auch sonst hatte die Brünette, abgesehen von ihren kunterbunten Fingernägeln, optisch nichts Auffälliges an sich. Ihr war am wohlsten, wenn sie in der Masse des Durchschnitts untertauchen konnte.

Während der Zug unter ihr gleichmäßig ruckelte, hörte Petra neben den Touristeninformationen, die hin und wieder auf Englisch, Deutsch und Italienisch aus den Lautsprechern tönten, der Gruppe Japanerinnen zu, die drei Sitzreihen vor ihr völlig aus dem Häuschen aufsprangen, als hätten sie soeben ein paar Aliens entdeckt, wenn wieder ein paar Kühe irgendwo zwischen Alpenrosen und Findlingen weideten.

Nebst der Fünfergruppe japanischer Touristinnen reisten drei deutsche Frauen mit. Die über Fünfzigjährigen stammten zweifellos alle aus dem schönen Schwabenländle, der Dialekt war unverkennbar. Petra hatte auch diese Frauen nur kurz gesehen, als sie dem Zug zustiegen, sie hatten sich mit einem »Grüß Gott« begrüßt. Nun saß dieses Grüppchen eine Sitzreihe vor den Japanerinnen und schien ebenfalls bei bester Laune.

Zusätzlich zu diesen beiden heiteren Reisegruppen vor ihr saß eine Nonne seitlich von Petra am Fenster auf der anderen Seite des Zuges. Sie saß wie Petra ebenfalls in Fahrtrichtung. Hin und wieder suchte die Ordensschwester lächelnd den Blickkontakt über den Mittelgang hinweg. Wahrscheinlich aus Mitleid, dachte Petra, weil sie allein reiste.

Dann waren da noch weitere Stimmen im Panoramawagen zu hören: die von zwei Franzosen, zwei Italienerinnen, und Petra glaubte, noch Holländisch erkannt zu haben. Doch außer der Nonne sah sie von ihrem Sitzplatz aus keinen der anderen Fahrgäste im Abteil der ersten Klasse.

Alles in allem war der Panoramawagen nur knapp zu einem Viertel besetzt, was Petra nicht wunderte, denn es war Dienstag, der 21. Juni 2022, die letzte Woche, bevor in den meisten Kantonen der Schweiz und auch anderswo die langen Sommerferien begannen – ein Reisedatum, das typisch war für solche Preisausschreiben, da der Zug zu dieser Zeit nicht sonderlich gut gebucht war, was aber aus Petras Sicht durchaus seinen Reiz hatte.

Irgendwann ertönte die Durchsage, dass der Zug in zehn Minuten das Ospizio Bernina erreiche, das direkt am Ufer des Lago Bianco, des weißen Sees, lag. Direkt davor käme aber erst noch der kleine Lej Nair, der schwarze See, der wie ein dunkles Auge dem Himmel entgegenblickte. Die Stimme aus den Lautsprechern wies die Passagiere darauf hin, dass die Seen sich in Fahrtrichtung rechts befänden und dass nebst den unterschiedlichen Farben der beiden Gewässer das Besondere sei, dass deren Abflüsse in unterschiedliche Meere flössen. Die Stimme verkündete dies so gut gelaunt, als führen sie allesamt via Gipfel direkt in den Himmel. Der Zug ratterte derweil weiter durch die hoch gelegenen Weiden. Ein in die Länge gestreckter, schlichter Bau aus Naturstein tauchte mitten in der Weidelandschaft auf. Das muss eine Alp sein, dachte Petra und stand auf, denn ihre Blase drückte.

Erst ging sie in Fahrtrichtung durch das gesamte Abteil der ersten Klasse, vorbei an den Japanerinnen, den Schwäbinnen und den anderen Gästen in den Vorraum des Wagens, doch die Toilette war besetzt. Als sie vor der verschlossenen Tür stand, bemerkte sie, dass sie zuvor so in Gedanken versunken gewesen war, dass sie ihr goldenes Handy auf der Ablage vor dem Fenster vergessen hatte.

Einige Minuten später:

Petra verließ angesäuert das Abteil der ersten Klasse, diesmal entgegen der Fahrtrichtung. Sie war noch nicht auf dem WC gewesen, und nun eilte es. Direkt hinter ihrem Sitzplatz, hinter der automatischen Schiebetür, befand sich im Zwischenraum zum Abteil der zweiten Klasse ein weiteres WC.

Der Zug ruckelte, als sie an die Tür trat und diese nach innen aufschob. Dabei überkam sie ein unangenehmes Gefühl wie eine Gänsehaut. Sie wollte sich gerade umdrehen, als ihr jemand den Hals zuschnürte und sie durch die offene Tür in das WC schob. Der Druck um ihren Hals war so brachial, dass sie keinen Mucks mehr von sich geben konnte, nicht mal ein Gurgeln. Gesteuert von reinem Überlebenswillen versuchten ihre bunt lackierten Nägel, den Angreifer hinter ihr zu krallen, als Petras Sinne bereits schwanden. Die WC-Tür ging hinter ihr zu. Mit der Stirn an den oberen, nicht milchigen Teil des schmalen Fensters gepresst, sah Petra, wie die wilde Berglandschaft sich zusehends verdunkelte wie bei einer Sonnenfinsternis. Auf einem Wanderweg erkannte sie verschwommen eine Familie beim Wandern. Der Bub warf dem Hund einen Stock und rannte dem Tier sofort hinterher. Petra dachte: Der Hund jagt den Stock, der Bub den Hund. Denken war das falsche Wort, es war eher ein neutrales Erkennen der Situation. Petra öffnete und schloss ihren Mund wie ein Karpfen an Land, während die Kraft aus ihren Armen schwand. Der Schrecken stand in ihren weit aufgerissenen Augen, die aussahen, als wollten sie aus den Höhlen entfliehen. Der Zug fuhr eine lang gezogene Kurve, überholte die wandernde Familie. In diesem Moment blickte der Junge durchs Fenster zu Petra. Die Sonne traf in der Rechtskurve das Fenster und erhellte ihr entstelltes Gesicht. Wie in Zeitlupe sah Petra, wie der Junge stehen blieb, sie mit offenem Mund anstarrte, bevor er eine Grimasse schnitt, weil er wohl dachte, dass sie scherze.

Die Familie verschwand aus ihrem Blickfeld. Petras Panik steigerte sich ins Unermessliche, ehe ihr Körper plötzlich wunderbar leicht wurde, worauf sich ihre Angst in befreiende Gleichgültigkeit transformierte. Jetzt wird alles gut, fühlte sie mit beglückender Gewissheit. Ach, so fühlt sich Sterben an?, dachte sie, oder war sie bereits der Gedanke selbst? Und davor hatten die Menschen solch schreckliche Angst – vor dem Sterben, dieser Befreiung aller Fesseln?, ging es ihr durch den Kopf.

Der feuerrote Bernina Express zog gemächlich an einer Herde weidender Kühe vorbei, der heisere Pfiff der Lokomotive schallte durch die Berge und verstummte wieder. Petra hörte noch das Glockengeschell der grasenden Tiere, während die Szenerie vor ihren Augen langsam dunkler wurde. Da verstand sie wie im Halbschlaf schwebend, wer sie soeben umbrachte. Sie war in die Falle getappt! Doch mit dieser Erleichterung im Tod, damit hatte sie nicht gerechnet, denn sie hatte gehofft, das Grauen rechtzeitig aufgehalten zu haben – ein tödlicher Irrtum, wie ihr nun klar wurde. Sie hätte es wissen müssen: Vertrauen ist ein sehr gefährliches Gut, weil es nicht auf Verstand beruht.

Der Zug erreichte den Lej Nair, den schwarzen See. Die Dämmerung des Todes floss hinüber in die längste Nacht, das Bimmeln der Glocken und Schellen verwandelte sich in das unheilige Geläut schwarzer Kirchen, und Petra Schmitz verschwand im lichtlosen Auge der Ewigkeit mit einem allerletzten Gedanken: Sie, die Unscheinbare mit den bunten Fingernägeln, würde zwar hier und jetzt sterben, doch ihre Gegner hatten sie zweifellos unterschätzt – in achtundvierzig Stunden würde das Gericht über sie alle kommen. Der Countdown würde beginnen, sobald ihr Herz aufhörte zu schlagen, dafür hatte sie gesorgt!

Keine zwei Minuten später ertönte der Schrei der neunundvierzigjährigen Sr. Klara. Die Nonne hatte gar nicht gewusst, dass sie so ohrenbetäubend schreien konnte, doch ihr Schrei barg die furchtbare Botschaft des abgrundtief Bösen und ließ die Reisenden der angrenzenden Panoramawagen unverzüglich herbeieilen. Nur die schmächtige Japanerin, die zwischen der Nonne und der halb nach innen aufgestoßenen WC-Tür stand, schien den Schrei nicht zu hören. Wie in Trance verharrte die junge Frau bewegungslos und starrte auf die Tote zu ihren Füßen.

Petra Schmitz lag verdreht auf dem Boden des Zug-WCs, das Gesicht der Tür zugewandt. Ihre Augen zeugten vom Verbrechen und blickten ins Leere, während neugierige Passagiere die Hälse reckten und sich die Hände vor den Mund hielten.

»Ich bin Arzt«, sagte ein grauhaariger Mann mit österreichischem Dialekt und drängte sich zwischen den Passagieren hindurch, die sich im kleinen Vorraum gegenseitig auf die Füße traten. Der Mann war bestimmt schon etliche Jahre Pensionär. Er schob die erstarrte Japanerin etwas zur Seite, ehe er sich vor der Leiche hinkniete. Er schüttelte nach wenigen Handgriffen und Blicken den Kopf. »Die junge Frau ist mausetot, sie wurde offensichtlich erwürgt!« Dann wandte er sein Gesicht zu der Schar über ihm und sagte in die Totenstille des Vorraums hinein: »Sie ist gerade erst gestorben, ihr Mörder muss demnach noch unter uns sein!«

Sichtbares Entsetzen erfasste das kunterbunte Grüppchen, während sich der alte Doktor schwerfällig erhob.

»Uf Zita!«, rief der Zugbegleiter, der hinzueilte, auf Schweizerdeutsch und wedelte die Leute beiseite. Der Fünfzigjährige trug einen schwarzen Anzug und eine rot-schwarze, diagonal gestreifte Krawatte über seinem weißen Hemd. Sein Namensschild hing etwas schief an seiner Brusttasche. In seinem gebräunten Gesicht saß ein gut getrimmter grau melierter Schnauz.

Kaum hatte der Zugbegleiter vom Arzt erfahren, was dieser eben festgestellt hatte, machte er zwei Schritte nach rechts, scheuchte dabei die eng gedrängte Schar beiseite und trat neben die geschlossene Zustiegtür vor die in der Wand eingebrachte Notsprechanlage. Er zückte sichtlich aufgewühlt einen Schlüssel vom Bund und drehte ihn neben dem roten SOS-Buzzer im Schloss, um eine direkte Sprechverbindung zur Lokomotive freizuschalten, denn den Triebzug, die beiden Loks mit dem Passagierwagen in deren Mitte, konnte man durch die angehängten sechs Panoramawagen während der Fahrt nicht betreten.

Die erfahrene Lokomotivführerin Martina Cavelty, die diese Strecke im Schlaf hätte abfahren können, schob ihre Sonnenbrille in ihr kurzes schwarzes Haar, als sie plötzlich die Stimme des Zugbegleiters über die Notsprechanlage vernahm.

Kurz darauf ertönte ihre klare Stimme auf seiner Seite aus dem Lautsprecher: »Mord sagst du? Bist du dir da ganz sicher?«

Der Angesprochene nickte aufgeregt, als könnte sie es sehen, und wiederholte, dass ein Arzt soeben den Tod der Frau festgestellt habe und die Strangulierungsmerkmale am Opfer obendrein so fürchterlich aussähen, dass ein jeder das Grauen erkenne, auch er als Laie.

Cavelty funkte den Fahrdienstleiter in der Betriebszentrale im weit entfernten Landquart an, rapportierte das schier Unfassbare und bat um Anweisungen zum weiteren Vorgehen, denn wie sie trocken feststellte: »Wir haben einen Mörder im Bernina Express!«

2

Wer die vierzigjährige Corina Costa nicht von Berufs wegen kannte, würde bei ihrem Erscheinungsbild nie im Leben glauben, dass sie schon seit jeher ein untrügliches Gespür fürs Verbrechen hatte, sondern sie wohl eher für eine erdverbundene Bergbäuerin halten – was aber genauso richtig war. Corina hatte in den letzten Jahren als Kriminalbeamtin der Graubündner Kantonspolizei, Abteilung Alpinpolizei Engadin, schon die verzwicktesten Fälle gelöst, unschöne Verbrechen aufgedeckt, dem Bösen unerschrocken ins Auge geblickt und dabei dennoch nie das Vertrauen in das Gute in den Menschen verloren.

Wenn die Engadinerin sprach, dann stets ruhig und in einer freundlichen Gelassenheit, als müsste sie die Worte erst aus einem persönlichen Wörterbuch erwählen. Doch berüchtigt war sie für ihr Schweigen. Bei Verhören entlockte sie den Leuten die erstaunlichsten Aussagen, indem sie sie bloß anblickte und beharrlich schwieg, bis sich das Schweigen aufbäumte und kaum mehr auszuhalten war. Auch anhand ihres Gesichtsausdruckes war in solchen Momenten nie zu erkennen, was sie gerade dachte, noch weniger, was sie fühlte. Nicht selten redete sich deshalb ein Verdächtiger im Laufe eines solchen Verhörs um Kopf und Kragen, verstrickte sich in Widersprüche, gab verfängliche Antworten, ohne dass sie danach fragen musste. Corina beherrschte diese Taktik wie niemand sonst.

Der Dienstagmorgen des 21. Juni hatte für Corina Costa geruhsam begonnen – so wie jeder Morgen, ob sie nun in den Dienst musste oder wie heute frei hatte. Dieser Dienstag war aber ein außergewöhnlicher Tag, denn es war der Tag der Sommersonnenwende, der längste und für Corina auch der wichtigste Tag des Jahres.

Unabhängig vom Datum mochte Corina das Erwachen eines jeden neuen Tages in ihrer geliebten Bergheimat: das erste sanfte Licht im Engadin, welches zaghaft aus der Nacht über den mächtigen Berggipfeln auftauchte, als käme es aus einer anderen Welt, dann zögerlich höher stieg, als wollte es nur vorsichtig ins schlafende Tal kommen und damit auch zu Corinas kleinem Hof.

Im Gegensatz zu den massiv gebauten Engadiner Häusern mit den dicken Steinmauern, massigen Fenstersimsen, den Erkern und den Sgraffiti, den aufgemalten Sprüchen an den Fassaden, war Corinas Zuhause aus massivem Lärchenholz gezimmert und bereits über dreihundert Jahre alt. Es stand einsam hoch über dem Dorf Pontresina inmitten einer stotzigen Alpweide und war bergseitig von drei Lärchen behütet.

Corina mochte die Geräusche, die ihr Haus jeden Morgen beim Erwachen machte. Im Sommer waren es nicht dieselben wie im Winter, wenn in der starren Kälte von minus zwanzig Grad und kälter der schwere grüne Kachelofen Wärme im Haus verströmte und das Holz der Wände dabei schwer ächzte. Im Sommer waren die Geräusche heller, sanfter, auch die der Lärchen hinter dem Haus, in deren Zweigen die Vögel munter ihr Morgenlied zwitscherten.

An diesem Dienstag war es kurz nach halb sechs Uhr, als unter Corinas nackten Füßen die Holzdielen knarzten. Am lautesten war die Holztreppe, die steil in den unteren Stock führte, wo es drei Räume gab: Küche, Stube und die kleine Vorratskammer, in der Herr Mäuserich mit seiner Familie wohnte. Der Erdkeller war neben dem Haus in den Hang gegraben und mit einer dicken Tür aus Eichenholz verschlossen.

Wenige Minuten nach dem Aufstehen stocherte Corina mit dem Schürhaken in der Asche im gusseisernen Herd herum, legte Späne ein und entfachte ein Feuer, dann setzte sie den Wasserkessel auf. Sie hatte in der vergangenen Nacht kaum geschlafen, denn sie hatte wie immer den Anbruch des längsten Tages im Jahr kaum erwarten können.

Der Wasserkessel pfiff kurze Zeit später. Mit der frisch gebrühten, übergroßen Tasse Kaffee setzte sich Corina draußen auf die Veranda, als die Kirche weiter unten im Dorf sechs Uhr schlug. Die Sonne stieg hinter Corina über dem Piz Languard auf, während die Berge vor ihr, der Piz Nair und der Piz Surlej, bereits eine Zipfelmütze aus Sonnenschein trugen. Es duftete nach Sommer, und Corina war noch angenehm schläfrig. Gestern Nacht war es spät geworden: Nachdem sie bis in die lauwarme Nacht hinein auf der Veranda, in den Schaukelstuhl gekuschelt, gelesen hatte, trieb es sie nach dreiundzwanzig Uhr zum kleinen Hühnerstall. Sie wollte sich vergewissern, dass alle ihre Hennen drin waren, denn der Fuchs hatte sich eine Woche zuvor drei von ihnen geholt. Das Loch im Zaun hatte sie umgehend repariert, denn ihre Hühner waren ihr wichtig, und sie sagte sowieso all ihren Tieren, wenn immer möglich, Gute Nacht.

Mit einer alten Petroleumlampe in der Hand blickte sie letzte Nacht in den kleinen Stall. Die Hühner hockten in der Dunkelheit auf ihren Stangen und schliefen, auch der stolze Hahn, der jeden Morgen so laut krähte, als müsste er die ganze Welt von sich überzeugen. Corina warf danach noch einen Blick in den Geißenstall. Auch in diesem fühlte sie diese nächtliche Ruhe der Tiere, leise erklang eines der Glöcklein. Zu guter Letzt ging sie am Bau ihres zahmen Murmeltiers Fred vorbei, den er vor ihrem Haus in der umzäunten Weide gegraben hatte.

Sie hatte ihn vor vier Jahren auf einer Bergtour verletzt vorgefunden. Der arme Kerl lag zitternd im ruppigen Frühlingswind zwischen Schneefeldern im braunen Gras. Corina hatte sofort erkannt, dass es ein Jungtier war. Wahrscheinlich hatte der Evla, der Steinadler, ihn nicht richtig erwischt. Der kleine Murmeli-Junge pfiff ängstlich, als sie ihn liebevoll in ihren Rucksack steckte, nachdem sie diesen dafür leer geräumt hatte. Dann blieb er still, weil die Dunkelheit im weichen Rucksack ihn bestimmt an seine Höhle erinnerte. Den Sommer über hatte sie ihn bei sich zu Hause gesund gepflegt. Bald bewegte er sich frei rund ums Haus oder hockte mit ihr auf der Veranda, und bevor der Winter kam, grub er sich einen Bau vor dem Haus, sammelte Heu und kam erst im Frühling wieder hervor, nachdem die milde Frühlingssonne den Schnee vertrieben hatte. Seither waren sie Freunde. Er schlief sogar öfters im Haus, auf dem großen Sessel neben Corinas Bett.

Corina war letzte Nacht vor Freds Bau getreten und hatte auch ihm eine gute Nacht gewünscht. Danach ging sie die fünfzig Meter zum Haus hoch, zurück auf die Veranda. Dort stellte sie die Petroleumlampe auf den kleinen Tisch neben dem Schaukelstuhl, auf dem noch ihr Buch lag. Doch sie mochte nicht mehr weiterlesen. Die Vorfreude auf die Sommersonnenwende trieb sie dazu, noch aufzubleiben und barfuß unter dem Sternenhimmel durch die Weide den Berg hochzugehen.