9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Gesammelte Schriften der Malerin, Essayistin und Kunstgelehrten Anita Albus. Ihre filigranen kleinformatigen Gemälde und ihre kunsthistorischen Essays haben Anita Albus berühmt gemacht. »In den Bildern von Anita Albus sehen wir die Dinge auf eine Weise, die wir verlernt oder vergessen hatten.« Was Claude Lévi-Strauss über Anita Albus' Malerei sagt, gilt ebenso für ihre Schriften. Zu unterschiedlichen Anlässen schreibt und spricht sie über Marcel Proust, Jan Vermeer und Jean-Henri Fabre, erzählt von zwei kleinen Kohlmeisen und einer Schleiereule und von der Lust des Kochens. Diese Geschichten, Essays und Marginalien versammelt der vorliegende Band zu einem ganz außergewöhnlichen Spiegel ihres sinnlichen Denkens und ihrer exakten Formulierungskunst.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 168

Veröffentlichungsjahr: 2014

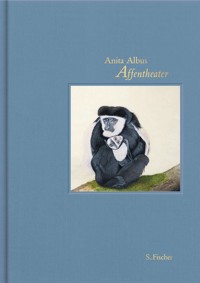

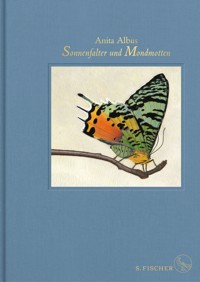

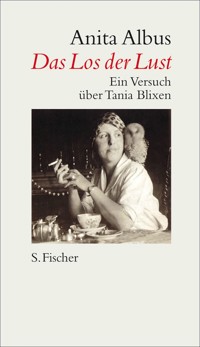

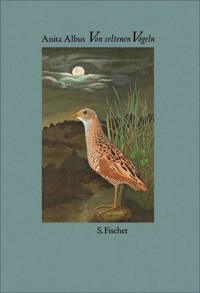

Ähnliche

Anita Albus

Käuze und Kathedralen

Geschichten, Essays und Marginalien

Über dieses Buch

Gesammelte Schriften der Malerin, Essayistin und Kunstgelehrten Anita Albus

hre filigranen kleinformatigen Gemälde und ihre kunsthistorischen Essays haben Anita Albus berühmt gemacht. »In den Bildern von Anita Albus sehen wir die Dinge auf eine Weise, die wir verlernt oder vergessen hatten.« Was Claude Lévi-Strauss über Anita Albus‘ Malerei sagt, gilt ebenso für ihre Schriften. Zu unterschiedlichen Anlässen schreibt und spricht sie über Marcel Proust, Jan Vermeer und Jean-Henri Fabre, erzählt von zwei kleinen Kohlmeisen und einer Schleiereule und von der Lust des Kochens. Diese Geschichten, Essays und Marginalien versammelt der vorliegende Band zu einem ganz außergewöhnlichen Spiegel ihres sinnlichen Denkens und ihrer exakten Formulierungskunst.

»Ihre Bücher sind Ereignisse – jenseits der Bestsellerlisten.« Hubert Spiegel, Börsenblatt

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Book

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014

Covergestaltung: buxdesign, München

Coverabbildung: Anita Albus

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-402991-7

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

»Erinnerung ist das Leben selbst«

Der gelbe und der blinde Fleck

Die gemordeten Kathedralen

Das anmutige Rätsel des Erdbeerbaums

Es war einmal Europa

Schwarze Schwungfeder der Verheissung

Der sechste Sinn

D’Arcy Wentworth Thompson Gelehrter, Sammler, Morphologe

Findelvögel

Das Tier

Laudatio zum Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa auf Josef H. Reichholf

Dankrede zur Verleihung des Friedrich-Märker-Preises für Essayistik

Vorstellungsrede vor der Akademie für Sprache und Dichtung

Dankrede zum Johann-Heinrich-Merck-Preis für Essayistik

Kunst kommt von Kochen

Die Gaben der Schildkröte

Muttersprache

Echonamen aus Uppsala

Darwins Denken

Zeitgebilde

Quellenverzeichnis

»Erinnerung ist das Leben selbst«

Zum hundertsten Geburtstag von Claude Lévi-Strauss

Ein zauberhaftes Bild, von Raymond Lévi-Strauss, dem Vater des Ethnologen, im Sommer 1910 in Öl auf Leinwand gemalt, zeigt den kleinen Claude in spitzengesäumtem Kleid mit Puffärmeln auf dem Schoß seiner Großmutter Lea, die ihm ein Stoffkinderbuch hinhält, das er seit nunmehr achtundneunzig Jahren betrachtet und eben umblättern will. Aus dieser Zeit seiner frühen Kindheit, als er noch im Kinderwägelchen sitzend von seiner Mutter spazierengeführt wurde, stammt eine von ihr überlieferte Anekdote. Sie kam mit ihm an den Ladenschildern von Metzgerei und Bäckerei – boucherie und boulangerie – vorbei, als er ausrief, die ersten drei Buchstaben müßten bou heißen, weil es hier wie dort die gleichen seien. Der Ethnologe hat darin die ihn auszeichnende strukturalistische Intuition erkannt, die tief verwurzelte Freude an der Entdeckung von Invarianten. Ein Romancier, den Lévi-Strauss zu seinen geistigen Ahnen zählt, war mit der gleichen Intuition begabt. In den »Notizen über Literatur und Kritik« beschreibt Marcel Proust den ihm eigenen Spürsinn für Relationen als den Knaben in sich, der selig zwischen Ruinen spielt. Dessen Glück währt so lange, wie sich ihm etwas Allgemeines zwischen zwei unterschiedlichen Erscheinungen offenbart. »Er stirbt unverzüglich im Besonderen« und lebt unmittelbar wieder auf, wenn er »zwischen zwei Ideen, Eindrücken oder Empfindungen, zwischen zwei Büchern eines Autors oder zwei Bildern ein und desselben Malers eine tiefe Verbindung entdeckt.«

So verschieden sie als Personen auch erscheinen, der vor seinem Rückzug aus der mondänen Gesellschaft redselige Charmeur und der schweigsame Verbündete vom Aussterben bedrohter Indianer, ihrer strukturalistischen Intuition entspricht die gleiche Moral. Zum Stichwort »Arbeit« notiert Lévi-Strauss: »Mittel, ein gutes Gewissen zu haben«, während Proust vom »Moralinstinkt« spricht, der zu vollbringen gebiete, was am schwersten fällt, »um unsere Schwächen und Laster aufzuwiegen«. »Nicht vergessen«, mahnt er in den »Notizen«, »Bücher sind das Werk der Einsamkeit und die Kinder des Schweigens. Die Kinder des Schweigens dürfen nichts mit den Kindern des Geredes gemein haben, den Gedanken, die aus dem Wunsch, etwas zu sagen, aus einem Tadel, einer Meinung, d.h. einer unklaren Idee geboren sind.«

Paroles données ist der schöne Titel des Buches von Lévi-Strauss, das einen Überblick der Vorlesungen und Konferenzen gibt, die er von 1951 bis 1982 in freier Rede an der École pratique des hautes études und am Collège de France abgehalten hat. Der Meister, dessen Werk jüngst in die Pléiade aufgenommen wurde, ist auch ein Meister mündlicher Rede. Lang ist die Liste seiner Bücher, Artikel und Vorträge, fast ebenso lang die der Gespräche, die mit der Veröffentlichung einzelner Werke verbunden waren. Die Bibliographie in der Festschrift zu seinem sechsundneunzigsten Geburtstag, die 2004 in den Éditions de l’Herne erschien, führt von 1958 bis 2002 siebzig Interviews auf.

Alles hat seine Zeit und seinen Ort, die gedeihliche Abgeschiedenheit beim Herausschälen von Sinngeflechten aus Hunderten von Mythen Süd- und Nordamerikas und ihren tausend Varianten wie die klaren Erläuterungen zu Leben und Werk in der Öffentlichkeit. Mit der Gelassenheit des Stoikers hat sich Lévi-Strauss den repetitiven Fragen seiner Mitmenschen gestellt. Die denkwürdigste Antwort auf die immer wiederkehrende, was seine jüdische Herkunft ihm bedeute, hat er 1981 den Besuchern des Musée de Cluny im Katalog der jüdischen Sammlung anvertraut. Die Judaica des Musée de Cluny in Paris stammen aus der Sammlung seines Urgroßvaters väterlicherseits. Der Komponist Isaac Strauss, 1806 in Straßburg geboren, war gegen Ende der Regentschaft von Louis-Philippe und während des Zweiten Kaiserreiches Leiter des Ballorchesters bei Hofe. Der ungestüme Dirigent »zerbrach regelmäßig mehrere Violinbögen, und es hieß, man könne an der Lage seiner Krawatte, die im Laufe der Nacht dreimal seinen Hals umwanderte, die Uhrzeit ablesen«. Illustre Gäste verkehrten in der Villa Strauss in Vichy. Lea Strauss, zweitjüngste von fünf Töchtern, erzählte gern, daß sie als Siebenjährige von Rossini auf die Stirn geküßt wurde, woraufhin sie schwor, »sich nie wieder das Gesicht zu waschen, um die Spur der göttlichen Lippen zu erhalten«. Isaac Strauss arbeitete mit Berlioz zusammen, und Offenbach überließ es ihm, einige seiner berühmten Quadrillen zu schreiben. Die Arien der Belle Hélène, des Orphée aux enfers und der Grande-Duchesse de Gerolstein durchtönten die Kindheit von Claude Lévi-Strauss. Für die Wagner-Begeisterung seines Vaters hatte dessen Mutter wenig Sinn. In Leas Ohren klang die Tannhäuser-Ouvertüre »wie das wirre Geräusch von Wasser, das zu kochen beginnt«.

Ein doppeltes Band vereint Lévi-Strauss mit seinem Urgroßvater: die Liebe zur Musik und die zu den bildenden Künsten, denn der Komponist war auch ein leidenschaftlicher Kunstsammler, »in jener verflossenen Zeit, als die verschmähten Schätze, selbst bei den Trödlern, für ihre Ehrenrettung nur auf den Scharfblick eines Vetter Pons warteten«. Die Reste seiner Sammlungen wurden von Lea, ihrer Schwester und den Kindern der Strausstöchter selig in ihren ältlichen Wohnungen gehütet. Dort erwarb der kleine Claude seine ersten Kenntnisse in Kunstgeschichte und seinen Geschmack an Dingen alter Zeit. Seit den Plünderungen der Deutschen sind fast alle gehüteten Schätze der Familie verschollen.

Die Erinnerung an seinen Urgroßvater hält für Lévi-Strauss »die Glieder einer Kette zusammen. Durch jene, die ich kannte und die ihn kannten, dessen Mutter, aber ich weiß nicht warum, anscheinend nur knapp der Guillotine entging, fühle ich mich einem anderen Jahrhundert zugehörig, weniger durch das Vermächtnis zweifelhafter Chromosomen, die für gemeine Leidenschaften verantwortlich sind, als durch die seit der Kindheit aufrechterhaltene Vertrautheit mit Objekten sinnlicher Natur, musikalische, plastische oder dekorative. Zu ihnen gehören die in dieser Ausstellung erneut vereinten, die anzusehen man mich einst mitnahm in den Saal, den das Musée de Cluny ihnen dauerhaft gewidmet hatte, und wo ich durch die Inschrift des Namens Isaac Strauss auf der Türfront von einem Gefühl durchdrungen war, daß sie nicht nur durch ihre ursprüngliche Herkunft, sondern durch die Verknüpfung mit der ganzen Vergangenheit meiner Familie ein Teil meiner selbst sind, oder besser gesagt, in mehr als einem Sinn war ich ein Teil von ihnen.«

Teil der jüdischen, Teil der französischen Geschichte. Seit Generationen assimiliert, war die Familie selbstverständlich patriotisch gesonnen. Der achtjährige Claude ließ es sich nicht nehmen, während des Krieges mit seinen kleinen Ersparnissen begeistert zum Erhalt der französischen Armee beizutragen. Ansonsten wanderte sein Taschengeld seit seiner Schulzeit zu den Trödlern. Sein Vater förderte seine Liebe zu exotischen Raritäten, indem er seine schulischen Leistungen, außer mit gemeinsamen Besuchen des Louvre, mit japanischen Farbholzschnitten belohnte.

Mit dem ersten seiner »Bilder der fließenden Welt«, den ukiyo-e, gestaltet er in einer Schachtel das Modell eines japanischen Interieurs. Er übt sich als Maler, spielt Geige und versucht, eine Oper zu komponieren. Schauen, Lauschen, Lesen – nach wiederholter Lektüre eines gekürzten Don Quichote, den man dem Zehnjährigen schenkt, kann er sein Lieblingsbuch auswendig. Chateaubriand, Rousseau, Balzac, Proust, Autoren, die er ein Leben lang immer wieder lesen wird, beginnt er im Jünglingsalter zu entdecken. Während der Ferien in der Bretagne und Normandie und, ab 1920, in den Cevennen, übt er sein Auge an Werken der Natur, an Steinen und Muscheln, Gräsern, Blumen und Bäumen, an Pilzen und an allem Getier. Wie in Traurige Tropen geschildert, ergreift ihn am Hang einer Hochebene im Languedoc das Wunder der Verschmelzung von Zeit und Raum, als er bei der Betrachtung eines verborgenen Risses im Felsgestein, wo einst zwei Ozeane aufeinander gefolgt sind, zwei Ammonshörner entdeckt, deren unterschiedlich geformte Windungen bezeugen, daß sie im Abstand von einigen zehntausend Jahren entstanden sind.

Wie das Samenkorn eines Baumriesen, in dem das Programm künftiger Entfaltung schlummert, erscheint das in Traurige Tropen eingegangene Fragment eines Romans, das er 1935 während seiner ersten Überfahrt nach Brasilien auf dem menschenleeren Deck des Schiffes »im Zustand der Gnade« verfaßt hat: das mit unüberbietbarer Sinnesschärfe dargestellte Schauspiel eines Sonnenuntergangs, in dem sich die atmosphärischen Ereignisse des verflossenen Tages zusammenballen. »Die Erinnerung ist das Leben selbst, wenn auch ein Leben anderer Art«, sagt uns der »Sonnenuntergang«. Die Poesie dieser Schilderung verdankt sich der vollkommenen Durchdringung des Sinnlichen mit dem Intelligiblen, der Beseelung von Wolken und Gestirn, deren Verwandlungen zugleich die Gesetze der Wolkenbildung und Lichtbrechung spiegeln. Das künstlerische Genie, das sich darin wie im weiteren Werk von Lévi-Strauss offenbart, entspricht dem von Proust beschriebenen, es »wirkt nach Art sehr hoher Temperaturen, welche die Macht besitzen, die Atome aus ihren Verbindungen zu lösen und sie im absolut anderen und einem anderen Typus entsprechenden Ordnungen neu zu gruppieren«.

Die Analyse der Elementaren Strukturen der Verwandtschaft, 1948 der Sorbonne als Dissertation vorgelegt, ist während der Emigration in New York entstanden, wo Lévi-Strauss die Grundlagen seiner ethnologischen Kenntnisse durch das tägliche Studium im »Americana«-Saal der New York Public Library erwarb. Die bedeutsamste Begegnung dieser Jahre als Lehrer an der New School for Social Research, Mitbegründer und Generalsekretär der École libre des hautes études de New York und Freiwilliger der Forces françaises libres, war die durch Alexandre Koyré vermittelte mit Roman Jakobson, durch den er die strukturale Linguistik entdeckte und der ihm bis zum Tode ein brüderlicher Freund bleiben sollte. Auch für die Entfaltung seiner Fähigkeit, aus Werken »primitiver« Kunst das Denken herauszulesen, das sich in ihnen verdichtet hat, war für Lévi-Strauss New York der ideale Ort, der damals ein wahres Paradies für Sammler von Objekten versunkener Welten war. Die Erinnerung an die glückselige Sammlerzeit, als er die Streifzüge zu den Händlern in Gesellschaft seiner Freunde Max Ernst und André Breton unternahm, hat er 1977 für den Katalog der Ausstellung »Paris-New York« im Centre Pompidou in einem glänzenden Prosastück eingefangen: »New York, post- et préfiguratif«.

Die Erinnerung ist das Leben selbst. Fünfunddreißig Jahre nach der Niederschrift des »Sonnenuntergangs« bildet die Erinnerung daran im Nackten Mensch, dem letzten Band der wie ein Opernzyklus komponierten Mythologica, das Ende vom Ende. Die Sonnenoper am Himmel bildet nun das Modell dessen, was sich bei der Mythenanalyse vollzieht: die allmähliche Entfaltung der Sinngeflechte, die in tausend Farben schillernd langsam aufblühen und sich wieder schließen, »um in der Ferne zu versinken, als hätte es sie niemals gegeben«, ein Schauspiel, das, auf das Schicksal der Menschheit, aller Lebensformen und der Erde selbst übertragen, als Sinnbild der Hinfälligkeit erscheint.

Als Claude Lévi-Strauss heute vor hundert Jahren das Licht der Welt erblickte, gab es eineinhalb Milliarden Menschen auf Erden. Demnächst werden es sieben Milliarden sein. Zwischen 1900 und 2000 haben mehr Menschen gelebt als in der ganzen Zeit seit dem Auftauchen von Homo sapiens. Die Verarmung der Natur und der Verlust der »Schätze des Glaubens, der Sitten, Gebräuche und Institutionen, die im Laufe von Jahrhunderten entstanden waren und sich entwickelt hatten wie seltene tierische und pflanzliche Arten«, ist unserer Übermacht geschuldet. Wie Lévi-Strauss im dritten Band seiner Tetralogie gezeigt hat, liegt der Ursprung guter Sitten in »einer Ehrerbietung gegenüber der Welt«. Es ist eine »Lektion in Bescheidenheit«, die uns die wilden Denker mit ihren Mythen erteilen. Sie lehren uns, »daß eine wohlgeordnete Menschheit nicht mit sich selbst beginnt, sondern die Welt vor das Leben setzt, das Leben vor die Menschen und die Achtung der anderen Wesen vor die Selbstliebe; und daß selbst ein Aufenthalt von ein oder zwei Millionen Jahren auf dieser Erde, da er auf alle Fälle ein Ende haben wird, nicht irgendeinem Volk, und sei es auch das unsere, als Entschuldigung dafür dienen kann, sie sich gleich einem Ding anzueignen und sich darin schamlos und rücksichtslos zu verhalten.«

Als unbestechlicher Zeitzeuge hat Lévi-Strauss immer wieder auf die Verkümmerung der Sinne und die kulturelle Enteignung in unserer Zivilisation aufmerksam gemacht. Auf eine Umfrage von 1965 zur Kunst im Jahre 1985, konstatierte er, daß sich unsere Gesellschaft schon seit vielen Jahren selbst mystifiziere, indem sie eine Kunst hochhalte, die nur die Form einer Kunst sei, »gerade gut genug, ihr die Illusion zu verschaffen, eine zu haben«. Im selben Jahr befragt, welche Tatsachen, Entdeckungen, Bücher, Gemälde der letzten zwanzig Jahre er in die fünfundzwanzig Fächer eines Kastens einschließen würde, wenn dieser für die Archäologen des Jahres 3000 irgendwo in Paris begraben werden sollte, antwortete er, daß fünfundzwanzig Fächer gewiß nicht ausreichen würden, um die Dokumente über die letzten, im Verschwinden begriffenen »primitiven« Gesellschaften aufzunehmen sowie »Exemplare tierischer und pflanzlicher Arten, die bald vom Menschen ausgerottet sein werden, Proben von Wasser und Luft, die noch nicht von Industrieabfällen verpestet sind, Beschreibungen und Bilder von Landschaften, die zivile und militärische Einrichtungen in kurzem verwüstet haben werden«. Zu entscheiden, welche literarischen und künstlerischen Werke der letzten zwanzig Jahre wert seien, ein Jahrtausend zu überleben, welche wissenschaftlichen Theorien und Apparate dann nicht veraltet sein würden, sei so anmaßend wie vergeblich. Besser sei es, unseren fernen Nachfahren »Zeugnisse über all die Dinge zu hinterlassen, die sie aufgrund unserer und unserer Nacheiferer Missetaten nicht mehr kennen werden: die Reinheit der Elemente, die Vielfalt der Lebewesen, die Anmut der Natur und die Sittsamkeit der Menschen.«

Der gelbe und der blinde Fleck

»Entgegen dem Gemeinplatz besteht die Malerei nicht in der zweidimensionalen Darstellung dreidimensionaler Objekte, sondern in der Verwandlung dreidimensionaler Objekte in ein anderes Objekt, das ebenfalls drei Dimensionen hat: das Gemälde.«

Claude Lévi-Strauss

Einzige Zierde der armseligen Zelle, in der Proust die letzten drei Jahre seines Lebens verbrachte, waren seine Manuskripte in Gestalt der cahiers und paperoles[1], die sich auf dem Kamin, auf dem »Schaluppe« genannten Bambustischchen und auf einem zweiten Tisch neben seinem Bett türmten. »Indem ich hier oder dort ein zusätzliches Blatt anheftete, würde ich mein Buch zusammenfügen – ich wage nicht in ehrgeiziger Weise zu sagen, wie man eine Kathedrale baut, sondern nur ganz einfach, wie man ein Kleid entstehen läßt.«[2] Das Handwerk seiner Wahl, beschied er die Anfrage eines Journalisten, wäre genau das von ihm ausgeübte: die Schriftstellerei. Der Trennung von manueller und geistiger Tätigkeit mochte er sich nicht anschließen. »Der Geist führt die Hand.« Seine Zeugen sind Chardin und Leonardo. Eine Sache des Herzens und cosa mentale ist die Malerei, und galt das nicht sogar für die körperlichen Übungen der Liebe, was sie mitunter so anstrengend machte? Sollte es aber eines Tages gar kein Schreibpapier mehr geben, würde es ihm eine Ehre sein, den Menschen statt des himmlischen Brotes das alltägliche zu backen.[3]

An dem Ende der Suche nach der verlorenen Zeit angelangt, vergleicht der Erzähler sein Handwerk mit dem seiner Dienerin Françoise, die er mal als Flick-Schneiderin schildert, mal als Köchin, die mit der Sorgfalt eines Michelangelo im Marmorbruch auf dem Markt die Fleischstücke zur Anreicherung des Gelées auswählt, das in mächtigen Kristallen, »wie Blöcke aus durchsichtigem Quarz«, ihren kalten Rinderschmorbraten umgibt.[4] Wie das Gelée des so geschätzten bœuf à la mode de Françoise die erstarrte Reduktion eines geklärten Fonds aus allerlei Fleischstücken, Knochen und Aromaten darstellt, so sind die Figuren der Recherche aus Körperteilen, Gesten, Wesenszügen, Redeweisen, Denkgewohnheiten von unterschiedlichen Menschen rekonstruiert, denen Proust auf dem »Markt« des mondänen Paris begegnet war. Bergotte à la mode de Marcel ist mit einer Prise Bergson und einem Hauch Barrès aromatisiert und mit der roten Schneckenhausnase von Renan angereichert, während sich seine Marotte, die Schönheit eines Werkes durch eine aus dem Kontext gerissene Einzelheit zu erklären, der Verschmelzung einer Untugend von Anatole France mit einer kleinen Schwäche von Ruskin verdankt: »Sicher war das Bedürfnis, von der vorhergehenden Generation mit ihrer Neigung zu Abstraktionen und Gemeinplätzen abzurücken, der Grund, weshalb Bergotte, wenn er von einem Buch etwas Gutes sagen wollte, immer irgendeine bildhafte Szene, eine Impression ohne Bedeutung (in intellektueller Hinsicht) zitierte und hervorhob. ›Ach ja, sagte er dann, das ist wirklich gut! Da kommt ein kleines Mädchen vor mit einem orangefarbenen Schal. Das ist gut, das ist gut!‹ oder: ›Ja richtig, da ist eine Stelle, wie ein Regiment durch eine Stadt zieht, o ja, das ist gut!‹«[5]

Die Liebe zum Detail ist das eine, etwas anderes die Vergötzung des Partikularen. Selbst in den Schriften des geliebten Ruskin fand Proust den Keim dieser Idolatrie, die er als ein Hauptgebrechen des menschlichen Geistes ansah und in der er die intellektuelle Lieblingssünde der meisten Künstler, ihre felix culpa erkannte. »Es kommt einer einzelnen Form nicht zu«, erklärt er in »Pastiches et mélanges«, »so schön sie auch sein mag, ihren Wert aus etwas anderem zu beziehen als dem Anteil an der unendlichen Schönheit, der in ihr Gestalt angenommen hat: nicht einmal der Blüte des Apfelbaums, nicht einmal der Blüte des Weißdorns.« Seine Abschweifung über Abgötterei beschließt er mit dem Satz: »Ich verehre nicht den Weißdorn, ich gehe ihn betrachten und atme ihn ein.« Sollte er etwa ein Bild schöner finden, nur weil es eine Weißdornhecke darstellt? Er, der nichts Schöneres als den Weißdorn kennt, will doch wahrhaftig bleiben und weiß, »daß die Schönheit eines Gemäldes nicht von den Dingen abhängt, die darauf abgebildet sind.«[6]

In den »Notizen zu Literatur und Kritik« versucht er, die ihm eigene Gabe, die in einem ausgeprägten Sinn für Relationen zum Ausdruck kam, als Jungen zu fassen, der selig zwischen Ruinen spielt. Sein Glück währt solange, wie sich ihm etwas Allgemeines zwischen zwei unterschiedlichen Erscheinungen offenbart. »Er stirbt unverzüglich im Besonderen« und lebt erst wieder auf, wenn er zwischen zwei Ideen, Eindrücken oder Empfindungen, zwischen zwei Büchern eines Autors oder zwei Bildern ein und desselben Malers eine tiefe Verbindung entdeckt, »die gleichen Kurvenlinien von Profilen (…), ein und dasselbe Stoffstück, ein und denselben Stuhl, die bei beiden Bildern etwas Gemeinsames zeigen: die Vorliebe und das geistige Wesen des Malers.« Eine Fußnote, in der er die Entdeckung einer Übereinstimmung zwischen einem idealen Buch und einem idealen Bild, die beide aus der Relation zwischen zwei realen Werken hervorgegangen sind, als Gipfel des Glücks beschwört, endet mit einer Satz-Ruine, die dem Leser verrät, an welchen Maler er dabei dachte: »Wenn er zwischen zwei Bildern von Ver Meer …«[7]

Bevor er 1921 im Jeu de Paume »das schönste Bild der Welt« wiedersah, kannte er von Vermeer fünf Bilder. Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge und die Ansicht von Delft hatte er im Herbst 1902 in Begleitung seines Freundes Bertrand de Fénelon im Mauritshuis in Den Haag gesehen, den