43,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

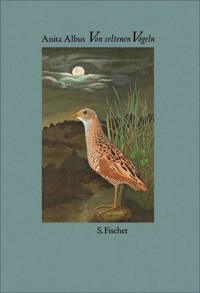

›Von seltenen Vögeln‹: Die Malerin und Schriftstellerin Anita Albus hat einen Vogelthriller geschrieben, ein faszinierendes und bewegendes Buch über ausgestorbene und vom Aussterben bedrohte Vogelarten, in dem sich Naturgeschichte und Kriminalbericht mischen. Malend und schreibend stellt sie überzeugend dar, dass das Aussterben der Arten nicht nur als Naturverlust, sondern, wesentlicher, als Kulturverlust zu beklagen ist, denn mit jeder verlorenen Spezies geht eine »Welt« unter, die sich im menschlichen Geist – in den Künsten, der Mythologie, der Wissenschaft – gespiegelt hat. Spannend und anschaulich, provokant und amüsant, wendet sich dieses Buch sowohl an den wissenschaftlich Interessierten, als auch an den ›naiven‹ Vogelliebhaber. Ein weiterer Meilenstein im erstaunlichen essayistischen Oeuvre von Anita Albus.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 337

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Anita Albus

Von seltenen Vögeln

Über dieses Buch

›Von seltenen Vögeln‹:

Die Malerin und Schriftstellerin Anita Albus hat einen Vogelthriller geschrieben, ein faszinierendes und bewegendes Buch über ausgestorbene und vom Aussterben bedrohte Vogelarten, in dem sich Naturgeschichte und Kriminalbericht mischen. Malend und schreibend stellt sie überzeugend dar, dass das Aussterben der Arten nicht nur als Naturverlust, sondern, wesentlicher, als Kulturverlust zu beklagen ist, denn mit jeder verlorenen Spezies geht eine »Welt« unter, die sich im menschlichen Geist – in den Künsten, der Mythologie, der Wissenschaft – gespiegelt hat. Spannend und anschaulich, provokant und amüsant, wendet sich dieses Buch sowohl an den wissenschaftlich Interessierten, als auch an den ›naiven‹ Vogelliebhaber. Ein weiterer Meilenstein im erstaunlichen essayistischen Oeuvre von Anita Albus.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2005 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: buxdesign, München

Coverabbildung: Anita Albus

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-403696-0

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

[Widmung]

Erster Teil - Untergegangene

Taubenfinsternis

Sittichbräuche

Speervogeltreiben

Araeinsamkeit

Zweiter Teil - Bedrohte und Gefährdete

Der wundersame Waldrapp

Der verlorene Waldrapp

Der Waldrapp lässt grüßen

Vom Felsband zum Brutbrett

Marokko und Maremma

Der scheue Wachtelkönig

Der unheimliche Ziegenmelker oder Die eigensinnige Nachtschwalbe

Die schöne Schleiereule

Die kühne Sperbereule

Der weise Eisvogel

Königsfischer und sein Neffe

Nachwort

Buffon: Abhandlung über die Natur der Vögel

Anhang

Namen und Maße

Waldrapp

Wachtelkönig

Ziegenmelker

Schleiereule

Sperbereule

Eisvogel

Glossar

Abgekürzt zitierte Literatur

Abbildungsverzeichnis

Personenregister

Für

Isabel & Maximilian

Georg Flegel, Stilleben mit Eisvogel.

Erster Teil

Untergegangene

Taubenfinsternis

»So sterben dahin die Geschlechter der Menschen. Es verhallt die rühmliche Kunde der Völker. Doch wenn im Sturm der Zeiten die Werke schaffender Kunst zerstieben, so entsprießt ewig neues Leben aus dem Schooße der Erde. Rastlos entfaltet ihre Knospen die zeugende Natur: unbekümmert, ob der frevelnde Mensch (ein nie versöhntes Geschlecht) die reifende Frucht zertritt.« Alexander von Humboldt

Es war ein sonniger Tag in Kentucky, als sich John James Audubon im Herbst 1813 von seinem Haus in Henderson auf den Weg nach Louisville machte. Er ritt zügig durch die dürren Ebenen den Ohio entlang. Wenige Meilen jenseits von Hardinsburgh tauchte gegen Mittag am Horizont die schwarze Wolke eines Wandertaubenzugs auf. Die von Nordosten nach Südwesten fliegenden Scharen näherten sich mit einer Geschwindigkeit von hundert Stundenkilometern. Bald war die Luft von Tauben erfüllt, im Nu der Himmel verdunkelt wie bei einer Sonnenfinsternis. Schmelzenden Schneeflocken gleich regnete der Vogelmist auf Audubon herab. Das unablässige Schwirren der Flügel lullte seine Sinne ein. Gegen den Schlaf kämpfend stieg er vom Pferd. Vergeblich versuchte er mit dem Bleistift im abgeschirmten Skizzenbuch die Anzahl der Scharen durch Tupfen festzuhalten. Einhundertdreiundsechzig in einundzwanzig Minuten. Aber das stellte nur einen winzigen Ausschnitt des hoch über ihm dahinrauschenden Vogelzugs dar, der sich vom Ohio bis zu den weit in der Ferne sichtbaren großen Wäldern erstreckte und noch lange kein Ende nahm.

Während Audubon in einem Wirtshaus an der Mündung des Salt River in den Ohio auf sein Mittagessen wartete, konnte er verfolgen, wie die unermeßlichen Myriaden von Wandertauben weiter in hoher Luft über das unfruchtbare Land strichen. Solange die Millionen feuerroter Taubenaugen keine Wälder mit Bucheckern und Eicheln, keine Felder mit Weizen oder Reis für Millionen pechschwarzer Schnäbel erspähten, würde sich keine einzige Taube niederlassen. Versuchte ein Falke einen Vogel aus der Schar zu reißen, schossen die Tauben unter dem Donnerrollen ihrer aneinanderschlagenden Fittiche zu einer festen Masse zusammen. Wie ein lebendiger Strom stürzten sie dann geballt hernieder, »schossen in welligen und winkeligen Linien vorwärts, fielen bis zum Boden herab, strichen über ihm mit unvorstellbarer Geschwindigkeit dahin, stiegen dann senkrecht empor, einer mächtigen Säule vergleichbar, und nachdem sie die Höhe wieder erreicht, sah man sie innerhalb ihrer fortlaufenden Reihen kreisen und sich winden, gleich den Spiralen einer gigantischen Schlange«.[1] Ergriffen von der Schönheit des Schauspiels, beobachtete der Vogelmaler, wie nunmehr eine Schar nach der anderen an eben der Stelle zusammenschoß, an der die eine Taube den Krallen des Falken entronnen war, und in Abwesenheit des Räubers genau dieselben Winkel, Wellen und Windungen als lebendiger Strom in die Lüfte schrieb wie die angegriffene Schar. Ein Gedächtnis verband Millionen Tauben.

Die Sonne war noch nicht untergegangen, als Audubon nach 88 Kilometern von Hardingsburgh in Louisville eintraf. Da war noch immer kein Ende des Vogelzugs abzusehen. Drei Tage zog er sich hin. Die Vogelmengen riefen die Menschenmengen auf den Plan. Alles griff zu den Waffen. »An den Ufern des Ohio wimmelte es von Männern und Jungen, die ununterbrochen auf die beim Überqueren des Flusses niedriger fliegenden Pilger schossen. Zahlreiche wurden auf diese Weise vernichtet. Über eine Woche oder länger aß die Bevölkerung kein anderes Fleisch als das der Tauben. Während dieser Zeit war die Atmosphäre regelrecht durchtränkt von dem eigentümlichen Geruch, den diese Spezies ausströmt.«[2]

Wandertaube, aus: Ch.A.A. Buhle, Die Naturgeschichte ingetreuen Abbildungen und mit ausführlicher Beschreibung derselben, Leipzig 1835.

Bei einer nachträglichen Schätzung errechnete Audubon nach Umfang und Dauer des Vogelzugs eine Anzahl von einer Milliarde, 115 Millionen und 135 Tausend Wandertauben. Sein Rivale Alexander Wilson kam auf über zwei Milliarden. Der horrenden Taubenmasse entsprach ein horrender Futterbedarf. Erspähten die Argusaugen des Schwarms Nahrungsgründe, erfaßten die Vögel, dicht aneinandergedrängt eine gefiederte Schlange bildend, in sinkenden Kreisen das Land. Wie das Gefieder der einzelnen Wandertaube im Nacken zwischen Purpurviolett, Gold und Grün changierte, so schillerte das Schlangengebilde bei seinen Wendemanövern in den Lüften je nach der Seite, die es dem Betrachter zukehrte, bald rötlich, bald schieferblau. Prächtig und furchtbar wie die Vögel der Apokalypse, denen der Engel zurief: »Kommt her! Versammelt euch zum großen Mahl Gottes«[3], fielen die Wandertaubenschwärme über Wälder und Felder her.

Die schlimmsten Verheerungen richteten sie in den Wäldern an, die ihnen als Schlaf- und Brutplätze dienten. In einem der taubentypischen Wälder mit mächtigen Bäumen und wenig Gebüsch, in dem sich die Vögel seit zwei Wochen ihr nächtliches Stelldichein gaben, wurde Audubon Zeuge eines Taubenmassakers: »Vor Sonnenuntergang waren wenige Tauben zu sehen, aber eine Menge Menschen mit Pferden und Wagen, Gewehren und Munition hatten bereits an den Waldrändern ihre Lager aufgeschlagen. Zwei Farmer aus der Umgebung des über hundert Meilen entfernten Russellsville hatten über dreihundert Schweine hergetrieben, um sie mit den zu schlachtenden Tauben zu mästen. Hier und da sah man Leute inmitten großer Haufen bereits erlegter Tauben beim Rupfen und Einsalzen.

Der Schlafplatz war in seiner ganzen Ausdehnung mehrere Zentimeter hoch mit einem Schneebett aus Vogelmist bedeckt. Viele Bäume mit einem Stamm-Durchmesser von etwa 60 Zentimeter waren nicht weit über dem Boden abgebrochen, während die Äste der dicksten und höchsten herabgestürzt waren, als hätte ein Wirbelsturm im Wald gewütet. Alles deutete darauf hin, daß die Anzahl der in diesem Teil des Waldes Zuflucht suchenden Vögel über alles Ermessen gigantisch sein mußte. Als der Zeitpunkt ihres Eintreffens näherrückte, wurden ihre Feinde unruhig und trafen die nötigen Vorbereitungen, sie zu fassen. Einige wurden mit eisernen Töpfen ausgerüstet, die Schwefel enthielten, andere mit Kienfackeln, viele mit Stangen und die übrigen mit Gewehren. Die Sonne war unseren Blicken entschwunden, und noch war keine einzige Taube erschienen. Alles stand bereit, und alle Augen starrten zum klaren Himmel hinauf, der zwischen den hohen Bäumen hindurchschimmerte. Plötzlich brachen alle in den Ruf aus: Sie kommen! Obgleich noch fern, erzeugten die Tauben ein Tosen, das an einen heftigen Sturm auf See erinnerte, der durch die Takelage eines dicht gerefften Schiffes fährt. Als sie dann da waren und über mich hinwegstrichen, spürte ich einen Luftzug, der mich in Staunen versetzte. Tausende von Tauben waren bald von den Stangenleuten erschlagen. Doch es strömten immer mehr Vögel herbei. Als die Feuer entzündet waren, bot sich ein großartiges, ebenso wunderbares wie entsetzliches Schauspiel dar. Die zu Tausenden eintreffenden Tauben ließen sich allerorten nieder, eine über der anderen, bis sich rings um jeden Baum feste Massen bildeten, so groß wie Schweinsköpfe. Hier und da gab das Gestänge krachend unter der Last nach und vernichtete, während es zu Boden stürzte, Hunderte der darunter sitzenden Vögel, ganze Klumpen, mit denen sämtliche Äste beladen waren, mit sich reißend. Es war eine Szene des Tumults und der Wirrsal. Ich fand es gänzlich unnütz zu sprechen oder sogar den neben mir Stehenden etwas zuzuschreien. Selbst das Knallen der nächsten Gewehre war kaum zu hören. Nur weil ich sah, wie die Schützen nachluden, wußte ich, daß geschossen wurde. Niemand ließ sich auf das Wagnis ein, in den Bereich der Verheerung vorzudringen. Die Schweine waren rechtzeitig eingepfercht worden, denn ihre Aufgabe, die toten und verwundeten Vögel aufzulesen, war erst für den nächsten Morgen vorgesehen. Unablässig strömten weitere Tauben herbei; erst nach Mitternacht nahm ich eine Verminderung der eintreffenden Vögel wahr.

Theodore Jasper, Wandertauben, aus: Jakob H. Studer, The Birds of North America, New York 1881.

Gleichwohl währte der Tumult die ganze Nacht. Da ich unbedingt die Reichweite des Geräuschs wissen wollte, schickte ich einen Waldläufer aus, der nach zwei Stunden mit der Nachricht zurückkehrte, er habe drei Meilen vom Ort noch alles deutlich vernommen. Gegen Morgengrauen ließ der Lärm allmählich nach. Aber lange bevor man die Dinge deutlich unterscheiden konnte, begannen die Tauben in eine ganz andere Richtung wegzuziehen, als die, aus der sie gekommen waren. Das Heulen der Wölfe drang nun an unser Ohr; Füchse, Luchse, Pumas, Bären, Waschbären, Beutelratten und Iltisse schlichen sich davon, während sich verschiedene Arten von Adlern und Habichten im Verein mit einer Menge von Geiern einfanden, sie zu ersetzen und sich genüßlich die Beute zu teilen. Jetzt kamen auch die Urheber der ganzen Verheerung zwischen den Toten, den Sterbenden und den Verstümmelten zum Zug. Die Tauben wurden aufgelesen, in Haufen gestapelt, bis jeder so viele hatte, wie er mutmaßlich veräußern konnte; dann ließ man die Schweine los, um die Überbleibsel zu verfüttern.«[4]

Das gleiche Gemetzel fand in den Laubwäldern statt, in denen die Wandertauben ihre gigantischen Brutkolonien bildeten. Zäh und trocken ist das Fleisch alter Tauben, das der Nestlinge zart und ungemein fett. Die Verwendung dieses Fetts als Butter- und Speckersatz hatte man den Indianern abgeschaut, denen die Wandertauben seit jeher als Nahrungsquelle dienten. Indianer waren es auch, die voraussagten, bald werde es keine Wandertauben mehr geben. Kein Christenmensch mochte das glauben.[5] Man erstickte die Tauben in Schwefeldämpfen, erschlug sie mit Stangen und Keulen, fing Tausende in Fallen und Netzen, erschoß sie mit Pulver und Blei und fällte Riesenbäume, die Hunderte von Nestern mit Jungen trugen. Der technische Fortschritt kam der Ausrottung entgegen: Nachrichten über Nistplätze per Telegraph, Transport der Taubenberge per Eisenbahn. Drei Milliarden Wandertauben soll es im Osten Nordamerikas gegeben haben, die auf Nahrungssuche von Neuschottland bis zum Golf von Mexiko zogen. Im Laufe der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts war Ectopistes migratorius selten geworden, selten, gemessen an den Abermillionen, bei deren Durchzug einst ganze Landstriche in Finsternis versunken waren. Ein paar Tausend mochte es noch geben. Man sah sie in versprengten Scharen in Michigan, Wisconsin, Indiana und Nebraska über Futterplätze streichen. Noch immer wurden sie bejagt, aber ihre Verfolgung mit Netzen, Fallen, Stangen und Schwefel lohnte sich nicht mehr. Waren die Wandertauben den weißen Siedlern einst wie drei der neun Plagen Ägyptens auf einmal erschienen: die Heuschrecken, der Hagel, die Finsternis, erfüllte sich nun die Weissagung der Indianer. Das Vernichtungswerk der Menschenmassen vollendete die Natur. Der Überorganismus des Riesenschwarms war zerstückelt. Auf spärliche Schwärme reduziert, waren die vom Herdentrieb geprägten Vögel ihren natürlichen Feinden nicht mehr gewachsen. Unwetter mit Hagel in der Brutperiode, Waldbrände und Virusepidemien besorgten den Rest.

Der letzte wildlebende Vogel Ectopistes migratorius war eine Täubin. Am 24. März 1900 schoß sie der vierzehnjährige Sohn eines Farmers in Ohio. Das ausgestopfte Exemplar ist noch heute in einem Museum in Columbus zu sehen.[6] Die wenigen Volierenvögel verschiedener zoologischer Gärten pflanzten sich nicht fort. 1909 waren zwei Tauber und eine Täubin im Zoo von Cincinnati als letzte Überlebende ihrer Art zu sehen. Ein Jahr später war die Täubin allein. Martha war ihr Name. So wurde sie nicht nach der Schwester des Lazarus, sondern nach der jungen Witwe genannt, die George Washington zur Frau genommen hatte; nach dem Präsidenten war auch Marthas Tauber selig George gerufen worden. Kein Mensch kann sich für Millionen Vögel erwärmen, aber der einsamen Martha flogen alle Herzen zu. Als letzte ihrer Spezies war sie für ganze Besucherscharen die Attraktion. Sie starb am 1. September 1914. In einen großen Eisblock eingefroren, wurde ihr kleiner Kadaver nach Washington gebracht und in der Smithsonian Institution sorgfältig untersucht. Später wurde ihr ausgestopfter Balg ausgestellt.

J.J. Audubon, Wandertaubenpaar, aus: The Birds of America.

Auch das Taubenpaar, das Audubon als Modell für sein idyllisches Bild diente, war ein Präparat. Der begnadete Autodidakt skizzierte nach dem Leben und schoß die Vögel, die er dann in der beobachteten Haltung selbst präparierte, um in aller Ruhe die Schönheit ihrer Bewegungen und ihres Federkleids wiedergeben zu können.[7] Sehr anschaulich hat Audubon geschildert, wie das Liebeswerben des Täuberichs schließlich zum Schnäbeln des Paares führte, wobei mal der Tauber der Täubin, mal die Täubin dem Tauber den Inhalt des Kropfes in den Rachen würgte, wie wir es auf seiner Darstellung sehen. Während der Brutzeit versorgte der Tauber die Täubin mit Futter. Die Zärtlichkeit und Zuneigung, die diese Vögel für ihre Weibchen entfalteten, beeindruckte Audubon »in höchstem Maße«.[8]

Als die Wandertauben selten wurden, war der »Mann der Wälder, der Savannen« längst verschieden.[9] Er konnte nicht wissen, daß sein Bild mit den toten Blättern, dem von Flechten befallenen kahlen Ast, auf dem ein Tauber mit aufgefächertem Schweif sich von seiner Täubin kröpfen läßt, eines Tages an das letzte Wandertauben-Paar auf Erden erinnern würde: George und Martha, schnäbelnd, ihr Bruder ist nicht wiederauferstanden.

Fußnoten

[1]

Audubon 1831, S. 321.

[2]

Ebd.

[3]

Offb. 19, 17.

[4]

Audubon 1831, S. 323ff., übers. von A. Albus.

[5]

Ein einzelner Missionar nahm sich die Warnung der Indianer zu Herzen und appellierte vergeblich zugunsten der Tauben. Vgl. David Quammen, Der Gesang des Dodo, München 1996, S. 412.

[6]

Vgl. Cokinos 2001, S. 228ff.

[7]

Vgl. Claus Nissen, Die illustrierten Vogelbücher, Stuttgart 1953, S. 60.

[8]

Audubon 1831, S. 326.

[9]

Ferdinand Freiligrath besang den 1851 verstorbenen Audubon als »Mann der Wälder, der Savannen«.

Sittichbräuche

Zufällig hauste zu Marthas Zeiten im Zoo von Cincinnati noch ein ganz anderes Paar einsamer Vögel. Auch sie waren die letzten ihrer Art. Conuropsis carolinensis, den Karolinasittichen erging es wie den Wandertauben. Auch sie traten massenhaft in geschlossenen Schwärmen auf, auch sie konnten, so intelligent sie waren, von ihrem Zusammenhalt nicht lassen, der dem Vernichtungskrieg gegen sie so entgegenkam. Ihr soziales Verhalten war, wie das aller Papageien, sehr ausgeprägt. Auf dem Futterplatz von Schüssen aufgescheucht, kehrten sie stets zu den verwundeten und sterbenden Gefährten zurück, schwenkten schreiend zu ihnen herab und wurden scharenweise niedergemacht.

Schon Audubon beklagte, daß die Schwärme der einzigen Papageienart Nordamerikas in den Zypressensümpfen und Laubwäldern des Kontinents immer spärlicher wurden. Sein Bild zeigt eine Sittichbande – darunter einen noch grünköpfigen Jungvogel –, die sich über ihr Lieblingsfutter hermacht: die Samenkapseln der Spitz- oder Runzelklette. Als Unkrautvertilger waren die Sittiche den Farmern willkommen, aber der Kern in den stacheligen Kapseln des Unkrauts und die Samenfrüchte der Wälder sollten nicht die einzige Nahrung der Vögel bleiben. Andere Kerne wollten gekostet sein. Mit ihrer geschickten Fußhand rissen sie unreife Äpfel und Birnen von den Bäumen. Das harte Fleisch der kleinen Früchte war mit dem mächtigen Schnabel schnell zerhackt und das Gehäuse bloßgelegt. Die noch zarten, milchigen Kerne stellten sich als wenig ergiebig heraus. Es bedurfte ganzer Obstplantagen, den Sittichhunger zu stillen. Auch über die aufgestellten Korngarben der Getreidefelder fielen sie in hellen Scharen her, zogen das Stroh heraus und »zerstörten doppelt so viele Körner, wie die Stillung ihres Hungers verlangt hätte«. Die von den farbenprächtigen Vögeln häufig völlig bedeckten Garben wirkten in Audubons Augen, »als sei ein glänzender Teppich über sie geworfen«.[10]

J.J. Audubon, Karolinasittiche.

Die Lieblingsbäume der Karolinasittiche waren große Zypressen und Platanen, in deren Höhlungen sie hausten. »Ihrer dreißig oder vierzig und zuweilen, namentlich bei strenger Kälte, noch mehr, schlüpften oft in dieselbe Höhle. Hier drängten sie sich an den Seitenwänden wie die Spechte an, indem sie sich mit den Krallen und dem Schnabel anklammern. Es scheint, daß sie viel schlafen; wenigstens ziehen sie sich oft bei Tage in ihre Höhlen zurück, um einen kurzen Mittagsschlummer zu halten.«[11]

Ihr von spechtartigem Geschrei begleiteter überaus schneller und anmutiger Flug ähnelte dem spiraligen der Wandertauben. Wie diese boten die Sittiche im Schwarmgewinde dem Betrachter das Schauspiel changierender Farben des mal von unten, mal von oben sichtbaren Gefieders dar. Auch als Baumschmuck entzückten die grün-gelb-roten Vögel das Auge. Ein deutscher Siedler in Missouri hielt 1877 in seiner Autobiographie den Anblick eines Schwarms aus Hunderten von Sittichen fest, der sich im Winter auf den großen entlaubten Platanen seiner Umgebung niederließ. Das glänzende Grün der Vögel vor der weißen Baumrinde und die im Sonnenlicht wie Kerzen schimmernden gelben Sittichköpfe erinnerten ihn an die mit vergoldeten und versilberten Nüssen, Äpfeln und Kerzen geschmückten jungen Birken, die, während der Vorweihnachtszeit in der warmen Stube im Wasserkübel zum Ergrünen gebracht, den armen Familien in Deutschland als Christbäume dienten.[12]

Das Verbreitungsgebiet der Karolinasittiche reichte bis zu den großen Seen im Norden Amerikas. Wilson bestaunte einen Schwarm, der im Februar während eines Schneesturms mit schrillem Geschrei am Ufer des Ohio entlangflog. Die im südlichen Louisiana heimischen Sittiche unterschieden sich von ihren nördlichen Artgenossen durch einen blauen Anflug im grünen Gefieder.

»Polly« nannte Wilson ein von ihm aufgefundenes verwundetes Karolinasittich-Weibchen, das in einem seidenen Schnupftuch mit ihm reiste, bis es unter dem Vordach eines Hauses in einen Käfig kam. Bald rief Polly die vorüberziehenden Sittichscharen herbei, »welche die lebhafteste Unterhaltung mit ihr begannen. Einen von ihnen, der ebenfalls leicht am Flügel verwundet war, steckte ich in Pollys Käfig, zum größten Vergnügen der bisher Vereinsamten. Sie näherte sich ihm augenblicklich, flüsterte ihm ihre Teilnahme an seinem Unglück zu, streichelte ihm mit dem Schnabel Haupt und Nacken und schloß sich ihm überhaupt aufs innigste an. Der Neuling starb, und Polly war mehrere Tage lang ruhelos und untröstlich. Ich brachte nun einen Spiegel neben den Platz, wo sie gewöhnlich saß; sie erschaute ihr Bild, und ihre frühere Glückseligkeit schien zurückzukehren: sie war wenigstens eine Zeitlang außer sich vor Freude. Rührend war es, zu sehen, wie sie, wenn der Abend sich nahte, ihr Haupt hart an das Bild im Spiegel legte und dann ihre Befriedigung durch flüsternde Rufe ausdrückte.«

Bevor die grünen Vögel gegen Ende des 19. Jahrhunderts ausstarben, waren sie auf dem Tiermarkt billig zu haben. Der Naturalienhändler und Papageienfreund Eugène Rey schilderte die schelmische Natur von Conuropsis carolinensis:

»Schon seit mehreren Jahren halte ich neben anderen Papageien auch Karolinasittiche, die sich trotz ihres allerdings nicht gerade angenehmen Geschreis und trotz ihres unersättlichen Appetits auf Fensterkreuze meine Zuneigung durch andere, höchst liebenswürdige Eigenschaften in dem Grad erworben haben, daß ich mich niemals entschließen konnte, sie abzuschaffen. Schon nach kurzer Zeit hatten sich diese Vögel so an mich gewöhnt, daß sie mir beispielsweise ohne weiteres auf die Hand oder den Kopf flogen, wenn ich ihnen eine Walnuß, die sie besonders gern fressen, vorhielt. Nahm ich dabei die Nuß so, daß sie von der Hand völlig bedeckt wurde, so blieben die Vögel ruhig auf ihrem Beobachtungsposten. Zerbrach ich aber die Nuß in der Hand, ohne sie dabei sehen zu lassen, so rief sie das dadurch entstandene Knacken sofort herbei. Später, als ich diese Papageien in ein Gebauer brachte, gaben sie mir noch mehr Gelegenheit, ihre hohe Begabung näher kennen zu lernen. Eine ihrer gewöhnlichsten Untugenden bestand darin, das Wassergefäß, nachdem ihr Durst gestillt war, sofort umzuwerfen oder zur Tür des Bauers hinaus auf die Erde zu werfen, wobei sie auf die unzweideutigste Weise ihre Freude an den Tag legten, wenn ihre Schelmerei den gewünschten Erfolg hatte, d.h. wenn das Wassergefäß dabei zerbrach. Alle Versuche, letzteres zu befestigen oder die Tür des Käfigs zuzuhalten, scheiterten daran, daß die Vögel, dank ihrer unverdrossenen Bemühung, nur zu bald lernten, wie der Widerstand zu beseitigen sei. Da ich auf diese Weise nichts erreichte, schlug ich einen anderen Weg ein, indem ich die Vögel jedesmal, wenn ich sie bei solcher Ungezogenheit erwischte, mit Wasser bespritzte. Es gewährte einen unbeschreiblich komischen Anblick, wenn sie verstohlenerweise gemeinschaftlich die Schiebetür des Käfigs öffneten, indem der eine unten den Schnabel als Hebebaum einsetzt und der andere an der Decke des Käfigs hängt und die Tür mit aller Anstrengung festhält, bis sein Gefährte sie von unten wiederum ein neues Stück geschoben hat. Ist dann nach kurzer Zeit die entstandene Öffnung groß genug, um den unten Beschäftigten herauszulassen, so holt er ganz vorsichtig den Wassernapf herbei, und dieser geht dann, wenn ich nicht schnell einschreite, demselben Schicksal entgegen wie so mancher seiner Vorgänger.«[13] Für die schelmischen Karolinasittiche muß Eugène Rey der komische Vogel gewesen sein. Was mußten sie alles anstellen, um ihn zum Verspritzen des Wassers zu bringen, das für ihr Gefieder notwendig ist! Papageien lieben Regen. In den Volieren zoologischer Gärten unserer Zeit sorgen Berieselungsanlagen für ihr Wohlbefinden und die Frische ihrer Federn.

Wie, wo und wann die letzten wildlebenden Karolinasittiche umkamen, ist unbekannt. Nach ihrem Aussterben blieb auch den gefangenen Schelmen nur noch eine kurze Frist. Der letzte Karolinasittich im Zoo von Cincinnati hörte auf den Namen Incas. Nachdem sein Weibchen Lady Jane im Spätsommer 1917 gestorben war, grämte er sich monatelang, bis er endlich an einem Februarabend 1918 umringt von seinen Wärtern verschied. Sein Kadaver sollte, wie der von Martha und der von Lady Jane, in Washington seziert und abgebalgt werden. Allein, der Eisblock mit Incas kam nie bei der Smithsonian Institution an. Das Rätsel, unter welchen Umständen er geschmolzen war, wurde nie gelöst.

Jacques Barraband, Karolinasittich, aus: François Levaillant, Histoire naturelle des perroquets, Paris 1801-1805.

Fußnoten

[10]

Audubon 1831, S. 136.

[11]

Wilson, zit. nach Brehm 1911, Bd. 8, S. 71.

[12]

Vgl. Cokinos 2001, S. 18.

[13]

Eugène Rey, zit. nach Brehm 1911, S. 72.

Speervogeltreiben

Das letzte Paar der Vogelart, die lange vor Entdeckung der Pinguine Pinguin hieß, konnte kein Zoo aufnehmen. Seine Welt reichte von den Wellenbergen und -tälern bis hinab in die Tiefen der Muschelbänke um Eldey, einer kleinen Felseninsel an der Südwestspitze von Island. Wie alle Vögel ihres uralten Geschlechts scheuten die beiden festen Boden. Nur zum Verschnaufen nach der wilden Fischjagd und zum Einölen und Putzen des Gefieders ließen sie sich von den Wogen auf die Felsen tragen. Einzig das Brutgeschäft erforderte einen längeren Aufenthalt am »Mehlsack«, wie die Vogelfänger Eldey nannten, weil das Oval des Eilandes, das vor Kap Reykjanes wie ein steinerner Sack steil aus dem Meer ragt, stets von Myriaden weißer Seevögel wie mit einer Mehlschicht bestreut ist.

An einer Stelle des Mehlsacks bilden die Klippen eine Schräge, bevor sie in beträchtlicher Höhe in die obere Steilwand übergehen. Dort hatten die beiden flugunfähigen Vögel im Mai 1844 mühsam die Klippen erklommen. Im Schutz einer Felsbandabdachung der Steilwand bebrüteten sie bald abwechselnd ihr einziges Ei. Am Morgen des 3. Juni, als gerade das Weibchen auf dem Ei saß, machten sie eine furchtbare Entdeckung. Drei Männer kamen über die schrägen Klippen direkt auf sie zu. Der Mehlstaub aus Seevögeln stob in alle Richtungen auf, während die beiden aufrechten Vögel im schwarzen Federfrack mit weißer Hemdbrust nur ein Ziel im weißbebrillten Auge hatten: die rettende See.

J.G. Keulemans, Riesenalkpaar, aus: Naumann 1897-1905; im Hintergrund die Insel Eldey, der Mehlstaub aus Seevögeln scheint aus der Ferne unsichtbar.

Bevor man in Pinguinus impennis den Riesenalk erkannte, wurde er auch Plautus impennis, »flugunfähiger Plattfuß«, genannt. Geirfugl, »Speervogel«, ist sein isländischer Name, aber pfeilgeschwind ist er nur in seinem Element. Wie Speere schossen die Riesenalk-Scharen einst von den Klippen, die nach ihnen Geirfuglasker hießen, in die kristallenen Wogen des Nordmeers. Außerhalb des Wassers war der Riesenalk laut Brehm »ein unglückliches, an einen Fleck gebanntes Wesen«, dessen Bewegungen man nicht Gang nennen könne, selbst eine Schnecke sei besser zu Fuß.[14]

In der Hoffnung, sich von einem unteren Klippenrand mit einem Sprung in die Brandung zu retten, versuchten die beiden Watschler verzweifelt, mit vorgestrecktem Kopf und rudernden Stummelflügeln ihre Flucht zu beschleunigen. Auch Menschen können auf Klippen schlecht rennen. Erst kurz vor der Absprungkante ins Meer wurde der eine Alk von einem der Männer gepackt. Der andere ließ sich, von zwei Männern getrieben, in einer Felsenecke ergreifen.

Heftiger Wind kam auf, die Brandung stieg. In aller Eile kehrte einer der Isländer zum Brutplatz zurück, wo er das kostbare Ei zerbrochen auf einem Lavablock fand. Wütend schleuderte er es über die Klippen.

Die hilflosen Vögel waren schnell erwürgt. In Reykjavik wartete schon ein Agent auf die Beute. Er war im Auftrag verschiedener Museen und Sammler tätig. In heilem Zustand hätte ihm das Ei noch einmal so viel gebracht wie einer der Bälge, die das Museum von Kopenhagen erwarb. Jahr für Jahr stiegen die Riesenalk-Preise. Bald sollte das Ei der verschollenen Vögel sechstausend Kronen wert sein, und selbst für beschädigte Exemplare wurden drei- bis viertausend gezahlt. Als sich kaum noch ein Sammler von seiner kreiselförmigen Rarität trennen wollte, wurden auf Auktionen bis zu zwanzigtausend Kronen dafür geboten.[15]

Kein Ei des Riesenalks gleicht dem anderen. Seine Kreiselform hatte den Vorteil, daß es nicht so leicht von den Klippen kullerte. Von allen gefleckten Eiern europäischer Vögel ist es das größte. Dick, grobporig und glanzlos ist seine weißliche, gelbliche oder grünliche Schale. Die grauen, graubraunen, braunen und schwarzen Schlieren, Schlaufen, Schnörkel, Schlangenlinien, Mäander und Tupfen, mit denen es vom stumpfen bis zum spitzen Pol auf meist gelblichem Grund gezeichnet ist, wirken wie mit dem Pinsel von einem somnambulen Chinesen kalligraphiert. Jedes Ei hat ein anderes »Schriftbild«.

Jahrhundertelang waren die Eier wegen ihrer guten Haltbarkeit und ihres köstlichen Geschmacks gesammelt worden. Aber nicht nur die Eier des Riesenalks galten in Island, Neufundland und Grönland als Himmelsgabe, alles am »Nordpinguin« war für die Eingeborenen gut: das Fleisch zum Einpökeln für die langen Winter, das Fett zum Auslassen als Öl, Bestandteile des getrockneten Balges als Brennmaterial, das Brustbein zur Herstellung bester Angelhaken, die Federn als Schmuck, die Dunen zum Wärmen. Solange die kleinen Völker unter sich blieben, konnte das den großen Riesenalk-Kolonien auf den Schären vor ihren Küsten nichts anhaben. Erst die massenhafte Ausbeutung durch Handelskompanien, die das Verhältnis von Sterbe- und Nachwuchsrate nicht scherte, machten den »Nordpinguin« im Laufe des 18. Jahrhunderts zum seltenen Vogel.

Nicht lange, und die Splitterkolonien der nach wie vor zum Verzehr verfolgten Vögel waren erloschen. Kleine Riesenalk-Grüppchen zogen sich auf entlegene Klippen zurück. Der Natur blieb bei ihrer Vernichtung wenig zu tun, aber das Wenige war spektakulär: bei einem vulkanischen Seebeben wurde Geirfuglasker, die »Insel der Speervögel«, vom Ozean verschlungen. Erst jetzt fiel den Herren der Museen ein, daß sie versäumt hatten, sich Bälge, Skelette und Eier für ihre Sammlungen zu beschaffen. So blieben die letzten achtundvierzig Speervögel, die am »Mehlsack« Zuflucht gefunden hatten, nicht lange verborgen. 1830 und 31 wurden sie während der Brutzeit von der Vogelfängerbande des besagten Agenten in Reykjavik mitsamt ihren Eiern auf Eldey gefaßt. Noch nicht fortpflanzungsfähige Vögel, die nicht an Land gewatschelt waren, kamen im Meer davon. Es können nicht viele gewesen sein. In welchem Lebensjahr der Riesenalk geschlechtsreif war, ist unbekannt. Sein einziger Gattungsgenosse der heute zweiundzwanzig Arten umfassenden Familie der Alken, Alca torda, der Tordalk, wird es im dritten Sommer. Wenn das letzte Paar schon zu den 1831 Davongekommenen zählte, dann tummelte es sich noch dreizehn Jahre in den Fluten, erklomm, von der Geschlechtsreife an, Jahr für Jahr zur Brutzeit die schrägen Klippen, bebrütete sein einziges, auf den nackten Fels gelegtes Ei und zog sein Junges auf. Daß alle Nachkommen überlebten, ist so unwahrscheinlich wie das Gegenteil. Der eine oder andere müßte den Würgern seiner Eltern entkommen sein. Vielleicht war es dem unbekannten Letzten der Spezies Alca impennis vergönnt, in seinem Element unterzugehen.

Riesenalk-Ei.

J.G. Keulemans, Tordalk-Männchen im Hochzeitskleid und Nestling, aus: Naumann 1897-1905.

Tordalk-Eier, aus: Naumann 1897-1905.

Edward Lear, Riesenalk, aus: John Gould, The Birds of Europe, London 1832-1837.

Sein Verschwinden machte den Riesenalk populär. In England wurde zum old Ginger Wine der Marke Great Auks Head die Zigarette Great Auk geraucht, und auch in Romanen und Novellen durfte der Riesenalk als Protagonist nicht fehlen. Die traurige Geschichte seiner Ausrottung von Symington Grieve erschien 1885 in Edinburgh.[16]

Knochenfunde belegen, daß der fünf Kilo schwere und bis zu fünfundachtzig Zentimeter große Riesenalk in vorgeschichtlicher Zeit auch an den Küsten Europas, von Rußland bis Spanien, von Norwegen bis Süditalien, von Schottland bis Gibraltar verbreitet war. Unter den achtundsiebzig erhaltenen Bälgen und Standpräparaten gibt es nur zwei im Winterkleid, alle anderen zeigen das Sommerkleid.[17] Das dunkelgraue Dunenkleid der Nestlinge ist überliefert, aber die Färbung des darauf folgenden Mesoptilkleides und des späteren Jugendgefieders der Vögel ist so unbekannt wie der Ablauf ihrer Mauser. Die »Welt« des Riesenalks ist mit ihm untergegangen. Über sein Leben weiß man so gut wie nichts. Weder über seine Balz noch über seine Paarung, weder über sein Brutverhalten noch über die Nestlingsentwicklung, weder über die Brut- noch über die Schlupfdauer, die sich beim Küken des ihm so ähnlichen, aber nur halb so großen Tordalks bis zu sechs Tagen hinziehen kann. Die Rufe der Riesenalke, die Bettellaute ihrer Jungen, deren Aufzucht, ihre Revierkämpfe, ihre Droh-, Prahl- und Beschwichtigungsposen, ihre Tauchmanöver und Freßgewohnheiten, ihre Partnerputz-Rituale, ihr Zusammenhalt, alles, was sie auszeichnete, wird auf immer ein Rätsel bleiben.

Allein die Beobachtung anderer Arten der Alkenfamilie, die zur Ordnung der Regenpfeifervögel gehört, lassen Mutmaßungen darüber zu, worin der Riesenalk ihnen ähnlich gewesen sein könnte. Er wird wie alle Angehörigen der Familie, die Lummen, Lunde, Teiste & Co, monogam gewesen sein; sein Junges schlüpfte, wie das aller Alkenvögel, im Dunenkleid sehend aus dem Ei und war vermutlich, wie das Küken des Tordalks und das der Trottellumme, eine Mischung aus Nesthocker und Nestflüchter. Vielleicht konnten Riesenalk-Eltern die Kalligraphie ihrer Eier »lesen«. Versuche mit Trottellummen, die kreiselförmige, in Größe und Zeichnung stark variierende Eier legen, haben gezeigt, daß die Brutpaare zwischen mehreren Trottellummen-Eiern stets das eigene herausfanden, das sie dann, zwischen Füße und Bauch geklemmt wie beim Brüten, zu ihrem Felsennistplatz zurücktrugen. Dort allerdings erübrigte sich in ihren Augen das »Lesen«. Schob man ihnen ein falsches Ei unter, und sei es auch nur einen eiähnlichen Stein, bebrüteten sie eben dieses. Die Natur hat sie darauf vorbereitet, daß ihr nicht weit rollendes Ei unter Umständen neben dem des Nachbarn landet, auf Eiertausch von Menschenhand sind sie nicht eingestellt. Ansonsten sind sie, wie alle Alkenvögel, gegen die Spezies Homo sapiens besser gewappnet als der Riesenalk. Ihre Flügel beschleunigen nicht nur den Unterwasserflug, sie tragen sie auch in den Lüften. Mehr denn je ist der Mensch ihr ärgster Widersacher. Indessen tritt er als solcher nicht mehr unmittelbar in Erscheinung. Die meisten Alkenarten sind schon seit geraumer Zeit in fast allen Ländern geschützt. Von Jägern und Eiersammlern verschont, bleibt ihnen jedoch in größter Gefahr nicht einmal die Flucht. Der Ölpest, den Nylonnetzen der Fischfangflotten, in denen jährlich Hunderttausende von Lummen zugrundegehen, der Verseuchung ihrer Beutetiere durch Schadstoffe sind sie ebenso hilflos ausgeliefert wie einst der Riesenalk den Handlangern der Handelskompanien und Museumsagenten.

Riesenalk-Skelett, aus: Naumann 1897-1905.

Fußnoten

[14]

Brehm 1861, S. 698.

[15]

Vgl. Herbert Wendt, Auf Noahs Spuren, Berlin und Darmstadt 1956, S. 270.

[16]

Vgl. Errol Fuller, Extinct Birds, Oxford 2000, S. 163.

[17]

Vgl. Dieter Luther, Die ausgestorbenen Vögel der Welt, Magdeburg 1995, S. 82ff.

Araeinsamkeit

Vom rotschillernden BlauaraAnodorhynchus purpurascens ist nichts geblieben, kein Balg, kein Skelett, keine Feder. Berichte von Missionaren und Forschungsreisenden bezeugen seine Existenz im 17. und 18. Jahrhundert auf Guadeloupe. Die detaillierteste Schilderung seines Gefieders stammt jedoch aus dem 16. Jahrhundert und zeigt den Ara als zahmes Geflügel brasilianischer Küstenindianer. Wir verdanken sie dem französischen Calvinisten Jean de Léry, der von März 1557 bis Januar 1558 bei den Tupinamba lebte.

»Die Federn des von den Wilden Arat genannten Vogels«, schreibt Léry in seiner Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil,[18] »sind an den Schwingen und am eineinhalb Fuß langen Schwanz zur Hälfte so rot wie feiner Scharlach und zur anderen Hälfte (der Schaft in der Mitte jeder Feder trennt immer die gegenüberliegenden Farben der beiden Seiten) von so funkelndem Himmelblau wie das feinste aller vorstellbaren Gewebe, und außerdem ist der ganze übrige Körper tiefblau: wenn dieser Vogel in der Sonne sitzt, wie es seine Gewohnheit ist, kann sich das Auge an ihm gar nicht sattsehen.«[19] Größer als ein Rabe sei dieser Papagei und etwa gleichgroß wie der blaugelbe Canindé,[20] dessen Schönheit von den Tupinamba häufig in Liedern besungen werde. Léry vergleicht das Canindé-Federkleid an Rücken, Flügeln und Schwanz mit veilchenblauem Damast, an Hals und Bauch mit goldenem Tuch. Im ganzen Erdkreis könne man kein bewunderungswürdigeres Gefieder finden als das dieser beiden Aras. »Und im übrigen halten sich diese beiden Vögel, wiewohl sie keine Haustiere sind, gewöhnlich eher auf den großen Bäumen mitten im Dorf auf, als im Wald; unsere Toüoupinambaoults rupfen sie sorgfältig drei- bis viermal im Jahr (…) und stellen aus diesen schönen Federn Gewänder, Kopfschmuck, Armbänder, Verzierungen hölzerner Degen und andere Dinge her, mit denen sie ihre Körper schmücken.«[21]

Edward Lear, Ararauna, aus: Illustrations of the Family of Psittacidae, or Parrots, London 1832.

Edward Lear, Arakanga.

Fast vierhundert Jahre nach Léry besuchte Claude Lévi-Strauss die Indianer Brasiliens. Im Bororo-Dorf Kejara am Rio Vermelho stolperte er eines Morgens über »klägliches Geflügel: es sind zahme Aras, von den Indianern ermuntert, im Dorf zu leben; diese rupfen sie lebendig und versorgen sich so mit dem Rohstoff für ihren Kopfschmuck. Völlig entblößt und unfähig zu fliegen, ähneln diese Vögel für den Bratspieß zugerichteten Hähnchen, grotesk ausstaffiert mit einem Schnabel, der um so mächtiger wirkt, als sich der Umfang ihrer Körper um die Hälfte verringert hat. Andere Aras, deren Federschmuck schon wieder nachgewachsen ist, hocken würdevoll auf den Dächern – heraldische Embleme in Rot und Blau.«[22]

Das Ausheben von Nestlingen der in Fels- oder Baumhöhlen nistenden Aras ist ein zentrales Motiv vieler indianischer Mythen. Im Denken der Indianer nehmen diese Papageienvögel nicht nur wegen ihrer schönen Federn einen breiten Raum ein. Die Bororo glauben »an einen komplizierten Zyklus von Seelenwanderungen; eine Zeitlang sollen sich die Seelen auch in den Aras verkörpern.«[23]

Die von den Indianern aus dem Nest genommenen, aufgezogenen und niemals eingesperrten Aras hatten keinen Grund davonzufliegen, wenn ihnen nach der Zwangsmauser das Gefieder wieder nachgewachsen war. Auf den Menschen geprägt und von ihm als verwandte Seelen anerkannt, waren sie so zutraulich wie die Tiere im Garten Eden.

Vorbei die Zeiten der Ara-Seelengemeinschaft. »Die Bororo, (…) die heute von Alkoholismus und Krankheiten aufgerieben werden, büßen immer mehr die Beherrschung und den Gebrauch ihrer Sprache ein. Über ihre Mythen und Zeremonien werden die jungen Bororo in den Schulen der Missionsstationen unterrichtet – die, im Zuge einer merkwürdigen Umkehrung, zu Hütern und Bewahrern einer Kultur geworden sind, die sie, zunächst und nicht ohne Erfolg, zu unterdrücken sich bemüht hatten. Aus Angst aber, daß die Federdiademe, die Hauptwerke der traditionellen Kunst, Schaden nehmen könnten, halten die Missionare sie verschlossen und vertrauen sie den Indianern nur für unbedingt nötige Zeit an. Ihr Ersatz durch neue Stücke wäre nämlich zunehmend schwieriger, denn die Aras, Papageien und andere Vögel mit buntem Gefieder sind selbst auf dem besten Weg zu verschwinden …«[24]

Nach dem wahrscheinlich im 18. Jahrhundert ausgestorbenen Anodorhynchus purpurascens ist von den übrigen vier Blauara-Arten gegen Ende des 19. Jahrhunderts Andorhynchus glaucus, der pastellfarbene Türkisara, verschollen. Forschungsreisende hatten die grünblauen langschwänzigen Vögel im 18. Jahrhundert in den blaugrünen Yataypalmenwäldern des Schwemmlandes der großen Flüsse Paraguay, Paraná und Uruguay entdeckt. Ein spanischer Priester, der im Auftrag der Jesuiten die Guarani-Indianer missionierte, hielt 1767 das Betragen eines zahmen Guaa obi, wie die Guarani den Türkisara nennen, in einem Manuskript fest. Kam ein Missionar einer anderen Station ins Dorf, konnte er in seiner Unterkunft mit dem Besuch des großen[25]Guaa obis rechnen. Fand dieser die Tür verschlossen, kletterte er mit Hilfe seines mächtigen schwarzgrauen Schnabels bis zum Schnappriegel hinauf, machte ein Klopfgeräusch, und noch bevor man die Tür von innen öffnen konnte, gelang es ihm meist, sie zu entriegeln. Nun erklomm er den Stuhl, auf dem der Missionar saß, stieß mehrmals seinen Guaa-Ruf aus und machte dabei ganz reizende Bewegungen mit dem Kopf, bis man endlich so mit ihm sprach, als wolle man sich für seinen Besuch und seine Aufmerksamkeit bedanken. Dann kletterte er wieder hinab und spazierte zufrieden in den Hof.[26]

Gustav Mützel, Araras, aus: Anton Reichenow, Vogelbilder aus fernen Zonen, Cassel 1883; Fig. 1. Türkisara, Fig. 2. Hyazinthara, Fig. 3. Rotbugara, Fig. 4. Grünflügelara, Fig. 5. Arakanga, Fig. 6. Maracana, Fig. 7. Goldnackenara.

Mit der Kultivierung der fruchtbaren Schwemmlandböden verschwanden die Yataypalmen, auf deren Nüsse die Türkisaras spezialisiert waren. Nur wenige dieser bald seltenen Vögel kamen in zoologische Gärten. Der letzte gefangene Türkisara scheint 1905 im Jardin d’Acclimatation in Paris gestorben zu sein.

Die Umwandlung von Palm-Savannen in Kulturland, die Trockenlegung von Feuchtgebieten und das Fällen großer Bäume mit Nisthöhlen gefährden auch Anodorhynchus hyacinthinus, den im Inneren Brasiliens vom Nordosten bis zum Südwesten heimischen Hyazinthara. Mehr noch als die Zerstörung ihrer Lebensräume macht diesen schönen Vögeln die Habgier ihrer Liebhaber zu schaffen. Der vom Schwanz bis zum Scheitel ein Meter lange Hyazinthara ist der längste aller Papageien. Mit seinem glänzenden, tief ultramarinblauen Gefieder, das nur am ungewöhnlich großen Kopf eine Spur heller ist, seinem verspielten, friedlichen Wesen, seiner Anhänglichkeit und Gelehrigkeit gehört er zu den begehrtesten Objekten reicher Volierenbesitzer und zoologischer Gärten. Die enge Paarbindung dieser Vögel offenbart eine 1990 überlieferte Beobachtung eines Hyazintharas und seines verstorbenen Weibchens aus dem Vogelpark Walsrode. Mal laut klagend, mal leise lockend lief das Männchen so lange um die Tote herum, bis man sie ihm, seiner verzweifelten Verteidigung des Kadavers zum Trotz, nach sechs Stunden entriß. Eine Trampelspur im Sand der Voliere zeugte von seinem Trauermarsch.[27]

Längst gibt es mehr gefangene als wildlebende Hyazintharas. Das Nestausheben ist ein lukratives Geschäft. Je seltener der Vogel, desto höher ist die Gewinnspanne. Wer zu den Ärmsten der Armen gehört, kennt keine Skrupel. Hat man es erst zu einem kleinen Häuschen gebracht und kann mit dem brandneuen Geländewagen zum Vogelfang fahren, stellen sich auch keine Bedenken mehr ein. Allein in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts wurden zehntausend Hyazintharas der Wildnis entrissen. Als die Wildpopulation auf fünftausend Vögel geschrumpft war, wurde der Handel mit Hyazintharas Ende 1987 international verboten. Das machte den Vogel nur um so begehrenswerter. Bald wurden die immer schon kostbaren ultramarinblauen Riesenaras, wie einst das aus Lapislazuli gewonnene Pigment, mit Gold aufgewogen. Naturschützer machten sich für den Hyazinthara stark, allen voran Tony Silva aus Illinois. Der Amerikaner hatte sich als Verfasser von Büchern über bedrohte Papageien und als Züchter dieser Vögel einen Namen gemacht. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere betreute er den Loro Parque auf Teneriffa, die größte und spektakulärste Papageien-Sammlung der Welt.[28]

Silva veröffentlichte die Geschichte eines paraguayischen Wildtierhändlers, der 1972 dreihundert Hyazinthara-Nestlinge erhielt, von denen nur drei überlebten. Auch von einem brasilianischen Vogelsteller wußte er zu berichten, der mit einem einzigen Gehilfen in einem Zeitraum von knapp drei Jahren zwei- bis dreihundert Hyazintharas fing. Da diese Vögel sich nicht jedes Jahr fortpflanzen und, wenn sie brüten, selten mehr als ein Junges aufziehen, zweifelte Silva, ob es im 21. Jahrhundert noch Hyazintharas geben werde.