Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Anton Pustet

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Es ist was faul in der Provinz! Es geht wieder los! Sehr zum Missfallen des Onkel Franz, wie man sich vorstellen kann. Erneut konfrontiert Autor Klaus Ranzenberger ihn mit allerhand kriminellen Verstrickungen. Diesmal steht das Altstoffsammelzentrum in des Onkels Heimatort im Mittelpunkt dubioser Vorgänge. Aber auch im Gemeinderat ist etwas faul. Getrieben von seinem Spezi, dem Albert, findet sich der Onkel Franz wieder in einem Fall rund um zweifelhafte Müllgeschäfte und kommunalpolitische Freunderlwirtschaft. Und wenn's auch vergleichsweise harmlos beginnt, schnell wird die Sache alles andere als ungefährlich. Was die selbsternannte Kleinstadt-Bourgeoisie – die "großkopferten Stadtplatzhirschen", wie sie der Onkel nennt – mit dem Ganzen zu tun hat, und wie sich unsere Stammtischler erneut ungefragt in die Belange der Polizei einmischen, sorgt für Spannung und Vergnügen gleichermaßen, so viel ist sicher! - Der beliebte Onkel Franz ermittelt wieder - Für alle Fans der "Tante Jolesch" - Spannung und Heiterkeit garantiert!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 323

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Klaus Ranzenberger

Kehraus

Noch ein Fall für den Onkel Franz

Innviertler Krimödie

VERLAG ANTON PUSTET

Ebenfalls erschienen:

Der Onkel Franz oder die Typologie des Innviertlers – 978-3-7025-0767-1

Neues vom Onkel Franz oder die Odyssee eines Innviertlers – 978-3-7025-0900-2

Alles Gute vom Onkel Franz oder der Innviertler im Jahreskreis – 978-3-7025-0975-0

Mostkost. Ein Fall für den Onkel Franz – 978-3-7025-1025-1

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© 2023 Verlag Anton Pustet

5020 Salzburg, Bergstraße 12

Sämtliche Rechte vorbehalten.

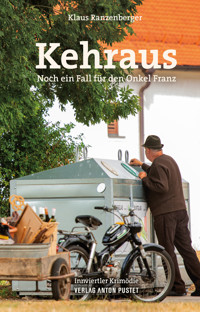

Coverfoto: Kurt Salhofer

Foto U4: © Claire Slingerland/shutterstock.com

Autorenfoto: HCH-Fotopress

Grafik, Satz und Produktion: Tanja Kühnel

Lektorat: Martina Schneider

eISBN 978-3-7025-8106-0

ISBN 978-3-7025-1075-6

Entdecken Sie die Vielfalt unseres Programms auf www.pustet.at

Wir bemühen uns bei jedem unserer Bücher um eine ressourcenschonende Produktion. Alle unsere Titel werden in Österreich und seinen Nachbarländern gedruckt.

Um umweltschädliche Verpackungen zu vermeiden, werden unsere Bücher nicht mehr einzeln in Folie eingeschweißt. Es ist uns ein Anliegen, einen nachhaltigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten.

„Der Vorteil der Klugheit besteht darin,dass man sich dumm stellen kann.

Das Gegenteil ist schon schwieriger.“

Kurt Tucholsky

Inhalt

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Epilog

Leseprobe

Klaus Ranzenberger

Prolog

Jetzt ist es also schon wieder passiert. Obwohl ich mehr oder weniger versprochen hatte, meinen Figuren Derartiges nicht mehr zuzumuten.

Das beschauliche Biotop, in dem ich sie angesiedelt habe und das nicht zufällig eine gewisse Ähnlichkeit mit jenem aufweist, in dem ich selbst aufwachsen durfte, wird erneut heimgesucht von zwielichtigen Elementen, schon wieder wird es kriminell in der sonst so idyllischen Provinz.

Doch glauben Sie mir, mich trifft keine Schuld. Ich gehe sogar so weit, zu behaupten, mit der ganzen Sache nichts zu tun zu haben. Es entspricht zwar sonst nicht meiner Art, mich aus der Verantwortung zu stehlen, und genau genommen könnte man argumentieren, dass ja schließlich ich es war, der den Stein ins Rollen gebracht hat. Immerhin hab ich ihn erfunden, den Onkel Franz. Und all die anderen. Was mich ein bisserl zum Vater meiner Protagonisten macht, sie damit gleichsam zu meinen Kindern.

Jo na eh. Aber sie sind mir entglitten. Haben sich, nachdem ihre Art und Persönlichkeit Form angenommen hatten, selbstständig gemacht und ihr Eigenleben entwickelt. Vor allem er selbst, der geschätzte Onkel. Grundsätzlich von angenehmem, ausgeglichenem Charakter, ist ihm eine derart ausgeprägte Sturheit eigen, welche es mir schon seit Längerem unmöglich macht, sein Handeln zu beeinflussen. Und so nimmt sie also ihren Lauf, die folgende Geschichte, und degradiert den Autor selbst zum hilflosen Beobachter.

Na ja, zugegeben, ganz so ist es dann auch nicht. Wovon ich mich nämlich nicht völlig distanzieren kann, ist der Fokus, den dieses Buch auf die Befindlichkeiten der Kleinstadt-Bourgeoisie legt.

Denn die sind einzigartig. Sind so weder im kleinen Dorf noch in der Großstadt zu finden. Derartiges gedeiht nur im Semi-Urbanen. Auf den kommenden Seiten werden Sie, geschätzte Leserin, geschätzter Leser, schnell merken, was ich damit meine.

Beim Onkel Franz entschuldige ich mich an dieser Stelle vorsorglich für alle Unannehmlichkeiten, welche ihn womöglich gleich heimsuchen werden, der interessierten Leserschaft wünsche ich viel Vergnügen!

Bleibt nur noch, wie schon in vorangegangenen Büchern erwähnt, auf die Art einzugehen, wie wir mit der Schreibweise des Innviertler Dialekts in den Passagen der direkten Rede verfahren sind. Wieder ist der Leser aufgefordert, seine Fantasie, sein eigenes Idiom einzubringen, der besseren Lesbarkeit zuliebe haben wir nämlich erneut auf allzu bunte Lautmalerei verzichtet. Dennoch sind und bleiben wir im Innviertel, lassen Sie es sich also ja nicht einfallen, dem Onkel Franz Hochdeutsches in den Mund zu legen, gell?

1

Montag, früher Vormittag. Nach dem Frühstück und der darauffolgenden, ausgiebigen Lektüre der Tageszeitung steht der Onkel Franz jetzt im Schuppen hinter dem Haus. Die Hände in den Hosentaschen dreht er sich langsam, kaum merklich um die eigene Achse, lässt seinen Blick schweifen. Er sucht etwas.

Der nicht sehr große Raum dient zuallererst als Unterstand für des Onkels Moped, der Puch MV50. Auch sein altes Kanapee, das früher in der Stube stand, bevor die Tante darauf beharrte, es auszutauschen, hat hier eine neue Heimat gefunden. Weiters beherbergt der Schuppen allerlei Gartengerät und eine kleine Werkbank. Eigenbau, versteht sich. Einen Schraubstock gibt es und – ordentlich an der Wand aufgehängt – diverse Schraubenzieher und -schlüssel, Feilen und Raspeln. Was man halt so braucht. Und allerhand andernorts ausgemusterte Kastel und Schubladenelemente. Darin befinden sich nach einem ausgeklügelten Ordnungssystem des Onkels verschiedenste Dinge der Kategorie „könnt man noch mal brauchen“. Die Tante hingegen behauptet ja, dass es hier im Schuppen mit der Ordnung nicht allzu weit her ist. Dass eher Chaos herrschen würde, in dem schwerlich etwas zu finden wäre. Außerdem könnte man getrost gut die Hälfte der Dinge, die der Onkel irgendwann für Wert befunden hatte, sie aufzuheben, ohne Weiteres entsorgen. Kommt natürlich überhaupt nicht infrage. Wie oft ist es schon vorgekommen, dass der Onkel Franz einem Auftrag seiner Frau – eine kleinere Instandsetzungsarbeit rund ums Haus oder Ähnliches – nur nachkommen konnte, weil sich hier im Schuppen genau der dafür benötigte Behelf gefunden hat.

So wie jetzt. Die heutige Anweisung, die der Onkel beim Frühstück erhalten hat, ist es, die ihn nun etwas suchen lässt. Seinen selbst gemachten kleinen Anhänger hat er bereits beladen mit den Reststoffen, die er ins Altstoffsammelzentrum bringen soll. Den sogenannten „Gig“, eine Art Holzkiste auf zwei Fahrradreifen mit einer bananenartig gebogenen Zugstange, hat der Onkel Franz sich gebaut, um kleinere Lasten zu transportieren. Für derartige Anhänger hat sich im Innviertel der Begriff „Gig“ eingebürgert, ursprünglich wurden damit einspännige, zweirädrige Pferdefuhrwerke bezeichnet. Der des Onkels wird natürlich nicht von einem Pferd gezogen, er hat eine kunstvoll zurechtgebogene Hakenkonstruktion angefertigt, um ihn verkehrssicher am Gepäckträger des Pucherls zu befestigen. Und genau dieses Trumm sucht er jetzt. Wie immer. Es ist wie verhext. Mehrmals die Woche kommt ihm das Ding unter, natürlich immer dann, wenn er es nicht braucht.

„Zefix, wo versteckst dich denn schon wieder?“

Während er zum wiederholten Mal die gleichen Schubladen auf- und wieder zuschiebt, geht die Tante an der offenen Tür vorbei. Eine Weile sieht sie ihm kopfschüttelnd zu und macht sich dann durch ein Räuspern bemerkbar. Wirft einen Blick auf ihre kleine Armbanduhr, tippt mit dem Zeigefinger darauf.

„Die sperren übrigens um eins zu, meinst, wird das vorher noch was?“

„Wie, was? Ach so, nein, hab’s eh gleich. Geht schon.“

„Jedes Mal dasselbe. Sei halt nicht so stur und ruf den Albert an.“

Die Tante spielt damit auf die Tatsache an, dass der Albert im Gegensatz zum Onkel Franz über ein Auto verfügt. Und sich schon mehrfach angeboten hat, bei der Entsorgerei zu helfen.

„Erstens“, entgegnet der Onkel, „gehört der alte Kombi seiner Frau, da ist es nicht gesagt, ob er den überhaupt kriegt. Zweitens ist das nicht ungefährlich, so schlecht wie der Albert Auto fährt. Und drittens, drittens hab ich vom letzten Mal noch genug.“

Der Onkel Franz nimmt es genau mit der Mülltrennung. Das beginnt schon damit, dass er darauf achtet, dass erst gar nicht viel anfällt. Fast ausschließlich Mehrwegflaschen, wo nur irgend möglich keine Plastikverpackungen, dazu eine möglichst lange Lebensdauer aller benutzten Dinge, dann ist schon viel gewonnen. Mit dieser Einstellung und Handlungsweise, da ist sich der Onkel sicher, ist von seiner Seite der Sache Genüge getan. Die beinahe wissenschaftliche Akribie, ja geradezu Pedanterie, mit der der Albert sich des Themas annimmt, geht ihm allerdings, gelinde gesagt, auf die Nerven. Immer, wenn der Onkel – so geschehen bei ihrer letzten gemeinsamen Entsorgungsmission – einen Behälter mit zu Hause Vorsortiertem in den seiner Meinung nach dafür vorgesehenen Container kippen wollte, war er zur Stelle, der Herr Albert, um eine finale Sicherheitskontrolle durchzuführen. Bei der er selbstverständlich auch immer etwas zu beanstanden hatte. Derartige Pensionisten-Allüren mag er nicht, der Onkel Franz. Drum – der Freundschaft zuliebe – verzichtet er seither auf die Unterstützung seines alten Spezis beim Entsorgen.

*

Zur selben Zeit dreht Diplomkaufmann Gerold Haubinger seine obligatorische Stadtplatzrunde. Der vordergründig sichtbare Zweck dieses kleinen Spazierganges ist es, den Hund der Familie auszuführen. Vielmehr geht es dem Geschäftsmann und Besitzer eines stattlichen Stadtplatzhauses aber darum, sich der Gemeinde zu zeigen und seine Position in derselben auszudrücken. Sehen und Gesehen-Werden, Grüßen und Gegrüßt-Werden, abgestuft nach Stand und Verhältnis zueinander. So wird zum Beispiel beileibe nicht jeder gegrüßt, wenn man in der Kleinstadt auch fast alle Passanten kennt. Kunden werden in der Regel mit einem kurzen Kopfnicken bedacht, begleitet von einem kaum merklichen Nachoben-Ziehen des linken Mundwinkels. Das muss reichen. Die Haubingers betreiben ein feines Büro- und Schreibwarengeschäft im Parterre ihres Hauses, in zweiter Generation, und sind sich ihrer Wichtigkeit durchaus bewusst. Kreuzt Kundschaft den Weg von Gerold Haubinger, welche von Stand und Herkunft an die eigene heranreicht, wird zusätzlich ein Ziehen des jagdlichen Filzhutes angedeutet. In weiterer Ausbaustufe kommt eine kaum merkliche Verbeugung hinzu. Verbale Verzierungen wie „Verehrung“ oder „Hawediehre“ deuten schlussendlich darauf hin, dass hier zumindest gesellschaftlicher Gleichstand eingeräumt wird.

Gerold Haubinger genießt es, sich in dieser Form aktiv zu positionieren. Man muss – so meint er – seiner Umwelt schon mitteilen, wo die Trennlinien verlaufen, dann tun sich alle Beteiligten leichter bei der Einordnung. Eine Ansicht, die er schon immer vertritt und welche sich mit seinem neuen Amt nur noch verstärkt hat. Seit den letzten lokalen Wahlen sitzt er nämlich nicht nur im Gemeinderat, sondern bekleidet zusätzlich das wichtige Amt des Stadtrates für Bau und Umweltangelegenheiten. Fast wär’s auch noch der Vizebürgermeisterposten geworden, ein Ziel, das aus seiner Sicht lediglich als aufgeschoben zu betrachten ist. Kurz und gut, Diplomkaufmann Stadtrat Gerold Friedrich Haubinger ist ein wichtiger Mann in der Gemeinde.

*

Der Onkel Franz hat es dann doch noch rechtzeitig ins Altstoffsammelzentrum geschafft. Vor allem das von der Tante in Aussicht gestellte Rindsgulasch, das nach getaner Arbeit zu Hause auf ihn warten würde, hat ihn motiviert. Gerade hat er sein Moped nebst Anhänger vor den Glascontainern abgestellt, da begrüßt ihn auch schon jemand. Es ist der Moser Erwin, der Leiter des Betriebs. Man kennt sich vom Wirtshaus, und der Onkel nimmt sich gern etwas Zeit, um mit dem Erwin ein paar Sätze zu wechseln.

„Na, bist wieder unfallfrei hergekommen mit deinem Müllexpress?“ „Sowieso, siehst du ja. Außerdem nimmt mein Pucherl nicht so viel Platz weg wie die ganzen Benzinkutschen da.“

Der Onkel Franz spielt damit auf die Tatsache an, dass auf dem Hof des ASZ das reinste Chaos herrscht. Kreuz und quer stehen die Autos mit ihren Anhängern, eines größer als das andere.

Kombis, Kleinbusse, allerhand sogenannte SUVs und Pick-ups. Und was alles weggeworfen wird! Teppiche, Sofas, Küchenzeilen, halbe Hauseinrichtungen. Einer lädt sogar gerade eine gut drei Meter hohe Plastikpalme ab.

„Ich mein, es ist ja schon gut, dass es euch gibt, aber wahrscheinlich schafft man sich noch weit leichter was Neues an, wenn man sein altes Zeug so problemlos loswird, oder?“

„Da hast wohl recht, Franzl. Seit ich hier bin, wird’s jedes Jahr mehr. Drei Jahre schau ich mir das noch an, dann geh ich eh in Pension.“

Der Moser Erwin verabschiedet sich hastig, er hat soeben gesehen, dass eine seiner Mitarbeiterinnen doch tatsächlich gerade in die große Kunststoffpresse steigt.

„Helga, spinnst du“, ruft er, während er auf die Presse zuläuft. „Sofort raus da! Bist du lebensmüde?“

Aber die Frau macht vorerst keinerlei Anstalten, dieser Aufforderung nachzukommen. Im Gegenteil. In aller Ruhe stampft sie, in der Presse stehend, auf irgendeinem Teil herum. „Jaja, reg dich nicht auf. Da hat sich was verklemmt, ich hab’s eh gleich.“

Jetzt explodiert er, der Moser Erwin, scheinbar ist es nicht das erste Mal, dass die Frau die wichtigsten Sicherheitsvorschriften ignoriert. „Nix da, gleich“, brüllt er, „auf der Stelle kommst du raus!“ Gleichzeitig schlägt er auf den großen roten Not-aus-Schalter.

Auf jeden anderen seiner Mitarbeiter hätte ein derart scharfer Verweis Eindruck gemacht, nicht so bei der Pawlak Helga. Von Haus aus ein eher rustikaler Charakter, bringt die stämmige Frau nichts so leicht aus der Ruhe.

„Geh, Erwin, da passiert doch nix“, sagt sie jetzt auch, während sie langsam aus der Presse steigt, „ich weiß schon, was ich tu. Bei dem alten Trumm muss man halt ab und zu ein bisserl nachtreten, damit’s funktioniert. Aber wenn du ausschaltest, dann kann’s ja nicht gehen.“ Das sieht ihr Chef anders, er setzt zu einem längeren Vortrag über Sicherheit am Arbeitsplatz an, will der Pawlak klarmachen, wie gefährlich das, was sie gerade veranstaltet hat, ist. Aber die winkt ab, lässt ihn stehen und trottet gemütlich davon.

Der Onkel Franz hat die Szene kopfschüttelnd beobachtet und sich seinen Teil gedacht. Er kennt die Presse und ihre Funktionsweise, der Moser Erwin hat sie ihm einmal ausführlich erklärt. Kunststoffteile, die weder getrennt zum Recycling aussortiert werden noch bei den sperrigen Abfällen etwas zu suchen haben, kommen in die große Maschine, die sie mit hydraulischer Kraft auf einen Bruchteil ihres ursprünglichen Volumens zusammengepresst. In regelmäßigen Abständen werden die vollen Container abgeholt und gegen leere getauscht. Das übernimmt ein Verwertungsunternehmen an der südlichen Grenze des Bezirks. Dort wird der Inhalt im Anschluss grob sortiert und geschreddert. Das Granulat, das dabei entsteht, wird größtenteils verheizt oder kommt als Füllmaterial zum Einsatz, zum Beispiel im Straßenbau.

Und da steigt die einfach rein, da könnt ein Fuß schnell weg sein, denkt sich der Onkel und macht sich wieder an seine Arbeit. Während er etliche Flaschen von ihren Schraubverschlüssen befreit, erregt nun jemand anderes seine Aufmerksamkeit. Wenn das Gesicht desjenigen, der ihm aufgefallen ist, auch halb von dem großen Karton verdeckt ist, den er trägt, es kann trotzdem kein Zweifel bestehen, wer da gerade an ihm vorbeigeht. Der Albert, na bravo! Bei aller Freundschaft, den brauch ich jetzt nicht. Noch hat er mich nicht gesehen, denkt sich der Onkel, schaun wir, dass das so bleibt. Also greift er sich sein Moped, um es hinter die Glascontainer zu schieben. Jetzt könnte man sagen, dass das schon ein etwas sehr kindisches Verhalten ist von einem erwachsenen Mann, hier Verstecken zu spielen. Aber wie zuvor schon bemerkt, dem Onkel graut es vor der fachlichen Unterstützung seines Freundes beim korrekten Mülltrennen.

Die Strategie scheint aufzugehen. Den Albert immer fest im Blick, erledigt der Onkel Franz seine Arbeit, stets darauf bedacht, nicht gesehen zu werden. Nimmt seine Wege hinter den Containern, entsorgt erst die Flaschen, dann Karton und Altpapier. Als er aber zuletzt eine Schachtel mit den wenigen Kunststoffbecherln und -flascherln, die im Haushalt der Tante anfallen, an sich nimmt, um damit ungesehen in die Halle zu schlüpfen, in der die dafür vorgesehenen Behälter stehen, geht die Sache schief. Wie aus dem Erdboden gewachsen steht er plötzlich hinter ihm, der Albert, ein fröhliches Grinsen auf den Lippen.

„Ja servus, Franzl, na das wenn ich gewusst hätt, dass du heut auch entsorgst, wieso sagst denn nix?“

„Der Albert, so eine Überraschung! Nein, nein, geht schon, hab ja nicht viel. Eh nur noch das da.“

„Zeig einmal her!“

Der Albert fällt sofort in den Modus des Müllberaters. Setzt sich seine Lesebrille auf und kramt in des Onkels Schachtel herum.

„Das wolltest jetzt aber nicht alles da hineinschmeißen, oder?“

„Ja, äh, schon eigentlich. Wieso?“

„Schau, da hast du PE beziehungsweise PP, das da aber ist PVC. Und der Rest ist PET.“

„Wie bitte?“

„Das hab ich dir aber alles schon einmal erklärt. Ab und zu glaub ich, du hörst mir gar nicht zu.“

Eine Unterhaltung, die einem alten Ehepaar zur Ehre gereicht hätte. Da des Onkels Bedarf an Derartigem schnell gedeckt ist, wechselt er das Thema. Mittlerweile stehen sie wieder vor der Halle und mit Blick auf Alberts alten Kombi meint er: „Schauschau, lässt dich deine Frau heut mit dem Auto fahren?“

„Ich fahr, wann ich will“, entgegnet der Albert leicht beleidigt, „oder, wenn s’ mich wohin schickt, so wie heut. Wird bei dir auch nicht anders sein, oder?“

„Ja freilich, soweit kommt’s noch. Das teil ich mir schon selber ein. Sag, wie spät ist es eigentlich?“

„Himmel, genau! Halb eins schon. Jetzt muss ich aber schaun, dass ich heim zum Essen komm!“

„Was kocht s’ dir denn heut Gutes, deine Frau? Wahrscheinlich was recht Gesundes, oder?“

Eine Anspielung darauf, dass beim Albert daheim üblicherweise alle paar Monate eine Umstellung der Ernährungsrichtlinien ausgerufen wird. Die Frau des Freundes ist Abonnentin eines dementsprechenden Fachmagazins und folgt den darin veröffentlichten Ratschlägen mit beinahe religiöser Überzeugung. Dass sich die Autoren der Ernährungsbibel von einem Quartal zum nächsten meist massiv widersprechen, stört sie dabei wenig. Waren etwa vor drei Monaten noch sämtliche Kohlenhydrate des Teufels, wird nun die gesunde Kartoffel-Reis-Diät gefeiert. Und wenn das vorbei ist, gibt’s demnächst nur noch Fisch. Den dafür dann maximal gedämpft und ungewürzt. Irgendetwas in der Art halt. Und der arme Albert muss mit.

„Jaja, is schon recht, Franzl, ich weiß eh, dass du beim Essen eher einfach gestrickt bist. Ich fahr auf jeden Fall jetzt heim auf einen Schwammerlauflauf. Kann dir ja morgen zum Stammtisch eine Kostprobe davon mitbringen.“

„Nein, bitte nicht. Und wenn du mir noch einen Gefallen tun willst, lass mir ein bisserl Vorsprung mit dem Moped. Weil du mit dem Auto auf der Straße, das ist gar nicht so ungefährlich.“

Nach dieser im Innviertel durchaus als freundschaftlich zu bezeichnenden Konversation verabschieden sich die beiden Pensionisten, um dem jeweiligen Mittagstisch zuzustreben.

*

„Und wieso sagt mir das der Bürgermeister nicht selber?“ Der Moser Erwin sitzt im sogenannten kleinen Besprechungssaal der Personalstelle im Rückgebäude des Rathauses. Zuerst hat er sich noch nicht viel dabei gedacht, dass man ihn hierher bestellt hatte. Irgendeine bürokratische Geschichte, vielleicht schon in Zusammenhang mit seiner nahenden Pensionierung. So was in der Art. Aber nun ist er sprachlos. Und verärgert.

„Weil sich der Herr Bürgermeister nicht um alles persönlich kümmern kann. Und weil das in meinen Aufgabenbereich fällt als Vorsitzender vom Personalbeirat. Und dann betrifft’s ja auch noch mein Ressort als Stadtrat.“

Stadtrat Haubinger hat sein „Ich tu nur meine Pflicht“-Gesicht aufgesetzt und blättert in der Personalakte seines Gesprächspartners hin und her. Dass seine Wahl auf diesen Moser gefallen ist, hat vornehmlich zwei Gründe. Erstens ist der Posten, den er bekleidet, einer der wenigen, die für seine Zwecke infrage kommen, zweitens hat der Mann noch einen alten Dienstvertrag. Der stammt aus Zeiten, da die Altstoffannahme als Bürgerservice der Stadtgemeinde eingeführt worden war. Mittlerweile untersteht das Zentrum samt seiner Angestellten dem Bezirksabfallverband, einer Holding mit verzweigter Beteiligungsstruktur. Zu der Stadtrat Haubinger auch so seine Verbindungen hat, das erleichtert die Frage der Neubesetzung. Um den Arbeitsplatz freizubekommen, hat er zusätzlich seinen Einfluss innerhalb der Gemeinde geltend gemacht. Wenn er sich dabei auch weiter aus dem Fenster lehnen musste, als ihm lieb war.

„Schaun Sie, Herr Moser. In knapp drei Jahren wär es bei Ihnen sowieso so weit gewesen, wir ziehen das jetzt aus budgetären Gründen einfach ein bisschen vor. Wir alle müssen sparen und Ihre Lohngruppe … na ja, es rechnet sich halt nicht. Unser Vorschlag wär also folgender. Bis zum Ende des Jahres Innendienst zur besonderen Verwendung, da findet sich schon was auf dem Gemeindeamt. Den Resturlaub, der sich bei Ihnen angesammelt hat, konsumieren Sie im Anschluss und danach geht’s nahtlos in die Pension. Zugegeben, mit gewissen Abschlägen. Aber auch mit Belobigung. Für hervorragende Dienste, dafür werd ich mich persönlich einsetzen. Na, was sagen Sie?“

Der Moser Erwin hat den arroganten Geschäftsmann und Provinzpolitiker, der ihm da gegenübersitzt, noch nie gemocht. Einer, der sich zu den „Besseren“ der Stadt zählt, sich kaum jemals selbst die Hände schmutzig gemacht hat und der es, bei aller aufgesetzter Freundlichkeit, nicht verhehlen kann, dass er auf Leute wie ihn herabsieht. Und der schiebt ihm jetzt gerade aufmunternd nickend ein Formular nebst Kugelschreiber über den Schreibtisch. Aber so nicht, Herr Stadtrat! „Unterschreiben tu ich erst mal gar nichts. Den Resturlaub, den nehm ich ab sofort, und das da, das schau ich mir daheim noch genauer an. Wenn’s recht ist.“ Er nimmt das Papier, faltet es zweimal und steckt es in die Innentasche seiner Arbeitsjacke. Erhebt sich und verlässt grußlos das Büro.

*

Diesem unangenehmen Personalgespräch war ein Anruf eines alten Freundes vorangegangen. Studienkollege, Parteifreund, Verbindungsgenosse, Weggefährte seit Jahrzehnten. Und einer derjenigen, bei denen man selbst – obwohl eine Hand stets die andere gewaschen hat – immer etwas in der Schuld stand. Und der rief also nun an und forderte einen Gefallen ein. Durchaus in einem gewissen Maß auch etwas schmeichelhaft für Gerold Haubinger, war der andere doch weitaus höher dekoriert als man selbst. Immerhin Minister!

„Ex-Minister, das ist ja das Problem, lieber Freund. Aber lass uns das nicht am Telefon …, ist in letzter Zeit nicht die beste Idee. Bin morgen in der alten Heimat. Da stoß ich dann zum Verbindungsabend dazu und danach können wir reden.“

Diplomkaufmann Gerold Haubinger ist, genauso wie sein honoriger Freund, Ordensritter der Männerverbindung „Eulalia“. Was die Herren bei den regelmäßigen Zusammenkünften ihrer Loge so treiben, ist weitgehend unbekannt. Einem strengen Ehrenkodex folgend dringt kaum etwas nach außen. Allerdings mutmaßen nicht wenige Außenstehende, dass es gar so geheimnisvoll nicht ablaufen soll bei diesen Corps-Abenden. Wohl eher würde es sich dabei um spätpubertäre Trinkgelage auf ebensolchem Humor-Niveau handeln, munkelt man. Bei denen sich die Herren Honoratioren abseits der Blicke der restlichen Gesellschaft und der ihrer Gattinnen frei von Zwängen verlustieren. Aber wie gesagt, nichts Genaues weiß man nicht.

An gegenständlichem Abend auf jeden Fall haben sich Gerold Haubinger und der aus Wien angereiste Ferdinand Schleindinger freiwillig zum Schlussdienst gemeldet. Der besteht darin, dass die beiden das Clublokal, genannt „Castell“, nach Ende der Zusammenkunft wieder auf Vordermann bringen. Tisch abräumen, Bierkrüge abspülen, etwaige andere Spuren beseitigen. Nachdem sie das erledigt hatten, kam es dann bei einem letzten Bier zu dem angekündigten Gespräch.

„Schau, Gerry“, kam der Herr Ex-Minister dann auch schnell auf den Punkt, „du weißt, ich bitt nicht gern um was. Hab ich auch selten nötig. Aber es geht um meinen Buben, den Leopold. Kannst dich ja sicher noch an ihn erinnern?“

„An den Poldi, na freilich. War ja immerhin ein Zeiterl mit unserer Sissy zusammen. Weiß gar nicht, was in das Mädl gefahren ist, dass sie sich dann getrennt hat. War ja ein recht patenter Bursch, nicht wahr!“

„Aber Blödsinn! Der Poldi ein patenter Bursch. Ist ja eh lieb von dir, wenn du das sagst, aber es stimmt halt leider nicht. Eine Flasche ist er, und faul auch noch. Langzeitstudent. Grad hat er wieder abgebrochen, an der BOKU. Davor war’s BWL, nach Jus und Journalismus. Mehr wie ein, zwei Semester hat er’s noch nirgends ausgehalten. Wahrscheinlich bin ich eh selber schuld. Hab ihm immer eine zu lange Leine gelassen. Aber jetzt ist Schluss, jetzt soll er arbeiten!“

„So, so, arbeiten“, meinte darauf Gerold Haubinger nach einem Schluck aus seinem Bierkrug, „und als was?“

„Das ist ja das Problem. Der kann ja nix! Bis vor Kurzem hätt ich ihn trotzdem problemlos irgendwo untergebracht in Wien. In irgendeinem Ministerium oder einem staatsnahen Betrieb, gell. Gut bezahlt und nicht zu anspruchsvoll. Aber seit dem Skandal bin ich ohne Einfluss. Im Gegenteil, der Name Schleindinger ist zurzeit nichts mehr wert, das wirst du ja mitbekommen haben. Vor allem in der Hauptstadt krieg ich keinen Fuß mehr auf den Boden.“

Ferdinand Schleindinger war Mitglied der Bundesregierung, deren Legislaturperiode kürzlich äußerst unrühmlich vorzeitig zu Ende gegangen war. Man war bei der Wahl des Koalitionspartners nicht sehr wählerisch gewesen und hatte zusammen mit diesem relativ schmerzfrei einen Umbau der Machtstrukturen in der Republik angestrebt, sich dabei zu sehr mit einer mächtigen Wirtschaftslobby verbrüdert und dabei jede Bodenhaftung verloren. Und der Minister für Wirtschaft und Soziales Schleindinger immer vorne mit dabei. Der Höhenflug endete jäh, als Journalisten eines linksliberalen Blattes Gesprächsmitschnitte zugespielt bekamen, die ein politisches Erdbeben auslösten. Die strafrechtliche Relevanz mancher Aussagen sowie das desaströse Sittenbild, das die Aufnahmen offenbarten, ließen dem ansonsten so zögerlichen Herrn Bundespräsidenten gar keine andere Möglichkeit, als die Regierung umgehend aufzulösen, und nach den darauffolgenden Neuwahlen blieb kein Stein mehr auf dem anderen.

„Jaja, es erwischt immer die Falschen“, versuchte Gerold Haubinger seinem Freund Trost zuzusprechen, „aber wirst sehen, deine Zeit kommt wieder. Aber sag, Ferdl, wie kann ich dir jetzt helfen?“

„Na ja, ganz einfach. Du sitzt im Gemeinderat in der bestimmenden Fraktion, Stadtrat bist auch, und was ich so hör, hast sogar auf den Bürgermeister Einfluss. Da sollt’s doch ein Leichtes sein, für meinen Poldi einen halbwegs solid bezahlten Posten zu organisieren. Ich bitt dich ganz lieb, alter Freund.“

*

Am Mittwochvormittag geht der Onkel Franz gern auf den Wochenmarkt, das wissen wir mittlerweile. Schlendert über den oberen Hauptplatz der kleinen Stadt, beäugt die ausgestellten Waren, meist fernab jeder Kaufabsicht. Oft geht es nur darum, sich Gusto zu holen für das eine oder andere Gericht, das es zu Hause vielleicht schon länger nicht gegeben hat. So springt ihm bei einem Stand, der vorwiegend Wildfleisch anbietet, eine schöne, große Hasenkeule ins Auge. Sofort wird eine Erinnerung wach. Und zwar an ein Sonntagsessen vor etlichen Monaten. Geschmorte Hasenkeule mit viel Wurzelwerk und Rotwein. Lorbeer, Wacholder und noch allerhand Kräuter sowie die eine oder andere Geheimzutat der Tante hatten damals miteinander ein Geschmackserlebnis entstehen lassen, das dem Onkel jetzt, da er daran denkt, erneut das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Kurzerhand erwirbt er das Objekt der Begierde.

Nachdem er das Paket in seiner Tasche verstaut hat, steuert er den kleinen Stadtplatzgastgarten an, wo er sich üblicherweise mit seinem Spezi, dem Albert, nach erledigtem Marktgang auf ein Vormittagsbier trifft. Während er auf einem der Klappstühle Platz nimmt, fällt dem Onkel Franz ein, dass er dieses Bier heute wohl allein wird trinken müssen. Der Albert hat ihm beim gestrigen Stammtisch beim Egger-Wirt ja mitgeteilt, dass er am nächsten Tag ausnahmsweise verhindert wäre, genau! Weswegen noch mal? Irgendetwas in Zusammenhang mit seiner Frau, ein Auftrag oder so. Der Onkel gesteht sich gerade ein, dass er wohl nicht so genau zugehört haben wird, gestern beim Wirt. Egal, bekomm ich alles sicher bald haarklein erzählt, denkt er sich, während er seine Bestellung bei der mittlerweile erschienenen Kellnerin aufgibt.

Beim ersten Schluck Bier beginnt der Onkel Franz mit jener Beschäftigung, der er immer dann frönt, wenn er allein im Gastgarten sitzt. Der Beobachtung seiner Mitmenschen. Er lässt den Blick schweifen von einem Passanten zum anderen, von Marktstand zu Marktstand. Spektakuläres gibt es nicht zu sehen, aber darum geht’s auch nicht. Vielmehr interessieren ihn die Verhaltensweisen der Umstehenden und Vorübergehenden. Die einen gemütlich schlendernd etwa, andere dagegen in hastiger Eile, immer wieder kurz vor einer Kollision mit Entgegenkommenden. Oder mit den zwischen den Ständen Beieinanderstehenden, welche sich, als hätten sie ewig Zeit, ausgiebig über dies und das unterhalten. Über die Nachbarin etwa, die schon wieder auf Urlaub war, oder über die eine oder andere Blödheit der lokalen Politik. Nichts wirklich Wichtiges, Konkretes. Man schimpft halt gern ein bisserl, reine Gewohnheit.

Auch von den über den Marktplatz stehend und sitzend verteilten Bettlern ist oft die Rede. Hier kommt kaum Positives zur Sprache. Die meisten sind sich einig, dass die oft südosteuropäisch aussehenden jungen Männer ohnehin einer organisierten Gruppe angehören und mit Kleinbussen von Stadt zu Stadt herumgefahren würden. Manche wollen auch schon Männer ebensolcher Herkunft in Anzügen gesehen haben, die ihre Runde machen und Bettelnden in regelmäßigen Abständen das Geld wieder abnehmen. Der Onkel hält Derartiges zwar für möglich, neigt aber eher zu der Vermutung, dass es sich bei den meisten dieser Berichte um urbane Legenden handelt. Ein Phänomen, das immer wieder zu beobachten ist. Einer oder eine will etwas gesehen, gehört oder gelesen haben, auf jeden Fall aus verlässlichster Quelle, und gibt das dann der Einfachheit halber als eigene Wahrnehmung weiter. Daraus entsteht nicht selten eine Eigendynamik, die dafür sorgt, dass die Geschichte ihre Kreise zieht und plötzlich der Eindruck entsteht, unzählige Leute hätten bereits selbst Derartiges erlebt. Der Onkel Franz ist in diesen Dingen allerdings nicht allzu anfällig, im Gegenteil. Sie wecken die angeborene, gesunde Skepsis in ihm.

Während er darüber nachdenkt, fällt sein Blick auf die gegenüberliegende Straßenseite. Dort, wo eine Lücke zwischen zwei Marktständen die Sicht freigibt auf einen dahinterliegenden Hauseingang, sitzt ein Mann auf einem Bündel, das sich bei näherem Hinsehen als großer Rucksack herausstellt. Um ihn herum liegen noch allerhand Taschen und Säcke, es sieht so aus, als hätte der eher Verwahrloste sein gesamtes Hab und Gut bei sich. Aber er hebt sich ab von den Bettlern. Einmal durch die Tatsache, dass er nicht erkennbar um Geld bittet. Und durch die große Flasche, aus der er in regelmäßigen Abständen einen kräftigen Schluck nimmt.

Dem Onkel fällt bei dem Anblick ein Artikel in einer der Wochenendausgaben seiner Stammzeitung ein, den er vor längerer Zeit interessiert gelesen hatte. Darin ging es um die Gruppe der Berber. Womit allerdings nicht die Angehörigen des gleichnamigen nordafrikanischen Volksstammes gemeint waren, sondern eine besondere Art, eine bestimmte Gruppe von Wohnungslosen. Eine, die sich sozial organisiert hat und gegenseitig Hilfestellung gibt. Diese Berber, die oft weit umherziehen, verstehen sich auch nicht als Bettler. Wenn, dann bezeichnen sie sich selbst eher als Schnorrer. Und haben sich einen strengen Verhaltenskodex ungeschriebener Regeln auferlegt. Nach denen wird etwa unaufdringliches Verhalten und Solidarität untereinander eingefordert. Wohltätigkeit wird angenommen, Sozialhilfe vonseiten des Staates aber abgelehnt. Und Diebstahl ist absolut verboten. Der Artikel war bebildert und der Mann auf der anderen Straßenseite erinnert den Onkel Franz nun stark an die Berber auf jenen Fotos.

Ein Blick auf seine Uhr reißt ihn aus diesen Gedanken. Himmel, bald zwölf! Jetzt aber schnell nach Haus, wo die Tante mit dem Mittagessen wartet. Wenn seine Frau auch sonst eher kulant ist in Sachen Pünktlichkeit, beim Essen versteht sie in dieser Hinsicht keinen Spaß. Komisch, denkt sich der Onkel Franz, meistens komm ich zu spät, wenn der Albert dabei ist. Was ihn auch immer in der Annahme bestätigte, dass meist der Freund schuld war an etwaigen Verspätungen. Und so hat er’s dann auch oft kommuniziert. Aber heute zieht sie nicht, diese Ausrede, also schnell zum Radl und nichts wie heim! Auf dem Weg zu seinem Gefährt wechselt der Onkel die Straßenseite und nimmt drüben die schmale Gasse, die sich am Mittwoch zwischen der Häuserfront des Stadtplatzes und der Rückseite der Marktstände bildet. So kommt er unabsichtlich – er hat gar nicht mehr daran gedacht – an dem Haustor vorbei, unter dessen Rundbogen sich der mutmaßliche Berber niedergelassen hat. Zwar wäre der Onkel Franz allein aufgrund seiner aktuellen Zeitnot wohl an ihm vorbeigegangen, doch wird ihm der Weg versperrt. Die Leibesfülle der Frau vor ihm, dazu der große Einkaufskorb an ihrem Arm, beides macht ein Durchkommen unmöglich. Und auch ihr Verhalten zwingt ihn zum Stehenbleiben. Sie hat sich nämlich vor dem Mann im Hauseingang aufgebaut und beschimpft ihn leidenschaftlich.

„Immer diese Bettelei, jeden Mittwoch! Geh halt arbeiten, hast eh zwei gesunde Hände! Und wie’s da ausschaut! Dass du dich gar nicht schämst, bei uns im Dorf gibt’s das nicht, wo kommen wir denn da hin, das ist ja …“

An dieser Stelle unterbricht der Onkel die Schimpfende, er mag so etwas nicht.

„Jetzt holen S’ halt einmal Luft, liebe Frau. Hat der Ihnen was getan oder warum regen S’ sich so auf?“ Das überfordert die Angesprochene augenscheinlich, denn es kommt keine Antwort. Lediglich mit ihrer freien Hand wedelt sie etwas in der Luft herum und ihr Mund schnappt ein paar Mal auf und zu wie bei einem Fisch. Dann dreht sie sich ohne ein weiteres Wort um und entfernt sich kopfschüttelnd. Auch des Onkels Kopf wackelt etwas hin und her, als er ihr nachschaut. Dann wandert sein Blick zum Hauseingang. Von dort wird ihm gerade eine Doppelliter-Flasche Rotwein Marke „Alter Knabe“ entgegengestreckt.

Begleitet von zwei Worten, die heiser aus einem von struppigem Bart umwucherten Mund kommen. „Danke. Willste?“

„Nein, nein, dankschön“, lehnt der Onkel Franz die Einladung zum Umtrunk ab, „vormittags höchstens Bier. Außerdem muss ich heim, zum Essen.“

„Wat jibt’s denn?“

„Wie, was? Ach so, Krautfleckerl, glaub ich.“

„Wat is dat denn?“

„Das? Das sind Fleckerl mit Kraut und …“, hier unterbricht er sich selbst und fragt: „Haben S’ Hunger?“

„Schon.“

„Gut. Moment.“

Der Onkel schlüpft – merklich in Eile, wir wissen warum – zwischen den Marktständen hindurch und kommt kurz darauf zurück mit einer stattlich gefüllten, dampfenden Leberkässemmel. Die drückt er dem Mann in die Hand und wendet sich zum Gehen.

„Dat is ja mal nett. Dank dir, mein Alter.“

„Jaja, bittschön. Aber ich bin nicht Ihr Alter, ich bin der Franz.“

„Olaf. Nüscht für unjut, wat?“

„Passt schon. Mahlzeit.“

*

„Also weißt’, Franzl“, sagt die Tante zwischen zwei Gabeln Krautfleckerln, „es freut mich ja eh, dass dir der Hase damals so gut geschmeckt hat. Aber dass du dann gleich so eine große Keule heimbringst, die wird uns zu zweit ja viel zu viel.“

Der Onkel Franz hat Glück gehabt. Als er mit merkbarer Verspätung vom Markt zurückgekommen ist, hat sich herausgestellt, dass seine Frau heute ausnahmsweise selbst im Zeitplan etwas hinten nach ist. Die Nachbarin hätte sie so lange nicht weggelassen vom Gartenzaun, kennst sie ja eh, wenn die mal anfängt. Und bis dann das Nudelwasser endlich kocht!

„Passt schon“, hat der Onkel die Abweichung vom Gewohnten entschuldigt, „essen wir halt einmal um Viertel nach.“ Hat es daraufhin übernommen, den Tisch zu decken, worüber er fast die Hasenkeule in seiner Tasche vergessen hätte.

„Ja genau, schau her, ich hab auch was mitgebracht.“

Woraufhin ihm also jetzt erklärt wird, dass das gute Stück ins Tiefkühlfach müsse, bis sich eine Gelegenheit biete, jemanden einzuladen. Ein bisserl ist er enttäuscht, der Onkel, aber was soll’s, in diesen Dingen liegt die Befehlsgewalt eindeutig bei seiner Frau.

„Und, wie war’s am Markt?“ Eine beiläufige Frage der Tante, fast jeden Mittwochmittag gestellt.

„Ja, mei“, antwortet ihr Gatte, „eh wie immer. Lauter Pensionisten, wo du hinschaust.“

„Wenn du in den Spiegel schaust, dann siehst du auch einen. Einen Pensionisten, mein ich. Das weißt aber schon, oder?“

Der Onkel Franz hat es nicht so mit den Ruheständlern. Zu eingleisig in Denken und Handeln sind die meisten von ihnen, da ist er sich sicher.

„Jo na eh“, gibt er widerstrebend zu, „freilich weiß ich, dass ich streng genommen auch dazugehör. Also auf dem Papier. Aber ich bin halt nicht so ein typischer, das musst schon zugeben.“

„Was wär jetzt typisch für so einen Pensionisten?“

„Das Eingefahrene halt. Die immer gleichen Routinen. Sturheil, egal, was ist. Beim Albert merk ich das oft.“

„Ach so“, die Tante nickt verstehend, „du meinst so Sachen, wie jeden Mittwoch auf den Wochenmarkt, am Dienstag zum Stammtisch mit immer den gleichen Leuten, immer denselben Hut und Janker an, Abendjause pünktlich um halb sieben und …“

„Jaja, ist schon recht, hab dich schon verstanden.“

Das leichte Grinsen in den Mundwinkeln seiner Frau überträgt sich auf den Onkel Franz. An sich hat er es nicht gern, wenn ihn jemand durchschaut. Aber bei der Tante ist das etwas anderes, die darf. Ganz abgesehen davon, dass er bei ihr sowieso keine Chance hätte, so gut wie sie ihn kennt.

2

Am Dienstagabend, knapp eine Woche später also, ist der große Tisch am Kachelofen beim Egger-Wirt gut besucht. Stammtisch halt. Der Onkel Franz und der Albert, der Hans und weitere der üblichen Verdächtigen haben sich eingefunden zum wöchentlichen Umtrunk und Meinungsaustausch. Der Seniorchef des Wirtshauses ist natürlich auch Teil der gutgelaunten Runde. Obwohl schon in Pension, hilft er noch tatkräftig mit im Betrieb, den mittlerweile sein Sohn führt. Außer am Dienstagabend, da ist er ausschließlich Gast. Lässt sich von der Resi, die beinahe schon so lange hier im Dienst ist wie er selbst, sein Bier und sein kaltes Schweinernes servieren. Und er wird behandelt wie jeder andere auch. Mit einer Ausnahme, zahlen tut er nicht, der alte Egger. Wär ja noch schöner. Der Juniorchef, der heute ein ganz besonders schönes Trachtenwesterl trägt, kommt jetzt an den Tisch und verteilt bunte bedruckte Zettel.

„So, meine Herrschaften“, verkündet er dabei mit leicht habsburgischer Klangfärbung, „eine hochinteressante Einladung hätt ich da für euch. Bitte um zahlreiches Erscheinen.“

Der alte Egger schüttelt den Kopf. Einerseits, weil er schon weiß, was auf den Zetteln steht, und andererseits, weil ihm die Art zu reden, die sich der Bub auf der Saison am Arlberg angewöhnt hat, auf die Nerven geht. Die meiste Zeit über drückt er sich Gott sei Dank zwar schon so aus, wie es zu einem Innviertler Bauern- und Wirtsbub, der er nun mal ist, passt. Jedoch ab und zu, meist dann, wenn er eine seiner berühmten innovativen Ideen hat, haut es ihm den Arlberg wieder heraus. So wie jetzt.

„Eine Craft-Beer-Degustation mit einem Biersommelier aus Salzburg hab ich organisiert. Ein Hopfen-Aficionado ersten Ranges, der Mann. Da könnt ihr alle, wie ihr dasitzt, noch was lernen, mit Verlaub.“

„Über was?“ Diese Frage kommt vom Onkel Franz persönlich.

„Na, über die neuesten Trends, was flavoured Beer angeht, nicht wahr. Pale Ale, Porter, Stout oder Lager, veredelt mit feinen Nuancen von Cherry, Raspberry, Strawberry, Pineapple, was du willst.“

„Mit was? Auf Deutsch, mein ich.“

„Kirsche, Himbeer, Erdbeer, Ananas. Nur um ein paar der Möglichkeiten zu nennen. Ein ganz neues Geschmackserlebnis, sag ich euch.“

„Obst?“ Der Onkel ist entsetzt. „Im Bier? Das gehört höchstens in eine Bowle, an Silvester, wer’s mag. Aber doch nicht in ein Bier, spinnst jetzt?“

„Na, das hätt ich mir gleich denken können. Unflexibel, wie der Innviertler ist, lässt er sich halt nicht leicht auf was Neues ein, gell?“ „Moment einmal“, will der Onkel das so nicht auf sich und seinen Stammesgenossen sitzen lassen, „gegen was Neues, da haben wir jetzt grundsätzlich nichts, gell! Aber glaubst nicht, dass es seinen Grund hat, wenn ich zu einem Bier eher einen Gusto hab auf ein Gselchtes, auf eine Essigwurscht oder so was in der Art? Weil er weiß, was zusammenpasst, mein Körper, verstehst? Wenn ich mir ein Weißbier aufmach, dann will er zum Beispiel eine Weißwurscht, mein Magen. Und keine Banane!“

„Gibt’s auch“, lässt sich der junge Egger durch diese Gegenrede nicht beirren, „Banana flavoured Hefeweizen, ein besonderes Schmankerl. Man muss sich halt nur drauf einlassen, gell?“

Jetzt mischt sich der Seniorchef ein, das Ganze wird ihm anscheinend gerade zu blöd.

„So, Bub, wir haben’s alle gehört, deine Zettel bist auch losgeworden, jetzt gehst zur Schank und zapfst uns eine Runde Kellerbier, die geht aufs Haus. Und die Resi soll ein Gselchtes aufschneiden und ein Bauernbrot, weil das passt da hervorragend dazu, gell?“

„Is scho recht“, tritt der Junggastronom im heimatlichen Dialekt den Rückzug an, „kummt glei.“ Er weiß, wann er verloren hat.

Nach der vom alten Egger gesponserten Runde Bier bestellt der eine oder andere Stammtischler noch ein Krügerl, der Rest der Stube hat sich mittlerweile geleert. Es geht auf die Sperrstunde zu. Da öffnet sich die Tür und ein später Gast betritt den Raum. Gruppeninspektor Hausleitner, örtlicher Polizist und den Anwesenden bestens bekannt.

„Die übliche Sperrstundenkontrolle, wenn’s erlaubt ist?“