22,99 €

Mehr erfahren.

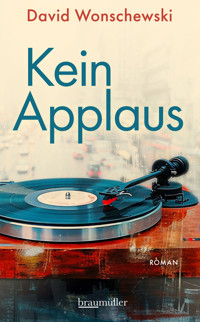

- Herausgeber: Braumüller Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Rockstar. Vater. Gescheiterter. Anfang der 2000er zieht sich Ray O'Shea ins Sanatorium Woodlands zurück – auf der Suche nach Frieden mit sich selbst. Er ringt damit, ein guter Mann zu sein, besonders für Sophie – die Unbeugsame, Punkmusikerin ohne Ruhm, Mutter seiner Kinder, seine große Liebe. Zwanzig Jahre später: Sohn Warren betritt dieselben Flure – mit Rays Tagebuch in der Hand und dem Wunsch nach Rache. Kein Geld, keine Entschuldigung hat er geerbt, nur Seiten voller Anekdoten, Rechtfertigungen und Musik. Doch je tiefer er eintaucht, desto mehr verschiebt sich seine Sicht auf den Vater – der längst nicht der war, für den er ihn hielt. Ein Roman über Verantwortung, Familie und Vergebung. Und ein Soundtrack, der die Musikgeschichte der 60er bis 90er wieder aufleben lässt: The Beatles. The Stones. The Who. The Kinks. The Beach Boys. Blondie, David Bowie und Nirvana. Laut. Roh. Unvergessen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 669

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

INHALT

Intro

Teil I

Uptown Girl

Everybody Wants to Rule the World

Under Pressure

Moonlight Shadow

TEIL II

Strawberry Fields Forever

London Calling

Knowing Me, Knowing You

Wuthering Heights

Music for the Masses

Blood on the Tracks

Respect

Woman-friendly Gang Bang Song

TEIL III

Psycho Killer

If I had a Hammer

A Hard Day’s Night

California Dreamin’

Dreams are Ten a Penny

All Along the Watchtower

oder auch: Foxy Lady

It’s the End of the World as We Know It

Diskografie

Über diesen Roman – das Was und Warum

Quellenverzeichnis

Impressum

Für meinen Vater. Der aufwachsen durfte mit den Beatles, den Stones, den Kinks. Ein 68er war, ohne je wirklich 68er gewesen zu sein. Ich vermisse ihn. Sende ihm, dorthin, wo er nun ist, viel Liebe – und etwas Neid. Die Liebe überträgt sich von selbst,Tag für Tag. Das mit dem Neid erledigt, ein für alle Mal, dieses Buch. Seite für Seite.

Dieser Roman ist ein Werk der Fiktion. Einige Figuren tragen die Namen real existierender Persönlichkeiten. Ihre Darstellung erfolgt jedoch rein literarisch, überhöht oder erfunden und erhebt keinerlei Anspruch auf historische Genauigkeit.

Intro

Denken wir uns den Beginn als Filmsequenz, eines Biopics, eines Musiker-Roadmovies womöglich. Filme besitzen gegenüber Literatur den unschätzbaren Vorteil, dass man auch einfach einmal die Schnauze halten kann. Anders als im Buch, da muss immer einer quasseln. Und sei es der Autor. Noch besser sind Malerei oder Fotografie. Also greifen wir uns für den Anfang die Möglichkeiten der Cineastik. Man folgt den Handlungen eines stummen Protagonisten, darf sich als Zuschauer selbst einen Reim drauf bilden, das macht es sympathischer, weil ergebnisoffener.

Die Eröffnungssequenz: Ein Mann steht vor einer Wohnzimmerwand. Da ist eine Couch, ein Fernseher, Regale, eine Vitrine. Es ist ein großes Haus, nicht protzig, aber nett. Geld scheint da zu sein, aber nicht als Motor der Existenz. Man hat es halt, machte sich aber nie abhängig davon, definierte sich auch nie darüber. Das Gemälde an der Wand ist ein Gemälde an der Wand, keine Wertanlage. Die Cognac- und Sherryflaschen in der Vitrine sind zum Wegsaufen da, nicht zum Angeben vor Gästen.

Der Typ, wir schätzen ihn auf Ende fünfzig. Die Kamera fängt ihn zuerst von hinten ein. Er trägt eine speckige, schwarze Lederjacke von der Art, wie man sie in dem Alter eigentlich nicht mehr tragen sollte. Die Haare wirken ungepflegt, etwas strubbelig, sind weder richtig lang noch kurz. Wie uninspiriert einfach wachsen gelassen, passen sie sich auf verlotterte Weise der Lederjacke an. Der Zuschauer muss ein wenig schmunzeln, ja, ja, solche Typen gibt es, übrig gebliebene Alt-68er, man kennt es. Aber was macht er denn dort, was treibt er da an der Wand? Hantiert mit einem Schwamm herum, rubbelt da an was Dunkelrotem. Die gottverdammte Kameraeinstellung ist so nah gewählt, dass wir die Striche erkennen, eine Art Malerei oder, nein, das ist eindeutig ein E und das dahinter ein kleines n. Buchstaben. Und augenscheinlich versucht er, genau die von der weißen Wand zu schrubben.

Das klappt doch nie. Das scheint er aber noch nicht zu wissen, vielleicht ist es ihm auch ziemlich egal. Er reibt und schmiert und schmiert und reibt. In aller Seelenruhe. Lockerer Typ, irgendwie. Und siehe da: Eher großflächig verteilt ist es nun, entfernt hat er da gar nichts. Typischer Fall von Verschlimmbesserung. Aber der Typ – jetzt sehen wir auch sein Gesicht in der Totale – bleibt locker. Verlebt sieht er aus, dürfte einige Zigaretten gehabt haben im Leben. Andererseits ist es schön, denkt der Zuschauer, dass es auch solche Menschen gibt. Die sich einfach weigern, auch sozial zu altern, jeglicher Spießigkeit den Kampf ansagen. Auch wenn sie mittendrin leben, siehe Vitrine, siehe Nullachtfünfzehn-Gemälde.

Was summt der denn da vor sich hin? Hört das Kinopublikum da richtig, ist das wirklich I Can’t Get No Satisfaction von den Stones? Wie geil Klischee. Passt aber. Was Moderneres hätte man dem eh nicht abgenommen. Und überhaupt: So kann man sich einen solch nervigen und aussichtslosen Putzkampf auch schönsingen. Hast du Lied, hast du Nerven. Old man’s little helper.

Nun tritt er drei Schritte zurück, begutachtet sein Werk, das eher ein Unwerk geworden ist. Was immer dort steht, wir sehen es noch immer nicht – poetischer ist es durch sein Herumgeseife gewiss nicht geworden. Ein Kunstexzess der verstörenden Art.

Jetzt schiebt er sich, irgendwie geübt, irgendwie affektiert, die verlotterte Rockersträhne aus dem Gesicht. Und hinterlässt eine blassrote Farbschramme auf seiner Wange. Lächelt selig.

Ob der bekifft ist? Passen würde es ja, denkt sich der Zuschauer. Wer kurz vor Rente noch Lederjacke trägt, hat auch das Kiffen nie aufgeben können.

Der steht da also, beglotzt seine verschmierte Wand, wirkt aber nicht unzufrieden. Im Gegenteil. Er zuckt amüsiert mit den Schultern, kramt in den Innentaschen seiner angeranzten Lederjacke herum, fingert eine Zigarette heraus, zündet sie sich an. Singt an der Fluppe in seinem Mundwinkel vorbei weiter die Stones, weiter Satisfaction.

Hinter dem Typen zwei große, offenbar gepackte Koffer. Er dreht sich um, geht dorthin. Schlurft eher. Gibt so Typen, denen sieht man bis heute am Gang an, dass sie die halben 70er hindurch in Schlaghosen umhergewatet sind. Die Kamera ändert ihre Position – wie heißt das noch, Gegenschuss? – und nun sieht man, was da steht, hinter ihm, in dunkelroten Buchstaben auf zigarettengelbweißer Wand: Das muss ein Ende nehmen.

Steht dort in eigentlich gar nicht so übler Schrift, fast kalligrafisch zu nennen. In Schönschrift mit Pinsel auf Wand – das hat der verlotterte Altrocker bestimmt nicht geschrieben. Wir kennen ihn kaum sechzig Sekunden und wissen das bereits: nicht von ihm. Never. Wer das an die Wand fabriziert hat, der hat es nicht so mit Satisfaction. Hat auch nicht so die Ruhe weg.

Beenden wir unsere Filmsequenz. Der Typ, er heißt im Übrigen Ray, schnappt sich seine Koffer und schlendert aus dem Raum, also auch aus dem Bild. Die Kamera schwenkt derweil ganz langsam zurück auf die Wand, zoomt noch einmal leicht heran an die Schrift: Das muss ein Ende nehmen. Farbe, Blut oder Wein auf Wand. Verschmiert, Buchstaben wie Tränen, getrübte Sicht.

Unten wird ein Taxi warten auf Ray. Um ihn nach Woodlands zu bringen. Das hat er sich verdient, denkt Ray. Wo er doch ein so wahnsinnig schwer arbeitender Mann ist. Ein armer, vom Leben geprügelter Hund. Zwei Monate Woodlands, Seele baumeln lassen.

Wir starren auf die Wand, den blut- oder weinroten Satz. Hören, wie er mit seinen Boots durch den Hausflur stapft, ein zünftiges Raucherhusten erklingen lässt, wohl doch ziemlich fertig der Typ. Wir hören das Quietschen der Haustür, und er singt wieder was. Die Stones sind es nicht mehr. Moment, das kennen wir auch, das ist doch auch so eine steinalte Opanummer. Die Beatles sind es. Und ausgerechnet Helter Skelter.

Das ist doch im Kopf nicht auszuhalten.

Teil I

Uptown Girl

Waterloo Station. Vierzig Minuten später in Woodlands angekommen. Das war vorgestern. Schön ist es hier. Die Art von schön, die zu schön ist, um wahr zu sein. Idylle, die Argwohn weckt. Kaum betritt man dieses Woodlands, will man es auch schon abknallen. Das so entsetzlich Idyllische daran. Aus purer Notwehr. Oder weil einen diese so lasterhaft zur Schau gestellte Fehlerlosigkeit ratlos macht. Es gibt eine Form von Reinheit, die einem die Augen auskratzt. Es gibt aber auch eine Form von Kratzen, die die Seele reinigt. Wer wüsste das besser als ich. Denn es ist nicht so, dass ich mir Sophies neues Höhlengemälde an unserer Wohnzimmerwand so gar nicht angeschaut hätte. Ich wusste ja, dass ich noch einige Stunden hatte, bis sie zurückkommen würde. Ist immer so. Also drehte ich mir den Sessel zur Wand, machte es mir gemütlich und inspizierte das Gepinsel.Bei früheren Werken hatte ich oft nur den Kopf geschüttelt, musste schmunzeln, auch mal laut lachen. Erkannte dann aber – mit viel Konzentration, Geduld, auch Liebe – wirklich was. Und so war das Geschmiere mit der Zeit zu einer überdimensionierten Form von Tintenklecks geworden. Ich hatte davor gehockt und sinniert, was mir die gequälte Frauenseele hatte damit sagen wollen. Diesmal aber war es anders. Eine Wahrheit nicht über Sophie, sondern über mich habe ich entdeckt. Eine Wahrheit, die mir geholfen hat, die Beine in die Hand zu nehmen und nach Woodlands zu verdampfen.

Darum bin ich hier, genau das ist die mir nicht nur ärztlich, sondern, wenn auch eher indirekt und unbewusst, von Sophie zugeteilte Aufgabe. Mal ein paar Dinge entwirren, entstrüppen. Nicht immer gleich argwöhnisch werden und die Knarre ziehen wollen bei Idylle, Schönheit, Glück. Zusammenhänge klarkriegen, um klarzukommen.

Kaum angekommen in Woodlands, immerhin, fehlt sie mir jetzt schon. Sophie. Ein Name wie gemacht für eine Klavierschülerin, eine Ballettlehrerin, Thronfolgerin. Wären wir ehrlich, so müssten wir unser Klingelschild ändern wegen ihr. Sophie ist einfach kein Name. Für eine Frau wie Sophie.

Als wir uns kennenlernten, kannte Sophie nicht einmal The Who. Okay, dem Namen nach natürlich schon, sie hatte sie aber nie live gesehen, interessierte sich auch nicht für Altherrenrock, wie sie das, was mir lieb und teuer ist, schon in den 70er-Jahren nannte. Sophie ist neun Jahre jünger als ich, so viel ist das nicht, finde ich, es fällt im Alltag kaum auf. Aber unsere Wahrnehmung von Musik und welche Rolle diese in der Gesellschaft zu spielen hat, da liegen zwei bis drei Generationen zwischen uns. Als ich 1944 zur Welt kam, dauerte der Krieg noch knapp fünfzehn Monate, Hitler hatte seine massiven Luftangriffe auf England schon drei Jahre vor meiner Geburt eingestellt. Ich kann also nur mit äußerster Verdrehung der Realität behaupten, ein Kriegskind zu sein. Und doch komme ich mir oft so vor. Mein ganzes Denken, meine Ängste, mein Scheitern. Mir scheint, all das ist von einem Bombenhagel in den Tiefen meines Unterbewusstseins geprägt. Wird gesteuert von einem Wissen um einen baldigen und unabwendbaren Tod. Diese Todeserfahrung hat Sophie nicht. Auch sie hat ihre Ängste, natürlich. Doch es ist wohl etwas anderes – Sophies Angst vor dem Tod und mein Wissen um den Tod. Käme der Tod zur Tür herein, Sophie würde ihn mit Faustschlägen rückwärts aus der Wohnung drängen. Ich hingegen, tja, würde es halten wie Paul Simon, der sich als kleiner Junge gerne freiwillig im dunklen Bad einschloss, die Stille und den Hall der Kacheln genoss. Und genau dort, als Schuljunge, diese ersten, später berühmten Songzeilen schrieb: Hello darkness, my old friend …

Ob er damit auf den Tod anspielte, ich weiß es nicht. Aber bin mir sicher, er spricht meine Sprache, die eine Sprache ist, die Sophie niemals wird verstehen können. Kein Wunder, Paul Simon ist Jahrgang 1941. Als Amerikaner war er einerseits zwar weit weg vom Kugelhagel, andererseits ist sein Geburtsjahr auch das Jahr von Pearl Harbor.

Sophie kam wie jede englische Göre ihrer Generation über David Bowie und Marc Bolan zur Musik. Als Tunten-Groupie also – wie wir Altherrenrocker zu sagen pflegen. Das ist schon okay, erklärt jedoch nicht, warum sie den Schritt vom Fan zur Musikerin machen musste. Bei mir und Ben war es eine logische Folge, ich war schon Musiker, bevor ich Fan von irgendwem oder irgendwas war. Dass mit Musik mehr zu machen war, als einfach nur Verwandte an Fest- und Feiertagen zu bespaßen, das merkte ich 1956, da war ich zwölf. Da hörte ich erstmals Gene Vincents Race with the Devil im Radio, es blies mir schlichtweg die Birne weg. Kurz danach tauchte Elvis Presley auf und brachte, ebenfalls von den Staaten aus, einen Wahnsinn über die britischen Kids, den es braucht, um ein Leben als Rockmusiker führen zu wollen. Sophie kannte das nie, nichts gegen David Bowie und Marc Bolan, aber das ist eine ganz andere Attitüde, ein ganz anderer Ansatz.

Etwas später kamen dann, bei mir, die Beatles, die Stones, die Hollies und natürlich die Kinks. Alles englische Typen wie wir, in unserem Alter. Ich liebte sie alle und liebe sie bis heute, doch es entbrannte eine künstlerische Konkurrenz, die Sophie in ihrer Anti-Establishment-Punkschrammelwelt nie kennengelernt hat. Als ich ihr einmal sagte, dass ich Paul McCartney bis heute gerne den Hals umdrehen würde, aus keinem anderen Grund als Missgunst und Neid, nicht für seinen Erfolg, seine Beliebtheit, seinen Status, sondern wegen all dieser unfassbar wundervollen Songs, die er geschrieben hat, da sagte die von mir zu dreifacher Mutterschaft geführte Vorkämpferin für einen flächendeckenden Sozialismus doch tatsächlich, ganz lapidar: „Siehst du, Ray, und genau das ist das Problem. Du hast den Sinn von Kunst nicht verstanden. Für dich war Musik immer nur ein Testosteron-Vehikel, ein Angeber-Tool. Dass Musik die Menschen verbindet und zu Gutem anstacheln kann, das hast du nie kapiert.“

Wie beinahe jeder Kurort ist auch Woodlands im gleichen Maße, wie es unerträglich idyllisch ist, zugleich ein Kaff sondergleichen. Eine illustre Mischung aus Cornwall, Brighton und Inspector Barnaby. Aber schön herausgeputzt, immerhin. Wobei das nur zum Teil stimmt. Denn genauer gesagt, ist es nur zur Hälfte schön herausgeputzt. Ordentlich instand gesetzt und in Schuss gehalten wird nur alles mit einem Baujahr weit vor 1920. Was später entstand, allem voran seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, tja, hat Pech gehabt, ist offensichtlich an keinerlei Finanzspritzen und Förderkröge angeschlossen. Verfällt. Die älteren Gebäude sehen also besser aus als die jüngeren. So was Feines sollte man sich auch für Menschen mal ausdenken.

Wäre man in der Lage, die 19.-Jahrhundert-Postkartenidylle, also die eine Hälfte von Woodlands, aus dem eigenen Blick herauszufiltern, so böte die klägliche andere Hälfte immerhin soziologisch Faszinierendes. Strukturwandel pur, Einwohner-, Jugend- und Wirtschaftsflucht par excellence. Reich sein und temporär nach Woodlands kommen, so wie ich, ist das eine. Arm und abgehängt und gezwungen sein, immer hier leben zu müssen, was ganz anderes. Pubs habe ich seltsamerweise noch keine gesehen. Gibt es Pubs, erklärt sich alles von selbst. Denn mit Pubs funktioniert jede Existenz, sogar die abgehängte, die in Bruchbuden. Ich weiß, wovon ich rede, ich weiß, wie gut das Leben mit und dank Pubs funktioniert, ich stamme selbst aus einer solch abgehängten Gegend. Hatte das grandiose Vergnügen, Pubs Besuche abzustatten schon in einem Alter, in dem manch anderes Kind gerade das Radfahren lernt oder das ABC.

Aber man kann das schöne Woodlands nicht vom hässlichen Woodlands trennen. Es gibt hier kein Hüben und Drüben, alles vermengt sich, verliert sich dadurch im Unentschlossenen. Wäre Woodlands eine Schulnote, es wäre eine mediokre Drei. Und wäre Woodlands ein Song, er wäre von Bonnie Tyler oder Smokie. Ein bisschen kratzig und rauchig und Gosse, aber letztlich zu hübsch und adrett, um da jetzt die Armee reinzuschicken. Aus Bonnie Tylers Monsterhit Lost in France wird in meinem KopfLost in Woodlands – und im Pub, den ich noch aufspüren muss, intonieren die Erben von Chris Norman Living next door to Sophie. Oder gleich die modernere Version: Who the fuck is Sophie!?

Berufskrankheit, sehe ich Missstände, springt die Popreferenzmaschine an. Noch mehr fasziniert mich Zwiespältigkeit. Dinge, die nicht zusammenpassen, aber gerade dadurch zu einer Sinneinheit verschmelzen. Wie Woodlands. Ja, eigentlich kann man Menschen mit Problemen nicht in der vollendeten Schönheit zwischenparken. Macht es aber. Das Ergebnis ist altbekannt. Und lautet auf den Namen Rock’n’Roll.

Selbst mein englischer Stolz speist sich nicht nur aus der Queen und dem gloriosen Falklandkrieg. Er speist sich auch aus dem Gefühl, zwar Teil einer Weltmacht zu sein und dennoch irgendwie am Arsch. Musik muss nach Arbeit und Krieg klingen, also nach Sheffield, Belfast, Beirut.

Damit habe ich einerseits recht. Andererseits muss man sich nicht wundern, wenn man mit einer solchen Haltung direkt aufs Seelengenesungsheim zusteuert. Die Frage ist nicht, ob, die Frage ist lediglich, wann. In meinem Fall ist die Antwort jetzt. Jetzt wollte ich nach Woodlands. Wollte das Wagnis beständig weißer Wäsche einfach einmal eingehen, es einfach einmal riskieren, permanent nach meinem Befinden gefragt zu werden. Das ist schon seltsam, dass ein Egomane wie ich an einen solchen Ort flüchten muss, damit es endlich mal nur um ihn selbst geht. Was mit alledem anzufangen ist, wird sich zeigen. Dass mich dieses zerrissene Woodlands an meine Ehe mit Sophie erinnert, ist aber doch schon einmal was. Das Gute an unserer Ehe ist, dass wir uns derart verzahnt und verwickelt haben, dass kaum auszumachen ist, wer bei uns Upper Woodlands ist. Und wer Lower Woodlands. Die Hosen habe definitiv ich an. Bringt nur nicht so viel, wenn keine Eier drin sind, wie Sophie mal bemerkte. Ich wollte sauer sein, fand das Bild aber zu pfiffig. Und zutreffend. Dass ich in einer Diskussion mit Sophie unterliege, merke ich sehr schnell. Daran, dass mir auf ihren Treffer zwar kein Gegenargument, dafür aber ein Song einfällt, der – gekonnt thematisiert, wie recht meine Frau hat – zum gefeierten Hit wird dadurch. Wenn ich mal recht habe, fällt mir dazu gar nichts ein.

Keine Ahnung, wie viele Songs ich seit 1980 geschrieben hätte,wenn es Sophie und unsere hitzigen Diskussionen nicht gegeben hätte. Sie wollte, dass die Welt sich verändert, ich wollte, dass sie aufhört, das zu wollen. Kommt Sophie politisch in Fahrt, hast du keine Chance, die mäht dich um. Herrje, all diese kleinen Niederlagen gegen Sophie, all diese großen Hits durch sie. Ich gewinne sogar dann, wenn ich ihr unterliege. Cervantes hat ein Stück Weltliteratur daraus gemacht. Da kann man schon mal das Saufen anfangen, sagtSophie. Doña Quixota.

The Tighter His Jeans, the Bigger Her Questions hieß das Pfundsteil von einem Lied, das ich daraus machte. Klingt schlüpfrig, ist es auch, stellt zwischen den Zeilen aber geschlechtsverdrehte Machtverhältnisse in Frage. Des Lebens Belohnungsknauserigkeit Frauen gegenüber. Genau dafür habe ich meine Textpreise bekommen. Nicht für den Song speziell, aber diese Unart, das Tiefe mit dem Oberflächlichen zu vermengen. Schlüpfrige Intellektualität, wenn man so möchte. Dabei ist das kein genial erdachter Kunstansatz, ich kann es einfach nicht anders. Das fehlende Talent, in die eine oder andere Richtung Klartext sprechen zu können, ist mir in die Wiege gelegt worden – und irgendwie angesagt bei Kunstkritikern. Auch deswegen habe ich es nie zum Punk gebracht. Ich kann Wut nur drollig.

Für mich ist Sophie Upper Woodlands, ich Lower Woodlands. Jeder kennt Billy Joels Klassiker Uptown Girl von 1983. Manchmal, wenn Sophie früh morgens zurückkehrt, für meine Begriffe viel zu betrunken, aber doch ausgelassen, glücklich, manchmal sogar vor sich hin giggelnd wie ein kleines Mädchen, wenn sie mitbekommt, dass ich die ganze Nacht auf der Couch gesessen und auf sie gewartet habe – nun, wenn ich sie dann hochhebe, direkt die Treppe hoch ins Bett trage, sie sanft zudecke, dann summe ich Uptown Girl. Passt doch. Sie ist mein Girl. Ich hebe sie up, ich trage sie up. Deswegen ist sie in diesen Momenten mein Uptown Girl.

Sarkasmus zum Selbstschutz, wird Frasier hier in Woodlands gewiss bald sagen – sobald er mich so weit haben wird, ihm Erlebnisse wie diese zu erzählen. Ich werde ihm zustimmen. Ihn dann aber fragen, was für ein seltsamer Sarkasmus das sein soll. Wenn der Sarkast umgehend die Flucht ergreifen muss, aus dem Schlafzimmer stürmt. Damit niemand bemerkt, dass ihm in diesen speziellen Nächten nach Weinen zumute ist.

Ich sage ja, ich kann es nur drollig. Gewitzt. Ihr eine lautstarke Gardinenpredigt zu halten, hätte vielleicht mehr gebracht. Habe ich aber nie. Stattdessen habe ich mir meine Gänge nach oben, die schönste aller Alkoholleichen auf dem Arm, nett gesungen. Und wenn ich – die Tränen und das affige Geweine konnte ich gerade noch unterdrücken – sie dann ins Bett lege, sie zudecke, neben ihr sitze und sie sanft abschminke, summe ich es noch immer, so als wäre es ein Schlummerlied für Kinder: Just because I‘m in love with an uptown girl.

Was soll ich denn sonst summen, wenn ich die Frau, die ich begehre, aus Gründen, die unverständlich sind, im Suff nach oben trage? For she’s a jolly good fellow … What shall we do with a drunken punker …

Das mit Sophie und mir – es passte nie, ergänzte sich dafür hervorragend. Es gibt Paare, die harmonieren so hervorragend, dass sie schwerlich zu ertragen sind. Dass dies den jeweiligen Seelen guttut, wage ich zu bezweifeln. Was soll gut daran sein, sich gegenseitig dem Tod entgegenzulullen?

Vielleicht aber harmonieren wir tatsächlich bestens, seit Jahren. Und gehören einfach zu den Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich das einzugestehen. Auch das gibt es: dass man vor lauter Glück nicht glücklich werden kann. Den Kardinalfehler sucht, egal wo, egal wie sehr an den Haaren herbeigezogen.

Wie ich meiner Arbeiterschicht, in die ich hineingeboren wurde, immer nur nach oben zu entkommen versuchte, versprach Sophie sich Erlösung vom entgegengesetzten Weg. Sie befindet sich seit früher Jugend auf dem bewussten Weg nach unten, in den Gossenpunk, ich nach oben, in den Rockolymp. Und wir machten unsere Sache gar nicht schlecht, sie sackte ordentlich nach unten, mich hob es empor. Was sich – wie das mit auf einer kaputten Jugend fußenden Sehnsüchten so ist – dann aber als weit weniger beglückend erwies als vorgestellt. Für sie nicht, für mich nicht. Kaum waren unsere Kinder geboren, wollte sie, dasUptown Girl, also zurück nach oben und ich wollte zurück ins Loch, aus dem ich einst gekrochen war. Zumindest so ein wenig.

Uns beiden war aber der Weg zurück versperrt. Wem also Vorwürfe machen, wenn nicht dem, der da hockt, wo man neuerdings wieder hinwill? Diese Ambivalenz ist es, die mich Songs schreiben lässt. Dieser Zwiespalt, all die Dilemmata.

Okay, und der Ruhm. Die Sucht nach Anerkennung. Und Kohle, das auch.

Ich hatte schon fünf Megahits draußen, Anfang 1970 etwa, da wurde ich noch immer gefragt, was ich denn beruflich so mache. Oder mal machen möchte. Wenn diese Kinderei mit dem Gesinge vorbei sei. Als acht Jahre später dann Sophie auf der Bildfläche erschien und in der Folge dann – plöpp, plöpp, plöpp – die drei Kinder und mittlerweile noch mehr Hits zu Buche standen, da wandelte sich die Frage, sagte letztlich aber das Gleiche aus: Warum ich nie was Anständiges gelernt hätte.

Als sich die Weltöffentlichkeit neben Sophie, der Frau an der Seite des berühmten Ray O’Shea, auch noch für die eigenständige Künstlerin Sophie Cunningham interessierte, bevor sie also den Fehler machte, sich meinen Nachnamen als Mühlstein umzuhängen, da wurde auch sie das dauernd gefragt. Was denn der Quatsch mit der Kunst solle. Und um ehrlich zu sein, wurde sie noch viel öfter gefragt, mit ganz anderen Untertönen als ich. Einige Male stand ich dabei, wenn ihr ein Mikro unter die Nase gehalten und so eine dämliche Frage gestellt wurde: „Sophie, nun, wo Sie mit Ray eine so glückliche Beziehung führen, wann dürfen wir denn mit einem kleinen, hihi, Drummer Boy rechnen?“

Ob wir eine glückliche Beziehung führen, das entscheiden wir immer noch selbst, Pappnase!, dachte ich. Fühlte zunächst nur mir selbst mächtig auf den Schlips getreten. Und doch, man muss keine Frau sein, um den Unterschied zu erkennen. Auf maskulin egoistische Art sauer sein, kann man dann ja immer noch. Denn zum einen habe ich, der ach wie tolle Ray, mir immer Töchter gewünscht. Ein Bassgirl. Robert Palmers Kultclip zu Addicted to Love kam zwar erst etwas später, 1986, traf es aber perfekt. Palmer, wie immer gut gekleidet mit Hemd und Krawatte. Und diese so ernst, fast gelangweilt dreinschauende, rein weibliche Begleitband hinter ihm. Wurde als erotische Lustfantasie fehlkonnotiert. War es nie, es war konservativ-patriarchales Töchterwächtertum bis in die Haarspitzen.

Dass Interviewer frech davon ausgingen, Sophie hätte sich zurückzunehmen, wenn der Drummer Boy da ist, ging mir nicht minder gegen den Strich. Was daran liegen mag, dass mir mein Job als Rockzampano in jenen Jahren, um 1980 etwa, erstmalig ziemlich auf die Nerven ging. Und mir solche Fragen an Sophie brutal zeigten, dass der gute Ray wohl bis zum Lebensende den Lackaffen in der Rockzirkusarena geben darf. Nix trautes Heim, nix Ruhe, nix Familienglück. Schaffe, schaffe, rumgeaffe. Die Hand an der Wiege die Frau, die Hand in großer Pose am Sack der Kerl. Keine Ahnung, warum alle Welt davon ausgeht, dass ich bei einem solchen Deal besser wegkomme.

Vielleicht aber wurde Sophie derlei Mist auch deswegen gefragt, weil sie sich seinerzeit einen gewissen Ruf erarbeitet hatte. Vergleichbar mit dem deutschen Schauspieler Klaus Kinski, dessen Reaktionen in Interviews legendär unberechenbar waren. Und somit zuverlässig gut für die Show. Ich erinnere mich, wie Sophie – das wird Ende 1978 gewesen sein – so einen Wie-wäre-es-mit-Kindern-Miss-Sophie-Fragesteller kurz mit ihrem Ich-reiße-euch-die-Eier-ab-Killerblick ansah, diesem Blick, der mir als erfahrenem Zeitgenossen einen wahrlichen Kinski-Moment ankündigte. Und sie dann anfing, lüstern das Mikrofon des Typen abzulutschen. Ihm einen zu blasen, um ehrlich zu sein, nur halt eben am Mikro. Wäre es ein Schwanz gewesen, es hätte ausgesehen wie eine Profihure im Profiporno im Nachmittagsprogramm. So aber war es eine typische Sophie-Aktion, was bedeutet, dass eine krude Reaktion zwar vorhersehbar war, in ihrer Art aber genug verstörte, um offene Münder und Ratlosigkeit zu erzeugen.

Was soll ich lügen, mich machte es geil und stolz, sie zu sehen, wie sie diesem Fuzzi nach allen Regeln der Frauenkunst das Mikro lutschte. Scham ist überbewertet. Und eh das Erste, was man als Rockmusiker über Bord wirft.

In den Redaktionen der TV-Studios führte Sophies Aktion – ist halt lange her – zu hitzigen Diskussionen. Ob man das vor 22 Uhr senden könne. Und wenn nicht, warum denn nicht. Ob das Feminismus sei, also sendbar, oder das Gegenteil: Aufstachelung zur Prostitution. Schon lustig, dass das eine mitunter kaum vom anderen zu unterscheiden ist.

Wir hatten also einen kleinen Skandal, der mir, was die Absatzzahlen von Platten betrifft, sehr half – Sophie kaum. Sie wurde bekannter, verdiente aber nichts daran. Ich galt als der offiziell Gehörnte, womit ich nie Probleme hatte, und verdiente mir eine goldene Nase an dem bisschen Mikrogeblase.

Ich weiß nicht, ob wir noch immer in einer Männerwelt leben, glaube nicht. Damals aber taten wir es. Und Sophie hatte den Instinkt, es nicht so platt darzulegen, wie die großen Feministinnen es seit jeher tun, sondern, tja, mit den Waffen der Frau, diabolisch, zwiespältig. Naiv und voll schuldfähig zugleich.

Kunst eben.

Als ich Sophie nach der Mikroblasaktion darauf ansprach, wusste sie nicht, wovon ich rede. Oder tat erfolgreich so.

Wo Kunst, welche Kunst? – das war ihre Standardantwort. Der Knilch habe eine nuttige Frage gestellt, also habe er eine nuttige Antwort erhalten. Letztlich seien alle Künstler Nutten, auch ich, sagte sie lapidar. Nur dass man ihr eben keine so große Bühne gebe wie mir. Also müsse sie ihr Nuttenwerk auch abseits der Bühne verrichten.

Ich glaube bis heute nicht, dass Sophie, wenn sie derlei Dinge sagt, strategisch vorgeht. Zumindest nicht in unserer Beziehung. Sophie kann mittlerweile zwar besonnen und adrett wie die kultivierteste aller Frauen auftreten, gekleidet in so ein betörendes Pencil Skirt, Tony Frontera, unserem Labelchef, auf elegante Weise Wein nachschenken, als habe sie das auf einer Höhere-Töchter-Schule gelernt – nur ich muss aufpassen, nicht zu explodieren vor unterdrücktem Lachen, weil sie alle so gekonnt verarscht. In Wahrheit aber ist sie in allem ein Vulkan. Brodelt immer vor sich hin. Wann was raussuppt, mit zu wie viel Grad und mit wie viel Peng, das weiß sie selbst am allerwenigsten.

Komische Frau, meine Sophie. Scham kannte sie nie, Angst auch nicht. Klingt gut, lässt einen Menschen aber verlottern. Doch was soll ich sagen, als mir Mitte der 80er-Jahre kurzzeitig die Worte ausgingen oder zu Beginn der 90er die Musik, ich mit Schüttelkrämpfen im Studio saß – eine hirnrissige Deadline wie ein Damoklesschwert über dem Schädel, kreativ blockiert, schwankend – wer nahm mich da bei der Hand, ging mit mir ins Studio, schrieb meine Songbruchstücke mit mir zu Ende? Und wer, was soll ich lügen, nahm mich nach allen drei Geburten in den Arm, so gebeutelt wie ich vom Nichtstun war?

Sophie.

Wenn das verlottert ist, dann braucht die Welt in Dringlichkeit mehr davon.

Natürlich habe auch ich viel für sie getan. Es hatte aber nie diese Qualität. Gealtert bin ich, da auf der Bühne und im gleißenden Spotlight, deutlich schneller als sie. Schneller erwachsen aber wurde sie, dort auf den paar Quadratmetern, zwischen Küche, Couch und Kinderzimmern. Ob sie das je wollte, hat sie niemand gefragt, ich schon gar nicht.

Es heißt bis heute, der Pop- und Rockzirkus sei ein männerdominiertes Business. Dachte ich auch. Bis Sophie das mit unserem Nuttendasein sagte. Bist du halbwegs erfolgreich, fällt es schwer, sich nicht irgendwie gesalbt, nicht als Halbgott zu fühlen. Dass ein Rockstar aber immer auch und zuvorderst die Nutte seiner Fans ist, der jungen Frauen, die ihn in einem Akt der Gewalt ankreischen, ihm hinterherlaufen, ihm wie schizoide Stalker auflauern, wurde mir erst durch Sophie klar. Gespürt hatte ich es schon eher, Sophie hat es mir aber verdeutlicht, als sie das Mikrofon lutschte. Doch wie patriarchal ist ein Gewerbe, das vom Applaus junger Frauen abhängig ist? Wir wurden als Bible Blessed Bastards berühmt, weil ich gute Songs schreibe – und Ben eben Ben ist, der bis in die frühen 80er als eine Art Miss October als Pin-up-Poster im Zimmer pettingträumender Girlies hing.

Aber ich kann auch anders. Auch Ray, die Nutte, hat ihren Stolz. Wenn Leute die Liederlichkeit und Lasterhaftigkeit meines Gewerbes betonen, zeige ich, der Moraldiskussionen müde, meinen letzten Kontoauszug. Wer es hart will, kriegt es hart. Man kann Neidern und Hatern auch gewaltfrei das Maul stopfen. Das Wort Tantiemen klingt drollig, lässt sich aber durchaus auch als Panzerfaust einsetzen. Als Totschlagargument. Gegen Typen, die ihr Geld für sich arbeiten lassen, kann man ja noch einiges sagen. Aber das mache ich ja nicht einmal, ich lasse Musik für mich arbeiten. Melodien, manche davon sogar Liebeslieder. Da ist schwerlich dran herumzukritteln. Und es stimmt sogar, dass wohlhabende Leute auch deswegen immer reicher werden, weil sie für viele Dinge nicht mehr bezahlen müssen. Wie oft musste ich Wirten und Barkeepern den Zaster regelrecht aufdrängen. Pub-Betreiber in meiner Heimatregion hängten ein Porträt von mir über die Bar, manchmal auch gleich im Eingang auf. Das war per se okay, ich war ja auch dagewesen, warum also nicht. Darunter stand dann aber gerne mal ein Spruch: Die Chancen hier auf Ray O’Shea zu treffen, liegen bei hundert zu eins. Das nervte mich. Kontrollsüchtig zu sein ist nicht gleichbedeutend mit dem Wunsch, immer und überall im Zentrum stehen, beachtet und bewundert werden zu wollen. Im Gegenteil, ein Feld lässt sich am besten von hinten kontrollieren. Da hocken aber bei einer Band schon die Einpeitscher, die Drummer. Auch so eine Zerrissenheit meines Lebens, dass ausgerechnet ich immer vorne in der Mitte stehen muss, wo ich nichts sehe von der Saubande hinter mir, nichts im Griff habe.

Ben jedenfalls war stocksauer, dieser Pub-Porträts wegen. Warum eine Fratze wie ich da hänge und nicht er selbst – der Band-Beau. Als hätte ich mir diesen Nuttendienst an der heimischen Bierausschankindustrie ausgesucht. Und es stimmt ja, Ben kam auch aus der Gegend, sah saugut aus, und Ben soff immerhin. Im Gegensatz zu mir, der ich aus anderen Gründen da war. Mich dann bestenfalls an einem Glas Wasser festhielt. Aber ein Pub ist eben kein Mädchenzimmer, da gelten andere Maßstäbe für Schönheit. Deswegen hing ich da. Und ging auch nie wirklich gegen diese Vereinnahmung meiner Visage und meines Privatschicksals vor. Einigte mich aber mit allen Pub-Betreibern in der Region Ipswich darauf, dass ich das Foto vorgebe, und ich den Spruch darunter formuliere – und sie es dann unentgeltlich aufhängen dürfen, wo sie möchten. Sogar auf der Toilette. Oder in der Toilette. Der finale Spruch lautete: Ray O’Shea – kehrt öfter hier ein als ihm lieb ist. Der Spruch besänftigte sogar Ben, der als mein Bruder mit unserer pubträchtigen Familiengeschichte ja auch bewanderter ist, als ihm lieb sein kann.

Die Pub-Betreiber und ich kamen bestens miteinander klar, da war immer große Sympathie. Journalisten aber haben einen speziellen Zweck und auch Manager haben den. Aus dieser Episode erwuchs mein Ruf, kontrollsüchtig und geldgeil zu sein, und wurde zum Thema des Boulevards. Was heißt erwuchs – bekam Beine, rannte weg, war von mir bis heute nicht mehr einzufangen. Doch ich schwöre, geplant war da gar nichts dran. Ich wusste nicht, wo ich überall hänge, also gab ich das Jeff in die Hand. Der es dann eben mit Jeff-Methoden anging: effektiv. Aus einer Schutzmaßnahme bezüglich meiner Persönlichkeitsrechte machte er im Handumdrehen eine PR-Rakete. Der Rest ergab sich von selbst, ist ein Pub doch ein Ort des Suffs, lockert die Zungen, bringt in alle Richtungen das Blut zum Kochen. Auch Journalisten bechern, nicht zu knapp. Thekengespräch: wie Foto, was Foto, ha, das gleiche hängt in Bert’s Tavern, was, im Ipswich Barbershop auch? Dann Recherche. Rangewanze, auf den Sack Gegehe, noch mehr Recherche: „Wie, Sie wurden angerufen von einem fremden Mann? Nicht O’Shea persönlich? Wie, Sie müssen gar nichts zahlen, keine Lizenzgebühren oder so? Ja, das ist verstörend, wenn so ein mächtiger Mann wie O’Shea kein Geld will …“Der fette Zeitungsartikel, in dem mir Kontakte zu zweifelhaften Italienern aus dem Großraum New York nachgewiesen wurden, war damals dann der erste, den ich mir ausschnitt, rahmte, an die Wand pinnte.

Mein Ruf sank rapide ab. Die Menschen schmeißen Leuten, die ihnen besonders krude erscheinen, besonders gerne ihr Geld hinterher. Es klingelte also mächtig im Ray-Säckel.

Letztlich hat es uns allen nicht geschadet. Und dieser Artikel über meine Kontakte nach New York, das ist nichts weniger als Kunst. Don Ray war die simple Überschrift, das Foto dazu übel gut, ich im Anzug, ich im Schatten, eisig mein Grinsen. Superteil!

Meine späteren Kontakte zu den Franchellis, Gianni und Augusto, kamen auch nur dadurch zustande. Sie standen nach unserem Auftritt in Queens, März 1977, plötzlich im Backstagebereich. War gar nicht so easy auszuhandeln mit den beiden, wer jetzt wem als Erstes ein Autogramm gibt.

Ich kann bis heute in Ipswich überall rein, in Queens sowieso. Komme in jede hippe New Yorker Bar, in jeden englischen Working-Class-Pub. Jeder kennt mich, ich werde warm empfangen, wie ein heimgekehrter Sohn. Werde am JFK sogar bis heute von einer Limousine abgeholt, immer, sogar wenn ich niemandem meinen Trip und die Flugzeiten ankündige. Gut erzogen, die Franchelli-Söhne, die da mittlerweile am Ruder sind. Gibt so Kreise, die vergessen nie, nicht im Negativen, nicht im Positiven.

Ich gehe weiterhin nicht zum Trinken in die Pubs, Kneipen und Bars, sondern weil ich es brauche. Da sein, dort sein. Ein Dasein im Dortsein. So wie es Nichtraucher gibt, die sich in Raucheretablissements begeben, gehe ich bewusst dorthin, weil es mir guttut, mich an Orten aufzuhalten, die mir nicht unbedingt guttun. Noch immer stehe ich dann mit meinem biederen Glas Wasser da, halte mich daran fest. Und halte Ausschau nach Dad. Warte auf Dad.

Nur zahlen darf ich nicht einmal meine Schorle. Oder den Tee, den ich mir gelegentlich doch gönne. Ich bunter Paradiesvogel, ich. Ich könne ja beizeiten mit einem kleinen Akustik-Solo-Gig zahlen, fünf Hits oder so reichen, scherzen alle. Meinen es aber nie scherzhaft. Ich weiß ja, wie das läuft mit diesen Witzeleien. So schnell kann ich nicht Penny Lane rufen, wie die Bude, die halbe Nachbarschaft plakatiert ist, weil ich live auftrete.

Auch da habe ich mal einen Song drüber geschrieben: They Love the Way You Never Pay. Beschwingte Mitsingnummer. Nicht mein gloriosestes Stück, wird aus irgendeinem Grund aber oben in Sheffield und Manchester ganz gerne kurz vor der letzten Runde gegrölt. Sophie findet das Teil armselig. Ob hinter ihrer Kritik auch ein wenig Kommerzneid steckt, gut möglich, aber nicht wichtig. Neid ist besser als sein Ruf. Ohne Neid gäbe es keinen Fortschritt, die Menschen strengen sich seit jeher besonders an, wenn es darum geht, einem anderen zu beweisen, dass man es genauso drauf hat. Ohne Roger O und Paul McCartney, diese beiden Motherfucker, hätte ich in unseren frühen Jahren nicht einen Hit geschrieben. Gut, nur Roger O war ein Motherfucker, im wahrsten Sinne des Wortes, er teilte mit Mum das Bett. Neid wäre da fragwürdig. Es ihm ordentlich zeigen, ihn in den Boden stampfen – das wollte ich. Und habe ich, schon mit 20. Direkt danach nahm ich mir McCartney vor. Nur dass der nie ein Motherfucker war. Nun, die Götter haben mich reichlich abgestraft dafür, Sir Paul habe ich nie das Wasser reichen können. Und wie jeder Mensch, der halbwegs bei Sinnen ist, schwelge auch ich – oh Pein – in den Songs der Beatles. Mein Neid auf McCartney ist genau deswegen echt, er ist unermesslich. Schwarze Galle könnte ich spucken.

Wovor mich Sophie bewahrt. Die kann mit den Beatles nämlich nichts anfangen. Findet sie zahnlos und überbewertet. Was meine These untermauert, dass jeder Mensch bei Sinnen die Beatles verehrt.

Die anderen halt nicht.

Sophie und ich, wir sprachen nie die gleiche Kunstsprache. Meinten aber wohl das Gleiche, meinen es bis heute. Wozu ist eine strahlend weiße Wand in einem Wohnzimmer da? Wie traurig und was für ein Beleg von Einsamkeit ist blendend weiße Bettwäsche? Das wurde schon in anderen Songs besungen, aber es stimmt: Würde meine Sophie unsere Wohnzimmerwand nicht ab und an für Spontankunstwerke nutzen und ich selbige tags drauf weißen, wohl wissend, dass es nicht lange halten wird – und wäre nicht ihr Geruch in den Laken und am Morgen nach ihren Sauftouren, Spuren von Schminke auf den Kissen, mir würde was fehlen.

Ich will mich nicht als toller Hausmann aufspielen, bin ich nicht. Aber die Wand, die weiße ich selbst, und auch die neue Bettwäsche ziehe immer ich auf. Aber nicht, weil ich, wie die meisten Menschen, mein Leben geordneter und adretter haben möchte, fehlerfrei. Sondern weil ich weiß, dass meine Frau, auch wenn wir nie darüber sprachen, frische Wände und frische Laken immer als Einladung verstehen wird, wiederzukommen. Diese Freiflächen, die ich ihr aufbereite, zu nutzen. An diesen Abenden, von denen es zunehmend mehr, vielleicht sogar längst zu viele gibt. Und an denen sie nicht mehr auf mich wartet wie ehedem. Ich finde nur die geleerten Gläser vor – Sophie ist längst fort, in die Stadt. Sich ihr kleines Stück unerfüllte Vergangenheit zurückholen, schätze ich. Dann räume ich auf, mache Fotos der Wände, man weiß ja nie, weiße sie danach. Und wechsle auch schon einmal die Bettwäsche aus, ziehe die frische auf.

Es mag seltsam klingen, doch es wärmt mich, das zu tun. Es macht mich ruhiger, friedfertiger. Ray, die Glucke, summt dann manchmal Pophits vor sich hin. Gibt ja so schrecklich viele, bei denen einer immerfort auf den anderen wartet.

Und so schrecklich wenige, bei denen sich das irgendwann umdreht. Die, die immer wartete, plötzlich ihn warten lässt. Auf Tour geht.

Klingt harmonisch, ist es auch. Aber eben auch nur die halbe Wahrheit.

Über nichts diskutieren wir so leidenschaftlich wie über Kunst, zuvorderst Musik. Und auch hier habe ich die Ahnung, dafür behält Sophie recht. Aber auch nur, weil sie mit unfairen Mitteln kämpft. Komme ich ihr mit einem gelungenen Reimschema oder einem tollen Sprachbild, schwärme, wie Künstler xy seine Klampfe zu spielen versteht, kontert sie mit den ganz großen gesellschaftlichen Konflikten. Schwupp, stehe ich als eitler und verwöhnter Fatzke da, sie als personifizierte Kombination aus Mutter Teresa und Gandhi.

Normale Abendessenunterhaltungen bei uns drehen sich seit jeher gerne mal ums Patriarchat, Ausbeutung der Dritten Welt und Kolonialismus. Und das alles auf dem Rücken von, was weiß ich, Phil Collins und seiner uniquen Kunst, als Drummer Pop zu kreieren. Mit den immer gleich verteilten Rollen: Sophie als irgendwas zwischen Scharfrichterin und Scharfschützin, ich – ist ja nun kein anderer da – in der Rolle des Verurteilten und die Kinder als unfreiwillige Jury. Dass sie mit am Tisch saßen und große Augen machten, wenn wir aus Kunstzoff Politzoff machten, Warren nicht selten gar der Mund aufklappte, war uns beiden immer egal. Geht schließlich ums Prinzip, und Prinzipientreue können Kinder nie früh genug lernen. Sophie stand immer für Gerechtigkeit ein, ich für unsere Monarchie und den Falklandkrieg. Ich verfügte über Tradition und Bataillone, sie über Moral. Sie gewann, mir fielen schon wieder neue Songs ein.

Harmonisch beendeten wir den Abend, beide glücklich, vielleicht auch die Kinder. Auf dem Plattenteller rotierte der frühe Elvis Costello, auf den wir uns gut einigen konnten, präsentiert er doch das Beste aus ihrer und auch aus meiner Welt.

Wenn ich Sophie nach diesen speziellen, diesen viel zu langen durchgefeierten Nächten am Mittag sage, dass eine Dusche jetzt nicht schlecht wäre, schaltet sie auf stur. Das ist die junge Sophie, die, die ich einst kannte und die mittlerweile im gehobenen Alter zurückgekehrt ist. Die mit einem Rebellentum ausgestattet ist, das mir nah am Albernen gebaut zu sein scheint. Sogar wenn sie selbst duschen will, schon drüber nachgedacht hat, es zu tun, wartet sie extra noch ein oder zwei Stunden, einfach nur, weil ein Mann sie drauf hingewiesen hat. Auch noch ihr eigener. Wenn aber eines der Kinder rief: Mama, du müffelst, zack, so schnell kann ich gar nicht schauen, wie das Wasser läuft. Eigentlich hatte sie diese Marotten längst abgelegt, aber ich sage ja: Seit die Kinder aus dem Haus sind, kommt so ein wenig was zurück von der damaligen Sophie. Und es fällt mir schwer zu glauben, das alles habe mit mir so gar nichts zu tun.

Wir müssen zurückspulen. Kaum war ich nach den ersten zwei oder drei Hits Mitte der 60er – da gab es Sophie noch lange nicht – zum mächtigen und geachteten Alleinherrscher unserer Bandwelt geworden, begann auch schon die Paranoia. Mein Kopf füllte sich mit negativen Gedanken. Unsere erfolgreichste Bandphase hatte damals begonnen – doch ich spürte nichts anderes als das Scheitern, sah es allmorgendlich mit dem Aufwachen auf uns zurasen. Ben, Pat und Mo feierten eine einzige lange ausgelassene Party, genossen ihren Stardom in vollen Zügen, ich hingegen kam immer schwerer aus dem Bett, zog mir die Decke erst hoch bis unters Kinn, dann über den Kopf. Begann, selbst in den größten Förderern und Freunden Neid und Missgunst zu erkennen, reagierte entsprechend, schaffte mir über Nacht den Tonfall eines Generalmajors drauf. Es waren die einzigen Monate meines Lebens, in denen auch ich mir Alkohol und Drogen reinpfiff, anders war der Druck nicht zu ertragen. Doch das verschlimmerte die Lage weiter, sodass ich schnell die Finger davon ließ, dafür mit dem Fressen anfing. Man hält frühe Berühmtheit für so toll, doch ist es ein Horror, schlittert man da mit fehlender Reife hinein.

Ich erinnere mich mit Grausen an jenen Morgen, als ich mich im Studio verbarrikadierte, die Band und auch die Techniker, die zunächst noch freundlich, später dann emsiger und wütend Einlass begehrten, nicht hereinließ, sie durch die versperrte Tür anherrschte, zuzusehen, dass sie Land gewinnen. Nur um sie tags darauf erneut anzublaffen, weil die ganze Studioarbeit ständig an mir hängen blieb, während die Herren Trommler und Basszupfer kommen und gehen, wie es ihnen beliebt. Taten sie nicht, ich hatte sie ja nicht hereingelassen. Kam mir aber so vor, drehte ich mir so. Diese Phase ging gut zehn Jahre, mein Ruf zehrt bis heute davon und mein anhaltender Erfolg auch, doch ich danke Gott und der Queen, dass Sophie mir da noch nicht über den Weg gelaufen war. Ich vermute, anstatt sich in mich zu verlieben, hätte sie mir damals die Fresse poliert, so wie sie drauf war, so wie ich drauf war. Oder wie ABBA so beneidenswert simpel und doch genial texteten, ihre eigenen Ehen bereits arg am Anschlag: Knowing Me, Knowing You, ha.

Bei einem Auftritt ausgerechnet im legendären Whiskey A Go Go in L. A. im Spätsommer 1976 – ich war mittlerweile von perfekten 84 Kilo auf 105 Kilo angeschwollen – hatte ich nicht nur fett und bewegungslos auf der Bühne herumgestanden, sondern zu allem Überfluss ausgerechnet bei einer meiner traurigsten Nummern If Love Is a Piece of Cancer, Cancer Is a Piece of Love einen enormen Lachflash bekommen, mich vor den 500 VIP-Gästen sogar eingepieselt – live und in Farbe, mit Bonusgeruch. Mir ist es selten gelungen, Bens extrovertierte Bühnenpräsenz in den Schatten zu stellen; an jenem Abend gelang es mir, und der Schatten, den ich im Nacken spürte, der lief mir, man muss es so deutlich sagen – bis in die hinterste Reihe deutlich erkennbar – spackig die Hosenbeine herunter. If love is a piece of piss and a rose is a rose is a rose, then piss is a rose, schrieb der Southampton Chronicle, das olle Radaublatt, tags darauf – und tja, ich lullerte mich erneut ein.

Sicher, der damals nicht minder fette Elvis hatte einige Jahre zuvor diese tolle verlachte Version von Are you Lonesome Tonight herausgebracht, aber Elvis war eben Elvis, dazu noch in trockenen Hosen. Und so sind es stets Nuancen, die darüber entscheiden, ob wir für eine Mistaktion einen Orden kriegen oder am Galgen enden, mit tosendem Applaus bedacht werden oder auf direktem Weg in die erste Psychotherapie geschickt werden.

Das Seltsame an diesen mentalen Ausflügen ins Garnichts ist, dass sie schon damals kein neues Phänomen bei Rockstars waren, ich darum wusste, entsprechend besser darauf hätte vorbereitet sein müssen. Auskreiser dieser Art kommen vielleicht nicht gerade in den besten Familien vor, durchaus aber in den besten Bands. Vor allem deren Chefs und Masterminds sind davon betroffen. Ray Davies von den Kinks erging es ähnlich, wobei der eher mit einem Egotrip sondergleichen reagierte, einige Alben lang nur noch verhirnten Mist produzierte, sich weigerte, Singles zu veröffentlichen, sich auch dagegenstemmte, nur einmal noch im Leben so etwas wie einen Hit haben zu müssen. Kurzum: sich den Geldgeilen, den Profiteuren, Mainstreamaffinen und Popschlampen dieser Welt widersetzte. Mit Erfolg, was durch die abstruse Erfolglosigkeit der Kinks in jenen Jahren belegt ist.

Oder aber Syd Barrett, das bizarre Gründungsmitglied von Pink Floyd, der in der Anfangszeit alle Songs schrieb, Gilmour kam erst später dazu und von Waters hatte es bis dahin kaum ein eigenständiges Pling gegeben, eben weil Barrett alles und alle an Genie überragte. Bis der gute Syd sich eines Tages auf einen LSD-Trip begab, von dem er nie richtig zurückkehrte. Binnen weniger Tage zum unfähigen Tatterheinrich mutierte, der kurz darauf wieder bei seiner alten Mutter einzog, die ihn fortan zu versorgen hatte. Dem Vernehmen nach sogar stilecht, mit Schnabeltasse. Es gab nur noch sehr wenige Fotos von ihm seitdem, eines aus den 90er-Jahren, das einen aufgedunsenen alten Glatzkopf zeigt, der den Müll rausbringt. Unfallfrei.

Verglichen mit diesen Psychogeschichten der wirklich großen Rockmusiker ist mein kleines bisschen Urin im Hosenbein doch wahrlich die Schlagzeile nicht wert, in die es verpackt wurde. Finde ich.

Das ist der Vorteil als berühmter Rockstar: Man muss sich nicht damit abquälen, wem man seine widerlichsten Erlebnisse beichtet, wann und wo und wem man sich zur eigenen Entlastung offenbart. Weiß nämlich jeder schon alles, haben alle mitbekommen. Sophie sagte mal, sie kenne mich seit Mai 1978 in- und auswendig. Das ist der Monat, in dem wir uns trafen. Sollte also vice versa gelten. Tut es aber nicht. Sie ist mir bis heute rätselhaft – Tutanchamun kenne ich besser als meine eigene Frau. Doch ich habe den eitlen Plan, sie bis zu meinem Ableben decodiert zu haben. Sieht allerdings schlecht aus im Moment. Ich komme da nicht so recht weiter seit, tja: Mai 1978.

Wenn sie mich auf die Palme bringen will, versucht sie nicht, mich mit Argumenten zu übertrumpfen. Stattdessen verwirrt sie mich. Schleudert mir Sätze entgegen, die mir viele Optionen einer siegreichen Antwort geben. So viele, dass ich mich nicht entscheiden kann, mich verwirre. Game over. Das hat sie zu Beginn unserer Beziehung nicht getan. Da war sie noch ganz auf Konfrontation aus, kratzte nicht selten haarscharf an der Beleidigung vorbei. Ich kann von Glück reden, dass ich genug Zeit Backstage mitsamt Gesaufe, Gerangel und Gezänk verbracht habe, um noch wegen irgendwas beleidigt zu sein.

Und ich, ich reagiere wie immer. Wenn ich merke, dass ich nicht ihre Schlagfertigkeit besitze, ich Paroli nur auf lange Sicht bieten kann – schreibe ich ein Lied. Let Women Stink wurde mirseinerzeit als frauenfeindlich ausgelegt. Was wohl weniger am Lied liegt, gar nicht daran liegen kann, denn das Lied sagt ja etwas genau Gegensätzliches, passt sich nahtlos ein in die feministischen Vorstellungen der damaligen Jahre. Aber so läuft das, je mehr du dich auf die Sache der Frau einlässt, desto mehr fliegt sie dir um die Ohren. Wenn Frauen für ihr Recht demonstrieren, übergewichtig zu sein oder eben auch mal streng zu riechen, so wie Kerle es doch auch dauernd machen, dann tust du als Kerl besser daran, ihnen nicht beizupflichten. Die, die gerne unbelastet und herrlich frei stinken wollen, werden dich fragen, ob du damit sagen willst, Frauen würden stinken. Und da kannst du noch froh sein, dass sie dich fragen.

Nein, dass dieser sehr emanzipatorische Song falsch ankam, das lag an mir, es lag an meinem Ruf als kontrollbesessener Rockstar. Bei Typen wie mir fürchtet man nicht, ich könne ein Frauenfeind sein, nein, man wünscht es sich. Doch, doch, sicher, anders sind solche mentalen Verdrehungen nicht zu erklären. Die Öffentlichkeit, die Menschen, brauchen es. Dass ich strenger Antialkoholiker bin und zumindest für meine beiden Töchter die sanfteste und am meisten fördernde aller Männerfiguren, nein, das war nie Britain’s best kept secret, wie es mal irgendwo hieß. Es interessierte einfach niemanden. Dass einer wie ich toxisch für Frauen sei, ist hingegen auch so ein Gerücht, das von selbst Beine bekam, nicht mehr einzufangen war. Dass Ray-Säckel klingen ließ und, oh Welt, sogar mehr und mehr Frauen in unsere Konzerte brachte. Es zu dementieren ist der Mühe nicht wert und schlägt, Hohn der Dinge, eh in die andere Richtung aus, befeuert es weiter: Jetzt leugnet er es auch noch!

Das Foto von Sophie in der Workday Week, diesem Drecks- und Käseblatt, irgendwann Anfang der 90er, das war nie meine Idee, nicht einmal die Idee von Jeff. Das kam von selbst. Darauf zu sehen: Sophie, wie sie eben Sophie ist – wie sie immer war oder, später, als Ältere wieder wurde. Damals höchstens sechsmal im Jahr, inzwischen öfter. Das Foto zeigte sie ziemlich derangiert auf einer Parkbank hocken, ihr trüber Blick ging ins Nichts. Neben sich so eine anonyme braune Einkaufstüte. Überschrift: Oh, Sophie – sieht so eine glückliche Ehefrau und Mutter aus? Und im Subtext wurde dann darauf hingewiesen, dass ich ja nie da sei, sie daheim alles alleine schaffen müsse. Und man nicht verifizieren könne, was in der braunen Tüte stecke.

Dabei weiß jeder, der sich ein wenig auskennt, dass so eine zweimonatige USA-Tour, während der das Foto entstand, wenig mit Amüsement zu tun hat. Und in so einer Tüte ganz sicher keine Wodkaflasche oder Drogen sind. Was ich auch deswegen so genau weiß, weil ich selbst Sophies Dealer bin. Daphne wurde 1991 geboren und kurz danach bat Sophie mich erstmalig darum, ihr etwas Zeug zu besorgen. Vielleicht hätten ein paar Alarmglocken schrillen sollen bei mir. Doch zum einen war Sophie jenseits der Schwangerschaften nie ganz abstinent. Und zum anderen war ich nicht in der Situation, ihr mit moralischen Vorhaltungen zu kommen.

Außerdem, wäre ich eine Frau oder wäre ich sogar Sophie, ich könnte nicht hier in Woodlands hocken und vor Frasier mit meiner mittlerweile jahrelangen Abstinenz prahlen. Denn für jeden guten Grund, sich als Mann die Kante zu geben, kennt jede Frau doch doppelt so viele und gute Gründe. Wäre ich an Sophies Stelle, es hätte von mir vermutlich hundert solcher Parkbank-Fotos gegeben.

Ja, ich besorge alles, was meiner Frau hilft, ihre verpasste Vergangenheit in Grundzügen doch noch zu leben. Ich bezahle alles, ich räume ihr alles daheim in die Schubladen.

Zu glauben, meine Frau hole sich den Mist selbst im Park und schleppe das dann in so einer Tüte durch die Gegend, ist grotesk. Die O’Sheas haben nicht viel Würde, ein wenig schon.

Juristisch war den Idioten, die das Bild publizierten, nicht beizukommen. Pressefreiheit und sauber an allen Fallstricken vorbei formuliert. Also sagte ich, in aller Ruhe und bei einer Partie Golf, zu Jeff, dass dieses Foto in Summe ja doch recht ärgerlich sei. Und Jeff – er sah mich nicht an, konzentrierte sich ganz auf den nächsten Schlag – murmelte zurück: „In der Tat, Ray. Man fragt sich fast, auf welchem Level an Ärgerlichkeit der Vorfall ist.“ Und ich, ich erinnere mich – es war schönes Wetter an dem Tag –, sagte zu Jeff, es sei in etwa eine Vier. Und Jeff ging nicht weiter drauf ein.

Den Rest entnahm ich knappe drei Wochen später der Klatschpresse. Was so einem Verleger doch auf dem Heimweg alles passieren kann, wie vom Pech verfolgt so ein Fotograf an seinem Urlaubsort doch sein kann. Nichts Wildes, alles im Rahmen. Eine Quetschung bei dem einen, eine Stauchung bei dem anderen. Und ich sagte zu Jeff: „Also Sachen gibt’s.“ Und Jeff gab zurück: „Ja, Sachen gibt’s.“

So eine frauenfeindliche Fotoaktion haben die bei Workday Week danach nie wieder gebracht. Das Wunder der Läuterung.

Obwohl Let Women Stink damals ein wenig nach hinten losging, habe ich eine ganze Reihe Lyrikpreise gewonnen – und seither den Dauervorwurf, die eigenen Eier verstellten mir die Sicht. Was würde Dylan dazu sagen, frage ich mich, was Leonard Cohen, was David Bowie? Wenige wissen, dass Leonard Cohen, der olle Frauenbeglücker und Hedonist, als musikalischer Zaungast im Heer der Israelis am Jom-Kippur-Krieg teilnahm. 1973 war das. Cohens große Songs entstanden vorher, die wirklich guten danach. Krieg sei Dank. Who by Fire oder Lover, Lover, Lover – klingt immer nach Beziehungswirrwarr, sind aber zuvorderst Soldatenlieder, im Auge des Todes geschrieben. Ich komme drauf, weil ich wette, auch ein verbales Großkaliber wie eben Cohen war im Alltag sprachlich etwas minderbemittelt, hätte gegen Sophie genauso den Kürzeren gezogen wie ich. Was mir nur beweist, dass Preise und Genie echt für die Tonne sind.

Sophie und ich, wir hauen, stechen, beißen und kratzen uns dauernd, wie zwei junge Hunde, aber nur spielerisch. Und sie mich ärger als ich sie, klar. Wir sitzen zusammen, auf der von mir für sie ins Wohnzimmer gestellten weichen Couch, vor der von ihr zu Kunst gemachten, ursprünglich und bald wieder weißen Wand. Und hören ihren Bowie, unseren Dylan, ihren Cohen. Und ich sage ihr, warum ich deren Lieder so mag, und sie sagt mir, warum sie diese Lieder so mag. Es sind die gleichen Musiker, es sind die gleichen Songs, es ist sogar der gleiche Moment – und doch passt ihres selten zu meinem. Sie sagt: „Cohen kämpft um sein Recht, authentisch zu sein.“ Ich sage: „Nein, er kämpft um sein Recht, nicht er selbst sein zu müssen, aufzugehen in etwas anderem.“

Dann geht es eine Weile hoch her und am Ende lieben wir uns, lang, wild, stürmisch. Cohen sei Dank. „War eben ein Womanizer, das gefällt dir doch“, flüstere ich Sophie zu, sie kratzt mich zur Strafe, nicht zu knapp, sogar Blut tritt aus, ein wenig. „Nein, er war an der Front, das gefällt dir“, faucht sie zurück.

Dass ich das Problem sei, das ist eine von Sophies Hauptaussagen. Und ich sei auch der mit dem Brett vorm Kopf. Ich lasse das meistens so stehen, denn ist in einer Beziehung immer der Mann schuld, kommt auch der Mann auf seine Kosten, irgendwie. Deswegen gebe ich Sophie auch nur selten Schuld an etwas. Weise dafür umso vehementer auf Probleme hin, die sie nun einmal nachweislich hat. Ob sie die auch ohne mich hätte, das wird sich in diesem Leben gewiss nicht mehr final klären _lassen. Und genau deswegen rüttle und schüttle ich sie nie, habe sie nie angeschrien, das Saufen endlich zu lassen. Ist eh vergeblich, erzeugt bestenfalls Trotz. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper – so reden hinterfotzige Lateiner wie ich. Weil es gut klingt, aber ein Stuss ist. Mein Körper ist heute gesünder denn je, dennoch bin ich derjenige, der in Woodlands hockt. Sich Frasier und Barbie geben darf.

Ich sagte es bereits, triumphiert meine Frau, profitiere ich. Was soll ich machen, auf der von mir nur für sie dort hingestellten extraweichen Couch, vor der von ihr versehrten Tapete kamen mir schon immer die besten Textideen. Das alles muss ein Ende nehmen war ja nun nicht ihr erster Ausflug in Richtung Höhlenmalerei. Ich rieche an ihrem zwar gewaschenen, aber bewusst auf strähnig gestyltem Haar, beschaue mir ihr ebenso bewusst verlottertes Outfit, den bewusst schief und schmierig gezogenen Lidschatten, frage sie nach Courtney Love. Und sie? Sie lacht, räkelt sich bewusst übertrieben, klimpert nicht minder übertrieben affektiert mit den Wimpern, streift mit ihren Zehen meine Waden hinauf, streckt mir in Zeitlupe die Zunge heraus, die, immerhin, seit fünfzehn Jahren nicht mehr gepierct ist – sie ließ sich das Piercing 1990 entfernen, als es gerade seinen Durchbruch in der westlichen Modekultur feierte. Selbst in der Überspitzung ziemlich Porno für meine Augen. Vielleicht, weil nicht nur sie, sondern auch ich die junge Sophie ab und an vermisse. Nicht die jugendlichere Optik, das bestimmt nicht, denn die junge Sophie war ja die, die besonders krawallig auf hässlich setzte. Sie war auch damals eine schöne Frau, die schönste – aber eben mit einer Attitüde gesegnet, nach der man sich später nur sehr bedingt zurücksehnt. Das Freche, das Freie aber, das Ungebührliche, das irgendwann wieder zurückkehrte in ihren Körper, eine Eheschließung und drei Kinder später, das habe ich vermisst. Sophie, die immer noch ein As im Ärmel hat, so unberechenbar. Sophie, die immer mindestens einen Trumpf mehr ausspielen kann als ich.

Ob sie mich wirklich scharf machen will, weiß ich nie so richtig. Weiß man als Mann ja generell nie. Sexuelle Anmache kann bei Frauen, auf die man steht, schnell mal mit Unbedarftheit oder eben, zumindest bei Sophie, Kunst verwechselt werden. Oder auch andersherum. In den besten Momenten vermengt sich alles drei, dann treffen sich die Naive, die Durchtriebene und die Künstlerin auf deiner Couch, bekommst du drei zum Ehepreis von einer. Ob das gut ist oder schlecht, wer im Vor- und wer im Nachteil ist, keine Ahnung. Ich sagte ja: Verwirrtaktik.

Klingt kompliziert, ist aber einfach. Und weil das Komplizierte so einfach ist mit ihr, ist es jeden Moment wert. Ob mit Höhlenmalerei hinter uns oder ohne, ob die Glastür der Getränkevitrine nun verräterisch offen steht oder nicht, jene Schublade, die ich befülle, verschlossen oder nicht.

Weil die aktivistische Punkerin nicht herauskommt aus der Sophie. Und der hedonistische Breitbeinrocker nicht raus aus dem Ray.

Ich bin mir nicht sicher, wie Becircen und Verführen in anderen Ehen abläuft. Bei uns läuft es so: Wenn Sex eine Krankheit ist und erfüllender Sex unmoralisch, wenn die Tatsache, dass ich von Sophie noch immer spielend geil zu kriegen bin, und ich ihr nicht totzukriegendes Punkgetue so nervtötend finde, dass der Ärger darüber sich an einem Ort sammelt, der, nun ja, nicht das Gehirn ist, dann, fuck off. Dann sind wir eben gemeinsam verkommen, dann haben wir es eben im Tandem versaubeutelt. Denn darin sind Sophie und ich uns einig: Lieber geben wir ein schlechtes Beispiel ab als gar kein Beispiel. Brothers in Arms –sisters in crime. God Save the Queen –god save the Sex Pistols.

Und wie so viele Frauen steht Sophie auf Horoskope. Dass Kurt Cobain und ich beide am 20. Februar geboren wurden, darauf wäre ich alleine nie gekommen. Wie ich auch nie Nirvana-Alben angehört hätte aus eigenem Antrieb. Nicht, weil ich mich für besser hielte, kein Stück. Kurt Cobain war nie genial, aber er war ein Original und, zumindest damals, zu Beginn, ein Unikat. So wie er war keiner. Und eben das machte ihn genial. Das erkenne ich nicht nur, ich erkenne es auch an. Dass er ein eigentlich sehr attraktiver Mann war, der sich erst, Sophie gar nicht so unähnlich, freiwillig verkommen ließ und sich dann allen Ernstes eine Flinte ins Maul schob, tja, das macht es sogar für mich faszinierend. Sophie fand Nirvana geil, solange Cobain lebte, danach war es ratzfatz vorbei mit ihrem Enthusiasmus. Denn für Sophie taugte Cobain nur lebend. Mag sich selbstverständlich anhören, ist aber eine Haltung, die, wenn wir ehrlich sind, selten zu finden ist. Bei mir ist es genau andersherum. Seit Cobain sich erschoss, höre ich in seiner Musik mehr als nur Gejammer. Glaube seitdem sogar an Horoskope. Und Bestimmung.

Ich habe Sophie in einem dämlichen Moment mal erzählt, dass ich eine gewisse charakterliche Nähe zu Cobain empfinde. Hat die sich totgelacht. Und gar nicht mehr aufgehört. Der Kardinalfehler ist auch allzu offensichtlich: Ich lebe noch. An Suizid ist bei mir auch kein Stück zu denken.

Aber so war das schon immer. Sophie mag Todgeweihte, ich mag Tote. Sophie steht auf den lebenslangen Märtyrerkampf, der mit dem Tode endet. Ich hingegen möchte es ein wenig schön und interessant haben zu Lebzeiten. Und einen authentischen Menschen erkennt man meiner Meinung nach daran, dass er vom eigenen Tod komplett überrascht wird. Einer, der ewig damit kokettiert und liebäugelt, ihn vielleicht wirklich eigenhändig herbeiführt, ist immer Plastik, immer Kitsch. Ian Curtis, der von Joy Division, war die Ausnahme. Und eben Cobain.

Ich sagte ja, meine Frau und ich, wir verstehen uns philosophisch betrachtet nicht sonderlich, enden aber oft am gleichen Punkt. Also, who cares? Who by Fire.

In einer dieser abstrusen Cobain-Unterhaltungen auf dem Sofa, Sophie mit ihrem Vogelnest von einem Kopf auf meiner Brust, ich mit den Fingern in ihrem so seltsam faszinierend verknoteten und verdrahteten Haar, sanft Strähne um Strähne entflechtend, sie immer wieder wohlig brummend, na, in so einer Situation jedenfalls sagte sie jenen bemerkenswerten Satz: „Ach