Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Karin Fischer Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2022

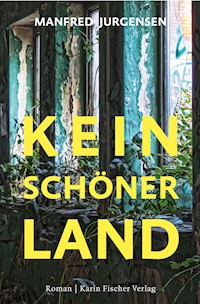

Kein schöner Land , Manfred Jurgensens neuester Roman, erscheint in jenem Jahr, in dem eine Pandemie die wirkliche Welt ausbremst – denn alles hängt zusammen – und vielleicht nur vorübergehend das kranke Klima in Vergessenheit geraten lässt. Der Titel ist bittere Ironie und legt den Finger in die Wunde einer kaputten Natur, die es nur einmal gibt und die kein Schnipsen wieder in den Originalzustand versetzen kann. Nicht in der Fiktion, nicht in der Realität. Die Lektüre tröstet nicht, sondern zeigt gnadenlos, was passiert, wenn nichts passiert ist. Im Roman trifft sein Protagonist, der Arzt und Chemiker Dr. Johannes Faust, auf Asta Tievel, die eine Gruppe gespenstischer Frauen anführt. Sie bereiten ihre Wiedergeburt vor, erkennen darin die Erlösung, die wahrlich teuflisch anmutet. Faust verfolgt den Organ- und Menschenhandel der Tievel. In der Endzeit gedeihen Gedankenexperimente, eskalieren Extreme. Auch wenn sich Jurgensens Faust jeglicher Parallelen zu seinem berühmten Namensvetter erwehrt, so erinnert nicht nur der Pakt mit der (hier) Teufelin Asta Tievel an Goethe, sondern auch der Gedanke, dass es das Gute ohne das Böse nicht gäbe. Oder die Wissenschaft nicht ohne den Zweifel, keine Antwort ohne Frage, das Leben nicht ohne den Tod. (Antje Walther)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 472

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Manfred Jurgensen

KeinschönerLand

Roman

Personen und Handlungen des Buches sind frei erfunden.

Das Krankheitsprodukt wird zum Bestandteil gesunder Kultur, meint der Teufel.

Thomas Mann, DOKTOR FAUSTUS

Besuchen Sie uns im Internet:

www.deutscher-lyrik-verlag.de

www.karin-fischer-verlag.de

Besuchen Sie uns im Internet:

www.deutscher-lyrik-verlag.de

www.karin-fischer-verlag.de

Besuchen Sie uns im Internet:

www.deutscher-lyrik-verlag.de

www.karin-fischer-verlag.de

Besuchen Sie uns im Internet:

www.deutscher-lyrik-verlag.de

www.karin-fischer-verlag.de

Inhalt

Das Gift der Heimat

Die Unterwelt

Der Sperrbezirk

Eine Hinrichtung

Das Bild

»Stirb und werde!«

Alcestis’ Tagebuch

Alcestis

Sterbemann, ich liebe dich!

Fausts Fluch

Hausbesetzer ohne Haus

Hades’ Pforte

Bukarest

Später Besuch

Das Gegebene

Das Familiengrab

Sascha

Die Razzia

Ankunft

Das Gift der Heimat

Man kann uns nicht unterdrücken oder regieren, denn niemand weiß, wer oder wo wir sind. Wir gehören nicht mehr dazu. Es gibt für uns kein Bürgerrecht, nicht einmal eine Aufenthaltsgenehmigung. Trotzdem leben wir hier. Wir gehen keiner Arbeit nach und zahlen keine Miete. Zugegeben: Die Gegend, in der wir uns verstecken, ist abstoßend hässlich. Dafür gibt es Gründe. Dort wächst schon seit langem nichts mehr. Auch das hat seine Gründe. Frau Tievel sagt, wir sollten das ignorieren. Wir sind keine Landwirte. Wichtig ist, dass wir hier sind.

Wir haben nicht vergessen, woher wir kommen. Doch dahin führt kein Weg zurück.

Die meisten wissen nichts über uns. Dabei sind wir kaum anders als sie. Der einzige Unterschied ist, dass es für uns wenig Sinn hat, Pläne für die Zukunft zu schmieden. Wir haben keine. Wir sind auf Reisen hierhergekommen und werden auf Reisen bleiben, bis wir zum Ende gekommen sind. Unser Leben von damals wird nicht wiederkommen. Wozu auch? Eigentlich gibt es uns schon jetzt nicht mehr. Es ist egal geworden, wo wir leben. Die ganze Welt hat sich verwandelt. Neuerdings treibt sie Handel mit sich selbst. Auch wir haben uns selbst konsumiert und sind dabei nicht reich geworden.

Manche nennen es eine Endzeit, in der wir jetzt leben. Wir haben auf sie gewartet und uns an sie gewöhnt. Keine Zeit verändert sich allein; das können nur die, die sie leben. Es scheint, die Menschheit wurde des Wartens müde. Manche Leute erklärten ganz offen, sie hätten jetzt keine Zeit mehr. Niemand fragte, wo sie denn geblieben war. Andere behaupteten, dass Zeit und Ende sich gegenseitig bestimmten. Also begann ein Handel mit der Zeit, eine Art Zeit-Schlussverkauf. Offenbar lohnte sich das Geschäft, ob aus Panik, Gewinnsucht oder Ungeduld. Plötzlich wollte man alles sogleich haben, selbst wenn man es bereits hatte. Zu spät merkten einige, dass man sich dabei selbst verlieren konnte. Ein neuer Beruf kam auf: Handlungsreisende im Selbstverkauf. Die Welt ist das Reich des Verbrauchertums. Ihr Handel blüht, solange sie noch da ist. Frau Tievel behauptet, dass es sie bald nicht mehr gibt.

Im vergifteten Land, das wir vorübergehend behausen, kommt es immer häufiger zu katastrophalen Unfällen und Verseuchungen. Man warnte uns vor einem Zuhause, das unbewohnbar ist. Doch wir wissen, dass wir hier nicht lange bleiben werden.

Lange nachdem der Kohleabbau mitsamt den Schutthalden, Industrieanlagen und chemischen Fabriken gezwungen wurde, das Gebiet außerhalb der Stadt zu verlassen, blieb der Ort eine verpestete Wunde. Dort gab es jetzt nur noch leerstehende oder abbruchreife Häuser, die das einstige Areal »Industrie Nord« in eine verödete Geisterstadt verwandelten. Da nach der Stilllegung praktisch der gesamte Straßenverkehr umgeleitet wurde, trug die ungewöhnliche Stille zur Aura einer deprimierenden Verlassenheit bei. Farblose Häuserfronten, fehlende Türen und eingeschlagene Fenster waren unheimliche Zeichen panischer Vernachlässigung. Kinder gaben auf, in der zurückgelassenen Leere zu spielen. Sie fürchteten sich vor kalten Schornsteinen, die an heißen Sommertagen unerwartet laute Stöße von Ruß in die Luft jagten. Die Vertriebenen ließen halb verrostete Autos und nicht mehr funktionierendes Werkzeug auf offener Straße stehen. In verlassenen Vorgärten verrosteten Geräte, Möbelstücke und Kinderspielzeug. Vor einem Haus hing ein durchlöchertes Tuch an einer Teppichstange.

Als der Auftrag zum Verlassen der vergifteten Wohngegend kam, verbreitete sich unter den Einwohnern eine panische Angst vor Ansteckungsgefahr. Man verlor keine Zeit, die bescheidenen Arbeiterhäuser eiligst zu verlassen. Niemand äußerte den Wunsch, nach der Entsorgung in das verseuchte Gebiet zurückkommen zu wollen. Arbeiter in den Industriewerken verloren zugleich ihre Stellung. Viele von ihnen litten seit Jahren unter Atemnot, Entzündungen und nicht heilen wollenden Wunden.

Im verlassenen Sperrgebiet täuschten Ruinen, Verkehrsschilder und nicht eingeschaltete Straßenlampen eine Wirklichkeit vor, die es seit langem nicht mehr gab. Allein das längst geschlossene Bergwerk schoss weiterhin vergifteten Kohlenstaub in die Luft, als wäre der Abbau nach wie vor in Betrieb.

Johannes Faust besuchte das Sperrgebiet, um sich eine erste Vorstellung vom Ausmaß der Katastrophe machen zu können. Die Einschätzung für eine eventuelle Flächensanierung des umweltverschmutzten Terrains würde viel Zeit in Anspruch nehmen. Niemand hatte ihn eingeladen, einen solchen Kostenvoranschlag aufzustellen, weder der Stadtrat noch das Bundesland. Er war kein Chef einer Entsorgungsfirma, sondern ein Chemiker und Arzt, der vor Jahren in dieser Gegend aufwuchs, bevor er die Heimat für sein Studium verließ.

Dr. Faust trug eine Gesichtsmaske. Wohin er sah, waren eingestellte Betriebe, geschlossene Geschäfte und aufgegebene Maschinen. An einer zerstörten Bushaltestelle hingen verjährte und zerrissene Wahlplakate. Die abblätternde Schrift eines hoch aufragenden, doch zerbröckelnden Schornsteins verkündete den Namen des ehemaligen Industrieareals: INDUSTRIE NORD. Mit den Steinen waren ein paar Buchstaben abgefallen. Umsonst bemühte sich Faust, die Ruine wiederzuerkennen. Es sah aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte. Was er suchte, konnte er nicht finden. Die einstige Heimat der hier Lebenden gab es nicht mehr. Sie war verlassen, öd und leer. Keiner würde je wieder hierher zurückkehren. Er schüttelte sich vor Zweifel und Ekel. Verkehrszeichen mit Totenköpfen wirkten auf ihn wie eine Drohung und eine Warnung. Konnten sie beides zugleich sein? Er blieb nicht länger stehen. Den geheimen Plan, an der Entsorgung des Bezirks teilzunehmen, musste er sich noch einmal gut überlegen. Er stand auf der Straße, vermummt wie ein Gespenst aus der Vergangenheit, als gehörte auch er in die tote Stadt. Plötzlich hatte er es eilig. Verunsichert und verwirrt stieg Hannes Faust in das wartende Taxi, das ihn in die Stadt zurückfuhr. Er blickte nicht zurück. Auf der Fahrt ärgerte er sich über seine Anmaßung zu meinen, ein Einzelner wie er könnte sich an der Sanierung eines so großen umweltverschmutzten Grundstücks beteiligen.

Er ahnte nicht, dass er den Rest seines Lebens besichtigt und begutachtet hatte.

Als Hannes Faust erkannte, dass es im Leben zwei Arten von Wachstum gab, ein gesundes und ein krankes, entschied er sich, medizinischer Toxikologe zu werden. Er lernte früh, dass es Wucherungen gab, die durch Gifte verursacht, und solche, die angeboren waren. Der Körper hatte gelernt, mit beiden zu leben. Menschliches Leben war karzinomatösen Infektionen und Geschwulsten hilflos ausgeliefert. Der Anblick sezierter Organe im Formaldehyd-Bad versetzte Hannes nicht mehr in Schrecken. Später begann er, sich auf Gifte zu spezialisieren, die zu Verformungen führten. Er erfuhr, dass Gifte nicht nur die Ursache von Verseuchungen der Umwelt, sondern auch von Wachstumsstörungen waren. Ihm schien der unaufhaltsame Auswuchs wie eine Macht, die er im Namen des Lebens bekämpfen musste. Die unbeirrbare Gewalt, mit der die Natur tötete, verstörte ihn zutiefst. Hannes’ Kampf im Bereich pathologischer Anatomie wurde persönlich: Er litt mit seinen von der Natur ermordeten Patienten. Je mehr sie sich dem Endstadium näherten, desto leidenschaftlicher wurden sie ein Teil von ihm. Er begleitete sie im Sterben und im Verlust ihres Lebens.

Die Toxikologie unterschied durch Vererbung übertragene Gifte von solchen, die eine Diagnostik nicht immer erklären konnte. Dass hilflos Leidende oft unter furchtbaren Schmerzen starben, ohne dass die Medizin helfen konnte, widersprach seinem moralischen Instinkt. Sinnlose Fragen nach einer »Schuld« brachten den Sterbenden zusätzliches Leiden. Bei einigen verzweifelten Patienten kam es zur Raserei gegen einen Gott, an den sie nicht glaubten. Vergeblich versuchte Hannes Patienten und ihre Angehörigen davon zu überzeugen, dass nicht alle Krankheiten heilbar waren. Nicht selten war es der behandelnde Arzt, den man schließlich für den Verlust eines geliebten Menschen verantwortlich machte. Dr. Johannes Faust quälte die Gleichsetzung von Medizin, Moral und Justiz, in der Unheilbarkeit ein kategorischer Urteilsspruch war.

Nach dem Medizinstudium spezialisierte er sich auf die Erforschung katastrophaler Umweltverschmutzungen, die dazu führten, dass Menschen ihren Wohnsitz aufgeben mussten, weil dort niemand mehr leben konnte. Solche Fälle gab es immer häufiger. Für die gefährlichen Kontaminationen und tödlichen Vergiftungen waren oft multinationale Konzerne verantwortlich. Nicht selten erschien Hannes bei Schadensersatzklagen als forensischer Fachexperte vor Gericht. Multinationale pharmazeutische und erzverarbeitende Industrien lernten ihn nicht als Gegner, sondern als Zeugen fürchten. Der Chemiker und Arzt Dr. Faust erwies sich als ein leidenschaftlicher Wahrheitsfinder. Korrupte Kontaktaufnahmen schlugen bei ihm fehl. Er wurde bekannt dafür, dass er allzu generöse Angebote von Beraterhonoraren ignorierte.

Seit geraumer Zeit glaubte Hannes zu merken, dass auch in Deutschland so etwas wie eine Endzeit begonnen hatte. Um solchen Überlegungen zu entkommen, bewarb er sich um eine Forschungsposition auf der anderen Seite der Welt. Er blieb sechs Jahre in Australien, bevor man ihn, das teure »Rennpferd«, gehen ließ. Eine neue Zeit sei gekommen, erklärte man ihm, in der es in seinem Fachgebiet vor allem Arbeit für »Ackergäule« gebe. Reine Forscher wie er seien in Zukunft weniger gefragt. Als Hannes erfuhr, dass ein multinationaler Konzern die Giftforschung an seiner Universität fragwürdig generös unterstützte, reichte er vorbeugend eine Kündigung ein. Er war nicht bereit, seine wissenschaftliche Unabhängigkeit zu verkaufen. In der Hoffnung, seine chemischen und medizinischen Untersuchungen fortsetzen zu können, entschied er sich, nach Deutschland zurückzukehren.

Wie in anderen Teilen der Welt war es inzwischen auch in Europa tatsächlich zu immer weiter um sich greifenden Umweltzerstörungen gekommen. Kurz nach seiner Heimkehr erfuhr er von einem vier Jahre zurückliegenden Skandal im Norden des Landes, der die Regierung gezwungen hatte, ein großes Industrieareal zum Notstandsgebiet zu erklären. Schließlich wurde der zivilen Bevölkerung aus gesundheitlichen Gründen der Zugang zur Sperrzone polizeilich verboten. Das riesige stillgelegte Industriegelände außerhalb der Stadt war über Nacht stillgelegt worden. Die dort Beschäftigten verloren ihre Arbeit und ihren Wohnsitz. Ohne Versprechen auf eine Rückkehr, stellte die Regierung pauschale Entschädigungen in Aussicht. Fortan umzingelten Totenkopfschilder das dioxinverseuchte Gebiet. Das unbewohnbare Grundstück durfte niemand mehr betreten.

Die Provinzstadt, in der sich die Katastrophe ereignete, war nicht weit von Hannes’ Geburtsort entfernt. Jetzt war sie zweigeteilt in eine bewohnte und eine unbewohnbare Gegend. Er erinnerte sich vage an das Industriezentrum, in dem Tag und Nacht gearbeitet wurde. Die Tatsache, dass es jetzt ein ihm vertrautes Land gab, auf dem Menschen nicht mehr leben konnten, versetzte ihn in tiefe Unruhe. Die Kindheitslandschaft von damals war ihm in guter Erinnerung geblieben. Er liebte den nahegelegenen Ausflugsort »Lindenhof«, wo Erwachsene sonntags in einen Biergarten einkehrten und Kinder wie er sich auf einer über hundert Meter langen Rutschbahn vergnügen konnten. Im Sommer luden die holsteinischen Weizenfelder mit ihren symmetrischen Hecken oder »Knicksen«, wie man dort sagte, zu Spaziergängen und Versteckspielen ein. Hannes verließ die Eltern lange Zeit. Dann kam er wieder mit einem Strauß von Kornblumen und Mohn. Die Erinnerung wurde in ihm wach. Er fragte sich, ob er dort auch heute noch von den Kornfeldern seine Lieblingsblumen nach Hause bringen konnte oder ob sich auch da alles verändert haben könnte. Dann ärgerte er sich wieder über seine sentimentale Erinnerung an die Kindheit. Er war kein Kind mehr.

Besorgt erkundigte Hannes sich im Rathaus nach dem Fortschritt der Dekontaminierung. Seine Fragen schienen dem Beamten wenig zu gefallen. Streng wollte er wissen, ob er von der Presse sei. Erst als Hannes sich beeilte, ihm zu versichern, dass sein Interesse streng privat war, wurde der Mann am Auskunftsschalter etwas jovialer. Er bestätigte, dass die Sanierungsarbeiten den Umständen entsprechend gut vorangingen, doch gab zu, dass sie trotzdem noch ein paar Jahre andauern könnten. »Das war ja ein großes Gebiet, verstehen Sie?«, erklärte er. »Außerdem führt der Klimawandel auch dieses Jahr wieder zu Verzögerungen.«

Hannes spielte mit. »Ja, natürlich. Ich verstehe«, antwortete er schnell.

Erleichtert händigte ihm der jovial gewordene Stadtsprecher ein paar Touristenprospekte aus. Eine Broschüre bestätigte ausdrücklich, dass es im geschlossenen Industrieareal fast keine Vergiftungsgefahr mehr gab. »Das haben uns die Experten versichert«, begründete der gesprächig gewordene Schalterbeamte verschroben. Dann fügte er hinzu: »Aber Sie wissen ja, es gibt immer noch Leute ohne Disziplin, die zum Beispiel weiter rauchen müssen, obwohl sie wissen, dass es der Gesundheit schadet. Seit der Kontamination veröffentlicht die Stadt Publikationen, die unseren Einwohnern Sicherheit versprechen. Sehen Sie das Schild dort«, wies er auf die Wand gegenüber, »bei uns herrscht überall Rauchverbot.« Der Beamte überreichte Hannes ein farbiges Hochglanzmagazin mit dem Titel UNSERE ZUKUNFT: ZEITGENÖSSISCH – MODERN. »Falls Sie es sich doch noch überlegen sollten, zu uns zu kommen.« Hannes nahm es dankbar entgegen und verabschiedete sich. Er wünschte der Stadt gute Fortschritte für die Sanierung und Regeneration.

Draußen auf der Straße wurde er unruhig. Er wusste nicht, ob er nicht vielleicht doch unabsichtlich durchschimmern ließ, wie sehr er sich in Wirklichkeit für das vergiftete Industrieareal interessierte. Was, wenn der Mann ihn durchschaut hatte? Hannes fand dessen gönnerhafte Auskunft geradezu rührend. Es konnte nicht leicht sein, so leutselig zu lügen. Jetzt fühlte er sich ihm gegenüber fast schuldig. Er hatte doch nur seine Fühler ausstrecken wollen.

Sein wissenschaftliches Hauptprojekt blieben Untersuchungen über dioxinverursachte Tumorbildungen, die gelegentlich ohne Karzinom-Konsequenzen blieben. Als Mediziner und Chemiker faszinierten ihn vor allem unregelmäßige Wirkungen oder fragwürdige Kontraindikationen. Er war in seiner Forschung neugierig geblieben. Von seiner früheren Arbeit im Ausland besaß er Dokumente und Unterlagen, an denen er weiterarbeiten wollte. Er hing nicht gänzlich von lokalen Daten ab. Doch seine Rückkehr nach Deutschland hatte ihn gezwungen, vieles zurückzulassen. Die Bedingung für die vom Pharmakonzern so generös offerierte Unterstützung seines Universitätsprojekts war, dass die im Haus gesammelten Daten in den Besitz der Stiftung übergingen. Hannes’ Resultate waren unvollständig, für das Unternehmen jedoch trotzdem von großem Interesse. Er hatte einige Details entdeckt, die er nicht mit der Firma teilen wollte. Ihm graute, was sie mit seinen unvollständigen Ergebnissen anfangen würde. Das Unternehmen hatte in seinen Broschüren und einigen Fernseh-Werbespots vorlaut behauptet, »den Krebs demnächst so gut wie besiegt zu haben«. Als sich in der Folge herausstellte, dass der Abteilung für Forschung und Entwicklung grobe Fehler unterlaufen waren, erwies sich der Imageschaden als katastrophal. Man sah sich gezwungen, das verlorene Vertrauen mit neuen Versprechen zurückzugewinnen.

Hannes arbeitete mit Forschungsdaten, die von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgingen. Für seine geplanten Lokaluntersuchungen brauchte er spezifische und aktuelle Messwerte. Viele Umweltkatastrophen hatten Gemeinsamkeiten. Eine davon war, dass jede lokale Vergiftung oder Verschmutzung unterschiedliche Auswirkungen hatte. Er würde sich hier besonders mit Strömungsbewegungen und Messungen von Abgasen, Luft, Wasser und chemischen Substanzen in der unmittelbaren Umgebung befassen. Hannes freute sich auf die Fortsetzung seiner unterbrochenen Arbeit. Er war fest entschlossen, nahe dem Ort seiner Kindheit den Auswirkungen von Dioxin nachzuspüren. Er betrachtete die Verbindung von Chlor und Kohlenwasserstoff als eine der entsetzlichsten Bedrohungen künftigen Lebens. Wenn sie sich global so weiterverbreitete, fürchtete er, dass es bald nicht nur für die heutigen Kinder keine heile Welt mehr geben würde.

In einer schlaflosen Nacht entschloss er sich, eines der verlassenen Häuser im Sperrbezirk zu besetzen. Dort wollte er versuchen, seine private Forschung mit der Vermessung örtlicher Giftkonzentrationen fortzusetzen.

Hannes dachte lang über die Risiken und Konsequenzen der Untersuchungen nach, die er von Anfang an allein anstellen musste. Doch es reizte ihn, frei von kommerziellen Einflüssen entscheidende Informationen über das hochgiftige Dioxin zu sammeln und daraus bahnbrechende Erkenntnisse zu gewinnen. Besonders interessierten ihn nach wie vor immunologische Neben- und Nachwirkungen, denen er oft rein zufällig auf die Spur kam. Versuche mit Mäusen etwa zeigten, dass Vergiftungen in der Pubertät nachhaltigere Auswirkungen hatten als im erwachsenen Zustand. Für die menschliche Physiologie konnten dazu Normabweichungen bei Spermienzahl, Motilität und Schilddrüsenhormonen gehören. Solche Transferenz auf den menschlichen Bereich war ihm bislang nur selten gelungen. Zweifellos war seine ärztliche Erfahrung eine Hilfe, doch es fehlten ausführlichere Daten für sinnvolle Vergleiche. Hannes machte sich keine Illusionen über die Beschränkung seiner jetzigen Lage. Ohne ein Labor, in dem er kompliziertere Prüfungen größeren Ausmaßes durchführen konnte, würden seine Möglichkeiten an diesem Ort frustrierend begrenzt bleiben. Er hatte ursprünglich auf eine Zusammenarbeit mit einer deutschen Klinik gehofft, deren Experten sich auf immunologische Kontraindikationen und Nebenwirkungen spezialisiert hatten. Die aber hatte er bislang nicht gefunden.

Hannes war sich bewusst, wie riskant es sein würde, sich langfristig den Risiken der Kontamination in einem anhaltend verseuchten Giftbereich auszusetzen. Doch dabei erinnerte er sich an einen aus der ehemaligen DDR in den Westen geflüchteten Kollegen, der sich in einem leer stehenden holsteinischen Schulhaus nahe des Kernkraftwerks Brokdorf, ähnlich wie er, als Privatforscher niedergelassen hatte. Gefragt, ob er sich keine Sorgen machte, in der Nähe eines Atomkraftwerks zu leben, erklärte er ihm unbekümmert: »Ich bin fast sechzig Jahre alt, kinderlos und relativ gesund. Bis der atomare Ausfall mich erwischt, bin ich längst nicht mehr am Leben.« Hannes besuchte ihn mehrmals. Er nahm an, dass ihm das Schulhaus von der Gemeinde mietfrei zur Verfügung gestellt worden war. Es befand sich in einer kleinen Ortschaft, die er auf keiner Landkarte finden konnte. Ein wuchernder Garten drohte das Dach des Hauses wie ein Urwald zu verschlingen. Hätte er nichts vom nahegelegenen Kernreaktor gewusst, wäre ihm der Wuchs romantisch vorgekommen. Er sagte dem Freund nichts. Bei Besuchen faszinierte ihn dessen eigenartige Sammlung von Robotern. Sie spielten mit ihnen wie Kinder. War das bereits die schöne neue Welt? Allein fühlte sich der beherzte Freund in seinem Haus offenbar sehr wohl. Hannes bewunderte seinen Mut und sein Engagement. Erinnerungen an das Schulhaus im unauffindbaren Ort motivierten seine Suche nach einer ähnlichen Gegend herausfordernder Immunitätsgefahr, in der er ironischerweise seine chemische Forschung sicher und ungestört fortsetzen konnte.

Seit geraumer Zeit war Hannes der Meinung, dass die Welt nicht zu wenig, sondern zu viel Energie produzierte. Er schloss sich der weit verbreiteten Panik einer Energiekrise nicht an. Im Gegenteil. Stattdessen kritisierte er, wofür die Energie gebraucht wurde. Abgesehen von der Rüstungsindustrie fragte er sich, ob so viele technische Spielereien produziert werden mussten. Die Selfies und die Kommunikationen der Handys fand er besonders irritierend. Das Konzept einer Verständigung untereinander hatte sich für ihn zur modischen Obsession verfremdet. Man konnte Leuten nicht entkommen, die darauf bestanden, die Trivialitäten ihres Privatlebens in den gesellschaftlichen Medien mit einer anonymen Welt zu teilen. Er fand die Gewohnheit, bei einem privaten Treffen oder einem geschäftlichen Termin das Handy wie eine Schusswaffe auf den Tisch zu legen und damit ostentativ mit Anrufen zu »drohen«, unsozial. Hannes fand, die Welt müsste von Menschen überfüllt sein, die unter ständigen Kommunikationszwang standen. Alles musste sofort geschehen. Fast talk war wie fast food ein Modestil, wenn man nichts zu sagen hatte.

Hannes hoffte auf ein offenes Versteck. Gewohnt, allein zu sein, wusste er, dass er sich im Sperrbezirk des ehemaligen Industriequartiers wohlfühlen würde. Dass die unbewohnten Häuser weder Strom noch Wasser hatten, störte ihn nicht. Generatoren zur Stromerzeugung gab es in jedem Baumarkt. Bei seinem Umzug in das verlassene Haus kam er sich vor wie ein junger Pfadfinder, der erstmals zelten ging. Sein beruflicher Neubeginn begeisterte ihn wie ein Abenteuer. Er war wieder in seiner Jugend angekommen und verglichen mit den eingesessenen Bürgern der Provinzstadt fast noch einmal »draußen«.

Die Unterwelt

Die meiste Zeit seines Lebens verbrachte Johannes Faust allein. Seine Eltern starben im Ruhestand. Als er in Australien von ihrem Tod erfuhr, hatte die Beerdigung bereits stattgefunden. Er erschrak, als er merkte, dass er sich kaum noch an sie erinnern konnte. Manchmal zweifelte er, ob er jemals Teil einer Familie war. Begleitet von Büchern und Musik, lebte er bereits in seiner Jugend überwiegend allein mit Gedanken, die ihn begeisterten, ängstigten oder nicht zur Ruhe kommen ließen. Er besaß ein kleines Tagebuch, in dem er gelegentlich einige seiner Gedanken eintrug. Manchmal fand er Reime für Fragen und Ideen, die ihn besonders beunruhigten. Dazu gehörte die Lehre und Erfahrung, die ihm die Wissenschaft bestätigte: dass Wissen sich selbst in Frage stellte.

Hannes entdeckte, dass er eigentlich am wenigsten über sich selbst und seine Beziehungen zu anderen wusste. Wenn jeder Auswuchs seiner Herkunft war, konnte er sich selbst nie ganz gehören. Er wollte jemand sein, der für sich selbst verantwortlich war. Ihm schien es sinnvoller, selbstständig zu sein; wie sein Freund im gefährdeten Schulhaus allein zu leben. Hannes’ Verhältnis zur Familie war bereits in frühen Jahren gespannt. Schon als Kind hielten seine Eltern ihn für eigensinnig und schwierig. Sie waren enttäuscht, dass er sich weigerte, als ein »Faust« erkannt zu werden.

Wenn man ihn als Erwachsenen über seine Herkunft fragte, antwortete er, dass er mit einem literarischen Familiennamen aufwuchs, dessen er überdrüssig war. Offenbar konnte er sich noch immer nicht auf ihn beziehen. Es schien ihn zu irritieren, dass er auf einen Namen getauft wurde, den so viele zu kennen meinten. Er hasste, dass man ihn neckte, als er Goethes FAUST in der Schule lesen musste. Offenbar gehörte der prominenteste Träger dieses Namens keiner Familie an, zumindest wurde sie nirgendwo im Buch erwähnt. Augenscheinlich hatte der literarische Faust meist mit mythologischen Geistern gelebt. Hannes’ Name bezog sich auf jemanden, der vor Jahrhunderten lebte, den er nicht kannte und dem er nicht zugehörte. Dennoch meinten einige zu wissen, wer er war. Sie erregten sich über Erklärungen wie »Hannes ist ein typischer Faust!«. Gar nichts wussten sie über ihn. Ganz Deutschland identifizierte sich mit seinem Namen. Nur er selbst distanzierte sich von einem zu langen Schauspiel, mit dem er nichts anfangen konnte. Er, Johannes Faust, weigerte sich, eine schulisch vorgeschriebene Geschichte zu wiederholen. Er hatte sein eigenes Leben. Sein Wissensdurst unterschied sich vom egoistischen Interesse der lästigen Bezugsperson.

Als einziges Zugeständnis ließ er gelten, dass das heutige Deutschland eine sehr unterschiedliche Kultur der Selbstentdeckung besaß.

Beruflich arbeitete er zunächst als Chemiker und Toxikologe mit Vergifteten, Entstellten und Sterbenden – Menschen, die in seiner Vorstellung von der Natur tragisch gezeichnet waren. Ihre körperlichen Geschwülste wiesen auf eine Krankheit hin, die über ihr Leben hinauswuchs. Hannes hielt sie insgeheim für todesschwanger. Wenn ihre Zeit kam, wurden sie von der Vernichtung entbunden. Er begann sich zu fragen, ob irgendwann einmal aus deformierten Auswüchsen neue Körperformen entstehen könnten. Die tödlichen Verunstaltungen schienen ihm ein Protest gegen die Normen natürlichen Wachstums.

Über Jahre hinweg fand Hannes keine Antwort auf die vielen Fragen, mit denen er sich ungeduldig beschäftigte. Was war dieses ungehinderte, unaufhörliche, unheilbare Wachstum? Wusste es selbst, wohin es wollte? War es immer nur in den Tod? Sein Entschluss, sowohl Medizin als auch Toxikologie zu studieren, erwies sich als die wichtigste Entscheidung seines Lebens. Für ihn ging es nicht darum, welche Wissenschaft wichtiger war. Entscheidend war die Korrelation. Die Diagnostik der Krankheit ermöglichte eine korrelative Zusammenarbeit im Heilprozess.

Auch ohne äußerliche Missbildungen verstand Hannes sich selbst als Gezeichneter. Er war einmal in »die Unterwelt« gegangen, wie die Familie den Giftkeller der väterlichen »Reichsadler-Drogerie« nannte. Als Teenager sollte er eine Auswahl von Rattengift und anderen tödlichen Stoffen holen. Für den Fall, dass das schwache Deckenlicht über den feuchten Steintreppen nicht ausreichen sollte, händigte ihm sein in einem Arztkittel gekleideter Vater eine Taschenlampe aus. Beim Hinabsteigen in die Tiefe ekelte ihn am meisten die eigene Angst. Als er die modrige Finsternis betrat, erwarteten ihn stickige Luftfeuchtigkeit und der Geruch von Blut, Kot und Urin. Auf rissigen Wänden beleuchtete sein zittriger Lichtkegel gehetztes Ungeziefer. Genaueres konnte und wollte er nicht sehen. Halbblind tastete er sich zu den in Schränken befindlichen Giften und anderen Vernichtungsmitteln vor. Plötzlich wimmelte der ganze Keller von Ratten und Mäusen. Aufgeschreckt von der plötzlichen Helligkeit, begann ein mörderisches Getümmel. Fiepend, zischend und keifend machte das Ungeziefer Jagd aufeinander. In wilder Hetze verirrten sich einige in Hannes’ Hosenbeinen, bissen in seine Füße und kratzten seine Haut blutig. Begleitet von schrillen Lauten tobte die Gier. Ratten hungerten nach eigenem Fleisch. In heißer Wut fraßen sie Teile von sich selbst. Einige von ihnen hatten nur noch Kopf und Schwanz. In rasendem Tempo liefen sie ihren beißwütigen Artgenossen davon, bis sie im Rennen jäh tot liegen blieben. Es war kein Körper mehr da, den sie angreifen und verschlingen konnten.

In diesem Tumult stolperte Hannes über eine Stufe. Die Taschenlampe glitt ihm aus der Hand. Als er sie aufheben wollte, öffnete sich die Tür eines Metallschranks. Der Inhalt von Packungen verstreute sich auf dem nassen Boden. Das machte die Jagd noch hektischer. Jetzt wurden die Ratten und Mäuse noch unbändiger. Sie verbissen sich untrennbar ineinander. Ohne voneinander loszulassen, kämpften Bluthunger und Todeswut um die aus den Schachteln herabgefallenen Brocken. Hannes’ Füße bluteten. Ratten sprangen an ihm hoch. Jetzt war ihm, als ob das Ungeziefer Besitz von seinem ganzen Körper nahm. Offenbar planten sie, ihn bei lebendigem Leibe aufzufressen. In Schrecken und Terror schrie Hannes um sein Leben.

Unversehens ging ein Licht im Gewölbe an. Jetzt sah er das Blutbad, das sie an ihm angerichtet hatten. Zuckendes Ungeziefer suchte sich noch im Sterben selbst aufzufressen. Aus den Regalen fielen Rattengift-Körner weiterhin aus halboffenen Schachteln. Es regnete einen unausweichbaren Tod. Gift tropfte auf nassen Boden. Im Todesrausch rutschten flüchtige Kadaver auf seinem Blut und Angstschweiß aus. Hannes begriff: Das Gift fraß sich selbst.

Beim Hochrasen über die Treppen stolperte er nochmals und schlug sich das rechte Knie auf. Die Ungeheuerlichkeit, die er erlebt hatte, würde er mit niemandem teilen können. Er hatte gesehen, wie der Tod sich selbst zu töten versuchte. Unter seinem offenen Hemd spürte er klebrige Todessamen auf verschwitzter Haut. Nie würde er vergessen, wozu Gift fähig war. Zum ersten Mal in seinem Leben fand er keine Gedanken, mit denen er seiner Angst und Unsicherheit entkommen konnte. Alles an ihm war Teil des tödlichen Gifts geworden. Das Sterben klebte an seinem Körper. Er ekelte sich vor der tödlichen Infektion, die ihm anhaftete. Hannes hatte nicht gewusst, dass der menschliche Körper Nahrung für Tiere sein konnte. Warum begehrten Ratten sein Menschenfleisch?

Oben, zwischen Tür und Treppe, wartete der besorgte Vater. Sein Gesicht war von Entsetzen gezeichnet. Hannes starrte ihn wie im Wahnsinn an. Immer wieder fragte sein Vater: »Was ist denn? Was ist denn?« Er bemerkte nicht, dass eine Ratte an den Plastikknöpfen seines Kittels nagte. Hannes konnte nicht mehr sprechen. Er brach zusammen und hörte nicht, wie der Vater fragte: »Hast du das Gift, Hannes? Wo ist das Gift?« Auch ohne eine Antwort zu erhalten, wusste der Drogist, dass sein Sohn den Tod aus »der Unterwelt« ins Geschäft brachte. Hannes ahnte, dass er seine Vergiftung nicht verlieren könnte.

Es brauchte viel Zeit, bis er sich von dem Schrecken erholte. Seitdem betrachtete er sich als gezeichnet. Monate später noch untersuchte er seinen Körper nach Hautrissen, Geschwülsten und Bisswunden. Immer wieder vergewisserte er sich, dass er noch am Leben war. Lange Zeit wurden ungewöhnliche Bewegungen kennzeichnend für ihn. Er allein wusste, was sie bedeuteten: Er verteidigte sich gegen unsichtbare Todeskämpfe. Nie wieder in seinem Leben nahm er seine Existenz als natürlich und selbstverständlich an.

Wiederholt fragte er seinen Vater, warum der Giftkeller nicht radikal gesäubert werden konnte. Die Antwort klang hoffnungslos verzweifelt: »Wir haben es oft versucht. Umsonst. Das Ungeziefer biss sich immer wieder durch Verpackungen und Gehege. Die Ratten zerkratzten das Glas, bis es splitterte und brach. Sie fraßen das verstreute Gift auf dem Boden, bis sie krepierten und von anderen Ratten aufgefressen wurden.« Hannes schüttelte sich bei der Beschreibung des Vaters und fragte sich, warum dieser Mann wollte, dass sein Sohn wie er ein Drogist werden sollte, der einen Giftkeller besaß. »Das sagst du so leicht«, kam die väterliche Antwort. »Wo sollen wir sonst die Gifte lagern?«

Jahre später gab es für Hannes noch einen Grund, sich auch in einem anderen Sinn zumindest indirekt als gezeichnet zu betrachten. Ein Jugendlicher aus dem weiteren Faust-Familienkreis hatte einen Menschen umgebracht. Er kannte den Verwandten nicht und hatte kein Bedürfnis, ihn kennenzulernen. Sie versteckten sich in ihrem Leben voreinander. Jetzt gab es jemanden in der Familie, der nicht wie er vom Tod verfolgt, sondern selbst ein Mörder war. Er gehörte zur Rasse der Ratten. Später erfuhr Hannes, dass der Vetter und sein Mittäter eine alte Frau aus Geldgier töteten. Augenscheinlich jagten auch die menschlichen Ratten in Horden. Er war erleichtert, dass er nichts von dem Blutdurst der Faust-Familie wusste. Als er sein toxikologisches Studium »im Außendienst« fortsetzte, befand sich der junge Totschläger bereits im Gefängnis. Hannes hatte kein Bedürfnis, den Familienmord mit seinen Eltern zu diskutieren.

Der Toxikologie zufolge gab es gesundes und krankes Erbgut. Hannes ahnte, dass Ähnliches auch für das menschliche Erbe galt. Insgeheim erneuerte die Frage nach der Übertragbarkeit des Tötungsinstinktes seinen Ehrgeiz herauszufinden, ob es möglich war, Dioxin-Tierexperimente auf die Humanmedizin zu übertragen. Transferenz von Erbgut im pflanzlichen Bereich war normal. Doch er misstraute Analogien und Vergleichen. Experimentelle Übertragungen von Nagetieren auf Menschen erwiesen sich als unzuverlässig. Die einzig gültige Anwendung für seinen chemischen Forschungsbereich war, dass Dioxine und dioxin-ähnliche Komposita Giftstoffe waren, deren organische Schadstoffe eine anhaltende Verunreinigung für Menschen und Umwelt bewirkten. Die meisten waren Nebenprodukte verschiedener Industrieprozesse, einschließlich spezifisch hergestellter chemischer Vernichtungsmittel. Doch für seine forensische Untersuchung eines verseuchten Industriequartiers reichte solches Wissen nicht aus. Er musste wieder von vorn anfangen.

Gleichwohl erwog Hannes insgeheim einen erweiterten Forschungsbereich von korrelativ genealogischen Verbindungen natürlicher Vergiftungen zur Pathologie humaner Sippengeschichte. Er spekulierte auf chemische Stoffwandlungen: Mordfälle als giftige Infektionen, deren Infizierungen und Auswüchse weit zurücklagen. Wie die Ratten im Giftkeller der Reichsadler-Drogerie lieferten sich Familienansteckungen von Zeit zu Zeit ein besonders brutales Blutbad. Hannes glaubte nicht an eine einheitlich harmonische Rassen- oder Gesellschaftsentwicklung. Er war überzeugt, dass es auch heute noch Völker und Nationen gab, die in unterschiedlichen Jahrhunderten lebten. Er verstand nicht, warum ausgerechnet eine sogenannte »Blutsverwandtschaft« die Grundlage sozialer Beziehungen sein sollte. Ihm schien das ein fragwürdiger Sprachgebrauch zu sein. Hannes Faust bezweifelte die Annahme, selbst unter relativ kleinen Kreisen der Menschheit intime Gleichartigkeiten naturgemäß entdecken zu müssen. In seiner Theorie brachte das Zusammenkommen mehrerer Familien in der Gründung einer neuen verwandtschaftlichen Einheit zu viele Variationen und Widersprüche in die Gleichung. Allein die Tatsache, dass sich eine Familiengeschichte aus dem Zufluss anderer Familien entwickelte, war für ihn Grund genug, warum eine solche Gruppendynamik nicht Gleichheit, sondern Ungleichheit hervorbrachte. Vielmehr entstand dabei früher oder später eine Machtstruktur, die gewaltsame Andersartigkeiten förderte. Allmähliche Entfaltungen von Genialität oder Dekadenz waren natürliche Möglichkeiten. Der von Menschen bezeichnete fruchtbare Bodenbestandteil des »Humus« entschied das Wachstum und die Fruchtbarkeit von Pflanzen. Familienzwiste spielten eine herausragende Rolle, nicht nur in den historischen Regierungshäusern Europas. Hannes meinte, Stammeskultur und Familienhierarchien als unmissverständlich verantwortlich für brutale Machtinteressen erkennen zu können. In seiner Erfahrung waren Individuen selten fähig oder bereit, sich zu anderen bekennen zu wollen. Identität als Zugehörigkeit wurde ihm immer fragwürdiger. Individuelle Identität war eine Herausforderung der Macht. Als individueller Mensch konnte es immer nur darum gehen, sich selbst zu erkennen und zu verstehen.

Der Streit zusammenhangloser Völkerfamilien um Vorherrschaft und Überleben schien ihm momentan mehr denn je eine um sich greifende globale Vergiftung. Der weltweite Terrorismus war wie der Krebs eine Krankheit, die weiter um sich griff, solange sie unheilbar war. Eine Rückkehr zur ursprünglichen Gesundheit des Planeten konnte es in der zeitgenössischen Menschheitsgeschichte kaum mehr geben. Dazu war es längst zu spät. Hannes nannte die Ursache für die zunehmende Massenvernichtung »Gift der Heimat«. Im Kontext seiner Forschung glaubte er, dass die Gegenwart einer Endzeit angehörte. Sein größter Schrecken war die Erkenntnis, dass er anderen Menschen so wenig wie sich selbst helfen konnte.

Als Konsequenz seiner Verzweiflung entschied er sich früh, ledig zu bleiben. Bereits in seiner Jugend hielt Hannes sich für familiengeschädigt.

Der Sperrbezirk

Hannes wurde geheimer Hausbesetzer im ehemaligen Bergbau- und Industriequartier. Er hatte sich inzwischen mit der plötzlich entdeckten, vor allem von chemischen und eisenverarbeitenden Unternehmen verursachten Umweltverseuchung vertraut gemacht. Binnen kürzester Zeit musste das Gebiet unter polizeilicher Aufsicht geräumt werden. Die hier jahrzehntelang Arbeitenden wussten seit langem, dass nicht nur Luft und Erde vergiftet waren. Veraltete Maschinen waren von der Gewerkschaft wiederholt bemängelt und für gesundheitsschädlich erklärt worden. An feuchtheißen Tagen konnte man kaum noch atmen. Kurz vor Aufgabe des Industriegebiets kündigte das Management eine komplette Modernisierung des Betriebs an. Doch dazu war es nicht mehr gekommen. Das Versprechen auf bessere Zeiten wurde so zum Teil des lokalen Umweltskandals. Staat, Stadt, Land und Wirtschaft beschlossen, ein neues Industriezentrum an einem anderen Ort außerhalb der Stadt zu gründen. Genauere Angaben waren schwer zu erhalten.

Jetzt hielten drei leere Gasometer Wacht über eine einstmals verkehrsreiche Kreuzung, die heute niemand mehr passierte. Autos, die sich in Richtung des Sperrbezirks verfuhren, brauchten Hilfe, um wieder in die Stadt zu gelangen. Aktive Verkehrsampeln gab es nicht mehr. Ein alter Bahnübergang blieb menschenleer. Auf einigen Straßen konnte man noch verrostete Schienen sehen, doch die Zeit der Güterzüge war vorbei. Die Fabrikanlagen wurden abgebaut, die Arbeiterhäuser für unbewohnbar erklärt, die öffentlichen Gebäude zugenagelt.

Mit der Räumung der gesamten Industrieanlage mussten auch langjährige Anwohner, die dort nicht arbeiteten, ausziehen. Einige von ihnen weigerten sich, die Nachbarschaft zu verlassen. Von einem bestimmten Zeitpunkt an jedoch, gab es auch für sie keinen Zugang mehr. Einige der Ausgewiesenen drehten sich am Tag ihres erzwungenen Umzugs ein letztes Mal um, als sie zur Kreuzung kamen, die den Industriebezirk vom Stadtinnern trennte. Sie verließen den Ort, dem sie angehört hatten, in der Dunkelheit. Die Fabriken waren kein Paradies gewesen, doch das vergiftete Areal bedeutete den Arbeitern ein heimatliches Leben, dem sie sich mit ihren Familien zugehörig fühlten. Trotz aller Mängel und Beschränkungen gehörten sie hierhin. Bereits nach wenigen Jahren sahen kräftige Männer vorzeitig alt oder krank aus. Sie hatten der Fabrik alles gegeben, bis sie entlassen wurden. Als sie ahnten, was kommen würde, war es bereits zu spät. Sie konnten nicht begreifen, dass ihre Arbeit plötzlich nicht mehr existierte. Ohne ihre Arbeit existierten auch sie nicht mehr. Das Gift, das sie täglich ertrugen, hatte sie ohne Warnung besiegt.

Zu der Zeit war Hannes noch auf »Außendienst«, wie er es nannte, doch er wusste, dass sich große Teile der Welt bereits im Aufbruch oder Verfall befanden. Die Erde veränderte sich überall. In zu vielen Ländern kam es zu Befreiungskriegen, Terroranschlägen oder Aufständen. Antike Kulturgüter wurden zerstört. Etwas zutiefst Unnatürliches geschah: Zivilpersonen wurden gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Auf der Suche nach Sicherheit und Zugehörigkeit begaben sich Millionen auf die Flucht. Der Mensch war nicht mehr zu Hause. Verzweifelte Flüchtlingsströme machten sich auf den Weg in eine unbekannte Fremde. Die einstige Heimat erwies sich als von ihren Landsleuten vergiftet.

Politiker sprachen von einer Zeit des Umbruchs; Wissenschaftler befürchteten das Ende menschlicher Zivilisation. Die Zahl der Opfer dieser globalen Unruhe nahm bald katastrophale Ausmaße an. Hannes staunte, als er hörte, dass so viele Migranten ausgerechnet nach Deutschland flohen. Auf dem Weg dorthin, in schiffbrüchigen Booten, ertranken Tausende auf dem Mittelmeer, doppelt so viele starben auf Wüsten-Fluchtwegen von Sudan, Tschad und Niger nach Libyen. Die Medien berichteten von kaltblütigen Menschenhändlern, die den Asylanten undichte Kähne verkauften. Die meisten Rettungsversuche der Küstenländer kamen zu spät. Unfassbare Tragödien wiederholten sich fast täglich. Die weitaus meisten Opfer auf der Fahrt über das Mittelmeer waren Frauen und Kinder. Als Hannes ihr Leiden in einem Dokumentarfilm verfolgte, brach er zusammen. Es schmerzte ihn, so etwas mit ansehen zu müssen, ohne helfen zu können. Er weinte für die Ertrunkenen, als gehörte er zu ihnen. Das Ungeheuerlichste war jedoch, dass angesichts solchen Leids ein krimineller Handel mit Menschen entstand, für den sich niemand verantwortlich bekannte und der bis heute nicht aufgehört hatte. Hannes empfand seine Hilflosigkeit als Teil einer eigenen unheilbaren Krankheit, die er anderen verschwieg.

In seiner Kindheit war es sein größter Wunsch gewesen, einfach zu »verschwinden«. Nun war er nach Jahr und Tag in die Heimat zurückgekehrt und als Hausbesetzer in einem vergifteten Sperrgebiet »untergetaucht«. Die Sprache, die er benutzte, schien wie ein Verrat oder eine Verhöhnung der heimatlosen Opfer. Es war für ihn ein seltsam bedrückendes Gefühl, im Land seiner Herkunft gerade in dieser Zeit keine eigene Adresse aufweisen zu können. Niemand wusste, wo er untergetaucht oder verschwunden war.

Nach der offiziellen Bekanntgabe, dass in der umweltverseuchten Zone kein Mensch mehr leben durfte, riskierten die alteingesessenen Bürger der Provinzstadt nicht, in den Bereich des Sperrgebiets einzudringen. Im Gegensatz zu den verzweifelten Asylanten akzeptierten die Einheimischen Unmögliches oder Ungesetzliches. Sie waren heimatverbunden und gesetzestreu.

Hannes musste über zerbrochene Zäune klettern, um in den verwilderten Vorgarten des von ihm besetzten Hauses zu gelangen. Es war eigenartig still dort. Kein Vogel war zu hören. Er blickte um sich und staunte über Pflanzen, die er noch nie gesehen hatte. Sie sahen aus wie gesprühtes oder gemaltes Graffiti. Als er sie anfasste, um festzustellen, ob die exotischen kakteenartigen Gewächse wirklich existierten, wurde er von hochgewachsenen Dornensträuchern gestochen. Sie hatten weder Blüten noch Blätter und besaßen, soweit er sehen konnte, keine Wurzeln. Er fragte sich, woher ihr Wachstum kommen konnte. Waren auch sie krankhafte Auswüchse? Es wucherte, doch kam nicht aus der Erde. Hannes ahnte, dass es einer giftgasigen Luft entsprang und sich aus Bausteinen ungewisser Herkunft nährte. Es musste so sein, denn sie waren die einzigen Stoffe, die das unnatürlich Gewachsene umgaben. Hannes bemerkte den penetranten Geruch von Farbe und Öl. Er staunte, als er Fettsäure sah, die von langen dornigen Stielen heruntertropfte. Was er für Blumen hielt, mussten Gebilde aus anderen Stoffen sein. Sie erinnerten ihn an seinen Lieblingsdichter Charles Baudelaire, insbesondere dessen LES FLEURS DU MAL. Er fragte sich, ob er diese Vorgartenblumen böse nennen sollte. Was er hier sah, schien ihm eher etwas Krankes, das aus der Dunkelheit wuchs.

Hinter der Hecke war die Straße, von der man ihm sagte, dass es sie nicht mehr gab. Ein Auto fuhr scheinbar ziellos vorbei. War die Straße nicht für jeden Verkehr gesperrt? Beim Anschauen der Häuser hatte er einmal versucht, an seiner von ihm gewählten Adresse vorbeizufahren. Das war nicht leicht gewesen, denn er wusste nicht, wo seine gestohlene Unterkunft lag. So ähnlich kam es ihm auch jetzt vor. (Er fragte sich ernsthaft, ob Hausbesetzer vor ihrer Adresse flüchten konnten.)

Als Hannes sich trotz geheimer Zweifel entschied, illegal in das Sperrgebiet zu ziehen, musste er sich unsichtbar machen. Er übte sich in einem Gang, der einem zögernden Schleichen nahekam. Jeden Schritt ging er ritardando, sah sich um, lauschte auf Geräusche und witterte die Luft. Tagsüber ging er so durch die für unbewohnbar erklärte Zone und tat, als ob er sich verlaufen hätte oder etwas Bestimmtes suchte. Doch niemand beobachtete oder verfolgte ihn. Er erinnerte sich, wie er vor Jahren schon einmal ein namenloser Hausbesetzer war. Damals demonstrierte er mit anderen Studenten gegen das Bürgertum, die Regierung und die ganze Scheiße. Die ehrenwerten Bürger verfluchten sie alle als asozial, Tagediebe, Revoluzzer und Kommunisten. Unwillkürlich grinste er nostalgisch. Hier in der Sperrzone könnte das nicht geschehen. Sein Versteck war sicherer. Einer neuerlichen Hausbesetzung wegen würde er kaum beschimpft werden. Jetzt war der Spieß umgedreht: Hier war den Bürgern kein Zugang in seine Wohngegend erlaubt. Diesmal behütete ihn das Gift.

Hannes fragte sich, wie lang seine Zeit im brachliegenden Industriegebiet dauern könnte. Es würde sicherlich nicht leicht sein, hier zu leben, doch er hoffte, dass es ihm Möglichkeiten bieten würde, seine Arbeit neu aufzunehmen und sich dabei mit ein bisschen Glück auch selbst wiederzufinden. Er musste sich nur dem ungewöhnlichen Terrain anpassen. Tarnung war eine gute Voraussetzung für ein Versteck, Untertauchen eine wichtige Vorübung für eine totale Versenkung. Doch er wollte keineswegs völlig verschwinden. Er brauchte nur einen Ort, an dem er ungestört seine chemischen Forschungen wieder aufnehmen konnte. Es war damals also doch keine Verschwendung gewesen, eine Zeit lang mit anderen für andere zu leben.

Eine Hinrichtung

Anfangs bedeutete sein Leben im Sperrgebiet eine große Umstellung. In dieser Zeit erwies sich ein Erlebnis von einschneidender Bedeutung. Er ahnte nicht, wie folgenschwer es für ihn sein würde. Es sollte ihn mit quälender Beharrlichkeit verfolgen.

Eines Nachts, als er nicht einschlafen konnte, versuchte Hannes vergeblich, mit seinem kleinen UKW-Empfänger einen Sender zu finden, bei dem er spätabends leise Musik hören konnte. Doch um diese Zeit sendeten die meisten Stationen nur Interviews, Diskussionen oder Talkshows. BBC war die Ausnahme. Sie brachte eine dokumentarische Sendung über Praktiken chinesischer Rechtsprechung. Der Moderator berichtete von einer hohen Zahl von Todesstrafen und davon, dass die Hinrichtung durch multiple Organentnahmen erfolgte, die routinemäßig in möglichst kurzfristigen Abständen vollstreckt wurden. Einleitend hieß es, dass die Transplantationsmedizin in China allgemein seit geraumer Zeit einen Boom erlebe. Der Sprecher erklärte, dass meist verdienstvolle ältere Parteigenossen von ihr profitierten. Sie empfingen Körperteile der Hingerichteten, mit denen sie ihre Lebenszeit um einige Jahre verlängern konnten.

Halbwach hörte Hannes im noch ungewohnten Bett bis dahin nur halb zu. Zu spät merkte er, dass dem Vortrag unmittelbar eine Direktübertragung solcher Hinrichtungen folgte. Jetzt wurde er Zeuge, wie ein Todeskandidat aus der Zelle auf einen öffentlichen Richtplatz geschleppt wurde, wo man ihm bei vollem Bewusstsein Herz, Lunge und Niere herausschnitt. Die Schreie des Sterbenden betäubten Hannes. Offenbar bewegte sich das Opfer noch, als auch das letzte Organ entfernt war. Die unmenschlichen Sterbelaute hörten erst auf, als die Wachleute mehrere Schüsse auf ihn abgegeben hatten. Ihr Befehl war, auf den Kopf zu zielen und dabei bestimmte Stellen des Kadavers nicht zu beschädigen.

Hannes torkelte aus dem Bett und schmiss das Radio auf den Boden. Ihm war so übel, dass er das Haus verlassen musste. Draußen in der Dunkelheit stolperte er bis zu einer verdorrten Hecke und fing an zu schluchzen. Sein ganzer Körper zitterte. Er fühlte, wie er Teil der exotischen Vorgartengewächse wurde, die es nicht gab, doch gleichwohl existierten. Die Tatsache, dass Chirurgen an der Horrorhinrichtung teilnahmen, stellte nicht nur die Moral seines eigenen Berufstands in Frage. Tief erschüttert dachte er an den Ausspruch Herbert Marcuses: »Was der Mensch dem Menschen und der Natur angetan hat, muss aufhören, radikal aufhören …« Galt das jetzt insbesondere für eine globale Endzeit? Hannes konnte nicht mehr an sich halten. Schwindlige Übelkeit würgte ihn. Er weinte, schüttelte und erbrach sich. Sein Ausgestoßenes spritzte über die Nicht-Blumen des Vorgartens, von denen er wusste, dass sie nicht waren, was sie schienen, und doch zur Wirklichkeit gehörten.

Hannes erfuhr die Vorgeschichte der Katastrophe auf verschiedene Weise. Er informierte sich in Publikationen der Bergbauindustrie. Es war keineswegs nur ein Unfall, der für die Auflösung des Unternehmens verantwortlich war. Offenbar hatte es im gesamten Bereich der Grund- und Bodenfläche immer häufiger Unfälle gegeben, die nach anfänglichen Versuchen, sie geheimzuhalten oder zu vertuschen, nicht mehr geleugnet werden konnten. Es waren schließlich mehrere Ursachen, die bei der Katastrophe zusammenkamen. Einzelne Instandsetzungen veralteter Installationen erwiesen sich als zu kostspielig. Das technisch überholte Areal insgesamt war irreparabel.

Er hatte nicht gewusst, dass es dort seit Jahren einen Spezialkohleabbau gab. Hannes erfuhr, dass die Gewinnung von Erdgas aus Kohleflözen in Deutschland erst gegen Ende des zwanzigsten Jahrhunderts verboten wurde. Bis dahin folgte INDUSTRIE NORD einer hydraulischen Methode zur Erzeugung, Weitung oder Stabilisierung von Rissen im Gestein. Man erreichte damit einen tieferen Untergrund, um die Durchlässigkeit des Gesteins zu erhöhen. So konnten Gase oder Flüssigkeiten bei Bohrungen eingesetzt werden. Hannes war Chemiker, kein studierter Bergmann, doch es leuchtete ihm ein, dass ein solcher Kohleabbau eine Risserzeugung erstrebte, die Boden und Gestein aufbrach. Dabei gerieten natürliche Erdgase bis an die Erdoberfläche und wurden Teil der Atmosphäre. Wiederholt war es deshalb zu Explosionen gekommen. Mehr als einmal führte das durchlässige Aufreißen des festen Bodens zu Katastrophen und gefährlichen Unfällen. Man nannte die Technik »hydraulische Fraktuierung«, »Aufbrechen« oder »Risserzeugung«. Dabei traten auch chemische Vergiftungen ein. Schließlich erklärte die Industrie das »Fracking« als zu riskant und schloss die Grube.

Noch Jahre später verursachte der vorangegangene Kohlenabbau spektakuläre Erdrutsche. Unerwartet taten sich Senklöcher auf, weil sich nach dem Bergbau das Gestein als instabil erwies. Plötzlich sackte der Boden auf dem ehemaligen Bergwerksgelände weg. Die Festigkeit der Erde war trügerisch. Ihre Abgründe verschluckten Menschen und Autos. Hannes erfuhr, dass die Gegend, in der damals die Unfälle passierten, zum gesetzlich verbotenen Sperrgebiet gehörten, in dem er jetzt lebte.

Als Dr. Johannes Faust aus den Antipoden zurück nach Deutschland kam, musste er sich erst wieder an sein Herkunftsland gewöhnen. Es gab vieles, das er vergessen hatte. Einheimische, die annahmen, dass er eine Wohnung suchte, rieten ihm, auf keinen Fall in die Nähe des »Stinkteichs« zu ziehen. Das war das neue Wort für das ehemalige Industriequartier. Sie hatten recht: Er erinnerte sich, in seiner Jugend war es tatsächlich so von Dunst und Rauch umnebelt, vergast und verqualmt, dass man kaum atmen konnte. Jetzt fand er die Stille auf seinen Gängen durch die leeren Straßen der Sperrzone unheimlich. Nur wenige der leerstehenden Häuser gaben ihm ein tröstliches Gefühl der Vertrautheit zurück, bis er merkte, dass auch sie Kulisse für etwas geworden waren, das es nicht mehr gab.

Was er jetzt wie alle Migranten und Asylanten brauchte, war ein Dach über dem Kopf. Das von ihm besetzte Haus war praktisch kahl. Im Innern gab es keine Einrichtung. Hannes organisierte das Notwendigste mit Einkäufen in der Stadt. Nach seinem heimlichen Einzug improvisierte er zunächst ein Arbeits-, Schlaf- und Badezimmer. Er musste aufpassen, dass die Lieferung eines Bettes vor der letzten Ecke des Stadtbezirks ausgeladen wurde. Eine Zustellung im Sperrgebiet hätte sein Versteck verraten. Am frühen Abend beförderte er das Bettgestell mit eigener Hand in den giftüberwachsenen Vorgarten. Jemand, der im Untergrund heimlich im Verborgenen lebte, durfte sich nicht viel in der Stadt sehen lassen. Hannes besorgte einige Utensilien für die Küche. Ohne Internet wäre es unmöglich gewesen, seine im Labor angestellten Experimente zu dokumentieren. Schließlich kaufte er einen Generator und ein Grillgerät. Als einzigen Luxus erlaubte er sich einen CD-Player. Ohne Musik konnte er nicht leben.

Es drängte Hannes danach, so bald wie möglich weiter am Dioxinprojekt zu arbeiten, das er an der australischen Universität begonnen hatte. Wenn er jetzt aus dem Fenster blickte, sah er verfallene Gasometer und verrostete Gerüste, die von Weitem wie Galgen aussahen. Schräg gegenüber befanden sich abgebröckelte Überreste einer Mauer mit der zerblätterten Firmenaufschrift CHEMIE NORD. Sie blockierten die Aussicht, doch in der Sommerhitze warfen sie angenehme Schatten auf sein Wohnversteck und ließen ihn nicht vergessen, wo er jetzt untergetaucht war.

Er erlebte sein Herkunftsland nicht als Heimat, sondern als einen Ort des Wandels, der kaum erlaubte, einst Vertrautes wiederzuerkennen. Es waren Veränderungen, die er mit seiner geheimgehaltenen Krankheit verglich. Sie setzte ihm seit ein paar Jahren zu, ohne dass sie sein Leben unmittelbar gefährdete. Das zumindest war die Diagnose eines Neurologen in einer anderen Stadt. Die sogenannte »primäre Dysautonomie« war insgeheim Teil seines Alltags geworden. Er erhielt in gewissen Abständen Transfusionen und nahm die vorgeschriebenen Medikamente. Das Bezugsverhältnis seiner Organe funktionierte nicht, wie es von der Natur vorgesehen war, doch es war offenbar möglich, mit solchen Unvollkommenheiten zu überleben. Sein Arzt erklärte, dass die Krankheit unheilbar war, doch bestätigte, dass er lernen konnte, mit ihr zu leben, so gut es ging. Hannes erinnerte den Spezialisten lapidar daran, dass auch das Leben unheilbar war. Für seine chemotherapeutischen Behandlungen fuhr er mit einem Taxi zur Onkologiestation eines nahegelegenen Krankenhauses. Die Transfusionen- und Chemositzungen dauerten von sechs Uhr früh bis in den Nachmittag. Er verbrachte Stunden auf Dialyse- und Infusionsliegen, deren Schläuche ihn fesselten. Hannes nannte sie seine Marterpfähle.

Wuchs und Veränderung gehörten für Hannes nicht nur im schlechten Gesundheitszustand zusammen. Beide führten letztlich zum Tod, was immer der Neurologe sagte. Damit hatte er sich abgefunden. Er wusste nicht, wie viel Zeit ihm noch gegeben war. Umso richtiger schien, noch einmal hierher zurückgekommen zu sein. Hannes war entschlossen: Diesmal sollte sein Hiersein einen besonderen Sinn haben.

Die Ankunft in Deutschland war für ihn sowohl ein Anfang als auch ein Ende. Niemand hatte ihn eingeladen. Trotzdem war er entschlossen, dass er diesen vergifteten Ort unweit seiner ursprünglichen Heimat in seinem Forschungsplan aufnehmen würde. Er identifizierte sich mit dem Land, das er vorübergehend verlassen hatte und das jetzt bei seiner Heimkehr so angesteckt verseucht war wie er selbst. Die Verschleierungstaktik der Behörden aller Ebenen grenzte an Korruption. Gleichwohl wollte Hannes prüfen, ob die Folgen der Vergiftung nicht doch noch beschränkt werden konnten. In seiner Hoffnung, Lügen in Wahrheit zu verwandeln, stimmte ihn nachdenklich, sowohl behandelnder Arzt als auch Patient einer verwandten Krankheit zu sein.

Als das amtlich aussehende Schriftstück Hannes erreichte, war er nicht nur verwirrt, sondern völlig ratlos. Wo er jetzt lebte, gab es keine Adresse. Eigentlich wohnte er nirgendwo. Der Umschlag war ohnehin zu groß, um in einen Briefkasten zu passen. Offenbar hatte ihn irgendjemand einfach vor die Tür gelegt, in der Annahme, dass der Empfänger ihn früher oder später finden würde. Doch es gab eigentlich auch keinen Empfänger. Das Haus war offiziell so unbewohnbar wie die anderen im verbotenen, aufgegebenen, vergifteten Bezirk. Die Einheimischen, die hier einmal gelebt hatten, würden so bald nicht wiederkommen. Hannes’ Hausbesetzung war kein Diebstahl. Er nannte seinen Wohnsitz einen Ausnahmezustand.

Etwas Ungewöhnliches und Unlogisches war geschehen. Instinktiv blickte er sich um. Er wollte sichergehen, dass ihn niemand beobachtete. Er hatte sich bei der Hauptpost in der Ortschaft erkundigt, dass im Sperrbezirk seit bereits geraumer Zeit keine Zustellung erfolgte. Sein Herz klopfte unruhig. Wenn das stimmte, wie hatte man herausgefunden, dass er ausgerechnet dieses Haus für sein Versteck gewählt hatte? Er setzte sich mit dem Briefumschlag in das vordere Arbeitszimmer, legte das Kuvert auf einen wackeligen Tisch, ohne es zu öffnen, und überdachte die prekäre Lage, in die er geraten war. Unschlüssig und nervös ging er in die Küche und trank ein Glas kaltes Wasser.

Nach einer Weile kehrte er zum Tisch zurück und blickte noch einmal auf seinen handschriftlich geschriebenen Namen: Herrn Dr. Johannes Faust. Das war alles. Sonst stand nichts da. Keine Adresse oder etwas, das als Identifizierung gelten konnte. Offenbar wusste jemand, dass er hier zumindest vorübergehend eingezogen war. Hannes fürchtete, der Brief könnte bereits eine offizielle Anklage wegen seiner Hausbesetzung enthalten. Der handgeschriebene Name und die fehlende Angabe eines Absenders machten einen unheimlichen Eindruck auf ihn. Wie schwer es doch war, der Amtsgewalt zu entkommen, selbst wenn man so tat, als ob man nicht existierte! Hannes’ Vater hatte eine Redensart, auf die er sich jetzt bezog: »Schuldig ist man immer!« Meinte er das wörtlich, oder wollte er die Psychologie seines schlechten Gewissens trivialisieren?

Er war erschrocken, als er beim Öffnen des Umschlags offiziell aussehende Papiere zu erkennen meinte. Umsonst suchte er nach dem Namen der Behörde, die ihn verfolgte. Warum wurde er beim Empfang einer amtlichen Korrespondenz so defensiv? War es, weil er wusste, dass er nicht unschuldig war? Was hieß das schon? Gab es überhaut absolut Unschuldige? Er wollte niemanden beleidigen. Hannes zwang sich, nicht wie so oft über die angebliche Unschuld oder Erlösung seines Namensvetters im dramatischen Gedicht Goethes zu wettern. Der Mensch lebte mit Schuld als Gift seiner Unvollkommenheit, offenbar auch in der Fiktion.

Hannes war erleichtert, als er beim ersten Überfliegen sehen konnte, dass es authentische Urkunden waren, die ihm ins Haus geflogen waren. Doch sie bezogen sich auf keinen offiziellen Gerichtsstand. Erst bei näherer Betrachtung merkte er, dass die Dokumente so altmodisch aussahen, als gehörten sie einer anderen Zeit an. Seine Verwirrung und Irritation wuchs. Vielleicht war die juristische Instanz nicht von hier. Was immer der übergroße Umschlag bedeutete, er war sich jetzt fast sicher, dass man ihn verfolgte. Vorsichtig drehte er sich nochmals um. Er blickte durch ein eingeschlagenes Vorderfenster, das unrepariert geblieben war. Seine Sicht auf die Krüppelpflanzen im Vorgarten waren projizierte Reflexionen aus gesprengtem Glas, die alles Gewachsene noch unwirklicher und futuristischer erscheinen ließen. Es verstärkte Hannes’ Eindruck, dass er sich in einer unwirklichen Umgebung befand. Plötzlich drehte er sich schuldbewusst um. Doch da war niemand, der ihn hätte beobachten können. Nach mehrmaligem Ein- und Ausatmen beruhigte er sich. Er schien tatsächlich allein zu sein.

Dann sah er das in gotischen Buchstaben übergroß gedruckte Wort ERBSCHAFT. Seine Gelassenheit verschwand. Jetzt war er überzeugt, dass jemand ein Spiel mit ihm spielte. Er, Johannes Faust, wusste von keinen Verwandten, die ihn mit ihrem Nachlass begünstigen würden. Als er die Urkunden über einen Rechtsanspruch flüchtig durchblätterte, hielt er plötzlich ein Blatt in der Hand, das sich von den anderen Papieren unterschied. Erstaunt sah Hannes, dass es eine farbige Kinderzeichnung enthielt. Fast erleichtert, dass es sich wohl doch nur um einen Schwindel handeln musste, faltete er es auseinander und las die ungeschickt geschriebenen Wörter:

Was du bist, das wirst du erben.

Du kannst nur wissen, was du weißt.

Wie du lebst, so wirst du sterben.

Du bist ein Nichts, das nichts beweist.

Die Buchstaben am Zeilenrand waren unbeholfen in Blumen und Vögel umgeformt. Hoch oben auf der Seite über dem Text befand sich ein blauer Himmel mit einer strahlenden, doch schief gemalten Sonne. Sie strahlte lachend, doch sah aus, als ob sie runterfiele. Unter den Zeilen stand in krakeliger Schrift INDUSTRIE NORD. Hannes wusste nicht, was er von diesem eigenartigen oder gar beunruhigenden Text halten sollte. Er deutete die gereimten Zeilen nicht als einen Kinderspruch, sondern eher als eine speziell an ihn gerichtete brutale Drohung. Das hatte doch kein Kind geschrieben. Warum dann diese Vortäuschung?

Dabei fragte er sich: Welches Gericht würde ihm offizielle Erbschaftspapiere als unadressierte Kinderpost schicken? Die Annahme war absurd, lächerlich, grotesk. Hannes suchte noch mehr Wörter, um seine Irritation auszudrücken. Oder handelte es sich bei allem um einen Kinderstreich? Was immer die Absicht war, Hannes fand sie nicht komisch. Am meisten beunruhigte ihn, dass der Text keineswegs eine kindliche Nachricht war. Beim Wiederlesen sah er, dass der unbekannte Absender die infantilen Bilder in kleinerer Schrift mit Kommentaren und Beschreibungen versehen hatte. Im Zentrum der erbärmlich auslaufenden Buntstift-Sonne stand das Wort »Gift«. Wollte ihn jemand davor warnen, sich hier niederzulassen? Hannes entschied sich, dass das Ganze eine Drohung sein musste.

Er wagte nicht, auf ein unschuldiges Missverständnis zu hoffen. Die Tatsache, dass die Nachricht vorgab, ein Kind hätte sie entworfen, machte sie noch unglaubwürdiger. Die vorgetäuschten Gerichtsdokumente passten nicht zum infantilen Versuch, ihm Angst zu machen. Er kannte keine Kinder in der Stadt oder anderswo. Er konnte sich nicht vorstellen, wie ein so altkluger Text aus der Hand eines Kindes stammen konnte. Als erst vor Kurzem eingezogener Hausbesetzer blieb Hannes Faust zutiefst verunsichert. Er wusste nun, dass man es auf ihn abgesehen hatte, wer auch immer sich hinter der Nachricht versteckte. Er würde sich von der kindlichen Handschrift nicht täuschen lassen. Vielleicht war der Absender ein Erpresser mit infantiler Fantasie.

Nachdem er den großen Umschlag unter einen abgetretenen Teppich im Wohnzimmer geschoben hatte, verließ er das Haus. Beim Gang auf überwucherten Wegen meinte er ab und zu erneut, verfolgt zu werden. Doch wer hätte das sein können? Nach dem heutigen Vorfall entschied er, sich noch einmal genauer in der Nachbarschaft umzusehen. Die neue Lebensaufgabe, auf die er sich vorbereitete, setzte seine Sicherheit voraus. Niemand durfte wissen, dass er hier untergetaucht war. Er musste das Haus gegen Einbrecher schützen, verließ das Sperrgebiet und ging in die Stadt, um Sicherheitsschlösser, Ketten und eine Alarmanlage zu kaufen.

Als er sah, dass auch die Fensterläden auf der Rückseite nicht fest geschlossen waren, wurde ihm klar, warum ihm in den ersten Tagen das Einschlafen schwergefallen war. Bei nächtlichem Sommerwind schlugen die Läden entnervend hin und her. Für die Reparatur konnte er schwerlich einen Handwerker in das offiziell unbewohnbare Gebiet bestellen. Er vergegenwärtigte sich sensationelle Schlagzeilen im lokalen Tageblatt: HAUSBESETZER ENTLARVT ALS GEHEIMER GIFTEXPERTE. Hannes graute bei dem Gedanken, wieder heimatlos zu werden. Diesmal würde er seine Freiheit bis aufs Letzte verteidigen. Die verheerende Vergiftung der aufgegebenen Industriegegend deutete er als persönlichen Schicksalswink. Was er hier vorhatte, war seine eigene Sache. Hier war sein eigenes Leben, sein wiedergefundenes Zuhause. Hier im enteigeneten Sperrbezirk wollte er sich nicht nur beruflich bewähren. Mehr als einmal kam ihm der Gedanke, dass es vielleicht nicht zuletzt die von ihm verschwiegene eigene Krankheit war, die ihn zu diesem Sanierungsprojekt antrieb.

Er gehörte in diese Sperrzone. Er war kein deutscher Faust, der sich auf den Lorbeeren anderer Namensvettern ausruhte. Das dramatische Kunstwerk hatte nichts mit ihm zu tun. Er lebte in einer anderen Zeit. Ritter, Tod und Teufel waren passé. Ihre Fiktion war endgültig in die Kunst eingegangen. Er wusste, die heutige Welt war keine künstlerische Komposition, sondern eine Wegwerfgesellschaft. Eben deshalb war er entschlossen, hier und jetzt mit seinem Leben für das Wohlergehen einer verseuchten Menschheit zu kämpfen. Es durfte nicht sein, dass die Vergiftung der Welt eine Erkrankung verursachte. Für Hannes ging es um Heilung und Zugehörigkeit. Mephisto sollte sich zum Teufel scheren.

Nachdem er die Schlösser installiert und die Fensterläden repariert hatte, hörte das gespenstische Schlagen der hinteren Fenster auf. Dafür begann es in seinen Träumen zu spuken. Einige waren so unheimlich, dass er sich tagsüber zu fragen begann, was wirklich war. Er war sich keiner Schuld bewusst, doch fühlte sich gleichwohl in die Ecke gedrängt. In den geisterhaften Erscheinungen tauchte immer wieder eine Gestalt auf, die ihm vor allem deswegen Angst machte, weil sie wie die Kinderpost so gänzlich unglaubwürdig schien. Es konnte doch niemand etwas von ihm wollen, weder in seinen Träumen noch in der grotesken Post von heute. Hannes fand sich der einen immergleichen Vorstellung ausgeliefert.