9,99 €

Mehr erfahren.

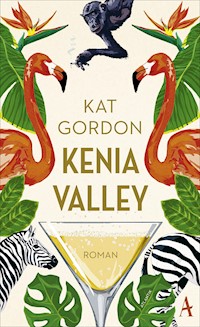

- Herausgeber: Atlantik

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Bewegende Spannung im schillernden Kenia der zwanziger und dreißiger Jahre Der junge Theo kommt mit seiner Familie aus England in das aufregende Kenia. Dort lernt er den deutlich älteren Freddie und dessen wunderschöne Geliebte Sylvie kennen, die ihn vom ersten Moment an faszinieren. Ihre exzentrische Welt wird auch sein Zuhause – ein Leben voller Glamour, Affären, Drogen und Partys. Doch der schöne Schein trügt und am Ende muss sich Theo entscheiden, was der einzig richtige Weg ist. »Ein Stück Kolonialgeschichte verpackt in eine spannende Erzählung.« Die Presse

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 531

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Kat Gordon

Kenia Valley

Roman

Aus dem Englischen von Mayela Gerhardt

Atlantik

Ihr Herz hörte um genau 20.57 Uhr auf zu schlagen. Nur wenige Momente zuvor hatte sie noch auf die Uhr geschaut und die Totos gebeten, eine Lampe anzumachen. Sie hatte gelesen und nicht bemerkt, dass es dunkel geworden war, bis ihr von der Anstrengung plötzlich die Augen brannten.

Es war ein warmer Abend gewesen – das warme Ende eines heißen stickigen Tages, der sich um sie herumwand und ihre Oberlippe, ihre Achseln und die Rückseite ihrer Knie feucht werden ließ. Über dem weißen Kleid trug sie eine dünne blaue Strickjacke. Sie musste darüber lachen, dass sie nach allem, was passiert war, Weiß trug, oder vielleicht brachte es sie auch zum Weinen. Sie rief die Totos ein weiteres Mal herbei und bat um etwas Tee. Ihr Magen war immer noch empfindlich. Tatsächlich hatte sich seit der Geburt ihr ganzer Körper verändert. Doch sie mochte nicht darüber nachdenken.

Sie drehte den Kopf zur Tür, weil sie draußen ein Geräusch gehört hatte. Ein Knirschen und ein leises Schnurren, aber es war kein Tier; ein Auto kam die Auffahrt herauf. Sie fragte sich kurz, ob es Theo war – er schaute oft unangekündigt vorbei. Sie nahm das Buch hoch. Sie wollte ihn nicht sehen. Sie wollte überhaupt niemanden sehen außer den Totos, die in den Schatten der Lampe ein- und wieder daraus auftauchten.

Durch die Fliegengittertür roch sie den Magnolienbaum und die Rosen, die sie gepflanzt hatte. Die Süße der Blüten gemischt mit dem bitteren Geruch der Limetten, mit denen die Totos die Möbel polierten, erfüllten das Zimmer mit einem durchdringenden Duft. Sie wurde müde davon, oder lag es an der plötzlichen Stille? Die Zikaden hatten ihr Summen eingestellt, und sie konnte nicht einmal das Wasser hören. Frieden.

Vor ihr stand ein Toto mit einer Tasse Tee, doch sie schüttelte den Kopf. Sie hatte es sich anders überlegt. Sie wollte keinen Tee, sie wollte gar nichts. Geh zurück in die Küche, sagte sie. Oder sonst wohin; aber halt dich von diesem Zimmer fern. Sie schloss die Augen.

Die Kugel durchschlug zunächst das Buch; sie hatte es nicht heruntergenommen. Vielleicht gab es deshalb so wenig Blut, bloß ein kleines dunkles Loch in der Brust über ihrem Herzen. Als die Totos sie fanden, waren ihre Augen geöffnet und ganz klar. Sie sagten, es habe fast so ausgesehen, als ob sie lächelte.

1. Teil1925–1927

1

Der Bahnhof war groß und überfüllt, es gab weder Bänke noch Verkaufsstände, bloß zwei Schilder, auf denen »Mombasa« und »Erste Klasse und Gepäck« zu lesen war. Ein großer Teil der Station war der sengenden Novembersonne und den Fliegen ausgesetzt.

Nach wenigen Minuten fand ich einen Gepäckträger und brachte ihn zu meiner Familie: Mein Vater wischte sich die Stirn trocken, meine Mutter wippte ungeduldig mit dem Fuß und meine zwölfjährige Schwester Maud zerfloss in der Hitze. Sie lehnte an dem Stapel von Koffern, in denen sich Bücher, Kleider und all die Dinge befanden, die nicht bereits zu unserem neuen Haus am Naivasha-See vorausgeschickt worden waren.

»Da bist du ja, Theo«, sagte mein Vater. Er hielt dem Gepäckträger unsere Fahrkarten und zwei Pennys unter die Nase: »Laden Sie unsere Koffer in den Gepäckwagen, guter Mann.«

»Ja, Bwana Miller«, sagte der Träger. Er hatte einen marineblauen Anzug aus dickem Stoff an. Als er den ersten Koffer hochhob, sah ich dunkle kreisförmige Flecken unter seinen Achseln. Er roch anders als die Afrikaner in Tanganjika, weniger würzig, dafür säuerlicher.

Unser Waggon bestand aus zwei rechteckigen Abteilen mit einer Verbindungstür; an den Fensterrahmen waren Moskitonetze befestigt. Ich setzte mich ans Fenster auf die grün bezogene, gepolsterte Sitzbank, und meine Mutter und Maud nahmen neben mir Platz. Elegant gekleidete Schaffner kontrollierten unsere Fahrkarten und verneigten sich vor meinem Vater, während er die beiden Räume abschritt, hier und da auf Details hinwies. Mein Vater war Ingenieur und mittlerweile Direktor der Eisenbahn, für deren Bau er 1896 nach Afrika gereist war.

Ich lehnte die Stirn an das kühle Glas unseres Abteilfensters. Die letzten beiden Wochen hatten wir in Daressalam verbracht, und wären wir immer noch dort, läge ich jetzt ausgestreckt auf dem Steg, zusammen mit Maud und mit Lucy, der Tochter von Freunden meines Vaters. Ich würde die Wärme des Holzes unter uns in mich aufsaugen und den Rufen der Männer lauschen, die am Hafen Fisch und Gewürze ausluden. Vor uns würden vertäute Dauen in den Wellen sanft nebeneinander schaukeln und orange-blau funkelnde Eisvögel im Sturzflug ins Wasser eintauchen. Der Bucht vorgelagert war Sansibar, wo der Sultan residierte. Eines Nachmittags hatte ich mir das Fernglas meines Vaters ausgeliehen und zur Insel hinübergeblickt – ein blendend weißer Sandstreifen, von Palmen gesprenkelt, an der Spitze der ebenfalls weiße Sultanspalast und das Fort. Zu meiner Linken sah ich einen indischen Banyanbaum, in dem sich Grüne Meerkatzen tummelten, und dahinter die schattigen, verschlungenen Straßen von Stone Town. Kinder schossen in mein Blickfeld hinein und wieder hinaus, rostrote Wellblechdächer reckten sich in den Himmel, und die Bettlaken, die statt Vorhängen vor den Fenstern flatterten, wurden nach draußen geweht. »Das ist der Atem Gottes«, sagte Maud, als ich es ihr zeigte. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Kenia das übertreffen würde.

Die Zugtüren wurden der Reihe nach zugeschlagen.

»Theo, mach bitte das Fenster auf«, sagte meine Mutter.

»Vielleicht sollten wir es besser geschlossen lassen«, sagte mein Vater. »Es wird später noch ganz schön staubig.«

Mein Mutter runzelte die Stirn, und er bedeutete mir rasch, ihr Folge zu leisten.

Sobald das Fenster geöffnet war, breitete sich im Abteil ein durchdringender Geruch aus. Unser Zuhause – Schottland – hatte frisch gerochen, nach Heide oder nach Salz, wenn der Wind direkt vom Meer herübergeweht war. Und im Frühling und Herbst, wenn der Regen eingesetzt hatte und auf die Erde prasselte, wurde der satte Geruch von Torf freigesetzt. Afrika roch zu stark – fischig, pfeffrig, verfault und rauchig, alles gleichzeitig –, und anfangs hatte ich befürchtet, von den vielen verwirrenden Gerüchen ohnmächtig zu werden. Mittlerweile konnte ich mitunter etwas herausriechen: den säuerlich-tierischen Geruch eines Esels oder die Süße der Mimosen, die über die weißen Zäune der Häuser wucherten, in denen die Europäer wohnten. Oder den Karamellgeruch der süßen Nüsse, die ein Mann auf dem Bahnsteig verkaufte.

»Das macht es auch nicht besser«, sagte meine Mutter und streifte ihre Handschuhe ab. Ich drückte mich an die Lehne meines Sitzes, um möglichst weit weg von ihr zu sein. Sie war siebzehn Jahre jünger als mein Vater, und ich wusste, dass Männer sie für eine Schönheit hielten. Ich hielt sie bloß für unberechenbar. Manchmal zog sie mich an sich, rieb ihre Nase an meiner Wange und zupfte liebevoll an meinem Haar, dann wieder ging sie auf mich los und verpasste mir eine schallende Ohrfeige. Zum Beispiel wenn sie mitbekam, dass ich beim Rechnen einen Fehler machte. Mein letzter Hauslehrer hatte nach einem solchen Vorfall gekündigt. Danach wurde ich auf ein Internat geschickt.

»Wann geht es denn los?«, fragte sie. »Kannst du nicht jemandem Bescheid sagen, William?«

»Nur noch ein paar Minuten.«

Maud fuhr mit dem Finger über die Maschen des Moskitonetzes. »Kommen wir noch einmal nach Mombasa zurück?«

»Ein andermal«, sagte mein Vater. »Jetzt fahren wir erst einmal zum Norfolk Hotel in Nairobi. Wusstest du, dass Theodore Roosevelt dort 1909 während seiner Afrika-Safari und wissenschaftlichen Expedition gewohnt hat?« Er legte mir eine fleischige Hand in den Nacken. »Dein Namensvetter, Theo.«

Mein Vater war mit seinen vierundfünfzig Jahren derjenige, der Roosevelt ähnelte – mit seinem Schnurrbart, seiner Brille und seinen Anzugwesten. Ich hingegen war schmächtig, klein und blond; mein Mund war zu groß – zu dicklippig – und meine Nase zu breit, meine Augen waren zu grün und meine Wangenknochen zu hoch, um Ähnlichkeit mit dem ehemaligen amerikanischen Präsidenten zu haben. Ich sah zu mädchenhaft aus. Von den Jungs aus meiner Schule war ich Theodora genannt worden; manchmal hatten sie mich übers Rugby-Feld gejagt und auf den Boden geworfen, mich abwechselnd geküsst.

Ich atmete tief ein; bei dem Gedanken, dass ich nie wieder eine Schule besuchen musste, hätte ich am liebsten vor Glück geschrien. Meine Mutter hatte bereits eine Hauslehrerin gefunden, die mich unterrichten würde. Nach dem Vorfall mit einem der Rugby-Spieler im letzten Halbjahr war ich vorzeitig zurückgeschickt worden, und sie hatte eine Woche lang nicht mit mir geredet, aber zumindest schien ihr damals klargeworden zu sein, dass es besser war, wenn ich die kommenden drei Jahre zu Hause unterrichtet würde. Danach käme die Universität, aber darüber brauchte ich mir jetzt noch keine Gedanken zu machen.

»Werden wir vom Zug aus Tiere sehen?«, fragte Maud.

Maud hatte große braune Augen und olivbraune Haut; in Schottland hatte man sie aufgrund ihres Aussehens und ihrer Angewohnheit, eine Bibel bei sich zu tragen, »die fromme Spanierin« genannt. Einmal hörte ich, wie mein Vater einem Freund erzählte, dass Maud noch nie in ihrem Leben gelogen habe.

»Ja, das werden wir«, sagte mein Vater.

Vom Bahnsteig drang der schrille Klang einer Trillerpfeife herüber, und der Zug ruckte ungeduldig vorwärts.

»Na endlich«, sagte meine Mutter.

Zunächst zogen staubige Basare an uns vorbei und farbenfrohe Gebäude in Blassrosa, Hellgrün oder leuchtend Weiß mit Türmen, Kuppeln und überdachten Balkonen – oder breite, von Palmen und Maulbeerfeigen gesäumte Straßen, auf denen nur wenige Autos zu sehen waren. Durch das geöffnete Fenster dröhnten Rufe herein, die verklangen, nachdem wir das Stadtzentrum passiert hatten und die Häuser europäisch wurden: geräumige Bungalows mit weitläufigen üppigen tropischen Gärten. Dann kamen strohgedeckte Hütten und Sumpfland, afrikanische Kinder liefen neben den Gleisen her und winkten, und schließlich hatten wir die Stadt ganz hinter uns gelassen. Die Landschaft veränderte sich zu einer Steppe mit braunem Buschwerk und kleinen Bachläufen, und ich wandte mich vom Fenster ab, enttäuscht von dem, was ich bisher vom Land gesehen hatte.

Die Reise verlief schleppend. Jedes Mal, wenn ein Büffel auf die Schienen lief, mussten wir anhalten, wobei der Zug mit einem heftigen Ruck zum Stehen kam. In Voi machten wir eine Stunde lang halt, um neben den Schienen zu Abend zu essen – unter großen Lampions und einer Wolke summender Insekten. Es gab Suppe als Vorspeise und danach Fisch, der nach Gummi schmeckte.

»Es tut gut, wieder etwas Anständiges zu essen«, sagte mein Vater und spießte ein großes Stück auf seine Gabel.

Ich schob mein eigenes Stück auf dem Teller herum, das eine Spur aus schleimigem Lauch hinter sich herzog.

»Was hast du denn?«, fragte Maud. »Vermisst du Daressalam?«

»Wir waren nur zwei Wochen dort«, sagte meine Mutter. »Zu kurz, um Feuer zu fangen.«

In Tanganjika hatte unser Abendessen aus Datteln bestanden, gefolgt von pikantem Rindfleisch oder einem Fischcurry, das in Kokosmilch gekocht worden war. Es gab Reis als Beilage, und das Essen wurde auf einer Metallplatte serviert, mit Einbuchtungen für die verschiedenen Speisen, damit wir das Essen nach Belieben zusammenstellen konnten. Wenn wir danach noch Hunger hatten, kauften wir uns unten am Hafen manchmal Essen bei den Straßenverkäufern, den Baba Lishas – den »kochenden Männern«: gebratene Maniokwurzel mit einer Chilisauce, Samosas, Ananas, Zimtäpfel, Avocados und mandazi, süße frittierte Teigtaschen. Lucys Eltern hatten an unserem zweiten Abend gemeinsam mit uns gegessen und Lucy mitgebracht; dort waren wir uns zum ersten Mal begegnet. Sie saß neben Maud und mir, und ich versuchte, mich mit ihr zu unterhalten, aber sie war einsilbig.

»Du hast ganz schön Eindruck gemacht«, sagte meine Mutter hinterher.

»Sie kann mich nicht leiden.«

Meine Mutter warf mir einen seltsamen Blick zu. »Deine gestörte Wahrnehmung fasziniert mich immer wieder, mein Lieber.«

Mein Vater schob seinen leeren Teller von sich, und ein indischer Kellner in gestärkter weißer Uniform beugte sich beflissen hinunter und tauschte ihn gegen einen Teller mit Rindfleisch aus. Meine Mutter, die gerade Messer und Gabel auf ihrem Teller abgelegt hatte, nahm das Besteck schnell wieder an sich und stocherte weiter in ihrem Fisch herum.

Eine Katze tauchte im Eingang zum Büro des Bahnhofsvorstehers auf und schlenderte über den Bahnsteig auf uns zu.

»Komm her, Kätzchen«, sagte Maud und hielt ihr ein Stück Fisch hin.

Die Katze ging zu meiner Mutter, rieb sich an ihrem Bein, schnurrte und wölbte den Rücken. Meine Mutter streckte die Hand aus und streichelte ihr den Kopf, und ich fragte mich plötzlich, wie es sich wohl anfühlte, anstelle der Katze zu sein, mein Gesicht an den langen weichen Beinen meiner Mutter zu reiben, während ihre Finger sanft die kitzlige Stelle hinter meinen Ohren kraulten. Ich wandte den Blick ab.

»Wie lange dauert es noch bis Nairobi?«, fragte ich.

»Oh, mindestens sechzehn Stunden«, sagte mein Vater.

»Ist es so weit wie von Edinburgh nach London?«, fragte Maud.

»Viel weiter.« Er tupfte sich mit seiner Serviette den Mund ab. »Deshalb hat es so lang gedauert, die Strecke zu bauen. Und wegen der Löwen natürlich.«

»Der Löwen?«

»In Tsavo«, sagte mein Vater. »Dort haben die Karawanen der Sklavenhändler früher den Fluss überquert, und zwei Löwen sind auf den Geschmack von Menschenfleisch gekommen. Sie müssen die Leichen der Gefangenen gefressen haben, die am Wegesrand zurückgelassen worden waren, bevor wir aufgetaucht sind.«

Maud legte ihr Besteck ab.

»Sie haben den Arbeitern nachts aufgelauert und sie weggeschleppt. Nach einer Weile haben die meisten Arbeiter Reißaus genommen – es war höllisch schwer, sie zur Rückkehr zu bewegen. Die Löwen hatten schon über hundert Männer gefressen, bis Patterson sie endlich aufgespürt und erschossen hat.« Er schüttelte den Kopf. »Er hat sie mit nach Hause genommen – als Vorleger. Bildschöne Exemplare.«

Als wir in unseren Waggon zurückkehrten, hatten die Schaffner unsere Etagenbetten mit frischen Laken, weichen Kissen und Decken bezogen. Unsere Eltern waren im Abteil nebenan, und ich teilte mir eins mit Maud. Ich lag auf dem oberen Bett und konnte nicht schlafen. Nach etwa einer Stunde sprang ich herunter und stellte mich ans Fenster.

»Was machst du da?«, fragte Maud.

»Ich überwache mein Reich.«

Sie stieg aus dem Bett und stellte sich neben mich, die Arme um ihren Körper geschlungen. »Glaubst du, es gibt dort wilde Tiere? Bei unserem Haus, meine ich.«

»Natürlich.«

»Ich möchte einen Elefanten sehen. Und einen Tiger.«

»Tiger gibt es in Indien, Spanierin. In Afrika gibt es Löwen und Hyänen. Und Leoparden.« Ich drehte mich zu ihr um und lehnte mich mit dem Rücken ans Fenster. »Du weißt, dass sie auf Bäumen leben, oder?«

»Ja.«

»Deshalb musst du nach oben schauen, wenn du im Wald bist. Sonst springen sie vielleicht hinter dir runter und beißen dich hier« – ich griff mir an die Kehle – »und zerren dich auf den Baum hoch. Da finden wir dich nie.«

»Sie fressen keine Menschen«, sagte Maud.

»Sie fressen alles.«

»Hör auf, mir Angst einjagen zu wollen.«

»Es macht sowieso keinen Spaß, wenn du dich nicht ängstigen lässt.«

»Mutter hat gesagt, wir könnten einen Hund haben.«

»Das erlaubt sie uns bestimmt nicht.«

Maud blickte mit großen Augen zu mir auf. »Aber sie hat es versprochen.«

»Wenn ich älter bin und mein eigenes Haus habe«, sagte ich, »kannst du bei mir wohnen, und dann legen wir uns einen Hund zu.«

»Ziehst du denn bald aus?«

»Wieso? Willst du mich loswerden?«

»Nein. Ich fand es furchtbar, als du auf dem Internat warst. Aber ich möchte einen Hund haben.«

Ich versuchte, mein Lächeln zu verbergen.

»Wie auch immer«, sagte sie und lehnte den Kopf an meine Schulter, »ich werde sowieso nicht bei dir wohnen können, weil du eine Frau und eine Familie haben wirst.«

»Ich werde nie ein Mädchen so sehr lieben wie dich.«

Sie seufzte. »Lügner.«

Am nächsten Tag hielt der Zug bei Morgengrauen an, damit sich die Passagiere die Beine vertreten konnten. Das Licht war silbrig, gerade hell genug, um etwas zu sehen, und für die Männer wurden Kannen mit heißem Wasser zum Rasieren bereitgestellt. Das Gras neben den Gleisen war noch feucht vom Morgentau, die Luft so kalt, dass sie mir im Hals brannte. Wir drängten uns zusammen, wickelten uns Tücher ums Gesicht, sodass bloß unsere Augen frei blieben.

»Nur noch sechs Stunden«, sagte mein Vater zu uns. »Wenn wir die ganze Strecke bis zum Viktoriasee durchfahren, dann werden wir bei unserer Ankunft fünfhundertachtzig Meilen zurückgelegt haben. Was sagt uns das über die Ingenieurskunst? Wir haben diese Eisenbahnlinie durch Sümpfe, Wälder, Berge, Ebenen, Wüsten und so weiter gebaut. Sie haben nicht daran geglaubt, dass wir es schaffen, aber das haben wir. Und zwar noch vor den verdammten Deutschen.«

Manchmal fragte ich mich, warum mein Vater die Deutschen so verabscheute. Vielleicht, so dachte ich, war es aus Solidarität mit meiner Mutter, deren einziger Bruder im Krieg gegen die Deutschen gefallen war, während man meinen Vater wegen seiner Plattfüße ausgemustert hatte. Meine Mutter sprach nie über ihren Bruder. Ich konnte mich nicht an ihn erinnern, aber ich hatte eine Fotografie von ihm in ihrem Medaillon gesehen. Ich fand, er sah ihr ähnlich – und mir.

Wir stiegen wieder ein, und während sich der Zug die Schienen entlangschlängelte, ging die Sonne auf und tauchte die Landschaft vor unserem Fenster in leuchtendes Orange, Kupfer und Scharlachrot. Jetzt, da wir mehr sehen konnten, bemerkten wir, dass der Wüstensand durch das Moskitonetz geweht war und uns mit einer Staubschicht überzogen hatte. Meine Mutter zog ein Taschentuch hervor und wischte sich das Gesicht ab, sagte aber nichts, und das Fenster blieb geöffnet.

Ein paar Stunden nach Sonnenaufgang flimmerte die Luft bereits vor Hitze. Maud und ich richteten den Blick nach draußen, und ich spürte, wie sich mein Magen vor Erleichterung und Aufregung verkrampfte. Über Nacht hatte sich das Landschaftsbild gewandelt, und das Panorama war beeindruckend – vor uns erstreckten sich endlose Ebenen, darüber der weite leere Himmel. Als ich hinaufblickte, sah ich, dass er sich unbegrenzt ausdehnte, Meile um Meile strahlendes Blau und sonst nichts.

Dafür wimmelte es auf den Ebenen nur so vor Leben. Giraffen scharten sich um Bäume, knabberten an den oberen Zweigen und schwenkten ihre langen Hälse hinab, um ihre Babys zu liebkosen, die bereits größer waren als mein Vater. Mindestens fünfzig Zebras marschierten in einer langen gewundenen Linie auf einen nahe gelegenen Tümpel zu, in dem eine Herde Gnus badete; der Schlamm hatte ihre spindeldürren Beine dunkel gefärbt. Ein Gnu reckte den Kopf und blickte zum Zug herüber. Es hatte die sanften Augen einer Kuh, aber das lange Gesicht eines Pferds.

»Guck mal, Theo«, sagte Maud und streckte die Hand aus.

Ich sah ein Aufblitzen von Weiß, Braun und Schwarz – vier Gazellen, die nebeneinander herliefen und -hüpften, um sich ihrer Herde anzuschließen.

»Sind die süß!«, rief sie und klatschte in die Hände.

Ich hielt das Gesicht direkt vors Moskitonetz. Daressalam war exotisch gewesen, aber dieses neue Kenia war das Afrika, von dem ich geträumt hatte, das Afrika von Henry Rider Haggard, und ich konnte es kaum abwarten, dass die Zugfahrt ein Ende nahm und mein Leben in dieser unglaublichen Landschaft begann.

Schließlich tauchte am Horizont eine Stadt auf. Sie kam näher und näher; wir passierten Außenbezirke mit Hütten aus Flechtwerk, Lehm oder gelbem Stein, auf die robustere Backsteingebäude folgten. Dann fuhr der Zug in den Bahnhof von Nairobi ein, und wir drängten mit unserem Gepäck hinaus auf den breiten Bahnsteig. Von der Überdachung über uns baumelte die Bahnhofsuhr, die zwölf Uhr dreißig mittags anzeigte.

»Und?«, fragte mein Vater. »Alle bereit für unser neues Leben?«

In der Hotellobby sah ich eine gerahmte Fotografie der Stadt aus dem Jahr 1904 – sie zeigte identische Hütten, die sich an einer unbefestigten Straße aneinanderreihten, und das neu eröffnete Norfolk Hotel. Nairobi war seither gewachsen, aber das Hotel sah noch genauso aus: ein langgezogenes flaches Gebäude mit einer Fassade im englischen Tudor-Stil, umgeben von makellosen Gartenanlagen und einem Swimmingpool mit türkisblauem Wasser im Innenhof. Die Decke im Innern des Hotels wurde von mehreren Reihen strahlend weißer Säulen und Querbalken gestützt. Es war das prächtigste Gebäude, das ich je betreten hatte. Kein Wunder, dass Roosevelt während seiner Safari hier abgestiegen war.

Die durch eine Tür miteinander verbundenen Zimmer wirkten gemütlich; sie waren in weichen Grautönen und Karamellbraun gehalten und mit eleganten Sofas und lackierten Kommoden eingerichtet. Schreibtischlampen aus Chrom und Milchglas bildeten sanfte Lichtkreise, und Lamellentüren zum Garten hielten die Hitze ab. Mein Vater gab dem Hotelpagen noch einen Penny Trinkgeld und schloss die Tür hinter sich.

»Und, wie gefällt es dir?«, fragte er meine Mutter.

Sie ließ sich auf das Bett in ihrem Zimmer sinken. »Endlich eine weiche Matratze«, sagte sie. »Maud, komm her und lös mir die Haare.«

Meine Schwester kniete sich neben ihr Bett und zog eine Haarnadel nach der anderen heraus, bis ihre Haare als feurige Mähne auf das Kissen fielen. Maud hatte die roten Haare von unserer Mutter geerbt, aber ihre hatten einen dunklen Mahagoniton, nicht das reine Kupferrot, das uns jetzt entgegenleuchtete.

Ich suchte den Blick meiner Mutter. »Können wir schwimmen gehen?«, fragte ich. Sie zuckte mit den Schultern, griff aber nach meinem Handgelenk, als ich mich umdrehte, um meine Badeshorts zu holen.

»Pass auf deine Schwester auf«, sagte sie.

Maud und ich zogen uns um und nahmen unsere Handtücher mit nach unten. Nachdem wir unser Zimmer verlassen hatten, wurde mir schmerzlich bewusst, dass an meinem linken Oberschenkel ein blauer Fleck unter dem Rand meiner Shorts hervorguckte. Den hatte ich meiner Mutter zu verdanken; offenbar war ich in Daressalam an einem Nachmittag vor ihrem Hotelzimmer zu laut gewesen. Sie hatte Kopfschmerzen gehabt, aber ich hatte es vergessen. Da ich mir die Tracht Prügel selbst zuzuschreiben hatte, lag mir umso mehr daran, jeglichen Hinweis darauf zu verbergen. Auf dem Weg durch den Garten wurde ich immer schneller und kam schließlich rennend am Schwimmbecken an. Ich ließ mein Handtuch fallen, spürte, wie sich meine Muskeln nach den tagelangen beengten Verhältnissen entfalteten, sprang und landete mit einem Platscher im Wasser.

Ich ließ mich auf den Grund sinken und hielt den Atem an, bis ich dachte, ich würde ohnmächtig, dann kämpfte ich mich zurück an die Oberfläche. Maud saß im Schneidersitz am Rand des Beckens; ich wusste, dass sie nach meinen Luftblasen Ausschau gehalten hatte.

»Irgendwann wirst du es zu weit treiben«, sagte sie.

Wir blieben eine Stunde dort, spielten Fangen, machten Handstand unter Wasser und ließen uns danach in der Sonne trocknen. Es war früher Nachmittag, als wir ins Hotel zurückkehrten. Die Lobby war verwaist. Zwar drangen aus dem Büro des Portiers Gesprächsfetzen, und wir hörten seine Stimme herauswabern, zu verstehen war jedoch nichts. Wir streiften durch das Foyer, fuhren mit den Fingern über die tiefen Armsessel, die dort in Gruppen arrangiert waren. Unsere Schritte machten unterschiedliche Geräusche auf den Holzböden: Mauds Füße klatschten, während sie vorauslief, ich tapste ihr leise hinterher. Ich war in Edinburgh schon einmal in einem Grand Hotel gewesen, aber das war muffig, kleiner und dunkler gewesen und voll alter Leute, die auf unbequemen Ledersofas eingenickt waren. Kein Vergleich zum Norfolk.

»Wir sollten uns etwas anziehen«, sagte Maud, nachdem wir das Hotel einmal umrundet hatten. »Was ist, wenn uns jemand sieht.«

»Hmmm.«

»Kommst du?«

»Gleich«, sagte ich. Ich hörte, wie sie davonhüpfte, blickte jedoch schon zur überdachten Terrasse vor dem Hotel. Dort standen die gleichen eleganten Armsessel, von denen zwei besetzt waren. Ich fühlte mich magisch angezogen von den beiden Personen, die dort saßen, und scherte mich nicht darum, dass sie in ein Gespräch vertieft waren und dass ich außer meiner Badeshorts nichts anhatte.

Zuerst dachte ich, es handele sich um einen Jungen und um einen alten Mann, da nur alte Männer leuchtend bunte afrikanische Tücher trugen, doch als ich näher kam, sah ich, dass der alte Mann jung und blond war und dass sich über dem Flanellhemd des Jungen ein langer weißer Hals und ein schmales Gesicht abzeichneten, zwar halb verborgen hinter einem Cocktailglas, aber deutlich genug, um die geschminkten Lippen und die elegante Nase einer Frau zu erkennen. Besonders fielen mir ihre Augen auf, die mich über den Rand ihres Glases hinweg ansahen; sie hatten die Farbe eines afrikanischen Sonnenuntergangs, das tiefe Violett und Schwarzblau, in das der Himmel getaucht wird, bevor die Sonne endgültig versinkt. Sie lösten ein flaues Gefühl in mir aus. Diese Frau war die schönste, grazilste Person, der ich je begegnet war, eine lebendige Porzellanpuppe mit Elfenbeinteint und schwarzen Haaren, die glänzten, als wären sie mit einer Ölschicht überzogen. Als sie lächelte, spürte ich eine Welle der Energie in meinem Magen.

Seine Hand lag auf ihrem Knie, aber nur ganz leicht, nicht besitzergreifend. Sie hatte sich ihm zugewandt, einen Ellbogen auf die Armlehne ihres Sessels und das Gesicht auf die Hand gestützt.

Als ich sie unverwandt anstarrte, lächelte sie und senkte den Blick, dann flüsterte sie dem Mann etwas zu, der sich umdrehte, um mich in Augenschein zu nehmen. Er lächelte ebenfalls und rief mich zu sich, worauf eine brennende Woge durch meinen Körper fuhr, die nichts mit der drückenden Hitze zu tun hatte; ich floh zurück ins Hotel und ließ sie über meinen Schatten lachen.

Das war meine erste Begegnung mit Sylvie und Freddie.

2

Einige Tage später saß ich mit meiner Mutter und Maud an einem der Tische draußen auf der Terrasse. Es war neun Uhr abends, im Hotel war jetzt mehr los. Der Mond hing deutlich tiefer und größer am Himmel als zu Hause in Schottland. Aus der Ferne hörte man im Dunkeln das knatternde Rufen einer Nachtschwalbe und das Summen der Laubheuschrecken. Auf jedem Tisch spendete eine Kerze Licht, während die Kellner sich lautlos durch die Schatten hindurchbewegten und Tabletts mit Cocktails und Oliven trugen. Ein gedämpfter Geräuschteppich erfüllte die Luft.

»Ich frage mich, wo dein Vater abgeblieben ist«, sagte meine Mutter.

»Vermutlich hat Mr MacDonald ihn zum Abendessen eingeladen.«

Sie seufzte.

»Entschuldigen Sie die Störung …«, hörte ich eine Stimme hinter mir. Ich drehte mich um und erkannte den blonden Mann. Dieses Mal trug er kein Schultertuch, sondern ein Hemd und einen Smoking. Sein Gesicht war halb im Dunkeln, aber ich sah eine Reihe blendend weißer Zähne und das Weiß seiner Augen.

»Ja?«, sagte meine Mutter.

Er trat vor. »Es ist mir nicht entgangen, dass Sie neu hier sind«, sagte er und zwinkerte mir zu. Ich lief genauso rot an wie bei unserer ersten Begegnung. »Ich bin Freddie. Freddie Hamilton.«

»Jessie Miller«, sagte meine Mutter zurückhaltend. »Mein Mann heißt William, und die beiden hier sind Theo und Maud.«

»Komm in den Garten, Maud«, sagte er.

»Mein Lieblingsgedicht«, sagte meine Mutter und lächelte, und ich nahm erleichtert zur Kenntnis, dass sie nicht schwierig sein würde.

»Ich darf Ihnen zu zwei sehr gutaussehenden Kindern gratulieren«, sagte Freddie, und ich hatte den Eindruck, dass er dabei besonders mich ansah. »Aber wie sollte es auch anders sein bei einer so attraktiven Mutter?« Er legte mir die Hand auf die Schulter, und ich fuhr zusammen. »Wie alt bist du, Theo?«

»Fast fünfzehn«, sagte ich, während meine Mutter zeitgleich »vierzehn« antwortete.

»Wie schnell du neue Freunde findest, Freddie«, sagte eine Frauenstimme, und ich spürte, wie sich mein Körper unter seiner Hand anspannte, als sie ins Licht trat; ihre Augen wirkten noch dunkler und größer als beim letzten Mal. Ich erhaschte einen Hauch ihres Geruchs in der Luft – moschusartig, fruchtig und so berauschend wie ihre rauchige Stimme. Sie sprach mit leichtem amerikanischem Akzent, und ihre Stimme klang vollkommen anders, als ich sie mir in zahlreichen fiktiven Gesprächen in den vergangenen Tagen ausgemalt hatte.

Sie war so nah, dass ich meine rechte Hand hätte ausstrecken und sie berühren können. Sie trug dasselbe Hemd wie beim letzten Mal und dazu einen kleinen Affen auf der Schulter. Jetzt, da sie stand, konnte ich sehen, wie lang ihre Beine waren.

»Er heißt Roderigo«, sagte sie, und mir wurde bewusst, dass sie mich beobachtet haben musste. »Ich bin Sylvie de Croÿ.«

»Das hier sind die Millers«, sagte Freddie. »Jessie, Theo und Maud.«

»Darf ich ihn mal halten?«, fragte Maud.

»Aber natürlich.« Sylvie hielt Roderigo den Zeigefinger hin, er schlang die Pfoten darum, und sie schwang ihn von ihrer Schulter auf Mauds Schoß.

»Er beißt doch nicht, oder?«, fragte meine Mutter.

»Der hier ist zahm«, sagte Freddie.

»Freddie hat ihn für mich gekauft«, sagte Sylvie. »Er kennt da jemanden.«

»Man muss aufpassen, bei wem man sie kauft. Die Einheimischen wissen, dass wir sie gern als Haustiere halten; manchmal legen sie sich unter den Marula-Bäumen auf die Lauer und fangen die Affen auf, wenn sie vom Baum fallen. Und dann behaupten sie, sie wären jahrelang gezähmt worden.«

Seine Hand lag immer noch auf meiner Schulter, lastete schwer auf mir. Aus der Schule kannte ich Jungen wie ihn – beliebt, witzig, herausragend. Neben ihnen hatte ich mich noch kleiner und schmächtiger gefühlt, mit plumpen Händen und Füßen.

Ich räusperte mich, versuchte, meine Stimme so selbstsicher klingen zu lassen wie Freddies. »Warum fallen die Affen vom Baum?«

»Sie sind von den Marula-Früchten besäuselt«, sagte er.

»Er ist so niedlich«, sagte Maud.

»Er ist sehr ungezogen«, sagte Sylvie, und ein Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus.

»Und was bringt Sie alle nach Kenia?«, fragte Freddie.

»Die Arbeit meines Mannes«, sagte meine Mutter.

»Er ist der neue Direktor der Uganda-Eisenbahn«, sagte ich.

In Schottland waren unsere Nachbarn vom beruflichen Fortkommen meines Vaters begeistert gewesen. Freddie und Sylvie zuckten nicht einmal mit der Wimper. Ich machte mich in meinem Stuhl klein, beschämt über meinen unverhohlenen Versuch, sie zu beeindrucken.

»Die ›Bahnlinie der Verrückten‹«, sagte Freddie. »So wird sie hier genannt.«

Ich hatte den Namen auch schon gehört. Meinem Vater gefiel er nicht.

»Es war von Anfang an klar, dass es ein schwieriges Unterfangen werden würde«, hatte er einmal gesagt. »Immerhin war es das größte Projekt, das wir je durchgeführt hatten.« Die Strecke verlief zwischen Mombasa und dem Viktoriasee. Ihr Bau hatte fünf Jahre in Anspruch genommen, und mein Vater verlor viele seiner indischen Arbeiter, die die Briten für dieses Vorhaben nach Kenia verschifft hatten. Sie erlagen der Ruhr oder der Malaria; im schlimmsten Fall entwickelte sich aus der Malaria Schwarzwasserfieber, bei dem die roten Blutkörperchen zerfallen.

»Man sollte wissen, nach welchen Symptomen man Ausschau halten muss«, hatte er uns erzählt. »Schüttelfrost, kolikartige Schmerzen, Erbrechen. Schwarzer Urin ist das Schlimmste. Wenn wir das sahen, wussten wir, dass jemand so gut wie tot war.«

Sylvie zog ein Zigarettenetui aus ihrer Hosentasche. Sie hatte feingliedrige Finger, aber ihre Nägel waren ungepflegt und unlackiert. »Ich bin mit diesem Zug gefahren, als wir hier neu angekommen sind«, sagte sie. In ihrer Stimme schwang ein glucksendes Geräusch mit, als müsste sie das Lachen unterdrücken. »Mein Mann hat sich übergeben, nachdem er das braune Zeug gegessen hatte, das sie dort servieren.«

»Windsorsuppe«, sagte ich überrascht. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es Freddie jemals schlecht ging. Und ich fragte mich, wieso die beiden verschiedene Nachnamen hatten, wenn sie verheiratet waren.

Sie beugte sich vor und zündete sich an unserer Kerze die Zigarette an. »Ich habe gehört, das Empire wurde darauf erbaut.« Sie hielt den Kopf beim Sprechen gesenkt, sodass schwer zu sagen war, wen sie ansprach.

»Ah, da kommt William«, sagte meine Mutter.

Wir wandten uns alle um und sahen, wie sich mein Vater einen Weg um die anderen Tische herum zu uns bahnte. Er stieß gegen die Rückenlehne des Stuhls einer weißhaarigen alten Dame, die ihn zornig anstarrte. Plötzlich wünschte ich, er wäre jünger, schneidiger.

»Entschuldige die Verspätung, Liebling«, sagte er zu meiner Mutter, als er bei uns ankam.

Sie legte den Kopf in den Nacken, um sich von ihm küssen zu lassen. »Freddie, Sylvie, das ist William, mein Mann.«

Mein Vater streckte die Hand aus, und Freddie nahm seine von meiner Schulter; Freddies Nägel waren deutlich gepflegter als Sylvies – ebenmäßig und rosig.

»Angenehm«, sagte mein Vater. Er schüttelte Freddie und Sylvie die Hand und tupfte sich danach mit einem Taschentuch die Stirn ab. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie sich Freddie die Finger an der Hose abwischte.

»Möchten Sie sich auf einen Drink zu uns gesellen?«, fragte meine Mutter.

»Sehr gern«, sagte Freddie.

»Theo, Maud, macht eure Plätze frei«, sagte sie, und wir sprangen auf.

Die Erwachsenen bestellten Getränke, und wir blieben in der Nähe. Maud war damit beschäftigt, Roderigo in den Armen zu wiegen, und ich sprudelte aus irgendeinem Grund immer noch vor Energie, obwohl unsere übliche Abendessenszeit längst verstrichen war und ich nichts im Bauch hatte.

Freddie hatte den linken Unterschenkel auf sein rechtes Knie gelegt und räkelte sich auf meinem Stuhl. Seine Hände waren ständig in Bewegung, erst trommelte er mit den Fingern auf seinem Fuß herum, dann auf der Armlehne.

»Ich kann nicht glauben, dass Sie Kirlton noch nie gesehen haben«, sagte er gerade. »Wie können Sie sich als Schotten bezeichnen? Als Kind dachte ich, es sei bedeutender als der Buckingham Palast.«

»Den Buckingham Palast habe ich auch noch nie gesehen«, sagte meine Mutter.

»Jetzt sind Sie bloß trotzig.«

Meine Mutter lachte. »Befindet sich das Anwesen denn immer noch im Besitz Ihrer Familie?«

»Nein«, sagte Freddie. »Meine Großmutter hat es verkauft, verflucht sei sie. Schlechte Finanzverwaltung über mehrere Generationen hinweg. Mein Vater muss sogar«, er beugte sich vor, »arbeiten.«

Sie lächelte. »Das glaube ich Ihnen nicht.«

»Es stimmt aber. Für das Außenministerium. Er hat mich ausgebildet, um seine Nachfolge anzutreten, aber ich habe nicht die passende Frau geheiratet und bin hierhergekommen, um Farmer zu werden.«

Ich spürte einen Nervenkitzel, als er Sylvie als »nicht passend« beschrieb, und wünschte, meine Mutter hätte ihn eingehender dazu befragt.

»Nun, Sie sind jung genug, um damit durchzukommen«, sagte meine Mutter.

»Es ist Ihnen also aufgefallen«, sagte Freddie schmunzelnd.

»Sie können nicht älter als achtundzwanzig sein.«

»Fünfundzwanzig im Mai, um genau zu sein. Aber Sie sind bestimmt höchstens achtzehn.«

»Jetzt sind Sie grausam«, sagte meine Mutter.

Sylvie unterhielt sich mit meinem Vater über die Eisenbahn. Normalerweise bekamen die Leute, insbesondere Frauen, bei diesem Thema schon nach fünf Minuten glasige Augen, doch Sylvie wirkte interessiert und stellte ihm Fragen. Beim Ausatmen wandte sie den Kopf ab, damit sie meinem Vater nicht den Rauch ins Gesicht blies. Im Profil wirkten ihre Gesichtszüge schärfer; ihre Nase und ihr Kiefer waren klar umrissen, ihre Wimpern lang und geschwungen. Ihre Augen traten leicht hervor. Unter halbgeschlossenen Lidern blinzelte sie verträumt, sie sprach auch verträumt. Wenn Freddie ein Sturzbach war, war Sylvie ein langsam dahinplätschernder Fluss.

»Guck mal, Theo«, sagte Maud, die neben mir auftauchte. »Roderigo ist eingeschlafen … Ich glaube, er schnarcht.« Sie neigte den Kopf nach unten und lauschte.

»Maud, geh nicht zu nah an den Mund des Affen heran«, mahnte meine Mutter.

»Freddie hat gesagt, dass er zahm ist«, sagte ich.

»Mr Hamilton, Theo.«

»Freddie – ich bestehe darauf«, sagte Freddie. »Wo wir doch obendrein noch Landsleute sind. Es ist schön zu hören, dass mein Name endlich einmal richtig ausgesprochen wird.«

»Soll das eine Anspielung auf mich sein?«, fragte Sylvie.

»Du malträtierst ihn noch mehr als die Einheimischen.«

»Mich wundert nicht, dass die ihn nicht richtig aussprechen«, sagte Sylvie und zog ihre Hand zurück. »Sie haben entsetzliche Angst vor dir.« Sie blickte ihn an, zog eine Augenbraue hoch, und er lachte.

»Edie hat recht, was dich angeht«, sagte er und an meine Eltern gewandt: »Edie ist meine Frau.«

Ich merkte, wie es mir den Magen umdrehte – als wäre ich wieder bei einem Rugby-Spiel in der Schule und ein größerer Junge käme auf mich zugerannt. Also waren sie doch nicht verheiratet. Jedenfalls nicht miteinander.

»Und was sagt sie?«, fragte Sylvie schmunzelnd.

»Dass du eine boshafte Madonna bist, die die Männerwelt niedermetzelt und die Schwachen verteidigt.« Er stand auf und zog sie mit sich hoch, dann legte er ihr den Arm um den Rücken. Sie lehnte sich an ihn, hob den Kopf, um ihn anzublicken, und lächelte ihr zaghaftes Lächeln. Ich spürte ein kribbelndes Gefühl der Eifersucht und der Bewunderung, aber auch Verlegenheit über mein Missverständnis. Sie waren die beiden schönsten und aufregendsten Menschen in Afrika. Eine Ehe wäre zu gewöhnlich für sie gewesen. Natürlich waren sie ein Liebespaar.

»Sieh dich doch an –«, sagte Freddie. Er hob seine freie Hand und strich Sylvie mit dem Daumen über die Lippen. Sie machte ein schnappendes Geräusch, als wollte sie hineinbeißen, und er zog ihn schnell weg, lachte über sie. Ich sah zu meinen Eltern hinüber. Sie blickten beide auf die Uhr, und ich hoffte, es war nicht an der Zeit aufzubrechen.

»Also dann«, sagte Freddie und nickte meiner Mutter zu. »Wir lassen Sie jetzt besser zu Abend essen.«

Mein Vater erhob sich. »Ja, wir sollten uns das Essen nicht entgehen lassen. Schließlich ist es für die ganze Woche bezahlt, das wäre ein Jammer.«

Sylvie wandte sich ab, und plötzlich fürchtete ich, die beiden nie wiederzusehen. Ich machte einen Schritt auf sie zu. »Übernachten Sie hier im Hotel?«, fragte ich.

Meine Eltern schauten überrascht, Freddie und Sylvie amüsiert.

»Heute Nacht ja«, sagte Freddie. »Morgen fahre ich zurück zu meinem afrikanischen Kirlton, aber ich komme nächste Woche wieder nach Nairobi – zur Rennwoche.«

»Was ist das?«

»Einer der Höhepunkte auf dem hiesigen Veranstaltungskalender«, sagte er. Er sah zu meinen Eltern hinüber. »Sie findet über Weihnachten statt. Ich führe Sie gern dort herum, wenn es Sie interessiert?«

Ich betete, dass sie sein Angebot annahmen.

»Fühlen Sie sich bitte nicht verpflichtet«, sagte meine Mutter.

»Keinesfalls«, sagte Freddie. Er küsste ihr die Hand. »War schön, Sie kennenzulernen, Jessie, William, Maud, Theo. Ich schaue dann in einer Woche bei Ihnen vorbei.«

Meine Mutter stand auf, und sie gaben sich die Hand.

»War mir ein Vergnügen«, sagte mein Vater.

»Ganz meinerseits«, sagte Sylvie. Sie kam auf mich zu und streckte die Hände aus. Einen Moment lang dachte ich, sie würde mich berühren, und bekam wacklige Beine, doch sie hob lediglich Roderigo aus Mauds Armen und ging davon.

3

Am Freitagmorgen sagte mein Vater, er werde sich den Nachmittag freinehmen, um uns Nairobi zu zeigen. Mittags brannte die Sonne erbarmungslos, und in der Hotellobby, wo wir uns treffen wollten, herrschte geschäftiges Treiben. Ich schlüpfte hinaus in den Garten und traf dort auf meine Mutter und Maud, die mit einem Paar zusammenstanden, einem großen gediegen aussehenden Mann mit schütterem Haar und stoppeligem Bart und einer schlanken, ernsthaft wirkenden Frau mit dunkler Bobfrisur und einem hübschen ovalen Gesicht. Er war vermutlich ein wenig jünger als mein Vater und sie vermutlich etwas jünger als meine Mutter. Sie standen alle auf dem Weg, der durch den Garten führte, und die Frau zählte die Namen der Blumen in den umliegenden Beeten auf.

Meine Mutter winkte mich herbei. »Das ist mein Ältester«, sagte sie. »Theo, das sind Sir Edward und Lady Joan Grigg. Sir Edward ist der Gouverneur von Kenia.«

»Sehr erfreut«, sagte ich.

Lady Joan musterte mich von oben bis unten und sagte mit einem Lächeln zu meiner Mutter: »Bin ich froh, dass wir keine Tochter haben«, was ich für eine merkwürdige Bemerkung hielt.

»Joanie versucht gerade, deine Mutter um den Finger zu wickeln«, sagte Sir Edward zu mir. Beim Sprechen sah sein Bart noch stoppeliger aus. »Sie möchte, dass deine Mutter bei dem Wohltätigkeitsverein mithilft, den sie ins Leben rufen will.«

Meine Mutter breitete hilflos die Arme aus. »Ich kenne mich überhaupt nicht mit Krankenpflege oder Geburtshilfe aus. Was genau könnte ich da tun?«

»Spendengelder beschaffen.«

»Darin habe ich ebenfalls wenig Erfahrung.«

»Jede Frau hat schon einmal jemandem Geld aus den Rippen leiern müssen«, sagte Lady Joan. »Und es ist für einen guten Zweck.« Mit einem Nicken deutete sie auf Maud und mich. »Sie haben selbst Kinder bekommen. Die weißen Siedler glauben, dass die einheimischen Frauen bei der Geburt keine Schmerzen hätten, aber das ist vollkommener Unsinn. Wir müssen eine anständige Ausbildung für Hebammen zur Verfügung stellen.«

Sir Edward blickte betont auffällig auf seine Armbanduhr. »Ich denke, ich mache mich zurück auf den Weg ins Regierungsgebäude und lasse die Damen die … weiteren Einzelheiten besprechen.«

»Nein, warte«, sagte Lady Joan und an meine Mutter gewandt: »Ich möchte Ihnen natürlich nichts aufzwingen. Denken Sie einfach darüber nach.«

»Nun …«

»Sie wird Sie damit jetzt ohnehin nicht mehr in Ruhe lassen«, sagte Sir Edward und legte seiner Frau die Hand auf den Arm. »Glauben Sie mir, es ist deutlich einfacher nachzugeben.« Er warf Lady Joan einen bewundernden Blick zu, und sie verdrehte die Augen.

Ich spürte, wie mir die Sonne auf den Kopf und auf die Schultern knallte, und fragte mich, wie viel länger wir hier noch herumstehen würden.

»Kommen Sie doch zum Abendessen zu uns«, sagte Lady Joan. »Dann kann ich Ihnen mein Anliegen in Ruhe darlegen.«

»Haben Sie wilde Tiere?«, fragte Maud.

»Leider nein«, sagte Sir Edward. »Aber wir haben mehrere Hunde. Magst du Hunde? Eine der Hündinnen ist gerade schwanger.«

»Ich mag Hunde«, sagte Maud feierlich.

»Vielleicht finden wir ja einen Welpen für dich«, sagte Sir Edward.

»Dann ist es beschlossene Sache«, sagte Lady Joan. »Sie kommen zum Abendessen und suchen sich einen Hund aus.«

»Das ist sehr liebenswürdig von Ihnen«, sagte meine Mutter, »aber wir brechen in ein paar Wochen nach Naivasha auf, und davor ist natürlich noch Weihnachten …«

»Und die Rennwoche«, warf ich ein, mit einem Schlag munterer geworden. »Freddie nimmt uns mit dorthin.«

»Lord Hamilton?«, fragte Sir Edward.

»Ja.«

»Kannten Sie ihn schon, bevor Sie hierhergekommen sind?«

»Wir haben ihn neulich Abend kennengelernt«, sagte meine Mutter und sah mich stirnrunzelnd an.

Sir Edward zog die Augenbrauen hoch. »Das dürfte seine bislang schnellste Akquisition sein.«

»Wie bitte?«

»Die Regierungsbeamten haben eine Bezeichnung für diese Art von Leuten«, sagte Lady Joan. »The Happy Valley Set«.

Meine Mutter schaute verständnislos drein. »Ich verstehe nicht ganz.«

»›Valley‹ weil sie im Tal von Wanjohi leben. Und ›Happy‹ …«, sie warf einen Blick auf Maud und mich. »Das möchte ich jetzt lieber nicht erklären.«

»Freddie ist ein anständiger Kerl«, sagte Sir Edward. »Er nimmt seine Arbeit als Farmer ernst. Und er wird einmal High Constable von Schottland werden, wenn sein Vater das Zeitliche segnet. Spätestens dann muss er erwachsen werden.«

»Ich fand ihn nett«, sagte ich.

»Er ist ausgesprochen charmant«, sagte Lady Joan, »und du bist sehr jung. Aber er ist kein guter Umgang.«

Ich blickte über ihre Schulter hinweg, damit ich sie nicht direkt ansehen musste. Ich hatte meine Meinung geändert – sie war ganz und gar nicht hübsch.

»Er ist ihr dritter Ehemann«, fuhr sie fort. »Und ich habe üble Dinge über ihre neuen Freunde gehört, die de Croÿs. Ich glaube nicht, dass Madame de Croÿ ein guter Einfluss ist.«

»Sie kennen sie nicht«, entfuhr es mir.

Lady Joan warf mir einen eigenartigen Blick zu.

»Wir sollten Sie nicht länger aufhalten«, sagte meine Mutter und streckte ihnen die Hand hin. »Und es ist ganz reizend von Ihnen, uns einzuladen. William wird begeistert sein, Sie kennenzulernen.«

Sir Edward tippte seiner Frau leicht auf die Schulter. »Komm, Joanie«, sagte er. »Wir sollten jetzt aufbrechen.«

»Ich melde mich wegen des Wohltätigkeitsvereins«, sagte sie.

»Bitte tun Sie das.«

Sie gingen davon.

Meine Mutter sagte an Maud gewandt: »Kannst du bitte zum Hoteleingang laufen und nachsehen, ob dein Vater schon dort ist, Liebes?«

Sie wartete, bis wir allein waren, bevor sie mich herbeiwinkte und mir grob das Ohr verdrehte. Ich biss mir auf die Lippen, um nicht aufzuschreien. »Wie kann man nur so dumm sein«, zischte sie und stieß mich von sich. »Willst du, dass wir hier draußen eine Chance haben oder uns von vornherein alles zunichtemachen?«

Ich legte mir die Handfläche an mein pochendes Ohr. »Und warum können wir Freddie und Sylvie keine Chance geben?«

Meine Mutter rauschte davon. »Du hast nicht die geringste Menschenkenntnis«, rief sie mir über die Schulter zu.

Mein Vater war noch nicht eingetroffen, also warteten Maud und ich auf der Terrasse. Ich setzte mich hin, lehnte den Kopf an eine kühle Säule und kochte vor Wut; Maud saß neben mir.

»Lady Joan ist eine fiese alte Hexe«, sagte ich.

»Ich mochte sie.«

»Sie hat etwas gegen Freddie und Sylvie, und jetzt verbietet Mutter uns bestimmt, weiterhin mit ihnen befreundet zu sein.«

Maud wandte mir das Gesicht zu und blickte mich aus ernsten Augen an. »Mutter tut nur das, was sie für richtig hält.«

»Sie tut nur das, was ihr in den Kram passt.«

»Aber sie liebt uns, Theo.«

»Ich glaube nicht –«

»Da seid ihr ja!« Unser Vater tauchte vor uns auf, und ich biss mir auf die Zunge.

Maud wurde ausgesandt, um Mutter zu holen. Wir quetschten uns in den Model T Box Body, den mein Vater gemietet hatte, und ließen das Norfolk Hotel hinter uns, fuhren auf die Government Road und weiter ins Stadtzentrum. Nach einer Weile wurde es mir zu viert auf der vorderen Sitzbank zu heiß, und ich stellte mich auf das Trittbrett und hakte mich mit dem Arm in der Tür fest. Einige der Straßen waren asphaltiert, aber viele bestanden aus einer Art Schotter, und die leichte Brise blies mir den Staub in Mund und Augen. Jedes Mal, wenn ich das glühend heiße Metall mit dem Unterarm berührte, schoss ein greller Schmerz durch mich hindurch, aber er hatte etwas Kathartisches. Meine Mutter sah nicht einen Moment in meine Richtung, und im Geist spielte ich mehrere Szenarien durch, wie ich ihre Aufmerksamkeit erregen könnte – indem ich mich beispielsweise vor ein anderes Auto warf –, damit sie gezwungen wäre, mich anzusehen, sich bei mir zu entschuldigen.

Nairobi sah aus wie eine typische Kleinstadt aus den Western, die ich gesehen hatte, mit Futtertrögen und Pfosten zum Anleinen der Pferde vor den Gebäuden. Nur die Menschen ließen keinen Zweifel daran, dass wir uns nicht in Amerika befanden. Ich versuchte, die Frauen nicht anzustarren, die außer Röcken nichts anhatten und große Tonkrüge auf den Köpfen balancierten.

Mein Vater zeigte uns den »Railway Hill«, auf dem George Whitehouse sein erstes Haus hatte erbauen lassen. Er war der Chefingenieur der Eisenbahn gewesen, und mein Vater sprach mit ehrfürchtiger Stimme über ihn.

»Nairobi wurde ursprünglich als Eisenbahnstation errichtet«, erzählte er. »Und heute ist es die Hauptstadt von Britisch Ostafrika.«

Wir bogen auf die 6th Avenue ein, an der Straßenecke, an der sich die Standard Bank of South Africa befand. Auf der Veranda standen weiße Siedler in Grüppchen beisammen, plauderten und rauchten, dichte blaue Wolken schwebten um ihre Köpfe. Als wir vorbeifuhren, begannen meine Augen zu brennen.

Ein Stück weiter auf der Straße befand sich das Postamt; eine weiße Flagge hing von dem großen Fahnenmast vor dem Gebäude.

»Eine blaue Flagge bedeutet, dass das Postschiff in Aden abgelegt hat und auf dem Weg nach Mombasa ist«, erklärte mein Vater. »Eine rote Flagge bedeutet, dass Sendungen aus Übersee eingetroffen sind. Die weiße Flagge bedeutet, dass die Post zum Austeilen bereit ist. Kein besonders ausgefeiltes System, aber die Boten spüren einen überall auf – selbst auf einer Safari.«

»Kann ich Großmutter eine Postkarte schicken?«, fragte Maud.

»Gute Idee«, sagte er.

Mit einem Ruck kam das Auto vor dem Gebäude zum Stehen. Ich stieg vom Trittbrett hinunter und streckte meinen Rücken und die Arme. Die Sonne stand fast direkt über uns und brannte auf meiner Haut. Meine Mutter hatte sich in den Schatten eines Gummibaums gestellt und fächerte sich mit den zwei breitkrempigen Schlapphüten, die sie und Maud wie alle Frauen hier trugen, Luft zu. Sie ignorierte mich immer noch, und plötzlich ertrug ich es nicht mehr, in ihrer Nähe zu sein.

»Maud, such eine Postkarte aus«, sagte mein Vater und wischte sich die Stirn ab. »Ich muss ein Telegramm an unser Büro in Glasgow schicken, danach fahren wir zurück.«

»Darf ich hierbleiben?«, fragte ich ihn. »Ich kann zu Fuß zurückgehen.«

Mein Vater sah zu meiner Mutter hinüber, und ich spürte meine Hoffnung schwinden. Ich beobachtete sie aus dem Augenwinkel, konnte ihren Gesichtsausdruck aber unmöglich deuten.

»Lauf nicht durch die Sonne«, sagte sie schließlich. »Hier hast du etwas Geld, für alle Fälle.« Sie hielt mir ein paar Münzen hin, und ich ging misstrauisch auf sie zu. »Und denk dran – bleib im Schatten.«

»Das mache ich«, murmelte ich.

Zu meiner Überraschung küsste sie mich auf die Stirn. »Und sei bis um vier Uhr im Hotel zurück, sonst machen wir uns Sorgen. Wir wollen dich nicht verlieren.«

Meine Wut löste sich in Dankbarkeit darüber auf, dass sie mich offenbar nicht länger bestrafen wollte. Ohne ein konkretes Ziel zu haben, begann ich, die Straße entlangzulaufen, und genoss es, die Gegend erkunden zu können. Ich ließ die Hauptstraßen hinter mir und gelangte in ein Wohnviertel; die meisten Häuser waren prächtige Bungalows mit Ziegeldächern, kleinen Fenstern und von Steinsäulen gestützten Veranden. Ein schnurgerader Pfad führte von der Veranda zum weißen Lattenzaun, an dem rosafarbene, violette, blaue und cremeweiße Blumen blühten, und vor jedem Haus breitete sich eine makellose, grüne Rasenfläche aus wie ein Teppich, der für wichtige Gäste ausgerollt worden war. Die Straße war breit und von der Sonne gesprenkelt. Ich dachte an die roten Mietshäuser in Edinburgh zurück, fünf Stockwerke hoch und immer kalt, und merkte, wie sich ein Lächeln auf meinem Gesicht ausbreitete.

Die Straßen waren überwiegend leer, doch nach einer Weile hörte ich Stimmengewirr, und als ich um die Ecke bog, fand ich mich auf einem Markt unter freiem Himmel wieder. An den Verkaufsständen wurden alle Arten von landwirtschaftlichen Erzeugnissen zum Kauf angeboten: Nelken, Veilchen, Tomaten, große braune Eier, Limetten, Zucchini, grüne Bananen, Auberginen, Säcke mit Mehl und staubige Kartoffeln. Menschen drängten durch die Reihen, betasteten und wogen das Gemüse ab, scheuchten die Fliegen weg, die auf Gesichtshöhe herumsurrten. Ich zögerte einen Moment, war überwältigt, doch als ich mich schließlich hineinwagte, beachtete mich niemand, bis ich an eine Gabelung kam und stehen blieb, um zu entscheiden, in welche Richtung ich weitergehen sollte. Ein paar Einkäufer rempelten mich an, dann spürte ich, wie mir jemand auf die Schulter tippte, roch ein orientalisch-würziges Parfüm mit Pfirsichnote. »Du bist ein einsamer Wolf, nicht war, Theo?«

Es war Sylvie. Sie trug eine lockere schwarze Bluse mit tiefem Ausschnitt, die direkt über ihrem Bauchnabel endete, dazu eine schwarze Samthose. Roderigo hatte die Arme um ihren Hals geschlungen und knabberte an ihrem Ohrläppchen. Ich hatte den Eindruck, als lachte sie über mich, aber auf freundliche Weise, obwohl sie nicht wirklich lächelte. Bei dem Gedanken, mit ihr allein zu sein, überkam mich eine Welle freudiger Panik.

»Ich sehe, du hast Mr Sand’s Markt gefunden«, sagte sie. »Er findet jeden Dienstag und Freitag hier statt.«

»Ach so?« Ich verfluchte mich dafür, dass ich die Zähne nicht auseinanderbekam.

»Und was machst du hier?«, fragte sie, wieder mit dem glucksenden Geräusch in ihrer Stimme. »Willst du den Lebensmittelbestand des Norfolk aufstocken?«

»Ich schaue mich nur um.«

»Soso.«

Es war schwer, nicht auf die straffe aprikotfarbene Haut ihres Bauchs zu starren. Sie sah mich immer noch an, den Kopf zur Seite geneigt. Ich versuchte es mit dem erwachsensten Gesprächsthema, das mir einfiel: »Wollen wir etwas trinken gehen?«

Jetzt lachte sie richtig, ein kehliges Lachen.

»Du willst mit mir ausgehen?«

Blut wummerte in meinen Ohren. »Ich …«

»Ich würde sehr gern etwas mit dir trinken gehen.«

Sie lief neben mir her. Mein Körper bewegte sich automatisch, bahnte sich den Weg durch die Menschenmenge auf eine Bar am Rand des Marktplatzes zu. Obwohl es ringsum vor Menschen wimmelte, war sie leer; auf mehreren Tischen standen benutzte Gläser oder überquellende Aschenbecher.

Sie nahm auf einem Stuhl auf der Veranda Platz, und ich setzte mich ihr gegenüber. Als sie sich zu mir vorbeugte, sah ich, dass sie unter der Bluse nackt war; ihre kleinen festen Brüste hatten dunkle Brustwarzen. Meine Hand lag auf dem Tisch, und einen Moment lang dachte ich, ihre Brüste würden darüber streifen. Ich biss mir auf die Zunge, versuchte verzweifelt, mich auf andere Gedanken zu bringen.

Roderigo hüpfte zwischen uns auf dem Tisch herum, inspizierte den Aschenbecher, fischte Zigarettenkippen heraus und steckte sie sich in den Mund, dann spuckte er sie auf den Boden.

Sylvie faltete sorgsam die Hände im Schoß und lächelte verschmitzt. »Hierhin hat mich noch nie jemand auf einen Drink mitgenommen – es soll eine ziemliche Absteige sein.«

Ich sprang auf, mein Gesicht brannte. »Wir können woanders hingehen.«

»Ich möchte hierbleiben.« Sie lachte wieder über mich und machte dem Kellner ein Zeichen. »Ich nehme einen Whisky Sour«, sagte sie. »Und für den jungen Herrn hier Wein mit etwas Wasser.«

Der Kellner verschwand kommentarlos, aber ich bildete mir ein, dass er mich spöttisch ansah. Freddie hätte genau gewusst, wohin er sie ausgeführt hätte, sagte ich mir, und er hätte die Drinks bestellt.

Sylvie holte ihr Zigarettenetui hervor und steckte sich eine Zigarette an. »Gut«, sagte sie. »Jetzt kannst du mir mehr über dich erzählen.«

»Da gibt es nicht viel zu erzählen.«

»Jetzt sei nicht so hart mit dir. Die Leute reden bereits über dich, weißt du?«

»Warum?«

»Du bist absurd gutaussehend, Theo.«

Bei diesen Worten hämmerte mir das Herz in der Kehle. Meine Altersgenossen hatten mir nie das Gefühl gegeben, gutaussehend zu sein – es schien ein zu männliches Wort zu sein –, aber vielleicht hatten Erwachsene eine andere Vorstellung von Schönheit bei Kindern, und ich dachte, dass es wundervoll wäre, einer Welt anzugehören, in der man mich schätzte statt auslachte.

Sylvie schenkte mir ihr besonderes Lächeln und ließ blauen Rauch aus ihrer Nase strömen. »Freddie ist es sofort aufgefallen«, sagte sie, »als wir dich zum ersten Mal im Hotel gesehen haben. ›Wer ist der hübsche Junge da drüben?‹, hat er gefragt. Du warst wie ein wildes Tier, wie du uns aus deinen großen Augen beobachtet hast. Sobald wir dich entdeckt hatten, bist du weggerannt.«

Bei dem Gedanken, dass Freddie so etwas über mich gesagt hatte, wurde mir gleichzeitig heiß und kalt. Ich suchte nach etwas, das ich sagen konnte. »Tut mir leid.«

»Was?«

»Dass ich weggerannt bin – das war unhöflich.«

»Das würde ich so nicht sagen.« Sie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. »Also, ich weiß, dass du im schönen Schottland geboren wurdest, aber hast du auch noch woanders gelebt?«

»Nein. Und Sie?«

»In Buffalo geboren, vor fünfundzwanzig Jahren«, sagte sie und zog an ihrer Zigarette. »Mutter starb, als ich sieben war, Vater hat wieder geheiratet.« Sie öffnete die Lippen ein wenig, um den Rauch aus dem Mund strömen zu lassen. »Ich mochte meine Stiefmutter sogar, aber mein Vater war leicht verrückt, also bin ich mit dreizehn zu Tante Tattie nach Chicago gezogen. Doch sie war der Ansicht, dass ich Umgang mit irgendwelchen üblen Gestalten hatte, und brachte mich nach Paris, wo ich meinen Mann kennenlernte, den Comte de Croÿ.«

Den Comte de Croÿ; ich wälzte den Titel in meinem Kopf herum – der Graf war vermutlich alt, reich und fett.

Unsere Getränke wurden gebracht, und Sylvie wartete, bis der Kellner verschwunden war, bevor sie fortfuhr. »Wir haben eine Weile in Beaufort gewohnt, seinem Schloss in der Normandie, aber ich fühlte mich dort … gefangen. Also stimmte er zu, mich hier rauszubringen.«

Also war er ein provinzieller Franzose, der kein Wort Englisch sprach und sie ignorierte. Mir stand wieder Lady Joans missbilligender Gesichtsausdruck vor Augen, als sie Sylvie erwähnt hatte, und ich merkte, wie mein Beschützerinstinkt zornig in mir aufwallte. Warum sollte sie mit ihrem Mann zusammenbleiben, wenn sie unglücklich war? Wenn jemand Jüngeres daherkam, der sie zum Lachen brachte und für sie sorgte, warum sollte sie nicht mit ihm zusammen sein?

Sylvie ließ ihre Zigarette zu Boden fallen und trat sie aus, dann hob sie Roderigo mit einem Arm hoch. »Das ist die Geschichte in Kurzfassung.« Sie hielt ihr Glas hoch, und ich stieß meins dagegen. »Santé! Und jetzt bist du dran.«

»Geboren in Schottland«, sagte ich, während ich das Gewicht auf dem Stuhl verlagerte. »Habe bis vor rund einem Monat dort gewohnt. Beide Eltern leben noch. Eine Schwester.«

»Sie ist charmant. Sie erinnert mich an meine älteste Tochter.«

Ich nahm einen Schluck von meinem Wein, bekam ihn aber in die falsche Kehle und fing an zu husten. Sylvie griff nach einer weiteren Zigarette, zündete sie an und tat, als bemerkte sie nichts. Ich nahm einen zweiten Schluck von dem Wein und hoffte, meine Kehle damit zu beruhigen. »Ich wusste gar nicht, dass Sie Kinder haben. Sie sehen nicht alt genug dafür aus.«

»Das bin ich auch nicht«, sagte Sylvie. »Oder ich war es nicht. Ich hätte mir damit mehr Zeit lassen sollen.« Sie kippte ihren Whisky Sour hinunter und bedeutete dem Kellner, ihr noch einen zu bringen. »Sie wohnen beide in Frankreich bei Tante Tattie. Mittlerweile Großtante Tattie.«

»Oh.«

»Sie sind entzückend, aber sie sind …« Sie rutschte in ihrem Stuhl zurück und ließ den Kopf auf die Lehne sinken. »Menschen. Lebendige Wesen.« Roderigo kletterte wieder zu seinem Platz auf ihrer Schulter, und sie kraulte ihn hinterm Ohr.

»Ja, vermutlich schon.«

Sylvie lächelte. »Ich meine – sie sind echt. Und so klein, und sie brauchen dich so sehr, und ich konnte nicht sicher sein, dass ich ihr Leben nicht verpfuschen würde.«

Sie sah so schön und zerbrechlich aus. Ich wusste, ich sollte etwas sagen.

»Ich bin sicher, das hätten Sie nicht getan. Sie sind sehr nett.«

»Ich gebe dir einen Rat.« Sie zog an ihrer Zigarette. »Das ist nicht unbedingt das Wort, mit dem eine Frau bezeichnet werden will.«

»Entschuldigung.«

Sie lachte wieder über mich, aber es machte mir nichts aus.

Der Kellner brachte ihren zweiten Cocktail, und wir stießen nochmals miteinander an. Mit einem Mal fühlte ich mich idiotisch glücklich.

»Auf Afrika«, sagte sie. »Und neue Freunde.«

»Auf neue Freunde.«

Nachdem wir unsere Drinks geleert hatten, warf ich schnell das Geld dafür auf den Tisch und eilte zu Sylvie hinüber, um ihren Stuhl zurückzuziehen. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie sie den Inhalt des Aschenbechers, den sie benutzt hatte, auf den Boden kippte und den Aschenbecher in ihre Handtasche steckte. Ich blieb direkt neben ihr stehen, spürte, wie meine Wangen rot anliefen.

»Gut«, sagte sie, »damit kann ich diese Bar von meiner Liste streichen.«

»Ja«, murmelte ich.

Sie blickte erwartungsvoll zu mir auf. Mein Hirn überschlug sich – vielleicht überwachte ihr Mann das Geld und gab ihr keins. Vielleicht wollte sie den Aschenbecher auch als Andenken an unseren gemeinsamen Drink behalten.

»Entschuldige«, sagte sie, »aber ich kann nicht aufstehen, wenn du da stehen bleibst.«

Ich sah sie richtig an, und sie lächelte. Ihr Parfüm hüllte mich ein.

»Einen Moment«, sagte ich und zog ihren Stuhl zurück, während sie aufstand.

»Du bist eine Rarität, Theo, weißt du das? Gutaussehende Menschen haben in der Regel keinen guten Charakter.«

Mir stockte der Atem, und mir wurde schwindlig. Ohne darüber nachzudenken, bot ich ihr meinen Arm an, so wie ich es bei anderen jungen Männern und Frauen gesehen hatte. Sylvie sann darüber nach, dann hakte sie sich bei mir unter. Ich wusste, dass ich zu spät zum Hotel zurückkommen würde und meine Mutter vermutlich sauer wäre, doch das schien nicht mehr von Bedeutung.

»Und wohin gehen wir jetzt?«, fragte ich.

4

Eine Woche später war Weihnachten, und schon morgens beim Aufwachen schien mir die Sonne ins Gesicht. »Auntie«, die weißhaarige Besitzerin des Norfolk Hotels, hatte an jede Zimmertür Strümpfe hängen lassen, gefüllt mit Orangen, Nüssen und Schokolade. Wir vertilgten unsere Gaben bei weitgeöffneten Gartentüren und Fensterläden, während über uns der Himmel in wolkenlosem Tiefblau erstrahlte. Etwa drei Meter entfernt hatte sich eine Schar Weißbauch-Lärmvögel auf dem Ast eines Mangobaums versammelt und blökte sich gegenseitig an. Es war ein gewaltiger Unterschied zu Weihnachten in Schottland.

Unten in der Lobby hatte das Personal den Weihnachtsbaum mit Christbaumkugeln und bunten Kerzen geschmückt, und die Gäste tranken Champagner, während sie sich in der Hitze Luft zufächerten. Meine Eltern gesellten sich zu ihnen, und Maud und ich gingen schwimmen, wobei wir uns etwas abseits von den anderen Kindern hielten. Später fuhren wir mit Rikschas zum Carlton Grill auf der Government Road.

Als wir dort ankamen, war das Restaurant fast voll besetzt. Andere Familien hatten bereits Platz genommen, sie zogen an Knallbonbons, und der Duft von Gewürzen und Holzrauch waberte in der Luft. Mein Vater bestellte Hammelkoteletts, die vor uns über dem offenen Feuer zubereitet wurden – das saftigste Fleisch, das ich je gegessen hatte. Zum Nachtisch gab es Plumpudding, und danach kletterten wir für eine Stadtrundfahrt zurück in die Rikschas. Auf der 6th Avenue waren bunte Lichterketten aufgehängt worden, und an einer Ecke entdeckten wir einen Weihnachtsmann, der Zuckerstangen an die vorbeikommenden Kinder verteilte.

»Nimm eine, Theo, nimm eine für mich mit«, sagte Maud. Ich streckte den Arm aus, als wir an dem Weihnachtsmann vorbeifuhren, und er warf mir eine Stange zu.