22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Klaus Mann verkörpert die bewegte erste Hälfte des 20. Jahrhunderts wie kaum ein Zweiter – als schillernder Bohemien, als großer Schriftsteller. Thomas Medicus begleitet Klaus Mann (1906 bis 1949) auf den Stationen seines sehr modernen Lebens – von der behüteten Münchner Kindheit, der Karriere des Dandys in der Weimarer Republik, die der homosexuellen Emanzipation Vorschub leistete, bis zur Emigration in verschiedene europäische Staaten und in die USA. Klaus Mann war ein großer Reisender; irrlichternd zwischen den Kontinenten, publizierte er in ungebremstem Schreibfluss. Ein extremes Leben, immer auch überschattet von Drogen und Ausschweifungen, einem Todeswunsch von früh auf. Dann die Rückkehr nach Deutschland 1945 als amerikanischer GI, schließlich die düsteren letzten Jahre bis zu seinem Freitod in Cannes. In seiner großen Biographie erzählt Thomas Medicus dieses unwahrscheinliche Leben und ergründet dessen Obsessionen und Triebkräfte. Bestimmend waren der Dauerkonflikt mit dem Vater Thomas Mann, die zahlreichen politischen Kämpfe, seine Amouren, das enge Verhältnis zur Schwester Erika. Eine glänzende Neueinschätzung dieses funkelnden Schriftstellers und Deuters seiner Epoche, die hier als eindrucksvolles zeitgeschichtliches Panorama wiederersteht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 714

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Thomas Medicus

Klaus Mann

Ein Leben

Über dieses Buch

Klaus Mann verkörpert die bewegte erste Hälfte des 20. Jahrhunderts wie kaum ein Zweiter – als schillernder Bohemien, als großer Schriftsteller. Thomas Medicus begleitet Klaus Mann (1906 bis 1949) auf den Stationen seines sehr modernen Lebens – von der behüteten Münchner Kindheit, der Karriere des Dandys in der Weimarer Republik, die der homosexuellen Emanzipation Vorschub leistete, bis zur Emigration in verschiedene europäische Staaten und in die USA. Klaus Mann war ein großer Reisender; irrlichternd zwischen den Kontinenten, publizierte er in ungebremstem Schreibfluss. Ein extremes Leben, immer auch überschattet von Drogen und Ausschweifungen, einem Todeswunsch von früh auf. Dann die Rückkehr nach Deutschland 1945 als amerikanischer GI, schließlich die düsteren letzten Jahre bis zu seinem Freitod in Cannes.

In seiner großen Biographie erzählt Thomas Medicus dieses unwahrscheinliche Leben und ergründet dessen Obsessionen und Triebkräfte. Bestimmend waren der Dauerkonflikt mit dem Vater Thomas Mann, die zahlreichen politischen Kämpfe, seine Amouren, das enge Verhältnis zur Schwester Erika. Eine glänzende Neueinschätzung dieses funkelnden Schriftstellers und Deuters seiner Epoche, die hier als eindrucksvolles zeitgeschichtliches Panorama wiederersteht.

Vita

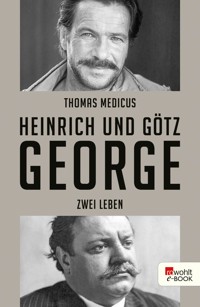

Thomas Medicus, geboren 1953, schrieb u. a. für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» und war stellvertretender Feuilletonchef der «Frankfurter Rundschau», viele Jahre arbeitete er für das Hamburger Institut für Sozialforschung. Heute lebt Thomas Medicus als freier Publizist in Berlin. 2012 veröffentlichte er die Biographie «Melitta von Stauffenberg», die NZZ dazu: «Was Medicus ausgegraben und recherchiert hat, ist sowohl bemerkenswert als auch bisweilen unglaublich. Gut geschrieben ist es zudem.» 2020 folgte die Doppelbiographie «Heinrich und Götz George», über die der «Deutschlandfunk» meinte: «Aufsehenerregend … In der Lebensgeschichte bricht sich mehr als ein Jahrhundert deutscher Geschichte.»

Impressum

Die Arbeit an diesem Buch wurde unterstützt durch das Programm Neustart Kultur von BKM und VG Wort.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2024

Copyright © 2024 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung Atelier Jacobi/ullstein bild

ISBN 978-3-644-01328-5

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Prolog: Tod in Cannes

Im Mai 1949 zeigt sich die Côte d’Azur ungewohnt düster. Kein gleißendes Firmament über einem silbrig schimmernden Mittelmeer, der berühmte Boulevard de la Croisette in Cannes ist menschenleer, die Strände liegen öde und verlassen. Der Himmel grau, das Meer wogt bleiern, die Höhenzüge des Esterel sind nebelverhangen. Oleander, Bougainvillea und Lavendel zeigen im matten Licht kaum Farbe. Sie triefen vor Nässe wie die Palmen, Lorbeerbäume, Pinien, Dachziegel, Bootsdecks, Autodächer, wie der ganze Küstenabschnitt zwischen Marseille und Menton. Von früh bis spät fällt nicht enden wollender Regen. Solch eine Tristesse hat Klaus Mann bei seinen zahllosen Besuchen seit Mitte der zwanziger Jahre noch nie erlebt.

Am 23. März 1949 war er, nach einem Stopover in New York, aus Pacific Palisades kommend – dem kalifornischen Wohnort seiner Eltern –, in Amsterdam mit dem Flugzeug eingetroffen. Eine knappe Woche später ist er in Paris, logiert dort im Hôtel des Saints Pères, das er schon vor dem Zweiten Weltkrieg frequentiert hatte. In der französischen Hauptstadt trifft er, wie schon zuvor in Amsterdam, Freunde aus der Vorkriegszeit, bringt sich durch Lektüre gewohnheitsmäßig auf den neuesten belletristischen Stand. Die Korrekturen am Manuskript seiner für den deutschen Buchmarkt geplanten Autobiographie «Der Wendepunkt» hat er bereits in Amsterdam beendet. Eine kürzere englische Fassung war schon während des Zweiten Weltkriegs in den USA erschienen. In Paris diniert er in verschiedenen Restaurants, sieht im Kino Cocteaus Verfilmung von dessen Bühnenstück «Les Parents terribles» und im Theater Jean Genets aktuelles Drama «Unter Aufsicht».

Am 3. April trifft Klaus Mann in Marseille ein. Er übernachtet dort, verbringt den Tag allein, geht ins Kino, liest Gore Vidals «The City and the Pillar» zu Ende. Den Roman hatte er während der Flugreise nach Europa begonnen, einer der wenigen offen schwulen Romane dieser Zeit, zarte Blüte einer sich ankündigenden neuen Ära. «Kein gutes Buch», befindet Klaus Mann in seinem Tagebuch.[1] Ähnlich negativ hat er einige Wochen zuvor bereits Truman Capotes Erzählung «The Headless Hawk» beurteilt. Woher die abschätzigen Reaktionen? Neid auf eine junge Generation experimentierfreudiger, schwuler amerikanischer Schriftsteller, Angst vor dem Neuen, dem der zweiundvierzigjährige, schwule Schriftsteller Klaus Mann ratlos gegenübersteht? Tags darauf trifft er seine alte Freundin Doris von Salomon in Cannes und isst mit ihr zu Abend. Anschließend fahren sie mit dem Bus in das eine halbe Autostunde entfernte Cagnes-sur-Mer, ein hübsche kleine Stadt unweit von Nizza. Hier mietet er sich im Hotel Cagnard ein, geht mit Doris spazieren, macht ein paar Besorgungen. Er liest «Divided» von Ralph Freedman, ein autobiographischer Roman des deutschen Emigranten über einen kurz nach Kriegsende in Österreich stationierten amerikanischen Abwehroffizier. Eine ähnliche Funktion hat Klaus Mann als Nachrichtenoffizier der US-Armee in der Endphase des Zweiten Weltkriegs in Italien ausgeübt. Auch dieses Buch missfällt ihm.

Zwei Tage später unternimmt er einen Suizidversuch. «(… und es wieder versucht …)», protokolliert er als einzigen Eintrag in sein Tagebuch, in Parenthese, als wolle er die Leere dieses Tages dadurch kennzeichnen, dass das Ereignis seines Todes nicht stattfand.[2] Es ist nicht sein erster und auch nicht sein letzter Versuch, sich das Leben zu nehmen. Dass er nicht weiterleben wolle, hat Klaus Mann im einzigen Eintrag am 1. Januar 1949 in ebenso erschütternder wie unmissverständlicher Entschlossenheit als Motto dem kommenden Jahr vorangesetzt: «Ich werde diese Notizen nicht weiterführen. Ich wünsche nicht, dieses Jahr zu überleben.»[3]

Zunächst aber rettet ihn Doris von Salomon, die er schon seit 1930 kennt. Er hatte die nur um ein Jahr jüngere Freundin in seiner wilden Zeit als junger Bohemien in Berlin noch unter dem Namen Doris von Schönthan kennengelernt. Sie, Emigrantin der frühen Stunde, lebt jetzt mit ihrem Mann Bruno von Salomon unweit der Küste, bleibt bei Klaus, hilft ihm, versucht, ihn im Leben zu halten. Nach dem Suizidversuch gibt es ein Hin und Her zwischen Cagnes, Cannes und Marseille, ein Arzt wird konsultiert, dann mietet sich Klaus im Pavillon Madrid, einer Pension in Cannes, ein. Dort bleibt er zehn Tage bis Ende April und bewältigt einen mühsamen Alltag. Er schreibt zahlreiche Briefe, arbeitet an einem Artikel über Jean Cocteau, den er seit Mitte der 1920er Jahre persönlich kennt, und macht Notizen für einen neuen Roman, den er geplant hat, Titel «The Last Day». Er vertieft sich wieder in die vor Ort verfügbare neueste Romanliteratur. Dieses Mal ist er begeistert. Norman Mailers berühmten, im Pazifik spielenden Weltkriegsroman «The Naked and the Dead» quittiert er mit dem Ausruf «Ja, das ist ein Buch!»[4] Fast scheint das Leben weiterzugehen wie und je.

Wiederholt besucht er in den folgenden Tagen das Casino von Cannes, vermutlich weil er, nicht zum ersten Mal, mittellos ist, denn das Spielen an sich zählt nicht zu seinen Leidenschaften. Er gewinnt, verliert, dann trifft postalisch Geld ein. Sein alter Freund Fritz Landshoff, verantwortlich für die deutschsprachigen Exilautoren im Querido-Verlag in Amsterdam nach 1933, hilft ihm wieder einmal aus. Klaus geht ins Kino, immer begleitet von seiner Freundin Doris. An mehreren Abenden frequentiert er die «Zanzi-Bar». Und dann geht es doch nicht mehr. Die Depressionen werfen ihn nieder wie Bleigewichte. Er ist passiv bis zur Gelähmtheit, er liest nichts, schreibt nichts, kann nicht das Geringste tun. Mit dem ersten Maitag setzt der Dauerregen ein. Zwei Tage später schreibt er in sein Tagebuch, diese wenigen Worte gelingen ihm, das Wetter sei «ungefähr so grauenvoll wie mein moralischer und körperlicher Zustand …» Und nebenstehend in der Rubrik, in der er eigentlich seine täglichen Arbeiten vermerkt, heißt es, das Motto vom ersten Januar des Jahres wieder aufnehmend, jetzt aber auf Französisch (das Klaus Mann fließend spricht): «Rien … décidément, il faut en finir …»[5] Es muss endlich Schluss sein. Ob mit seinem Leben, bleibt offen.

Vielleicht will er auch den Drogenkonsum endgültig beenden, Klaus Mann ist seit zwanzig Jahren süchtig. Um seine Depression zu überstehen, ist er tags zuvor rückfällig geworden. Der Rausch soll die hinabziehende Erdenschwere vertreiben helfen. Zeiten der Abstinenz hat es schon vorher immer wieder gegeben, ebenso häufig Rückfälle. Über Haschisch und Kokain als Einstiegsdrogen geriet er an Morphium, das er sich unter den widrigsten Umständen zu besorgen oder zu erschleichen wusste. Auch vor Heroin schreckte er nicht zurück. Jahre zuvor hat er sich bereits zwei Entziehungskuren unterzogen, ohne nachhaltige Wirkung. Dass ihm ausgerechnet jetzt seine langjährige Freundin Doris bei der Entgiftung hilft und ihn in die Clinique St. Luc nach Nizza bringt, ist nicht ohne makabre Ironie. Mit ihr hatte er sich in Berlin zu Beginn der 1930er Jahre Drogenexzessen hingegeben. Damals war es Kokain. «Endlich das Zeug», heißt es fast atemlos im November 1932. «Zu Doris. Genommen.»[6] «Genommen» – das ist Klaus Manns Standardformel für Drogenkonsum. In den Tagebüchern, die er von 1931 bis zu seinem Tod penibel führt, findet sich dieses harmlos-giftige Wort hundertfach.

In einem Gespräch in der Clinique St. Luc mit Docteur Bougeart stimmt er einer Kur zu. Die «désintoxication» beginnt am 5. Mai.[7] Bereits nach zehn Tagen verlässt er die Klinik und kehrt nach Cannes zurück in den Pavillon Madrid. Heute sind monate-, gar jahrelange Entzugstherapien üblich, damals erfolgte die Entlassung nach wenigen Tagen oder Wochen. Kaum zurück in Cannes, wird Klaus Mann rückfällig. Aus der Kur entlassen, geht er ins Kino und ist wieder Gast der Zanzi-Bar, auch am 20. Mai 1949. Am nächsten Tag findet man ihn ohnmächtig in seinem Zimmer, alle Wiederbelebungsversuche in der Klinik Lutetia, in die man ihn eilends transportiert, bleiben zwecklos. Am 21. Mai 1949 ist Klaus Mann tot, gestorben an einer Überdosis Schlaftabletten.

Klaus Mann war immer ein Mensch voller Todessehnsucht. Kann man es Schicksal nennen, etwas Unabänderliches und Unausweichliches, das er eben zu tragen, auszuhalten, mit sich abzumachen hatte? War er in jedem Moment seines Erwachsenenlebens ein Mann, der sich früher oder später das Leben nehmen würde, der Umstände halber dann mit zweiundvierzig Jahren, verlassen von Gott, der Welt und den Menschen? Klaus Mann hatte viele Facetten, Neigungen, Begabungen. Vor allem aber war er eines: unergründlich, sogar für sich selbst. Weil ihm der Tod mehr bedeutete als das Leben, war und ist er ein Mann voller Tragik und Rätsel, ein Mensch mit Geheimnis.

Noch am 2. Mai, drei Wochen vor seinem Suizid, hat er sich porträtieren lassen. Ort war das Fotostudio Francesca in Cannes. «Aufnahmen gemacht», heißt es im Tagebuch.[8] Das war in der Zeit, in der ihn die Depression zu erwürgen drohte und er große Mengen Drogen konsumierte. Doris von Salomon hatte ihn ein weiteres Mal begleitet, vermutlich sogar animiert. Welchem Zweck diente der Fototermin? Ein Versuch der Animierung mithilfe der Fotografie? Dass es um eine Lebensperspektive ging, legt ein Kontaktabzug mit zwölf Aufnahmen nahe. Einige von ihnen sind markiert, möglicherweise für den Zweck einer Veröffentlichung ausgewählt. Ging es um Autorenfotos? Zwei von ihnen wurden posthum tatsächlich häufig publiziert. Auf einem dieser beiden Fotos schaut Klaus Mann den Betrachter mit einem angedeuteten, zaghaften Lächeln an, auf dem anderen blickt er aus dem Bild hinaus ins Ungewisse. Fast sinnbildlich sind das die Handlungsalternativen, vor denen er so häufig stand – sich mit dem Leben zu konfrontieren oder aus ihm hinauszugehen.

Die Porträts sind Dokumente eines Mannes, der keine vier Wochen zuvor Hand an sich gelegt hatte und der binnen weniger als vier Wochen tatsächlich sterben würde. Wüsste man von alldem nichts, sähe man vermutlich nur einen gut gekleideten Herrn, der mal nachdenklich oder skeptisch blickt, auf anderen Bildern schmunzelnd, lachend seine Zähne zeigt, dabei in die Kamera hinein- oder eben auch mal an ihr vorbeiblickt. Ein wenig spitz im Gesicht mag Klaus Mann zwar wirken, und ein wenig verloren sitzt er mit seinem silberglänzenden Schlips auf dunklem Hemd im Scheinwerferlicht. Aber ist da nicht auch der stechende Blick, das Schwarz stark geweiteter Pupillen, Symptome übermäßigen Kokainkonsums? Oder sind die Pupillen verengt durch Morphium? Das Alter dieses Mannes ist schwer zu schätzen. Jenseits seiner dreißig war Klaus Mann von einer gewissen Alterslosigkeit. So wie er auf den Porträts erscheint, kann man ihn sich auch Mitte Mai 1949 vorstellen, als er eines Abends, kurz nach dem Rückfall, in der Zanzi-Bar einen gewissen Louis kennenlernte. In der darauffolgenden Nacht traf er ihn wieder und nahm ihn mit in den Pavillon Madrid. Ähnlich verlief es an seinem letzten Lebensabend: Gegen zweiundzwanzig Uhr betrat er die Bar und traf erneut «Louis», der ihn in dieser Nacht aber wohl nicht begleitete.[9] Oder ging, bevor Klaus Mann das Schlafmittel nahm.

Es ist wohl nur einem einzigen Fotografen gelungen, die dunkle Seite Klaus Manns mit der Kamera zu bannen und im Entwicklerbad zum Erscheinen zu bringen. Ob retuschiert oder nicht, ob von Profis oder Amateuren aufgenommen, auf fast allen Fotografien sieht man Klaus, wo immer er sich aufhält, als penibel gekleideten Gentleman vor der Kamera posieren. Aus all diesen Bildern ragt das Porträt des aus Dresden stammenden und zunächst nach Frankreich, später nach New York emigrierten Fotografen Fred Stein heraus. Es entstand wohl am 20. Januar 1937 in Paris.[10] Klaus Mann logierte damals im Saints Pères, wo er von Stein überrascht wurde, als er vormittags auf seinem Zimmer noch im Bett lag. Die erste Aufnahme entstand unbeobachtet, berichtete Stein Jahrzehnte später brieflich an Golo Mann, als Klaus in die Hotelhalle herunterkam und die Post öffnete. Dieses Foto diente dem öffentlichen Gebrauch, Klaus Mann benutzte es auch als Grußkarte, man sieht ihn im Halbprofil einen Brief lesend, einen Schal locker auf den Schultern. Die weiteren Aufnahmen waren keine Schnappschüsse, hier posierte Klaus.[11] Am eindrucksvollsten ist ein Brustbild, auf dem er sich frontal, fast schonungslos präsentiert. «Bei alledem ständig unter H-(eroin, TM) Wirkung …», heißt es im Tagebuch.[12]

Der perfekt sitzende Zweireiher lässt ein vollendetes Formbewusstsein erkennen. Dieser Mann ist ein Ästhet, und er stellt es zur Schau. Die Accessoires, das helle Einstecktuch und das exquisite Dessin der Strickkrawatte, beweisen Stil und Eleganz bis ins Detail. Die linke Hand zwanglos angelsächsisch in der Hosentasche, die filterlose Zigarette zwischen den Lippen nach Art der Franzosen – ein lässiger, kosmopolitischer Habitus. Es gibt wenige Bilder, die Klaus Mann ohne Zigarette zeigen, ein ikonografisches Leitmotiv seines Lebens. Klaus Mann litt regelrecht, wenn er von der Nikotinzufuhr auch nur für kurze Zeit abgeschnitten war. Das legale Suchtmittel der Zigarette war ein diskretes Zeichen seines illegalen Drogenkonsums.

Klaus Mann in der Aufnahme des exilierten deutschjüdischen Fotografen Fred Stein, entstanden wohl am 20. Januar 1937 in Paris.

Meisterlich gelang es Fred Stein, die geistige Physiognomie des Porträtierten erscheinen zu lassen. Die dämonische Seite des Ästheten Klaus Mann, die des Drogenrausches, deutet die rechte Gesichtshälfte an. Die Schatten unter den Augen wie die dunklen Augenhöhlen sprechen Bände. Allerdings kommt hier einer nicht nur aus der Lasterhöhle, sondern auch aus der Dichterstube. Wie durch ein aufklärerisches Licht von innen erleuchtet, strahlt die helle linke Gesichtshälfte. Nicht zu vergessen der Zigarettenrauch, über der Oberlippe hinweg hauchzart in die Nasenhöhlen aufsteigend, ganz so, als werde der Geist, das pneuma, desjenigen sichtbar, der hier vor der Kamera posiert. Man blickt einem Mann ins umflorte Auge, der repräsentieren will, wer er in der Welt ist, oder wenigstens, wie er von ihr gesehen werden möchte – als kosmopolitischer Intellektueller und Schriftsteller. Wie passten die Kräfte des Rausches zu diesem Selbstbild? Die erste Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts war eine Epoche auf Messers Schneide. Es gibt Menschen, die ein Zeitalter deshalb verkörpern, weil sie dessen Höhen und Tiefen, Irrungen und Wirrungen, vor allem Gefährdungen bis in die letzte Faser durchleben wie durchleiden. Klaus Mann ist solch eine Symbolfigur.

Kindheit und Jugend

Immer Sommer in Bad Tölz

Alle Familien bilden ein mehr oder weniger vielschichtiges emotionales System, aber in der komplizierten Gemengelage ihrer Gefühle suchte die Familie Mann wohl ihresgleichen. Das lag auch an der Vielzahl ihrer Mitglieder. Sechs Kinder, drei Söhne, drei Töchter, geboren innerhalb von fast eineinhalb Jahrzehnten, das stellte an die familiären Binnenverhältnisse höchste Ansprüche. In einem achtköpfigen, patriarchalisch organisierten, um zahlreiche Dienstboten erweiterten Hauswesen war die Frage, wer mit wem konnte, welches der Kinder welchem Elternteil oder beiden Eltern näher oder ferner stand. Die Eltern Thomas und Katia Mann hatten Lieblinge und weniger geliebte Sprösslinge. Erika, Golo, Monika, Elisabeth, Michael – an welcher Stelle in diesem Gefühlsgefüge stand der älteste Sohn Klaus?

Die Familie lebte in München, wo auch alle Kinder geboren wurden, Klaus 1906, nur um ein Jahr jünger als seine Schwester Erika. Schon 1908 hatte man fast drei Monate lang den Sommer in einem gemieteten Haus in Bad Tölz verbracht. Im selben Jahr wurde ein Grundstück außerhalb der oberbayerischen Kleinstadt am Fuß der Alpen gekauft und mit dem Bau eines Sommerhauses begonnen. Bereits im November stand der Rohbau. In das neue Landhaus begab sich die Familie im Jahr darauf, um dort von Ende Juli bis Ende Oktober erstmals Sommer und Herbst zu verbringen. Thomas Mann nannte das Tölzer Landhaus scherzhaft «Herrensitzchen», klein war es aber nicht. Solch ein Landhaus gehörte als Statussymbol gewissermaßen zur Grundausstattung eines ambitionierten Großschriftstellers. Es verfügte, wie Thomas Mann schrieb, über «zehn Zimmer und zwei Mädchenzimmer, Bad, Waschküche und reichliche Nebenräume, Balkone und große Wohnveranda (…) dazu gehört ein über fünf Morgen großer Garten, Tennisplatz, Gartenhäuschen. Absolut ruhige, staubfreie Lage, Blick auf Gebirge und Isartal. Wald und Schwimmbad in nächster Nähe.»[13] Finanziert wurde das Refugium durch die steigenden Einkünfte aus dem Verkauf der «Buddenbrooks» beziehungsweise einen Vorschuss des Verlegers Samuel Fischer. Neun Sommer verbrachte die Familie Mann im Tölzer Landhaus, 1917 wurde es verkauft, der letzte war der des Kriegsjahres. Zu diesem Zeitpunkt waren die Manns in München bereits in ihr neu erbautes Haus in der Poschingerstraße jenseits der Isar im vornehmen Villenviertel Herzogpark im Stadtteil Bogenhausen gezogen. Von den Kindern liebevoll «Poschi» genannt, blieb sie das Heim der Familie bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933. Klaus Mann wuchs in ebenso begüterten wie privilegierten Verhältnissen auf, nicht zuletzt dank der Familie seiner Mutter Katia, geborene Pringsheim. Die assimilierte jüdische Familie Pringsheim war äußerst wohlhabend, ihr Haus in der Arcisstraße, später in einem barbarischen Akt von den Nazis abgerissen, war ein Zentrum des gesellschaftlich-künstlerischen Lebens der bayerischen Hauptstadt.

Katia Mann in der Loggia ihres Münchener Elternhauses mit ihrem Sohn Klaus, 1907.

Für Klaus Mann besaß das Tölzer Landhaus überragende Bedeutung. «Wir waren in Tölz jeden Sommer, und später auch oft noch im Winter, bis zum Jahre 1918 (sic!). Im letzten Kriegsjahre tauschten die Eltern ihren Besitz gegen ein wenig Kriegsanleihe ein. – Immer, wenn ich ‹Kindheit› denke, denke ich zuerst ‹Tölz›.»[14] Ein Idyll, ein Kindheitsparadies? «Unser Haus lag oberhalb des alten Ortes», fuhr Klaus Mann in seiner Autobiographie «Kind dieser Zeit» von 1932 fort, «mit dem Blick aufs Gebirge. Es hatte ein rotes Dach, auf dem ein Gockelhahn sich nach dem Wind drehte, eine Terrasse, auf der wir aßen, wenn es draußen nicht gar zu unwirtlich war, und einen sehr großen Garten. Gleich hinter dem Garten begann ein Wald von sehr hohen, schlanken und schönen Tannen, der in den ersten Jahren völlig unberührt und wie ein Privatbesitz zu unserer Verfügung stand. Später wurde ein Heim für blinde Kinder dort eingerichtet, die sich nun, weißäugig tappend, mit ihren Hunden und frommen Schwestern zwischen den Tannen ergingen; und während des Krieges wurde der Wald ein Erholungsort für kranke Soldaten. – In unserem Garten gab es den Platz mit der großen Kastanie, den Spielplatz mit Sandhaufen, die Asternbeete, den Tennisplatz, der verfiel, und die Apfelbäume. Eine Allee – die wir langweilig zu gehen fanden, so kurz sie war – führte vom Zaun zum Hause. In den ersten Tölzer Sommern war der Garten nur halb so groß, als wir ihn später kannten, man kaufte ein Stück dazu, was zur Folge hatte, daß Klein-Monika sich in dem neuen, unbekannten Gartenteil verirrte und bitterlich weinen mußte. Was denn hier für Leute wohnten, fragte sie, als sie unseres Hauses von einer ungewohnten Seite ansichtig wurde.»[15]

Die Winter waren schön, mehr noch die Sommer, unter einem prächtigen Himmel schmeckte, roch, klang alles nach dieser herrlichsten Jahreszeit im Bayerischen Oberland. So erinnerte sich Klaus Mann noch mehrere Jahrzehnte später im «Wendepunkt», der zweiten Autobiographie, die er zu Beginn der 1940er Jahre zunächst auf Englisch schrieb und an deren deutscher Fassung er bis kurz vor seinem Tod 1949 arbeitete. Klaus Mann reproduzierte Erinnerungen nicht naiv, er reflektierte das Erinnern, wusste als gebildeter Vielleser von Bewusstem und Unbewusstem, von willkürlichen und unwillkürlichen Erinnerungen. Am Ende seines Lebens ging er sogar so weit zu behaupten, es gebe «keine Wirklichkeit außer der, die wir im Gedächtnis tragen».[16] Darin drückte sich eine vielfältige Sehnsucht aus, und vor allem das Tölzer Landhaus war Teil seiner Kindheitsmythen, ein recht umfängliches Gelände. Aber war diese Topographie wirklich erfüllt von der sonnigen Unschuld der letzten Vorkriegsjahre, paradiesisch sogar noch nach Kriegsausbruch?

Nicht allein der Garten, in dem sich die kleine Monika verirrte und wo plötzlich alles anders aussehen konnte, war voller Trugbilder. Und auch nicht nur zwischen den Tannen jenseits des Zauns geisterten lemurenhafte Gestalten, auch in der näheren Umgebung ging es nicht mit rechten Dingen zu. Vom «Herrensitzchen» aus wurden viele Ausflüge mit den Kindern unternommen, kleine Wanderungen oder auch nur Spaziergänge. Und bald zeigte sich: Die Sommerhelle der Tölzer Tage hatte auch eine dunkle Kehrseite. Denn da war der Klammerweiher. Das Gewässer lag unweit des Hauses und entwickelte sich zu einem kindlichen Gedächtnisort von lebenslang nachwirkender dämonischer Kraft. Der Klammerweiher entfaltete seine nahezu magische Wirkung über fast vier Jahrzehnte hinweg und hinterließ nicht nur Erinnerungsspuren in den beiden Autobiographien, sondern kehrte häufig auch als literarisches Motiv in Klaus Manns Werk wieder.

Zum Klammerweiher wanderte gelegentlich die ganze Familie, die beiden Eltern sowie die vier älteren Kinder, die jüngsten, Elisabeth und Michael, wurden erst bei beziehungsweise nach Kriegsende geboren. «Seht, und da ist unser Sommer-Weiher», erinnerte sich Klaus Mann im «Wendepunkt», «ein kleiner, runder Teich mit hohem Schilf am Ufer. Weiße Wasserrosen, beinah tellergroß, schwimmen auf einer regungslosen, dunklen Fläche. Das Moorwasser, es ist gold-schwarz in meiner Erinnerung, atmet einen kräftig-aromatischen, dabei etwas fauligen Geruch. Es ist von seltsamer Substanz, das Wasser des Klammerweihers, sehr klar, trotz seiner dunklen Färbung, von fast öliger Weichheit, und so schwer, daß man das eigene Gewicht kaum spürt, solange man sich seiner goldenen Tiefe anvertraut.»[17] War man auf weichem und elastischem, weil sumpfigem, also wenig trittsicherem Grund zum Weiher gewandert, so bot die Wasseroberfläche das Bild einer trügerischen Verlockung. So verführerisch es nämlich sein mochte, ins golden-ölige Wasser einzutauchen, so gefährlich war dieses Wasser auch: «(…) ein Bäckergeselle aus dem benachbarten Dorf (hat) es fertiggebracht, in unserem Teich zu ertrinken. Wir haben seine Leiche gesehen, schön säuberlich aufgebahrt zwischen Blumen und Kerzen.»[18]

Ein tiefer Schock muss der Anblick der in der Kapelle aufgebahrten Leiche für den kleinen Klaus gewesen sein, selbst wenn er später behauptete, seine Geschwister und er hätten die Illusion der Unsterblichkeit in diesem Augenblick nicht verloren. Im Nachhinein aber verselbstständigte sich die Erinnerung, entwickelte der tote Bäckergeselle eine numinose Attraktivität. Sein Leichnam verwandelte sich in ein schauerliches ästhetisches Objekt von dem man den Blick nicht wenden konnte. «Wir (die Kinder, tm) hielten ihn für ein Gebild aus Marmor oder Wachs, ein frommes Kunstwerk», hieß es im «Wendepunkt» über den Untoten seiner Erinnerung, «bestimmt zum Schmucke eines Grabes oder der Kapelle.» Zwar habe die an eine Skulptur erinnernde Wasserleiche eine «schwarze Binde um den Mund» getragen, denn die Lippen seien blau geschwollen gewesen. Ihrer Aura schadete das nicht. «Aber was man von ihm anschauen konnte, war nicht häßlich, sondern schön. Von einer fremden, spröden, beunruhigenden Schönheit. Was für empfindliche, edle Hände er hatte! Hände wie ein Prinz: wie kam der Bäckergeselle dazu? Und sein elfenbeinfarbenes Antlitz! Wie vornehm es schien, ja wie majestätisch mit seiner glatten Stirn, den für immer geschlossenen Lidern! Worauf tat er sich denn so viel zugute, der Schweigende dort zwischen den Blumen und Kerzen? Hatte er denn eine Heldentat vollbracht, indem er im Klammerweiher ertrank? Oder war es die bloße Tatsache, daß er tot war, die ihn so prinzlich und so kostbar machte?»[19] Der Tod im Wasser verwandelte, fast als handele es sich um eine Taufe, die hinfällige irdische Körperlichkeit in einen verklärten, nahezu heiligen Leib. Gänzlicher Selbstverlust als verheißungsvolle Pforte?

Den Weg zur Kapelle hatten Klaus und seine Geschwister nicht allein gefunden, auch wenn es nicht weit war. Jenseits des bewaldeten Bergrückens hinter dem Landhaus lag der Friedhof. Zu dem toten Bäckergesellen, ertrunken, als er nach einem Biergelage alkoholisiert schwimmen wollte, hatte sie das Dienstmädchen Affa geführt, Josefa Kleinsgütl mit vollem Namen. Durch die Kinderstuben der Familie waren im Lauf der Jahre Heerscharen von Dienstboten gezogen, hinzu kamen Gouvernanten, Kinderfräulein genannt, sowie Köchinnen. In mehr oder weniger dämonischer Gestalt ließ Klaus Mann sie in seinen Erinnerungen Revue passieren. Maja, Resi, Grete, Amalie, Hermine, Betty und wie sie alle hießen, ein surreales Albtraumpandämonium zweideutiger Gestalten.

Innerhalb der familiären Ordnung besaß das Dienstpersonal eine marginale Stellung, die Intimität von bürgerlicher Familie wie bürgerlicher Ehe sollte nicht beeinträchtigt werden. Dennoch waren die Domestiken auch im Hause Mann wichtige Mitspieler in der Psychopathologie des familiären Alltagslebens. Affa geisterte durch den Familienroman der Manns wie die Dienstmädchen in zahlreichen Trivialromanen des neunzehnten Jahrhunderts sowie den Anfängen der Freud’schen Psychoanalyse. Vater Thomas kümmerte sich, von Klaus und seinen Geschwistern später häufig beklagt, kaum um die Kinder, nahm angeblich nur wenig Anteil an ihren Nöten und Freuden. Ihre Erziehung und Obhut überließ er lieber seiner Frau. Allerdings war Katia Mann in den Vorkriegsjahren häufig krank und befand sich oft monatelang zu Kuraufenthalten in Davos oder Arosa in der Schweiz (Thomas Manns Besuche dort inspirierten den «Zauberberg»). In den Jahren 1911/12, also ungefähr in dem Alter, als der fünf- oder sechsjährige Klaus in der Begleitung «der Affa», wie sie gut bayerisch mit Artikel versehen genannt wurde, des toten Bäckergesellen ansichtig wurde, war Katia Mann zehn Monate lang nicht zu Hause. Durch die Abwesenheit der Mutter, so Klaus Mann, sei die «Macht der Kinderfräuleins … ins Unermessliche» gestiegen.[20] Über allem und allen thronte – zumindest in der Erinnerung – «die Affa». Nicht nur unter den Dienstboten, sondern auch innerhalb der Familie nahm sie eine Sonderstellung ein.

Mythischen Rang erhielt «die Affa» als eine doppelte Initiationsfigur. Sie machte «Aissi», wie Klaus Mann genannt wurde, nicht nur mit Thanatos bekannt, sondern auch mit Eros. Folgt man seinen Erinnerungen, dann war sie eine mehr als imposante Erscheinung, mit «grünen, glitzernden Augen» (wie zahlreiche weibliche Figuren in Klaus Manns Erzählungen), eine gefährliche bäuerlich-proletarische Verführerin, «mit dem roten, lachenden Gesicht, dem stolzen Busen und den flinken Fingern».[21] Sie blühte auf, wenn Besuch kam und sie mit Häubchen und Spitzenschürze das Essen servierte. Waren Katia und Thomas Mann verreist, übernahm sie die Herrschaft, sie besaß eine «Vertrauensstellung».[22] In Abwesenheit der Eltern vertrat sie weniger die Autorität des Vaters als die der Mutter, von den Kindern «Mielein» genannt. Der Vater blieb dem Sohn ein Fremder, die Mutter hingegen umwob, so Klaus Mann, ein dunkles und zartes Geheimnis, dabei war sie doch «die vertrauteste Figur, die unentbehrliche».[23] Geheimnisvoll, vertraut und unentbehrlich war die Mutter, weil sie den Kindern körperlich nah war. Ihr Haar, schreibt Klaus, war «weich und dunkel», die Augen «goldbraun», die Hände «zugleich zart und tüchtig», «sie können strafen und streicheln, spielen und liebkosen.»[24] Ein sowohl seliges als auch unheimliches Umfließen durch das Mütterlich-Weibliche scheint hier auf, denn die Berührungen der Mutterhände waren durchaus ambivalent. Der Bub Klaus war auch mit seiner Mutter zum Klammerweiher gegangen, «in dessen moorigem Wasser ich so mühsam schwimmen lernte. Auf dem Arm meiner Mutter – auf Mieleins Arm mußte ich mich ‹auslegen›; was für gräßliche Angst ich immer hatte, sie könnte loslassen!»[25] Eine Schreckensvorstellung, von mütterlichen Armen nicht umfangen, von mütterlichen Händen nicht getragen oder aufgefangen zu werden. Von «Ur-Angst» und «Angst-Masse» als Grundelemente der kindlichen Psyche schrieb Klaus Mann in beiden Autobiographien. Überhaupt ist im Zusammenhang mit seiner Kindheit viel von Angst die Rede.

Heraus half «die Affa». Noch als über Vierzigjähriger erinnerte sich Klaus Mann an den ebenso dominanten wie allerweiblichsten Körperteil des Dienstmädchens Josefa Kleinsgütl. «‹Die Affa hat so eine große, weiche Brust›, bemerkte ich als Fünfjähriger», hieß es im «Wendepunkt». «Woraufhin man mich fragte, ob ich das schön oder garstig fände. ‹Schön find ich’s grad nicht›, erwiderte ich sinnend. ‹Aber ich seh’s gern.›»[26] Eine heitere Anekdote, die viel aussagt über die körperliche Geborgenheit versprechende Muttergestalt, die Klaus Mann sich ersehnte. Die Frage ist allerdings, ob «die Affa» überhaupt jemals so existiert hat wie von ihm beschrieben. Zwölf Jahre soll sie im Hause Mann gedient haben, von 1906, dem Geburtsjahr von Klaus, bis ins letzte Kriegsjahr 1918. Das aber ist nicht nachweisbar.[27] Möglicherweise gab es zwei Dienstmädchen mit dem Vornamen Josefa, aus der Klaus Mann eine einzige Person machte, oder seine Erinnerung konstruierte aus vielen dienstbaren Geistern «die Affa». Josefa Kleinsgütl mochte eine reale Person gewesen sein. Bei «der Affa» Klaus Manns handelte es sich eher um eine fiktionalisierte Gestalt kindlichen Innenlebens, wofür auch spricht, dass «Affa» in Golo Manns Memoiren nur beiläufig erschien. Die Affa «war einfach immer dagewesen», hieß es in «Kind dieser Zeit» so apodiktisch kursiv wie trotzig-vorwurfsvoll.[28] Eine ewige Figur, inmitten aller Ur-Ängste eine Ehrfurcht gebietende Urmutter.

Den Platz der leiblichen Mutter konnte die Affa Katia Mann in der Erinnerung ihres ältesten Sohnes aber nicht streitig machen. 1915 wurde Klaus Mann neun Jahre alt. In diesem Jahr, als die deutschen Truppen an der Westfront erstmals Giftgas einsetzten, wäre der kleine Klaus fast gestorben. Ein unter langwierigen Komplikationen auftretender Blinddarmdurchbruch brachte ihn fast um, eine traumatische existentielle Erfahrung, die er nie vergaß.[29] Es begann vergleichsweise harmlos, im Verlauf aber spitzten sich die Ereignisse immer dramatischer zu. Zunächst wurde das jüngste der Mann-Kinder krank. Monika, damals etwa fünf Jahre alt, erlitt eine Blinddarmentzündung. Kurze Zeit später zeigte der sechsjährige Golo die gleichen Symptome, es folgten Mutter Katia, zuletzt Erika und Klaus. Alle fünf wurden mit derselben Diagnose ins Krankenhaus eingeliefert und operiert. Die Genesung verlief jeweils ohne Komplikationen, außer bei Klaus. Bei ihm wurde eine lebensgefährliche Bauchfellentzündung samt Darmverschlingung und Darmabszess diagnostiziert. Die Rekonvaleszenz dauerte viele Wochen, es gab mehrere Operationen, er wurde mehrmals aufgeschnitten, einen «aufgerissenen Leib» habe er gehabt, eine drastische Formulierung für seinen erschütternden Zustand.[30] Er magerte ab, musste künstlich ernährt werden, schwebte zwischen Leben und Tod. Lange wollte sich sein Zustand nicht verbessern. Ärzte und Krankenschwestern pflegten und umsorgten den moribunden Jungen. Aber keine Behandlung wollte anschlagen.

Ins Leben zurückgeholt wurde Aissi von seiner Mutter. So behauptete es jedenfalls «Kind dieser Zeit». Als keine medizinische Maßnahme mehr wirkte, soll es Katia Mann gewesen sein, berichtete der Sohn, «die auf den Gedanken kam, mich von Kopf bis Fuß mit Eau de Cologne einzureiben. (…) Der Körper empfing die Erfrischung. In der Nacht trat eine Krise zur Besserung ein.»[31] Wie soll man diese Erfolgstherapie nennen? Olfaktorisch, hypnotisch? Um eine wundertätige Heilung, in Gang gesetzt durch das Auflegen mütterlicher Hände auf den geschundenen Körper des Sohnes, schien es sich jedenfalls zu handeln. Was geschah, war jedoch mehr als eine Heilung, es war eine Wiedergeburt. Denn Klaus Mann kehrte aus einem annähernd bewusstlosen Dämmerzustand nach mehr als vierwöchigem Krankenhausaufenthalt endlich ins Leben zurück. Man fragt sich allerdings nicht nur, warum diese Episode im «Wendepunkt» entfiel, sondern auch, warum Thomas Mann von der wundertätigen Heilung seiner Frau nichts mitteilte. Zwar schrieb er im bewussten Zeitraum von Ende Mai bis Anfang Juli 1915 verschiedenen Briefpartnern von der verstörenden Erkrankung seiner Familie und besonders vom Elend seines Ältesten. An den Freund Ernst Bertram berichtete er etwa, dass «der kleine Klaus noch eine vierte oder fünfte allerschwerste Operation zu bestehen hatte».[32] Die Eingriffe seien erfolgreich verlaufen, hätten aber zu einer «vollständigen Lähmung des Verdauungsapparates» geführt. Eine zweite, im schlimmsten Fall tödliche Bauchfellentzündung habe sich glücklicherweise aber nicht entwickelt. Kaum sei Klaus außer Gefahr gewesen, sei die Mutter erkrankt, ergänzte Thomas Mann in seinem Brief. Vom mütterlichen Handauflegen war keine Rede. Weil dieser lebensrettende Akt so nicht stattgefunden hatte?

Es war wohl eher so, dass die traumatische Krankheitserfahrung des aufgerissenen Leibes eine Verklärung erfuhr. Heraus kam eine Wunschfantasie des erwachsenen Klaus Mann, die den Dämmer zwischen Leben und Tod in einen idealen Zustand verwandelte, traumverloren, angst- und konfliktfrei. In der Erinnerung verschmolz das Sanitätsauto, das ihn in die Klinik transportiert hatte, «zu einer geheimnisvollen Mischung aus Mutterleib, Wiege und Sarg».[33] Den mystischen Glückszustand eines solchen Nirwana sollte der erwachsene Klaus Mann vom Ende der zwanziger Jahre an für den Rest seines Lebens im Drogenrausch wiederfinden.

An dem lebenslang virulenten Wunsch, nicht aufwachen zu wollen in einer realen Welt, sondern Traumzustände vorzuziehen, hatte Klaus Manns Krankheit im Alter von neun Jahren gewiss Anteil. In seine Kindheitserinnerungen schlich sich der Tod als Dauergast in zweifacher Gestalt ein, der todkranke kleine Klaus wie der tote Bäckergeselle. Die beteiligten beiden Gestalten, ihre Hebammen, waren trügerisch verführerische Ur-Mütter und schufen eine komplexe kindliche Gefühlslage. Im Weiteren gingen Eros und Thanatos bei Klaus Mann eine unauflösbare Verwandtschaft ein. Ein weiteres schwerwiegendes Phänomen kam hinzu, das der familiären Hermetik.

Die merkwürdige binnenfamiliäre Solidarität, die sich 1915 in der kollektiven Blinddarmerkrankung zeigte – ein Spiel von Übertragung und Gegenübertragung, von fast hypnotischer gegenseitiger Beeinflussung, wovon 1915 nur der Vater verschont blieb –, war keine vorübergehende Erscheinung. Vielmehr kultivierte die Familie Mann ein Lebensmodell sozialer Autarkie. Klaus Mann fasste das später in einem einzigen Satz zusammen: «Wir konnten andere Kinder nicht leiden.»[34] Erst im Alter von zwölf Jahren hätten sie allmählich Freunde gewonnen. Vorher blieben die Mann-Kinder lieber unter sich und schufen sich durch ihre fantasievollen Spiele eine eigene Welt. Sie hatten nach der Einschulung kaum mit ihren Mitschülern zu tun: «Sie waren nicht eingeweiht in die Geheimnisse unserer Spiele; sie schienen eine andere Sprache als wir zu sprechen.»[35]

Das von den beiden ältesten Kindern Erika und Klaus erfundene «Gro-Schie-Spiel» schuf eine Kinderwelt, in der kein Fremder etwas zu suchen hatte. «Gro-Schie» oder auch «Gro-Schi» bedeutete «großes Schiff» – die Welt, die sich die Kinder auf der Grundlage eines Kinderbuches ausgedacht hatten, fand Platz auf einem Ozeandampfer. Maßgeblich war dabei die «zugleich romantische und mondän-luxuriöse Sphäre» solch eines Schiffes, gewissermaßen eine spielerische Verdoppelung der häuslichen Umgebung.[36] Mithilfe zahlreicher Puppen wurden von den Kindern selbst erfundene Dramen, Legenden und Mythen inszeniert und dargestellt. Diese Kreativität zeugte vom enormen Einfluss des bildungsbürgerlichen Elternhauses auf die kindliche Einbildungskraft. Sie beförderte auch Erikas Ausbildung zur Schauspielerin in den zwanziger Jahren sowie Klaus’ Schriftstellerexistenz. Das Gro-Schie-Spiel repräsentierte nicht nur ein Familienleben in einer sozialen, sondern auch emotionalen Abgeschlossenheit mit gravierenden Folgen. Klaus Manns Erwachsenenleben machte den Eindruck, er, der häufig mit dem Dampfer den Ozean zwischen Europa und Amerika überquerte, habe das kapselgleiche Kinderschiff nie wirklich verlassen. Dass die Mann-Kinder ein Vokabular erfanden, das häufig nur der innerste Familienkreis verstand, war da folgerichtig. Die Geheimwelt des großen Schiffes brauchte eine Geheimsprache. Das Kinderwort «üsis», gleichbedeutend mit rührend, putzig, angenehm, behielt für immer Gültigkeit. «Üsis» wurde eine häufig gebrauchte familiäre Formel, die auch in Briefen oder Tagebüchern der Erwachsenen Anwendung fand.

Sobald Klaus Mann Lesen und Schreiben gelernt hatte, begann er, sich hemmungslos diesen beiden Tätigkeiten hinzugeben. Bereits als Kind verschlang er Gesamtausgaben von welchem Klassiker auch immer und füllte mit selbst erdichteten Balladen, Dramen, Skizzen und Possen die Seiten ungezählter Schulhefte. Diese an Schreib- und Lesezwang grenzende Manie hielt fast ein Leben lang an und hatte viel mit einem magischen Beschwören und Bannen von Geistern und Ängsten noch des Erwachsenen zu tun. Exzessives Schreiben und Lesen war für ihn schon als Kind und Jugendlicher eine gute Möglichkeit, den profanen Alltag hinter sich zu lassen und sich in fiktive Wirklichkeiten einzuspinnen. Zwar waren die Mann-Kinder nach außen abgekapselt, innerhalb der Gruppe aber musste sich der Einzelne umso weniger vom anderen abgrenzen. Es gab ein starkes Gruppen-Ich, aber ein unscharfes individuelles Ich-Bewusstsein. Das galt besonders für Klaus und Erika beziehungsweise für Klaus’ Verhältnis zu seiner Schwester. Zu ihr unterhielt er lebenslang ein osmotisches Verhältnis, niemanden liebte er mehr als die große Schwester. Die Individuation, die Entwicklung eines von anderen unabhängigen, abgegrenzten Selbst, hat der erwachsene Klaus Mann lebenslang als Fluch verstanden und in vielen seiner literarischen Werke dargestellt.

Ein besonderes Kriegskind

Schon früh besaß Klaus Mann eine klare Vorstellung davon, dass er nicht nur in eine Krisenzeit hineingeboren worden war, sondern auch einer Krisengeneration angehörte. In diesem Sinne äußerte er sich seit Mitte der zwanziger Jahre öffentlich in zahlreichen Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln. Die prägenden Erlebnisse seiner Generation, die gefährdenden Schocks, die diese erlebt hatte, waren ihm in aller Deutlichkeit bewusst – der Erste Weltkrieg, die Revolution 1918, die Hyperinflation von 1923. Im zeitgenössischen Diskurs wurde die Generation, der Klaus Mann angehörte, geboren am 18. November 1906 in München, als Kriegsjugendgeneration bezeichnet. Der Begriff stammte von Ernst Günther Gründel, zunächst aktiv in der Jugendbewegung, später Mitglied des rechtskonservativen, antikapitalistischen Tat-Kreises. 1932 veröffentlichte er, als Dreißigjähriger, «Die Sendung der jungen Generation», «Versuch einer umfassenden revolutionären Sinndeutung der Krise», lautete die anspruchsvolle Unterzeile. In diesem Buch unterschied der Verfasser drei Vorkriegsgenerationen. Die junge Frontgeneration umfasste die vor 1900 geborenen, noch unfertigen, jungen Männer um die zwanzig, die ihr prägendes Erlebnis im Kampfeinsatz an den Fronten des Ersten Weltkrieges erfuhren. Die nach 1910 Geborenen gehörten bereits zur Nachkriegsgeneration, der Weltkrieg berührte weder ihr Denken noch Empfinden tiefer. Die wichtigste, weil größte Gruppe stellte die Kriegsjugendgeneration dar, die zwischen 1900 und 1910 geborenen Jahrgänge. Deren Entwicklungsjahre wurden ausnahmslos bestimmt durch die Brüche der Jahre 1914, 1918 und 1923. Berühmt-berüchtigt wurde die Kriegsjugendgeneration hauptsächlich durch die ihr von Gründel attestierten Charaktereigenschaften der Härte, Kühle, Sachlichkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Verschlossenheit, sogar der Erbarmungslosigkeit.[37] Das war nichts anderes als ein Frontkämpferideal – hier nun verklärt zur zivilen Tugend. Die blutigen Materialschlachten des Großen Krieges hatten sie nicht erlebt. Aber der Gefühlspanzer, den sich diese Generation zulegte, war Ausdruck eines Lebensgefühls, das Desillusionierung nur durch Härte zu überstehen glaubte.

Klaus Mann stellte das ganze Gegenteil von Härte, Kühle und Sachlichkeit dar, von Erbarmungslosigkeit gar nicht zu reden. Er war ein untypischer Vertreter der Kriegsjugendgeneration. Aber auch er verfügte über vergleichbare Erlebnisse. Den Krieg, seine Entwicklung und seine Auswirkungen, erlebte er an der Heimatfront aus kindlicher Perspektive. Dank zahlreicher militärischer Anfangserfolge der Mittelmächte war der Ausbruch des Krieges zunächst von manch nationalistisch-revanchistischen Hochgefühlen begleitet. Im August 1914 war Klaus Mann sieben Jahre alt, ein Schulkind, das «(…) nachmittags zur nächsten Ecke (ging), um den Tagesbericht zu lesen. 2000 Gefangene an der Ostfront gemacht, triumphales Vorrücken im Westen: immer gab es nur Siege. Die großen Siege waren so ähnlich wie die hohen Feiertage. Als Hindenburg die kolossale Sache in den Masurischen Sümpfen gemacht hatte, fühlten die Kinder sich hochgestimmt wie am Heiligen Abend.»[38] Erika und Klaus erfreuten sich an den «Kitschpostkarten …, auf denen der bärtige Feldgraue das Mädchen in der properen Schürze herzte, oder Katzelmacher, Franzmann und der Engländer, den Gott strafen sollte, als abscheuliche Narren anschaulich verhöhnt wurden».[39] Dass den Kindern nicht auffiel, dass man auf den Straßen kaum noch Männer sah und deren traditionelle Tätigkeiten wie Schaffner oder Chauffeur von Frauen ausgeübt wurden, hing auch damit zusammen, dass ihr Vater zu Hause geblieben war. Thomas Mann ging seinen üblichen Arbeiten nach und repräsentierte wie eh und je das Familienoberhaupt. Er war bei Kriegsbeginn bereits neununddreißig Jahre alt und im August 1914 ausgemustert worden. Dazu hatte ihm – ohne sein Zutun – ein den schönen Künsten ergebener Stabsarzt verholfen, wie er in einem Brief dem Freund Paul Amann mitteilte.[40]

Dennoch änderten sich die gewohnten Verhältnisse drastisch. Den ersten Einschnitt stellte das Jahr 1916 dar, ein Wendepunkt im Verlauf des Ersten Weltkriegs. Der Steckrüben- oder Hungerwinter 1916/17 ging auf ein über die Mittelmächte verhängtes englisches Handelsembargo zurück. Die Folge war Lebensmittelrationierung, auch die Dinge des täglichen Gebrauchs wurden knapper. Bald fehlte es an Schuhen, und die Mann-Kinder mussten sich daran gewöhnen, fast das ganze Jahr barfuß zu gehen. Auch die Kohlevorräte waren begrenzt, man konnte zu Hause nur mehr ersatzweise mit eisernen Öfchen einzelne Zimmer beheizen. Schulunterricht fand winters schichtweise statt, jede zweite Anstalt war geschlossen. Schlimm war die gräuliche Ersatzseife, schlimmer noch stand es um die Lebensmittelversorgung. Hamstern und stundenlanges Schlangestehen waren für die Bevölkerung an der Tagesordnung. Eier, Butter, Fleisch, Wurst, Schinken wurden zur Mangelware. Auch die Kinder der Manns halfen mit, Essbares nach Hause zu bringen. Die Eier, die Klaus und Erika eines kalten Wintertages ergattert hatten, fielen ihnen jedoch aus den klammen Händen, zerbrachen und zerrannen auf den Pflastersteinen. Kleine, aber prägende Kindheitsereignisse.

Klaus Mann behauptete zwar, dass Erika und er von den Auswirkungen des Krieges nicht viel gemerkt hätten. «Es muß gesagt werden», erinnerte er sich zu Beginn der dreißiger Jahre, «daß wir trotz dem ungenügenden und schlechten Essen niemals ernstlich unter der Katastrophe gelitten haben.»[41] Immerhin, eine Katastrophe war es. Zwar hatte die Familie bis zum Steckrübenwinter nicht unter Mangel zu leiden. Aber auch die Manns hatten Unpässlichkeiten zu ertragen, denn man «hatte sehr wenig Geld. Es rechnet zu den großen Lebensleistungen unserer wunderbaren Mutter», heißt es in «Kind dieser Zeit», «daß sie während dieser Jahre unseren Haushalt mit einem erstaunlichen Minimum von Mitteln überhaupt aufrecht erhielt.»[42] Es war schwierig, wie sich auch Katia Mann im hohen Alter von fast neunzig Jahren erinnerte, vier heranwachsende Kinder zu ernähren. «Ich bin da wirklich den ganzen Tag mit dem Fahrrad in München herumgefahren, um da oder dort etwas aufzutreiben; wir wollten absolut mit dem Schwarzmarkt nichts zu tun haben. Aber schließlich ging gar nichts mehr.»[43]

Gemessen am Vorkriegsniveau, war die Familie Mann wesentlich Besseres gewohnt. Dank der Berühmtheit des Vaters, vor allem aber der Herkunft seiner Frau aus dem Münchner Großbürgertum gehörten die Manns zu den oberen Tausend oder sogar nur Hundert der bayerischen Residenzstadt. Katharina Hedwig Mann, geborene Pringsheim, genannt Katia, war neben vier Brüdern die einzige Tochter der Eheleute Alfred und Hedwig Pringsheim. Katias Mutter, gebürtige Berlinerin, war die Tochter der bekannten Frauenrechtlerin und Schriftstellerin Hedwig Dohm. Schon im Salon ihrer Eltern hatten sich diverse Vertreter der kulturellen Elite versammelt, unter anderem Franz Liszt oder die feministisch orientierte Schriftstellerin Fanny Lewald. Hedwig war von Beruf Schauspielerin und bis zu ihrer Heirat auf der berühmten Bühne des Hoftheaters in Meiningen zu sehen. Katias Vater Alfred, aus einer begüterten schlesischen Kaufmannsfamilie stammend, war eine musikalisch-naturwissenschaftliche Doppelbegabung, seit 1901 Professor für Mathematik an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Es spricht für sich, dass die Malerfürsten Kaulbach und Lenbach Katia mehrfach gemalt hatten. Lenbach porträtierte sie als Kind und Jugendliche, von Kaulbach stammte der berühmte «Kinderkarneval». Er zeigte alle fünf Pringsheim-Kinder im Pierrot-Kostüm. Ein bezauberndes Bild, Thomas Mann besaß eine Reproduktion, noch bevor er seine zukünftige Frau kennenlernte. Katia war nicht nur eine ungewöhnlich schöne junge Frau, sie war auch mit hervorragenden intellektuellen Gaben versehen.

Die luxuriöse Villa Pringsheim, erbaut im Neorenaissance-Stil, glich, den Beschreibungen Klaus Manns zufolge, eher einem Museum als einem Wohnhaus. Alfred Pringsheim, bekannter Mäzen, besaß neben anderen Kunstschätzen eine umfangreiche Majolika-Sammlung. Es war üblich in der Familie Mann, jeden Sonntag bei den Großeltern Pringsheim zum Mittagessen und zum Tee zu erscheinen und den Nachmittag in der Arcisstraße zu verbringen. In der zweiten Hälfte des Weltkrieges wie in den ersten Jahren der Nachkriegszeit ging es auch dort immer bescheidener zu. Ofei und Offi, wie die Großeltern von den Kindern genannt wurden, mussten arg haushalten. Es gab kaum noch Fleisch, auf das Kleiebrot strich man Margarine anstatt Butter, Kunst- anstelle von Bienenhonig. Noch bis in die Nachkriegszeit hinein brachte die Familie Mann zu ihren Sonntagsbesuchen bei den Pringsheims ihr eigenes Brot mit, weil die Großeltern nichts abgeben konnten. Der große Glanz der Vorkriegszeit war vorbei, München leuchtete nicht mehr.

Exzesse der Nachkriegszeit: Eine Jugend wird böse

Das Jahr 1919 war für Klaus Mann wegen der Kriegsniederlage des Deutschen Reiches, der gescheiterten Revolution und dem Ende der Räterepublik von großer Bedeutung. Er wurde zum kindlichen Zeitzeugen großer geschichtlicher Ereignisse. Um das volle Ausmaß der Geschehnisse zu begreifen, war er mit dreizehn Jahren aber noch zu jung. In die Welt der Erwachsenen trat er jetzt erst ein, und das geschah damals ritualisierter als heute. Ein kleines, aber wichtiges Initiationsritual war der Schnitt seiner Haare. Bislang hatte er die gleiche halblange Pagenfrisur getragen wie seine Geschwister. Diese Haartracht behandelte Jungen und Mädchen gleich, ohne Geschlechtsunterschied. Mit dreizehn Jahren erhielt Klaus eine richtige Jungensfrisur mit Seitenscheitel, Zeichen eines neuen Lebensabschnittes und ein Verweis auf die männliche Rolle, in die sich der pubertierende Knabe von nun an einüben sollte. Die Leinenkittel mit Stickereien, die Klaus, Erika, Golo und Monika trugen, als sie kleiner waren, waren schon aufgefallen. Die Reformkleidung aus den Münchener Werkstätten fiel aus dem Rahmen der damals üblichen Kinderbekleidung, und ob dieser Kluft wurden die Geschwister häufig gehänselt. Für die Mädchen waren die Kittel blau, für ihre Brüder rot, was ebenfalls gegen die Konvention verstieß. Klaus und seine Geschwister traten schon im Kindesalter anders auf, gaben sich apart und erregten damit Aufsehen. Auf den Fotos des dreizehnjährigen Klaus tritt ein gar nicht verträumt erscheinender, mit seinen jüngeren Geschwistern spielender Junge auf, wach und gegenwärtig wirkend, mitunter sogar frech. Man erblickt einen hübschen, freundlichen Jungen im Matrosenanzug oder trachtenähnlicher Kleidung, er hat ein schönes, ovales Gesicht und scheint die Augen seiner Mutter geerbt zu haben. Mit dem sich deutlich vor der Kamera inszenierenden jungen Mann drei, vier Jahre später wie auch dem Erwachsenen schien er so gar nichts zu tun zu haben.

Das Ende des Ersten Weltkriegs fiel mit Klaus Manns beginnender Pubertät wie der seiner Schwester Erika zusammen. Das Kindheitsende der Geschwister wurde begleitet vom endgültigen Untergang der europäischen Kaiserreiche, die proletarische Revolution drohte. Zu den weltgeschichtlichen Brüchen kamen entwicklungsgeschichtliche, eine neue Lebensphase begann, verbunden mit großen Unsicherheiten. Die Familie Mann erfuhr 1918 aber auch eine private Erschütterung der Werte von Vertrauen und Beständigkeit. Schuld daran war «die Affa». Im Revolutionsjahr, behauptete Klaus Mann, sei es zu einem verstörenden Vorfall gekommen. Schon länger gingen Gerüchte unter den anderen Hausangestellten um. Nun stellte sich heraus, dass es keine üble Nachrede war. Die so lange verehrte, loyale Helferin hatte das Vertrauen von Thomas und Katia Mann gründlich missbraucht. Affa entpuppte sich als notorische Diebin. Als Katia Mann ihr Zimmer aufschließen ließ, türmte sich dort ein Warenlager diverser Gegenstände, die seit langem vermisst wurden. Vasen, Spielzeuge, Bettwäsche, Weinflaschen, Bücher des Vaters, sogar sein Spazierstock.

Und dann «(geschah) das Ungeheuerliche (…): sie schlug nach ihm (dem Vater, tm) mit geballter Faust und hätte ihm vielleicht das Nasenbein zertrümmert, wäre er nicht mit überraschender Geistesgegenwart beiseite gesprungen».[44] Den Untergang des Hauses Mann bedeutete dieser Klassenkampf zwischen dem Dienstmädchen und ihrem Herrn zwar nicht. Ein Schock war der Zwischenfall aber doch. Hinzu kam das hartnäckige Leugnen der Übeltäterin. Mit den Tatsachen konfrontiert, stritt Affa den Diebstahl ab. Sie behauptete, bei dem Diebesgut handele es sich um Geschenke, vor Gericht inszenierte sie später eine dramatische Szene, beschuldigte ihre Arbeitgeber der Misshandlung – und wurde freigesprochen. Selbstverständlich wurde Affa gekündigt, nie wieder setzte sie einen Fuß in die Villa im Herzogpark. Verschwunden aber war sie nicht, sie entwickelte sich zum familiären Dämon. Katia und die Kinder fühlten sich nach ihrer Entlassung verfolgt, meinten, sie würde ihnen im Dunklen vor dem Haus auflauern, sie ermorden wollen. Eines Tages fuhren Katia und Erika Mann mit ihr zufällig im selben Trambahnwaggon. Daraufhin spuckte «die Affa» vor den beiden «ausführlich und mit haßverzerrtem Gesicht» aus.[45] Einige Zeit später erschien eine verwitwete Dame in der Poschingerstraße, um Katia Mann zu berichten, Affa sei die lebenslange Geliebte ihres soeben verstorbenen Mannes gewesen, eine Liaison, die bereits vor der Eheschließung bestanden habe und bis zum Tod des Gatten weitergeführt worden sei.

Bajuwarisch: Klaus Mann auf dem Balkon der geliebten «Poschi», dem Elternhaus in der Poschingerstraße 1 in München, etwa 1923.

Was war «die Affa» – ein weiblicher Charon, die mit dem Tod bekannt machte, eine Megäre, die den großen Thomas Mann zu stürzen drohte, eine Messalina mit schöner großer Brust und einem heimlichen Liebhaber? Größer als das Leben war sie auf jeden Fall, zumindest in Klaus Manns Erinnerung. Unübersehbar, dass hier diverse Negativbilder der Weiblichkeit auf eine Figur projiziert wurden. Gewiss spielte hier auch die Revolution von 1918/19 hinein, die München zu einer Räterepublik verholfen hatte, die im Mai 1919 blutig gestürzt wurde. Die Vorgänge, die der Schuljunge Klaus teils vom Hörensagen aus den Gesprächen der Erwachsenen, teils als Augenzeuge erlebte, blieben ihm im Gedächtnis. Neben der «Bubenfrisur», die er geschnitten bekam, war das die Erschießung zweier Spartakisten im Schulhof seines Gymnasiums, der eine angeblich erst siebzehn Jahre alt.[46] Mag sein, dass all dies auf «die Affa» projiziert wurde. Sie bedeutete allerdings weit mehr als den Einbruch roher proletarischer Gewalt in die emotionale Autarkie der Familie Mann, mehr als den erwachenden Sexus. Für Klaus war «die Affa» nicht mehr und nicht weniger als «das böse Prinzip» schlechthin.[47] Solch ein Mephistopheles war sowohl bedrohlich als auch reizvoll und verlockend, wie sich bald herausstellen sollte.

In den ersten Nachkriegsjahren vergrößerte sich die Familie Mann. Elisabeth, das Lieblingskind des Vaters, wurde 1918 geboren, der Sohn Michael, das letzte der Mann-Kinder, ein Jahr später. In dieser Zeit begann sich der Lebenskreis der älteren Kinder zu erweitern. Klaus und Erika gewannen erstmals Freunde, darunter einige feste Freundschaften. Dazu zählte an erster Stelle Richard Hallgarten, genannt Ricki, ein Jahr älter als Klaus. Die Hallgartens wohnten in der Nachbarschaft der Mann-Villa, eine protestantische und seit langem assimilierte jüdische Familie. Eng befreundet waren Klaus und Erika auch mit den beiden Töchtern des Dirigenten Bruno Walter, Gretel und Lotte. Mit Ricki sowie Gretel und Lotte schlossen sich Erika, Klaus und Golo zum 1. Januar 1919 zum «Laienbund Deutscher Mimiker» zusammen. Zu dieser Gruppe stießen peu à peu weitere jugendliche Theaterbegeisterte wie Lisbeth und Karl Geffcken, Kinder des Malers Walter Geffcken. Hinzu kam der spätere Schriftsteller Wilhelm Emanuel Süskind, ein enger Freund von Erika und Klaus während der Zeit der Weimarer Republik. Mit dabei war auch Gerta Marcks, Tochter des Historikers Erich Marcks.

Zweck des «Laienbundes» war die Einstudierung und Aufführung von Stücken, jetzt aber nicht mehr selbst erfunden wie in der kindlichen «Gro-Schie»-Phase. Inszeniert wurde vielmehr aus dem Fundus der Dramen- und Literaturgeschichte. Ein Mimik-Buch wurde angelegt, das die theatralischen Aktivitäten des Bundes chronologisch säuberlich verzeichnete. Als Erstes wurde die Posse «Die Gouvernante» von Theodor Körner inszeniert, es folgten Kotzebue, Molière, Shakespeare, ein anspruchsvolles, ehrgeiziges Programm. Kostüme und Perücken lieh man aus, auch an Schminke fehlte es nicht, irgendwann wurde eine Art Podium mit Kulissen gebaut. Das alles muss wunderbar und beglückend und häufig auch höchst skurril und ergötzlich gewesen sein. Einen Höhepunkt stellte wohl die Aufführung von Lessings «Minna von Barnhelm» dar, in der der ob seiner angeblich unschönen Gesichtszüge häufig verspottete Golo in einer Frauenrolle einen berückenden Eindruck hinterließ.

Das Publikum setzte sich aus den Eltern und deren Freunden zusammen, die Aufführungen fanden jeweils in einer ihrer Villen statt. Kritiker, die ihre Rezensionen schriftlich niederlegten, waren ebenfalls zur Stelle, ein Part für die Väter. Bruno Walter etwa rezensierte Kotzebues «Schneider Fips», Thomas Mann lieferte eine heitere, (selbst-)ironische Besprechung gleich der ersten Aufführung von «Gouvernante». In dieser Zeit steigerte Klaus Mann seinen Lesekonsum ins Schwindelerregende, verschlang angeblich täglich ein Buch, schrieb selbst wie besessen «Theaterstücke; Verse und Romane», auch «Märchendramen», die der «Laienbund» aufführen sollte.[48] Als ihm die Mutter eines Tages mangelndes Bühnentalent bescheinigte, gab er den Wunsch nach dem Schauspielerberuf auf und beschloss, lieber Dichter zu werden. Es folgte der Eintrag in sein Tagebuch: «Ich möchte so gerne berühmt werden.»[49]

Fanatisch ernst hätten sie als Jugendliche das Theaterspielen damals genommen, so Klaus Mann in «Kind dieser Zeit». Es galt ein übersteigertes Nachahmungsprinzip – es genauso machen zu wollen wie im echten Theater. Gleichzeitig aber begannen sie, die Ordnung der Erwachsenenwelt nicht weniger vehement zu unterlaufen – mithilfe des Theaters. Die Eltern Katia und Thomas Mann waren sich einig mit insbesondere Elsa Walter, alle drei befürchteten, der «Laienbund» sei zu nichts anderem ins Leben gerufen worden, als möglichst viel Unfug anzustellen. Wie um beweisen zu wollen, dass die Lust dort beginnt, wo das Verbot sitzt, machten sich Erika, Klaus, Gretel und Lotte und ein paar andere Jugendliche auf den Weg einer anarchischen Entfesselung. Das Mittel war die Schauspielerei, die Werkzeuge Maske, Verstellung und Verkleidung. Theater fand nicht mehr nur auf der Bühne, sondern im Leben statt, als ob der Ausnahmezustand eines ewigen Münchner Faschings herrschte. Die «Herzogpark-Bande» nannte sich die Gruppe nach ihrem Wohnviertel. Sie soll gefürchtet gewesen sein. Klaus Mann nannte sie gar «Horde».[50] Ihr Daseinszweck war die konsequente Übertretung von Verboten. Über den Protest pubertärer Jugendlicher gegen die Elternwelt gingen ihre Aktivitäten allerdings hinaus. Was die jungen Leute anstellten, war destruktiv hinterhältig und bis hin zum Gesetzesbruch kriminell.

Zu den harmloseren Scherzen gehörte die Lektüre literarischer Werke, die die Eltern verboten hatten, etwa Schnitzlers «Reigen», das Skandalstück der Zeit. Zu den Übertretungen zählte auch, sich heimlich Zutritt in Thomas Manns Arbeitszimmer zu verschaffen, das unbetretbare Heiligtum. Umso verruchter war es, just dort Wedekind-Lieder beim Genuss von Likör zu rezitieren und die Schreibfläche zu besudeln. Aufsehenerregender war es, mit grotesken Gesten um Straßenpassanten herumzutanzen und sie hexenähnlich grimassierend anzufallen. «Die Mannskinder kommen, die Mannskinder kommen!», soll es geheißen haben, sobald die Herzogpark-Bande in Sichtweite kam.[51] Das mochte noch als jugendliches Provozieren der üblichen Art angehen. Schlimmer war es, wenn die fünfzehn-, sechzehnjährige Erika ihr schauspielerisches Talent nutzte, am Telefon ihre Stimme verstellte und die Angerufenen durch allerhand Lügen in die peinlichsten Situationen brachte. Opfer solchen Schabernacks wurde auch der Onkel Heinrich Mann. Man bestellte ihn mit verstellter Stimme in das Hotel Vier Jahreszeiten, eines der besten Münchens, dort warte angeblich der berühmte Literaturkritiker Maximilian Harden auf ihn. Am schlimmsten waren die Diebstähle. In Geschäften hielten die Mannskinder und ihre Freunde die Ladenmädchen zum Narren und traten verkleidet in den Gewändern hochherrschaftlicher Kunden auf. Während etwa Erika als hochnäsige Baronin die Verkäuferin mit Fragen nach den ausgefallensten Dingen ablenkte, stopften sich die übrigen Bandenmitglieder die Taschen voll. Geklaut wurden anfangs «Pralinés, Schokoladetafeln, Marzipaneier» (…); bald ging die Gang zu «Parfümflaschen, Büchern, Seife und ganz kleinen Baumkuchen über».[52] Die Raubzüge gipfelten in einem Festmahl, bei dem ausschließlich Diebesgut konsumiert wurde, Schinken, Kuchen, Orangen, Kräuterlikör.

Was hatte es mit dieser Diebeslust, den notorischen Lügereien und den teils aggressiven Gemeinheiten auf sich? Es war wohl auch so etwas wie Wohlstandsverwahrlosung. 1920/21, als die Herzogpark-Bande ihr Unwesen trieb, waren Katia und Thomas Mann häufig abwesend. Man konnte, wie Klaus Mann es selbst tat, die Pubertätskrise als Ausdruck der allgemeinen sozialen wie moralischen Krise der ersten Nachkriegsjahre verstehen. Es gab aber auch hausgemachte familiäre Ursachen. Im Sommer und Herbst 1920 erholte sich Katia Mann in Oberstdorf und Oberammergau; Thomas Mann war mit seiner Arbeit am «Zauberberg» außerhalb Münchens beschäftigt, im Herbst wie in den ersten beiden Monaten des Jahres 1921 begab er sich auf Vortragsreise, im Sommer erfolgte eine einmonatige Reise mit Katia nach Norddeutschland. Im Januar 1922 verreiste das Ehepaar abermals, dieses Mal nach Wien, Budapest, Prag, Brünn.[53] Bei keiner dieser Reisen waren die Kinder dabei. Erika als Ältester waren die Schlüssel anvertraut worden, aber die «Eri» war damals keine siebzehn Jahre alt. Die sechs Kinder blieben weitgehend auf sich gestellt beziehungsweise in der Obhut der Hausangestellten. Die pubertierenden Ältesten genossen ihre Freiheit ohne die Eltern. Aber haben die jüngeren Kinder nicht auch unter deren Abwesenheit gelitten? Ein Beweggrund der Diebeszüge mag gewesen sein, dass Erika, Klaus, Golo und ihre Freunde auf diese Weise sich einiges von dem verschafften, worauf sie während der Kriegsjahre hatten verzichten müssen. Psychologisch betrachtet, verschafften sich die Geschwister Zuwendung in materieller Form und beschenkten sich selbst, mit Diebesgut. Damit verhielten sie sich mitsamt ihrer Entourage gegenüber ihren elterlichen Autoritäten kaum anders, als sich «die Affa» gegenüber ihrer Herrschaft verhalten hatte. Auch sie hatte gestohlen und Diebesgut angehäuft, auch sie war wie eine Furie oder Hexe aufgetreten. Dass man böse sein und böse handeln konnte, berichtete Klaus Mann in «Kind dieser Zeit» rückblickend, sei zu Beginn der zwanziger Jahre eine faszinierende, verlockende Entdeckung und Anlass gewesen, nach dem Bösen zu suchen, wo immer man es finden konnte. Blitzen hier nicht doch Härte und Fühllosigkeit als Charaktereigenschaften der Kriegsjugendgeneration auf, die Ernst Günther Gründel beschrieb?

Das dämonische Treiben der Affa hatte sich zur Handlungsanweisung entwickelt. Befand man sich erst einmal im Bannkreise des Bösen, erschien Mephisto in immer neuer Gestalt. Die Jugendlichen entdeckten «den Sport des Tischrückens», die spiritistische Seelenbeschwörung, bei der man angeblich mit Verstorbenen in Kontakt treten konnte, diese abergläubische Praxis war damals en vogue. Auch Thomas Mann nahm 1923 an solchen Sitzungen in München teil; er verarbeitete seine Erfahrungen in dem Essay «Okkulte Erlebnisse» wie auch im «Zauberberg». Vor allem Ricki und Golo sollen bei ihren Versuchen «in eine krampfartige Verzückung, eine hysterische Trance» verfallen sein.[54] Das klingt bizarr, besonders bei dem damals erst etwa zwölf Jahre alten Golo. Hinzu kamen die Lektüre immer neuer verbotener Bücher, der zunehmende Genuss alkoholischer Getränke, der Besuch verbotener Orte, neue Bekanntschaften. Albert Fischel, genannt Bert, war ein junger Schauspieler am Bayerischen Staatstheater. Der Mimik-Bund schloss mit ihm Freundschaft, entfaltete einen wahren Kult um ihn, er war ein Idol vor allem für Klaus, gewiss zeigte sich da eine erste homoerotische Regung. Die Unternehmungen mit Bert wurden vor allem dadurch böse, dass die Bekanntschaft vor den Eltern geheim gehalten wurde. Dazu bestand kein sachlicher Grund. Es war einfach reizvoll zu lügen und zu verschweigen, dass man sich nachts aus dem Haus schlich und den Schauspieler in dessen Wohnung zum Tee oder in seiner Theatergarderobe besuchte und dort Sekt trank. Es war ein Geheimnis – und was ist reizvoller in der jugendlichen Zeit, in der die wahren Geheimnisse des Lebens, die ja alle mit Liebe, Sex und Tod zu tun haben, noch in der Ferne sind, als sich selbst auf diese Weise geheimnisvoll, tief, «erwachsen» zu machen? Außerdem deklamierte der junge Mann hinreißend Wilde, Huysmans oder die «trunkene Lyrik Georg Trakls».[55] Das war alles ziemlich pubertär und klingt in heutigen Ohren harmlos. Auch Klaus Mann fand das Treiben rückblickend kindisch. Allerdings stand dieses «Böse» 1932 in der Autobiographie des erst Fünfundzwanzigjährigen im Mittelpunkt. «Kind der Zeit» war vieles, Lebensbeichte, Selbstdarstellung, Suche nach Ruhm. Aber die Bekenntnisse waren auch der Versuch, unter dem Eindruck sich zuspitzender politischer Verhältnisse der Verführungskraft des Bösen wenn nicht abzuschwören, so wenigstens damit einen Umgang zu finden. Das jedoch gelang Klaus Mann nicht. Nach dem Dienstmädchen Affa war der Schauspieler Bert Fischel ein weiterer dämonischer Verführer in einer ganzen Reihe ähnlicher Figuren, die in den dreißiger und vierziger Jahren auftraten und Klaus Mann zu schaffen machten.

Ein Schriftstellersohn in der Schule

Die Eltern durch groben Unfug zu provozieren, das gelang Klaus und Erika. Nachdem sämtliche Schandtaten ruchbar geworden waren, wurden die beiden Geschwister, probates Mittel besser verdienender Familien, in Internate verbannt. Erika und Klaus waren 1912 gemeinsam eingeschult worden. Die ältere Schwester hatte zu diesem Zeitpunkt bereits ein Jahr Privatunterricht hinter sich. Von nun an folgten diverse Schulwechsel. Den Anfang in München machte das «Institut des Fräulein Ebermayer, eine sehr feine, strenge und dabei etwas muffige kleine Anstalt».[56] Zwei Jahre später wechselten die Geschwister in die öffentliche Bogenhausener Volksschule, wie Grundschulen damals hießen. Dort ging es offenbar weniger streng und konkurrenzhaft zu. Es gab «lustigere Buben-Freunde» als bei Fräulein Ebermayer, außerdem war «Erika beinah immer mit uns Buben», auch bei den Raufereien.[57] Unzertrennlich waren Klaus und Erika wohl schon vorher, nun aber führte die Unzertrennlichkeit bald zu einem Rollentausch. Bei den Raufereien war Klaus wohl eher wehrlos, deshalb schützte Erika ihren Bruder vor Grobheiten durch «amazonenhaftes Eingreifen».[58] Die männlich zupackende Erika, der weiblich zarte Klaus, diese zukünftigen Rollen zeichneten sich hier ab. Erika war auch sozialer als Klaus. Sie besaß ein großes Nachahmungstalent und beherrschte den bayerischen Dialekt. Klaus hingegen nicht, seine Klassenkameraden hielten ihn deshalb «für einen ‹Saupreußen›», in München kein angenehmes Attribut.[59] Schon in der Grundschule war Klaus anscheinend der Außenseiter, ein Status, unter dem er nicht nur litt, sondern den er als Erwachsener auch zu stilisieren wusste.

An das ehrwürdige Wilhelms-Gymnasium, das älteste seiner Art in München, erinnerte sich Klaus Mann nur mit «gelangweilter Gleichgültigkeit».[60]