19,99 €

Mehr erfahren.

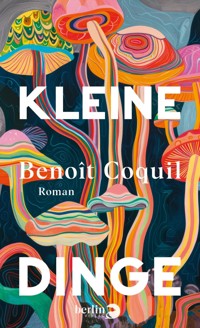

- Herausgeber: eBook Berlin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein Roman wie ein Trip – und doch ist alles wahr Er ist ein unscheinbarer Kerl, doch unter seinem spitzen Hut verbergen sich mächtige Kräfte. ›Kleine Dinge‹ beschreibt die geradezu magische Geschichte der Entdeckung von Psilocybe, den halluzinogenen Pilzen. Manches daran scheint einem Disneyfilm entsprungen: die exzentrischen Forscher (ein amerikanischer Bankier und seine russische Frau), die Schamanin María Sabina, Hüterin des heiligen Ritus ... Auf den Weg der »gringos« zu den Wunder-Pilzen in Mexiko folgt der Weg der »kleinen Dinge« gen Westen – wie sie als Magic Mushrooms unter Hippies und den Prominenten der Sixties Furore machten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:

www.berlinverlag.de

Übersetzung aus dem Französischen von Till Bardoux

© Éditions Payot & Rivages 2023, Titel der französischen Originalausgabe: Benoît Coquil, »Petites Choses«, Éditions Payot & Rivages, Paris 2023

© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin/München 2025

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Covergestaltung und -abbildung: zero-media.net, München

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

1

I

A Short Cut to Mushrooms

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

II

Huautla Wonderland

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

1

Die Drogen langweilen uns mit ihrem Paradies.

Sie sollten uns lieber etwas mehr Wissen vermitteln.

Wir leben nicht in paradiesischen Zeiten.

Henri Michaux, Erkenntnis durch Abgründe

Seht her: Psilocybe.

Psilocybe, schön aufrecht auf der Erde, kaum größer als ein Däumling.

Psilocybe der Diskrete, der nicht viel hermacht. Er wird leicht übersehen. Ein Körper rank und schlank, wie aus einem Guss, obenauf ein schlichter, beigebraun erdiger Hut, am Rand ein wenig abgewetzt. Meistens werdet ihr ihn bei einem Maisfeld finden oder auch auf einer Wiese, im Schatten. Psilocybe ist, wie alle anderen, ein Schattenwesen. Und wie alle anderen ist er höchstens für ein paar Tage da, nach dem Regen. Er gibt nur ein kurzes Gastspiel.

Fällt nicht ins Auge, unser Psilocybe. Kein Vergleich zu Amanita muscaria mit dem roten Hut und den weißen Punkten, geradewegs einem Kindermärchen entsprungen.

Doch hinter seiner durch und durch banalen Erscheinung verbirgt er gut, was für Spielchen er treibt. Unter seiner Tarnkappe, seinem erdfarbenen Hut hat Psilocybe, obwohl klein gewachsen und von spindeldürrer Gestalt, alles, was zu einem Magier gehört. Seine Haut, hygrophan, ändert ihre Farbe je nach Witterung. Wenn ihr vorhabt, seinen Weg zu kreuzen, hütet euch. Mannigfach sind seine Kräfte.

Psilocybe kann keine Wünsche nach Reichtum und Glück erfüllen, und er wird euch keine ewige Jugend schenken. Ein solcher wohltätiger Geist ist Psilocybe nicht. Er wirkt in euch nach eigenem Gutdünken, im Dunklen, im Hellen oder eben in dem Grau dazwischen. Ihr werdet über beinahe nichts entscheiden.

Mit Sicherheit wird er es schaffen, dass euer Herz wie wild oder auch langsamer schlägt, dass eure Pupillen sich weiten. Das ist immer so bei ihm. Bestimmt lernt ihr durch ihn Euphorie und Tränen kennen. Er zeigt euch nichts von sich, stattdessen lässt er euch in euer eigenes Inneres blicken.

Vielleicht zeigt er euch eure Toten, jene, die vor euch da waren, eure Toten und auch euren Tod, der kommen wird. Das kann erschreckend oder beruhigend sein, das weiß man vorher nie.

Wenn ihr ein Jenseits habt, lässt Psilocybe es euch mit Händen greifen. Durch ihn werdet ihr eurem Gott, euren Göttern näher sein als je zuvor.

Wenn ihr an die Zeit der Uhren glaubt, an die gestrenge gleichmäßige, geradlinige Zeit der Uhren, dann wird sie durch Psilocybe fließend und gewunden wie ein Bächlein, zähflüssig, fest, gasförmig, und eure Stunden werden zu Sekunden.

Wenn ihr an die Umrisse eurer Person glaubt, wird Psilocybe sie abschaffen. Psilocybe lässt euch anschwellen, hebt die Zollschranken eures winzigen Egos auf, macht euch zu einem Baum unter Bäumen. Ihr werdet vergessen, was euch von dem Stuhl unterscheidet, der euch trägt, von der Luft, die euch erfüllt, von dem Regen, der auf euch fällt, von der Fliege, die auf euch sitzt. Durch Psilocybe werdet ihr kosmisch.

Zu alldem ist er imstande, trotz seiner höchstens zehn, zwölf Zentimeter, trotz seines unscheinbaren Aussehens. Über all das werdet nicht ihr entscheiden.

Psilocybe kommt aus Mexiko. Dort nimmt alles seinen Anfang. Dort haben die Alten ihn auf Nahuatl teyuinti-nanacatl genannt, »der den Rausch bringt«, oder auch teonanacatl, »Fleisch der Götter«.

Um ihn, Psilocybe den Unbeirrbaren, der stets nach dem Regen wiederkommt, um Psilocybe, der den Rausch bringt, dreht sich diese Geschichte. Um seinen schlanken, geraden Fuß werden alle kreisen, Schamanen, Hexen, Forscher, Chemikerinnen, Spione, Hippies, Weise und Verrückte, Göttinnen und Teufel. Kommt näher und seht Psilocybe Dreidaumenhoch, bückt euch, um ihn zu pflücken, und ihr werdet sie kreisen sehen, die Schmierenkomödianten des letzten Jahrhunderts, berauscht von Psilocybe.

Kommt näher, und ihr werdet verstehen.

I

A Short Cut to Mushrooms

1

Gordon Wasson ist kaum fünf Jahre alt, als er mit seinen Eltern und seinem Bruder aus seiner Geburtsstadt Great Falls, Montana, nach Newark, New Jersey, zieht. Sozusagen ans andere Ende des Landes, gleich neben New York. Er kann sich nicht daran erinnern, oder nur wie an eine endlose Reise, von einer Dauer, die ans Übernatürliche grenzt. So lang, dass sie in eine andere Welt führt. Vielleicht bewahrt er trotzdem eine sehr klare Erinnerung an jene Minuten, in denen er im Bahnhof von Minneapolis, in den dichten Rauchschwaden der Dampfloks, seine Eltern aus dem Blick verliert, Minuten, in denen er, ohne es zu begreifen, wie hypnotisiert auf das Logo der Northern Pacific Railway starrt, eine Art rot-schwarzes Yin und Yang, bis ihn seine völlig aufgelöste Mutter endlich wiederfindet und ihn, das übermüdete Kind, aus seiner Hypnose reißt.

Kurz nach 1900 ziehen also die Wassons aus der endlosen Ebene von Montana in die große, senkrechte Stadt. Sie sind mit einem Dutzend Eisenbahnen gereist, um dahin zu gelangen, doch nun sind sie da, erschöpft, aber glücklich, in ihrem Backsteinhaus nahe am Hudson, fünfzehn Kilometer von Manhattan entfernt.

Der Vater, Edmund Atwill Wasson, ist Pastor. Er ist von der Diözese geschickt worden, um die verirrten Seelen der Pfarrgemeinde von Newark auf den rechten Pfad zu führen. Man denke sich Reverend Edmund als einen riesigen, dickbäuchigen Kerl, der seine Söhne mit strahlend hellen Augen beeindruckt, die er während seiner Predigten weit aufreißt, weil er gern dramatisiert, vor allem, wenn er ihnen die Geschichte vom brennenden Dornbusch erzählt und seine tiefe, kräftige Stimme vom Altar herabdröhnt.

Wir sollten ihn uns trotzdem als keine allzu gestrenge Person vorstellen. Edmund ist kein Kostverächter und spricht auch gern dem Messwein zu, bald schon der einzige Alkohol, der in jenen Zeiten der grassierenden Prohibition in Umlauf ist. Im Übrigen schickt er sich an, ein Buch mit dem Titel Religion and Drink herauszubringen, in dem er dafür plädiert, dass seine Schäfchen im Rahmen der christlichen Genügsamkeit doch ruhig weiter Wein trinken sollen, wobei er sich auf den heiligen Johannes Chrysostomos beruft: »Nicht den Wein verdammt, sondern den Missbrauch, den man mit ihm treibt!« Während die Brauereien und Spelunken eine nach der anderen schließen und man sich in den Saloons mit Selterswasser begnügen muss, plaudert Edmund, dessen Augen nach einigen Gläsern des Kostbaren Blutes fröhlich funkeln, vielleicht über die Hochzeit zu Kana oder über die Ekstasen der »vom göttlichen Wein berauschten« heiligen Teresa von Ávila.

Seine Vorliebe für das Geheimnisvolle verdankt der kleine Gordon vermutlich seiner unmäßigen Lektüre der Abenteuer von Sherlock Holmes, auch wenn sein Vater ihm immer wieder sagt, dass in Sachen Geheimnis nichts den ungleich größeren Mysterien Gottes und der Bibel gleichkomme. Aber auch das weiß Gordon. Mit vierzehn Jahren hat er bereits zum dritten Mal das Alte und das Neue Testament bis zu Ende gelesen und darin etliche Mysterien gefunden. Seine Lieblingsepisoden in aufsteigender Reihenfolge sind: Jona, wie er vom Wal verschluckt und wieder ausgespuckt wird; Elia, wie er von einem Wirbelsturm zum Himmel getragen wird; die Flammen des Heiligen Geistes, wie sie sich auf den Köpfen der Apostel niederlassen, die daraufhin in allen Sprachen zu sprechen beginnen.

Ihrem Vater verdanken Gordon und sein Bruder Tom auch ihr schönes Englisch, jene gepflegte Prosa, die sie tagein, tagaus abspulen, selbst wenn sie über Baseball reden, denn Reverend Edmund untersagt ihnen zum Zwecke eines stilistisch reicheren Englisch die Verwendung sowohl des Adverbs very als auch des Verbs get und hat ihnen die Flammen der Hölle versprochen, sollten sie sich unterstehen, like mit as, shall mit will oder should mit would zu verwechseln.

2

Die Eltern Wasson, die sich nicht damit begnügen, aus ihren Söhnen gute Christen mit unübertrefflichen Englischkenntnissen zu machen, wachen auch darüber, dass ihre Kinder körperlich und geistig an Gewandtheit gewinnen. Einmal im Monat bekommen Gordon und Tom ein Eisenbahnticket für Hin- und Rückfahrt und ein paar Dollar in die Hand gedrückt, um ganz allein ein Museum der Metropole zu besuchen. Das bedeutet Abenteuer: New York ist ein Archipel, man muss drei Flüsse überqueren, um bis nach Manhattan zu gelangen, dann durch den Dschungel des Central Park hindurch, den Wegelagerern von der Fifth Avenue und den Spionen vom Times Square entwischen, bevor man endlich den ersehnten Schatz entdeckt: Mumie, Dinosaurierskelett, Musikautomat, je nach Museum.

Eines Tages im Metropolitan Museum, ganz hinten im großen, menschenleeren Saal der Künste Ozeaniens, stößt Gordon geradezu mit der Nase auf eine Maske aus Neuguinea, die er anstarrt – oder eher: die ihn anstarrt, fast eine Stunde lang. Wieder ist er hypnotisiert, wie im Bahnhof von Minneapolis. Mehr noch als wie eine Maske sieht das Ding wie ein Ritterhelm aus, ein majestätischer Helm aus Schildpatt, in der Mitte eine lange, spitze Nase und zwei weit aufgerissene, sehr weiße Augen, die ihn wie angewurzelt stehen lassen. Auf der Helmspitze ein Seevogel aus Holz, etwas wie ein Albatros oder ein Fregattvogel, mit riesigen, weit ausgebreiteten Flügeln. Eine Verwandlungsmaske also, eine Art magisches Objekt, das seinen Träger in einen Vogel der Meere verwandeln oder ihm zumindest die Gabe des Fliegens verleihen würde. Ist es das, woran der dort wie angewurzelt stehende kleine Gordon denkt? Stellt er sich vor, sich die Maske aufzusetzen und sich in Gedanken über Long Island in die Lüfte zu erheben? Ahnt er bereits, dass es bewegungslose Reisen gibt? Doch es ist vorbei, die Träumerei ist aus, diesmal ist es sein Bruder, der ihn am Kragen packt.

3

Laut der biografischen Notiz, die vom Botanischen Museum der University of Harvard ins Netz gestellt wurde, nimmt alles um 1914 richtig Fahrt auf. In der Ferne bricht der Krieg aus, Gordon ist sechzehn. Er hängt nicht mehr in den Museen herum. Er bricht auf nach England, um sich seinem Bruder anzuschließen. 1917 heuert er beim amerikanischen Expeditionskorps in Frankreich an. Zuerst als Infanterist, dann als Funker.

Nach 1918, kaum dass wieder Frieden herrscht, geht die Notiz von den Waffengängen zum beruflichen Werdegang über: Columbia School of Journalism, London School of Economics, Englischlehrer an der Columbia, Reporter für den New Haven Register, Wirtschaftsredakteur für die New York Herald Tribune, ungefähr vierzig Jahre bevor Jean Seberg in Godards Außer Atem die gleiche Zeitung auf den Champs-Élysées verkauft.

Ärgerlicherweise erfahren wir nichts darüber, ob er den Herbst in London oder in New York bevorzugt, ob er der Erste in seiner Familie ist, der so viel umhergereist ist. Ob er, einmal zurück, Europa nachtrauert, wie Rimbaud. Wir erfahren nichts über den Krieg, den er gesehen hat, ob er durch ihn früher erwachsen wurde, ob er Verdun oder Craonne erlebt hat, ob es ihn beim Gedanken daran noch schaudert. Das ist das Problem mit den biografischen Notizen. Sie erzählen nicht viel. Die von Wasson berichtet uns zumindest über das verträumte Kind, das er aufgehört hat zu sein oder das er jedenfalls für eine Weile zum Schweigen gebracht hat. Aber sie berichtet uns nichts über seine Begegnung mit Valentina Pavlovna Guercken, die er 1926 heiratet.

Ganz gleich, wo sie sich nun begegnet sind, ob im Central Park, der für Gordon wie ein Garten aus Kindheitstagen ist, auf den Bänken der Columbia University oder anderswo, die dort waltenden Kräfte bewirken, dass ihre Blicke sich kreuzen, hier der piekfeine, stets Krawatte tragende junge Amerikaner, Journalistentausendsassa und bald schon Bankier, da die junge Russin im Exil, Medizinstudentin und künftige Kinderärztin, die aus Moskau geflohen ist, um der Revolution zu entkommen. Ist es die Wanderlust, der Ruf der Ferne, die sie im Auge des Gegenübers erkennen und die sie für die kommenden Jahrzehnte verbinden wird? Vielleicht erkennen in den Zwanzigerjahren auch jene, die in ihrer Jugend schon so lange Reisen unternommen haben, einander an dem Abenteuer- oder Exilfältchen im Augenwinkel, wie Mitglieder einer großen, schweigsamen Gemeinschaft.

Alles, was wir wissen, ist, dass sie 1926 heiraten, und zwar in London.

Großbritannien ist eine anheimelnde Insel, auf der es reichlich regnet, so reichlich, dass ihr Boden grün und weich ist, bedeckt von Moosen und Farnen aller Art. Weil es unablässig regnet, bleibt man zu Hause und liest fairy tales, lässt sich mit Stout und Whisky volllaufen und stellt sich vor, dass das Land ebenso von tüchtigen Briten wie von Zauberern und Hexen, Kobolden und Feen bewohnt ist. Freilich gibt es auch London, das nichts von alledem hat, ein großer, metallener Moloch im Kohlerauch, und im Herzen des Molochs ein greiser, hustender und murrender König. Doch ansonsten ist es eine reizende Märchenlandschaft, in der es von banshees, Magiern und pixies wimmelt, die ebenfalls mit Stout und Whisky abgefüllt sind und später von den Hippies und Punks abgelöst werden. Als Unterzweig dieser magischen Bewohner, Freunde der Hexen und des Regens, gibt es auch überall Pilze, ein Reich im Reich.

Doch Gordon und Valentina sind ganz und gar im verrauchten London. Sie heiraten dort in einer russischen Kirche, vielleicht gefolgt von einem Besuch bei einer alten Tante Valentinas in ihrem Exil in Kensington oder einem Treffen mit einem ehemaligen Kollegen in der City oder auch Büchern in der British Library, die sie einsehen müssen, und zu guter Letzt einem Flugzeug, um nach New York zurückzukehren. Kurzum, alles geht sehr schnell, kaum Zeit, um Piep zu sagen, und schon werden sie zu ihren ernsthaften Leben auf der anderen Seite des Atlantiks zurückgerufen, während sich die Jugend bereits aus dem Staub macht. Diesmal wird nichts aus dem ländlichen Feenmärchen. Die Pilze müssen warten.

4

Erst ein Jahr später, 1927, während ihrer Flitterwochen, beginnt ihre gemeinsame Leidenschaft für die Pilze. Das wiederum wissen wir aus sicherer Quelle: Die Wassons haben es selbst in ihren Büchern geschrieben, es vielleicht sogar ein bisschen romantisiert. Jedenfalls wiederholt jeder biografische Abriss es auf identische Weise, sodass daraus ihre kleine Legende geworden ist. Der hübsche Gründungsmythos ihrer Beziehung und ihrer Recherchen.

Diesmal ist die Reise nicht lang. Sie fahren für ein paar Tage in die Catskill Mountains, gut fünfzig Kilometer nördlich von New York. Dort trifft man auf lieblich grünende Hügel, Bäche zum Fliegenfischen und haufenweise Lodges für die reichen, nach frischer Luft lechzenden New Yorkerinnen und New Yorker. Tausende Kinder verbringen dort ihre Sommerferien, wohin andere, kaum größere Kinder 1969 für ein berühmt gebliebenes Festival namens Woodstock Music and Art Fair ziehen werden. Doch halt, nicht zu schnell: Jetzt befinden wir uns noch im Jahr 1927, und die Catskills sind bereits der Tummelplatz New Yorks, aber auch ein exzellentes Terrain zum Sammeln von Waldfrüchten.

Gordon und Valentina kommen dort im August an. Bestimmt nach dem Regen, da es eine Pilzgeschichte ist. Sie sind wandern gegangen. Plötzlich verschwindet Valentina – nennen wir sie Tina, wie alle anderen auch – vom Pfad ins Unterholz. Sie ist zu einem Büschel Pfifferlinge gesprungen – spontan fällt ihr der russische Name ein: Lissitschki! Sie schaut sich um und entdeckt jetzt wie im Rausch ein paar Meter entfernt dickfleischige Steinpilze – Borowiki, wie in Sankt Petersburg! – und noch etwas weiter köstliche Reizker – Tschernuschki! Sie wirft sich auf die Knie, um an ihnen zu schnüffeln, pflückt sie dann gleich, kostet einige davon sogar roh und ist begeistert. Als sie wieder zu Gordon auf den Wanderweg kommt, hat sie aus ihrem geschürzten langen Kleid einen Pilzkorb gemacht. Gordon ist entsetzt, fass das nicht an, Tina, wirf ihn weg, den Dreck – rubbish in seiner eigenen Muttersprache. Oder aber er zitiert, falls er musischer inspiriert ist, Shakespeare: »For this, being smelt, with that part cheers each part/Being tasted, slays all senses with the heart« – »Gerochen trägt es Labsal allerwärts/Gekostet lähmt es plötzlich Sinn und Herz«.

Tina ist überrascht und macht sich ein wenig lustig über ihn – sie hielt ihn für bewanderter in der Welt des Waldes. Sie versichert ihm, dass sie Lissitschki und Tschernuschki unter tausend anderen Pilzen erkennen könne, dass nichts an ihnen giftig sei, wirklich, dass sie sogar absolut köstlich seien, wenn sie mit etwas Butter in der Pfanne gebräunt würden. Gordon zieht ein angewidertes Gesicht, sie beteuert es weiter.

Sie erzählt ihm von ihrer Kindheit, die sie damit verbrachte, in den Wäldern rings um Moskau Pilze zu sammeln – sie sagt mushrooming –, zitiert ihm ganze Szenen leidenschaftlicher Pilzsammelei aus Anna Karenina, sagt ihm: Wir Russen lieben sie alle, sogar die giftigsten, sogar die, von denen uns schwindlig oder übel wird, sogar die, die uns wahnsinnig machen, und manche von ihnen vergöttern wir sogar. Ihr Anglos, ihr habt keine Ahnung von ihnen, sie stoßen euch ab, ihr gebt ihnen grässliche Namen, dämonische Namen, Hexenhut, Stinkhorn, Satansröhrling … Ihr fürchtet sie wie den Teufel. Ihr seid Myko…Mykophobe!

Gordon hört sich das alles an, amüsiert, doch ein wenig betreten darüber, dass er der würdige Vertreter eines Volkes von Banausen sein soll. Trotzdem ist er nicht beruhigt, denn seine liebe Tina ist fest entschlossen, ihre gesamte Ernte mit nach Hause zu nehmen. In der Lodge bereitet sie daraus zum Abendessen eine große Pfanne zu, die er aber nicht anrührt, nie im Leben, und außerdem zöge er es vor, wenn auch sie nicht davon kosten würde, es wäre ihm furchtbar lieb, wenn er nicht schon in den Flitterwochen zum Witwer würde. Tina wischt seine Bemerkung mit einem souveränen Augenrollen à la Großfürstin Anastasia beiseite und verschlingt dann genüsslich die erste Gabelvoll Lissitschki.

Als guter Mykophober, wenn das Wort schon einmal gefallen ist, verbringt Gordon eine schlimme Nacht, wacht jede Stunde auf, um sich zu vergewissern, dass Tina noch am Leben ist. Womöglich – ganz sicher – hat er noch Shakespeare im Kopf und träumt von den Gnomen aus Der Sturm, die sich einen Spaß daraus machen, giftgetränkte »midnight mushrooms« zu pflanzen.

Sie, mykophil, schläft tief und fest.

5

Das wirkt harmlos. Die Dame liebt Pilze. Der Herr verschmäht sie. Eine Lappalie.

Trotzdem macht ihnen diese Unstimmigkeit zu schaffen. Noch lange nach diesem Abend in den Catskills reden sie weiter darüber, spüren, dass dahinter weitaus mehr als eine schlichte Interessenverschiedenheit oder einfach unterschiedliche Geschmäcker stecken, dass sich hinter der Lappalie ein großes kulturelles Missverstehen verbirgt. Als ob sie beide auf den am weitesten voneinander entfernten Ästen des großen ethnologischen Baumes nisten würden, an zwei entgegengesetzten Polen der Geschichte der Völker.

Anstatt diesen Zwist zu vergessen oder daraus eine fade Angelegenheit des Geschmacks zu machen (über die man nicht diskutieren würde), beschließen die Wassons, die Kluft zu vertiefen, diese Trennlinie zu verfolgen, um ihre Ursprünge zu verstehen. Zu verstehen, warum sich im Jahr 1927 eine junge Moskauerin und ein US-Amerikaner, Abkömmling der ersten Kolonisten – ein WASP, wie man bald sagen wird –, nicht über eine zugleich so banale und außergewöhnliche Sache wie Pilze einigen können.