Knockout E-Book

Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ankerherz Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Ist Boxen Sport? Oder etwas Größeres? 18 preisgekrönte Autoren und Reporter erzählen wahre Geschichten über das Boxen. Sie flogen dafür nach Las Vegas, trampten nach Grosny, reisten nach Auschwitz, nach New York, nach Oberhausen und in die Vergangenheit. Einer steckte einen Leberhaken ein. Einer weinte mit seinem Kämpfer. Einer ist Mike Tyson. Es gibt keinen Helden in diesem Buch. Es gibt Gewinner und Verlierer, Promoter und Zusammenflicker, Heilige und Verbrecher, und es gibt Muhammad Ali, den Größten von allen. KNOCKOUT ist nicht nur ein Buch über das Boxen. Es ist ein Buch über das Kämpfen. Es ist ein Buch über das Leben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 378

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

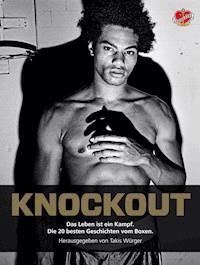

KNOCKOUT

Das Leben ist ein Kampf.

Die 20 besten Geschichten vom Boxen.

Herausgegeben von Takis Würger Mit Fotografien von Devin Yalkin

KNOCKOUT

Das Leben ist ein Kampf. Die 20 besten Geschichten vom Boxen.

Herausgegeben von Takis Würger

Originalausgabe, 2015

Alle Rechte vorbehalten

© 2015 by Ankerherz Verlag GmbH, Hollenstedt

© Cordt Schnibben „Ein Mann ohne Geschichte“: Spiegel 19/1995 (Originaltitel: „Bringt ’nen Burger mit“); Thomas Hüetlin „Der Größte“: Spiegel 3/2012 (Originaltitel: „Ein letzter Schlag“); Ullrich Fichtner „Am Ende eines Traums“: Spiegel 16/2012 (Originaltitel: „Der Grenzgänger“); Takis Würger „Letzte Runde“: Spiegel 16/2013 (Originaltitel: „Angst“)

Der Verlag dankt dem Estate Norman Mailer, New York, sowie dem Hannibal Verlag, Innsbruck, für die Übersetzungs- und Abdruckrechte an den Texten von Norman Mailer und Mike Tyson.

Texte: Jonas Breng / Amrai Coen / Johannes Ehrmann / Ullrich Fichtner / Nora Gantenbrink / Holger Gertz / Barbara Hardinghaus / Thomas Hüetlin / Alard von Kittlitz / Stefan Kruecken / Norman Mailer / David Pfeifer / Cordt Schnibben / Roland Schulz / Björn Stephan / Jonathan Stock / Joachim Telgenbüscher / Mike Tyson / Takis Würger

Fotografien: Devin Yalkin, New York

Übersetzungen aus dem Englischen: Alfred Starkmann, Sankt Augustin (Norman Mailer); Michael Bayer, München (Mike Tyson)

Lektorat: Stefan Kruecken, Hollenstedt; Philip Laubach-Kiani, Dohren

Korrektorat: Wolfgang Sand, Landsberg

Herstellung: Peter Löffelholz, Berlin

eBook: Max Dombrowski, Berlin

Ankerherz Verlag GmbH, Hollenstedt

www.ankerherz.de

ISBN: 978-3-940138-96-5

„Then the women and the money came fast and the days I lost track The women red, the money green, but the numbers were black. I fought for the men in their silk suits to lay down their bets I took my good share, Ma, I have no regrets.“ Bruce Springsteen. The Hitter.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Kämpfen, um zu leben von Takis Würger

Kapitel 1

Der Größte von Thomas Hüetlin

Ali vom Waldhof von Nora Gantenbrink

Raum ohne Schatten von Barbara Hardinghaus

Alte Meister von Joachim Telgenbüscher

Ego von Norman Mailer

Kapitel 2

Verlieren, um zu siegen von Johannes Ehrmann

Der Sekundant von Roland Schulz

Sie nennen ihn Ente von Amrai Coen

Der heilige Benedikt von Takis Würger

Steh auf, Mann! von Alard von Kittlitz

Kapitel 3

Rocky, geschminkt von Takis Würger

In der Bude der Illusionen von Holger Gertz

Am Ende eines Traums von Ullrich Fichtner

Der Boxer von Auschwitz von Jonathan Stock

Die Rechte von David Pfeifer

Kapitel 4

Mein Leben als junger Verbrecher von Mike Tyson

Die schwarze Faust von Stefan Kruecken

Ein Mann ohne Geschichte von Cordt Schnibben

Die Rückkehr des Panthers von Björn Stephan und Jonas Breng

Letzte Runde von Takis Würger

Kämpfen, um zu leben

von Takis Würger

Für dieses Buch haben wir 20 Boxer getroffen, wir haben mit ihnen geredet, gelacht und uns geschlagen. Dann haben wir die Geschichten ihres Lebens aufgeschrieben. Dies ist ein Buch übers Kämpfen.

Dies ist ein Buch übers Leben.

Für dieses Buch zog sich einer von uns Handschuhe an und ließ sich die Nase blutig schlagen. Eine von uns trieb sich in Schwulenclubs rum, um ihrem Boxer näherzukommen. Einer von uns flog nach Russland und trampte weiter nach Grosny, um einen Kampf zu sehen. Einer von uns schaute sich das Musical „Rocky“ dreimal hintereinander an und erkannte dann seine Schönheit. Eine stieg das erste Mal in einen Boxring und fühlte nichts. Einer klaute zusammen mit dem Boxer Benzin aus einem staatlichen Bus, damit dessen Auto weiterfahren konnte. Dann flirtete er mit der Tochter des Boxers und wurde von ihm zur Strafe mit einem Leberhaken ausgeknockt.

Für dieses Buch reisten wir nach Las Vegas, nach Auschwitz, nach New York, nach Tschetschenien, nach Los Angeles, nach Israel, nach Tübingen, nach Zürich, nach Buffalo, nach Kuba, in die Vergangenheit und nach Oberhausen.

Wir schliefen mit den Boxern in einem Zimmer. Wir tranken Mai Tais mit ihnen und Rotwein und Bourbon aus Tennessee. Wir wurden Freunde. Wir haben sie bewundert und verachtet. Sie ließen uns sitzen und weinten vor uns. Wir folgten ihnen durch die dreckigsten Gassen Londons. Eine ging mit ihrem Boxer Glitzerschuhe kaufen. Wir sahen die Boxer nackt. Einer von uns hielt einem der Boxer den Eisbeutel in den Nacken, als er kämpfte. Einer von uns bekam kurz Angst, dass der Boxer erschossen werden könnte. Eine von uns wollte den Boxer mögen, doch schaffte es nicht. Einer von uns überlegte, ob er aufhört mit dem Schreiben und sich von dem Boxer trainieren lässt. Einer erweckte einen Toten zum Leben.

Dann haben wir die Boxer verlassen und uns gezwungen, wahre Geschichten über sie zu schreiben. Es gibt keinen Helden in diesem Buch. Es gibt Ehebrecher, Schläger, Steuerhinterzieher, Betrüger, Trinker, Schleuser, Kokser und einen Letzten seiner Zunft. Es gibt auch Familienväter, Gläubige, Vorbilder, Flüchtlinge, Schwule, Maulwurfjäger, Väter, Prinzenfreunde, Söhne, Abenteurer, Muhammad Ali und einen Auschwitz-Überlebenden. Für manche von uns war es ein Genuss, die Texte zu schreiben. Manche haben sich damit geplagt und viele Versionen geschrieben, bevor eine gut genug war, damit sie hier erscheint. Einer von uns ist an seinem Thema gescheitert, der Text steht nicht in diesem Buch.

Dieses Buch ist entstanden, weil uns das Boxen fasziniert. Wir sind uns uneinig über die Fragen: Ist Boxen Sport? Oder etwas Größeres?

Vielleicht helfen unsere Geschichten dabei, Antworten zu finden.

KAPITEL 1

„Ein Mann, der Angst hat, lebt nicht.“ Muhammad Ali

Der Größte

von Thomas Hüetlin

Am frühen Abend des 25. Februar 1964 hieß der stärkste Mann der Welt, der „Heavyweight Champion of the World“, noch Sonny Liston. Liston war eine furchterregende Gestalt. Er redete wenig, hatte eine Karriere als Ladendieb, Knochenbrecher und Geldeintreiber der Mafia hinter sich, er kannte das Gefängnis und pflegte seine Gegner in der ersten Runde k. o. zu schlagen.

93 Prozent der Journalisten in der Halle waren sich sicher, dass Liston Cassius Clay zerstören würde. Clay siegte, es war eine Sensation, wie es sie im Boxen noch nicht gegeben hatte, und es begann eine Geschichte, die auch fünf Jahrzehnte später die Welt fasziniert; die Geschichte eines Mannes, der ganz sicher der größte Boxer aller Zeiten, möglicherweise der größte lebende Sportler, auf jeden Fall aber eine der bedeutendsten Figuren des vergangenen Jahrhunderts ist. Ein Kämpfer für die Rechte der Schwarzen, gegen den Krieg, für den Islam, ein Mann, der das weiße Establishment der USA herausforderte wie kein Zweiter.

Das Foto, auf dem Ali über Liston triumphiert, hing in den Wahlkampfbüros von Barack Obama. Die Beatles verehrten ihn genauso wie Nelson Mandela. „Ali ist mein Held“, hat Mandela einmal gesagt. „Muhammad Ali hat viele schwarze Menschen auf der ganzen Welt dazu gebracht, Erfolg danach zu beurteilen, ob es einem gelingt, die Unfairness des Lebens herauszufordern. Ich danke Muhammad Ali für die Kraft seines Charakters und die Kraft seiner Taten. Ich danke ihm für den Mut, den er mir gegeben hat.“

Angelo Dundee war Alis Mann in der Ecke des Kampfes gegen Sonny Liston. Er trainierte ihn vom Anfang seiner Karriere bis zu deren Ende, von 1960 bis 1981. Er weiß eine Menge über Ali.

Heute ist Dundee 90 Jahre alt. Er lebt in einem rosarot gestrichenen Altersheim in Palm Harbor, Florida. Er sitzt im Rollstuhl, sein Oberkörper ist muskulös, immer noch, und er spricht hastig und durchdringend wie ein Straßenhändler aus Brooklyn, wo Dundee geboren wurde, als fünftes von sieben Kindern kalabrischer Einwanderer. Die Familie hieß Mirena, aber Angelo nannte sich Dundee. Es klang härter, verwegener, mehr nach Boxen.

„Liston hatte Probleme mit Männern, die sich schnell bewegten“, sagt Dundee heute. „Und mein Mann konnte sich bewegen wie niemand vor ihm.“ Als Ali die erste Runde überstand, war sich Dundee sicher, dass sie Liston schlagen würden.

In der dritten Runde schlug Ali zu.

Liston blutete unter dem linken Auge und aus der Nase.

Nach der vierten Runde kam Ali in seine Ecke und sagte: „Ich kann nichts sehen, meine Augen brennen. Zieht mir die Handschuhe aus.“ Ali wollte aufgeben.

„Nein, ohne Handschuhe kannst du nicht kämpfen“, sagte Dundee.

„Ich fasste mit meinem Zeigefinger in sein Auge, dann in meins. Es brannte wie die Hölle“, sagt Dundee heute. Damals wurde vermutet, dass Liston seine Handschuhe mit einer ätzenden Substanz hatte behandeln lassen. „Ich spülte sein Auge aus mit einem Schwamm und einem Handtuch.“ Ali habe immer noch nichts gesehen. Aber als der Gong zur fünften Runde rief, legte Dundee seine Hand in Alis Nacken und schob ihn zurück in den Ring. „Es geht um das große Ding, deinen Weltmeistertitel, Sohn. Geh, verdammt noch mal, da raus und kämpfe.“

Die halbe Runde war vorbei, als Ali wieder sehen konnte, dann schlug er ein paar Haken.

Nach der sechsten Runde schlich Liston zu seinem Hocker. „That’s it“, sagte er. Seine Betreuer dachten: Endlich, jetzt wird er das Großmaul richtig verprügeln. Aber Liston saß nur da mit glasigen Augen.

„That’s it.“

Dann spuckte er den Mundschutz aus. Er hatte aufgegeben. Ali war Weltmeister.

Nun wird Ali 70 Jahre alt. Der Geburtstag wird groß gefeiert im MGM Grand in Las Vegas, als Gäste sind unter anderem Bill Clinton, Oprah Winfrey und Arnold Schwarzenegger angekündigt. Es wird keine der üblichen Glamourveranstaltungen werden, für die Las Vegas berühmt ist. Denn der Jubilar ist schwer gezeichnet von seinem Leben, das immer Kampf war. Er leidet seit 27 Jahren an Parkinson, er sitzt im Rollstuhl, und wenn er aufsteht, muss er von mindestens zwei Menschen gestützt werden.

Parkinson ist ein Fluch, eine Nervenkrankheit, die die Muskeln steif werden und den Körper erstarren lässt, bis auf ein Zittern, das immer stärker wird. Als Ali jung war, waren die USA ein anderes Land. In den Südstaaten musste ein Farbiger den Bürgersteig wechseln, wenn ein Weißer des Weges kam. Den gewaltlosen Protesten der Schwarzen begegnete der Staat mit Knüppeln.

Ali fehlte der Langmut von Mahatma Gandhi oder Martin Luther King. Er glaube nicht daran, dass die Dinge besser werden, wenn man sich der Staatsmacht fügt. Deshalb begehrte er auf gegen die weiße, christliche Mehrheitsreligion, wurde Muslim und schloss sich der radikalen „Nation of Islam“ an, einem Haufen Sektierer, sie nannten sich auch „Black Muslims“. „Der weiße Mann ist der Teufel“, predigte die Vereinigung.

Ali hat die Nation of Islam früher verteidigt. Aber es waren Weiße, die er zu seinen Vertrauten machte, Weiße wie Ferdie Pacheco, sein Ringarzt, wie Gene Kilroy, sein Business-Manager, wie Angelo Dundee, sein Trainer. Am Ende vertraute Ali seinem Urteil stets mehr als jeder Religion, jeder Ideologie. „Die Freiheit, der zu sein, der ich sein möchte.“

Dundee betrieb Anfang der sechziger Jahre das Fifth Street Gym in Miami, ein stickiger, düsterer Raum mit zwei schmutzigen Fenstern. Ali hatte bei den Olympischen Spielen in Rom Gold gewonnen, aber der Sieg galt nur als Ouvertüre zur Welt der Profis.

Es gab Angebote von anderen Trainern, aber Ali wollte von Dundee betreut werden. Dundee drängte sich nicht danach, er verlangte 125 Dollar die Woche, außerdem verlangte er, dass Ali umziehen müsse nach Miami. „Du musst ein bisschen gestört sein“, sagte Ali zu Dundees Forderung. „Es gibt viele Leute, die locken mich mit Geld und Autos. Und alles, was du mir bietest, ist ein Umzug nach Miami?“

Man einigte sich auf Anfang Dezember 1960. Komm nach Weihnachten, sagte Dundee. Ali wollte sofort kommen, er sagte: „Wenn ich kämpfen darf, ist für mich jeder Tag wie Weihnachten.“ Ali habe alles anders gemacht als die übrigen Boxer, erzählt Dundee. Er habe die Hände unten gehalten statt schützend vor das Gesicht. Er habe sich bei Schlägen nach hinten gebeugt statt sie abzuwehren. Dazu habe er Treffer auf den Körper des Gegners für Zeitverschwendung gehalten, und seine Beine seien flink gewesen wie die eines Fliegengewicht-Boxers. Ali verstand Boxen als einen Wettkampf, der ihm keinen Schaden zufügen sollte. Als ihn einmal jemand zum Football mitnehmen wollte, lehnte Ali ab. Seine Begründung: „Beim Football kann man sich verletzen.“

Nicht einmal die Besucher in Dundees Fifth Street Gym konnten Ali leiden, anfangs. Sie sagten: „Wenn ich jemanden tanzen sehen will, dann gehe ich ins Roseland.“

Boxen war in den USA im Subtext stets Darwin: Wer ist der Stärkste, wer hat das Recht, oben zu stehen, die Macht zu beanspruchen? Und waren Schwarze nicht zu schwach, zu faul, zu dumm dazu? Wenn zwei unterschiedliche Hautfarben sich im Ring trafen, war es, als würde dieses rassistische Land unter einem Brennglas liegen.

Als Ali mit seiner Goldmedaille um den Hals aus Rom zurückkam, holte ihn eine Flotte von 25 Autos am Flughafen seiner Heimatstadt Louisville, Kentucky, ab, sein Vater strich die Stufen seines Hauses in Rot, Weiß und Blau – als aber Ali in einem Mittagslokal im Zentrum ein Glas Saft bestellte, sagte der Besitzer nur: „Kann dich nicht bedienen.“

„Aber er ist ein Olympiasieger“, versuchte ein Ober zu beschwichtigen.

„Mir verdammt noch mal egal, wer er ist“, sagte der Besitzer. „Raus mit ihm.“

Ali konnte das nicht beeindrucken. Es gab nur eine Bewegung für ihn, sagt Dundee: nach vorn. „Wo glaubt ihr, würde ich nächste Woche sein, wenn ich nicht schreien würde und dafür sorgen, dass mich die Öffentlichkeit wahrnimmt? Ich wäre arm und müsste wahrscheinlich zurück in meine Heimatstadt, wo ich Fenster putzen oder als Liftboy arbeiten und Antworten geben würde wie ,Yes, Sir‘, ,No, Sir‘.“

Am Morgen nach dem Sieg über Liston erschien Ali pünktlich zur Pressekonferenz. Der neue Champion wirkte vorsichtig, fast zurückhaltend, bis ihn schließlich ein Journalist fragte, ob es stimme, dass er ein eingetragenes Mitglied der Black Muslims sei. Ali antwortete, er glaube an Allah und an den Weltfrieden, und fügte hinzu: „Ich möchte nicht, dass ihr mir sagt, wer ich sein soll. Ich habe die Freiheit, der zu sein, der ich sein möchte.“

Es waren nur zwei kurze Sätze über das Recht auf Selbstbestimmung, aber sie wurden verstanden wie eine Kampfansage.

Gordon Davidson war damals der Anwalt der Louisville Group, jener Gruppe von reichen ortsansässigen Geschäftsleuten, die Ali seit Beginn seiner Profikarriere gesponsert hatten. Noch heute ist Davidson anzumerken, wie sehr ihn Alis Schritt damals schockierte. „Es war absurd“, sagt Davidson. „So, als würde ich dem Ku-Klux-Klan beitreten.“

Davidson ist 85 Jahre alt, er wohnt im Osten von Louisville, in einer Villa, 300 Meter entfernt von einem Golfplatz. Ein Reservat der alten Ordnung, auch 40 Jahre nach den Erfolgen der Bürgerrechtsbewegung ist es keinem Schwarzen gelungen, sich hier anzusiedeln.

Die schwarzen Muslime schenkten Ali einen neuen Namen, eine neue Identität, eine neue Religion. Und sein Marktwert fiel dramatisch.

Für Ali ging es nicht um Geld oder Anerkennung, es ging um mehr, und seine Entschlossenheit wurde für jedermann sichtbar, als er wieder in den Ring stieg. Ernie Terrell, ein braver, schwarzer Christ, hatte den Fehler begangen, Ali nicht mit seinem neuen Namen anzusprechen. „What’s my name? What is my name?“, fragte Ali bei jedem Schlag, den er Terrell ins Gesicht schmetterte.

Im Ring war Ali längst unschlagbar geworden. Es mussten andere Wege gefunden werden, um ihn unschädlich zu machen.

Ali saß auf einem Plastikstuhl vor seinem kleinen Haus in Miami, als das Telefon klingelte. Er sei eins a, also voll tauglich, das war das Topmusterungsergebnis. Zwei Jahre zuvor war er ausgemustert worden, wegen mangelnder Intelligenz. Nun sollte er nach Vietnam. Gleich danach rief einer von der Zeitung an. Und Ali sagte diesen Satz, der zum wichtigsten Ausspruch seines Lebens wurde.

„Man“, sagte Ali, „I ain’t got no quarrel with them Vietcong“ – Mann, ich habe keinen Ärger mit dem Vietcong.

Davidson schüttelt den Kopf. Hinter ihm im Bücherregal steht eine Bronzeabbildung des amerikanischen Wappentiers, des Adlers, mit gespreizten Krallen, zum Angriff bereit. Davidson hatte vor 45 Jahren kein Verständnis für Alis Weigerung, und er hat es noch heute nicht.

„Ich hatte alles arrangiert“, sagt Davidson. „Ali hätte nicht nach Vietnam an die Front gemusst. Er hätte niemals als Soldat kämpfen müssen. Natürlich nicht.“ Man hätte ihn irgendwo zu Hause die Zeit abbummeln lassen. So wie einige Hollywood-Stars oder George W. Bush es taten. Bei der Küstenwache oder der National Guard.

Es kam schlimmer, als es Davidson vorausgesagt hatte. Ali wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt, bekam dazu eine Geldbuße von 10.000 Dollar. Er war 25 Jahre alt, auf dem Höhepunkt seiner Kraft und Karriere, und er war arbeitslos. Aber er war mit sich im Reinen. „Put my tail in jail“ – „Dann sperrt mich eben ein“, sagte er.

Gene Kilroy sitzt in einem weißen Toyota-Jeep und fährt den Sunset Strip in Las Vegas hinunter. Der Jeep ist Kilroys zweites Büro. Dauernd neue Anrufe: „Kannst du mich mitnehmen zur Geburtstagsparty von Mike Tyson?“, „Ich brauche eine Suite im Cosmopolitan Hotel“, „Kannst du mich als Black-Jack-Dealer im Bellagio unterbringen?“ Meistens schnaubt Kilroy schwer und sagt, er tue sein Bestes. Am linken Ringfinger trägt er ein wuchtiges Stück Gold, zehn Karat, besetzt mit zwölf Diamanten. Darauf eingraviert: „The Greatest Heavyweight of All Time“. Der Ring ist ein Geschenk von Ali für jene zwölf Jahre, in denen Kilroy für ihn als Businessmanager arbeitete. Ein Diamant pro Jahr.

Als nach dem Zerwürfnis über Vietnam viele gingen, kam Kilroy. Er hatte vorher für die Filmfirma MGM gearbeitet, man war befreundet gewesen, aber jetzt, da Ali wirklich Hilfe brauchte, rückte Kilroy näher. Kilroy war weiß und nicht besonders politisch, aber er hatte Verständnis für Alis Entschluss. „Es war ein ungerechter Krieg, Ali wollte nichts damit zu tun haben, und er wollte, dass die Welt dies weiß“, sagt Kilroy.

Alis Haltung sei gewesen: Warum soll ich 10.000 Meilen von hier Bomben und Kugeln auf Menschen mit brauner Haut in Vietnam werfen, während die so genannten Neger-Menschen in Louisville wie Hunde behandelt werden? Kilroy fand das richtig.

Gegen eine Kaution von 5000 Dollar konnte Ali damals dem Gefängnis entgehen, aber seine Einnahmequelle war versiegt, weil er nicht mehr boxen durfte.

Ali lebte bescheiden in einem kleinen Haus in der South Side von Chicago. Kilroy besorgte dem Champion ohne Boxlizenz damals Engagements als Redner an den Ivy-League-Universitäten des Landes. Ali fand jene, die die Welt ähnlich sahen wie er: die Elite von morgen.

Natürlich, sagt Kilroy, habe Ali zurück in den Ring gewollt, man habe mit den Behörden von 22 Bundesstaaten verhandelt, darunter mit dem Gouverneur von Kalifornien, Ronald Reagan, der erklärte: „Dieser Fahnenflüchtige wird in meinem Staat nie eine Chance bekommen, Ende.“

Schließlich, nach dreieinhalb Jahren, hatte Kilroy Erfolg. Ali durfte wieder boxen. Am 26. Oktober 1970 trat er in Atlanta, Georgia, gegen einen Weißen namens Jerry Quarry an. Ali brauchte genau drei Runden, um ihn zu besiegen.

Es war mehr als das Comeback eines Boxers. Als sich Ali 1967 geweigert hatte, gegen Vietnam in den Krieg zu ziehen, hatte die Mehrzahl der Amerikaner auf Seiten der Regierung gestanden. Jetzt, nach mehr als 50.000 gefallenen US-Soldaten, kippte die Stimmung. Dazu kam: Der Aufbruchsgeist der frühen sechziger Jahre hatte sich verdüstert, optimistische Veränderer wie John F. Kennedy, Martin Luther King und Malcolm X waren von mysteriösen Attentätern ermordet worden. Ali hatte überlebt.

Als Boxer aber hatte Ali die besten Tage hinter sich. Seine Leichtigkeit war verlorengegangen, dafür zeigte er jetzt das, was ihm die alten Männer mit den Zigarren in Dundees Gym in Miami Anfang der sechziger Jahre abgesprochen hatten: Herz, Tapferkeit. Als ihm Ken Norton in der zweiten Runde den Kiefer brach, wollte er von Aufgeben nichts wissen, elf Runden lang. Joe Frazier verprügelte ihn furchtbar, verzweifelte fast, weil Ali sich weigerte umzufallen.

Aber Ali hatte noch eine Rechnung offen, er wollte den Titel zurück, den ihm der amerikanische Staat genommen hatte: „Heavyweight Champion of the World“. Er wollte Gerechtigkeit.

Der Gegner hieß George Foreman, er war sieben Jahre jünger als Ali, und er galt als unbesiegbar.

Schauplatz des Kampfes war Kinshasa, Zaire, Afrika, ehemals belgische Kolonie. Als Ali in Kinshasa aus dem Flugzeug auf die Gangway trat, traf ihn die Schwüle der afrikanischen Nacht. Tausende waren gekommen, um ihn zu begrüßen. Ali, erinnert sich Kilroy, habe sich zu ihm umgedreht und gefragt: „Wen können sie in Zaire nicht leiden?“

„Im Zweifelsfall die Weißen.“

„Wir können ihnen schlecht erzählen, dass Foreman ein Weißer ist“, sagte Ali. „Wen noch?“

„Ich glaube, die Belgier.“

„George Foreman ist Belgier“, habe Ali darauf ins Dunkel gerufen.

Das Echo kam prompt: „Ali, bomaye“ – „Ali, töte ihn.“

Don King hat den Kampf in Kinshasa organisiert. Fast vier Jahrzehnte später spaziert er durch eine Suite im 12. Stock des Sheraton von St. Louis, in der Ecke Fahnen aus Deutschland, Italien, England, China, Japan und Frankreich, an der Wand Zeichnungen von sich selbst mit der Aufschrift: „Only in America“. Auf einem Sessel liegt Kings iPhone. Gierig klickt er sich durch die Bilder. „Hier ein Foto mit Hugo Chávez“, sagt King, „mein starker Freund in Südamerika.“ „Mein treuer Freund in Italien“ – ein Foto mit Silvio Berlusconi. „Hier mein Freund in Israel“ – ein Foto mit Schimon Peres. „Da, der unglaublichste Boxer aller Zeiten, mein Freund Muhammad Ali“ – ein Foto mit Ali und George Foreman in Zaire 1974. Das Problem damals, sagt King, sei gewesen, dass niemand den Kampf wollte – niemand außer ihm und Ali. Ali wegen des Titels, er, weil es seine Chance war, sich als schwarzer Promoter durchzusetzen in einem Geschäft, das immer noch von Weißen kontrolliert wurde. Die Kampfbörse betrug elf Millionen Dollar, eine Summe, bei der die üblichen Geldgeber ausstiegen. Auch Foreman hätte keine Lust gehabt, anfangs, sagt King. Ali sei eine Ikone der Schwarzen, und wenn er die zerstöre, würde ihm das nicht gedankt werden, habe Foreman gemeint. Außerdem rede Ali zu viel.

„Lass uns ihm das Maul stopfen“, lautete der Vorschlag von King.

Auf seiner Suche nach den elf Millionen stieß King auf Sese Seko Mobutu, den Diktator von Zaire, der gierig war nach Publicity. King versprach ein Spektakel der Superlative, „from the Slaveship to the Championship“, zurück in den „Mutterleib, aus dem wir alle stammen – Afrika“. Ein schwarzes Woodstock mit James Brown, B. B. King, den Spinners, Sister Sledge. „Genehmigt“, signalisierte Mobutu und stellte eine Boeing 747 zur Verfügung, um die Künstler einzusammeln.

Bei dieser Riesenparty des Schwarzseins kam Foreman von Anfang an nicht mit. Als wollte er Alis Verunglimpfung, er sei Belgier, in die Wirklichkeit übertragen, spazierte er mit einem Schäferhund aus dem Flugzeug, ausgerechnet jene Rasse, die die Kolonialherren auf die Menschen gehetzt hatten. Foreman habe keine Antenne gehabt für die Menschen, für das Land, sagt King. „Ali dagegen sind die Herzen der Leute zugeflogen.“ Er sei über die Dörfer gezogen wie ein Politiker, habe das Land gestreichelt. „George trainierte in der Abgeschiedenheit des Intercontinental-Hotels“, sagt King. „Ali rannte scherzend durch die Straßen samt seiner Entourage, rund 50 Afrikanern, und die liefen immer hinter ihm her.“

George Foreman ist heute ein reicher Mann. Er verdankt seinen dreistelligen Millionen-Wohlstand vor allem dem George-Foreman-Grill, jener „Lean Mean Fat-Reducing Grilling Machine“, für die er seit bald 20 Jahren wirbt. Mit diesem Geld kann er auch das George Foreman Youth Center finanzieren, vier Hallen neben einem Highway, 20 Minuten entfernt von Downtown Houston, Texas. Draußen sind es 41 Grad, drinnen im Trainingsgebäude hat Foreman auf angenehme 22 Grad kühlen lassen.

Er ist eine gewaltige Erscheinung, nach wie vor. Wenn er seine Meinung äußert, schlägt er gern mit seiner rechten Faust in seine linke Handfläche. Foreman gilt als einer der härtesten Puncher der Boxgeschichte. Norman Mailer schrieb über ihn, seine Attacken hätten einen Klang, als ob jemand „mit einem Baseballschläger auf eine Wassermelone eindreschen würde“.

„Das Einzige, was ich damals wollte“, sagt Foreman heute, „war, Ali töten, im wahrsten Sinne des Wortes.“ Er habe keine Strategie gehabt, kein Konzept, nur einen einfachen Plan: den Gegner vernichten. „Mit allen Mitteln. Ich würde aufs Ohr schlagen, auf den Rücken, auf den Hinterkopf.“ Er habe immer nur ein Ziel verfolgt: „Den Gegner niederstrecken und nach Hause fahren.“

Die Art, wie Ali die Menschen in Zaire manipulierte, bezauberte, eroberte, habe er, Foreman, verachtet: „Wie ein Mann, der auf dem Friedhof pfeift.“

Also konzentrierte sich Foreman auf sein Kerngeschäft, den Knockout. Drosch im Interconti auf schwere Säcke ein und wartete auf den Moment, an dem endlich Ruhe herrschen würde im Dschungel. Den Augenblick, in dem Ali unter seinen Fäusten zusammenbrechen würde.

Er war sich sicher. So sicher, dass er vor dem Kampf Gene Kilroy in seine Umkleidekabine zitierte. „Richte ihm aus, dass ich ihn töten will“, sagte Foreman, als er die Hände bandagiert bekam. Zurück in Alis Kabine, sagte Kilroy: „Er möchte deine Kinder ins Waisenhaus schicken.“

„Ah, ich kann’s nicht erwarten“, lautete Alis Antwort. „Ich weiß, was ich tue.“

Wenn Foreman heute von dem erzählt, was in dieser Nacht geschah, klingt er noch immer wie jemand, dem Unbegreifliches widerfahren ist. In der ersten Runde traf ihn Ali mit ein paar Schlägen, aber dann trat der Herausforderer den Rückzug in die Seile an, schützte mit beiden Händen seinen Kopf und gab manchmal seinen Körper preis, als wäre er eine Ruine – zum Abriss freigegeben. Es schien nur noch eine Frage von Augenblicken zu sein, bis Foreman den entscheidenden Treffer landen würde.

„Ich setzte ihm zu, mit einigen meiner härtesten Schläge“, sagt Foreman. „Ich traf ihn am Kopf, am Körper, überall, aber er schien beschlossen zu haben: Möglicherweise wird mich George Foreman heute Nacht umbringen, aber k. o. schlagen wird er mich nicht. Mir war solche Willensstärke noch nie begegnet. Irgendwann traf ich ihn so schlimm, dass er auf mich drauffiel, ich dachte: ‚Jetzt gibt er auf‘, aber er rief nur: ‚Ist das alles, was du draufhast, George?‘ Ich war geschockt, weil das die Wahrheit war. Ich hatte nichts mehr. Ab der dritten Runde wurde ich müde.“

Aber Ali, angefeuert von 70.000 Menschen im Stadion, wartete, wartete weitere vier Runden, wartete, bis die achte Runde kam und er Foreman mit einer schnellen Kombination erwischte, einem linken Haken und einem rechten Cross. Der Champion torkelte zu Boden wie ein abstürzendes Flugzeug.

Es ist der wahrscheinlich berühmteste K. o. der Boxgeschichte. Da hatte einer nicht nur den stärksten Mann der Welt besiegt, da hatte einer die Konflikte einer ganzen Epoche gebündelt. Die Bürgerrechtsbewegung, der Krieg in Vietnam, die Gewalt gegen die Studenten, die verbrecherische Regierung von Richard Nixon, all das wurde mitverhandelt, als der alternde Rebell und Kriegsdienstverweigerer gegen den Schläger George Foreman antrat und gegen alle Wahrscheinlichkeit gewann.

Foreman ist daran fast zerbrochen. Zweieinhalb Jahre später auf Puerto Rico, nach einem Kampf gegen einen Boxer namens Jimmy Young, glaubte er, sterben zu müssen. Er wurde Priester und trat erst zehn Jahre später wieder in den Ring, weil Geldnot ihn dazu zwang.

Diese Nacht in Kinshasa, sagt Foreman, sei der große Wendepunkt in seinem Leben gewesen. Viele Jahre sei das Foto, auf dem er zu Boden gestreckt wie ein Fußabtreter vor Ali liege, das einzige Bild gewesen, das in seinem Haus hing. „Der Typ auf dem Foto, das war nicht mein Bruder, nicht mein Cousin, niemand sonst, sondern ich. Noch viele Jahre nach meinem Tod werden sich die Menschen an dieses Bild erinnern.“

Warum hat Ali nicht aufgehört, damals auf dem Höhepunkt, gesund, unversehrt, mit 32 und einer Börse von fünfeinhalb Millionen Dollar allein für den Kampf im Dschungel? Dr. Ferdie Pacheco, sein Arzt, sagt, er habe Ali nach dem Triumph von Kinshasa aufgefordert, Schluss zu machen, immer wieder, aber die Antwort sei stets dieselbe gewesen: „Zuerst muss ich noch den nächsten Kampf machen.“

Pacheco lebt in einer weißen Villa in Miami. Im Vorgarten steht ein Baum, der Mangos trägt, drinnen im Haus erzeugen funkelndes Blau und tiefes Rot die Stimmung der Karibik. Die Farben leuchten von großen Ölbildern, die Pacheco gemalt hat, eine weitere Beschäftigung dieses Mannes, der sein Leben lang auf der Suche war, als Mediziner, als Autor von 14 Büchern, als TV-Kommentator.

Pacheco sitzt auf einem dunkelblauen Sofa, sein weißes Haar gekämmt, aber wirr, gefangen noch von einem Traum, den er letzte Nacht hatte. Er war darin Dirigent eines japanischen Symphonieorchesters, er habe mit Frack und einem Taktstock auf einem Podest in Tokio gestanden, er könne kein Japanisch, und Noten lesen könne er auch nicht, aber die Symphonie, die er dirigiert habe, habe wunderbar geklungen, perfekt.

Er lächelt und erzählt, dass er auch oft davon träume, General zu sein, im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Pancheco war nie General, er war nie im Krieg, aber sein Leben lang war er es gewohnt, dass seine Anordnungen befolgt wurden. Und eigentlich hat sich nur einer widersetzt – Muhammad Ali, der nicht aufhören wollte nach dem Sieg in Zaire.

„Man erkämpft sich nicht jahrelang das Licht der großen Bühne, um dann plötzlich davon zu verschwinden und sie dann zu vermissen“, sagt Pacheco. „Alle, die ganz oben standen, vermissen es. Politiker, Schauspieler, Sänger, sie alle bekommen Entzugserscheinungen, und das ist okay. Aber beim Boxen ist es nicht okay. Weil Boxer für ihre Sturheit einen fürchterlichen Preis bezahlen müssen.“

Nach Zaire war Ali endgültig jener freie, bewunderte Mann, der er immer sein wollte, seit er sich 1960 nach seinem Olympiasieg in Rom stundenlang an eine Straßenecke gestellt hatte, die Goldmedaille um den Hals, und darauf wartete, dass die Menschen stehenblieben.

Nur dass jetzt auch die Mächtigen kamen und das amerikanische Establishment, das ihn vorher bekämpft hatte. Präsident Gerald Ford, der Nachfolger Nixons, sah in Ali den großen Medizinmann, ein Symbol, an dem sein zerrissenes Land gesunden sollte. Er lud ihn 1974 ins Weiße Haus ein. „Ich wollte Ali treffen“, sagte Ford, „nicht nur wegen meiner sportlichen Interessen, sondern weil er Teil meiner Bemühungen war, jene Wunden zu heilen, die Rassentrennung, Vietnam und Watergate gerissen hatten.“

Doch um der freie, große Mann bleiben zu können, sagt Pacheco, habe Ali geglaubt, weiterboxen zu müssen. Der Preis, den der Champion für dieses Hochgefühl bezahlen musste, sei stetig gestiegen. In der ersten Phase seiner Karriere, bis zum Jahr 1964 etwa, stand Ali durchschnittlich 5,5 Runden pro Kampf im Ring. In der zweiten Phase, zu Zeiten des Foreman-Kampfs in Zaire, waren es schon 9,9 Runden. In der dritten Phase, von 1975 bis 1981, musste er 12 Runden pro Kampf durchstehen. „Ein Wahnsinn“, sagt Pacheco.

Am 30. September 1977, einen Tag nach dem mühsamen 15-Runden-Sieg Alis über den Herausforderer Earnie Shavers, kam Frank Guardino, Arzt der „New York Athletic Commission“, zu Pacheco. Guardino hatte ein ernstes Gesicht, als er sagte, dass er Ali in New York nie mehr antreten lassen werde. In einer Urinprobe Alis nach dem Kampf habe er nicht nur Blut gefunden, sondern auch Gewebeteile. „Ferdie“, habe Guardino gesagt, „er muss aufhören zu boxen.“

Am nächsten Tag verschickte Pacheco Kopien des Laborberichts per Einschreiben an Ali, dessen damalige Frau Veronica, den Manager Herbert Muhammad und den Trainer Angelo Dundee. Als keiner antwortete, gab Pacheco auf. 13 Jahre hatte er als Ringarzt in Alis Ecke aufgepasst. Nach dieser Urinprobe, sagt er, habe er die Verantwortung nicht mehr übernehmen können.

Zweieinhalb Jahre nach dem Gutachten von Dr. Guardino hatte Ali den Titel gegen Leon Spinks erst verloren, dann zurückgewonnen, war in den Ruhestand gegangen und stand nun in Las Vegas in einem Boxring, um noch einmal Weltmeister zu werden, zum vierten Mal. Sein Gegner hieß Larry Holmes, war fast acht Jahre jünger und hatte früher als Sparringspartner für Ali gearbeitet. Die Gage an diesem Abend in Las Vegas betrug für Ali acht Millionen Dollar.

„Jeder, der mit diesem Kampf zu tun hatte, sollte polizeilich verfolgt werden“, sagt Pacheco. „Ali kann von Glück sagen, dass er ihn überlebt hat.“

Holmes hat nach dem Kampf geweint. Er sagte: „Ich will, dass die Menschen wissen, wie stolz ich bin, meine Kunst von Ali gelernt zu haben. Ich bin stolzer darauf, mit ihm trainiert zu haben, als ich jung war, als ihn jetzt im Alter geschlagen zu haben.“

Holmes wurde mit 19 siegreichen Titelverteidigungen einer der erfolgreichsten Schwergewichts-Champions aller Zeiten, weit erfolgreicher als Ali, aber dennoch blieb er in dessen Schatten.

Holmes lebt heute zwei Stunden westlich von New York in einer kleinen Stadt namens Easton in Pennsylvania. Er ist dort aufgewachsen mit elf Geschwistern, ohne Vater, mit Sozialhilfe. Noch heute trifft er manchmal Menschen in Easton, die ihm sagen, er habe ihnen früher die Schuhe geputzt. „Ja, aber jetzt gehört mir der Schuhladen“, hat Holmes eine Zeitlang geantwortet – bis er feststellte, dass die Menschen in Easton bei ihm keine Schuhe kaufen wollten und er den Laden dichtmachte.

Jetzt sitzt Holmes in einem Fertigbau am Rand von Easton. An der Wand hängt ein bronzenes Schild, eingraviert sind die Worte: „Wer das Gold hat, bestimmt die Regeln“ – ein schöner Spruch, aber er funktioniert nicht in Easton. Jedenfalls funktioniert er nicht für Larry Holmes.

Von seinem Schreibtisch aus kann Holmes fünf Monitore sehen, die ihm das Geschehen aus seiner Kneipe „Ringside“, ein paar Türen weiter, zeigen. Man sieht die Bar, man sieht Tische und Stühle, aber was man nicht sieht, sind Menschen. Holmes zieht ein Blatt Papier aus dem Schreibtisch. „Mann, dieser Ort ist so trostlos.“ Der Barkeeper des „Ringside“ hat diesen Satz gestern im Internet gepostet. Heute Morgen hat Holmes ihn rausgeworfen.

Es ist traurig, fast so traurig wie die Nacht in Las Vegas vor 31 Jahren. Ali habe nur dagestanden und eingesteckt, sagt Holmes. Er, Holmes, habe Ali zugerufen: „Warum tust du dir das an?“, aber Ali habe nur gemurmelt: „Weil ich dich k. o. schlagen werde.“

Er habe Angst gehabt in diesem Kampf, sagt Holmes, Angst, dass er Ali verletzen könnte, lebensgefährlich, Angst auch, dass er ihn sogar töten könnte. Er habe Ali gebeten aufzugeben, er habe den Ringrichter gebeten, den Kampf abzubrechen, vergebens. Es ging weiter bis zur neunten Runde, als Holmes Ali eine Faust in den Magen rammte und Ali so laut schrie, dass es in der ganzen Halle zu hören war.

Erst da habe Angelo Dundee erkannt, dass Zaire und die Zeit der Wunder weit weg waren, dass Ali nicht mehr würde zaubern können. Nach der zehnten Runde brach Dundee den Kampf ab.

Larry Holmes schaut aus dem Fenster. Draußen steht sein schwarzer Mercedes 560 SEC, ein paar Meter weiter gibt es eine grüne Wiese, wo er einen Platz hat reservieren lassen. Vor einigen Jahren hat der Bürgermeister seiner Stadt versprochen, dort ein Denkmal von Holmes zu errichten. Holmes wartet noch darauf.

An einem warmen Novembertag des vergangenen Jahres reiste Larry Holmes nach Philadelphia, zum letzten Geleit für Joe Frazier. Frazier hatte seinen Kampf gegen den Leberkrebs verloren, er war nur 67 Jahre alt geworden.

4000 Menschen kamen zur Enon Tabernacle Baptist Church, und irgendwann tauchte Muhammad Ali auf. Männer stützten ihn, sein Kopf hing weit vor seinem Körper, es sah aus, als wäre er nicht mehr richtig daran befestigt. Alis Ehefrau Lonnie hielt seine Hand.

Muhammad Ali,

geboren am 17. Januar 1942 als Cassius Marcellus Clay Jr., begann im Alter von zwölf Jahren mit dem Boxen, aus Wut darüber, dass ihm sein Fahrrad geklaut wurde. Er wurde dreimal Weltmeister im Schwergewicht. Ali engagierte sich für die Gleichberechtigung der Menschen und gegen den Vietnam-Krieg. Er konvertierte zum sunnitischen Islam. Ali hat neun Kinder und war dreimal verheiratet. Er leidet an Parkinson und lebt seit einiger Zeit abgeschottet von der Öffentlichkeit.

Thomas Hüetlin,

geboren 1961, wuchs in München auf. Er studierte an der LMU Politik- und Literaturwissenschaft. Außerdem absolvierte er die Deutsche Journalistenschule. 1990 leitete er das Kulturressort der Zeitschrift Tempo. Anschließend war er Spiegel-Korrespondent in New York und London. Hüetlin lebt heute in Berlin.

Ali vom Waldhof

von Nora Gantenbrink

Die Siedlung, in der Charly Graf geboren wurde, ist ein schlechter Ort, um Erwartungen ans Leben zu haben. Sie ist ein guter Ort, um ein Boxer zu werden. Sie befindet sich im Stadtteil Waldhof, im Norden von Mannheim. Der Stadtteil ist schlecht, aber am schlechtesten sind die „Benz-Baracken“. Die Häuser, in denen Charly aufwuchs. Sie wurden in den 50er-Jahren gebaut und heißen so, weil sie nahe der Mercedes-Benz-Fabrik standen. Hier wohnte nur, wer musste. Prostituierte, Arme und Menschen, die im Krieg ihren Verstand verloren hatten.

An einem Sommertag im Jahr 2014 betritt Charly Graf diese Siedlung. Er macht einen Spaziergang durch seine Vergangenheit. Er will erzählen, wie er sich die Chance erarbeitete, alles zu gewinnen, und weshalb er so viel verlor.

In der Siedlung tragen Frauen Gummischlappen und Lidl-Tüten. Männer sitzen ohne T-Shirt auf Plastikstühlen und trinken Eichbaum Export. Zwei Jungs schrauben an einem lila Golf vier. Es riecht nach Spiritus und Grillkohle. Satellitenschüsseln und Deutschlandfahnen säumen die Hauswände.

Charly Graf trägt ein Shirt ohne Ärmel und Chucks. Er sieht aus wie ein Basketballstar in Rente, aber sein starker Akzent ist nicht aus Dallas, sondern aus Mannheim. Mannemerisch nennt man den kurpfälzischen Dialekt. Er klingt, wie wenn man genuschelt singt.

Charly läuft schnell, obwohl er so massig ist. Eigentlich läuft er, wie er boxt. Viel schneller, als man von ihm erwarten würde.

Vor einem gelb gestrichenen, flachen Haus bleibt Charly stehen. „Hier komm ich her“, sagt er, „2. Stock, 1. Tür. Früher war es grau.“

Charly lebte hier mit seiner Mutter in einem Zimmer. 20 Quadratmeter. Sie hatten keine Heizung und kein Bad. Die 80 Barackenbewohner teilten sich fünf Klos.

Die Straße, in der Charly steht, heißt „Neues Leben“. Die anderen Straßen tragen Namen wie „Zäher Wille“, „Starke Hoffnung“ oder „Frohe Zuversicht“.

Hier wird Charles Graf, Spitzname Charly, am 16. November 1951 geboren. Nachkriegsdeutschland. Konrad Adenauer ist Bundeskanzler. Musik wird noch auf Grammophonen gespielt. In dem Film „Die Sünderin“ ist Hildegard Knef kurz nackt, das löst einen bundesweiten Skandal aus.

Charlys Mutter ist Elisabeth Graf, Fabrikarbeiterin in der Schokoladenfabrik „Bosch“. Das Haus, in dem sie wohnt, ist grau, aber ihre Arbeit riecht nach Pralinen. Sein Vater ist der Gefreite Charles Blackwell der United States Army, ein schwarzer Besatzungssoldat, der in den nahen Kasernen der Amerikaner lebt.

Ein uneheliches Kind ist in dieser Zeit eine Schande. Charly Graf ist ein uneheliches Kind.

Charly lernt seinen Vater nie kennen. Wer dieser Mann ist, dem er seine Hautfarbe und seinen Namen verdankt, erfährt er nicht. Ob sich seine Eltern nur eine Nacht liebten oder länger, weiß er nicht. Sein Vater zahlt keinen Unterhalt für ihn.

Nie verliert Elisabeth Graf ein Wort über Charlys Vater. Nie über ihre eigenen Eltern. Die Familie Graf besteht nur aus Charly und seiner Mutter. Seine Mutter lebt, als er geboren wird, von 103 Euro staatlicher Fürsorge im Monat. Das Einzige, was Charly Graf von seinem Vater besitzt, ist ein Bild von ihm in Uniform. Er trägt es immer mit sich. Seine Mutter trinkt viel, redet wenig.

Charly lebt mit ihr wie auf einer Insel und sein Alltag bleibt stumm. Meistens sitzen sie zusammen in der Einzimmerwohnung und schweigen. Sie sind zwei Menschen in der Welt.

Mittwoch ist Lohntütentag. Da ist die Mutter anders, wenn sie nach Hause kommt. Dann ist sie betrunken. Meistens bringt sie mittwochs fremde Männer mit. Charly muss sich hinter einem Vorhang verstecken, während die Mutter Sex hat. Er hört das Stöhnen seiner Mutter und das der fremden Männer.

Einmal bringt die Mutter mehrere Männer mit, da ist Charly etwa sechs, erzählt er. Die Geräusche hinterm Vorhang sind anders, das Stöhnen lauter, irgendwie brutaler. Charly bekommt Angst um seine Mutter. Er will ihr helfen, läuft aus seinem Versteck und schreit. Dann packt einer der Männer Charly und schlägt ihn so hart ins Gesicht, dass er in die Zimmerecke gedonnert wird. Charly sagt, dass das einer der Momente war, in denen er sich dachte: Irgendwann schlage ich zurück.

Mit sieben tritt er in den Boxverein im Waldhof ein.

Trainiert wird in den Sachen, die er anhat. Das machen die anderen auch. Sie haben eh kein Geld und es geht ja auch so. Etwa zehn Jungs und der Geruch von Schweiß. Die Handschuhe stellt der Verein.

Charly zieht sich die Boxhandschuhe an. Er schlägt gegen den Sandsack. Es fühlt sich gut an.

Beim Training beobachtet er die anderen Jungs. Sie haben nicht so viel Kraft wie er. Er kann härter schlagen, er ist besser.

Er ist zum ersten Mal besser.

Charly redet von diesem Tag, als ob es gestern gewesen wäre, dabei ist es 56 Jahre her.

Ein Kind auf einem Fahrrad kommt angefahren und stoppt kurz vor Charly.

„Bist du Charly Graf?“

„Der bin ich.“

„Hast du so viele Muskeln vom Boxen bekommen?“

„Ja.“

„Kann ich die auch bekommen?“

„Ja, geh boxen.“

„Kannst du mir ein Autogramm geben?“

„Okay.“

Charly kramt in seiner Sporttasche und holt eine Autogrammkarte raus. Noch mehr Kinder kommen angelaufen, auch sie wollen mit Charly sprechen, ein Autogramm haben.

Ein Junge von der anderen Seite läuft auf ihn zu. Er ist zwölf und raucht eine Zigarette. Charly kennt ihn.

Der Junge sagt: „Charly, ich hab Scheiß gebaut.“

„Hast du ein Auto geklaut?“

„Ja, Mann. Und jetzt bin ich im Heim in Freiburg.“

Charly verdreht die Augen.

„Hör auf damit.“

Als Jugendlicher schafft er gerade so die Hauptschule, dann arbeitet er auf dem Bau oder als Eisenschmieder. Er formt glühenden Stahl zu Schiffsankern. Mit 17 Jahren hat Charly seinen ersten Kampf als Profiboxer. Er wird als „Ali vom Waldhof“ angekündigt“, weil er in seiner Art zu boxen an Muhammad Ali erinnert. Seine schnellen Hände, seine tänzelnden Füße. Ein Schwarzer im Ring. In der Frankfurter Festhalle schlägt er Lutwin Hahn in der ersten Runde k. o.

Charly gilt plötzlich als Hoffnungsträger in der deutschen Szene, als das nächste große Ding. 1969, ein Jahr nach seinem ersten Kampf, wird er Deutscher Jugendmeister der Gewichtheber im Mittelschwergewicht und Zweiter bei den deutschen Junior-Boxmeisterschaften im Schwergewicht. Sein Promoter sagte, Charly sehe nach einer Million Dollar aus. Ein anderer nennt ihn einen „schwarzen Diamanten“. In der Benz-Baracke war das Schwarzsein nie eine Besonderheit, es gab mehr als 400 schwarze Kinder. Es war weder positiv noch negativ. Charly erfährt, was Rassismus ist, als er die Grenzen der Benz-Baracken überschreitet. Nur im Ring gibt es keinen Rassismus. Dort unterteilt man nicht in Schwarz und Weiß, sondern in Gewinner und Verlierer. Und Charly ist lange der Gewinner. Die Leute kennen plötzlich seinen Namen. Fremde klopfen ihm auf die Schulter. Es ist eine gute Zeit.

In einer Diskothek in Mannheim lernt er eine Frau kennen, Margot. Sie hat helle Haut und einen VW-Käfer. Er mag an ihr, dass sie ihn mag, obwohl er zu Fuß geht. Als sich Charly bei ihren Eltern vorstellen will, denken sie, Charly sei ein Student aus Nigeria, der ihnen Zeitungen verkaufen möchte. Als die Eltern erfahren, dass der Zeitungsverkäufer der Verlobte ihrer Tochter ist, sagt der Vater: „Der Neger macht uns unsere schöne weiße Bettwäsche dreckig.“ Margot heiratet Charly.

In einem Dokumentarfilm, den ein Regisseur vom NDR über sein Leben dreht, erklärt Charly: „Mein Name ist Charles Graf, ich bin geboren am 16. November 1951 in Mannheim. Die meisten sehen mich als Boxer mit einem beschränkten Horizont. Und für mich sind die Siege, wenn ich sie in ihrer Haltung zerstöre. Neger, Neger! Ich musste immer kämpfen. Es war immer ein Kampf. Für mich war es ein Kampf, einfach, einfach … um klarzumachen, dass ich ein Mensch bin.“

Boxen war für Charly Rettung und Niedergang zugleich. Mal das eine, mal das andere.

Als er 22 ist, bekommt Charly mit Margot ein Kind. Es ist ein Wunschkind. Charles Junior. Aber Charly ist nicht viel für die beiden da. Das hat damit zu tun, dass das Rotlichtmilieu und das Boxmilieu zwei gute alte Bekannte sind. Wo geboxt wird, sind in den Siebzigern auch Luden. Charly kennt sie alle. Sie ihn auch. Sie wissen, dass Charly fester schlagen kann, als die anderen. Deshalb wollen sie ihn ja. Was Charly bislang gerettet hat, wird ihm im Milieu zum Verhängnis. Denn die Regeln aus dem Ring gelten auf der Straße nicht.

Charlys Freunde heißen jetzt Pickel-Bodo und Bagdad-Eddy. Margot trennt sich von Charly, da ist Charly junior ein Jahr alt. Charly Graf ist jetzt mit einer Prostituierten zusammen. Charly wird Zuhälter. Er schickt Frauen auf den Strich, betreibt illegale Spielcasinos. Wenn ihm jemand nicht passt, haut er ihm was in die Fresse. Einmal schlägt er einen Konkurrenten so hart, dass dieser beinahe stirbt.

Mehrmals wird Charly wegen Zuhälterei, Körperverletzung und Erpressung verurteilt. Insgesamt verbringt er zehn Jahre im Gefängnis. Erst in Mannheim, dann in der JVA Stammheim in Stuttgart, einem Hochsicherheitsgefängnis. In Stammheim lernt Charly den ehemaligen RAF-Terroristen Peter-Jürgen Boock kennen. Boock ist damals angeklagt wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und wegen der Beteiligung an der Ermordung von Jürgen Ponto, Hanns Martin Schleyer und Schleyers Begleitern. Boock hat eigentlich aus Sicherheitsgründen alleine Hofgang, aber weil er dagegen erfolgreich geklagt hat, darf er jetzt mit einem anderen zum Ausgang aufs Dach des Gefängnisses. Ein eingezäunter Betonplatz mit Tischtennisplatte. Der andere ist Charly Graf.

Charly trägt einen Kapuzenpullover und macht Schattenboxen, als Boock kommt.

Charly: „Hey, weswegen bist du denn hier drin, du Zwerg?“

Boock: „Und warum bist du hier drin, du vollgefressener Riese?“

Da stehen sie sich also gegenüber, der breite Zuhälter und der schmale Intellektuelle, und wissen so recht nichts miteinander anzufangen. Sie werden Freunde.

Boock bringt Charly Bildung bei. Politische Theorie. Er gibt ihm Bücher. Hesse. Dostojewski. Brecht. Die Gespräche mit dem Terroristen verändern ihn. „Ich war ein hochgradig egoistischer, asozialer Mensch, was mir aber gar nicht bewusst war“, sagt Charly. Er will weg aus dem Milieu, nicht mehr der Schläger sein. Er will wieder boxen, profiboxen. Im Gefängnis darf Charly regelmäßig trainieren – in einer Wellblechhütte, die sich im Sommer auf bis zu 35 Grad aufheizt.

Charly darf für die Kämpfe in Begleitung von Polizisten raus aus dem Gefängnis. Er hat eine Sondergenehmigung. Charly weiß, solange er gewinnt, so lange lassen sie ihn weiterkämpfen. 1985 wird er Deutscher Meister im Schwergewicht. Seine Adresse ist die einer Justizvollzugsanstalt. Tausende Menschen jubeln Charly Graf zu, sie rufen seinen Namen.

Bei der Verteidigung, acht Monate später, verliert Charly den Titel. Es ist ein ungerechtes Punkturteil, manche sagen, es war Schiebung. Danach steigt Charly nie wieder in den Ring. Charly wollte Weltmeister werden. Bis heute glaubt er, dass er es hätte packen können. Er hatte genug Wut in sich, um ein großer Boxer zu werden.

Er ist enttäuscht, fühlt sich ungerecht behandelt und möchte aus Mannheim weg, auch um nicht wieder ins Milieu abzurutschen. Er hat einen Freund im Allgäu. Der Freund versteigert Vieh. Charly fragt den Freund, ob er einen Job für ihn hat.