9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ch. Links Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Serie: Länderporträts

- Sprache: Deutsch

Kolumbien ist ein Land voller Gegensätze: Bürgerkrieg und Lebensfreude, Biodiversität und Umweltzerstörung, Amazonasdschungel und riesige Metropolen. Fünfzig Millionen Menschen leben hier an den Karibik- und Pazifikküsten, zwischen Anden und Amazonas. Das Land ist reich an Rohstoffen und zudem der größte Kokainexporteur der Welt. Nach Jahrzehnten des Bürgerkriegs hofft eine der ältesten Demokratien Lateinamerikas nun auf einen stabilen Frieden.

Martin Specht kam erstmals nach Kolumbien, als er über die Drogenkriege berichtete, und verbringt mittlerweile einen großen Teil seiner Zeit dort. Ihn interessiert, wie die Menschen leben und was sie bewegt. Er ist fasziniert vom Alltag der Kolumbianer und ihrer besonderen Widerstandsfähigkeit, der resiliencia.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 286

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Martin Specht

Kolumbien

Martin Specht

Kolumbien

Ein Länderporträt

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet

diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über

www.dnb.de abrufbar.

1. Auflage als E-Book, September 2018

entspricht der 1. Druckauflage vom September 2018

© Christoph Links Verlag GmbH

Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0

www.christoph-links-verlag.de; [email protected]

Reihengestaltung: Stephanie Raubach, Berlin

Lektorat: Philipp Kaufmann, Ch. Links Verlag

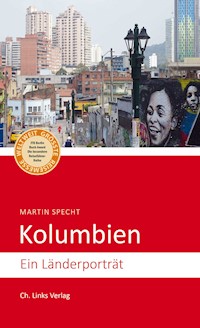

Cover: Innenstadt von Bogotá, 2016; © Martin Specht

Karte: Peter Palm, Berlin

eISBN 978-3-86284-431-9

Inhalt

Einleitung

Krieg, Frieden und Kakao

Geisteshaltung Eldorado

Gold

Kaffee

Bananen

Kokain

Die fünf Kolumbien

Amazonía

Andina und Orinoquía

Caribe y Pacífico

San Andrés y Providencia

Auf den Spuren Humboldts am Río Magdalena

Das große Volk der Wayuu

Die Pfeiler der Gesellschaft

Familie

Religion und Glaube

Kultur

Hoffnung und Frieden

Anhang

Literatur, Musik und Filme

Dank

Karte

Basisdaten

Über den Autor

Einleitung

Ich kam wegen der Schrecken nach Kolumbien, denn es waren Recherchen über die organisierte Drogenkriminalität, die mich in den letzten Jahren immer wieder in das südamerikanische Land reisen ließen. In den ersten Monaten, die ich als Journalist in Kolumbien verbrachte, traf ich Drogenhändler, jugendliche Gangmitglieder und Guerilleros; folgte Polizisten und Auftragsmördern durch ihren abenteuerlichen und manchmal abgründigen Alltag. Kolumbien, das war für mich in erster Linie ein Schauplatz, an den mich die Berichterstattung über einen Konflikt geführt hatte.

Die Geschichte der großen und mächtigen Drogenkartelle – namentlich des Medellín- und des Cali-Kartells – begann in den 1970er Jahren in Kolumbien und hat das Image des Landes in den Augen vieler Menschen entscheidend geprägt. Abgesehen von den Problemen, die das organisierte Verbrechen bis heute verursacht, herrscht in dem Land seit etwa 50 Jahren ein Bürgerkrieg unter Beteiligung diverser Guerilla-Organisationen.

Ich begegnete auch Menschen, die anscheinend nichts mit Kriminalität und Bürgerkrieg zu tun hatten und ein relativ normales Leben führten. Studenten, die ihre Zeit im Café verbrachten, einem Buchhändler in Bogotá, einem Immobilienmakler an der Karibikküste. Nicht anders als in Europa, war in den Gesprächen mit ihnen von Karriere, der Familie, dem Kauf eines Hauses und der Schulbildung der Kinder die Rede. Am Wochenende standen Treffen mit Freunden oder Ausflüge in einen der zahlreichen Naturparks auf dem Programm. Es kam mir so vor, als sei Kolumbien einer der sichersten Orte der Welt und Krieg würde anderswo stattfinden. Gelegentlich wurde zwar in den Fernsehnachrichten von einer Entführung oder Kämpfen zwischen der Armee und der Guerilla berichtet, aber das schien niemanden in meiner Umgebung besonders zu interessieren.

Eines Tages begegnete ich einer Biologin, die inmitten eines Waldgebiets in der Provinz Antioquia in einer Forschungsstation für Schmetterlinge arbeitete. Ich war dort unterwegs, weil ich einmal etwas anderes als die Millionenstadt Medellín – in der ich mich damals aufhielt – sehen wollte. Nachdem ich aus dem Bus gestiegen war, folgte ich einem Pfad, der von der Straße in den Wald führte. Ein Wegweiser zeigte an, dass man in dieser Richtung zu einem See gelangte. Wenn die Strahlen der Sonne durch die Wipfel der Bäume hindurch schienen, leuchtete das Grün der Blätter prachtvoll auf. Manchmal flogen Vögel laut trillernd vor mir davon. Nach einer Weile sah ich zwischen den Ästen so etwas wie ein riesiges Moskitonetz. Es war wie ein Zelt vom Boden aus bis in etwa zehn Meter Höhe aufgespannt. Die Konstruktion bewegte sich leicht schaukelnd im Wind. Neugierig ging ich darauf zu. Von irgendwoher hörte ich das Summen einer Klimaanlage. Das Innere des »Zelts« war geräumig, an einer Seite befand sich ein Raum mit gläsernen Wänden. Dort standen auf Tischen Computer, Mikroskope und transparente Behälter, in denen Zweige und Blätter zu erkennen waren. An einer Scheibe war die bunte Zeichnung eines Schmetterlings befestigt. Dahinter bewegte sich eine menschliche Gestalt zwischen den Laborgeräten.

An der Außenseite der Station befand sich eine Schleuse, durch die ich das Innere betrat. Ich wollte gern mehr über diesen Ort erfahren. Ein orangeroter Schmetterling schwirrte nah an meinem Gesicht vorbei.

»Buenos días«, grüßte ich in Richtung Labor. Ich war mir aber nicht sicher, ob man mich durch die Glasscheiben hindurch hören konnte und ging darauf zu. Eine Frau, in weißer Bluse und Jeans, öffnete die Tür und schaute mich an. Sie sah müde und gleichzeitig sehr konzentriert aus. Ich hatte den Eindruck, sie fühlte sich durch mein Eintreten gestört.

Mit einer Hand ordnete sie ihr Haar und stellte sich als Biologin vor. Ich entschuldigte mich für mein Eindringen, und sagte, es täte mir leid, wenn ich sie bei ihrer Arbeit unterbrochen hätte. Sie gab mir zu verstehen, dass ich willkommen sei, und sagte, dass sie an einem Forschungsprojekt über Schmetterlinge arbeite. Dann verriet sie mir freundlicherweise die lateinischen Bezeichnungen von einem Dutzend unterschiedlicher Schmetterlingsarten.

Die von ihr benannten Exemplare schwebten währenddessen mit buntschillerndem Flügelschlag um uns herum. Ich sagte ihr, wie schön ich die Farben der Schmetterlinge fände. Die Biologin schaute mich an. Ihr Name sei Diana, sagte sie schließlich.

Ob ich noch etwas über die Insekten wissen wollte, fragte mich Diana.

»Nein«, antwortete ich.

»Nein?«, sie schien erstaunt und auch ein wenig enttäuscht. Ich fragte sie scherzhaft, ob es auch eine Art gebe, die die Silhouette von Pistolen auf den Flügeln zeigen würde, wir seien ja immerhin in Kolumbien. Sie hatte mir vorher erklärt, dass manche Schmetterlinge auf ihren Flügeloberseiten »Bilder« gefährlicher Tiere andeuten, um Feinde abzuschrecken. Ein Trick der Natur. Sie musste lachen. Ich sagte ihr, dass ich in Kolumbien sei, um über Bürgerkrieg und Kriminalität zu berichten. Sie schaute mich aufmerksam und nachdenklich an.

»Kolumbien«, sagte Diana. »Das ist Schönes und Schreckliches zugleich. Es gibt beides, die unglaubliche Artenvielfalt im Amazonasgebiet und die Umweltzerstörung der Großkonzerne, die vor nichts haltmachen.«

Ich hatte sie für eine weltfremde Wissenschaftlerin gehalten und mich gefragt, welche Gründe sie wohl haben mochte, sich inmitten eines Bürgerkriegsgebiets mit Schmetterlingen zu beschäftigen. Sie war in etwa meinem Alter, stammte aus Medellín und musste dort die Jahre der Drogenkriege erlebt haben. Jetzt sprach sie mit großem Ernst.

»Man kann das Leben in Kolumbien mit einem Bild vergleichen: Die schöne Nachrichtensprecherin im Fernsehen, die mit einem strahlenden Lächeln die Ergebnisse eines Schönheitswettbewerbs verkündet und übergangslos mit dem gleichen Lächeln über die Anzahl der Morde an einem Freitagabend oder über ein Massaker durch Paramilitärs oder die Guerilla berichtet.«

In diesem Moment landete ein leuchtend blauer Schmetterling auf Dianas Arm. Damit ich ihn besser sehen konnte, hob sie ihren Arm ein wenig in meine Richtung.

»Um in Kolumbien zu überleben«, sagte sie, »brauchen die Menschen eine besondere Fähigkeit: die resiliencia.«

In der Psychologie wird mit Resilienz die Fähigkeit des Menschen bezeichnet, nach einschneidenden Erlebnissen – zum Beispiel der traumatisierenden Erfahrung von Gewalt – diese Traumata zu überwinden und zu einem normalen Leben zurückzufinden.

Die resiliencia, von der die Biologin sprach, ist in Kolumbien ein allgemeingültiger Begriff, den fast jeder aus der Umgangssprache kennt. Unter resiliencia verstehen die Kolumbianer eine, ihnen von sich selbst zugeschriebene psychische Widerstandsfähigkeit, die ihnen trotz des vielen Leids die Lebensfreude erhält. Resiliencia, so sagen sie, sei gewissermaßen die Seele des kolumbianischen Volkes.

Wahrscheinlich ist diese Fähigkeit einer der Gründe dafür, warum mir die Menschen in Kolumbien so liebenswert erscheinen. Es ist richtig, dass – wie Diana sagte – Schönes und Schreckliches dicht nebeneinander existieren. Ich empfinde das Alltagsleben an vielen Orten als erstaunlich angenehm. Die Menschen sind freundlich und einem Fremden wie mir gegenüber von einer Offenheit, die für ein Bürgerkriegsland ungewöhnlich ist. Ich werde oft dazu eingeladen, ganze Tage mit Familien zu verbringen, die ich bis vor Kurzem kaum kannte. Es ist bemerkenswert, dass der mehr als 50 Jahre andauernde Konflikt zwischen der Guerilla und der kolumbianischen Regierung, dem Hunderttausende Menschen zum Opfer gefallen sind – fast jede Familie ist davon betroffen –, nicht dazu geführt hat, dass Kultur und die Freude am Miteinander aus dem Leben der Menschen verschwunden sind. Zum Beispiel werden selbst im kleinsten Dorf regelmäßig öffentliche Feste gefeiert, bei denen sprichwörtlich bis zum Umfallen getanzt wird.

Bei diesen Fiestas spielt die Musik eine zentrale Rolle. In Kolumbien – von der Karibikküste im Norden bis zum Amazonasgebiet im Süden – gibt es mehr als 50 verschiedene musikalische Stilrichtungen. Die Bewohner einzelner Regionen sind stolz auf ihre Musik und sehen sie als Teil ihrer Identität. Der Literaturnobelpreisträger Gabriel García Márquez beschreibt in seiner im Jahr 2002 erschienenen Autobiographie Leben, um davon zu erzählen, wie die Musiker eines kleinen Dorfes nach einem Überfall durch die Polizei und der Ermordung etlicher Mitbürger ihre Instrumente weglegen und sich weigern, weiterhin Musik zu machen. Die Morde an den Dorfbewohnern fielen in eine Epoche, die als la violencia in die Geschichte eingegangen ist. Zwischen 1948 und 1958 bekämpften sich die Anhänger der konservativen und der liberalen Partei in Kolumbien. Polizei und Armee beteiligten sich an den Auseinandersetzungen; größtenteils auf Seiten der konservativen Regierung. Etwa 260 000 Menschen kamen während der violencia ums Leben. García Márquez beschreibt die trostlose Stimmung, die die Dorfbewohner während der Streiks der Musiker befällt: »›Es ist, als wäre man mit den Toten gestorben‹, sagte eine Frau, die eine rote Rose hinter dem Ohr trug.« Nach einem Monat ertragen die Musiker ihr Schweigen nicht länger. Der erste Akkordeon-Spieler beginnt ein Lied zu spielen, andere folgen seinem Beispiel. Am Ende der Episode taucht nach mehr als einem Monat der Stille der erste Betrunkene auf dem Dorfplatz auf und schmettert aus voller Brust ein Lied. Es sei, schließt der Autor, als hätten die Musiker das Wunder bewirkt, das Dorf wieder zum Leben zu erwecken.

Musik hört man, ob man will oder nicht, überall in Kolumbien. Zu jeder Tages- und Nachtzeit dringt sie aus den geöffneten Fenstern der Wohnungen oder dröhnt einem aus einem vorbeifahrenden Auto entgegen. Auf den mitunter langen Fahrten mit dem Überlandbus ist es undenkbar, dass sie ohne musikalische Begleitung stattfinden. Corridos, Vallenatos und Cumbias unterhalten die Zuhörer und versetzen sie für einige Momente in eine andere Welt. Dabei ist die Musik nicht nur ein Ausdruck oberflächlicher Lebensfreude. Viele Bands wie zum Beispiel Choc QuibTown thematisieren in ihren Texten die Probleme Kolumbiens. ChocQuibTown haben mit einer Mischung aus Hip Hop, Reggae und traditioneller kolumbianischer Musik mittlerweile internationalen Erfolg. Die aus dem Bundesstaat Chocó stammenden Musiker erzählen in ihren Liedern von der Vertreibung der indigenen Bevölkerung durch großangelegte Bauprojekte an der Pazifikküste, von Kriminalität und Armut.

Bei der Musik von ChocQuibTown – schön anzuhören, jedoch mit ernstzunehmendem Inhalt – musste ich wieder an das Gespräch mit Diana denken. Nachdem ich mit ihr gesprochen hatte, suchte ich bei meinen weiteren Begegnungen mit den Menschen in Kolumbien nach Anzeichen der resiliencia. Ich wollte wissen, was es damit auf sich hatte. Einmal wurde ich von einer befreundeten Familie in Medellín zum Abendessen eingeladen. Medellín ist mit mehr als drei Millionen Einwohnern nach Bogotá die zweitgrößte Stadt des Landes. In den 1970er Jahren erlangte sie durch Pablo Escobar und das Medellín-Kartell einen zweifelhaften Ruf. Mehrere Drogenkriege wurden dort ausgetragen und jahrelang galt die Metropole als die gefährlichste Stadt der Welt.

Meine Gastgeber waren froh darüber, dass sich das Leben in Medellín heute wieder weitgehend normalisiert hat. Vor 20 Jahren waren hier Schüsse und Explosionen zu hören gewesen; man hatte mir das Einschussloch einer verirrten Kugel, die in einem Zimmer im ersten Stock des Hauses eingeschlagen hatte, gezeigt. Jetzt drangen das Hupen der colectivos – Kleinbusse, die die Fahrgäste entlang der Strecke einsammeln – und Fetzen von Musik zum offenen Fenster herein. Beim Essen wurde mir im Schnelldurchlauf die wechselvolle Geschichte Medellíns während der Ära Pablo Escobars erzählt. Am Tisch saßen mehrere Generationen: Kinder, Enkelkinder und die Großmutter. Ich hatte den Eindruck, der ehemals schlechte Ruf Medellíns als kriminelle Hochburg der Drogenkartelle sei meinen Gastgebern irgendwie unangenehm. Sie wollten das Thema jedenfalls trotz meiner Neugier nicht vertiefen und wendeten sich schnell heitereren Dingen zu.

Zum Nachtisch bekam jeder eine Banane und wir begannen Karten zu spielen. Alle am Tisch schauten konzentriert in ihr Blatt. Ich dachte, wir sähen aus, wie eine Runde von Poker-Spielern. Mitten in Medellín. Ich konnte einfach nicht anders, und nahm die Banane wie eine Pistole in die Hand. Die »Banana-Gun« in der einen Hand und die Karten in der anderen, rief ich: »Ah ya, Medellín! So habe ich es mir vorgestellt.«

Im selben Moment fiel mir ein, wie peinlich meinen Gastgebern das Thema der Gewalt in ihrer Stadt gewesen war, und ich befürchtete, einen Fehler begangen zu haben. Ich kam mir irgendwie blöd vor. Zum Glück – und zu meiner Erleichterung – begannen die Erwachsenen in der Runde herzlich zu lachen. Die Großmutter – die sowohl la violencia wie auch diverse Drogenkriege in Medellín erlebt hatte – konnte sogar kaum noch aufhören. Ihre Augen tränten und ich freute mich, in ihr fröhliches Gesicht zu schauen. Es war, als wäre die anfängliche Scham über die gewalttätige Vergangenheit, und mitunter auch Gegenwart, verschwunden. Wir fühlten uns auf eine merkwürdige Art befreit. Man nahm mir den Scherz nicht übel und fand ihn offensichtlich auch nicht geschmacklos. Die Fähigkeit und die Bereitschaft, trotz allem über die ernsten und dunklen Seiten der eigenen Vergangenheit – und Gegenwart – zu lachen und Witze zu machen, schrieb ich der vielgerühmten resiliencia zu.

Jedenfalls glaubt die Mehrheit der Kolumbianer, mit denen ich zu tun hatte, an eine bessere Zukunft. Einmal hielt ich einen Vortrag über Drogenkriminalität an der Universidad de Antioquia, der ältesten staatlichen Hochschule. Im Anschluss diskutierte ich mit den Studenten. Die meisten von ihnen waren Anfang bis Mitte Zwanzig. Ich war neugierig, wie diese Generation die Kartelle und die Drogenbarone, die die Geschichte Kolumbiens so entscheidend beeinflusst haben, beurteilte. Im Verlauf des Gespräches stellte sich schnell heraus, dass diese Thematik für die meisten von ihnen sprichwörtlich Schnee von gestern war. Sie interessierten sich mehr für Fußball. Am selben Abend sollte ein wichtiges Spiel des America Cup stattfinden. Guerilla, Politik und Drogenkriminalität schienen weit weg zu sein. Als ich das Unigelände verließ, kam ich an einem Graffito vorbei. Es zeigte die in Kolumbien weit verbreiteten Kolibris, die kunstvoll um einen bunten Schriftzug gruppiert waren: »En un país de mentiras, la verdad es terrorista« – in einem Land der Lügen ist die Wahrheit terroristisch.

Die Geschichte Kolumbiens hat politische und soziale Verhältnisse hervorgebracht, einige davon fragil; aber im Sinne einer historischen Wahrheit bleibt Spielraum für Interpretation. Das Graffito am Eingang der Universität weist darauf hin. Das kolumbianische Leben ist facettenreich bis zur Widersprüchlichkeit. Es scheint mindestens immer »zwei Wahrheiten« in Kolumbien zu geben. Es gibt den Krieg und es gibt den Frieden. Dazwischen leben die Menschen. Die Frage ist: Wie lebt es sich in einem Land zwischen Krieg und Frieden?

An einem Sonntagmorgen im August 2016 saß ich in einem Café auf der plaza mayor von Ríohacha; einer Stadt an der Karibikküste. Bereits um acht Uhr morgens ließ die Sonne die Gebäude in einem gleißenden Licht erstrahlen. Alle Tische des Cafés waren besetzt, die Menschen genossen ihr Frühstück. Ein Mann verteilte Zeitungen. Als er auch mir eine auf den Tisch legte, erkannte ich, dass es sich um den – im Zeitungsformat gedruckten – Friedensvertrag zwischen der Guerillaorganisation FARC und der Regierung handelte. Er war vor einigen Tagen auf Kuba geschlossen worden. Anfang Oktober sollte der Vertrag durch ein Referendum ratifiziert werden. Jetzt wurde das mehrere Dutzend Seiten umfassende Dokument unter das Volk gebracht. Die sonntägliche Sportbeilage einer überregionalen Zeitung hatte man gleich mit verteilt. Aus dem Lautsprecher des Cafés schallte Musik über den Platz. Eine Sängerin sang mit melodischer Stimme ein Lied. Überall sah man den Friedensvertrag zwischen den dampfenden Kaffeetassen auf den Tischen liegen. Der Refrain des Liedes wiederholte sich: »La vida es un carnaval«. Das Leben ist ein Karneval. Auf Kolumbien trifft das vielleicht sogar in besonderem Maße zu. Mittlerweile ist es das Alltagsleben, das mich dort am meisten fasziniert. Kriminalität und Bürgerkrieg sind zwar immer noch wichtige Themen, die zum Leben in diesem Land der Extreme dazugehören, aber sie haben für mich einen Teil ihres Schreckens verloren. Ich fühle mich im Umgang mit den Menschen wohl und genieße es, mit ihnen über ihre Geschichte – und ihre Geschichten – zu sprechen. Wahrscheinlich sind es diese spannenden Begegnungen, bei denen sowohl das Schöne, wie auch das Schreckliche eine Rolle spielen, die Kolumbien für mich so einzigartig machen.

Krieg, Frieden und Kakao

Das Dorf liege tief im Wald, hatte man mir in Apartadó, einer Stadt mit etwa 160 000 Einwohnern im Nordwesten Kolumbiens, gesagt. Es sei schwer zu erreichen. Man käme nur mit dem chivero dorthin. Chivero, das ist eine Art Sammeltaxi, meistens handelt es sich um einen Willys Jeep älteren Baujahrs. Manche Kolumbianer sagen auch einfach nur »Willys« zu diesen Fahrzeugen. In unwegsamen Gegenden sind sie, abgesehen vom Motorrad, oftmals das einzige motorisierte Fortbewegungsmittel, wenn man nicht reiten oder zu Fuß gehen möchte. Jedenfalls, so sagte man mir am Busbahnhof in Apartadó – der Name der Stadt stammt aus einer indigenen Sprache und wird mit »Bananenfluss« übersetzt –, wenn es regne, sei es sogar mit dem chivero schwierig, zum Dorf zu gelangen. Denn bei zu viel Nässe könne der Schlamm auf dem Weg schon mal zu einem Problem werden. Außerdem werde es bald dunkel, und dann sei es ohnehin nicht mehr sicher. »Die Armee, die Guerilla«, sagte einer der Fahrer, die um die chiveros herumstanden und im Nieselregen ihre Zigaretten rauchten, vieldeutig. Die Männer hatten dunkle Gesichter und wegen des Regens ihre Baseballkappen tief ins Gesicht gezogen. Die meisten von ihnen trugen T-Shirts.

Einige Zigarettenlängen später – der Regen war inzwischen stärker geworden – setzte sich dann doch einer von ihnen ans Steuer. Zwei Männer und drei Frauen wollten nach San José de Apartadó, mein Dorf lag auf dem Weg. Bei sechs zahlenden Fahrgästen spielten die anfänglichen Bedenken keine Rolle mehr. »Listo«, alles klar; wir fuhren los. Die Ladefläche des chivero war mit einer Plastikplane abgedeckt. Darunter waren zwei metallene Sitzbänke längs zur Fahrtrichtung angebracht. In der Mitte und zwischen den Füßen lag das Gepäck: Pappkartons, Taschen und zwei oder drei prallgefüllte Jutesäcke.

Das Fahrzeug schob sich im dichten Verkehr über eine der Hauptstraßen Apartadós. Lastwagen, Motorräder, Busse und Pkw, trotz des Regens schien jeder irgendwohin unterwegs zu sein. Nach einer Weile verließ der chivero den Verkehrsstrom und holperte über unbefestigte Wege durch einen der Außenbezirke der Stadt in Richtung Südosten. Im Vorbeifahren sah ich an einer Mauer eine Reihe von Einschusslöchern. Die Geschosse hatten große Brocken aus dem Gestein herausgerissen. Hinter der Mauer waren die Spitzen von Masten, Stromleitungen und ein Gebäude zu erkennen. Ich drehte den Kopf und versuchte, unter der Plane hindurchzuschauen, als wir die Stelle passierten.

»Das war die Guerilla«, sagte der Mann, der neben mir auf der Bank saß. »Vor Jahren wollte die FARC die Stromversorgung in Apartadó stören und hat die Transformatorenanlage angegriffen.« Nachdem er das gesagt hatte, wandte er sich wieder seinem Smartphone zu und tippte etwas hinein. Unser chivero holperte langsam und durch tiefe Schlaglöcher an der Anlage vorbei. Das Regenwasser spritze in die Höhe. Am Ende der Mauer stand eine Gruppe von Soldaten hinter einer Barriere aus Sandsäcken, die ihnen bis zur Brust reichte. Obwohl zu dieser Zeit bereits ein Waffenstillstand mit den Guerilleros der FARC vereinbart worden war, blickten sie wachsam in den Regen und drehten die Köpfe in Richtung des chivero.

Die Soldaten schauten uns noch lange hinterher. Ich sah es, als ich unter der Plane hindurch zurücksah. Wir fuhren in die verregnete Dämmerung hinein. Hinter der Transformatorenanlage und einem Wachposten endete die Stadt. Wir fuhren in die verregnete Dämmerung hinein. Die Straßenlaternen und das Licht in den Fenstern der Häuser wurden kleiner und verblassten schließlich ganz. Auf allen Seiten war lediglich das Dunkelgrün der üppigen Vegetation zu sehen. Bäume mit großen Blättern, Büsche, Sträucher und Schlingpflanzen wuchsen bis an den Weg heran. Manchmal streifte das Fahrzeug einen überhängenden Ast, dabei war jedes Mal ein schleifendes Geräusch auf der Plane zu hören. Der Fahrer beschleunigte. Wir fuhren einen Hügel hinauf. In den aufgeweichten Fahrspuren schlingerte der chivero hin und her. Um sich nicht an den Ecken und Kanten des Fahrzeugs – oder am Sitznachbarn – zu stoßen, hielt sich jeder irgendwo fest. Durch einige Löcher in der Plane tropfte es. Der Mann neben mir hielt sein Smartphone, zum Schutz vor dem Wasser, ganz dicht vor das Gesicht, unter den Schirm seiner Baseballkappe. Der Schein des Displays beleuchtete seine zusammengekniffenen Augenbrauen mit einem blassen Blau. Es wurde schnell dunkel. Der Fahrer des chivero mühte sich damit ab, das Fahrzeug in den Regenschauern auf dem Weg zu halten. Die Scheinwerfer leuchteten zwar einige Meter weit in die verregnete Dunkelheit hinein, aber jenseits des Lichtkegels war nichts mehr zu erkennen. Kurze Zeit später schaltete mein Banknachbar sein Smartphone ab, das blaue Licht des Displays erlosch. Wahrscheinlich gab es keinen Empfang mehr.

Der Übergang von der Stadt Apartadó zum Land hatte sich abrupt und beinahe schlagartig vollzogen. Nicht so, wie man es aus europäischen Städten kennt, wo es ein Zentrum und darum herum Industrie- und Wohngebiete gibt, die Häuser mit zunehmender Entfernung von eben diesem Zentrum von immer größeren Grundstücken umgeben sind, und sich der Verkehr auf den Straßen angenehm entspannt. Außerhalb Apartadós dagegen begann hinter den Transformatoren die Wildnis. Ich wusste, dass es irgendwo das Dorf geben musste, das mich interessierte. Aber gab es denn nicht noch mehr Menschen, die außerhalb Apartadós lebten?

Tatsächlich leben in Kolumbien überdurchschnittlich viele Einwohner in den Städten des Landes. Im Juli des Jahres 2017 gab es einer amtlichen Erhebung zufolge genau 47 698 524 Kolumbianerinnen und Kolumbianer. Mehr als 77 Prozent von ihnen wohnten in den Metropolen. Dabei besteht das Land mit einer Gesamtfläche von 1 138 000 Quadratkilometern zu 54,4 Prozent aus Wald, Dschungel oder Regenwald; weitere 37,5 Prozent des gesamten Staatsgebietes werden landwirtschaftlich genutzt. Demnach müssten eigentlich – auch wenn man davon ausgeht, dass die unzugänglichen Regenwälder des Amazonasgebietes nur dünn besiedelt sind – mehr Menschen auf dem im Norden und Teilen Zentral-Kolumbiens fruchtbaren Land leben. Stattdessen sind mehr als zwei Drittel aller Kolumbianer in Städten wie Bogotá mit circa 9,7 Millionen Einwohnern, Medellín mit circa 3,9 Millionen, Cali mit circa 2,6 Millionen, Barranquilla mit circa 1,9 Millionen und Cartagena mit circa 1,1 Millionen Einwohnern beheimatet.

Die Erklärung für dieses Missverhältnis in der Bevölkerungsdichte von Stadt zu Land hat – wie so vieles in der jüngeren Geschichte Kolumbiens – mit dem Bürgerkrieg zu tun:

Die Menschen sind vor der Gewalt des Bürgerkriegs in die Städte geflohen. Es war vielerorts schlichtweg zu gefährlich, um weiterhin auf dem Land zu leben. Zwischen 1985 und 2017 befanden sich innerhalb Kolumbiens etwa 7,6 Millionen Menschen auf der Flucht. Die Vereinten Nationen nennen diese Menschen in ihren Berichten und Statistiken Internally Displaced People – kurz IDPs –, zu Deutsch Binnenvertriebene oder Binnenflüchtlinge. Es sind Menschen, die sich nach der Vertreibung aus ihrer Heimat weiterhin innerhalb der Staatsgrenzen aufhalten.

Kolumbien lag laut einer Statistik des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) aus dem Jahr 2018, vor dem Irak und Syrien, an der Spitze aller Staaten weltweit, in denen die meisten Binnenflüchtlinge leben. Bedauerlicherweise ist dies in Kolumbien schon wesentlich länger der Fall, als in den beiden arabischen Ländern, wo erst die Bürgerkriege der letzten Jahre zu Flüchtlingsbewegungen in dieser Dimension geführt haben. Die überwiegende Mehrheit der Binnenvertriebenen Kolumbiens siedelte sich in den Metropolen oder deren direkter Umgebung an. Die Öffentlichkeit der Städte und die Polizeipräsenz versprachen einen gewissen Schutz. Ein Massaker in einer abgelegenen 200-Seelen-Gemeinde ist etwas anderes, als in einer Stadt mit mehreren Millionen Einwohnern. Dort würden solche Untaten – sprichwörtlich – unter den Augen der Öffentlichkeit stattfinden. Und damit wären Politik und Justiz zwangsläufig zu einer Reaktion verpflichtet. Abgesehen davon, gibt es natürlich auch die globale Tendenz, dass es immer mehr Menschen – besonders junge – auf der Suche nach Arbeit in die Städte zieht.

Neben den Binnenflüchtlingen gibt es auch viele, die das Land gänzlich verlassen und im Ausland neu anfangen. Nach Angaben des UNHCR rangiert Kolumbien 2018 unter den zwanzig Ländern, aus denen die meisten Menschen auf der Suche nach Sicherheit und einer neuen Lebensperspektive ins Ausland migrieren. Das Land ist also in vielerlei Hinsicht durch den lang andauernden Bürgerkrieg geprägt.

Die Gegend, durch die der chivero inmitten der Regenschauer fuhr, war während des Bürgerkriegs besonders stark betroffen. Sie gehört zum Hinterland der westlichen Karibikküste. Der Boden ist fruchtbar und eignet sich zum Anbau von Kakao, Bananen und Avocado; aber auch zur Kultivierung des Kokastrauchs, aus dessen Blättern Kokain hergestellt wird. Die Nähe zum Meer und zur Grenze nach Panama machten die Region für Schmuggler und die Guerilla attraktiv. Nicht weit entfernt, im Landesinneren, erhebt sich der Abibe-Höhenzug, ein Ausläufer der Anden mit bis zu 2200 Meter hohen Gipfeln.

Auf der Fahrt durch die Dunkelheit bekam ich einen Eindruck von der Unwirtlichkeit dieser Gegend. Es sah so aus, als wären wir die einzigen Menschen, die um diese Zeit unterwegs waren. Irgendwann stoppte der Fahrer den chivero und drehte sich um. »San Josecito«, sagte er. »Wir sind da.« Ich hob die Plane ein Stück an und schaute darunter hervor. Meine Hände wurden augenblicklich nass. Abseits des Weges stand ein eingeschossiges Gebäude aus Holz. Unter einem Blechdach saßen drei Männer. Ich bedankte mich, zahlte 6000 kolumbianische Pesos für die Fahrt – etwa zwei Euro – und lief durch den Regen zu ihnen.

Als ich sie begrüße, hämmern die Regentropfen so laut auf das Blechdach, dass ich kaum verstehen kann, was die Männer sagen. Einer von ihnen zieht einen Stuhl heran und lädt mich ein, Platz zu nehmen. Seine Arme sind gebräunt und sehen kräftig aus, das Gesicht wird von buschigen Augenbrauen überschattet. Alle drei tragen kurzärmelige Hemden, nasse, vom Lehm fleckige, Hosen, Gummistiefel und breitkrempige Hüte. Ich bin nach San Josecito gekommen, um mit ihnen zu sprechen. Die Bewohner des Dorfes hatten sich 1997 zu einer comunidad de paz zusammengeschlossen, wie ich wusste. Die Gemeinde des Friedens duldete keine Waffen und verhielt sich neutral gegenüber allen Bürgerkriegsparteien. Das hieß auch, dass sie jegliche Zusammenarbeit mit den Sicherheitsorganen des kolumbianischen Staates verweigerte.

»Wir dachten, dadurch, dass wir uns neutral verhalten würden«, sagt der Mann mit den dunklen Augenbrauen, »würde jeder verstehen, dass er von uns nichts zu befürchten hat. Leider war das nicht so. Es wurden bereits viele von uns ermordet.« Ich nenne den Mann Don José. Er hatte sich als José Ricardo Piñera vorgestellt. Aus Respekt – Don Jóse ist etwa 70 Jahre alt – spricht man Menschen, die deutlich älter sind oder denen man besondere Achtung erweisen möchte, mit Don oder Doña an.

Die drei Männer hören der Übertragung eines Fußballspiels aus einem Kofferradio zu, das vor ihnen auf dem Tisch steht. Kolumbien spielt gegen Uruguay. Sie sind nicht sehr überrascht, mich zu sehen. In San Josecito sind regelmäßig Ausländer zu Gast. Journalisten, Vertreter von Menschenrechtsgruppen und Friedensaktivisten. Im Jahr 2007 wurde die comunidad de paz mit dem Aachener Friedenspreis – nicht zu verwechseln mit dem Karlspreis, der ebenfalls in Aachen verliehen wird – ausgezeichnet. Die Aufmerksamkeit einer interessierten Weltöffentlichkeit und die Anwesenheit von Ausländern tragen zum Schutz der Friedensgemeinde bei.

Während aus dem Radio die Stimme des Sportreporters dringt, erzählt mir Don José – begleitet vom Prasseln des Regens – seine Geschichte. Er wurde in Buriticá – einer Kleinstadt in der Provinz Antioquia – geboren. Später lebte er in La Unión, einem Dorf, von dem er sagt, es liege »eine gute Stunde zu Pferd« von San Josecito entfernt. Im Jahr 1993 wurden die dortigen Bewohner von Bewaffneten vertrieben.

»Die Dorfgemeinschaft war gut«, sagt Don José. »Es gab keine Probleme. Wir hatten uns in einer Kooperative organisiert, um Kakao herzustellen und zu verkaufen.«

Kakao ist ein wichtiges landwirtschaftliches Erzeugnis Kolumbiens. Die Bäume, auf denen die Kakaobohnen wachsen, brauchen ein feuchtheißes Klima. Nach der Ernte wird der Kakao fermentiert und anschließend getrocknet. Entweder werden die Kakaobohnen direkt nach der Trocknung verkauft, oder – mitunter lukrativer – sie werden gemahlen und zu einer festen Masse gepresst, aus der später kakaohaltige Produkte wie zum Beispiel Schokolade hergestellt werden können.

»In einer Kooperative zu arbeiten, ist einfacher«, sagt Don José. »Die meisten Bauern, die in meinem Dorf gelebt haben, besaßen nicht viele Kakaobäume, und hatten nicht viel Land zur Verfügung, auf dem sie welche hätten anbauen können. Darum war es sinnvoll, die Ernte zusammenzulegen und gemeinsam zu produzieren. Hinterher wurde der Kakao nach Apartadó gebracht und dort an Händler verkauft. Jedes Mitglied der Kooperative bekam seinen Anteil aus dem Erlös.«

Im Frühjahr 1993 zog Don José mit einer Handvoll Männer los, um die Ernte auf den Markt zu bringen. Die Säcke mit dem Kakao waren auf die Pferde geladen worden. Die Männer brauchten zu Fuß so einen ganzen Tag, um die Stadt zu erreichen. »Wir gingen immer zu mehreren«, sagt er. »Man musste damit rechnen, überfallen und ausgeraubt zu werden. Besonders der Rückweg, wenn man das Geld dabeihatte, war gefährlich.« Die Kakaobauern erreichten Apartadó am Abend und übernachteten in einer Unterkunft, in der Nähe des Marktes. Am nächsten Morgen stieß dann plötzlich ein weiterer Bewohner aus La Unión zu ihnen. »Es war mein Nachbar, er war ziemlich aufgeregt und sagte, die Armee sei ins Dorf gekommen. Die Soldaten erklärten, wir hätten fünf Tage Zeit zu verschwinden.«

Die Männer kehrten nach dem Verkauf ihres Kakaos so schnell wie möglich nach Hause zurück. »Die Armee war noch da. Die Soldaten hatten das Dorf abgeriegelt. Ein Offizier behauptete, sie wüssten, dass wir auf Seiten der Guerilla stünden, und dass wir in Zukunft deswegen hier nicht mehr leben könnten.«

Ich frage Don José, ob die Dorfbewohner damals wirklich mit der Guerilla kooperiert hätten. »Nein. Natürlich kann ich nicht sagen, was jeder Einzelne damals gedacht oder getan hat. Aber die Guerilla hatte keine Basis im Dorf. Wahrscheinlich reichte es dem Militär aus, dass wir eine Kooperative gegründet hatten, um uns als Linke zu verdächtigen.«

So schnell, wie sie gekommen waren, verließen die Soldaten das Dorf wieder. Sie marschierten in einer langen Kolonne auf dem Pfad in den Wald hinein.

»Als sie gingen, sagte der Offizier noch: ›Packt eure Sachen! Nach uns kommen andere, die töten jeden.‹«

Einige Stunden nachdem die Soldaten den Ort verlassen hatten, tauchten die Paramilitärs auf. »Sie sahen aus wie Soldaten. Sie trugen Tarnuniformen und hatten moderne Waffen. Es waren junge Leute.«

Diese Paramilitärs waren – neben der Armee und der Guerilla – eine weitere Fraktion des kolumbianischen Bürgerkriegs. Ihre Vorläufer entstanden in den Anfangsjahren des Konflikts, als Landbesitzer sich mit Hilfe von privaten Schutztruppen gegen die Entführungen und Schutzgelderpressungen der linken Guerilla zur Wehr setzen wollten. Neben den paramilitares gab es die sogenannten autodefensas, zivile Bürgerwehren, die ebenfalls mit der Armee kooperierten, und von ihr bewaffnet wurden. Im Laufe der Zeit schlossen sich viele paramilitares und autodefensas zusammen und waren nicht mehr klar voneinander zu unterscheiden.

Da die paramilitärischen Gruppen und die kolumbianische Armee in der Guerilla einen gemeinsamen Feind hatten, kooperierten sie bei deren Bekämpfung. Die paramilitares waren in ihrem Vorgehen brutaler als die Armee, und sie ermordeten mehr oder weniger wahllos jeden, den sie verdächtigten, auf Seiten der Guerilla oder ihren Interessen im Weg zu stehen. Viele Paramilitärs wandten sich außerdem der organisierten Kriminalität zu und stiegen in den Drogenanbau und -handel ein. Es ist kein Einzelfall, dass ganze Dorfgemeinschaften von den paramilitares vertrieben wurden, damit sie anschließend auf dem bereits kultivierten Land Kokasträucher anpflanzen konnten. Im Jahr 1997 schlossen sich regionale Gruppen der paramilitares zusammen – insgesamt bis zu 20 000 Mann – und firmierten fortan unter der Bezeichnung AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Offiziell lösten sich die AUC im Jahr 2005 auf. Im Zuge des Friedensprozesses hatte die kolumbianische Regierung 2003 ein Abkommen über die Entwaffnung der Paramilitärs geschlossen. Danach gingen viele paramilitares in den Untergrund und sind heute ein fester Bestandteil der organisierten Kriminalität Kolumbiens.

Damals war Don José der Anblick der Bewaffneten nicht geheuer. Er erinnert sich: »Zuerst dachten wir, man könne mit ihnen reden. Wir hatten Angst vor den paramilitares, aber wir gehörten ja nicht zur Guerilla, also versuchten einige von uns, mit denen zu sprechen.« Ein Mann aus dem Dorf wollte fliehen und rannte in den Wald. Die Paramilitärs erschossen ihn. Wer von den Dorfbewohnern bis dahin noch geglaubt hatte, man könne mit den Bewaffneten verhandeln, sah mit Schrecken, dass diese Männer nicht mit sich reden ließen. »Ein Jugendlicher«, erzählt Don José weiter, »sagte zu den paramilitares, die auf der Straße herumstanden: ›Alle im Dorf haben Angst vor euch.‹ Einer von den Paramilitärs entgegnete darauf: ›Wir haben auch Angst, aber wir haben Waffen. Ihr geht, wir bleiben!‹«

Am fünften Tag begannen die paramilitares damit, Menschen umzubringen. »Sie erschossen den Bäcker. Dann die Frau des Nachbarn. Wahllos«, sagt Don José. »Danach haben wir das Dorf verlassen.« So kamen Don José und seine Nachbarn nach San José de Apartadó. Dort trafen sie auf weitere Vertriebene, die sich in den Ort geflüchtet hatten. Viele von ihnen verließen San José wieder. Etwa 500 Menschen entschlossen sich zu bleiben.

»Ich war damals schon etwa ein halbes Jahr nicht mehr in meinem Dorf gewesen«, sagt Don José. »Dort stand die Kakaoernte bevor. Die Früchte waren reif, doch es wäre zu gefährlich gewesen, dorthin zurückzukehren. Wir saßen tatenlos in San José herum und wussten nicht mehr weiter. Dann kam eine Delegation des Roten Kreuzes in den Ort. Die Mitarbeiter waren auf einer Art ›Gesundheitsmission‹. Worin genau die bestand, wusste niemand. Jedenfalls wurden die Rot-Kreuz-Mitarbeiter von Soldaten bewacht und klapperten sämtliche Dörfer ab. Als sie nach La Unión wollten, habe ich mich mit ein paar anderen an sie drangehängt. Allein wäre das viel zu gefährlich gewesen.« Don José ist immer noch sichtlich bewegt, wenn er davon erzählt. »In dem gelben Haus, in dem ich gelebt hatte, wohnten jetzt andere Leute. Ich machte einen Bogen darum und ging zu den Kakaobäumen.« Sie wuchsen an einem Hang, hinter den letzten Häusern des Dorfes. Don José sah schon von Weitem die gelben Schoten an den Ästen, die die begehrten Kakaobohnen enthalten. Er hatte seine Bäume über Jahre hinweg gepflegt, und sie waren ihm – abgesehen davon, dass der Verkauf des Kakaos ein wesentlicher Teil seiner Existenzgrundlage gewesen war – ans Herz gewachsen. Nun näherte er sich vorsichtig dem Terrain und schaute sich ängstlich um, ob ihn auch niemand bemerkte. »Es war furchtbar für mich«, berichtet Don José. »Ich riss die Früchte vom Baum, so schnell ich konnte, und stopfte sie in einen Sack, den ich mitgebracht hatte. Ich fühlte mich wie ein Dieb, obwohl es doch mein Eigentum war.« Der Siebzigjährige seufzt. »Ich habe mich nie wieder in meinem Leben so geschämt.«

Kurz darauf beschlossen die Vertriebenen, sich zusammenzuschließen und in San José zu bleiben.

»Ich wollte einfach nicht gehen, und mir eine Arbeit in der Stadt suchen«, sagt Don José. »Anderen ging es ebenso. Also beschlossen wir, uns in San José anzusiedeln. Es war genug Land vorhanden, das man bestellen konnte.« Die Menschen waren bereits einmal vertrieben worden, und es war ihnen bewusst, dass Ähnliches, oder Schlimmeres, auch ein weiteres Mal geschehen konnte.