Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Dieses Buch ist der dritte Teil einer Trilogie. Der erste Teil beschreibt meinen Lebensabschnitt als Tierfänger in Südamerika. Der zweite Teil erzählt von meinen Expeditionen zu ehemaligen Kopfjägern und Kannibalen. Dieser dritte Teil ist der Tatsachenbericht über das ungewöhnliche Leben des letzten deutschen "Monarchen", der in einem fernen Lande residierte. Im ersten Kapitel des Buches berichte ich über die Nachfahren philippinischer Kopfjägern und Steinzeitmenschen. Es folgt die mühsame Suche nach einer Wunschinsel, deren Aufbauphase sowie die Krönung zum Inselkönig. Über die Geschichte dieses Minikönigreichs berichteten viele deutsche Fernsehkanäle.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 211

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dieses Buch: König der Märcheninsel, ist der letzte Teil einer Trilogie. Der erste Teil hat den Titel: Herr aller Tiere. Der zweite Teil lautet: Unter den letzten „Wilden“. Alle diese Bücher enthalten sehr viele Abbildungen. Zusätzlich ist eine Gesamtausgabe, die aller drei oben aufgeführten Buchinhalte umfasst, mit dem Titel: „Tierfänger und Inselkönig“ erschienen.

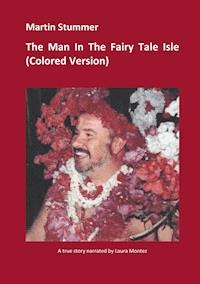

Das Titelbild zeigt Martin Stummer mit seinem Sohn Andreas auf seiner Insel Nagarao

König der Märcheninsel

© 2017 Martin Stummer

Martin Stummer, Jahrgang 1940, hat ein abenteuerliches Leben hinter sich. Mit 18 Jahren Bersteigen im Himalaya, mit 21 Gast beim Urwalddoktor Albert Schweitzer, mit 24 Jahren Tierfänger für Prof. B. Grzimek, danach Expeditionen zu Kopfjägern und Kannibalen. Zuletzt wurde er zum König der Insel Nagarao gekrönt. ARD, ZDF, RTL, Stern, Cosmopolitan etc. berichteten über ihn.

Inhaltsverzeichnis

K

APITEL

1: A

UF DER ANDEREN

S

EITE DER

W

ELT

K

APITEL

2: D

IE

L

AUNEN DER

M

ÜNCHNER

S

CHICKERIA

K

APITEL

3: I

M

A

UGE DES

T

AIFUNS

K

APITEL

4: D

IE

S

CHAMANIN

K

APITEL

5: D

ER

I

NSELKÖNIG

K

APITEL

6: P

IRATENÜBERFALL AUF

N

AGARAU

K

APITEL

7: A

BDANKUNG

K

APITEL

8: H

ÜTER DER

B

ÄUME

K

APITEL

9: D

IE NEUE

W

ILDNIS

EPILOG

VISION

Vorwort

Im TV Sender RTL wurde ich als DER LETZTE DEUTSCHE KÖNIG DER 10 000 KILOMETER VON DER HEIMAT ENTFERNT RESIDIERT, bezeichnet. Im Stern hieß ein ähnlicher Bericht: VOLLPENSION BEIM INSELKÖNIG, in der Quick: DER KÖNIG VON NAGARAO, und in der Reisezeitschrift Abenteuer und Reisen: PER „DU“ MIT DEM INSELKÖNIG.

Auch ARD, ZDF und andere TV-Kanäle berichteten über mich, manche sogar mehrfach. Das alles ist etliche Jahre her. Einige meiner Bekannten erinnern sich noch an meinem letzten Auftritt bei Pastor Fliege im ARD. Danach hatte ich keine Lust mehr, von meiner schönen Insel zu Talk Shows nach Deutschland zu reisen.

Natürlich war ich kein König einer exterritorialen Insel, oder gar diplomatisch anerkannt. Vielmehr sah ich das Ganze als eine Art märchenhaftes Spiel an. Ich dachte dabei immer an die K.und K Monarchie. Dort diente einst mein Urgroßonkel Josef Stummer unter Kaiser Franz Josef, erst als Vice-Stadthalter von Böhmen und Mähren und dann als Innenminister des Kaiserreichs. Einige Stummer wurden in den Adelsstand erhoben, mein Großvater diente dem Kaiser als Oberst und war auch schon mal mit weiteren Kommandeuren beim Kaiser zu Tisch. Er berichtete über – aus heutiger Sicht - merkwürdige Tischsitten. Ich habe im Buch auch darüber geschrieben.

Wie wird man denn König einer kleinen Insel im Indopazifik? Alles begann mit meiner Abenteuerlust. Südamerika hatte ich schon reiflich erlebt. Ich dürstete nach Neuem. Und plötzlich war ich auf der anderen Seite der Welt. Als Erstes waren die Philippinen dran. Dann Neuguinea und Ozeanien. Aber schlussendlich landete ich viele Jahre später auf meiner Philippinen-Insel Nagarau (Nagarao geschrieben). Lange davor hatte ich ja diese Inselwelt schon 1975 auf meiner ersten Philippinen-Reise erkundet. Ich war bei den Kopfjägern von Nord-Luzon und bei den steinzeitlich lebenden Batac von Palawan.

Dieses Buch: König der Märcheninsel, beschreibt Beginn und Ende eines kleinen Königreichs. Es ist ja nur eine – dem Bruchteil einer Sekunde dauernde - Episode aus dem unfassbar gewaltigen Weltgeschehen. Doch viele meiner Freunde, speziell jene, die einmal das Königreich persönlich erleben konnten, haben mich gedrängt, alle Einzelheiten niederzuschreiben. Noch existiert das Inselchen. Wer weiß, was aus ihm in der Zukunft noch wird?

Nun noch paar Worte zu meinem Lebensweg. Das vorliegende Buch beschreibt einen Abschnitt der authentischen Lebensgeschichte eines jungen deutschen Abenteurers, der Tierfänger im Amazonasdschungel von Ecuador wurde. Dieser Abenteurer bin ich. Bereits mit 18 Jahren bestieg ich einen Eisriesen im Himalaya, mit 21 freundete ich mich mit Dr. Albert Schweitzer in Lambarene an. Danach fing ich erstmalig seltene Tiere wie den Wolltapir (Bergtapir) und das Nord-Pudu. Prof. Dr. Grzimek korrespondierte mit mir und bestellte Wolltapire, Kolibris und vieles mehr. Das waren zoologische Weltpremieren. Die von mir gefangenen Wildtiere lieferte ich weltweit auch an andere Zoologische Gärten.

Es folgten Expeditionen zu den Nachfahren von Kopfjägern und Kannibalen. Dabei stieß ich in Neuguinea und den Salomonen auf Naturvölker, die noch nie Weiße gesehen hatten. Das ZDF strahlte einen Film über eine dieser Expeditionen aus.

Einige Eigennamen lebender Personen habe ich geändert. Die Stadt Iloilo spricht man Ilo-ilo. Bei der Schreibweise für philippinische Menschen habe ich die dortige, aus dem Spanischen stammende, Schreibweise gewählt: Filipinos, Filipino (Mann), Filipina (Frau).

Martin Stummer

Berlin, Oktober 2017

Email: [email protected]

Kapitel 1: Auf der anderen Seite der Welt

Im Mai 1975 waren die Philippinen dran. Die 94-jährige Großmutter meiner Frau Jing war schwer erkrankt, und es wurde mit ihrem Ableben gerechnet. So ein Todesfall in der Familie ist ein einschneidendes Ereignis in dieser teils christlichen, teils vorchristlichen Gesellschaft. Die gesamte Familie, einschließlich entferntester Verwandter, kommt da im Haus der Toten zusammen. Sie liegt balsamiert und schön hergerichtet im offenen Sarg, oft einige Wochen, bis auch der entfernteste Vetter, irgendwo aus einer entlegenen Provinz, eingetroffen ist. Bei besseren Familien zeigen sich sämtliche Freunde und Bekannte, um dem Toten die letzte Ehre zu erweisen. Es gibt unzählige Tabus sowie Sitten und Gebräuche, die zu beachten sind. Deshalb scheint mir der Ursprung von all dem aus vorspanischen Zeiten zu kommen. Bereits vor dem Eintreffen der spanischen Kolonialherren hatte der Totenkult im gesamten überregionalen Bereich eine extrem hohe Bedeutung. Aber noch war Lola, die Großmutter, nicht tot.

Jing wollte an sich allein hinfliegen. Aber nun erwachte in mir die Neugier auf das Heimat- und Geburtsland meiner Frau. Erst vor einigen Jahren hatte ich auf dem Gipfel des Chimborazo darüber nachgedacht, wie ich am besten das fehlende Teilstück meiner großen Reise um den Globus schließen könnte. Von Deutschland aus gab es nun keine Probleme mit den Flugverbindungen. Egypt Air bot damals schon einen preislich sehr günstigen Flug von München aus an. Allerdings mit Umsteigen und Übernachten in Kairo. Nach weiteren Zwischenlandungen in Indien und Thailand erreichten wir erst am dritten Tag Manila. Hier besuchten wir alte Freunde aus der Welt des Boxens. Dies waren der berühmte Boxpromotor Lope Sarreal und sein Schützling Flash Elorde. Letzterer war sieben Jahre lang der Weltmeister im Superfedergewicht. Wir kannten diese Männer noch aus Ecuador, wo Elorde gegen den ecuadorianischen Boxer Eugenio Espinoza kämpfte. Dann fuhren wir weiter in die Stadt Ilo-ilo. Die Stadt liegt auf der großen Insel Panay, fast im Herzen der Philippinen.

In eineinhalb Stunden brachte uns eine alte Propellermaschine ans Ziel, wo wir von einem Jeepney, der Platz für bis zwanzig Personen bietet, abgeholt wurden. Damals hatten diese Jeepneys noch unzählige Spiegelchen und Pferdchen auf der Motorhaube. Diese Jeepneys waren lange das Wahrzeichen der Philippinen. Aber einige Jahre später waren aus Sparsamkeitsgründen all diese Spielereien verschwunden. Nun fuhren wir ins 40 Kilometer entfernte Pototan.

Es liegt in der Reiskammer des Landes. Reisfelder, soweit das Auge reicht. Auf der Plaza stehen nur die Häuser oder Villen wichtiger Bürger; die Kirche, das Rathaus und natürlich die Residenz des Bürgermeisters. Meine Frau stammte aus einer alten angesehenen Familie. Ihr Vater war nicht nur Stadtrat, sondern auch die rechte Hand des Bürgermeisters, eines mächtigen Politikers der ganzen Region.

Aber mir fielen sofort auch die kulturellen Unterschiede zu Südamerika auf. Obwohl die Spanier 350 Jahre das Land regiert hatten, beherrschte kaum einer noch Spanisch. Man sprach eine der Lokalsprachen, hier war es Hiligaynon, ein paar Kilometer weiter im Bereich der bergigen Teile der Provinz, Kinaraya. Diese und weitere Sprachen der Region werden auch als Ilongo bezeichnet. Schüler mussten auch die offizielle Landessprache Tagalog erlernen, aber diese „Staatssprache“ fand im täglichen Leben dieser Region so gut wie keine Anwendung. Alle Gebildeten sprachen auch Englisch, selbst viele einfache Leute hatten englische Grundkenntnisse. Die englische Sprache ist ein Erbe der Amerikaner, die den Spaniern diese Kolonie 1898 gewaltsam genommen hatten und dann bis 1946 selbst verwalteten.

Im Unterschied zu Lateinamerika, besiedelten die Spanier die Philipinnen nicht. Sie verwalteten nur diese Kolonie und fast alle der relativ wenigen Mischlinge sind Abkömmlinge von spanischen Missionaren. Die meisten dieser angeblich frommen und keuschen katholischen Kirchenmänner nahmen sich, soweit sie nicht schwul oder impotent waren, junge Mädchen als Sexsklavinnen und schwängerten sie. Sie herrschten wie selbstherrliche Potentaten über die naive und eingeschüchterte Bevölkerung. Fast alle diese Mischlinge, mit denen ich sprach und die noch von diesen Geschehnissen wussten, haben meine Ausführungen bestätigt.

Diese Pfaffen verursachten meiner Ansicht nach das zweite epochale Desaster das dieses Land traf, denn sie entmündigten die selbstbewussten Filipinas und zwangen sie unter die teilweise unwürdige Herrschaft ihrer oft nichtsnutzigen Männer. Die bis dahin vorherrschende Matrilinearität wurde durch das Patriarchat ersetzt.

Vor diesem Desaster erfolgte bereits ein ebenso schweres Unheil. Der Islam versuchte das gesamte Inselreich unter sein Joch zu zwingen. Vielweiberei und brutale Raubzüge, bei denen neben Plünderungen auch Frauenraub und Versklavung die Regel waren, brachten jahrhundertelangen Schrecken...teilweise bis heute. Man denke nur an die Abu-Sayyaf Mörderbanden.

Islam und Christentum verdrängten die einst vorherrschende Hinduistisch-buddhistische Ära. Ausgrabungen in vielen Landesteilen zeugen von den engen Verbindungen zum, im heutigen Indonesien gelegenen, Sri-Vijayan Reich. Dieses wiederum wurde vom, aus Indien kommenden, Buddhismus, später vom Hinduismus geprägt, aber auch chinesischen Einflüsse waren allgegenwärtig.

Ich habe eine kleine Sammlung solcher Ausgrabungsstücke, und schaute gebannt auf Ausgräber die an den sandigen Gestaden der Gigantes-Inselgruppe im Nordosten von Panay tätig waren. Wie kommt ein Tongefäß mit einem Elefantenkopf hierher? Gibt es doch hier keine Elefanten, wohl aber in Nachbarländern. Die Darstellung eines Schweines weist auf die Zeit vor der Muslim-Invasion hin, denn Muslime verabscheuen das köstliche Schweinefleisch, Lieblingsspeise („Lechon“) fast aller nichtmuslimischer Filipinos.

Die chinesischen Einflüsse brauchten keinen Umweg über das Sri-Vijayan Reich nehmen. Chinesische Seefahrer steuerten das Land direkt an und brachten eindrucksvolle Schätze mit. Einige konnte ich erwerben.

Eine wechselseitige Verbindung über die unendlichen Weiten des pazifischen Ozeans nach Lateinamerika gab es wohl kaum, selbst wenn ich zwei Tonkeramiken habe, die Menschen, die auf Seegeschöpfen reiten zeigen. Unstreitig jedoch ist, dass kühne Seefahrer auch von hier über Jahrtausende so gut wie alle pazifischen Inseln erreichten und besiedelten und selbst Südamerika erreichten. Von dort brachten Sie die Süßkartoffel und sicher noch vieles mehr in ihre polynesische Heimat zurück.

Nun aber will ich wieder von meiner ersten Philippinen-Reise sprechen.

Als Erstes besuchten wir die sterbende Lola im Hospital, und es dauerte nicht lange, da war sie im Sterbezimmer der Familie aufgebahrt. Im Hinterhof wurde nun für den Gästeansturm der kommenden Tage gekocht: Spanferkel, gegrillte Hühner und Enten, dazu alles, was die regionale Küche zu bieten hatte. Etwa tausend Besucher wurden so im Laufe von vielen Tagen abgespeist. Zuständig war „Entes“, ein berühmter und leidenschaftlicher Koch, der ein Heer von Bediensteten befehligte. Tag und Nacht wurde Mahjongg gespielt. Auch dies gehörte zur Tradition. Filipinos, wie viele andere Völker, kennen natürlich unser Frühstück nicht. Sie essen bereits zum Frühstück Reis und Fisch oder eine Suppe. Auch warmes Essen zu servieren ist unbekannt. Ab 4 Uhr morgens beginnt man alles für den Tag zuzubereiten und lässt es dann wegen der Fliegen unter Plastikglocken auf der Anrichte stehen. Das frühe Aufstehen ist in ländlichen Gebieten weltweit normal. Ebenso das frühe zu Bett gehen.

Überall auf den Fischmärkten und während der Essenszeit in den Hütten der Armen, die die Mehrzahl der Bevölkerung stellen, drang ein penetranter Geruch auf mich ein. „Uga“, der luftgetrocknete Trockenfisch war die Ursache. Es sind kleine Fische, die nach dem Fang aufgeschnitten und zum Trocknen vorbereitet werden. Dann wird in einer der Herstellungsvarianten viel Salz auf die Fische gestreut und diese dann in die Sonne zum Trocknen gelegt. Entweder auf Matten direkt am Boden, oft neben einer Straße nahe dem Strand, manchmal auch auf Bambusgestellen. Mit Schmutz muss also gerechnet werden. Ich habe Hunde und Katzen gesehen, die da ihr Unwesen trieben, auch Hühner, vom Staub gar nicht zu reden. Wenn die Fische von der Sonne richtig hart getrocknet sind, verpackt man sie in große Körbe und beliefert sämtliche Märkte im Land. Dieser Uga ist sehr haltbar, stinkt aber fürchterlich. Ich mag ihn auch wegen der unhygienischen Art der Herstellung nicht.

Er ist aber so billig, dass die Armen mit wenig Trockenfisch und viel Reis ihre meist großen Familien ernähren können. Jeder in der Familie greift da zu und trennt mit den Fingern kleinste Streifen ab. Diese isst er, alles mit der Hand, mit großen Portionen Reis - wenn das Essen reicht, auch mehrmals am Tag. Den in den Philippinen meist üblichen geschälten Reis mag ich auch nicht. Er ist klumpig, und da ungewürzt auch geschmacklos, der reinste Horror. Aber er muss so sein, da die Masse der Bevölkerung mit den Fingern isst, und das geht bei einem klumpigen Reis natürlich viel, viel besser. Doch dieser Uga macht selbst die Wohlhabenden süchtig!

Da mir diese Totenfeier einfach zu anstrengend wurde, fing ich nun an, auf den Philippinen herumzureisen.

Nun, das ist nicht die volle Wahrheit. Das Obergeschoss des elterlichen Hauses war aus Holz, dort hatten wir unser Schlafzimmer. Aber ich konnte meine „Manneskraft“ nicht richtig zum Einsatz bringen, denn das hätte den Holzboden und Teile des Hauses – es war voll mit Gästen - die Tote war unter unserem Zimmer aufgebahrt, zum Schwingen gebracht. Fehlschlag also, doch ein Morgen brachte eine Wendung. Jing rief einen Onkel, Tito Cesar, und instruierte ihn, mit mir Ilo-ilo zu besichtigen. Dabei wurde viel getuschelt und gelacht. Der erste Anlaufpunkt war der Key Club, ein Massagesalon. Heute existiert er nicht mehr.

Sir: „You want a massage, a special massage or a special sensitive massage?“

Ich: „Was soll das kosten?“

Sie: „30, 40 oder 50 Pesos.“

Na, dachte ich, das sind ja lächerliche Beträge, da wähle ich das beste Angebot.

Bald bemerkte ich, dass es hier nicht um Massagen allein ging. Das blutjunge und sehr hübsche Mädchen, nur mit Minishort und knapper Bluse bekleidet, ging, nachdem wir beide völlig entkleidet waren, gleich zur Sache. Danach gab es einen Minirundgang durch die Stadt und ich wurde nachdenklich.

Ich sprach zu Tito Cesar: „Jetzt hab ich Ehebruch begangen, war denn das beabsichtigt?“

„Ja“, sagte er kurz und bündig, „die Anweisung kommt von deiner Frau Jing.“

Ich: „Das glaube ich nicht.“

Tito Cesar: „Das ist bei uns durchaus üblich. Jing will jetzt in ihrem Haus Ruhe vor dir haben, aber weit weg in der Stadt kannst du dich austoben, bring nur keine Krankheiten mit und treib es diskret.“

Ich: „Heißt das, dass ich, wenn ich auf Reisen bin, tun und lassen kann, was ich will?“

Tito Cesar: „So ist unser Brauchtum. Voraussetzung ist die gute materielle Versorgung von Ehefrau und Familie.“

Was für ein Freibrief dachte ich mir, keine heimlichen Affären mehr, wenn ich auf Weltreisen bin. Aber auch keine Sorgen bezüglich der Ehefrau, absolute Treue war damals selbstverständlich.

Ich lernte schnell, dass es, ähnlich wie in Thailand, zwar hier in den Philippinen ein Heer von Zigtausend käuflicher Liebesdienerinnen gibt, alle übrigen Mädchen und Frauen aber extrem sittsam und vor der Ehe meist jungfräulich sind. Das würde sich aber in den folgenden Jahrzehnten gravierend ändern.

Zurück in Pototan tat Jing so, als wäre gar nichts Besonderes gewesen und rief einen weiteren Onkel, der nun mit mir das Land bereisen sollte. Sie kam sogar auf einigen Teilstrecken mit.

Erst Panay, mit seinen vielen Inseln, dann Guimaras sowie Palawan, wo ich die steinzeitlich lebenden Batac – diese haben nichts mit den im Sumatra lebenden Batak zu tun - im gebirgigen Urwald im Landesinneren aufsuchte. Dann ging es nach Nordluzon, über Baguio (Bagio gesprochen) nach Bontoc und weiter zu den kriegerischen Kalinga, die um den Rio Chico herum wohnten. Bugnay war das Dorf, das mich am meisten faszinierte. Ich palaverte mit dem Häuptling und schaute mir die barbusigen Mädchen an. Die Männer liefen mit sogenannten T-Strings herum. Dies ist ein Tuch, das um die Taille gewickelt wird, aber auch die Geschlechtsteile verdeckt. Auch die Kalinga von Bugnay waren einst gefürchtete Kopfjäger, allerdings wurden die Köpfe der getöteten Gegner nicht zu Schrumpfköpfen wie bei den Shuar in Ecuador verarbeitet, denn diese Technik war in den Philippinen unbekannt.

Über Banaue, mit seinen klassischen Reisterrassen, ging es zurück. Auch die Ilongot, ehemalige Kopfjäger, besuchte ich in der Sierra Madre nahe der Pazifikküste. Wegen der NPA-Rebellengefahr konnte nur mit Militärschutz durch die dicht bewaldeten Berge gefahren werden. Ebenso wagte ich einen Abstecher ins Krisengebiet Mindanao, zumindest nach Zamboanga und zur Santa Cruz Insel. Ich kam zu dem unerwarteten Ergebnis, dass die Philippinen auf kleinstem Raum viel mehr relativ unberührte Naturvölker zu bieten hatten als viele Regionen im Amazonasgebiet.

Meine erste Tour hieß „Philippinen Expedition“, in die ich wichtige abenteuerliche Highlights einbaute und erst über ADAC-Reisen und dann auch über Airtours vermarktete. Die von mir ausgearbeitete Gruppenreise begann in Nord-Luzon mit den Igorot um Bontoc, den Kalinga von Bugnay am Rio Chico und den Ifugao aus dem Gebiet der Reisterrassen von Banaue.

Meine Freunde am Rio Chico bangten um ihre Existenz. Der Diktator Marcos wollte ihr Tal mit den herrlichen, aus Stein gebauten Reisterrassen einem Staudammprojekt opfern. Alles wäre überflutet worden. Das Ende der Kalinga Dörfer am Rio Chico wäre gekommen. Mein Freund, Häuptling Macling Dulag aus Bugnay fragte mich: „Was würdest du denn in so einem Fall tun?“

„Ich würde bis zum letzten Blutstropfen Widerstand gegen die Pläne des Diktators leisten.“

Wenn es um Heimatrecht, Vertreibung und Unterdrückung geht, bin ich ein Heißsporn und revolutionsbereit. Macling Dulag war beeindruckt und rief den Stamm zusammen. Anwesend waren auch Vertreter der mächtigen landesweit operierenden Rebellenorganisation „Neue Volksarmee“, abgekürzt, NPA. Mit dieser in den Philippinen gefürchteten Widerstandsbewegung, die aus dem Untergrund gewaltsam operiert, wollte ich wegen ihrer allgemeinen Gewaltbereitschaft nichts zu tun haben. Ich plädiere für Revolutionen ohne Blutvergießen. Aber im Fall des Rio Chico Dammes gab es, dies ist bis heute meine Ansicht, keine friedliche Alternative.

Das Dorf war nun voller Menschen, darunter auch Kalinga-Krieger mit Feuerwaffen. Ich sprach zu allen und wiederholte meine persönliche Position.

„Es gibt Augenblicke im Leben einer Stammesgemeinschaft, da muss die heimatliche Erde mit dem Blut seiner Verteidiger getränkt werden.“

Obwohl mein Freund Macling Dulag am 24. April 1980 von Truppen des Militärs ermordet wurde, hatte sein Kampf und Opfertod am Ende Erfolg. Das Dammprojekt wurde fallen gelassen.

Der für den Mord verantwortliche Major L. Adalem wurde 20 Jahre später – sicherlich aus Rache – von NPA-Rebellen erschossen.

Diese Bergstämme haben eine lange kriegerische Tradition. Ein alter Bontoc erklärte mir seinen Gong, an dem der Kieferknochen eines Japaners hing. Die japanischen Besatzer im Zweiten Weltkrieg waren besonders unbeliebt. Sobald die Bergbewohner irgendeinen feindlichen Soldaten erwischten, wurde er getötet. Mangels Munition wurde er mit dem Bolo, das ist ein Haumesser, oder einer Kopfaxt enthauptet, und ein Kieferknochen konnte als Griff für den Gong verwendet werden. Bei Festen sind die Gongs unersetzliche Requisiten.

Da fast alle meine Reisen und Expeditionen nachvollziehbar sind, muss ich wieder mal eine Warnung aussprechen. Nichts von dem, was ich beschreibe, ist heute noch so wie damals. Selbst die Natur hat sich gewandelt. Wo einst wilder Urwald war, findet man jetzt Rodungen oder ödes Land. Das gilt für alle Weltregionen, die ich bereiste. Das strahlende Weiß der Andenberge ist fast weggeschmolzen und oft mit einer grauen Staubschicht aus Vulkanasche bedeckt. Die Ozeane sind zu Kloaken verkommen. Statt der Vielfältigkeit von Trachten und Körperschmuck nehmen Shorts und T-Shirts überhand. Vorbei ist das bisschen Abenteuer von damals!

Damals gab es noch keine Hängebrücke über den Rio Chico. Wir mussten durch diesen recht reißenden Fluss waten oder bei Hochwasser schwimmen. Aber die Kalinga-Krieger aus Bugnay halfen uns. Am Fluss forderte ich alle Expeditionsteilnehmer auf, sich bis auf die Unterwäsche ausziehen. Unser Gepäck ließ ich nun, soweit dies noch nicht geschehen war, in wasserfesten Tonnen verstauen. Diese hatte ich mitgebracht, sie schützten unsere Sachen, speziell Fotoausrüstung und Dokumente beim Kentern im Meer oder auf Urwaldflüssen vor Totalverlust. Auch bei Hochwasser konnten diese von den Trägern trocken ans andere Ufer gebracht werden. Nun wurden hier am Rio Chico von unseren Trägern im Schnellverfahren Miniflöße aus je zwei Bananenstauden gebaut. Sie waren wie ein V verbunden. Darauf lagen oder saßen meine Gäste nicht, sondern hielten sich nur schwimmend daran fest und wurden ans andere Ufer gezogen. Der Fluss war bei dieser Querung durch Regenfälle angeschwollen und so reißend, dass ein ungeübter Schwimmer, falls er das Floss losgelassen hätte, ertrinken konnte. Am anderen Ufer hieß es, sich anzuziehen und weiterzumarschieren. Jetzt ging es auf winzigen Steinvorsprüngen an den Steinterrassen der Kalinga hoch. Diese Terrassen, die eben aus Stein und nicht wie jene in Banaue aus Schlamm gebaut waren, sind das Wunderwerk, das ich mit dem gesamten Stamm zu retten versucht habe.

Wie schon erwähnt, galten die Kalinga, die Bontoc und andere Stämme der Kordilleren von Nord-Luzon als gefürchtete Kopfjäger. Das ist durch alte Fotos, die ich im Ort Bontoc fand, belegt. Zu meiner Zeit wurde kein Kopf mehr als Trophäe in heimatliche Dörfer gebracht. Inzwischen hatte man auch Feuerwaffen, und Tötungsdelikte sind nun sehr selten. Jedoch halten Bugnay und andere Dörfer bis heute am traditionellen „Peace Pact“ fest. Das ist ein großes Friedensfest, bei dem eine Dorfgemeinschaft den ehemaligen Gegner besucht - und umgekehrt. Schweine oder Wasserbüffel werden geschlachtet, es wird getanzt, geraucht und der Frieden besiegelt.

Nach wie vor bewacht jedes Dorf strikt seine Grenzen. Ein dafür eingesetzter Grenzwächter kam mir an einem Spätnachmittag, bei einem Streifzug durch die Umgebung von Bugnay, entgegen. Zwischen den Dörfern der Bergstämme von Nordluzon gab es ja seit Menschengedenken kriegerische Auseinandersetzungen, bei denen es, neben der Grenzsicherung, einzig und allein um Erbeutung eines oder mehrerer Feindesköpfe ging. Diese Scharmützel waren von kurzer Dauer, oft nur 30 Minuten lang und selten mehr als einige Stunden. Es reichte ja eine einzige Kopftrophäe, dann war Schluss. Gekämpft wurde mit Lanzen, Schild und einer speziellen Axt.

Diese Kopfaxt wurde erst eingesetzt, als die Lanzen auf den Gegner geworfen waren und es nun zum Nahkampf überging. Hatte man einen verwundeten Gegner eingekreist, dann wurde diese Axt auch verwendet, den Kopf abzutrennen. Die Sieger kehrten ins Dorf zurück, so auch die Verlierer. Letztere sannen nun auf Rache und es folgte zwangsläufig eine „Rückrunde“. Am Ende führte das zu einem endlosen Kreislauf, dessen Ursprung niemand mehr wusste. Das erinnert mich an die Kriege der Kannibalen in Neuguinea, aber auch an ganz banale Morde aus Blutrache, die ich auf Guimaras – das ist die große Nachbarinsel von Nagarau – mitbekam. Schlimm wurde alles erst, als vor über einhundert Jahren durch den Erwerb von Gewehren die Tötungsrate gewaltig in die Höhe schoss. Es gab regelrechte Gemetzel.

In Aufzeichnungen des amerikanischen Völker-kundlers Dr. Albert E. Jenks, der damals in diesem Gebiet forschte, ist der vermutlich schlimmste Vorfall erwähnt: Krieger aus den Dörfern, oder Dorfbezirken - Ato – genannt, der Region Quiangan griffen mit sieben Gewehren die Bewohner von Banawi an. Die Angreifer wussten jedoch nicht, dass die Verteidiger Banawis über 60 Gewehre verfügten. Dennoch gaben die Angreifer beim Gefecht nicht auf. So verloren sie 150 Köpfe, konnten aber ihrerseits 50 Köpfe erbeuten und viele Häuser durch Brand zerstören. Dies war seit Menschengedenken die furchtbarste Auseinander-setzung und die vielen Toten waren das Ergebnis der Verbreitung von Feuerwaffen. Bei solchen Auseinandersetzungen, die dann selbst bis in gegnerische Dörfer getragen wurden, flohen alle Frauen, Kinder und wehruntüchtige Alte meist in nahe Wäldchen. Zum Glück schritt nun die amerikanische Kolonialverwaltung, und, nach der Unabhängigkeit, die philippinische Regierung ein, um solches Tun als Straftat zu verfolgen. Wie bei den Schrumpfkopfjägern in Ecuador ist auch hier in den „Mountain Provinces“ die traditionelle Art der Kopfjagd sicher schon seit etwa einhundert Jahren vorbei. Tötungsdelikte gibt es weiterhin, aber selten, und ohne Erbeutung eines verräterischen Trophäenkopfes.

Die Kopfjäger berichteten, dass sie auch einige der spanischen Kolonialherren enthauptet hätten. Selbst einheimische Frauen, seien Kopfjägern zum Opfer gefallen. Auch Ecuadors Schrumpfkopfjäger erwischten gelegentlich einen der verhassten spanischen Kolonialherren zwecks „Verarbeitung“.

Nachdem die Kopftrophäe sicher ins heimische Dorf gelangt war, wurde sie erst in einem Korb am Haus befestigt und zur Schau gestellt. Es begannen nun Festlichkeiten, die Tag und Nacht dauerten, ein Carabau oder ein anderes Haustier wurde geschlachtet, die Jugend tanzte ununterbrochen. Diese Festlichkeiten dauerten viele Tage lang. Verblüffend die Parallelen zu den Schuar-Kopfjägern aus Ecuador. Der Unterschied liegt im Behandeln des Kopfes. Die Shuar bereiten bereits beim Rückmarsch ins heimatliche Gehöft den Schrumpfkopf her, die Igorot jedoch erst einen Tag nach Beginn der Festlichkeiten. Der Kopf wird erst gewaschen, dann der Unterkiefer entfernt und so gereinigt, dass keine Fleischreste daran kleben bleiben. Seine neue Bestimmung war, als Handgriff für den Gong des Kriegers, der den Kopf erbeutet hatte, zu dienen. Jeder Krieger hatte einen Gong, der bei Dorffesten verwendet wurde. Das Schädelfragment wird nun vergraben und oft erst nach Jahren – wenn alles Fleisch verrottet ist - wieder ausgegraben, um in einem Gemeinschaftshaus des Dorfes – Fawi genannt - ausgestellt zu werden. Die Show ist wichtig, denn ich habe auch vor den Häusern der Bontoc und anderswo Pfähle gesehen, auf denen unzählige Carabauhörner befestigt waren, sozusagen als Beweis für den Reichtum und die Bedeutung des Hausherrn. Heldentaten wie eine erfolgreiche Kopfjagd waren damals erwünscht, um heiraten zu dürfen. „No man may marry who has not first taken a head“, schreibt Dr. Jenks in seinem Bericht.