Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: kurz & bündig Verlag

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

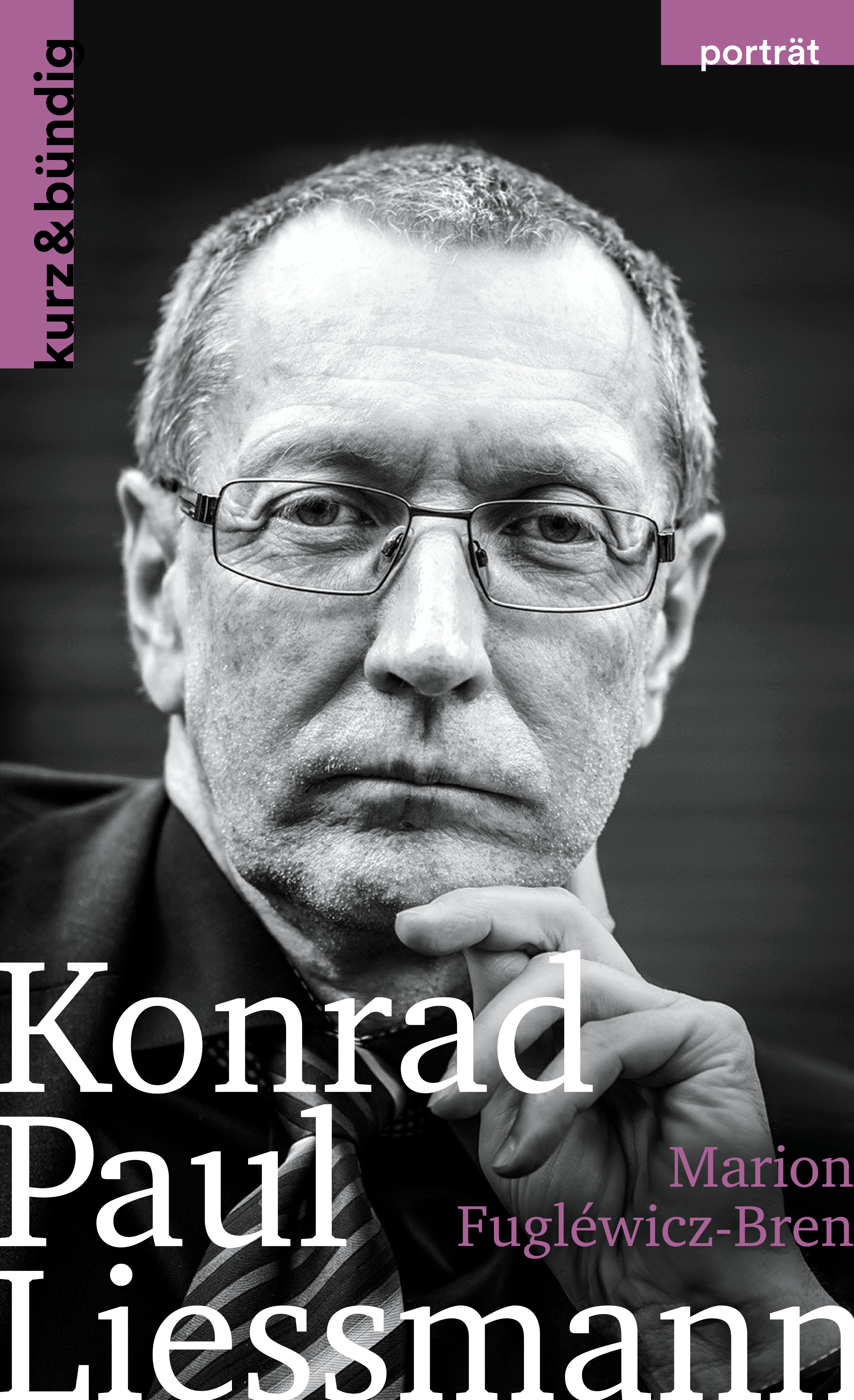

Konrad Paul Liessmann ist mehr als "nur" Universitätsprofessor für Methoden der Vermittlung von Philosophie und Ethik an der Universität Wien. Er prägt das Leben vieler Menschen, ob jung oder alt. Der Essayist, Literatur-kritiker und Kulturpublizist ist einer der wenigen "öffentlichen Intellektuellen". Man hört ihm zu, seine Stimme hat Gewicht. In Medien und Vorträgen gibt er über alles Auskunft, was Menschen bewegt. Er liebt Kunst, Musik, Süßigkeiten und Rennradfahren.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 154

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Portrait

Konrad Paul Liessmann

von Marion Fugléwicz-Bren

kurz & bündig Verlag | Frankfurt a. M. | Basel

Der Eloquente auf der Bühne

Tosender Applaus. Die Sitzreihen sind alle belegt, in den hintersten Ecken des Raumes stehen vor allem jüngere Menschen. Dicht gedrängt. Geduldig. Mit erwartungsvollen Gesichtern. Leichtes Hüsteln im Raum, während er lächelnd zum Rednerpult nach vorne schreitet. Im Vortragssaal. Im Buchladen. Im Fernsehen. Bei der Lesung. Beim Philosophicum in Lech, an der Seite von Michael Köhlmeier – er: Konrad Paul Liessmann.

Anzug, Krawatte, pastellblaues Hemd. Souverän.

Er beginnt zu sprechen, langsam, ruhig, bestimmt. Sein Thema fesselt. Ihn. Das Publikum. Seine Stimme wird lauter. Er geht am Pult auf und ab. Soll Bildung …?

Darf Bildung …? Er schreit beinahe. Man kann seine Leidenschaft beinahe körperlich spüren. Die tiefe Überzeugung. Er weiß, was er sagt, und er fühlt es auch: «Und ist es nicht so, dass …?» Seine Argumente sind brillant, seine Sprache ist präzise, nahezu literarisch an vielen Stellen.

So kennt man Konrad Paul Liessmann in der Öffentlichkeit.

Es grenze an Persönlichkeitskult, der fast ein bisschen bedenklich ist, schildert eine Teilnehmerin die diesjährige Nacht der Philosophie, die jeden Mai in Wien stattfindet: Die Menschen kommen, um ihn zu sehen, ihn persönlich zu erleben und von ihm gehört zu werden, meint sie. Dass es den Besuchern dabei ums Thema gehe, das ja in der Philosophie eigentlich zentral sein sollte, bezweifelt sie fast. Sollten in der Philosophie nicht vielmehr Fragen und Ideen im Mittelpunkt stehen? Liessmann selbst wäre zweifellos der Erste, der das unbedingt bejahen würde.

Eine andere Teilnehmerin meint, sie liebe Liessmanns Vorlesungen und Vorträge, jedes neue Buch sei ein Geschenk – auch wenn man nicht alle kauft, werden sie allemal gelesen, man borgt sie zwischen Freunden, Freundinnen hin und her. Auch die fast erwachsenen Kinder beginnen schon, seine Schriften zu lesen. Dasselbe gelte übrigens auch für seine CDs, die ein österreichischer Radiosender vor einigen Jahren produziert hat. Seine Bücher hätten das Leben der Mittvierzigerin, die nicht namentlich genannt werden will, buchstäblich verändert, denn der Professor sei ihr in zahlreichen Gebieten ein Vorbild; klug, weitsichtig, ethisch. So einer wie er sollte mehr Macht haben, gar Politiker sein, meint sie enthusiastisch, widerlegt sich aber selbst gleich, sie wisse natürlich, dass das nie funktionieren könnte. Schade, trotzdem. Warum gibt es nicht mehr von seinem Format, von seinem Engagement und seiner Kompetenz? Fragt sie, verabschiedet sich hastig und vertieft sich in sein letztes Buch.

Schlagartig fühle ich mich wieder in meine Studentenzeit zurückversetzt und eine alte unbestimmte Sehnsucht nach dem Diskurs, auch nur als reines L’art pour l’art, der Kunst um der Kunst willen, keimt auf. Ja, auch das vermag die alljährliche Nacht der Philosophie zu vermitteln; die Nacht, in der Philosophen, Performer und Slammer in Wien und mittlerweile auch in anderen österreichischen Gemeinden ihre philosophischen Gedanken entwickeln, mit dem Publikum ins Gespräch kommen und es zum Nachdenken anregen. Nicht nur in Krisenzeiten, aber dann besonders, ist Philosophie gefragt, weil die Menschen sich dann tiefere Gedanken machen: Philosophie ist Denken in Bewegung, sagen die Veranstalter.

Liessmann ist aber zweifellos mehr als der Universitätsprofessor für Methoden der Vermittlung von Philosophie und Ethik an der Universität Wien, der ein akademisches Umfeld bedient. Ob er möchte oder nicht, er prägt das Leben vieler anderer Menschen mit, ob jung oder alt. Der Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist ist, so sagen viele, einer der wenigen «öffentlichen Intellektuellen», man hört ihm zu, und seine Stimme hat Gewicht. Er wird permanent und seit Jahren von allen renommierten deutschsprachigen Medien, Konzernchefs und zahllosen Festival- und Symposiums-Veranstaltern angefragt und soll über möglichst alles Auskunft geben, was Menschen bewegt. Das kann zuweilen auch lästig sein, wie er gesteht, er sei aber oft zu freundlich, um derlei Einladungen abzulehnen.

Dass er dennoch öffentlichkeitsaffin ist, wird Denkern wie ihm immer wieder vorgeworfen, bespielt er doch mehrere Bühnen. Das kommt in der Wissenschaft nicht gut an. Philosophen, die sich auf die Agora wagen, werden aus verschiedenen Gründen bestraft. Vor allem in sozialen Medien und Internetforen, aber durchaus auch innerhalb der eigenen Reihen aus dem wissenschaftlichen Milieu. Warum eigentlich?

Erstens ist man heute in der Wissenschaft nur glaubwürdig und angesehen, wenn man in internationalen Zeitschriften publiziert, Drittmittelgeld erwirbt und eine Vortragstätigkeit weltweit und auf wissenschaftlichen Tagungen ausübt. Das verlangt normalerweise, dass man seine ganze Zeit und Energie reinsteckt. «Es macht daher keinen guten Eindruck, wenn man ständig in der Öffentlichkeit unterwegs ist», so beantwortet eine wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Philosophie meine Frage.

Außerdem ist die Wissenschaft heutzutage sehr spezialisiert: «Wissenschaftler sind Experten, die daran gewöhnt sind, dass man sich erst dann zu einem Thema äußert, wenn man lange darüber geforscht hat. Sobald man in der Öffentlichkeit tätig ist, muss man zwangsläufig zu allen möglichen Themen und Fragen Stellung nehmen. Aus der Sicht vieler Wissenschaftler kann man dabei nur oberflächlich sein.»

Und schließlich sei eine gewisse Dosis Neid wohl bei manchen Kolleginnen oder Kollegen letztlich auch nicht auszuschließen, räumt sie ein.

Wie öffentlich soll oder muss ein Philosoph sein?

Der öffentlich räsonierende Geisteswissenschaftler bohrt tiefer und blickt weiter. Er ist für die Demokratie das Salz in der Suppe, weil er die Fragen stellt, an die keiner denkt oder die niemand hören will. Er versteht sich auf die Kunst der Frage, um die Antworten kümmern sich die sogenannten Experten – manchmal kann das Hand in Hand gehen, aber nicht notwendigerweise.

Der Journalist, Fernsehmoderator und langjährige Chef der Tageszeitung Die Presse, Michael Fleischhacker, bezeichnet Liessmann in einem Buchbeitrag als einen Mann, der «in der lebenslangen Wahrnehmung eines nicht mehr ganz jungen, aber auch noch nicht wirklich alten österreichischen Öffentlichkeitsgestalters der Philosoph ist und außerdem derjenige, dem man zutraut, dass er als Autor des Buchs Theorie der Unbildung einen Beitrag zur Bildungsdebatte und zur Reform der Lehramtsausbildung in Österreich leisten würde, den man auch gerne annehmen möchte». Zum großen Bildungsthema werde ich den Meister später noch befragen.

Die Relevanz und Brisanz von Philosophie entsteht durch Öffentlichkeit, und dieses öffentliche Denken kann für den öffentlichen Denker auch gefährlich werden, weiß Fleischhacker, denn die philosophischen Bühnen unserer Tage stehen in den Schulzimmern und Hörsälen, in den Fernsehstudios und Veranstaltungssälen, «… und die Philosophen führen darauf nicht ihr existenzielles Stück auf, sondern sie versuchen, das Publikum auf den Geschmack des eigenen Denkens zu bringen, indem sie möglichst lebendig und möglichst originell von denen berichten, die seinerzeit die alten, gefährlichen Bühnen bevölkert haben». Sie selbst lägen dabei auf dem Präsentierteller, und das sei nicht immer ein schönes Dasein, analysiert der Publizist, der Liessmann persönlich kennt und seine Vorträge schon öfter moderiert hat.

Der Weg in seine öffentliche Zukunft könnte für den kleinen Konrad Paul in Kärnten, in der Bibliothek seiner Eltern, begonnen haben, als er das erste Mal über das Schicksal eines Mannes namens Sokrates las, was ihn wohl sehr beeindruckte. Doch dazu später …

«Philosophie steht seit der Antike im Spannungsfeld von Wissenschaft und Öffentlichkeit, von Markt (Sokrates) und Akademie (Platon)», so beantwortete der Professor vor einigen Jahren meine Frage, wie populär Philosophie sein darf beziehungsweise sein muss. Für mein erstes Buch aus der Reihe Die Philosophen kommen war Liessmann der erste Interviewpartner. «Es gehört wahrscheinlich auch zu den paradoxen Erfahrungen unserer Zeit, dass das, was man als wissenschaftliche Qualität definiert und was zunehmend auch für die Philosophie gilt, ausschließlich an den internen Kriterien eines Faches und am Urteil der jeweiligen Community ausgerichtet wird und der eigentliche Adressat moderner Wissenschaft, der Mensch, aus dem Blickfeld verschwindet. Für die Philosophie, die ja seit jeher eine fachorientierte und eine öffentlichkeitsnahe, aufklärerische Seite hatte, die immer auch den Anspruch erhob, Fragen der Lebensführung zu thematisieren, ist solch eine Reduktion und Konzentration immer problematisch gewesen. Aber natürlich muss man sich im Klaren sein, dass man einer größeren Öffentlichkeit gegenüber anders schreiben und sprechen muss als vor spezialisierten Fachkollegen. Schwierig ist beides, und beides sollte anerkannt und in ein produktives Verhältnis zueinander gebracht werden. Populäre Philosophie ohne wissenschaftlichen Hintergrund bleibt allerdings meist flach, akademische Philosophie ohne aufklärerischen Anspruch wird oft inzestuös.»

Die Privatwohnung eines Ästheten

Bewölkt und kühl ist der Morgen, an dem ich mein erstes Interview führe – sehr atypisch für einen Tag im Wonnemonat Mai. Der jagt heuer einem Rekord nach und könnte sogar der kälteste Mai der vergangenen 40 Jahre werden, so eine Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.

Als ich nach über drei Stunden – etwas benommen von der Übermacht der Eindrücke – auf die Straße trete, schaue ich in einen tiefblauen Himmel, sonnenhungrige Menschen sitzen in den herausgeputzten Straßencafés, wenn auch in Daunenjacken und unter gasbetriebenen Wärmelampen.

«Philosophieren ist anstrengend», wird Liessmann mir gegen Ende des Interviews sagen und sich auf unser ausführliches Gespräch beziehen.

Ich glaube, Sie besitzen noch mehr Bücher als ich, sage ich entzückt, als ich sein Vorzimmer betrete, und er lächelt nur etwas verhalten. Später wird sich mein Eindruck bestätigen, als er mir erzählt, dass er 12000, nein, ich habe mich nicht verhört, zwölftausend! Bücher besitzt und deshalb für ihn immer weniger Platz in der eigenen Wohnung bleibt.

Der Begriff «aufgeräumt» kommt einem in den Sinn, wenn man sich hier umsieht … hier ist kein Stück zu viel, kein Buch liegt quer, kein Sessel steht schief, nicht der kleinste Anflug von Nippes oder Überfülle im Sinne von Krimskrams, wie man es oft bei Künstlern sehen kann. Hier wohnt jemand, der denkt, analysiert und sehr genau auswählt, was wichtig ist und was nicht; jemand, dem Ordnung, Struktur und Prioritäten wichtig sind – im Gedachten wie im Gelebten, so vermute ich.

Schon auf dem Weg durch die belebte Einkaufsstraße, in der er wohnt, sie gilt als beliebte Hipster-Gegend, stelle ich mir gespannt die Frage:

Wer ist K. P. Liessmann, der Mensch hinter dem Philosophen, dem Spiritus Rector? Was tut er, wenn er nicht philosophiert, beziehungsweise ist es einem Philosophen überhaupt möglich, nicht zu philosophieren?

Wir haben möglicherweise zu romantische Vorstellungen von Philosophen, meint er später. Der akademische Philosoph ist ein Wissenschaftsbeamter mit fixen Dienstzeiten, in denen er als Autor, Lehrer, Diskussionspartner, Mitglied von Kommissionen «vorhanden» ist. Wenn diese Dienstzeiten vorbei sind, macht er – wie jeder Mensch – etwas anderes. Das ist die eine Seite.

Ob er uns einen Krug Wasser holen soll, fragt er mich. Bitte, gern.

Ein kurzer Rundblick durch sein Wohnzimmer verrät mir, dass Ästhetik nicht nur in seinen Büchern eine Rolle spielt. Zwei zarte kirschrote Zweiersofas aus feinem weichen Handschuhleder verbreiten eine gemütliche, freundliche Club-Atmosphäre. Zahlreiche Gemälde, edle Perserteppiche und einzelne sorgsam ausgewählte Einrichtungsgegenstände zeugen von gesteigerter Kunstaffinität und erlesenem Geschmack, über den sich ja sprichwörtlich streiten lässt … ich fühle mich sofort wohl und lächle insgeheim über ähnliche Vorlieben in puncto Möbel und Design. Kunst ist zweckfrei. Alles hier gefällt, ohne nützlich zu sein, weil es eben gefällt oder nicht. Die eigentlichen Protagonisten sind aber zweifellos die wunderbar bunten Bücherwände, fein säuberlich sortiert und geordnet – oftmals schöne gebundene Gesamtausgaben –, die bis zum hohen Plafond hinaufreichen … «interesseloser Wohlgefallen», dieser Ausdruck aus Immanuel Kants berühmter Kritik der Urteilskraft fällt mir unvermittelt ein … interesselos? In diesem Fall sind die Interessen mehr als offensichtlich … nun, für Assoziationen oder Begriffsklärungen dieser Art wird, obwohl verführerisch, dieses Interview leider nicht ausreichen.

Unwillkürlich fällt mir ein, was Liessmann vor zehn Jahren in einem kleinen Büchlein mit dem Titel Schönheit geschrieben hat: «Wenn wir im Alltag, in der Kunst oder in der Natur etwas «schön» nennen, meinen wir in der Regel, dass etwas in besonderer Weise geglückt, in sich stimmig, als Gesamtheit gelungen ist … Gerade weil im Leben und in der Wirklichkeit dieses Gelingen so selten ist, sind die Momente des Schönen fast immer auch von einer leichten Melancholie begleitet …»

Die andere Seite, so Liessmann, der sich jetzt auch gemütlich niederlässt und weiterspricht, die andere Seite seines Berufes zeige, dass Philosophie sehr wohl eine Wissenschaft ist, die unmittelbare Bedeutung hat für das Leben und deshalb freilich von den alltäglichen Lebensvollzügen nicht so leicht abgespalten werden kann wie etwa der Beruf eines Chemikers. Der würde vermutlich abends aus dem Labor heimkommen und keine Gasmischungen mehr zum Explodieren bringen.

Freilich gibt es in der Philosophie auch Fragestellungen, die so speziell sind, dass sie den Alltag, das Leben nur wenig berühren. Wenn man sich beispielsweise intensiv mit der kultur- oder geschichtsphilosophischen Textinterpretation eines schon lange verstorbenen Philosophen beschäftigt, ist das nicht unbedingt etwas, das einen in schlaflosen Nächten quält.

Es gibt aber existenzielle Fragen, die einen – unabhängig vom beruflichen Kontext – auch ganz persönlich berühren: «Ich kann vielleicht, nur als Beispiel, eine wunderbare Abhandlung schreiben über das Thema Was ist Glück, die mich, auch wenn mir das nicht immer explizit klar sein mag, berührt. Denn im Hintergrund steht natürlich die Frage, wie philosophische Reflexionen bei der Glückssuche helfen können.»

Schreiben, Lesen, Diskutieren, Vortragen; also Tätigkeiten, die im engen beruflichen Sinn mit dem Beruf des Philosophen verknüpft sind, gehören zu seinem Leben. Und wenn er anderen Tätigkeiten nachgeht, stehen die auch in gewisser Weise in einem Bezug zu einer philosophischen Tätigkeit.

Er liebt die Musik, und wesentlich lieber als bei philosophischen Tagungen verbringt er seine Zeit in der Oper oder im Konzerthaus, wie Liessmann mir verrät. Aber auch (nur) dieser Genuss einer Opernaufführung sei bei ihm nie davor gefeit, Anlass einer philosophischen Reflexion zu werden.

Mein Blick schweift in die andere Ecke seines großen Wohnzimmers, wo mir – abgesehen von einer alabasterfarbenen Richard-Wagner-Büste, die auf einer hohen schwarzlackierten Designer-Lautsprecherbox steht – eine enorme Schallplatten- und CD-Sammlung ins Auge fällt, vor der eine massive, hochwertige Hi-Fi-Anlage steht. Dass es sich dabei um eine Auswahl edelster High-End-Geräte handelt, wird der Musikliebhaber mir später bestätigen.

Wie wird man eigentlich vom Fragenden, Suchenden, vom kleinen Kind zum Aufklärer? Weiß man schon als Kind, dass man Philosoph werden möchte? Bei mir zum Beispiel war es ein bisschen so.

Gar nicht, nein. Als er Kind war, war – zum Glück! – von Philosophie noch keine Rede, meint er. Er halte das für eine Überforderung von Kindern; also das, was heute oft als «Kinderphilosophie» bezeichnet wird, sei für ihn euphemistisch, eine rhetorische Figur … ein Kind kann gewisse Ansprüche, die das Philosophieren verlangt, nicht erfüllen. Dass Kinder freilich gerne forschen, entdecken und fragen, hat noch nichts mit Philosophie zu tun.

Seine erste Bekanntschaft mit der Philosophie machte er mit etwa dreizehn oder vierzehn Jahren, erzählt er mir dann.

Wie ein Buch den Weg vom Analphabeten zur Philosophie ebnete …

Alles begann mit einem Buch aus der Bibliothek seiner Eltern, es hieß Du und die Philosophie, erschienen in einer Reihe populärwissenschaftlicher Bücher mit weiteren Titeln wie Du und die Musik und Du und die Kunst.

«Was mich angesprochen hat, war das ‹Du und …›, weil es gleich eine persönliche Beziehung hergestellt hat: Es hat etwas mit dir zu tun. Eigentlich ein genialer Titel.»

Verstanden habe er allerdings nichts, denn es war eine seriöse Darstellung der Geschichte der Philosophie – natürlich auf dem Stand der 50er-Jahre des vorigen Jahrhunderts. Bis heute ist ihm eine Schilderung besonders in Erinnerung geblieben – die vom Tod des Sokrates. Dass jemand aufgrund seines Denkens zum Tode verurteilt wird und dann die Gelegenheit bekommt, dem Todesurteil zu entgehen, diese aber ablehnt, mit dem Hinweis, es widerspreche seinen Prinzipien, «das muss mich als Vierzehnjährigen unglaublich beeindruckt haben».

Er hält kurz inne und vertieft sich sichtlich in eine Ebene der Erinnerung.

«Ich muss aber gestehen, dass ein bestimmter Hang zur Philosophie dadurch bedingt gewesen sein mag, dass ich ein Kind war, das absolut keine Begabungen und Talente hatte. Kein sprachliches oder musikalisches – ich war überall durchschnittlich – wenn ich fleißig war, recht gut; wenn ich faul war, an der Grenze zu nicht genügend.»

Ich kann im ersten Moment nicht glauben, was ich da höre, halte es erst für Koketterie, erkenne aber sehr schnell, wie authentisch und ehrlich das Gesagte gemeint ist:

«Die Philosophie gab mir die Möglichkeit, etwas für mich zu entdecken, das imstande war, diese Begabungslosigkeit zu kompensieren», meint der Professor weiter.

Wie konnte dann die Sprache des besonnenen und gewieften Rhetorikers mit der geistigen Durchdringungskraft so vollendet werden?

Nun, das sei das Resultat eines mühsamen Prozesses der Auseinandersetzung mit der Sprache gewesen, konstatiert Liessmann, «in die Wiege gelegt war es mir wohl nicht».

Vielleicht liege es daran, dass er etwa zeitgleich mit der Liebe zur Philosophie seine Liebe zur Literatur entdeckte, meint er, und jetzt blitzen seine Augen kurz auf. Er habe sehr viel gelesen, auch schon im Gymnasium, auch zeitgenössische Literatur – damals waren Thomas Bernhard und vor allem Peter Handke die wichtigsten intellektuellen Bezugspersonen für ihn, beides sehr sprachbewusste Autoren, die ihn darauf gestoßen haben mögen, mit Sprache sorgfältig und bewusst umzugehen. Etwa ab der sechsten oder siebten Klasse Gymnasium entwickelte er dann den Ehrgeiz, schöne Aufsätze zu schreiben. Leider war nur ein Jahr lang ein Lehrer an seiner Seite, der das anerkannte und förderte. Dass dieser nach einem schweren Unfall nicht weiter unterrichten konnte, war für den Gymnasiasten ein schwerer Schock.

Wie war das kindliche Umfeld des Professors? Neben der großen Bibliothek? Welche Vorbilder gab es da?

«Intellektueller Haushalt war das keiner», stellt er mit Bestimmtheit klar.Ich würde sagen, Kleinbürgertum, klassische Nachkriegs-Aufstiegssituation.

Die Eltern waren beide die Ersten in ihren Familien, die Matura hatten, der Großvater väterlicherseits war Lokomotivführer gewesen, der Großvater mütterlicherseits wurde noch als Bauernkind von seinen verarmten Eltern an einen anderen Bauernhof «verkauft», lebte dort quasi wie ein Leibeigener. Das war am Ende des 19. Jahrhunderts. Und mit 15 Jahren sei der geknechtete Großvater schließlich nach Bosnien geflohen, weil er die Situation nicht mehr ertragen konnte. Nach der Teilnahme am Ersten Weltkrieg arbeitete er sich dann mühsam empor. Damit wurde er zum entscheidenden Vorbild für den jungen Konrad, weil er es geschafft hatte, sich von ganz unten hochzukämpfen. Alles, was er konnte und wusste, hatte er sich – ohne Ausbildung – selbst in Abendkursen und Arbeiterbildungswerken beigebracht und wurde später immerhin zu einem einflussreichen Beamten in der Villacher Stadtverwaltung. «Aber die Neugierde, die mein Großvater ausstrahlte, seine Haltung zum Wert des Wissens, die beeindruckte mich sehr.» Umso mehr, da man damals nicht – wie heute – Motivation verabreicht bekam, in kleinen Häppchen, schön didaktisch aufbereitet.

Wer damals in der Monarchie aus einem kleinbäuerlichen Milieu kam, als 15-Jähriger ziellos umherwanderte, um einen Job zu finden und Erfahrungen zu sammeln, wer danach strebte, irgendwie weiterzukommen, war gezwungen, sich alles selbst hart zu erarbeiten, Kurse ausfindig zu machen und zu besuchen, zu lernen. Das beeindruckte und prägte den aufstrebenden Lernenden sehr: «Ich bin selbst ein gutes Beispiel – als erstes Akademikerkind in der Familie – eine Gegenthese zu der oftmals propagierten These, dass in Österreich die Bildung quasi vererbt wird: Weder ist mir der akademische Grad noch meinen Eltern die Matura vererbt worden, niemand wurde dahingehend gefördert, das war harte Arbeit und Anstrengung.»