Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

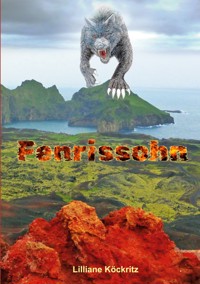

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Sturmfluten und sintflutartiger Regen bedrohen das Land, riesige Schatten vernichten alles Leben, auf das sie treffen. Geführt von einer geheimnisvollen Frau mit außergewöhnlichen Kräften müssen Firinn und ihre Freunde eine gefährliche Reise unternehmen, um das einzige Wesen zu finden, das den Verursacher dieses Unheils noch aufhalten könnte. Dabei muss sich Firinn einem in ihr schlafenden unheimlichen Erbe stellen, das sie entsetzt ablehnt, bis sie erkennt, dass sie und ihre Freunde scheitern werden, sollte sie die mit diesem Erbe verbundenen Fähigkeiten nicht einsetzen. Doch erst das Zusammentreffen mit einem Vorfahren, der sich bereits vor Jahrhunderten dem gleichen Erbe hatte stellen müssen, birgt die Chance eines erfolgreichen Abschlusses ihrer Mission.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 647

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Dieses Buch widme ich unserer großen Mutter, der Erde, aus der wir hervorgegangen sind, die uns nährt und erhält und in die wir schließlich zurückkehren. Ohne sie gäbe es uns nicht. Das sollten wir niemals vergessen.

Inhaltsverzeichnis

Das Opfer

Der Park

Der Angriff

Die Burg

Der erste Abend

Sarah

Mun

Liebesdienste

Sturm

Stadtbummel

Yunhe

Lehrzeit

Der Weidenhof

Tamara

Der Munras

Die Erdwächterin

Der Gast

Aufbruch

Der Kampf

Die Wüste

Firinn

Cuxhaven

Wassersohn

Auf der Nordsee

Helgoland

Feuertochter

Verwandlungen

Dover

Im Herzen des Steins

Ein neuer Gefährte

Drachenkampf

Der Tempel

Die Stadt in der Wüste

Kind der Erde

Aberystwyth

Cader Idris

Llyn Cau

Der Zorn der Erde

Kampf der Danari

Ein neuer Anfang

Abschied

Feuer und Licht

Das Opfer

Die Hände waren ihm grob auf den Rücken gefesselt worden. Mit nahezu tauben Armen lag er gemeinsam mit anderen Gefangenen in dem Pferch, den die Muselmanen für sie errichtet hatten, um sie an der Flucht zu hindern. Die Geräusche der seit dem Morgengrauen tobenden Schlacht drangen schwach aus der Ferne herüber, Laute blindwütigen Mordens und qualvollen Sterbens. Stöhnend wälzte er sich auf die Seite, um die Männer beobachten zu können, denen er und seine Gefährten nun ausgeliefert waren. Der Reiter, der ihn vom Pferd gerissen und gefangen genommen hatte, war bereits wieder in die Schlacht zurückgekehrt. Noch immer schmerzte sein Kopf, als er beim Sturz hart auf die Felsen aufgeprallt und betäubt liegengeblieben war. Anderenfalls, dachte er grimmig, wäre es seinem Gegner nicht so leicht gefallen, ihn zu überwältigen.

Ein stark blutender Mann lag neben ihm und murmelte undeutliche Worte vor sich hin. Er glaubte, die Verse von Gebeten zu hören. Allen Gefangenen waren die Waffen und Rüstungen, sofern sie welche besaßen, abgenommen worden, doch der schlichte Kittel des verwundeten Mannes ließ vermuten, dass er nie mehr als nur die einfachsten Waffen besessen hatte. Rüstungen und gute Schwerter waren dem Adel vorbehalten. Sie haben mir wenig genutzt, dachte er verbittert. Jetzt wird sich irgendein Muselmanenreiter damit schmücken und sich brüsten, einen derart bewaffneten Ungläubigen besiegt zu haben.

Er wandte den Blick von dem langsam verblutenden Mann ab und blickte hinüber zu dem Tor des Pferches, an dem einige bunt gekleidete Reiter standen und die Gefangenen musterten. Seine langen Haare waren staubig und von Blut verklebt und hingen ihm in wirren Strähnen bis auf den Rücken. Die Hitze hatte seinen Körper in Schweiß gebadet, der die Kleidung durchtränkte, und seine Zunge war vor Durst geschwollen. Die Bewacher hatten offensichtlich kein Interesse daran, ihren Gefangenen Erleichterung zu verschaffen, und so schloss er nach einer Weile ermattet die brennenden Augen. Bilder seiner grünen und wesentlich kühleren Heimat stiegen in ihm auf und ließen sein Herz vor Sehnsucht schmerzen.

Seinem Vater hatte er es zu verdanken, dass er sich dem Kreuzzug angeschlossen hatte und gemeinsam mit den Engländern in das Heilige Land geritten war. Bei anderen Gelegenheiten stets auf Tradition und Unabhängigkeit seines Landes bedacht, hatte der alte Graf in einem plötzlich aufflammenden christlichen Eifer seinen jüngsten Sohn aufgefordert, für die Befreiung der christlichen Stätten mitzukämpfen und dem Namen der Familie Ehre zu erweisen. Einer solchen Aufforderung hatte er sich nicht entziehen können, und so war er an einem verregneten Morgen des Jahres 1190 von der väterlichen Burg aufgebrochen, um sich dem Heer von Richard I. von England anzuschließen, die grünen Hügel seiner Heimat hinter sich lassend, um nun unter der glühenden Sonne des Morgenlandes und umgeben von trostloser Wüste zu sterben.

Ein heftiger Tritt gegen die Schulter ließ ihn die Augen wieder öffnen und einen schwer bewaffneten Muselmanen mit dichtem schwarzen Bart erblicken, der ihn intensiv musterte. Der Krieger wechselte hastige Worte mit einem der Bewacher, der sich vorsichtig umsah und nun seinerseits auf den Krieger einredete. Worüber sie sprachen, war für ihn nicht erkennbar, da er die Sprache des Landes nicht beherrschte, doch der heftige Wortwechsel deutete auf eine Auseinandersetzung über den Gefangenen hin. Der Krieger schien die Oberhand zu behalten. Schließlich holte er einen Beutel aus seiner Tasche, in dem hörbar Münzen klirrten, und gab ihn dem Wächter, der den Beutel hastig und sich erneut verstohlen umsehend einsteckte.

Er wurde auf die Füße gezerrt und der Krieger legte ihm einen Strick um den Hals, den er so fest anzog, dass ein Fluchtversuch den Gefangenen unweigerlich erwürgt hätte. Taumelnd folgte er dem Krieger aus dem Pferch, von den höhnischen Blicken der Wächter verfolgt, die ihren Anteil aus dem Beutel erhalten hatten und schweigend zusahen, wie der Krieger den Gefangenen zwang, ein Pferd zu besteigen, an dessen Sattel er gefesselt wurde. Der Krieger band ihm ein bis über den Nacken hinausreichendes und auch das Gesicht nahezu vollständig bedeckendes Tuch um den Kopf, um ihn vor der Sonne zu schützen, nahm dann die Zügel seines Pferdes auf und ritt mit ihm aus dem Lager der Muselmanen hinaus in Richtung der Wüste, die hinter den felsigen Hügeln in der Ferne zu ahnen war.

Eine immer gleiche trostlose Landschaft zog vor seinen Augen vorbei, die er gegen das grelle Sonnenlicht zusammengekniffen hielt. Der im Gegensatz zu den Wächtern schlicht und dunkel gekleidete Krieger ritt zügig und ohne sich nach seinem Gefangenen umzusehen. Erst als er vor Schwäche und Durst vom Pferd zu stürzen drohte, hielt der Krieger an und ließ ihn eine Weile im Schatten eines Felsen ausruhen. Ohne eine erkennbare Regung in den dunklen Augen reichte ihm der Krieger den Wasserbeutel, entriss ihm den Beutel aber wieder, als er zu hastig trank und ihm dabei das Wasser am Kinn heruntertropfte.

Der Mann hat mich gekauft, dachte er benommen, als sie weiter durch die öde felsige Landschaft ritten. Wo wird er mich hinbringen? Erwartet er, dass ich irgendeinem Muselmanen als Sklave diene? Sein Stolz regte sich, das Blut begann heiß durch seine Adern zu rinnen. Kein MacLassar war je eines anderen Menschen Sklave gewesen, und er wollte nicht der Erste sein, den ein solches Los traf. Er war entschlossen, bei der ersten Gelegenheit für seine Freiheit zu kämpfen und sollte er dabei sterben, so zog er den Tod im Kampf einem langsamen Dahinsiechen in Gefangenschaft bei weitem vor.

Hatten sie die heißeste Zeit des Tages unter dem Felsen verbracht, so folgte der Krieger seinem Weg ohne weitere Pause bis spät in die Nacht hinein. Ohne ein Feuer zu entzünden, rasteten sie schließlich am Fuße eines Hügels, der erste Sandverwehungen aufwies und damit die Nähe der eigentlichen Wüste ankündigte. Fröstelnd rollte er sich in einer Mulde zusammen, durch geschickt geknüpfte Fesseln wirksam an einer Flucht gehindert. Seine teilweise zerrissene Kleidung schützte ihn kaum vor der Kälte der Nacht, und er hatte Mühe, ein heftiges Zittern zu unterdrücken. Diesen Triumph über seinen Gefangenen wollte er dem Krieger nicht gönnen, und so biss er die Zähne zusammen und versuchte, seinen Körper unter Kontrolle zu bekommen. Einen majestätischen Sternenhimmel über sich, den er unter anderen Umständen sicherlich genossen hätte, fiel er endlich in einen unruhigen Schlaf.

Drei weitere Tage ritten sie durch die bald von Felsen in Sand übergehende Wüste, bis sich in der Ferne ein hohes Felsmassiv gegen den Horizont abzuzeichnen begann. Die Hitze des Tages und die Kälte der Nacht hatten ihm schwerer zugesetzt, als er sich eingestehen wollte, und nur unter Aufbietung seiner ganzen Willenskraft gelang es ihm, nicht aus dem Sattel zu fallen. Die ausdruckslosen Augen waren gewöhnlich das einzige, was er vom Gesicht seines Bewachers sehen konnte, und sie ließen nicht erkennen, welches Schicksal ihn letztendlich erwarten würde. Der Krieger hatte ihm im Laufe des ersten Tagesrittes einen leichten hellen Umhang übergeworfen, der seine Haut vor Verbrennungen schützen sollte. Als sie jedoch ein weiterer Tagesritt an den Fuß des Massivs gebracht hatte, zitterte er in ersten Fieberschüben, ohne es diesmal verhindern zu können.

Sie ritten an den hohen dunklen Felsen entlang, bis sie einen in das Gebirgsmassiv hochführenden Pfad erreichten, dem der Krieger nun folgte. Etwa eine Stunde später öffnete sich der Weg in ein nahezu kreisrundes Tal, das rundherum von steilen Felsabhängen umgeben war und keinen anderen Zugang als den Pfad, den sie gekommen waren, aufwies. Zuerst konnte er nichts entdecken, das auf die Anwesenheit anderer Menschen hinwies, doch als seine brennenden Augen die Felswände absuchten, sah er plötzlich den bogenförmigen Eingang zu einer Höhle, die links vom Pfad in den Berg hineinführte. Dorthin ritt der Krieger mit seinem Gefangenen, und als sie den Bogen passierten und sich kühle Dunkelheit um die Reiter ausbreitete, atmete der vom Fieber Geplagte unwillkürlich auf.

Der Krieger stieg vom Pferd, half dem Gefangenen aus dem Sattel und stieß ihn vor sich her in die Tiefe der Höhle hinein. Nachdem er auf unsicheren Beinen einen niedrigen Durchgang passiert hatte, stand er plötzlich in einer sich zu einem gewaltigen Raum ausweitenden Höhle, deren vorderer Teil durch Fackeln erhellt wurde. Etwa zehn Männer, alle in der dunklen schlichten Kleidung des Kriegers, erwarteten sie dort und sahen dem Gefangenen mit den gleichen ausdruckslosen Augen entgegen wie sein Bewacher. Er wurde in eine Kammer gleich neben dem Durchgang geführt, von den Seilen befreit und mit einer an einem Halsring befestigten langen Kette an den Felsen gebunden sich selbst überlassen. Er war zu schwach gewesen, sich dagegen zu wehren, und so lag er auf dem glatten kühlen Felsboden, die leise klirrende Kette bei jeder Bewegung mit sich ziehend, und starrte müde in die ihn umgebende Dunkelheit.

Erschöpft war er schließlich in Schlaf gefallen, in dem ihn niemand störte. Als er wieder erwachte, sah er Wasser und Speisen neben sich stehen, über die er gierig herfiel, und eine Fackel erhellte den kahlen Raum. Sein Kopf fühlte sich klar und kühl an; das Fieber war verschwunden. Nervös sah er sich in der grob aus dem Felsen herausgehauenen Kammer um, die keinerlei Möblierung aufwies, nur den tief in die Wand getriebenen Eisenzapfen, der seine Kette hielt. Was wollen diese Männer von mir? fragte er sich verwirrt. Dies ist nicht das Heim eines Muselmanen, der reich genug ist, sich Sklaven zu halten. Ein erster Anflug von echter Furcht durchrann ihn und verbissen bemühte er sich, ihn zu unterdrücken. Was hätte sein Vater in einer solchen Situation getan? Was erwartete er von seinem jüngsten Sohn, der gerade erst sein siebzehntes Jahr vollendet und das erste Mal Irland verlassen hatte, nur um in den Tod oder etwas noch Schlimmeres zu reiten?

Er war gerade dabei, erneut in einen unruhigen Schlaf zu fallen, als drei der dunkel gekleideten Männer den Raum betraten, in dem er angekettet lag. Sie betrachteten ihn prüfend, mit kühlen Augen und ohne Regung in den herben, scharf geschnittenen Gesichtern. Einer von ihnen, ein hochgewachsener hagerer Mann, dessen Auftreten ihn als Anführer dieser Krieger auswies, zog ihm das schützende Tuch von den Haaren und entfernte den hellen Umhang, den ihm der Krieger für den Ritt durch die Wüste umgelegt hatte. Als sie ihm auch den an einigen Stellen zerrissenen Kittel ausziehen wollten, versuchte er, sich dagegen zu wehren, doch zwei der Krieger hielten seine Arme fest und rissen seinen Kopf brutal nach hinten, so dass ihn der breite Eisenring um seinen Hals beinahe erwürgt hätte und er nach Atem ringend jeden Versuch von Gegenwehr aufgab.

Die erste Gefühlsregung, die er in den harten Zügen des Anführers sah, war Abscheu, als dieser das an einer dünnen Kette hängende goldene Kreuz auf seiner nackten Brust entdeckte. Mit einem Ruck riss der Mann es von seinem Hals und warf es achtlos in eine Ecke des Raumes. Mit einer Kopfbewegung gab er den beiden anderen Kriegern ein Zeichen, und diese zogen ihm trotz seines erneuten Versuches von Gegenwehr auch noch die restliche Kleidung aus, so dass er schließlich vollkommen nackt und in der Kälte der Höhle zitternd auf dem Boden hockte, den Kriegern trotz der immer wieder aufflackernden Furcht hasserfüllte Blicke zuwerfend. Der Anführer musterte ihn abschätzend und nickte schließlich auf eine Weise, als würde er eine Frage zustimmend beantworten. Seine Kleidung und das goldene Kreuz, ein Geschenk seines Vaters, mit sich nehmend, verließen ihn die Krieger wieder.

Bevor er sich fragen konnte, was die Männer eigentlich mit ihm vorhatten, betraten vier andere Krieger den Raum. Zwei von ihnen trugen einen großen Behälter mit dampfendem Wasser und stellten ihn auf dem Boden ab. Als sie begannen, seinen Körper zu waschen und auch seinen Kopf über den Behälter zwangen, um sein langes Haar zu reinigen, konnte er die eisig in ihm hochsteigende Furcht nicht länger zurückhalten. Das Verhalten der dunkel gekleideten Krieger erinnerte ihn zu sehr an die Vorbereitungen für ein Opferritual, und er weigerte sich störrisch, ein williges Opfer abzugeben. Mit aller ihm zur Verfügung stehenden Kraft kämpfte er gegen die ihn festhaltenden Krieger an, die ihm daraufhin wütend den Kopf vollständig unter Wasser drückten. Als sie ihn endlich wieder hochzogen, rang er verzweifelt nach Luft und zitterte unkontrolliert am ganzen Leibe.

Die Krieger waren gegangen und hatten den Wasserbehälter wieder mitgenommen. Die Decke, die sie ihm gegeben hatten, war vollständig um seinen fröstelnden Körper geschlungen, das Haar hing ihm feucht über die Schultern. Sie hatten es kräftig abgerieben, doch die Kälte in der Höhle verhinderte, dass es schnell trocknete. Seine Kehle schmerzte von dem Druck des Eisenringes und ein Würgen lag ihm im Hals, gleichermaßen durch den Schmerz und die ihn durchrinnende Furcht hervorgerufen. Er sank auf den Boden zurück, ohne die Speisen zu beachten, die sie ihm erneut hingestellt hatten.

Er erwachte vom Klang dunkler Trommeln, die gemessen geschlagen wurden und die Höhle mit zahlreichen Echos erfüllten. Kaum hatte er sich halb aufgerichtet, da erschienen erneut die vier Krieger, die ihn gewaschen hatten, und zogen ihm die Decke von den Schultern. Zwei Männer packten hart seine Arme, so dass er zu keiner Gegenwehr in der Lage war, während ein weiterer Krieger den Halsring entfernte. Sie hielten ihn in einer knienden Position fest, kämmten seine langen Haare, die zwischenzeitlich getrocknet waren, und rieben ihn mit einem wohlriechenden Öl ein. Furcht lag in seinen Augen, eine Furcht, die ihn zu lähmen begann und ihn benommen auf die Füße taumeln ließ, als ihn die Krieger hochzogen.

Ihn fest zwischen sich haltend, führten ihn die Krieger aus dem Raum heraus in die große Höhle hinein. Zahlreiche Krieger hatten sich eingefunden; die Höhle lag im Schein von Fackeln und ließ einen Abgrund erkennen, der sich mitten in dem gewaltigen Raum auftat. Am Rande dieses Abgrunds standen zwei Krieger, die große tief hallende Trommeln schlugen, während zwischen ihnen der Anführer auf den Gefangenen wartete. Um seinen Hals hing nun ein großes Amulett, das zwei ineinander verschlungene Tiere zeigte, eine Schlange und eine Löwin, deren Körper ineinander überzugehen schienen. Ein Diadem auf seiner Stirn zeigte die gleichen Tiere, diesmal deutlich ein Tier bildend. Offenbar war er ein Priester, der einem unheimlichen heidnischen Kult diente und sich nun anschickte, den Gefangenen zu opfern.

Der junge Mann wurde an den Rand des Abgrunds geführt, wo sein entsetzter Blick mindestens zwanzig Meter in die Tiefe reichte, bevor sich der Boden der Höhle andeutete. Würden sie ihn in den Abgrund stürzen? Welcher Gottheit sollte er hier geopfert werden? Die Höhle setzte sich noch weit in die Dunkelheit fort und schien in einen hohen Gang zu münden, dessen Decke etwa in gleicher Höhe verlief wie der Vorsprung, auf dem er stand. Die Trommeln setzten aus, und trotz seiner Furcht hob er stolz den Kopf und richtete sich gerade auf. Er würde diesen Heiden zeigen, dass ein MacLassar zu sterben verstand. Er würde seiner Familie keine Schande bereiten und um sein Leben betteln.

Eine an langen Seilen hängende Plattform war aus der Tiefe hochgezogen worden und die ihn haltenden Krieger führten ihn auf den hölzernen Aufbau. Sie banden seine Arme seitlich an Ringen fest und schlangen auch Seile um seine Fußgelenke, um ihn an die Plattform zu fesseln. Er musste sich zwingen, nicht unwillkürlich heftiger zu atmen und dadurch seine Furcht zu zeigen. Einige Muskeln zitterten leicht, ohne dass er es verhindern konnte, doch er hielt den Kopf erhoben und der Blick seiner Augen war trotzig und gefasst. Als der Mann mit dem Amulett auf ihn zutrat, warf er ihm einen Blick tiefster Verachtung zu, wie es einem heidnischen Priester gebührte, der einen Christen seinem dämonischen Gott opfern wollte.

Zu seinem Erstaunen lag ein leichtes Lächeln auf den schmalen Lippen des Priesters, als er das Amulett abnahm und damit einige Male über den Körper des Gefangenen strich. Ein Anflug von Achtung für die Haltung des jungen Mannes lag in den schwarzen Augen, doch auch das Wissen darum, dass ihm noch Dinge bevorstanden, die seinen Mut auf das Äußerste herausfordern würden. Der Priester trat zurück, und während die Trommeln erneut geschlagen wurden, hob sich die Plattform von dem Vorsprung und wurde mit Hilfe von großen Winden langsam in den Abgrund hinuntergelassen.

Meter um Meter senkte sich das hölzerne Gestell in die Dunkelheit, an einer erstaunlich glatten Felswand entlang, die bald kaum mehr zu erkennen war, als das Licht der Fackeln zurück blieb. Als die Plattform schließlich auf dem Boden der Höhle aufstieß und zur Ruhe kam, konnte er nur noch grobe Umrisse um sich herum erkennen. Deutlich zu sehen war jedoch der Bogen des hohen Gangs, den er bereits von oben herab erblickt hatte und der ihm nun direkt gegenüberlag, ein Schlund aus Finsternis, der nur darauf zu warten schien, die Brut der Hölle auszuspeien, die sich auf ihn, das Opfer, stürzen würde.

Die Trommeln wurden schneller geschlagen; der grelle Klang metallener Hörner kam hinzu. Die Stimme des Priesters hallte in der Höhle wider, ein Gebet oder eine Anrufung intonierend, die der Gefangene nicht verstand. Angespannt starrte er in die Dunkelheit vor sich, nun doch heftiger zitternd und nur mit Mühe die Fassung bewahrend. Er wünschte sich verzweifelt den überragenden Mut seines Bruders Liam, der ohne zu zögern alleine auf eine Meute von zehn Banditen eingestürmt war und sie in die Flucht geschlagen hatte, als sie gerade eines der zum Besitz der MacLassars gehöriges Dorf plündern wollten. Die MacLassar-Brüder waren für ihr Draufgängertum und ihre Kampflust bekannt und gefürchtet, doch er fühlte nur eine erbärmliche Angst angesichts der in der Dunkelheit lauernden Gefahr, der er hilflos ausgeliefert sein würde.

Ein schleifendes Geräusch, begleitet von einem Kratzen, als würde ein Schwert mit der Spitze über Stein gezogen, hallte aus dem dunklen Gang herüber und ließ seinen Atem schneller gehen. Es wurde stetig lauter, vereinigte sich mit dem Dröhnen der Trommeln und dem Gellen der Luren. Seine Augen hatten sich inzwischen an die Dunkelheit gewöhnt, nahmen die Konturen der ihn umgebenden Felsen deutlicher wahr, und so sah er auch den riesenhaften Schatten, der sich aus dem Gang zu lösen begann und sich langsam auf ihn zu bewegte. Als die massige Gestalt nur noch einige Meter von ihm entfernt war und an diesem Platz verharrte, verstummten die Trommeln und Luren und ein gutes Dutzend brennender Fackeln wurde in den Abgrund geworfen, deren Licht das, was bisher in der Finsternis verborgen gelegen hatte, nun taghell beleuchtete. Sein Schrei puren Entsetzens hallte laut durch die gespenstische Stille und wurde als Echo vielfach zwischen den Wänden der Höhle hin und her geworfen.

Der Park

Das Licht der untergehenden Sonne tauchte den Park in ein Meer von Farben. Gelb, rot und braun mit Einsprengseln von vergehendem Grün glühte das Laub der Bäume und wetteiferte in seiner Farbenpracht mit den leuchtenden Rot- und Orangetönen des Abendhimmels. Jeder Windstoß riss zahlreiche Blätter mit sich, trieb sie in bunten Wirbeln davon und ließ sie bald darauf auf Wiesen und Wegen sinken, wo sie knisternde Teppiche bildeten. Auch der See trug eine Decke aus treibenden Blättern, die lange auf den Wellen schaukelten, bevor sie zum Grund hinabsanken. Abschied durchdrang alle Erscheinungen, und ein Hauch von Wehmut lag über der Schönheit des herbstlichen Parks.

Gedankenverloren ging Firinn den Parkweg entlang, mit den Füßen Blätterwolken hochwerfend, die kurz darauf wieder zu Boden sanken und neue Muster bildeten. Nur mit halbem Ohr lauschte sie den Worten ihres Begleiters, der langsam neben ihr ging. Schließlich blieb er kopfschüttelnd stehen, da Firinn den Blättern offensichtlich mehr Aufmerksamkeit schenkte als ihm. „Weshalb begleite ich dich eigentlich?“ fragte er gekränkt. „Du hörst mir ja doch nicht zu.“

Erstaunt sah Firinn zu ihm hinüber, als würde sie erst jetzt seine Anwesenheit bemerken. „Tut mir leid, Tommy“, sagte sie mit einem müden Lächeln. „Ich bin wohl in Gedanken immer noch im Verlag.“

„Zumindest scheinst du jetzt bessere Laune zu haben“, entgegnete er. „Du bist aus dem Büro gerannt, als wäre der Teufel hinter dir her. Das Türenknallen war bis in die oberen Stockwerke zu hören gewesen.“

Firinns Gesicht verfinsterte sich. „Rate, wer dafür verantwortlich war“, sagte sie mit rauer Stimme. „An Tagen wie diesem frage ich mich, ob ich nicht den Arbeitsplatz wechseln sollte. Doch selbstherrliche Redakteure wie Gunther finden sich leider an vielen Orten. Ich hätte keinerlei Garantie, in einem anderen Verlag nicht auf ähnliche Verhältnisse zu treffen.“

„In den Verlagen, die ich kenne, sind die Arbeitsbedingungen häufig noch unangenehmer als bei uns“, stimmte Thomas ihr zu. „Das sage ich natürlich aus purem Egoismus, denn der Gedanke, du könntest uns verlassen, gefällt mir nicht besonders.“ Er schwieg eine Weile, dann konnte er seine Neugier nicht länger zügeln. „Worum ging es eigentlich bei dem Streit? Gunther soll noch lange herumgetobt und Mitarbeiter angeschrien haben.“

Abrupt blieb Firinn stehen und wandte sich dem Freund zu, der vor der nackten Wut in ihrem Gesicht erschrak. „Er wollte mir einen Auftrag geben, den ich zum einen aus Prinzip und zum anderen deshalb ablehne, weil ich nicht daran denke, schon wieder meinen Urlaub zu verschieben.“ Sie schüttelte verbittert den Kopf. „Gunther ist und bleibt ein Chauvinist. Ich habe oft genug deutlich gemacht, dass ich meine weiblichen Reize nicht einsetzen werde, um beruflich damit etwas zu erreichen. Genau das verlangte er aber. Er meinte, der Zweck heiligt die Mittel, und wenn es mir auf diese Weise gelingen könnte, das erhoffte Interview zu erhalten, sollte ich nicht so zimperlich sein. Meine Antwort bestand darin, ihm einen Ordner an den Kopf zu werfen. Er hatte also Grund zum Brüllen.“

„Du hast was getan?“ fragte Thomas entgeistert. Als Firinn grimmig nickte, sah er sie neiderfüllt an. „Ich hätte mich das nicht getraut. Dafür hänge ich zu sehr an meinem Job. Hoffentlich findest du nicht nach deinem Urlaub die Kündigung auf dem Tisch.“

„Oh, das wagt er nicht“, sagte Firinn mit einem bösen Lächeln. „Er weiß genau, dass ich augenblicklich zur Verlagsleitung gehen und ihr die näheren Umstände dieser Kündigung erklären würde. Was, glaubst du, würde Frau Habermann dazu sagen?“

„Sie würde Gunther kündigen.“ Sie hatten das Ufer des kleinen Sees erreicht, der inmitten des Parks lag, und Thomas nahm auf einer Bank Platz, die dicht am Wasser stand. „Du hast Glück, eine Chefin zu haben, die deine Arbeit bewundert und zu dir steht. Sie hätte nicht die geringsten Gewissensbisse, mir die Kündigung zu schicken, sollte ich ihren Erwartungen nicht mehr genügen.“

„Du unterschätzt dich“, erwiderte Firinn mit Nachdruck. Sie setzte sich neben den Freund und sah über das nahezu unbewegte Wasser. „Du bist ein guter Journalist und auf deinem Fachgebiet ohne Konkurrenz. Das ist auch Frau Habermann bekannt. Ich kenne niemanden, der so geschickt darin ist, Informationen aus frustrierten Stars, trauernden Witwen und abservierten Geliebten herauszuholen wie du.“

Mürrisch sah er sie an. „Soll ich das etwa als Kompliment verstehen? Ich würde auch lieber politischen Skandalen nachspüren, wie du es tust, doch leider ist die Verlagsleitung der Meinung, ich eigne mich am besten zum charming boy, der Frauenseelen auslotet. Glaube mir, ich würde diese Rolle nur zu gerne an einen Kollegen abgeben.“

Ein boshaftes Glitzern lag in Firinns Augen. „Mein armer Tommy“, sagte sie lächelnd, „es scheint ja wirklich eine Strafe für dich zu sein, gut auszusehen und von Frauen bewundert zu werden. Ich fürchte nur, es gäbe keinen Ersatz für dich im Verlag. Du wirst also tapfer durchhalten und weiterhin mit schönen Stars, Models und ähnlichen Frauen essen gehen müssen.“

„Du kannst ein ganz schönes Biest sein“, entgegnete Thomas wütend und trat nach einem Stein, der in den See fiel und dort mit einem leisen Glucksen versank. Stumm sah er auf die treibenden Blätter, bis er schließlich resigniert aufseufzte und sich erneut Firinn zuwandte. „Ich fürchte, ich sitze in der Falle. Ich habe die Rolle des charmanten verständnisvollen Frauenhelden bereits zu sehr verinnerlicht, um mit ganzem Herzen eine Änderung herbeiführen zu können, habe mich an den Erfolg und die damit verbundenen Annehmlichkeiten gewöhnt. Ich hoffe, ich schaffe den Absprung, bevor ich zu alt für diese Rolle werde und nur noch lächerlich wirke.“

„Oh, viele Frauen mögen gerade den gereiften grauhaarigen Gentleman“, spottete Firinn. Als sie den verletzten Ausdruck in seinem Gesicht sah, lächelte sie begütigend und legte ihm eine Hand auf den Arm. „Ich höre ja schon auf. Glaube mir, auch ich erhalte häufig Aufträge, die ich nicht mag, ohne dass ich sie ablehnen könnte. Der journalistische Alltag, wie ich ihn erlebe, ist nicht selten ein schmutziger, und die Schlagzeilen machenden Sensationen bilden eher die Ausnahme. Dennoch sind sie es, die uns durchhalten lassen; es könnte ja jederzeit der Durchbruch auf die Titelseite erfolgen.“

Thomas nickte nur und wandte den Blick wieder dem See zu. Beide schwiegen eine lange Zeit und beobachteten die sich langsam über den See bewegenden Enten. Sie zogen sichtbare Bahnen durch die bunte Decke, die sich wieder schloss, sobald die Blätter erneut aufeinander zugetrieben waren. Ein leichter Wind spielte mit Firinns langem Haar und die letzten Strahlen der Abendsonne, die über dem Horizont eine glühende Kuppel aus Rubin bildete, ließen es rotgolden aufleuchten. Verstohlen musterte Thomas seine Kollegin aus dem Augenwinkel, dann gab er der Versuchung nach und rückte näher an sie heran. Vorsichtig strich er ihr über das Haar und wollte ihre Wange berühren, doch ein Blick von Firinn ließ seine Hand in der Bewegung erstarren. Enttäuscht wandte er sich ab und zog mit einem Schuh Furchen in die feuchte Erde.

„Ich habe dich schon mehrfach gebeten, keine Annäherungsversuche zu unternehmen“, sagte Firinn gereizt, „und ich ändere meine Meinung nicht von einem Tag auf den anderen. Die Rolle, über die wir gesprochen haben, scheint dir zu Kopf gestiegen zu sein.“

Immer noch starrte der Mann auf den Boden. „Du weißt, was ich für dich empfinde“, sagte er leise. „Das hat nichts mit irgendeiner Rolle zu tun. Wir kennen uns seit zehn Jahren, kommen miteinander aus, haben gemeinsame Interessen. Willst du nicht doch irgendwann einen Versuch wagen?“

Firinn sah den Freund ernst an. „Ich möchte es lieber so belassen, wie es jetzt ist“, sagte sie bestimmt, aber deutlich freundlicher als zuvor. „Ich liebe dich nicht, und jede andere Form von Beziehung als die derzeitige würde unserer Freundschaft, die mir sehr wertvoll ist, nicht gut tun.“

„Daran ist nur dieser Chinese schuld“, entfuhr es Thomas wütend. „Aber lass dir gesagt sein, hinter dem sind sicher noch mehr Frauen her. Dass ihr gemeinsam segelt hat nichts zu bedeuten. Er wird in dir nur eine gute Freundin sehen.“ Eifersucht brannte in seinen Augen und erneut schleuderte er einen Stein in den See, wo er zwei Enten hochscheuchte, die mit aufgeregtem Schnattern davonflogen.

„Lass Yunhe aus dem Spiel“, entgegnete Firinn mit harter Stimme. „Er hat nichts damit zu tun. Er ist tatsächlich nur ein guter Freund, ebenso wie Sarah und Martin.“

Thomas schnaubte ungläubig. „Für meinen Geschmack bist du viel zu häufig mit dem Boot und diesen Leuten unterwegs. Was gefällt dir nur so gut daran? Es ist nass, unbequem und anstrengend. Und nach dem, was du mir erzählst, scheint diese Sarah mit ihrem Boot verheiratet zu sein. Da muss sie ja komisch werden.“

„Sarah ist nicht komisch“, entgegnete Firinn mit einer Kälte, die Thomas mehr schmerzte, als wenn sie ihn angeschrien hätte. „Sie ist meine beste Freundin. Du kennst meine Segelfreunde nicht einmal, und doch erlaubst du dir vernichtende Urteile über sie. Nur weil dir das Segeln nicht liegt, hast du kein Recht, es derartig abzuwerten. Ich würde mich auf dem Golfplatz, wo du viel Zeit verbringst, zu Tode langweilen.“

Abrupt stand sie auf und ging zum Weg zurück. „Es ist kühl geworden“, sagte sie hart. „Wir gehen jetzt besser, sonst geraten wir noch in einen ernsthaften Streit, den wir sicher später bereuen würden.“

„Tut mir leid, Firinn.“ Thomas beeilte sich, ihr zu folgen. „Ich bin eben eifersüchtig auf jeden Mann, der soviel Zeit mit dir verbringt wie dieser Dr. Chen.“

„Dann musst du auch auf Martin eifersüchtig sein“, entgegnete Firinn. „Doch merkwürdig, ihn hast du nicht einmal erwähnt. Und jetzt will ich nicht mehr über dieses Thema sprechen.“

Stumm gingen sie durch den Park zurück. Die Sonne war bereits untergegangen; die Wege lagen nahezu verlassen vor ihnen und leuchteten wie helle Bänder in der Abenddämmerung. „Wie schnell es jetzt dunkel wird“, sagte Thomas leise und sah sich besorgt um. „Wir sollten uns beeilen, den Park zu verlassen.“

„Weshalb so ängstlich?“ erwiderte Firinn spöttisch. Sie war nicht so bald bereit, dem Freund zu vergeben. „Ich mag Spaziergänge im Dunkeln. Geh nur voraus; ich möchte noch bleiben.“

Wütend starrte er sie an. „Das tust du nur, um mich zu ärgern“, fauchte er. „Gut, dann bringe dich in Gefahr. Ich werde dir nicht zu Hilfe kommen, sollte dich jemand überfallen.“ Mit diesen Worten drehte er sich um und folgte einem schmalen Pfad, der durch dichtes Gebüsch in Richtung Parkrand führte.

Sie sah ihm nicht nach. Langsam setzte sie ihren Weg fort und genoss die zunehmende Stille im Park. Zu schwarzen Silhouetten gewordene Bäume wisperten leise im Abendwind. Nachdem sie mehr als eine Stunde lang den Parkwegen gefolgt war, funkelten erste Sterne am Himmel und wetteiferten mit dem Licht des nahezu vollen Mondes. Nur wenig später war die Nacht einem schwarzen, mit schimmernden Edelsteinen besetzten Tuch gleich herabgesunken. Der lautlose Atem der dunklen Königin verwischte die Grenzen zwischen Hier und Dort, trieb letzte Besucher des Parks verängstigten Seelen gleich zu den lärmerfüllten Straßen und hinter die Schutzmauern ihrer Wohnungen. Nur Firinn saß mit untergeschlagenen Beinen unter einer alten Buche, den Rücken an den Stamm gelehnt, und sah zu dem funkelnden Mantel der Königin empor. Wie fern diesen Gestirnen kleinliche Streitereien wie die mit Thomas sein müssen, dachte sie versonnen. Oder leben auf ihren Planeten auch Wesen, die am Leben und speziell an der Liebe leiden? Sie lächelte unwillkürlich über ihre Gedanken und zwinkerte der hell leuchtenden Venus verschwörerisch zu.

Ihr Lächeln erstarb, als ihr Liams Brief in den Sinn kam und das Herz schwer werden ließ. Der jüngere Bruder war die einzige Verbindung, die sie noch zu ihrer Vergangenheit besaß; ihre beiden älteren Brüder lebten nach wie vor auf dem Besitz der Eltern, halfen bei dessen Verwaltung und verweigerten jegliche Kontaktaufnahme zu ihrer Schwester. Liam dagegen hatte das Elternhaus verlassen und lebte nun in Galway, studierte an der dortigen Universität. Die Eltern hatten ihm zwar weniger Steine in den Weg gelegt als zuvor ihr, doch recht war ihnen Liams Fortgehen nicht gewesen. Von ihrem Bruder erfuhr sie auch, dass die Eltern noch immer verbittert über Firinns Weigerung waren, sich ihrem Willen zu fügen. Die Machtkämpfe zwischen dem Vater und seiner einzigen Tochter hatten Firinns Jugendzeit durchzogen und schließlich dazu geführt, dass es zum endgültigen Bruch mit dem Elternhaus gekommen war. Würde ich sterben, dachte sie wütend und traurig zugleich, wären sie nur erleichtert, mir unwürdiger Tochter nichts hinterlassen zu müssen.

Ein erstickter Schrei riss sie abrupt aus ihren Gedanken, und sofort sprang sie auf die Füße. Wachsam suchten ihre Augen die Umgebung ab, doch die Wiesen und Wege des Parks lagen verlassen im Mondlicht. Sie fühlte keine Furcht, nur gespannte Erwartung. Ihr schlanker sehniger Körper, ein Erbe ihres inzwischen verstorbenen Großvaters, der so wenig mit den anderen Mitgliedern der Familie MacLassar gemein gehabt hatte wie sie selbst, ließ weder die Kraft noch die Wildheit, mit der sie gewöhnlich kämpfte, vermuten, die sie zu einer ernstzunehmenden Gegnerin für jeden Angreifer machten. Ihre grünen Augen funkelten gefährlich, als Firinn langsam in die Richtung ging, aus der sie meinte, den Schrei gehört zu haben.

Ganz in der Nähe der Buche, unter der Firinn gesessen hatte, wuchs eine Gruppe dicht stehender Büsche. Ein heftiger Wind schien durch sie hindurchzufegen; Blätter und Äste wurden nach allen Seiten geschleudert. Ein ersticktes Keuchen entrang sich Firinns Kehle, als sie den riesigen Schatten erblickte, der inmitten des Gebüschs aufragte. Es war, als hätten sich Wolken zusammengeballt und wären in eine festere Konsistenz gepresst worden, ohne dadurch ihre Formbarkeit verloren zu haben. Gut fünf Meter erhob sich das schwarze Gebilde über ihr und rang mit etwas, das es fest umschlossen hielt. Entsetzt erkannte Firinn, dass dort ein Mensch gegen das Schattenwesen um sein Leben kämpfte, und er war offensichtlich dabei, diesen Kampf zu verlieren.

Der Angriff

Firinn fühlte sich in einen der dunklen Träume versetzt, die sie ihre Kindheit hindurch begleitet hatten, nur dass sie diesmal nicht hoffen konnte, aus ihnen ohne ihr Zutun wieder zu erwachen. Die Hilflosigkeit, die sie ihren Träumen gegenüber empfunden hatte, drohte sie auch jetzt zu lähmen. Du bist kein Kind mehr und kannst dich wehren, schoss es ihr durch den Kopf, und so ergriff sie einen dicken Ast, der neben ihr auf dem Boden lag, und stürzte sich mit einem wütenden Schrei auf das dunkle Wesen. Doch bevor sie es erreicht hatte, begann es zu Firinns Erstaunen in die Dunkelheit unter den Bäumen davon zu gleiten, einen Dunst aus durchdringender Kälte zurücklassend, der sie abrupt zum Stehen brachte. Noch etwas hatte das Schattenwesen hinterlassen: den reglos am Boden liegenden Körper eines Mannes. Angespannt, den Ast drohend erhoben, näherte sie sich dem offensichtlich bewusstlosen Mann, der auf dem Bauch lag und kaum noch zu atmen schien. Vorsichtig drehte sie ihn herum und ließ mit einem Aufschrei den Ast fallen. Vor ihr lag Thomas, scheinbar unverletzt, doch mit blassem schweißnassen Gesicht und in Krämpfen zuckendem Körper.

„Um Himmels Willen“, flüsterte Firinn entsetzt. Sie kniete neben dem Freund und schüttelte ihn, doch Thomas zeigte keine Reaktion. „Was soll ich tun?“ fragte sie verzweifelt in die Nacht hinein, doch nur ein leichter Wind und das Rascheln der Blätter in den Büschen antworteten ihr. Grübelnd starrte Firinn auf den reglosen Freund. Sie fürchtete, ihn alleine zu lassen, denn sollte das Schattenwesen zurückkommen, um ihn endgültig zu töten, würde sie versuchen müssen, es erneut zurückzuschlagen. Doch Thomas brauchte offensichtlich dringend ärztliche Hilfe, für die sie ebenfalls sorgen musste.

Sie holte ihr Mobiltelefon aus der Tasche, um den Notruf anzuwählen. Sie hatte es abgeschaltet gehabt, um nicht gestört zu werden, vor allem nicht durch Gunther oder andere Mitarbeiter des Verlags. Sie wollte schon die Notrufnummer eingeben, doch dann zögerte sie. Wie sollte sie den Rettungssanitätern erklären, was hier geschehen war? Die Geschichte würde für andere Menschen im besten Fall abenteuerlich klingen, im schlimmsten Fall würde sie verdächtigt werden, für Tommys Zustand verantwortlich zu sein. Sie starrte kurz auf das Display, dann drückte sie in ihrem Adressbuch Sarahs Nummer. Um diese Zeit würde die Freundin sicher zu Hause und hoffentlich noch wach sein. So selbstbewusst Firinn gewöhnlich auch war, in schweren Zeiten oder wenn sie sich keinen Rat mehr wusste war Sarah stets ihr Anker gewesen; sie würde sicher auch diesmal wissen, was am besten zu tun war. Ungeduldig lauschte Firinn auf das Freizeichen, das fortgesetzt zu hören war. Weshalb ging Sarah nicht ans Telefon? War sie vielleicht doch außer Haus? Sie beendete den Versuch, Sarah zu erreichen, überlegte fieberhaft und drückte schließlich mit bebenden Fingern die Nummer von Sarahs Mobiltelefon. Voller Ungeduld wartete sie darauf, endlich die Stimme der Freundin zu hören.

Etliche Kilometer entfernt erreichte Sarah ihr in einem kleinen Ort vor den Toren Hamburgs gelegenes Haus und fuhr den Wagen in die Garage. Müde schloss sie das Tor und betrat durch eine Seitentür den Flur des Hauses. Sie glaubte, das Telefon im Wohnzimmer zu hören, doch als sie den Raum erreicht hatte, war es verstummt. Wird schon wieder anrufen, dachte sie schläfrig. Aber hoffentlich erst morgen. Erschöpft sank sie auf das Sofa und rieb sich die brennenden Augen. Ein anstrengender Tag lag hinter ihr, auch wenn ihn die Vorfreude auf den bevorstehenden Urlaub durchzogen hatte. Mutter Kahle schien befürchtet zu haben, dass Sarah nicht wiederkommen würde. Gut zehn Minuten lang hatte sie der Ärztin ihr Leid geklagt. Sarah lächelte unwillkürlich bei dieser Erinnerung. Die alte Lina war kerngesund, aber einsam, und so erfand sie alle Arten von Gebrechen, um Sarah aufsuchen zu können. Wenn nicht gerade dringende Fälle auf sie warteten, nahm sich Sarah gerne die Zeit und hörte der alten Lina zu, der es nach jedem Besuch deutlich besser ging. Und das lag sicher nicht an den harmlosen Mitteln, die Sarah ihr pflichtschuldig verschrieb.

Heute aber hatte Sarah sich dazu zwingen müssen, nicht die Geduld zu verlieren angesichts der altbekannten Litanei der Patientin. Ihr volles Wartezimmer veranlasste sie schließlich dazu, Lina zu unterbrechen und ihr eine Schachtel Pillen in die Hand zu drücken, die nur aus Zucker bestanden, von denen Lina aber annahm, sie wären ein teures Medikament gegen ihr eingebildetes Herzrasen. Der Notfall am Abend schließlich hatte dazu geführt, dass Sarah erst spät nach Hause kam, zum Umfallen müde und froh, vier Wochen Urlaub vor sich zu haben.

„Nein“, stöhnte sie deshalb, als nun ihr Mobiltelefon piepte. „Nicht noch ein Notfall.“ Eine Weile überlegte sie ernsthaft, das Läuten zu überhören, doch ihr Pflichtgefühl ließ sie schließlich aufstehen und das Gerät aus der Manteltasche holen. „Ja?“ murmelte sie kaum hörbar und in der heimlichen Hoffnung, der Anrufer würde beim Klang ihrer müden Stimme ein schlechtes Gewissen bekommen und ihr versichern, dass es auch bis nächste Woche Zeit hätte. Doch stattdessen hörte sie Firinns aufgeregte Stimme, die ihr etwas von einem im Park begangenen Verbrechen und einem schwer verletzten Mann erzählte, den sie nicht alleine lassen könnte. „Bitte komme sofort“, flehte Firinn die Freundin an. „Es ist Tommy. Er ist bewusstlos und sieht schrecklich aus. Ich bin in der Nähe des kleinen Sees, bei der großen Rhododendrongruppe.“

„Du solltest einen Krankenwagen rufen“, sagte Sarah, mühsam die Müdigkeit zurückdrängend. „Deiner Schilderung nach gehört er in eine Klinik.“

„Ich weiß“, kam die ungewohnt verzagte Antwort aus dem Hörer. „Aber was soll ich denen sagen? Die glauben mir doch kein Wort und denken wahrscheinlich sogar, dass ich Tommy auf dem Gewissen habe.“

„Das verstehe ich.“ Sarah zwang sich zur Geduld und unterdrückte ein Gähnen. Die Freundin musste wirklich sehr verstört sein, wenn sie sich nicht zutraute, den Sanitätern eine glaubhafte Erklärung für Tommys Zustand zu geben. „Firinn, ich bin zu Hause und würde eine gute Stunde bis in den Park brauchen. Ein Krankenwagen ist viel eher dort und in der Klinik ist dein Kollege ohnehin besser aufgehoben als in meinen Händen. Ich kann ihn auch nur in ein Krankenhaus einweisen. Ich rufe jetzt den Wagen für dich; bleibe noch bei Tommy, bis er da ist. Du wirst wohl auch der Polizei einige Fragen beantworten müssen, aber das schaffst du schon. Den Sanitätern sag einfach, du hättest Tommy so gefunden und wüsstest nicht, was passiert ist.“

Firinns Stimme klang niedergeschlagen. „Du hast recht“, sagte sie. „Es ist nur..... Wenn du dieses Ding gesehen hättest, würdest du auch etwas durcheinander sein. Du weißt, ich bin nicht ängstlich, aber etwas so Unheimliches ist mir nie zuvor begegnet. Ist es dir recht, wenn ich morgen bei dir vorbeikomme?“

„Natürlich,“, antwortete Sarah, „aber bitte erst zum Mittagessen. Ich rufe jetzt die Ambulanz. Gute Nacht.“

Lange starrte Firinn in die sie umgebende Dunkelheit, auf jedes Geräusch lauschend, das vielleicht die Rückkehr der dunklen Kreatur anzeigte. Doch nichts rührte sich unter den Bäumen, nicht einmal eine Maus oder ein anderes nachtaktives Tier. Besorgt betrachtete sie den am Boden liegenden Freund, berührte sachte seine Wange, die eiskalt war und zugleich glühte, als läge er in einem schweren Fieber. Als endlich die Lichter der Ambulanz auf dem Parkweg zu sehen waren, sprang sie erleichtert auf und winkte den Wagen heran.

„Was ist passiert?“ fragte einer der heraneilenden Sanitäter und beugte sich zu Thomas hinab. „Wurde er überfallen?“

Firinn beschloss, Sarahs Rat zu folgen und sich erst einmal unwissend zu stellen; später würde sie dann versuchen, die Polizisten von der Wahrheit des Geschehenen zu überzeugen. Dieses Schattenwesen konnte noch immer im Park herumstreifen und auch andere Menschen bedrohen. „Ich habe ihn hier gefunden“, sagte sie deshalb nur. „Keine Ahnung, was geschehen ist. Ich gehe gerne abends im Park spazieren und bin förmlich über ihn gestolpert. Sie sollten ihn so schnell wie möglich ins Krankenhaus bringen.“

„Ja, und Sie kommen am besten gleich mit“, entgegnete der Sanitäter barsch. „Wir werden die Polizei informieren müssen. Los, Rainer, fass mit an. Wir müssen ihn auf die Trage legen.“

Neben dem stetig schwächer werdenden Thomas im Wagen sitzend, fuhr Firinn mit den Sanitätern zur nächstgelegenen Klinik. Die herbeieilenden Ärzte umringten dort die Trage und die Ratlosigkeit in ihren Mienen trug nicht gerade zu Firinns Beruhigung bei. Doch sie hatte kaum Zeit, sich weiter Gedanken über den Freund zu machen, denn kurz nach dem Eintreffen des Krankenwagens in der Klinik erschienen zwei Polizisten und baten Firinn in ein Büro, das ihnen einer der Ärzte zur Verfügung gestellt hatte. Firinn schilderte so genau wie möglich, was geschehen war, und die wachsende Ungläubigkeit in den Gesichtern der Beamten bestätigte ihre vorherige Befürchtung, nicht ernst genommen zu werden.

„Ich erzähle Ihnen kein Märchen“, sagte sie mit harter Stimme. „Glauben Sie mir, ich weiß selbst, wie die Geschichte klingt. Ich bin Journalistin und daran gewöhnt, bei dem, was mir von meinen Gesprächspartnern berichtet wird, die Spreu vom Weizen trennen zu müssen. Aus diesem Grund hatte ich schon überlegt, mich dumm zu stellen und nur zu wiederholen, was ich bereits den Sanitätern gesagt habe. Doch dieses Ding könnte weitere Menschen angreifen. Die Bevölkerung muss gewarnt werden, nach Einbruch der Dunkelheit den Park nicht mehr zu betreten, zumindest so lange, bis er durchsucht und für sicher erklärt worden ist.“

„Was haben Sie eigentlich dort so spät noch gemacht?“ fragte der ältere der beiden Polizisten misstrauisch. „Für eine junge Frau ist es im Park nachts auch ohne mysteriöse Ungeheuer nicht ungefährlich.“

„Ich mag die Stille und Einsamkeit“, antwortete Firinn unwirsch. Mit dieser Frage wurde sie nicht zum ersten Mal konfrontiert. „In der Innenstadt von Hamburg finde ich sie aber nur spät abends oder nachts im Park. Deshalb gehe ich dort gerne in der Dunkelheit spazieren.“ Als sie die skeptischen Blicke der Polizisten bemerkte ergänzte sie verärgert: „Ich deale weder mit Drogen noch nehme ich welche. Auch betrunken bin ich nicht. Es gibt tatsächlich Leute, die im Park einfach nur spazieren gehen und manchmal eben auch nach Einbruch der Dunkelheit.“

„Nun gut“, entgegnete der jüngere Polizist wenig überzeugt. „Bleibt noch die Frage des Überfalls auf Ihren Kollegen zu klären. Die Ärzte können bisher nicht sagen, was ihm eigentlich fehlt, nur dass er immer schwächer wird. Haben Sie ein gutes Verhältnis zu Herrn Wegener?“

„Ja“, sagte Firinn knapp. Als sie die erwartungsvollen Blicke der Polizisten bemerkte, ergänzte sie mit einem inneren Seufzen: „Wir sind Freunde. Um Ihrer Frage zuvorzukommen: nur Freunde. Berufliche Konkurrenz besteht zwischen uns nicht, da wir verschiedene Arbeitsbereiche haben. Das kann Ihnen Frau Habermann, die Verlagsleiterin, bestätigen.“

„Wir verdächtigen nicht Sie, Ihren Kollegen überfallen zu haben“, beeilte sich der ältere Beamte zu versichern. „Doch die Beschreibung des Angreifers, die Sie uns gegeben haben, ist, vorsichtig ausgedrückt, recht phantastisch. Hört sich schon nach etwas an, dass man während eines Drogenrausches sehen könnte.“

„Das weiß ich selbst.“ Firinn beherrschte mühsam ihren Zorn. „Trotzdem muss etwas unternommen werden. Dieses Ding hatte keine Skrupel, Herrn Wegener anzugreifen und ihn in diesem Zustand liegenzulassen, und es besteht die Gefahr, dass es sich weitere Opfer sucht. Ich frage mich immer noch, weshalb es vor mir geflohen ist. Es war viel größer als ich und strömte eine geradezu lähmende Kälte aus. Doch nur aufgrund meines Eingreifens lebt Thomas noch, und ich hoffe von Herzen, dass er sich wieder erholt.“ Die letzten Worte klangen traurig und der Schmerz über das Schicksal des Freundes, den Firinn bisher unterdrückt hatte, verdunkelte ihre Augen.

Der ältere Beamte räusperte sich verlegen. „Tut mir leid“, sagte er freundlich. „Wir müssen solche Fragen stellen. Gehen Sie jetzt nach Hause und versuchen Sie zu schlafen. Die Ärzte tun für Ihren Freund, was sie können, und uns haben Sie alle erforderlichen Auskünfte gegeben. Falls wir weitere Fragen haben wissen wir ja, wie wir Sie erreichen können.“ Er stand auf und griff zum Telefon. „Ich rufe Ihnen ein Taxi.“

„Das ist nicht nötig“, erwiderte Firinn. „Ich will noch bleiben und abwarten, ob mir die Ärzte etwas Neues über Herrn Wegeners Zustand sagen können.“ Bevor der Polizist widersprechen konnte erhob sie sich und verließ das Büro. Im Wartebereich holte sie sich einen Kaffee aus dem Automaten und nahm auf einem der harten Stühle Platz, die entlang der Wand aufgereiht standen. Immer wieder huschte ihr Blick zu der breiten Schwingtür hinüber, die zur Intensivstation führte, doch die Minuten vergingen, ohne dass sich ein Arzt oder auch nur eine Krankenschwester blicken ließ. Müde starrte sie in ihren Becher, trank in kleinen Schlucken das fade, aber immerhin heiße Getränk und dachte an die vergangenen Stunden zurück. War sie zu hart zu ihrem Freund gewesen? Sie bereute nun, ihn derart zurückgestoßen zu haben, auch wenn er sich offenbar von ihren Worten nicht hatte abschrecken lassen, ihr heimlich durch den Park zu folgen. Warum hat er das nur getan! dachte sie verzweifelt. Die Antwort lag auf der Hand, auch wenn sie ihr nicht gefiel, und so wandte sie sich erneut der Tür zur Station zu, die nach wie vor verschlossen blieb und Firinn mit ihrer Sorge um den Freund alleine ließ.

Die Zeit schien nicht zu vergehen, und schon bald trieben Firinns Gedanken wie in einem Nebel dahin. Bilder aus der Vergangenheit tauchten vor ihrem inneren Auge auf und verblassten bald darauf wieder: Firinns erster Tag im Verlag, an dem Thomas sie unter seine Fittiche genommen hatte, gemeinsame Unternehmungen mit dem Freund, Freud und Leid aus vielen Jahren einer herzlichen Kameradschaft. Sein erster Versuch, ihr auch als Frau näherzukommen und ihr deutlicher Hinweis, dass sie keine Beziehung mit ihm wünschte. Trotzdem hatte er es nie wirklich aufgegeben, ihr auch auf diese Weise ein Freund zu werden, und jetzt würde er aufgrund seiner Hartnäckigkeit vielleicht sterben müssen.

Als knapp eine Stunde später eine Krankenschwester erschien und sie vorsichtig an der Schulter berührte, fuhr Firinn erschrocken aus einem leichten Dämmerschlaf hoch und rieb sich erschöpft die Augen. „Wie geht es ihm?“ fragte sie sofort. „Wissen die Ärzte, was ihm fehlt? Wird er wieder gesund?“

Die Krankenschwester blickte mitleidig in Firinns blasses Gesicht und schüttelte bedauernd den Kopf. „Darüber darf ich Ihnen leider keine Auskunft geben“, sagte die Schwester ernst. „Sie wissen nicht zufällig, wer die nächsten Angehörigen von Herrn Wegener sind?“

„Seine Eltern sind verstorben“, antwortete Firinn mit müder Stimme. „Er hat noch einen Bruder, der in München wohnt, aber die beiden stehen sich nicht besonders nahe und ich kenne seine Adresse nicht. Ich glaube, er heißt Karl Wegener und arbeitet bei einer Firma, die vor allem medizinische Geräte in Krankenhäusern einbaut und wartet.“

„Wir werden versuchen, den Bruder ausfindig zu machen“, sagte die Schwester freundlich. „Mit diesen Angaben können wir schon etwas anfangen. Sie sollten jetzt aber besser nach Hause gehen.“ Sie schien noch etwas hinzufügen zu wollen, entschied dann aber, lieber zu schweigen. Firinn, die ihr Zögern bemerkt hatte, wollte nachbohren und fragen, was die Frau ihr vorenthielt, doch die Schwester hatte sich bereits zum Gehen gewandt und verschwand hinter der weißen Tür, deren Flügel noch eine Weile hin- und herschwangen, bevor sie wieder zur Ruhe kamen. Niedergeschlagen sah Firinn ihr nach, unentschlossen, ob sie diesem Rat tatsächlich folgen sollte. Die Sorge um den Freund hielt sie hier fest, doch die bleierne Schwere, die ihren ganzen Körper durchzog, mahnte sie, sich endlich schlafen zu legen. Außerdem würde ihr das Krankenhauspersonal ohnehin keine Auskünfte über Tommys Zustand geben. So erhob sie sich schließlich widerwillig, hinterließ ihre Karte beim Empfang, damit sie im Bedarfsfall kontaktiert werden konnte, und rief dann ein Taxi.

Als der Wagen vor der Eingangstür des Krankenhauses hielt stieg sie wie betäubt ein und ließ sich in den Rücksitz fallen. Sie kämpfte mit den Tränen, und nur ihr eiserner Wille verhinderte, dass der Taxifahrer, der ihr besorgte Blicke zuwarf, weiter beunruhigt wurde. Sehe ich so mitgenommen aus? fragte sie sich, als sie vor dem Haus, in dem ihre Wohnung lag, den Wagen verließ und langsam die Treppe hochstieg. Der Blick in den Spiegel im Flur zeigte ihr ein blasses Gesicht mit dunkel umrandeten Augen. Ja, beantwortete sie sich ihre vorherige Frage und lächelte gequält. Also ab ins Bett mit mir. Trotz der Anspannung, die an ihren Nerven zerrte, siegte bald die Müdigkeit, und sie fiel in einen tiefen Schlaf, durchzogen von Träumen, in denen sie gegen schwarze Wolken, die sie zu ersticken drohten, und ein merkwürdig vertrautes Wesen, halb Löwe, halb Schlange kämpfte, das aus der Dunkelheit auf sie zukam, um sie zu verschlingen.

Die Burg

Der Blick der gewaltigen Löwenschlange ruhte auf der schlanken Gestalt, die verzweifelt an den Fesseln zerrte. Das heutige Opfer war eines der erfreulichsten, das sie je von den Wüstenkriegern erhalten hatte, und bewundernd wanderte ihr Blick über den sich in entsetzlicher Angst windenden Körper des jungen Mannes. Furchtgeweitete meergrüne Augen starrten sie verzweifelt an, während der Mann versuchte, sich von der Plattform loszureißen. Wie jung er noch ist, dachte das gewaltige Wesen versonnen und nicht ohne Mitgefühl, kein Kind mehr, aber auch noch kein erwachsener Mann. Sie beschloss, das Geschenk anzunehmen und den Kriegern den damit verbundenen Wunsch zu erfüllen.

Als sie einen Schritt näher trat, drückte sich der junge Mann furchterfüllt so fest an die Rückwand der Plattform, dass die Rundhölzer tief in sein Fleisch einschnitten. Seine Kehle war vor Angst wie zugeschnürt; nur ein leises Wimmern war zu hören. Erneut zerrte er an den Fesseln, obwohl er inzwischen die Nutzlosigkeit solcher Bemühungen hätte erkannt haben müssen. Er wird sich noch verletzen, dachte die Göttin besorgt. Sie sah an sich herab und seufzte innerlich. Der riesenhafte Löwenkörper mit dem Schwanz und Kopf einer gigantischen Schlange, den meterlangen Klauen an den vier gewaltigen Pranken, die Furchen in die Felsen zogen, und den langen Fangzähnen in einem wahren Schlund von Maul bot wirklich einen furchterregenden Anblick und so manches Opfer war vor Angst gestorben, bevor sie es in ihre Burg hatte holen können. Die Löwenschlange war den Vorstellungen der Wüstenkrieger entsprungen und ihr Erscheinen in dieser Gestalt zur Tradition zwischen der Göttin und dem Stamm geworden. In der Burg würde sie eine Gestalt annehmen, die weniger furchteinflößend war.

Panische Angst sprang ihr aus den Augen des jungen Mannes entgegen, als sie an die Plattform herantrat und eine Pranke hob, um mit der messerscharfen Klaue die Fesseln zu durchtrennen. Die Seile waren so angebracht, dass dies geschehen konnte, ohne das Opfer dabei zu verletzen. Zitternd sank der Mann auf die Knie, als ihn die Fesseln nicht mehr hielten, doch augenblicklich sprang er wieder auf die Füße und versuchte, an der riesigen Gestalt vorbei in die Dunkelheit der Höhle zu entfliehen. Ein Kämpfer, dachte sie bewundernd. Die meisten ihrer Opfer blieben als Häufchen wimmernden Elends vor ihr liegen und warteten darauf, von ihr verschlungen zu werden. Neugierig beobachtete sie, wie der Mann zwischen den Felsen hindurchsprang und sich schnell einer Felswand näherte, die Halt für die Füße und somit eine Aufstiegsmöglichkeit aus der Tiefe der Grube bot.

Ein gewaltiger Sprung trug sie auf die Seite der Höhle, auf die der Mann zufloh, und erschrocken blieb er stehen. Doch der Schock währte nur kurz, und obwohl er noch immer vor Furcht zitterte, hob er mit einer fließenden Bewegung einen großen Stein auf und hielt ihn wurfbereit in der Hand. Jetzt, wo er nicht mehr hilflos an dieses Gestell gefesselt war, würde er bis zum Tod kämpfen, sogar gegen diese Ausgeburt der Hölle, die auf gigantischen weichen Pfoten näherkam und aus deren Maul Fangzähne herausragten, deren Länge die seines alten Breitschwertes erreichte.

Mit einem Schrei, in dem sich Wut und Entsetzen mischten, schleuderte er den Stein gegen den Kopf der Löwenschlange, und verwundert spürte sie den Aufprall über ihrem rechten Auge. Er hatte sie nicht verletzt, doch der leichte Schmerz verärgerte sie, und obwohl sie sein Mut im Angesicht einer derartigen Gegnerin berührte, beschloss sie, diesem Spiel ein Ende zu bereiten. Blitzartig fuhr ihr Maul auf ihn herab und packte ihn um die Körpermitte, vorsichtig darauf bedacht, ihn nicht mit den säbelartigen Zähnen zu verletzen. Er wand sich verzweifelt im Griff der festen Lippen, die ihn nahezu vollständig umschlossen und nun hoch über den Boden erhoben. Die Wüstenkrieger hatten das Geschehen stumm beobachtet, und als die Löwenschlange mit ihm in dem hohen Gang verschwand, waren ihre stolzen ernsten Gesichter das Letzte, was er im Licht der langsam verlöschenden Fackeln sah.

Kaum hatte die Göttin eine Biegung des Ganges und damit auch den Blick der Krieger hinter sich gelassen, wechselte sie den Ort. Der dunkle Gang war nun verschwunden und sie stand in der hohen Eingangshalle ihrer Burg, die der gewaltigen Gestalt der Löwenschlange gerade genug Raum bot, dass sie aufrecht stehen konnte. Sie senkte den Kopf und ließ den noch immer gegen sein Schicksal wütenden jungen Mann behutsam auf den Boden fallen. Unablässig hatte er versucht, sich aus dem festen Griff ihres Mauls zu befreien, und als er nun über den kühlen Steinfußboden rollte und kurz darauf still zu liegen kam, sprang er sofort auf die Füße und sah sich hektisch nach einem Fluchtweg um. Die zu beiden Seiten der Halle nach oben führenden Treppen würden ihn nur tiefer in das Gebäude hineinführen, und so hastete er auf das hohe, auf den Burghof führende Tor zu, dessen metallbeschlagene hölzerne Flügel jedoch fest geschlossen waren. Mit aller Kraft versuchte er, den schweren Riegel zu heben und einen der Flügel aufzustoßen, doch er rührte sich nicht. Das Tor blieb verschlossen und er der entsetzlichen Bestie ausgeliefert, die hinter ihm die Halle mit ihrem gewaltigen Körper ausfüllte und ihn mit kühlem Interesse bei seinem Fluchtversuch beobachtet hatte.

„Du kannst nicht von hier fliehen.“ Die Stimme einer Frau war hinter seinem Rücken erklungen, und verwundert wandte er sich zu ihr um. Die Löwenschlange war verschwunden. An ihrer Stelle stand eine hochgewachsene dunkelhäutige Frau mit edlen kräftigen Gesichtszügen, deren Körperhaltung Stolz und Selbstvertrauen ausdrückte. Das schwarze Haar war hochgesteckt und mit silbernen Bändern durchflochten. Ein dunkles, silbrig glänzendes Gewand umfloss ihre schlanke Gestalt, deren Bewegungen an die kraftvolle Anmut einer Raubkatze erinnerten. Im ersten Augenblick verschlugen ihre Schönheit und königliche Würde dem jungen Mann den Atem, doch als sie die vollen dunklen Lippen zu einem Lächeln öffnete, blitzten die scharfen Reißzähne einer Löwin auf und die großen Augen glühten in rotem Licht. Die Löwenschlange hatte nur die Gestalt gewechselt; er war noch immer der Gefangene einer dämonischen Bestie, die nun auf nackten Füßen langsam zu ihm herüber geschritten kam.

Er presste den Rücken gegen das Holz des Tores und überlegte fieberhaft, wie er der schönen Dämonin entkommen konnte. Sie war vor ihm stehen geblieben und streckte nun eine schlanke kräftige Hand mit scharfen gekrümmten Klauen nach ihm aus. Bevor er seitlich entweichen konnte, packte sie ihn mit erstaunlicher Kraft an der Schulter und verhinderte so einen erneuten Fluchtversuch. Mit der anderen Hand strich sie ihm sanft über das zerzauste helle Haar, streichelte behutsam seine Wange und fuhr ihm schließlich mit einem Finger leicht über die bebenden Lippen. „Noch so jung“, murmelte sie leise und zeigte erneut ihr scharfzähniges Lächeln. „Es ist lange her, dass mir ein so schöner Diener geschenkt wurde.“

„Ich werde Euch nicht dienen.“ Der Anklang eines verzweifelten Schluchzens war in seinen heftig hingeworfenen Worten zu hören, doch er hielt den Kopf stolz erhoben und Trotz lag in seinen Augen. „Lieber sterbe ich, als der Sklave einer Dämonin zu sein.“

„Du stirbst lieber, als mein Diener zu sein?“ Ein gefährliches Funkeln war in die roten Augen getreten und ihr Lächeln wurde kalt. „Nun, das ist die eine Entscheidung, die du in deiner derzeitigen Situation wirklich treffen kannst. Ich wiederum sehe es als mein Recht an, mit den mir als Opfer überlassenen Menschen zu verfahren, wie ich es für richtig halte.“

Die roten Augen glühten wie das Tor zur Hölle und lösten in ihm den sehnlichen Wunsch aus, ihrem durchdringenden Blick entkommen zu können. Er fühlte eine Macht in dieser finsteren Frau, die ihn schaudern ließ, und sein mühsam aufrecht erhaltener Mut drohte unter diesem Blick zusammenzubrechen. Verzweifelt versuchte er, sich die Gesichter des Vaters und seiner drei Brüder vor Augen zu führen, um aus ihrer Kraft zu schöpfen, doch sie verblassten immer wieder unter dem roten Feuer dieser furchtbaren Augen. Hätten sie ihren Mut und ihre Kampfbereitschaft bewahren können, wären sie an seiner Stelle der Dämonin schutzlos ausgeliefert gewesen?

„Oh, ein stolzer Kelte.“ Leichter Spott lag in der Stimme der Frau, als sie leichtfüßig um ihn herumschritt, wobei ihr langes Gewand seine Beine streifte. „Ich hätte es eigentlich an deiner Sprache erkennen müssen, doch da ich alle Sprachen der Menschen verstehe und spreche, ohne zuvor darüber nachdenken zu müssen, ist es mir nicht gleich aufgefallen.“ Als sie erneut vor dem jungen Mann stehen blieb, wich er unwillkürlich vor ihr zurück. „Bist du nicht noch ein wenig zu jung, um schon so dickköpfig und verbohrt zu sein, dass du bereit bist, dein Leben unnötig fortzuwerfen?“

Trotz lag auf seinem Gesicht, doch die Furcht in seinen Augen ließ seine wahren Gefühle erkennen. Ein feines Lächeln milderte die Härte ihrer Züge und das Feuer in den roten Augen sank zu einem warmen Glühen herab. „Wenn du mir für einige Zeit gut dienst, bringe ich dich nach Eire zurück. Oder ziehst du es wirklich vor, hier in der Wüste zu sterben? Würdest du nicht lieber auf der Burg deines Vaters alt werden, umgeben von grünen Hügeln und im Anblick des Meeres, das du so sehr liebst?“

Erschrocken erkannte er, dass sie seine Gedanken und Erinnerungen gelesen hatte. Diese Dämonin war noch gefährlicher, als er bisher geglaubt hatte. Sie würde jeden Fluchtplan erkennen können, bevor er in der Lage sein würde, ihn durchzuführen. Doch ihre Worte hatten die Sehnsucht nach seiner Heimat neu entfacht. Wie lange würde er ihr dienen müssen, und welche Dienste erwartete sie von ihm? Ihr Blick, der immer wieder über seinen Körper glitt, beleidigte seinen Stolz und rief Abwehr in ihm wach. Zugleich bedrängte ihn das Heimweh immer stärker und schwächte seinen Widerstand. Wäre sie bereit, ihm das bindende Versprechen zu geben, ihn nach einer gewissen Zeit zurückzubringen? War sie dazu überhaupt in der Lage? Verunsichert sah er zu Boden und kaute nervös auf seiner Unterlippe herum.

„Ich gebe keine Garantien.“ Wieder hatte sie seine Gedanken gelesen und antwortete auf sie. „Sicher kann ich dich zurückbringen; anderenfalls hätte ich es nicht erwähnt. Ich werde es auch tun, wenn ich zufrieden mit dir bin.“

Misstrauen sprach aus seinen Augen und zeigte deutlich, dass er ihr nicht glaubte. „Du siehst in mir eine Dämonin“, sagte sie deshalb unerwartet freundlich. „Die neuen Priester in deiner Heimat lassen dir keine andere Wahl, als in dieser Weise über mich zu denken. Deine frühen Vorfahren jedoch verehrten mich als göttliches Wesen, wenn auch in anderer Gestalt und unter anderen Namen. Die Gestalt, die du jetzt vor dir siehst und die von dem Volk, dessen Vorstellungen sie entsprungen ist, Motia genannt wurde, ist eine von vielen, die ich im Laufe der Jahrtausende angenommen habe, um in Kontakt zu den Menschen zu treten, doch da ich sie besonders schätze nehme ich sie auch dann an, wenn ich mich in meiner Burg aufhalte. Das Volk ist zwar schon vor langer Zeit untergegangen, doch in dieser Gestalt und dem Namen Motia, den sie mir gaben, lebt sein Geist fort.“

Seine ganze Haltung drückte Abwehr aus, und er ließ die Frau keinen Augenblick aus den Augen. Sie ist eine Dämonin, die versucht, dich vom rechten Weg abzubringen, flüsterte es in ihm. Sie will dich verführen, an heidnische Götter zu glauben und die heilige Kirche zu verraten. Ihr werden Menschenopfer dargebracht; es verlangt sie nach dem Fleisch und Blut unschuldiger Menschen. Diese heidnischen Rituale sollten schon lange der Vergangenheit angehören, doch sie hält sie aufrecht, um ihre grausamen Gelüste zu befriedigen. Die Kreuzritter hätten hierher ziehen und ihre Burg niederbrennen sollen. Ich muss ihr unbedingt entkommen. Wenn sie mich zwingt, ihr zu dienen, ist meine Seele in Gefahr.