1,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

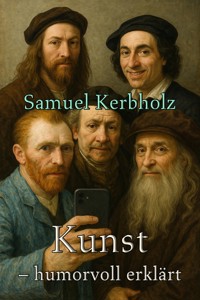

Kunst – humorvoll erklärt

Antike Kunst * Romanik * Gotik * Renaissance * Manierismus * Barock * Rokoko * Klassizismus * Romantik * Realismus * Impressionismus * Postimpressionismus * Symbolismus * Jugendstil * Expressionismus * Kubismus * Futurismus * Dadaismus * Surrealismus * Neue Sachlichkeit * Abstrakter Expressionismus * Informel * Pop Art * Op Art * Minimalismus * Arte Povera * Fluxus * Konzeptkunst * Postmoderne * Zeitgenössische Kunst

Höhlenmalerei * Abstrakte Malerei * Hyperrealismus * Japonismus * Naive Kunst * Pointillismus * Präraffaeliten * Psychedelische Kunst * Salonmalerei * Magischer Realismus

Ikonographie * Perspektive * Fresko * Tafelmalerei * Triptychon * Altarbild * Sfumato * Chiaroscuro * Impasto * Collage * Assemblage * Installation * Performance * Readymade * Minimal Art * Videokunst * Land Art * Street Art

Hieronymus Bosch * Giotto di Bondone * Giuseppe Arcimboldo * El Greco * Caravaggio * Francisco de Goya * William Blake * Caspar David Friedrich * J. M. W. Turner * Edvard Munch * Egon Schiele * Gustav Klimt * Wassily Kandinsky * Piet Mondrian * Marc Chagall * Salvador Dalí * René Magritte * Francis Bacon

William Holman Hunt * Sandro Botticelli * Tintoretto (Jacopo Robusti) * Michelangelo Buonarroti * Tizian * Nicolas Poussin * Angelika Kauffmann * Mary Moser * Pierre-Auguste Renoir * Vincent van Gogh * Franz Marc

Ein malerisches Date – Story * Kunst – Prosagedicht * Édouard Manet * KI und Kunst – Prosagedicht * Kunst und Ästhetik (Drabble) * Kunst und Wissenschaft (Drabble) * Kunst und Kitsch (Drabble) * In einer römischen Osteria (Carl Bloch) * Gespräch mit der Kunst * Interview mit der Wachsbüste der Flora * Claude Monet resümiert * Interview mit William Turner * Aquarell – Prosagedicht * Die große Welle vor Kanagawa * Happy little accidents * Das Gemälde "Im Sommer" von Auguste Renoir * Macht der Bilder * Vincent van Gogh und Paul Gauguin – Caféterrasse am Abend * Vincent van Gogh und die Kirche von Auvers – Prosagedicht * Vincent van Gogh malt Das Nachtcafé

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Inhalt

Kunst – humorvoll erklärt

Antike Kunst * Romanik * Gotik * Renaissance * Manierismus * Barock * Rokoko * Klassizismus * Romantik * Realismus * Impressionismus * Postimpressionismus * Symbolismus * Jugendstil * Expressionismus * Kubismus * Futurismus * Dadaismus * Surrealismus * Neue Sachlichkeit * Abstrakter Expressionismus * Informel * Pop Art * Op Art * Minimalismus * Arte Povera * Fluxus * Konzeptkunst * Postmoderne * Zeitgenössische Kunst

Höhlenmalerei * Abstrakte Malerei * Hyperrealismus * Japonismus * Naive Kunst * Pointillismus * Präraffaeliten * Psychedelische Kunst * Salonmalerei * Magischer Realismus

Ikonographie * Perspektive * Fresko * Tafelmalerei * Triptychon * Altarbild * Sfumato * Chiaroscuro * Impasto * Collage * Assemblage * Installation * Performance * Readymade * Minimal Art * Videokunst * Land Art * Street Art

Hieronymus Bosch * Giotto di Bondone * Giuseppe Arcimboldo * El Greco * Caravaggio * Francisco de Goya * William Blake * Caspar David Friedrich * J. M. W. Turner * Edvard Munch * Egon Schiele * Gustav Klimt * Wassily Kandinsky * Piet Mondrian * Marc Chagall * Salvador Dalí * René Magritte * Francis Bacon

William Holman Hunt * Sandro Botticelli * Tintoretto (Jacopo Robusti) * Michelangelo Buonarroti * Tizian * Nicolas Poussin * Angelika Kauffmann * Mary Moser * Pierre-Auguste Renoir * Vincent van Gogh * Franz Marc

Ein malerisches Date – Story * Kunst – Prosagedicht * Édouard Manet * KI und Kunst – Prosagedicht * Kunst und Ästhetik (Drabble) * Kunst und Wissenschaft (Drabble) * Kunst und Kitsch (Drabble) * In einer römischen Osteria (Carl Bloch) * Gespräch mit der Kunst * Interview mit der Wachsbüste der Flora * Claude Monet resümiert * Interview mit William Turner * Aquarell – Prosagedicht * Die große Welle vor Kanagawa * Happy little accidents * Das Gemälde "Im Sommer" von Auguste Renoir * Macht der Bilder * Vincent van Gogh und Paul Gauguin – Caféterrasse am Abend * Vincent van Gogh und die Kirche von Auvers – Prosagedicht * Vincent van Gogh malt Das Nachtcafé

Copyright © 2025 Samuel Kerbholz

Stephan Lill, Birkenhorst 5b, 21220 Seevetal, Germany

Marmorträume und Tonfüße: Antike Kunst

Oder: Warum die Antike schon alles erfunden hatte (außer Instagram)

Die antike Kunst ist wie ein guter Wein – sie wird mit der Zeit immer wertvoller, obwohl niemand mehr so recht weiß, warum. Während wir heute stundenlang über die Bedeutung eines schwarzen Quadrats auf weißer Leinwand philosophieren, meißelten die alten Griechen nebenbei mal eben den perfekten menschlichen Körper aus einem Marmorblock. Und das ganz ohne Photoshop.

Es ist schon bemerkenswert: Die Ägypter bauten Pyramiden, die heute noch jeden Architekten vor Neid erblassen lassen, während wir uns freuen, wenn unser IKEA-Regal nach dem dritten Anlauf steht. Sie erschufen Kunstwerke für die Ewigkeit – wir machen Selfies für die nächsten 24 Stunden.

Die griechische Formel: Perfektion plus Paranoia

Die Griechen hatten eine interessante Beziehung zur Perfektion. Sie erfanden den Goldenen Schnitt und wandten ihn auf alles an – von Tempeln bis zu Statuen. Das war gewissermaßen ihr früher Algorithmus für Schönheit, nur ohne die lästigen Cookie-Banner. Ihre Götterstatuen sahen aus wie Personal Trainer, die sich von Ambrosia ernähren und niemals einen schlechten Tag haben.

Besonders faszinierend ist, dass die griechischen Bildhauer ihre Statuen ursprünglich bemalten. Stellen Sie sich vor: All diese ehrwürdigen, weißen Marmorgestalten in unseren Museen waren einst bunter als ein Kindergeburtstag. Wir haben jahrhundertelang die falsche Antike angehimmelt – eine Art historischer Fehlfarbenblindheit.

Römische Realitätsprüfung

Die Römer übernahmen die griechische Kunst und machten das, was sie am besten konnten: Sie industrialisierten sie. Während die Griechen noch über die ideale Nasenform grübelten, produzierten die Römer Porträts am Fließband. Ihre Büsten sind Meisterwerke der Ehrlichkeit – keine Schönheitsfilter, keine Retusche. Kaiser Vespasian sieht auf seiner Büste aus wie jemand, der zu viele Amtsgeschäfte und zu wenig Schlaf hatte. Eine Aufrichtigkeit, die heute revolutionär wäre.

Die römische Porträtkunst war im Grunde das erste LinkedIn-Profilfoto der Geschichte, nur dass man damals noch zugeben durfte, älter als 29 zu sein.

Ägyptische Ewigkeitsgarantie

Die Ägypter dachten in anderen Dimensionen – hauptsächlich in der vierten: der Zeit. Ihre Kunst war nicht für Ausstellungen gedacht, sondern für die Unendlichkeit. Kein Wunder, dass ihre Malereien und Skulpturen heute noch aussehen, als wären sie gestern entstanden. Sie hatten offenbar das Geheimnis der ultimativen Haltbarkeit entdeckt, das wir seitdem erfolgreich vergessen haben.

Die ägyptische Kunst folgte strengen Regeln: Pharaonen groß, Untertanen klein, Profile perfekt, Proportionen göttlich. Es war eine Kunst der Hierarchien, bei der schon die Bildkomposition die Machtverhältnisse widerspiegelte. Sehr effizient, wenn man bedenkt, dass sie so gleichzeitig Kunst UND Politikwissenschaft betrieben.

Die Ironie der Unsterblichkeit

Das Paradoxe an der antiken Kunst ist ihre unfreiwillige Modernität. Die Venus von Milo ist berühmt geworden, weil ihr die Arme fehlen – ein Zufall, der sie zur perfekten Metapher für unsere fragmentierte Zeit macht. Manchmal ist das Zerbrochene vollkommener als das Ganze.

Und dann ist da noch die Sache mit der Authentizität. Wir pilgern in Museen, um "echte" antike Kunst zu bewundern, die oft restauriert, rekonstruiert oder gleich ganz nachgebaut ist. Wir bestaunen das "Original", das möglicherweise mehr moderne Materialien enthält als ein Tesla. Die Antike ist zum Schiff des Theseus geworden – aber niemand fragt nach den Planken.

Ewige Aktualität

Vielleicht ist das der wahre Witz der antiken Kunst: Sie zeigt uns, dass sich im Kern nichts geändert hat. Menschen wollen immer noch schön aussehen (Aphrodite), mächtig wirken (Cäsar-Büsten) und etwas Bleibendes schaffen (Pyramiden). Die Techniken haben sich verfeinert, aber die Motive sind dieselben geblieben.

Die antiken Künstler schufen Meisterwerke mit Hammer und Meißel, wir haben Photoshop und sind trotzdem unzufrieden mit dem Ergebnis. Sie glaubten an Götter und erschufen himmlische Kunst. Wir glauben an Algorithmen und erschaffen ... nun ja, sehr unterschiedliche Dinge.

Am Ende lehrt uns die antike Kunst eine wichtige Lektion: Wahre Größe entsteht nicht durch die Mittel, sondern trotz ihrer Begrenzung. Oder anders gesagt: Mit genug Zeit, Geduld und einer ordentlichen Portion Größenwahn kann man aus jedem Marmorblock einen David meißeln.

Die Frage ist nur: Wer hat heute noch die Zeit dafür? Die alten Meister hatten Jahrzehnte – wir haben Deadlines.

Und so bleibt die antike Kunst das, was sie schon immer war: ein Spiegel unserer eigenen Sehnsüchte, nur in Stein gemeißelt und deutlich haltbarer als unsere Instagram-Stories.

Dicke Mauern, dünne Fenster: Romanik

Oder: Wie Europa lernte, massiv zu denken

Die Romanik ist die Stilepoche der großen Gesten und kleinen Öffnungen. Während wir heute Gebäude bauen, die hauptsächlich aus Glas bestehen und bei einem kräftigen Nieser zusammenfallen könnten, errichteten die Romaniker Mauern, die selbst einem Erdbeben höflich "Nach Ihnen" zugerufen hätten. Es war eine Zeit, in der Architektur noch etwas galt – nämlich mindestens drei Tonnen pro Quadratmeter.

Die Romanik begann dort, wo das römische Reich aufgehört hatte: bei den Ruinen. Nur dass die mittelalterlichen Baumeister nicht nostalgisch auf die Vergangenheit blickten, sondern pragmatisch dachten: "Schöne Steine habt ihr da liegen, die nehmen wir mal mit." Recycling avant la lettre, könnte man sagen, wenn man gerne französische Begriffe in deutsche Texte schmuggelt.

Die Kunst der Trutzigkeit

Romanische Kirchen sind im Grunde steingewordene Bunker für die Seele. Ihre Architekten verstanden etwas, was moderne Bauherren vergessen haben: dass Sicherheit auch eine Ästhetik ist. Diese Gebäude strahlen eine Unerschütterlichkeit aus, die jeden IKEA-Katalog vor Scham erröten lässt. Hier wurde nicht für die nächste Renovierung gebaut, sondern für das Jüngste Gericht.

Die Mauern sind so dick, dass man darin bequem Ferienwohnungen einrichten könnte. Die Fenster dagegen sind so schmal, dass Tageslicht nur portionsweise hineingelassen wird – eine Art Lichtvollkorn für die spirituelle Verdauung. Dies war nicht etwa Sparsamkeit, sondern Programm: Wer Gott begegnen will, muss erst mal lernen, mit weniger auszukommen.

Rundbögen: Die ehrlichen Bögen

Der Rundbogen ist das Markenzeichen der Romanik und gleichzeitig ein Statement der Bescheidenheit. Während spätere Epochen mit Spitzbögen protzten, die alle Blicke gen Himmel lenkten, blieb der Rundbogen bodenständig: "Ich trage, was zu tragen ist, aber ohne Theater." Der Rundbogen ist der Handwerker unter den architektonischen Elementen – zuverlässig, ehrlich und ohne Allüren.

Diese Bögen entstanden in einer Zeit, als man noch wusste, dass Statik kein Vorschlag ist, sondern ein Naturgesetz. Jeder Bogen war eine physikalische Gleichung in Stein, gelöst ohne Taschenrechner, aber mit der Gewissheit, dass ein Fehler nicht nur peinlich, sondern möglicherweise tödlich wäre.

Säulenkapitelle: Steinerne Enzyklopädie

Die romanischen Kapitelle sind die Wikipedia der Steinmetzkunst. Hier findet sich alles, was den mittelalterlichen Geist bewegte: biblische Szenen, Fabelwesen, Pflanzenmotive und gelegentlich Dinge, die man besser nicht beim Mittagessen betrachtet. Diese Kapitelle waren die sozialen Medien ihrer Zeit – nur dass sie in Stein gemeißelt waren und nicht gelöscht werden konnten.

Besonders reizvoll ist die Tatsache, dass diese Kunstwerke oft in schwindelerregender Höhe angebracht wurden, wo sie niemand richtig sehen konnte. Das ist ungefähr so, als würde man seine besten Witze nur Leuten erzählen, die gerade eine Leiter erklimmen. Aber vielleicht war das der Punkt: Gott sieht alles, auch das Kapitell in der dritten Säulenreihe von links.

Tympana: Steinernes Kino

Die Tympana – die halbrunden Felder über den Kirchenportalen – sind Meisterwerke der erzählerischen Verdichtung. Hier wurde das Weltgericht dargestellt, der Showdown aller Showdowns, komprimiert auf wenige Quadratmeter Stein. Das ist etwa so, als würde man "Der Herr der Ringe" auf einen Instagram-Post reduzieren, nur dass das Ergebnis tatsächlich funktioniert.

Diese Darstellungen waren die Blockbuster ihrer Zeit, komplett mit Special Effects (Drachen), Starbesetzung (Jesus, Maria, diverse Heilige) und einem klaren Happy End für die Guten. Nur dass das Publikum nicht Popcorn kaufte, sondern Ablassbriefe.

Die ironische Perfektion der Imperfektion

Das Wunderbare an der romanischen Kunst ist ihre perfekte Imperfektion. Die Proportionen stimmen nicht immer, die Perspektive ist gewöhnungsbedürftig, und die Gesichter sehen manchmal aus, als hätten sie schlechte Nachrichten erhalten. Aber genau das macht ihren Charme aus. Diese Kunst entstand in einer Zeit, als man noch glaubte, dass Seele wichtiger ist als Symmetrie.

Während die Renaissance später alles perfektionierte und mathematisch durchkalkulierte, blieb die Romanik menschlich fehlbar. Ihre Künstler waren Handwerker, keine Genies mit Pressesprechern. Sie schufen Kunst nicht für Ausstellungskataloge, sondern für Menschen, die nicht lesen konnten und dennoch verstehen sollten.

Buchmalerei: Mittelalterliche Pixel-Art

Die romanische Buchmalerei ist die Pixel-Art des Mittelalters. Jeder Buchstabe wurde zu einer kleinen Kunstinstallation, jede Initiale zu einem Wunderland aus verschlungenen Ranken und geheimnisvollen Gestalten. Man brauchte damals kein Netflix – ein einziges illuminiertes Manuskript bot Unterhaltung für Wochen.

Diese Bücher waren so wertvoll, dass sie angekettet wurden. Heute ketten wir unsere Fahrräder an und lassen unsere digitalen Bücher in der Cloud schweben. Progress ist relativ.

Das Erbe der Trutzigkeit

Die Romanik lehrte Europa eine wichtige Lektion: Beständigkeit ist schöner als Brillanz. Ihre Bauten stehen noch heute, während die meisten Gebäude der letzten fünfzig Jahre bereits sanierungsbedürftig sind oder ganz verschwunden. Die romanischen Baumeister dachten nicht in Legislaturperioden, sondern in Generationen.

Vielleicht ist das der wahre Humor der Romanik: dass eine Epoche, die wir für primitiv halten, Kunstwerke schuf, die alle nachfolgenden Moden überlebt haben. Während wir uns über die neuesten Trends aufregen, die nächstes Jahr schon wieder out sind, schmunzeln die romanischen Kapitelle still vor sich hin. Sie haben schon so viele Epochen kommen und gehen sehen – von der Gotik bis zum Bauhaus –, dass sie inzwischen die Gelassenheit des Ewigen besitzen.

Fazit: Die Schönheit des Schweren

Die Romanik beweist, dass Kunst nicht immer leicht sein muss, um zu bewegen. Manchmal ist das Gewichtige das Gewichtigste. Ihre Mauern sind dick, ihre Botschaft aber kristallklar: Echte Schönheit braucht Zeit, Geduld und die Bereitschaft, etwas zu schaffen, das größer ist als der eigene Horizont.

In einer Welt der schnellen Lösungen und flüchtigen Aufmerksamkeitsspannen ist die Romanik ein steinernes Plädoyer für das Beständige. Sie sagt uns: "Baut nicht für den Moment, baut für die Ewigkeit. Und vergesst nicht, die Mauern dick genug zu machen – man weiß nie, was noch alles kommt."

Die Romanik: Sie kam, sah und blieb. Buchstäblich.

Himmelsstürmer und Steinakrobaten: Gotik

Oder: Wie das Mittelalter den Spitzbogen erfand und damit alles veränderte

Die Gotik ist die Pubertät der europäischen Architektur. Plötzlich wollte alles hoch hinaus, reckte sich gen Himmel und entwickelte eine Obsession für Spitzen. Wo die Romanik noch gemütlich und erdverbunden war wie ein gut gebauter Hobbit-Bungalow, schoss die Gotik in die Höhe wie ein mittelalterlicher Teenager, der gerade seine ersten langen Hosen bekommen hat.

Es begann alles mit einer einfachen geometrischen Revolution: dem Spitzbogen. Was nach einer kleinen technischen Verbesserung klingt, war in Wahrheit so bedeutsam wie die Erfindung des Smartphones – nur dass es achthundert Jahre dauerte, bis jemand darauf kam, damit Selfies zu machen.

Der Spitzbogen: Mittelalterliche Disruption

Der Spitzbogen war die erste große Disruption in der Baubranche. Während Rundbogen-Verfechter noch über bewährte Traditionen grummelten, revolutionierten die gotischen Baumeister das Kräfteverhältnis. Plötzlich konnte man Wände durchlöchern wie einen Schweizer Käse, ohne dass das Gebäude zusammenfiel. Das war ungefähr so, als hätte jemand entdeckt, dass man Kaffee auch ohne Zucker trinken kann – theoretisch möglich, praktisch aber ein Paradigmenwechsel.

Die Spitzbögen leiteten die Last elegant nach unten ab, als wären sie steinerne Yoga-Lehrer, die auch in schwierigsten Positionen die Balance halten. Das Geheimnis lag in der Physik: Zwei schräge Kräfte ergeben eine gerade Lösung. Eine Metapher, die auch für so manches Lebensdilemma taugt.

Kathedralen: Mittelalterliche Wolkenkratzer

Die gotischen Kathedralen waren die ersten Wolkenkratzer Europas, nur dass sie für Wolken einer anderen Art gedacht waren – die himmlischen. Diese Gebäude sind so hoch, dass Google Earth sie als Sehenswürdigkeiten markiert, obwohl sie schon da standen, als Google noch nicht mal ein Traum in den Augen seiner Gründer war.

Notre-Dame de Paris, Kölner Dom, Chartres – das sind die Start-ups des 13. Jahrhunderts, nur dass sie nicht nach fünf Jahren pleite gingen, sondern achthundert Jahre später immer noch Millionen von Besuchern anziehen. Ihre Geschäftsmodell war einfach: Ehrfurcht. Ihr Erfolgsgeheimnis: Sie gingen nicht public, sondern blieben privat – Eigentum Gottes, sozusagen.

Licht: Die mittelalterliche Revolution

Gotik bedeutete vor allem eines: Licht. Nach Jahrhunderten romanischer Gemütlichkeit in halbdunklen Räumen entdeckte das Mittelalter plötzlich die Kraft der Transparenz. Fenster wurden zu Fensterwänden, und diese Fensterwände wurden zu leuchtenden Bilderbüchern aus buntem Glas.

Die gotischen Glasmaler waren die Pixar-Studios ihrer Zeit. Sie erzählten komplexe Geschichten in leuchtendem Technicolor, lange bevor Hollywood überhaupt existierte. Ihre "Special Effects" hießen Bleiverglasung und Lichteinfälle, aber die emotionale Wirkung war mindestens so stark wie die modernste CGI-Schlacht.

Wasserspeier: Mittelalterliche Memes

Wasserspeier sind die Memes des Mittelalters – grotesk, unerwartet und mit einem subversiven Humor, der Jahrhunderte überdauert. Während drinnen die Heiligen in würdevoller Pracht standen, hockten draußen an den Dachrinnen kleine Steinmonster und streckten der Welt die Zunge raus. Es ist, als hätten die Baumeister gewusst, dass auch die heiligste Architektur ein Ventil für den profanen Humor braucht.

Diese Kreaturen erfüllen eine wichtige Funktion: Sie leiten nicht nur Regenwasser ab, sondern auch die alltäglichen Sorgen. Wer schon mal einem grinsenden Wasserspeier in die Augen geblickt hat, versteht: Selbst die dunkelsten Gedanken können steinerne Gestalt annehmen und dadurch ihren Schrecken verlieren.

Rosenfenster: Kaleidoskope für die Seele

Das Rosenfenster ist der Höhepunkt gotischer Fensterbaukunst – ein gigantisches Kaleidoskop aus Glas und Blei. Diese kreisrunden Wunderwerke sind wie Mandalas für Ungeduldige: spirituelle Erfahrung auf einen Blick. Während östliche Mönche Jahre brauchten, um ein Sandmandala zu vollenden, das dann wieder weggewischt wurde, schufen gotische Künstler Lichtmandalas für die Ewigkeit.

Die Geometrie dieser Fenster ist so perfekt, dass sie auch einem Mathematiker Tränen in die Augen treiben könnte. Kreise, Dreipässe, Vierpässe – alles fügt sich zusammen wie ein steinernes Puzzle, das nur einen Lösungsweg kennt: den zur Vollendung.

Buchmalerei: Mikrokosmische Meisterwerke

Während die Architektur in die Höhe schoss, miniaturisierte sich die Buchmalerei ins Detail. Gotische Manuskripte sind wie Smartphone-Displays aus dem 14. Jahrhundert – vollgepackt mit Informationen auf kleinstem Raum. Jede Seite ist ein Gesamtkunstwerk, bei dem selbst die Randbemerkungen künstlerisch gestaltet sind.

Die Buchmaler der Gotik waren die ersten User Experience Designer. Sie verstanden, dass Information nicht nur vermittelt, sondern inszeniert werden muss. Ihre Initialen sind kleine Architekturwunder, ihre Marginalien die ersten Hyperlinks der Geschichte – nur dass man nicht klicken, sondern blättern musste.

Die Ironie der Leichtigkeit

Das Paradox der Gotik liegt in ihrer scheinbaren Schwerelosigkeit. Diese Kathedralen sehen aus, als würden sie jeden Moment abheben, dabei sind sie schwerer als Dutzende moderner Hochhäuser. Es ist die Kunst der Illusion in Stein: Masse wird zu Gnade, Schwere zu Leichtigkeit.

Die gotischen Baumeister waren Zauberer der Statik. Sie ließen tonnenschwere Steine schweben, indem sie das Gewicht so verteilten, dass es unsichtbar wurde. Das ist ungefähr so, als würde man einen Elefanten auf Zehenspitzen tanzen lassen – theoretisch unmöglich, praktisch aber nachweislich gelungen.

Das Ende einer Epoche

Die Gotik endete dort, wo sie begonnen hatte: bei der Innovation. Als die Renaissance anklopfte und höflich anfragte, ob man nicht vielleicht wieder etwas antiker bauen könnte, war die gotische Revolution bereits zur Tradition geworden. Was einst radikal war, wurde plötzlich als altmodisch empfunden. So ist das mit Revolutionen – sie werden von ihren eigenen Kindern überholt.

Ewige Aktualität

Heute stehen wir vor gotischen Kathedralen wie vor einem Rätsel: Wie schafften es Menschen ohne Kräne, Computer und Sicherheitsvorschriften, solche Wunder zu vollbringen? Die Antwort ist einfach: Sie glaubten daran. An ihre Fähigkeiten, an ihre Mission und vor allem an die Zeit.

Die Gotik lehrt uns, dass Größe nicht in der Geschwindigkeit liegt, sondern in der Geduld. Diese Kathedralen entstanden über Generationen – Großväter legten Grundsteine für Türme, die ihre Enkel vollenden würden. Ein Konzept, das in unserer Zeit der Quarterly Reports und Zwei-Jahres-Zyklen fast schon revolutionär wirkt.

Am Ende war die Gotik das erste erfolgreiche Start-up der Architekturgeschichte: Sie identifizierte ein Problem (zu wenig Licht, zu wenig Höhe), entwickelte eine innovative Lösung (Spitzbogen und Strebebögen) und skalierte das Ganze europaweit. Nur dass ihr Exit nicht ein Börsengang war, sondern die Ewigkeit.

Die Gotik: Sie griff nach den Sternen und erreichte sie – mit Steinen.

Wiedergeburt mit Nebenwirkungen: Renaissance

Oder: Wie Italien das Mittelalter kündigte und Europa ein Upgrade verpasste

Die Renaissance war im Grunde das erste große Rebranding der europäischen Geschichte. Nach tausend Jahren "Finsteres Mittelalter" beschloss Italien kurzerhand, sich neu zu erfinden – als wäre das Mittelalter eine gescheiterte Geschäftsidee, die man stillschweigend begraben und durch etwas Schickeres ersetzen wollte. Das neue Logo: klassische Antike, aber diesmal mit besserer Technik.

Dabei war das Mittelalter gar nicht so finster, wie die Renaissance-Marketing-Abteilung behauptete. Aber wer braucht schon historische Genauigkeit, wenn man eine gute Origin-Story verkaufen kann? Die Renaissance erfand nicht nur die Perspektive neu, sondern auch die Vergangenheit – rückwirkend wurde aus allem vor 1400 ein dunkles Zeitalter, aus dem man heroisch erwacht war.

Perspektive: Die Erfindung der Realität 2.0

Brunelleschi entdeckte die Perspektive und löste damit das größte Problem der mittelalterlichen Kunst: dass alles aussah, als wäre es von jemandem gemalt worden, der noch nie einen dreidimensionalen Gegenstand gesehen hatte. Plötzlich hatten Bilder Tiefe, Raum und die verblüffende Eigenschaft, tatsächlich so auszusehen wie das, was sie darstellten.

Das war revolutionär. Vorher malten Künstler das, was sie wussten – jetzt malten sie das, was sie sahen. Der Unterschied zwischen konzeptioneller und visueller Wahrheit wurde zum ersten Mal bewusst überwunden. Man könnte sagen: Die Renaissance erfand den Realismus, noch bevor es Reality-TV gab.

Leonardo: Der erste Influencer

Leonardo da Vinci war der erste echte Renaissance-Influencer – Künstler, Erfinder, Wissenschaftler und Trendsetter in einer Person. Seine Notizbücher lesen sich wie die Bucket List eines hyperaktiven Genies: "Montag: Mona Lisa lächeln lassen. Dienstag: Flugmaschine erfinden. Mittwoch: Anatomie studieren. Donnerstag: das Abendmahl komponieren."

Leonardo war so vielseitig, dass er heute vermutlich an einem Burnout leiden würde. Er malte nicht nur, er sezierte, konstruierte, philosophierte und designte Waffen. Ein echter Renaissance-Mensch eben – was damals ein Kompliment war und heute eine Warnung vor Selbstüberschätzung sein könnte.

Michelangelo: Marmorflüsterer und Deckenakrobat

Michelangelo behauptete, er würde die im Marmor bereits vorhandenen Figuren nur "befreien". Das ist ungefähr so, als würde ein Kochprofi behaupten, er würde das im Kühlschrank bereits vorhandene Menü nur hervorzaubern. Trotzdem funktionierte es: Sein David sieht aus, als könnte er jeden Moment vom Sockel steigen und nach einem Protein-Shake fragen.

Dann war da noch die Sixtinische Kapelle. Vier Jahre lang lag Michelangelo auf dem Rücken und malte Gottes Schöpfungswerk an die Decke – vermutlich der erste dokumentierte Fall von berufsbedingtem Nackenschmerz in der Kunstgeschichte. Das Ergebnis war allerdings so atemberaubend, dass selbst der Papst vergaß zu meckern, obwohl das Projekt deutlich über Zeit und Budget lief.

Raffael: Der Schöngeist

Raffael war der Diplomat unter den Renaissance-Meistern. Während Leonardo grübelte und Michelangelo fluchte, malte Raffael einfach wunderschöne Madonnen mit der Leichtigkeit eines Menschen, der nie schlechte Laune hatte. Seine "Schule von Athen" ist wie ein antikes LinkedIn-Treffen – alle wichtigen Philosophen der Geschichte in einem Raum, wahrscheinlich beim Networking.

Raffaels Kunst war so harmonisch, dass sie verdächtig wirkt. Kein Künstler kann so ausgeglichen sein, dachten sich spätere Generationen und erfanden den Begriff "Raffael-Kitsch". Manchmal ist Perfektion eben ihr eigener Feind.

Brunelleschi: Der Kuppel-Hacker

Filippo Brunelleschi baute die Kuppel von Santa Maria del Fiore in Florenz, ohne zu wissen, wie das geht. Das ist etwa so, als würde man sich bei einem Kochwettbewerb für ein Soufflé anmelden, obwohl man noch nie eines gesehen hat. Trotzdem gelang ihm das Unmögliche: eine freischwebende Kuppel, die bis heute hält und jeden Bauingenieur vor Neid erblassen lässt.

Brunelleschi erfand nebenbei auch noch die Perspektive und bewies damit, dass Innovation oft von Leuten kommt, die nicht wissen, dass etwas unmöglich ist. Seine Methoden waren so geheim, dass er sie mit ins Grab nahm – das erste Patent der Architekturgeschichte, nur ohne Patentamt.

Die Medici: Kunst-Venture-Capitalists

Die Medici-Familie war im Grunde das erste Venture-Capital-Unternehmen für Kunst. Sie investierten in talentierte Künstler wie andere Leute in Immobilien oder Aktien. Ihr Portfolio war beeindruckend: Leonardo, Michelangelo, Brunelleschi – alles Blue Chips der Kunstgeschichte.

Das Geschäftsmodell war genial: Kunst als Statussymbol und Machtinstrument. Wer die schönste Kapelle hatte, hatte automatisch den besten PR-Agent. Die Medici verstanden als erste, dass Kultur Kapital ist – lange bevor "Kulturindustrie" ein Begriff wurde.

Dürer: Der deutsche Import

Albrecht Dürer brachte die Renaissance nach Deutschland und bewies, dass auch nördlich der Alpen geniale Künstler wuchsen. Seine Selbstporträts sind die ersten dokumentierten Selfies der Kunstgeschichte – nur dass sie nicht nach drei Minuten wieder verschwanden, sondern fünfhundert Jahre überdauerten.

Dürer war zudem ein Meister der Druckgraphik, der demokratischsten Kunstform der Renaissance. Plötzlich konnte sich jeder eine "Melencolia I" an die Wand hängen, nicht nur reiche Mäzene. Das war Kunst für die Massen, lange bevor Andy Warhol Suppendosen seriell produzierte.

Das Dilemma der Perfektion

Die Renaissance schuf ein Problem, mit dem wir bis heute kämpfen: Sie setzte Standards, die niemand mehr erreichen kann. Seit Michelangelo wissen wir, wie perfekte Kunst aussieht, und alles andere wirkt daneben wie ein erster Entwurf. Die Renaissance war so erfolgreich, dass sie alle nachfolgenden Epochen zu Reaktionen auf sich selbst machte.

Humanismus: Die Erfindung des Individuums

Die Renaissance erfand nicht nur neue Maltechniken, sondern auch einen neuen Menschen: das Individuum. Plötzlich war es nicht mehr peinlich, ein Ego zu haben – im Gegenteil, es wurde zur Kunstform erhoben. Künstler signierten ihre Werke, schrieben Autobiographien und erfanden das Personal Branding.

Das war revolutionär. Im Mittelalter war Anonymität eine Tugend gewesen, jetzt wurde Prominenz zum Programm. Die Renaissance erfand den Künstler-Star, komplett mit Groupies (Mäzene) und Skandalen (siehe: Caravaggio).

Das Vermächtnis

Die Renaissance bewies, dass Fortschritt möglich ist – man muss nur bereit sein, alles infrage zu stellen und dann dreimal so hart zu arbeiten wie die Generation vor einem. Sie war die erste Epoche, die bewusst "besser" sein wollte als ihre Vorgänger, statt einfach nur anders.

Heute pilgern wir in die Uffizien und bestaunen Kunstwerke, die entstanden, weil ein paar Italiener beschlossen hatten, dass mittelmäßig nicht gut genug ist. Das ist vielleicht die wichtigste Lektion der Renaissance: Manchmal reicht es nicht, mit dem Strom zu schwimmen – manchmal muss man den Fluss umleiten.

Die Renaissance war Europas erfolgreichster Neustart. Sie nahm das Beste der Antike, kombinierte es mit mittelalterlicher Handwerkskunst und würzte alles mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein. Das Ergebnis war eine Kulturrevolution, die bis heute nachwirkt.

Die Renaissance: Sie erfand die Moderne, noch bevor irgendjemand wusste, was das ist.

Wenn Perfektion langweilig wird: Manierismus

Oder: Wie die Kunst das Übertreiben lernte

Der Manierismus ist das, was passiert, wenn Perfektion zur Routine wird. Nach hundert Jahren Renaissance-Hochglanz beschlossen italienische Künstler um 1520, dass Schönheit nach Vorschrift ziemlich öde ist. Es war, als hätte jemand bei einem perfekt choreografierten Ballett plötzlich beschlossen, ein paar Breakdance-Moves einzubauen – nur um zu sehen, was passiert.

Das Wort "Manierismus" kommt von "maniera", was ursprünglich "auf die feine Art" bedeutete. Dass daraus später ein Schimpfwort für gekünstelte Übertreibung wurde, ist eine der schöneren Ironien der Kunstgeschichte. Es ist, als würde "Premium" irgendwann zu einem Synonym für "völlig überteuert" werden. Oh, warte ...

Das Ende der Unschuld

Die Renaissance hatte alle Probleme gelöst. Perspektive? Check. Anatomie? Perfekt. Proportion? Makellos. Was blieb da noch zu tun? Nun, alles kaputt zu machen natürlich. Der Manierismus war die erste bewusste Rebellion gegen die eigenen Erfolge – eine Art künstlerischer Midlife-Crisis auf höchstem Niveau.

Parmigianino malte Hälse, die länger waren als Giraffen-Selfies, Bronzino schuf Gesichter wie aus dem Wachsfigurenkabinett, und Arcimboldo komponierte Porträts aus Obst und Gemüse. Es war, als hätten die Künstler kollektiv beschlossen: "Realismus ist ja ganz nett, aber was ist mit Surrealismus? Nur vierhundert Jahre früher?"

Parmigianino: Der Halsstrecker

Francesco Parmigianino war besessen von Eleganz und entwickelte eine sehr eigene Interpretation davon. Seine "Madonna mit dem langen Hals" sieht aus, als hätte jemand bei Photoshop versehentlich das Verzerren-Werkzeug aktiviert und dann beschlossen, dass das Ergebnis eigentlich ganz interessant aussieht.

Seine Selbstporträts entstanden in einem Konvexspiegel – was für eine Metapher für den Manierismus: die Realität durch ein krummes Medium betrachten und das Ergebnis ernst nehmen. Parmigianino war der erste Künstler, der bewusst die Verzerrung suchte, lange bevor Funhouse-Spiegel erfunden wurden.

Bronzino: Der Coolness-Erfinder

Agnolo Bronzino malte Porträts von einer eisigen Perfektion, die jeden Influencer vor Neid erblassen lassen würde. Seine Figuren schauen aus ihren Gemälden heraus wie Personen, die gerade erfahren haben, dass sie unsterblich sind, aber nicht besonders begeistert davon. Diese porzellanhafte Kühle war revolutionär – emotions were so last century.

Bronzinos "Venus, Cupido und die Zeit" ist ein Gemälde, das aussieht, als wäre es von einem Algorithmus erstellt worden, der alle Regeln der Schönheit kennt, aber vergessen hat, Menschlichkeit zu programmieren. Perfektion mit einem Hauch von Unheimlichkeit – sehr modern, sehr manieriert.

Arcimboldo: Der Photoshop-Prophet

Giuseppe Arcimboldo malte Porträts aus allem: Naturgegenstände, Früchte, Gemüse, Blumen … Kaiser Rudolf II. als Ansammlung von Früchten, Bibliothekare als Bücherstapel, Jahreszeiten als entsprechende Naturprodukte. Er war der erste Künstler, der erkannte, dass ein Gesicht nicht unbedingt aus Haut bestehen muss – eine Erkenntnis, die heute jeder Snapchat-Filter bestätigt.

Arcimboldos Kunst war konzeptionell und visuell zugleich – man musste sowohl hinschauen als auch nachdenken. Das war Content mit doppeltem Boden, lange bevor es ein Wort dafür gab. Seine Gemälde funktionieren wie optische Illusionen: aus der Ferne ein Porträt, aus der Nähe ein Stillleben. Augmented Reality aus dem 16. Jahrhundert.

Pontormo: Der Farbrevolutionär

Jacopo Pontormo entdeckte Farben, die es eigentlich nicht geben dürfte. Seine Gewänder leuchten in Tönen, die aussehen, als hätte jemand ein Regenbogen-Einhorn über die Leinwand geschüttelt. Pink, Türkis, Neongelb – seine Palette war so gewagt, dass sie heute in einem Techno-Club nicht auffallen würde.

Pontormos "Beweinung Christi" zeigt eine Tragödie in Bonbon-Farben. Das ist ungefähr so, als würde man "Romeo und Julia" als Musical inszenieren – theoretisch unpassend, praktisch aber verblüffend wirkungsvoll.

El Greco: Der Strecker

El Greco dehnte nicht nur Hälse, sondern ganze Menschen. Seine Figuren sehen aus, als wären sie durch ein Paralleluniversum mit anderen physikalischen Gesetzen gewandert. Seine "Ansicht von Toledo" zeigt eine Landschaft, die aussieht, als wäre sie von einem übernächtigten Genie nach zu viel Wein gemalt oder nach einer durchwachten Nacht mit mystischen Visionen – was vermutlich gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt ist.

El Greco war der erste Künstler, der bewusst "unleserlich" malte. Seine Pinselstriche sind so expressiv, dass sie fast schon abstrakt wirken. Er war seiner Zeit so weit voraus, dass die Kunstwelt dreihundert Jahre brauchte, um ihn zu verstehen. Ein klassischer Fall von "zu früh für den Markt".

Kunstkammern: Die ersten Museen

Der Manierismus erfand auch die Kunstkammer – kuriose Sammlungen exotischer Objekte, die wie die ersten Museen funktionierten, nur interessanter. Hier standen neben Gemälden auch mechanische Automaten, präparierte Krokodile und kunstvolle Uhren. Es war, als hätte jemand IKEA, das Naturkundemuseum und eine Kunstgalerie in einen Mixer geworfen.

Diese Sammlungen zeigten bereits das manieristische Prinzip: Mehr ist mehr. Warum ein schönes Objekt zeigen, wenn man hundert schöne Objekte zeigen kann? Die Kunstkammer war Netflix für die Renaissance-Elite – man konnte stundenlang stöbern und wurde trotzdem nicht fertig.

Die Ironie der Künstlichkeit

Das Paradox des Manierismus liegt in seiner ehrlichen Unehrlichkeit. Diese Künstler gaben offen zu, dass sie nicht die Natur nachahmten, sondern die Kunst – und zwar absichtlich schlecht. Sie erfanden die Meta-Kunst, Jahrhunderte bevor Andy Warhol Suppendosen malte.

Manieristische Kunst ist wie ein Witz über Witze – sie funktioniert nur, wenn man den Bezugspunkt kennt. Man muss wissen, wie "normale" Renaissance-Kunst aussieht, um die Abweichung zu schätzen. Das war Insider-Humor für Kunstkenner, lange bevor es Insider gab.

Das Erbe des Übertriebs

Der Manierismus lehrte Europa eine wichtige Lektion: dass Perfektion nur der Anfang ist, nicht das Ende. Nach der Renaissance-Perfektion kam nicht die Dekadenz, sondern die Kreativität. Die Künstler erkannten, dass Regelbruch nicht Anarchie bedeutet, sondern Freiheit.

Heute nennen wir das "Disruption" und meinen damit meist, dass jemand eine App erfunden hat. Der Manierismus disrupted die gesamte Kunstwelt mit Pinsel und Farbe. Die Künstler des 16. Jahrhunderts waren die ersten, die verstanden: Wenn alle Probleme gelöst sind, wird das Lösen von Nicht-Problemen zur Kunst.

Am Ende war der Manierismus die logische Antwort auf zu viel Erfolg. Was macht man, wenn man alles erreicht hat? Man fängt an zu spielen. Und manchmal, wenn man Glück hat, wird aus dem Spiel eine neue Art von Ernst.

Der Manierismus: Er nahm die Kunst beim Wort und brachte sie zum Stottern.

Mehr ist mehr ist mehr: Barock

Oder: Wie das 17. Jahrhundert das Understatement abschaffte

Der Barock ist das Ergebnis einer kollektiven europäischen Entscheidung, dass Zurückhaltung überbewertet wird. Nach den verschnörkelten Experimenten des Manierismus beschloss die Kunstwelt um 1600: "Warum kompliziert, wenn es auch bombastisch geht?" Es war, als hätte jemand bei der Kunsthistorie den Lautstärkeregler gefunden und sofort auf Maximum gedreht.

Das Wort "barock" stammt vom portugiesischen "barroco" ab, was "schiefrunde Perle" bedeutet – eine Umschreibung für etwas, das nicht ganz perfekt, aber trotzdem wertvoll ist. Die Ironie dabei: Der Barock wurde so perfekt in seiner Unperfektion, dass er zur Definition von Prunk wurde. Manchmal wird aus einem Makel das Markenzeichen.

Die Gegenreformation als Marketingkampagne

Der Barock war im Grunde die erste große PR-Kampagne der katholischen Kirche. Nach der Reformation musste Rom beweisen, dass Katholizismus nicht nur richtig, sondern auch spektakulärer war als der schlichte Protestantismus. Die Strategie war einfach: overwhelm them with awesome.

Während protestantische Kirchen spartanisch-elegant daher kamen wie Apple-Stores, verwandelten die Katholiken ihre Gotteshäuser in goldene Erlebnisparks. Jede Oberfläche wurde vergoldet, jeder Winkel mit Engeln bevölkert, jede Decke zur himmlischen Bühne. Es war spirituelles Marketing mit allen verfügbaren Mitteln – und es funktionierte.

Bernini: Der Marmor-Magier

Gian Lorenzo Bernini war der Steven Spielberg des Marmors. Seine Skulpturen sind so lebendig, dass man erwartet, sie würden jeden Moment zu sprechen anfangen. Seine "Verzückung der heiligen Teresa" ist pornographische Mystik in Stein gemeißelt – ein Kunstwerk, das gleichzeitig heilig und sündig ist, ohne dass man genau weiß, warum.

Berninis "Apollo und Daphne" zeigt den Moment der Verwandlung so perfekt, dass man meint, das Rascheln der Blätter zu hören. Das ist ungefähr so, als würde jemand eine Seifenblase aus Marmor schnitzen – theoretisch unmöglich, praktisch aber vor uns stehend. Bernini bewies, dass Stein fließen kann, wenn man nur fest genug daran glaubt.

Caravaggio: Der Licht-Terrorist

Michelangelo Merisi da Caravaggio erfand das Chiaroscuro neu und machte daraus eine Waffe. Seine Gemälde sehen aus, als hätte jemand in einem dunklen Theater plötzlich einen Scheinwerfer angeknipst. Das Licht fällt nicht, es explodiert – und trifft dabei immer genau die richtige Stelle.

Caravaggio malte Heilige mit den Gesichtern von Straßenkindern und Engel mit schmutzigen Fingernägeln. Das war revolutionär: Göttlichkeit im Alltäglichen zu entdecken, Transzendenz in der Gosse zu finden. Er war der erste Künstler, der verstand, dass Realismus nicht bedeutet, die Welt schöner zu malen, sondern ehrlicher.

Rubens: Der Fleisch-Philosoph

Peter Paul Rubens malte Körper, die aussehen, als wären sie von jemandem erfunden worden, der noch nie das Wort "Diät" gehört hat. Seine Frauen sind üppig wie barocke Festmähler, seine Männer muskulös wie antike Götter nach einer erfolgreichen Bodybuilding-Saison.

Rubens' Kunst ist ein einziges Plädoyer für den Hedonismus. Seine "Drei Grazien" feiern die Fleischlichkeit mit einer Unschuld, die heute unmöglich wäre. Er malte eine Welt, in der Völlerei eine Tugend und Üppigkeit ein Gottesgeschenk war. In Zeiten von Instagram-Filtern wirkt diese Ehrlichkeit fast schon subversiv.

Poussin: Der französische Gegenvorschlag

Nicolas Poussin war der Franzose, der dem italienischen Barock höflich widersprach. Während Italien "MEHR!" schrie, murmelte Frankreich: "Nun ja, aber die Komposition ..." Poussin malte Barock für Intellektuelle – dramatisch, ja, aber bitte mit Maß und Ziel.

Seine mythologischen Szenen sind wie Theateraufführungen für ein sehr gebildetes Publikum. Jede Geste ist kalkuliert, jede Farbe symbolisch, jede Figur an ihrem dramaturgisch sinnvollen Platz. Poussin bewies, dass man auch Französisch barock sein kann – nur eben mit mehr Savoir-vivre.

Watteau: Der Melancholiker

Antoine Watteau erfand die Fête galante und damit eine ganz neue Art der Schwermut. Seine Gemälde zeigen Menschen beim Vergnügen, aber mit dem Unterton, dass alles Vergnügen vergänglich ist. Es ist Hedonismus mit philosophischem Beigeschmack – Carpe diem mit einem Hauch von memento mori.

Watteaus "Einschiffung nach Kythera" ist das vielleicht melancholischste Vergnügungsgemälde der Kunstgeschichte. Die Figuren feiern die Liebe und wissen gleichzeitig, dass sie nicht ewig dauern wird. Das ist sehr Französisch und sehr barock zugleich – die Kunst, auch im Glück ein wenig traurig zu sein.

Architektur: Wenn Gebäude Theater spielen

Barocke Architektur ist im Grunde gefrorenes Drama. Jede Fassade erzählt eine Geschichte, jeder Raum ist eine Bühne, jede Treppe ein Auftritt. Francesco Borromini baute Kirchen, die aussehen, als würden sie sich permanent verwandeln – Architektur in Zeitlupe.

Die barocke Raumgestaltung folgte einem einfachen Prinzip: Jeder Quadratmeter soll den Betrachter überwältigen. Decken öffneten sich zum Himmel, Wände lösten sich in Gold auf, Böden wurden zu geometrischen Kunstwerken. Es war immersive Architektur, lange bevor VR erfunden wurde.

Musik: Der Soundtrack zum Gesamtkunstwerk

Johann Sebastian Bach war der mathematische Poet des Barock. Seine Fugen sind wie musikalische Rätsel, die sich selbst lösen, seine Passionen emotionale Erdbeben in Dur und Moll. Bach bewies, dass Komplexität und Schönheit sich nicht ausschließen, sondern verstärken können.

Händel komponierte Musik für Könige und machte jeden Hörer zum Monarchen. Seine "Wassermusik" klingt, als würde das Universum ein Fest feiern. Vivaldi erfand den Soundtrack für die Jahreszeiten und bewies, dass Programmmusik funktioniert, wenn sie gut genug ist.

Das Erbe des Exzesses

Der Barock lehrte Europa, dass too much nie genug ist. Diese Epoche erfand den kontrollierten Kontrollverlust, die kalkulierte Ekstase, den organisierten Rausch. Sie bewies, dass Kunst nicht nur schön oder wahr sein muss, sondern auch überwältigend sein darf.

Heute pilgern Millionen in barocke Kirchen und Schlösser, um sich von der Pracht erschlagen zu lassen. Wir leben in einer Zeit der Minimalisierung und sehnen uns nach der Maximierung. Der Barock bietet uns das, was unser digitaler Alltag nicht kann: sinnliche Überreizung als spirituelle Erfahrung.

Fazit: Die Schönheit des Zuviels

Der Barock war Europas erfolgreichster Versuch, das Leben in Kunst zu verwandeln und die Kunst zum Leben zu erwecken. Er nahm alle Register der menschlichen Sinne und spielte sie gleichzeitig – ein symphonisches Gesamtkunstwerk aus Stein, Farbe, Gold und Gefühl.

Am Ende bewies der Barock eine einfache Wahrheit: Manchmal ist weniger eben nicht mehr, sondern einfach nur weniger. Und manchmal braucht die Welt keine Zurückhaltung, sondern eine Explosion der Schönheit, die so überwältigend ist, dass sie uns vergessen lässt, dass wir vergänglich sind.

Der Barock: Er kam, sah und vergoldete alles.

Eine Epoche, die bewies, dass Understatement überbewertet wird – und dabei recht behielt.

Rosarote Weltflucht: Rokoko

Oder: Wie das 18. Jahrhundert die Realität kündigte

Das Rokoko ist das, was passiert, wenn eine ganze Gesellschaft beschließt, dass die Wirklichkeit überbewertet wird. Nach hundert Jahren barocker Bombast entschied das 18. Jahrhundert, dass Drama zwar ganz nett sei, aber Charme doch viel angenehmer. Es war der Moment, in dem Europa kollektiv die Augen schloss und beschloss: "Lasst uns so tun, als wäre das Leben ein ewiger Nachmittag im Salon."

Das Wort "Rokoko" kommt von "rocaille" – Muschelwerk. Eine treffende Metapher für eine Kunstepoche, die sich wie eine schimmernde Perle um die harten Kanten der Realität legte. Nur dass diese Perle leider manchmal etwas dünnwandig war, wie die französische Aristokratie 1789 schmerzhaft erfahren musste.

Von der Kirche ins Boudoir

Während der Barock noch versucht hatte, Gott zu beeindrucken, konzentrierte sich das Rokoko darauf, die Nachbarin zu verzaubern. Die Kunst wanderte aus den Kathedralen in die Salons, von der Ewigkeit ins Hier-und-Jetzt, vom Himmel ins sehr irdische Vergnügen. Es war, als hätte die Kunst beschlossen, endlich erwachsen zu werden – und ist dabei prompt wieder zum Kind geworden.

Diese Verlagerung war revolutionär: Plötzlich war Kunst nicht mehr dazu da, zu erschüttern oder zu bekehren, sondern zu erfreuen. Das war ungefähr so, als würde Netflix beschließen, nur noch Feel-Good-Serien zu produzieren – theoretisch eine nette Idee, praktisch aber etwas eindimensional.

Watteau: Der Erfinder des schönen Scheins

Antoine Watteau malte eine Welt, die es nie gab, aber alle haben wollten. Seine Schäferszenen zeigen Adlige, die Landwirtschaft spielen, ohne je Dreck unter den Fingernägeln gehabt zu haben. Es war Cosplay für die Oberschicht – nur dass die Kostüme aus Seide waren und die Kulisse aus echten Schlössern bestand.

Watteaus "Gilles" zeigt einen Pierrot in melancholischer Pose, umgeben von einer Landschaft, die aussieht wie ein Traum nach zu viel Champagner. Das Gemälde strahlt eine Süßlichkeit aus, die verdächtig nahe an Kitsch herankommt, aber dann doch zu intelligent ist, um wirklich geschmacklos zu sein. Das ist hohe Kunst: den Abgrund zum Kitsch sehen und elegant einen Schritt davor stehen bleiben.

Fragonard: Der Hemmungslose

Jean-Honoré Fragonard malte, als gäbe es kein Morgen – was für die französische Aristokratie auch tatsächlich bald der Fall sein sollte. Seine "Schaukel" ist ein Meisterwerk der koketten Frivolität: Eine junge Dame schaukelt, während ein versteckter Liebhaber unter ihre Röcke blickt. Das ist Erotik für Fortgeschrittene – subtil genug für den Salon, eindeutig genug für die Fantasie.

Fragonards Pinselstrich ist so leicht und flüssig wie Champagnerbläschen. Seine Bilder sehen aus, als wären sie in einem Anfall von übermütiger Fröhlichkeit entstanden, zeigen aber bei näherem Hinsehen eine technische Brillanz, die nüchtern kalkuliert ist. Das perfekte Rokoko-Paradox: spontan aussehen und trotzdem durchkomponiert sein.

Boucher: Der Rosa-Maximalist

François Boucher war der Erfinder des Rokoko-Rosa – eines Farbtons, der so süß ist, dass er eigentlich Diabetes verursachen müsste. Seine Venus-Darstellungen zeigen Göttinnen, die aussehen, als kämen sie direkt aus einem sehr luxuriösen Wellness-Hotel. Seine Schäferinnen sind so makellos, dass sie vermutlich noch nie ein echtes Schaf gesehen haben.

Bouchers Kunst ist wie Zuckerwatte für die Augen – verführerisch süß, aber ohne jeden Nährwert. Das war durchaus Programm: In einer Zeit, in der die Realität zunehmend unangenehm wurde, bot Boucher professionelle Realitätsflucht an. Er war der Netflix seiner Epoche, nur in Öl auf Leinwand.

Chardin: Der heimliche Realist

Jean-Baptiste-Siméon Chardin war der Nüchterne unter den Rokoko-Träumern. Während seine Zeitgenossen himmlische Vergnügungen malten, konzentrierte er sich auf irdische Früchte. Seine Stillleben sind von einer Ehrlichkeit, die in einer Epoche der schönen Lügen fast schon revolutionär wirkt.

Chardins Äpfel und Birnen haben mehr Persönlichkeit als manche Rokoko-Schönheiten. Seine Küchenmädchen arbeiten tatsächlich, statt nur malerisch zu posieren. Chardin bewies, dass auch das Rokoko Platz für Wahrhaftigkeit hatte – sie musste nur schön genug verpackt sein.

Architektur: Wenn Häuser lächeln lernen

Rokoko-Architektur ist Barock nach der Therapie – entspannter, heiterer, weniger neurotisch. Die schweren Säulen wurden durch zierliche Pilaster ersetzt, die goldenen Prunkräume durch pastellfarbene Boudoirs. Es war, als hätte jemand der Architektur Beruhigungsmittel verabreicht.

Das Rokoko erfand Räume zum Wohlfühlen statt zum Ehrfürchten. Die Salons von Versailles sind so einladend, dass man sich sofort hineinsetzen und bei Tee über Literatur plaudern möchte – was ja auch genau der Zweck war. Architektur als Lifestyle-Produkt, Jahrhunderte bevor es diesen Begriff gab.

Porzellan: Europas neue Obsession

Das Rokoko war besessen von Porzellan – diesem weißen Gold aus China, das so zerbrechlich war wie die Gesellschaft, die es sammelte. Meißener Porzellan wurde zum Statussymbol, jede Tasse ein kleines Kunstwerk, jeder Teller ein Gemälde in Rund.

Die Porzellan-Leidenschaft war symptomatisch: In einer Welt der brutalen Realpolitik sehnte man sich nach dem Zarten, Zerbrechlichen, Schönen. Porzellan war die perfekte Metapher für das Rokoko selbst – wunderschön, kostbar und eine kleine Unachtsamkeit von der Zerstörung entfernt.

Die Ironie der Leichtigkeit

Das Rokoko war schwerer zu machen, als es aussah. Diese scheinbare Mühelosigkeit war das Ergebnis perfekter Beherrschung – wie ein Balletttänzer, der beim Sprung schwebt, aber jahrelang trainiert hat, um so leicht zu wirken. Das Rokoko war Kunst für Profis, die so taten, als wären sie Amateure.

Diese Kunst der gespielten Natürlichkeit war hochartifiziell. Jede scheinbar spontane Geste war choreographiert, jeder natürliche Effekt kalkuliert. Das Rokoko erfand die Authentizität als Inszenierung – ein Konzept, das heute in den sozialen Medien seine Renaissance feiert.

Das Ende der Unschuld

Das Rokoko endete nicht mit einem Paukenschlag, sondern mit einem Fallbeil. Die Revolution von 1789 war das unsanfte Erwachen aus einem jahrhundertelangen Traum. Plötzlich waren rosarote Schäferszenen nicht mehr charmant, sondern zynisch, Frivolität nicht mehr amüsant, sondern obszön.

Die Französische Revolution war auch eine ästhetische Revolution – sie fegte das Rokoko hinweg wie schlechte Manieren. Was gestern noch elegant war, galt heute als dekadent. Das Rokoko wurde zum Sündenbock für eine Gesellschaft, die zu lange weggeschaut hatte.

Das Erbe der Eleganz

Heute blicken wir auf das Rokoko wie auf einen schönen Traum, von dem wir wissen, dass er nicht real war, den wir aber trotzdem ungern vergessen möchten. Diese Kunst erinnert uns daran, dass Schönheit auch ein Wert an sich ist, auch wenn sie nicht die Welt rettet.

Das Rokoko lehrte uns, dass es in Ordnung ist, manchmal die Realität zu ignorieren, solange man weiß, dass man es tut. Es war die letzte Epoche, die unschuldig schön sein durfte, bevor die Moderne kam und alles kompliziert machte.

Am Ende war das Rokoko vielleicht das ehrlichste aller Kunststile: Es gab offen zu, dass es nur gefallen wollte. In einer Welt voller Kunstwerke mit Botschaften, Manifesten und Revolutionsansprüchen ist das fast schon subversiv.

Das Rokoko: Es lächelte, solange es konnte – und das war länger, als irgendjemand erwartet hatte.

Zurück in die Zukunft der Antike: Klassizismus

Oder: Wie Europa das Rokoko cancelte und die Griechen wiederbelebte

Der Klassizismus war Europas große Ernüchterung nach dem Rokoko-Rausch. Als die Französische Revolution das 18. Jahrhundert unsanft beendete, beschloss die Kunstwelt kollektiv: "Schluss mit dem rosaroten Unfug, wir brauchen wieder etwas Ernstes!" Und was ist ernster als die Antike? Man holte also die alten Griechen aus dem kulturellen Archiv und gab ihnen ein zeitgemäßes Restyling.

Es war, als hätte jemand nach einer durchzechten Party beschlossen, ab sofort nur noch grünen Tee zu trinken und Yoga zu machen. Noble Absichten, aber irgendwie vermisst man doch die Ausgelassenheit. Der Klassizismus war Kunst im Büßerhemd – schön, aber mit schlechtem Gewissen wegen der Schönheit.

Winckelmann: Der Griechenland-Influencer

Johann Joachim Winckelmann war der erste erfolgreiche Antike-Influencer. Ohne je Griechenland besucht zu haben, schwärmte er von "edler Einfalt und stiller Größe" der griechischen Kunst und überzeugte ganz Europa, dass weiße Marmorstatuen das Nonplusultra der Ästhetik seien. Dass diese Statuen ursprünglich bunt bemalt waren, verschwieg er geflissentlich – schließlich passte das nicht ins Konzept.

Winckelmann erschuf die Sehnsucht nach einer Antike, die es so nie gegeben hatte. Seine Griechen waren perfekter als die echten Griechen, seine Römer römischer als Rom. Es war historisches Wishful Thinking auf höchstem Niveau – und es funktionierte so gut, dass wir bis heute daran glauben.

Canova: Der Marmor-Perfektionist

Antonio Canova meißelte Skulpturen, die so makellos waren, dass sie verdächtig wirkten. Seine "Pauline Borghese als Venus" ist technisch so perfekt, dass man meint, sie müsse aus Kunststoff sein. Canova bewies, dass man Marmor dazu bringen kann, wie Haut auszusehen – eine Illusion so überzeugend, dass sie fast schon unheimlich wird.

Seine Werkstatt funktionierte wie eine Kunstfabrik: Dutzende von Gehilfen arbeiteten an einem Projekt, aber nur einer signierte. Canova war der erste Künstler-CEO, der sein Genie industrialisierte. Das Ergebnis war Perfektion am Fließband – sehr effizient, aber irgendwie auch seelenlos.

David: Der Propaganda-Picasso

Jacques-Louis David malte Geschichte, noch während sie passierte. Seine "Krönung Napoleons" ist ein Meisterwerk der Schmeichelei – Napoleon sieht darauf aus wie ein antiker Held, obwohl er in Wahrheit ein recht kleiner Korse mit größenwahnsinnigen Tendenzen war. David bewies, dass Realismus und Idealisierung sich nicht ausschließen müssen, wenn man nur geschickt genug lügt.

Davids "Tod des Marat" verwandelte einen Badewannen-Mord in eine säkulare Pietà. Das ist ungefähr so, als würde man einen Verkehrsunfall in eine heroische Oper verwandeln – geschmacklos und genial zugleich. David verstand als einer der ersten, dass Kunst und Politik ein explosives Paar sind.

Ingres: Der Linien-Fetischist

Jean-Auguste-Dominique Ingres war besessen von der perfekten Linie. Seine "Grande Odalisque" hat drei Wirbel zu viel, aber niemanden störte das, weil die Linie so elegant war. Ingres bewies, dass anatomische Korrektheit überbewertet wird, wenn die Ästhetik stimmt. Ein frühes Beispiel für "alternative Fakten" in der Kunst.

Seine Porträts sind von einer kristallinen Klarheit, die jeden Instagram-Filter beschämt. Ingres malte Menschen, wie sie gerne aussehen würden, nicht wie sie tatsächlich aussahen. Das war Schmeichelei als Kunstform – und ziemlich erfolgreich dabei.

Architektur: Tempel für Banker

Der klassizistische Architekt war im Grunde ein Zeitreisender, der griechische Tempel in die Moderne holte. Plötzlich sahen Banken aus wie Parthenon-Filialen, Museen wie Zeus-Residenzen und Gerichtshöfe wie Tempel der Gerechtigkeit. Es war eine Zeit, in der jedes öffentliche Gebäude aussehen musste, als hätte Pericles höchstpersönlich den Bauantrag genehmigt.

Karl Friedrich Schinkel verwandelte Berlin in ein nordisches Athen. Seine Bauten sind so perfekt proportioniert, dass sie wie Lehrbuchillustrationen für "Schöne Architektur" aussehen. Das Problem dabei: Perfektion kann auch ziemlich kalt sein. Schinkels Berlin ist wunderschön, aber man möchte nicht unbedingt darin wohnen.

Die Napoleon-Connection

Napoleon war der beste Marketing-Manager, den der Klassizismus je hatte. Er verstand instinktiv, dass ein Imperium auch ein Corporate Design braucht, und wählte die Antike als sein Markenzeichen. Plötzlich war alles klassisch: die Möbel, die Mode, die Frisuren. Sogar die Kriege wurden antik inszeniert – als moderne Trojaner gegen europäische Koalitionen.

Der Empire-Stil war Klassizismus als Herrschaftsinstrument. Jeder Sessel sollte aussehen wie ein Thron, jeder Tisch wie ein Altar. Napoleon machte aus seinem Wohnzimmer ein Museum und aus seinem Leben eine Legende. Das ist ziemlich beeindruckend für jemanden, der ursprünglich nur Artillerie-Offizier war.

Die deutsche Sonderrolle

Deutschland interpretierte den Klassizismus wie ein Philosophieseminar: gründlich, tiefschürfend und mit einer leichten Tendenz zur Überinterpretation. Während Frankreich klassizistische Politik machte und Italien klassizistische Geschäfte, betrieb Deutschland klassizistische Seelenforschung.

Goethe und Schiller verwandelten den Klassizismus in eine Weltanschauung. Ihre Weimarer Klassik war Kunst als Charakterbildung – sehr Deutsch, sehr ernst, sehr wirksam. Sie bewiesen, dass man auch ohne Napoleon ein klassizistisches Imperium aufbauen kann, nämlich ein geistiges.

Das Problem der Nachahmung

Der Klassizismus hatte ein grundsätzliches Problem: Er wollte zeitlos sein in einer Zeit, die sich rasant veränderte. Während draußen die Industrialisierung begann, malten Künstler drinnen noch griechische Helden. Das war ungefähr so, als würde man heute noch Kavaliersgemälde malen, während draußen die Digitalisierung tobt.

Die klassizistischen Künstler waren Meister der Vergangenheit in einer Gegenwart, die nach vorne drängte. Sie schufen zeitlose Kunst für eine zeitgebundene Welt – ein Widerspruch, der nicht ewig funktionieren konnte.

Das Erbe der Ordnung

Der Klassizismus lehrte uns, dass Ordnung schön sein kann, aber nicht muss. Seine beste Zeit hatte er als Gegenbewegung zum Rokoko-Chaos, seine schwächste als Institution, die sich selbst kopierte. Am Ende war er zu erfolgreich für sein eigenes Wohl – aus der Revolution wurde Routine, aus der Erneuerung Erstarrung.

Heute stehen wir vor klassizistischen Bauten wie vor einem Rätsel: Wie kann etwas so schön und so langweilig zugleich sein? Die Antwort liegt vielleicht darin, dass der Klassizismus das erste Mal war, dass Europa bewusst rückwärts ging, um vorwärts zu kommen. Das war innovativer Konservatismus – ein Konzept, das auch heute noch funktioniert.

Der Klassizismus: Er machte die Antike wieder modern und die Moderne antik – und merkte zu spät, dass das ein Widerspruch ist.

Gefühle über alles: Romantik

Oder: Wie Europa das Herzschmerz-Business erfand

Die Romantik war Europas große emotionale Revolution – der Moment, als die Kunst beschloss, dass Verstand zwar ganz nett sei, aber Gefühl doch viel interessanter. Nach jahrhundertelanger klassizistischer Disziplin brach um 1800 das kollektive Unterbewusstsein durch und rief: "Genug mit der Ordnung, wir wollen Chaos! Aber bitte ästhetisch ansprechendes Chaos."

Es war, als hätte die Aufklärung einen Burnout erlitten und beschlossen, fortan nur noch nach Bauchgefühl zu leben. Die Romantik erfand das Recht auf Irrationalität und machte daraus eine Kunstrichtung. Sehr fortschrittlich für eine Bewegung, die sich ständig nach der Vergangenheit sehnte.

Das Mittelalter: Plötzlich wieder cool

Die Romantiker entdeckten das Mittelalter neu und fanden es plötzlich wahnsinnig attraktiv – wie einen Ex-Partner, den man erst nach der Trennung richtig zu schätzen weiß. Was der Klassizismus als "finster" abgetan hatte, wurde nun als "geheimnisvoll" und "authentisch" gefeiert. Burgruinen waren nicht mehr Schandflecke der Geschichte, sondern malerische Kulissen für schwermütige Träumereien.

Diese selektive Mittelalter-Begeisterung war bemerkenswert: Man wollte die Romantik der Ritterzeit, aber bitte ohne Pest, Leibeigenschaft und mangelnde Körperhygiene. Es war Geschichte als Kostümdrama – schön anzusehen, aber ohne die unangenehmen Realitäten.

Caspar David Friedrich: Der Rücken-Philosoph

Caspar David Friedrich malte Menschen, die stundenlang in die Landschaft starren konnten, ohne dabei an ihr Smartphone zu denken. Seine Rückenfiguren sind Meisterwerke der indirekten Kommunikation – sie zeigen uns nicht, was sie sehen, sondern dass sie sehen. Das ist ungefähr so, als würde man einen Film nur von hinten betrachten und trotzdem die ganze Handlung verstehen.

Friedrichs "Wanderer über dem Nebelmeer" ist das Instagram-Foto der Romantik – nur dass es nicht gelöscht wurde, sondern in die Kunstgeschichte einging. Der einsame Wanderer auf dem Felsen ist die perfekte Metapher für den romantischen Menschen: erhaben, melancholisch und leicht selbstverliebt.

Delacroix: Der Emotions-Terrorist

Eugène Delacroix malte Gefühle mit der Subtilität einer Explosion. Seine "Freiheit führt das Volk" ist politische Propaganda als Kunstwerk – nur dass die Allegorie Brüste hat und dadurch alles viel komplizierter wird. Delacroix verstand, dass Revolution ohne Erotik nur halbe Revolution ist.

Seine Farbexplosionen sahen aus, als hätte jemand einem Regenbogen eine Überdosis Adrenalin verabreicht. Delacroix bewies, dass Pinselstriche sprechen können – und zwar sehr laut. Er war der erste Künstler, der Emotion als Maltechnik einsetzte, lange bevor es Expressionismus gab.

Turner: Der Nebel-Virtuose

Joseph Mallord William Turner löste die Landschaft in Licht und Farbe auf, bis sie fast abstrakt wurde. Seine späten Werke sehen aus, als hätte jemand versucht, einen Sonnenuntergang zu fotografieren, während er auf einem Karussell sitzt. Turner malte nicht die Natur, sondern die Erfahrung der Natur – ein feiner, aber entscheidender Unterschied.

Seine Eisenbahnbilder zeigen die Industrialisierung als romantisches Erlebnis. Dampflokomotiven werden zu modernen Drachen, Geschwindigkeit zur Poesie. Turner war der erste Künstler, der erkannte, dass auch Technik romantisch sein kann, wenn man sie nur richtig beleuchtet.

Géricault: Der Katastrophen-Künstler

Théodore Géricault malte das "Floß der Medusa" und bewies, dass Schiffbruch durchaus fotogen sein kann, wenn man ihn groß genug malt. Sein Riesenbild zeigt Überlebende in heroischer Verzweiflung – Drama auf Kinoleinwand-Format, nur zweihundert Jahre vor dem Kino.

Géricault war besessen von Pferden und Katastrophen, einer Kombination, die vermutlich nicht zufällig ist. Seine Pferde sehen aus, als würden sie permanent kurz vor einem Nervenzusammenbruch stehen – sehr romantisch, sehr Französisch, sehr gefährlich.

Die Nazarener: Deutsche Mittelalter-Nostalgie

Die Nazarener wollten wie mittelalterliche Mönche malen und zogen dafür nach Rom. Das ist ungefähr so, als würde man nach New York ziehen, um Landwirtschaft zu betreiben. Sie gründeten eine Künstlerkommune und lebten wie religiöse Fundamentalisten der Kunst – nur dass ihre Religion die Malerei war.

Ihre Bilder sehen aus wie hochwertige Reproduktionen mittelalterlicher Kunst, nur dass sie im 19. Jahrhundert entstanden. Das war bewusste Anachronismus als Programm – sehr Deutsch, sehr gründlich, sehr verwirrend für die Kunstgeschichte.

Literatur: Die Erfindung des Weltschmerzes

Die romantische Literatur erfand Gefühle, für die es noch keine Worte gab, und dann die Worte dazu. "Weltschmerz", "Fernweh", "Sehnsucht" – das romantische Deutsch wurde zur Lingua franca der Melancholie. Goethe schrieb den "Werther" und löste damit die erste literarische Modewelle der Geschichte aus – plötzlich trugen alle gelbe Westen und lasen Briefe mit Tränen in den Augen.

Byron erfand den romantischen Helden: schön, gefährlich und leicht depressiv. Dieser Typ eroberte die europäischen Salons wie heute Influencer Instagram erobern – nur dass Byron tatsächlich interessant war und echte Abenteuer erlebte, statt sie nur zu inszenieren.

Musik: Beethoven und die Befreiung der Töne

Ludwig van Beethoven sprengte die klassischen Formen und machte aus der Symphonie ein autobiographisches Drama. Seine Neunte ist wie eine musikalische Selbsttherapie-Sitzung – nur dass das Ergebnis die Weltliteratur bereicherte statt nur den Komponisten zu beruhigen.

Die romantische Musik entdeckte, dass Dissonanz schöner sein kann als Harmonie, dass Bruch interessanter ist als Kontinuität. Chopin komponierte Heimweh für Klavier, Schumann vertonte Geisteskrankheit, Liszt erfand den Virtuosen-Kult. Die Musik wurde zur direkten Übertragung von Seelenzuständen – emotionales Streaming im 19. Jahrhundert.

Die Ironie der Anti-Modernität

Das Paradox der Romantik lag darin, dass sie hochmodern war in ihrer Anti-Modernität. Sie erfand die Nostalgie als Kunstform, die Sehnsucht als Programm, die Unzufriedenheit als Lifestyle. Die Romantiker waren die ersten, die erkannten, dass Fortschritt auch Verlust bedeutet – eine sehr moderne Erkenntnis.

Gleichzeitig erfanden sie die Künstler-Bohème, den Geniekult und die Idee, dass wahre Kunst leiden muss. Das sind alles sehr romantische Konzepte, die bis heute unser Bild vom "echten" Künstler prägen. Die Romantik machte das Klischee des gequälten Genies gesellschaftsfähig.

Das Ende in der Bürgerlichkeit

Die Romantik endete dort, wo alle Revolutionen enden: in der Bürgerlichkeit. Was als Rebellion gegen die Ordnung begann, wurde selbst zur Ordnung. Aus dem Sturm und Drang wurde Biedermeier, aus der Weltflucht wurde Sonntagsspaziergang, aus der großen Sehnsucht wurde gemütliche Nostalgie.

Das Erbe der Gefühle

Die Romantik lehrte uns, dass Emotion ein Wert an sich ist, auch wenn sie zu nichts führt. Sie erfand die schöne Nutzlosigkeit als Kunstkategorie und machte aus der Sehnsucht eine Profession. Das war ziemlich vorausschauend für eine Bewegung, die sich ständig rückwärts orientierte.

Heute leben wir in einer neuen Romantik – nur dass unsere Ruinen Shopping Malls sind und unsere Sehnsucht sich auf Wi-Fi bezieht. Aber das Grundprinzip ist dasselbe: das Gefühl über den Verstand zu stellen und dabei zu vergessen, dass beide zusammengehören.

Die Romantik: Sie machte aus dem Herzschmerz eine Kunstrichtung und aus der Melancholie ein Geschäftsmodell.

Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit: Realismus

Oder: Wie die Kunst das Lügen verlehrte

Der Realismus war Europas großer Realitäts-Check. Nach Jahrhunderten romantischer Verklärung und klassizistischer Idealisierung beschloss die Kunstwelt um 1850: "Schluss mit dem Theater, wir malen jetzt, was ist, nicht was sein sollte!" Es war, als hätte jemand bei einer Kostümparty plötzlich gerufen: "Alle Masken runter!" – nur dass niemand so recht wusste, wie das eigene Gesicht darunter aussah.

Das Wort "Realismus" klingt so unschuldig, als ginge es nur um ein bisschen mehr Ehrlichkeit. Tatsächlich war es eine ästhetische Revolution, die das gesamte Kunstverständnis auf den Kopf stellte. Plötzlich war das Hässliche schön, das Niedrige erhaben und das Alltägliche kunstwürdig. Das war ungefähr so radikal, als würde heute jemand vorschlagen, nur noch ungeschminkte Selfies zu posten.

Courbet: Der Provokateur vom Dienst

Gustave Courbet war der erste Künstler, der bewusst schockierte – nicht durch Nacktheit oder Blasphemie, sondern durch Ehrlichkeit. Seine "Steinklopfer" zeigen zwei Arbeiter bei der Arbeit, ohne heroische Überhöhung oder romantische Verklärung. Das war für das 19. Jahrhundert etwa so skandalös, wie heute eine ungefilterte Dokumentation über Büroalltag zu drehen.

Courbets "Begräbnis in Ornans" war der erste Kunstskandal der Moderne: Ein riesiges Gemälde, das zeigt, wie gewöhnliche Leute einen gewöhnlichen Menschen begraben. Keine Götter, keine Helden, keine Symbolik – nur Menschen beim Menschsein. Das Publikum war empört. Wie konnte man nur so ehrlich sein?

Millet: Der Landleben-Romantiker

Jean-François Millet entdeckte die Poesie der Plackerei. Seine "Ährenleserinnen" zeigen Bauernfrauen bei der Nachlese – eine Tätigkeit, die ungefähr so glamourös ist wie Staubsaugen, aber bei Millet aussieht wie ein sakraler Akt. Er bewies, dass man auch körperliche Arbeit verklären kann, ohne zu lügen.

Millets "Angelus" wurde zum Inbegriff ländlicher Frömmigkeit, obwohl es eigentlich nur zwei Bauern beim Beten zeigt. Manchmal reicht es, das Selbstverständliche zu zeigen, um das Außergewöhnliche sichtbar zu machen. Millet war ein Meister dieser paradoxen Kunst.

Daumier: Der Karikaturen-Philosoph

Honoré Daumier zeichnete die Gesellschaft, wie sie wirklich war – und machte sie dadurch noch grotesker, als sie ohnehin schon war. Seine Lithographien sind Sozialkritik mit spitzem Stift, Journalismus als Kunstform. Er erfand den politischen Cartoon und bewies, dass Humor die schärfste Waffe gegen Heuchelei ist.

Daumiers "Rue Transnonain" zeigt die Brutalität staatlicher Gewalt ohne jeden ästhetischen Filter. Das war Reportage-Kunst – ehrlich, direkt und politisch explosiv. Daumier bewies, dass Kunst auch Anklage sein kann, ohne aufzuhören, Kunst zu sein.

Die Fotografie: Der unerbittliche Konkurrent

1839 wurde die Fotografie erfunden und stellte plötzlich die Grundfrage: Wozu braucht man noch Maler, wenn Maschinen die Realität perfekt abbilden können? Die Antwort der Realisten war verblüffend: Sie malten noch realistischer als die Fotografie. Sie bewiesen, dass menschliche Augen mehr sehen können als Objektive – nämlich die Bedeutung hinter dem Sichtbaren.

Die frühe Fotografie war technisch begrenzt und ästhetisch naiv. Die realistischen Maler nutzten diese Schwächen und zeigten, dass Kunst auch bei größter Naturtreue immer noch Interpretation ist. Sie erfanden den Hyperrealismus, bevor es Kameras gab, die ihm gewachsen waren.

Menzel: Der deutsche Detektiv

Adolph Menzel beobachtete das 19. Jahrhundert mit der Akribie eines Forensikers. Seine Bilder sind Vollbeweise für das Leben seiner Zeit – jedes Kleidungsstück sitzt korrekt, jeder Gegenstand ist historisch verbürgt, jede Lichtstimmung ist physikalisch plausibel. Menzel malte Geschichte als Gegenwart und Gegenwart als Geschichte.

Seine "Eisenwalzwerk" zeigt Industriearbeiter bei der Arbeit mit der gleichen Würde, mit der andere Künstler Könige porträtierten. Das war Demokratie mit dem Pinsel – jeder Mensch kunstwürdig, jede Tätigkeit bildwürdig. Sehr egalitär für einen Hofmaler.

Russland: Realismus als Widerstand

Die russischen Realisten machten aus der Wahrhaftigkeit ein politisches Programm. Ilja Repin malte "Die Wolgatreidler" und verwandelte Sklavenarbeit in ein Monumentalgemälde. Das war Anklage als Altarbild – sehr russisch, sehr wirkungsvoll, sehr gefährlich für die Machthaber.

Russischer Realismus war nie nur ästhetisch, sondern immer auch ethisch. Diese Künstler malten nicht nur die Wahrheit, sie forderten Gerechtigkeit. Das war Kunst als Gesellschaftskritik – eine Tradition, die in Russland bis heute Konsequenzen hat.

Amerika: Der Frontier-Realismus

Die amerikanischen Realisten entdeckten ihr eigenes Land und fanden es erstaunlich malerisch. Thomas Eakins malte Ruderer und Boxer mit der gleichen Sorgfalt, mit der Europäer Göttinnen und Helden darstellten. Winslow Homer zeigte das raue Leben der Fischer und Farmer ohne romantische Verklärung.

Amerikanischer Realismus war optimistischer als der europäische – schließlich war Amerika selbst ein realistisches Experiment. Hier musste man die Wahrheit nicht gegen die Tradition durchsetzen, sondern konnte sie gleich als Fundament verwenden.

Die Ironie der Objektivität

Das Paradox des Realismus lag in seinem Subjektivitätsanspruch. Jeder Realist malte "die Wahrheit", aber jeder malte eine andere. Courbet sah Klassenkampf, Millet sah Spiritualität, Menzel sah Geschichte. Die Realität erwies sich als erstaunlich vielfältig, je nachdem, wer hinschaute.

Der Realismus bewies, dass es keine neutrale Beobachtung gibt. Selbst die ehrlichste Darstellung ist immer noch eine Interpretation. Das war eine wichtige Erkenntnis, auch wenn sie das eigene Programm unterlief.

Das Ende einer Illusion

Der Realismus endete, als die Realität zu komplex wurde, um sie noch malen zu können. Die Moderne brachte so viele neue Phänomene hervor – Elektrizität, Automobile, Psychoanalyse –, dass die traditionelle Malerei nicht mehr mithalten konnte. Die Impressionisten erkannten das Problem und lösten es elegant: Sie malten nicht mehr die Dinge, sondern das Licht, das auf die Dinge fiel.

Das Erbe der Ehrlichkeit

Der Realismus lehrte uns, dass Kunst nicht schöner sein muss als das Leben, aber wahrer. Er erfand die ästhetische Verantwortung und machte aus der Wahrhaftigkeit eine Kunsttugend. Das war revolutionär für eine Disziplin, die jahrhundertelang hauptsächlich geschmeichelt und idealisiert hatte.

Heute, in Zeiten von Deepfakes und Instagram-Filtern, wirkt der Realismus fast schon subversiv. Die Idee, die Welt zu zeigen, wie sie ist, statt wie sie sein könnte, ist wieder aktuell geworden. Manchmal braucht es einen Umweg über die Vergangenheit, um die Gegenwart zu verstehen.

Am Ende war der Realismus vielleicht die ehrlichste aller Kunstepochen: Er gab zu, dass er lügt (denn auch realistische Kunst ist immer noch Kunst), log aber so überzeugend, dass es wie Wahrheit aussah.

Der Realismus: Er hielt der Kunst den Spiegel vor und es gefiel ihm nicht immer, was er sah – malte es aber trotzdem.