Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: EHS

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

Les artistes et les penseurs sont comme des lyres infiniment délicates et sonores. Et les vibrations que tirent d’eux les circonstances de chaque époque se prolongent chez tous les autres mortels. Sans doute les hommes capables de goûter de très belles œuvres d’art sont rares ; et, d’ailleurs, dans les musées ou même sur les places publiques elles ne sont regardées que par un nombre restreint de spectateurs. Mais les sentiments qu’elles contiennent ne finissent pas moins par s’infiltrer jusque dans la foule. Au-dessous des génies, en effet, d’autres artistes de moindre envergure reprennent et vulgarisent les conceptions des maîtres ; les écrivains sont influencés par les peintres, comme ceux-ci le sont par les littérateurs : il y a un continuel échange de pensées entre tous les cerveaux d’une génération ; les journalistes, les romanciers populaires, les illustrateurs, les dessinateurs d’images mettent à la portée de la multitude les vérités que de puissantes intelligences ont découvertes. C’est comme un ruissellement spirituel, comme un jaillissement qui se déverse en de multiples cascades, jusqu’à former la grande nappe mouvante qui représente la mentalité d’un temps.

Et il ne faut pas dire, comme on en a l’habitude, que les artistes ne font que refléter les sentiments de leur milieu. Ce serait déjà beaucoup. Car il n’est pas inopportun de présenter aux autres hommes un miroir pour les aider à se connaître. Mais ils font davantage. Certes, ils puisent largement au fonds commun amassé par la tradition, mais ils accroissent aussi ce trésor. Ils sont vraiment des inventeurs et des guides.

À PROPOS DES AUTEURS

Auguste Rodin, né à Paris en 1840 et mort en 1917, est l’un des sculpteurs français majeurs du XIXe siècle et un pionnier de la sculpture moderne. Son œuvre, marquée par le réalisme, le romantisme et l’impressionnisme, explore la sensualité, la douleur et la lumière. Compagnon de Camille Claudel, Rodin laisse une œuvre prolifique et puissante. Né dans un foyer modeste mais stable, il reçoit une éducation religieuse et découvre tôt sa passion pour l’art, notamment lors d’un séjour à Beauvais.

Paul Valentin Gsell, né le 24 janvier 1870 à Meudon (Hauts-de-Seine) et mort le 19 avril 1947 à Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) est un écrivain et critique d'art français qui a terminé sa carrière professionnelle en tant qu'Inspecteur général des Bibliothèques de Paris et de la Seine.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 169

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

L’Art, ou l’utilité des artistes

L’Art

ou l’utilité des artistes

Auguste Rodin

Entretiens réunis par Paul Gsell

Humanités et Sciences

Préface

Au-dessusdu hameau du Val-Fleury qui dépend de Meudon, un groupe de pittoresques constructions couronnent une colline.

On devine qu’elles appartiennent à un artiste, car elles ravissent les regards.

C’est là en effet qu’Auguste Rodin a fixé son séjour.

Un pavillon Louis XIII en briques rouges et en pierres de taille, avec un toit à pignon élevé, lui sert d’habitation.

À côté, est une vaste rotonde précédée d’un portique à colonnes. C’est celle qui, en 1900, abritait l’Exposition particulière de ses œuvres à l’angle dupont de l’Alma. Comme elle lui plaisait, il l’a fait réédifier sur ce nouvel emplacement et il l’utilise comme atelier.

Un peu plus loin et tout au bord de l’escarpement qui, sur ce point, limite la colline, on voit un château du dix-huitième siècle ou plutôt seulement une façade, un beau portail à fronton triangulaire, encadrant une grille en fer forgé.

Ces diverses constructions émergent d’un verger idyllique.

Le site est certainement un des plus enchanteurs des environs de Paris. La nature l’avait profilé avec beaucoup d’agrément, et le statuaire qui s’y est établi, a, depuis plus d’une vingtaine d’années, paré ce lieu de tous les embellissements que lui suggérait son goût.

⁂

L’an dernier, à la fin d’une lumineuse journée de mai, comme je me promenais avec Auguste Rodin sous les arbres qui ombragent sa charmante colline, je lui confiai mon désir d’écrire sous sa dictée ses propos sur l’Art. Il sourit.

— Quel original vous faites ! me dit-il. Vous vous intéressez donc encore à l’art. C’est une préoccupation qui n’est guère de notre temps.

Aujourd’hui les artistes et ceux qui les aiment font l’effet d’animaux fossiles. Figurez-vous un megatherium ou un diplodocus se promenant dans les rues de Paris. Voilà l’impression que nous devons produire sur nos contemporains.

Notre époque est celle des ingénieurs et des usiniers, mais non point celle des artistes.

L’on recherche l’utilité dans la vie moderne : l’on s’efforce d’améliorer matériellement l’existence : la science invente tous les jours de nouveaux procédés pour alimenter, vêtir ou transporter les hommes : elle fabrique économiquement de mauvais produits pour donner au plus grand nombre des jouissances frelatées : il est vrai qu’elle apporte aussi des perfectionnements réels à la satisfaction de tous nos besoins.

Mais l’esprit, mais la pensée, mais le rêve, il n’en est plus question. L’art est mort.

L’art, c’est la contemplation. C’est le plaisir de l’esprit qui pénètre la nature et qui y devine l’esprit dont elle est elle-même animée. C’est la joie de l’intelligence qui voit clair dans l’univers et qui le recrée en l’illuminant de conscience. L’art, c’est la plus sublime mission de l’homme, puisque c’est l’exercice de la pensée qui cherche à comprendre le monde et à le faire comprendre.

Mais aujourd’hui l’humanité croit pouvoir se passer d’art. Elle ne veut plus méditer, contempler, rêver : elle veut jouir physiquement. Les hautes et les profondes vérités lui sont indifférentes : il lui suffit de contenter ses appétits corporels. L’humanité présente est bestiale : elle n’a que faire des artistes.

L’art, c’est encore le goût. C’est, sur tous les objets que façonne un artiste, le reflet de son cœur. C’est le sourire de l’âme humaine sur la maison et sur le mobilier… C’est le charme de la pensée et du sentiment incorporé à tout ce qui sert aux hommes. Mais combien sont-ils ceux de nos contemporains qui éprouvent la nécessité de se loger ou de se meubler avec goût ? Autrefois, dans la vieille France, l’art était partout. Les moindres bourgeois, les paysans même ne faisaient usage que d’objets aimables à voir. Leurs chaises, leurs tables, leurs marmites, leurs brocs étaient jolis. Aujourd’hui l’art est chassé de la vie quotidienne. Ce qui est utile, dit-on, n’a pas besoin d’être beau. Tout est laid, tout est fabriqué à la hâte et sans grâce par des machines stupides. Les artistes sont les ennemis.

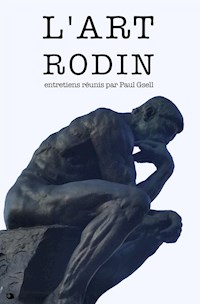

LE PENSEUR, par A. Rodin (Cliché Bulloz).

Ah ! mon cher Gsell, vous voulez noter les songeries d’un artiste. Laissez-moi vous regarder : vous êtes un homme vraiment extraordinaire !

— Je sais, lui dis-je, que l’art est le moindre souci de notre époque. Mais je souhaite que ce livre soit comme une protestation contre les idées d’aujourd’hui. Je souhaite que votre voix réveille nos contemporains et leur fasse comprendre leur crime de laisser se perdre la meilleure part de notre héritage national : l’amour éperdu de l’Art et de la Beauté.

— Les dieux vous entendent ! fit Rodin.

⁂

Nous longeons la rotonde qui sert d’atelier. Sous le péristyle, sont abrités maints souvenirs antiques. Une petite vestale à demi voilée fait face à un grave orateur drapé dans une toge et, non loin d’eux, un amour chevauche tyranniquement un monstre marin. Au milieu de ces figures, deux colonnes corinthiennes d’une grâce charmante érigent leurs fûts de marbre rose. La réunion de ces précieux fragments révèlela dévotion de mon hôte pour la Grèce et pour Rome.

Sur le bord d’un bassin profond, somnolent deux beaux cygnes. À notre passage ils déroulent leur long col et font entendre un sifflement de colère. Et comme leur sauvagerie me pousse à dire que cette espèce d’oiseaux est dépourvue d’intelligence.

— Ils ont celle des lignes et cela suffit ! réplique Rodin en riant.

De place en place, l’on aperçoit sous les ombragesde petits autels cylindriques en marbre ornés de guirlandes et de bucranes. Sous une tonnelle qu’enveloppe la chevelure d’un sophora, un jeune Mithra sans tête immole un taureau sacré. À un rond-point un Éros dort sur une peau de lion : le sommeil a dompté celui qui dompte les fauves.

— Ne vous semble-t-il pas, me dit Rodin, que la verdure est le cadre le mieux approprié à la sculpture antique ? Ce petit Éros assoupi, ne dirait-on pas qu’il est le dieu de ce jardin ? Sa chair potelée est sœur de cette feuillée diaphane et luxuriante. Les artistes grecs aimaient tant la nature que leurs œuvres y baignent comme dans leur élément.

Qu’on note cet état d’esprit. D’habitude on place des statues dans un jardin pour l’embellir : Rodin, c’est pour embellir les statues. C’est que la Nature est toujours pour lui la souveraine maîtresse et la perfection infinie.

Une amphore grecque, en argile rose, qui vraisemblablement a passé des siècles au fond de la mer, car elle est incrustée de charmantes végétations madréporiques, repose sur le sol, appuyée contre un pied de buis. Elle paraît avoir été abandonnée là et cependant elle ne pourrait se présenter avec plus de grâce : car le naturel est le goût suprême.

Plus loin, l’on voit un joli torse de Vénus. Les seins en sont cachés par un mouchoir noué derrière le dos. Involontairement, l’on songe à quelque Tartuffe qui par pudeur aurait cru devoir couvrir des attraits trop impressionnants :

Par de pareils objets les âmes sont blessées

Et cela fait venir de coupables pensées…

Mais assurément mon hôte n’a rien de commun avec le protégé d’Orgon. Lui-même m’apprend quelle a été son idée :

— J’ai attaché ce linge sur la poitrine de cette statue, me dit-il, parce que cette partie est moins belle que le reste.

Puis par une porte dont il tire le verrou, il me fait passer sur la terrasse où il a élevé la façade dix-huitième siècle dont j’ai déjà parlé.

De près, cette noble architecture est imposante : c’est un majestueux portique monté sur huit marches : au fronton supporté par des colonnes, est sculptée une Thémis entourée d’Amours.

— Naguère, me dit mon hôte, ce beau château s’élevait sur la pente d’un coteau voisin, à Issy. Il m’arrivait souvent de l’admirer en passant. Mais des marchands de terrains l’achetèrent et le démolirent.

À ce moment, un éclair de fureur traverse son regard.

— Vous ne sauriez imaginer, continue-t-il, quelle horreur me saisit quand je vis s’accomplir ce crime. Jeter à bas ce radieux édifice ! Cela me fit le même effet que si devant moi ces malfaiteurs avaient éventré une belle vierge !

Une belle vierge ! Rodin prononce ces mots avec un accent de piété profonde. On sent que le corps blanc et ferme de la jeune fille est pour lui le chef-d’œuvre de la création, la merveille des merveilles !

Il poursuit :

— Je demandai à ces sacrilèges de ne point disperser les matériaux et de me les vendre. Ils y consentirent. Je fis transporter toutes ces pierres ici pour les rajuster tant bien que mal. Malheureusement, comme vous le voyez, je n’ai encore relevé qu’une muraille.

En effet dans son désir de se procurer sans délai une vive jouissance artistique, Rodin s’est abstenu de suivre la méthode habituelle et logique qui consiste à faire monter à la fois toutes les parties d’un bâtiment. Il n’a jusqu’à présent remis sur pied qu’une face de son château, et quand on s’avance pour regarder à travers la grille de l’entrée, l’on ne voit que de la terre battue sur laquelle des alignements de pierres indiquent le plan du bâtiment à reconstruire. Château pour les yeux… château d’artiste !

— Vraiment, murmure mon hôte, ces architectes anciens étaient de fiers hommes !… surtout quand on les compare à leurs indignes successeurs d’aujourd’hui !

Ce disant, il m’attire sur un point de la terrasse d’où le profil de pierre lui semble le plus beau.

— Comme cette silhouette, dit-il, échancre harmonieusement le ciel argenté et comme elle domine hardiment la jolie vallée qui se creuse au-dessous de nous.

ÈVE, par A. Rodin (Cliché Bulloz).

Le voilà plongé dans l’extase. Il enveloppe d’un regard amoureux le monument et le paysage.

Du lieu élevé où nous nous trouvons, nos yeux embrassent une immense étendue. Là-bas la Seine, où se mirent des rangées de hauts peupliers, trace une grande boucle d’argent en s’enfuyant vers le robuste pont de Sèvres… Plus loin, c’est le blanc clocher de Saint-Cloud adossé à une colline verdoyante, ce sont les hauteurs bleuâtres de Suresnes, c’est le Mont Valérien qu’estompe une brume de rêve.

À droite, Paris, le gigantesque Paris déploie jusqu’aux limites du ciel le semis de ses innombrables maisons, si petites dans l’éloignement quelles tiendraient, semble-t-il, dans le creux de la main ; Paris, vision monstrueuse et sublime, colossal creuset où bouillonnent sans cesse et pêle-mêle, plaisirs, douleurs, forces actives, fièvres d’idéal !

Chapitre I

LE RÉALISME DANS L’ART

À l’extrémité de la longue rue de l’Université, tout près du Champ-de-Mars, en un vrai coin de province désert et monastique, se trouve le Dépôt des Marbres.

Dans une vaste cour envahie par l’herbe, dorment de lourds blocs grisâtres, offrant par places des cassures fraîches d’une blancheur givrée. Ce sont les marbres que l’État tient en réserve pour les sculpteurs qu’il honore de ses commandes.

Sur l’un des côtés de cette cour, s’alignent une dizaine d’ateliers qui ont été concédés à différents statuaires. Petite cité artistique merveilleusement calme, qui semble un béguinage d’un genre nouveau.

Rodin occupe deux de ces cellules. L’une abrite sa Porte de l’Enfer moulée en plâtre et saisissante dans son inachèvement. Il travaille dans l’autre.

Plus d’une fois, j’ai été lui rendre visite en ce lieu, le soir, alors qu’il terminait sa journée de noble labeur. Prenant une chaise, j’attendais le moment où la nuit le forcerait à s’arrêter : et je le regardais à l’œuvre. Le désir de mettre à profit les derniers rayons du jour lui donnait la fièvre.

Je le revois pétrissant dans la glaise de petites ébauches rapides. C’est un jeu auquel il se complaît dans l’intervalle des soins plus patients qu’il donne à de grandes figures. Ces esquisses lancées d’un jet le passionnent, parce qu’elles lui permettent de saisir au vol de beaux gestes dont la vérité fugitive pourrait échapper à une étude plus approfondie, mais plus lente.

Bas-relief de la PORTE DE L’ENFER

Bas-relief de la PORTE DE L’ENFER

Sa méthode de travail est singulière.

Dans son atelier circulent ou se reposent plusieurs modèles nus, hommes et femmes.

Rodin les paie pour qu’ils lui fournissent constamment l’image de nudités évoluant avec toute la liberté de la vie. Il les contemple sans cesse, et c’est ainsi qu’il s’est familiarisé de longue date avec le spectacle des muscles en mouvement. Le nu qui pour les modernes est une révélation exceptionnelle, et qui, même pour les sculpteurs, n’est généralement qu’une apparition dont la durée se limite à la séance de pose, est devenu pour Rodin une vision habituelle. Cette connaissance coutumière du corps humain, que les anciens Grecs acquéraient à contempler les exercices de la palestre, le lancement du disque, les luttes au ceste, le pancrace et les courses à pied et qui permettait à leurs artistes de parler naturellement le langage du nu, l’auteur du Penseur se l’est assurée par la présence continuelle d’êtres humains dévêtus qui vont et viennent sous ses yeux. Il est arrivé de cette façon à déchiffrer l’expression des sentiments sur toutes les parties du corps.

Le visage est généralement considéré comme le seul miroir de l’âme ; la mobilité des traits de la face nous semble l’unique extériorisation de la vie spirituelle.

En réalité, il n’est pas un muscle du corps qui ne traduise les variations intérieures. Tous disent la joie ou la tristesse, l’enthousiasme ou le désespoir, la sérénité ou la fureur… Des bras qui se tendent, un torse qui s’abandonne sourient avec autant de douceur que des yeux ou des lèvres. Mais pour pouvoir interpréter tous les aspects de la chair, il faut s’être entraîné patiemment à épeler et à lire les pages de ce beau livre. C’est ce que firent les maîtres antiques aidés par les mœurs de leur civilisation. C’est ce qu’a refait Rodin de nos jours par la force de sa volonté.

Il suit du regard ses modèles ; il savoure silencieusement la beauté de la vie qui joue en eux ; il admire la souplesse provocante de telle jeune femme qui s’incline pour ramasser un ébauchoir, la grâce délicate de telle autre qui étire ses bras en soulevant sa chevelure d’or au-dessus de sa tête, la nerveuse vigueur d’un homme qui marche, et quand celui-ci ou celles-là donnent un mouvement qui lui plaît, il demande que cette pose soit gardée. Alors vite il prend son argile… et une maquette est bientôt sur pied ; puis avec autant de promptitude, il passe à une autre qu’il façonne de même.

Certain soir, quand la nuit eut commencé à feutrer l’atelier de traits d’ombre, et tandis que les modèles se rhabillaient derrière des paravents, je m’entretins avec le maître de sa méthode artistique.

JEUNE FEMME, par A. Rodin (Cliché Bulloz).

— Ce qui m’étonne chez vous, lui dis-je, c’est que vous agissez tout autrement que vos confrères. Je connais beaucoup d’entre eux et je les ai vus au travail. Ils font monter le modèle sur le piédestal qu’on nomme la table et ils lui commandent de prendre telle ou telle pose. Le plus souvent même ils lui plient ou lui allongent les bras et les jambes à leur guise, ils lui inclinent ou lui redressent le torse et la tête suivant leur désir, tout à fait comme s’il s’agissait d’un mannequin articulé. Puis ils se mettent à la besogne.

Vous, au contraire, vous attendez que vos modèles prennent une attitude intéressante, pour la reproduire. Si bien que c’est vous qui paraissez être à leurs ordres plutôt qu’eux aux vôtres.

Rodin, qui était en train d’envelopper ses figurines de linges mouillés, me répondit doucement :

— Je ne suis pas à leurs ordres, mais à ceux de la Nature.

Mes confrères ont sans doute leurs raisons pour travailler comme vous venez de le dire. Mais, en violentant ainsi la Nature, et en traitant des créatures humaines comme des poupées, ils risquent de produire des œuvres artificielles et mortes.

Quant à moi, chasseur de vérité et guetteur de vie, je me garde d’imiter leur exemple. Je prends sur le vif des mouvements que j’observe, mais ce n’est pas moi qui les impose.

ÈVE, par A. Rodin (Cliché Bulloz).

DANAÏADE, par A. Rodin (Cliché Bulloz).

Même lorsqu’un sujet que je traite me contraint à solliciter d’un modèle une attitude déterminée, je la lui indique, mais j’évite soigneusement de le toucher pour le placer dans cette pose, car je ne veux représenter que ce que la réalité m’offre spontanément.

En tout j’obéis à la Nature et jamais je ne prétends lui commander. Ma seule ambition est de lui être servilement fidèle.

— Pourtant, fis-je avec quelque malice, ce n’est point la Nature telle quelle que vous évoquez dans vos œuvres.

Il s’arrêta brusquement de manier les bandelettes humides :

— Si fait, telle quelle ! répondit-il en fronçant le sourcil.

— Vous êtes obligé de la changer…

— En aucune façon ! Je me maudirais de le faire !

— Mais enfin la preuve que vous la changez, c’est que le moulage ne donnerait pas du tout la même impression que votre travail.

Il réfléchit un court moment et me dit :

— C’est juste ! mais c’est que le moulage est moins vrai que ma sculpture.

Car il serait impossible à un modèle de conserver une attitude vivante pendant tout le temps qu’on mettrait à le mouler. Tandis que moi je garde dans ma mémoire l’ensemble de la pose et je demande sans cesse au modèle de se conformer à mon souvenir.

Il y a mieux.

Le moulage ne reproduit que l’extérieur ; moi je reproduis en outre l’esprit, qui certes fait bien aussi partie de la Nature.

Je vois toute la vérité et non pas seulement celle de la surface.

J’accentue les lignes qui expriment le mieux l’état spirituel que j’interprète.

Ce disant, il me montrait sur une selle près de moi une de ses plus belles statues, un jeune homme à genoux qui lève vers le ciel des bras suppliants. Tout son être est tiré par l’angoisse. Le corps se renverse. Le thorax s’enfle, le cou se tend avec désespoir, et les mains sont comme projetées vers quelque être de mystère auquel elles voudraient se raccrocher.

— Tenez ! me dit Rodin, j’ai accusé la saillie des muscles qui traduisent la détresse. Ici, ici, là… j’ai exagéré l’écartèlement des tendons qui marquent l’élan de la prière…

APPEL SUPRÊME, par A. Rodin

Et du geste, il soulignait les parties les plus nerveuses de son œuvre.

— Je vous tiens, maître ! fis-je ironiquement : vous dites vous-même que vous avez accusé, accentué, exagéré. Vous voyez donc bien que vous avez changé la Nature.

Il se mit à rire de mon obstination.

— Eh bien non ! répondit-il, je ne l’ai pas changée. Ou plutôt, si je l’ai fait, c’était sans m’en douter sur le moment même. Le sentiment, qui influençait ma vision, m’a montré la Nature telle que je l’ai copiée…

Si j’avais voulu modifier ce que je voyais, et faire plus beau, je n’aurais rien produit de bon.

Un instant après, il reprit :

— Je vous accorde que l’artiste n’aperçoit pas la Nature comme elle apparaît au vulgaire, puisque son émotion lui révèle les vérités intérieures sous les apparences.

Mais enfin le seul principe en art est de copier ce que l’on voit. N’en déplaise aux marchands d’esthétique, toute autre méthode est funeste. Il n’y a point de recette pour embellir la Nature.

Il ne s’agit que de voir.

Oh ! sans doute, un homme médiocre en copiant ne fera jamais une œuvre d’art : c’est qu’en effet il regarde sans voir, et il aura beau noter chaque détail avec minutie, le résultat sera plat et sans caractère. Mais le métier d’artiste n’est pas fait pour les médiocres et à ceux-là les meilleurs conseils ne sauraient donner le talent.

L’artiste au contraire voit : c’est-à-dire que son œil enté sur son cœur lit profondément dans le sein de la Nature.

Voilà pourquoi l’artiste n’a qu’à en croire ses yeux.

INVOCATION, par A. Rodin (Cliché Bulloz).