Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Mols

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

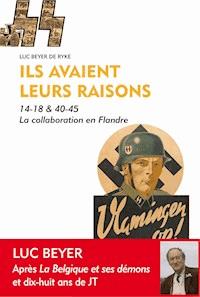

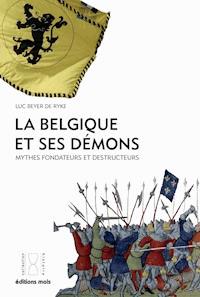

Un ouvrage historique qui retrace les fondements mythologiques de la Belgique.

L'histoire de Belgique, dont l'indépendance ne remonte qu'à 1830, est orchestrée autour de grands événements antérieurs à sa naissance progressivement transformés en mythes dont l'influence est d'autant plus grande que leur interprétation relève de l'imaginaire. Le rêve lotharingien, la grande Bourgogne, à un degré moindre l’orangisme et, plus que tout, le nationalisme flamand et la bataille des Éperons d’or constituent ainsi les alluvions des siècles, des passions et des déchirements que l'unité de la Belgique et la monarchie ne suffisent plus à contenir…

Découvrez, dans cet ouvrage historique fourni, les myhtes fondateurs et destructeurs de la Belgique, chers à certains élus politiques qui rêvent d'une Belgique forte comme jadis.

EXTRAIT

Les mythes qui influencent, pour la fonder ou la détruire, la Belgique se chevauchent. Ils ne connaissent pas la ligne claire chère à Hergé, celle qui aiderait à une classification cartésienne. L’exemple en est offert par l’orangisme. Fidèle à ma démarche, j’en évoque les prémices. En quelques traits.

À la période bourguignonne succède le règne de Charles Quint. Sa naissance gantoise fit qu’on lui pardonna beaucoup. Même s’il s’est allié de manière éphémère à François Ier, son adversaire de toujours, pour traverser la France et châtier les Gantois rebelles… une fois de plus, encore et encore, la persistance du bras de fer entre les villes et le pouvoir. Là aussi, il y a un fil d’Ariane qui relie les Éperons d’or, la fronde rude contre les ducs et maintenant contre l’empereur. Parallèlement une ombre se profile, s’étend et va tout envahir. La Réforme gagne du terrain. Les défenseurs de l’ordre catholique se raidissent. Charles Quint se trouve en première ligne. Il promulgue des édits que l’on appelle placards.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Ancien présentateur du journal télévisé de la RTBF, à deux reprises parlementaire européen,

Luc Beyer de Ryke, francophone de Flandre, fut également élu au conseil provincial et municipal de la ville de Gand. Observateur de la vie politique amoureux de l’histoire, il brosse ici une très belle analyse des courants sous-jacents qui font de la Belgique un souffle au cœur et l’épicentre des incertitudes européennes pour les années à venir.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 200

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LA BELGIQUE ET SES DÉMONS

Luc Beyer de Ryke

LA BELGIQUE ET SES DÉMONS

Mythes fondateurs et destructeurs

édition molsFrançois-Xavier de Guibert

Du même auteur

Théo Lefèvre, Éditions Pierre de Meyer.

Le Tiercé Belgique, Éditions Arts ert Voyages.

L’Outre-mer portugais en procès, Éditions Pierre de Méyère.

Afrique noire, Pouvoir blanc, Éditions Pierre de Meyer.

Vagabondages (autobiographie), Éditions Didier Hatier.

Tocsin pour la Belgique, Éditions François-Xavier de Guibert.

Les lys de Flandre, Éditions François-Xavier de Guibert.

Chemins d’Orient, Éditions François-Xavier de Guibert.

La Belgique en sursis, Éditions François-Xavier de Guibert.

© Éditions Mols, 2011

ISBN : 978-2-87402-131-2

ISBN epub : 978-2-87402-242-5

© Éditions François-Xavier de Guibert, 2011

ISBN : 978-2-7554-0461-6

À mon pays, la BelgiqueÀ la terre de ma naissance, la FlandreÀ ma langue, le Français

Prologue

La Belgique existe-t-elle ? Si la réponse est affirmative, elle sera suivie d’une seconde interrogation. Continuerat-elle à exister ?

Là, nous ne trouverons qu’hésitation et incertitude.

Au lieu de parler de Belgique au singulier, je crois qu’il convient de la nommer au pluriel. Sans aller jusqu’à dire qu’il y a autant de Belgique que de Belges, ce qui serait une boutade, il est par contre évident que les conceptions peuvent différer sensiblement et s’opposer.

S’il prenait l’envie de paraphraser de Gaulle et de dérouler un verbe fleuri, inspiré, pour se faire « une certaine idée » de la Belgique, le présomptueux deviendrait aussitôt un émule de saint Sébastien criblé de flèches. On pourra rétorquer que « l’idée » du Général ne coïncidait pas nécessairement avec celle de Jacques Duclos, de Pierre Mendès-France et même d’Antoine Pinay, l’homme au petit chapeau. C’est vrai.

Mais aussi éloignées fussent les idéologies, hier, aujourd’hui, et, je pense pouvoir prophétiser, demain, aucun gouvernement français, de gauche comme de droite, ne remet en cause l’identité nationale. On peut certes différer sur le concept d’identité, sur la manière d’être ou de devenir français, mais la France, elle, n’est pas remise en question. Si elle l’est, c’est aux marges. La Belgique, par contre, vit une contestation existentielle. Les Belges ne tiennent pas tous le drapeau belge pour leur. Il faut peut-être en rechercher les raisons bien au-delà de la crise actuelle. C’est le propos de ce livre. J’ai tenté l’entreprise difficile de mettre à nu les racines de l’arbre Belgique.

En écrivant ces pages, j’ai eu le sentiment de me livrer à un travail d’archéologue. Car c’est une sorte d’archéologie politique que de creuser les soubassements d’un État qui, à de rares moments près, n’a jamais réussi à devenir une nation. Les mânes de Paul Neuray doivent s’horrifier, lui qui avait donné pour titre à son journal La Nation Belge…

Plusieurs mythes concourent à étayer les fondements de la Belgique, d’autres – plus nombreux – à les saper. Anne Morelli a, il y a plusieurs années, dirigé un travail intéressant sur les mythes de l’histoire de Belgique. Ma démarche y ressemble tout en différant quelque peu. D’abord dans le choix établi. Ensuite parce qu’elle s’attache certes à l’histoire, mais surtout à la manière dont elle est instrumentalisée de nos jours.

Il est des mythes évanouis ou presque. Il en est d’autres, comme celui, emblématique, du nationalisme flamand, la bataille des Éperons d’Or du 11 juillet 1302, qui revêtent toujours une actualité prégnante. Il en est qui ont connu une grande efflorescence pour s’amenuiser et (presque) disparaître. Tout est dans le « presque » car il demeure dans le monde politique, sous-jacent, un frémissement et une nostalgie. C’est le cas, par exemple, pour l’orangisme et l’idée de Grande Néerlande.

En France, on sera attentif à celui du rattachisme, ruisseau qui peut devenir rivière si la Flandre prend son indépendance. Il est des Wallons pour brûler des cierges à l’Aigle blessé de Waterloo et à l’homme du 18 juin. Sans parler du rêve lotharingien si présent dans l’histoire avec des fortunes diverses et renaissant aujourd’hui à travers la Grande Région d’Europe.

Voilà, en quelques traits et quelques matrices, la trame de ce livre. Il ne se veut pas exhaustif. Loin de là. Il entend seulement ausculter, radiographier les Belges et la Belgique.

Un peu comme Henry Chapier le faisait sur son divan. Les écouter et les entendre.

Chapitre I

Nos ancêtres… les Iguanodons et les Gaulois

Le lion, le coq et l’iris symbolisent la Flandre, la Wallonie et la Région de Bruxelles-Capitale. On aurait pu choisir, plutôt qu’une fleur et deux animaux, un symbole unificateur de l’ensemble des Belges.

Au temps de mon enfance, lorsque nous revêtions un tablier de serge noir, que nous nous tachions les doigts en plongeant notre plume ballon dans notre encrier en porcelaine blanche, les premiers « Belges » dont on nous parlait étaient les Iguanodons. Pas n’importe lesquels. Ceux de Bernissart.

Certes, objectera-t-on, il s’agissait donc d’Iguanodons « francophones ».

Bernissart est une commune wallonne, frontalière, située à l’ouest de Condé sur l’Escaut. C’est là qu’en avril 1878 des mineurs de la fosse Sainte-Barbe ont découvert, dans une poche d’argile, trente squelettes complets d’Iguanodons. La direction de la mine prévint le Musée royal d’histoire naturelle et ce trésor paléontologique fut extrait, préservé, traité et exposé. Encore aujourd’hui, ce rassemblement d’Iguanodons est unique au monde.

Avec un sourire, on pourrait les prétendre « francophones » sinon « Français » puisque Bernissart géographiquement ne fait qu’un avec Condé sur l’Escaut. Mais le site est bien en Belgique. La frontière est là pour en attester.

Au temps du petit père Combes et des lois de séparation entre l’Église et l’État, les habitants d’un hameau jouxtant Bernissart étaient empêchés de se rendre à l’église en Belgique par les douaniers français.

Les Iguanodons sont donc bien wallons… Mais qu’importe.

Lorsque nous étions sur les bancs de l’école, que ce soit en Flandre ou à Bruxelles, ou en Wallonie, ils étaient « belges ». Et nos instituteurs nous priaient de venir au tableau pour y tracer à la craie le nom de Bernissart. L’Iguanodon devenait ainsi un symbole fondateur de l’identité belge.

On pourrait y ajouter le squelette de l’homme de Spy, cousin des Néandertaliens tenant son nom d’une grotte du Namurois. Mais, entre l’homme de Spy et les Iguanodons, c’étaient ces derniers qui parlaient le plus à notre imagination. Nos maîtres ne s’attardaient pas trop à la préhistoire. Très vite, nous nous retrouvions en Gaule et Jules César faisait son entrée en scène. Avec lui et contre lui, les « Belges » prenaient corps.

D’abord contre lui. Nos tribus voulurent lui barrer la route. Ses légions croisèrent le fer avec les Nerviens renforcés par des Atrébates et des Viromandouins. Un chef nervien, Boduognat, les conduisait. Le premier choc derrière la Selle, petit affluent de l’Escaut, bouscula les centuries romaines. Elles cédèrent devant la fougue, l’ardeur, l’impétuosité des cavaliers nerviens.

Le courage est une chose, l’art militaire une autre.

Boduognat était un brave, César un stratège. Le premier chargea, le second vainquit. Et si dans l’histoire on pu parler bien plus tard de la clémence de Titus, il n’en fut rien pour César. Les Nerviens l’avaient fait trembler. Il les extermina. Un à un, il réduisit leurs camps retranchés. Après la victoire, la soumission : 53 000 furent faits prisonniers et vendus comme esclaves. Les autres tribus, Éburons, Ménapiens, Morins se rendirent. Ami, entendstu le vol des aigles et le pas des légions ?

La soumission n’est qu’apparente. La forêt gauloise s’anime. Sous ses frondaisons épaisses, les guerriers se rassemblent, les coups de main se fomentent et se multiplient. César envahit les terres d’outre-Manche qui deviendront l’Angleterre. Les absents ont toujours tort. Les lieutenants ne valent pas le maître. Sabinus et Cotta, massacrés par les Éburons d’Ambiorix, ne sont pas de taille. Le Trévire Indutiomar appelle les Gaulois à la révolte. Nous sommes en -54. C’est sur les terres de la « Gaule belgique » que la puissance de Rome vacille.

Pas longtemps.

César revient. Comme Bonaparte revint d’Égypte pour mettre à raison le Directoire. Ici, il faut réduire la résistance des Gaulois rebelles. Le génie du conquérant, la discipline des légions s’épaulent. Indutiomar est tué en combattant, Ambiorix fuit en Germanie où il disparaît. Nul ne sait ce qu’il advint de lui. Le sort qui fut celui des Nerviens attend les Éburons. Villages brûlés, habitants massacrés, survivants affamés après la destruction des récoltes.

Deux ans après, Vercingétorix succombe à Alésia et se rend. Le triomphe de César est entier. La guerre des Gaules s’achève. Dans ses commentaires, César rend hommage aux Belges. La citation est connue, enseignée dans toutes les écoles : « De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves… » Mais la citation est incomplète. Elle se poursuit : « … parce qu’ils sont les plus éloignés de la province romaine et des raffinements de sa civilisation… »

Le chapitre de la conquête romaine est clos. Celui de la pacification s’ouvre. L’historiographie belge se nourrira des deux époques.

La première, brève, où s’illustrèrent quelques figures emblématiques. Lorsque la Belgique se constitua en État et devint indépendante en 1830, il lui fallait trouver des ancêtres glorieux. On exalta « nos Gaulois ». On les réexhuma en 14-18 durant la Grande Guerre. On les hissa sur le pavois. Mais cela ne suffisait pas. Car, après tout, César venait du Sud. De ce pays devenu l’Italie, dont les valeureux Bersaglieri combattaient aux côtés des alliés. L’ennemi, lui, coiffé de casques à pointe faisant songer à ceux des Goths venant de l’Est. Alors on se souvint de la pax romana et des ses bienfaits.

Le Germain, voilà l’ennemi. Face à lui, on se prit à louer la présence romaine, l’établissement des grands axes que sont les chaussées, les via, l’organisation du commerce qui ouvre aux « Belges » le marché méditerranéen. Nous exportons des pièces de lin et de drap. On peut considérer que la draperie flamande au Moyen Âge, qui fit la prospérité de Bruges et de Gand, est l’héritière de la jeune industrie textile celte et gallo-romaine.

La propension à se référer à César pour célébrer la Gaule résistante, pour se réjouir ensuite d’une Gaule pacifiée et civilisée se retrouve dans l’historiographie tant en France qu’en Belgique. Jusque dans la bande dessinée.

Un des héros les plus appréciés chez nous est Alix, créé par Jacques Martin. Disparu il y a quelques mois, ce dessinateur de talent, orphelin de père, était né à Strasbourg. Mais, naturalisé belge, c’est au Journal de Tintin dans l’entourage d’Hergé, d’Edgar P. Jacobs, de Bob de Moor et d’autres artistes belges qu’il réalisa l’essentiel de son œuvre. Il participa même avec Hergé à deux albums Tintin au Tibet et Coke en Stock. Son personnage le plus connu est Alix, esclave gaulois admirateur de Rome, rallié à César.

César devient un caractère bien différent lorsqu’il est pris pour tête de Turc d’Uderzo et de Goscinny. Mais là, les dessinateurs œuvrent en France. Ils n’oublient pas la Belgique puisqu’Astérix vient y faire un tour. L’album se conclut sur une « bravitude » égale entre Gaulois qu’ils fussent belges ou non…

Au-delà du portrait contrasté que les historiens brossent de César, la fascination qu’il exerce encore de nos jours est grande. Il y a près de deux ans, un buste de lui a été retrouvé au fond du Rhône. Avec celui de Turin, il s’agirait du seul buste réalisé de son vivant. Il est exposé en Arles.

Visitant le musée Arles antique, je m’enquérais auprès d’un gardien de la salle où se trouvait le buste. Tout en rondeur, l’accent plein de soleil mais solennel, il me répondit : « Ah ! Monsieur ! Le buste de César se mérite ! » L’ayant assuré que c’est bien ainsi que je le concevais, il consentit à m’indiquer la salle où je pourrais lui rendre hommage. Pour le remercier, je lui contai cette anecdote vécue il y a peu.

Je me trouvais à Rome où j’étais l’hôte de l’ambassadeur de Belgique auprès du Quirinal. Le lieu est extraordinaire. De la terrasse, on y a vue sur le Forum. Il se dévoile entièrement à vos yeux. L’épouse de l’ambassadeur, pour aller en ville, n’a qu’à traverser la rue pour se trouver au milieu des marbres écroulés de la Rome antique. Chaque pierre laisse parler l’histoire. Ou ses légendes. Il est un lieu donné pour être la tombe de César. « Bien souvent, me confia mon interlocutrice, lorsque je passais devant ce cénotaphe vrai ou imaginé, j’apercevais un bouquet de fleurs blanches fraîchement coupées. »

Ainsi, que ce fût à Rome, en Arles ou chez nous où les écoliers retiennent uniquement que leurs ancêtres furent les plus braves, oublieux des cruautés de la conquête et du conquérant, on laisse parler la fascination de César…

Chapitre II

Réalité et imaginaire lotharingien

La décadence de l’Empire romain, le temps des grandes invasions sont à l’image des brumes, des forêts, des marécages qui illustrent les manuels et les déroulants en toile forte ornant les murs des écoles. On évoque, sans approfondir, les origines de la frontière linguistique. Un peu hâtivement, on les attribue à la forêt charbonnière qui marquerait la ligne de séparation entre la germanité et la romanité.

Apôtre avant la lettre de la belgitude, le célèbre historien Henri Pirenne voit dans les relations établies entre « des Wallons descendants des Gallo-Germano-Romains latinisés et des Flamands fils des Francs saliens et ripuaires, le creuset de la “nation belge” ». Vision très idéalisée qui ne résistera pas aux affrontements ethniques et communautaires.

Dans le passé, les disciples de Pirenne se sont, sans acharnement, efforcés de faire des Mérovingiens des « princes belges ». Le nom de Mérovée (dont l’existence historique réelle est controversée) reste attaché à la victoire sur les Huns, écrasés en 451 en Champagne dans les champs Catalauniques. Certes, c’est le romain Aetius qui rassembla les débris de ses légions pour faire face à Attila, « le fléau de Dieu ». Mais Mérovée lui aurait dépêché un contingent important de ses guerriers francs. Il eut Childéric pour successeur et ce dernier eut Clovis pour fils. Cette dynastie avait Tournai pour capitale.

On imagine la thèse séduisante, mais mollement avancée : Clovis premier roi des Belges… Tout au plus certains historiens locaux avancent-ils ce qui répond à leur espérance. Plus surprenant Henri Conscience, père littéraire du flamingantisme, dans un roman publié en 1854, Hlodwig en Clothildis, historische tafereelen uit de Vde eeuw (Clovis et Clotilde, tableaux historiques du Ve siècle), donne sa version. La conversion de Clovis marié à la douce Clotilde, chrétienne et romanisée, fait l’alliance entre les Francs (Flamands) et les « Gaulois » qui avaient embrassé la foi chrétienne.

Malgré le zèle de rares historiens, la statuaire en Belgique ne compte pratiquement aucune représentation de Clovis. Et il faut chercher les œuvres où on le met en scène dans nos musées. Décidément, Clovis entre dans l’histoire à Reims, et Reims est… en France.

Par contre, lorsqu’on déambule au Sénat de Belgique, on remarque une peinture en pied due en 1865 à Louis Gallait. Elle figure dans la salle des séances de la Haute assemblée et représente Pépin de Herstal. L’expression est farouche et la pose conquérante. C’est lui qui reprit en main l’héritage de Clovis dilapidé par les « rois fainéants ». L’ancien maire du palais se garde de briguer la dignité royale. Pas plus que son fils Charles Martel. Il fallut attendre Pépin le Bref. Il se fit élire et oindre. À sa mort il laisse deux fils, Charles et Carloman. Le second mourut fort opportunément. Il n’y aura donc pas de nouveaux Abel et Caïn.

Qui survécut ? Abel ou Caïn ?

À vous de juger. Celui qui régna durant quarante-six ans et entreprit cinquante-cinq expéditions guerrières imprima à jamais son nom en modelant le destin de l’Europe. Charlemagne – car c’est lui – guerroie pour défendre la papauté, écraser les Saxons et ferrailler contre des « musulmans », lesquels, à Roncevaux, ne sont pas des Arabes, mais des montagnards basques. Déjà l’ETA au IXe

siècle ? Ce qui valut le chef-d’œuvre qu’est la Chanson de Roland.

Parfaitement inculte et conscient de l’être, ce « sacré Charlemagne » investit le clergé du rôle d’éducateur. Il le gardera jusqu’à la Révolution de 1789. Tout cela, nous le savons. Ce qui demeure plus incertain, c’est le lieu de naissance de Charlemagne.

C’est là qu’une fois de plus on parle de la Belgique.

À l’interrogation « Où est-il né ? », les Belges veulent trouver la réponse à Liège. Là, boulevard d’Avroy, principale artère de la cité mosane, fut érigée vers 1865, une statue monumentale en bronze de Charlemagne. Et si l’on admet un certain doute, on se rabat sur l’hypothèse que l’« empereur à la barbe fleurie », à défaut d’être « liégeois », serait, à tout le moins, un mosan né en pays de Liège. Même si l’on concède qu’il fonde et régit l’Empire d’Aixla-Chapelle où il réside. En résumé, Français, Allemands et… Belges se le disputent. Et se réconcilient en en faisant le premier père fondateur de l’Europe…

L’après-Charlemagne nous fit entrer dans une longue suite de partages, d’incertitudes, de querelles dynastiques. Ce qu’il convient de retenir pour notre propos est la naissance de la Lotharingie. Elle devient l’apanage de Lothaire II – petit-fils de Charlemagne – et sera partagée à sa mort en 869. Le roi donna son nom à ce territoire tampon entre la France et la Germanie. Il englobait à peu près, pour nous référer aux dénominations de notre époque, les Pays-Bas, la Belgique à l’est de l’Escaut, le grand-duché de Luxembourg, la Rhénanie-Palatine et celle de Nord-Westphalie avec le Rhin comme frontière orientale, la Sarre, l’Alsace, la Lorraine, et une partie du nord de la France à l’est de l’Escaut.

Un maurrassisme belge

Jusqu’ici, notre récit nous a fait passer en revue une galerie de noms que l’histoire de Belgique s’ingénie, avec plus ou moins de conviction, à s’approprier. Comme une famille à la noblesse incertaine à la recherche de vrais ou de faux héritages. Un peu comme un Giscard en quête d’Estaing…

Pour la première fois, à l’évocation de cette légende des siècles, nous sommes confrontés à une réalité historique que certains transforment en mythe. S’appuyant sur un passé lointain, ils veulent le ressusciter et modifier les frontières de la Belgique.

Tout se résume à un nom, un idéal, une époque. Au lendemain de la Grande Guerre, Pierre Nothomb fonde un mouvement, « La grande Belgique ».

L’homme est un personnage. Il est l’héritier d’une famille dont le nom est attaché à la fondation du royaume. Des Nothomb, on aurait pu dire ce qu’on disait des Rolin (éminents juristes et hommes d’état) : « En Belgique, il y a les Rolin… et les autres. »

Pierre Nothomb, durant la guerre de 14-18, se trouvait à Sainte-Adresse où avait trouvé refuge le gouvernement belge. Il était chargé d’embellir la cause de la Belgique, ce qu’en termes moins convenus on pourrait appeler propagande.

D’une plume lyrique, il décrivit « les barbares en Belgique », fit pleurer Margot sur « la Belgique martyre » et brosse le portrait du roi Albert devenu, pour les Alliés, le Roi chevalier.

Le roi, tout en étant le symbole de l’âme de la résistance à l’envahisseur, était un homme prudent. Loin d’épouser le rêve lotharingien de Pierre Nothomb, il ne voulait pas en entendre parler.

Nothomb prônait l’annexion du grand-duché de Luxembourg, d’une partie de l’Allemagne et du Limbourg hollandais. Les Pays-Bas étaient demeurés neutres. Le Limbourg hollandais, dans ce pays en majorité calviniste, était catholique. Pierre Nothomb aussi. Sa religion et son idéal politique se rejoignaient. Luxembourgeois, il voyait dans l’annexion du grand-duché ce que de Gaulle eût appelé « la nature des choses ».

Les partisans de la « grande Belgique » inquiétaient leurs voisins. Dans les milieux de l’état-major hollandais, on déploya des cartes, on établit des plans en vue d’une opération militaire contre la Belgique.

Rapidement tout s’apaisa. On déchaussa les bottes et les fusils furent remis au râtelier. Restaient quelques territoires que l’histoire et les traités selon les époques avaient faits limbourgeois, prussiens, français.

Faut-il attribuer à Pierre Nothomb cette légère extension de la Belgique ? Sans doute serait-ce exagéré, mais là au moins ses ambitions territoriales ont-elles été rencontrées.

À l’est, une série de communes seront regroupées en trois cantons : Eupen, Saint-Vith et Malmédy. Les populations locales parlèrent de « Neubelgien » (la Nouvelle Belgique) par opposition à certaines communes germanophones déjà belges antérieurement. Celles-là furent appelées « Altbelgien » (l’ancienne Belgique). Puis l’ensemble prit le nom de Cantons rédimés.

La Belgique obtint ces arpents de terres villageoises au traité de Versailles. Jusqu’en 1925, ils dépendirent du Ministère des Colonies tout comme le Ruanda-Urundi. C’est le lieutenant-général Baltia qui en exerça la tutelle militaire.

Il y eut un plébiscite censé consulter les populations. Rares furent ceux qui osèrent se prononcer en faveur de l’Allemagne. 271 électeurs contre 33 726 le firent.

En Belgique, seul le P.O.B. (Parti ouvrier belge) marque ses réserves et même son hostilité. Les grandes voix du socialisme belge, celle d’Émile Vandervelde, familièrement appelé par les siens le « Patron », celle de Louis De Brouckère se firent entendre. Après l’adhésion forcée apportée par le plébiscite, Louis De Brouckère dit ne pas voir « l’intérêt véritable de [son] pays de créer une petite Alsace à sa frontière ».

Entre les deux guerres, l’irrédentisme pro-allemand fut important. Ainsi, lors des élections de 1936, le Heimattreue Front (le Front patriotique) prôna le vote blanc. Il fut majoritaire. Sans compter que les rexistes d’un Léon Degrelle, dont la collaboration avec le Reich se profilait, obtenaient plus de 26 % des suffrages. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, les cantons redevinrent allemands. D’autorité.

Là, comme en Alsace, il y eut les « malgré nous ». Sur 8 000 hommes enrôlés, 3 400 ne revinrent pas.

Ici aussi l’épuration eut la main dure. On soupçonna et accusa de collaboration un quart de la population. La moyenne nationale, elle, n’était que de 4,15 %.

Les cantons redevenus belges acquirent une autonomie en 1963 dans le cadre des lois de régionalisation. Et l’on peut dire qu’ils s’en portent bien. Au point que dans le processus de dislocation du pays, ils se montrent les plus pondérés des Belges. Avec un sourire, nous dirons même qu’ils s’affichent plus belges que les autres…

Ce qui n’empêche que, si le pays achève de « s’évaporer », la question de regroupements se posera. On pourrait assister à une ébauche de reconstruction de la Lotharingie.

Déjà sous les auspices de la Commission européenne, existe ce qu’on nomme « la Grande Région d’Europe ». On peut y voir les fondements, qu’on se réjouisse ou non, d’une future Europe des régions.

Le prologue pourrait s’inscrire dans une déclaration des chanoines du chapitre de la cathédrale de Liège au Xe siècle : « La Gaule nous compte parmi ses habitant les plus proches. Quant à nous, nous ne sommes ni de l’une ni de l’autre mais nous sommes à la fois l’une et l’autre. »

Le 14 juin 1985 marquera la signature des accords de Schengen. Ils ont pour objectif de mettre en œuvre la libre circulation des marchandises et des personnes. Schengen se situe au Grand-Duché, à la jonction des trois frontières allemande, française et luxembourgeoise. Depuis, la coopération n’a cessé de se renforcer. Elle a pris un nom plus proche d’une marque de lessive que d’un rêve européen, « Saar-Lor-Lux ».

Mais l’emballage recouvre de vastes projets et déjà des réalisations importantes. Qu’il s’agisse d’économie, de liaisons ferroviaires, de télécommunications, de transferts technologiques, de tourisme, la « Grande Région » est devenue réalité. Elle connaît ses « sommets ». Ils réunissent les autorités régionales, premier ministre luxembourgeois, présidents des conseils régionaux ou généraux de Lorraine et de Moselle, ministre-président de la Région wallonne et de la Communauté germanophone de Belgique.

Les voilà, les nouveaux « Lotharingiens ». Pas exactement comme l’eut imaginé et souhaité Pierre Nothomb. Chez lui, le verbe prend son envol. Il se pare, se drape de lyrisme. Il chevauche les nuées et s’accorde un destin.

Les chiffres et les lettres ?

Les lettres au poète. Les chiffres aux politiques et aux économistes, aux techniciens et aux banquiers. La Grande Région d’Europe leur appartient. Pierre Nothomb, lui, repose sous les ombrages du Pont d’Oye. Lorsqu’au crépuscule les brumes s’étirent sur l’étang et enveloppent la tombe, on pourrait deviner la silhouette du Prince d’Olzheim sorti de l’imaginaire barrésien du poète…

Godefroi de Bouillon, l’improbable héros

Nous n’avons pas terminé avec la Lotharingie. Mais nous laisserons le monde contemporain et l’Europe en gestation pour un Moyen Âge où se confondent l’histoire et la légende.