11,99 €

5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Principal de los Libros

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

La apasionante historia de corrupción, drogas y asesinatos que inspiró la serie de HBO Baltimore, 2015. Estallan disturbios por toda la ciudad mientras los ciudadanos exigen justicia para Freddie Gray, un afroamericano de veinticinco años fallecido en sospechosas circunstancias bajo custodia policial. La delincuencia se dispara, y en Baltimore se produce un altísimo número de asesinatos: 342 homicidios en un solo año, en una ciudad de apenas seiscientos mil habitantes. La Policía de Baltimore recurre entonces al sargento Wayne Jenkins, y a su unidad de élite de paisano, el Grupo Especial de Rastreo de Armas, para retirar las armas y las drogas de las calles. Pero Jenkins acabó protagonizando un episodio de corrupción policial sin precedentes: junto con otros miembros del Grupo Especial de Rastreo de Armas, Jenkins robó a los ciudadanos de Baltimore, sustrajo dinero de las redadas antidroga, se embolsó miles de dólares en efectivo encontrados en domicilios particulares y colocó pruebas falsas a su paso. Su insaciable racha delictiva duraría años: el resultado fueron innumerables condenas injustas, el fallecimiento de un civil inocente y la misteriosa muerte de un policía de un disparo en la cabeza, asesinado justo un día antes de testificar contra la unidad. Esta es la verdadera historia de una ciudad sometida a la violencia impune de quien debía acabar con ella.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 606

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

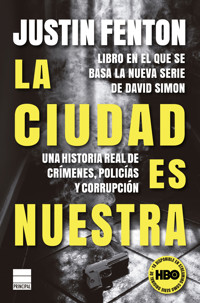

La ciudad es nuestra

Una historia real de crímenes, policías y corrupción.

Justin Fenton

Traducción de Claudia Casanova

Página de créditos

La ciudad es nuestra

V.1: mayo, 2024

Título original: We Own This City

© Justin Fenton, 2021

© de la traducción, Claudia Casanova, 2024

© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2024

Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial de la obra.

Imagen de cubierta: iStock/Brazzo

Diseño de cubierta: Taller de los libros

Corrección: Virginia Romero, Gemma Benavent, Raquel Luque

Publicado por Principal de los Libros

C/ Roger de Flor, n.º 49, escalera B, entresuelo, despacho 10

08013, Barcelona

www.principaldeloslibros.com

ISBN: 978-84-18216-77-0

THEMA: DNXC

Conversión a ebook: Taller de los Libros

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.

Contenido

Portada

Página de créditos

Sobre este libro

Lista de personajes

I. Embrollos

Capítulo 1. «Mamporreros»

Capítulo 2. Cueste lo que cueste

Capítulo 3. Malos con pistolas

Capítulo 4. Ojos y oídos

Capítulo 5. No te paralices

Capítulo 6. Cambio de rasante

Capítulo 7. Permanezcamos unidos

Capítulo 8. Despejado

II. Inicio de una investigación

Capítulo 9. Localizadores

Capítulo 10. Valor

Capítulo 11. El cinturón

Capítulo 12. Monstruos

Capítulo 13. Las escuchas

Capítulo 14. El avispero

Capítulo 15. Construir la excelencia

Capítulo 16. La caza

Capítulo 17. Leer entre líneas

III. Desmantelamiento

Capítulo 18. Disonancia cognitiva

Capítulo 19. Harlem Park

Capítulo 20. Culpable

Capítulo 21. Policías y ladrones

Capítulo 22. Posibilidades y probabilidades

Capítulo 23. El abismo te devuelve la mirada

Capítulo 24. Hay que estar aquí

Epílogo

Agradecimientos

Notas

Agradecimientos

Notas

Sobre el autor

La ciudad es nuestra

La apasionante historia de corrupción, drogas y asesinatos que inspiró la serie de HBO

Baltimore, 2015. Estallan disturbios por toda la ciudad mientras los ciudadanos exigen justicia para Freddie Gray, un afroamericano de veinticinco años fallecido en sospechosas circunstancias bajo custodia policial. La delincuencia se dispara, y en Baltimore se produce un altísimo número de asesinatos: 342 homicidios en un solo año, en una ciudad de apenas seiscientos mil habitantes. La Policía de Baltimore recurre entonces al sargento Wayne Jenkins, y a su unidad de élite de paisano, el Grupo Especial de Rastreo de Armas, para retirar las armas y las drogas de las calles.

Pero Jenkins acabó protagonizando un episodio de corrupción policial sin precedentes: junto con otros miembros del Grupo Especial de Rastreo de Armas, Jenkins robó a los ciudadanos de Baltimore, sustrajo dinero de las redadas antidroga, se embolsó miles de dólares en efectivo encontrados en domicilios particulares y colocó pruebas falsas a su paso. Su insaciable racha delictiva duraría años: el resultado fueron innumerables condenas injustas, el fallecimiento de un civil inocente y la misteriosa muerte de un policía de un disparo en la cabeza, asesinado justo un día antes de testificar contra la unidad.

Esta es la verdadera historia de una ciudad sometida a la violencia impune de quien debía acabar con ella.

«Mucho más que corrupción policial: es el desastre de la guerra contra las drogas.»

David Simon, creador de The Wire

Lista de personajes

LOS INVESTIGADOS

Sargento Wayne Jenkins

Inspector Momodu Gondo

Inspector Evodio Hendrix

Inspector Daniel Hersl

Inspector Marcus Taylor

Inspector Maurice Ward

Sargento Thomas Allers

Sargento Keith Gladstone

LOS INVESTIGADORES

Fiscal auxiliar Leo Wise

Fiscal federal auxiliar Derek Hines

Agente especial Erika Jensen

Sargento John Sieracki

Cabo David McDougall

Inspector Scott Kilpatrick

LOS MUERTOS

Inspector Sean Suiter

I. Embrollos

1. «Mamporreros»

La carta llegó al despacho de un juez federal de Baltimore en el verano de 2017. En el remite constaba la dirección del Correccional Federal McDowell, plantado en medio de ninguna parte, en Virginia Occidental, a más de seis horas de Baltimore. En el anverso del sobre, el recluso había escrito: «Entrega especial».

Umar Burley había escrito la carta en un cuaderno de rayas, con letra gorda y saltarina, utilizando tildes para rematar las tes. Burley, recluso número 43787-037, se dirigía al juez por segunda vez: le suplicaba que le asignara un abogado de oficio. El suyo se había jubilado, y los intentos de contactar con otro habían sido infructuosos.

«¿Se imagina lo duro que es estar aquí por un delito que no he cometido, y luchar por encontrar respuestas y justicia por mi cuenta?», había escrito Burley.

Meses antes, Burley estaba en la sala de recreo de una prisión de Oklahoma, donde esperaba su traslado a McDowell, cuando alguien lo llamó: «¡Chiquitín de Baltimore! ¡Eh, chiquitín! ¿Has oído eso?».1 El programa de noticias anunciaba con grandes letras en la pantalla del televisor: «Un grupo de ocho policías de Baltimore había sido acusado de robar a ciudadanos y de falsear informes sobre sus casos». Los agentes habían cometido sus presuntos delitos sin inmutarse, debido a que, en ese momento, el departamento de policía estaba bajo el intenso escrutinio de las organizaciones de los derechos civiles tras la muerte de un joven negro a causa de las heridas que había sufrido bajo custodia policial. Los hechos revelados eran sobrecogedores, aunque no del todo increíbles: durante años, las acusaciones de conducta indebida —desde cacheos ilegales hasta fracturas óseas— sobrevolaban a la policía de la ciudad. Pero muchas denuncias carecían de pruebas fehacientes, y procedían de personas con numerosos antecedentes penales y demasiados incentivos para lanzar acusaciones falsas. Por esta razón, las denuncias solían decantarse a favor de la policía; con las cartas en contra, la mayoría de las víctimas ni siquiera se molestaba en hablar. A menudo estaban detenidos por posesión de drogas o armas, y el hecho de que los policías mintieran sobre los detalles de las detenciones o que se quedaran una cantidad del dinero incautado formaba parte del juego sucio de Baltimore, donde el fin justificaba los medios.

Pero ahora, un caso de escuchas telefónicas arrojaba luz sobre la mentalidad de grupo y los abusos de las fuerzas policiales, y los fiscales federales que presentaban los cargos procedieron a buscar más víctimas. Y Umar Burley tenía una historia que contar.

La historia de Burley comienza la mañana del 28 de abril de 2010. Se había convocado a los miembros de una unidad de policía de paisano que se encontraban en la calle para informarles sobre posibles sospechosos y zonas que vigilar ad hoc.2 El sargento, que llegaba un poco tarde, les pidió que esperaran, pero el inspector Wayne Jenkins tenía ganas de guerra. Les dijo a los demás que la zona alrededor de la avenida Belle, en el noroeste de Baltimore, «estaba que ardía», y que existían informes de actividad delictiva.

—Vamos —dijo Jenkins.3

Hay policías a los que se les puede ordenar que permanezcan bajo un poste durante diez horas, y nueve horas después seguirán allí. Si los envían a la avenida Greenmount y les piden que patrullen arriba y abajo por el bulevar, caminarán hasta que se les desgasten las suelas de los zapatos. Pero otros necesitan algo que hacer. Tienen que sentarse en casas vacías para espiar a sospechosos con prismáticos o perseguirlos por callejones, y trabajan cantidades ingentes de horas extra. Es el «diez por ciento» en el que confían los mandos del Departamento de Policía de Baltimore (DPB) para que se haga el trabajo.

También son los agentes con más probabilidad de formar parte de las unidades de paisano, conocidas en la ciudad como los «knockers» o «mamporreros», en referencia a sus tácticas agresivas. Los agentes de las unidades de paisano suelen operar a la sombra de un departamento de policía. No hay que confundir su labor con las operaciones encubiertas, en las que a los agentes se les asigna una identidad distinta para infiltrarse en una organización delictiva. Los agentes de paisano, tal y como sugiere su nombre, trabajan en ropa de calle, no usan uniforme. Conducen vehículos camuflados. No se les suele destinar a puestos concretos ni tienen la obligación de acudir a las llamadas de emergencia. A diferencia de estos otros agentes, los «mamporreros» salen en busca de actividades ilegales —de personas que vendan drogas o que tengan bultos en la ropa que pudieran ser armas—, y operan con bastante independencia. Se les permite soltar al sospechoso si creen que puede llevarlos hasta peces gordos. Estas unidades de paisano son frecuentemente el origen de los escándalos en todo el país, pero, desde hace años, los altos mandos de los departamentos de policía las consideran fundamentales en la lucha contra el crimen; son los «vikingos» que salen a la calle y regresan con un «botín», como expresó un jefe de policía de Baltimore algún tiempo después.4

Jenkins parecía estar siempre en movimiento, y su actitud de pistolero le valió rápidamente a este exmarine blanco el acceso inmediato a las unidades de élite de la policía de Baltimore. En 2010, cuando llevaba menos de siete años en el cuerpo, Jenkins se había abierto camino en una nueva brigada dedicada a atrapar a los delincuentes violentos reincidentes. Se trataba de un grupo de oficiales cuidadosamente seleccionados, cuya misión consistía en perseguir a los peores delincuentes de Baltimore. A menudo les daban nombres de presuntos delincuentes difíciles de cazar, y les concedían solo treinta días para construir el caso.5

Ese día se dirigieron a Grove Park, un barrio frondoso en la frontera entre la ciudad y el condado, con casas unifamiliares y una miríada de edificios de apartamentos conectados por senderos y bordeados de cerezos. Para ser de Baltimore, era claramente distinto de los otros barrios de allí, abarrotados y abandonados, con casas adosadas y más cercanos al núcleo urbano, pero también contaba con su parte de delincuencia. Desde los coches camuflados, tal y como más tarde describieron los agentes en sus informes, vieron a Umar Burley sentado en su Acura, en el bloque 3800 de la avenida Parkview, cuando otro hombre se acercó con lo que parecía ser dinero en efectivo y se subió al vehículo. «En ese momento, debido a mi formación y experiencia, consideré que, con toda probabilidad, se estaba produciendo una compraventa de drogas», escribió Jenkins.

El sargento iba en el coche con el inspector Ryan Guinn, un policía medio irlandés, medio vietnamita, cuyo aspecto incitaba a que la gente de los barrios donde patrullaba le llamaran: «¡Eh, menda de Puerto Rico!». Guinn tomó la radio:

—Eh, Sean —susurró con calma mientras se dirigía a Sean Suiter, otro miembro de la brigada que se encontraba en otro coche—. Vamos a intentar detener a ese Accord.6

—Vale. Estoy contigo. Te cubro —respondió Suiter.

Los oficiales se dispusieron a llevar a cabo el arresto; Jenkins y Guinn pararon delante del coche de Burley, mientras que Suiter se situó en la parte posterior. Activaron las luces de emergencia, según describió Jenkins en la denuncia, y sus placas quedaron «claramente a la vista». Dijo que los agentes vieron movimiento en el interior del vehículo, y ordenaron a los hombres que mostraran las manos. Guinn saltó del coche, sacó su pistola y le ordenó a Burley que no se moviera. Este hizo una maniobra con el coche alrededor de los vehículos policiales y se dio a la fuga, hasta que los agentes lo perdieron de vista.

—Eh, tenemos a uno a la fuga. —Guinn llamó por radio a los demás agentes; la voz de Jenkins se oía de fondo—. Cerca de los apartamentos de Seton Park. Acura negro.

Recitó la matrícula:

—Uno-Francia-Yo-Kilo-Zeta-Ocho.

La persecución duró muy poco.7 Burley había conducido menos de un kilómetro y medio en el momento en que los agentes oyeron un fuerte estruendo, como el del estallido de una bomba, y, cuando llegaron a la intersección de las avenidas Belle y Gwynn Oak, vieron salir agua a borbotones de la boca de incendios contra la que había chocado el coche. El parachoques delantero se había desprendido del coche y el capó estaba destrozado. Los agentes estaban ocupados considerando la posible gravedad de las lesiones de los pasajeros, cuando estos, de repente, salieron del coche. Guinn persiguió al copiloto, Brent Matthews, mientras Jenkins y Suiter se encargaban de seguir a Burley.

Un testigo llamó a emergencias, pero no mencionó a los agentes de policía en su versión de los hechos.

—Ha habido un accidente de coche. En el cruce de Belle y Gwynn Oak. Un tipo… están corriendo, ¡se disparan el uno al otro!

—¿Dice que se disparan? —preguntó el operador del teléfono de emergencias.

—Sí… El coche ha chocado con una boca de incendios. Los pasajeros han salido corriendo y uno lleva una pistola.

Suiter alcanzó a Burley a unos quince metros del lugar del accidente.

Según este, Suiter lo increpó:

—¿Por qué has huido? ¿Por qué no has esperado a ver qué queríamos?8

—Hubiera bastado con que encendierais las luces —respondió Burley.

Guinn atrapó al copiloto y se produjo un forcejeo.9 Logró dominarlo, y lo llevó esposado de vuelta al lugar de los hechos.

—La mandanga está en el coche —le dijo Jenkins a Guinn.10

Suiter registró el vehículo de Burley junto con un policía de patrulla, y recogió una bolsita del suelo que contenía treinta y dos gramos de heroína.

Los que estaban allí tardaron un rato en hacer balance de los daños. Pero pronto se dieron cuenta de que el estruendo que los agentes y los vecinos habían oído no procedía de la colisión con la boca de incendios, sino que había sido producido por el choque del coche de Burley contra un Chevrolet Monte Carlo que conducía una pareja de ancianos en el cruce. El coche había salido despedido por los aires por encima de una hilera de arbustos.

Un vecino que estaba preparando el desayuno en el momento en el que el choque sacudió su casa salió corriendo hacia la pareja herida. El hombre sangraba por la cabeza, y la mujer pedía ayuda a gritos.

—Aguanten, la ayuda está en camino —les dijo.

Elbert Davis sénior, de ochenta y seis años, y su esposa Phosa Cain, de ochenta y uno, habían salido esa mañana para visitar a uno de sus diez hijos. Los llevaron en ambulancia al Centro Traumatológico de la Universidad de Maryland para que los atendieran; Guinn los siguió para comprobar cómo estaban.11 Más tarde afirmó que estaba en el puesto de enfermeras cuando oyó que Davis entraba en coma. Entró en la habitación de Cain y le agarró la mano. La mujer le preguntó si su marido estaba bien.

—–Están haciendo todo lo que pueden —le dijo Guinn, en un intento de calmarla hasta que los médicos pudieran darle la terrible noticia.

De vuelta al lugar del accidente, Joyce Fuller, una mujer de sesenta y dos años, cuya casa también había sufrido daños a causa del accidente, denunció a los hombres que se habían visto implicados en él.

—Atraparía a todos esos traficantes y los metería en un avión militar con destino a Iraq —comentó a los periodistas—. Esa pareja no había hecho nada. No hay justicia.

A Burley, de cuarenta años, lo llevaron otra vez a la cárcel. Había pasado años trapicheando con drogas y tenía un historial de arrestos por tráfico que se remontaba hasta los trece años, cuando aceptó una condena por un tío suyo al que quería mucho.12 Además, se había librado de un cargo federal previo por tenencia de armas de fuego, algo que no suele suceder. En 2007, le habían detenido bajo el pretexto de «exceder la cantidad legal de tinte de las ventanillas».13 El agente que lo detuvo declaró que olía a alcohol y que, al bajar la mano para sacar una taza del vehículo, vio la culata de una pistola asomando por debajo del reposabrazos del asiento, tipo banqueta. La policía dijo más tarde que Burley y el otro tipo que iba en el coche «tenían que haber sabido» que el arma estaba allí, y que los acusaría a ambos de posesión de armas. Burley pasó poco menos de año y medio encerrado por esos cargos, primero bajo una fianza que no podía pagar, luego en prisión preventiva federal, y únicamente lo soltaron cuando el otro asumió la responsabilidad por el arma, y el fiscal abandonó el caso contra él.

Esta vez, además de las drogas, a Burley lo acusaron de homicidio involuntario. El choque podría haberse considerado un accidente, pero el hecho de que había huido de la policía con drogas lo convertía en un delito. La acusación por drogas se llevó a nivel federal, lo que supuso una segunda oportunidad para la fiscalía, que había abandonado el caso anterior contra él. Así que ordenaron su detención sin fianza a la espera de juicio.

Sin embargo, Burley juró ante su abogado de oficio que ese día no llevaba drogas en el coche.14 Había recogido a Matthews para asistir a la vista de sentencia de un hombre condenado por matar a su primo. Burley, al que ya habían herido en dos ocasiones, dijo que los agentes lo habían asustado cuando encajonaron su vehículo y sacaron las armas. Afirmó que había entrado en pánico y huyó.

El abogado de Burley dijo al juez que su cliente cuestionaba «gran parte de la declaración del inspector Jenkins sobre la causa probable». Añadió que los inspectores habían atrapado y detenido a Burley sin base legal, y que justificaban sus acciones por el descubrimiento de drogas a posteriori.

«Las supuestas observaciones de las fuerzas del orden acerca de un afroamericano que entra en un coche aparcado con dinero dentro en una zona de alta criminalidad no equivalen a una causa probable», escribió el abogado de Burley. Este se declaró no culpable y quedó detenido a la espera de juicio.

Guinn declaró más tarde que hizo caso omiso a la afirmación de Burley con respecto a que las drogas se habían colocado allí, puesto que los arrestados siempre niegan los cargos.15

Pero Jenkins parecía obsesionado con el caso. Los agentes pueden escuchar las llamadas que los reclusos hacen desde la cárcel, y el sargento estaba pegado al teléfono, siguiendo las llamadas entre Burley y el copiloto, Matthews. Seguían contándoles a otros que les habían metido la heroína en el coche.

—Si este caso va a juicio —dijo Jenkins a Guinn—, no podré testificar.16

El listón que Burley tenía que superar para ser absuelto estaba demasiado alto: era reincidente, conducía sin carnet y había matado a un anciano mientras huía de unos policías que declaraban haber encontrado heroína en el vehículo. Pactó con la fiscalía, y se declaró culpable a cambio de diez años de condena federal por los cargos de drogas. En el tribunal estatal, donde entraban en juego los cargos de homicidio involuntario, aceptó otros diez años, el máximo. Sin juicio, los agentes implicados no tendrían que declarar en el tribunal, y Burley fue enviado a prisión.

Siete años después, se produjo un giro inesperado en lo que parecía ser un caso cerrado. Burley compareció de nuevo ante un tribunal de Baltimore. Esta vez lo soltaron antes de tiempo, y el juez federal se levantó para disculparse personalmente y estrecharle la mano. Entretanto, Wayne Jenkins fue enviado al poco tiempo a una penitenciaría en el desierto a las afueras de Tucson, Arizona, para cumplir una condena de veinticinco años de prisión. Y Sean Suiter yacía desplomado en un callejón de Baltimore Oeste con una bala en la cabeza.

2. Cueste lo que cueste

La ciudad de Baltimore había decrecido y fue acumulando problemas durante la mayor parte de la vida de Wayne Jenkins.

Tras el auge de la posguerra en la década de los cuarenta, la población de Baltimore alcanzó un máximo de casi un millón de habitantes. Sin embargo, más tarde, con la prohibición de la segregación racial en las escuelas públicas a mediados de los años cincuenta y la expansión de los tranvías y las autopistas en el perímetro de la ciudad, las familias blancas comenzaron a huir del centro urbano en busca de patios más grandes y comunidades más homogéneas. La huida de los blancos se intensificó con el aumento de la delincuencia y la inestabilidad en la década de los sesenta. El culmen fueron los disturbios que siguieron a la muerte de Martin Luther King en 1968, que dejaron mil negocios de Baltimore saqueados o dañados, además de seis muertos y setecientos heridos. En 1950, la ciudad tenía un setenta y seis por ciento de población blanca; cuando Jenkins nació, en 1980, esa proporción había caído al cuarenta y cuatro por ciento. En ese periodo de tiempo, la población total siguió disminuyendo, hasta caer por debajo de los ochocientos mil en 1980.

Un mes antes del nacimiento de Jenkins, en junio de 1980, la ciudad había inaugurado Harborplace, un complejo comercial construido en la que había sido una decrépita primera línea de mar. A bombo y platillo, se celebró como la pieza central del renacimiento del centro de la ciudad. El antiguo alcalde, William Donald Schaefer, estaba decidido a revertir la tendencia hacia el decrecimiento y el deterioro de Baltimore, y se concentró de forma implacable en impulsar el turismo y un sentimiento de orgullo de la ciudad. «No cabía duda de que debíamos generar orgullo en una ciudad que antes no lo tenía —declaró Schaefer en 1979—.1 Para que la gente no se avergonzase de confesar que eran de Baltimore». Y sin embargo, la huida continuó: cincuenta mil residentes más abandonaron la ciudad durante los años ochenta.

Jenkins creció en Middle River, una ciudad dormitorio al este de Baltimore, que abrazaba el cuello norte de la bahía de Chesapeake. Había crecido como receptáculo de la huida de los blancos, aparte de que estaba próxima a varios de los principales emplazamientos industriales de la zona: la planta de Martin Aircraft, justo en Middle River, que había dado empleo a cincuenta y tres mil trabajadores durante la guerra; justo al sur, la enorme Bethlehem Steel, en Sparrows Point, que a mediados de la década de los sesenta era una de las mayores plantas siderúrgicas del mundo, con treinta mil empleados, y General Motors, en el límite este de la ciudad, que empleaba a siete mil personas.

La comunidad era tranquila y estaba muy unida, sostenida por el acceso a empleos seguros en estas fábricas y otras. Algunos policías vivían en la vecindad y aparcaban sus coches frente a sus casas, bien visibles para todo el mundo. Pero en los años siguientes al nacimiento de Jenkins, la estabilidad del suburbio comenzó a derrumbarse, a medida que la desindustrialización asolaba toda la ciudad. Solo General Motors y Bethlehem Steel recortaron doce mil empleos entre 1978 y 1982. Bajo el barniz pulcro y totalmente estadounidense de Middle River, arraigó un mundo oculto de drogas, que iba expandiéndose desde la ciudad de la que la mayoría de las familias había escapado. La existencia de este mundo irrumpió en la conciencia pública en 1987, cuando dos hermanas embarazadas y sus maridos fueron tiroteados a bocajarro de rodillas en una casa de la calle en la que vivía Jenkins, durante un robo de siete kilos de marihuana.2 Aun así, este tipo de violencia era poco frecuente, como también lo eran las batidas de la policía para reprimirla.

Jenkins era el menor de cinco criaturas: tres hermanos carnales y dos primos que su familia acogió. Su padre, Lloyd «Lee» Jenkins, un exmarine, a menudo no llegaba a casa hasta altas horas de la madrugada después de trabajar en la planta de Beth Steel y de un segundo empleo como manitas.3 Wayne no solo era el más pequeño, sino que debía superar, además, un impedimento del habla que requería educación especial.4 Quizá esto le hizo crecer con cierta dureza de carácter. «Wayne no aguantaba las putadas de nadie —cuenta Andy Janowich, que vivía cuatro puertas más abajo y recuerda cómo defendía a otros niños—.5 Yo siempre fui más pequeño que el resto; Wayne daba la cara por mí. No se metía en peleas», pero siempre estaba dispuesto a defender a los demás. Janowich recuerda que a Jenkins le regalaron unos guantes de boxeo cuando era aún un niño.

Jenkins asistió a la Eastern Technical High School, un instituto técnico donde cursó un programa de formación para técnicos de calefacción, ventilación y aire acondicionado.6 El instituto Eastern Tech era una escuela bien considerada, una de las once únicas que el estado designó como «Escuela de Excelencia Cinta Azul». Aunque los estudiantes procedían de una de las zonas más pobres del condado de Baltimore, el centro obtuvo calificaciones excelentes en todas las categorías del boletín de calificaciones del estado.

Jenkins desarrolló un vínculo poco habitual con un profesor de arte, Bob Brent: poco habitual, dado que no era uno de sus profesores. Bob llevaba un aula abierta a la misma hora en la que expulsaban a Jenkins de una clase de soldadura que se impartía al lado. Brent le ofreció refugio, y comentaba que el joven parecía enfadado consigo mismo después de meterse en problemas por hablar mal en clase. «Como yo no era su profesor, podíamos sentarnos los dos y tener una conversación de tú a tú, entre dos seres humanos —recuerda Brent—. Me daba la impresión de que deseaba retractarse de lo que había hecho, pero caía en una pauta de reincidencia con los mismos comportamientos». Brent recuerda haber oído que la «vida familiar de Jenkins era un poco dura».

Jenkins practicaba dos deportes: lacrosse y fútbol. No era titular en ninguno de los dos equipos, pero tenía una mentalidad sobre la superación tan fuerte como para que los otros jugadores le llamaran «Rudy», en honor al jugador sin experiencia del Notre Dame, cuyo esfuerzo le proporcionó la oportunidad de jugar en su último partido como estudiante de último curso.7 El entrenador del equipo de fútbol, Nick Arminio, recuerda a Jenkins como un muchacho que se esforzaba y que jugaba en equipos especiales.8 «Creo que quería pertenecer y formar parte del equipo, o de cualquier cosa», expresó Arminio.

En Eastern Tech, Jenkins empezó a salir con Kristy Myers. En la cita del anuario del instituto del último año, dio las gracias a su madre y a su padre, así como a Brent y a otro profesor, y le dijo a Kristy que la quería. Concluyó con una cita que reflejaba la sensación de haber cumplido su objetivo con la graduación: «Lo he conseguido».

Unos meses más tarde, el 24 de agosto de 1998, Jenkins siguió los pasos de su padre e ingresó en la Marina.9 Después de una preparación básica, se le destinó a Camp Lejeune, una extensa instalación de entrenamiento militar frente al mar en Jacksonville, en Carolina del Norte. Allí hizo buenas migas con otro nativo de Baltimore llamado Patrick Armetta, y se convirtieron en compañeros de habitación.10 Tenían estilos de vida diferentes: a Armetta, por aquel entonces, le gustaba ir de fiesta, mientras que Jenkins era el militar modelo, con su camisa planchada y las botas cepilladas, un «marine de pies a cabeza». «Era el tipo de tío que siempre te decía: “Tío, tienes que abrillantar esas botas” o “¿vas a darle un repaso [con la plancha] a ese uniforme?”. Wayne siempre destacaba. Era ese tipo de persona», recuerda Armetta. Dijo que Jenkins, en aquellos años, tenía las rodillas mal, y a veces se caía al suelo cuando corrían en formación, pero siempre seguía adelante. En el año 2000, Jenkins llegó a cabo y se especializó en la conducción de vehículos tácticos y transporte de carga.11 Su sargento lo recuerda, más de dos décadas después, como alguien que poseía «el carácter más intachable que me he encontrado en mis veinte años de servicio a este gran país».12 El sargento declaró que Jenkins era un «brillante ejemplo del tipo de líder de calidad que sale del Cuerpo de Marines».

Con todo, es posible que Jenkins estuviera más centrado en realizar el viaje de casi setecientos kilómetros de regreso a casa para ver a su familia y a Kristy tan a menudo como fuera posible, ofreciéndose a pagar la gasolina y a conducir el coche de Armetta.13

Jenkins dejó la Marina con una baja honorable el 15 de agosto de 2001, un mes antes del 11-S. Fue un momento que cambió su vida: si se hubiera quedado, le habrían enviado a la guerra contra el terrorismo, tal vez desplegado en un área de combate. Por el contrario, durante el año siguiente, Jenkins se volcó en trabajos sencillos, colocando baldosas y colaborando como operario de línea en una fábrica de Dundalk. Cuando una tormenta tropical inundó el vecindario, Jenkins se presentó al cuerpo local de bomberos voluntarios con un bote. «Esta es mi comunidad —dijo—. ¿Cómo puedo ayudar?».14

Había terminado el servicio militar pero aún deseaba servir, así que comenzó a solicitar puestos de policía. Fue rechazado por la Policía Estatal de Maryland en 2002 porque «no cumplía los requisitos de las pruebas», aunque la razón exacta no estaba clara.15 Se concentró después en entrar en la policía de Baltimore. En el proceso de entrevistas, admitió algunos deslices no demasiado graves, como fumar marihuana unas pocas veces en la adolescencia. También confesó que había cruzado la calle de forma imprudente una vez en Myrtle Beach, razón por la que fue arrestado. Obtuvo un aprobado en la evaluación psicológica, pero al reclutador le maravilló el aplomo de Jenkins en la entrevista: «El candidato fue, con diferencia, el más educado con el que tuve la oportunidad de hablar. Cada respuesta que daba iba seguida de un “sí, señor” o un “no, señor”. Fue muy respetuoso. Se notaba que estaba muy interesado en forjar una carrera».

Finalmente lo aceptaron y se unió al departamento como cadete en febrero de 2003. Su pedigrí militar y la dureza de su carácter quedaron claros durante el periodo que pasó en la academia de policía, según los demás compañeros de promoción.16 Jason Rathell, otro recluta, recuerda que la clase fue a verlo boxear una noche a una competición. Dan Horgan, un veterano de las Fuerzas Aéreas que había sido elegido comandante de la promoción, añadió que Jenkins, que medía 1,80 metros y tenía una complexión delgada y mandíbula cincelada, era «un luchador, literalmente y en sentido figurado. Le encantaba boxear; su mentalidad era la típica del marine (…) Vamos a cumplir la misión, y vamos a hacerlo al cien por cien. Nada se hacía al diez por ciento».

Jenkins acababa de entrar en un cuerpo de policía que había presenciado constantes cambios en los mandatarios de su cúpula e intentaba adoptar nuevas estrategias para aplicar la ley. La epidemia de crack que afectó a toda la nación produjo como resultado que los delitos violentos en Baltimore se incrementaran un cincuenta y tres por ciento de 1985 a 1993, y en el centro de la ciudad se cometieron más de trescientos homicidios cada año durante la década de 1990, incluso mientras la población disminuía. En la primera mitad de la década, la lucha por parte de la policía para reducir la delincuencia llegó en un momento en el que la contratación de nuevos agentes estaba paralizada y se planteaban nuevas problemáticas morales. Los agentes informaban de la proliferación de drogas, y una brecha en la disciplina interna de la policía dio como resultado más robos por parte de estos. «Tal y como están las drogas, hay mucho efectivo circulando. A los chicos les resulta difícil ver todo ese dinero en la calle y no caer en la tentación», declaró un agente a The Baltimore Sun.17

Mientras tanto, la ciudad de Nueva York y sus dirigentes se habían convertido en las estrellas de los años noventa por reducir de forma drástica la delincuencia mediante el uso de tácticas policiales agresivas, basadas en la «teoría de las ventanas rotas», según la cual «el desorden y la delincuencia están ligados de forma inextricable».18 A finales de los noventa, el comisario de Baltimore, un oficial trasladado de la costa oeste llamado Thomas Frazier, advirtió que esas prácticas estaban «a un pelo del acoso y la discriminación», y que utilizarlas en Baltimore sería como «empujar una pelota de tenis con una manguera de jardín».19 Pero un concejal, joven y carismático, que aspiraba a acceder a la política nacional llamado Martin O’Malley, deseaba cifras que reflejaran el descenso de la delincuencia en su ciudad. En su exitosa campaña por la alcaldía en 1999, prometió limpiar diez esquinas notorias por el tráfico de drogas en los primeros seis meses de su gobierno y hacer que los barrios de rentas bajas fueran tan seguros como aquellos de rentas más altas. Sin embargo, no le bastó con imitar las prácticas de Nueva York, sino que, además, importó a parte de su personal, como la estrella emergente de la policía de Nueva York, el subcomisario Ed Norris, a quien O’Malley nombró comisario en el año 2000. Norris era un policía en el sentido tradicional de la palabra, y no tenía ningún interés en ser «un asistente social con pistola», tal y como Frazier se describió una vez a sí mismo. «Somos la policía —dijo Norris—.20 Se supone que debemos proteger a la ciudadanía. Si no conseguimos que la ciudad sea más segura y mil personas más siguen marchándose cada mes, no habrá una base fiscal que pueda financiar los servicios municipales. Así que creo que la reducción de la delincuencia es nuestra misión prioritaria».

Los líderes políticos negros estaban preocupados por las implicaciones de este nuevo enfoque; dicha preocupación se suscitó en parte después de que un miembro de la Cámara de Delegados de Maryland declarara que le habían parado por «conducir siendo negro».21 Temían que tales incidentes se volvieran más frecuentes bajo la nueva política policial. O’Malley se reunió con veinte legisladores estatales y miembros del consejo municipal afroamericanos para asegurarles que la lucha contra el crimen y la responsabilidad por estos resultados irían de la mano. «No podemos reclamar una actuación policial eficaz si no contamos con un departamento de policía íntegro y que esté dispuesto, al mismo tiempo, a vigilarse a sí mismo», les aseguró O’Malley.

Con el fin de ayudarlo, el alcalde reclutó a los artífices del programa de lucha contra la delincuencia basado en estadísticas, llamado CompStat, y solicitó que hicieran un análisis del Departamento de Policía de Baltimore de arriba abajo. Su informe final de ciento cincuenta y dos páginas, publicado en abril de 2000, citaba a residentes que manifestaban que la policía parecía poco dispuesta a enfrentarse a los traficantes de drogas, y a agentes que decían que no se sentían apoyados en sus funciones.22 El informe también hacía una sorprendente constatación: en una encuesta realizada a los tres mil doscientos agentes del cuerpo, casi una cuarta parte afirmaba que creía que el número de agentes que robaban dinero o drogas era superior a la cuarta parte del departamento. Durante los tres primeros años de mandato de O’Malley, el departamento de asuntos internos de la policía llevó a cabo más de doscientas operaciones encubiertas, con la esperanza de detectar a oficiales corruptos con las manos en la masa. Solo cuatro agentes fracasaron en esa «prueba del algodón», según declaró un portavoz del departamento. «No hemos encontrado esos nidos de avispas en los que existen agentes de un turno concreto en una comisaría determinada que estén implicados en casos de corrupción, como sucedió en Nueva York, donde tuvieron un par de casos sonados», confirmó O’Malley en 2003.

Ese mismo año, durante los primeros meses de formación de Jenkins, Keith Gladstone y Thomas Wilson, dos agentes, con los que trabajó más tarde, fueron amonestados por un juez federal, el juez de distrito Andre Davis, que desestimó dos casos en los que determinó que los oficiales de policía habían llevado a cabo registros ilegales. Davis, airado, describió la declaración jurada de la policía en uno de los casos como «repleta de mentiras a sabiendas».23 Dijo que «casi me caigo de la silla» cuando leyó que los agentes habían esposado al sospechoso y lo habían conducido a su apartamento, donde utilizaron su llave y entraron sin orden judicial. En el otro caso, los agentes detuvieron a un hombre y luego fueron a la casa de su madre en Baltimore Oeste a las cuatro de la madrugada, donde le pidieron permiso a esta para registrar la casa. Algo así jamás se toleraría en las comunidades blancas más ricas de la ciudad, mantuvo el juez.

«¿Dónde aprenden a actuar así? —se preguntó el juez Davis—. Es lamentable. Nos merecemos algo mejor».

El fiscal federal del caso respaldó a los agentes y afirmó que eran buenos policías, y que era injusto cuestionar la labor de persecución de los delincuentes que llevaban a cabo. «Supongo que sencillamente miramos las mismas pruebas con perspectivas diferentes —dijo el fiscal al juez Davis—. Donde usted ve errores en la orden judicial y los considera una prueba de la falta de veracidad de los agentes, a mí me parece que es consecuencia de una acción precipitada por parte de la policía. Esto resulta en información inexacta, debido a que tenemos un cuerpo de policía que trabaja por encima de sus capacidades, en una ciudad con sesenta mil adictos».

El juez discrepó: «No logran construir casos que puedan ir a juicio —afirmó Davis—. Las investigaciones son endebles y se vienen abajo… Solo se dedican a detener y a incautar drogas, nada más».

Aunque los errores de los agentes se perdonaban internamente, una reprimenda de ese calibre por parte de un juez federal era algo poco frecuente. Se supone que debe acarrear consecuencias. En otros lugares, podría descarrilar la carrera de un agente. Pero en Baltimore era más bien un simple badén.

Las actas del tribunal sugieren que a Gladstone y Wilson los apartaron durante una breve temporada de sus funciones en los meses posteriores a la vista. Wilson solo actuó en tres detenciones en los cuatro meses posteriores a las declaraciones de Davis. Sin embargo, a los ocho meses volvió a las calles y llevó a cabo la asombrosa cantidad de doscientas treinta detenciones. Gladstone siguió trabajando en un grupo operativo federal de élite.

La promoción de Jenkins en la academia se graduó en noviembre de 2003, y su primer destino fue patrullar la calle Monument, la vía principal de Baltimore Este, con una franja comercial que discurre desde el hospital Johns Hopkins y atraviesa comunidades de casas adosadas muy pobladas. Horgan, el comandante que reclutaba para la promoción, sostiene que las primeras experiencias de los nuevos oficiales les abren los ojos: «Los mercados de droga al aire libre eran muy descarados —afirmó—.24 Pasabas por un callejón y veías a cuarenta personas colgadas en el patio trasero de un edificio vacío, esperando a gente que “probara” la mercancía. Si te veían, se dispersaban. ¿En qué otro lugar ocurre eso? Era como pescar en un barril lleno de peces».

El departamento de policía ya iba por su segundo comisario, Kevin P. Clark, reclutado también en la ciudad de Nueva York. El alcalde O’Malley pregonaba que había alcanzado el tercer mayor descenso de la delincuencia en todo el país, pero había dudas sobre si se estaban falseando las estadísticas, y la ciudad apenas había notado cambios en las cifras de homicidios. El comisario Clark prometió llevar el tráfico de drogas de las calles al interior de los inmuebles. El primer puntal de su plan consistía en entrenar a más inspectores de paisano para comprar droga, con el fin de que pudieran testificar ante un tribunal acerca de la compra directa de las drogas, en lugar de limitarse a describir una supuesta transacción. El segundo puntal consistía en hostigar de manera implacable a los presuntos traficantes de drogas, a través de denuncias por infracciones menores como el merodeo. Una noche, junto a un informante, Clark instó a un grupo de agentes de paisano a que multaran a varios jóvenes que estaban recostados contra la pared de un edificio abandonado. El comisario supuso que los hombres eran traficantes de drogas. Los oficiales se resistieron y adujeron que no podían multarlos porque no habían dado el aviso previo y reglamentario. «¡Que les pongan la multa!», gritó Clark.25

No se trataba simplemente de ir tras las drogas porque sí, dijeron los policías. El hecho era que las drogas sustentaban gran parte de la continua violencia callejera. En otoño de 2002, la ciudad había quedado aturdida por un ataque perpetrado mediante el incendio de una casa que acabó con una familia de siete miembros al completo: Carnell, de cuarenta y tres años; Angela Dawson, de treinta y seis, y cinco de sus hijos. Un vecino de veintiún años, enfadado porque Angela Dawson había llamado a la policía para denunciar que había tráfico de drogas en el bloque, había tirado abajo la puerta principal de la casa de Dawson y rociado el primer piso con gasolina. Hubo un único funeral para los cinco niños y Angela, con seis ataúdes, cada uno coronado por flores y una fotografía del difunto. Carnell falleció una semana después. «Creéis que habéis sobornado a la mitad de los nuestros y que la otra mitad tiene miedo, pero sois tan estúpidos como crueles», manifestó O’Malley durante el servicio funerario, en referencia a los traficantes. «Mientras Baltimore recuerde a los Dawson, nunca nos rendiremos a vuestro odio. […] La lucha no ha terminado. El amor y la justicia tendrán la última palabra».

Los tumultos en Baltimore empeoraron.

En diciembre de 2003, poco después de que Jenkins se incorporara al cuerpo de policía, Norris, el predecesor del comisario Clark, fue acusado en una investigación federal de gastar en exceso dinero de manera extraoficial. Se declaró culpable y fue condenado a seis meses de prisión. Luego, un año más tarde, el propio Clark fue destituido por O’Malley, y su oficina fue registrada por miembros del equipo SWAT tras una disputa sobre una investigación por violencia doméstica.

Por aquel entonces, en 2005, comenzó a circular por las calles un DVD clandestino titulado Silencio, putos soplones, donde se tachaba a las personas que hablaban con la policía de «ratas» y «cabronazos». Contaba con un cameo de la estrella de la NBA y nativo de Baltimore, Carmelo Anthony, al fondo de una escena, por lo que se generó un gran interés por la cinta. El mensaje de los creadores del vídeo recalcaba que era preciso seguir un código de honor entre ladrones, del que se enorgullecían, y que consistía en que los detenidos cumplían su condena en lugar de llevarse a otros por delante. Las autoridades se inquietaron por las consecuencias del vídeo a medida que el título se escribía en camisetas y miles de copias pirata circulaban incluso fuera de Baltimore.26

En una escena del vídeo, un hombre se quejaba de que los traficantes que trabajaban en una esquina concreta del oeste de Baltimore no acababan detenidos porque tenían a dos policías sobornados.

«Se dice que trabajan para King y Murray —sostuvo el hombre—. Aquí nadie va pa’ la cárcel».

William King y Antonio Murray eran socios que trabajaban en la unidad de vivienda pública del departamento. Los traficantes de drogas los temían por su disposición para saltarse las normas. Uno de sus objetivos era un joven de diecisiete años a quien proporcionaban drogas con la condición de que se repartiera los beneficios resultantes con ellos. Después de un tiempo, le dijeron al chico que tendría que ayudar a acabar con otros traficantes o se enfrentaría a las consecuencias. Presionado, el joven decidió romper el acuerdo y acudió al FBI. En una operación encubierta, los agentes colocaron una bolsa de crack falso en un callejón del barrio de Baltimore Oeste de Harlem Park, y observaron cómo los agentes la recogían.

En el juicio, King declaró que después de haber recibido formación de los agentes de policía de Nueva York cambió la forma en que presentaba las pruebas.27 Dentro del departamento, se permitía tácitamente soltar a los detenidos para que informasen, o incluso proporcionarles drogas y dinero para mantenerlos en el negocio y que proporcionasen información.

«A veces los entregan [las drogas y el dinero incautados] —explicó King—. Y a veces no».

Afirmó que estas prácticas estaban muy extendidas en Baltimore y entre los agentes, que, presionados por sus jefes, las empleaban para obtener resultados. Los fiscales federales que llevaban el caso y los agentes de policía que testificaron insistieron en que tales técnicas no estaban permitidas.

King y Murray fueron condenados por un jurado federal por casi tres docenas de cargos, incluidos extorsión, conspiración de drogas y violación de la ley por posesión de armas. La sentencia de King, que seguía las directrices de las condenas federales, fue de trescientos quince años y un mes entre rejas. Murray recibió una sentencia de ciento treinta y nueve años.

Sin embargo, los funcionarios municipales consideraron el caso una aberración y continuaron desestimando las denuncias por conducta indebida dentro del cuerpo.28 La agresiva táctica policial se tradujo en más arrestos. En 2005, resultó en más de cien mil detenciones en una ciudad de unos seiscientos treinta mil habitantes. Los fiscales se negaban a procesar uno de cada tres casos en el momento de la detención. Un hombre declaró ese año a The Baltimore Sun que la policía lo había detenido cinco veces en un periodo de tres meses, en un radio de dos manzanas a la redonda de su casa.29 Dijo que estaba sacando la basura cuando la policía lo detuvo durante una redada de estupefacientes; otra detención fue por «merodear» delante de su casa. «¿Cómo es posible que te detengan delante de [tu] casa por merodear?», preguntó.

Los responsables municipales rechazaron las críticas. «Permítanme que sea claro —dijo O’Malley, que fue reelegido en 2003 con el ochenta y siete por ciento de los votos, a los residentes de un bullicioso foro comunitario en enero de 2006—. Ni ahora ni nunca fomentamos las detenciones sin razones. Ni lo hemos hecho, ni lo haremos nunca, y tampoco hacemos la vista gorda ante el abuso de poder fuera de los límites de la Constitución». Pero antiguos agentes recuerdan una política policial agresiva en la que el único objetivo era recoger estadísticas positivas. El exagente Eric Kowalczyk recordó haber asistido a reuniones de brigadas en varios distritos durante los primeros años en que ejerció como policía, donde los comandantes daban instrucciones del tipo: «Encerrad a cualquier tío con polla», «sin perdón, todo el mundo al calabozo» o «despejad esas esquinas.30 No importa cómo, pero hacedlo».

«El mensaje desde los altos mandos estaba claro. Había que hacer lo que fuera necesario para detener la oleada de violencia. Lo que fuera necesario, y punto», escribió Kowalczyk en su libro de 2019, The Politics of Crisis. Un oficial con dominio de la ley podía justificar cualquier tipo de detención. Otra amarga verdad, según confesó, era que arrestar a todo el mundo podía dar resultados eficientes, al menos, en lo que respectaba a los beneficios a corto plazo que buscaba el departamento. «Las cifras de violencia bajan, el número de homicidios desciende. Reproduzca este lema en todo un departamento y entenderá fácilmente cómo en un año realizamos más de cien mil detenciones».

Solo en 2005, Jenkins figuraba en los registros judiciales como responsable personal de más de cuatrocientas detenciones, a veces hasta de una media docena en un solo día.

Un sábado por la noche, a principios de octubre de 2005, Tim O’Connor estaba viendo un partido de fútbol americano con un amigo mientras tomaba algo en el pub Brewer’s Hill, en el sureste de Baltimore.31 Al cabo de un buen rato, el camarero pidió a O’Connor que se marchara porque había bebido demasiado. Afuera, en la calle, sus amigos trataron de convencerle para que saliera, lo que causó un pequeño barullo. Un grupo de policías que se encontraban en una tienda de comestibles al otro lado de la calle, entre ellos, Jenkins, se dirigieron al lugar por si tenían que intervenir. El supervisor de Jenkins, el sargento Michael Fries, conocía a O’Connor de una liga de fútbol en la que ambos jugaban. Sin ningún motivo aparente —aparte de estar borracho—, O’Connor le gritó:

—Que te jodan, Mike Fries. No vales una mierda.

A O’Connor le tiraron al suelo desde atrás. Un oficial trató de inmovilizarlo con una porra sobre el pecho. Jenkins saltó sobre él y le dio un puñetazo en el rostro. «Fue como recibir un martillazo en la cara —declaró más tarde O’Connor, mientras se golpeaba la palma de la mano con el puño tres veces—. No pude protegerme. —La sangre le corría por la cara, y prosiguió—: Nunca había sentido tanto dolor». Sufrió una factura orbital y tuvieron que operarlo. Cursó una baja larga a causa de la lesión.

Su amigo llamó a una ambulancia y lo llevaron al hospital, donde su esposa se puso en contacto con la policía para informar de lo que había sucedido. Jenkins y Fries no habían emitido ningún informe, ni tampoco habían pedido asistencia médica. Cuando un teniente del distrito sureste se presentó para preparar el informe, le preguntó a O’Connor qué había sucedido. «Mikey Fries y el Departamento de Policía de la ciudad de Baltimore me han hecho esto», le contó O’Connor.

En 2006, O’Connor demandó a Jenkins y Fries por daños y perjuicios. Cuando el caso fue a juicio dos años después, los agentes declararon que no tenían ni idea de cómo se había herido O’Connor; estaban de espaldas y creían que alguna otra persona había debido golpearle. Y no habían pedido ayuda, alegaron, porque los amigos de O’Connor les habían rogado que se fueran, que se lo querían llevar a casa.

Jenkins parecía atento pero nervioso mientras permanecía sentado a la mesa de la defensa durante todo el proceso. Llevaba una camisa de vestir ligeramente grande y corbata. Bromeó con el jurado diciendo que solo se ponía así de elegante para juicios y funerales. En el estrado de los testigos, sin embargo, cambió totalmente. Seguro de sí mismo e indignado, contestó a las preguntas del abogado de O’Connor, Domenic Iamele, que acusó a Jenkins de ser un «testigo profesional», con experiencia en manipular jurados. Iamele dijo que había notado que Jenkins intentaba ganarse a un miembro del jurado en particular, a una mujer. Jenkins se volvió, sonrió a la jurado y arrancó risas del resto cuando levantó las manos con una pose inocente como diciendo: «¿Quién, yo?».

«Habéis intentado pillarme todo el día, y no vais a poder, porque estoy diciendo la verdad —declaró ante Iamele—. No me habéis pillado en nada».

A pesar de su actuación, el jurado falló a favor de O’Connor y le concedió una indemnización de setenta y cinco mil dólares, a cargo de los contribuyentes. Pero no se añadió al expediente de Jenkins, y este no sufrió consecuencias por sus actos.

Unos meses después del incidente de O’Connor, en enero de 2006, Jenkins y Fries patrullaban McElderry Park, un pequeño barrio a pocas manzanas del hospital Johns Hopkins. Se cruzaron con una pareja de hombres, los hermanos Charles y Robert Lee, que estaban sentados en la entrada de la casa de su abuela y bebiendo cerveza. La policía no había recibido ninguna queja, pero los agentes les pidieron que se metieran en casa. Cuando Jenkins y Fries volvieron por esa calle más tarde, los hombres seguían allí. Los policías consideraron que habían desafiado su autoridad. Charles Lee hizo ademán de entrar en la casa, pero Jenkins cargó tras él y tiró de él para arrastrarlo hacia fuera. Cayeron rodando por los escalones de la entrada y sobre la acera. El hermano de Lee, que trataba de mantenerse a un lado y observaba la refriega, también fue derribado.

«Todo esto ocurrió sin ningún motivo», recordó más tarde Charles Lee.32 Los dos policías «se acercaron porque no tenían otra cosa que hacer».

Un transeúnte, George Sneed, se detuvo a observar el altercado. De repente, otro agente, Robert Cirello, que había llegado al lugar, corrió hacia él. Sneed salió corriendo. Cirello le alcanzó, le golpeó contra el suelo y le rompió la mandíbula.

Sneed presentó una demanda. En el juicio, cuatro años después del incidente, los agentes adujeron que Sneed había estado arrojándoles botellas y gritándoles insultos desde el otro lado de la calle mientras intentaban controlar una situación muy tensa. «Vi al acusado Sneed lanzar una botella —sostuvo Jenkins en una deposición—, [luego] otra botella, que arrojó directa hacia nosotros. Directa. Es decir, que venía con fuerza. Volaba hacia nosotros. En ese momento, se detuvo una patrulla, los agentes salieron del coche y les indiqué que íbamos a arrestarlo».

«Gritaba que os jodan, os voy a matar a todos, maderos, que os jodan, pedazo de cabrones», añadió Fries.

Sin embargo, el abogado de Sneed había obtenido un vídeo de una cámara de seguridad de la esquina de la calle, y no mostraba nada de eso. Sneed se había acercado al incidente, se mostraba en calma, con los brazos a los lados y mirando lo que sucedía, hasta que Cirello cargó contra él.

«A la luz de estas pruebas, que demuestran claramente que el testimonio de los agentes es falso —escribió el abogado de Sneed, Michael Pulver, en una comunicación judicial—, el juez de los hechos podrá determinar fácilmente que los agentes se inventaron esta historia para ocultar el hecho de que agredieron al señor Sneed a propósito, además de detenerlo en base a falsedades para encarcelarlo».

Aunque el jurado falló en contra de Cirello —puesto que había sido él quien agredió a Sneed—, Jenkins fue absuelto. Lo habían pillado en una mentira por segunda vez. Una vez más, su expediente permaneció impoluto.

El abogado de Sneed, Pulver, era un antiguo fiscal del condado de Baltimore. Había llevado el caso del asesinato séxtuple que tuvo lugar en el bloque de Jenkins en los años ochenta. Dijo que su confianza en la policía era inherente, pero lo que vio en las imágenes de la cámara de vigilancia de la agresión a Sneed no le gustó un pelo.

«Tratan a estas personas como animales —manifestó Pulver—.33 Y solo por beber cerveza en las escaleras de su casa. Se encuentran con la casa de este señor e inician una persecución… ¿por una lata de cerveza? Aquellos agentes estaban entrenados en la creencia de que no existe una infracción menor; toda infracción debe señalarse y la ley debe cumplirse. “Somos la ley”, y en su cabeza, están patrullando en Afganistán».

Cirello, que ha abandonado el cuerpo de policía desde esos días, admite ahora que la agresión a Sneed fue injustificada.34 Los agentes que se encontraban en el lugar «me ordenaron que lo violentara. Así que lo hice», confesó Cirello.

Cuando a Fries lo ascendieron a la División de Crimen Organizado de élite del departamento, alrededor del año 2007, evaluó a sus agentes y decidió que solo Jenkins se merecía el ascenso.35 Los demás «no valían nada» y «no cumplían los requisitos que se necesitaban» para la unidad, declaró. Jenkins, por otro lado, era «el mejor oficial que tenía bajo mi mando».

La vida privada de Jenkins también avanzaba en buena dirección. A finales de 2005, Kristy y él, que habían vivido juntos y se habían casado el diciembre anterior, compraron una pequeña casa de dos pisos por doscientos ochenta y nueve mil dólares.36 No estaba lejos de la casa de los padres de Jenkins, en un vecindario residencial cerca del río Gunpowder y de un parque público; era un buen lugar para criar a su familia mientras él marchaba a la ciudad cada día para enfrentarse al crimen.

3. Malos con pistolas

Un cambio en la estrategia policial en 2007 dio lugar a la creación de una nueva unidad: el Grupo Especial de Rastreo de Armas.

El aumento de las detenciones estaba desgastando la ya de por sí deteriorada —desde hacía un tiempo— relación entre la policía y la comunidad, sin lograr el impacto en las cifras de asesinatos que las autoridades habían previsto. El objetivo de Martin O’Malley de reducir el número anual de homicidios a ciento setenta y cinco ni siquiera se aproximaba, y cuando se trasladó a la mansión del gobernador en Annapolis, la violencia armada estaba alcanzando niveles nunca vistos desde la década de los noventa, y la ciudad iba camino de volver a superar los trescientos homicidios de nuevo. El periódico Sun publicaba un recuento diario de homicidios en un recuadro de la portada. La alcaldesa en funciones, Sheila Dixon, despidió al comisario de policía y lo sustituyó por Frederick H. Bealefeld III, un veterano de las unidades de narcóticos y homicidios de Baltimore.

Bealefeld llevaba meses dirigiendo el departamento, y Dixon dijo estar impresionada por sus duros interrogatorios a los mandos policiales durante las reuniones de inteligencia. «Transformaremos esta ciudad en una ciudad segura —declaró Bealefeld en una rueda de prensa—. Los ciudadanos tienen grandes esperanzas puestas en los líderes del departamento de policía, y así debe ser. No me lo tomo a la ligera. Los ciudadanos exigen acción, y el alcalde espera resultados»; afirmó que quería ver a los agentes «enfrentándose a los pandilleros, y no sentados en los coches patrulla».

Bealefeld deseaba que el departamento se centrase más en las armas y en quienes las llevaban. «Durante demasiado tiempo —dijo—, la policía ha perseguido las drogas, pero eso es una ruleta rusa». Sí, las drogas están intrínsecamente unidas a la violencia, pero los jueces, superados por casos de este tipo, se dedican a descuidarlos porque no saben distinguir los casos importantes. Por eso, Bealefeld quería que sus oficiales realizaran menos detenciones y que, por el contrario, persiguieran a las personas adecuadas. Alejó al departamento de las políticas de tolerancia cero de sus predecesores, y las detenciones comenzaron a disminuir de forma significativa. Con el tiempo, el departamento llegó a un acuerdo en una demanda interpuesta por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color sobre la política de tolerancia cero, en la que la ciudad denunció formalmente esta estrategia.1

En lugar de seguir con la antigua estrategia, la policía afirmó que iba a centrarse en los «delincuentes violentos reincidentes» señalados por múltiples delitos graves. Bealefeld insistió en que la policía ya no perseguía a todo el mundo en Baltimore, sino únicamente a los «tipos malos con pistolas» que portaban armas de fuego de manera ilegal. Precisamente eran estos los que tenían más probabilidades de disparar a alguien, y de ser disparados.

Con el fin de demostrar que no solo estaba interesado en luchar contra la delincuencia, sino también en mejorar la calidad del departamento de policía, Bealefeld dio un gran impulso a la formación de la policía. La piedra angular de dicha iniciativa fue un programa de formación denominado Diamond Standard, destinado en parte a inculcar a los agentes que la ayuda y el respeto a las personas a las que servían era una parte fundamental de la labor policial. Los agentes acudían juntos a esta formación, tal y como si se tratase de un turno, apartados de la calle durante un mes.

En la calle, sin embargo, el departamento proseguía con agresividad su campaña contra los «malos con pistolas». El encargado de las operaciones cotidianas era un nativo del oeste de Baltimore llamado Anthony Barksdale, que se metió a policía para limpiar el barrio de su abuelo. Se convirtió en un discípulo de los líderes policiales importados de Nueva York que predicaban la filosofía del CompStat, el cual proponía colocar «policías en puntos calientes» —lugares donde se sabía que se producían delitos de forma recurrente—, y garantizar la responsabilidad por los resultados. Barksdale creía que era fundamental una actuación policial estricta y que, con una supervisión rigurosa mediante el propio programa CompStat de la ciudad, el departamento también podría vigilar su propia actividad.2