Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

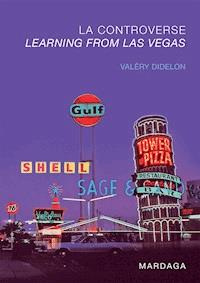

- Herausgeber: Mardaga

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Französisch

Manifeste sur le postmodernisme architectural américain

La publication par les architectes américains Robert Venturi et Denise Scott Brown de

Learning from Las Vegas, d’abord sous forme d’articles puis de livre, a entrainé à partir de 1968 une controverse sans équivalent dans l’histoire moderne de l’architecture. L’historien Stanislaus von Moos a parlé à ce propos d’« une polarisation de pratiquement l’ensemble du champ architectural — et pas seulement en Amérique — entre les opposants et les sympathisants des supposées ou réelles positions des Venturi. »

En revenant sur les nombreux arguments mobilisés alors par les architectes, les critiques et les universitaires, et en observant la dynamique des débats sur une durée de vingt ans, Valéry Didelon éclaire ici d’un jour nouveau l’émergence du postmodernisme en architecture, mouvement culturel dont

Learning from Las Vegas allait devenir à tort ou à raison l’un des principaux manifestes.

Un ouvrage qui retrace l'histoire de l'architecture aux USA : théories, critiques et débats.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

- "[...] L’auteur, architecte, critique et historien de l’architecture, montre comment cette apologie de l’esthétique du paysage vulgaire produite par le capitalisme américain est au coeur d’un renouvellement idéologique qui préfigure le post-modernisme."

(Archiscopie, n°24, décembre 2011)

A PROPOS DE L'AUTEUR

Valéry Didelon est architecte et Docteur de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Il est aujourd’hui Maître-assistant titulaire à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais et membre du laboratoire Architecture, Culture, Société (ACS).

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 509

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

INTRODUCTION

J’ai rencontré Learning from Las Vegas pour la toute première fois au début des années 1990, pendant mes études d’architecture. Cet ouvrage, publié vingt années plus tôt par les architectes américains Robert Venturi, Denise Scott Brown et Steven Izenour, m’avait alors séduit par l’exotisme de son sujet : l’architecture du Strip de Las Vegas, de ses casinos, et de ses enseignes extravagantes. À l’issue de cette première lecture, je ne crois pas cependant avoir pris la mesure des enjeux idéologiques présents dans le livre, notamment de la profonde remise en cause par ses auteurs des principaux dogmes du Mouvement moderne. Une dizaine d’années plus tard, après une plongée déroutante au cœur d’une réalité professionnelle bien différente de celle que j’avais imaginée, j’entamais une réflexion critique sur le rôle que jouent les architectes dans la société à travers la préparation d’un doctorat en Histoire de l’architecture. Mon attention se tournait rapidement vers le thème de l’utopie, ou plus précisément vers la problématique de son renversement et de sa disparition dans les années 1960 et 1970. C’est alors que Learning from Las Vegas a de nouveau croisé mon chemin. Je lus plus soigneusement le livre qui, cette fois-ci, déclencha chez moi un profond sentiment de révolte. D’un côté, la critique en règle qu’y formulaient les Venturi contre l’utopisme des architectes modernes, lequel selon eux avait fait plus de mal que de bien, m’apparut comme une trahison des idéaux progressistes auxquels je m’étais naturellement rallié pendant mes études d’architecture. D’un autre côté, l’apologie qu’ils faisaient de la suburbia américaine et des constructions kitsch de bords de route, par-delà leur tendance douteuse à esthétiser le paysage vulgaire produit par le capitalisme américain, sonnait pour moi comme un renoncement des architectes à changer le monde. Sans le savoir, je réagissais là exactement comme la plupart des professionnels l’avaient fait au tournant des années 1970, à l’occasion de la première publication du livre. Avant de devenir un classique de la littérature architecturale et de faire consensus autour de lui, Learning from Las Vegas avait en effet déclenché une controverse d’une rare intensité des deux côtés de l’Atlantique. Les commentateurs s’étaient disputés violemment pendant près d’une décennie sur le rôle réduit que les Venturi semblaient dans leur livre concéder à leurs confrères, dans une société de consommation où l’espace et l’architecture apparaissaient désormais moins importants que la communication et les signes. Les débats avaient aussi porté sur l’élitisme ou le populisme des deux architectes, sur leur supposé manque d’engagement social et même sur leur bon ou mauvais goût. Learning from Las Vegas s’était ainsi trouvé au cœur d’une reconfiguration idéologique majeure, qui devait déboucher plus tard sur l’émergence du postmodernisme en architecture. Ma réaction épidermique ne reflétait que la reconduction inconsciente d’anciens préjugés manifestement toujours vivaces, lesquels auraient pu me détourner de Learning from Las Vegas, si deux autres livres, découverts à la même époque, ne m’avaient suggéré qu’il me fallait faire évoluer mon point de vue.

Le premier de ces ouvrages intitulé Utopie et désenchantement est un recueil d’essais publié par l’écrivain italien Claudio Magris en 19991. Celui-ci dresse au début de son livre le bilan du siècle qui s’achève, et avec lequel prend fin selon lui le mythe de la transformation radicale de la société ; l’accumulation de catastrophes engendrées par l’alliance de la plus grande barbarie et de la rationalité scientifique ayant discrédité la plupart des idéaux révolutionnaires. Magris affirme que l’utopisme issu des Lumières risque désormais d’être remplacé par un « faux réalisme » qui prend la surface de la réalité pour la réalité tout entière, qui absolutise le présent et ne le croit susceptible d’aucune amélioration. L’écrivain italien souligne d’ailleurs que ce sont ceux qui ont été les plus révoltés dans les années 1960 qui étanchent leur amertume en se montrant aujourd’hui les plus conservateurs. Pour Magris, et c’est là l’intérêt de son propos, la fin du mythe révolutionnaire est une formidable occasion de rendre aux idéaux qu’il a pervertis toute leur place, et non de les rejeter en bloc. Il s’élève ainsi contre l’alternance brutale entre utopie et désenchantement, et plaide au contraire pour l’articulation des deux termes : « Utopie et désenchantement, plutôt que de s’opposer, doivent se soutenir et se corriger mutuellement », nous dit-il. D’un côté, l’utopie c’est ne pas se soumettre aux choses telles qu’elles sont, et lutter pour ce qu’elles devraient être. L’utopie donne un sens à la vie en exigeant contre toute vraisemblance que la vie ait un sens. D’un autre côté, le désenchantement est une contradiction que l’intellect ne peut résoudre, et que seul l’art poétique peut exprimer ; il porte en lui la mélancolie associée à la perte d’un monde meilleur, mais aussi la conscience que celui dans lequel nous vivons peut tout de même être enchanteur. « Le désenchantement est une forme ironique, mélancolique et aguerrie de l’espérance », dit Magris. À la lecture de ces lignes, je pensais immédiatement à Learning from Las Vegas. Se pouvait-il que l’apologie faite par les Venturi de l’architecture du Strip et de la suburbia américaine ne soit pas une simple réaction aux utopies des avant-gardes modernistes, mais au contraire une tentative de renouer avec les idéaux qui les animaient à l’origine ? Learning from Las Vegas, livre du désenchantement postmoderne par excellence, méritait à l’évidence d’être revisité au vu de l’hypothèse formulée par Claudio Magris.

Le deuxième ouvrage qui m’a plongé dans une grande perplexité à la même époque est celui des sociologues Luc Boltanski et Ève Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, paru lui aussi en 19992. Ce livre a pour objet la transformation du système capitaliste au cours des quarante dernières années, et la « crise de la critique » qui accompagne son éternelle renaissance. Selon ses auteurs, dans les années 1960 et pour différentes raisons, l’idéologie Fordiste qui justifiait l’engagement dans le capitalisme – en garantissant sécurité et bien-être minimum – a progressivement perdu de sa force de persuasion, et parallèlement les motifs d’insatisfaction se sont multipliés. Les deux sociologues prennent l’exemple de ce qu’ils appellent la critique artistique qui reproche au capitalisme le désenchantement et l’inauthenticité des objets, des personnes et des modes de vie qui accompagnent les processus de production rationalisés et standardisés. Une critique qui dénonce aussi la manière dont les élites bourgeoises entravent la liberté, l’autonomie et la créativité des êtres humains afin de réaliser des profits toujours plus grands. Cette critique qui a culminé en 1968 était à la fois antimoderniste quand elle insistait sur l’inauthenticité, et moderniste quand elle se préoccupait de libération : « Elle dénonce le mensonge d’un ordre qui ne feint d’accomplir le projet moderne de libération que pour mieux le trahir ». La thèse défendue par Boltanski et Chiapello est que cette contestation a été entendue par les principaux acteurs du système capitaliste, qui la récupèrent dans les années 1970 pour développer de nouvelles organisations en réseaux, fondées sur l’initiative des individus et l’autonomie relative de leur travail. En incorporant la critique, le capitalisme l’a désarmée, et ainsi assuré sa survie. Il m’a semblé, en lisant cette analyse de la « crise de la critique », qu’elle me disait aussi quelque chose sur Learning from Las Vegas. Je me suis en effet demandé si la critique artistique que les Venturi avaient faite du système de planification de la ville et de l’architecture n’avait pas in fine contribué à le renforcer. Est-ce que l’apologie de l’« architecture sans architectes » et du désordre apparent de Las Vegas avait vraiment mis en danger le modernisme, ou au contraire lui avait-elle donné les moyens de se renouveler ? Est-ce que la faiblesse actuelle du discours critique sur l’architecture et la ville ne venait pas, entre autres, des idées défendues par les Venturi à l’époque ? La lecture des ouvrages de Magris et de Boltanski me suggérait en tout cas que la manière dont j’avais réagi initialement à Learning from Las Vegas n’était pas du tout à la mesure des questions complexes et contradictoires qui se posaient dans le livre. Il me semblait qu’à travers son étude approfondie, il me serait possible de faire évoluer la façon dont j’envisageais le rapport entre utopie et réalité, et éventuellement de mieux cerner le rôle que peut jouer la critique dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme.

Sur ces bases, j’entamai donc en 2002 la rédaction d’une thèse de doctorat à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Très rapidement, je réalisais que, de la même façon que le livre des Venturi avait attiré l’attention de très nombreux architectes dès sa parution, il suscitait depuis les années 1980 un grand intérêt chez les historiens de l’architecture, tant aux États-Unis qu’en Europe. Kenneth Frampton, William J. Curtis, Peter Hall, Leonardo Benevolo, Renato de Fusco, Heinrich Klotz, Hanno-Walter Kruft, Spiro Kostof, Marvin Trachtenberg, Harry F. Mallgrave et quelques autres avaient traité de l’ouvrage dans un certain nombre de livres et d’articles. L’historien de l’art et de l’architecture Stanislaus von Moos avait consacré deux remarquables monographies aux Venturi, lesquelles restent aujourd’hui incontournables pour comprendre le rôle qu’a joué Learning from Las Vegas dans leur carrière et dans les discussions sur la ville et l’architecture au cours des années 1970. Jean-Louis Cohen, de son côté, avait écrit en 1997 un long article sur le livre, aussi synthétique que stimulant. Quant au catalogue d’exposition Out of Ordinary : Robert Venturi, Denise Scott Brown and Associates édité en 2001, il était d’une grande utilité pour établir la chronologie précise des réalisations des Venturi. Au cours des dix dernières années, l’intérêt suscité par Learning from Las Vegas n’a pas faibli. En 2004, l’ouvrage a fait l’objet, en la présence de Robert Venturi et Denise Scott Brown, d’un colloque à l’université de Westminster à Londres dont les actes ont depuis été publiés. L’année précédente, la revue américaine Visible Language qui se consacre aux médias et à l’édition a dédié un numéro entier à Learning from Las Vegas sous la direction des historiens de l’art et de l’architecture Michael J. Golec et Aron Vinegar. Cette publication a été rééditée sous forme de livre, et dans une version étendue, en 2009. Parallèlement, A. Vinegar a fait paraître la même année un ouvrage intitulé I Am a Monument : On Learning from Las Vegas dans lequel il propose une lecture du texte des Venturi fortement marquée au sceau de la théorie critique américaine. En Europe, dans le cadre d’un doctorat qu’il a soutenu à l’École polytechnique de Zurich en 2007, Martino Stierli s’est, lui, penché sur la manière dont les Venturi ont, avec Learning from Las Vegas, renouvelé au sens premier du terme le regard porté sur la ville contemporaine. Il a récemment publié ce travail, non sans avoir entre-temps conçu l’exposition « Las Vegas Studio : Images from the Archive of Robert Venturi and Denise Scott Brown ». Le point culminant de l’intérêt accordé à Learning from Las Vegas semble avoir été atteint lorsque ces historiens, appartenant à des générations différentes, se sont retrouvés en janvier 2010, quatre décennies après la parution du manifeste des Venturi, lors d’un symposium intitulé « Architecture after Las Vegas » organisé par Stanislaus von Moos à la Yale School of Architecture.

Devant la multiplication des travaux consacrés à Learning from Las Vegas, il m’a fallu prendre position. La plupart des chercheurs envisagent le livre des Venturi tel qu’il peut être lu et interprété de nos jours, du fait de sa disponibilité sous forme de rééditions régulières dans de nombreuses langues, et d’extraits dans la plupart des anthologies de théorie de l’architecture. Cette présence de Learning from Las Vegas dans la culture contemporaine confirme l’importance de l’ouvrage et encourage à l’étudier, mais constitue à mon sens un obstacle épistémologique majeur. Il y a en effet quelques inconvénients à aborder Learning from Las Vegas comme un pur texte, dont la signification serait universelle et surtout immuable. S’intéresser au livre des Venturi du point de vue de son seul contenu, de ce qu’il paraît nous dire aujourd’hui, c’est le traiter exclusivement comme un matériau théorique, et négliger l’objet historique qu’il est indubitablement. Le détacher des circonstances dans lesquelles il a été imaginé, écrit puis lu, c’est courir le risque de l’instrumentaliser au service d’intérêts qui lui sont étrangers, et de figer son sens qui pourtant a constamment évolué jusqu’à aujourd’hui. À cette approche que l’on pourrait qualifier de présentiste – et qui a été la mienne dans un premier temps –, j’ai finalement préféré adopter une démarche historiciste3. C’est-à-dire qu’en associant analyse externe et interne du livre des Venturi, je l’ai étudié en diachronie, en tenant compte des conjonctures successives dans lesquelles il a été produit, au gré par exemple de ses trois éditions toutes très différente de 1968, 1972 et 1977. J’ai fait l’hypothèse que, de la même manière qu’un bâtiment se transforme avec son contexte et change ainsi de signification, comme l’a justement fait remarquer Robert Venturi au début des années 19504, Learning from Las Vegas est devenu ce qu’il est aujourd’hui à l’issue d’un processus historique qu’il fallait expliciter. Ainsi, je ne me suis pas demandé ce qu’est l’ouvrage, mais comment il l’est devenu. L’objectif n’était pas d’enfermer le texte des Venturi dans le passé, mais autant que possible de le libérer d’une lecture univoque au présent. En montrant au gré de quelles vicissitudes il est arrivé jusqu’à nous, il me semblait en effet possible de prouver qu’il reste disponible à l’avenir pour des interprétations diverses. En privilégiant l’histoire plutôt que la théorie dans l’étude de Learning from Las Vegas, j’ai adopté un second parti méthodologique. Je me suis détourné de l’approche essentialiste qui prévaut parfois dans l’analyse des livres, et qui suppose de trouver à l’intérieur d’une œuvre toutes les réponses aux questions que l’on se pose. Une telle approche néglige un autre aspect déterminant du fait littéraire ; à savoir que les textes n’existent vraiment que lorsqu’ils sont lus. Le sens et l’importance d’un ouvrage dépendent tout autant de sa production dont sont responsables les auteurs et les éditeurs, que de sa réception qui appartient aux lecteurs, laquelle s’est révélée être d’une étonnante vitalité dans le cas de Learning from Las Vegas. Mes recherches se sont ainsi inscrites dans la continuité des études de réception développées par Hans Robert Jauss, pour qui l’histoire de la littérature peut être envisagée comme « un processus de réception et de production esthétique, qui s’opère dans l’actualisation des textes littéraires par le lecteur qui lit, le critique qui réfléchit et l’écrivain lui-même incité à produire à son tour. »5 L’un des principaux mérites de l’étude des livres du point de vue de leur réception est d’établir un lien entre un ouvrage reconnu comme historique, et l’expérience esthétique que l’on peut en faire au présent.

Sur la base de ces partis méthodologiques, je me suis donc penché sur les réactions qu’a suscitées Learning from Las Vegas dans la sphère publique, lesquelles ont pour caractéristiques de laisser des traces, de pouvoir être connues et d’engendrer elles-mêmes à leur tour d’autres réactions. Je parle ici des articles, recensions, essais, courriers à la rédaction, passages de livres, qui par leur publication ont participé activemnt à la formation du sens et de la valeur que l’on attribue au livre des Venturi. D’un point de vue géographique, je n’ai pas mis de limites à mon enquête même si la réception de l’ouvrage s’est cantonnée pour l’essentiel aux États-Unis et à l’Europe. D’un point de vue temporel, j’ai envisagé celle-ci depuis la toute première publication de Learning from Las Vegas en 1968, tout au long d’une période de vingt années jusqu’au moment où le sens et la valeur du livre semblent se stabiliser durablement. C’est ainsi que j’ai rassemblé près de quatre-vingts textes qui témoignent de la réception publique de Learning from Las Vegas. Il faut noter que parmi eux se trouve un certain nombre de contributions de Robert Venturi et Denise Scott Brown eux-mêmes. En effet, les deux architectes ont, sous différentes formes et dès le début, participé à la réception de leur propre ouvrage, à travers les modifications qu’ils lui ont fait subir lors de ses éditions successives, et les réponses qu’ils ont apportées à la critique dans des articles ou des interviews.

Ainsi, j’ai envisagé Learning from Las Vegas, en faisant des interprétations, des jugements et des justifications des uns et des autres, des opérations de valorisation et de dévalorisation du livre, mon principal objet d’étude. J’ai essayé d’expliciter la richesse et la complexité des représentations qui se sont jouées lors de la réception de l’ouvrage, lequel m’a finalement moins intéressé pour ce qu’il vaut ou signifie, que pour ce qu’il fait. De manière à ne pas devenir un commentateur parmi tant d’autres, je me suis efforcé de faire preuve de la plus grande neutralité, et de traiter symétriquement auteurs et lecteurs de Learning from Las Vegas. Je me suis abstenu de dénoncer ou d’approuver leurs points de vue respectifs, refusant de prendre parti dans la controverse que l’ouvrage a déclenchée. J’ai en effet considéré l’idée que les critiques s’en sont faite au fil du temps, comme aussi importante que ce que le livre dit par lui-même. C’est ainsi que je me suis livré, avec cette recherche, moins à une histoire critique de Learning from Las Vegas, qu’à une histoire de la critique de Learning from Las Vegas.

Concrètement, j’analyse dans les pages suivantes les trois cycles de production et de réception qui ont, selon moi, fait de Learning from Las Vegas ce que le livre est aujourd’hui. Robert Venturi et Denise Scott Brown ont en effet publié successivement leur texte en 1968 sous la forme d’un article dans la revue The Architectural Forum, en 1972 sous celle d’un premier livre chez MIT Press, enfin en 1977 d’une version révisée chez le même éditeur. [Fig. 1, 2 et 3] En neuf chapitres, je m’efforce de décrire avec précision le processus de fabrication de chacune de ces occurrences éditoriales, puis la manière dont elles ont été tour à tour accueillies par la critique. J’entends montrer par là comment l’ouvrage a été coproduit entre 1968 et 1988 par ses auteurs et ses lecteurs dans le cadre d’une controverse intellectuelle d’une rare intensité, laquelle a contribué à un profond renouvellement idéologique dans le milieu de l’architecture aux États-Unis et en Europe. Je complète mon analyse en diachronie de ce fait littéraire sans précédent par une étude en synchronie, laquelle s’articule autour de trois notions mises en avant par le théoricien Gérard Genette6 : le contexte, l’intertexte et l’architexte. Je m’efforce de cette façon d’associer à l’immersion dans le corpus des textes publiés par les Venturi et leurs contempteurs, un éclairage critique et théorique qui me permet de resituer Learning from Las Vegas au sein de l’ensemble plus vaste qu’est la littérature architecturale.

Le premier chapitre du présent ouvrage s’ouvre ainsi par une plongée dans le contexte extralittéraire dans lequel a vu le jour Learning from Las Vegas. On y apprend comment, après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des intellectuels et des artistes négligent le développement accéléré de la ville de Las Vegas et du mythe populaire qui l’accompagne. C’est dans ces circonstances que Robert Venturi et Denise Scott Brown, deux jeunes brillants architectes qui évoluent alors au cœur du milieu professionnel et universitaire américain, s’emparent du sujet et brisent un certain nombre de tabous. Dans le second chapitre, on voit en effet comment ils vantent, dans le texte qu’ils font paraître au printemps 1968, l’intérêt du paysage commercial et vernaculaire américain, et à travers lui les vertus d’une architecture fondée sur la communication plutôt que sur l’espace. En ce sens notamment, ils présentent la vitalité chaotique du Strip de Las Vegas comme un désaveu des principales thèses modernistes alors dominantes. Par l’intermédiaire d’un second article, puis d’un enseignement qui se tient à l’école d’architecture de Yale, ils conduisent ainsi pendant cette année de grande agitation politique et sociale ce que je propose donc de considérer comme une véritable « révolution culturelle » dans le milieu de l’architecture. Le troisième chapitre présente une analyse chronologique puis thématisée de la réception de Learning from Las Vegas entre 1969 et 1971, laquelle prend alors la forme d’une violente polémique de part et d’autre de l’Atlantique. À cette occasion, le livre des Venturi révèle, mais aussi exacerbe nombre de clivages qui traversent le milieu architectural ; les grands principes auxquels se réfèrent les architectes modernistes faisant alors l’objet d’un débat public. Les uns et les autres sont amenés à défendre le rôle central de l’espace ou au contraire du symbolisme, l’efficacité de la planification ou les vertus de l’urbanisation spontanée, l’idéal révolutionnaire et utopiste ou l’intérêt pour le déjà-là, l’avant-gardisme ou la prise en compte du goût populaire, etc. Learning from Las Vegas, à travers sa réception, contribue ainsi à redistribuer au tournant des années 1970 les valeurs auxquelles se réfèrent la plupart des architectes. L’étude se poursuit dans le chapitre 4 avec la description de la première édition de Learning from Las Vegas sous forme de livre en 1972. Il y est d’abord question du processus éditorial houleux qui a entouré cette nouvelle mise en forme du texte des Venturi. On s’attarde sur la matérialité de cet ouvrage si caractéristique et sur l’ensemble des dispositifs paratextuels qui concourent à le présenter au public. En me penchant ensuite longuement sur le contenu du texte et sur son évolution depuis 1968, je me propose de montrer comment cette deuxième occurrence de Learning from Las Vegas apparaît au fil de ses trois parties comme une nouvelle phase de production discursive pour les Venturi, mais également comme le lieu de la réception des critiques qu’on leur adresse depuis quatre années. Les architectes de Philadelphie s’y efforcent en effet à nouveau de justifier leur intérêt pour Las Vegas et de désamorcer les attaques que celui-ci leur a values. Ils développent aussi considérablement le discours théorique et critique dans lequel ils prennent pour cible les architectes modernistes, et font du recours au symbolisme explicite la réponse architecturale la mieux adaptée à leur époque. Enfin, ils associent les projets et les réalisations de l’agence Venturi & Rauch aux idées présentées jusque-là. Tout au long des trois parties qui constituent l’ouvrage, ils engagent ainsi avec la critique – avec les lecteurs passés et futurs de leur texte – un dialogue d’une rare intensité, et se positionnent au centre des discussions sur l’évolution du modernisme en architecture. Le cinquième chapitre montre que le livre des Venturi interagit également avec un certain nombre d’autres publications impliquées dans le même débat, et par là développe une riche intertextualité. Je sors de cette façon un peu plus encore Learning from Las Vegas de l’isolement dans lequel une lecture à distance pourrait le tenir, et j’en fais un acteur majeur de la reconfiguration de la littérature architecturale au début des années 1970. Dans le sixième chapitre, on trouve l’analyse de la considérable réception par la critique dont fait l’objet Learning from Las Vegas entre 1972 et 1976, laquelle atteste que le sens et la valeur que l’on accorde alors à l’ouvrage des Venturi évoluent sensiblement. Celui-ci incarne en effet peut-être plus que tout autre le processus de dépolitisation qui gagne les avant-gardes architecturales après 1968. Dans un contexte de crise économique mondiale et d’effondrement désormais avéré des idéaux du modernisme, le discours des Venturi inquiète les architectes par le peu d’espace qu’il semble leur réserver dans le cadre de l’aménagement de la ville contemporaine. On voit d’un autre côté comment Learning from Las Vegas prend une place de plus en plus importante à partir de 1973 pour les intellectuels et les universitaires qui œuvrent au développement des cultural studies et à la reconnaissance pleine et entière d’une culture authentiquement américaine et populaire. Au gré des échanges entre les Venturi et la critique – par recensions et interviews interposées –, l’ouvrage apparaît autant comme une conséquence qu’une cause du bouleversement idéologique en cours. Le chapitre suivant est une description de l’édition révisée du livre de Robert Venturi et Denise Scott Brown, publiée en 1977 et qui circule aujourd’hui encore. Le livre est certes réduit dans son format et son contenu, mais il s’enrichit aussi de l’ajout d’éléments péritextuels grâce auxquels les auteurs s’investissent une fois de plus activement dans la promotion de leur propre discours. Dans le chapitre 8, on trouve ainsi une dernière étude de réception, cette fois sur une période de plus d’une décennie. On assiste à cette occasion à l’entrée rapide de Learning from Las Vegas dans l’histoire de l’architecture, et notamment à son assimilation progressive par la critique au mouvement postmoderne. Le livre est à ce moment mobilisé, surtout aux États-Unis, par nombre d’universitaires et d’intellectuels dans le cadre des débats sur ce que le philosophe Fredric Jameson appelle alors « la logique culturelle du capitalisme tardif ». En dépit des protestations répétées de ses auteurs, Learning from Las Vegas devient ainsi progressivement un classique du postmodernisme et, à ce titre, donne a posteriori au mouvement une dimension avant-gardiste qui mérite aujourd’hui d’être réévaluée. C’est en tout cas par le biais de cette postmodernisation, j’en fais ici l’hypothèse, que la controverse Learning from Las Vegas se clôt à la fin des années 1980. Enfin, dans un tout dernier chapitre, la réflexion s’ouvre sur les places qu’occupe successivement l’ouvrage au sein de la littérature architecturale. Je m’interroge précisément ici sur le genre auquel on peut le rattacher aujourd’hui, et sur celui qu’il a éventuellement contribué à inaugurer : le manifeste rétroactif. Je montre ainsi que Learning from Las Vegas compte autant par ce qu’il dit sur l’architecture et la ville américaine, que par ce qu’il a fait à la littérature architecturale depuis quarante ans.

1. Cf. Claudio MAGRIS, Utopie et désenchantement, Paris, Gallimard, 2001.

2. Cf. Luc BOLTANSKI et Ève CHIAPELLO, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999.

3. Il faut comprendre ce terme dans le sens que lui donne le sociologue Christian Topalov et non dans le sens que lui donnent certains historiens de l’art. Cf. Christian TOPALOV, « Des livres et des enquêtes : pour un historicisme réflexif », in La ville des sciences sociales, Paris, Belin, 2001.

4. Cf. Robert VENTURI, « Context in Architectural Composition » (1950), in Robert VENTURI, Iconography and Electronics upon a Generic Architecture, Cambridge, The MIT Press, 1996.

5. Hans Robert JAUSS, Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1978, p. 52.

6. Cf. Gérard GENETTE, Palimpsestes : La littérature au second degré, Paris, Seuil, 1982.

Chapitre 1

CONTEXTE

Un livre est le plus souvent lu, et a fortiori étudié, alors que le contexte dans lequel il est apparu en premier lieu n’existe plus. Ne pas en tenir compte, c’est prendre le risque de nier son historicité, laquelle concerne le dialogue qui s’établit entre auteurs et lecteurs dans le cadre du processus de réception, mais aussi la production initiale de l’ouvrage. L’étude de l’un ne doit pas empêcher celle de l’autre. Comme le remarque Alain Viala, « connaître la situation première de production d’une œuvre n’oblitère pas la possibilité de ses significations ultérieures, mais permet de confronter les significations qui lui sont reconnues et leur évolution : une œuvre n’existe pas en dépit des situations qui la suscitent – qu’une critique d’esthétique pure réduit au rang de simples circonstances accessoires. »1 Dans cet esprit, il est important de resituer Learning from Las Vegas dans le contexte où le texte a été publié, écrit et d’abord conçu. Voilà un autre moyen de rompre avec une vision essentialiste de l’ouvrage, et de l’envisager comme une construction sociale et culturelle.

La notion de contexte se trouve singulièrement à la confluence des deux domaines que sont la littérature et l’architecture. Dans le premier, on la définit aujourd’hui dans une acception large comme « l’ensemble des circonstances dans lesquelles s’inscrit un acte de discours, sa situation d’énonciation proprement dite, mais aussi les conditions sociales, politiques, économiques et culturelles qui en orientent la production et le sens. »2 La philologie, l’histoire puis la sociologie de la littérature se sont ainsi successivement assigné pour objectif d’éclairer le sens des textes au moyen de données qui leur sont extérieures. La recherche contemporaine a largement dépassé l’opposition entre analyses interne et externe, et montre par la voie d’universitaires comme Dominique Maingueneau que « le contexte n’est pas placé à l’extérieur de l’œuvre, en une série d’enveloppes successives, mais que le texte, c’est la gestion même de son contexte. »3

Directement inspirée par les études littéraires, la notion de contexte a été introduite dans le milieu de l’architecture dans les années 1950 et 1960, avec pour objectif de prendre en compte la continuité historique et urbaine dans laquelle prend place un édifice – de la même manière qu’un mot s’insère dans une phrase, et une phrase dans un texte. Adrian Forty fait d’Ernesto Rogers en Italie – avec le terme d’ambiente – et de Colin Rowe aux États-Unis les deux principaux promoteurs du contextualisme comme mode d’engendrement du projet d’architecture4. Robert Venturi, qui a fréquenté Ernesto Rogers lors de son passage à l’American Academy à Rome entre 1954 et 1956, les a en fait précédés l’un et l’autre. Dans son mémoire de Master in Architecture, soutenu dès 1950 et intitulé Context in Architectural Composition, il utilise en effet la notion de contexte pour désigner l’environnement historique ou spatial qui « donne à un édifice sa signification. »5 Le jeune Venturi empruntait alors cette idée à un article sur la psychologie de la forme (Gestalttheorie) découvert pendant ses études à Princeton. Ce faisant, il était l’un des tout premiers à jeter un pont entre critique littéraire et conception architecturale.

Invité indirectement par son auteur même à prendre en compte le contexte dans lequel s’inscrit et s’écrit Learning from Las Vegas, il convient d’abord de préciser sa nature et son ampleur. C’est en effet l’une des principales difficultés, en littérature comme en architecture, que d’en fixer les limites. Du plus local, au plus global, jusqu’où envisager le contexte dans lequel a été conçu Learning from Las Vegas ? On se bornera ici à la situation précise et concrète dans laquelle se sont trouvés Robert Venturi et Denise Scott Brown lorsqu’ils ont fait le projet d’une publication sur le Strip de Las Vegas. C’est-à-dire qu’on se penchera sur les données biographiques relatives aux deux architectes qui peuvent éclairer leur démarche, mais aussi sur l’histoire de la ville elle-même et surtout sur ce qu’elle fut au milieu des années 1960, dans sa réalité physique comme dans l’imaginaire collectif des Américains. Incidemment, quelques éléments sur l’architecture moderne aux États-Unis dans les années 1960, et sur la situation politique du pays, viendront compléter le tableau.

DEUX VRAIS FAUX MARGINAUX

Fin 1966, Denise Scott Brown et Robert Venturi arrivent pour la première fois ensemble à Las Vegas. Au volant d’une voiture de location, peut-être accompagnés à la radio par les Beach Boys qui chantent alors l’insouciance de la jeunesse californienne, ils parcourent sans relâche le Strip[Fig. 4]. Tout est pour eux tellement affreux, et en même temps si excitant. L’expérience est un éblouissement, dont Denise Scott Brown s’est souvenue plus tard :

Nous sommes allés de casino en casino. Hébétés par le soleil du désert et aveuglés par les enseignes, aimant et détestant à la fois ce que nous voyions, ballottés, nous nous débarrassions de notre carapace esthétique.6

Depuis le désert, ils contemplent l’incroyable skyline qui se détache sur fond des Spring Mountains. Ensemble, ils refont l’architecture et son histoire, osent des rapprochements iconoclastes, entre Las Vegas et Rome, entre les casinos et les cathédrales gothiques, entre les parkings immenses et les jardins de Versailles. Ils voient bien que cet endroit incarne tout ce que l’intelligentsia déteste, mais aussi tout ce que l’Américain moyen adore : les grands espaces climatisés, les décors kitsch, l’ambiance festive, l’argent facile. Cette scène primitive, au sens quasi freudien, par le mélange des sentiments d’attraction et de répulsion qu’elle révèle, est immortalisée deux ans plus tard par une photographie prise depuis l’habitacle d’une limousine, où les deux architectes apparaissent au premier plan tandis que le paysage du Strip s’étire devant eux en cinémascope et technicolor. Robert Venturi et Denise Scott Brown sont complices, mais aussi amoureux, et Las Vegas est le théâtre de leur idylle. Ils sont en train de forger ensemble un regard nouveau sur le paysage américain ordinaire.

Denise Scott Brown est arrivée dans la région, plus exactement en Californie, presque deux ans plus tôt, au début de l’année 1965, pour occuper à trente-quatre ans un poste d’enseignante à la School of Environmental Design de l’université de Berkeley7. Le campus est à l’époque secoué par les derniers soubresauts du Free Speech Movement, un soulèvement des étudiants qui réclament plus de liberté d’expression, notamment dans le cadre des protestations contre le conflit au Vietnam dans lequel sont désormais pleinement engagés les États-Unis. Dans ce contexte agité, la jeune femme rencontre l’urbaniste Melvin Webber8, auteur l’année précédente d’un retentissant essai sur la ville comme système de communication, mais aussi le fondateur de la revue Landscape, John Brinckerhoff Jackson9 avec lequel elle se découvre un intérêt commun pour le paysage américain des bords de route. Après un semestre seulement, elle quitte Berkeley pour rejoindre la School of Architecture and Urban Planning de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA), où jusqu’en 1968 elle occupe la chaire d’Urban Design. Elle y met sur pied un programme interdisciplinaire, dirige un studio et, à cette occasion, invite lors de plusieurs jurys Robert Venturi rencontré en 1960 à l’université de Pennsylvanie à Philadelphie (Penn). Tous deux en profitent donc pour se rendre à plusieurs reprises à Las Vegas distant d’un peu plus de quatre cents kilomètres de Los Angeles. Ce n’est cependant pas dans l’une des nombreuses chapelles nuptiales qui bordent le Strip, mais sous le porche de la maison de Denise à Santa Monica qu’ils se marient le 23 juillet 1967, tandis que plus au nord, à San Francisco, le Summer of Love10 bat son plein [Fig. 5]. Témoignage de leur union tant amoureuse qu’intellectuelle, les serviettes de table portent ce jour-là l’inscription « Marriage is almost all right »11.

Pleine d’ironie, la formule renvoie à « Is not Main Street Almost All Right ? »12, l’interrogation provocatrice que Robert Venturi a glissée dans Complexity and Contradiction in Architecture, son premier livre qui circule depuis peu13[Fig. 6]. Il a écrit l’ouvrage à partir du cours de théorie de l’architecture, l’un des premiers à se tenir dans une université américaine, qu’il a donné à Penn entre 1961 et 1966, et dont Denise Scott Brown a assuré dès 1962 les séminaires et travaux dirigés associés. Le livre est annoncé par l’historien Vincent Scully14 dans sa préface comme un événement considérable : « …c’est probablement le texte le plus important de la théorie de l’architecture depuis Vers une architecture écrit par Le Corbusier en 1923. »15 L’ouvrage se présente comme une critique de la simplification des formes et des fonctions prônée par les architectes modernistes. Robert Venturi rejette ce qu’ils défendent, la pureté comme l’unité – « less is a bore »16 assure-t-il en parodiant Mies van der Rohe. Il préfère, lui, la « vitalité chaotique » dans l’architecture ; « more is not less », insiste-t-il. Il condamne aussi la manière dont ces architectes ont perdu le sens de l’histoire, et comme le critique et poète T. S. Eliot envisage « le passé non seulement comme passé, mais aussi par sa présence »17. Robert Venturi invoque, sans souci de chronologie, les exemples historiques les plus éloquents en termes de complexité et de contradiction en architecture. L’ouvrage est aussi l’occasion pour lui d’adopter une position iconoclaste sur le paysage urbain américain, et de trouver des vertus aux rues commerçantes de l’Amérique ordinaire. Annoncé comme un événement, Complexity and Contradiction in Architecture le devient rapidement. Avant la fin de l’année 1967, les réactions se multiplient dans les revues spécialisées aux États-Unis et à l’étranger. Plus encore que la demi-douzaine d’articles qu’il a fait paraître jusque-là, l’ouvrage installe Robert Venturi comme une figure controversée, comme le remarque le critique John Lobell : « Déjà hostile à de nombreux aspects de son travail, l’establishment architectural exprime maintenant son hostilité à ses théories. »18

Depuis 1957, il mène en son nom propre une carrière d’architecte à Philadelphie. Il a d’abord travaillé sur plusieurs petits projets, surtout des maisons individuelles comme celle de sa mère à Chestnut Hill [Fig. 6]. Il s’est associé une première fois avec Paul Cope et Mather Lippincott entre 1958 et 1961 avec lesquels il a réalisé notamment une résidence pour personnes âgées, la Guild House. Il a collaboré ensuite avec William Short au sein de la société Venturi and Short entre 1961 et 1964, et enfin avec John Rauch à partir de 1964 dans le cadre de l’agence Venturi and Rauch, que Denise Scott Brown rejoint trois ans plus tard. Son travail est rapidement reconnu sur la Côte Est et, en 1965, l’Architecture League of New York lui consacre une exposition : « New Talent – The work of Venturi and Rauch ». La même année, la maison qu’il a dessinée pour sa mère reçoit une mention honorable à l’occasion de l’Art and Architecture Awards.

Rien ne prédispose Robert Venturi à s’intéresser à Las Vegas, tant sa vie familiale et professionnelle est liée à la région de Philadelphie. Il y est né le 25 juin 1925, fils unique de Vanna et Robert Venturi. Son père, originaire d’Italie, est un entrepreneur qui a toujours rêvé de devenir architecte. Sa mère, fille d’émigrés italiens, est une militante de la cause pacifiste, engagée pour l’établissement de plus de justice sociale. En 1935, Robert entame sa scolarité à l’Episcopal Academy de Merion dans la banlieue de Philadelphie dont il sort diplômé en 1943. L’année suivante, il commence des études d’architecture à la fameuse université de Princeton dans le New Jersey, où il obtient un Bachelor’s Degree in Architecture en 1947, et un Master of Fine Arts Degree en 1950. À l’époque, c’est plutôt vers la Graduate School of Design de l’université de Harvard que tous les regards se tournent. Sous la direction de Walter Gropius, on y enseigne les canons du Mouvement moderne19 que Sigfried Giedon présente dans ses cours comme l’aboutissement final de l’histoire de l’architecture. Princeton est considérée au contraire comme une école du passé, encore organisée selon le système des Beaux-Arts. L’homme fort y est Jean Labatut, un ancien de l’atelier Laloux à Paris, certes convaincu par le modernisme, mais qui n’y voit qu’une étape dans un long et complexe déroulement historique. Les cours d’histoire de l’art et de l’architecture proprement dits sont très importants, et Robert Venturi suit assidûment ceux de Donald Drew Egbert qui demeure pendant longtemps son mentor20. Il complète ensuite sa formation quelque peu anachronique par un premier voyage en Europe en 1948 ; il visite Londres, Paris, et Rome qui lui fait la plus forte impression. Lorsqu’il soutient finalement son mémoire de Master en 1950 devant un jury où siègent Louis Kahn et George Howe, les références qu’il convoque mêlent les monuments romains et les constructions vernaculaires américaines. À une époque où l’historicisme n’est pas très à la mode, le plaidoyer du jeune architecte pour la prise en compte du contexte apparaît déjà polémique.

Tout juste diplômé, Robert Venturi rejoint l’agence de Oscar Storonov à Philadelphie, où sont conçues de nombreuses opérations de logements sociaux. Il participe au projet de Cherokee Apartments et à la préparation d’une exposition sur le travail de Frank Lloyd Wright. Grâce à Louis Kahn, il intègre ensuite pour deux ans l’atelier d’Eero Saarinen à Bloomfield Hills dans le Michigan, où il travaille notamment au côté de l’architecte Kevin Roche. En 1954, après plusieurs candidatures malheureuses, il remporte la bourse de l’American Academy et part pour deux ans à Rome où il approfondit sa connaissance de l’architecture antique, maniériste et moderne21. Il en profite pour voyager en Égypte, Turquie, Grèce, Autriche et Scandinavie. De retour à Philadelphie en août 1956, il rejoint l’agence de Louis Kahn pour quelques mois, et commence à l’assister dans son enseignement à Penn. C’est là qu’il rencontre sa future épouse, récemment arrivée d’Europe.

Le parcours qui a amené Denise Scott Brown à Philadelphie puis à Las Vegas est plus complexe que celui qu’a suivi Robert Venturi. Elle est née le 3 octobre 1931 à Nkana en Rhodésie – aujourd’hui Kitwe en Zambie. Elle est la première des quatre enfants de Shim et Phyllis Lakofski. Son père, issu d’une famille juive lithuanienne, est commerçant. Sa mère d’origine lettone a étudié pendant deux années l’architecture en Afrique du Sud. En 1933, les Lakofski déménagent à Johannesburg dans une maison conçue dans le Style international par des camarades de Phyllis. Denise est scolarisée au Kingsmead College de 1937 à 1947, puis entreprend sa formation à l’université de Witwatersrand de 1948 à 1951 où elle fait la connaissance de Robert Scott Brown. Elle commence par le programme de liberal arts avant de s’orienter en deuxième année vers des études d’architecture qui privilégient la technique plutôt que l’histoire, mais accordent tout de même une large place aux questions politiques et sociales. De cette période africaine, Denise Lakofski garde longtemps le souvenir de la domination exercée par la culture importée des Britanniques sur toute forme d’expression locale et vernaculaire22. En 1952, elle se rend justement à Londres pour effectuer son stage pratique de quatrième année dans l’agence de l’architecte Frederick Gibberd. Elle en profite pour passer l’examen d’entrée à l’Architectural Association, examen qu’elle réussit. Entre 1952 et 1955, elle intègre la célèbre école, y suit l’enseignement de l’historien John Summerson sur le maniérisme et l’architecture anglaise classique, et se lie d’amitié avec l’architecte Arthur Korn23 auprès de qui elle se découvre un goût pour l’engagement social. Elle soutient son diplôme en 1954 avec un projet pour des logements ouvriers dans un village de mineurs. Robert Scott Brown la rejoint à l’AA, et tous deux s’inscrivent dans un cours d’architecture tropicale, dont Denise décroche le certificat en 1956. À l’extérieur de l’école, elle découvre le New Brutalism, et fréquente les architectes Alison et Peter Smithson24 qui multiplient les critiques sur le Mouvement moderne et sur le fonctionnement des CIAM, lesquelles vont conduire à l’émergence du Team X. Elle partage leur fascination pour la société de consommation naissante, la publicité, la culture populaire américaine et sa vitalité. À la même époque, elle acquiert la certitude que pour s’engager socialement, elle doit se tourner vers l’urbanisme ; non pas comme il se pratique alors en Angleterre sur des bases esthétiques à la façon du mouvement Townscape, mais sur un socle plus large comme il lui semble que cela se fait aux États-Unis.

En juillet 1955, elle épouse Robert Scott Brown avec qui elle voyage et multiplie les expériences professionnelles pendant trois années en Europe et en Afrique du Sud. Elle travaille pour Ernö Goldfinger et Dennis Clarke Hall à Londres en 1955 et 1956, puis l’année suivante pour Giuseppe Vaccaro à Rome. Les Scott Brown en profitent pour assister à la Summer School des CIAM à Venise, dirigée par Franco Albini, Ignazio Gardella et Gino et Nani Valle. De retour en Afrique du Sud, Denise collabore avec DeBruyn and Cook à Johannesburg. Sur les conseils de Peter Smithson, les Scott Brown partent en septembre 1958 suivre une formation d’urbanistes aux États-Unis, à l’université de Pennsylvanie à Philadelphie où enseigne Louis Kahn dont la réputation est alors grandissante. Dès son arrivée, la jeune femme s’inscrit dans le département de Land and City Planning où elle assiste aux cours d’économie, de sociologie urbaine, de statistique et d’histoire de la planification. Elle fréquente de nombreux enseignants comme Robert B. Mitchell, Paul Davidoff25 ou Herbert J. Gans26 qui critiquent les architectes pour leur propension à apporter des réponses « physiques » à des problèmes sociaux. Elle participe, lors de son second semestre, au programme interdisciplinaire dirigé par David Crane qui porte sur une réinterprétation à l’aune du Social Planning du projet de Le Corbusier pour Chandigarh. À la fin de l’année, Robert Scott Brown disparaît tragiquement dans un accident de voiture. À l’automne suivant, la jeune veuve participe enfin au studio conduit par Louis Kahn à qui elle s’oppose, se faisant l’avocate du Planning contre la toute-puissance du Design. En 1960, Denise Scott Brown obtient son Master en City Planning, et dans la foulée commence à enseigner au sein de la School of Fine Arts. Elle y rencontre pour la première fois Robert Venturi, assistant de Louis Kahn depuis trois ans.27

Lorsque, quelques années plus tard, ils sillonnent ensemble le Strip de Las Vegas, Robert Venturi et Denise Scott Brown sont riches de ces nombreuses expériences universitaires et professionnelles. Lui est devenu un architecte dont on commence à parler sur la Côte Est28 – l’historien Vincent Scully avec qui il est désormais ami le décrit en « porteparole intellectuel et meilleur designer »29 de l’école de Philadelphie. Il ancre sa pratique dans une solide connaissance de l’histoire de l’architecture classique et baroque, et cultive une distance critique avec le modernisme alors triomphant. Son mémoire de fin d’études puis son livre Complexity and Contradiction in Architecture ont parachevé sa réputation de franc-tireur. Elle, sa cadette de six ans, n’est pas en reste. [Fig. 7] Son engagement social forgé à Londres dans les années 1950 trouve un débouché à Los Angeles et à Philadelphie où elle travaille en 1968 sur la rénovation du quartier populaire de South Street. Denise Scott Brown s’est rapidement construit un profil d’urban planner à une époque où la profession prend son essor. Tout au long des années 1960, elle publie une quinzaine d’articles sur des questions d’architecture, d’urbanisme et d’enseignement. En 1965, encouragée par son ancien professeur et ami David Crane, elle décrit dans un essai la ville comme un « système de messages », compare la cité médiévale européenne à la métropole américaine contemporaine, et s’interroge sur le fonctionnement symbolique de cette dernière à l’âge de l’automobile30.

LA VILLE QUI NE DORT JAMAIS

La ville de Las Vegas, au moment où la découvrent les Venturi, est bien différente de la métropole d’aujourd’hui. Sa population a été multipliée par sept depuis quarante ans, sa superficie a décuplé, et la plupart des édifices qui s’y dressaient à l’époque ont été détruits et remplacés. Autant de transformations qui incitent à revenir sur ce que la ville a été au milieu des années 1960, tant d’un point de vue de sa réalité physique, que dans l’esprit de ceux qui l’ont alors visitée, et, au-delà, dans celui de la plupart des Américains.31 Au cours des années 1960, comme dans toutes les villes de la sunbelt – la partie sud des États-Unis qui va de la Floride à la Californie – la dynamique urbaine est éclatante à Las Vegas. En 1967, l’aire métropolitaine accueille mille nouveaux habitants chaque mois, et en compte 269 000 au 1er juillet. L’urbanisation progresse le long des axes routiers et concerne principalement les suburbs, tandis que, comme dans le reste du pays, le downtown stagne. La ségrégation sociale et raciale y est forte. Au nord et à l’ouest de l’agglomération, là où les travailleurs à bas revenus et les Noirs sont confinés, le développement urbain se structure autour de la Nellis Air Force Base ouverte en 1949, et dont l’importance a été croissante avec les guerres de Corée et du Vietnam. Au sud, où se trouvent les emplois les mieux payés et où les populations blanches et riches s’installent, c’est le tourisme et en particulier l’industrie des casinos qui détermine la forme de la ville. Ces deux moteurs économiques se sont allumés au tournant de la Seconde Guerre mondiale, transformant dramatiquement la destinée jusque-là sans histoire d’une bourgade perdue dans le désert.

Connu depuis plus d’un siècle comme un point d’eau sur le chemin qui mène de Salt Lake City à Los Angeles, à travers le désert du Mojave, le site de Las Vegas – la vallée fertile – est choisi en 1902 pour accueillir une halte sur la ligne de trains qui se construit vers la Californie. Le 15 mai 1905, une nouvelle municipalité est officiellement créée autour d’un dépôt de chemin de fer, et les parcelles qui l’entourent sont vite vendues aux enchères. Ce qui n’est encore qu’un village de tentes devient rapidement le siège du comté de Clark. Pour autant, jusque dans les années vingt, manquant d’eau et dépourvue de bonnes terres à cultiver, Las Vegas végète et reste un simple relais pour les voyageurs et les marchands en route vers l’ouest. En 1928, le Congrès des États-Unis vote le Boulder Canyon Act qui prévoit la construction du plus grand barrage hydroélectrique du monde, le Hoover Dam, sur la rivière Colorado au sud-ouest de la ville. Les crédits fédéraux inondent alors la région, les ouvriers à la recherche d’un emploi affluent et les affaires commencent à prospérer pour les commerçants locaux. De nombreux curieux viennent voir le gigantesque chantier et au passage visitent Las Vegas qui accueille déjà, à la fin des années trente, près de 250 000 touristes par an, tandis que sa population n’excède pas les huit mille habitants.

En 1931, pour soutenir l’activité économique durement frappée par la Grande Dépression, les jeux d’argent sont autorisés et une législation libérale en matière de divorce est adoptée dans l’État du Nevada. Pourtant, seul un esprit clairvoyant comme celui de l’écrivain Paul Ralli peut à l’époque imaginer le développement futur de Las Vegas, comme il le fait en ouverture de l’un de ses romans :

En juin 1933, je fus autorisé à pratiquer le droit dans l’État du Nevada, et bien que tous mes amis s’attendaient à ce que je j’ouvre un bureau à Reno, je décidais d’aller à Las Vegas […] Je ne savais pas alors que le moment venu, Las Vegas deviendrait la rivale de Reno pour le business des divorces, détournant de la fameuse ville plus au nord, la plupart des cas liés à l’argent du cinéma d’Hollywood et de Californie. Par un après-midi chaud d’été et avec dix dollars dans la poche, j’arrivais à Las Vegas, et après m’être enregistré dans un hôtel local, je me promenais dans la rue principale pour jeter un coup d’œil à l’endroit. La ville m’impressionna pour être différente de toutes les autres villes d’Amérique.32

Dans les années trente, les premiers clubs et hôtels ouvrent dans le quartier de Fremont Street, lesquels, disposant d’une électricité à bon marché grâce au barrage, s’illuminent tous les soirs et offrent un spectacle fascinant. Profitant de l’interdiction des jeux d’argent en Californie à partir de 1938, les casinos se multiplient à Las Vegas, mais c’est l’entrée en lice des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale qui précipite les évènements. En 1941, les autorités fédérales décident en effet d’ouvrir à quinze miles au sud-est de la cité un site d’extraction et de transformation du magnésium, composant indispensable à la fabrication de munitions et de pièces de fuselage d’avions qui sont alors assemblés dans la région de Los Angeles. Une relation symbiotique s’installe entre les deux villes : Las Vegas fournit l’électricité et la matière première dont a besoin l’industrie aéronautique et d’armement, et Los Angeles les ouvriers et les soldats en permission qui viennent dépenser leur solde dans les casinos.

Pendant et après la guerre, le secteur des jeux d’argent connaît donc un développement rapide. La construction de casinos et d’hôtels ne concerne plus seulement le quartier de Fremont Street, mais aussi la partie sud du Las Vegas Boulevard en direction de Los Angeles, au-delà des limites municipales, là où les taxes et les réglementations sont moins contraignantes. Avec les premiers projets d’El Rancho Vegas en 1941 puis de l’Hotel Last Frontier en 1942, les investisseurs entretiennent l’image de la ville du désert et de la frontière. L’extravagance architecturale est déjà de mise dans ces établissements, mais une nouvelle étape est franchie en décembre 1946 avec l’inauguration du Flamingo, le premier complexe hôtelier de niveau international de Las Vegas. Celui-ci est dirigé par Benjamin Bugsy Siegel, le représentant local de la mafia qui dans l’après-guerre a étendu son emprise sur l’industrie du jeu. On surnomme la ville « Lost Wages » ou « Sin City », une appellation générique aux États-Unis qui désigne les cités où règne le vice qu’il soit lié au sexe, au jeu, à l’alcool ou au crime. L’ouverture du Flamingo inaugure en fait une série d’édifices construits au cours des années 1950 qui se distinguent par des styles tous différents et par un luxe ostentatoire : les Thunderbird, Desert Inn, Dunes, Tropicana, Stardust…

On appelle désormais Las Vegas Strip – d’après Sunset Strip à Beverly Hills – la partie sud du Las Vegas Boulevard le long de laquelle s’agglomèrent sur environ six kilomètres la plupart de ces nouveaux hôtels et casinos. La démesure est la règle ; le Stardust, inauguré en 1958 avec ses mille chambres, se prétend le plus vaste motel du monde, et sa façade accueille la plus grande enseigne électrique jamais réalisée, laquelle est visible la nuit à près de soixante miles. Le record est battu en 1966 avec l’ouverture d’un hôtel-casino de style oriental, l’Aladdin, annoncé par une gigantesque enseigne de quinze étages de haut, construite pour la somme de 750 000 dollars. Mais le symbole de la fièvre qui parcourt Las Vegas à l’époque, c’est le Caesars Palace, un complexe dont le thème est l’Antiquité gréco-romaine. [Fig. 8] Imaginé par Jay Sarno, il sort de terre entre 1962 et 1966 pour un coût faramineux de 19 millions de dollars. Avec son marbre et ses cyprès importés spécialement d’Italie, ses fontaines et statues innombrables, son théâtre de huit cents places, le Caesars Palace incarne jusqu’à l’absurde les fantasmes de la middle class californienne. On s’y presse pour écouter Frank Sinatra ou Barbra Streisand dans un décor digne des péplums hollywoodiens. Au gré des faillites, des rachats et des investissements, les casinos sont rapidement démolis et reconstruits. Les fortunes se font et se défont à Las Vegas aussi vite que les parieurs font sauter la banque ou perdent leur mise. Les milliardaires, comme Howard Hughes qui s’enferme pendant quatre années dans une chambre au dernier étage du Desert Inn, s’affrontent pour la suprématie d’une ville où tout semble pouvoir arriver.

Lorsque les Venturi découvrent la ville, celle-ci s’est définitivement imposée comme une destination touristique de premier plan – 2,7 millions de personnes la visitent en 1967. On s’y rend, toutes classes sociales confondues, pour assister à des courses automobiles, à des matches de boxe, pour voir en chair et en os les grandes vedettes du music-hall. Aux joueurs s’ajoutent désormais les congressistes en tous genres qui occupent le plus vaste parc hôtelier du monde, et les familles qui dans une ambiance de carnaval permanent viennent oublier la réalité quotidienne et se divertir comme elles peuvent aussi le faire à Disneyland inauguré en 1955. Le tourisme prend même les formes les plus inattendues lorsque les hôtels du Strip servent de point de départ à des excursions qui permettent d’assister aux tests nucléaires atmosphériques que l’armée américaine déclenche à une centaine de kilomètres au nord de la ville.

Le Strip de Las Vegas, avec ses deux fois trois voies de circulation que sillonnent les automobilistes en mal de sensations, et son architecture extravagante, forment pour les Venturi un environnement tout à fait concret. Mais il est plus que cela, tant ce boulevard occupe au milieu des années 1960, comme Broadway à New York City ou le Sunset Boulevard à Los Angeles, une place considérable dans l’imaginaire collectif. Comme une critique le note quelques années plus tard : « Las Vegas comme idée remplit l’esprit américain tout comme son architecture se répand dans le paysage américain. »33 D’un côté, dans une société largement puritaine, Las Vegas s’apparente à la cité pécheresse qui inquiète par la débauche qui y règne et par le rôle qu’y jouent les organisations criminelles. D’un autre côté, la ville fait rêver par l’argent facile qu’elle promet et le spectacle fantastique qu’elle offre. Auprès de tous ceux qui n’en ont pas encore fait l’expérience directe, la presse, la littérature et surtout le cinéma relayent en continu cette image ambivalente.

Ocean’s Eleven de Lewis Milestone, qui met en scène le célèbre Rat Pack34, est le premier film à grand succès tourné à Las Vegas. Il sort en salle en 1960 et raconte le cambriolage épique de cinq des casinos du Strip. En 1964, la ville est consacrée comme un haut lieu de la culture populaire dans Viva Las Vegas, une comédie musicale romantique dont la vedette est Elvis Presley alors au faîte de sa gloire. Au rythme de la chanson éponyme, le long-métrage s’ouvre dès son générique par une extraordinaire plongée nocturne au milieu des enseignes lumineuses du Strip et de Fremont Street. La suite est un tour guidé en technicolor à l’intérieur des casinos et des nombreuses attractions touristiques locales testées successivement par les personnages du film. Plus tard, en 1971, plusieurs des hôtels appartenant à Howard Hughes et le Circus Circus servent de décor au septième volet des aventures de James Bond avec Sean Connery dans le rôle-titre. Côté littérature, Ian Fleming a en effet situé dès 1956 une partie de l’histoire de Diamonds Are Forever à Las Vegas. Le romancier Steve Fisher localise, lui aussi, l’intrigue policière de No House Limit : a Novel of Las Vegas publié en 1958 dans le milieu des casinos dont il donne une description inspirée. Ed Reid fait, lui, paraître deux romans noirs : Las Vegas, City Without Clocks en 1961, puis The Green Felt Jungle en 1963. Enfin, un certain nombre d’essais explorent dès les années 1960 la fascination qu’exerce la ville : Las Vegas, City of Sin ? The Inside Story from Behind the Scenes de R.B. Taylor en 1963, Sonnett’s Guide to Las Vegas de R. Sonnett en 1969 et Las Vegas, as It Began, as It Grew de S.W. Paher en 1971. À la télévision comme dans la presse nationale et dans les magazines, Las Vegas fait ainsi l’objet d’une curiosité de plus en plus grande. La ville hérite de nombreux surnoms reflétant ses multiples facettes ; les journalistes titrent sur « Klondike dans le désert », la « ville atomique qui explose dans le désert », le « bac à sable d’Hollywood », « la ville que les gangsters ont construite », la « capitale du divorce », et la « dernière frontière ».35

Si le décor a bien été planté dès l’avant-guerre, c’est donc dans les années 1960 qu’un véritable mythe se constitue autour de Las Vegas. Son panthéon rassemble des stars du show-business qui s’épousent aussi vite qu’elles divorcent, des gangsters qui s’entretuent et des milliardaires excentriques qui se lancent de formidables défis. Le terrain de leurs aventures est un ruban qui s’illumine toutes les nuits à travers le désert et le long duquel se dressent de magnifiques palais scintillants – Las Vegas dispute alors à Paris le titre de « Ville lumière ». La légende qui s’écrit là est celle du rêve américain, des petites gens qui par un coup du destin accèdent à la fortune. Ce mythe, le cinéma, la presse et la télévision le diffusent instantanément aux quatre coins du pays.

L’une des plus étonnantes publicités faites à Las Vegas l'est par le journaliste Tom Wolfe dans le magazine Esquire en 196436. Celui-ci chronique à l’époque les mutations culturelles qui agitent la société américaine sous l’effet de la prospérité sans précédent qu’elle connaît depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Son enquête le conduit naturellement dans la ville qui ne dort jamais. Mélangeant fiction et réalité comme Las Vegas semble l’y encourager, Tom Wolfe relate son séjour dans un style novateur, directement inspiré par ce qu’il voit et ressent. Il multiplie les analogies entre le « bombardement des sens » auquel il est soumis sur le Strip, et les effets que produisent les drogues hallucinogènes en vogue à ce moment-là. Traverser la ville au volant de son automobile, c’est en effet selon lui connaître un « accroissement de la conscience » sous le coup des milliers d’enseignes en néon. L’année suivante, le journaliste inclut son essai dans un recueil qui rencontre rapidement un grand succès, The Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby, et dans l’introduction duquel il revient sur Las Vegas dont il fait la « super-hyper-version » du nouveau mode de vie américain :

…j’appelle Las Vegas le Versailles de l’Amérique, et cela pour des raisons précises. Las Vegas se trouve avoir été créée après la guerre, par des gangsters. Des gangsters qui se trouvaient avant tout être sans éducation… mais plutôt dans le sens non aristocratique, hors de la tradition aristocratique… les premiers prolos américains, petits