10,99 €

Mehr erfahren.

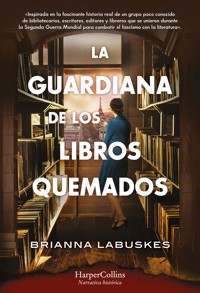

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, La guardiana de los libros quemados es una inolvidable novela histórica sobre los destinos cruzados de tres mujeres que creen en el poder de los libros para superar los momentos más oscuros de la guerra. Berlín, 1933. A raíz del éxito de su primera novela, la escritora americana Althea James es invitada por el mismísimo Joseph Goebbels a participar en un programa de intercambio cultural en Alemania. Allí conoce a una hermosa mujer que le promete enseñarle el auténtico Berlín, y no tarda en sumarse a un grupo de resistentes que la llevan a cuestionarse todo lo que sabe sobre sus anfitriones... y sobre sí misma. París, 1936. Aunque llegó a la Ciudad de la Luz huyendo de Berlín, Hannah Brecht pronto descubre que no está en un refugio contra el antisemitismo que pensaba haber dejado atrás. Desconsolada y atormentada por el papel que desempeñó en la traición que destruyó a su familia, Hannah se zambulle en su trabajo en la Biblioteca Alemana de Libros Quemados. Nueva York, 1944. Desde que su marido Edward murió luchando contra los nazis, Vivian Childs ha estado librando su propia batalla: impidiendo los intentos de un poderoso senador de censurar las Ediciones de las Fuerzas Armadas, libros de bolsillo que se envían a millones de los soldados destinados en el extranjero. Viv sabe hasta qué punto son importantes para los soldados gracias a las cartas que recibe..., incluida la última que le escribió su marido. Cuando Viv, sin saberlo, hace que su lucha contra la censura colisione con los secretos del pasado reciente, los destinos de estas tres mujeres confluyen... y las tres cambiarán para siempre. «Brianna Labuskes escribe sobre el poder de los libros, las bibliotecas y la amistad para sostenernos en tiempos difíciles, a la vez que hace una dura advertencia, absolutamente relevante en la actualidad, sobre los peligros de la censura». JENNIFER CHIAVERINI, autora de Las mujeres de la Orquesta Roja «Un oportuno recordatorio de que la quema de libros o su prohibición son el primer paso de una escalada bélica contra la libertad de pensamiento y expresión. Las mujeres de esta novela, cada una a su manera, desarrollan la fuerza necesaria para superar el miedo y las dudas y para resistirse a la censura y el odio... Una lectura entretenida y fascinante». KIM VAN ALKEMADE, autora de Huérfana #8 «Un libro apasionante que demuestra lo poderosas que pueden ser las palabras y las ideas. Cargada de intriga y secretos, sigue los pasos de tres mujeres que, desde Berlín hasta Nueva York, pasando por París, reparan los daños del pasado valiéndose de los libros como armas». ELISE HOOPER, autora de Angels of the Pacific «Labuskes despliega una historia de censura y miedo en la Alemania de los años treinta y de esperanza y valor en el Nueva York de 1944. Una novela de exquisita factura, que atrapa y estimula, que nos recuerda los peligros de la censura, el poder de los libros y el deber que tenemos todos de alzarnos en defensa de las libertades». KRISTIN HARMEL, autora de La lista de los nombres olvidados

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 557

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

La guardiana de los libros quemados

Título original: The Librarian of Burned Books

© 2023, Brianna Labuskes

© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Publicado por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.

© De la traducción del inglés, Celia Montolío Nicholson

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: Kerry Rubenstein

Imágenes de cubierta: © Mark Owen/Trevillion Images (mujer); © Shutterstock

ISBN: 9788410021358

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatoria

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Capítulo 37

Capítulo 38

Capítulo 39

Capítulo 40

Capítulo 41

Capítulo 42

Capítulo 43

Capítulo 44

Capítulo 45

Capítulo 46

Capítulo 47

Capítulo 48

Capítulo 49

Capítulo 50

Capítulo 51

Capítulo 52

Epílogo

Agradecimientos

Nota de la autora

Club de lectura Preguntas para debatir

Nota

Para los bibliotecarios, guardianes de libros

Nueva York

Noviembre de 1943

El telegrama que lamentaba informar a Vivian Childs de la muerte en combate de su marido llegó antes que su última carta.

Cuando, dos semanas después de que el sargento de cara aniñada llamase a su puerta, vio el sobre escrito con aquella letra tan familiar, le fallaron las piernas. Cayó de hinojos contra el suelo de mármol del vestíbulo, y, aunque sabía vagamente que lo lógico era que le doliese, no sintió nada.

Edward.

Por un segundo, Viv se dijo a la desesperada que aquel terrible telegrama debía de haber sido un error.

Pero no, era imposible que fuera un error. Lo de ahora era un fantasma, las palabras de un hombre muerto que aún no sabía cuál iba a ser su destino.

Viv sentía los dolorosos latidos del corazón en las muñecas, en la garganta. El tiempo pasaba mientras el tictac del reloj de pared se acompasaba con las palpitaciones de sus sienes. El reconfortante entumecimiento que la había protegido durante las dos últimas semanas se había disipado, y el dolor que había conseguido mantener a raya irrumpió ahora en tromba en cada recoveco de su cuerpo.

Casi fue un alivio que su muñeca chocase con el borde de la mesa cuando buscaba a tientas la carta. Este tipo de dolor sí que lo entendía.

Con la mirada clavada en el sobre, tocó delicadamente su nombre y después el de su marido antes de rasgar una esquina con la uña.

Viv, mi amor:

No sabes cuánto agradezco tus cartas. Por favor, no dejes de enviarlas y de mantenerme al tanto de tu divertidísima disputa con la señora Croft y su engreído caniche. Los muchachos están todos tan pendientes como yo del desenlace del incidente del tinte azul.

Uno nunca piensa que la guerra pueda ser aburrida; sin embargo, solo hay monotonía y arena, y después momentos de terror que te dejan temblando durante horas hasta que se te pasa y vuelve la monotonía. Ni te imaginas cuánto nos entretienen tus historias.

Menos mal que en lo que respecta a entretenernos parece que hay novedades. El Ejército ha impulsado una ingeniosa iniciativa: enviarnos libritos que se puedan llevar encima para desviar la atención de estos pobrecitos muchachos aburridos de todas las bombas que caen a pocos metros de nuestras cabezas.

Disculpa mi sequedad. Lo cierto es que estos libros han sido una bendición. Conseguí echarle el guante a un ejemplar de Oliver Twist, y me recuerda a Hale. El orgullo siempre le ha impedido a mi hermano aceptar de mí nada que pudiera sonarle a caridad, pero la verdad es que me gustaría haber encontrado una manera de ayudarle más cuando éramos pequeños. Cada vez que pienso en lo que ha tenido que esforzarse, mientras que yo he tenido de todo… En fin, los remordimientos hacen que a uno le cueste conciliar el sueño, ¿no? La guerra es útil para eso: para hacerte recordar todo lo que te gustaría haber hecho de otra manera.

Sé que esta carta palidece en comparación con las tuyas, tan vívidas, pero, por favor, no me castigues dejando de contarme historias porque yo no tenga nada que contarte. Dale un beso a mi madre.

Siempre tuyo,

Edward

Viv hizo todo lo posible por ignorar la mención de Edward a su hermano Hale. Le vinieron a la cabeza imágenes fugaces de calurosas noches veraniegas, labios pegajosos de algodón de azúcar, una sonrisa tentadora y unas manos encallecidas. Un relámpago que iluminó la oscura noche de su dolor.

¿Para qué pensar en algo que jamás podría tener?

En su lugar, releyó la carta, y por primera vez en dos semanas se permitió imaginarse a Edward. Hasta ahora, cada vez que lo había intentado solo había conseguido ver un cuerpo magullado y roto, carne desgarrada y sangre, tierra chamuscada, llamas. Esta vez se lo imaginó delante de una hoguera, pero una hoguera apacible, de noche, rodeado de sus compañeros de armas. En las manos tenía un libro; a veces les leía sus pasajes favoritos a los demás, y otras hacía una pausa para escucharlos a ellos.

Se aferró a esa imagen, recreándose en su reconfortante calidez.

Después de leer la carta por cuarta vez, Viv se llevó una mano a la cara y se tocó los bordes de la primera sonrisa que se permitía desde que Edward murió.

Capítulo 1

Nueva York

Mayo de 1944

Viv pegó la espalda contra el muro de ladrillo de la calleja para dividir la atención entre la puerta trasera del asador más lujoso de Manhattan y la rata curiosa que se iba envalentonando por momentos.

En la imaginación de Viv, esta aventura había transcurrido con menos basura y más intriga, y empezaba a preguntarse si su plan tendría algún fallo elemental. Cuando empezaba a considerar la posibilidad de retirarse, apareció por fin el lavaplatos al que estaba esperando para sobornarlo. Entre los nervios y el miedo, se mareó un poco al darle al muchacho el billete que había doblado de manera impecable.

El hedor a col podrida se esfumó en cuanto entró en la cocina del restaurante. Recobrando la confianza en sí misma, Viv adoptó el personaje de mujer fatal que llevaba ensayando toda la mañana para este plan descabellado. Incluso se había vestido expresamente para el papel: falda negra a juego con las ligas y unas preciadas medias con costuras que le ceñían las pantorrillas por detrás. Se había recogido el cabello con unos perfectos rollos de la victoria con los que habitualmente no podía permitirse perder el tiempo, y se había puesto con esmero un pintalabios color cerezo que en teoría desentonaba con los tonos rojizos de su pelo pero que, en la práctica, por la razón que fuera, quedaba bien.

El humo de los fogones a su paso y las palabrotas de los hombres la iban envolviendo como si estuviese caminando por el puerto una mañana de niebla después de haber matado a un amante. La imagen le hizo cimbrear las caderas y enderezar los hombros.

Esta sensación tenía su importancia. Le daba fuerzas, la ayudaba a compensar el temblor de las manos.

Viv solo iba a tener una oportunidad, y no podía meter la pata.

El senador Robert Taft iba a volver a Washington D. C. a la mañana siguiente, y no podía decirse que tuviese un buen historial a la hora de responder a las cartas de Viv. La confrontación tenía que ser en persona y tenía que ser hoy.

Al entrar en el comedor del asador, Viv localizó fácilmente a Taft. Meses atrás, antes de conocerlo, se lo había imaginado como un hombrecillo menudo y contrahecho. Se había figurado que tendría ojos malvados, y la cara, chupada. El mentón, poco pronunciado. La encarnación, en suma, de su mezquina personalidad.

En realidad, descollaba entre sus compañeros de mesa. La luz de la vela se reflejaba en su calva, y tenía la típica postura expansiva de los hombres poderosos, con el brazo extendido por el respaldo del reservado circular.

En lo del mentón, Viv sí había acertado.

Y también en lo de la personalidad.

Un guardia salió sigilosamente de detrás de las cortinas de al lado del reservado y paró a Viv antes de que llegase hasta el grupo, una sombra peligrosa que debería haber previsto. Y en realidad sí, solo que se lo había imaginado apostado en la entrada, con instrucciones para cerrarle el paso.

Al fin y al cabo, Viv no había sido más que un incordio para Taft en los seis últimos meses. Él quería evitar esta conversación tanto como quería ella tenerla. De ahí que Viv sobornara al lavaplatos para colarse por la cocina.

—Senador, ¿me concede un momento? —se arriesgó a decir.

Los comensales, tensos, interrumpieron la charla. Era un extraño momento de la historia para ser político: mandabas a los muchachos de la nación a una muerte cierta a la vez que disfrutabas de un bistec y un whisky a costa del contribuyente.

Taft tamborileó un ritmo descompasado sobre el elegante asiento de cuero; debía de estar calculando las dimensiones de la escena que iba a montar Viv. Él no era el único comensal del restaurante, a fin de cuentas, y si de algo era consciente era de su propia imagen.

Con el rabillo del ojo, Viv se fijó en un reportero del New York Post con el que había trabajado en tiempos. Como directora de publicidad del Consejo para los Libros en Tiempos de Guerra, Viv había trabado amistad con un montón de periodistas. El hombre levantó la copa y arqueó las cejas a modo de saludo; por su expresión risueña, se veía que ya estaba planeando incluir una noticia sobre este encuentro en la sección anónima de cotilleos.

El gesto debió de llamar la atención de Taft, porque apretó con fuerza los labios mientras miraba fijamente al reportero. A continuación, le hizo una seña a Viv para que tomase asiento. Los otros hombres se apartaron y Viv no tuvo más remedio que sentarse mucho más cerca de él de lo que habría querido.

—Señora Childs —dijo Taft, exhalando como si Viv fuera una niña traviesa reconvenida por el director del colegio—. ¿En qué puedo ayudarla?

Viv casi se echó a reír. ¡Como si no supiera por qué estaba allí!

Sin responder, metió la mano en el bolso y sacó los finos libros que habían motivado su cruzada contra aquel hombre. Dejó caer uno sobre la mesa, delante de él.

—Las aventuras de Huckleberry Finn —dijo, sin apartar la mirada. Se preguntaba si él habría visto siquiera algún libro de las Ediciones de las Fuerzas Armadas. Viv le enviaba ejemplares por correo, pero la secretaria de Taft (la misma que la había informado de esta comida) le había dicho que todos los mensajes de Viv o del consejo se convertían inmediatamente en papel borrador. De no ser porque había racionamiento de papel, habrían terminado en el fuego. Dejó caer el segundo libro—. Las uvas de la ira.

—Señora Childs, no sé qué piensa que va a conseguir con esta maniobra, pero permítame asegurarle que…

Pero Viv estaba en racha.

—Cándido, o El optimismo. El yanqui del Olimpo. La llamada de la selva. —Cada vez que decía un título, estampaba uno de los libros verdes sobre la mesa—. Todos estos libros van a quedar excluidos de nuestro programa de Ediciones de las Fuerzas Armadas por culpa de su nueva política de censura —dijo Viv, y se recostó y se cruzó de brazos para intentar contener la intensa ira que se estaba apoderando de ella—. ¿Quiere que siga? Hay un montón.

—No es una política de censura, señora Childs —dijo Taft con un tono absolutamente racional que hizo que Viv apretase los dientes—. Lo único que pido es que ese consejito suyo no utilice el dinero del contribuyente para enviar a nuestras tropas libros que son propaganda política velada. —Se encajó un mondadientes entre los delgados labios y empezó a pasárselo de una comisura a otra—. Hay centenares de libros bien escritos y entretenidos que no tocan la política. Si quiere incluirlos en su programa, adelante.

—El lenguaje es demasiado general —dijo Viv, cruzando los dedos para que no notase el ligero temblor de su voz. En cierto modo veía que había permitido que todo aquel asunto se volviese excesivamente personal, como si las Ediciones de las Fuerzas Armadas y la última carta de Edward se hubiesen entrelazado. Pero se negaba a dejar que Taft la despachase como si fuera una histérica, una de las innumerables desconsoladas viudas de guerra de las que estaba lleno el país—. Si de verdad han redactado la legislación de buena fe, habría que cambiar las palabras. Ahora mismo, lo único que se está consiguiendo con la prohibición es mutilar nuestra iniciativa de las Ediciones de las Fuerzas Armadas.

Ambos sabían que obrar de buena fe nunca había sido importante para él. Su principal objetivo siempre había sido hacer daño al consejo… sin que pareciera que estaba haciendo daño al consejo.

Pero Viv tenía que intentarlo.

—El asunto se ha debatido en el Congreso de los Estados Unidos y se ha tomado una decisión. Ahora ya es ley, muchachita —dijo Taft, y en los huecos entre una palabra y otra Viv oyó «ha perdido»—. ¿Se cree más lista que el Senado?

A Viv le habría gustado puntualizar que Taft había amenazado políticamente a todos los legisladores que habían intentado hacerle frente respecto a ese tema, pero con ese argumento no llegaría a ninguna parte… Saltaba a la vista que el senador estaba orgulloso de sus turbias tácticas.

—El lenguaje es demasiado general —repitió Viv, e intentó recordar el guion que tantas veces había ensayado la noche anterior, aterrorizada de que se le fuese a trabar la lengua en ese momento. Señaló los libros que había traído—. Míreme a los ojos y dígame que cualquiera de estos libros es propaganda. —Al ver que él no respondía, continuó—: Según su política, el Ejército tendría que prohibir su propio manual de instrucciones porque incluye una foto del presidente Roosevelt en el interior. ¿A quién le va a ayudar eso?

—El lenguaje tiene que ser general para evitar que la gente encuentre vacíos legales. Puede que algunos libros inocuos se queden atrapados en esa red más amplia, pero es el precio que tenemos que pagar. Si tuviera usted conocimientos de leyes, lo sabría. Pero no los tiene. Y, ahora, con su permiso…

—Estos libros no son los únicos —dijo Viv, desesperada—. Es casi toda nuestra lista.

—Bueno, entonces entenderá por qué era necesaria mi enmienda —dijo Taft, y a sus labios asomó una sonrisa tan amplia que se le formaron arruguitas en torno a los ojos. Se lo imaginó haciendo campaña electoral y se preguntó si la gente realmente se tragaría esta imagen—. Está claro que el consejo necesitaba que se le orientase mejor acerca de qué novelas son adecuadas para que las lean nuestros soldados.

Viv le miró pestañeando y contestó:

—Los soldados que están muriendo por nosotros… ¿necesitan que se les diga qué deben leer?

Al darse cuenta de que había dado un paso en falso, Taft intentó ganar tiempo cogiendo la servilleta y dándose unos toquecitos en la barbilla.

—Bueno, en cualquier caso, estoy protegiendo a los contribuyentes que no quieren que su dinero se gaste en propaganda aprobada por un dictador que quiere asegurarse un cuarto mandato.

Ese era el origen de todo. Que Taft odiaba profundamente al presidente Roosevelt era un secreto a voces. Pero Roosevelt era tan popular que Taft tenía que ser astuto cuando le atacaba. Y, además, el presidente era un ferviente defensor del Consejo para los Libros en Tiempos de Guerra y de su aclamadísima iniciativa, que cada mes enviaba millones de novelas de bolsillo a las tropas destinadas en el extranjero. El programa de las Ediciones de las Fuerzas Armadas tenía tanto éxito que Taft sabía que Roosevelt lo utilizaría como parte del argumentario de la campaña electoral en otoño. Con su política censora, que en esencia prohibía el noventa por ciento de los libros que el consejo quería enviar a los soldados, Taft estaba obstaculizando la iniciativa hasta el punto de volverla irrelevante.

—Sí, ya veo cómo le preocupan los presupuestos —dijo Viv, sus palabras cada vez más gélidas mientras recorría con la mirada los restos de un almuerzo con el que se habría podido financiar un mes de actividad del consejo.

Taft atacó, hundiendo las yemas de los dedos en los huesos de la muñeca de Viv. Seguro que mañana le salía un cardenal.

—Ya he tenido bastante paciencia con su rabieta, jovencita —dijo Taft, apretándola con el corpachón contra el reservado—. Le recuerdo que está usted hablando con un senador de los Estados Unidos de América.

A estas alturas, Viv no pensaba dar marcha atrás.

—¿Lo puede negar? ¿Niega que esto no sea más que un intento de destruir el consejo y perjudicar con ello a Roosevelt?

—A usted yo no tengo por qué negarle nada —dijo Taft, escupiendo con saña la palabra «usted».

Viv valía menos que una miserable mosca, no pintaba nada.

Y quizá Viv —una mujer que seis meses antes no había tenido más experiencia de la vida que los almuerzos que organizaba para ayudar a vender bonos de guerra a sus acaudalados amigos— no pintaba nada en general, ni en esta guerra, ni en la política.

Pero en aquel momento, con Taft cerniéndose sobre ella convencido de que podía intimidarla igual que intimidaba con sus bravatas a todos los que le rodeaban, decidió que esta era una causa por la que merecía la pena luchar.

Puede que no fuera una causa muy grande, pero era suya.

—Los muchachos van a las batallas con estos libros —dijo con toda la delicadeza posible para que causase más impacto. No intentó liberarse la muñeca; así, tal vez Taft notase la firmeza de su pulso, su inquebrantable convicción—. La semana pasada, un hombre me envió un ejemplar de Las aventuras de Tom Sawyer que todavía tenía manchas de sangre. Quería darme las gracias. Su camarada se había echado unas buenas risas la noche antes de morir gracias a este libro. —Dejó reposar las palabras antes de continuar—: Un libro que no habría tenido si su política censora hubiese estado vigente tan solo unos meses antes.

Si no hubiese estado mirando atentamente, no se habría fijado en que a Taft se le movió la nuez al tragar saliva, y por un instante pensó que a lo mejor le había convencido. A continuación, Taft se removió en el asiento, se metió la mano en el bolsillo y sacó unos billetes.

Los tiró sobre los libros que había traído Viv para acusarle.

—Cómprate algo bonito, encanto. Y los asuntos importantes déjaselos a los hombres.

A continuación, se levantó, hizo una seña a sus compinches, que rondaban por ahí, no muy lejos, y se marchó sin mirar atrás ni una sola vez.

Capítulo 2

Berlín

Diciembre de 1932

Con los ojos escocidos por el frío, Althea vio cómo las guirnaldas luminosas tendidas entre los puestos del mercado de invierno se convertían en estrellas borrosas. Las risas la envolvieron, sumiéndola todavía más en el ruido y el ajetreo de aquella plaza, por lo demás tranquila, situada a pocas manzanas de la Potsdamer Platz, mucho más bulliciosa.

El mercado era pura vida, pura celebración, a pesar de todo lo que había oído Althea acerca de la incertidumbre económica que seguía asolando Alemania tanto tiempo después del final de la Gran Guerra. Abuelas encorvadas regateaban los precios de baratijas y frutos secos tostados con los vendedores, y todos ocultaban su alegría detrás de expresiones serias para evitar que los timaran. Los niños se reían y correteaban entre la multitud, las parejas paseaban del brazo, y en algún lugar cercano una banda tocaba canciones entusiastas mientras las voces de un coro itinerante se entretejían con el aire y lo hacían latir y brillar.

Berlín era mágico y Althea estaba embelesada, como bajo el efecto de un hechizo. Cuaderno en ristre, como tantas otras veces en la semana transcurrida desde su llegada a la ciudad, estaba deseando captar con palabras aquella escena que superaba con creces cualquier experiencia vivida hasta ahora en el Maine rural, donde se había criado en un ambiente muy protector.

El profesor Diedrich Müller, su enlace de la Universidad Humboldt, la observaba con una afectuosa media sonrisa que hizo que Althea agachase la cabeza y se guardase todo atropelladamente en el bolsillo del abrigo.

—No, por mí no pare. Estaba disfrutando con el espectáculo de contemplar a una famosa escritora manos a la obra —dijo Diedrich con la soltura de alguien ducho en el trato con personas socialmente torpes.

La semana anterior, cuando Althea había desembarcado en el muelle de Rostock después de la larga travesía desde Nueva York, por poco tropieza al verle. Le habían dicho que un profesor de Literatura la estaría esperando a su llegada a Alemania, pero se había imaginado a un caballero entrado en años, con predilección por las chaquetas de tweed y la poesía esotérica. Desde luego, no a este despampanante Diedrich Müller que parecía una estrella de cine, con su pelo color miel, sus ojos azules como la nieve derretida y ese encanto natural que rezumaba por los cuatro costados.

Hasta su voz era atractiva, con aquel acento que evocaba imágenes de castillos góticos perfilados contra un fondo de tupidos pinares y cuentos de lobos feroces que se zampaban de un bocado a las niñitas.

Si algún día lo incorporaba a una novela, seguro que a su editor le parecería demasiado perfecto, poco realista.

—No es nada importante… —objetó Althea, que aún no se había acostumbrado a que nadie la mirase como si tuviese algo interesante que contar. Antes de que su primera novela se convirtiese en un rotundo e inesperado éxito internacional, la única persona con la que solía hablar era su hermano Joe. Pero, claro, era de su familia, así que no tenía más remedio que hablar con ella—. Tonterías…, garabatos…

—Bueno, pues espero que incluya esas «tonterías» y otras descripciones de nuestra magnífica ciudad en su próximo libro.

—Por supuesto.

Al fin y al cabo, suponía que esa era una de las razones por las que la habían invitado a ir a Alemania: para retratar el país bajo una luz favorecedora.

No mencionó que tenía la sensación de que había perdido la capacidad de contar historias desde que un giro del destino la había sacado del anonimato. Cada vez que intentaba empezar su nueva novela, las páginas en blanco se burlaban de ella. ¿Cómo iba a volver a pedirle peras al olmo?

Los cuadernos que había llenado desde que llegó a Berlín estaban llenos de palabras huecas que no acababan de estar a la altura de lo que veía.

—No hay nada más hermoso que esta ciudad en invierno —continuó Diedrich, dándole una taza de humeante vino caliente con especias—. Excepto, quizá, una mujer que sepa apreciar su esplendor.

Althea intentó no sonrojarse y, preguntándose si se acostumbraría algún día a sus flirteos, consiguió decir:

—¿Solo quizá?

Diedrich, que a todas luces se estaba divirtiendo, respondió con un destello de dientes blancos. Qué boca tan grande tienes. Entonces, ¿Althea era Caperucita Roja?

A continuación, se arrimó a ella y le rozó la concha de la oreja con los labios.

—Depende de la mujer —dijo.

Althea perdió la batalla contra el rubor que le había estado subiendo por el cuello. No podía referirse a ella. Imposible.

No se engañaba respecto a su belleza. No era que se considerase poco atractiva, pero era de esas mujeres a las que siempre se elogia por su inteligencia más que por su aspecto. Era poquita cosa, desde su cara y sus ojos —agradables, poco memorables— hasta aquellas pequitas tan monas cuando era pequeña que, sin embargo, ahora le deparaban consejos no solicitados sobre las bondades del colorete.

No podía decirse que aquella tarde no se hubiese esforzado por ajustarse a la imagen que debía de tener Diedrich de la sofisticada escritora de renombre mundial que en teoría ella era. Poco podía hacer respecto a la pesada cortina de pelo que, por alguna razón, se negaba a permanecer donde se la colocaba, pero la víspera había ido a una boutique —una de esas en las que daba miedo tocar cualquier cosa— a comprarse un vestido que no hubiese pasado de moda hacía veinte años.

La sonrisa sensual que había asomado a los labios de Diedrich al verla confirmó que había merecido la pena el gasto.

Cuando Althea se terminó el vino, Diedrich le dio un pastelito.

—Tiene usted que probar todo lo que ofrece nuestra cultura, querida.

—¿Está usted incluido en la lista, profesor Müller? —preguntó Althea, consciente de que estaba roja como un tomate y diciéndose que ojalá Diedrich lo atribuyese al frío.

—Por favor, señorita James… —murmuró él con un tono de complacida reprimenda que Althea solo conocía de habérselo oído a otras personas en el bar de su hermano, donde tantas noches había pasado arrumbada en un rincón. Así hablaban los hombres cuando tenían interés por una mujer en particular.

Como solía hacer cuando estaba aturdida, intentó imaginarse que no estaba viviendo, sino escribiendo, aquella escena. ¿Qué haría si fuese la protagonista y no la amiga desgalichada que solo estaba ahí como contrapunto? ¿Si fuera Lizzy Bennet y no Charlotte Collins?

Armándose de valor, Althea adelantó a Diedrich, se volvió hacia él con una sonrisa pícara y se alejó con aire desafiante a un paso mucho más rápido que el del tranquilo paseo que iban dando.

Píllame si puedes.

Al soltarse de Diedrich, Althea pensó que tal vez se sentiría desorientada, abrumada. Separarse de un acompañante en medio de una multitud podía ser muy angustioso, sobre todo en una ciudad que no conocía y cuyo idioma hablaba solo de forma pasable.

Pero el mercado tenía algo especial…: hombros que al pasar se rozaban con los suyos, rostros que se volvían con una media sonrisa ausente, niños que le tiraban del dobladillo del abrigo. Althea no estaba atrapada en una avalancha descontrolada y aterradora; era un copo de nieve en una tormenta infinitamente más grande que ella.

Así se había sentido desde que se apeó del tren en Berlín.

Antes de este viaje, tan solo había salido una vez de Owl’s Head, cuando fue a Nueva York a ver a su editor el día en que publicaron su novela. La idea de viajar sola a otro país le daba pánico; había deshecho las maletas en más de una ocasión.

¿Qué es lo peor que te puede pasar?, se había preguntado.

Que te mueras, le susurraba el miedo.

¿Y lo mejor?

Que vivas.

Althea había vuelto a hacer las maletas y se había ido de la casita cerca del acantilado en la que vivía.

Siempre se había sentido segura en los mundos que creaba para sus personajes, y siempre un poco fuera de lugar en el mundo real. Pero parecía que en Berlín encajaba.

Tardó unos segundos en darse cuenta de que se había detenido en medio de la muchedumbre y tenía la mirada clavada en algo.

Eran libros.

Tiraban de ella como un gancho agarrado a la suavidad de su vientre, el tenso sedal enrollándose hasta situarla cara a cara con el vendedor, los dedos abiertos sobre los ejemplares encuadernados en cuero.

—La señorita tiene un gusto excelente —dijo el hombre en inglés, aunque por las pausas que hacía entre palabra y palabra se veía que no lo hablaba con fluidez.

—Reinmar von Hagenau… —murmuró Althea, y retiró bruscamente la mano para no dejar huellas en el tesoro.

Von Hagenau fue un dilecto Minnesänger —el equivalente alemán de un trovador— del siglo XII, muy respetado por los demás Minnesänger, que escribían poemas líricos y canciones centradas en el amor cortés y el honor.

Los ojos del vendedor se posaron sobre el libro con el orgullo de un padre que mira a un hijo precoz. Al levantarlos, pareció leer en el rostro de Althea que la joven podía ser un alma gemela.

—¿Demasiado caro? —preguntó.

Althea sonrió, se encogió de hombros y probó a responder en alemán:

—Lo siento.

—No, no. —El vendedor ignoró su disculpa y se agachó detrás de la mesa. Sacó un grueso libro de tapa dura que era menos lujoso que el que estaba expuesto y, cogiéndolo con las dos manos, se lo ofreció—: Para usted.

Althea lo aceptó, y, después de pasar la mano por la cubierta para quitar los pocos copos de nieve que habían caído encima, casi gritó de alegría al ver el título. Era un ejemplar más sencillo de la recopilación de textos de Von Hagenau.

—¿Cuánto es? —preguntó, buscando el monedero.

Seguro que era más económico que la versión para coleccionistas, pero aun así dudaba de que llevase suficiente dinero encima. La suma que le había dado su editor por su siguiente novela le había cambiado la vida, pero estaba siendo prudente con los gastos por si le pedían que lo devolviese todo cuando vieran que no conseguía escribir nada de la calidad que esperaban.

—Es un regalo —dijo el vendedor con una leve reverencia. Se llevó la mano al corazón, después señaló a Althea y dijo—: Die Bücherfreundin.

—«Amiga de los libros» —murmuró Diedrich por detrás, la palma de la mano plantada en la cintura de Althea, el pecho tan cerca que le rozaba la espalda cada vez que inhalaba.

Die Bücherfreundin, repitió Althea para sus adentros. Su parte educada quería insistir en pagar, pero el coste de que el vendedor lo percibiera como un desplante a su generosidad sería mucho más elevado que el del libro.

Al final, levantó un dedo y se puso a rebuscar en su cartera, de donde sacó un ejemplar de Alicia en el País de las Maravillas. Se lo había traído a modo de manta de seguridad: los evidentes paralelismos existentes entre ella y una Alicia desorientada y deslumbrada que había caído en el País de las Maravillas le resultaban reconfortantes.

—Un regalo —repitió como un loro, intentándolo en alemán de la misma manera que había hecho él con el inglés.

El vendedor lo cogió con las manos ligeramente temblorosas de un anciano, sonrió al ver de qué libro se trataba y se lo apretó contra el pecho simulando un abrazo.

Asintió una vez con la cabeza, un acuse de recibo, un adiós. Y a continuación pasó a atender a otro cliente.

Althea quería quedarse, permanecer un rato arropada por aquella vivencia, pero Diedrich ya había empezado a apremiarla y ella tuvo que seguir sus pasos en dirección a la salida del mercado. El plan era ir a cenar, después quizá hubiera más planes si seguía portándose como si fuera la protagonista de la escena y no la fea del baile. Si seguía siendo la versión berlinesa de Althea James.

Aunque en el mercado le había parecido que sus torpes coqueteos con Diedrich triunfaban, las pocas veces que intentó repetirlos durante el paseo por la orilla del Spree mientras se dirigían a cenar fracasó. Diedrich se había sumido en un pensativo silencio que no encajaba con lo que Althea entendía que era su gusto natural por la conversación inteligente. Fue, por tanto, una cena tranquila, porque Althea nunca había dominado el arte de hablar por hablar. Se preocupaba por cada palabra que salía de su boca, daba vueltas a lo dicho, se preguntaba si habría hecho algo mal.

A pesar de que la comunidad literaria internacional la consideraba una persona importante, lo cierto es que Althea era una chica sencilla. Incluso ahora, que participaba en un programa cultural que organizaba estancias de seis meses en Alemania para «célebres y respetados escritores» de raíces alemanas, no podía evitar sentirse como una impostora. Y no solo porque aún no hubiese aceptado la idea de que era una escritora de verdad, sino también porque nunca se había visto como otra cosa que como una estadounidense.

Sus abuelos habían nacido en un pueblo situado a las afueras de Colonia, pero lo único que ella sabía de ellos en realidad eran sus nombres escritos en la biblia familiar. Y su madre jamás había mostrado el menor interés por sus orígenes. Eran americanos, y que a nadie se le ocurriese decirle lo contrario a Marta James.

Después de la temprana muerte de Marta, Althea había estado demasiado ocupada criando a su hermano hasta que se hicieron adultos como para pensar en otra cosa que no fuera si tenían suficiente dinero para comprar azúcar cada semana.

Aun así, por mucho que Althea no se sintiese vinculada a sus antepasados alemanes, la oferta de ir a Berlín había sido demasiado tentadora como para dejarla pasar. Si accedía a participar, le proporcionarían un billete de ida y vuelta, un estipendio, un apartamento en un barrio seguro y el contacto con un miembro de una universidad local que se encargaría de pasearla por la zona. A cambio de ello, se le pediría que asistiese a reuniones políticas y festivas, además de dar unas cuantas charlas sobre Luz sin fracturas, la novela que había transformado a la escritora aficionada en una escritora «célebre y respetada».

Se mordisqueó el labio inferior a la vez que escudriñaba el rostro de Diedrich. No fruncía el entrecejo, no estaba arrugando la frente. La expresión, por tanto, no era de enfado, sino de contemplación.

A punto estaba Althea de intentar animar el ambiente —aunque ¿cómo podría hacerlo?— cuando pareció que Diedrich se sacudía de encima la extraña emoción que se había instalado sobre sus hombros.

—Conque le gusta la literatura alemana… —dijo con aquella sonrisa que le había dedicado antes, en el mercado.

Althea se dejó envolver por su calidez, aliviada al comprobar que no había perdido su afecto.

—Sí.

La sonrisa de Diedrich se amplió.

—¿Me permite una sugerencia?

—Por favor.

—Es uno de mis favoritos. —Diedrich se removió en la silla y se sacó un libro de tapas rojas del bolsillo interior de la chaqueta. Mientras sus dedos acariciaban la manoseada cubierta, la titilante luz de la vela iluminó unas letras doradas. Fuera el libro que fuera, estaba claro que significaba mucho para él, tanto que lo llevaba encima. La cubierta no podía ser más sencilla—. Me encantaría saber qué opinión le merece.

—Por supuesto. —Althea le dedicó su mejor sonrisa mientras repasaba el título con un dedo. Mein Kampf. Sabía leer el alemán mejor que hablarlo o escribirlo, de modo que la traducción no fue difícil—: Mi lucha.

Diedrich hizo un gesto de aprobación.

—Estoy seguro de que le va a parecer fascinante.

Aunque no era muy amiga de las autobiografías, Althea estaba lo suficientemente al tanto de la actualidad como para reconocer el nombre del autor. Era el jefe del partido que había financiado su viaje a Berlín. Por cortesía, murmuró:

—Seguro que sí.

Capítulo 3

Nueva York

Mayo de 1944

El traje de mujer fatal de Viv había languidecido a la vez que su confianza en sí misma, que había sido aniquilada en el reservado del asador.

Pero no tenía tiempo para ponerse algo más discreto antes de irse al West Village. Había quedado a tomar algo con Harrison Gardiner, una de las estrellas editoriales en ascenso de William Morrow. La idea era salir a festejar su triunfo, pero ahora lo único que quería era un trago fuerte para sofocar la extraña mezcla de rabia, tristeza y humillación que se enmarañaba incómodamente en su pecho.

Fue a pie, porque la taberna en la que habían quedado estaba a solo unas pocas manzanas del restaurante. Además, necesitaba tomar el aire; temía que, si se enfurruñaba en el metro, las lágrimas le estropearían el rímel que se había puesto por la mañana. Y, normalmente, una vez que empezaba a llorar no podía parar. Era como si su dolor estuviese al acecho, pendiente de la más mínima muestra de vulnerabilidad. Por lo general, lo mantenía a raya, pero en momentos como este, en los que lo único que quería era hablar con Edward, era cuando más presente tenía que jamás iba a volver a hacerlo.

Viv vio a Harrison al otro lado de las mugrientas ventanas de la taberna White Horse, ligando con una joven que parecía recién bajada del autobús procedente de Iowa.

De todas las veces que habían quedado a tomar algo, ¿había habido alguna en la que Harrison no hubiese localizado inmediatamente a la mujer sola más cercana para flirtear con ella? Viv puso cara de resignación, pero por primera vez después de que entrase en el asador, hacía una hora, se rio.

Pasó a la taberna y recibió un silbido grave del tipo con aspecto de artista desaliñado que estaba apostado junto a la puerta. Debía de estar tan borracho que no veía con claridad; si no, se habría abstenido de dedicarle aquella supuesta muestra de admiración.

Y no porque Viv no supiese atraer las miradas. Era más angulosa que las mujeres que adornaban las páginas de las revistas, esbelta en comparación con el tipo ideal a lo Betty Boop que presidía los paneles de control de los aviones de combate. Pero sabía que sus líneas alargadas, combinadas con una barbilla puntiaguda, pómulos marcados y una mata de pelo rubio tirando a pelirrojo tenían su atractivo; hacían de ella una mujer interesante. «Pareces una gata», le habían dicho los hombres más de una vez, probablemente considerándose el colmo de la creatividad. Aun así, no era de las que recibían silbidos de desconocidos. Al menos, no de desconocidos sobrios.

Hizo caso omiso del hombre, cruzó la sala y se arrimó a Harrison. La chica de Iowa dio un respingo y sus ojazos azules se posaron inmediatamente en Viv a la vez que un rubor teñía su cutis de lechera.

—Ya veo lo que pasa cuando me retraso —bromeó Viv y cogió la aceituna del vaso de Harrison—. Que te apañas otra cita. Al menos habrás dejado que se enfríe la silla, ¿no?

—Yo no estaba… —se apresuró a asegurar la chica, pero Viv se limitó a guiñarle un ojo.

La chica se sonrojó, se levantó corriendo del taburete y salió atropelladamente por la puerta.

Harrison la observó mientras desaparecía y después se volvió hacia Viv con los ojos entornados.

—Antipática.

Viv ocupó el lugar vacío de la chica.

—Venga ya, no me digas que eso era amor. Si ni siquiera te sabías su nombre.

—En la vida hay cosas más importantes que los nombres, muñeca —dijo Harrison, pero en su voz no había encono, y ya le estaba haciendo señas al barman que estaba rondando por las inmediaciones para que les sirviera otros dos martinis.

—Cierto. Por ejemplo, las medidas de la chica —dijo Viv, dándole una patadita en la espinilla con la punta de los zapatos de tacón.

Harrison esbozó una sonrisita y le birló la aceituna del martini sin darle tiempo a protestar.

Nada más conocerse, Harrison había desplegado todos sus encantos con ella. Era moreno y delgado, casi guapo, si no fuera porque su rostro era un pelín demasiado alargado y tenía los ojos demasiado juntos. Pero la había hecho reír, y Viv pensaba que quizá esa fuera, en buena medida, la clave de su atractivo. Al ver que ella no le seguía el juego del flirteo, Harrison había reculado enseguida y se habían hecho amigos.

A veces, en noches solitarias, Viv echaba de menos aquellas mariposas que solo había sentido una vez en toda su vida; en las horas más oscuras, deseaba que cada vez que conocía a un hombre atractivo e ingenioso la invadiera esa sensación de «posibilidad» tan embriagadora.

Después recordaba el sufrimiento que había acompañado a los fantasmas de esas mariposas y pensaba en el cariño que florecía en su interior cada vez que entablaba una nueva amistad. Había tardado unos años en comprender que el amor no tenía por qué pasar por el altar; podía consistir en salir a tomar algo y cotillear los días que, como aquel, habían sido, por lo demás, horribles.

—Felicidades por Demasiado ocupado para morir —dijo ella.

Además de ser amigo suyo, Harrison era un joven y prometedor autor vinculado a una gran editorial y, por tanto, Viv tenía que seguirle la pista como parte de su trabajo con el consejo. Entre sus responsabilidades estaba saber qué novedades tenían pensado sacar las editoriales cada temporada, cuáles iban a ser los próximos éxitos de ventas y qué tenían entre manos los editores más importantes. Estos detalles la ayudaban a decidir qué libros incluir en cada envío mensual de las Ediciones de las Fuerzas Armadas.

Demasiado ocupado era una deliciosa novela policiaca protagonizada por un consultor de relaciones públicas y una heroína con agallas que bebía demasiado bourbon y era un as a los dados. Aunque Viv jamás se lo reconocería a Harrison, tenía la sensación de haberse inspirado en las agallas de este personaje a la hora de trazar su descabellado plan para abordar a Taft.

—Lo leí de una sentada.

—Me estás haciendo la pelota —dijo Harrison—. ¿Qué quieres a cambio? —Hizo una pausa y recorrió de arriba abajo el modelito negro de Viv—. Cuéntame, ¿tiene algo que ver con que vayas vestida de ladrona de guante blanco?

Viv posó como una de esas chicas que salen en el cine negro de pacotilla.

—Ya veo la portada —respondió ella—: dama de la alta sociedad convertida en ladrona de joyas con un corazón de oro.

Harrison se rio, y Viv dejó de representar el personaje con una sonrisa pícara.

Enseguida se disiparon las risas, y Viv, con ademán impropio de una dama, apuró su copa de dos tragos.

—La semana pasada, Roosevelt permitió que el proyecto de ley para el voto militar se convirtiese en ley.

—Santo cielo —resopló Harrison, porque cualquiera que estuviese un poco atento a la actualidad sabía lo que eso significaba.

Hasta el último mono había sabido que la Ley de Voto Militar se tenía que aprobar… Al fin y al cabo, había sido una vergüenza que en las elecciones anteriores hubiesen podido votar tan pocos soldados. Técnicamente, se suponía que el proyecto de ley iba a resolver aquello. Pero los republicanos sabían que cuantos más soldados votasen más posibilidades de ganar tendría Roosevelt, así que habían puesto todo tipo de obstáculos. Una vez que comprendieron que de todos modos el proyecto de ley se iba a aprobar en el Congreso, empezaron a añadirle todas y cada una de las normativas que siempre habían querido ver convertidas en ley, por inútiles, excesivas o caras que fueran.

Por ejemplo, la enmienda censora de Taft y su ataque al proyecto favorito de Roosevelt.

Harrison rebuscó en su chaqueta y sacó los cigarrillos. Le ofreció uno a Viv y encendió una cerilla. Viv metió la punta en la llama mientras recordaba cómo le había enseñado Edward a fumar: ella tenía entonces dieciocho años y acababa de salir al mundo, y él, con la alegría contenida en lo más profundo de sus ojos, soltaba el humo formando figuras.

Sintió un palpitante dolor debajo del esternón, y aparcó el recuerdo una vez más.

—¿Y eso qué consecuencias tiene para tu pequeña iniciativa de las Ediciones de las Fuerzas Armadas? —preguntó Harrison después de dar una calada.

Viv sabía que enseñaba demasiado los incisivos cuando sonreía.

—No sé si llamaría «pequeña» a una iniciativa que cada mes envía millones de libros a soldados que están destinados en el extranjero. —Suspiró y asintió con la cabeza cuando el barman hizo un gesto con la botella de ginebra en la mano. Harrison no tenía la culpa, y no era justo que ella lo pagara con él. Dio un par de caladas al cigarrillo y lo apagó con saña—. Que seguirá en funcionamiento.

Viv consiguió darle la auténtica respuesta a su pregunta. Porque ese era el problema. El programa de las Ediciones de las Fuerzas Armadas podía seguir funcionando bajo la normativa de Taft. Simplemente, se le privaría de todo lo que lo hacía tan eficaz.

—Es un cabrón redomado, ¿no crees? —dijo Harrison.

—Eso es quedarse corto. —Viv dio un sorbo a su segundo martini—. Es frustrante que los hombres como él siempre ganen.

—¿Los políticos? —dijo Harrison, arqueando una ceja.

—Los abusones —le corrigió Viv—. No es un Hitler, claro. Pero no es más que otro tipo de abusón, y estoy harta de ellos. ¿Tú no?

—Yo era un chaval esmirriado y empollón, con gafas, enfermo de los pulmones y que iba a un colegio público en el Bronx —dijo Harrison, apartando la cabeza para no echarle el humo—. Conque ¿tú qué crees?

—De verdad pensaba que podía pararle los pies. —Movió la cabeza y se rio de sí misma—. ¡Yo sola!

—Suena a que te estás rindiendo —dijo Harrison—. Venga, la Viv que conozco no se deja amilanar.

Viv se mordisqueó el labio inferior y le miró con una mezcla de orgullo y vergüenza.

—Acabo de tenderle una emboscada mientras comía en Midtown. —Harrison recibió su confesión con un silencio de sorpresa, a continuación soltó una risotada que empezó en su pecho y duró lo suficiente como para que Viv esbozase una sonrisa burlona—. Solo iba a estar dos días en la ciudad; tenía que hacer algo —dijo Viv mientras Harrison se secaba el rabillo del ojo.

—¡Ojalá lo hubiera podido ver por un agujerito! —dijo Harrison, pero enseguida se puso serio—. Doy por hecho que no retiraría en el acto la maldita prohibición, ¿no?

—Ni siquiera apunté a lo más alto. No se lo pedí. Simplemente quería que reescribiese la normativa para que no fuera tan amplia.

—¿Y ahora?

Viv se frotó la muñeca, recordó el mal aliento de Taft, el olor a ajo que desprendía mientras se cernía sobre ella.

—¿Ahora? Ahora quiero destruirle.

Se ruborizó un poco al oír el deje de maldad que había en su propia voz, pero Harrison soltó algo sospechosamente parecido a unas risitas. Sin duda, había elegido al compañero perfecto para salir de copas aquella tarde.

—¿Y en qué consiste eso de destruirle? —preguntó él, asumiendo de nuevo su porte de hombre experimentado y moderno.

—Ya he intentado solucionar esto por todos los medios que se me ocurren, y ¿qué he obtenido a cambio de mis esfuerzos? Cero patatero.

—Si esto fuera un libro, ¿sabes en qué punto estaríamos ahora mismo?

—Me da que vas a decírmelo tú.

—¿Ves esto de aquí? —Harrison presionó el dedo contra la madera para subrayar sus palabras—. Pues aquí estamos. Es el momento del «todo está perdido».

—Exacto —dijo Viv con brusquedad.

—Pero el momento del «todo está perdido» no es la conclusión del libro, como bien sabes. —Harrison se iba animando—. Nadie termina el libro con el momento del «todo está perdido». Están la tensión dramática creciente, el clímax, el final feliz…

—¿Cuántas copas llevas, cielito? No estamos en un libro —señaló Viv.

—Ah, ¿no? —preguntó Harrison con exagerada sorpresa y mirando, ojiplático, a su alrededor. Viv le dio otra patadita en la espinilla—. Mira. —Harrison suspiró y se puso serio—. Ya sé que la vida real es mucho más deprimente y desastrosa que una novela bien estructurada. No siempre hay finales felices, y por supuesto que a veces gana el malo. Pero a veces los buenos sí que ganan. ¿Por qué no puede ser esta una de esas veces?

—Porque no puedo sacarme de la manga un final feliz solo porque lo desee con todas mis fuerzas —dijo Viv.

Casi le dolía hablar de este tema, que Harrison pareciera pensar que se le había pasado por alto una estrategia evidente. Si hubiese sido mejor, o más lista, o más astuta, habría podido echar abajo la enmienda en el mismo instante en que Taft la había introducido.

—Pero ¿y si pudieras crear tu propio final feliz? —preguntó Harrison—. En tu trabajo te dedicas a contar historias tanto como los escritores, Viv.

—Podría contar historias hasta la saciedad —dijo Viv, con un tono un poco mordaz—. Con eso no voy a eliminar las multas ni la sentencia de cárcel que acompañan a la política de Taft.

—Ya lo sé, pero…

Viv alzó la mano.

—¿Qué me sugieres exactamente que haga? —preguntó.

—No lo sé —admitió Harrison relajando los hombros, y Viv se rio, al hacerlo, se disolvió la amargura que le había provocado el displicente optimismo de su amigo—. La verdad es que sí que pensaba que el hilo de mis ideas iba por buen camino, pero al parecer el camino se interrumpía de golpe al borde de un precipicio.

—Bienvenido a mis seis últimos meses.

—Tú piénsalo —dijo Harrison, y pidió otra ronda—. Y, mientras lo piensas, seguimos empinando el codo hasta caernos redondos.

—Un plan estupendo —dijo Viv, que aplaudió con entusiasmo y se giró hacia la barra y la copa vacía.

Dedicaron el resto de la tarde a elaborar disparatadas estrategias para llegar desde el momento del «todo está perdido» al gran final feliz que deseaban; en algunas había una absurda presencia de animales de granja, y en otras Viv soltaba un apasionado discurso en el Senado para avergonzar públicamente a Taft. En cuanto a cómo iban a conseguir que Viv subiese al estrado, ni se molestaron en planteárselo. Ambos se daban cuenta de que hacía horas que la conversación había dado un giro brusco y había dejado de ser realista.

Para cuando la noche empezó a entrar sigilosamente por las ventanas, Viv ya no se sentía como si le hubiesen vaciado el pecho. Pero tampoco estaban más cerca de un buen plan para revertir la política censora de Taft.

—El otro día me hablaron de un sitio —dijo Harrison, abriendo mucho las vocales a causa del alcohol—. Quizá merecería la pena ir, aunque hay una buena tirada hasta Brooklyn…

Metió la mano en el bolsillo, sacó un bolígrafo y un cuaderno y anotó una dirección.

—¿Qué hay en Brooklyn? —preguntó Viv, asomándose por encima de su hombro.

Harrison sonrió y le pasó el papel.

—Inspiración —dijo.

Viv recorrió las palabras con la yema de un dedo, y de las cenizas de su derrota florecieron briznas de esperanza.

«Biblioteca americana de libros prohibidos por los nazis».

Capítulo 4

París

Octubre de 1936

Cuando más le gustaba París a Hannah Brecht era cuando se avecinaba el invierno.

Sabía que poca gente compartía su opinión, que la mayoría consideraba que salir a merendar cerca de la Torre Eiffel en un precioso día de verano era la cima de la vida parisina, pero, de la misma manera que pensaba que París era para vivirlo con el corazón roto, también pensaba que el inhóspito frío lo volvía más auténtico.

Hannah iba recorriendo en bicicleta las calles de las afueras del distrito catorce. Sus pantalones negros de pata ancha coqueteaban precariamente con los radios de las ruedas, el suave gorro de lana color melocotón amenazaba con salir volando con la brisa, y los rizos morenos se soltaban del apretado moño y le rozaban las mejillas, teñidas de rosa por el viento.

Un poco más lejos, el toldo a rayas de su pastelería favorita la tentó, y el brillo dorado del escaparate puso a prueba su capacidad de resistencia. Le quedaba una última parada por hacer, pero no pasaba nada por que tardase cinco minutos más.

Apoyó la bici contra el muro del edificio de al lado y entró en la pastelería.

En el aire había un aroma a azúcar quemado y levadura, entreverado de capas más profundas de chocolate y granos de café.

—Hannah —dijo Marceline desde detrás de la vitrina, la cara redonda sonrojada por el calor del local—. Entra. ¿Café noisette?

—Sí, por favor —dijo Hannah, sin molestarse en aflojarse la bufanda. Tenía poco tiempo—. Y una canelé, si te quedan.

Marceline sonrió, como siempre contenta de comprobar que Hannah era incapaz de resistirse a uno de aquellos pasteles de caramelo que eran su especialidad. Hannah había descubierto la pastelería de Marceline el mismo día en que pisó París por primera vez, hacía casi tres años, y trataba de ir al menos una vez a la semana.

También influía el hecho de que Marceline, casada con un alemán, hablase su lengua materna. Como a Hannah todavía le costaba que su práctica lengua berlinesa se enrollase alrededor de las líricas palabras francesas, Marceline era una de las pocas personas parisinas con las que Hannah sabía que podía hablar sin exponerse a una mirada crítica.

—¿Mucho trajín? —preguntó mientras Marceline iba y venía poniendo leche a calentar y sirviéndole el pastel.

Se lo pasó por encima de la vitrina, y Hannah, que sabía que Marceline no era amiga de ceremonias, cogió el tenedor allí mismo. Por un instante perfecto, la corteza opuso una mínima resistencia contra las púas, y acto seguido cedió para que Hannah hundiera el tenedor en el cremoso centro de vainilla.

—Bueno… —Marceline hizo un encogimiento de hombros de lo más francés—. A veces sí, a veces no. Ahora Xavier se cree demasiado señorito para trabajar en la pastelería de su madre. Estos jóvenes…

Marceline chasqueó la lengua y le dirigió a Hannah una mirada cómplice, a pesar de que esta ni siquiera había cumplido aún los treinta. Hannah tuvo la prudencia de meterse más pastel en la boca, asintiendo con la cabeza como si la comprendiese. Y puede que así fuera.

Pensó en aquellas reuniones de la Resistencia a las que había asistido en Berlín, cuando tanta fuerza tenían todos, y tantos ideales insensatos. Qué jóvenes eran cuando pensaban que podían cambiar el mundo.

—Y quizá haga bien —continuó Marceline mientras echaba leche al café exprés—. Quién sabe cuánto tiempo les queda a nuestros muchachos antes de que los arrastren a otra guerra.

Y había otra razón por la que el local de Marceline se había convertido en uno de los lugares favoritos de Hannah en París. El marido de la repostera tenía un montón de amigos en Berlín que sabían tan bien como Hannah lo que se les venía encima.

—Por eso nunca dejo pasar una de tus canelés —dijo Hannah con una sonrisa, queriendo suavizar el ambiente. Por lo general, ella era la escéptica de todas las reuniones, pero Marceline tenía tres chicos y dos chicas a los que sacar adelante durante la inminente tormenta. Los hijos te volvían vulnerable: tu corazón caminaba por fuera de tu cuerpo—. Aunque, como siga cayendo en la tentación, no me van a caber las faldas.

Marceline chasqueó la lengua y la expresión ausente desapareció de su rostro.

—Como si pudieras dejar de ser la mujer más hermosa de todo París. —Se arrimó; los mechones plateados se le pegaban a las sienes—. Y que sepas que incluyo a mis propias hijas.

—Ah, pero a tu lado palidezco… —dijo Hannah, apurando el café noisette.

—Los piropos sirven para que te salgan gratis los pasteles —dijo Marceline, rechazando con un gesto el pago de Hannah.

Hannah le tiró un beso; aun así, soltó unas monedas sobre el mostrador antes de salir por la puerta.

El cielo había adquirido un gris plomizo en el rato que había pasado en la tienda, y se apresuró a coger la bicicleta. La amenaza de un chaparrón era un estímulo más que suficiente para concluir sus tareas de aquella tarde. Los panfletos de la Biblioteca Alemana de Libros Quemados se agitaban en la cestita de mimbre mientras ponía rumbo a su último recado del día. Como siempre, los panfletos le recordaron lo diferentes que podían ser de un día para otro las tareas que llevaba a cabo para la biblioteca.

La Deutsche Freiheitsbibliothek era en parte editorial, en parte biblioteca de préstamos, y en parte punto de encuentro de la comunidad de inmigrantes alemanes que habían convertido la Ciudad de la Luz en su hogar después de huir del régimen nazi. Nacida de los restos de otro proyecto —una investigación en la que habían recopilado cientos de miles de recortes de prensa, ensayos y panfletos sobre los peligros del totalitarismo—, la biblioteca de París estaba volcada en cuerpo y alma en enfrentarse cada día a la marea creciente del fascismo en Francia.

Porque era guapa y mujer, a Hannah la elegían a menudo para distribuir los panfletos antifascistas de la biblioteca en tiendas y organizaciones de París que se sabía que apoyaban su misión. En ocasiones, se preguntaba qué sería de ella si entregaba los cuadernillos a algún simpatizante nazi. Hannah ya había aprendido la dolorosa lección: no podía fiarse de su propio juicio a este respecto.

La prueba de esto era Adam. Su hermano se estaba muriendo lentamente en uno de los aterradores campos de detención de Hitler, con bastante probabilidad apaleado y torturado a diario, y todo porque Hannah había confiado en la persona equivocada.

Althea.

El nombre se enredó con el viento que azotaba la chaqueta de Hannah mientras se apeaba delante de la última dirección del día. Apartó la desesperanza que la invadía cada vez que pensaba en Althea, en Adam, en aquella época que pasó en Berlín, cuyo recuerdo se mantenía tan nítido como si hubiese sucedido ayer, de la misma manera que las pesadillas tardan en marcharse, mientras que los sueños agradables se disuelven en la nada.

Su última parada era una tienda de violines propiedad de un judío, y la había dejado aposta para el final. Adoraba tanto al hombre que la regentaba como a su nieto, Lucien. Cada vez que se pasaba por la tienda a repartir panfletos, Lucien intentaba convencerla para que asistiese a las reuniones de la Resistencia que organizaba cada semana en la trastienda.

Demasiada experiencia tenía Hannah con este tipo de reuniones que atraían a personas partidarias de la violencia como único modo de desbaratar la marea fascista que parecía a punto de arrasar Europa. No era que Hannah discrepase, pero había visto el rostro destrozado de Adam después de aquella primera noche en la que los nazis se lo llevaron a la cárcel. Había visto a los camisas pardas azotar y apalear a amigos suyos en la calle.

Aunque quizá la violencia fuera la última respuesta en este caso, Hannah jamás podría recurrir a ella.

Al pasar, la campanilla dorada que pendía sobre la puerta tintineó.

Henri, el abuelo, estaba encorvado sobre un largo mostrador que se extendía de punta a punta del local. La miró con sus gafas de miope y le dedicó una amplia sonrisa que enseñaba todos los dientes.

—Bonjour, mademoiselle —saludó mientras sus manos nudosas continuaban moviéndose con agilidad y destreza por el mástil del violín.

—Bonjour, Grand-père. —Cuando se conocieron, Henri le dijo que le daba permiso a la gente que apreciaba para que le llamasen así, y a Hannah le había gustado que la incluyera en la lista—. ¿Y Lucien?

Henri indicó con la cabeza el pasillo que llevaba a la trastienda.

—Dans le dos.

—Merci —dijo Hannah, y Henri reaccionó a su marcado acento con una mueca de dolor (una pequeña broma que compartían).

Hannah encontró a Lucien colocando sillas en el pequeño trastero y se dijo que habrían convocado una reunión de resistentes para esa noche. Sin esperar a que se lo pidiera, le ayudó a terminar de colocar las sillas en unas pocas filas delante de un atril que había en el rincón.